2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007年08月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

『鴨川ホルモー』万城目学

耳慣れない言葉、題名の「ホルモー」に気をとられてしばらく気づかなかったのだが「鴨川」とある通り、この小説の舞台は京都。「ホルモー」って何かというと、京都に実在する4つの大学間で競われる、架空のゲームのこと。これが一風変わったゲームで、目に見えないオニや式神を使って戦うのである。葵祭や祇園祭、御所や高瀬川付近の描写もあり、全体的にいかにも京都っぽい設定。さらに主人公は京大の新入生。なのに彼も含め、人物のひとりひとりがどこかぱっとしない感じに創られていることと、細部の細部に選択されているアイテムが各場面に最適にばかばかしいところが、脱力系の笑いを誘う。使われている言葉も文体も、そんな雰囲気にぴったり。京都が舞台の小説で、こんなにからっとすっきり、清々しいほどにばかばかしいのって、初めて読みました。読み終わった後も、もっともばかばかしかった場面を思い出しては反芻して、ひそかに吹き出しております。

2007.08.31

コメント(2)

-

映画『夕凪の街、桜の国』

この映画は「夕凪の街」と「桜の国」の2部構成になっている。「夕凪の街」の舞台は原爆が投下されて13年経った広島。なんとか生き延びたものの、13年目に原爆症を発症する26才の女性が主人公だ。微妙なイントネーションの広島弁がリアルで中でも、自分たちは“死んでもいい”と思われた人間なんだ、という意味の台詞が印象に残る。「桜の国」は現代の話。関東に暮らす「夕凪の街」のヒロインの弟。定年退職を迎えた彼が再び広島を訪れ、当時の姉の知り合いを訪ねる。そのあとをこっそりつける娘。時代を隔てたふたつの世界が描かれているけど原爆は過去のものとして描かれてはいない。何年、何十年たっても被爆がもとで亡くなる人がいる。被爆経験があるために、子どもの代になっても縁談を敬遠されたりもするという。物語は、そんな重い経験を日常の中に自然に、奥深くにまで根付かせて進む。「桜の国」の最後、広島からの帰りに父と娘が語り合うシーンがある。若くしてなくなったあの伯母さんの分まで幸せにならないとな、と父が娘につぶやく。原爆や戦争に限らない、ごく個人的で日常的な感覚として、「幸せになる」とか「幸せに暮らす」ことについての実感が全く持てない。それは単に本当の不幸を知らないということだとは思うけど仮に今あまり幸せでないと思っていたとしても、それはそれでいい、というかそうでしかない、というか。幸せになりたい、とか幸せになってほしいとかいう言葉は、いつもどこか遠くに感じる。でもこの映画を観て、幸せになる、という感覚が、少しわかったような気がした。映画の内容と具体的な関わりを見つけられたわけではないけど、ああ、幸せに暮らしていこうという気持ちは全然ありだ、と映画館を出て一番に思った。うまく説明できない。ただ、うまい説明を試みたくないくらいに強く、そう思った。

2007.08.28

コメント(2)

-

7門の女

仕事で、ある画家についての文章を書こうとしている。通信の大学のレポートで、演劇関連の調べ物をしている。仕事中、音楽や絵画関係の調査相談を承ることがちょこちょこ続いている。気が付くと図書館の7門の棚をしょっちゅう徘徊している。7門の棚、本の背中に貼られたラベルの数字が「7」で始まるその分野の内容は「芸術」だ。図書館なんかに行くと、ついつい同じ棚の辺りを目当てにしてしまうことってありませんか。図書館の棚にはそれぞれヘビーユーザーのお客さんがいるようだ。イメージしやすいのは「159」の人。人生訓の棚である。その近所には「148」の人もいる。占いや名付けの本がある。5門の後ろの方には料理や手芸の本がある。家庭的風の女の人たちが集い、0門の頭の方にはコンピュータ系の人が集う。就職に迷う学生さんはぶらり「3662」へ。資格の本がある。案外マニアが多いのは「39-」の棚。国防・軍事の分類だ。「49-」の医学・健康関連書に集うおじいさま、おばあさま方も見逃せない。時々、雑誌の棚しか相手にしない人もいる。今の私は7門。断然7門の女である。

2007.08.23

コメント(4)

-

『終生ヒトのオスは飼わず』米原万里

犬が好きで、いつかまた犬と暮らすことに憧れている。猫よりも断然犬派だと思う。でも、ここ数年、猫とも暮らしてみたいと思うようになった。たぶん猫の毛アレルギーなのでできないけど。昨年亡くなられた米原万里さんの最後のエッセイ集。「毛深い家族」と称される、猫7匹(くらい)と、犬3匹(くらい)との暮らしぶりが語られる前半が特に楽しい。米原さんが亡くなったあとに残った数匹それぞれの顛末が、それぞれに幸せではあるけれど、どこかさみしい。犬がいつもフレンドリーにこちらを迎えてくれる安心感があるのに対して猫は自分本位で勝手気ままで、お互い牽制しあって一定以上の距離は詰められないだろうと思っていた。でもこの本を読むとそんな猫の勝手気ままさに人間らしさを感じる、というか、親近感を覚える。そんな気ままな猫になつこうとして嫌がられたり、なつかれようとしてうっとおしかったり、ただお互いの気の向いたときだけ、べったりごろごろいっしょに過ごしてみたり、別れ際はお互いさみしいけど素直に言い出せなかったり…。でも基本的には同じ家にいる。。。なんて心温まる毎日、と思うのだった。

2007.08.22

コメント(4)

-

何がなにやらで

通信の大学で、すでに5年次であるため、そろそろ卒業のことも考えていこうと思いよりどりみどりにたまっていた共通専門科目をちょっとずつ切り崩している。そこで、一昨年から大変だ大変だと聞いていながら手をつけていなかった「アートプランニング」と、今年から履修できるようになったので喜んでとってみた「色彩学」と、あと「日本美術史」と、をかけもちでやろうとしている。ところが、「日本美術史」はともかくとして、他の2つが予想に増して困難でつまってしまった。「アートプランニング」の第2課題「アートイベントの企画書」は、やることを決めたのでとりあえずよいとしてその第1課題「イベントの実例について、その財務・法務・マーケティングの重要性と相互の連関性について云々」が……。取りあげたいイベントは茂山さんの狂言関係で何となく絞ったものの、その財務と法務って、、、ネットにもそんなの上がってこないし。どうやって調べたらよいやら、である。昨年卒業した音楽学科の同級生には、第1課題は厳しくて1回目は落ちることが多いみたいだから早く出した方がよい、とアドバイスをもらっているので、とりあえず出して落ちて直すか~、いや、でもできれば落ちたくない、と心乱れるのであった。ではまずは「色彩学」を~と思うけど、は?なんですか?これは理系の科目ですか?、というくらいに教科書に式やグラフが多い。理系のすっきりさも時には楽し、と取りかかったものの、頭は全く理系でないので、式とグラフはほぼ飛ばして読んで、では課題を、と改めて学習指導書を読んだのだけど、何をレポートすればいいのかがわかりません。飛ばしすぎたか。そんなに高度な回答は求められていない雰囲気に見えるから、答えるべきことさえつかめたらいけそうなのに。。。質問の意味の捉えにくさは、ある科目の「茶室を使うことを考える」に笑って以来かと。そちらは漠然としすぎて捉えられず、今回は課題を解説してある用語が難しくて単にワカラズ、である。漠としているのはそれを逆手に取って「これが答えよ!」と強気に出せばよかったのだが(?)、今回はそんなこともできそうにない。ので、これは初の「質問票」で先生に質問か~~~、それにはまず質問できるようになるまで他の参考書でもめくって~、懐で温めて~~と、保留になるのだった。誰かやりましたか?色彩学。または色彩学得意な人求む。そこでさらに手を広げて今度は「芸術情報論」を取り出してみました。ほんとによりどりみどり。なのに来月からまた文芸講座に行こうとしている。落ち着け私。

2007.08.21

コメント(4)

-

抹茶グリーンティ

ふだん、紅茶やコーヒーにお砂糖は入れないし、甘いものもそんなには食べない。けど、このごろ冷たくて甘いものが無性に飲みたくなる。今の一番のお気に入りはI藤園の抹茶グリーンティ。外出先でも冷たくおいしく飲めるように、凍らせて売られている。宇治のかき氷を食べているみたいでおいしい。甘い飲み物は、溶けはじめが一番甘く、溶けるに従ってだんだん水っぽくなっていく。この抹茶グリーンティもそうだけど、多少薄くなっても抹茶味なので気にならないのだった。ただ、490ミリリットルなのが、私の日頃の暑さには少し物足りないところ。1リットル入りで凍らせてくれたり、しませんよね。まあ普通は。自分でたっぷりグリーンティ作って凍らせてみようかな。

2007.08.20

コメント(2)

-

文脈

常日ごろ文章を書いてみて思うのは案外接続詞を多用する性質だということだ。接続詞を用いると、文脈を捉えやすいので不特定多数の人を想定して、できるだけ過たず読んでもらうためには、一定程度必要なものだと思っている。が、私の携わる仕事で、ある程度権威とされているらしい人の書く文章で全然接続詞を用いないケースを目にすることがある。接続詞がなくても、文意を取ることは文脈上可能で、だからこそあえて接続詞を省略しているのかも知れないけど連ねられる文章を読んでみて初めてつながり方が理解できるというのはあかの他人には迷惑な書きぶりと思う。なぜ思考の流れを逐一後追いしてあげなくてはならないのか、と思う。接続詞を用いてくれれば文意は自ずと明らかになるのに。場合によっては接続詞のみを追っていけば、いちいち文章を読まなくても論旨を捉えられるはずだ。読んでみてはじめて判断できるというのは読み手の時間を消耗している、と思う。友人以上の知人の書くものや、文学的文章ならそれでもいいけど。とにかく、読み手の捉え方に阿る(おもねる)その態度が基本的に気に入らない。ましてや公に発表する論説文で。言いたいことがあるならはっきり書けば?ぼやかしたところでどっちみち名文でもないくせに、と不遜にも思うのだった。とにかく阿られるのが嫌い。---なんだか「怒りの不連続シリーズ」(みのもんた風)、になってきましたが本日の機嫌は普通によろしうございます。

2007.08.17

コメント(2)

-

ごはんで涼むほど。

仕事は接客業で、日常接するお客さんの半分以上はおじいちゃん方である。が、うちの職場の、特に私のいるフロアはそうとは思えないくらいに暑い。今日などは、別のフロアで用事を済ませて来られたあるおじいさまが、「あんたらかわいそうに、こんな暑いところで」と気の毒がってくださり「帰りに言うといてあげるわ」と。後で聞いたらほんとに言ってくださったそうだ。よそのフロアで。他の係で苦情になるほどの暑さとは…私とチャッピーちゃん(←先日紹介した同僚)が、よほど哀れげに座っていたんだろうか。。。ゆうに30度は下るまいと思える事務室周りの暑さは念のために書いておくが、空調設備の老朽化によりやむを得ないと聞いている(それにしてもなんとかしてほしいけど)。お客さまも暑く、一日を過ごす私どもも暑い。夕方頃にはじんわり頭痛が。そんな中でどうやって涼をとるかという話をよくするが先日、普段はわりと無口な同僚が「ごはんがね、」と話し始めた。季節柄、お弁当を持参した人はそれを冷蔵庫に入れるのだが普段は味気ない冷やごはんが喉を通る時にひんやりと冷たいのが今は気持いい、と。つらい、これはあまりにつらい、と同席した皆でくずおれんばかりであった。今日の最高気温は36度だったそうだ。明日の予報は35度。毎日3リットルくらい、水分を摂っている。

2007.08.16

コメント(4)

-

こどもの好き嫌い

またしてもどうでもいい個人的なことだけど、「子ども好きですか?」と言われたら「子どもによる」と答えると思う。さらに言えば「かわいい子なら好き」という感じかと。「子ども大好き」という人は時々いて実際その半分くらいが本当で、残り半分は眉唾だと思っているけどどっちにしても、子どもであるというだけで「好き」という感情は私には到底湧いてこない。それでも若かりしころは「嫌い」(←接し方がわからないし、第一赤ちゃんなどはお腹に入ってたと思うと気持ち悪い)だったので、少しは大人らしくなった。だって、子どもって言ったって、関係ない子は関係なくないですか?いくらか接してみた結果、かわいいなあと思えばかわいい。そんなこともなければ「普通」である。なので、子どもであるというだけでかわいがり、大目に見てあげることを強いられるのは嫌いだ。とはいえ、子ども相手にイライラするのも大人気ないので、普通は普通に接することになる。 先日仕事中、 「こっくりさんのやり方を調べている」という男の子二人連れに会った。 あんまりいい資料がなくて、百科事典を見せて、これくらいかなあと話した後、 やったことはあるけど正しいやり方が知りたいのだという二人に、 普段はどうしているのか尋ねていると、大雑把に説明してくれた後、 「三人いたらできるで」と言われた。 エ?私、入ってるんですか!?、と。 これは「カワイイ~」と思った。と、このところ不機嫌極まりないので些細なことについての好き嫌いをこまごまと分析してみたりまあ、こんな風にだいたい他の人にとってはどうでもよい全く個人的なことなんですが全体的に、常にまして自己主張が強くなっております。

2007.08.13

コメント(10)

-

言語表現演習2の1の3日め

映画における音楽について、ヒッチコックの『知りすぎた男』を中心に学ぶ。全然言語表現じゃない、と思われるかもしれないが、それは先生の温かい配慮の結果なのだった。音楽の用いられ方だけでなく、伏線の張り方、効果的なカメラワークについても解説いただき楽しい。先生と一緒にもう1本見たい感じ。帰り道、リンク友のゆりぞおさんと待ち合わせ。昨日お会いできなかった作家さんと実際会われたゆりぞおさんにその方の印象などなどうかがう。よい意味で期待を裏切られたとゆりぞおさんの言うその方は、とても感じのいい方なんだそうだ。嫌いな人のことを書くのが好き、というお話や長いものを書くには会話をたくさん入れてみたらいい、というお話や石田衣良さんの言う「白角田」「黒角田」についてなど、印象に残る。ゆりぞおさん、お心遣いありがとう!私にとっての「白角田」(←細やかだけどいやなどろどろのない、気持を逆撫でされない作品)にで合えたらいいなあと思います。

2007.08.08

コメント(10)

-

言語表現演習2の1の2日め

日本の古典文学から『竹取物語』を中心に、昔話や物語に見られる「話型」について学ぶ。『竹取物語』に使用されている主な話型は5つ。そのどれか、あるいは複数を用いてオリジナルストーリーを書いて提出。私は「白鳥処女説話」と、「貴種流離譚」をちょびっと使って簡単に中学生の恋愛ものを書いてみた。1時間半くらいで、とのことだったので1時間くらいで仕上げたところまだまだみんなじっくり取り組んでいて、淡々と仕上げたことが悔やまれたのだった。まあ、いいけど。今日は、ある作家さんにお目にかかる機会がひそかに予定されていた。が、都合によりキャンセルとなった。今日のために何冊か本を読んでいたが実は心にしっくりするものに出合っていなかった。細やかでじっくり書いてあって、やはりそうでなきゃリアルな世界はかけないんだろうなあと思うのだけど、私としては、その細かさの方向に違和感があるのだった。ので、同じく今日参加するはずだったリンク友のkeiさんと、そのことについて話しながら学校へ。お互いの意見はそれぞれだったけど、要するに「合わない」ということと、「どんな人なのかイメージしにくいからぜひ会ってみたかった」というのは一致したのだった。読んだのは下記のもの。『対岸の彼女』『幸福な遊戯』 (←これと、『薄闇シルエット』 ←これはでもわりとよかった。)『空中庭園』『庭の桜、隣の犬』『恋をしよう、夢をみよう、旅に出よう』『ロック母』(一部)

2007.08.07

コメント(6)

-

言語表現演習2の1の1日め

ある美術作品(彫刻)の写真とスライドを見て自由に感想を述べる。自分の見方だけを頼りに。そのあとその作品のタイトルと作者を教えてもらい、そのもととなった物語を読み、題材となった人物や物についての象徴的意味を知識として仕入れた上でもう一度作品評を書く。言語表現っぽくて楽しい。評しなければならないけれど、自分自身の感じ方に基づいて述べることが歓迎されている風で、そういうのは好きですね、と思いながらリラックスして臨む。明日のお題は日本文学。が、今日の私は数日来の気分的な疲れによって何となくご機嫌が斜めである。ので、早々に帰る。迷惑をかけていたらごめんなさい、という気持ち。これから真っ暗にして、音楽を聴きながら寝るつもり。

2007.08.06

コメント(2)

-

あしたからまたスクーリング。

通信の大学のスクーリング。学校に行くのは残すところあと一科目と卒業制作のみ。いつも楽しく通学するけれど、あしたからの3日間には特別なお楽しみがふたつある。ひとつはある大人物を囲んでの宴会。もうひとつはとてもささやかなことだけど内緒(にするほどのことではありませんが、何となく)である。どちらも直接的には勉強と関係ない、けど勉強もやりますよ。スクーリングの時は、仕事に行く時とほぼ同じ時刻に家を出るためちっとも休みの日な気がしない。そして向かうのはいつもと違う大阪方面。平日の場合は日頃経験しない超満員電車に乗ることになる。これは通勤よりしんどい。そんなこんなで大学に着くころにはいつも何となく「ももけ」ているのだった。しかも本日、すでにそこそこの疲労が蓄積されている。スクーリング明けはまた、仕事を含め予定がみちみちである。どこかで単に体を休める休日を作らないと(ねえ、キョチさん)、だけどとりあえずビタミン剤でも飲んで行ってみましょう。

2007.08.05

コメント(8)

-

お客さま

職場にて。お昼前、用事があって1階に下りて接客などしていると突然ある人に目がとまった。リンク友のラ・ムーさんであった。数日前にお会いしていたけれど、職場では絶対目にしない人なので、何かすごい違和感が。私の職場は誰でも入れるところなので、これまでも友達が来てくれたことはあった。けどもラ・ムーさんといえば北国のお人である。こんなところで会うはずのないお人である。あまりの違和感に目が吸い寄せられた、という感じ。通新制大学のスクーリングという、非日常的なところでしか会ったことがなく、ふだんはブログつながりであるので、あら~、ラ・ムーさんって実在の人だったんですねえ、という感じ。その、実感の湧きにくい人と職場のあちこちを歩いた。あせっていたものでそっけないご案内になりすみません。その後夕方になってもう一度同じところを歩いたけどもはやまったくラ・ムーさんの気配は感じられなかった。ラ・ムーさんとは、やはり遠い北国のお人なのであった。日常と非日常って案外混じらないのだった。証拠写真でも撮っておけばよかった。

2007.08.02

コメント(4)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

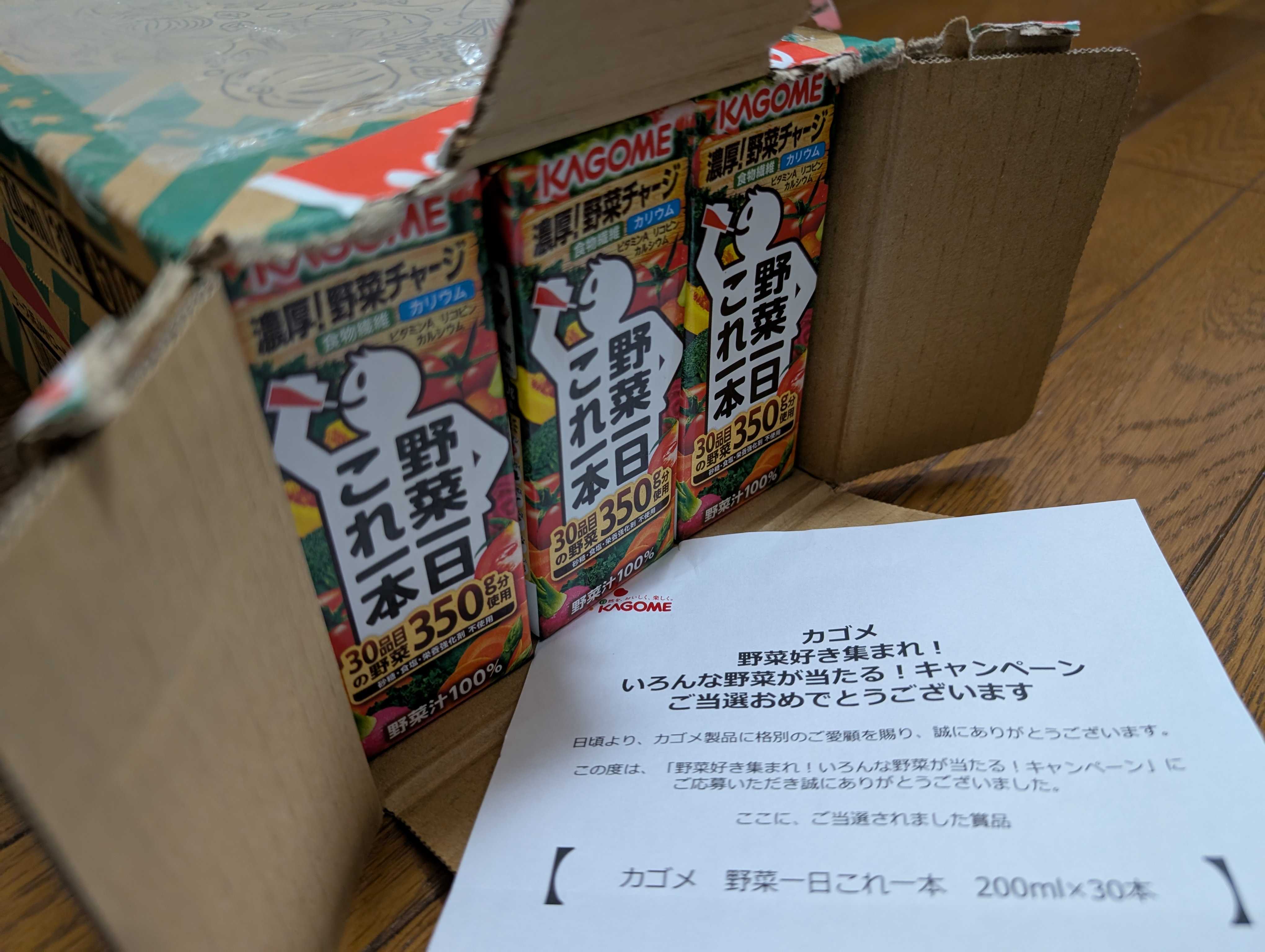

- 懸賞フリーク♪

- 野菜一日これ一本1ケース

- (2025-11-23 09:48:44)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- UNIQLO感謝祭、開催中☆

- (2025-11-23 09:50:05)

-

-

-

- 楽天写真館

- 23 日 ( Sunday ) の日記 寒さ…

- (2025-11-23 07:39:44)

-