2010年11月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

ザ・クライマックス・ブルース・バンド 『プレイズ・オン(Plays On)』

ブルース・ロックの余裕 ザ・クライマックス・シカゴ・ブルース・バンド(The Climax Chicago Blues Band)。バンド名には“シカゴ”とあるが、もともとは1968年に英国で結成され、やがて米国進出を果たしたブルース・ロックのバンドである。バンド名は様々な変遷を経ており、上記のはデビュー当初の名称。第二作にあたる本作発表時は、“シカゴ”が抜け落ち、ザ・クライマックス・ブルース・バンド(The Climax Blues Band)を名乗っている。その後は、再びシカゴを冠し、けれども冠詞の“the”を取り去ったり、単にクライマックス・シカゴと名乗ったり、もう少し後にはクライマックス・ブルース・バンドに変えたり、バンド名が一定しない。米国では一時売れたものの、日本でいま一つ認知されないままというのは、その音楽性というよりも、そもそもバンド名の一貫性のなさに一因があるのかもしれない。 認知度の低さにもかかわらず、ブルース・ロックの流れの中でクライマックスは輝いており、個人的にも好みのバンドである。途中からソフト・ロック路線(英語Middle of the Road=ロックとポップの中間=を略したMORとも呼ばれる)に変わっていってしまうが、1970年代前半の彼らはブルース・ロックを語る時に外せないとすら思える。 ジョン・メイオールやエリック・クラプトン(例えば『ジョン・メイオール&ザ・ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン』)、あるいはそのメイオールのもとから派生したピーター・グリーン率いるフリートウッド・マック(ジョン・メイオール名義の『ア・ハード・ロード』やフリートウッド・マック名義の『ピーター・グリーンズ・フリートウッド・マック』)といった有名どころの英ブルース・ロックと比べると、クライマックスの音楽はよくも悪くも“必死さ”が希薄である。一歩引いた感じがするとでも言えばいいだろうか。よく言えば、冷静さ、あるいは余裕を感じさせるということにもなるのかもしれない。本盤には、確かに勢いのあって“熱い”曲も含まれている。けれども、インスト曲が多い分、落ち着き払った部分の特色がより一層引き出されているように思う。 上の点と関係しているとも言えるのだが、本盤のもう一つの特徴は、いくつかの曲でジャズ的アプローチが見られると言われる点だ。念のために言っておくと、“ジャズ的”といっても彼らが奏でる音楽そのものは本来のジャズとはあまり相関性はない。ロックその他分野でジャズ的なアプローチという場合、筆者の理解では、曲調や歌の雰囲気が“ジャジー”というだけでは必ずしもない。本盤に関して言えば、とりわけソロを取る楽器と楽器のぶつかり方や絡まり方が、ジャズ、それも全盛期のハード・バップ・ジャズと似通った感覚に基づいている。つまり、本作ではギターとギターあるいはサックスとギターの“熱い間”がハード・バップのジャズにおいてしばしば繰り広げられる“間”と同じ感覚に属するものなのである。 そんなわけで、“熱いブルース・ロック”を期待する人には、意外と期待外れで、これに対して、“柔らかい耳”を持ったジャズ愛好者には案外受けるかもしれないと密かに思っていたりもする。ちなみに、筆者は熱いブルース・ロックが好きではあるのだけれど、このどこか落ち着き払った雰囲気も意外に気に入っている。[収録曲]1. Flight2. Hey Baby Everything’s Gonna Be Alright Yeh Yeh Yeh3. Cubano Chant4. Little Girl5. Mum’s The Word6. Twenty Past Two / Temptation Rag7. So Many Roads8. City Ways9. Crazy ‘Bout My Baby1969年リリース。 【輸入盤CD】Climax Blues Band / Plays On (クライマックス・ブルース・バンド) 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓

2010年11月28日

コメント(4)

-

マイルス・デイヴィス 『ザ・ミュージング・オブ・マイルス(The Musing of Miles)』

意外にこれが実力発揮の入門盤にもなり得るのかも マイルス・デイヴィス(Miles Davis)という人は、ある意味、不幸な人である。革新的であったがゆえに、常に厳しい批評の眼差しで見られ、何か斬新な、あるいはジャズ史にとって革命的なことをしないといけないかのような目で見られてしまう。その結果、この『ザ・ミュージング・オブ・マイルス(The Musing of Miles)』のようなアルバムにはあまり衆目が向かないという事態になってしまう。実際、本盤『ザ・ミュージング・オブ・マイルス』は、そういう観点からすれば、コルトレーン加入前(なおかつベーシストがポール・チェンバースに定まる前)の、“ちょっと一休み”的な、あるいは“過渡期の”アルバムなどと称されてしまう。その結果、間違っても“マイルスの代表作”などとはまず呼ばれない。 しかし、落ち着いて考えてみよう。目新しいことをやって高い評価を得るということはよくある。この場合の評価には二通りあって、その新しさゆえに一時的に評価を受ける場合と、その新しさに永続性があるゆえに長く評価され続ける場合である(念のため言っておくと、マイルスの場合は、基本、後者の評価である)。その一方で、当り前なことをやって見事と言われるのはきわめて珍しい。なぜかと言えば、フツーのことをやればフツーの評価となるのがありがちな帰結だからだ。それゆえ、フツーのことをやって“お見事”という評価を得る方が、考えようによってははるかに偉いし凄いことである。そういう条件の下ですら評価されるということは、偽りのないその道の真のプロにしかできないことだからというわけである。 ある意味、本盤は、編成もありがち(トランペットのワン・ホーン)。ジャケットも凡庸な白黒写真。演奏内容にも極端な新奇さや奇抜さはない。それどころか、アーマッド・ジャマルのピアノ演奏のフレージングをまねた(ぱくった!?)などともよく言われる。しかし、ワン・ホーンでトランペットをこれだけしっかり聴かせるのは実にお見事である。ついでながら付け加えておくと、全曲ワンホーンというアルバムは数多いマイルスの作品の中でも本盤のみとのことである。筆者の好みは、1.「ウィル・ユー・スティル・ビー・マイン」、4.「ア・ギャル・イン・キャリコ」、6.「グリーン・ヘイズ」。軽妙で絶妙な間を活かしたマイルスのトランペットに知らず知らずのうちに聴き惚れてしまう。 案外、マイルスを初めて聴く人にはこういう1枚が選ばれてもいいのではないだろうか。ある意味では突飛で劇的な秀作を聴かされて、“10回、20回聴けばそのうちわかるさ”などと冷たく言い放たれるのではなく、こういうシンプルなアルバムでマイルスのトランペットの良さを実感できる方が、初めてマイルスを聴く人には意外と勧めやすいのではないかと思ったりもする。[収録曲]1. Will You Still Be Mine?2. I See Your Face Before Me3. I Didn't4. A Gal In Calico5. A Night In Tunisia6. Green Haze[パーソネル・録音]Miles Davis (tp)Red Garland (p)Oscar Pettiford (b)Philly Joe Jones (ds)1955年6月7日録音 【2500円以上お買い上げで送料無料】【CD】[OTCD-4627]WORKIN’+THE MUSINGS OF MILES [ マイルス・デイヴィス ] 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓

2010年11月26日

コメント(2)

-

ビル・エヴァンス 『ワルツ・フォー・デビイ(Waltz For Debby)』

緊張感のない空間に漂う緊張感 こんな超有名盤のことを書くのはどうかとも思ったけれど、やっぱりいいものはいいので、紹介したいと思う。コンピレーションものは除くとして、“とりあえずジャズでも聴いてみよっか”と思った人が手に取るアルバムのたぶん1位にランクされるほどのド名盤がこの『ワルツ・フォー・デビイ(Waltz For Debby)』である(ちなみに、マイルス・デイヴィスを最初に手に取る可能性も高いが、複数アルバムに分散するだろうから、やっぱり『ワルツ・フォー・デビイ』がダントツ1位でだろう)。 ピアノ(ビル・エヴァンス)とベース(スコット・ラファロ)のインタープレイ―奏者同士の音と心の対話―の極致とされる演奏で、この演奏の後すぐにスコット・ラファロが亡くなってしまったため、二人の名演はこれ以上生まれなかった(ちなみに、本盤の同日録音の姉妹盤『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』というのもある)。とまあ、ジャズ史的にはこういう位置づけのなされる盤だろうが、上記のように“ジャズを聴いてみよっか”という人にとってはインタープレイとか小難しい話は関係ないかもしれない。でも耳を皿にして(?)聴けば、単なる心地いいピアノ盤でないのはすぐにお分かりいただけると思う。 少しヴォリュームを上げてみる。するとすぐに雑音が耳につく。グラスの触れ合う音、人々のざわめき、挙げ句の果てには観客の話し声。そう、ある意味、緊張感のない空間の雑音である。それに比べ、演奏そのものの緊張感のレベルは非常に高い。演奏が終わる最後の一音まで演奏者間の緊張の糸はぴーんと張り詰めている。曲が終わる瞬間にそれがふっと解けるので、曲の最後に注目すればそのことがよくわかる。大げさに言ってしまえば、耳触りのよさだけで終わるのではなく、この緊張感の高い演奏こそがジャズであると言ってもいいかもしれない。“ジャズでも聴いてみよっか”と何となく本盤を手に取ってみた人が、このことに気づけば、本盤は思いつき購入アルバムから、一気に“長く聴き続けられる”一枚に変化するだろう。 それはそうと、以前から気に入らないのだけれど、CDにはよくLP未収録曲がついている。ただで付いてくるのだからお得と思いたいのだけれど、そうはいかないことが多い。というのも、発売元によっては、アルバムの途中にそれら未収録曲を挟んでしまうのだ。そうなると元の演奏順序とは異なるし、しかも同じ曲の別テイクを二つ続けて聴くことになる。有名盤なだけに、また初めてジャズを聴く人がよく手にするアルバム名だけに、本盤でのこの問題は深刻である。 無論、こうした問題は、本盤に限ったことではないのだけれど、初めて聴くジャズ・アルバムの可能性が高い本盤に関しては特に避けてほしい。国内盤のほか、輸入盤に中古盤と、購入者にはいろんな選択肢があるわけだけれど、どんな曲順になっているのかをお確かめの上、購入いただきたい。この『ワルツ・フォー・デビイ』に関しては、筆者の記憶では現行国内盤は大丈夫だったように思う(LP収録順の後に追加曲を収録しているので、要は途中までしか聴かなければOK)。いずれにせよ、これから買うという場合には、ご確認を忘れずに…。[収録曲]1. My Foolish Heart2. Waltz For Debby3. Detour Ahead4. My Romance5. Some Other Time6. Milestones~以下、CDの追加収録曲~7. Waltz For Debby ―別テイク-8. Detour Ahead -別テイク-9. My Romance -別テイク-10. Porgy (I Love You, Porgy) [パーソネル・録音]Bill Evans (p)Scott LaFaro (b)Paul Motian (ds)1961年6月25日、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガードでの録音。 【送料無料】JAZZ THE BEST Legendary 150::ワルツ・フォー・デビイ+4 [ ビル・エヴァンス ] 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓

2010年11月23日

コメント(2)

-

INDEX更新のお知らせ

INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへの入口は、本記事の以下のリンク、または本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)にあります。興味のある方はお気に入りのアーティストの記事をぜひ探してみてください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編へ アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へ アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へランキング(3サイト)に参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも2つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ ↓ ↓にほんブログ村 : 人気ブログランキング: 音楽広場:

2010年11月22日

コメント(0)

-

ドン・ヘンリー 『エンド・オブ・ジ・イノセンス(The End of the Innocence)』

“ホテル・カリフォルニアの声”によるアメリカン・ロック・ヴォーカルの到達点 ドン・ヘンリー(Don Henley)は、1947年テキサス出身のドラマー、ヴォーカリスト、ソングライター。イーグルスのオリジナル・メンバーで、ドラムを担当すると同時に「ホテル・カリフォルニア」(この曲の過去記事はこちら、同名アルバムの過去記事はこちら)をはじめとするヴォーカルでも知られる。イーグルス解散後は1982年、1984年と順調にソロ作を発表し、3枚目のソロ・アルバムとして1989年に満を持して発表したのが本作『エンド・オブ・ジ・イノセンス(The End of the Innocence)』であった。今までのところ、彼のソロ作(その後2000年にもう1作リリースしているので計4枚、ベスト盤は除く)のうち最も売れたアルバムでもある。結果的に、1984年に続きこのアルバムでもグラミー賞ベスト・ロック・ボーカル(男性)部門を受賞した。 ドン・ヘンリーのソロ作はすべて聴いたわけではないのだけれど、これまで聴いた中では本盤がいちばん気に入っている。筆者の独断と偏見で最高の3曲は以下の通り。 まずは、表題曲の1.「エンド・オブ・ジ・イノセンス」。ドン・ヘンリーとブルース・ホーンズビーの共作で、ホーンズビーによる独特のピアノ演奏が印象的なスロー・ナンバー。ちなみにホーンズビーはプロデュースにも加わっている。シングル・ヒットしたことで、ドン・ヘンリーのこのヴァージョンがよく知られているが、ホーンズビー自身もこの曲を取り上げている。加えてこの曲の演奏で密かにいい味を出してソプラノ・サックスのソロをとっているのは、ウエイン・ショーターである。この曲でのホーンズビーやショーターをはじめ、本盤はこうした大物ミュージシャンの参加があちらこちらに散りばめられているので、歌詞カードのクレジットを見ながら聴いていると、“なるほどこれはそうか!”という意外な発見もある。 次に、5.「ニューヨーク・ミニット」。ストリングスが印象的で、時間的には6分半と長めのバラード曲。静かな始まりで、じっくりとヴォーカルを聴かせる抒情的なナンバーである。タイトル・詞の通り、ニューヨークの寒い街角を連想させる曲調である。サビ部分では、テイク6(Take 6)がコーラスで参加していて、彼らのバック・コーラスとドン・ヘンリーのリード・ヴォーカルの絡みも美しい。ちなみにこの曲のドラムはジェフ・ポーカロ(TOTOのドラマーでこの録音の数年後に急逝)が担当している。また、この曲は、後にハービー・ハンコックが1995年にリリースした『ニュー・スタンダード』でオープニング・ナンバーとして採録されている。 10.「ハート・オブ・ザ・マター」も、アメリカン・ロックの王道を行くスロー/ミディアム・ナンバー。J.D.サウザーが共作者に名を連ねている。J.D. サウザーは様々なアーティストに楽曲提供をしており、70年代には“もう一人のイーグルス”とも呼ばれるほどで、ドン・ヘンリーにとってはイーグルス時代から関わりの深かったアーティストである。その流れからすると、なるほどというか、いかにもという曲調の1曲である。この曲も聴きどころも、ずばりドン・ヘンリーのヴォーカル。別れた女性をテーマとしながらも、人生の心の悩みを歌にしたという曲であるが、ありきたりな歌ものではなく、その詞をじっくり聴かせるヴォーカルが見事で、上の表題曲1.と並んで、ヴォーカリストとしての彼の成熟ぶりがよくわかる。 上記の3曲以外には、もっとアップ・テンポの曲も含まれているのだが、総じて、シンガーとしてのドン・ヘンリーの地力と円熟さが際立った一枚と言える。ただし、アルバム全体として見たら、楽曲の雰囲気にかなりばらつきがあり、統一されたトーンというのはどうも見えてこないように思う。なので、良くも悪くもヴァラエティに富んだ作品を詰め込んだという感じで、アルバムとしてのまとまりは必ずしもない。けれども、上に挙げた3曲のスロウ/バラード系ナンバーを聴くだけのためでも、買って聴く価値は十分にある。70年代にイーグルスというバンドの中で力を伸ばしてきたアメリカン・ロック・ヴォーカルを代表する“顔”が、80年代末になってこれだけ“聴かせられる”境地に達した。その結果として、一区切りの到達点とでも言えるドン・ヘンリーの歌声が堪能できる、そんな1枚だと思う。[収録曲]1. The End of the Innocence2. How Bad Do You Want It?3. I Will Not Go Quietly4. The Last Worthless Evening5. New York Minute6. Shangri-La7. Little Tin God8. Gimme What You Got9. If Dirt Were Dollars10. The Heart of the Matter1989年リリース。 【Aポイント+メール便送料無料】ドン・ヘンリー Don Henley / End Of The Innocence (輸入盤CD) 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓

2010年11月20日

コメント(0)

-

ブルース・スプリングスティーン 『マジック(Magic)』

58歳を迎えたボスが久々に放ったアメリカン・ロックの快作 アメリカンロック界の"ボス"ことブルース・スプリングスティーン。気合の込もった新作を作るにはもう年をとってしまったのか、と思い始めた矢先、2007年にこのアルバムが届けられた。正直、健在でよかったと胸をなでおろした。と同時に、まだまだアメリカン・ロックの雄として現役そのものであることを強く思い知らされた。この手の正統派アメリカン・ロックが時代遅れの音楽になって久しいが、新たなファン層を獲得するに十分すぎると感じたアルバムがこの『マジック(Magic)』である。 1980年代半ば、『ボーン・イン・ザ・U.S.A.』の大ヒットの後、スプリングスティーンは長年足跡を共にしてきたE・ストリート・バンドをいったん解散した。祭り上げられた虚像としての大スターぶりに個人的な事情(1985年にモデルのジュリアン・フィリップスと結婚するが88年に離婚)も重なり、人生迷いの時期だったのだろう。ソロとなって1992年に同時リリースの2枚(『ヒューマン・タッチ』と『ラッキー・タウン』)を出した後、ブルース・スプリングスティーンはロッカーとしての勢いは完全に衰えたように見えた。少なくともアルバム・リリースに関する限り、70年代半ば~80年代半ばを知る聴き手は、多かれ少なかれ欲求不満を抱えることになった。1992年以後のスタジオ録音のアルバムを挙げると、95年にアコースティックな『ザ・ゴースト・オブ・トム・ジョード』を発表するも、その後しばらくは『MTV PLUGGED』や再結成ライブ盤『ライヴ・イン・ニューヨーク・シティ』、未発表音源の4枚組(『トラックス』)とライブや企画ものが続き、スタジオ新作はなかなか届けられなかった。 そうこうするうちに時代は21世紀を迎え、2002年に7年ぶりのスタジオ作『ザ・ライジング』が発表され、ロッカーとしての本領を見せたが、このアルバムは9・11テロにインスピレーションを受けたもので、計画的というよりは偶発的な1枚だった。結局、その後リリースされたのは、アコースティック盤『デヴィルズ・アンド・ダスト』(2005年)と、米トラディショナル・フォーク盤『ウィ・シャル・オーヴァーカム』(2006年)であった。このように、1975年の『明日なき暴走』から1980年の『ザ・リバー』を経て84年の『ボーン・イン・ザ・USA』に至る“アメリカン・ロックのボス”としてのスプリングスティーンはながらく鳴りを潜めた感があった。そんな中、高らかにアメリカン・ロッカーとしての復活を告げることになったのが本盤であった。 冒頭の1.「ラジオ・ノーホエア」からしてスプリングスティーン節全開の爽快感に満ちている。途中、表題曲のようにトーンを落とした曲も含まれる。1.以外の聴きどころとしては、9.「ラスト・トゥ・ダイ」が同様のロックチューン。さらに、6.「夏服の女たち(ガールズ・イン・ゼア・サマー・クローズ)」と10.「ロング・ウォーク・ホーム」の2曲が個人的にはスプリングスティーン的詩的世界も含め本盤のハイライトと思う。ベテランロッカーの健在ぶりが際立った1枚。[収録曲]1. Radio Nowhere2. You'll Be Comin' Down3. Livin' in the Future4. Your Own Worst Enemy5. Gypsy Biker6. Girls in Their Summer Clothes7. I'll Work for Your Love8. Magic9. Last to Die10. Long Walk Home11. Devil's Arcade12. Terry's Song(シークレット・トラック)2007年リリース。 【Joshin webはネット通販1位(アフターサービスランキング)/日経ビジネス誌2012】【送料無料】マジック/ブルース・スプリングスティーン[CD]【返品種別A】 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓

2010年11月18日

コメント(0)

-

ドクター・ジョン 『デューク・エレガント ―ドクター・ジョン、エリントンを歌う―(Duke Elegant)』

時代を越えて交錯する米国音楽の二つの伝統 ジャズ界で“ジャズに収まりきれなかった巨匠”は少なくとも二人いる。一人はマイルス・デイヴィスで、その演奏形態をエレクトリックに向けていくことで、伝統的なジャズという範疇には全く収まりきれなくなっていった。対照的に、ジャズの枠組の中に身を置きながら、その楽曲がジャズの範疇を越えて解釈されていったもう一人の巨匠がいる。それがデューク・エリントンである。両者とも、ジャズという範疇からはみ出していったことには違いないのだが、マイルス・デイヴィスは演奏者として、デューク・エリントンは作曲者として、そのはみ出し方に違いがある。 本盤は、そんな二人のうちのデューク・エリントンに関わる1枚である。エリントンの楽曲をドクター・ジョンがカヴァーしたのが本作『デューク・エレガント ―ドクター・ジョン、エリントンを歌う―(Duke Elegant)』で、1999年にリリースされた。ドクター・ジョンはニューオーリンズ出身のアーティストで、R&Bをベースとしつつブルース、ジャズ、ロック、ファンクなど多彩な要素を取り込んでのパフォーマンスを見せる。出自はR&Bで、ジャズという訳ではないドクター・ジョンが、ジャズというジャンルの名作群をどうカヴァーするかが気になるところだが、実際の仕上がりは、そのような期待をいい意味で裏切る出来でとなった。 早い話、アルバムを実際に聴いてみれば、“エリントン節”ではなく、見事なまでに“ドクター・ジョン節”なのである。その理由は、冒頭で述べたように、エリントンの楽曲が“ジャズ”を超越していたからに他ならない。実際、エリントン自身も彼が作った曲はジャズではなく“アメリカ・ミュージック”だと発言していた。つまり、マイルスほど豪快であからさまな形は取らなかったものの、エリントンは自身のつくりだす音楽が“ジャズからはみ出している”ことを十分すぎるほど認識していた。 ちなみに邦盤の副題には『ドクター・ジョン、エリントンを歌う』とあるが、これは大きな誤解を生じかねない。アルバムを聴けばすぐに分かるが、13曲中4曲もがインスト・ナンバーである。つまり、ヴォーカリストであると同時にピアノ奏者(さらにかつてはギター志望)のドクター・ジョンは、単に“歌もの”としてではなく、トータルな楽曲群としてエリントン・ナンバーを捉え、形にしたということだろう。本人いわく“1度しか会ったことがない”エリントンは、ドクター・ジョンにとって決して近い存在ではなかったように思われる。けれども、ニューオーリンズから発したジャズという音楽は、エリントンを介してアメリカの大衆音楽となった。一方で、ドクター・ジョンは、これまた同じニューオーリンズで、しかし主としてR&Bのシーンから出てきた。少し大げさな言い方をすれば、ドクター・ジョンの本アルバムによって、R&Bとジャズは邂逅した。その結果が本作『デューク・エレガント』であり、純粋にジャズで育ったアーティストではないからこそ、これだけ自由な発想のカヴァーに行き着いたのだろう。 結果として出来上がった音楽は、ジャズというには程遠い。けれども、この音は“アメリカ大衆芸能”の集大成とも言える側面を一方に持ち合わせている。この解釈はうわべだけのカバーでは絶対にできない。ドクター・ジョンという底知れぬ深さを持ったミュージシャンだからこそ可能になったのだろうと思う。[収録曲]1. On The Wrong Side Of The Railroad Tracks2. I’m Gonna Go Fishin’3. It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)4. Perdido5. Don’t Get Around Much Anymore6. Solitude7. Satin Doll8. Mood Indigo9. Do Nothin’ Till You Hear From Me10. I’m Beginning To See The Light -日本盤のみ追加曲-11. Things Ain’t What They Used To Be12. Caravan13. Flaming Sword1999年リリース。 【楽天ブックスならいつでも送料無料】【輸入盤】Anutha Zone / Duke Elegant [ Dr. John ] 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓

2010年11月16日

コメント(0)

-

レッド・ガーランド・トリオ 『ア・ガーランド・オブ・レッド(A Garland Of Red)』

多様な演奏で有名曲が楽しめる初リーダー作は最初の1枚にもお薦め レッド・ガーランド・トリオは、ピアノ奏者レッド・ガーランド(Red Garland)を中心に、ベースにポール・チェンバース、ドラムにアート(アーサー)・テイラーという3人の取り合わせ。その由来は、マイルス・デイヴィスの第1次黄金クインテットであり、いわゆる“マラソン・セッション”などに該当する時期のリズム隊だったのがガーランドとチェンバースのリズムセクションであった(ドラムはフィリー・ジョー・ジョーンズ)。このガーランドのリーダー作ではドラムがアート・テイラーになり、マイルスのクインテットでは縁の下の力持ち的存在だったガーランドが主役としての役回りを存分に見せる演奏を繰り広げている。 この3人で吹き込んだ数多くの作品の中では、『グルーヴィー(Groovy)』が超有名盤である。けれども、これに劣らぬ(というかむしろこれに勝るかもしれないと個人的には思う)1枚が、このトリオ最初の作である本盤『ア・ガーランド・オブ・レッド(A Garland Of Red)』である。ちなみに、これら2枚よりも後の録音としては、以前の記事で取り上げた『キャント・シー・フォー・ルッキン』もこのトリオの作である。 スタンダードとして好まれる曲が多く収録されていて、ガーシュウィン・ナンバーあり(1.)、コール・ポーターあり(3.)、さらには、チャーリー・パーカーの曲(7.)も収められている。また、ビル・エヴァンスが愛奏した(例えば『ワルツ・フォー・デビィ』に収録されているのが有名)「マイ・ロマンス」(2.)や、ジョージ・シアリングでも知られる「九月の雨」も演奏曲に含まれている。本盤の特徴は、そんなヴァラエティに富んだ有名曲を、彼らの複数の側面・いろんな演奏でもってうまく1枚に凝縮している点にあると思う。 レッド・ガーランドの悪口を言う人は“金太郎飴”(どこを切っても同じ顔、つまりどのアルバムを聴いても同じような演奏)というが、本盤は最初のリーダー盤ということもあり、結構起伏に富んでいると思う。時期的にはマイルス・デイヴィスのいわゆる“マラソン・セッション”の合間に録音がなされている。 それにしても、正直なところ、このアルバムの切り抜き写真(?)みたいなジャケットにはあまり関心しない。文字色はそれなりに赤(レッド・ガーランドの名前の“レッド=赤”に因むのだろう)を使うなど工夫のあとは見られるが、どう見ても昔のジャズ界にありがちなダサいジャケットの典型だ。もちろん、何度もいろんな過去記事で述べてきたように、ジャケットの出来とアルバムの中身に相関性はない。けれども、売り上げや聴き手の個人的思い入れにはジャケットの出来は大いに関係するはずだ。これをご覧になった方々は、少なくとも本盤のジャケットのダサさに騙されずにいただければ、と願う。こんなジャケットでも、レッド・ガーランドを聴くなら最初の1枚に挙げたいぐらいの快盤である。[収録曲]1. A Foggy Day2. My Romance3. What Is This Thing Called Love4. Makin’ Whoopee5. September in the Rain6. Little Girl Blue7. Constellation8. Blue Red[パーソネル]Red Garland (p)Paul Chambers (b)Arthur Taylor (ds)[録音]1956年8月17日 【メール便送料無料】レッド・ガーランド / ア・ガーランド・オブ・レッド[CD]【K2014/1/29発売】 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓

2010年11月12日

コメント(0)

-

ウェブスター・ヤング 『フォー・レディ(For Lady)』

マイルス的な渋いミュート演奏、物悲しげなコルネットに耳を傾ける ウェブスター・ヤング(Webster Young)は、1932年生まれの米国のトランペット奏者で、J・コルトレーン、D・ゴードン、J・マクリーンなどの大物とも共演した。後に大学で音楽理論を講じたが、2003年に亡くなっている。そんなウェブスター・ヤングは“幻のミュージシャン”などと呼ばれる。その理由の一つはリーダー作がほとんどないことによるわけだけれども、本盤『フォー・レディ(For Lady)』が唯一リーダー作かつ名作として知られている。 ひとりたたずむ後ろ姿の女性が印象的なジャケットだが、タイトルにある“レディ(Lady)”というのは、ビリー・ホリデイに因んだものと思われる。1.「ザ・レディ(The Lady)」のみがヤングの自作曲で、残る5曲はいずれもビリー・ホリデイの愛唱曲である。つまるところ、本盤は、生前のビリー・ホリデイへの一種のトリビュートということになる。 ウェブスター・ヤングは本来トランペット奏者であるが、ここではコルネット(トランペットの親戚のような楽器)の演奏に徹している。冒頭の1.からして物悲しげなコルネットの響きが印象的で、とにかく名曲。この曲はアルバム中最大の聴きどころのだと思う。ミュートの効いたヤングのコルネットは節々で“これってマイルス・デイヴィス?”(関連記事)という感じがするけれども、実際にそれを意識してというか影響を受けてのことだという。とはいっても、マイルスとは一味違う部分があるように感じる。マイルスのミュートは常にどこかにクールさ、カッコよさというものを伴っているのに対し、ウェブスター・ヤングの場合は、常にどこかに柔らかさと優しさのようなものが漂っている。演奏者の性格というか目指すものがまったく違っていて、それがそのまま演奏の違いに反映されているように思えてならない。 他に印象に残るのは、ポール・クィニシェットのテナー・サックス。この人のサックス演奏は(他の盤を聴いてもそう思うのだが)どうも掴みどころがないような感じで、何とも表現し難いのだけれど、その掴みどころ不明の浮遊感がウェブスター・ヤングのコルネット演奏とよく絡み合っている。さらにアルバム全体の物憂げなトーンの演出に欠かせないのがマル・ウォルドロンのピアノ。マル・ウォルドロンとビリー・ホリデイと言えば、「レフト・アローン」が思い出されるが、この盤の録音がなされたのは、『レフト・アローン』よりも2年ほど前である。とまあ、ほかのプレイヤーに注目したところで、最後はやっぱりウェブスター・ヤングのコルネット演奏に戻ってきてしまう。特に今みたいに寒くなってくる時期だと、手足は冷えるが、この演奏を聴けば心は暖まる。[収録曲]1. The Lady2. God Bless The Child3. Moanin’ Low4. Good Morning Heartache5. Don’t Explain6. Strange Fruit[パーソネル]Webster Young (cor)Paul Quinichete (ts)Mal Waldron (p)Joe Puma (g)Earl May (b)Ed Thigpen (ds)録音:1957年6月14日Prestige 7106Webster Young ウェブスターヤング / For Lady 輸入盤 【CD】 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓

2010年11月10日

コメント(0)

-

INDEX更新しました

INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。 INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。アーティスト別INDEX~ジャズ編へアーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へアーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ下記ランキング(3サイト)に参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも2つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ ↓ ↓

2010年11月07日

コメント(0)

-

ホレス・パーラン 『アス・スリー(Us Three)』

ピアノ・トリオという呼称からは想像し難い打楽器的アンサンブルの名作 ホレス・パーラン(Horace Parlan)は幼くして右手の自由を失い、そのリハビリのために始めたというピアノが高じてジャズ・ピアニストへの道を歩んだ。右手の指2本が使えない状態で、左手を主にして演奏するところから独自の奏法がその魅力だとされる。そんなパーランの代表作がこの『アス・スリー』である。数字(アルバム・タイトルの“私たち3人”の“3”をヒントにデザインされたという)をあしらった印象的なジャケット、ブルーノート4000番台といった諸条件から名盤としてよく名が挙げられる1枚でもある。 名盤と言われるのでとりあえず聴いてみたという方も多いかもしれない。黒っぽい雰囲気が漂っていて、上記の独特のピアノ演奏が聴けるというのは分かるのだが、この演奏の本質がどこにあるのかということを考え始めると、どうも掴みどころのないアルバムに思えた。少なくとも初めて聴いた時はそんな感想を持った。 やがて気がついたのだが、ホレス・パーランだけを聴こうとしていたからこそ、そういう掴みどころのわからない状態に陥っていたのだと気づいた。“ピアノ・トリオ”という固定観念から離れられずに、なおかつ“特異なピアニスト”としてパーランを見なしている間は、本盤のカギがどこにあるのかよくわからなかったというわけだ。 ある時、本盤を聴いていてふと思ったのは、これは“腰が動く”音楽だということであった。その“腰が動く” 感覚(あるいは“お尻を振りたくなる”、“腰が浮きあがる”感覚などとも表現できるだろうか)は、単にピアノ演奏だけに由来するものではないらしいということだった。パーランのピアノが反復が多いというスタイルであることはよく指摘される。さらに加えて、一つ一つの音がしばしば“打楽器的”に響くのである。そう考えていくと、やがて“打楽器的”というキーワードでふと気がついた。ジョージ・タッカーの演奏も“打楽器的”にベース音を刻む場面が多い。もちろんベースもピアノも音程をもった楽器なのだけれど、打楽器的な“間”が目立つ。そこにドラムがいるわけだから、“打楽器的アンサンブル”になっているわけで、したがって、腰が動くという作用が起こるというわけである。 ビル・エバンスのインタープレイによって、ピアノ中心にピアノ・トリオを聴くのではなく、他メンバーとの対話を聴くという発想が聴き手の間にも定着した。でも本盤は対話しているわけでもなさそうな気がする。いや、実際の演奏者たちは対話しているのかもしれないが、結果として聴き手に届くのは、巧妙に組み合わさった音の塊とでもいう方がしっくりくるように思う。そんなわけで、ピアノ・トリオの名盤というありきたりのセリフはどうも合わず、ピアノ・トリオの異色の名盤という方がしっくりくる1枚である。スタンダードにありきたりな名盤ではなく、かなり濃い個性を持った特殊な名盤と言えるように思う。[収録曲]1. Us Three2. I Want To Be Loved3. Come Rain Or Come Shine4. Wadin’5. The Lady Is A Tramp6. Walkin’7. Return Engagement[パーソネル]Horace Parlan (p)George Tucker (b)Al Harewood (ds)1960年4月20日録音。Blue Note 4037 【送料無料】アス・スリー/ホレス・パーラン[CD]【返品種別A】 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓

2010年11月06日

コメント(2)

-

ジョン・コルトレーン 『バラード(Ballads)』

先に聴くなら万人受けしやすいこちらのバラード演奏から ジョン・コルトレーン(John Coltrane)のバラード作品『クレッセント』の項で、同アルバムのことを"最初に聴いてはいけない"と表現した。その考えにやはり変わりはない。同作品に対して、最初にその手のコルトレーンを聴くなら、筆者は断然こちらのアルバムの方を勧める。そんな作品が『バラード(Ballads)』である。 1曲目の「セイ・イット」からして、“テナーで歌い上げる”という形容がぴったりである。ジャズではよく演奏される2.「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ(恋とは何でしょう)」や6.「ホワッツ・ニュー」はもちろんのこと、ナット・キング・コールの歌でヒットした3.「トゥー・ヤング・トゥ・ゴー・ステディ」のような曲に至るまで、見事にジャズ・バラードとしてメロディックに“歌い上げ”ている。サックスを使って“歌う”というのは、筆者の言葉ではなくて、他ならぬコルトレーン自身の言葉である。本人いわく、声で歌うのには向いていないが、サックスで歌うことはできるつもりだったと言う。本盤についてこれ以上の説明はないというほどぴったりの自己解説だと思う。 コルトレーンは生真面目な人だったと言われ、実際、その演奏も律儀である。コルトレーンと言えば、モード奏法やら“シーツ・オブ・サウンド”(シーツ・オブ・サウンドについては、過去記事『ソウルトレーン』や『ジャイアント・ステップス』の項を参照)、あるいはフリー・ジャズへの傾倒といった、いわばジャズ界における“革新的”な部分に注目がいきがちである。けれども、その生真面目で常に真摯な態度は、このアルバムのコンセプトにも忠実に表れていると思う。本作でのバラード演奏一辺倒は、意外に思われがちで、実際、発売当時はコルトレーンのイメージにそぐわない軟弱アルバムとの受け取られ方もしたらしい。けれども、“真面目なコルトレーン” という観点からすれば、もしかするとこれもまたごくごく自然な演奏だったのではないだろうか。つまり、ジャズという音楽の未来にも真摯であり、同時に“歌い上げる”バラード・アルバムという本盤の演奏にも真摯であったというのは、少なくとも演奏者であるコルトレーン自身にとっては矛盾することのないものだったのだろう。 ジョン・コルトレーンという名前だけで、背筋をただして、正座して聴かなきゃならないという印象を抱いている人もひょっとしているかもしれないが、とりわけ本盤はもっとリラックスして聴かれていいと思う。仕事で疲れた一日の終りに、ゆったりまったり過ごしたい休日の朝に、もっともっと気軽に聴かれていってほしい1枚だと思う。[収録曲]1. Say It (Over And Over Again)2. You Don’t Know What Love Is3. Too Young To Go Steady4. All Or Nothing At All5. I Wish I Knew6. What’s New7. It’s Easy To Remember8. Nancy (With the Laughing Face)[パーソネル]John Coltrane (ts)McCoy Tyner (p)Jimmy Garrison (b, 7.を除く)Reggie Workman (b, 7.のみ)Elvin Jones (ds)[録音]1961年12月21日(7.)1962年9月18日(6., 8.)1962年11月13日(1.~5.) 【2500円以上お買い上げで送料無料】【CD】[UCCU-99002]バラード [ ジョン・コルトレーン ] 下記3つのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、ひとつでも“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓ ↓

2010年11月05日

コメント(0)

-

スタンリー・タレンタイン 『チェリー(Cherry)』

演奏者の組み合わせ+人為的化学反応 スタンリー・タレンタイン(Stanley Turrentine)の最高作はどれか、と訊かれて本盤を挙げる人はあまりいないだろう。けれども、タレンタインの“売れたアルバム”という意味では、1970年代初頭にCTIレーベルから出た『シュガー』と本作『チェリー(Cherry)』の名は外せないだろう。60年代の『ブルー・アワー』や『ルック・アウト』は?、あるいは、共演作でジミー・スミスの『ミッドナイト・スペシャル』やケニー・バレルの『ミッドナイト・ブルー』は?といった声を敢えて無視して(念のため、これらのアルバムはどれも大好きだし名盤に違わないだが)、今回は、いわゆるフュージョン/イージー・リスニング系に走り、売上を伸ばして“最も高いギャラのジャズ・ミュージシャン”とすら称えられた(?)、この時期のタレンタインに注目してみたい。 何よりも成功のカギは、ビブラフォン奏者ミルト・ジャクソンとの組み合わせである。無論、組み合わせがよければいい演奏が生まれるとは限らない。ジャズの世界ではこのことはよくある話で、大物が集ってもいい演奏が生まれるとは限らず、そこに何らかの化学反応のようなものがあって初めて名演奏や名作が誕生する。けれども、CTIレーベル(そしてこれを立ち上げたプロデューサーのクリード・テイラー)の凄いところは、その化学反応を人為的に起こしてしまえるところにあったように思う。いわゆる“イージー・リスニング・ジャズ”であるとか、大衆受け路線であるとか、批判的な扱いがなされることもあるが、化学反応を意図的に起こせるという点については、ベツレヘム~ヴァーヴ~A&Mと渡り歩いた敏腕プロデューサーであるクリード・テイラーの見事な仕掛けで、実力の発揮しどころだったのだろう。 1.は『ザ・ジゴロ』で演奏されていたリー・モーガンのオリジナル曲で、タレンタインの力強いブロウも気持ちい。かと思うと、2.ではいきなりブルージーでゆったりしたバラードが展開される。3.はグルーヴ感のあるブルース。4.はロック調のリズムで実にポップで軽快なノリが披露される。かと思うと、表題曲の5.ではまったり気だるい曲調で、枯れた味わいのタレンタインのサックスをじっくり聴かせる。最後の6.は再び軽快な曲調となり、メリハリの利いたスウィンギーな演奏の中、タレンタインとミルト・ジャクソンそれぞれのソロが際立つ。このようにざっと演奏曲を追ってみるとわかるように、アルバム全体を通して聴いて飽きさせないよう演奏曲やその配置に気配りがしっかりなされている。これもまたきっとクリード・テイラーの手腕だったのだろうと想像する。 こういう作り手の工夫が見えることを嫌がるリスナーもいるかもしれないが、筆者は別にそれはそれでかまわないと思う。深く考えず“垂れ流し”になるよりも(それが名演ということもあるにはあるが)、意図を持って作られた音楽の方が平均すれば質が高く、人を酔わせたり感動させたりするものになるからだ。いや、プロが作品を作るのだからこそ、考えていなければそれこそ聴き手に失礼という議論も成り立つかもしれない。“CTIだから”、“コマーシャル路線だから”という批判はさておき、時にはこういうアルバムを楽しむのもいいと思う。[収録曲]1. Speedball2. I Remember You3. The Revs4. Sister Sanctified5. Cherry6. Introspective[パーソネル]Stanley Turrentine (ts)Milt Jackson (vib)Bob James (p. elp)Cornell Dupree (g)Ron Carter (b)Billy Cobham (ds)1972年5月録音。 チェリー/スタンリー・タレンタイン&ミルト・ジャクソン[Blu-specCD]【返品種別A】 下記ランキング(3サイト)に参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓ ↓

2010年11月03日

コメント(0)

-

9万アクセス感謝!

90000アクセス達成しました!区切りの10万アクセスへ向けて…あらためて今後ともよろしくお願いします。 これまでの過去記事は下記のINDEXページからご覧いただけます。お時間のある方はどうぞ。 アーティスト別INDEX~ジャズ編へ アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編へ アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ下記ランキング(3サイト)に参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも2つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ ↓ ↓にほんブログ村 : 人気ブログランキング: 音楽広場:

2010年11月01日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-

-

-

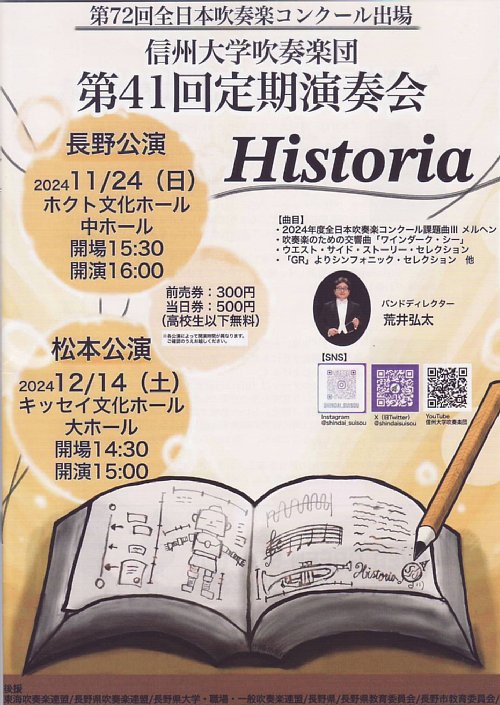

- 吹奏楽

- 信州大学吹奏楽団 第41回定期演奏会

- (2024-12-03 22:59:43)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 文教大学第9回「歴史を彩る名ドラマ…

- (2024-11-29 20:24:46)

-