PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

釧路の養殖ウナギを…

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん

五輪休戦 New! lavien10さん

復刻記事「韓国記事… alex99さん

カールのフランス体… karlneuillyさん

うるとびーずの ♪MY … うるとびーずさん

森の暮らし~山童日記 山童タタターさん

ひまじんさろん msk222さん

幻泉館日録@楽天 幻泉館 主人さん

鹿島槍ヶ岳からのお… takanebiranjiさん

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん五輪休戦 New! lavien10さん

復刻記事「韓国記事… alex99さん

カールのフランス体… karlneuillyさん

うるとびーずの ♪MY … うるとびーずさん

森の暮らし~山童日記 山童タタターさん

ひまじんさろん msk222さん

幻泉館日録@楽天 幻泉館 主人さん

鹿島槍ヶ岳からのお… takanebiranjiさん

Comments

Free Space

1【旧ブックマーク】

カールのフランス体験記

再出発日記

第7官界彷徨

ひまじんさろん

マックス爺さん

alex99さん

chappi-chappiのとんぴん日記

より良い明日をめざして

七詩さんのHP

昼顔のつぶやき :バードウォッチング

幻泉館日録

heliotrope8543さん

LAVIEN

韓国大好き♪

ナナメに歩こー♪

水彩画人

No-Match

太腕繁盛記 生

内田樹の研究室

アイラブサイエンス

YOKOO'S VISION 横尾忠則の日記

お隣さんの国:韓国からの手紙

2【官公庁】

キキクル神戸

神戸市立図書館トップページ

図書館カレンダー

国立国会図書館ギャラリー展示

阪神・淡路大震災の概要 :内閣府

3【気になる本】

好書好日トップ

吉岡桂子さんの書評

岩波書店

新書マップ

4【メディア】

NHKプラス

デジタル朝日 スクラップブック

NHKスペシャル放送予定

デジタル朝日新聞トップ

WEDGE infinity

週間金曜日公式サイト

JPpress

wikipedia青空文庫

5【関西、旅行】

ハイパーダイヤ

パルシネマ・上映スケジュール

パルシネマのKAWARA版

OSシネマズミント神戸

横尾忠則現代美術館

兵庫県立美術館

兵庫の温泉・露天風呂

6【資源・エネルギー】

Tech-On!エネルギー

素材・エネルギー

7【中国】

大紀元トップ

8【韓国】

朝鮮日報

東亜日報/国際

9【フランス】

『Au sud de la frontiere, a l'ouest du soleil』

Le Monde.fr

グーグルニュース(フランス)

在日フランス大使館

10【世界】

ハイパー世界史用語集

11【エコ・環境】

海洋プラスチック問題について

神戸市の花粉飛散情報 2024

12【仕事・シルバー】

ひょうごボランタリープラザ

健康長寿ネット

13【リンク集】

all about

法情報リンク集

ariadnet

14【その他】

西暦・和暦変換表・簡易電卓

こうして日本は格差社会になった

国字の一覧

wikipedia 修辞技法

カールのフランス体験記

再出発日記

第7官界彷徨

ひまじんさろん

マックス爺さん

alex99さん

chappi-chappiのとんぴん日記

より良い明日をめざして

七詩さんのHP

昼顔のつぶやき :バードウォッチング

幻泉館日録

heliotrope8543さん

LAVIEN

韓国大好き♪

ナナメに歩こー♪

水彩画人

No-Match

太腕繁盛記 生

内田樹の研究室

アイラブサイエンス

YOKOO'S VISION 横尾忠則の日記

お隣さんの国:韓国からの手紙

2【官公庁】

キキクル神戸

神戸市立図書館トップページ

図書館カレンダー

国立国会図書館ギャラリー展示

阪神・淡路大震災の概要 :内閣府

3【気になる本】

好書好日トップ

吉岡桂子さんの書評

岩波書店

新書マップ

4【メディア】

NHKプラス

デジタル朝日 スクラップブック

NHKスペシャル放送予定

デジタル朝日新聞トップ

WEDGE infinity

週間金曜日公式サイト

JPpress

wikipedia青空文庫

5【関西、旅行】

ハイパーダイヤ

パルシネマ・上映スケジュール

パルシネマのKAWARA版

OSシネマズミント神戸

横尾忠則現代美術館

兵庫県立美術館

兵庫の温泉・露天風呂

6【資源・エネルギー】

Tech-On!エネルギー

素材・エネルギー

7【中国】

大紀元トップ

8【韓国】

朝鮮日報

東亜日報/国際

9【フランス】

『Au sud de la frontiere, a l'ouest du soleil』

Le Monde.fr

グーグルニュース(フランス)

在日フランス大使館

10【世界】

ハイパー世界史用語集

11【エコ・環境】

海洋プラスチック問題について

神戸市の花粉飛散情報 2024

12【仕事・シルバー】

ひょうごボランタリープラザ

健康長寿ネット

13【リンク集】

all about

法情報リンク集

ariadnet

14【その他】

西暦・和暦変換表・簡易電卓

こうして日本は格差社会になった

国字の一覧

wikipedia 修辞技法

Freepage List

好きな樹

カツラ

低木(お奨め)

ケヤキ

ハルニレ

フウ

ユリノキ

ブナ(お奨め)

ダケカンバ

ウメ

サクラ

アジサイ(お奨め)

沙羅双樹

マロニエ

コブシ

馬酔木

菩提樹

ヤマボウシ(お奨め)

コニファーガーデン

カラマツ

イヌマキ

クスノキ

ハナミズキ

シラカバ

ヤブデマリ

街路樹ベストテン

ハリモミ

クロバナエンジュ(イタチハギ)

庭木の手入れについて

日本の樹木

『カラーリーフ』

『手入れがわかる雑木図鑑』

個人的歴史学

歴史関係リンク

個人的歴史学9

満州あれこれR14

網野善彦の世界R2

中沢新一の世界R1

台湾あれこれR11

明治期の日本大好きアーティストR2

縄文人の世界R13

東インド会社あれこれR3

「香辛料貿易」をめぐる戦い

お楽しみ箱

野草(お奨め)

フータロー日記 R1

遠くへ行きたい2

車が好きだったかも2

サウジアラビアあれこれR7

シルクロードあれこれR4

愛すべきイギリス人 1

気分はオーストラリアR6

宇宙への関心R6

砂漠への憧れ R4

キャット・ギャラリーあれこれR3

YOU TUBEで好きな歌を

腹立ち日記

なめきった お役人6

(ニッポンの宿題)シリーズR3

バンクシーあれこれR3

情報整理

総合インデックスR3

アマゾンvs楽天R3

朝日のインタビュー記事スクラップR16

NHKスペシャル・アーカイブ(改12)

新聞連載コラムのスクラップ

トップの壁紙

蔵書録(全項目)改5

14雑誌類R2

ドングリの独り言

合宿免許@倉吉

腑抜けの闘病記

日米中の宇宙開発対決R2

飛行機シリーズ3-R3

フランスあれこれ2

団塊世代R5

アヒル(レベル6)との闘い(最新版)

老人力あれこれR3

中華に対する辺境

『中国化する日本』11

日米中EV対決R6

対中最新情報

NHKスペシャル「中国文明の謎」

吉岡桂子記者の渾身記事36

中国関連のオピニオンR2

『イネが語る日本と中国』4

『世界史のなかの中国』3

『中国が世界を攪乱する』2

『中国古代史研究の最前線』4

嫌中本あれこれR8

アメリカ アメリカ

アメリカ アメリカ7

鬼門は自動運転車R5

『ヒルビリー・エレジー』3

個人的エネルギー政策

石炭ガス化複合発電(IGCC)って

シェールガスに期待できるか?4

バイオマスって有効?7

メタンハイドレートあれこれ

水素社会に向けて加速3

個人的エネルギー政策11

温暖化あれこれR1

映画あれこれ

映画あれこれ1

2本立て館で観た映画R20

お奨め映画1

見たいDVD-R2

リドリー・スコットの世界3

渡辺あやの世界

クリント・イーストウッド監督作品集R1

リドリー・スコット監督作品あれこれR1

第二次世界大戦の戦争映画集1

映画美術3-R2

映画の基本はシナリオ

台湾映画アンソロジー

テリー・ギリアム監督アンソロジーR1

スター・ウォーズあれこれR4

映画パンフレットR3

宮崎駿の世界R3

高畑勲の世界

是枝監督アンソロジーR4

宮崎駿アンソロジー

「戦争映画」を観てきた2

ドイツ映画あれこれ

飛行機映画あれこれ

砂漠の映画あれこれ3

移民を扱った映画R1

山田洋次の世界R3

黒澤明アンソロジーR2

ハードSF映画あれこれ(R2)

原作が先か、映画が先かR7

ニール・ブロンカンプ監督作品集

好きな映画監督のインデックスR1

矢口史靖の世界R1

戸田奈津子の世界

周防正行の世界R3

ブレードランナーあれこれR4

何をおいても音楽を

何をおいても音楽を3

好きな歌リンク1

好きな歌リンク2

テレサテン

うたの旅人

(もういちど流行歌)シリーズ

個人的言語学

日本語が亡びるとき

通訳、翻訳,についてR25

漢字文化圏あれこれR12

漢字の世界R4

言語学的SFあれこれR5

関西人の話法 R1

言語・方言のインデックスR5

方言あれこれR5

仏文書籍あれこれR3

原発関連

中国、韓国の原発事情3

福島原発関連13

卒原発についてR1

韓国あれこれ

韓国ほろ酔い旅行記

キムさんとのこと

歴史にみる日本と韓国・朝鮮

釜山ヨタヨタ旅行

韓国あれこれ15

韓国料理あれこれR3

韓国通の人たちR3

呉善花さんという人R1

朝鮮紀行あれこれ

日韓の住まいあれこれR1

森林あれこれ

森をゆく旅

ブナ大好きスペシャル

樹木のアート

森林あれこれ6

新素材CLTの報道より

『林業がつくる日本の森林』4

気になるアート

鼠つながり

『中国行きのスロウ・ボート』がつなぐ輪R7

藤田嗣治アンソロジーR5

草間彌生の世界

横尾忠則を観に行こう♪シリーズ

関川夏央アンソロジー

伊坂幸太郎の世界R6

和田誠アンソロジーR7

クールジャパンあれこれ3-R1

気になるアート6

スタジオジブリあれこれR2

川上未映子アンソロジーR3

暇になったら、絵を描くのだったR6

高橋源一郎アンソロジーR4

三浦しをんの世界R10

西加奈子の世界R4

村上龍アンソロジーR3

版画あれこれR5

村上春樹アンソロジーR14

先住民や移民にからむ文学R9

無頼派女性作家の系譜R3

絲山秋子ミニブームR11

シュルレアリスムあれこれR2

気になるイラストレーターR3

『ジャポニスム』あれこれR3

『アンドリュー・ワイエス水彩・素描展』

佐野洋子の世界R4

浅田次郎の世界R22

小川洋子ミニブームR12

池澤夏樹の世界R5

陳舜臣アンソロジーR13

シーナの写真付き旅行記R7

サン=テグジュペリの世界R6

多和田葉子アンソロジーR13

『中島京子の世界R10』

漫画・絵本関連

『ガロ』がつなぐ輪R4

現代マンガの索引

バンド・デシネあれこれ

いしいひさいちの世界R4

松本大洋の世界

もう赤瀬川原平さんはいないのかR5

鳥頭ワールドR3

杉浦日向子アンソロジーR4

佐々木マキの世界(その6)

SF風イラスト R1

絵本あれこれR9

漫画のインデックス

つげ義春ワールドR7

空間アートの世界

非定常空間あれこれR2

安藤忠雄の作品

安藤忠雄 建築を語る

空き家問題あれこれR8

主体的な住居とはR4

個人的民俗学

柳田國男あれこれ

異境、辺境を描く著作R6

藍布の源流

人類学あれこれR3

木地師について

「食の歴史と日本人」

探検本あれこれ(その15)

「紙」あれこれR2

『栽培植物と農耕の起源』6

『食の人類史』5

文学賞を狙って

作家デビューを目指す貴方へ3

最強のエッセイストR7

すっきり書ける文章のコツ80

売れる作家の全技術

文学賞あれこれR2

『職業としての小説家』6

文章修業のインデックスR10

読書術・書評のインデックスR8

13 小説家になるための本

『書いて稼ぐ技術』4

大仏次郎論壇賞の受賞作R1

『みみずくは黄昏に飛びたつ』7

小野正嗣のあれこれR2

装丁と挿絵

『不思議の国のアリス』がつなぐ輪R3

挿絵本あれこれR5

線描画の達人たちR4

小村雪岱の版画がええでぇ

本に携わる職人たち5

図書館予約とか

図書館あれこれR1

図書館活用あれこれR3

紙の本への拘りR6

予約分受取目録R32

科学的著作

137億年の物語

137億年の物語(続き)

福岡ハカセの世界R1

『動物たちの生きる知恵』2

鳥の本あれこれR13

『驚異のバクテリア』

次元へのこだわりR1

ブラックホールを見たいR4

ラララ・・・科学の子5

『古今東西エンジン図鑑』

ナショジオの鳥シリーズR3

個人的経済学

個人的経済学21

ピケティさんの世界R1

シェアリングエコノミー

テクノナショナリズムに目覚めた12-R4

カテゴリ: メディア

<ブレードランナーあれこれR5>

『ブレードランナーあれこれ』というテーマで書いてというか、集めてきたが・・・

どうも構成が拙くて読みにくいので、全体的に構成を見直ししたのです。

だけど、三浦しをんさんの『妄想炸裂』と同じで、ブレードランナー・おたくの妄想となっただけなのかも(^^;)

*********************************************************

<ブレードランナーあれこれR4>

「ブレードランナー」を越えるSF映画がなかなか現れないが・・・・

それだけ、この映画が素晴らしいことの証しなんでしょうね♪

『SF映画の世界』というムック本を借りたこの際、「ブレードランナー」に限定してあれこれ集めてみました。

・映画美術といえばシド・ミード

・『ブレードランナー2049』

・『妄想炸裂』3

・『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点

・SF映画の世界

・ブレードランナーの未来世紀

R5:全体的に構成を見直した。

<映画美術といえばシド・ミード(再掲)>

映画美術といえば、ブレード・ランナーの美術シド・ミードなんですね、大使の場合。

表紙に「シド・ミード大特集」と大書した「映像+ 2」という本を大学図書館で見つけたのです。

「これや、これや、この本や」

・・・・ということで、エッセンスを紹介します。

【映像+ 2】

グラフィック社、2007年刊

<大使寸評>

拘りのシリーズ本であるが、今回は特集「美術・セットデザインの現場」となっていて・・・

「ブレードランナー」や種田陽平「ザ・マジックアワー」がとりあげられています。

Amazon 映像+ 2

「シド・ミード、BLADE RUNNERを語る」の冒頭コメントです。

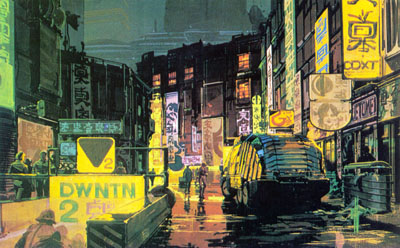

監督のリドリー・スコットは、画集「SENTINEL」を見て、私のことを知ったそうだ。「ブレードランナー」に出てくる2020年の車をデザインして欲しい、と連絡をもらったんだ。私はいつもたくさんのスケッチを描いて、何度も打ち合わせを重ねるんだが、この映画はスムーズだった。ほとんどのデザインが数枚のスケッチで決まってしまったよ。デッガードが乗るスピナーも、最初にシンプルなスケッチを描き、あとはパーツを加えるくらいで、仕上げたイラストがそのまま映画の中に生かされているんだ。リドリーが求めているイメージが、私の中にそのままあったんだと思う。

シド・ミードの未来が BLADE RUNNER ( filming location video ) のセットに見られるが・・・・ええで♪

リドリー・スコットやシド・ミード、美術スタッフたちが映画シーンの実例をもとに映画美術の何たるかを語っているわけで・・・映画作りの講義のようでおます。

<ブレードランナー 2049>

『ブレードランナー 2049』が27日から公開されているが…これは個人的には必見でおます♪

【ブレードランナー 2049】

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、2017年米制作、

<movie.walker作品情報>より

フィリップ・K・ディックの小説を元に、レプリカントと呼ばれる人造人間と彼らによる犯罪を追う捜査官の戦いを描いた傑作SFアクションの続編。前作から30年後となる2049年の世界を舞台にした物語がつづられる。ライアン・ゴズリングが主演を務め、前作で主人公を演じたハリソン・フォードも引き続き出演する。

<観る前の大使寸評>

ブレードランナーへの入れ込みであるが…

観る前に映画鑑賞フォームを作ってしまうところではないでしょうか(笑)

しかし、ハリソン・フォードも年取ったなあ。

movie.walker ブレードランナー 2049

ブレードランナー 2049 公式サイト

なんだ、監督はリドリー・スコットではないのか、ちょっとガッカリするが…

この際、リドリー・スコット監督の初代『ブレードランナー』を付けておきます。

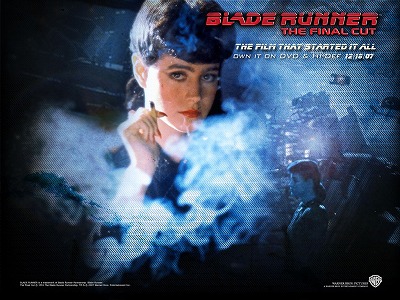

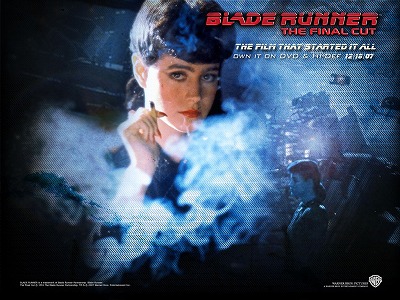

【ブレードランナー】

リドリー・スコット監督、1982年米制作、

<movie.walker作品情報>より

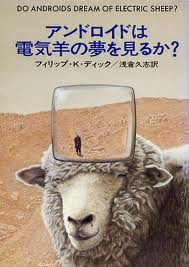

近未来のLAを舞台にして、人造人間と人間との戦いをフィルム・ノワール調で描くSF映画。ジェリー・ペレンチノ、バッド・ヨーキン提供。アメリカでは、ラッド・カンパニーがサー・ラン・ラン・ショウの協力を得て、WBを通じて配給。マイケル・ディーリーが製作し、「エイリアン」のドリー・スコットが監督、フィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」(早川書房)に基づき、ハンプトン・ファンチャーとデイヴィッド・ピープルズが脚色した。

<大使寸評>

メビウスの漫画は見たが、フィリップ・K・ディックの原著を読まずに、この映画を作ったドリー・スコットが監督がええでぇ♪

movie.walker ブレードランナー

<『妄想炸裂』3>

図書館で三浦しをん著『妄想炸裂』という本を手にしたのです。

就活作家になるまえの新鋭作家と呼ばれている頃の本である。

さて、無頼作家の片鱗は見えるかな?

三浦さんが『ブレードランナー』を語っています・・・・さて、どんなかな。

よし、もう分かった。

放っておくといつまでも、三浦さんのお話が続きそうなので、とりあえずきりあげます。

【妄想炸裂】

三浦しをん著、新書館、2001年刊

<「BOOK」データベース>より

てらいなく「オタク」であることを語りながら、「オタク」のイメージを打破する溢れるユーモアと才気。毒があっても、なぜか新鮮なさわやかさ!本とマンガを何より愛し、そして三味線と盆栽(サイボン!?)をシュミとする、新鋭作家の爆笑エッセイ。

<読む前の大使寸評>

就活作家になるまえの新鋭作家と呼ばれている頃の本である。

さて、無頼作家の片鱗は見えるかな?

rakuten 妄想炸裂

<『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点>

『メッセージ』という言語学的SF映画が5月19日公開とのことで・・・これは期待できるかも♪

言語学とSF映画という大使のツボが二つかぶると・・・期待はいや増すのでおます♪

このドゥニ・ヴィルヌーヴ監督は、『ブレードランナー 2049』も手がけるそうで、すごいやんけ。

『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点 より

第89回アカデミー賞で8部門のノミネートを果たしたSF映画『メッセージ』(5月19日公開)のトークショーが4月13日にTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催され、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督とタレントの関根麻里が登壇。『ブレードランナー』の続編『ブレードランナー 2049』(10月27日公開)も手がけるヴィルヌーヴ監督が、『メッセージ』と『ブレードランナー 2049』の共通点を明かした。

本作は、巨大な宇宙船の襲来と地球外生命体とのコンタクトというSFの王道的な設定と、ヒロインの人生の物語とを繊細に絡ませたSFドラマ。200人の映画監督の卵たちが集ったこの日。『ブレードランナー 2049』に続き、『デューン 砂の惑星』の続編の監督にも抜擢されたヴィルヌーヴ監督が登場し、学生たちの質問に答えた。

話題の監督とあって、学生たちからもたくさんの手があがった。映画監督を目指す学生から「準備をする時に追い詰められることがある。大きな作品を撮る時にそうなることは?」と聞かれると、ヴィルヌーヴ監督は「僕は撮影をしている時にパニックに襲われることがある。不安と戦いながら現場にいることが多い」と正直な思いを吐露。

次々と大作を手がける監督でも壁にぶち当たる時があるとのことで、大きくうなずく学生も。ヴィルヌーヴ監督は「すぐに答えが見つからない状態も、それをうまく自分の味方にしてしまうことを学んだ。すると、それがすごくパワフルなものに変わる。その時間を居心地のいいものに変えてしまえば、そこから素晴らしいものが生まれてくる」。さらに「僕は準備がすごく好きなんだ。作品のことを夢想できるからね。準備を好きになるといいよ」と真摯にアドバイスを送っていた。

『ブレードランナー 2049』は、現在「編集がそろそろ終わる段階。SFXも膨大だけれど、その作業も終わりそう。今、音を付けています」とのこと。それ以上「何もお話できない」と苦笑いを見せながらも、「僕にとってこれまでで一番の野心作で、一番難しい作品になった。早くお届けしたい」と胸を張ったヴィルヌーヴ監督。

「『メッセージ』も『ブレードランナー 2049』に共通するのは、ほとんどグリーンバッグを使っていないこと。なるべくカメラの前で物理的にセットを組み、役者にも実際の環境に触れてもらいながら、演技をしてもらった。超大作をそのように撮れたことは、夢が叶ったような思い」としみじみと語っていた。【取材・文/成田おり枝】

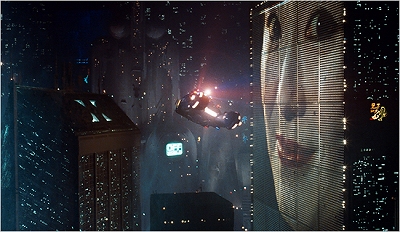

<『SF映画の世界』>

図書館で『SF映画の世界』という大型のムック本を手にしたのです。

「2001年宇宙の旅」「ブレードランナー」「スター・ウォーズ」に関して、多くのページを割いているのがええでぇ♪

そのなかで、大使一押しのSF映画といえば、「ブレードランナー」になるわけです。

【SF映画の世界】

大型ムック、近代映画社、1991年刊

<「BOOK」データベース>より

「メトロポリス」を生んだSF映画発祥の地ドイツの伝統ある映画出版社と提携、特別編集で作りあげた決定版がこの“SF映画の世界”です。「2001年宇宙の旅」から「スター・ウォーズ」3部作、「E・T」まで、SF映画の名作・話題作を一堂に集め、さらに宇宙船やロボット、アンドロイド、スーパーヒーロー、怪獣まで各ジャンルごとの分析やキャラクター紹介も織り込んだ、これ一冊でSF映画のすべてが分かるファン必読の保存版です。

<読む前の大使寸評>

「2001年宇宙の旅」「ブレードランナー」「スター・ウォーズ」に関して、多くのページを割いているのがええでぇ♪

amazon SF映画の世界

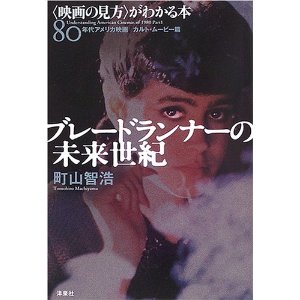

<『ブレードランナーの未来世紀』>

映画もさることながら町山智浩著『ブレードランナーの未来世紀』という本が良くて・・・・一粒で二度おいしい思いがするのです。

この本で、大使がほれ込むエッセンスの個所を紹介します。

<ポストモダンの荒野の決闘者>p223

「レイヤリングをした」と、監督のリドリー・スコットは言っている。つまり、レイヤー(層)を重ねるように、思いつく限りのアイデアを画面に詰め込んだのだと。詰め込みすぎたせいで説明不足や矛盾も多く、しかも当初ついていたナレーションを監督が最終的に削除してしまった。それでも、剥がしても剥がしても尽きぬ謎が今もなおファンをとらえて離さない。その意味で『ブレードランナー』は『2001年宇宙の旅』(68年)に似ている。

『ブレードランナー』は間違いなく1980年代で最も重要な映画だ。映画としてだけでなく、アート、音楽、建築など、あらゆる方面で論じられ、引用され、影響を与えた。とくに80年代を席巻した「ポストモダン」の象徴とされた。

カナダの社会学教授デヴィット・ライアンが学生のためのポストモダン入門として書いた『ポストモダニティ』は、冒頭でまず「ポストモダン映画の最高傑作である『ブレードランナー』から話を始めよう」と宣言し、この映画からポストモダンの諸問題を抽出している。「ポストモダン」は当時の流行語として消費されてしまったが、ここでは『ブレードランナー』という映画が80年代を震撼させた理由をしるため、当時のポストモダニストの批評を復習しながら、この映画の厚いレイヤーを剥いでいく。

<未来のフィリップ・マーロウ>p225~230

1975年、売れない映画俳優のハンプトン・ファンチャーは友人のブライアン・ケリーと共同で出資して『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の映画化権を手に入れた。そして自らシナリオにまとめた。

ファンチャーの脚色で『電気羊』にあった二つの大きな要素が縮小された。

一つは「電気羊」。これは、核戦争でほとんどの動物が死滅した世界で飼われるロボット羊を意味している。本物の動物は大金持ちしか買うことができない、庶民の夢だ。この時代の人は、本物の動物を飼う行為ではじめて「」として認められる。主人公デッカードは妻との夫婦仲が冷え切っており、アンドロイドを五人殺して賞金を稼げれば、動物を買って夫婦の心も癒されるだろうと思っている。人間たちは本物の羊を飼うことを夢見ている。アンドロイドは電気羊の夢を見るのだろうか?というデッカードの疑問が書名の由来である。しかし、動物はファンチャーのシナリオでは小さな役割になった。

もう一つ、ファンチャーが縮小したのは「妻」だ。『電気羊』は『オデッセイ』ないし、『ユリシーズ』に似た構成で、家を出たデッカードがサンフランシスコの街で地獄巡りをした後、家に帰るまでの物語だ。途中、セイレーンのような三人の女性アンドロイドに心を動かされるが、ついに敵を倒して帰ってきたデッカードを、冷たかった妻は優しく迎え、ほんのり温かいハッピーエンッドとして幕を閉じる。しかし、ファンチャーはデッカードを女房に逃げられた男と設定し、妻をドラマから切り捨てた。

その代わりにファンチャーが強調したのは、ハードボイルド探偵ものの要素だ。

『電気羊』はいちおう刑事が犯罪者を追う話だが、デッカードはフィリップ・K・ディックの他の小説の主人公と同じく泣き言ばかり言っているしょぼくれた小役人だ。しかしファンチャーは、彼をレイモンド・チャンドラーが描く私立探偵フィリップ・マーロウのようなヒーローとした。舞台をサンフランシスコから、マーロウが活躍したロサンジェルスに移し、マーロウと同じソフト帽とトレンチコートを着せたのだ。ファンチャーのイメージは『さらば愛しき女よ』(75年)でマーロウを演じたロバート・ミッチャムだったという。そしてマーロウ調の自虐的な独白でストーリーを進めることにした。これはハリウッドのフィルム・ノワールの手法だ。

<ロング・トゥモロー>p229~230

リドリー・スコットとハンプトン・ファンチャーは80年4月、ハリウッドに合宿して脚本の練り直しに入った。

「映像においてスタイルはテーマそのものになる」

それが、CM出身のスコットのポリシーだ。彼は、まずファンチャーに尋ねた。

「窓の外はどうなっている?」

『ブレードランナー』の舞台はどんな世界か、と訊いたのだ。ファンチャーが答えられないと、スコットは言った。

「ヘヴィ・メタルだ」

それは、フランスのコミック雑誌『メタル・ユルラン』の英語版の名で、スコットがとくに意識したのはメビウスが描いた『ロング・トゥモロー』という短編だった。メビウスはスコットの『エイリアン』に宇宙服のデザインで参加している。

『ロング・トゥモロー』はまさに「未来のフィリップ・マーロウ」だ。舞台は未来。主人公のピートは私立探偵。彼は美女の依頼で荷物の回収に行かされ、命を狙われる。ピートはその美女と恋に落ちてベッドをともにするが、彼女の正体はアメーバのように不定形の怪物だった。それは地球大統領暗殺のために異星から送り込まれたスパイだったのだ。タフな探偵の一人称の語り、依頼人の美女の誘惑、そして裏切り。『ロング・トゥモロー』はハードボイルド探偵小説のパターンを未来世界で展開する。

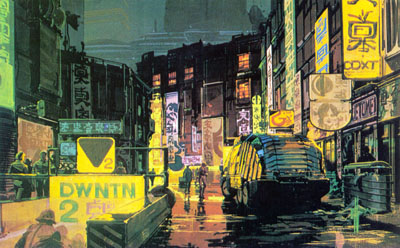

メビウスは『ロング・トゥモロー』の未来都市を空にそびえる摩天楼ではなく地下に向かって何百層も続く地獄のように描写した。さらに、すべての風景にゴミやガラクタをゴチャゴチャと描きこんだ。それはそれまでのSF映画で描かれるピカピカに清潔な未来都市とは正反対だった(ただし、ゴミと手垢で薄汚れた宇宙船なら72年にソ連のタルコフスキーが『惑星ソラリス』で見せている)。

『ロング・トゥモロー』のストーリーを書いたのはダン・オバノン。スコットの『エイリアン』の最初のシナリオを書いた男だ。彼はフィリップ・K・ディックの大ファンで、『トータル・リコール』と『スクリーマーズ』でディックの原作を二回も脚色している。

この『ロング・トゥモロー』こそが、スコットにとっての『ブレードランナー』の「原作」である。何しろ彼は『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読んでいないからだ!

<フィルム・ノワール>p230~231

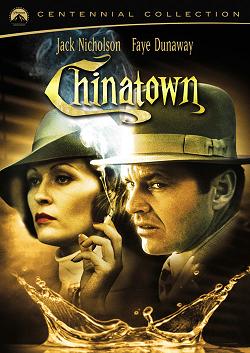

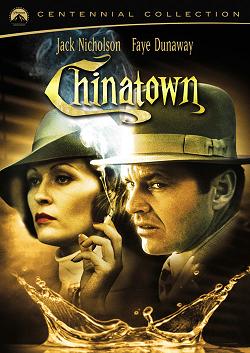

チャイナタウン

チャイナタウン

原作は読んでいないが、スコットはファンチャーの脚本の「未来のフィリップ・マーロウ」というアイデアに興奮した。彼はロマン・ポランスキー監督の「チャイナタウン」(74年)のようなフィルム・ノワールを撮りたいと思っていたからだ。

フィルム・ノワールとは、おもに1930年代のハードボイルド小説を原作として、40年代にハリウッドで作られた白黒の犯罪映画を指す。最大の特徴は闇だ。夜の闇に、雨に濡れた舗道、ネオンサイン、吹き上がる蒸気、タバコの煙、ブラインドや換気扇越しの光が白く切り抜かれる。フィルム・ノワールはたいてい主人公の憂鬱な独白で始まる。彼は謎めいた美女に誘われ、愛も情けも踏みにじられる暗黒の世界へと入っていく。フィルム・ノワールは、明るく勧善懲悪のハッピーエンドを描き続けたハリウッド映画史上の異端児だ。その厭世主義の原因は二度の世界大戦で残酷な現実を体験したせいだと言われている。「フィルム・ノワール」という呼び名は、それらの映画がフランスで上映されたときにつけられたもので、「フィルム・ノワール」という言葉がアメリカに逆輸入された50年代には、ハリウッドはすでにそういった暗くネガティブな映画を作るのをやめて、明るく健全で保守的なハッピーエンドの映画が主流になっていた。

しかし、60年代終わりから、ヴェトナム戦争を背景に、ハリウッドでは再びアンハッピーエンドの映画が作られた。いわゆるアメリカン・ニューシネマである。ハリウッド映画が描かなかったアメリカのダークサイドを描こうとしたニューシネマは、ハリウッドが闇を描いていた40年代のフィルム・ノワールを再生した。それがスコットの愛する『チャイナタウン』であり、ファンチャーが愛する『さらば愛しき女よ』なのだ。

「『ブレードランナー』の設定は(製作時から)40年後の未来だが、映画のムードは40年前の1940年代に作られたフィルム・ノワールを模した」とスコットは言っている。当初、デッガードはフィリップ・マーロウ風にトレンチコートにソフト帽を被る予定だったが、ハリソン・フォードが「レイダース/失われたアーク」(81年)で先にソフト帽を使ったのでコートだけになった。

<アンドロイドからレプリカントへ>p231~232

リドリー・スコットはディックの原作にある「バウンティハンター」という職業名は平凡すぎるとファンチャーに言った。ファンチャーは自宅の本棚から『映画:ブレードランナー』という本を見つけた。著者はウィリアム・バロウズ。ファンチャーはバロウズのファンで『電気羊』の前に『裸のランチ』の映画化権を買おうとしていたのだ。バロウズもディックも麻薬常習者で、現実と妄想の区別が曖昧な文体が共通している。

Bladeは手術用メス、Runnerは「密売人」というスラングで、Blade Runnerとは医療用品の密売業者のこと(銃の場合はGun Runnerとなる)。そもそも、自身も医者だった作家アラン・E・ナースが74年に医療用品の密売人を主人公にした小説『ブレードランナー』を書いた。それを79年にバロウズが勝手にアクション風に書き直したのが『映画:ブレードランナー』だ。両者とも内容的には映画『ブレードランナー』とは関係ない。

スコットから次々に飛び出す要求に応えようとしたファンチャーだが、ついに二人は衝突してしまう。スコットは勝手に脚本家デヴィット・ピープルズを雇ってシナリオをリライトさせた。

スコットがまずピープルズに要求したのは、やはり呼び名の変更だった。「アンドロイド」という言葉は機械っぽい。生物学的に作られた人造人間には別の名前が必要だというのだ。そこでピープルズは生化学を学ぶ娘から教えてもらったクローン技術用語の「細胞複製(レプリケイション)」から、「レプリカント」という造語を作った。

<虚空の眼>p233~235

タイレル社

タイレル社

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<レトロフィット>p235~236

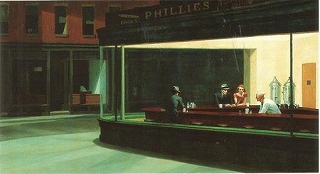

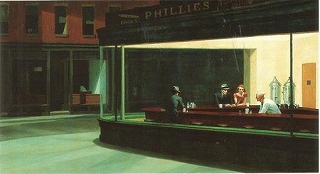

ナイト・ホークス

ナイト・ホークス

原作者ディックは完成した映画を観ずに他界したが、死の直前にダグラス・トランブルによる未来都市の映像を見せられ、原型をとどめないほど変えられた脚本を読んで立腹していたことも忘れて、すっかり機嫌をよくしたという。

フィリップ・ノワールの主役は都市の風景だ。夜のビル街やネオンサイン、自動車のヘッドライトなしには成立しない。リドリー・スコットも『ブレードランナー』にとって都市こそが最も重要だと考えていた。

スコットは都市のデザインのため、前述の『ヘヴィ・メタル』などのコミックや画集を山ほどかき集め、使えそうなイメージを片っ端から抜き出していった。たとえばエドワード・ホッパーの絵『ナイト・ホークス』。深夜営業のコーヒー・ショップに佇む男女を描いた絵で、大都会の孤独が伝わってくる。

その資料のなかにフォード車のデザインなどをしてきた工業デザイナー、シド・ミードの画集『センチネル』があった。スコットはミードを雇って、タイレル本社ビルや、未来のぱとかー「スピナー」、主人公の持つ拳銃など、2019年のロサンジェルスをデザインさせた。

スコットがシド・ミードに与えたコンセプトは「レトロフィット(古い機械に新しい部品を組み込んで動くようにすること)」だった。1920年代のアールデコ調のビルに、未来的な巨大テレビモニターを組み込もう。完璧に最新式の建物ばかりの街など、核戦争か何かで前時代の建物が完全に一掃されない限りありえないからだ。たとえば、現在のニューヨークの建物の半分以上は百年近く前に建てられたものではないか。

「『ブレードランナー』はわずか40年後の世界だから地に足がついた未来像が欲しかった」とスコットは言う。

だが、リアルさ以上にスコットが欲しかったのは、40年前の1940年代に撮られたフィルム・ノワールの背景だった。撮影はハリウッドの北にあるワーナー・ブラザーズのスタジオにあるニューヨーク市街のセットで行われた。実際に40年代の映画で使われたセットである。そこに換気ダクトや得体のしれないパイプやネオンを取り付けて、2019年のロサンジェルスが作られた。

<行き止まりの未来>p240~242

フレデリック・ジェイムソンは、同じ82年に、こんな題名のエッセイを発表している。 「進歩vsユートピア/我々は未来を想像できるのか?」

ジェイムソンの答えは「できない」だ。

1970年代まで、SF小説の挿絵やSF映画、それに科学雑誌では、数々の未来世界の予想図が描かれてきたが、平均するとだいたいこんなところだ。―天に向かってそびえる滑らかな超高層ビル群。それはモダニズム建築を推し進めたウルトラ・モダンだ。

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<チャイナタウンに呑み込まれた都市>p246~248

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<雨の中の涙>p277~278

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<新しき夢を>p283~284

『ブレードランナー』以降、映画に登場する未来はみんな『ブレードランナー』になってしまった。『未来世紀ブラジル』『ロボコップ』『ターミネーター』『AKIRA/アキラ』『攻殻機動隊』・・・・。その間にサイバーパンクというSF小説のジャンルが生まれ、消えていった。ポストモダンという言葉も流行遅れになった。それでも『ブレードランナー』のロサンジェルスに代わる未来都市のイメージは生まれていない。

「これから先にあるのは過去のスタイルの組み合わせだけで、まったく新しいものはもう生まれない」。ポストモダニストの学者たちはそう予言した。

未来都市だけでなく、すべてのハリウッド映画がポストモダン建築のように過去の映画の寄せ集めになっても、いちおう「オリジナル」の映画も、ほとんどは過去の映画のアイデアのパクリや引用、オマージュ、インスパイア、リスペクト・・・。技術の発達でビジュアルだけはずっと派手で豪華で、まさにハイパーリアルになったが、今までまったく見たこともないイメージはない。

それは映画に限ったことではなく、音楽、美術、文学、どれもコラージュ、パスティーシュ、サンプリング、シミュレーションばかり。本当に「革新的」で「革命的」なものは生まれなくなった。あまりにも多くのものがすでに作られてしまった。何をやっても誰かのレプリカになってしまう。メディアからの情報が朝から晩まで頭の中に入り続け、記憶のほとんどはメディアからインプットされたデータで、自分だけの生身の体験はどんどん小さくなる。表現すべき自己などないのに「本当の自分」などと言い続ける私たちはみんな、レイチェルと同じ、自分が人間だと夢見ているだけのレプリカントなのだ。

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の冒頭には、アイルランドのロマン派詩人W・B・イエイツの『幸福な羊飼いの歌』が掲げられている。イエイツはその詩で、夢が失われていく時代に夢を求めることの大切さを歌った。

「新しき夢を、新しき夢を」

この先、新しい夢を見られるのはいつだろうか?

リドリー・スコットもフィリップ・マーロウに執心のようであるが・・・

大使もぞっこんであり、その思いを 村上春樹のロング・グッドバイ に書いております。

【ブレードランナーの未来世紀】

町山智浩著、洋泉社、2006年刊

<内容(「MARC」データベース)より>

保守的で能天気な80年代ハリウッド映画の陰で、スタジオから締め出された映画作家たちは、異様な悪夢の世界を描いた映画を作っていた。その理由を、入手可能な資料と監督自身の言葉を手がかりに解きほぐす。

<大使寸評>

著者の町山智浩さんの映画の見方や、薀蓄がいいですね。特にハリウッド映画の能天気さを意識しているところが大使好みです。

Amazon ブレードランナーの未来世紀

『ブレードランナーあれこれ』というテーマで書いてというか、集めてきたが・・・

どうも構成が拙くて読みにくいので、全体的に構成を見直ししたのです。

だけど、三浦しをんさんの『妄想炸裂』と同じで、ブレードランナー・おたくの妄想となっただけなのかも(^^;)

*********************************************************

<ブレードランナーあれこれR4>

「ブレードランナー」を越えるSF映画がなかなか現れないが・・・・

それだけ、この映画が素晴らしいことの証しなんでしょうね♪

『SF映画の世界』というムック本を借りたこの際、「ブレードランナー」に限定してあれこれ集めてみました。

・映画美術といえばシド・ミード

・『ブレードランナー2049』

・『妄想炸裂』3

・『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点

・SF映画の世界

・ブレードランナーの未来世紀

R5:全体的に構成を見直した。

<映画美術といえばシド・ミード(再掲)>

映画美術といえば、ブレード・ランナーの美術シド・ミードなんですね、大使の場合。

表紙に「シド・ミード大特集」と大書した「映像+ 2」という本を大学図書館で見つけたのです。

「これや、これや、この本や」

・・・・ということで、エッセンスを紹介します。

【映像+ 2】

グラフィック社、2007年刊

<大使寸評>

拘りのシリーズ本であるが、今回は特集「美術・セットデザインの現場」となっていて・・・

「ブレードランナー」や種田陽平「ザ・マジックアワー」がとりあげられています。

Amazon 映像+ 2

「シド・ミード、BLADE RUNNERを語る」の冒頭コメントです。

監督のリドリー・スコットは、画集「SENTINEL」を見て、私のことを知ったそうだ。「ブレードランナー」に出てくる2020年の車をデザインして欲しい、と連絡をもらったんだ。私はいつもたくさんのスケッチを描いて、何度も打ち合わせを重ねるんだが、この映画はスムーズだった。ほとんどのデザインが数枚のスケッチで決まってしまったよ。デッガードが乗るスピナーも、最初にシンプルなスケッチを描き、あとはパーツを加えるくらいで、仕上げたイラストがそのまま映画の中に生かされているんだ。リドリーが求めているイメージが、私の中にそのままあったんだと思う。

シド・ミードの未来が BLADE RUNNER ( filming location video ) のセットに見られるが・・・・ええで♪

リドリー・スコットやシド・ミード、美術スタッフたちが映画シーンの実例をもとに映画美術の何たるかを語っているわけで・・・映画作りの講義のようでおます。

<ブレードランナー 2049>

『ブレードランナー 2049』が27日から公開されているが…これは個人的には必見でおます♪

【ブレードランナー 2049】

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、2017年米制作、

<movie.walker作品情報>より

フィリップ・K・ディックの小説を元に、レプリカントと呼ばれる人造人間と彼らによる犯罪を追う捜査官の戦いを描いた傑作SFアクションの続編。前作から30年後となる2049年の世界を舞台にした物語がつづられる。ライアン・ゴズリングが主演を務め、前作で主人公を演じたハリソン・フォードも引き続き出演する。

<観る前の大使寸評>

ブレードランナーへの入れ込みであるが…

観る前に映画鑑賞フォームを作ってしまうところではないでしょうか(笑)

しかし、ハリソン・フォードも年取ったなあ。

movie.walker ブレードランナー 2049

ブレードランナー 2049 公式サイト

なんだ、監督はリドリー・スコットではないのか、ちょっとガッカリするが…

この際、リドリー・スコット監督の初代『ブレードランナー』を付けておきます。

【ブレードランナー】

リドリー・スコット監督、1982年米制作、

<movie.walker作品情報>より

近未来のLAを舞台にして、人造人間と人間との戦いをフィルム・ノワール調で描くSF映画。ジェリー・ペレンチノ、バッド・ヨーキン提供。アメリカでは、ラッド・カンパニーがサー・ラン・ラン・ショウの協力を得て、WBを通じて配給。マイケル・ディーリーが製作し、「エイリアン」のドリー・スコットが監督、フィリップ・K・ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」(早川書房)に基づき、ハンプトン・ファンチャーとデイヴィッド・ピープルズが脚色した。

<大使寸評>

メビウスの漫画は見たが、フィリップ・K・ディックの原著を読まずに、この映画を作ったドリー・スコットが監督がええでぇ♪

movie.walker ブレードランナー

<『妄想炸裂』3>

図書館で三浦しをん著『妄想炸裂』という本を手にしたのです。

就活作家になるまえの新鋭作家と呼ばれている頃の本である。

さて、無頼作家の片鱗は見えるかな?

三浦さんが『ブレードランナー』を語っています・・・・さて、どんなかな。

p109~112

<氷点下の青空>

雨が降っている。『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督)の話をしよう。マイ・ダーリン、ルトガー・ハウアーと出会った、私にとっては忘れられない映画だ。

あ、ルトガーってのは今つきあってる彼氏よ、なわけはなくて、『ブレードランナー』にレプリカント役で出演している俳優です。彼のことを語り出すとどれだけ紙幅があっても足りないのだけど、プラチナブロンドで目は凍えた青空の色(さすがに自分が恥ずかしい)、M字ハゲでとっても格好良いのよ、うふ。ムキムキの筋肉を誇示しつつスパッツ一丁でハリソン・フォードを追いかけ回す、お茶目なあんちくしょうさ。

B級映画の帝王、「キ〇ガイ・キワモノ・少年好き」と三拍子揃った優れ者。彼のどの出演作を観るにつけても、自分自身の心の広さと「ルトガーへの愛」を試される。まるで宗教的試練みたいに崇高な映画体験。

そのうえ『ブレードランナー』から20年(!)が経とうとしているのですもの。ルトガーも寄る年波には勝てず、「体重増加・頭髪後退・歯抜け」という三重苦に。さらに激しく愛を試される私。でもちっともへこたれないの。ルトガーへの想いは深く静かに持続するのでした。これが愛し合って一緒になった夫婦ってものなのかしら。年とか外見の変化とか、私にとっては些細なことだ。ただルトガーがスクリーン上で細々と活躍している。それだけでいい。愛の力は偉大だ。

私は決してミーハーなわけではない。ほろ酔いかげんの大江健三郎を目撃したときも、電車を待つ小沢征爾を発見したときも、「あ」と思うにとどめた。しかし、「ルトガーに町で会ったら?」と思うと、とたんに平静ではいられなくなる。一度など健康診断で血圧を測っているときに、「渋谷の町でルトガーを発見したらどうするか」を考えてしまい、保健婦さんに、「あらあら、緊張しなくていいのよ」となだめられた。すいません、緊張したんじゃなく興奮してしまったんです。

さて、観ていない人のために、『ブレードランナー』のあらすじを簡単に説明してみよう。酸性雨ばっかり降ってる未来の町が舞台。屋台でうどんを食べてたデッカード(ハリソン・フォード)は、人間そっくりの外見を持つ、脱走した高性能レプリカント(人造人間)を捕まえて殺せと指令を受ける。かくして、デッカードとレプリカントたちとの死闘が始まるのであった・・・・。あらすじ終わり。度肝を抜くストーリー展開はナシ。

それにしても『ブレードランナー』は変な映画で、ハリソン・フォードは主人公のくせに、結局女のレプリカントしか殺せない。ヒーローが女しか殺さない映画。なんとも締まりがない。しかも、男のレプリカントにガンガン痛めつけられて殺されかけてるところを、ヒロインのレイチェル(ショーン・ヤング)に助けられるというふがいなさ。そんな情けない男のくせにレイチェルの前では偉そうなんだよ、おまえは。「キスしてって言え」だとう? 何様なんだっつうの。でも格好いいシーンだから許す。えへ。

(中略)

『ブレードランナー』のラストの青空。その小さな心もとない雲の切れ間は一瞬後には閉ざされて、町にはまた酸性雨が降り注ぐだろう。のび太たちが土管のある空き地で昨日と同じように遊ぶとき、そこには常に青ざめたロボットがいる。硬直した日常と、崩壊への種を内包した日常。二つは実は同じものなのだ。それでも私は、その無力感と恐怖を希望と救済でコーティングした物語が好きだ。ルトガー・ハウアーがビルの谷間から力強くハリソン・フォードを引っ張り上げたように。とても細い光が、雨に濡れた空き地の土管に射している。

<氷点下の青空>

雨が降っている。『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督)の話をしよう。マイ・ダーリン、ルトガー・ハウアーと出会った、私にとっては忘れられない映画だ。

あ、ルトガーってのは今つきあってる彼氏よ、なわけはなくて、『ブレードランナー』にレプリカント役で出演している俳優です。彼のことを語り出すとどれだけ紙幅があっても足りないのだけど、プラチナブロンドで目は凍えた青空の色(さすがに自分が恥ずかしい)、M字ハゲでとっても格好良いのよ、うふ。ムキムキの筋肉を誇示しつつスパッツ一丁でハリソン・フォードを追いかけ回す、お茶目なあんちくしょうさ。

B級映画の帝王、「キ〇ガイ・キワモノ・少年好き」と三拍子揃った優れ者。彼のどの出演作を観るにつけても、自分自身の心の広さと「ルトガーへの愛」を試される。まるで宗教的試練みたいに崇高な映画体験。

そのうえ『ブレードランナー』から20年(!)が経とうとしているのですもの。ルトガーも寄る年波には勝てず、「体重増加・頭髪後退・歯抜け」という三重苦に。さらに激しく愛を試される私。でもちっともへこたれないの。ルトガーへの想いは深く静かに持続するのでした。これが愛し合って一緒になった夫婦ってものなのかしら。年とか外見の変化とか、私にとっては些細なことだ。ただルトガーがスクリーン上で細々と活躍している。それだけでいい。愛の力は偉大だ。

私は決してミーハーなわけではない。ほろ酔いかげんの大江健三郎を目撃したときも、電車を待つ小沢征爾を発見したときも、「あ」と思うにとどめた。しかし、「ルトガーに町で会ったら?」と思うと、とたんに平静ではいられなくなる。一度など健康診断で血圧を測っているときに、「渋谷の町でルトガーを発見したらどうするか」を考えてしまい、保健婦さんに、「あらあら、緊張しなくていいのよ」となだめられた。すいません、緊張したんじゃなく興奮してしまったんです。

さて、観ていない人のために、『ブレードランナー』のあらすじを簡単に説明してみよう。酸性雨ばっかり降ってる未来の町が舞台。屋台でうどんを食べてたデッカード(ハリソン・フォード)は、人間そっくりの外見を持つ、脱走した高性能レプリカント(人造人間)を捕まえて殺せと指令を受ける。かくして、デッカードとレプリカントたちとの死闘が始まるのであった・・・・。あらすじ終わり。度肝を抜くストーリー展開はナシ。

それにしても『ブレードランナー』は変な映画で、ハリソン・フォードは主人公のくせに、結局女のレプリカントしか殺せない。ヒーローが女しか殺さない映画。なんとも締まりがない。しかも、男のレプリカントにガンガン痛めつけられて殺されかけてるところを、ヒロインのレイチェル(ショーン・ヤング)に助けられるというふがいなさ。そんな情けない男のくせにレイチェルの前では偉そうなんだよ、おまえは。「キスしてって言え」だとう? 何様なんだっつうの。でも格好いいシーンだから許す。えへ。

(中略)

『ブレードランナー』のラストの青空。その小さな心もとない雲の切れ間は一瞬後には閉ざされて、町にはまた酸性雨が降り注ぐだろう。のび太たちが土管のある空き地で昨日と同じように遊ぶとき、そこには常に青ざめたロボットがいる。硬直した日常と、崩壊への種を内包した日常。二つは実は同じものなのだ。それでも私は、その無力感と恐怖を希望と救済でコーティングした物語が好きだ。ルトガー・ハウアーがビルの谷間から力強くハリソン・フォードを引っ張り上げたように。とても細い光が、雨に濡れた空き地の土管に射している。

よし、もう分かった。

放っておくといつまでも、三浦さんのお話が続きそうなので、とりあえずきりあげます。

【妄想炸裂】

三浦しをん著、新書館、2001年刊

<「BOOK」データベース>より

てらいなく「オタク」であることを語りながら、「オタク」のイメージを打破する溢れるユーモアと才気。毒があっても、なぜか新鮮なさわやかさ!本とマンガを何より愛し、そして三味線と盆栽(サイボン!?)をシュミとする、新鋭作家の爆笑エッセイ。

<読む前の大使寸評>

就活作家になるまえの新鋭作家と呼ばれている頃の本である。

さて、無頼作家の片鱗は見えるかな?

rakuten 妄想炸裂

<『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点>

『メッセージ』という言語学的SF映画が5月19日公開とのことで・・・これは期待できるかも♪

言語学とSF映画という大使のツボが二つかぶると・・・期待はいや増すのでおます♪

このドゥニ・ヴィルヌーヴ監督は、『ブレードランナー 2049』も手がけるそうで、すごいやんけ。

『ブレードランナー』続編と『メッセージ』の共通点 より

第89回アカデミー賞で8部門のノミネートを果たしたSF映画『メッセージ』(5月19日公開)のトークショーが4月13日にTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催され、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督とタレントの関根麻里が登壇。『ブレードランナー』の続編『ブレードランナー 2049』(10月27日公開)も手がけるヴィルヌーヴ監督が、『メッセージ』と『ブレードランナー 2049』の共通点を明かした。

本作は、巨大な宇宙船の襲来と地球外生命体とのコンタクトというSFの王道的な設定と、ヒロインの人生の物語とを繊細に絡ませたSFドラマ。200人の映画監督の卵たちが集ったこの日。『ブレードランナー 2049』に続き、『デューン 砂の惑星』の続編の監督にも抜擢されたヴィルヌーヴ監督が登場し、学生たちの質問に答えた。

話題の監督とあって、学生たちからもたくさんの手があがった。映画監督を目指す学生から「準備をする時に追い詰められることがある。大きな作品を撮る時にそうなることは?」と聞かれると、ヴィルヌーヴ監督は「僕は撮影をしている時にパニックに襲われることがある。不安と戦いながら現場にいることが多い」と正直な思いを吐露。

次々と大作を手がける監督でも壁にぶち当たる時があるとのことで、大きくうなずく学生も。ヴィルヌーヴ監督は「すぐに答えが見つからない状態も、それをうまく自分の味方にしてしまうことを学んだ。すると、それがすごくパワフルなものに変わる。その時間を居心地のいいものに変えてしまえば、そこから素晴らしいものが生まれてくる」。さらに「僕は準備がすごく好きなんだ。作品のことを夢想できるからね。準備を好きになるといいよ」と真摯にアドバイスを送っていた。

『ブレードランナー 2049』は、現在「編集がそろそろ終わる段階。SFXも膨大だけれど、その作業も終わりそう。今、音を付けています」とのこと。それ以上「何もお話できない」と苦笑いを見せながらも、「僕にとってこれまでで一番の野心作で、一番難しい作品になった。早くお届けしたい」と胸を張ったヴィルヌーヴ監督。

「『メッセージ』も『ブレードランナー 2049』に共通するのは、ほとんどグリーンバッグを使っていないこと。なるべくカメラの前で物理的にセットを組み、役者にも実際の環境に触れてもらいながら、演技をしてもらった。超大作をそのように撮れたことは、夢が叶ったような思い」としみじみと語っていた。【取材・文/成田おり枝】

<『SF映画の世界』>

図書館で『SF映画の世界』という大型のムック本を手にしたのです。

「2001年宇宙の旅」「ブレードランナー」「スター・ウォーズ」に関して、多くのページを割いているのがええでぇ♪

そのなかで、大使一押しのSF映画といえば、「ブレードランナー」になるわけです。

p80~82

<ブレードランナー>

「ブレードランナー」のもとになったアイデアは、アメリカの現代SF作家の第一人者フィリップ・K・ディックのもので、彼が1968年に発表した『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』の映画化だ。未来における賞金稼ぎのリック・デッカードは、植民地化計画の一部として配置された火星から、地球へ逃げて普通の人間として生きたいと願っている6人のアンドロイドを追跡する。

彼らは主人を殺し、自由になろうとしていた! 彼らを本当の人間であるかどうか生物学的に見分けることは大変難しく、確認するには複雑な心理学のテストが必要である。その結果、デッカードは人間を偽物と本物と見分けることにまじめに悩み、葛藤する。

アンドロイド物語の最初の脚本は、1973年にロバート・ジャフィーが書いたが、ディックはうべてのものに同意しなかった。のちにオプションが別の人物に渡った後、ディックは『単なるアンドロイド狩りのアイデアに誰も関心を寄せないだろう』と望んだ。同じ目的を持っている次の脚本家ハンプトン・ファーンチャーが興味を示した。しかい、ディックは『フィリップ・マーローがステップフォードの妻たちに会う』というレベルの脚本に失望した。

映画化権を持つフィルムウェーズ・プロが経営危機に陥り、最終的に新しい出資者ラッド・カンパニーが権利を取得し、全く新しい脚本が書かれることになり、ディックは満足した。デーヴィッド・ピープルズが執筆したバージョンにディックは大変感動した。

『私はエクスタシーを感じた。自分のエージェントに言った。朝、私は癌であると言われても、笑って病院に行きたい。なぜなら、私の本が実に名作であり、私が優れた小説家であるということが、皆に認められるというかつて無いほどの興奮を体験しようというのだから』と語った。

アンドロイドのボスをやるオランダの俳優ルトガー・ハウアーの写真を見た時、ディックはまた疑いの口調でブロンドの君主的人間を思い出すと語った。映画プロジェクトに対するディックの最後の意見も結局墓の中に入った。

1982年2月の終り、彼は身体が麻痺し、1週間後の3月2日に死亡した。

神聖な大都会の沈黙

リドリースコット監督は、映画のために構築した2019年のメトロポリスが実際に時の終りを告げる廃墟(スモッグ、降り続く雨、人口過密)になると考えた。スコットは言った。

『我々が観客に見せる町は悪夢である。ニューヨークもその悪夢の一つだ。我々は未来の40年間を構想し、一つのメガロポリスを写し出している。それは、例えばニューヨークとシカゴを一緒にしたような町で、人口が約1億人ぐらいである。それはまたサンフランシスコとロサンジェルスを一緒にしたようなものであるかもしれない。事実、我々はその町をサンジェルスという名にしようとした。もちろん西海岸の大きな植民都市としての郊外都市も含まれる。しかし我々は雨という点で、この町を東海岸におくことにした』

ディックのアンドロイドは、遠隔地の植民地を離れて壊れていく大都会にやって来る。

<ブレードランナー>

「ブレードランナー」のもとになったアイデアは、アメリカの現代SF作家の第一人者フィリップ・K・ディックのもので、彼が1968年に発表した『アンドロイドは電気羊の夢を見るか』の映画化だ。未来における賞金稼ぎのリック・デッカードは、植民地化計画の一部として配置された火星から、地球へ逃げて普通の人間として生きたいと願っている6人のアンドロイドを追跡する。

彼らは主人を殺し、自由になろうとしていた! 彼らを本当の人間であるかどうか生物学的に見分けることは大変難しく、確認するには複雑な心理学のテストが必要である。その結果、デッカードは人間を偽物と本物と見分けることにまじめに悩み、葛藤する。

アンドロイド物語の最初の脚本は、1973年にロバート・ジャフィーが書いたが、ディックはうべてのものに同意しなかった。のちにオプションが別の人物に渡った後、ディックは『単なるアンドロイド狩りのアイデアに誰も関心を寄せないだろう』と望んだ。同じ目的を持っている次の脚本家ハンプトン・ファーンチャーが興味を示した。しかい、ディックは『フィリップ・マーローがステップフォードの妻たちに会う』というレベルの脚本に失望した。

映画化権を持つフィルムウェーズ・プロが経営危機に陥り、最終的に新しい出資者ラッド・カンパニーが権利を取得し、全く新しい脚本が書かれることになり、ディックは満足した。デーヴィッド・ピープルズが執筆したバージョンにディックは大変感動した。

『私はエクスタシーを感じた。自分のエージェントに言った。朝、私は癌であると言われても、笑って病院に行きたい。なぜなら、私の本が実に名作であり、私が優れた小説家であるということが、皆に認められるというかつて無いほどの興奮を体験しようというのだから』と語った。

アンドロイドのボスをやるオランダの俳優ルトガー・ハウアーの写真を見た時、ディックはまた疑いの口調でブロンドの君主的人間を思い出すと語った。映画プロジェクトに対するディックの最後の意見も結局墓の中に入った。

1982年2月の終り、彼は身体が麻痺し、1週間後の3月2日に死亡した。

神聖な大都会の沈黙

リドリースコット監督は、映画のために構築した2019年のメトロポリスが実際に時の終りを告げる廃墟(スモッグ、降り続く雨、人口過密)になると考えた。スコットは言った。

『我々が観客に見せる町は悪夢である。ニューヨークもその悪夢の一つだ。我々は未来の40年間を構想し、一つのメガロポリスを写し出している。それは、例えばニューヨークとシカゴを一緒にしたような町で、人口が約1億人ぐらいである。それはまたサンフランシスコとロサンジェルスを一緒にしたようなものであるかもしれない。事実、我々はその町をサンジェルスという名にしようとした。もちろん西海岸の大きな植民都市としての郊外都市も含まれる。しかし我々は雨という点で、この町を東海岸におくことにした』

ディックのアンドロイドは、遠隔地の植民地を離れて壊れていく大都会にやって来る。

【SF映画の世界】

大型ムック、近代映画社、1991年刊

<「BOOK」データベース>より

「メトロポリス」を生んだSF映画発祥の地ドイツの伝統ある映画出版社と提携、特別編集で作りあげた決定版がこの“SF映画の世界”です。「2001年宇宙の旅」から「スター・ウォーズ」3部作、「E・T」まで、SF映画の名作・話題作を一堂に集め、さらに宇宙船やロボット、アンドロイド、スーパーヒーロー、怪獣まで各ジャンルごとの分析やキャラクター紹介も織り込んだ、これ一冊でSF映画のすべてが分かるファン必読の保存版です。

<読む前の大使寸評>

「2001年宇宙の旅」「ブレードランナー」「スター・ウォーズ」に関して、多くのページを割いているのがええでぇ♪

amazon SF映画の世界

<『ブレードランナーの未来世紀』>

映画もさることながら町山智浩著『ブレードランナーの未来世紀』という本が良くて・・・・一粒で二度おいしい思いがするのです。

この本で、大使がほれ込むエッセンスの個所を紹介します。

<ポストモダンの荒野の決闘者>p223

「レイヤリングをした」と、監督のリドリー・スコットは言っている。つまり、レイヤー(層)を重ねるように、思いつく限りのアイデアを画面に詰め込んだのだと。詰め込みすぎたせいで説明不足や矛盾も多く、しかも当初ついていたナレーションを監督が最終的に削除してしまった。それでも、剥がしても剥がしても尽きぬ謎が今もなおファンをとらえて離さない。その意味で『ブレードランナー』は『2001年宇宙の旅』(68年)に似ている。

『ブレードランナー』は間違いなく1980年代で最も重要な映画だ。映画としてだけでなく、アート、音楽、建築など、あらゆる方面で論じられ、引用され、影響を与えた。とくに80年代を席巻した「ポストモダン」の象徴とされた。

カナダの社会学教授デヴィット・ライアンが学生のためのポストモダン入門として書いた『ポストモダニティ』は、冒頭でまず「ポストモダン映画の最高傑作である『ブレードランナー』から話を始めよう」と宣言し、この映画からポストモダンの諸問題を抽出している。「ポストモダン」は当時の流行語として消費されてしまったが、ここでは『ブレードランナー』という映画が80年代を震撼させた理由をしるため、当時のポストモダニストの批評を復習しながら、この映画の厚いレイヤーを剥いでいく。

<未来のフィリップ・マーロウ>p225~230

1975年、売れない映画俳優のハンプトン・ファンチャーは友人のブライアン・ケリーと共同で出資して『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の映画化権を手に入れた。そして自らシナリオにまとめた。

ファンチャーの脚色で『電気羊』にあった二つの大きな要素が縮小された。

一つは「電気羊」。これは、核戦争でほとんどの動物が死滅した世界で飼われるロボット羊を意味している。本物の動物は大金持ちしか買うことができない、庶民の夢だ。この時代の人は、本物の動物を飼う行為ではじめて「」として認められる。主人公デッカードは妻との夫婦仲が冷え切っており、アンドロイドを五人殺して賞金を稼げれば、動物を買って夫婦の心も癒されるだろうと思っている。人間たちは本物の羊を飼うことを夢見ている。アンドロイドは電気羊の夢を見るのだろうか?というデッカードの疑問が書名の由来である。しかし、動物はファンチャーのシナリオでは小さな役割になった。

もう一つ、ファンチャーが縮小したのは「妻」だ。『電気羊』は『オデッセイ』ないし、『ユリシーズ』に似た構成で、家を出たデッカードがサンフランシスコの街で地獄巡りをした後、家に帰るまでの物語だ。途中、セイレーンのような三人の女性アンドロイドに心を動かされるが、ついに敵を倒して帰ってきたデッカードを、冷たかった妻は優しく迎え、ほんのり温かいハッピーエンッドとして幕を閉じる。しかし、ファンチャーはデッカードを女房に逃げられた男と設定し、妻をドラマから切り捨てた。

その代わりにファンチャーが強調したのは、ハードボイルド探偵ものの要素だ。

『電気羊』はいちおう刑事が犯罪者を追う話だが、デッカードはフィリップ・K・ディックの他の小説の主人公と同じく泣き言ばかり言っているしょぼくれた小役人だ。しかしファンチャーは、彼をレイモンド・チャンドラーが描く私立探偵フィリップ・マーロウのようなヒーローとした。舞台をサンフランシスコから、マーロウが活躍したロサンジェルスに移し、マーロウと同じソフト帽とトレンチコートを着せたのだ。ファンチャーのイメージは『さらば愛しき女よ』(75年)でマーロウを演じたロバート・ミッチャムだったという。そしてマーロウ調の自虐的な独白でストーリーを進めることにした。これはハリウッドのフィルム・ノワールの手法だ。

<ロング・トゥモロー>p229~230

リドリー・スコットとハンプトン・ファンチャーは80年4月、ハリウッドに合宿して脚本の練り直しに入った。

「映像においてスタイルはテーマそのものになる」

それが、CM出身のスコットのポリシーだ。彼は、まずファンチャーに尋ねた。

「窓の外はどうなっている?」

『ブレードランナー』の舞台はどんな世界か、と訊いたのだ。ファンチャーが答えられないと、スコットは言った。

「ヘヴィ・メタルだ」

それは、フランスのコミック雑誌『メタル・ユルラン』の英語版の名で、スコットがとくに意識したのはメビウスが描いた『ロング・トゥモロー』という短編だった。メビウスはスコットの『エイリアン』に宇宙服のデザインで参加している。

『ロング・トゥモロー』はまさに「未来のフィリップ・マーロウ」だ。舞台は未来。主人公のピートは私立探偵。彼は美女の依頼で荷物の回収に行かされ、命を狙われる。ピートはその美女と恋に落ちてベッドをともにするが、彼女の正体はアメーバのように不定形の怪物だった。それは地球大統領暗殺のために異星から送り込まれたスパイだったのだ。タフな探偵の一人称の語り、依頼人の美女の誘惑、そして裏切り。『ロング・トゥモロー』はハードボイルド探偵小説のパターンを未来世界で展開する。

メビウスは『ロング・トゥモロー』の未来都市を空にそびえる摩天楼ではなく地下に向かって何百層も続く地獄のように描写した。さらに、すべての風景にゴミやガラクタをゴチャゴチャと描きこんだ。それはそれまでのSF映画で描かれるピカピカに清潔な未来都市とは正反対だった(ただし、ゴミと手垢で薄汚れた宇宙船なら72年にソ連のタルコフスキーが『惑星ソラリス』で見せている)。

『ロング・トゥモロー』のストーリーを書いたのはダン・オバノン。スコットの『エイリアン』の最初のシナリオを書いた男だ。彼はフィリップ・K・ディックの大ファンで、『トータル・リコール』と『スクリーマーズ』でディックの原作を二回も脚色している。

この『ロング・トゥモロー』こそが、スコットにとっての『ブレードランナー』の「原作」である。何しろ彼は『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読んでいないからだ!

<フィルム・ノワール>p230~231

チャイナタウン

チャイナタウン原作は読んでいないが、スコットはファンチャーの脚本の「未来のフィリップ・マーロウ」というアイデアに興奮した。彼はロマン・ポランスキー監督の「チャイナタウン」(74年)のようなフィルム・ノワールを撮りたいと思っていたからだ。

フィルム・ノワールとは、おもに1930年代のハードボイルド小説を原作として、40年代にハリウッドで作られた白黒の犯罪映画を指す。最大の特徴は闇だ。夜の闇に、雨に濡れた舗道、ネオンサイン、吹き上がる蒸気、タバコの煙、ブラインドや換気扇越しの光が白く切り抜かれる。フィルム・ノワールはたいてい主人公の憂鬱な独白で始まる。彼は謎めいた美女に誘われ、愛も情けも踏みにじられる暗黒の世界へと入っていく。フィルム・ノワールは、明るく勧善懲悪のハッピーエンドを描き続けたハリウッド映画史上の異端児だ。その厭世主義の原因は二度の世界大戦で残酷な現実を体験したせいだと言われている。「フィルム・ノワール」という呼び名は、それらの映画がフランスで上映されたときにつけられたもので、「フィルム・ノワール」という言葉がアメリカに逆輸入された50年代には、ハリウッドはすでにそういった暗くネガティブな映画を作るのをやめて、明るく健全で保守的なハッピーエンドの映画が主流になっていた。

しかし、60年代終わりから、ヴェトナム戦争を背景に、ハリウッドでは再びアンハッピーエンドの映画が作られた。いわゆるアメリカン・ニューシネマである。ハリウッド映画が描かなかったアメリカのダークサイドを描こうとしたニューシネマは、ハリウッドが闇を描いていた40年代のフィルム・ノワールを再生した。それがスコットの愛する『チャイナタウン』であり、ファンチャーが愛する『さらば愛しき女よ』なのだ。

「『ブレードランナー』の設定は(製作時から)40年後の未来だが、映画のムードは40年前の1940年代に作られたフィルム・ノワールを模した」とスコットは言っている。当初、デッガードはフィリップ・マーロウ風にトレンチコートにソフト帽を被る予定だったが、ハリソン・フォードが「レイダース/失われたアーク」(81年)で先にソフト帽を使ったのでコートだけになった。

<アンドロイドからレプリカントへ>p231~232

リドリー・スコットはディックの原作にある「バウンティハンター」という職業名は平凡すぎるとファンチャーに言った。ファンチャーは自宅の本棚から『映画:ブレードランナー』という本を見つけた。著者はウィリアム・バロウズ。ファンチャーはバロウズのファンで『電気羊』の前に『裸のランチ』の映画化権を買おうとしていたのだ。バロウズもディックも麻薬常習者で、現実と妄想の区別が曖昧な文体が共通している。

Bladeは手術用メス、Runnerは「密売人」というスラングで、Blade Runnerとは医療用品の密売業者のこと(銃の場合はGun Runnerとなる)。そもそも、自身も医者だった作家アラン・E・ナースが74年に医療用品の密売人を主人公にした小説『ブレードランナー』を書いた。それを79年にバロウズが勝手にアクション風に書き直したのが『映画:ブレードランナー』だ。両者とも内容的には映画『ブレードランナー』とは関係ない。

スコットから次々に飛び出す要求に応えようとしたファンチャーだが、ついに二人は衝突してしまう。スコットは勝手に脚本家デヴィット・ピープルズを雇ってシナリオをリライトさせた。

スコットがまずピープルズに要求したのは、やはり呼び名の変更だった。「アンドロイド」という言葉は機械っぽい。生物学的に作られた人造人間には別の名前が必要だというのだ。そこでピープルズは生化学を学ぶ娘から教えてもらったクローン技術用語の「細胞複製(レプリケイション)」から、「レプリカント」という造語を作った。

<虚空の眼>p233~235

タイレル社

タイレル社(文字数制限により省略、全文は ここ )

<レトロフィット>p235~236

ナイト・ホークス

ナイト・ホークス原作者ディックは完成した映画を観ずに他界したが、死の直前にダグラス・トランブルによる未来都市の映像を見せられ、原型をとどめないほど変えられた脚本を読んで立腹していたことも忘れて、すっかり機嫌をよくしたという。

フィリップ・ノワールの主役は都市の風景だ。夜のビル街やネオンサイン、自動車のヘッドライトなしには成立しない。リドリー・スコットも『ブレードランナー』にとって都市こそが最も重要だと考えていた。

スコットは都市のデザインのため、前述の『ヘヴィ・メタル』などのコミックや画集を山ほどかき集め、使えそうなイメージを片っ端から抜き出していった。たとえばエドワード・ホッパーの絵『ナイト・ホークス』。深夜営業のコーヒー・ショップに佇む男女を描いた絵で、大都会の孤独が伝わってくる。

その資料のなかにフォード車のデザインなどをしてきた工業デザイナー、シド・ミードの画集『センチネル』があった。スコットはミードを雇って、タイレル本社ビルや、未来のぱとかー「スピナー」、主人公の持つ拳銃など、2019年のロサンジェルスをデザインさせた。

スコットがシド・ミードに与えたコンセプトは「レトロフィット(古い機械に新しい部品を組み込んで動くようにすること)」だった。1920年代のアールデコ調のビルに、未来的な巨大テレビモニターを組み込もう。完璧に最新式の建物ばかりの街など、核戦争か何かで前時代の建物が完全に一掃されない限りありえないからだ。たとえば、現在のニューヨークの建物の半分以上は百年近く前に建てられたものではないか。

「『ブレードランナー』はわずか40年後の世界だから地に足がついた未来像が欲しかった」とスコットは言う。

だが、リアルさ以上にスコットが欲しかったのは、40年前の1940年代に撮られたフィルム・ノワールの背景だった。撮影はハリウッドの北にあるワーナー・ブラザーズのスタジオにあるニューヨーク市街のセットで行われた。実際に40年代の映画で使われたセットである。そこに換気ダクトや得体のしれないパイプやネオンを取り付けて、2019年のロサンジェルスが作られた。

<行き止まりの未来>p240~242

フレデリック・ジェイムソンは、同じ82年に、こんな題名のエッセイを発表している。 「進歩vsユートピア/我々は未来を想像できるのか?」

ジェイムソンの答えは「できない」だ。

1970年代まで、SF小説の挿絵やSF映画、それに科学雑誌では、数々の未来世界の予想図が描かれてきたが、平均するとだいたいこんなところだ。―天に向かってそびえる滑らかな超高層ビル群。それはモダニズム建築を推し進めたウルトラ・モダンだ。

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<チャイナタウンに呑み込まれた都市>p246~248

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<雨の中の涙>p277~278

(文字数制限により省略、全文は ここ )

<新しき夢を>p283~284

『ブレードランナー』以降、映画に登場する未来はみんな『ブレードランナー』になってしまった。『未来世紀ブラジル』『ロボコップ』『ターミネーター』『AKIRA/アキラ』『攻殻機動隊』・・・・。その間にサイバーパンクというSF小説のジャンルが生まれ、消えていった。ポストモダンという言葉も流行遅れになった。それでも『ブレードランナー』のロサンジェルスに代わる未来都市のイメージは生まれていない。

「これから先にあるのは過去のスタイルの組み合わせだけで、まったく新しいものはもう生まれない」。ポストモダニストの学者たちはそう予言した。

未来都市だけでなく、すべてのハリウッド映画がポストモダン建築のように過去の映画の寄せ集めになっても、いちおう「オリジナル」の映画も、ほとんどは過去の映画のアイデアのパクリや引用、オマージュ、インスパイア、リスペクト・・・。技術の発達でビジュアルだけはずっと派手で豪華で、まさにハイパーリアルになったが、今までまったく見たこともないイメージはない。

それは映画に限ったことではなく、音楽、美術、文学、どれもコラージュ、パスティーシュ、サンプリング、シミュレーションばかり。本当に「革新的」で「革命的」なものは生まれなくなった。あまりにも多くのものがすでに作られてしまった。何をやっても誰かのレプリカになってしまう。メディアからの情報が朝から晩まで頭の中に入り続け、記憶のほとんどはメディアからインプットされたデータで、自分だけの生身の体験はどんどん小さくなる。表現すべき自己などないのに「本当の自分」などと言い続ける私たちはみんな、レイチェルと同じ、自分が人間だと夢見ているだけのレプリカントなのだ。

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の冒頭には、アイルランドのロマン派詩人W・B・イエイツの『幸福な羊飼いの歌』が掲げられている。イエイツはその詩で、夢が失われていく時代に夢を求めることの大切さを歌った。

「新しき夢を、新しき夢を」

この先、新しい夢を見られるのはいつだろうか?

リドリー・スコットもフィリップ・マーロウに執心のようであるが・・・

大使もぞっこんであり、その思いを 村上春樹のロング・グッドバイ に書いております。

【ブレードランナーの未来世紀】

町山智浩著、洋泉社、2006年刊

<内容(「MARC」データベース)より>

保守的で能天気な80年代ハリウッド映画の陰で、スタジオから締め出された映画作家たちは、異様な悪夢の世界を描いた映画を作っていた。その理由を、入手可能な資料と監督自身の言葉を手がかりに解きほぐす。

<大使寸評>

著者の町山智浩さんの映画の見方や、薀蓄がいいですね。特にハリウッド映画の能天気さを意識しているところが大使好みです。

Amazon ブレードランナーの未来世紀

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[メディア] カテゴリの最新記事

-

『地図で見るロシアハンドブック』(復刻) 2024.06.28

-

『一冊でわかるロシア史』(復刻2) 2024.06.28

-

『クマムシ?!』(復刻) 2024.06.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.