2025年05月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

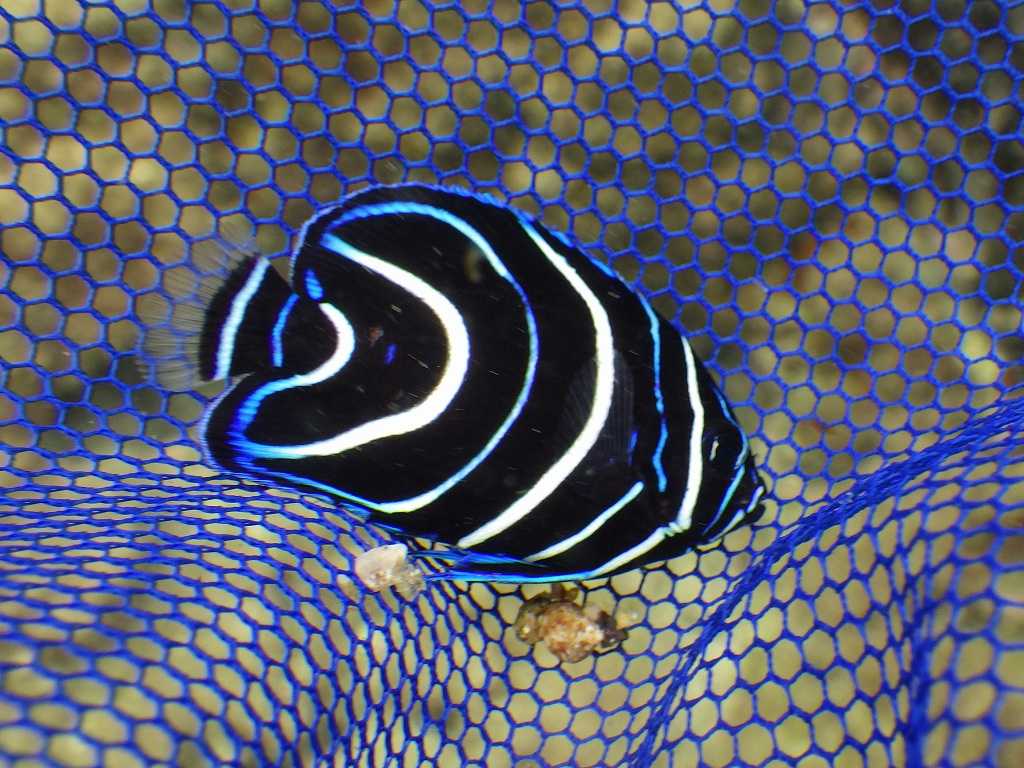

少し前に採集したアミチョウチョウウオ

少し前に和歌山で採集したアミチョウチョウウオ(Chaetodon rafflesi)の幼魚。チョウチョウウオ類を狙って採集することは少ないんだけれど、今回は浅めのタイドプールに普通に泳いでいたので、思わず採集してしまったっす。う~ん、かわいいなぁ~♪ちょっとだけ萌えっす。

2025年05月28日

-

和歌山で採集したハタタテギンポ

少し前に和歌山で採集したハタタテギンポ(Petroscirtes mitratus)。タイドプールを漂っていたので、すぐに見つけられた。採集は容易。ご覧の通り、背鰭の前方部分が伸長する。それにしてもかわいいやつ。ということでお持ち帰りしてしまった。

2025年05月27日

-

ちょっと前に和歌山で採集したシマギンポ

こんなところにもいるんやねぇ~と思って採集したシマギンポ(Salarias luctuosus)。胸鰭基部前方の円形斑が目立つっす。かわいいやつなんだけれど、地味だから採集対象としては、人気がないような気がする。

2025年05月26日

-

悪いやつ、でも愚かなやつ

ちょっと前に採集したテンクロスジギンポ(Plagiotremus tapeinosoma)。ほかの魚の皮膚・鰭を噛って食べている魚。悪いやつやなぁ~と思うけれど、生きるために仕方がないことっす。こんなテンクロスジギンポだが、シュノーケリングで泳いでいると向うから近付いてくることがある。そして難なくタモで採集~。ホムラspを噛れるとでも思ったのだろうか。愚かなやつやなぁ~。

2025年05月25日

-

結局のところこのヤドカリが好き

最近串本でコンペイトウヒメホンヤドカリが見つかったし、それに以前にPagurixus haigaeが見つかっているし…。ということで磯採集時にはいつも探してしまう小さなヤドカリ~♪こちらは最近和歌山で採集したアオヒゲヒラホンヤドカリ(Pagurus decimbranchiae)。小さな緩慢な動きのヤドカリ。今年はあまり見かけないなぁと思っていたら、場所を変えたらたくさんいた。水槽に入れても悪さをしないので、1匹だけお持ち帰りした。それにしてもこのヤドカリのお持ち帰り頻度は我ながら高いと思うっす。

2025年05月24日

-

超、感激~!!!串本で採集したコンペイトウヒメホンヤドカリ(Pagurixus acanthocarpus)

こちらはコンペイトウヒメホンヤドカリ(Pagurixus acanthocarpus)。串本で初めて発見~!めちゃくちゃ感激したっす。(2025年10月採集)以前串本にPagurixus haigaeがいたので、シュノーケリングでこれを探していたら、なにやらすばやく移動する小さなヤドカリを発見。よく見かけるクロシマホンヤドカリとは明らかに異なっていたので、タモを放置して鷲掴みで捕まえた。予想は的中~♪ヒメホンヤドカリの仲間だった。その後車に戻り観察ケースにて撮影し、コンペイトウヒメホンヤドカリであることを確認した。ご覧の通り、かなり小さなヤドカリ。個人的には好きなヤドカリなので、即座にお持ち帰りを決定した。そして今回何よりも串本で見つけたことの意義が大きい。これからのモチベーションを高めるきっかけとして十二分である。

2025年05月23日

-

金色の小さなやつ

クラカケモンガラ(Rhinecanthus verrucosus)。最近採集した個体。きちんと斑紋が出ているとわかりやすいのだが、写真のような金色だと何者かわかりづらいっす。でも尾柄を見ればわかるんだけれどね。

2025年05月22日

-

インシデンタルに見つかるやつ

カンムリヨウジ(Micrognathus andersonii)。最近和歌山で採集した個体。あえて探そうとは思わないけれど、ほかの生体を探しているとインシデンタルに見つかることが多い。鰓蓋に円形の斑点があるタイプ。ちなみに現在も別個体を飼育中である。

2025年05月21日

-

最近串本で出会った棘皮動物:トゲクリイロナマコ、オニイボナマコ、マダラウニ

最近串本で出会った棘皮動物のピックアップ~♪ブログ更新の日付と異なるけれど、出会ったのは2025年10月っす。トゲクリイロナマコ(Actionopyga echinites)。沖縄ではよく見かけていたけれど、串本で見たのは初めて。シュノーケリングをしながら、「おっ、まじかー」ともごもごと泡を出しながら叫んでしまった(笑)。それほどうれしかったっす。そして次はこちらのオニイボナマコ(Stichopus horrens)。これもここではレアだなぁ~。触ると溶けるようにドロドロになってしまうことで有名。その後放置すれば次第に元の形状へ戻ろうとする。こちらはマダラウニ(Pseudoboletia indiana)。これも串本ではレアなウニ。カモフラージュしているのでわかりにくいけれどね。ちなみに共生エビがいたので、これをゲット。詳細は磯採集記として掲載する予定。でもいつになることやら。今までの採集写真がものすごくたまっているからね…。

2025年05月20日

-

串本磯採集2023年7月上旬:海水魚採集、クエの幼魚、カスリフサカサゴ、イサゴハゼなど

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。採集した海水魚を一挙に紹介~♪クエ(Epinephelus bruneus)。鍋の王様ともいわれる食べたら美味しい魚の幼魚。もちろんお持ち帰り。ちなみに最初の写真のようにいっしょに入れているとケンカをすることが多い。このあと案の定ケンカをしたので2匹を隔離した。カスリフサカサゴ(Sebastapistes cyanostigma)。成長してもせいぜい8㎝程度の小さなフサカサゴの仲間。coral dwelling fishとしてサンゴにいる個体はしばしば見かけていたが、写真の個体は普通にタイドプールにいた。採集個体はかなり小さく、ペットボトルのキャップに収まる大きさだった。ちなみに最近の採集旅行でもカスリフサカサゴを2匹採集したがこれまた小さな個体であった。サツマカサゴ(Scorpaenopsis neglecta)。擬態上手なお魚さん。でも見つけてしまえば採集は容易である。下の写真はニライカサゴとの区別のため胸鰭内面を撮影した。でもちょっとしか写っていないけれど(汗)。カサゴ(Sebastiscus marmoratus)。某採集地にはたくさんいる。本当にたくさんいる。(多すぎやろ~。)比較的大きい個体もよく見つかるので、お持ち帰りして食べたら美味しいだろうなとふと思ったりもする。でもお持ち帰りはしないけれど…。イサゴハゼ(Gobiopsis arenaria)。好きなハゼのひとつ。見た目のブサカワ感とか、ちょっとレアであることとか、個人的にはポイントが高いハゼである。よってお持ち帰りは確定っす。イソハゼ(Eviota abax)。嫌いではないけれど、あえて採集することは少ないかな。でもたまたまタモに入った個体は時々お持ち帰りしている。ちなみに現在ホムラspのところの串本水槽にも何匹かいる。(串本水槽ってなんやねん。)アオヤガラ(Fistularia commersonii)。ちょっと大きめのタイドプールでよく見かける。採捕することはあるけれど、お持ち帰りしたことはないかな。でも飼育したら面白いかも…とちょっと思ったりもしている。カゴカキダイ(Microcanthus strigatus)。普通にたくさん泳いでいる魚のひとつ。見た目はきれいなんだけれどね。チョウチョウウオ(Chaetodon auripes)。豆チョウが出現し始めたころは少し興味がわくけれど、お持ち帰りすることはないかな。フウライチョウチョウウオ(Chaetodon vagabundus)。年によるのかもしれないけれど、このときは非常にたくさんいた。ハタンポ科の一種(Pempheridae sp.)。きちんと調べたいと思いつつ、そのまま放置している魚のひとつ。ニザダイ(Prionurus scalprum)。タイドプールの常連の魚。あとカゴカキダイとか、オヤビッチャとか、シマスズメダイとか、ほかにもいろいろ常連の魚はいるけれど、お持ち帰りはないかな。トゲタナバタウオ(Belonepterygion fasciolatum)。幼魚。フチドリタナバタウオ同様にひらひらと泳いで素早く隠れる魚。隠れたあとは行方不明になることが多い。あとタモの網目をすり抜けることもしばしば。ブダイ科の一種(Scaridae sp.)。興味が乏しいので放置している魚。またいつか調べようっと。とりあえずベラっす。この種のお持ち帰りはまずない。ヒメギンポ(Springerichthys bapturus)。時々見かける綺麗なヘビギンポの仲間。ホムラspのなかでは今のところお持ち帰り確定の魚っす。以上が採集した海水魚っす。ちなみに磯採集を終えた頃はかなり天候が悪かった。おわり。

2025年05月19日

-

串本磯採集2023年7月上旬:一挙に紹介、甲殻類、Dardanus sanguinolentusなど

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。観察・採捕した甲殻類の紹介~♪Dardanus sanguinolentus。もともとはオイランヤドカリに含まれていた種。時々見つかる。たくさんいるヤドカリの中からこの種を探すのも面白い。イシダタミヤドカリ(Dardanus crassimanus)。眼柄のうす紫色なんかは綺麗なんだけれど、個人的には好きになれない。水槽に入れた際の横暴さとか、大きくなることとか、このあたりが原因かもしれない。サメハダヤドカリ(Dardanus gemmatus)。左鋏脚の掌部全体に小突起が目立つことからソメンヤドカリと区別している。(写真下)宿となる巻貝にはベニヒモイソギンチャクが2個体付いており、さらに殻口周囲にはモンバンイソギンチャクが多数付いている。ちなみにベニヒモイソギンチャクから槍糸を出させずに捕まえたことはないと思う。採集時の外的刺激に対してものすごく敏感に反応する。ヤマトホンヤドカリ(Pagurus japonicus)。クロシマホンヤドカリとともに転石下の常連のヤドカリ。動きは素早い。ツマジロサンゴヤドカリ(Calcinus latens)。この場所ではサンゴヤドカリの二峰のひとつ。もうひとつはウスイロサンゴヤドカリ。これにクリイロとセグロが続く。Diogenes pallescens。泥まみれのツノヤドカリの仲間。ということで写真のような場所を探せばよく見つかる。水槽に入れても悪さをしないということでお持ち帰りすることが多い。ケブカカニダマシ(Petrolisthes pubescens)。名前の通り、毛深いカニダマシ。フサゲカニダマシによく似ているが甲の斑紋から区別している。といってもこの場所ではまだフサゲカニダマシを見かけていない。ネジレカニダマシ(Pisidia dispar)かな?ちょっと自信なし。転石裏にいる小さなカニダマシ。スルーすることも多いけれど、気が向いたら採集してお持ち帰りすることもある。ただし水槽に入れても行方不明は必須だけれど…。こちらはネジレカニダマシ属の一種(Pisidia sp.)。タモの網目と比較するとわかるが、ものすごく小さい。ただしこれでも抱卵している立派な成体である。エサ用のエビ。Palaemonの仲間を適当にすくってお持ち帰り。イソカイカムリ属の一種(Cryptodromia sp.)だと思う。転石裏などに不自然に付いている小さなカイメンの塊を確認すると、このカニがかぶっていることがある。何気なく撮影したカニ。とりあえず写真だけでも。気が向いたら調べるかも…。ノコギリガニ(Schizophrys aspera)。小さな個体だったので思わず採捕。甲には黄褐色のカイメンを付けていた。ゴイシガニ(Palapedia integra)。砂の中に潜るカニ。個人的に好きなので時々お持ち帰りしている。ヒメキンチャクガニ(Lybia caestifera)。イソギンチャクをハサミで持って身を守るカニ。それなりに数はいるのだが、地味な色彩のためか、採集対象としてはあまり人気がないような気がする。つづく。

2025年05月18日

-

串本磯採集2023年7月上旬:ナマコっす

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。観察したナマコをちょっとだけ~。アカオニナマコ(Stichopus naso)。比較的大きな個体が多く、よく目立つ。触るとやや硬めで弾力がある感じ。こちらもたぶんアカオニナマコ(幼体)。わずかに透明感がある。さて何者?トラフナマコかもと思って撮影したのだが、実際はよくわからないっす。ニセクロナマコ(Holothuria leucospilota)。そこらじゅうにいるナマコ。キュビエ器官を持つ。別のニセクロナマコ。ハナゴウナ科の一種(Eulimidae sp.)の寄生がみられた(写真下)。同様にハナゴウナ科の一種の寄生貝。今回の採集場所ではニセクロナマコに高確率で寄生貝がみられるので、観察がめちゃくちゃ楽しい~♪つづく。

2025年05月17日

-

串本磯採集2023年7月上旬:ウニっす

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。観察したウニをちょっとだけ~。マツカサウニ(Eucidaris metularia)。原始的なウニ、キダリス目として、磯採集をしているとノコギリウニ同様に比較的よく出会う。主棘には横縞模様があり、ちょっとだけおしゃれだったりもする。ニッポンコシダカウニ(Mespilia levituberculatus)。アクアリウムでお馴染みのウニ。串本にはもともとたくさんいるのだが、今年ははあまり見かけていない。どこへ行ったんや~。たぶんタコノマクラ(Clypeaster japonicus)。ユメマクラとの区別が必要かな。最近思うこと。砂地に半分ほど埋もれていることが多いのだが、意外にも大きな岩の上にたくさんいることがある。岩の海藻などを食べているのかもしれない。アラサキガンガゼ(Diadema clarki)。最近ガンガゼ類を隠れ家にしている生体を数種ゲット。生体はまたいつか掲載したいと思う。やっぱりガンガゼ類の観察は楽しい。ガンガゼ属の一種(Diadema sp.)。生体探し以外に楽しいと思うのはよくわからないガンガゼの仲間がいること。写真のウニはガンガゼと思ったのだが、微妙に異なる。面白すぎやろ~。つづく。

2025年05月16日

-

串本磯採集2023年7月上旬:貝とアメフラシの仲間

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。観察した貝とアメフラシの仲間をちょっとだけ~。ヤナギシボリダカラ(Luria isabella)。写真の個体はツマグロヤナギシボリと呼ばれるタイプ。転石裏などで時々見かける。マガキガイ(Strombus luhuanus)。ブログに掲載することが多い巻貝。それだけよく遭遇するってことさ。ジャノメアメフラシ(Aplysia argus)。これも掲載頻度が高い生体。比較的よく見かける上に大きくて目立つのでつい撮影してしまう。アプリシア・ニグロチンクタ(Aplysia nigrocincta)。Aplysiaの中では小さいほう。毎回見かけるけれど、以前よりも少なくなったような気がする。ミドリアメフラシ(Aplysia oculifera)。今回の採集場所ではやや少なめのアメフラシ。つづく。

2025年05月15日

-

串本磯採集2023年7月上旬:海水魚採集、まずは見つけないと…

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。採集前にまずは魚を見つけないといけないっす。ハタンポ科の一種(Pempheridae sp.)。岩陰や大きな穴の中を探すと群れでたくさんいることがある。でも曇りとか、雨とか、それほど明るくない天候のときは普通に泳いでいることもある。ちなみにこの中にハタンポ以外の魚がいるけれど、見つけられるかな。何やら小魚がたくさん泳いでいた。採集対象ではないけれど気になる。ミヤコキセンスズメダイ(Chrysiptera leucopoma)の幼魚。浅いタイドプールによくいる。幼魚はこのように美しいけれど成魚になると地味になってしまうのが残念っす。この中に魚がいるのだが、わかるだろうか。真ん中のやや左下あたりに…。答え合わせ~。サツマカサゴ(Scorpaenopsis neglecta)。泥が堆積した石のような外観。左が頭部、右が尾鰭。わかりにくいかな。ちなみに鰭には毒棘があるので取り扱い注意っす。ノコギリヨウジ(Doryrhamphus japonicus)。観察しているとプイッとされちゃった(下写真)。つづく。

2025年05月14日

-

串本磯採集2023年7月上旬:別のタイドプールへ移動

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。あまり潮が引いていない串本の磯。前回とは別のタイドプール。シュノーケリング再開っす。普通種ばかりだけれど適度に魚がいた。チョウチョウウオ、オトメベラ、ニシキベラ、ニザダイ。サンゴを眺めてぼんやりとシュノーケリング。この時間が最高すぎる。蒲衣子の弟子のように水に溶けてしまいそう。(悟浄出世より)ニチリンイソギンチャク(Phymanthus muscosus)。オオメケヤリ(Megalomma acrophthalmos)。オオナガレカンザシ(Protula bispiralis)。この個体を毎年観察しているホムラspっす。つづく。

2025年05月13日

-

串本磯採集2023年7月上旬:カツオノエボシの遺骸など

2023年7月上旬に行った串本磯採集の回顧録。まだあまり潮が引いていない串本の某所。でもいくぜぇ~。我慢なんかできるわけないっす。それに潜ってしまえばいっしょだからね。カツオノエボシ(Physalia physalis)の遺骸。時々波に乗って流れてくるからなぁ~。しかも大量に。気を付けようっと。シュノーケリング場所まで移動。潮が引いていないときは場所がわかりづらくなるので、あらかじめ地形を覚えている必要がある。このあたりからシュノーケリング。潮が引くと浅くて泳げなくなる場所。でも逆にこれが新鮮だなぁ。オヤビッチャぐらいしかいないかな。でもたまにレアものが見つかることがある。つづく。

2025年05月12日

-

串本磯採集2023年6月上旬:海水魚採集、でも大したものは採れていない

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。採集した海水魚の紹介。イシガキダイ(Oplegnathus punctatus)。これは磯で採集した個体ではなく、漁港で採集した個体。ちなみにシュノーケリングをしていると興味津々にこちらへ近付いてくることがある。そのときタモがあれば採集しやすい。カンムリヨウジ(Micrognathus andersonii)。今までたくさん掲載しているヨウジウオの仲間。それだけ多いってことかな。適当に採集・撮影したもの。上はイソスズメダイ。下はギンユゴイかな。フィッシュイーターのエサだな。ヒガンフグ(Takifugu pardalis)。タイドプールに取り残されていた個体。こんな感じ。このとき大したものは採れていないっす。おわり。

2025年05月11日

-

串本磯採集2023年6月上旬:甲殻類をちょっとだけ、ヨコシマエビなど

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。採集・観察した甲殻類の紹介~♪ヨコシマエビ(Gnathophyllum americanum)。ペアである。個人的に好きなエビ。ヒトデやウニなどの近くにいることが多く、これらの体表を食べるとされている。以前飼育していたときはコシダカウニの管足をハサミでつまんで食べているように見えたなぁ。ずいぶん前のことだけれど…。エサ用のエビ。Palaemonの仲間を適当に採集してお持ち帰り。漂っている海藻などをいっしょに入れておくとエビの足場になってちょうどいい。イシダタミヤドカリ(Dardanus crassimanus)。アマオブネを宿とした小さめの個体。ツマジロサンゴヤドカリ(Calcinus latens)。ウスイロサンゴヤドカリとともにたくさんいるサンゴヤドカリ。イッカクガニ(Menaetius monoceros)。コノハガニかと思ったらイッカクガニだったことが多い。甲の前側縁に3歯がある。ツマジロナガウニに共生するトウヨウヤワラガニ(Halicarcinus orientalis)。さてどこだ?答え合わせ。棘の間にいることが多いのだが、この個体は周口膜付近にいた。ちょっと面白い。つづく。

2025年05月10日

-

串本磯採集2023年6月上旬:あ~悩ましい、でも楽しい

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。このとき出会った棘皮動物の紹介~♪この場所ではガンガゼ、アラサキガンガゼが大半で、たまにアオスジガンガゼが見つかる。こちらはガンガゼ属の一種(Diadema sp.)。さて何者だ?一見するとガンガゼっぽく見えるが、間歩帯の白点がない。ではアラサキガンガゼかと思いきや、青線が点線になっている。実に悩ましいっす。でもこれが面白いところ。やっぱりガンガゼ類の観察は楽しいなぁ。そこらじゅうにいるツマジロナガウニ(Echinometra tsumajiro)。トウヨウヤワラガニの小さな個体が共生していることがある。ほかナガウニカニダマシとか…。ということで時々観察している。ちなみに棘に絡まっているのはサナダヒモムシ。シラヒゲウニ(Tripneustes gratilla)。カマロドント目のウニで先程のツマジロナガウニと同様にランタンの上生骨にbridgingが見られる。よく海藻や小石を付けている。タコノマクラ(Clypeaster japonicus)かな?よく似たユメマクラなどとの区別をきちんとしておきたいと思いつつ、放置している。反省~。ニセクロナマコ(Holothuria leucospilota)。付いたらなかなか取れないキュビエ器官を放出中~。最近は注意しているので、付くことはほんどなくなったかな。でも目当ての魚などを採集しているときは注意が散漫になり、足元のニセクロナマコからキュビエ器官が出ていることがある(汗)。ニセクロナマコにたくさんの何かが…。ハナゴウナ科の寄生貝かと思ったけれど違った。実はこれ、ヤドカリ。たまたま付いていたのだと思う。トラフナマコ(Holothuria pervicax)。時々見かける。水槽の底砂の撹拌部隊になりそう。つづく。

2025年05月09日

-

串本磯採集2023年6月上旬:海の生き物の中で最強の毒を持つものなど

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。このとき出会った軟体動物の紹介~♪キヌハダモドキ(Gymnodoris citrina)。淡黄色のかわいいウミウシ~♪でもその食性が…(汗)。実はウミウシ食である。交尾時に相手を食べてしまう。カマキリみたいな性的共食いを行うことで知られている。アプリシア・ニグロチンクタ(Aplysia nigrocincta)。ここでは常連のウミウシ。年によっては大量にいることがある。タツナミガイ(Dolabella auricularia)。大きなアメフラシの仲間。隠れてじっとしていることが多いのだが、このときはゆっくりと移動している個体が目立った。2匹のタツナミガイ。どうやら交接目的っぽい。そういう時期?それで移動している個体が目立ったのかもしれない。見にくい写真で申し訳ないっす。おそらくオトメガサ(Scutus sinensis)。あるいは近似種。軟体部分を指でつつくと白い板状の殻が現れる。マガキガイ(Strombus luhuanus)。眼がかわいい巻貝でそこらじゅうにいる。鰓下腺に毒を持つけれど、食べる分には問題ないらしい。マダライモ(Conus ebraeus)。ここでは比較的よく見つかるイモガイのひとつ。イモガイは魚食性、貝食性、虫食性にわかれるが、マダライモは虫食性でゴカイなどを食べる。飼育したら面白そう(笑)。ちなみに魚食性のアンボイナガイは貝食性のタガヤサンミナシに食べられてしまうらしい。カコボラ(Monoplex parthenopeus)。よく見つかる巻貝のひとつ。殻の表面には毛のような殻皮がある。さてこのカコボラだが、海の生き物のなかではイワスナギンチャクと並んで最強の毒を持つ生き物。イワスナギンチャク(特に卵)がパリトキシンを持つのに対してカコボラ(唾液腺)は蛋白毒であるエコトキシンを持つ。海の中で最強毒を持つ生き物は採集家にとって案外身近なところにいる。つづく。

2025年05月08日

-

串本磯採集2023年6月上旬:波が、波が…

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。前回のブログにも書いたけれど、このとき台風の影響で波が高かった。こんな感じ…(汗)。危険すぎる。波にのまれてローリングからの岩盤打ち付け地獄が待っている。ということで波の影響が少ない場所を選んでシュノーケリングを行った。でもいつ高波が来るかわからないので、細心の注意を払いながらね。みなさん、決して真似をしないでくださいな。シュノーケリング。岩穴があれば覗かずにはいられないホムラspっす。それにしても魚影が乏しい。6月上旬だもんなぁ~。逆に海藻は多め。ハナヤサイサンゴとかを眺めて…。ネタが乏しいので、ついでにキクメイシも載せちゃえ。メジナの群れ。カサゴ。retrospectiveに見て、たいしたものはいないなぁ。台風の影響がなければもうちょっと観察できたかも?愚痴っても仕方ないか。でも実際こういうことは多々ある。つづく。

2025年05月07日

-

串本磯採集2023年6月上旬:タイドプールなどの観察

2023年6月上旬に行った串本磯採集の回顧録。このとき台風が過ぎ去って数日後に串本へ磯採集に行ったのだが、すでに次の台風が発生していた…。台風と台風の間…。タイミングがいいというのかどうかわからないな。しかも前日から夜間は雨が降っていた。ツキがないのかもしれないっす。さてこちらは串本の某漁港。海に行く前に寄ることは多い。浮遊物が多いのはいいが、それにしても泥っぽい(汗)。ということで別の漁港へ…。ある漁港。ここは逆に浮遊物が乏しい。そんな中流れ藻を発見。しかも何かいる~♪どうやらイシガキダイが何かをつついて食べているようだ。このあと磯へ。串本の某所。これから潮が引いていくところ。それにしても波が高い…。台風発生中だから仕方ないけれど。このときの採集はタイドプールがメイン。波が高くてどうしようもないからね。アマオブネ(Nerita albicilla)。常連の巻貝ではあるが、茶褐色のものが多かった。なぜなんだろう。イソアワモチ属の一種(Peronia sp.)。結構大きめのものもいるので、これからは確認していこうと思う。淀んだタイドプール。なにかいる。ヒガンフグ(Takifugu pardalis)。干潮のタイミングでここに取り残されてしまったのかな。つづく。

2025年05月06日

-

串本磯採集2022年10月上旬:海水魚採集をちょっとだけ、ワヌケトラギスなど

2022年10月上旬の串本磯採集の回顧録。このとき採集した海水魚の紹介。といってもちょっとだけだけど…。サザナミヤッコ(Pomacanthus semicirculatus)。ここでは採集の対象として定番かな。いる場所がある程度決まっているので、毎回チェックするようにしている。でも見つからないことも多い。カンムリヨウジ(Micrognathus andersonii)。たくさんいるヨウジウオの仲間。ワヌケトラギス(Parapercis millepunctata)。南方系のトラギス。時々タイドプールで見かける。このときのことはよく覚えていて、恥ずかしながら見つけたときはオグロトラギスだと思っていた…。先程の個体をお持ち帰りして撮影。尾鰭の黒色斑の後方に白色斑がある。ワヌケトラギスだな。おわり。

2025年05月05日

-

串本磯採集2022年10月上旬:ヤドカリなどの採集

2022年10月上旬の串本磯採集の回顧録。観察・採捕したヤドカリの紹介~♪アオボシヤドカリ(Dardanus guttatus)。ヤドカリ属(Dardanus)で狙うとすれば、今のところこのヤドカリ~♪腕節にみられる青い斑点が特徴的で美しい。もちろんお持ち帰り候補である。こちらはたくさんいるイシダタミヤドカリ(Dardanus crassimanus)。眼柄はピンク色でちょっとだけおしゃれではあるが、個人的にそこまで好きではないヤドカリ。サメハダヤドカリ(Dardanus gemmatus)。ここでは比較的よく見つかるヤドカリのひとつ。宿となる巻貝にはベニヒモイソギンチャクを付けている。そして殻口周囲にはモンバンイソギンチャクをたくさん付けている。ソメンヤドカリとの相違点として左鋏脚の掌部に小突起がたくさんある(写真下)。ただどちらかわからないような微妙な微小突起があるような個体もいる。ベニワモンヤドカリ(Ciliopagurus strigatus)。ここには比較的たくさんいるヤドカリ。胸脚の赤とオレンジの縞模様が美しい。よってお持ち帰り頻度は高いのだが、自宅水槽で飼育している個体がいるので、撮影だけしてリリースすることも多い。ここからはヤドカリ以外の甲殻類の紹介。オオアカハラ(Petrolisthes coccineus)。やや青みがかった個体。右鋏脚、左第1歩脚が欠損しているが、よく見るといずれも再生芽が形成されており、次の脱皮での再生が期待される。フシウデサンゴモエビ(Saron marmoratus)。アクアリウムではグリーンサロンシュリンプとして売られている。残餌の処理班、一部のコケの処理班として役立つっす。スベスベマンジュウガニ(Atergatis floridus)。名前が印象深い有名な毒ガニ。しかもよく見かける(汗)。とりあえずカニ~!オウギガニの仲間っす。お持ち帰りすることはないかな。それにしても綺麗な色だなぁ。名前は調べていないっす。(手抜きじゃ~。)トゲアシガニ属の一種(Percnon sp.)。沖縄にはたくさんいるけれど、近年串本の某採集地でも普通に見かけるようになってきた。つづく。

2025年05月04日

-

串本磯採集2022年10月上旬:ガンガゼモドキなど

2022年10月上旬の串本磯採集の回顧録。観察した棘皮動物の紹介~♪といってもほんのちょっとだけ。ガンガゼモドキ(Echinothrix diadema)。主棘に縞模様がある個体。トックリガンガゼモドキに酷似しているので少し悩んだ。棘が青っぽく見えることや肛門錐が黒く小さいことから区別したが、主棘をお持ち帰りして観察すべきだったと少し後悔している。ただ副棘には返しがあり、万が一刺さると抜けにくいことが予想されるので、取り扱いには注意が必要である。もちろん毒もある。ちなみにアラサキガンガゼやガンガゼの棘には返しがない。ニッポンコシダカウニ(Mespilia levituberculatus)。アクアリウムでお馴染みのウニ。比較的よく見かける。アカクモヒトデ(Ophiomastix mixta)。転石下の常連のひとつ。つづく。

2025年05月03日

-

串本磯採集2022年10月上旬:ウミウシなどを観察

2022年10月上旬の串本磯採集の回顧録。観察したウミウシなどの紹介~♪ミスガイ(Hydatina physis)。比較的よく見つかるウミウシのひとつ。そういや某氏は昨年この場所で同じミスガイ科のコンシボリガイを採集していた。あれは綺麗だったなぁ~。今後出会うことに期待したいっす。キヌハダモドキ(Gymnodoris citrina)。よく似た種がいるので、あとで写真を見て判断することが多い。それはさておき、このウミウシはこんなにかわいいのに、共食いをする。しかも交尾時に…(汗)。ケラマミノウミウシ(Samla bicolor)。この場所ではミノウミウシのなかで一番よく出会う。左から、ジャノメアメフラシ(Aplysia argus)、タツナミガイ(Dolabella auricularia)。モンスターコンビがなぜか2匹いっしょに…。たまたまかもしれないけれど。ミカドウミウシ(Hexabranchus lacer)。泳ぐウミウシとして知られている。スパニッシュダンサーとして有名かな。マガキガイ(Strombus luhuanus)。アクアでは水槽の底砂の掃除・撹拌部隊。マガキガイは無毒と言われているが、このマガキガイを含むソデボラ科の貝には鰓下腺に毒がある。ただし経口では問題ないとされている。チャイロキヌタ(Palmadusta artuffeli)。時々見つかるタカラガイ。日本ではほかのタカラガイと比べてかなり北のほうまで分布している。つづく。

2025年05月02日

-

串本磯採集2022年10月上旬:シュノーケリング、ウミケムシは嫌い

2022年10月上旬の串本磯採集の回顧録。比較的よく行く磯のタイドプール。これから潮が引いていくところ。まずはタイドプールを観察。このとき朝食を食べながら眺めていることが多いっす。ジャノメアメフラシ(Aplysia argus)。ここではたくさんいるウミウシのひとつ。ナマコ…。回顧的に見て、なんでこんな写真を撮ったんだろう?ちょっと疑問。まぁいいや。ではシュノーケリング~♪奥の岩壁の隙間に…。カサゴ(Sebastiscus marmoratus)かな。白化したサンゴ。そして小さなハナヤサイサンゴ(Pocillopora damicornis)。がんばって大きくなれよ~。ニチリンイソギンチャク(Phymanthus muscosus)。時々写真を撮っているけれど、実はそれほど興味がないイソギンチャク。転石裏のウミケムシ類。触らないように気を付けて…。といっても今まで何度も刺されているっす(汗)。眺めているだけで癒しになる小魚の群れ♪つづく。

2025年05月01日

全28件 (28件中 1-28件目)

1