2015年04月の記事

全76件 (76件中 1-50件目)

-

脱(耐)原発ハウス313

床暖房用の架橋ポリエチレン管の配管をしていましたが、かなり硬いので取り回しに苦労しました。身体がボロボロで力が出ないので、巻き撚り癖を強引に直すのは最初から諦めました。巻き癖を戻すには、巻き数だけ逆方向に回さないといけないので(たぶん150回程)、巻き癖の付いたまま配管する方法を考えました。数回転配管してみて、その長さから全体の長さを計算すると、130mと出ましたので、一巻き500mから130mカットして取り回しやすくして作業を開始しました。ここまで来るのに、何度も試して、一日掛かりました。左中央右

2015.04.30

コメント(2)

-

今年の古代赤米2015.01

前回いつのか分からない籾を蒔いたのですが、http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201504180001/10日待っても芽が出ないので、死んでいるのかと思って諦めて、新しく蒔いてみました。これはたぶん一昨年の籾ですが、さてどうでしょうか?芽が出るでしょうか?出なければ、この古代赤米プロジェクトは8年で終わりになります^^;玄関横の名前は忘れましたが、患者さんが植えて行った花が今年もきれいに咲いています。よかったら来院ついでに見てください。2

2015.04.30

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス312

架強ポリエチレン管を床暖房用に配管しているのですが、φ13mmと給水管としては一番細いくせに硬くて取り回しが困難です。撚りを戻さずに、そのままグルグルと配管しようかと悪戦苦闘中。皆さんきれいにつづら折れに配管されていますが、どうやっているのでしょうね?

2015.04.30

コメント(0)

-

SONY F-32 vs F-115A

F-32は60年代後半の製品と思われ、カタログには無指向性マイクロフォンで周波数特性30〜16,000Hzと書いてあります。F-115Aは70年代前半の発売で、2003年に製造中止、2009年にF-115Bとして復刻されている単一指向性マイクロフォンで、f特は40〜12,000Hzとありました。聴いてみた感じでは、F-115AとF-32は以下の試聴環境というかTC-D5Mとイヤホンで、ちょっとピアノを弾いてみてイヤホンでモニターしたくらいでは音質の違いは判りませんwもっと厳密な比較試聴が必要です。ただ単一指向性(後ろの音が聞こえない)と無指向性では、音場感は違います。単一指向性独特の逆相感というか詰まった感じは聞こえます。無指向性のスカッと広い音場は気持ちいいですね。どちらも2本目をゲットしてステレオで聴いてみたいですw

2015.04.29

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ185

夕方から雨が降り出して、夜は雷と共に本降りになってしまいましたが、陶器市とかの連休のイベント初日はなんとか晴れてよかったですね。現場の作業はブロックの束/大引の設置が一部屋だけですが、18時過ぎには終わりました。明日からは配管と配線の作業に入ります。夜は金曜日と土曜日セット予定の技工作業をしていました。ちょっと疲れ気味。。補強冠も作りました。

2015.04.29

コメント(8)

-

脱(耐)原発ハウス311

束/大引は後4枚で終わりなので、使う道具の記録を残しておこうと思いました。断熱材の間にモルタルを敷き詰めて、ブロックを乗せ、叩いて押し込んで、水糸に合わせて、水準器で確認しておわり。。そのくり返しです。ま、水糸がたるまないようにしっかり張力をかけて張りましょう。これは基本ですねw明日は床暖房用の配管をしてみます。床下にはクラッシャーランを充填するつもりです。

2015.04.29

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス310

束(つか)/大引(おおびき)間の2mm程度の段差が気になるので、床材を少し並べてみました。たぶんすき間に厚手のブチルゴムの両面防水テープを貼ればなんとかごまかせそうですw

2015.04.29

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ184

88歳男性、右上6近心根破折。この時の症例で、今日は口腔内にセットしました。http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201504250000/先週右上6の近心根を抜歯したときは、強烈な口臭と狭心症様の症状があったのが、すっかり良くなっています。病巣感染と言って、歯の膿瘍から細菌が血流に乗って心臓の毛細血管にひっかかり、心内幕炎を引き起こすことは良く知られており、今回はこれだったのでしょう。危うく命取りになるところでした。高齢や病気で免疫力が落ちている場合は、歯のトラブルが思わぬ事態を引き起こすことがありますので、要注意です。

2015.04.28

コメント(0)

-

今日の充填治療その237

20代男性、左上5 隣接面カリエス、冷水痛+虫歯は細菌感染症ではなく、金属などのサビ/腐食と同じカテゴリーに属する電気化学的現象であることは、歯科関係者以外の理工系の人には良く理解できると言われます。虫歯の成因だけではなく、歯科医学には根本的な誤謬が数多くあり、とてもではないが他の理工系の分野の人達と交流することはできません。虫歯は感染症だと思い込んでいる所為か、虫歯は完全に取り除かなければ、再発すると思われている歯科医師の皆さんは多いと思いますが、じつはそうではありません。虫歯は電気化学的な腐食の一形態ですので、虫歯の進行を止めるには、イオン電導を遮断するだけで十分です。具体的には辺縁封鎖性(イオン電導の遮断)を如何にキープし続けることができるのか?それが破れたときのフォローはどうするのか?これらに注力することが重要です。虫歯の穴の中に軟化象牙質(感染歯質)をいくら残そうが、辺縁封鎖性さえ保たれていれば、虫歯は進行しません。辺縁封鎖性が破れたときの対策の一つがα-TCPセメントの適用です。このセメントはHA(ハイドロキシアパタイト:歯質と同じ成分)系のセメントで、電気化学的には結晶構造ではないので、歯より先に溶けてくれます。それにより歯質が守られます。また、強アルカリ性ですので、殺菌/静菌作用があります。軟化象牙質の再結晶を促す(虫歯が治る)作用も期待できます。CR充填後。今のところCR充填技術を上手く使いこなせば、辺縁封鎖性において、これに勝る材料/技術はないと思います。インレーやクラウンの辺縁封鎖性は残念ながらプアとしか言い様がありません。

2015.04.28

コメント(3)

-

今日の何やっているの?シリーズ183

この時のCKをセットしようと思ったら、http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201504260000/パフォっていることに気が付いて、このときはトリプルアポだったので、あせってバタバタやっていました。#オレンジの矢印はクラックを示している。・・出血しています。軟組織を電気メスで除去し、CR充填しました。黒くなっているのは、サホライドを塗布して、光重合器の光りで酸化銀が出来た為です。よく見ると最初からですが、近心根にクラックが入っています。。セットしたものの、いつ破折するか、心配です。

2015.04.28

コメント(0)

-

今日の充填治療その236

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.27

コメント(0)

-

今日の充填治療その235

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.27

コメント(0)

-

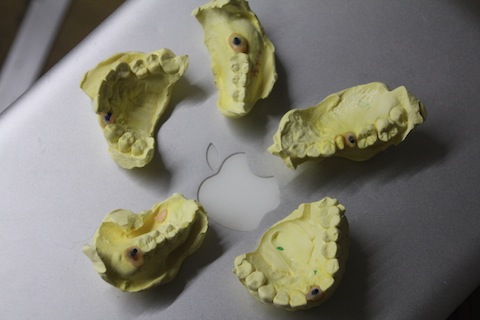

今日の何やっているの?シリーズ182

現場作業はコンクリートミキサーを動かすので、暗くなって、しかも近所迷惑なので、8時半には上がって、ここに画像をアップした後、10時半頃から、2時過ぎまで明日セットの義歯を作っていました。人工歯はカスタムです。たぶん、こんな贅沢品は自費治療ではとんでもないお値段になるでしょう。もう疲れましたので、お風呂に入って休みます。おやすみなさい。

2015.04.26

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス309

7列ある内の6列目に入りました。左から3列目も2mm程高くなりました。どうにか補正しなくては。。5列目に入ってからやっとどうしたら全てのブロックを水平に積めるか解りましたよ。連続8時間労働で2列ちょっと、でも少しずつ速くなっていますwこれから本業の明日セットの技工作業をしなくては!ではまた明日!

2015.04.26

コメント(2)

-

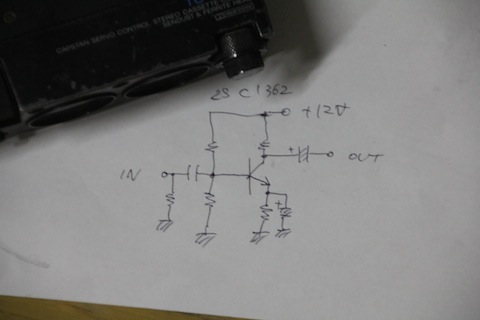

V-FET(SIT) アンプの回路図

YAMAHA B-I ちょっと前の金田式と同じ完全対称型です。V-FETの大きな入力容量をA級動作のこれまたV-FETでドライブしています。しかも3段差動増幅回路、なかなか真似できません。音は別格。真空管アンプのような繊細な音が聴けますが、300W@8Ωのビッグパワーです。V-FET(SIT)は3極菅特性ですので、電源の電圧変動が出力に現れます。この変動をゲートにフィードバックしてキャンセルする回路が付いています。これがヤマハのSITアンプの音の良さの秘密ですかね?YAMAHA B-2、B-3B-2とB-3はV-FETがパラかシングルかの違いです。2段差動でカレントミラー回路付き。ドライバーはA級ではなくコンプリメンタリーPP(プッシュプル)です。音は現代でも完璧に通用します。というか、これを凌ぐアンプはあるのか?wSONY TA-4650回路は60年代の極初期のTrアンプによく見かけた回路で、僕が始めて作ったアンプに似ています。まあ、回路設計センスの良さは微塵も感じられません。音もプアw

2015.04.26

コメント(38)

-

Symphonic Light Speaker

これでしょうか?

2015.04.26

コメント(0)

-

70年代シリーズ104

疲れが溜まっていて、現場に行かなくては、、と思いつつ、もたもたしていますwこれから行きますが、宅配が届いたので、ちょっと見てみました。オクで一山2,000円で落としたのですが、お宝が混ざっています。一番下のメタリックグレーのマイクがそうで、SONY F-115A防滴構造で専用のウインドスクリーンが失われています。その所為か、見逃されたのかもしれません。というか、ゴミが付いて来るので敬遠されたのかもしれませんwこのF-115Aは単一指向性ダイナミックマイクです。防滴マイクということで、アナウンサーが雨合羽を来て、大波が打ち寄せている海岸をバックに「・・こちら室戸岬、非常に勢力の強い超大型の台風が接近中、!、風雨が強まってきました〜、、!」などと実況中継に使われていました。最近、業務用途の需要があるのか、F-115Bという名前で復刻されていて、なんと1本69,800円です!(記憶では)1975年当時でも1本28,000円でした。その上に写っている同社のECM-220が1本5,500円でしたので、どれほど高価なものだったかお判りでしょう。まあ、当時は当然買えませんでしたので、今中古をゲットしたということですw試聴はまだしていませんので、そのうちに。。

2015.04.26

コメント(2)

-

今日の2次カリエスシリーズ15

70代男性、左下6 ハイブリッドクラウン2次カリエス。この症例はは14年前、ハイブリッド素材(実体はただのCRを重合法を工夫し、FRP手法で丈夫な構造にしたものですが)が出始めて、いろいろと試行錯誤していた頃のものです。結果的にはハイブリッドはダメダメというか、僕にとっては失敗の黒歴史ですwCR充填の方がはるかに丈夫ですwメタルクラウンを引張り強度の低いレジン系素材に置き換えるをいう発想自体が誤りだったのです。開発元の欧米ではそもそも仮歯扱いで長期使用は推奨されていないと思います。欧米では仮歯でも、製作コストは掛かるので日本では仮歯と言われると患者は受け入れてくれません。欧米は歯科治療費が日本の10倍とかしますので、ハイブリッドクラウンが仮歯として受け入れられるのでしょう。そういう社会的状況の違いがあるのです。最近はCAD/CAMのハイブリッドクラウンが保険導入されましたが、たぶん失敗に終わるでしょう。出始めのハイプリッド素材は耐摩耗性や剛性は今のモノより劣ってはいましたが、それでも条件がよければ、10年程は保つようです。冠を削り取ると内部は虫歯です。素材が咬合力でたわみますので、穴やダツリ部分から唾液を吸い込みます。細菌に取っては栄養や酸素ですから、虫歯菌といわれる好気性/通性嫌気性菌が増えて虫歯を進行させます。電解質も常に新しいものが咬合の度に出入りしますので、電気化学的にも腐食は進行しやすい条件となります。しかも鋳造工程が入らないので、非常に適合性が良く、内部がひどい虫歯になってもダツリしにくいので、ひどいことになり易いと言えます。スプーンエキスカベータで取れる範囲の軟化象牙質を除去しました。メタルコアもダツリしています。ポスト部分を削ると簡単に取れました。内面は酸化/硫化しています。ほとんど全部軟化象牙質です。軟化象牙質を除去したあとです。なんとか使えそうです。やれやれ。。

2015.04.26

コメント(4)

-

今日の何やっているの?シリーズ181

今日も残業で、こんな時間です。0:56まだお風呂に入っていないし、連日の残業と現場作業で、疲れ気味。。88歳男性、右上457欠損、右上6近心根破折、この破折歯が原因の病巣感染でもあるのか、狭心症様症状を呈している。手足が不自由で長時間、長期間の治療に耐えられない。取り外し式義歯の取扱いも不可能。この症例がどういうことを意味するのかは素人さんには解らないでしょうが、まあ、終末期歯科医療ですw最短の2回で終わるべく配慮しました。近心根抜歯、根面をCRで築成しピンレッジを形成、3番、8番の既存のCKにキー&キーウェイを形成し、見かけはブリッジですw

2015.04.25

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス308

今日は9:30まで現場作業をしましたが、その後、本業の明日のセット予定の歯を2本作りました。で、こんな時間です。1:35現場は束というか大引きというかをモルタルで高さを調整しながら並べていました。3列目が後一枚のところまできました。作業は難しくはありませんが、腰が痛い。。全部で7列あるので、気が遠くなります。それと列間の水平度を調べてみると、一番向こう端の列が2mm高い。。ハマりました。。最悪床板の裏を削らないといけなくなるかもです。。

2015.04.24

コメント(2)

-

今日の何やっているの?シリーズ180

今日は残業でCKを4本ワックスアップしました。ワックスは一番高いバイトワックスです。使い勝手が良いと思います。

2015.04.23

コメント(0)

-

キーボード

実家に置いてあったキーボードを現場に持ってきました。本当は77keyのピアノが欲しいのですが、Key transport という機能を使って、左のキーボードは1オクターブ下げて、右のは1オクターブ上げて使っています。これでふつうの77キーのピアノの音域をカバーする2段チェンバロのような使い方になりますw

2015.04.23

コメント(2)

-

脱(耐)原発ハウス307

今日はブロックの下にモルタルを敷いて、水糸に合わせて高さを調整して、この上に直接床板を乗せることができるようにブロックの天場(?)を面一に並べる作業を始めました。作業自体は難しくないのですが、1cm程上げるだけなのに、コンクリートミキサーの1回分の30kgで、ブロック8枚しかできません。一部屋全部で300kg以上必要になる計算です。。

2015.04.23

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ179

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.22

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ178

この時の70代女性のつづきと言いますか、前回は技工室サイドのお話でしたが、http://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201504200000/今日は診療室サイドの視点でのお話です。この方はもう20年近くお付き合いしているといいますか、PMTCで管理しているので、こういうことをせざるを得ないと言いますか、抜歯なんて言い出せないのです。僕がハイブリッドなどというものをやっていた時代のもので、10年以上経過しているのですが、結果からいうとハイブリッドは失敗でしょう。剛性不足だと思います。この右下5は5〜7ブリッジの片割れだった歯ですが、7が崩壊して抜歯になった時点でメタルの45連冠に作り替えるべきだったのでしょう。そうすれば、歯根破折は免れたか、先送りできたかもしれません。歯根破折に気が付いた時点で、抜歯再植もかんがえましたが、最後臼歯は隣在歯が1本だけなので、強固な固定ができず失敗の可能性が高いので断念しました。ハイブリッド冠とメタルコアと破折片を除去し、1週間後の今日、歯肉も落ち着いたので、CKをセットしました。CKというよりSK(差し歯)です。通常のメタルコアを立てて印象して冠の作製をすることは難しい症例です。どのみち10mmの歯周ポケットを管理し続けることがうちの仕事でしょう。

2015.04.22

コメント(9)

-

今日の何やっているの?シリーズ177

50代女性、左下7 2次カリエス。神経は取ってあるので、特に自覚症状は無い。冠とメタルコアを外す過程が1時間かかってしまうという、どうにも採算が採れない症例ですw保険ではこの過程は500円の報酬ですwカリエスは歯肉縁下に及び、歯根分岐部すれすれで、冠を再作製できたとしても、定期管理は必須となります。通常歯質と金属冠の間はセメントがありますが、セット時に唾液が付いたとかのアクシデントがあると、そこから腐食が始まります。うちで提唱している「虫歯の電気化学説」によると、すき間内部と外部との酸素濃度差による「濃度差腐食」金属と歯質とのイオン化傾向の差による「異種金属接触腐食」などがあります。細菌の有無とは直接には関係がない。しかし細菌の存在は虫歯の進行や抑制に関与することは間違いはなく、工学分野では「微生物腐食(MIC)」というカテゴリーがある。虫歯が黒くなっているのは硫化物還元細菌が脂質とヘモグロビンからFeS(硫化鉄)を作ったからで、これができると、虫歯の進行は抑えられる。電導性が抑えられるからです。この硫化物還元細菌は代謝過程でH2S(硫化水素)を発生させるので、ドブ臭い口臭の原因にもなる。FeSもドブの底の色です。冠除去前冠除去後メタルコア除去途中同除去後印象に当たり歯肉を除去する前、同除去後

2015.04.21

コメント(6)

-

SONY ポータブルミキサーMX-14 その4

このマイクミキサーMX-14は1974年当時に実際に使っていたカセットデンスケTC-2800と合わせるのがよいですね。なぜなら、VUメータと切り替えSWが共通ですw当時僕は17歳、回路図も読めなかったし、磁気録音がどういうものかも解らなかったけれど、この機械を使って音を聴くとワクワクしたものです。毎日分解して、寝るまで録音したり、音楽を聴いたりしていましたので、しょっちゅう壊れていました^^;思えば人生最高の時代でした。それだけ。。

2015.04.20

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ176

久しぶりの義歯フレーム、、^^/こんなものでも3時間も掛かります。手が痛いし、お金にならないし、手抜きしか考えていません^^/手抜きというのは合理的ということなので、考えるのは楽しいのです。・・いえ、もちろん完璧に機能しますよ。

2015.04.20

コメント(0)

-

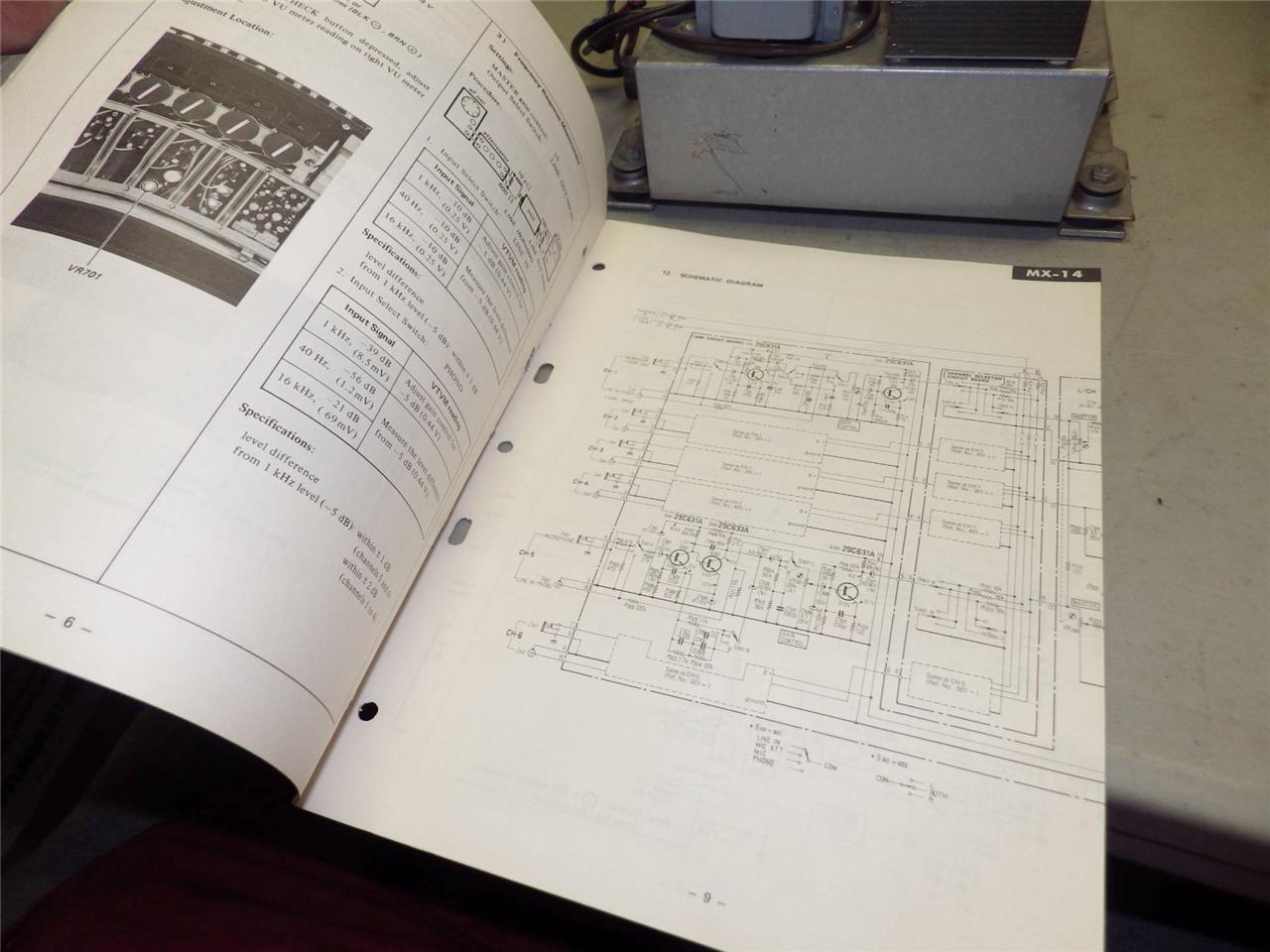

SONY ポータブルミキサーMX-14 その3

USAにサービスマニュアルの画像を売っているサイトがあって、http://www.auctiva.com/hostedimages/showimage.aspx?gid=1806953ℑ=811150380&images=811150376,811150380&formats=0,0&format=0お金を出せば、もっと鮮明な画像をゲットできるのでしょうが、まあ、そこまでは必要ないです。マスターボリューム以降は見えませんが、概略は判りました。でもこのUSA向けのMX-14と日本国内向けは違うようですね。国内向けはRCA入力端子がありません。使っているTr.も違っているかもしれません。画像が鮮明でないので、正確ではないかもしれませんが、判る範囲で回路図を読んでみたいと思います。まず、CH1〜CH4とCH5、CH6は回路が違います。前者は1石でマイクアンプとPHONOアンプを兼ねていて、フォノイコライザー回路はCR型です。各チャンネルボリュームの後は1石のコレクターフォロワー回路です。その後は振り分けSW、マスターVRと続きます。後者は2石というかコレクターフォロワー2段回路でフォノイコライザー回路はNF型です。ゲイン配分は違うかもしれませんが、後は同じです。CH1〜CH4とCH5、CH6は回路が違いますので音質も異なると想像できます。その内確認してみたいと思います。シンプルなCH1〜CH4の方が音が良いのではないかと想像します。#画像は別ウインドウで開くと拡大できます。

2015.04.20

コメント(0)

-

今日の矯正シリーズ76

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.20

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ175

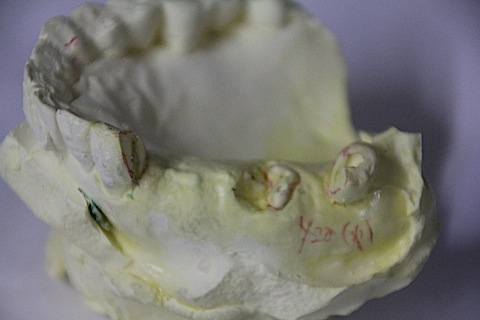

50代女性、右下6、冠不適合。歯肉縁下なので、抜歯適応症と言われたとか(?)ずいぶん諦めのよい歯医者ですね。。w作業模型作りました。以下は超歯肉縁下(?)の症例。70代女性、右下5 歯根破折、咬合痛+これは抜歯症例ですが、うちでは諦めませんw冠と破折片を除去しました。石膏作業模型CKを作りました。模型上の試適

2015.04.20

コメント(0)

-

SONY ポータブルミキサーMX-14 その2

音が良いので内部が気になって、のぞいてみました。基板を辿って回路図を起こしたわけではありませんが、3石どころか、2石か、もしかしたら1石回路かもしれません。少なくとも各ボリュームの前には1石回路があるようです。その後は左右と中央に振り分けるSWがあり、1石で受けてトランス出力になっているのかも。PHONO入力もあり、やはり1石で受けて、ボリューム〜振り分けSW回路の後は2〜3石のフォノイコライザー回路があり、共通のトランス出力になっているのかもしれません。

2015.04.19

コメント(0)

-

SONY ポータブルミキサーMX-14

残業の待ち時間の合間にいろいろとマイクロフォンの音質を確かめています。この6chマイクロフォンミキサーは1974年頃の発売で当時の価格39,800円でした。聴いてみると結構音が良いと思います。マイクロフォンの音質の違いもよく判ります。内部を見てはいませんが、トランジスター3段アンプか何かで単純で古典的な回路ではないかと思います。少なくともOPamp.(オペアンプ)よりも伸びやかな音です。ノイズは多めですが、聴いていてストレスを感じません。もし時間があれば、もっとリファインしたいと思いますが、どうでしょうか。。?

2015.04.19

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス306

今日はべた基礎上の断熱材の2枚目を張りました。厚さ35mm×2で70mmです。現場の仕事は20時で終わり、これから技工の仕事があります。ちょっと仕事を入れ過ぎて疲れ気味。。w

2015.04.19

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ20

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.19

コメント(1)

-

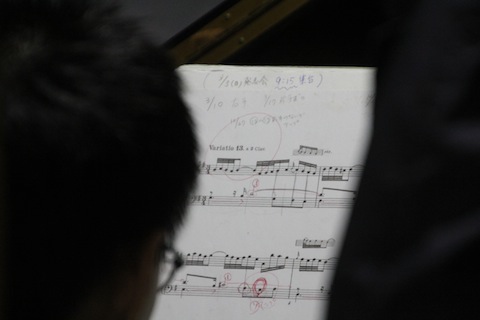

昨夜はいいものを聴きました。

ピアニストの某田中さんがうちの患者さんで、プライベートでもときどきうちの子供達と遊んでくれます。最近は某芸大の先生もしているとかで、できない子に、また寝ている子にどうやって教えるか?、授業を聞かせるか?ということを研究しているとかでwうちの子たちが実験台にされていましたWゴルトベルクの変奏曲13番は簡単な方ですが、弾かないので忘れています。でも、まあ、レッスンしてくださる時の優雅な指使いと完全にコントロールされた音色を聴いているだけで、とても涙が出て来る程、感動しますね。子供も「あ、」とか「お!」とか「そこまで、、!」とか言いつつ、つい引き込まれて、付いて行っていました。ま、弾いていないのは判るけれど、毎朝スケールを弾くだけで下手にはならないから。と言われていましたw・・ほんとうかな。。?【送料無料選択可!】【試聴できます!】プレイズ リスト&ショパン[CD] / 田中正也

2015.04.19

コメント(0)

-

今年の古代赤米2015.00

去年の古代赤米は雀に全部食べられてしまったので、いつのか判らない種籾。芽が出るのかどうか分かりませんが、取りあえず蒔きました。もう7〜8年やっているのですが、始めて世代が途切れた格好です。

2015.04.18

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ174

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.18

コメント(6)

-

脱(耐)原発ハウス305

ベタ基礎下には防湿シートを敷いてはいるが、念のため、発泡スチロール系断熱材を防湿材として使うべく、壁に添った周囲にも断熱材を貼った。この後さらに2枚目の断熱材を敷いて、目地を防湿テープまたはシリコンで、ブロックと断熱材の間はブロック下の高さ調節用モルタルで、塞ぐ予定。

2015.04.17

コメント(0)

-

今日の充填治療その235

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.17

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス304

今日は、束?大引き?代わりのブロックの間に、35mm厚の発泡スチロール系断熱材を敷き込んだ。2重に重ね張りしてトータル70mmにする予定。

2015.04.16

コメント(0)

-

今日の充填治療その234

40代女性、左下5 インレー不適合。左下の8が半埋伏歯で7の遠心に食い込んでいるのを、部分矯正治療で治した方で、そのお話は別件で扱うことにしますが、その過程で5〜6間に離開が生じたのを修正する意味もあります。除去すると、セメントは効いていません。硫化物代車細菌の生息環境だったようで、FeSと思われる黒色物質がインレー下に付着している。この物質は電気の絶縁体のようで、虫歯の進行が抑えられる。なるべく除去して、α-TCPセメントで覆髄CR充填後。所要時間約40分。

2015.04.16

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ34

残業しながら、硬化待ち時間とかに60年代のSONYのダイナミックマイクロフォンF-32の試聴をしてみました。試聴には1980年製SONYカセットデンスケTC-D5Mのマイクロフォン入力を利用してゼンハイザーのイヤホンIE4を使いました。なんとも滑らかで優しい音でした。高域のピーク感もあまりなく、感度も良く、当たり前ですが受動素子なのでS/Nが非常によろしい。ダイナミック型を見直しました。次は1976年製のTechnics RP-3200Eというエレクトレットコンデンサーステレオマイクロフォン。明確な音で悪くないです。その下の1978年製SONY ECM-990F 同じくステレオマイク。ノイズが気になる他はF-32に似ています。最後は1974年製SONY ECM-99Aのマイクカプセルを最近のTechnics製WM-61Aに換装したもの。感度が良すぎるというか、他のマイクの10倍は大きな音です。慌てて入力ボリュームを絞りましたw音はガッツ系でRP-3200Eに似ています。時代は大きく違うのですが、メーカーの音ってあるのですね。。?

2015.04.15

コメント(0)

-

今日の充填治療その233

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.15

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ33

僕の趣味はオーディオで、スピーカーは日立の河村先生が手がけたHSシリーズにしか興味がないし、アンプはYAMAHAのSITを使ったB-I、B-2、B-3と自作品にしか興味がないのですが、なぜか録音機器だけは音質には関係なくどんなものにでも惹かれます。「生録遍歴シリーズ」に書いていますが、そのきっかけは小学校低学年の頃に遡ります。たぶん子供の頃のわくわく感がそのまま続いているのでしょうねw今日オクでゲットしたS社のマイクロフォンが届いたので、眺めていました。ちゃんと動作するのかどうかも確かめていませんが、銘板が剥がれていましたので、手持ちの60年代後半とおぼしきカタログを調べていましたら、F-32という無指向性のダイナミック型マイクロフォンということが判りました。アルミダイキャストフレームに収まった高級品で、f特も〜16,000Hzと伸びています。価格も右のステレオマイクロフォンのF-99Bが4,800円のところ、F-32は6,000円もします。60年代後半の大卒初任給が3万円とかだったので、かなり高価なものだったのでしょう。合わせるレコーダーはこの時代の標準プラグを挿せるモノラルのレコーダーを持っていませんので、たぶんレアな高級レコーダーだったのだろうな。。と想像するばかりです。F-32の音質はそのうち聴いて、感想をアップしてみたいと思います。

2015.04.14

コメント(0)

-

今日の何やっているの?シリーズ173

このところ残業続きで、今日は10:30までですね。まあ、ちょっとだけ飲んで頭に麻酔をかけて、手だけ動かすモードでしたがw以前は痛み止めを塗ったり飲んだりしていなかったので、作業が辛かったですが、ロキソプロフェンNaゲルを塗ると腕の痛みがしばらくですが消えることを憶えたので、いつまで続くかは分かりませんが、お仕事やっています。

2015.04.14

コメント(0)

-

今日の充填治療その232

(新サイトに全ての記事を移転しました。)【記事移転先リンク】 【http://mabo400dc.com/】

2015.04.14

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス303

イカ釣り船型外灯も25W相当電球色3.9Wに交換してみましたが、元々付いていた40Wのクリプトン電球の煌々と輝く感じではないので、ちょっとだけ迫力がないというか、まあ、省エネというだけですw玄関先と勝手口灯はLEDにしますが、庭先の外灯はクリプトンのままとしますw20畳のK先生の部屋と、8.5畳のキッチンは1個8Wの明るいものにしました。キッチンは狭いところに3個なので、ものすごく明るいです。

2015.04.13

コメント(1)

-

コーヌス義歯の製作過程2.17

パラレロメータでコーヌス内冠をミリング/研磨しているところです。拡大最拡大コーヌスの場合、ミリング工程はワックスの段階でなるべく作り込めば省略できます。いきなり研磨工程。

2015.04.13

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス302

束というか大引というか、ブロックを並べました。しかし、床板1枚に付き3つでは足りないというか、多少ぶわぶわするのでどうしようか。。と思案中。床下にクラッシャーランを入れて、それで支えるか?制振にもなるし。

2015.04.13

コメント(0)

全76件 (76件中 1-50件目)