2006年12月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

2006年を振り返って

さて、2006年も もう終わり。えっと、更新出来ていない、という点については不問にして頂くとして、2006年は、本当に素晴らしい一年でした。映画も美術館も、お芝居もさることながら、文字通り、出会いあり、別れあり、再会あり、と「人」との繋がりを意識する一年でもありました。一言でまとめるならば、感謝!な一年でした。お世話になった方々、本当にありがとうございました。この場を借りてではありますが、心より、お礼申し上げます。-----年初に掲げていたテーマは「Think - Imagine - Wish - Do the Action !」考えて、想像して、願って、とにかく行動する、実行する。うん。パーフェクトだとは言いませんけど、合格点だと思います。考えすぎて、オーバーフローを起こして、投げやりになって、行動する、なんて行動パターンが、自分の弱点だと自覚しているのですが、ここの克服まで至ってない所が、マイナス・ポイントだなぁ…。-----さて、ざくっと一年を振り返ると、01月、七福神めぐりに、ロタ島で初の海外ダイビング02月は、ドイツ語の勉強をしっかりやって、03月に、フライブルクに2週間の短期留学(「フライブルク余話」参照)04月、「さくらづくし」なんてのもやりました。05月は、関東小旅行をして、紺洲堂主人さんともお会いし、06月には、環境サークルの後輩相手にプチ講演会。07月、「高尾先生と愉快な仲間達」に壮行会をしてもらって、末に退社。08月にドイツ出発。この時参加したエコ・ツアーは大変充実した内容でした。09月は、ミュンヘン生活。オクトーバー・フェストも体験。いろんな出会いがありました。10月は、ザルツブルク/ウィーン/プラハ/ドレスデンとまわって、ベルリン入り。11月、家探しに奔走。12月、友人を訪ねてまわり、両親の旅行についてまわり…。-----映画が30本。芝居が11本。美術館が50弱くらいかなぁ…?ダイビングは、年初のロタの後、数本しか重ねてないですね。去年は、記事本数でカウントしたのですが…今年はアップが追いついてないからそれが出来ないでやんの。それはさておき、こちらの面でも「良い出会い」がたくさんでした。 2006年に読んだ本 2006年に行った美術展(ドイツ・オーストリア編) 2006年に行った美術展(日本編) 2006年に観た芝居 2006年に観た映画で、ご紹介しています。(ちなみに去年の総括は、こちら。)

December 31, 2006

コメント(6)

-

2006年に読んだ本

今年は例年より本を読んでいない気がします…と言いながら、去年に続き、メモを取っていないので、何とも。とは言え、密度の高い読書をした気がします。去年は、「知的刺激を受ける本が少なかった」と書いたのですが、今年は、逆に「知的刺激を受ける本」が多かったな、と。『フラット化する世界』は、読み終えないままでしたが…。=====村上隆さんの『芸術企業論』 は、紺洲堂主人さんも書いてられましたけど、「ビジネス書」としても面白い。個人的に、彼の作品は、確信犯的すぎて苦手な所があったのですが、「それが戦略なのです」と言われてしまうと、苦笑しながら納得、ですね。=====斎藤貴男さんの『安心のファシズム』(感想)『ルポ 改憲潮流』 前者は、日本で読んできたのですが、後者は、マイミクの京さんに貸して頂い…勝手に読ませて頂きました、が正解か?-----私は「言論の自由」が、ないがしろにされている日本の現状- 人を傷つける言動が「言論の自由」の名の下に行われ、 人を擁護する言動が「自由な言論」によって排斥される -には、言いようのない閉塞感と危機感を感じています。この作者の言説に全面的に、賛成ではないものの、拾われている事実と分析には、頷かざるを得ない。-----ファシズムの足音が聞こえてきていることに、いや、自分がファシズムに加担していることにすら気付いていない言説を読むと、心が痛み…もしかすると、ファシズムの何が悪いのかすら、見失われている、のか?=====藤原正彦さんの『国家の品格』 も今年でしたっけ?「ナショナリズム」と「パトリオティズム」を分けて考える、という視点には共感しましたが、全体の論調として、むしろ「ナショナリズム」に陥ってないか、という気がしました。=====それに対して、柄谷行人さんの『世界共和国へ』 は、「国家」や「宗教」を、深い洞察で解体してみせた労作。(いや、まぁ、どこまで理解出来ているかは自信ないです…。)-----今、私はベルリンにいますが、ここに「壁」があったことがあり、この壁が、国境というものが、多くの人命を奪った事実を「実感」することは、非常に難しいです。なぜなら、それは、あまりにも理解出来ない、という意味で、リアリティのない話だから。歴史上の事実ではあり、そのことは重々承知なのですけど。=====こちらに来て、仲正昌樹さんの『日本とドイツ 二つの戦後思想』『日本とドイツ 二つの全体主義』 を読みましたが、戦争の総括について、日本とドイツの置かれた戦後状況の違いから読み解いていて、非常に面白い。-----私は「ドイツ」を手放しで礼賛する気は毛頭ありませんが、こと「国家」と「戦争」、「戦後処理」という問題については、ドイツの方が ・「ナチス」という分かりやすい「敵」が存在したこと ・周辺諸国が地続きであることといった条件もあり、正面から取り組んでいるな、とは思います。-----ダッハウやザクセンハウゼンなどの「強制収容所」に行った時、殺された人々の名前や生活を掘り起こそうという努力がなされていて感銘を受けました。-----日本と中国の間では、ともすれば「何人殺した」「嘘だ」という不毛な応酬が行われますが、「名も無き死者」なんて、いるはずもない。死者は、それぞれの人生を背負って、殺されていったのです。本当は、こういう地道な「戦史」の掘り起こしこそが、死者の鎮魂につながるのだろう、と私は思います。=====うわぁ。エンターテインメントの話は、あまり出来ないな…。 『舞姫』(感想) 『月と太陽諸国の滑稽譚』(感想) 『ファウスト(一部/二部)』なんて古典も読みました。『舞姫』は再読。『月と太陽諸国の滑稽譚』は、星新一先生もオススメの、超傑作。作者はなんと、シラノ・ド・ベルジュラック!いや、でも、来年はもっと古典を読むとしましょう、って 毎年言っている気がする。=====ミステリーは、これ、というのが思いつかないなぁ。文庫派としては、帰国したら、京極夏彦先生の『陰摩羅鬼の瑕』と山口雅也さんの『奇偶』は楽しみにしていますけど。 =====さて、帰国したら、この他に何を読むか…って、まぁ、まずは引越しの時に「発掘」された、「積読書籍」から紐解いていかないとなぁ。

December 31, 2006

コメント(0)

-

2006年に行った美術展(ドイツ・オーストリア編)

ドイツに来て、古典から現代美術まで、色々観た中で、印象に残った作家さんを挙げると、古典では、何と言っても、ルーベンスとフェルメール。近代美術では、ライオネル・フェイディンガー、フランツ・マルク。現代美術では、ヨーゼフ・ボイス氏。-----特にルーベンス作品は(工房作品も含めて)その点数の多さ、作品の迫力に圧倒されます。フェルメール作品は、本当にさりげない場面を描いているのに、印象に残るのが不思議。何となく、足が止まってしまうのです。-----ライオネル・フェイディンガー、フランツ・マルクの両氏は、共に具象と抽象の間にあるような作品を描かれる作家さん。『東京-ベルリン ベルリン-東京 展』(感想)で観た、普門暁さんの「鹿・光」という作品も同じような雰囲気の作品。初期キュビズム、って言って良いのかな?ただ、ピカソやブラックみたいに崩しきってしまうのではなく、具象にフィルターをかけたような、元のイメージが伝わるレベル。-----そして、見れば見るほどはまってしまう、ヨーゼフ・ボイス氏の作品。一見投げやりだったり、適当にも見えてしまうのですが、結果として表される作品の、配置の妙、そこに漂う寂寥感、決して「綺麗なもの」ではないのに、その「空気」が目を惹きつけてやまないのです。-----そうそう、ベルリンの美術館で、エリック・ゴンザレス・トレス氏の作品にも出会いました。2001年の横浜トリエンナーレでもあった、「自由にキャンディーをお取り下さい」の作品。あわせて「自由にポスターをお持ち帰り下さい」の作品も。詳細な解説は、こちら…のアップをお待ちください。-----面白かった美術館としては、ミュンヘンのジャガイモ博物館、ドイツ・ミュージアム、市立博物館、レンバッハ・ハウス、ベルリンの楽器博物館、マイセンの陶磁器ワークショップ、カールスルーエのZKM、あたりを挙げておきましょう。嗚呼、半分はアップできてないのか…。-----また、ベルリンでは、週末にアーティスト蚤の市が開かれていて、これが意外と面白かったりします。こちらの美術館に行くと、「アートと社会の関係性」を考えさせられて面白いですね。でも、決して日本もリソース、ポテンシャリティでは劣っていないはず。このあたりを、どうつないでいくかも(自分がアーティストではない分)、日本に帰ってからの課題としていきたいものです。

December 31, 2006

コメント(0)

-

2006年に行った美術展(日本編)

2006年に行った美術館は…はて、どうカウントすれば良いのやら?カウントすると、日本で30くらい行っていたのでフライブルクとかミュンヘンでかなり回ったことや、ウィーン、ドレスデン、マイセン、ベルリンと考え合わせると50-60くらいは行くのではなかろうか、と。てか、アップできてないのが問題だ。-----さて、ドイツ・オーストリアの美術館の話まですると、収拾がつかなくなるので、別項で。今年は、「日本の美術館の底力」を感じさせてもらえた年でした。-----何より記憶に残ったのは、 『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』 @ 水戸芸術館点数そのものは多くないのに、心にズシリと響く作品が集められ、非常に密度の濃い、素晴らしい内容でした。-----そして、企画、ということでは 『日本の神々と祭り』 @ 国立歴史民俗博物館想像していた内容とは少し違いましたが、学問の世界を分かりやすく知らせようという姿勢、そして、扱うには難しい題材に、真正面から取り組んだ点は、高く評価できると思います。-----忘れてならないのは、 『さよなら ナム・ジュン・パイク』展 @ワタリウム美術館追悼、という言葉が本当にふさわしい、正に友に捧げられた、素晴らしい展覧会でした。(和多利館長とナム・ジュン・パイク氏は、古くからの友人だったのです。)-----また、 『ロダンとカリエール』展 @国立西洋美術館 『武満徹|Visions in Time 展』 @東京オペラシティ・アート・ギャラリーといった展覧会が、単に1人の作家を追うだけではなく、作家同士の交流、友情といったものを扱っていたのが、とても印象的でした。-----そうそう、ICCの復活も、忘れてはなりません。私が行った時は、「キッズ・プログラム」をやっていましたが、これが滅法面白い。この面白さを文章で伝えるには限界がある、というより、この感想を書いていない点に問題があるのですが…さておき。ここで提示されていたインタラクティブなメディア・アートは、文章を読んでも、いや、実際に見ても、見てるだけでは、面白さなんて分からない。まだ行っていないなら、是非足を運んで、体験してみることをオススメします。-----その他では、 『藤田嗣治展』や 『北欧のスタイリッシュ・デザイン』、『東京-ベルリン ベルリン-東京 展』などが、現在のドイツ生活につながってきています。-----結構行ったつもりではありますが、『ダリ展』『エッシャー展』『重森三玲展』『森鴎外と美術展』「明日の神話」などなど、観られなかったものもたくさん。残念。来年から関西に拠点を移して、ということになりますが、さて、どうなることやら。

December 31, 2006

コメント(0)

-

2006年に観た芝居

さて、今年観たのは11本…はは。ドイツで観た本数の方が多くなっていますね。日本で観たのは、『メタル・マクベス』を除いて、どれも「知り合い」関係のお芝居だったりするのですが、身贔屓を差し引いても、どれも素晴らしい舞台でした。====縁あって、拝見させて頂いている、三日月バビロン&Jule†さん。お芝居(『リンデンバウム』)も良かったですけど、茶(酒)話会(『上海夢魔夜会』)も素敵な企画でした。年末に同じように「お茶会」も開かれてたそうですが…。こういう企画モノって大好きです。役者の皆さんが楽しんで参加されているのも、とても好感がもてますしね。今、気付きましたけど、『リンデンバウム(菩提樹)』ってドイツ語だ…。====関西から駒場アゴラ劇場に乗り込んで来たのが、インディペンデント・シアター!これが、30分一人芝居のオムニバス企画。しかも、個々の役者のレベルが高くてびっくり。特に、片岡百萬両さんのお芝居は、人情派の腹筋善之助という趣き。力技に見えて、力の抜きどころをわきまえた、職人芸のようなお芝居。日記ページはこちら…で良いのかな?そして、重田恵さんのお芝居は…本気で鳥肌モノ。セリフの間、動きの洗練、抑揚、「玄人裸足」とは、まさにこのこと。藤原竜也さんや古田新太さんのお芝居と並べても良いくらいだ、と言っても、過言ではないです。うわぁ、彼女の芝居の素晴らしさを伝えるのに、何て私の語彙は貧困なんだろう。-----お二人とも、元 惑星ピスタチオ の西田シャトナー氏率いた40人期間限定劇団に参加していて、『カラフル砂漠』で印象に残っていた役者さん。当時より、さらに「芸」に磨きがかかっていて、いや、すごいです。この二人に加え、さらに旧メンバー+αで演っているお芝居が、関西で2年連続で賞を取ったとか、妹が言っていた気が。これか、ミジンコターボ?そりゃ、この二人のレベルを超えられる役者は、そういないだろうよ。====で、『メタル・マクベス』。 新感線×シェイクスピア×宮藤官九郎×メタルという、この超メタルな芝居の感想はこちら。-----この後、ドイツで『ロック・オペラ・ファウスト』を観たのですが…いや、規模の違いもありますが、新感線で観たいなぁ、と。だって、完成度の高さが違うのですもの。帰国したら、要望のメールを送ろうと、密かに計画。====こちらで観た舞台としては、『STOMP』(セリフなし)とか初のオペラ体験として『愛の妙薬』(イタリア語)とか「なんでドイツで?」というツッコミをかわすのが難しいものもあるのですが、まぁ、語学力の問題を差し引いても、良いなぁ、だったのが、ドレスデンで観た、オペレッタ『エミールと探偵たち』!これがね、本当にキュートで、しかも芝居としても、というお話はこちら。====あと、芝居としてはカウントしてませんが、ウィーンで聞いたヨハン・シュトラウスは、楽しくてびっくり。クラシックって、スノッブな感じがして(ごめんなさいね)、苦手だったのですが、生演奏だと、こういう楽しいものもあるのですね。まぁ、これで調子に乗って、もっと聞いてみようと行ったプラハの教会では、パイプオルガン演奏のバッハで爆睡しましたけど。うーん。クラシックってやっぱり難しい。====せっかくなので、こちらでも たくさんお芝居を観て帰りたいのですが、いかんせん語学力が…。でも、日本のお芝居のレベルって、思っていたより高いなぁ、というのが、今まで見ての感想。やっぱり、野田秀樹さんとか新感線さんとかの演出って力がありますし、伝統芸能系の役者さんに加えて、小劇場系の役者さんも層が厚いなぁ、と。こちらの役者さん、歌唱力もありますし、確かに上手いのですけど…映画『7 Zwerge』に出ていた役者さん達が面白かったので、この役者さん達の名前で、お芝居を検索しようかな。

December 31, 2006

コメント(0)

-

2006年に観た映画

今年、映画館で観た映画は30本。去年は日本映画の方が多かったのですが、さすがに今年は、ね。さて、2006年のマイ・ベスト映画は日本映画 『かもめ食堂』外国映画 『RENT』特別枠 『ホテル・ルワンダ』番外枠 『7 Zwerge』-----外国映画のお話から。年初、映画館で『ニュー・シネマ・パラダイス』。結構良いチョイスでしょ?洋画大作系では 『M:i:III』 『パイレーツ・オブ・カリビアン』 『ダ・ヴィンチ・コード』 『007/カジノ・ロワイヤル』 『スーパーマン・リターンズ』 『ハッピー・フィート』なんてあたりですか。『ダ・ヴィンチ・コード』『ハッピー・フィート』を除いて、シリーズ物ですね。スーパーマンと007は、主役が代替わり。-----ミニシアター系だと 『タッチ・ザ・サウンド』(感想) 『ウォレスとグルミット』(感想) 『ブロークン・フラワーズ』(感想)ですね。 『ブロークン・フラワーズ』は地味に良かったな…。-----でも、今年のベストは、あの素晴らしいオープニングと歌、舞台オリジナルキャストの起用に敬意を表して、『RENT』。 いや、ま、クリスマスにラジオで、あの曲が流れてて、感動を新たにした…ってのは内緒です。=====日本映画の話題をさらったのは、何と言っても『デス・ノート』でしょう。(はは。『ナナ』とか『ハチクロ』は観てません。)原作コミックのスピード感と緊迫感を損なわない展開もさることながら、藤原竜也さんのあの芝居は、ちょっと鳥肌モノ。(前編だけ観て、後編が観れてないのが残念!)-----しかし、ストーリーの素晴らしさから言えば、 『博士の愛した数式』(感想) 『かもめ食堂』(感想) 『花よりもなほ』(感想) の3作品が、じわりと心に沁みる「名作」でした。どれも個性的で、どれも心が温まる作品で、甲乙つけがたかったのですが、現在、自分自身も海外にいる、ということで、ベストは『かもめ食堂』に。でも、本当に、他の2作品も名作です。『博士の愛した数式』は、原作も素晴らしい名作。『花よりもなほ』は、とてもお気楽でキュートな時代劇。時代劇はちょっと、という方にこそ、観て頂きたい作品です。-----え?面白さを言うなら、『スキー・ジャンプ・ペア』だろうって?それは分かる人だけに分かるネタ、ということで。-----他には、 『The有頂天ホテル』(感想) 『陽気なギャングが地球を回す』(感想) 『ダメジン』『The有頂天ホテル』は、三谷幸喜さん脚本・監督の喜劇。『陽気なギャング…』は、伊坂幸太郎氏の同名小説の映画化。『ダメジン』は、去年ベストに挙げた、『亀は意外と速く泳ぐ』の監督の作品ということで期待したのですけど。『亀…』の方が、撮った時期は新しいらしく、てか、ネタが私好みじゃなかったなぁ。=====さて、特別枠。今年は社会派の映画が多く、観たいものもいっぱいあったのですが、(「ミュンヘン」とか「イノセント・ヴォイス」とか)とてもフォローし切れませんでした。-----「戦争」を扱ったものとして、・武器商人という職業を正面から捉えた 『ロード・オブ・ウォー』(感想)・湾岸戦争の閉塞感と人間の弱さを描いた快作 『ジャーヘッド』(感想)・アフリカであった実話をもとにした 『ホテル・ルワンダ』(感想)・戦争とは違いますが、同じくアフリカを舞台とした 『ナイロビの蜂』(感想)・ナチスに抵抗した若者達の魂の記録 『白バラの祈り』(感想)・SF仕立で、本来の「テロ」を鋭くえぐった 『Vフォー・ヴェンデッタ』(感想)・視点は違いますが、今の日本の「閉塞感」をも描いた 『バッシング』(感想)どれも素晴らしい作品でした。-----また、重松清先生の同名作品を映画化した 『疾走』(感想)は、原作同様、いじめや差別の問題を、真正面から、痛いまでの「リアル」で描いた重い作品です。-----環境系の映画としては・美しく雄大な北極圏の自然を描くと共に、その危機に警鐘を鳴らす 『ホワイト・プラネット』・地球温暖化について、元大統領候補ゴア氏が分かりやすく解説した 『不都合な真実』(感想;日本では1月からの公開)を観ています。-----エンターテインメントとしての完成度からすると、ニコラス・ケイジ主演の『ロード・オブ・ウォー』が素晴らしく、本当にオススメ。しかし、映画としての面白さももちろん、日本公開が危ぶまれていたのを、ネットでの署名呼びかけがきっかけとなって公開に至った、という経緯も加味して、『ホテル・ルワンダ』をベストにしました。 =====さて、去年なかった「番外枠」ですが、ドイツでも映画を何作か見ていて、「日本で公開されるんだっけ?」と。その代表格が、番外枠で推した 『7 Zwerge』つまり「7人の小人」なのですが、これが滅法面白い。ドタバタ喜劇で、ドイツ語もネタも分かりやすく、いや、日本で公開しても受けますよ、きっと。まだ、これの感想をアップできてないのですが…。こういう問答無用の喜劇は嫌いじゃないんです。 『スキー・ジャンプ・ペア』とかもね。=====さて、来年は、地元に帰ることもあり、ビデオで観る機会が増えるかな?でも、アンテナはいつも高く張っておきたいものです。

December 31, 2006

コメント(0)

-

Frohe Weihnachaten♪

こちらでは「メリー・クリスマス」をこう言います。-----「神の代理人」を騙る、米国大統領の登場以来、クリスマスは「"神"の名の下に失われた、全ての尊い命に祈りを捧げる日」として、一人静かに過ごしていました。そうでないと、あまりに哀しすぎる、と思ったので。-----ドイツに来て、日本とは全く違うクリスマスのあり方に、びっくり。一方で、素朴で敬虔な宗教的裏打ちがあり、一方で、素直な「民衆の喜び」がある。冬至を迎えて、日は長くなるものの、寒さはいよいよ厳しくなります。寒く長い冬を乗り切るための、「知恵」なのだなぁ、と。そして、この国では、クリスマスマーケットで、商品と共に「幸せ」が売られているのです。 この2週間は、ドイツ各地のクリスマス・マーケットめぐりになっていたので、地方ごとの食べ物や、売っている小物、演出の違いに、目を丸くしていました。-----他の伝統行事にはなく、クリスマスだけに言われるのが、「イヴ」。これは、かってユダヤ暦で、一日の始まりが正午であったことに由来します。なので、正確には、24日の正午から25日の正午までがクリスマス、というわけですね。-----教会や、街の中心には、キリスト生誕の場面を再現した像が置かれ、キリストの誕生を迎える準備が進んでいます。(既にキリストが生まれている像も見かけますが。)私自身はキリスト教徒ではないですが、全ての人々の原罪を背負い、弱きもののための平等な社会を望んだ、偉大なる聖人に敬意を表して。Frohe Weihnachaten世界中の人々が、笑顔で過ごせますように。

December 24, 2006

コメント(8)

-

再びの旅路

これから二週間、旅に出ます。一週目は、フランクフルトを中心に、高校の友人、先輩を始め、様々な人にお会いして、二週目は、両親のドイツ旅行について回ります。ミュンヘンにも足を伸ばします。それが終われば、もうクリスマス。そして、2006年も終わり、新年へ。…嗚呼。更新したいネタは、山ほどあるのですが。

December 8, 2006

コメント(1)

-

【Berlin,Berlin!】美まし国、日本

今、語学学校にて、10分で自分の国を紹介する、というのをやっています。私のクラスは、アメリカ/ロシア/スウェーデン/ポーランド/ハンガリー/イタリア/アフリカ/トルコ、そして日本(私)と、見事に国籍がバラバラ。いやはや、素晴らしい。=====さて、今日は私の番。せっかくPCがあるし、こういうのは好きなので、「日本」を紹介するPPTを作成しました。日本の位置から始め、東京・京都の紹介、日本の四季と行事、伝統文化とポップカルチャーまで。を?我ながら、かなり上出来じゃないかしら?これだけコンパクトに、しかし幅広く日本を紹介するのって、結構難しいかと。漫画とアニメを紹介するビジュアルは、間に合いませんでしたけど…。PPTのアニメーション機能をフルに使っての紹介は、かなり楽しんでもらえたようです。あと、レイアウトのセンスがもう少しあればなぁ。=====もちろん、ビジュアルだけに頼っているのではなく、喋る内容は、別にノートに書いているのですよ。基本的には、表示資料/(配布資料)/発表原稿の順に、詳しくなるよう用意しておくのがセオリーですから。-----発表後「日本語」について質問が出ました。うん。この質問は出るかも、と思って、「END」の資料の後に、ひらがな・カタカナの紹介&50音表を用意していたのです。ビンゴ。このやり方は、会社で教えてもらった方法で、発表する相手に合わせて「表示資料」は順番を差し替えたりするわけですが、発表予定がなくなった参考資料も「END」の後に置いておくのです。そうすれば、質問があった時に、別資料を立ち上げなくても、同一資料の検索で表示できますから。そして、想定質問に対しては、資料を陰で準備しておく、と。=====さてはて。この資料を作成しながら、それにしても、日本は美しく豊かな国だなぁ、と改めて実感。それにしても、伝統文化の紹介をしてから、今の文化について話す時に「伝統文化はこうですが、それよりもこちらに人気があります」なんて紹介するのは、心が痛い。ちなみに、OZAWA Seiji / ONO YOKO / KUSAMA YAYOI あたりは、やっぱり有名で、NARA YOSHITOMO のビジュアルは、女の子受けすることが判明。 =====ここ数年来、「日本人なら日本の文化ぐらい知ってろよ」を掛け声に、お茶をやったり、日本の基層文化から現代美術まで見てみたりしてたわけですが、方向性は間違えてなかったな、と。何となく、そんな自己満足にひたった一日でした。そう、私は今日から旅行に出てしまうので、新年まで皆さんとはお別れ、なのです。でも、今日ので、それなりに好感度アップしたのではなかろうかしら。また、皆さんとお会いできるのを楽しみに。

December 8, 2006

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 宝塚好きな人いませんか?

- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…

- (2025-11-12 05:30:05)

-

-

-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 【 中学・高校生用 】お弁当の作り方…

- (2024-05-07 10:19:14)

-

-

-

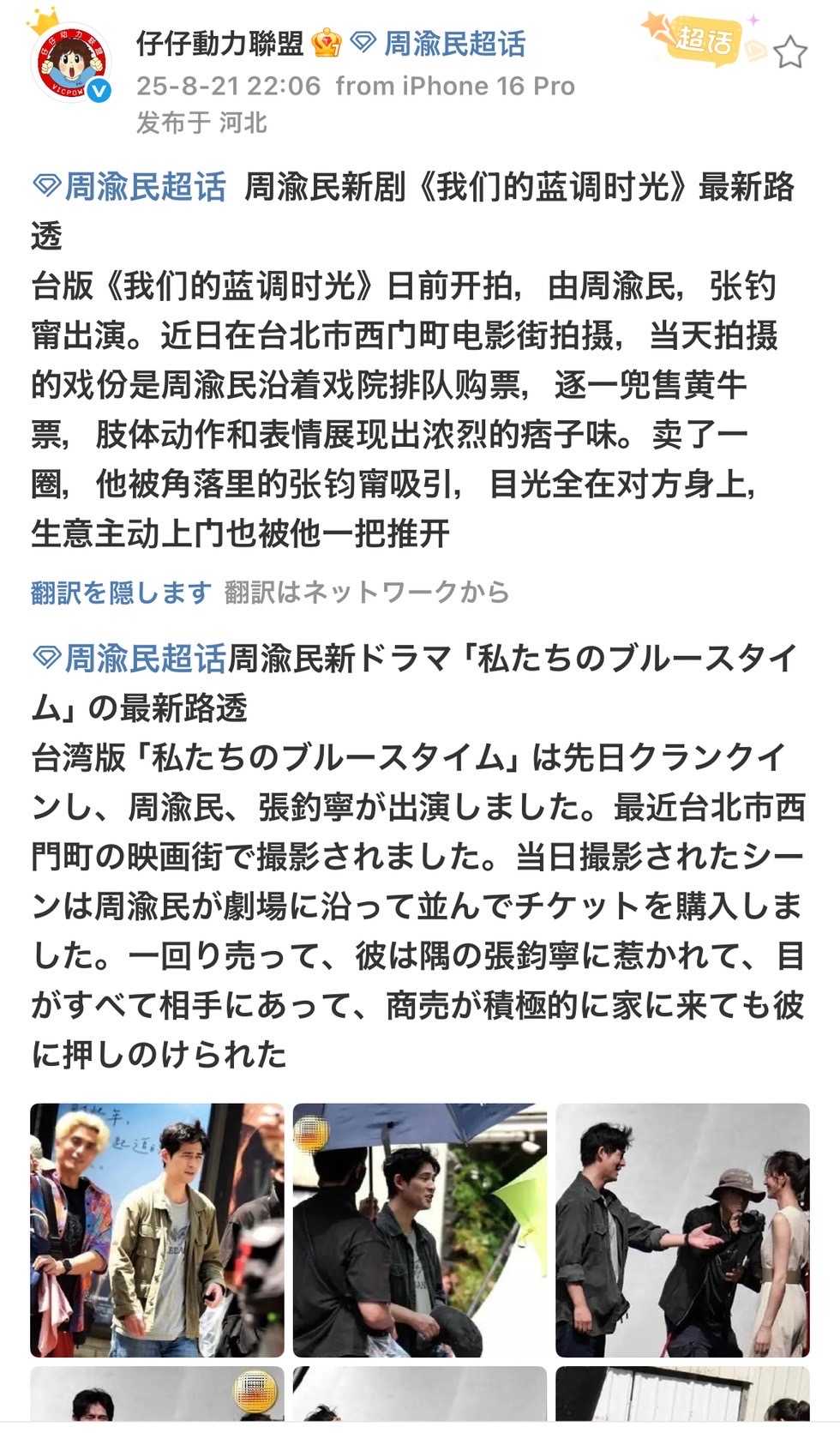

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-