2014年01月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

あいさいの日

だそうです。 なるほど、1(アイ)31(サイ)ね。 しばらくセンター試験国語をネタにしたせいで、不倫だ、夫婦喧嘩だ、なんて話題ばかりだったので、ほっとします(笑) え? 愛妻エピソード? のろけ話は長くなるのでやりません(笑) でも、正直、愛妻と恐妻って紙一…何でもありません。ありませんよ。

January 31, 2014

コメント(0)

-

夫婦喧嘩の顛末。

妻のことは大事だけど、不倫相手に心惹かれる夕霧(夫)。妻は、大きい子を家に残し、小さい子らを連れて実家に帰ります。妻は夫と顔を合わせようとすらしません。==========センター試験の古文は、なかなか難儀なこのシチュエーションの中で、夫婦間のやり取りを、どちらの発言か考えながら訳していく、という問題を問5として出します。----------選択肢を整理すると、このような感じになります。※わかりやすくするために、選択肢にだいぶ手を加えています。==========(1)A:夫「お前は年甲斐がない。多くの子供をなすほど深い仲なのに、少しの出来心くらいで実家に帰るなんて」B:妻「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない。あなたの心が離れた自分は変わりようもないから何をしようと勝手です。子供たちのことは、後はよろしく」(2)A:夫「子供たちをほったらかしで女御のもとに入り浸るなんて軽率だ。子育ての苦労くらいで実家に帰るなんて無責任だ」B:妻「浮気者との間の子を育てるのは飽き飽きです。子供たちはそちらで世話してください」(3)A:妻「年甲斐もなく、恋にうつつを抜かして、子供たちのことを忘れるなんて親として無責任でしょう」B:夫「私の気持ちはもはやもとに戻りそうにもないが、子供たちだけは見捨てずにいてくれれば嬉しい」(4)B:妻「あなたに愛想をつかされた自分だし、今更性格を直すつもりはない。私のことはともかく、子供たちだけは面倒を見てほしい」C:夫「言いたいことは分かったが、私の名誉も考えてほしいね」(5)B:妻「私に飽きたあなたの気持ちがもとに戻るはずもなく、お好きになさればよいが、子供たちへの責任は負って頂きたい」C:夫「穏やかなお言葉ですね。でも、このままだと、名誉が傷つくのはあなたの方ですよ」==========…怖いよぅ。なんか、どれもトゲトゲしているよぅ。----------(2)は妻が女性のもとに通ってる感じになるので、「?」な会話になっていますが、(1)の男性主義的な発言、(3)の開き直り、(4)(5)の妻に対する挑発…。(5)の「穏やかなお言葉ですね。」とか嫌味発言だし。----------いや、まぁ、浮気の結果、妻が実家に帰って顔も合わせてくれない、というシチュエーションですからね。----------古典の本当の面白さは、こういう男女の機微的な部分にあって、中高生にその面白さを伝えるのは難しい、という話をよく聞きますが、まさか、その部分が(まぁ、もっとハードだったり、あからさまだったりのシーンではないにせよ)センター試験に出るとは。一人で読み解く分には楽しいですけど、このシチュエーションを高校生に説明するのは難しいなぁ(笑)

January 30, 2014

コメント(0)

-

不倫の話の続き。

古典の世界の倫理観は、今とは違うもののはずです。だから、我々の感覚からすると突飛な内容であっても、それがテキストに書いてあったら「正しい」のです。もっと言えば、現代国語でも、感情移入できるかどうかは別問題で、テキスト通りに登場人物の心情を読むことが基本です。さて、前回からの続きで、2013年度センター試験から、古文の問4の選択肢を見ていきましょう。「「雲居雁(くもいのかり)」の夫である「夕霧(ゆうぎり)」は、妻子を愛する実直な人物で知られていたが、別の女性(「落葉宮(おちばのみや)」に心奪われ、落葉宮の意に反して、深い仲となってしまった。以下は、これまでにない夫の振る舞いに衝撃を受けた妻が、子供たちのうち姫君たちと幼い弟妹たちを連れて、実家へ帰る場面から始まる。これを読んで、次の問いに答えよ。」こんなシチュエーションを前提に、夫の心情について選ぶのですが、===========(1)妻をずっと実家に居座らせるわけにもいかず、 一方でおとなしく自宅に戻りそうにもないので、 どうしてこんな女を良いと思ったのかと、 妻をいまいましく思っている。(2)妻には出ていかれ、落葉宮は落葉宮で傷ついているだろうと想像され 心労ばかりがまさるため、 恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れないと、 嫌気がさしかけている。(3)眠っている我が子の愛らしさに、 この子を残して家を出ていった妻の苦悩を思いやって心が痛み、 自分はつくづく恋愛には向いていないのだと悟り、 自分の行動を反省している。 (※ 妻が連れて行ったのは小さい子らで、大きい子たちは家に残っています。)(4)落葉宮と深い仲になったものの、 不思議と落葉宮と妻との間で心が揺れ、 妻の乱れる心の内を思うと、気持ちが落ち着かず、 自分の行動を後悔して、死にそうなほど苦悩している。(5)落葉宮を愛していても、妻がいる限り先が見えず、 落葉宮も現状に悩んでいるかと思うと心穏やかではなく、 世間の目も気になって、 妻との生活が嫌になり、別れたいと望んでいる。----------まずからもって、(1)の選択肢。自分が不倫しておいて、「いまいましく思う」ってどうなのよ、って話ですが、世の中、自分勝手な人はこんなことを思ったりしなくはないのでしょう。でも、それを高校生に選ばせるの?って思います。(2)も、「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない」って、ただの八つ当たりですし、自分が不倫愛にうつつを抜かしておいて、何を言っているんだ、と思います。(3)(4)は、まぁ、身勝手は身勝手ですが、現代でも通じる反省かな、と思います。(5)は、なんか、この先、犯罪小説に発展しそうな展開ですね。答えは、前後の文脈と、傍線部の訳からして、(2)なんですけどね。心労の種を蒔いたのはお前だろ、って話です。==========しかも、この夕霧(夫)、落葉宮は会うことすら拒否していたのに、無理やり押し入って、不倫に及ぶ、という非道っぷり。その後も拒否する落葉宮に、「もう噂になっているから、僕を拒否したら、余計に世間体が悪いよ」と言ってのけます。そんな野郎に「恋のやりとりを楽しいと思っている人間の気が知れない」って言われてもね。===========『源氏物語』を書いた紫式部はもちろん女性ですが、当時の倫理観がどうであったのか、誰にどんな感情移入をしながら書いたのか。また、当時読んでいた女性がどう感じたのか、「このクズ」なのか、「私もこんな人に言い寄られたい」なのか。まぁ、現代の倫理観に照らすのは、古典の理解の仕方としては、良くないこと、なんですけどね。このお話は、問5に続きます。※前回と同じく、わかりやすくするために、選択肢に少し手を加えています。

January 27, 2014

コメント(0)

-

不倫の結末。

不倫について、高校生に聞いてみたいと思います。というと、問題がある気がするのですが、それが問題になっているのです。今年のセンター試験の古典は、『源氏物語』より「夕霧の巻」でした。ええ、まぁ、『源氏物語』というチョイスはありだと思うのですけどね。問題文から省略引用します。「雲居雁(くもいのかり)」の夫である「夕霧(ゆうぎり)」は、妻子を愛する実直な人物で知られていたが、別の女性(「落葉宮(おちばのみや)」に心奪われ、落葉宮の意に反して、深い仲となってしまった。以下は、これまでにない夫の振る舞いに衝撃を受けた妻が、子供たちのうち姫君たちと幼い弟妹たちを連れて、実家へ帰る場面から始まる。これを読んで、次の問いに答えよ。」…現代語の説明からなかなか衝撃的ですが、本文も、問題文もすごいことになっています。===========「心苦し」の説明としてふさわしいのは?(1)妻は、子供たちを実家に連れてきたものの、 両親の不和に動揺する子供たちを目にして、 愚かなことをしたと思っている。(2)妻は、我が子を家に置いて出てきてしまったものの、 子ども達が母を恋い慕って泣いていると耳にして、 すまないことをしたと思っている。(3)夫は、妻に取り残されてしまった我が子の、父の姿を見つけて喜んだり、 母を求めて泣いたりする様子に心を痛め、かわいそうだと思っている。(4)夫は、置き去りにされた子たちが、 妻に連れていかれた子たちをうらやんで泣く姿を見て、 我が子の扱いに差をつける妻をひどいと思っている。(5)姫君(子ども)達が、父母の仲違いをどうすることも出来ないまま 母の実家に連れてこられ、 父のもとに残された兄弟たちを気の毒だと思っている。----------正解は(3)なのですが、(4)とか、夫、非道すぎ。(5)では、子供に気を遣わせすぎ。(1)にしても、(2)にしても、妻が責任を感じてる感じ、なんだかなぁ、です。===========この後の問4、問5もなかなかえげつない選択肢が並んでいるわけですが、それはまた明日にでもお話ししましょう。てか、改めて問いたい。高校生にこんな問題出しちゃいますか?

January 23, 2014

コメント(0)

-

国語の勉強

親讓りの国語得意で小供の時から得をして居る。なぜそんな得意だったのかと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。==========理由あって、「国語」を勉強中です。「国語」を教えて欲しい、と言われ、どうすれば良いか思案中なのです。古文や漢文については、教えたこともありますし、説明も出来ますが、現代文は何をどう教えたら良いのか難しい。正直な話、国語は、小学生の時から得意だったので、基本的に勉強したことがないのです。もちろん、漢字や熟語の勉強はしましたし、授業はしっかり聞いていましたが、定期考査で試験勉強をしたことはないですし、大学入試対策も、あまり勉強をした覚えがありません。それでも、センター試験では200点満点中192点。嫌味でも自慢でもなく、本当に得意だったんです。==========しかし、教えるとなると話は別。自分の思考プロセスを説明することは、とても難しいのです。そこで、本屋で各予備校の出している参考書をパラパラ確認してみたのですが…絶句。「本文をよく読みなさい」「前後の文章をしっかりチェック」「段落の前半に下線部があったら後半を、後半に下線部があったら前半を確認」えっと…そこから?てか、その程度の話で良いの?てか、その程度も出来てないってこと?確かに、基本的過ぎて、学校では教えてもらえないのかも知れない。それにしても、お金を取って教えるほどの内容ではないと思ってしまいます。もちろん、実際に受ける授業の内容は、本文に即して、これを実践していくことで読みを深める、というような形式なのでしょう。==========うーん。まぁ、そうやって理解を確認していって、思考プロセスを整理してあげる、という他ないか。できる限り面白い文章を提供して、試験のための勉強にならないように導いていくのが、せめてもの務めでしょう。==========テクニックに走ればつまらない。成績につなげにゃ意味がない。とかく国語は難しい。

January 22, 2014

コメント(0)

-

Jordanという国

先日、FBで発音の話になった。国内でも「訛り」というのはあるし、それが法則化されていることもある。しかし、これが海外となると、法則を知らないと読めないことがある。例えば、ドイツ語では「J」を「Y」、「V」を「F」、「W」を「V」と発音する。なので「Japan」は「ヤーパン」と発音するし、「Wien(ウィーン)」のことを「ヴィエナ」と呼ぶ。==========ドレスデンの美術館に、とても綺麗な人物画があった。作者名のところに「Vermer」とあったので、「このヴァーマーって画家は、フェルメールに似た感じの綺麗な絵を描くなぁ。」と思いながら見ていた。そこから去る時に、日本人観光客の団体とすれ違った。添乗員さんが「フェルメールの絵はこちらです」と案内していた。その時に気付いたのだ。「V」は「F」発音をするから、「Vermer」は「フェルメール」と読むということに。人知れず赤面してしまったことは、心の奥に仕舞った秘密の一つである。==========さて、題名の「Jordan」である。英語読みだと「ジョーダン」となろう。家にあった民芸品に「Made in Jordan」のシールがあったので、少し首を傾げた。冗談にしては、手が込んでいる。この国の公用語が何かは知らないが、ドイツ語読みで謎は解ける。簡単なので、答えは書かない。==========スペイン語ではニンニクのことを「アホ」と言い、「AJO」と綴るそうである。ということは、「J」を「H」発音するわけだ。そうか、だから「Japan」は「ハポン」なのだな、と分かった次第。「ヤーパン」「ハポン」、同じ綴りなのに、「日本」も忙しいことである。

January 15, 2014

コメント(0)

-

年年歳歳

年年歳歳花相似歳歳年年人不同(ねんねんさいさいはなあいにたり さいさいねんねんひとおなじからず)小学校の卒業メッセージで恩師が書いて下さった言葉。自然は大きく変わらねど、人間は毎年成長できるはずだ、という意味で送って頂いた。==========さて、今日は子供の誕生日だった。あっという間の3年間だった気がする。寝返りをうち、発声をするだけでもすごいと感じたのに、歩き、走り、喋るようになった。誕生日の概念も理解している。まさに、「人不同(ひとおなじからず)」である。==========翻って、自分はいかほどに成長できたか。ただ流されるだけの毎日を送ってきたのではないか。安易に堕しているのではないか。子供の誕生日を祝いながら、心の中でそんなことを思ってみる。今年一年、自分はどれだけのものを得、どれだけのものを返すことが出来るだろう。「Restart!」を今年のテーマとしたのは、目標の再設定の意図もある。子供の成長以上に、様々な立場それぞれで成長を遂げねば、「親父の背中」とは言えなかろう。誇れる背中で向き合えるように。まずは一歩ずつ。==========※冒頭の漢文は、劉希夷作の「代悲白頭翁」という詩の一節であり、全文を読むと、違う意味に取れるが、それについては割愛。

January 15, 2014

コメント(0)

-

in「飛騨の円空」@東京国立博物館

夏目漱石先生の『夢十夜』の中に、木を彫刻するのではなく、木から仏像を彫り起こす仏師の話がありますが、円空の仏像を見る度に、私はこの話を思い出し、この話を読む度に、脳裏に円空の仏像が浮かぶのです。東京国立博物館の第5室という比較的狭い空間の中は、円空の仏像に満ちていました。力強い鉈と鑿の彫跡を残しながらも、繊細で優しい造形の神仏たち。 私はワタリウム美術館さん主催の「飛騨に円空仏を訪ねる」という旅行に参加して、千光寺さんにも2度ほど訪れていますが、何度見ても円空仏の「ありがたさ」に圧倒されてばかりです。しかも今回は、秘仏である「歓喜天」が、全身を観られる形で出展されていました。ご開帳の時ですら、厨子を開けるだけだというのに。小さくて見過ごしてしまいそうな像ですが、本当に必見の仏様です。(象頭の仏様2体が抱き合っている姿だということを知らないと、何を彫っているか分かりにくいかもしれません。)円空仏を観てしまうと、「現代」美術家の木彫など、木を弄(もてあそ)んでいるだけにしか見えなくなります。(『シュテファン・バルケンホール展』感想 参照)「山川草木悉有仏性」の思想を背景とした、木に対する敬意、多くの人を自らの手で救おうとする心、単なる美術品ではなく、民衆の心に寄り添う「仏」であるからこそ、美しく、人を感動させるのだと思います。「飛騨に円空仏を訪ねる」の旅行の際、先生から教えて頂いたのは、どの仏様にしても、今でもずっと信仰の対象として大切に祀られているものだから、単なる美術として鑑賞してはいけないよ、ということでした。なので、今回も、心を込めて、手を合わせながら、拝見させて頂きました。昨年、円空・白隠と、民衆の心に寄り添ってきた仏様を年始から拝見できたのは、本当にありがたいことでした。さて、今年は何に出会えるだろう。==========「飛騨の円空」 @東京国立博物館 http://www.tnm.jp[会期]2013.1/12~2013.4/7[休館]月曜日[料金]一般 900円 / 大学 700円 / 高校生 400円 / 中学生以下無料 作者:円空※今回の画像は、公式HPより引用させて頂いています。

January 11, 2014

コメント(0)

-

in『白隠 HAKUIN』@Bunkamuraザ・ミュージアム

昨年の今頃は、東京で美術館を半日で6館回るという無茶をしました。ちょうど行きたい美術展が目白押しで、自由時間は東京到着から夜までの半日だったのです。その頃はまだこのblogも休止中だったので、感想など、美術館ボランティアの冊子にまとめて書かせて頂きました。先日の「会田誠」「坂口恭平」の記事は、そこからのブラッシュアップ転載。で、今回は、少し新年らしくありがたい展覧会の感想を転載。----------渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで行われていたのは、民衆に寄り添った禅僧、白隠禅師の展覧会でした。円空は、生涯に十二万体の仏像を彫ったと言われますが、白隠もまた生涯に書画を数万点描いたそうです。しかも、僧でありながら、当時の幕府・大名の奢侈を批判し、書物が発禁処分にされるなど、その反骨精神は、独特の諧謔とユーモアと相まって、唯一無二の力強さを発揮しています。この展覧会の見どころというべき作品は、何と言っても観る者を圧倒する「達磨」達。それぞれ、大きさと言い、筆の勢いと言い、ド迫力と形容するほかありません。中には80代の作品もあるのですから驚きます。こういう迫力ある作品の一方で、ユーモアあふれる、観る者の心をなごませる作品が多数あります。禅僧として、与える相手に応じ、分かりやすいメッセージを託したり、厳しい叱責の言葉を与えたりしていたのでしょう。----------宗教が、人の心に寄り添うものであるならば、そのアプローチの仕方が音楽であれ、美術であれ、人の心に伝われば「正解」なのだと思います。昨年、加古川青年会議所の例会で、加古川にある名刹、教信寺の和尚によるコントラバスの演奏と法語を聴かせて頂く機会がありましたが、これもまた、「分かりやすいメッセージ」の一形態なのだろうな、と。ともあれ、迫力ある達磨の絵に睨まれるだけで、背中を警策(きょうさく)で叩かれた気になれる、見応えのある展覧会でした。==========「白隠 HAKUIN」 @Bunkamura ザ・ミュージアム http://www.bunkamura.co.jp/museum/index.html[会期]2012.12/22~2013.2/24[休館]1/1のみ[料金]一般 1400円 / 大学・高校生 1000円 / 中学・小学生 700円作者:白隠※今回の画像は、公式HPより引用させて頂いています

January 10, 2014

コメント(0)

-

本と共に~『竹取物語』

「かぐや姫」のお話を知らない方はいらっしゃらないでしょう。では、その元となっている「竹取物語」のストーリーの概要を説明できますか?大抵の方は、月に帰る話、とイメージするのではないでしょうか。しかし、この物語のハイライトは、「求婚譚」にあります。やってきた5人の求婚者に、それぞれ出される難題。それぞれの求婚者は、それぞれ知恵を出して、その難題を切り抜けようとします。誰がこの難題をクリア出来るのか?かぐや姫の恋の物語の行く末は?というお話。もちろん、最後はかぐや姫が月に帰るわけですが、求婚譚の部分における、それぞれの解決の方法や結末は、意外と現実に即していて、実はSFよりも、ミステリ寄りだったりします。この「竹取物語」の面白さを知ったのは、小学生の時。星新一先生訳の「竹取物語」で、でした。竹取物語 [ 星新一 ]リズミカルな文体で、独自の解釈も交えつつ、無駄なく語られるストーリーは、さすが星新一先生。豊富な言葉遊びに彩られる原作の面白さを教えられたのもこの本です。文語の原文がついているのも有難い。ちなみに、私の持っている本のカバーは、角川映画「竹取物語」公開当時のもの。竹取物語 [市川崑 沢口靖子]てことは、私の持っているこのカバーのかぐや姫は沢口靖子さんなんだ。映画情報を見ると、市川崑監督作品だし、えらく豪華なキャスト陣ですが…あまりにSF過ぎて、小学生ながらに違和感覚えまくりだった覚えが。今見たら、また違う感想を持てるかもですねぇ。---------最近、ジブリ映画「かぐや姫の物語」の関連で本屋さんに平積みされているのを見て、懐かしく思い出しました。(C)2013 畑事務所・GNDHDDTK映画「かぐや姫の物語」この作品情報を楽天エンタメナビで見る映画も見たいですけど…その余裕はないかな?いつか子供とビデオで、ということになりそうです。

January 8, 2014

コメント(0)

-

本と共に~『土佐日記』

『土佐日記』を読みました。とは言え、原文のみで読めるわけもなく、林望先生の『すらすら読める土佐日記』という解説付きの本で、ですが。(念のため「今でしょ!」の人ではないですよ。)すらすら読める土佐日記 [ 林望 ]いやぁ、面白い。実に面白い。林望先生の解説が、非常にあたたかく、分かりやすい。解説というより、もはやツッコミの域ですが。「男もすなる日記というものを 女もしてみんとてするなり」この有名な書き出しから、紀貫之の意図した「面白ポイント」を、丁寧に拾いながら説明が進むので、当時の読者の気分を追体験しながら読むことが出来ます。今なら日本国内、ほぼどこからでも1日で移動は可能なわけですが、当時の「土佐」から「京都」までの実に遠いこと!距離的な遠さだけでなく、足止めを食らい続ける時間的な長さが、不安と焦燥を掻き立てます。軽妙な文章で、皮肉、諧謔を織り交ぜながら、その「時間」を活写し、共に旅する気分に浸ることが出来る、というのは、正に「紀行文学」だなぁと思います。そして垣間見える任地先で失った自分の娘に対する思い。あくまで書き手は「女」なので、自分の仕える主人夫婦の娘、という「設定」になるわけですが、時折顔を見せる、この「あはれ」が、全体の雰囲気を引き締め、「おもろうてやがてかなしき」世界を作り出しています。----------受験生の頃は、文法やら文字面を追うことだけで、「古典は得意」と言いながら、本当の意味で楽しめてはなかったのだなぁ、と感じた読書体験でした。

January 7, 2014

コメント(0)

-

2014年

あけましておめでとうございます。新年のご挨拶がすっかり遅くなってしまいました。とはいえ、振り返ってみると、このblog自体、長らく更新が滞っていたわけで…。毎年恒例にしていた、一年の振り返りも長らくやっていませんでしたし、年頭の「今年のテーマ」も数年放置したまま。(2011年・2010年・2009年・それ以前はリンク割愛)昨年最後の記事が、11月に書いた「カブトエビ」の話だ、ってのも頂けません。というわけで、今年のテーマは「Restart!」新年、心改めて、仕事に趣味に子育てに、懸念事項に蹴りを入れて、新しいことにも積極的に楽しく取り組んで参りたいと思います。

January 6, 2014

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 最近観た映画。

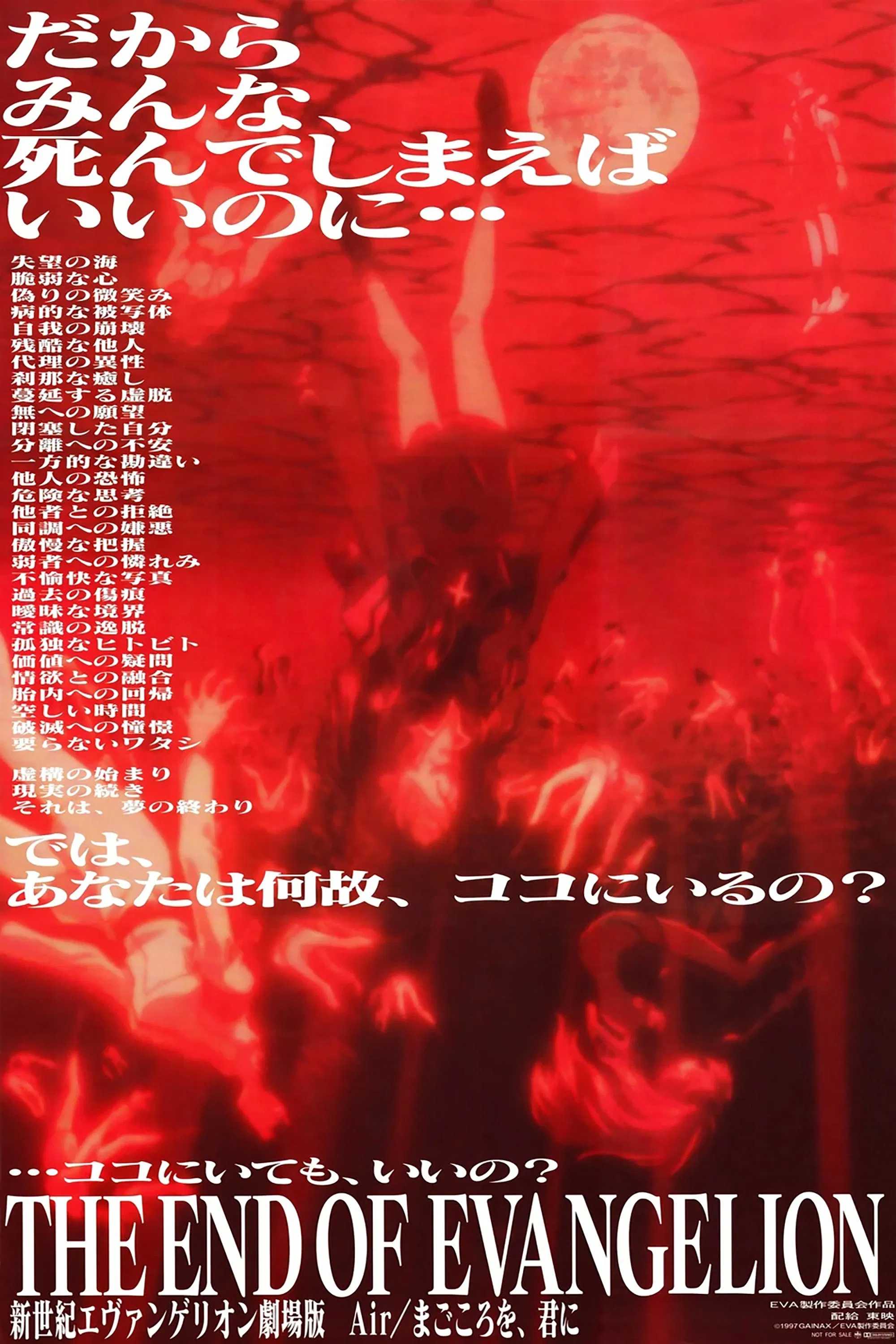

- 【movie】『月1エヴァ EVANGELION 30…

- (2025-11-19 12:35:27)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- 11日のアニメ番組視聴録

- (2025-11-11 19:09:38)

-

-

-

- 海外ドラマ、だいすっき!

- ピースメイカー シーズン2

- (2025-11-19 08:00:04)

-