2007年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

「それでも温暖化は進んでいる」

『不都合な真実』の隠蔽というだけでは言葉が足りない。人の、いや、全ての命を軽んじ、神の代理人を騙って、殺戮と不和の種を世界にばら撒いている「正義」の政権について、「悪口禁止」のこのblogで語るのは、出来る限り避けているのですが…。このニュースが本当だとすると、まさに、民主主義の危機です。かの国では、9.11の後、ジョン・レノンの「イマジン」が「あまりにも反戦的だから」という理由で放送が禁止された、と聞いた時にも、唖然とさせられましたが、これもあまりにも非道すぎる。確かに、勉強したこともない、新聞も本も読めない、兵役はサボって給料だけ貰っていた人が、それなのに「父親が大統領だったから」という理由で大統領を務めることが出来る、民度の低い国ではありますが(まぁ、人のことは言えない「美しい国」の住民ですけど。)それにしても、いや、中世の教会と同じくらい非道い。「それでも温暖化は進んでいる」といって、職を追われた人がいるわけですから。怒りと呆れでモノも言えないので、ニュースをそのまま転載します。毎日新聞のニュースより。http://www.mainichi-msn.co.jp/science/env/news/20070131dde001030028000c.html 【ワシントン和田浩明】ブッシュ米政権下で連邦政府機関に勤務する気象学者のうち150人が、過去5年間で延べ435回にわたって「気候変動」という言葉を報告書から削除したり研究結果を政権の方針に合わせるよう求められるなどの「政治的介入」を経験していた。米民間団体「憂慮する科学者同盟(UCS)」などが30日公表した調査で明らかになった。 ブッシュ政権は温暖化防止対策を定めた京都議定書から離脱し、最近まで地球温暖化と経済活動の因果関係を疑問視する姿勢を維持していた。昨年11月の中間選挙での与党共和党の大敗を受け、大統領は23日の一般教書演説で温暖化は「深刻な問題」との認識を示したものの、連邦レベルでの温室効果ガス規制には依然難色を示している。UCSは今回の調査で「政権ぐるみの気候科学への介入が明らかになった」と同政権を厳しく非難した。 調査結果は下院政府改革委員会の公聴会でも報告された。それによると、約300人の政府関係機関の気象学者のうち、46%が「気候変動」「地球温暖化」という言葉を削除するよう圧力を受けたことがあると回答。43%が、研究結果の科学的意味づけが変わってしまうような内容の変更を強いられていた。25%が、介入の結果、科学者が辞任したり研究への参加を辞退した例を知ったり経験したりしていた。 公聴会では05年まで米政府機関の気候変動研究に携わったリック・ピルツ氏も証言。米石油業界関係者でホワイトハウス環境評議会の幹部が、研究報告書に手を入れて地球温暖化の影響の印象を弱めようとした、などと主張した。 政府改革委のワックスマン委員長(民主党)は、ブッシュ政権が気象関連研究の結果を操作しているとの批判が、長年あったと指摘。同委が調査目的で関連書類を求めてもホワイトハウスなど連邦機関が拒否している、と強い不快感を示した。

January 31, 2007

コメント(2)

-

【Berlin,Berlin!】僕らの青空。

生まれた所や、皮膚や、目の色で、 いったいこの僕の、何が分かるというのだろう?私に関して言えば、「日本人だ」ということが分かるだけで、当然、それ以上のことは分かるわけもありません。人なんて本当それぞれで、 良い奴ばかりじゃないけど、悪い奴ばかりでもない。国籍も、学歴も、家柄も、その人柄を構成する要素ではあってもその人そのものではありません。=====香港出身で、USA在住のアンディ。ちょっと とっつきにくい雰囲気のクールな二枚目で、コンピュータールームでよく一緒になりながら、なかなか話す機会がありませんでした。が、帰りのエレベーターで一緒になって以来、話すようになって、ちょうどその日に、語学学校の飲み会があったので、一緒に行くことに。-----そこで彼が聞かれていたのは、「香港ってことは、日本語話せるの?」「香港は中国だよね?」「香港は香港であって、日本とは別の国だ。」「オレは中国語を喋れるけど、あんまり上手くない。英語が母国語だね。」「香港もアメリカもドイツも、嫌なところはいっぱいあるが、良い国だ。」-----うーん。そうか…。私のせいではないのですが、何となく申し訳ない気分。まぁ、いや日本人である私と一緒にいるから、余計、ということもあるのでしょうけど。「アジアはひとつ」ヨーロッパの人々から見れば、見た目もそんなに変わらず、同じような言葉を喋っているように聞こえる我々は、しかも、どこかで精神的につながっていて、その違いなんて、実はそんなに大きなものではない、と私は思っています。たとえ、違う言葉を操っていても。そして、「国」という枠組みが、その対立心を煽ることがあっても。=====彼とは、その後も一緒に交流会に行ったり、映画を観に行ったり、結構親しくなったのですが、旧正月は、家族と香港で過ごすため、語学学校は最後の週ということで、手紙とお土産を用意しました。 ベルリンのマーク入りの小さなゼクト(シャンパン)、 ソーセージにチーズ。チョコレート。まぁ、そう高いものではありません。いわゆる「気持ちのもの」です。-----ですが、えっと。いや。彼の喜ぶまいことか。色々な人をつかまえては、中を見せて、「今日が最後の日だからということで、mrtkから貰ったんだ」「ゼクト(シャンパン)は、オレは飲めないけど、飾っておくんだ」こっちが恥ずかしくなるくらい。てか、いつもの辛辣クールはどうした?-----よっぽど嬉しかったんだろうなぁ。てか、これだけ喜んでもらえると、私も嬉しい。用意した甲斐があったというものです。…クールに見えて、意外と寂しがりやなのかも(苦笑)いや、クールに見せかけていること自体が、寂しがりの裏返しか。===== ここは天国じゃないんだ。かと言って地獄でもない。そう、ここは まぁるい月が 照らす地球だ。-----国境なんてなくなってしまえばいい。民族も、宗教も、差別も、戦争も、貧困も、人を不幸にするそんなものはなくなってしまえ。それでも問題が解決しないというのなら、いっそ人類なんて、滅びてしまうがいい。戦争をとめられない、役立たずの神様なんていらない。貧困を撲滅できない、役立たずの神様なんていらない。差別を助長する、役立たずの神様なんていらない。そんな試練なんていらない。神様なんていなくても、 哀しいほど青い空の真下で僕らは生きている。=====※ 歌詞引用(青字) The BLUE HEARTSTHE BLUE HEARTS / Live All Sold Out解散記念盤『青空』&『Train-Train』

January 30, 2007

コメント(2)

-

香炉峰。

舞う雪。白い街。いつ読んだか、国語の教科書に、「雪の時は、胸を張って歩く」というフレーズがあった。自分から動くこと。動かなければ霧は晴れない、抜け出せない。分かっていても出来ないこと。でも、やらなければならないこと。雪は全てを白く覆ってくれる。心の霧を凍らせて、簾を高くかかげて。前を向いて歩くとしよう。

January 26, 2007

コメント(10)

-

うしろむき…

天気は晴れても、心は晴れず、いくつかblogのネタも書き上げているのだけれど、明るい話をアップする気にもなれず、重い話をこれ以上アップするのは、こっちの神経が持ちません。考えすぎだってことは分かってて、動くことが処方箋なんだけど。残された時間は少ないというのに…。

January 25, 2007

コメント(7)

-

悪意という悪夢

昔から、他人の「悪意」というのが苦手で、自分に悪意を向けられると、それだけでへこみますし、自分に対してではなくても、周りに発しているのにも、影響を受けてしまいます。---「南京大虐殺」「平和」「ナチス」などのキーワードで検索していて、心無いページに多く触れ、ちょっと生命力を削がれてしまいました。そんなに他人を傷つけたければ、自分から滅びろ、なんて思ってしまう、自分の中の「悪意」にも傷つけられます。---さらに追い討ちだったのが、昨日、学校で上映していた映画が、邦題「es」だったこと。http://www.gaga.ne.jp/es/日本では、レビューだけで、怖そうだから避けていた映画です。心理学をやっている人なら、名前を聞いたことがあるかも。被験者を「囚人役」「監視役」に分け、2週間生活させる、それだけの実験だったはずなのですが…。想像していた以上に悪意の渦巻く(それを行うのは「普通の人」なのです)、えげつない映画で、しかもこれは、1971年、スタンフォード大学心理学部で実際に行われた、そして、その結果、現在では禁止されている実験を題材にしているという…。怖い。「人間は、状況によって、人を傷つけることを何とも思わなくなる」関東大震災の時の話とか、ルワンダの話とか、「カラシニコフ」の話とか、上記の心無いサイトに書かれていた文言とか、過去に自分に向けられた悪意とかいっぺんにフラッシュバックして、自分の中で渦を巻いています。怖い。傷つくことは怖くない。人を傷つける、傷つけている、そのことが怖い。悪意が当たり前に存在することが怖い。想像力の欠如した言説が、人を傷つけて顧みない言説がまかり通る、今の時代が怖い。優しい言葉が、人を信じられる何かが、自分の中の「悪意」を消せる力が…

January 23, 2007

コメント(6)

-

【Berlin,Berlin!】ホロコーストと南京大虐殺-名も無き死者などいない

ベルリンの壁の話に関連して、「平和とは何か」という話をしていますが、戦争とは何か、戦後責任とは何か、ということも、ドイツに来る時の宿題にしてきたことなので、今回はちょっと重く戦争の話です。 - - 殺 す な - - ドイツでの、ホロコースト関連の展示を見て、強く思ったのは 名も無き死者などいないのだということでした。ホロコースト関連の施設では、ナチスの行為によって失われた命に対し、その「死者/行方不明者」の名前を洗い出し、その経歴までデータベース化して、「誰が殺されたのか」ということを明確にしようという努力が行われています。これに対し、日本では(靖国などで、戦争で散った兵士の名前は明らかにする努力をしていますが)、「誰を殺したのか」については、戦闘行為を行ったフィールドが主に海外にあることもあり、そういった努力がないがしろにされてきたのではないか、と感じています。その例として、「南京大虐殺はなかったのか」という話をしましょう。 - - 殺 す な - - 戦争という行為は、人を殺す行為です。「南京大虐殺はなかった」という言葉は、とんでもなく誤ったイメージを喚起する可能性を孕んでいます。 南京は日本軍によって占領されたのです。 その過程で、戦争行為があり、少なくとも兵士は多く殺されたのです。「南京大虐殺論争」の論点は、あくまで、南京で行われた行為が「虐殺」と呼べるかどうか、その規模はどれくらいであったのか、という点にのみあり、上記2点の史実は、否定できるものではありません。おそらく、この点について勘違いしている(させられている)人が、たくさんいるのではないか、というのが、最近感じていることです。そこに「人殺し」はあったのです。殺された人-それが兵士であれ-はいたのです。兵士であろうと、なかろうと、全ての死者には、親があり、友がおり、愛する人がおり、あるいは子供が、兄弟がいたかも知れない。 - - 殺 す な - - もちろん、「戦争という行為自体が、人を殺す行為であり、戦争行為の中で人を殺したことを非難される謂れは無い、中国兵だって、日本兵を殺している」と開き直るのは勝手です。しかし、問題の本質はそこにはない。南京大虐殺否定論者は、「民間の人間を殺したと言うが、彼ら彼女らは民間人を装った兵士なのであり、銃を持って、日本兵に襲いかかってきていたのだ。それを殺して何が悪い。それは虐殺ではなく、正しい戦争行為だ。」という言い方をします。もう一度書きましょう。虐殺であろうがなかろうが、そこに「人殺し」はあったのです。彼ら自身の言い方が正しければ、なおのこと、多くの「兵士と思われる普通の人達」が殺された、いや、はっきり言えば、「日本軍の侵略から自分達の命を、生活を守ろうとしたレジスタンス」が殺された、日本人が殺した、ということです。確かに、それは「虐殺」ではなく「戦争行為」なのかもしれない。しかし、「戦争行為だったから」と言って、胸を張って開き直れる話ではないはずです。 - - 殺 す な - - それぞれの死者には、親があり、友がおり、愛する人がおり、あるいは子供が、兄弟がいたかも知れない。逆に言えば、子供を、友を、愛する人を、親を、兄弟を殺された人々がいる。そのことを忘れてはいけない。自分の子供を、友を、愛する人を、親を、兄弟を殺されて、「戦争行為だったら、仕方ないよね。」と、言える自信がありますか?「戦争行為だったから、仕方ないんだ。」と言われて、納得できますか? - - 殺 す な - - 何度も言いますが、名も無き死者などいないのです。何万人であろうが、何百万人であろうが、南京で戦争行為があり、たくさんの兵士を含む人々が殺されたことは、事実なのです。中国側の怒りの背景に(政治カードとしての側面も無いとは言いませんが)この「殺されたこと」に対する、心の底からの怒りがあることを無視するのは、あまりにも想像力の欠如した行為だと、言わざるをえません。 - - 殺 す な - - 「南京大虐殺論争」の中では、ともすると、「何人殺された」「いや、その数字は多い/少ない」という議論になってしまいます。というより、この論争の論点がそこにあるのですが、死者を「数」で騙ること自体、死者に対する冒涜なのだ、ということを、ドイツに来て、強く思うようになりました。「何百万人」であろうと「何万人」であろうと、死者を数字で述べる時、「誰が殺されたのか」という視点があまりにも欠けています。ドイツではその「誰が殺されたのか」ということに真摯に取り組んでいます。「死者/行方不明者」のリストを詳細に作り上げることで、彼らに対する哀悼の意を示しています。あまりに困難な作業であることは容易に想像がつきますが、時間とお金をかけて、事実を洗い出すことで、「事実」に向き合っている。それに比べると、日本も中国も、「人の命」というものを、あまりにも軽く扱ってきたのではないか、という気がしてなりません。 - - 殺 す な - - 戦争や災害の規模を、我々は「死者の数」で考えてしまいがちです。しかし、そこには、その「死者の数」以上の、親の、友の、愛する人の、子供の、兄弟の悲しみがあり、遣る瀬無さがある。右の頬を打たれて、左の頬を差し出せるのは、本当に強い人だけに出来る行為なのだと思います。遣る瀬無い思いのやり場を、怒りの矛先を、探してしまうのが、人間の弱さです。それに対して、頬を打った側が、左の頬を差し出せと要求するのは、心無い行為なのだ、と私は思います。 - - 殺 す な - - 戦後60年も過ぎ、政治体制上の問題などもあって、今から「事実」を検証するのはとても困難なことでしょう。しかし、単なる「歴史解釈」の問題で時間を費やすよりは、実際の「事実」をきちんと検証することこそが、死者に対する、本当の弔いなのだと私は思います。そして、あわせて、戦争によって人の命が失われることがないよう、平和への努力をつづけることも。===== ※ 今回ラインとして使用した「殺すな」は、ベトナム戦争時に 岡本太郎先生が反戦運動で使われた標語からの引用です。 ※ wikiの関連ページ:「南京大虐殺」「南京大虐殺論争」

January 22, 2007

コメント(10)

-

【Berlin,Berlin】台風?

所変われば、台風が来る季節も変わるのですね。なるほど。雷って久しぶりに見たな。ドイツ来てからは初めてかも。雹にはあったけど。問題はこれが、例年のことなのか、特別なことなのかが分からないことだ。うーん。今から帰るのになぁ。「雨の中9マイルは遠すぎる」 『9マイルは遠すぎる』ハリー・ケメルマンあら。画像なし?ミステリの古典的名作なのに。

January 18, 2007

コメント(8)

-

本とは長いお付き合い。

日本出身だ、という話をしていたら、クラスの(とても頭が良くて可愛い)スウェーデンの女の子から、「日本と言えば、私、村上春樹知ってるよ。『海辺のカフカ』とか、すっごい良かった。」と言われて、びっくりしました。(ノルウェー出身じゃないのが惜しい?)=====さてさて、今回は、ドイツの本屋さんのお話。多分、ミュンヘンとベルリンで同系列なのだと思いますが、ミュンヘンでは、Karls プラッツに面して、ベルリンでは、ZOO駅の近くにある大書店は、ちょっと面白い。中二階、中三階の形で、半円形のラウンジがあり、落ち着いた雰囲気で読書ができるようになっています。また、2階には、卓上照明までついた、ライティング・デスクがあり、ここで勉強も出来るようになっています。そして、当然のようにカフェ併設。内装の建築設計も面白く(特に半円形の中階の置き方)、何となく足が向いてしまう、素敵な本屋さんです。===== (左から、トランク入りのゲーテ全集 / 木彫りの表紙の聖書 / ものすごい迫力の仕掛絵本)=====さて、話を日本人作家の活躍に戻して。 左から、 『IN DER MISOSUPPE』 村上龍 『Tokyo Love』 金原ひとみ 『DER WEG ZUM REICHTUM IN 75 SCHRITTEN』 堀江貴文(ホリえもん) …いや、だって、置いてたんだもん。題名は、「75ステップで金持ちになる方法」くらいの意味ですけど…。平積みされてたのですが、いつの間にかなくなっていました。探せば残っているのでしょうが。『Tokyo Love』は何だろう?楽天からそれらしい本を持ってきてみました。 こちらは、村上春樹氏の著作コーナーと『海辺のカフカ』の朗読CD。 去年は「カフカ賞」も受賞されたそうで、世界的に大人気の作家ですね。中国でもすごい人気なのだと聞いたことがあります。…と言いつつ、実は彼の作品は読んだことないのですよ。いや、その、題名がお洒落すぎて…読まず嫌い?いろいろな人に薦められてはいるのですが。うーん。帰国したら読んでみますか。

January 17, 2007

コメント(4)

-

【Berlin,Berlin】ベルリンの壁について@チェック・ポインド・チャーリー

ベルリンには壁がある、ということを知ったのは、いつの頃だったか…。その壁が壊れたのだ、それはとても喜ばしいことなのだ、というニュースは、東西ドイツが統一された、というニュースとごっちゃになって、私の記憶の中にあります。東西ドイツ統一の時には、何が起こったかを知りたくて、それがどんなすごいことなのかを理解したくて、新聞の関連記事を、ひたすら切り抜いていました。ソ連の崩壊も、その後あったはずなのですが、それについては、そう熱くなった記憶がありません。他の東欧諸国の変化の流れの中で、何だ、今度はソ連か、という理解をしていたような気がします。=====ベルリンに到着した日、ミュンヘンで知り合ったM氏に出迎えてもらい、二人でまず向かったのはチェック・ポインド・チャーリーでした。途中、残している壁に、「テロの歴史」が屋外に展示されています。これについては、またいつか語りましょう。そこを抜けて、少し行くと「あなたはアメリカ地区を離れようとしている」という看板が。ここの近くのビルの中に、チェック・ポインド・チャーリー/壁博物館はあります。=====ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、多くの人の命を奪った事実。しかし、このことは、今のベルリンの姿からは、想像できません。必死になって、例えば川を潜って、地下道を掘って、ビルから飛び降りて、空を飛んで、トランクに隠れて、逃げようとした、あるいは、家族に会おうとした人々。ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、多くの人の命を奪った事実。引き裂かれたベルリンの地図。ある日設置された鉄条網。思ったより低い壁は、簡単に乗り越えられそうに見えます。しかし、緩衝地帯を挟んだ2重の壁を突破するのは、命がけの行為なのです。ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、多くの人の命を奪った事実。同じ言葉を話す人々。引き裂かれた家族。生活の格差。自由の意味。ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、多くの人の命を奪った事実。「芸術作品」も多く展示されているのですが、壁がある時代の作品は、暗く、叫び声が、なにかの軋みが聞こえてきそうな、重苦しい作品ばかり。最後の部屋、壁が崩壊してからの作品は、一転、明るい喜びに満ちた、楽しい作品に変わります。おそらく、これが、「自由」の意味なのでしょう。-----壁が崩壊することを、そして東西ドイツの統一が行われる日が来ることを、当時の人達は、夢見ることはあっても、想像していなかったはずで、だからこそ、命を賭けても、脱出という選択を行わざるを得なかった。ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、人に命を賭けさせたのです。それまで一緒に暮らしていた人々の生活を、分けてしまったのです。そして、国民の命を守るべき「国」が、国民の命を奪ったのです。=====『グッバイ、レーニン!』は、ここ数年観た映画の中でも傑作です。 この映画、壁崩壊の前夜から、東西ドイツ統一、通貨統合、ワールドカップでの「一つのドイツ」の活躍と、ドイツ統一の流れを背景に、母親思いの息子の「活躍」を描いた作品。冒頭、母親が、東ドイツの政府に向けて、配給品についての意見を述べるのですが、それが、エスプリが効いていて、とても面白い。「壁の向こう」について、我々は想像するしかなかったですし、逃げてくる人が多いことを考えれば、苦しい生活だったと思ってしまいがちですが、そうではない「普通の生活」があったのだ、という、当たり前のことに気付かされます。そして、その生活が、統一により、徐々に変わっていく中で、失われていくもの、そして、主人公が守ろうとするもの。ラスト近くの「演説」のシーンでは、「もう一つの理想社会」が語られます。-----そう、「国家というシステム」が、人の命を奪うものなのだとしても、生活者は、人の命を奪いたいと思っているわけではない。むしろ、理想を追い求めて生きている。=====ミュンヘンで、同世代のY氏と、壁崩壊とドイツ統一の思い出を語り合った時、「次は、もうすぐ韓国と北朝鮮だと思ったけどなぁ。」という話が出ました。そう、私も、当時そう思っていました。しかし、あれから何年もの月日が流れたにも関らず、同じ言語を持つ2つの国家は、統一の夢を語りながら、いまだに統一されてはいませ。ベルリンの話と同じように、ただ、国境と呼ばれる線がある。それだけのことが、何十年にも渡り、家族を引き裂いたりしている事実は、隣国においては、遠い過去の話ではないのです。どうしても、現在の論調からは、北朝鮮批判になってしまいがちですが、元を辿れば、アメリカなり、ソ連なり、中国なりが、かの国を引き裂いた事実があっての状況であることを忘れてはなりません。(日本の責任については、今回はあえて語りません。)いつの日か、平和的に2つの国が統一され、1つの国として、世界の檜舞台で活躍することを、私は期待し、また楽しみにしています。=====世界には、多くの国境と呼ばれる線があります。しかし、それが人の命を奪うために存在するというのなら、それを動かすために人の命が要求されるというのなら、そんなものは、いらない。=====人間はどこまで残酷になれるのだろう。人間はいつまで愚行を繰り返すのだろう。「宗教」が人を殺すなら、私はそんな「神」を信じない。「権力」が人を殺すなら、私はそんな「政治」を認めない。「利権」が人を殺すなら、私はそんな「会社」を許さない。「民族」が人を殺すなら、私はそんな「民族」に属さない。「思想」が人を殺すなら、私はそんな「言説」を肯定しない。「国境」が人を殺すなら、私はそんな「国」を認めない。私は「不偏不党無所属」。神にも悪魔にも喧嘩を売って、それでも私は生き抜いてやる。私は「不偏不党無所属」。権力にも世論にも喧嘩を売って、それでも私は幸せに生きてやる。 初出; 『大アンコール・ワット展』@そごう美術館 改訂; 『ホテル・ルワンダ』 掲載; 『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』=====常設展@チェックポイント・チャーリー/壁博物館 [Museum Haus am Checkpoint Charlie]http://www.mauermuseum.de/会期:-----作者:-----★★★★☆

January 14, 2007

コメント(7)

-

迷惑TBのシステム

幸い、管理を留守にしていた週末にはなかったのですが、今日blog更新していたら、よろしくないTBが山のように。今までそんなになかったのになぁ、と思いつつ、思い当たったのは、こちらの記事で(もちろん冗談で)「女好き」と書いたこと。そっか、この単語で拾われたわけだね、と苦笑。ほとぼりが冷めるまで、TBは「楽天ブログのみからの受付」にします。まぁ、つまらない冗談を言ったせいなわけで、自業自得ですね(苦笑)

January 8, 2007

コメント(4)

-

【Berlin,Berlin!】映画のチカラ

シチリア出身のステファノ。授業中、それぞれで問題を解いていた時に、彼が鼻歌で奏でていたのは、『ゴッドファーザー』のテーマ。 …みんな気がついて大受け。色々な国籍の人間が混じっているにもかかわらず。改めて、映画の力、文化の力、アートの力って、すごい。

January 8, 2007

コメント(0)

-

【?バトン】~夏休みの宿題2。

これまた8月に、これは劇団時代同期の まなか先生から頂いたバトン。なのですが…題名がなかったので、趣旨が不明瞭なんだよなぁ。私を個人的に知っている人には面白い、か?ただ、数が多いので、飽きたらご容赦。-----週末は更新できないので、まとめての更新です。それにしても、日が経つのが早いことだ…。-----左のカテゴリに「バトン」追加しました。結構答えていることにびっくり。=====●名前とその由来 父親から一字(父親の名前は漢字一字のみ)、 実家経営の会社名から「明」の一字。 分かりやすく言えば、父親の名前が書いてあるものに、 「明」を付け足すと、私のものになる、ということです(笑) 自分の子供が女の子2人なら、自分の名前を分けて、 「子」をつけると簡単だよなぁ、と思っていることは内緒。●ばとんを回してくれた方の印象は? 真面目な常識人。 朱だけではない、カラフルで強烈な色に交じりながら、 しっかりと自分の色を通して来たのは、すごいと思う。●普段着はどんなかんじ?? ドイツではさすがに洋服。 イメージチェンジを狙って、黒目にしていたところ 「むしろイメージチェンジしたら?」とのアドバイスを貰い、 茶・ベージュ系の明るめの色調に逆戻り。 日本での休日を、季節の着物で過ごしていたのは、公然の秘密。●年齢?? 昨年而立を迎えました。●自分を変態または変人だと思いますか? 変態だとは思いませんが、変人と見られていることは承知の上。 とは言え、「こっちが真っ直ぐ歩いているのに、道がないのは、道が曲がっているからだ」とも思ってたり。●SとMどっち?? 苗字はMで始まりますが…。 Mに見られがちですが、正直きつく言われたりするのは苦手。 きつく言うのは、もっと苦手。 でも、タガが外れると、結構非道いこと言ったりするからな…。 結論。どちらでもなし。●飛行機に乗ったことがありますか?? どうやってドイツに来いと? そこ、「船」とか「鉄道」とかのつっこみは却下ですから。●好きな食べ物TOP3 NO.1 鍋 (みんなでわいわいと)NO.2 たこ焼き/お好み焼き (国民食)NO.3 日本料理 素材をちゃんと活かし、丁寧に手間暇かけて作った料理に勝るものは… あ。 鍋とお好み焼きだ。●これを食べたら死にますな三種の神器 食物の好き嫌いはありません。 (無理してでも)全部頂くが基本。●住処にしているとこはどこ? 現在はドイツ。 帰国したら書庫♪●これを打ってる現在眠いですか? 徒然草に曰く、「眠くない時に仕事しなさい」●夜型?昼型? 夜型。 昼型に切り替えたいと、小学生の頃から思ってます。 つまり、小学生の頃から夜型だったということです。●ドラマとアニメはどちらをよくみますか? 三谷幸喜(『王様のレストラン』『古畑任三郎』)さんとか 君塚良一(『コーチ』『踊る大捜査線』)さんとか (ありゃ。「コーチ」は楽天では出品がない?) みたいな、恋愛系じゃないもの以外はあまり…。 大河ドラマもそんなに。 となるとアニメ?でもアニメもそんなには。 ●ゲイ、バイ、レズ、ノーマルどれ?? 基本「女性は苦手」ですが、普通に女性が好きです。 短く言えば「女好き」ですが、何か?●水泳はできる? 溺れない程度には。●北海道と沖縄行くならどっち?? また、中途半端な質問だなぁ。 まだ行ったことのない沖縄を優先。 ●野生的OR上品?? 上品とは言いかねますが、 野性的と言われたら、びっくりします。●化粧するORしない? しません。 あ。まぁ、舞台上では。●歌は音痴ですか? うちは家系として音痴なのではないかと疑っています。 でも(気心の知れた友達とこっそり行く)カラオケは結構好きです。●機械は得意なほう? いきなり分解された時計を渡されても 困りますけど。 ●メール派?電話派? 実家には電話。友達にはメール。 ものすごく気が向いたら手紙。●好きな動物 犬と猫なら犬派。 一番好きな動物はペンギン。●性格は? 人見知り。 …本当なんですってば。●いま叫びたいことは?? 「もう少し面白いバトンを考えやがれ!ボケにくいわっ!」 =====さてさて、最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。これも、素直にここで打ち止め。書くネタが無い時にでも拾ってやって下さい。

January 6, 2007

コメント(7)

-

【進化バトン87世代目】~夏休みの宿題。

ずっと昔(8月だ!)に、劇団時代の後輩 snegさんから頂いたバトン(こちら)。snegさんのロシア生活は既に最終回を迎え、すれ違いのタイミングで帰国されているのですが。はは。そう、忘れていたわけではなかったのですよ。ただ、更新がね…今も眠っている写真がいっぱい。という話はさておき、【進化バトン】だそうです。質問を1つ削って、1つ加える、と。うーん。初代のバトンがどんな内容だったか気になりますね。それにしても、自分で質問を加える、ってのが難しいな…。そっか、回す人に聞いてみたい質問を考えれば良いんだ。*********************************************【進化バトン87世代目】ルール・気に入らない質問を一つ削除し新しい質問を加える(1番下の質問のみ対象外)・【進化バトン○世代目】のところをカウントアップ( 1)する《問1》世界が滅びるとして、最後にあなたが食べたいメニューを教えて。 ↓この質問を削除して あなたのオススメの作家さん(小説家・芸術家共に可)を教えてください。 ということで、私のオススメは、クラフト・エヴィング商會さん。 『らくだこぶ書房21世紀古書目録』 『ないもの、あります』 『すぐそこの遠い場所』『じつは、わたくしこういうものです』 『どこかにいってしまったものたち』 本当にキュートな作品を創られる作家さんで、 このblogでも、機会がある度に紹介しようと目論んでいますが、 なかなか新作も出なくて…。 アートとも、小説ともつかない、独特の作品世界を展開される、とても素敵な作家さんです。 読む/読まないは別として、是非本屋さんで手に取ってみて下さいな。《問2》次に旅行したいところはどこですか。 北欧諸国。スイス。イタリア。スペイン。 帰国前に、どこか寄って帰りたい。 ちなみに、住みたいところはイギリス。 とは言え、今ドイツにいるから この回答なだけで、 アジア諸国も大好きです。《問3》今一番欲しいモノは何ですか? 語学力と行動力 って、回答が切実だな…。《問4》マイブームは何ですか? にんじんジュース。 意外でしょ?《問5》人に言われて嬉しい言葉、または人から言われたい言葉は何ですか? 「好きです」 で、どうでしょ? あ…。こっちが言う側に回らなきゃ、なのか。 なお、男性からのこのセリフは受け付けておりませんので、悪しからず。《問6》最近起こった事で、「もう一生忘れられない!」と思った出来事は何ですか? まだアップしていない(一部友人宛に携帯にて配信)、 ドイツ人のおっさんとのルームシェア生活。 毎日とんでもな事件が起こる日々。最後はエスケープを敢行! いや、ドイツ人のおっさんとコントをやりに来たわけではないんだってば。《問7》生まれ変わったら次は男がいい?女がいい? 女性。 今の「男性」としての人生をめいっぱい楽しんで、次は違う方を経験してみたい、と。 はは。前世があるのだとしたら、きっと同じように「次は男性が良い!」って言っていた女性だったんだろうな、って思います。《問8》次にバトンを回す5人をお願いします ええっと。毎度のことながら、私のところで打ち止め。 期待された方、ごめんなさい。 でも、皆さんのオススメ作家って気になるんだよな…。 暇な時にでも拾っていただければ幸いです。

January 6, 2007

コメント(3)

-

【Berlin,Berlin!】ホテルに何が必要ですか?

語学学校で、3人ずつのグループに分かれ、「場所」の単語を1つ言って、そこに必要な「物」を3つ、その物と関係する「動詞」を3つというゲームをやりました。つまり、例えば、 場所 : 「浴室」 モノ : 「鏡」「石鹸」「カミソリ」 動作 : 「鏡を見る」「手を洗う」「髭を剃る」という感じ。私の組は、アフリカ人の女の子(ジェネヴァ)と、ロシア人の青年(ヴァディム)。=====さて、私の番に与えられたお題は「ホテル」「べットでしょ、ライティングデスクは…必要ってほどじゃないか、あ、ランプ。」と呟いていたら、アフリカ人の女の子(ジェネヴァ)が、「彼女は?」…え? はい?「いや、必要なの?」ヴァディムも、大きく頷いて、「mrtkは、独りで泊まるのか?」いや、ユース暮らし長いし。そもそも彼女いないし。「独りで泊まるでしょう?」すると、すかさずジェネヴァが大きなリアクションで「何故? どうして?」」え~。そんなこと言われても。思わず、「そうしたくても、彼女いないし。」と(ちょっぴり本音を)口走ったら、再び「何故? どうして?」え~。追い討ち?「何故、と言われても…」うわ。ヴァディムもすごい楽しそうだし。ヴァディムも彼女いないって言ってなかったか?=====ちょうど授業の時間が終わったので、ゴングに救われた形になりましたが…。フランス風のジョークなのか、文化の違いなのか、文化理解の道は険しいです。=====で、ホテルに泊まるのに「彼女」は必要なのですか?

January 5, 2007

コメント(5)

-

【Berlin,Berlin!】No Kangaroos in Austria !

個人的に大ヒットだった 「 オーストリアに カンガルーはいません! 」ポストカード。-----これのTシャツを買わなかったのが悔やまれます。ちなみに、べルリンで、同じデザインの「 べルリンに カンガルーは… 」も見たのですが、オリジナルのウィットが失われてます、ってば。=====さて、先日、日本の紹介をPPTでやった時のこと(関連記事はこちら)。一通りの発表を終えた後で、ハンガリー人のとっても美人でキュートな女の子(映画女優さんみたいなの!)から質問を受けました。「で、パンダはどこにいるの?」「…え?っと、動物園、かな?」ヴェロニカ、申し訳ないんですが、日本にパンダはいないんです。

January 4, 2007

コメント(2)

-

【Berlin,Berlin!】これも、どうぶつ占い?

年末年始、日本のニュースが流れていました。東証の納会の映像。手拍子で締めるシーンと一緒に、「干支」の交代映像も流れていました。今年は、戌から亥なので、子犬と瓜坊が並んで、超キュート。 (交代の画像はなかったので、適当に探してきました。)でも、手拍子も、この真面目な場で動物が並ぶのも、「海外面白映像」なんだろうなぁ。=====さて、この「干支」、少なくともイタリアでは有名なようで、クラスのイタリア人から「俺、ドラゴンなんだぜ!」と言われ、一瞬きょとんとしてしまいました。交流会の席上でも話題になり、「私は何の動物?」と聞かれて、「ネズミだね。」と答えたら、残念そうなリアクション。干支の最初の動物なんだよ、というのはフォローになっていたのか、いないのか。-----ドイツでも、「中国占い」の名前で雑誌が出ていたりします。(写真を撮ろうと本屋に行ったら、見つけられませんでした。後日出来ればアップ)…うーん。日本ではあまり「占い」としては使わない気がするなぁ。「今年は"丁亥"で、これは どういう年です」というようには使いますけど。「子年生まれの今年の運勢!」なんて、あまり見ない気がする。まぁ、年男/年女、厄年、なんてのはちょっと近いかな?=====「同じ年に生まれた人が皆同じ運勢傾向で、それが12通りしかない」なんて言い方をすると、星座占いだって、同じなのですよね。「同じ月に生まれた人が皆同じ運勢傾向で、それが12通りしかない」わけですから。-----この2つを組み合わせると、12X12で144通りあるわけですが、同じ年の同じ月生まれは、似た運勢傾向にある、というのも、まだ、かなりおおざっぱな感じがするわけで。-----どうぶつ占いが流行ったのは、何通りかの「キャラクター」をランダムに ばら撒くことで、「信憑性」を確保した点も大きいかと。ちなみに、私は、 「耳は大きいけど、人の話を聞かないゾウ」だそうです(苦笑)。 ※ 玖保キリコさんの絵のバージョンはこちら ※ もう少し詳しい解説の「新動物占い」はこちら後者によると「包容力のあるゾウ」だそうですが、フレーズとしては、上の方がお気に入り。=====ま、占いは、良いものだけ信じて、気を引き締めよう的なアドバイスをちゃんと聞いて、すれば良いのだと思います。なーんて悟ったような言い方をしながら、今年はドイツにいるため、おみくじが引けないのが、ちょっぴり残念だったりするのは、内緒です。

January 3, 2007

コメント(4)

-

【Berlin,Berlin!】フロイト博士に さよならを。

ベルリンのキッチュな雑貨屋さんで見つけた アクションフィギュア。 えっと、つまり、フロイト博士が、ゼンマイ式で動くわけですね。-----高尾(仮名)先生から、 「ドイツ人の(笑いの)感性が分からなくなった」とのコメントを頂きましたが、英語の説明だったので、多分UKかUS製と思われます。(Made Inまでは確認していませんが。)-----この他にも、「アインシュタイン」「キリスト」がありましたが、いや、えっと、いくらなんでも「キリスト」はまずくないか?=====さて、この題名で、見た夢の話をしようと思っていたのですが、時期的に、どうせなら「初夢」の話をするべきで、しかし、残念ながら忘れてしまったので、一般的な「初夢」のお話。-----枕元に七福神の絵(宝船)を置くと、良い初夢が見れる-良い一年になるそうで、昔は宝船の絵を売り歩いていたそうです。この七福神、中国では八福神なのだと妹が言っていました。他のメンバーも日本と同じなのかは聞きませんでしたけど。-----とは言え、日本でもメンバーが入れ替わったりしていて、定着したのは江戸の後期なのだとか。神道系の神様から、仏教系の仏様、道教系の神様まで乗っていて、それにしても賑やかで、おめでたいことこの上ない。-----去年は、東海七福神めぐりをして、その色紙を枕元に置いて寝ました。うん。良い夢見でしたよ。七福神メンバーの詳しい紹介と、七福神めぐりについては、去年の記事(こちら)をどうぞ。=====ちなみに、良い夢の代表として「一富士、二鷹、三なすび」と言われますが、富士は「無事」に、鷹は「宝」「高み」、茄子は事を「為す」に通じるから、なのだそうです。言葉遊びなのですね。フロイト博士風に言うと、これは言葉の…なーんて話は、生兵法ですからやめておきましょう。=====さて、皆様の初夢はいかがでしたか?良い夢見で、今年一年も健やかに過ごされますよう♪

January 2, 2007

コメント(2)

-

2007年♪@ベルリン

縁あって、ドイツで迎えることになった新年。ブランデンブルク門の真正面で、ライブを見ながらのカウントダウン!ブランデンブルク門から、ジーゲスゾイレに至る、2キロくらいのまっすぐな道路全体が会場です。 (ブランデンブルク門 / ジーゲスゾイレ)-----ブランデンブルク門とジーゲスゾイレ、途中の何ヶ所かには、ステージやミュージックタワーが設けられ、それぞれ違う音楽を流しています。ブランデンブルク門は公式な感じ、ジーゲスゾイレは地元っぽい感じ、その他はDJがやっていたり個性的、かな?その他にも、屋台というかテントで営業しているディスコホールみたいなものもあり、そこでもハードに曲が流れ、すごい人出と熱気です。それに加えて、道路のど真ん中に、巨大な観覧車が出現するわ、両側に、お酒も出す屋台は立ち並ぶわ、とんでもない喧騒です。 =====ブランデンブルク門がスタンダードだろうと、9時くらいにステージ前にスタンバイ。 ずっと音楽をやっているのかと思ったら、生演奏は2時間半前からの30分と、1時間半前からの1時間弱くらいの2回。その他は映像で、NOKIA協賛の他国のカウントダウンライブ映像(ムンバイ)を流していました。そう、これ、NOKIA協賛なのだそうです。うん。気温は10度くらいなので、寒くはないですし、幸い天気も大丈夫。お月様が見えるくらいですもの。-----2回目のミュージシャンが、個人的にはあまりノレなくて…(ニューヨークから来たって言っていました。ドイツなのに何故?)ジェームス・ブラウンについての言及なんかもあったのですけど。-----15分前に最初のミュージシャンの人達が再登場して、2006年最後の歌を歌おう、ということで、「Don't worry,Be happy♪」と皆で大合唱。線香花火を手に持って振る人もあったり。-----そして、いよいよカウントダウン。「Happy New Year !」(英語でした、多分)の声と共に、すごい量の花火が上がり、「Happy New Year♪」の曲が流れます。 (右上の白い丸は お月様)-----残念ながら、立ち位置的に、ブランデンブルク門+花火の写真は撮れず。この写真を撮るためには、ライブ会場の裏側に回る必要があるのですね。(とは言え、ブランデンブルク門の正面はそちら側なのですけど。)それにしても、すごい人の多さです。翌朝、テレビで「ブランデンブルク門前にミリオン」と繰り返してましたもんね。ま、私もその一人だったわけですが。=====首都の真ん中に、これだけの人が集まって、楽しめる空間があることが羨ましい。だって、普段はただの道路であり、何も無い公園なんですよ。-----いや、実は、東京にも、同じように集まって祝うことが可能な緑に満ちた空間が、ど真ん中にあったりするのですが…。そういう用途には使って頂けないようです。-----ま、日本は騒々しいカウントダウンより、厳粛に除夜の鐘を聞く方が「らしい」ですねぇ。で、翌朝は早起きして、初日の出の御来光を寿ぎ、初詣、と。何と言うか、日本の「お正月」は、こちらのクリスマスみたいに「家族で過ごす日」のイメージがあります。=====さて、2007年のテーマは「 I can Fly ! 」3月にはドイツから帰国し、10年過ごした東京ではなく出身地である関西に拠点を移して、活動予定。どうなるのかなぁ…。とにかく、今年は、今まで出来なかった親孝行、祖父母孝行。で、地道に地元での顔つなぎと、仕事の引継ぎをして…それで手一杯だろうなぁ。「遥か未来目指すための羽」(笑)は畳んで、でも、自分が飛べることを信じて。

January 1, 2007

コメント(11)

-

新年!

2007年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。-----日本では既に新年をお迎えかと存じますが、ドイツと日本では8時間の時差があるため、これを書いている現在、年はまだ明けておりません。8時間後に改めてご挨拶をば♪

January 1, 2007

コメント(6)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 宝塚好きな人いませんか?

- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…

- (2025-11-12 05:30:05)

-

-

-

- 最近観た映画。

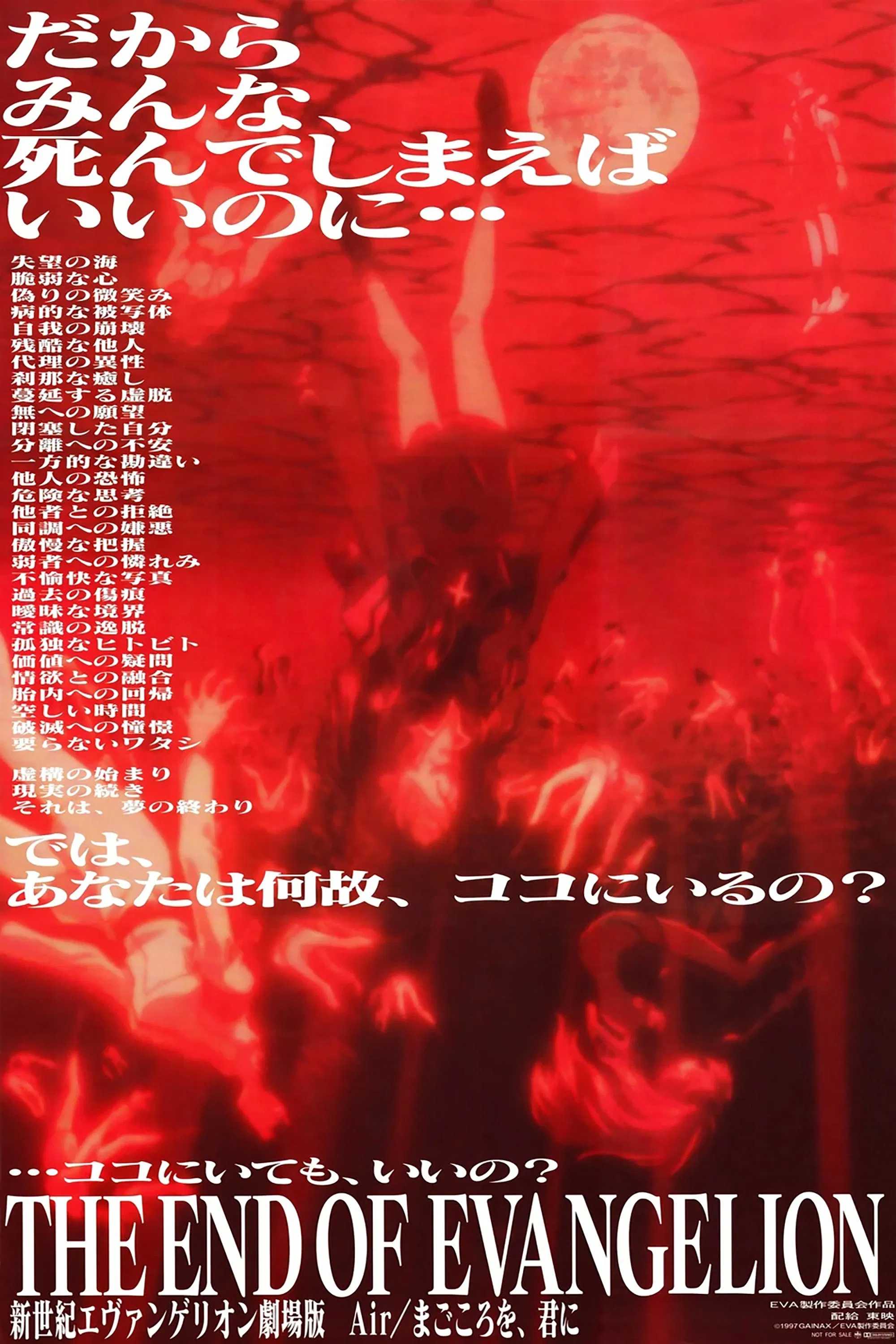

- 【movie】『月1エヴァ EVANGELION 30…

- (2025-11-19 12:35:27)

-

-

-

- 芸能ニュース

- 水上恒司(26)『中学聖日記』から7…

- (2025-11-19 17:50:25)

-