2006年03月の記事

全73件 (73件中 1-50件目)

-

宴の支度。

週末のお花見会。当日は、お留守番して料理の準備。今回のテーマは、もちろん「桜」。当日のサプライズを削がないため、詳しくは「宴」後ですが、食材入手に東奔西走の文字通り「御馳走」。料理の腕前は、雰囲気と食材でごまかすとしましょう。お楽しみに♪-----題名は京極夏彦先生『塗仏の宴』より。当日、あの作品の引用から始めるための伏線です。

March 30, 2006

コメント(2)

-

問題点の所在。

ドイツ滞在中、ほとんどメールはノーチェック。昔の劇団仲間のメーリングリストから、お花見の計画が届いていました。日程によっては参加できないかも…と思いつつ見ると、「そんな訳でこんなプランとかどう?夕方(4時か5時ごろか?)から目黒付近でダラダラ飲む。頃合を見て夜桜をそぞろ花見。その後は夜半か夜明けまで森田のうちでさらにダラダラ飲む。問題点と言えば、森田の予定が確認できてないぐらいなので、ほとんどないに等しい。」それに対する、他のメンバーからの返信のサブジェクト。「なるほど、確かに問題が見当たらない」-----…?………!………………否応なし!?-----多少のプラン変更はあったものの、開催は来週の土曜。お花見としては、ベストタイミングじゃないですか?お茶の稽古の後、家で皆の分の夕食の準備をしながら待機、のつもり。(なので、私はお花見できません。)大体のメニューのイメージは固まりました。当日をお楽しみに♪昨日今日で、部屋の片付けと、小道具の買出し。春らしい感じを、皆さんに味わって頂ければ。出来るだけ多くのメンバーの都合が合うことを祈ります。(あと天気と桜の咲き具合もね。)

March 26, 2006

コメント(3)

-

本と共に~ムツゴロウさん徒然

「動物王国」のイメージの強いムツゴロウさんこと、畑正憲さんですけど、エッセイストとしても活躍されていて、小学生の頃、その爆笑エッセイにも、かなり感銘(?)を受けました。-----多分読んでいたのは『ムツゴロウの博物誌』。(さすがに写真はないか…。)-----この中に収録されている(はずの)、東京大学農学部にある「モースの便所」を見に行こうと奮闘する、「モースの便所」なんて、隠れた名作。---お雇い外国人として農学部にいたモースは、将来、東京大学に女子学生が来る日が必ず来るから、と女子トイレの設置を主張し、日本の総合大学としては初めての女子トイレが設置されました。それから幾星霜。モース先生の先見の明は実証され、それに敬意を表したムツゴロウ先生(当時は農学部の学生)は、是非、その歴史的な女子トイレを一目見たいと。しかし、対象は女子トイレ。男子学生がおいそれと入るわけには(女子学生の手前もあり)出来ません。そう。こそこそ隠れて見に行こう、なんて姑息な手段は、我らがムツゴロウ先生の潔しとする所ではないのです!そのために、ムツゴロウ先生の取った手段とは…。---という、抱腹絶倒のお話。(注;いや、私はどれがそうなのか知らないので、行ったことありません…もちろん入った事も。今もあるのかな…?)----------で、なんで今日、こんな話かと言うと、銀座をふらふら歩いていたら、ギャラリーGKさんで、「畑正憲展」をやっていたのです!絵まで描かれるだなんて! しかも、味があってすごく良い絵。しかも、さっきまで先生がいらしてた、というではありませんか!が、本日最終日で、時間が過ぎていたため、片付けの最中。先生も帰られた後。まだ廊下側に残っていた、ほんの数点しか拝見できませんでした。(でも、お忙しい中、ちょっと見れただけでも感謝。)毎年、この時期に絵画展を開かれていて、もう23回目くらいなのだそうです。うわぁ。お会いしたかったなぁ。だって、あの、ムツゴロウさんですよ。今日は本の話をしてますけど、だって、小学生の頃、「動物王国」は、やっぱり憧れましたもん。残念。-----最近、新書も出されましたね。買うかどうか迷っていたのですが、久しぶりに読んでみようかなぁ。『人という動物と分かりあう』-----以前、お世話になっていた、池袋駅前の古本屋さんで、ムツゴロウ先生のエッセイ集がセットで出ていたことがありました。かなり購入を迷って、しかし見送ったのですが…。今はもう、古本屋さん自体がありません。-----「動物王国」、今は東京サマーランド内に「東京ムツゴロウ王国」としてあるそう。うーん。こちらは、さすがに行かないかなぁ…。

March 25, 2006

コメント(0)

-

本と共に~温かな「食堂」

『かもめ食堂』を観て思い出した、クラフト・エヴィング商會さんの作品を3つほど。-----何と言っても、『つむじ風食堂の夜』。(クラフト・エヴィング商會さんは文庫ではなく、単行本でご紹介。)月舟町にある1軒の食堂。不思議と懐かしいその街に住む「私」のささやかな日常を描いた、ノスタルジック・ファンタジー。-----ファンとしては、その前日譚たる『フィンガーボウルの話のつづき』も見逃せません。「世界の果て食堂」という、しかし、名前に似合わず、希望とか夢を抱いたそこに集うお客達の物語…を書こうとする作家の物語を軸に、スタッカートのような短編が、それぞれどこかゆるく響きあう、小洒落た交響曲の小品のような作品。-----そして、『じつは、わたくしこういうものです』には、名作「チョッキ食堂」が収録されています。 この面白さ、じわりと漂う幸福感は、とうてい私の筆で伝えられるものではありません。-----どこかファンタジックで、どこか懐かしい、そして、優しげで温かい、クラフト・エヴィング商會さんの世界。最近吉田さんがピンで活躍されることも多くて…。「クラフト・エヴィング商會さんの」展覧会に行きたいのですけど、ねぇ。

March 25, 2006

コメント(0)

-

♪Movie♪『かもめ食堂』

うーん。なんだか爽やかで温かい涙を流しました。実に良い気分。-----物語は、フィンランドはヘルシンキにある、1軒の食堂から始まります。小柄な日本人が1人で切り盛りしている食堂。開店から一ヶ月経っても、お客様はまだ来ないようです。でも、真面目にやっていればお客は来る、と信じる彼女。ある日、フィンランド語の店名の下に添えられた日本語を見て、最初のお客様が…!そこから、小さな小さな奇跡の物語が始まります。-----挿入されるエピソードの一つ一つが、ささやかながら温かく、重くなりそうな話でも、ほのかな笑いとともに提供されます。それは、まるで、この食堂で出される、温かで丁寧に作られている、美味しそうな料理そのもの。-----私は食べ物を粗末にすることが苦手で、好き嫌いがなくなってからは、残すことは滅多にしませんし、自分で料理する時も、なるべく食材に失礼のないよう(つまり、まずくならないよう)、気を遣って味付けします。お腹いっぱい、美味しいものを食べること、食べられることって、やっぱり幸せで、大学同期の僧侶、吉川先生も「今日元気で食事が出来ることに感謝と思って食べる。食べることの幸せ。」という話をされていました。私はそこまで達観できてないですけど。でも、美味しいものを食べると、人は笑顔になりますし、場も和みます。(それに、食べ物を美味しそうに食べる人って素敵ですよね。)-----小林聡美さんの自然体な演技、片桐はいりさんの等身大の芝居、もたいまさこさんのゆったりとした間の取り方、など、女優さんたちの演技は、とても自然で、のびのびしていて、映画の空気をさらに澄んだものにしてくれます。冒頭シーン、カメラがずっとカモメを追って、その後で、小林聡美さんが泳ぐシーンになるのですが、小林さんの顔が、水面に出した顔がカモメに似ていて、それだけで、何だか良いな、って思えました。「人はみんな変わっていくものですから。」とさらっと言う小林さんに、これまたさらっと、でも真面目な顔で「良い方に変わると良いですね」と、片桐さんが答えるシーンが私は好き。そして、ラストの閉じ方も絶妙。『王様のレストラン』を思い出させるような、素敵な演出に拍手。-----特に今回は、ドイツで働く、あるいは勉強、活躍している、日本人女性の方々にお会いして、そのしなやかさと強さに感銘を受けたばかりでしたから、その姿を映画の中に見たことも、感動に手を貸しているのかもしれません。期待以上に素敵な、素敵な映画でした。----------『かもめ食堂』 - Ruokala Lokki2005年 日本 102分http://www.kamome-movie.com/監督:井上直子出演:小林聡美 / 片桐はいり / もたいまさこ 他フィンランドの方々原作:群ようこ(映画のための書き下ろしは、初なのだそうです。)★★★★☆

March 25, 2006

コメント(3)

-

一枚の繪『アートフェスタ in 東京国際フォーラム』@東京国際フォーラムB1ロビーギャラリー

一枚の繪さん主催の入場無料のギャラリー展示。日頃、美術館には良く行きますが、画廊ってなかなか行く機会がありません。うーん。百貨店なんかでやっているのは、行ったついでに時々足を運びますけど。ちょっと前まで、ヒロ・ヤマガタさんとかラッセンさんとかシム・シメールさんとかの作品を扱っているのは良く見ましたけど、これも最近は行ってないですし。-----なので、これだけの作品が集められて、絵が売られている光景は久しぶり。言うならば、「美術館入り」する前の生の作品。それだけに、というと失礼か、エネルギーと気迫に満ちていて、観るだけで楽しくなってきます。-----足が止まったのは多田博一さんの作品「マッターホルン」。深い藍色の空、キリリと聳え立つ山、それを美しく映す静かな湖面。つい引き込まれる、端整で美しい作品。他の「カラコルム」などの作品も、空気感、とでも言うのでしょうか、澄み渡った、日本にはない空気を写し取ったような色使いと丁寧な筆致が目を楽しませてくれます。-----そして、立川広己さんの作品。パレットナイフでエッジを効かせた油彩の花々は、キャンバスに叩きつけられたような激しさを持ちながら、全体として華やかで繊細。どんなセンスがこんな華を咲かせるのか、と目を奪われます。黄や赤のバラやフラワーアレンジメントを描いた派手な作品に、思わず目が行ってしまいますが、一方で桜を描いた「花の乱舞」や「夫婦桜」の繊細な上品さも、くらっと来るほど魅力的でエネルギッシュ。-----他にもたくさんの作家さんの作品が並べられているので、ちょっと時間があれば立ち寄りをオススメします。作家さんも来場されるそうですし、お金があれば、「本物」の絵を買うことも出来ますし(苦笑)。-----作品を観ていたら、品の良い老紳士が途中から案内して下さって、お話をお伺いしたのですが、本当に絵が好きで、作家さんが好きで、お客さんと作品との幸せな「出会い」を願われているのだな、と。そう、芸術と人との関係ってやっぱり、「出会い」だと思うのですよね。----------正直、バブルの頃、「投機」で絵が買われているのを見て、哀しい気分になりました。「月々この金額で買えて、将来的には価値が上がって高く売れます。」みたいなことを平気で言う営業マンを見た事もあります。あるいは、絵を持つ事を、一種の「ステータスシンボル」「ファッション」として捉えている人。「最近は若い方も買われてますよ。やはり部屋に本物があると、部屋の雰囲気が変わりますし、カッコいいですから。」って、馬鹿にしているのか、と。バブルが崩壊して、そういうのが少なくなったのは、良いことだと思っています。----------それにしても、この老紳士、作家さんを語る姿が、愛情と熱意に満ちていて本当にお好きなのだなぁ、と。名刺を頂いたら、「一枚の繪」の元社長さん-現在顧問をされている方でした。…そりゃ、好きなはずです。優しさに甘えて、失礼なこと言わなかったよな、私。----------一枚の繪『アートフェスタ in 東京国際フォーラム』@東京国際フォーラムB1ロビーギャラリー(有楽町)[会期]2005.03/24(金)~03/26(日)10:00~19:30[26日は19:00まで]主催:一枚の繪作家:立川広己 / 多田博一 / 服部譲司 他多数★★★★☆

March 24, 2006

コメント(0)

-

削除予定メモ-写真追加・公開♪

ひぁぁ。ようやっと、5日~15日までの写真と情報の更新が終わりました。写真は全部載っけたので、アルバムから閲覧可能ですが、携帯のためボケているものが多いので、文章と一緒に読むのがオススメって、すごい量になってますけど。さて、でもまだ、美術館の話にお芝居の話、着物の話に茶会記など、更新予定がまだ少々。全部終わったら新カテゴリを作成予定です。

March 24, 2006

コメント(0)

-

多摩美術大学『産学官共同研究の20年』@東京国際フォーラムB1ロビーギャラリー

多摩美術大学さんが20年間にわたって実施してきた、「産学官共同研究」のデザインを集めたギャラリー展示。無料。っていうか、立派な冊子まで貰ってしまいました。-----大学生と企業組織のコラボレーションって面白いと思っていて、環境問題や起業家セミナーみたいなところでも時々見られるのですが、「デザイン」を媒介に美大生が実社会と関りあうプロジェクトをこうやってまとめて見るのは初めて。「アウフハーベン」なんて言葉を久しぶりに思い出しました。展示そのものが多彩で、色々な社会的、文化的なプロジェクトに大学-学生が取り組んできた歩み、というより、一つ一つの「熱意」に満ちた「作品」に触れられるのが面白い。----------有楽町に出て時間があったら立ち寄ってみるのも一興かと。ちょっと、頭が柔らかくなります。多摩美術大学『産学官共同研究の20年』@東京国際フォーラムB1ロビーギャラリー(有楽町)[会期]2005.03/21(火)~03/26(日)9:00~22:00[21日は12:00から/26日は20:00まで]主催:多摩美術大学★★★★☆

March 22, 2006

コメント(0)

-

写真更新♪

取り急ぎ(?)3/14 カットーフェン・レストラン。 3/13 シュロッセバーグから。 3/13 ミュンスターにて。 3/12 森の中で… の写真を更新。携帯の写真につき、ボケているのは御容赦。

March 22, 2006

コメント(4)

-

♪Movie♪『白バラの祈り』

「白バラ」は、ナチスに対する抵抗運動。と書くと、誤解を招きかねませんが、彼ら彼女らの行動は、あくまでも、言論によるナチス政権への批判であり、弾劾でした。しかし、言論の自由が許されぬ時代、「反ナチのビラを撒いた」ことにより、彼ら彼女らは「国家反逆者」として、死刑を言い渡されます。-----逮捕から審問、裁判、死刑まで、たったの5日間。この映画は、「白バラ」メンバーの紅一点、ゾフィー・ショルの視点-彼女から見た、彼女の最期の日々を凝縮して描きます。-----冒頭シーン、ラジオから流れるアメリカンポップに興じる2人の少女。その「戦時下の明るさ」から一転、地下活動でビラを印刷し、郵送準備をするシーンへ。大学でのビラ撒き行為が、用務員によって摘発されるに及んで、舞台は審問劇へと移ります。-----ここからの、息詰るような心理劇の描写は見事。ゲシュタポの審問官ロベルト・モーア役のアレクサンダー・ヘルトとゾフィー・ショル役のユリア・イェンテの、緊張感と気迫に満ち溢れた演技。そして、彼女が「罪」を認めるシーン。「自分の行動を誇りに思っている」というセリフが胸を打ちます。-----つらいのは、彼を審問するロベルト・モーアというゲシュタポの職員が、「善人」であることです。だからこそ、彼は彼女の罪を少しでも軽くしようと、司法取引を持ちかける。頑なにそれを拒む少女に、戸惑う審問官。-----そして舞台は法廷へ。本来、一般公開となるべき裁判は、一部の軍人によってのみ傍聴が許されます。そこで自らの正義を、ナチスの犯罪を、訴える声は、裁判官によって遮られます。何も弁護を行わない弁護士。そう、結論の出ていた審理は、すぐに幕を閉じ、彼女らの死刑は確定します。-----そして、心の準備も整わぬまま、死刑へと向かわされる「被告」達。独りきりのシーン、両親に会うシーン、兄達と向き合うシーン、どれも短いシーンながら、心に迫ります。そして、1942年2月のたった5日間の物語は最期を迎えます。彼女らの祈りが届くのには、あと3年の月日が必要でした。----------ゲシュタポの職員が、「善人」であることがつらい、と書きました。彼はこう言います。「ナチスがいなければ、私は仕立て屋の子として一生を終えていただろう。」「ナチスがフランスを攻めたおかげで、我々は職にありつくことができ、君たちも教育を受けることができる。なのに何故、君はナチスに反対するのだ?」彼は決して悪い人間ではなく、善良な一市民にすぎません。しかし、その彼すらも「国家」「法律」は、彼女を死に追いやる道具と変えてしまうのです。彼が、一市民として、真面目に仕事をすればするほど、彼女の死期が近づくという皮肉に、ゾッとします。彼は、法律を持ち出して彼女に問います。「法に従わないとすれば、秩序はどうなるのだ。」それに対して、ゾフィーは答えます。「良心に従えば良い。」苦しげに答える彼。「皆が、自分の信じることをすれば秩序は崩壊してしまう。そのために法律はあるのだ。」-----そう、「法律」とはそういうもの。生活をしていく上で、ルールは必要ですし、弱者(環境も含め)を守り、助けるためにも、法律を制定することは重要なのですが、それが「強者の強者による強者のもの」になった時、弱者を傷つける「正当な」理由として法律は機能するのです。-----だから、と敢えて書いてしまいますが、私は「不偏不党無所属」のノンポリ平和主義者ですが、憲法に「愛国心」を入れることには反対です。それが、どのように利用される可能性があるのか、歴史をちゃんと考えたことがある人には自明のはず。むしろ、「愛される国」にすることを国家の義務にするべきであって、国民に「我を愛せ」と強要するのは、お門違いも良い所です。恋愛とか結婚で例えても良いですけど…。感情論的なことを言えば、「我を愛せ」と強要しなければならない、というのは、むしろこの国に対する侮辱でしょう。この国は、そんなにも魅力のない国なのでしょうか?私はそうは思っていませんけど。----------閑話休題。最初に白バラを「摘発」した用務員のおじさんも、容赦なく死刑を言い渡す裁判長も、彼らの信じた「正義」に則っている、という意味では、「悪人」では決してないのです。「司法テロ」と評されたこの裁判の裁判官は、1945年、ベルリン空襲によって命を落としました。ちなみに、テロの元の意味は「恐怖政治」を指します。国家による国民の暴力支配。これが本来のテロの意味です。-----さて、憎らしいまでの、裁判長の高圧的な言説に、現代日本で勢いを持っている一部の言説に似たものを感じてしまうのは、私だけではないと信じます。勇ましい言説が、「自由」の名の下に叫ばれ、それが時代の空気に紛れ込み、「国のため」という言葉が、妙な力を持ってきている現在。明るい未来を予感させる動きもたくさん知っていながら、特に団塊と若者の狭間にあるあたりの世代から漂ってくる「勇ましいきな臭さ」に、私は多少の危機感を感じています。----------私が和服を着る理由の一つは、大正デモクラシー末期のきな臭さと同じ臭いが漂う現在に対する、一種の皮肉もあるのですが…この映画を観に来ているお客さんの中に、ナチスドイツの軍服を着ていらっしゃる方がおられました。うーん。どういう意味合いなのかしら…?御丁寧にサングラスまでかけていましたから(いや、上映中は外していたと思いますけど)、表情も分からずじまいでしたが。----------ドイツからの帰国後、最初の映画。多少の単語が聞き取れたのがちょっぴり嬉しい(字幕がなかったら無理ですけど)…とは言え、あまりに静かで、あまりに祈りに満ちた、哀しい映画でした。-----『白バラの祈り ゾフィー・ショル、最期の日々』 - "SOPHIE SCHOLL-DIE LETZTEN TAGE" 2005年 ドイツ 121分監督:マルク・ローテムント出演:ユリア・イェンチ / アレキサンダー・ヘルト / フィビアン・ヒンヒリス / アンドレ・ヘンニック 他★★★★☆

March 21, 2006

コメント(2)

-

本と共に~『舞姫』残照

ドイツ滞在中、何度かネタにした『舞姫』。本屋さんで現代語訳の新刊を見つけました。短いお話だし、と立ち読み。やはり、哀しい、あまりにも哀しい物語ですね。「人間の弱さ」に狂おしいまでの切なさを感じてしまいますけど、この物語、女性の視点から見たらどうなのかしら。なんて思いながら、ふと現代語訳者を見ると、井上靖先生!?これもドイツで聞いた名前です(こちらを参照)そして、「資料」の所に、星新一先生のお名前が!『祖父・小金井良精の記』より「資料・エリス」として、日本滞在中の「エリス」と応接した、小金井氏の日記をめぐる一文。立ち読みで済ませられませんでした。 もちろん原文版も収録。ちくま文庫より。

March 20, 2006

コメント(2)

-

鞄が行方不明。

うーん、『猫が行方不明』をもじって、と思ったのですが、2音節で「荷物」を表す単語が思いつかず、そのままの題名になってしまいました。(えー。楽天にはないのぉ?アマゾン引っ張ったら拒否されたし。実は観ていない映画なのですが。)-----クラフト・エヴィング商會さんの『アナ・トレントの鞄』の話もしなくて良い? クラフト・エヴィング商會/『アナ・トレントの鞄』-----え?それとも、「私が茶色の鞄を取り戻すまでの物語」の方がお好み? 恩田陸/『麦の海に沈む果実』-----えっと、いろいろさておき、ま、そうそうあることじゃない…のかな?「今日はちょっとそういうのが多くて」みたいな不安なセリフを耳にした気がするのは、聞き流しておきましょう。いずれにせよ、なかなか出来ない体験ですから。ご参考までに、一連の流れを書いておきましょうか。1.「自分の荷物が来ないままにベルトコンベアーが止まり、非常な不安にかられたこと」いや、なかなか来ないなぁ、と思っていたら、ベルトコンベアーが止まってしまいました。えっと、私のは来ないままなのですが?戸惑っているこちらに対し、空港職員の方々の対応が感じ悪くて、ちょっと傷つきました。「もう終わったよ。」「あれじゃないの?」「違うんだったら、あっち。」うーん。確かに空港職員の責任じゃないですし、自分達に食ってかかられても困るから、という自衛の一種なのでしょうが。空港職員が何様なのかは存じませんが、そういう自衛は見苦しいってことを知らない人って、私は嫌いです。たくさん人数がいるわりに、役立たずな男達だこと。2.「航空会社の人が困った顔をして、しかし快くカウンターに連れて行ってくれたこと。」で、大韓航空の社員の方に引き継がれます。でも、空港職員の「お前の仕事だよっ」みたいな引き継ぎ方は、ちょっとやっぱりどうなのかしら。若い女性の方で、いろんな意味で、困ったなぁ、という表情をされているのが、なんだかむしろ可哀そう。で、ヘルプデスクみたいな所に連れて行かれました。「ちょっと確認などしますので、お待ちください。」ということで、担当者の方を待ちます。3.「なくなった荷物の形状などを説明し、鍵の情報などを託したこと。」今度は(これも若い)男性職員の方。非常に低姿勢で、真摯に対応しようとして下さってるのが伝わります。クレーム対応って神経遣うだろうからなぁ。今回、私も急ぎの荷物とか入れてなかったから、のんびりやっていますが、例えば仕事関連のものとか入れていたら、嫌味の一つも言っているでしょうし、怒って…いただろうなぁ、さすがに。さて、まずはタグ番号の確認。ただし、今回のようなケースは、タグが取れてしまった結果、行方不明になることが多いそうです。鞄の形状、色、などを説明。名前を書いることを告げると、特徴がはっきりしているので見つかりやすいでしょうとのこと。名前と連絡先を記入。「鍵はついていますか?」「ええ。つけています。」「念のため、鍵をお預かりしたいのですが。」「それはできません。」困った顔する職員さん。いや、あの、別に困らせたかったわけではなく、「数字錠なので。」「…番号を頂いてよろしいですか?」つまり、航空会社の方が税関を代わりに通すことになり、荷物をチェックされる場合があるので、鍵を預かりたい、というお話。話としては分かりますけど、やはり、ちょっと抵抗ありますね。まぁ、困るものは…あ。ニコラから貰ったお土産?ソーセージあったからなぁ。検疫で引っかかるかも?4.「税関にて、いつもより厳しい対応に閉口したこと。」「御案内します」と航空会社職員さん。良いですよ。税関あっちだって知ってますし。いやいや、ありがとうございました。「いえ。こちらの書類にハンコを頂かないといけないんです。」へぇ。そうなのですか。税関職員の方からの質問。いつもよりちょっと怖い感じ。「渡航の目的は?」「いつまでいたの?」「申告するものはありますか?」…うん?こうやって並べると、いつも聞かれることとそんなに変わらないですね。でも長く感じたなぁ。なんか書類にいろいろ書き込んで、バンバンとハンコを押して終了。-----ふぅ。荷物の受け取りのため、ダイビングには行けなくなりました…。ま、メールとblog、写真の整理ですね。午後からは映画でも観に行こうっと。

March 19, 2006

コメント(0)

-

面白ければ無罪。

は、「青島レコード」さんの昔のお芝居のタイトル。お気楽社会人のポリシーでもあります。さて、飛行機に預けた荷物が出てきませんでした。ええーっ!?と言ってみたものの、着替えとお土産だけだから別に良いです。ただでおうちに送って貰える、と思えばむしろお得。貴重品は手荷物ですし、鞄には名前を書いてますし。はっ。月曜出社に際し、会社宛のお土産…!それと充電器くらいかなぁ、困るの。

March 19, 2006

コメント(0)

-

茶会記@フライブルク

いよいよフライブルク滞在も最終日。お世話になったホームステイ先のクーパーご夫妻に、感謝を込めて、お茶を点てます。道具はいつものモンベルさんのセット。器は百円ショップのもの。お菓子は「雛あられ」。掛軸代わりに扇子を用意。-----器に桜柄の和紙を敷いて、「雛あられ」を盛り付けます。本来なら、それぞれに懐紙をお渡しして、でしょうけど、器から直接でも問題ないですよね。-----お二人をお迎えして(って、ニ人のキッチンなのですが)、お茶の点て方と飲み方説明をして、まずは、掛軸代わりの扇子の説明から。新年に先生から頂いた干支柄「竹に犬」扇子を持参。小振りの、本当は女性用なのですけど。今年は戌年で…と説明しようとして、干支って何だ、と?12種類の動物をシンボルとして…元は中国から来ていて、十干十二支の組み合わせが60年に一度…英語でも説明不能だわ、と思い、干支の説明は割愛。てか、日本語でも、干支を知らない人には説明できないや。-----張子の犬って、どう見ても猫だよなぁ。「これは猫ではない。これは犬です。」漢字を書いて、「漢字の「竹」と「犬」を組み合わせると、「笑」という字になります。これは、おめでたい絵柄です。」と説明。-----お湯で器を温め、茶筅を通します。携帯用のもの、ということもあり、ここでちゃんと茶筅通しをしておかないと、穂先が硬いままで、うまく点てられないのです。-----茶巾でお茶碗をぐるりと拭いて、茶杓でお茶を…一杯だけ。多分、苦く感じられるだろうと、抹茶は少なめにしました。本来は3杯くらい入れるのですが。いつも使っている「九重」は、出発前に新しいのが手に入らず…。-----器はl00円ショップのものを…クーパーさんから、それらしい器をお借りしても良かったですね。さっさと点てて、さあどうぞ。-----続けて自分の分も点てます。自分の分はお茶をたっぷりと。いただきます。…げ。これは、ちと青い。決して、まずい、というわけでなく、「九重」に比べると、甘みが少なく、茶の香りが強いのです。高級感はあるのですが、初体験で飲むお茶ではないです。-----うーむ。道理で二人とも渋い表情な訳だ。「お湯を足しましょうか?」「ウム」「私も」はは、申し訳ないですね。ま、でも、お茶の道具を実演した、ということで許して下さい。「雛あられ」は、大変喜んで頂けました。いつもみたいに凝ったお菓子にしなくて、こちらも正解。-----これが本当の最終日です。片付けをして、改めて御礼を言って、荷物をまとめて、迎えの車を待ちます。本当にお世話になりました。また、お会いできる日を楽しみにしています♪=====後日談。帰国してから、同じお茶を点てたら、ドイツで点てた時より、青いカドがとれて甘い感じでした。水の違いだったのかも。

March 18, 2006

コメント(0)

-

マーケット

現在編集中!

March 18, 2006

コメント(0)

-

@ファスナハト・ミュージアム

「熱狂」が苦手な私にとって、祭り-祝祭空間は、観るのは楽しくても、同時に一抹の寂しさと侘しさを感じさせるものでもあります。お祭りから帰る時の、切ない もの哀しさってありますよね。どうしても私は、その「祭りの後」を感じてしまうのです。周りが熱狂すればするほど、醒めた感じで佇んでしまうのは、どこかに「熱狂の後の寂しさ」を恐れる自分がいるから。-----…意外ですか?私が、ひとつの事に打ち込める人に対して、憧れをもって、素敵だな、って思うのは、自分がそうなれないから、なのですね。夢には終わりがないわけですし。-----なんて、切ない感じで始めましたが、フライブルク滞在最終日にお伺いするのは、「ファスナハト・ミュージアム」。「ファスナハト」というお祭りで使われる仮面と衣裳を集めたミュージアムです。ここは、土曜日の昼しかやっていないので、今日が最初で最後のチャンス(先週はバーゼルだったので)。-----を。看板発見♪ ここの2階ですね。うん?鍵がかかってる…10時からですから、3分ほど早かったですか。しかし、教会の鐘が鳴っても、担当者の来る気配なし。1階のパブっぽいお店にお邪魔します。「こんにちは。」「いらっしゃいませ。」「すいません。ファスナハト・ミュージアムは閉まってますか?」「あ。ちょっと待ってください。案内しますから。」へ?対応してくれていた、若い(高校生くらいに見えるのですけど)可愛い女の子が、鍵を探して2階に案内してくれます。あ。そういうことですか。えっと、でも、まだ、入場料も払ってないんですけど…。-----ずらりと並んだ仮面と衣裳。 うん?案内してくれた女の子も普通に見学モード?「記章」のコーナーに、じぃっと見入っています。私は仮面の方を、辞書を引きつつ見学。そんな広いものではありませんが、仮面の種類は本当に多彩。 ねずみに、害虫?アブラムシ?、最後のは辞書引いてないや。 あの、この大きな顔のお面、さんまさんに似てません?この他にも、雪男から魔女、猫仮面に…軍服?これは仮面じゃなくない?窓から射す光に、ステンドグラスのレリーフが煌きます。各地方のエンブレムとか、仮面のイメージ。-----写真は、許可を得ています。「写真、撮って、良いですか?」という、たどたどしい質問に、軽く「OKですよ。」と答えてくれた彼女に感謝。-----途中から、彼女と同世代くらいの男の子が来館、というより、「彼女に会おうとお店に遊びに来たら、上に居ると言われたので、会いに来た」って感じ。男の子の初々しさが、ちょっとイイ感じです。彼女の方も「気にしていない(仕事中だし)ふりはしているけど、まんざらでもない」のではないかしら?-----え? 人間ではなく、仮面の話?仮面劇と隈取芝居、祭祀(フェスティバル)と演劇の関連性については、多分妹の方が詳しいので、何か気の利いたコメントをお願いしたい所ですが…。それとも先日、仮面祭をガジェットとして引いたお芝居をされていた劇団の方からのコメントを期待しても良いのかしら?-----いやぁ、お祭りを観に行きたいですね。

March 18, 2006

コメント(0)

-

日常と非日常と。

そっか。日本ではもう土曜日が終わるのですね。8時間の時差があるドイツでは、土曜の午後。ホストファミリー宅を出て、空港に向かう乗合タクシーの中。とは言え、客は私だけ、と言うか、二人目を拾うのに運転手さん迷子になっているみたい…。大丈夫かな?フライトはこちら時間で7時過ぎなので、余裕はあると思いますけど。-----さて、あっという間の二週間。自分に課した宿題はクリアできたか、手に入れたかったものは手に入ったか、そのお話はまた後ほど。-----飛行機の中で、まだアップ出来てない、火曜から今日までのお話を仕上げましょう。月曜は普通にお仕事。火曜はダイビングを予定。そして、非日常ではない日常へと戻…れるか?-----思ったこと、考えたこと、感じたこと、これからのこと、自分の中で整理すべきことは盛り沢山。足りないもの、知りたいこと、還元すべきこと、形にすべきこと。人間、そうそう変われるものではありません。でも、バージョンアップは出来るはず。そして、今回、0.1くらいはバージョンが上がったと信じましょう。-----さてと。ありきたりの日常という非日常に向けて、フライトと参りますか。では、また。

March 18, 2006

コメント(4)

-

芝居

現在編集中!

March 17, 2006

コメント(0)

-

素朴な疑問

現在編集中!

March 17, 2006

コメント(0)

-

お別れ

現在編集中!

March 17, 2006

コメント(0)

-

オフシーズン

現在編集中!

March 17, 2006

コメント(0)

-

着物

現在編集中!

March 17, 2006

コメント(0)

-

@アーデルハウザー博物館

自然科学部門へ。…観光客は来ないなぁ。えー、だって、わざわざここで三葉虫の化石だの、トリケラトプスの子供の模型だの、鉱物標本だの見る必要は…ないと分かっていながら、足を運んだわけですけど。かってフライブルクの近くに、銀鉱山があったこともあり、鉱物標本は充実、していますが、兵庫県民は小学校で生野銀山に連れて行かれるので、見慣れてますし…。併設の民俗学部門は現在休館中。写真では日本の武具とかあって、ちょっと期待したのですが。----階段の壁には昆虫標本。嫌だ、気持ち悪い、なんて騒ぐこともないですけど、凄い、カッコいい、と感動することも減ったかも。それだけ自分が「自然」から離れているのだろうな…。----ニ階には、鳥達のコーナー。悔しいなぁ、鳥の和名くらい常識として知っていたいと思いながら、標本を前に思わず辞書を引いてしまう私。それにしても、挟い空間を頑張って使っています。生活の身近に鳥がいることを意識させようとしているのだな、という意図が感じられる展示。----楽しいのは、シュバルツ・バルトの動物達のジオラマ展示。ガラスの奥に剥製で自然が再現されていて、番号のついたボタンを押すと、スポットが当たって、生物の鳴声が聞こえる仕掛け。子供がいない時を狙って、やってみました。表記されている単語が分からない分、サプライズがあって面白いですね。えっと、分かれって言われても、スズムシとかコオロギって英語でも無理…。へラジカは、ティティジー行きの時に憶えたので、と思ったのですが、どこにも表示がなく…鹿が鳴いた単語を引くと、ノロジカってなってました。…取り急ぎ使わない単語だなぁ。----動物達の色、のコーナー。擬態とか、カメレオンとか、コーラル・フィッシュに並んで、「モード」と題したミラーボールの下に佇む派手なマネキン…ドイツ・ジョークですか!?シマウマとウリ坊(猪の子)となっている展示、背景こそ白黒の縞ですけど、ウリ坊しかいな…!これ、背景じゃなくて毛皮だ。----そして、次の展示室は、ニワトリのコーナー。卵の仕組みとか丁寧に解説。で、本物のヒヨコがいっぱい。かわいさに癒されます。子供達も釘付け。----いやはや。絶対「観光客」では来れないな。それにしても、子供向けの博物館ではしゃぐ外国人って…さぞかし奇異だったでしょうねぇ。

March 16, 2006

コメント(0)

-

Bancha。

初日に連れて行ってもらい、エスプレッソを飲んだカフェ。こんな雰囲気のお店。 実は気になるメニューが。それは「Bancha」。帰国を思って、ちょっと傷心気分の中、トライ。あ。…確かに、普通そうだよねぇ。お湯に葉っぱで出てきました。 (奥に見えるのが今回買った帽子。)大きい方を頼んだので、2.4ユーロ。でも、出来合いのティーパックではないこと考えると、結構頑張ってるのかも。味が薄かったのは内緒。

March 16, 2006

コメント(0)

-

スシ、喰いねぇ。

ドイツでも有名な日本の単語の話になったのですが…。「ハラキリ」 いや、やりません。「サムライ」 えっと、いません。「カミカゼ」 いつ使うのですか?うーん。でも、やっぱりこういう単語になるのね、と思っていたら、ニコラが内緒話をするみたいに、「(ゲイシャ!)」その言い方に爆笑。うーん。でも、やっぱりこういう単語なのね。スイス人ニコラ、「スシ」は知っていましたが「テンプラ」は知りませんでした。(「ジャパニーズ・オイル・フォンデュ」と説明…串揚げっぽい?)

March 16, 2006

コメント(0)

-

@フライブルク現代美術館

ピカソ、ミロ、マティス、ポロックに、パウル・クレー、マックス・エルンストまで。現代美術と言っても、コンセプチュアルなものを観ることが多かったので、こういう古典的巨匠の作品を観るのは久し振りです。-----一階は収蔵作品かな。フライブルクを描いた絵は、写実的でありながら絵画的。まるで写真のようにリアルな構図、筆勢を見せながら、絵画でしか表現し得ない作品世界は、「絵画」を観る喜びを十二分に堪能させてくれます。-----ざっと刷毛を流したような風景作品は、ラフに見えながら計算されつくした構成。見過ごしそうになりましたけど、良く見るとすごいなぁ。-----ライオネル・フェイディンガーの「橋」が良かったですね。正直、私は抽象絵画って苦手で、いつも「何描いたんだろう?」から先に進めないのですが、この作品は、題名を見る前に「橋かな…?」と感じ、題名を見て、やっぱり、と。で、題名を理解して改めて見ると、作者の中で再構成された何かが見えてくる気がして、作者との一体感、共有感を味わえます。平面なのにインタラクティブ。うん。この抽象画は楽しい。-----で、やっぱりミロは苦手。そこまで「綺麗」とは思えないし、何かが見えてくるわけでもないですし…。不快、ではないですけど。-----ピカソってコラージュもやってたんですね。新聞紙を使ったコラージュ作品は新鮮な驚き。他にも数点。ピカソって生涯に何作品創ったんだろう?きっと、彼にとっては、食事をする、会話をする、と同じように、生活の一部として、絵を描くことが当たり前だったのかもね、なんて会話をしながら、見て回ります。-----題名を、時々辞書を引きつつ確認。題名も作品の一部だと考えると、題名と作品と照応するのも楽しい作業…面倒ですけど。NOBUさんを随分お待たせさせてしまいました。-----緊張感漂うバランスの彫刻作品の題名は、直訳すると「武力によって圧迫された花」となります。題名が分からなくても、緊張感は十分伝わりますけど、題名が分かることで見え方が変わる部分はありますね。-----塩田千春さんの作品が。焼け焦げた椅子が並べられ、そこから天井に向けて、黒い糸が鼓の胴のような編まれ方で伸びます。椅子から立ち昇る黒煙のように。インパクトはあるし、メッセージ性も強いのですが…。-----私の記憶違いでなければ、塩田さんは、2001年の横浜トリエンナーレの時、天井から吊り下げられた巨大な「ドレス」が泥水を浄化する、という作品を出品していたはず。そう。あの会期中に9.11は起こり、「何か」が変わりました。あの事件がなかったら、私はこの作品のメッセージ性について語ったかも知れません。この作品がドイツにあることの意味についても。-----しかし…あの後、アメリカ政権が世界に「NO」を叩きつけるのを、それに対してイスラム社会で「NO」の声が上がるのを見て、社会を糾弾し、告発するだけの作品には、物足りなさを感じるようになりました。世の中が哀しみに満ちていることは、もう言われるまでもなく分かったから、その先を見せてくれ、と。だから、トリエンナーレでの「浄化」のイメージについては(制作は事件の前ですから、事件に触発された作品というわけではありませんし、作品の見せ方についても美しいとは思いませんでしたが)、肯定しますし、翻ってこの作品を訳知りに語りたくありません。-----私はこの世界に「Yes」と言うし、見付けた「Yes」をこのblogでお見せしようとしています。私が「お気楽社会人」を称するのも、その為の方便(いや、実際にお気楽にやっているのですけど)。うわっ。塩田さんの話が、やたら長くなったな。-----美術館を誰かと回るのは久しぶりでした。いつも1人でふらりと、なので。でも、たまには良いものですね。特に現代美術は、第一印象の好き嫌いとは別に、それぞれの「解釈」があるから、面白いのかも。先日の「アートと話す/アートを話す」の時も、一番面白かった部分は、ワークブックにあった小さい子の書き込みでしたものね。今度、現代美術を観に行く時には、どなたかお誘いしてみましょうか。

March 15, 2006

コメント(0)

-

シュバルツバルト・キルシュ・トルテ♪

シュバルツバルト・キルシュ・トルテを食べに、NOBUさんとシュミット・カフェにやって来ました。奥の方に、いるいる、ニコラと、英語も喋れるおじさん(ごめんなさい、名前を失念)。二人は早くも注文済み…うわ、もう食べ終わって、カプチーノ・タイムに入ってます?でも、テーブルにお邪魔して、同じものを注文。-----ちなみにクリームが載っている物をクーヘン、ないものをトルテと…ありゃ?じゃぁ、食べたのはクーヘン?それとも記憶違いかしら。とりあえず、フライブルクの方来たら食っとけ的な、名物ケーキなのだそう。で、シュミット・カフェは地元ガイドにも載っている有名店。語学学校では「シュバルツバルト・キルシェ・クーヘンを食べました。」「どこでそれを食べましたか?」「シュミット・カフェです。」と答えると、なるほどという顔で頷かれます。そんなに有名?-----さて、件のケーキが到着。うわっ。一切れなのに大きい。「大きい!」と、とりあえず言ってみる私。おじさんが、「さほどでもないよ。食べれば。」的なことを言…待て、その逆さに構えたスプーンは何ですか、ニコラ?断固死守の構えを取る私。受けるNOBUさん、重々しく頷く(何故?)おじさん。…ニコラと私、授業もこの調子だもんなぁ。語学力が伸びないわけだ。たぶん違う能力(?)が伸びてる。-----さてさて、黒いスポンジケーキに鮮やかな赤の木苺。真っ白でたっぷりのクリーム。美味しそうだけど、カロリー高そう…。-----ここで日本の皆様にお願い。たとえ、心からそう思っても、「前会った時より太った?」とは聞かないで下さい。帰ったら運動の時間を倍にしよう…。

March 15, 2006

コメント(0)

-

日本にはありません。

こちらでは、ラテン系スイス人の二コラと先生の三人の授業ですが、ヨーロッパ人共通のネタにはついていけません。今日のテーマは食べ物。本物を見るのは楽しくても、絵で理解するのは難しい。葉菜は「コール」、という話で、先生とニコラが大盛りあがり。ノり損ねた私、「多分、それ日本にないと思います。」先生、「あー、Takaaki。違うんだ。」と、いきなり、政治の話…政治?コール?…コール首相!そう言うことですか。「それ、やっぱり日本にはありません。」

March 14, 2006

コメント(0)

-

本と共に~読書の悦楽。

1.本棚ホームステイ先のクーパーさん(パパの方)は元教師で、お世話になっている部屋にも本がいっぱい、という話を先日しました。少々語彙も増えてきて、改ためて本棚を眺めてみると、やっぱり、日本だと児童書に分類されるであろう良書がいっぱい。だって、この大きさが揃っているカラフルなシリーズ、全部最後に「NARNIA」ってついているからには、『ナルニア国物語』のシリーズですよね。 -----他にも色々ありますけど、この『教会のバンパイア』って、なんか面白そうじゃないです?(しまったなぁ、どう訳されているか分からないから作者名…そっか、ドイツ語名でアマゾン検索すれば分かるや。)-----そして、豪華全集の正体は、『世界のメルヘン』でした。しかし、『メルヘン』を侮るなかれ。ヨーロッパ各国はもちろん、古代エジプトからギリシア、ローマ、南北アメリカ、果てはパプア・ニューギニア、ケルトにジプシーまで網羅。どないな労作なのよ。もちろん(?)「日本」もあって、中を見たら、『海幸彦と山幸彦』から始まって70編近く。しかも最後の数編は、「アイヌ」のフォークロア。…レベル高過ぎ。世の中にはすごい仕事をする人がいるのだなあ、と。-----2.エンデ再び『モモ』のCDを買った話を先日しました。(こちら)その話をクーパーさんにしたら、嬉しそうに、いつも使ってない部屋に案内してくれて、そこの本棚から、古びた『モモ』と『はてしない物語』を…! やっぱり、あるんだぁ。ちなみに、私が借りている部屋にあったのは、『ジム・ボタンと13人の海賊』でした。 (残念。写真なしリンク。代わりに『ジム・ボタンの機関車大旅行』。)エンデさんって、日本人と結婚したんですね。知りませんでした。(wiki参照;エンデ)そう。帰国したら映画の『モモ』観なきゃ♪ 中学生くらいの時に、体育館で観た憶えが朧げに。でも、友達同士では生意気言いながらも、素直に感動した覚えがあるなぁ。ドイツ語かな?ちょっと分かるようになってたら嬉しいな。-----3.彼の名は…クーパーさんが、「ドイツでも日本人の本は読まれているよ、ちょっと待って、うちの本棚にもあるはずだ。」と言って持って来られた本の作者名は、YASUSHI INO…井上靖!うわぁ。えっと、うわぁ。題名は…『猟銃』『闘牛』?中学生くらいまで結構読んでましたけど(小学生の頃は歴史モノ、中学生になって『北の海』とか、自伝系。)、読んでないや…。 読んだ本も、でも、もう忘れてますね。帰国したら久々に読みますか、井上靖先生の本。-----それにしても、宿題の増えるばかりの滞在だわ。

March 14, 2006

コメント(0)

-

カットーフェン・レストラン。

カットーフェンとはジャガイモのこと。今日のお昼はNOBUさんと、カットーフェン・レストランへ。なんだか話題のレストランらしくて、授業でも良く話題にのぼります。-----教会横の通り沿い、ちょっとレトロでお洒落な雰囲気。机の上には燭台。蝋燭が灯っています。そそっかしい癖のある私には少し怖いかも。NOBUさんは夜に来たことがあるそうで、その時はいっぱいで騒がしいくらいだったそうですが、お昼を少し回ったこの時間、静かで落ち着いた感じです。ちょこっとだけ辞書を引いて、ちょこっとだけ授業の知識を動員して、ランチメニューから注文。-----私は、野菜のラザニア(たっぷりのサラダ付き)。NOBUさんのは、レバー炒めとポテトです。 美味しそうでしょ?美味しかったです。-----ラザニアは、どこにジャガイモが使われているか分からないのですが、全体にジャガイモの味がします。フム。この「野菜のラザニア」っていうアイデアは頂きですね。ごろっとした野菜たっぷりのミートソースを作りさえすれば、あとはラザニアと一緒。野菜を柔らかく煮込むのがポイントかしら。煮崩れを防ぐために軽く炙る?下茹でする?いや、むしろ「ごろっとした」を考えず、野菜を煮溶かしちゃうのも手だな。んー?もしかして、ジャガイモはその手でミートソースに溶かし込んでいるのかな?そうでなければ、パスタ生地に練り込んであるか、ですけど。-----ホストファミリーから、ジャガイモを食べるようになった経緯について(ほら、ジャガイモって原産アンデスですから)、歴史的な話を(英語で)お伺いしたのですが、ちゃんと聞きとって理解した自信がないので省略。

March 14, 2006

コメント(0)

-

シュロッセバーグから。

川沿いの遊歩道をたらたらお散歩。うーん、天気が良いって気持ち良い♪ 川のせせらぎの音も心地良く、澄んだ水の流れが心を癒します。-----トラムと交錯した所で、遊歩道から上がり、トラム沿いに旧市街へ。橋には、モニュメントが建てられています。 旧市街の門の所から山に登る道。へぇ。登ってみましょうか。-----後で調べたら、この丘の名前は、シュロッセバーグ。「城山」の意味で、上には昔の砦跡みたいなのが。歩いて二十分もかからない、小さな丘。中腹あたりにはレストランがあって、夏にはビアガーデンとして賑わうそうです。うやぁ。良いなぁ。-----さて、今日の春を感じさせる陽気に、上の広場にも、それなりに人が出ていますそこからまだ少し登れて、一番の高みから眺める景色は格別。-----おっと、先客でカップルが。アジア…日本人のようです。今日はやたら日本人を見るなぁ。-----お邪魔も野暮なので、帽子を目深にして、独語で挨拶。そちらを見ないようにして、美しい景色に心弾ませながら、写真をパチリ。 (尖塔はミュンスター)-----でも、見なくても、声は耳に届くわけで…。うーん?日本語が分からないと判断されたのだか、二人の世界に他人はどうでも良いのだか。関西人のようで、私には聞き慣れたイントネーション。「今度は比叡山に行こか?」ってセリフが妙におかしい。声の調子からすると、大学の卒業旅行くらいの年齢かしら?あまりいても何なので、そっと下の広場に戻ります。-----ま、私は基本一人でやってますから、ああいうことはしませんし、ああいうセリフもはく機会もありませんけど、私だって、彼女と一緒だったらどうかは分かりませんからねぇ。あまり野暮は言いますまい。え?私の昔の話?ご想像にお任せします。ともあれ、若い二人の未来に幸多かれ、と。-----それにしても、この丘、ミュンスターより高いんじゃないかしら?あの螺旋階段よりも登りやすいし(つまり、怖くないし)、景色も申し分ないし、いや、今日は高い所の話ばかりですけど。携帯の写真でどこまで伝えられるかしら…?

March 13, 2006

コメント(0)

-

ミュンスターにて。

今日は良い天気♪せっかくなのでミュンスター(中央聖堂)に昇ることにしました。 -----螺旋階段をグルグル…目が回りそう…。いやぁ、運動不足。息が上がります。と、料金所に到着。おじさんを手で制して、息を整えて、「グーテン・ターク」。ひぁ。一息ついて見回すと、窓の外に広がる街並。 -----えっと、ドアがあるんですけど、開けて良いのかな?おじさんを見ると、むしろ「良いよ、上がりなさい。」のジェスチャー。開けると、また螺旋階段。うわ、まだ上があるんだ。-----さっきまでの階段は、塔の内部だったわけですが、いや、これも別に外付け螺旋階段(ひぁ、想像するだに恐ろしい)というわけではないのですが、断然、吹きさらし。階段のステップも幅も狭く、螺旋も急。…怖いってば。えぇ~っ、「怖い?」って聞いたら、NOBUさん否定してたじゃん。怖さの感覚違い過ぎだよ、って思っていたのですが、翌日そのことを言ったら、「あ、じゃ、私そこまで上らなかったんだ。」とのこと。えっと、そんなのありですか?-----しかし、長い階段を抜けた先には、素晴らしい景色が。カメラ、携帯のだけってのは、惜しいことしたかも。 -----しかし、帰りが…。そもそも、この狭い階段、昇り降り共通ですよ?どう行き違え、と?軽く泣きそうになりながら、手摺りにしがみついて階段を降りる私。-----えっと、「吊橋理論」というのをご存知でしょうか?吊橋のような、緊張感の高まる場所での動悸の高まりは、恋愛時のドキドキ感と似ているため、脳が錯覚を起こして、恋に落ちやすくなる、という理論(?)です。デートでジェットコースターやお化け屋敷なんかが好まれるのは、意識的にか無意識的にか、こういう背景があるわけですね。って、あの、塔には一人で来てますし、こういういらないことを考えてたら、恋に落ちるどころか、階段から落ちそうです。(うまいこと言ったつもり。)-----なんとか、無事、恋にも階段からも落ちることなく(まだ引っ張ってみた)、おじさんの所に帰着。もう一つの階段を指差して、「クロックだよ、行ってごらん」とのこと。いやぁ、建物内部の普通の階段は良いですな。-----わぁ。鐘がずらりと吊り下げられて壮観です。機構までは分かりませんけど。 -----そしてここ、下のお土産もの屋さんより、絵葉書の品揃えが良いです。 ここで買ってもよかったな…。え?葉書出さないくせに?それは言わないお約束。-----いや、うん。怖い思いをした甲斐がありました♪

March 13, 2006

コメント(0)

-

ラテン語。

こねさんの自己紹介で「ラテン語やってます」ってあって、「?」だったのですが、こっちに来て分かりました。語学コーナーに、ラテン語って普通にあります。-----仏語や伊語は、ラテン語系と言われ、独語とは系統が違うそうです。しかし、渡辺さんによると、ドイツでも高校生の言語選択にあるそうで、また、ラテン語から来ている難解な単語は、かえってヨーロッパ共通だったりするとのこと。古典教養な感じなんだ…。-----こねさん、まだ先になるかと思いますが、いつかラテン語の勉強の仕方教えて下さい。

March 13, 2006

コメント(2)

-

"H"の発音。

二週目♪クラスはスイス人のニコラと二人(贅沢♪)なのですが、ノリがラテン系のニコラが面白くて、笑いが絶えません。仏語&伊語ユーザーのニコラが苦手なのは、"H"の発音。仏語では発音しないと聞いたことがありましたけど、したことないから、出来ないんですね。ちなみに私の苦手は、ウムラウトと"S"の付く発音。ふぃ。お互い頑張りましょ、ニコラ。

March 13, 2006

コメント(0)

-

電車にて。

ティティジーからの帰りの電車、ホストマムとは別れて座り、隣には髭のお爺さん。「君は、どこから来たのだね?」英語で問い掛けられます。「日本からです。」「君は学生かな?」「いえ、働いています。」「ほう。では、ドイツには、ビジネスで?」「いえ、ドイツ語を学びに。」すると、お爺さん、大仰に頷き、「フム。そうであるならば、君の勉強のため、今から我々はドイツ語で話をしなければなるまい。では、早速今からスタートだ。"How are you?"はドイツ語で何と言う?」電車の中で、エクストラなドイツ語レッスン。-----留学センターでの申し込みの時に『旅の指差し会話帳』なる、イラスト付きの本を貰いました。 自分では買わないなぁ、なんて苦笑交じりに思っていたのですが、これが意外と重宝。テーマ毎に主要単語が(イラスト付きで)まとめられていて、会話の例文もついているので、電子辞書よりも、勉強になる上、使い勝手も良いのです。(シリーズでいろんな国のバージョンがあります。)-----さて、会話の途中で困ってこの本を取り出した所、お爺さんが興味津々。「何だね、それは?フムフム、ここに書いてあるのは日本語かね?ハハァ、こちらが意味で、こちらが発音だと。いや、実に素晴らしい労作だ。」作者も、ドイツ人にこんなに褒められるとは想像してないだろうなぁ。-----興奮冷めやらぬ(は、ちと大袈裟か)お爺さん。「では、ここにある単語を発音してみなさい。」いくつかの単語を読んだのですが、ウムラウトの発音が、どうにもおかしいようで…。「違う。こうだ。もう一度。ウム。近いが違うな。もう一度。」こんな調子で二十分弱。実に有意義で楽しい時間でありました。-----「私は次の駅なので、降りる準備をする。では、さらば。」スキーの用意を手早く纏めて、戸口の方へ。今思えば、手伝って…いや、手伝うのはむしろ失礼か。-----いやぁ。さて、私が歳を取った時、いや、今からでも、日本語を学びに来た学生に、ああいう自然で温かな態度って取れるかしら。うむ。取れるかしら、じゃないな。取れるように、取るように、心掛けましょ。

March 12, 2006

コメント(2)

-

森の中で…

先日、snegさんが「森でスキーをする」(1,2)という話をされていましたが、こちらはスキーなしで森の中をお散歩です。-----ティティジーの"SEE"は「湖」の意味。シュバルツ・バルトを映して静かに佇む…こともなく、真っ白に凍てついてました。うわぁ。事前に見ていた写真ではこう、何て言うか、広がる湖、映える緑、だったのですが、写真撮っても、一面真っ白にしか写りません。 「白いですね」「雪だからね」という小学生みたいな会話をホストマム(英語不可)と交わし、一駅隣を目指してお散歩(?)開始。-----えっと、スノーブーツは買わなかったので、普通の靴。マムは出掛ける時に、しっかりブーツ装備していましたけど、失礼ながら、70近いお歳。結構距離がありますけど、大丈…うわっ、置いていかないで下さい。(前を行くホストマム)「景色が綺麗だし、私は歩くの好きだわ。健康的だし。」って、いや、確かに健康的なのですが、足元を気にしていると置いていかれそうです。ヘンゼルとグレーテルとか、ブレーメンの音楽隊とか、こんな道を歩いてたのかしら、なんて適当なことを思いながら歩く道は、一応軽く圧搾されていて歩き良く…はないか。スノーブーツでなくてもなんとか行けます。-----至る所に標識があって、こちらは自転車道だの何だのと。自転車道には、さすがに人はいませんが、クロスカントリーしている人の多いこと。道が違うので、直接は会いませんが、専用道で楽しんでいる姿が見受けられます。-----で、犬連れ含めて、散歩している人もかなりの数。 (これは馬車。)日曜は店が閉まるので、郊外に出る人が多いって言っていたのは、こういうことですか。夏はもっと気持ち良くて、もっと人がいっぱいなのでしょうね。-----こ洒落た住宅が並びます。これらはゲストハウス、貸し別荘みたいなものですね。-----さて、駅が見えて来ました。4キロ、小一時間の道行。私、スキーって嫌いじゃないのですが、スピード感どうこうより、林間コースをたらたらと、景色見ながら、凛とした空気を味わいながら、というのが好きなのですね。そういう意味では、クロスカントリーって楽しそうかも。あ、でも、上りとか、平坦なとことか、大変なのか。ともあれ、こちらに来てからの運動不足を少しだけ解消できた、日曜日でした。

March 12, 2006

コメント(2)

-

ティティジーへ。

昨日まで穏やかな雨が雪を溶かしていたのに、夜からの雪で、また白い景色に逆戻り。ま、綺麗だから良いのですが。-----さて、今日はホストマムと、電車でティティジーまでお出かけです。先日、渡辺さんとシュバルツ・バルトの一角を、太郎君のお供で散歩したのですが、ティティジーはシュバルツ・バルトの中に位置します。シュバルツ・バルト自体が、観光地域として認識されているらしく、こちらで発行されている、旅行ガイドに『シュバルツ・バルト』というのがあったり。-----ホストファミリー宅から程近い駅へ。マム、チケット購入に苦戦。「機械は分からないわ。」というのは、どこの国でも聞くセリフなのですね。それにしても、券売機にラズベリーパイが投げ付けられているように見えるのですが…見なかったことにして聞くのはよそう。-----ホームにはたくさんの人。みんなスキー板だの、子供用の橇だの抱えてます。スノボは少数派かな。(多分行く所が違うんだと思います。)-----雪のため、電車は遅延。(基本的には時刻表通りの国のようです。)来た電車の先頭は真っ白になっていました。-----座った席は、山手線などで見る、手動で倒すシート。実はここ、自転車持ち込み用の一角。ドイツでは自転車が盛ん、という話は聞いていたのですが、自転車の後ろにつける子供用のバギーがあったり(写真を後でアップ)、自転車道が整備されていたり、電車に自転車持ち込みスペースが確保されていたりと、思っていた以上にインフラが充実しています。-----電車は雪のため、進んでは止まり、進んでは止まり。段々、森が深くなってきます。崖の上に大鹿の…モニュメント?それにしても、森は雪に覆われて、これではシュバルツ・バルト(黒い森)ではなく、ヴァイス・バルト(白い森)。-----程なくティティジーに到着。いつもなら二十分程度とのことですが、三十分くらいはかかったのかしら。こ洒落た、かわいらしい街並み。ここから一駅戻る形でお散歩です。

March 12, 2006

コメント(0)

-

バーゼルへ。

電車に乗って三十分。スイスのバーゼルにやってきました。 私の滞在しているフライブルクは、ドイツ南西に位置するため、ちょっと行けば、スイスあるいはフランスなのです。そしてバーゼル自身、ドイツとフランスとスイスの国境に位置する街。街の地図に、ドイツ、フランスって載ってますからね…って、良く考えるとすごいな。美術館も多い、ライン川沿いの静かな街です。 (街の中の建築も面白い)-----話には聞いていましたけど、本当にパスポートのチェックとかされないままでした。普通に急行で一駅だったので、スイスに来た実感がわかない…。もっとこう、すごい山とかライン川とか越えるとかかと思ってたのですが、国境はいつ越えたのかしら?地図を見ても、これという何かはないなぁ。-----しかし、ここは紛れも無くスイス。トラムの券売機にユーロが入りません。 …NOBUさんから話聞いていたのに、やってから思い出すなよな。でも、ユーロの券売機があるって聞いてたのに見つからないや。-----しかたなく歩いて美術館を目指します。この時点で、話を間違えていて、本当は駅かどこかで、ユーロで買い物して、お釣りをスイスフランで貰い、それでトラムに乗れば良かったのです。-----お恥ずかしながら、昨日渡辺さんに確認させて頂いたのですが、スイスはユーロ連邦には加わっておらず、通貨もユーロではなく、スイスフラン。でも、ユーロ紙幣は使えて、ただしお釣りはスイスフランになるという、何とも不思議なシステムを取っています。渡辺さんによると、スイスは「ヨーロッパの島国」と呼ばれているそう。うーん、何とも個性的な国です。-----さて、紆余曲折を経て、ライン川へ。いや、ライン川です。ライン川ですよ。 滔々たる水の流れが、音楽を奏でます。思っていたより川幅は広くなく、しかし、この川が描いた歴史を思うと、感慨深いものがあります。いつか、ライン川下りとかしたいよなぁ。-----さて、川沿いの道を美術館まで。あまり天気は良くないですが、それでも十分美しい。いやぁ、晴れている日に来てみたいなぁ。

March 11, 2006

コメント(0)

-

エヴァ・エアプリ展@ティンゲリー美術館

ティンゲリー美術館では、エヴァ・エアプリ(で良いのかな?帰ったら調べます。)さんの作品展も開催中。-----骸骨というより、髑髏のイメージを前面に、暗く、重い感じの作風…と思いながら観ていたのですが、数を観るうちに、それが、「私」の「死」に対するイメージであることに気付きました。作家自身は、「死」を「そこにあるもの」として、常に一定の距離を保って作品を作っており、ことさら負のイメージを背負わせようとはしていないのです。もちろん、だから明るい作品になるというわけではなく、しかし、扱っている対象が対象だけに、かなり多くの作品を作りながら、この等距離を保つエネルギーは、大変なものでしょうし、そこから生み出される緊張感が作品の魅力になっています。-----一番印象的だったのは「テーブル」と題された作品。横長の机に、こちらを向いてずらりと並ぶ13体の人形。構図の意味するところは明白で、もちろんこのテーブルは「最後の晩餐」に他なりません。しかし、12使徒は多様な表情を見せながら、どうも女性のようです。そして、本来ならば「彼」の座する、テーブル中央席に置かれた、一回り小柄な人形は、フードを被った虚ろな髑髏。キリスト教徒でない者が、下手な解釈を述べるのは慎んで次に参りましょう。-----折り重なるように横たわる無数の髑髏を描いたドローイング。しかし、その髑髏は頭に花を飾っていて、表情(?)もどこか穏やかです。いくつかのバリエーションがあり、暗色で描かれた作品は、花も挿してなく、さすがにそこまでのチャーミングさはありませんが、改めて見ると、さほど不快感を喚起するものではありません。(いや、だからと言って、家に飾りたいとは思いませんけど。)-----ズラッと並んだ、背の高い立像。どこか虚ろに、しかし、様々な表情を浮かべた、その人形は、真っ黒な、おそらくは喪服を着て、ヌボーと佇みます。-----ティンゲリー氏と組んだ数点の作品。ガシャガシャ動く無表情な人形達は、不気味さを孕みながらも、多少のユーモラスさも感じさせます。-----別の作家(名前を失念)と組んだ十字架の作品。真っ白なタイルで作られた十字架(こちらが別の作家の制作部分)に架けられた「彼」の首は、真横に曲げられ、髑髏でこそないものの、無表情。焼け焦がしたかのような質感で、下半身は失われています。-----さて。トータルで作家が伝えようとしているのは、「メメント・モリ(死を思え)」なのだな、と。「死」という対象に素直に向き合い続け、作品を送り出してきたのだな、と。髑髏や喪服といったガジェット、無表情を感じさせる、しかし表情豊かな顔の造形は、そのイメージを強く喚起させる-観客と共有するための手段なのだな、と。-----うーん。作品としてはエネルギーと緊張感があり、ズラッと並べられると、壮観ではあるのですが…。作品が日本に来ても、観には行かないかなぁ。キリスト教的ガジェットを扱った二作品は、もう少しじっくり向き合ってみたい気もしますけど。

March 11, 2006

コメント(0)

-

@ティンゲリー美術館

ジャン・ティンゲリーは、ジャンク・アート(廃物芸術)、キネティック・アート(動く芸術)の第一人者。なーんて、知った風に書きましたけど、手元にある資料からの引き写し。-----ホストファミリーに「バーゼルに行こうと思います。」と言ったら、「君は芸術に興味があると言っていたね。なら、是非、ティンゲリー美術館に行くと良いよ。面白いから。」と言われ、素直に従った結果です。-----ライン川沿いの遊歩道から、ぐるりと廻って入口へ。面白い造りの美術館。 -----正面にいきなり、ユーモラスに暴れ回っている噴水が。いや、あの、ええ。古びた鉄のスポークだとか、ガラクタみたいなものが寄せ集められた、赤茶けたオブジェが池の真ん中にあって、ぐるぐる動きながら水を噴き出しているのです。 (嗚呼。写真では伝わらない…。)その奥に、ニキのカラフルな女性像。ニキに負けないどころか、ニキ以上に主張している作品。これがティンゲリーの作品なのです。-----いや、これは、面白い♪実はしかし、ティンゲリーをこのblogで紹介するのは、初めてではありません。『アートと語る/アートを語る』の話の中で、触れた「動く絵画」の作者がティンゲリー。でも、ティンゲリー、そんな小品で分かった気になるには、偉大すぎるアーティストでした。-----まずは、受付の向かい、二階まで吹き抜けの空間に、7*7*17mの作品。作品?作品です。大きな遊具だと思って下さい。梯子というかステップがあって昇れます。で、ボタンが足元にあって、押すとガシャガシャ音を立てて、色んなところが動くんです。モノとしては、『ハウルの動く…いや、『バック・トゥ・ザ・フューチャー3』で、ドクがアイスキューブとか朝食を作る、けたたましい機械を使っていたのを覚えてますか?あれをカラフルにして、昇れるようにした感じなのですが…観てない人には通じないか。写真ダメってなってたから、屋外作品しか撮ってないんですよね。(なんか、でも、写真撮っている人いっぱいいたんですけど…?)-----その隣というか足元に、自動お絵描き機。これまたガシャガシャ音を立てながら、適当な線をグシャグシャ描きます。ペンを何度か差し替えながら、カラフルな「作品」を描かせて楽しむ親子達。…楽し過ぎ。-----地下にはもう少しシリアスな作品。「Dance of Death」は、死というテーマを、しかしコミカルに陽気に表現します。ボタンを踏むと、フロア全体に展開されたいくつかのギミックが、同時に、けたたましく動き出します。動物の頭蓋骨とか使っていますし、土台がジャンクなので、ブラックな感じはあるのですが、それが賑やかに音を立てながら動くとなると、むしろ、『コープス・ブライド』の死後の世界、『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』のジャックの世界。そのユーモアの中に、現代の機械文明なり、精神のありように対する、一抹の皮肉な批評精神を感じさせるのが、作家のセンスであり、作品のクオリティ。-----「Pit Stop」も、F1を題材に、それらしいマテリアルと映像を組み合わせた作品。動き出すと、機械の反射角が変化して、映像があらぬ方向に映し出されたりします。-----二階には、「アートと…」で見た作品を始め、小品が並びます。しかし、小品だからと言って侮れません。天井から吊り下げられた、フリーマーケットで手に入れて来たというガラクタの数々。人に反応して、しかし気まぐれに、いきなり跳ね回って、ドンガラガッシャンと音を立てるのです。いや、えっと?-----さらに小品の、園芸用品の廃物みたいなのを組み合わせた作品の動きの激しさには、ボタンを押した子供が、まじでびびってました。(その後、恐る恐るボタンをもう一度押してましたけど…どうやら、一度動き終えると、しばらく反応しないみたいなんです。ちびっ子、残念。)-----ニキと組んだ作品もあります。また、いくつかエスキースも展示されてますが、どれもイメージが横溢していて興味深いものばかり。この人に舞台美術をお願いすると、さぞ楽しかろうなぁ。-----三階は中型の作品。とは言え、そこそこ大きいですが。黒い台座が腕(?)をぶん回す作品があるのですが、動きがランダム過ぎて、見ていてハラハラ。なんで「機械」の動きにドキドキさせられるのだか。動きとしては、大人しいものが多いので、派手さは少ないですが、その分、示唆的で思索的。-----帰りに本のコーナーを見ていたら、日本語の本が!京都烏丸カラスマプラザ21に"Tinguely"という、彼の作品を擁するカフェギャラリーがあり、その時に作られた本。このカフェ、まだあるのかしらと調べたら、「現「パリの朝市」」となっていました。(株式会社ルシアンさんの本社ビル内にあるよう)作品はまだあるのかな…?また、高輪美術館に「パンデモニウム」が所蔵されてると書いてあるんですよね。高輪美術館?名前からするとうちの近くにありそうと思ったのですが…81年に軽井沢に引越し、セゾン現代美術館として、現在にいたるそうです。(今年は4/22まで冬季閉館中)うーん。でも、HPのコレクションの中にティンゲリーの名前はないなぁ…。-----ふと、この美術館自身の建築美術を扱った本が目に留まります。へ?マリオ・ボッタ?マリオ・ボッタですって!?うわっ、そういうこと?こんなとこで、この名前に出会うとは! あまり建築に詳しくない私が、名前を知っているのは、ボッタ氏がワタリウム美術館を手掛けた建築家だからです。ワタリさんから、ボッタ氏に建築をお願いするに至るエピソードもお伺いしましたし。今度ワタリウムさんで館長にお会いしたら、ここの話をしよう、と思っていただけに、ちょっとツボにきました。…絶対、館長ここに来てるよ。今度、館長にお会いするのが楽しみです。もしかすると、すごいエピソードとか聞けるかも♪-----建築家さんのサイトにこの美術館のご紹介がありました。そして、こちらが公式サイト → Museum Tinguely英語版・フランス語版もありますので♪

March 11, 2006

コメント(0)

-

英語の必要性。

辞書選びに際し、学生時代独語選択で、米国留学経験もあるMaldives先生と「新型は英独・独英辞書付きだけど、いらないよねぇ?」「いらないんじゃん。」という会話をしたことが悔やまれます。いります。欲しいです。日本語より、英語の方が断然独語に近いわけで、この英単語を独語で言えたら、と思うことしばしば。…帰ったら英独・独英機能追加しよう。

March 10, 2006

コメント(4)

-

太郎君と。

太郎君の犬種はセントバーナード、でよいのかな?大型犬です。犬の散歩、といっても綱もなく、シュバルツバルトの一角を、森林浴がてら散歩するという、何とも自由奔放な「お散歩」。-----温かな雨が雪を解かし、ぬかるみながらも、静けさが満ちる森の道。-----今回お会いさせて頂いた、渡辺さんは、こちらで日本語教師をされている方。日本語教師かぁ。私も自由がきけば、考えてみたかった職業の一つです。-----こちらでの生活や犬の飼い方などについてお伺いしながら、森の道を歩きます。散歩道として整備されていて歩きやすい。土日、特に日曜などは、お店が休みになるため、街に出るのではなく、こういう所を散歩したり、アウトドアな過ごし方をする人が多いそうです。散歩ももちろん、自転車とか、スキーとか、カヌーとか。-----こちらでは、犬の学校と言うと語弊があるかしら、犬の飼い主に対する学校というかレクチャーがあって(ただではないですよ)、どの犬も「教育を受けている」ので、あまり吠えないし、大人しい。写真を取り損ねましたが、お店の前で、二匹の犬が、綱もつけずに大人しく待っているのも見ました。(一匹の写真はあるので後でアップ。)散歩もこんな大自然で出来るし、お店でも嫌な顔されないし、ちゃんと教育も受けられるし、犬にとっては有り難い環境だな、と思います。-----その後、ワインの瓶を捨てるのにお付き合いさせて頂きました。色別に三分別。実は、私の地元にはガラス工場があり、ガラスの色別回収は、昔からやっていましたから、見馴れた分別方法ではあります。実家を出てからは、色別回収を見る機会はありませんでしたが。でも、可燃・不燃の分別はしてなくて、可燃・不燃の分別が始まった時に、母が分けるのが手間だ、とこぼしていたのが、なんだか妙におかしかったですね。-----その後、お家にお邪魔して、パンと紅茶をごちそうになりました。その間、太郎君は大人しくごろ寝。お手伝いに来てらした、留学生のお嬢さんも姫路出身、渡辺さんも西宮の出だそうで、三人とも兵庫県出身。(太郎君の出身は聞かなかったので…)心置きなく関西弁で、と言いたいところですが、敬語口調だと、どうにも標準語になってしまうんですよね。-----帰りは車で街まで送って頂きました。途中で、アウトドアショップに立ち寄り。ワックスがけを依頼していたスキー板を取りに。店の中にフリークライミング用の壁が設置してありました。モンベル渋谷店のなんかは、自然の岩を模した作りだったと記憶しますが(長く行ってないなぁ)、こちらのはカラフルでおもちゃみたい。いや、やろうとは思ってないですけど。-----駅でお別れ。うーん。しかし、喋り過ぎだなぁ、私。このblogでは、なるべく政治・社会批判的なお話は避けていますが、このblogをご覧になっているとのことだったので、つい、blog外のお話をと…。生意気な話して申し訳ありません。この場を借りてお詫びをば。

March 10, 2006

コメント(2)

-

トラムに乗って。

フライブルクはトラムとバス、電車も含めて、公共交通が発達した街です。しかし、ホームステイ先から語学学校まで歩いて行ける上、街の中心部をうろうろするだけだったので、乗る機会がありませんでした。-----今日は、留学センターからご紹介頂いた渡辺さんにお誘い頂いて、6番線の終点、ツァーリンゲンまで。初のトラム体験です。-----昨年あたりの新聞に、公共交通の見直しの一環として、トラムが注目を集めている、という記事がありました。また、北海道では、線路も走れるバスが開発され、過疎路線への導入が検討されているそうです(既に導入済み?)面白いものでは、名古屋郊外のバス。乗り物としてはバスなのですが、高架に専用レーンを設けて、電車のように運行させ、途中からは一般道をバスとして走るのです。恐らく、万博に向けた、混雑地帯をスルーさせるためのアイデアかと思います。-----アメリカならまだしも、狭い日本の、少なくとも都市部では、公共交通の充実による「脱車社会」は可能ですし、今後の社会の高齢化を考える上でも、検討すべき課題。日本の観光立国化を考えても、分かりやすく使いやすい公共交通は、戦略的に重要なインフラです。個人的には、京都とか神戸、姫路にトラムが走ってくれると嬉しいのですけど。(ちなみに神戸には昔トラムがあったそうです。)-----さて、トラムに乗ってはたと困りました。切符の買い方が分からん…。(トラムの中にも券売機があるのです。)1ヶ月パスがあることは知っていて、買うかどうか迷っていたのですが、二週間の滞在ですし、毎日は乗らないので、買わなかったのです。ちょっと値段が張りますし。(そのかわり、電車も含めてかなりの距離をカバーするそうですが。)それにしてもいっぱい種類があるし、説明はそれぞれ長いし、いや、イラスト付きなのですけど、いまいちどれなのだか。多分一般的な感じがする、これで良いと思うのですが、お金入れても戻ってきちゃうんですよね。あ。人数を指定しないとダメなのか。ふぃ。何とか目的地到着までに買えました。…これで良かったのか自信ないですが。ああ、こういう時、周りの人に聞けば良いのですよね。反省。-----さて、渡辺さんとお会いして、今日は太郎君とお散歩です。でも、長くなったので、この話は後ほど。

March 10, 2006

コメント(1)

-

フェアトレード。

朝食で、ホットミルクを所望したら、「カカオは入れるかい?」と聞かれました。いや、それはココアで、ホットミルクじゃない…。-----それはさておき、このココア、フェアトレードのものなのだそうです。-----ご存知でない方のために説明すると、発展途上国における大規模農園経営というのは、それを経営する資本家(多くは先進国企業だったり、地元の権力者と結び付いていたりします)による搾取の部分が大きく、地元の貧困解消、雇用育成に役立っているとは言えません。(もちろん、これを雇用の確保、創出とする見方も可能です。)もっと直接的に、例えば有機栽培、あるいは手工業まで結び付けた、高付加価値で、地元の長期的発展を見据えた産業を育成しましょう、と。それに対し、シンプルな流通と、適切な価格付けで支援しましょう、というのが、フェアトレードのコンセプトです。-----資料抜きだと説明が難しいなぁ。どなたかコメントかTB(は一時休止中ですが)で補足頂けると助かります。-----さて、詳しくどの国からのものかは聞きそびれたのですが、これは教会を通じて購入しているのだそうです。うーむ。やるなぁ、教会。-----日本では、というリンクを張ろうとして、携帯から更新には限界があるので、帰国後に。コメントでのリンクは大歓迎です。

March 10, 2006

コメント(1)

-

雪の下の春。

クーパーさん曰く「どうやら、春は雪の下に隠されてしまっているようだね。」雪が穏やかな雨に融け、春が少し顔を出しました。

March 10, 2006

コメント(2)

-

ファッション?

冬に私と会われた方はご存知のように、休日は大体、和服にマント姿(正確にはインバネス-シャーロック・ホームズとかが着ているやつ)で街を歩いています。ま、和服を着る理由はいろいろあって、以前書いた理由の他に、大正デモクラシー末期に似た時代の雰囲気に対する警鐘とか、明治教養主義に対する憧憬とか、趣味とか。服装を時代批評、文化評論の手段として使っているわけで、その意味では、いわゆるファッションとは無縁なわけです。(ある意味、一種のパンクファッションという位置付け。)-----しかし、どうせなら、そこはちょっと頑張りたいと思わなくもなく。街を歩いていて、帽子屋さんを発見。そう、前からこの服装には帽子が足りないと思っていたのです。買物の実践を兼ねて、いざ帽子屋さんへ。 -----まずは「帽子はドイツ語で何と言いますか?」…調べてから入れ、私。ともかく、いろんな帽子を見せてもらって、「ところで君は見るだけかね?買うつもりなのかい?」と(英語で)聞かれたので「買いたいのです。この姿に合うのを。」と。え?いや、こちらへコートを何着もは持って来れませんから、インバネスだけですよ、持って来てるの。-----店主のおじさんに、ドイツクラシックな感じの帽子を選んで頂きました。うむ。良いのではないですか?ますます時代錯誤な感じになりましたけど。見た感じ、あと鳥の羽根でも挿せば、三銃士ごっこが出来そうです。(いや、やりませんけど。)-----という訳で、冬はしばらくそんな格好です。日本はもう春なので、お披露目は先になりそうですが。

March 9, 2006

コメント(0)

-

悪魔が来たりて…

フライブルク歴史博物館に向かう途中(つまり中央聖堂の横手)にミュージアム発見。入る前から、雰囲気がおかしいなぁと思ってたのですが…拷問博物館でした。トゲトゲの椅子、拘束具、貞操帯などを見たところで進むのを断念。-----だって、一人じゃ怖すぎ。そもそもこれ、実際に使…なんでもないです。しかし、教会の横手って位置取りは、冒涜的ではないのかしら?

March 9, 2006

コメント(0)

-

@アウグスティーナ博物館

いや、えっと、これはすごい。私は美術館も博物館も同じくらい好きで、だから例えば、去年のダ・ヴィンチ展なんかも(美術好きの人には首を傾げられながらも)評価してしまうのですが、これはどちら好きのかたにもお奨めです。-----まずは彫刻群から。宗教的な彫刻のみならず、街の噴水彫刻まで多彩なラインナップ。生活感息づく、何と言えば良いのか、背伸びしない等身大の作品に温かみを感じます。そうですね、日本で言うと、お地蔵様とか道祖神を見た時のなごみに近いかしら。あわせてステンドグラスも。こちらも、教会の静謐な空間から、明るい場所に移されてみれば、荘厳さより親しみ深さを感じさせます。-----さて、二階の肖像画とか聖人の胸像は分からないので飛ばして、部屋の中へ。家具・調度類が生活空間そのままに並びます。こんな感じで数部屋。全体として、派手ではなく、落ち着いた雰囲気で、このまま暮らせそう。-----そして三階。絵画がズラッと並ぶのですが、これが美しい。風景画が多いのですが、どれも対象の選び方がごく自然で、描き方が丁寧。雪の中凍える針葉樹を描いた作品などは、ちょっと鳥肌モノ。…作者名も作品名も未チェックなので、ご紹介出来ないのが残念。-----ただ、作品としてももちろん優れているのですが、これらの作品が全体としてここにあることが、作品を引き立てているのだと思います。うーん、つまり、例えば、ここにモネの作品を置こうとすると、よほど場所なり配置なりを考えないと、浮いてしまうのですよ。フライブルクの自然、街の雰囲気というのが、通奏低音にあって、作品が引き立てられている、と。-----特別展として、宗教画関連を集中展示。これも日本の「美術」館で観るのと、修道院付属の「ミュージアム」で観るのでは、趣が違いますね。-----キリストの像で肋骨が浮き出て、釘の所に赤の彩色が施してあるものが。…これよりは、隣の素朴な木製像の方が良いなぁ、私には。こういう時、仏像文化で育った自分を感じます。仏像って、血は流さないですからね。地獄絵図にしても、基本は説経のための巻物として制作されているので、それが本尊になることはないですし。-----さて、最後に一階に戻って、照明を落とした小部屋に。彫金を集めた部屋です。私はあまり光りモノには興味ないのですが、これは息を呑む荘厳さ。壁一面の作品から、儀式用の小道具まで。キリスト教的ガジェットと金銀が出会うと、かくも美しい作品になるのですね。-----いや、宗教が儀式によって成り立ち、そこに聖性を見出だすならば、過剰なまでの美しさも必要不可欠と考えるべきか。仏教でも、自己研鑽を目的とする禅宗系は(本来)過度な美を嫌いますけど、儀式にも重きを置く密教系は繊細な装飾具を持ってますからね。織り込まれるイメージを、この両者で比較してみるのも面白いかも知れません。-----で、この美術館、ただでした。ホストファミリーによると「修道院修復中につき」とのこと。そなの?むしろ修復の助けにすべく、お金取っても良いのでは?この大きさだと維持費も大変でしょうに。ミュンスター(中央聖堂)の裏手に別館(フライブルク歴史博物館)。こちらは文字通り、フライブルクの歴史資料館で、いや、街の模型とか都市の発展史とかがお好きな方はどうぞ、と。こちらは有料。有料に文句はつけませんが、いや、やっぱり、本館もお金取って良いと思いますよ。

March 9, 2006

コメント(0)

-

エンデ!

本屋さんにてお買い物。どこに行っても(読めないくせに)足が本屋を向いてしまうのは昔から。古本屋さんも多くて、またそれぞれ個性的で楽しい。思わず一軒ずつ冷やかしている私。いや、先に進みましょうよ。-----探しているのは、オーディオと本のセット。それから単語とイラストがセットになった、子供向けの単語練習本。いや、ほら、まだそういうレベルですから。-----語学コーナーで何種類か出ているのを発見。とりあえず無難そうな『SNOW QUEEN』を手に取ります。雪の女王ですね。レジに並んでいるうちに、どうにも何かが引っ掛かる…『SNOW QUEEN』って、英語じゃん!-----ふぅ。危ない。してやられるところでした。とりあえず、本はこそっと戻して、うーん、ドイツ語のテープはないなぁ。ハリーポッターのイラストが国によって少し違うのが面白い。-----別の本屋さんで、子供向けのオーディオCDがずらっと並んでいるの発見!そう、こういうのですよ。探していたのは。えっと、『ハリーポッター』『星の王子様』…。いや、ドイツ語での朗読ですけど、原作はそれぞれ英仏ですし。ドイツ童話集みたいなのは、対応する本を探すのが難しそ…『MOMO』?そっか!ここはエンデの国!CD三枚組?構うものですか。イラストも日本で親しんでいるのと同じ。本もすぐ見つかりました。-----そして、このCDが大当り。ラジオドラマ仕立てになっていて、効果音に鳥の声とか足音まで入っている本格派です。いや、普通に良く出来てます、これ。意味が分からなくても、聞いてて楽しい。しかし、まぁ、「これを買っただけでも来た価値がありました」なんて、情けないセリフを吐かずにすむよう、勉強せねばね。それにしても我ながら良い買物したわ♪

March 9, 2006

コメント(0)

-

月見て跳ねる。

うさぎは、哺乳類のくせにタマゴを産むのです。しかもチョコレートの! -----イースターの慣習だそうで、今スーパーに入ると、必ず「チョコレートうさぎ」のコーナーがあります。うさぎ自身をチョコレートで型取ったものもあり、先日ご紹介したケーキ型も、そのバリエーションですね。イースター=復活祭は、春を祝うお祭りでもあるわけで、徐々に日が伸び、段々暖かくなるのを目にしてみれば、気分が浮き立つのも(ちゃんと冬を経験したわけではないので、厚かましいと言われるかも知れませんが)分かる気がします。----------うさぎについての話題をもう一つ。-----文房具店で、"Felix"なるキャラクターに出会いました。 ちゃんと読んだわけではないのですが、ざっと見て私の理解したところでは、彼(彼女)は多分縫いぐるみのうさぎで、いろんな経験をしては、読者に手紙をくれるのです。-----絵本には、封筒が貼ってあり、その中にちゃんと手紙が入っています。で、このお洒落なうさぎ君のグッズ-レターセットとか鉛筆とかの文房具も合わせてコーナーになっているのです。-----これは、ちょっと良い。字に自信がないこともあり、というのは言い訳で、筆不精な私ですが、小さい頃にこのうさぎ君と出会っていたら違ったかも。幼稚園か小学校低学年くらいの子にあげたら喜ばれそうですけど(言葉が分からなくても、こういうのの理解は早いですから)…そこまで大きい子はまだいないか。残念。-----ところで、この子、日本にも…いました。いました。 うん。知人の子供たちが大きくなったら、これをプレゼントしよう。

March 9, 2006

コメント(0)

全73件 (73件中 1-50件目)

-

-

- アニメ番組視聴録

- 11日のアニメ番組視聴録

- (2025-11-11 19:09:38)

-

-

-

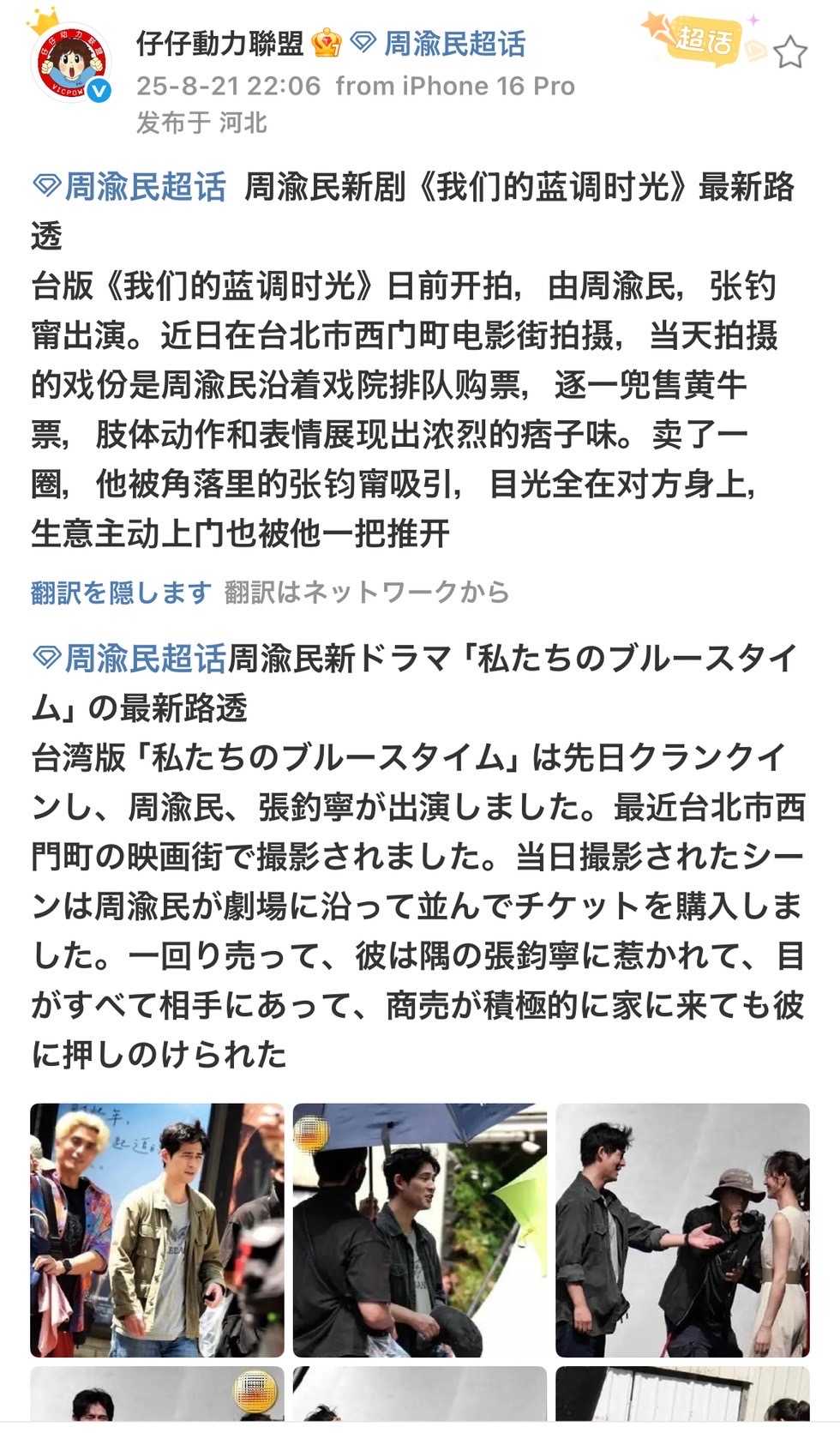

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 海外ドラマ、だいすっき!

- ピースメイカー シーズン2

- (2025-11-19 08:00:04)

-