PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(84)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(62)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(94)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(26)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(90)読書案内「映画館で出会った本」

(18)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(23)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(52)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(27)読書案内「現代の作家」

(98)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(65)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(78)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(54)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(2)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(31)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(5)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(19)ベランダだより

(149)徘徊日記 団地界隈

(112)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(28)徘徊日記 西区・北区あたり

(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(41)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(37)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(52)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(26)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(20)映画 ソビエト・ロシアの監督

(11)映画 アメリカの監督

(97)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(3)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(47)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(7)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(10)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(2)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介

(17)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(2)想田和宏「五香宮の猫」元町映画館no263

小松莊一良「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」キノシネマ神戸国際no15

ベランダだより 2024年10月5日(土)「宵の夕顔」 ベランダあたり

空音央「HAPPYEND」シネリーブル神戸no275

ベランダだより 2024年10月26日(土)「酔芙蓉、酔った時(笑)。」団地あたり

閆非・彭大魔「抓娃娃(じゅあわわ) ―後継者養成計画」シネリーブル神戸no276

徘徊日記 2024年10月24日(木)「高倉台の夕焼け!」須磨あたり

週刊 読書案内 岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)

ヌリ・ビルゲ・ジェイラン「二つの季節しかない村」シネリーブル神戸no274

コメント新着

キーワードサーチ

ところで、ぼくは

「サンデー毎日」

の日々を暮らす、自称、 徘徊老人

です。

日々の生活で心配事は無駄遣いと太りすぎ以外にはありません。道端の花の写真を撮ったり、映画館で興奮する毎日を送り始めて一年が過ぎました。ところが、最近やたら「むかっ腹」がたってしようがないのです。当てもなく、相手も特定できずに腹を立てる。完全な老人化が進行中というわけでしょうか。

ところで、ぼくは

「サンデー毎日」

の日々を暮らす、自称、 徘徊老人

です。

日々の生活で心配事は無駄遣いと太りすぎ以外にはありません。道端の花の写真を撮ったり、映画館で興奮する毎日を送り始めて一年が過ぎました。ところが、最近やたら「むかっ腹」がたってしようがないのです。当てもなく、相手も特定できずに腹を立てる。完全な老人化が進行中というわけでしょうか。

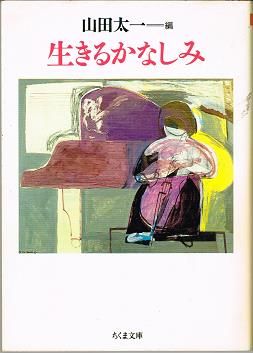

ブログとやらに文章を書いて載せることで、漸く脳内出血とか心筋梗塞を免れているのですが、それもいつまで続くことやら。今回も、腹立ちまぎれの投稿なのです。 山田太一

というと、 「ふぞろいの林檎たち」

とか 「岸辺のアルバム」

というテレビドラマの作家といえば、思い出される方もいいらっしゃるかもしれません。

その脚本家が、もう 30

年ほども前に 「生きるかなしみ」(ちくま文庫)

というエッセイのアンソロジーをまとめています。 佐藤愛子

とか、 五味康祐

、 吉野弘

なんて言う懐かしい作家や詩人の文章の中に、 杉山龍丸

という異様な名前の人物の、お読みいただければ、おそらく、忘れられないにちがいない短い文章があります。

とにかくそれを読んでいただきたいので、ここに掲載します。ブログ記事としては、少々長めかとは思いますが、お読みいただければ、納得していただけるのではと思います。

「ふたつの悲しみ」 杉山龍丸私たちは、第二次大戦から二十年たった今、直接被害のないベトナムの戦いを見て、私たちが失ったもの、その悲しみを、新しく考えることが、必要だと思います。

これは、私が経験したことです。第二次大戦が終り、多くの日本の兵士が帰国して来る復員の事務についていた、ある暑い夏の日の出来事でした。私達は、毎日毎日訪ねて来る留守家族の人々に、貴方の息子さんは、御主人は亡くなった、死んだ、死んだ、死んだと伝える苦しい仕事をしていた。留守家族の多くの人は、ほとんどやせおとろえ、ボロに等しい服装が多かった。 そこへ、ずんぐり肥った、立派な服装をした紳士が隣の友人のところへ来た。隣は、ニューギニヤ派遣の係りであった。その人は、 「ニューギニヤに行った、私の息子は?」 と、名前を言って、たずねた。友人は、帳簿をめくって、 「貴方の息子さんは、ニューギニヤのホーランジヤで戦死されておられます」 と答えた。その人は、その瞬間、眼をカッと開き口をピクッとふるわして、黙って立っていたが、くるっと向きをかえて帰って行かれた。

人が死んだということは、いくら経験しても、又くりかえしても、慣れるということはない。いうこともまた、そばで聞くことも自分自身の内部に恐怖が走るものである。それは意識以外の生理現象が起きる。友人はいった後、しばらくして、パタンと帳簿を閉じ、頭を抱えた。 私は黙って、便所に立った。そして階段のところに来た時、さっきの人が、階段の曲り角の広場の隅のくらがりに、白いパナマの帽子を顔に当てて壁板にもたれるように、たっていた。瞬間、私は気分が悪いのかと思い、声をかけようとして、足を一段階段に下した時、その人の肩は、ブル、ブル、ふるえ、足もとに、したたり落ちた水滴のたまりがあるのに気づいた。その水滴は、パナマ帽からあふれ、したたり落ちていた。肩のふるえは、声をあげたいのを必死にこらえているものであった。どれだけたったかわからないが、私はそっと、自分の部屋に引返した。

次の日、久し振りにほとんど留守家族が来ないので、やれやれとしているときふと気がつくと、私の机から頭だけ見えるくらいの少女が、チョコンと立って、私の顔をマジ、マジと見つめていた。私が姿勢を正して、なにかを問いかけようとすると、 「あたち、小学校二年生なの。おとうちゃんは、フイリッピンに行ったの。おとうちゃんの名は、 ○○○○ なの。いえには、おじいちゃんと、おばあちゃんがいるけど、たべものがわるいので、びょうきして、ねているの。それで、それで、わたしに、この手紙をもって、おとうちゃんのことをきいておいでというので、あたし、きたの」 顔中に汗をしたたらせて、一いきにこれだけいうと、大きく肩で息をした。

私はだまって机の上に差出した小さい手から葉書を見ると、復員局からの通知書があった。住所は、東京都の中野であった。私は帳簿をめくって、氏名のところを見ると、比島のルソンのバギオで、戦死になっていた。 「あなたのお父さんは ―― 」 といいかけて、私は少女の顔を見た。やせた、真黒な顔、伸びたオカッパの下に切れの長い眼を、一杯に開いて、私のくちびるをみつめていた。私は少女に答えねばならぬ。答えねばならぬと体の中に走る戦慄を精一杯おさえて、どんな声で答えたかわからない。

「あなたのお父さんは、戦死しておられるのです」 といって、声がつづかなくなった。瞬間少女は、一杯に開いた眼を更にパッと開き、そして、わっと、べそをかきそうになった。涙が、眼一ぱいにあふれそうになるのを必死にこらえていた。それを見ている内に、私の眼が、涙にあふれて、ほほをつたわりはじめた。私の方が声をあげて泣きたくなった。

しかし、少女は、 「あたし、おじいちゃまからいわれて来たの。おとうちゃまが、戦死していたら、係のおじちゃまに、おとうちゃまの戦死したところと、戦死した、じょうきょう、じょうきょうですね、それを、かいて、もらっておいで、といわれたの」私はだまって、うなずいて、紙を出して、書こうとして、うつむいた瞬間、紙の上にポタ、ポタ、涙が落ちて、書けなくなった。少女は、不思議そうに、私の顔をみつめていたのに困った。やっと、書き終って、封筒に入れ、少女に渡すと、小さい手で、ポケットに大切にしまいこんで、腕で押さえて、うなだれた。涙一滴、落さず、一声も声をあげなかった。肩に手をやって、何かいおうと思い、顔をのぞき込むと、下くちびるを血がでるようにかみしめて、カッと眼を開いて肩で息をしていた。

私は、声を呑んで、しばらくして、 「おひとりで、帰れるの」 と聞いた。少女は、私の顔をみつめて、 「あたし、おじいちゃまに、いわれたの、泣いては、いけないって。おじいちゃまから、おばあちゃまから電車賃をもらって、電車を教えてもらったの。だから、ゆけるね、となんども、なんども、いわれたの」 と、あらためて、じぶんにいいきかせるように、こっくりと、私にうなずいてみせた。私は、体中が熱くなってしまった。帰る途中で、私に話した。 「あたし、いもうとが二人いるのよ。おかあさんも、しんだの。だから、あたしが、しっかりしなくては、ならないんだって。あたしは、泣いてはいけないんだって」 と、小さい手をひく私の手に、何度も何度も、いう言葉だけが、私の頭の中をぐるぐる廻っていた。

どうなるのであろうか、私は一体なんなのか、なにが出来るのか?戦争は、大きな、大きな、なにかを奪った。悲しみ以上のなにか、かけがえのないものを奪った。私たちは、この二つのことから、この悲しみから、なにを考えるべきであろうか。私たちはなにをなすべきであろうか。声なき声は、そこにあると思う。

いかがでしょうか。

実は、この文章に出会うのは、この文庫が初めてではありませんでした。 1970

年代に出版された 「戦後日本思想大系 14

日常の思想」(筑摩書房)

の中に収められていた文章で、ぼくは学生時代に少なくとも一度は読んでいます。本文の冒頭の言葉で分かるとおり、ベトナム戦争が泥沼化した時代の文章です。

この文章が載せられている一番新しい書物は、 イーストプレス

という出版社の 「よりみちパンセ」という中学生向きのシリーズ

に、 小熊英二

という社会学者が書いた 「日本という国」

という本です。

さて、それでは、この 杉山龍丸

とは何者なのでしょう。それは次回ということで、今回はここまで。

「杉山龍丸その2」

はここをクリック

してくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5673/9784788515673.jpg?_ex=128x128)

村上春樹 の 「猫を棄てる」(文藝春秋社) というエッセイを読みました。戦争中、父が所属していた福知山歩兵第二十連隊と「南京陥落」とのかかわりについて、あの 村上春樹 が、執拗に事実関係を調べた様子をうかがうことができる文章なのですが、なぜ彼が、今になって、その父のことを書いたのかという、読者であるぼくの率直な疑問には答えようとしていません。

そのことを考えながら思い出したのが、この 杉山龍丸 のことでした。ブログに引用したエッセイも印象的ですが、 杉山 のその後の生涯も、ちょっと、簡単にはどうこういうわけにはいかないと思います。

戦争体験の風化が話題になることがありますが、記憶とは何かと考える時に、読み直すべき文章はたくさんあるのではないでしょうか。

村上 がこだわっていたのも 「父の記憶」 ですが、今や曽祖父の記憶化しているからといって、うちやってしまうべきことかどうか。大切なことがあるように思いました。

追記2023・04・24

作家の 大江健三郎 が亡くなったニュースを見ながら、ふと、 山田太一 という名前を思い浮かべました。

「確か、似たような年齢だった。」 調べてみると 1934年6月6日 のお生まれでした。ボクはテレビドラマをあまり見ませんが、この人のドラマは見ていたような記憶があります。最近のドラマは、全く見ないので、今どんな人がどんなドラマを作っているのかということには何も言えませんが、上の記事で紹介した 「生きるかなしみ」 を読んだときにテレビドラマを作っている 山田太一 という人の誠実を実感したことは、はっきり覚えています。 山田太一 という人は都会育ちの人だと思いますが、多分、 大江健三郎 という作家の 「書く」 ことを支え続けてきた何かを共有していた人なのでしょうね。そういえば、 倉本聰 という人も 同世代 だったような気がします。ああ、 小澤征爾 もそうですね。

みなさん、お元気でいらっしゃることを祈ります。

追記2023・12・03

山田太一さん がお亡くなりになったそうです。 2023年の11月29日 のことですね。何だかショックでした。お誕生日が20年と1日違いなんですよね。ご冥福を祈るばかりです。

ボタン押してネ!

ボタン押してね!

ボタン押してね!

ku

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔「思想をつむぐ… 2024.01.14

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔「身ぶり手ぶり… 2024.01.09

-

週刊 読書案内 鶴見俊輔「身ぶりとして… 2024.01.07