PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(84)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(62)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(94)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(26)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(90)読書案内「映画館で出会った本」

(18)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(23)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(52)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(27)読書案内「現代の作家」

(98)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(65)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(78)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(54)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(2)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(31)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(5)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(19)ベランダだより

(149)徘徊日記 団地界隈

(112)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(28)徘徊日記 西区・北区あたり

(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(41)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(37)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(52)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(26)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(20)映画 ソビエト・ロシアの監督

(11)映画 アメリカの監督

(97)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(3)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(47)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(7)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(10)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(2)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介

(17)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(2)想田和宏「五香宮の猫」元町映画館no263

小松莊一良「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」キノシネマ神戸国際no15

ベランダだより 2024年10月5日(土)「宵の夕顔」 ベランダあたり

空音央「HAPPYEND」シネリーブル神戸no275

ベランダだより 2024年10月26日(土)「酔芙蓉、酔った時(笑)。」団地あたり

閆非・彭大魔「抓娃娃(じゅあわわ) ―後継者養成計画」シネリーブル神戸no276

徘徊日記 2024年10月24日(木)「高倉台の夕焼け!」須磨あたり

週刊 読書案内 岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)

ヌリ・ビルゲ・ジェイラン「二つの季節しかない村」シネリーブル神戸no274

コメント新着

キーワードサーチ

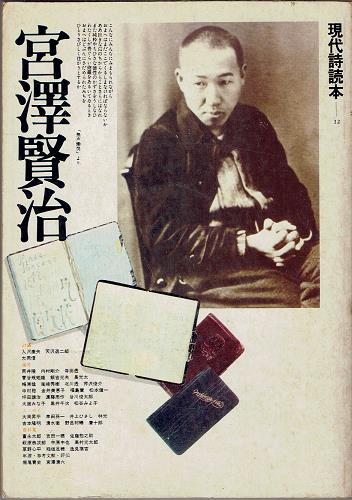

高校の国語の教科書に 宮沢賢治

の 「なめとこ山の熊」

が出てきます。とても有名な童話ですが、なぜか高校の授業で出てきます。中学校では「注文の多い料理店」なんだそうです。ぼくの小学生の頃は 「よだかの星」

が出ていました。 「ゆかいな仲間」たち

のころは 「クラムボンは笑ったよ」

の 「やまなし」

だったかな?いや、これは、寝床で読んで聞かせたていた絵本だったかもしれません。

高校の国語の教科書に 宮沢賢治

の 「なめとこ山の熊」

が出てきます。とても有名な童話ですが、なぜか高校の授業で出てきます。中学校では「注文の多い料理店」なんだそうです。ぼくの小学生の頃は 「よだかの星」

が出ていました。 「ゆかいな仲間」たち

のころは 「クラムボンは笑ったよ」

の 「やまなし」

だったかな?いや、これは、寝床で読んで聞かせたていた絵本だったかもしれません。ともあれ、 宮沢賢治 は学校の国語の時間に人気のある詩人で、童話作家NO 1 なんです。詩もあるし童話もあります。 「Ora Orade Shitori egumo」の「永訣の朝」 のない教科書はちょっと想像できないですね。

ところで 宮沢賢治

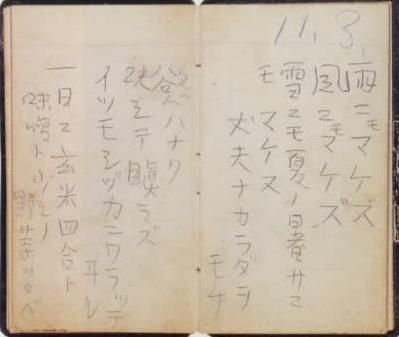

の 『雨ニモマケズ』

の題で有名な詩は、元々は手帳の走り書きであったことはご存知でしょうか。

子ども達に読ませる最高の詩として取り扱われていることもある。それは下に書いたふうに手帳に記してあったのが、彼の死後見つかったものらしいのですが、実物はこんな感じです。

昔の、 筑摩書房

の 「宮沢賢治全集」

の写真を撮って貼ってみますね。

昔の、 筑摩書房

の 「宮沢賢治全集」

の写真を撮って貼ってみますね。

うーん、全然見えませんが、ちょっと雰囲気を味わっていただけたら、ということなんです。 全集版

の 「行わけ・レイアウト」

を真似て写すとこういう雰囲気になります。

うーん、全然見えませんが、ちょっと雰囲気を味わっていただけたら、ということなんです。 全集版

の 「行わけ・レイアウト」

を真似て写すとこういう雰囲気になります。

五一頁・五ニ頁(鉛筆・青鉛筆) 雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニ

モ マケヌ

丈夫ナカラダヲ

モチ

慾ハナク

決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテ

ヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ

野菜ヲタベ

五三頁・五四頁(鉛筆)

アラユルコトヲ

ジブンヲカンジョウニ

入レズニ

ヨク

ソシテ ミキキシ

ワスレズ ワカリ

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ

小サナ萱ブキノ

小屋ニヰテ

東ニ病気ノコドモ

アレバ

行ッテ看病シテ

ヤリ

五五頁・五六 頁 (鉛筆・赤鉛筆)

西ニツカレタ

母アレバ

行ッテソノ

稲ノ束ヲ

負ヒ

南ニ

死ニサウナ人

アレバ

行ッテ

コワガラナクテモ

イヽ

トイヒ

五七頁・五八頁(鉛筆)

北ニケンクヮヤ

ソショウガ

ツマラナイカラ アレバ

ヤメロトイヒ

ヒドリノトキハ

ナミダヲナガシ

サムサノナツハ

オロオロアルキ

ミンナニ

デクノボート

ヨバレ

〈マタ〉

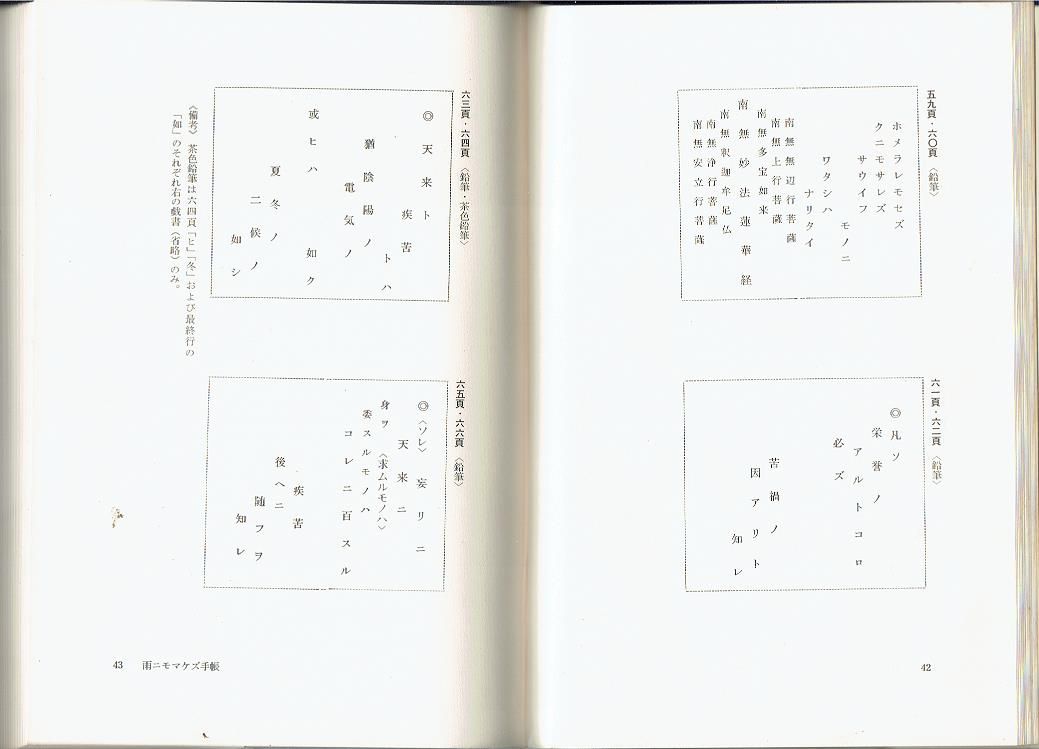

五九頁・六〇頁(鉛筆)

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフ

モノニ

ワタシハ

ナリタイ

南無無辺行菩薩

南無無上行菩薩

南無多宝如来

南無妙法蓮華経

南無釈迦牟尼仏

南無浄行菩薩

南無安立行菩薩

太字が頁数ですが、彼が残した 「黒い皮の手帳」

のものです。最初の 「現代詩読本」

の表紙写真にある手帳です。 「ヒドリ」

とあるのは 「日照り」

のことですね。こうしてみると読みにくいですね。

注目してほしいのは 六十頁

の お念仏

なのです。彼は 「サウイフモノニ、ワタシハナリタイ」

と自らの願いを記した後、仏様たちにお祈りしていた、言うならばこの詩全体が 「お念仏」

としてとなえられていた言葉のメモの可能性があるのです。

冷害の夏、穂が青いまま秋を迎える田んぼのあぜ道に俯いて立っている青年。彼は病んだからだを治療することも拒否し、日がな一日、ここに立って、ぶつぶつと 「雨ニモマケズ」

を唱えている。そんなイメージ。結構、暗いですね。これを暗いと感じるか、純粋ととるか。

このイメージをぼくに示唆してくれたのは、 思潮社

が 1979年

に出した 「現代詩読本 宮沢賢治」

で、今は亡き、詩人の 菅谷規久雄

が 「雨ニモマケズ再読」

と題して書いているエッセイでした。詩人は一行一行綿密に読み返し、最後にこう結論しています。

もはやかれが、現世において、また現世にたいしてなしうることはなにもな。 かれの、自死にもひとしくえらばれた意図的な病死は、おのが身を仏への供養とすることにほかなるまい。―あの法華経にいう焼身供養にもひとしく、である。 ともあれ、50年前に、僕が通っていた中学校の校門には 「雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ」 と彫ったプレートがはめ込んでありました。それが、この詩との出会いです。当時、やたら頑張れといっているように感じて、少々めんどくさかったのですが、こうして今読んでみると、むしろ 「頑張れない」 と泣いていることばようにも感じますね。頑張って偉くなる事をおそれているような気もします。無力であることを耐えつづけている人、いや、覚悟を決めてしまった人かもしれません。

「雨ニモマケズ」 は、そんな人間のポケットにコッソリ隠されていた哀しい秘密だったのかもしれません。

そう考えてみると、あのプレートも、結構ラジカルだんじゃないか、そう思いませんか。(S)

にほんブログ村

ボタン押してね!

-

週刊 読書案内 草野心平「宮沢賢治覚書… 2023.06.01

-

成島出「銀河鉄道の父」キノ・シネマ神戸… 2023.05.25

-

週刊 読書案内 佐藤通雅「うたをよむ … 2021.05.12