PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(132)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(12)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

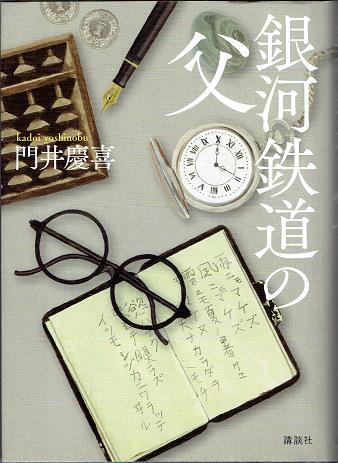

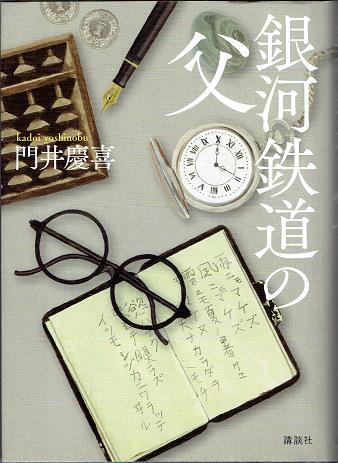

門井慶喜「銀河鉄道の父」(講談社)

何故だかわかりませんが、 2018年

の 春

の 芥川賞、直木賞

は二作品とも 宮澤賢治がらみ

で不思議な感じがしました。 芥川賞

は 若竹千佐子さん

の 「おらおらでひとりいぐも」(河出書房新社)

でした。 宮沢賢治

の詩の 「ことば」

が、そのまま題名として使われている趣で、まっすぐに、いま生きている女性の姿を描いていました。

何故だかわかりませんが、 2018年

の 春

の 芥川賞、直木賞

は二作品とも 宮澤賢治がらみ

で不思議な感じがしました。 芥川賞

は 若竹千佐子さん

の 「おらおらでひとりいぐも」(河出書房新社)

でした。 宮沢賢治

の詩の 「ことば」

が、そのまま題名として使われている趣で、まっすぐに、いま生きている女性の姿を描いていました。

で、今回案内するのは、 直木賞 を受賞した 門井慶喜さん の 「銀河鉄道の父」(講談社) です。

この作品は、おおざっぱに言えば、 宮沢賢治の父 、 宮澤政次郎 を視点人物にした 伝記小説 ということになるでしょうか。

宮沢賢治 の生まれた時から死ぬまでに加えて、 賢治 が亡くなって、彼の作品が詩人の 草野心平 や 高村光太郎 の手によって世の中に認められるところまでが物語られています。

何が起こるかわからない エンターテインメント小説 というよりも 実直な父の語り で描いたところにこの作品の良さがあると思いました。

ちょっとした 賢治ファン ならだれでも知っている出来事、起こることはまちがいなくおこりますし、わざとらしい脚色も施されていません。事実の経過は読んでいて勉強になります。そうであったに違いないと思わせるように丁寧に描かれています。

ただ、 父、政次郎 も、 母、イチ も、それから 賢治本人 をはじめ、 弟、清六 や 妹、トシたち の姿も、当然、その人々をめぐる出来事も、作家 門井慶喜 の手によって描かれているわけですから創作です。

その創作性とでもいう、作家独特の解釈がどこに姿を現すのか、ぼくは期待しながら読み進めていました。

実は、 賢治 が、当時、最も過激な 日蓮宗 の宗教団体、 田中智学 の 「国柱会」 の信者であったことはよく知られています。一方、 父、政次郎 は 清沢満之(きよさわまんし) や 暁烏敏(あけがらすはや) の時代の 浄土真宗 の篤実な信者でしたから、ふたりの間には単なる、父子の葛藤を超えた 「何か」 があったはずです。

そのあたりに期待しながら読みましたが、山場は 若竹さん の小説では 「題名」 に使われていた 「永訣の朝」 が描いている 妹、トシ の言葉にありました。

宮沢賢治 に関心のある方ならさらりと読めるでしょう。加えて、たとえば 「永訣の朝」 を授業で取り上げていらっしゃる、高校とかの若い先生方にとって、格好の参考図書といっていいと思います。 2018/06/03

本文中の 清沢満之 という宗教家は、ぼくが学生時代のことだったと思いますが、 司馬遼太郎 の雑誌での紹介と 法然院の住職(?) で、当時、 神戸大学 の哲学の先生だった 橋本峰雄 の 「日本の名著」 の紹介によって、その名を知った人です。

病床の 正岡子規 にこんな言葉を送った人だそうです。

暁烏敏 という人については小説家 石和鷹 の 「地獄は一定すみかぞかし 小説暁烏敏」(新潮文庫) という作品で知りました。

石和鷹 という作家は 集英社 の 「すばる」 という文芸雑誌の編集長だったひとです。晩年の 石川淳 が 「狂 風記」 以降の長編傑作群を連載したのがこの雑誌ですが、編集者として寄り添ったのはこの人だったそうです。

のちに小説を書きましたが、確か 65歳 くらいで亡くなったと思います。で、遺作になったのがこの作品です。作家の死の原因となった癌との闘病の中で書かれた作品で、強烈な読後感は間違いなく傑作ですが、広く知られている作品とは言えないですね。

追記2020・06・28

追記2020・06・28

若竹さん の 「おらおらでひとりえぐも」 の感想はここをクリックしてください。

追記2023・05・27

案内した作品が映画化されたので見ました。 役所広司さん が 政次郎 を演じて、まあ、ほぼ、 一人芝居 の趣でしたが、楽しく見ました。で、ついでに古い記事を修繕しました。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

何故だかわかりませんが、 2018年

の 春

の 芥川賞、直木賞

は二作品とも 宮澤賢治がらみ

で不思議な感じがしました。 芥川賞

は 若竹千佐子さん

の 「おらおらでひとりいぐも」(河出書房新社)

でした。 宮沢賢治

の詩の 「ことば」

が、そのまま題名として使われている趣で、まっすぐに、いま生きている女性の姿を描いていました。

何故だかわかりませんが、 2018年

の 春

の 芥川賞、直木賞

は二作品とも 宮澤賢治がらみ

で不思議な感じがしました。 芥川賞

は 若竹千佐子さん

の 「おらおらでひとりいぐも」(河出書房新社)

でした。 宮沢賢治

の詩の 「ことば」

が、そのまま題名として使われている趣で、まっすぐに、いま生きている女性の姿を描いていました。 で、今回案内するのは、 直木賞 を受賞した 門井慶喜さん の 「銀河鉄道の父」(講談社) です。

この作品は、おおざっぱに言えば、 宮沢賢治の父 、 宮澤政次郎 を視点人物にした 伝記小説 ということになるでしょうか。

宮沢賢治 の生まれた時から死ぬまでに加えて、 賢治 が亡くなって、彼の作品が詩人の 草野心平 や 高村光太郎 の手によって世の中に認められるところまでが物語られています。

何が起こるかわからない エンターテインメント小説 というよりも 実直な父の語り で描いたところにこの作品の良さがあると思いました。

ちょっとした 賢治ファン ならだれでも知っている出来事、起こることはまちがいなくおこりますし、わざとらしい脚色も施されていません。事実の経過は読んでいて勉強になります。そうであったに違いないと思わせるように丁寧に描かれています。

ただ、 父、政次郎 も、 母、イチ も、それから 賢治本人 をはじめ、 弟、清六 や 妹、トシたち の姿も、当然、その人々をめぐる出来事も、作家 門井慶喜 の手によって描かれているわけですから創作です。

その創作性とでもいう、作家独特の解釈がどこに姿を現すのか、ぼくは期待しながら読み進めていました。

実は、 賢治 が、当時、最も過激な 日蓮宗 の宗教団体、 田中智学 の 「国柱会」 の信者であったことはよく知られています。一方、 父、政次郎 は 清沢満之(きよさわまんし) や 暁烏敏(あけがらすはや) の時代の 浄土真宗 の篤実な信者でしたから、ふたりの間には単なる、父子の葛藤を超えた 「何か」 があったはずです。

そのあたりに期待しながら読みましたが、山場は 若竹さん の小説では 「題名」 に使われていた 「永訣の朝」 が描いている 妹、トシ の言葉にありました。

うまれでくるたて トシ のこの有名な言葉を 賢治の創作 だと 政次郎 は言うのです。

こんどはこたにわりやのごとばかりで

くるしまなあよにうまれてくる

詩人・宮沢賢治はそうまでしてしてもこの文句を書き付けたかった。トシのセリフとして。人類理想の遺言として。(覚悟だな)みとめざるを得なかった。子どものころから石を愛し、長じては「人造宝石を、売りたい。」という野望を抱いた二十九歳の青年は、ここでとうとう、ことばの人造宝石をつくりあげた。賢治は詩人として、いや人間として、遺憾なき自立を果たしたのだ。父親がどう思おうが。妹をどこまで犠牲にしようが。あとはもう、(売れるか)問題はそれだけだった。 政次郎 の中にある 「本当のことば」 と 賢治 が作った 「人造のことば」 というわけです。 賢治 の作った 「人造のことば」 が 「詩のことば」 として離陸した瞬間に 父と子の葛藤 は終わりを告げます。作家はそこが書きたかったに違いありません。

(引用の( )書きが政次郎の心中語)

宮沢賢治 に関心のある方ならさらりと読めるでしょう。加えて、たとえば 「永訣の朝」 を授業で取り上げていらっしゃる、高校とかの若い先生方にとって、格好の参考図書といっていいと思います。 2018/06/03

本文中の 清沢満之 という宗教家は、ぼくが学生時代のことだったと思いますが、 司馬遼太郎 の雑誌での紹介と 法然院の住職(?) で、当時、 神戸大学 の哲学の先生だった 橋本峰雄 の 「日本の名著」 の紹介によって、その名を知った人です。

病床の 正岡子規 にこんな言葉を送った人だそうです。

「号泣せよ、煩悶せよ、困頓せよ、而して死に至らんのみ。」 ぼくには、その態度と言葉が印象深く、名前を覚えました。著書に触れたことはありません。

暁烏敏 という人については小説家 石和鷹 の 「地獄は一定すみかぞかし 小説暁烏敏」(新潮文庫) という作品で知りました。

石和鷹 という作家は 集英社 の 「すばる」 という文芸雑誌の編集長だったひとです。晩年の 石川淳 が 「狂 風記」 以降の長編傑作群を連載したのがこの雑誌ですが、編集者として寄り添ったのはこの人だったそうです。

のちに小説を書きましたが、確か 65歳 くらいで亡くなったと思います。で、遺作になったのがこの作品です。作家の死の原因となった癌との闘病の中で書かれた作品で、強烈な読後感は間違いなく傑作ですが、広く知られている作品とは言えないですね。

追記2020・06・28

追記2020・06・28

若竹さん の 「おらおらでひとりえぐも」 の感想はここをクリックしてください。

追記2023・05・27

案内した作品が映画化されたので見ました。 役所広司さん が 政次郎 を演じて、まあ、ほぼ、 一人芝居 の趣でしたが、楽しく見ました。で、ついでに古い記事を修繕しました。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 草野心平「宮沢賢治覚書… 2023.06.01

-

成島出「銀河鉄道の父」キノ・シネマ神戸… 2023.05.25

-

週刊 読書案内 佐藤通雅「うたをよむ … 2021.05.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.