PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(102)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(30)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

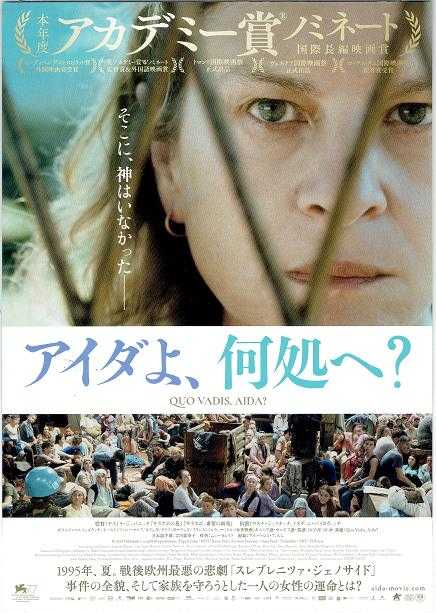

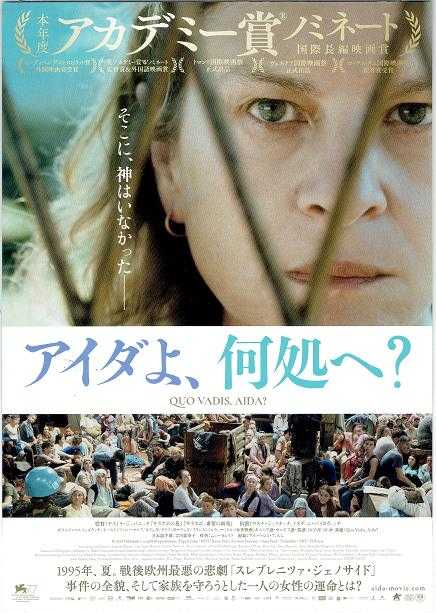

ヤスミラ・ジュバニッチ「アイダよ、何処へ?」シネ・リーブル神戸

だいたい 「ボスニア紛争」 と聞いても、あやふやなイメージが浮かんでくるだけですし、 ユーゴスラビア という国がどこにあったのかさえはっきりわかりません。

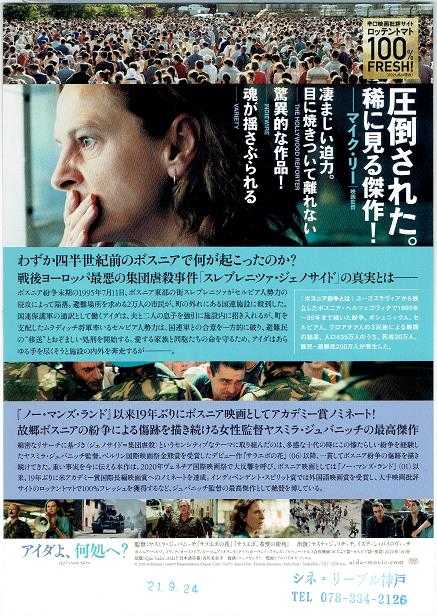

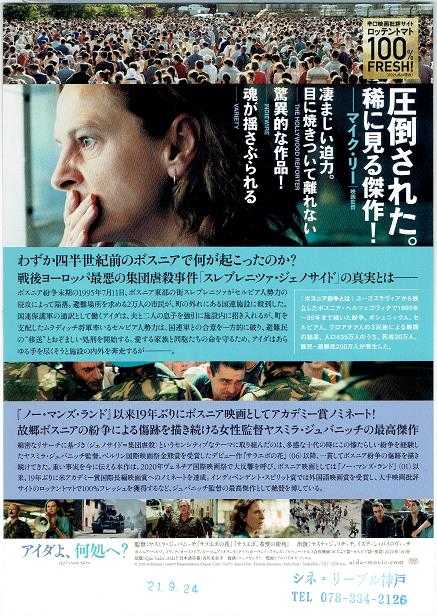

再びチラシですが、こんな説明文が載っていました。

映画は、この紛争の末期、 1995 年 7 月 11 日 、ボスニア東部の町 スレブレニツァ で起こった、セルビア軍によって、 8000 人 をこえる ボシャニャク人(イスラム教徒) の男性市民や少年を 「人種浄化」 を目的にして殺した 経過を国連軍の現地通訳の女性 アイダ の視点によって追っています。

事件の 発端から、数年後に町 に戻った アイダ の目に映る 「平和」 を取り戻した町の生活の姿を映し出しながら映画は終わります。

映画が描き出した、この一連の 「事実」 、暴力が進行してる映像はもちろんですが、 「平和」 を取り戻したかに見える町の生活の姿の虚構性、 「悪」 がなされたことを忘れたかのように暮らしている 「普通の人々」 の姿を映し出す映像の迫力に圧倒されました。

二つめは 「アイダ」 という登場人物の描き方です。チラシの写真の女性ですが、目つきの鋭い40代の女性です。

紛争以前、彼女は小学校の教員であったようですが、戦争がはじまり、平和維持のために進駐してきた 国連軍 の現地通訳として働いている設定でした。中学校の校長をしている夫と十代後半の息子が二人いる母親です。

セルビア軍が町に攻撃を仕掛け始めた最初から、彼女は 国連職員の特権 を利用し、何とか3人の家族を救おうと苦闘します。徹底的に エゴイスティック 、自分の家族だけはどんな方法を利用しても救おうとする、ある意味で嫌な女性として描かれています。しかし、 「いやな女」 として描かれている、この、 アイダの性格設定 がこの映画のもっともすぐれているところだと思いました。

彼女は、一般的な基準で言えばエゴイスティックでズルイ女性です。そして、自分の家族だけは、 「国連」 という第三者を隠れ蓑として利用し、特別扱いで助けようとする彼女の要望は 「あなたの家族だけ特別扱いはできない」 という、いかにも正しい返事によって拒否され、彼女は3人の家族を殺されてしまいます。

数年後、町に戻ってきた彼女が自分の住居に行ってみると、別の人間が暮らしています。 本来の所有者がやってきたことに対して 「新しい社会」 の 「新しい法」 にしたがって合法的に所有している 「新しい住民」 は何の動揺も見せず、 アイダの家族 が残していった 「忘れ物」 を笑顔で手渡すのでした。

平気で 人種浄化 を実行したセルビア軍の 「悪」 は国際軍事法廷でも裁かれ、歴史的にも批判されています。しかし、人道を口にし、中立を標榜しながら、結果的に、殺されていく人間を見殺しにした 国連軍という欺瞞 や、和解が成立し新しく生まれた 「平和」な社会で過去を忘れてくらすという欺瞞 については誰がどこで批判するのでしょうか。

夫と息子たちを連れ去られる姿を見つめる妻であり母親である アイダ の眼差し 、かつて、いや、本当は今も自分の住まいであるはずの住居に小さな子どもを育てながら楽しく暮らしている家族を見つめる アイダの眼差し 、新しく赴任した小学校で子供たちのさまを楽しそうに見学している家族たちを冷たく見つめる アイダの眼差し 、絶望、怒り、拒否、嫌悪を、そして深い哀しみをその眼差しが具現していました。

映画の始まりから最後まで、この表情を貫き通した存在として描かれた、こんなヒロインを今まで見たことがありません。

ぼくは、この映画を撮った ヤスミラ・ジュバニッチ監督 の「気迫」 に圧倒されたのです。

アイダの怒り こそが 「正当」 なのです。 「あなただけ特別扱いにはできない」 ではなく、 「誰でもいい、一人でも救う」 というべきだったのではないでしょうか。

超絶した 「悪」 が、わたしたちの常識的なモラルを踏みにじって登場したときに、当然のことながら 「常識」 は通用しないのです

で、 「どうすべきなのか」 、映画はその問いを突き付けてきたのですが、平和ボケした老人にはこたえるすべがなく、ただ、ただ、打ちのめされるだけだったのです。

しかし、これが他人事ではないという現実感だけは失いたくないと思いながら帰り道をとぼとぼ歩いたのでした。

監督

監督 ヤスミラ・ジュバニッチ

製作 ダミル・イブラヒモビッチ ヤスミラ・ジュバニッチ

製作総指揮 マイク・グッドリッジ

脚本 ヤスミラ・ジュバニッチ

撮影 クリスティーン・A・メイヤー

美術 ハンネス・ザラート

衣装 マウゴザータ・カルピウク エレン・レンス

編集 ヤロスワフ・カミンスキ

音楽 アントニー・コマサ=ラザルキービッツ

キャスト

ヤスナ・ジュリチッチ(アイダ・通訳)

ボリス・レール(ハムディヤ・息子)

ディノ・ブライロビッチ(セヨ・息子)

ヨハン・ヘルデンベルグ(カレマンス大佐)

レイモント・ティリ(フランケン少佐)

ボリス・イサコビッチ(ムラディッチ将軍)

エミール・ハジハフィズベゴビッチ(ヨカ)

2020年・101分・PG12・ボスニア・ヘルツェゴビナ・オーストリア・ルーマニア・オランダ・ドイツ・ポーランド・フランス・ノルウェー合作

原題「Quo vadis, Aida?」

2021 ・ 09 ・ 28 ‐ no88 シネ・リーブル神戸no122

毎日お勤めに出て人と出会う生活をやめて4年目の秋にこの映画を見ました。打ちのめされました。この 4

年間で、最も衝撃をうけた映画といって間違いないと思います。

映画は 「アイダよ、何処へ?」

、 ヤスミラ・ジュバニッチ

という、

1974

年

、 ボスニア

に生まれた女性の監督の作品でした。

打ちのめされた理由には二つあります。

一つは、はっきりしています。映画がドキュメンタリー・タッチで描いていた事件に対してでした。

1995 年 、夏、戦後欧州最悪の悲劇 「スレブレニツァ・ジェノサイド」 チラシにはこう書かれていますが、ぼくはその事実を知りませんでした。

だいたい 「ボスニア紛争」 と聞いても、あやふやなイメージが浮かんでくるだけですし、 ユーゴスラビア という国がどこにあったのかさえはっきりわかりません。

再びチラシですが、こんな説明文が載っていました。

ちなみに、見終わった後、大急ぎで読んだ 柴宜弘「ユーゴスラヴィア現代史」(岩波新書) によれば、チラシの ボシャニャク人 はイスラム教徒で ムスリム人 と表記されていましたが、この映画が描いている スレブレニツァ・ジェノサイド についての言及はありませんでした。 「ボスニア紛争」 とはユーゴスラビアから独立したボスニア・ヘルツェゴヴィナで 1992 年~ 95 年 まで続いた紛争。 ボシュニャク人、セルビア人、クロアチア人 の 3 民族による戦闘の結果、人口 435 万人のうち、死者 20 万人、難民・避難者 200 万人が発生した。

映画は、この紛争の末期、 1995 年 7 月 11 日 、ボスニア東部の町 スレブレニツァ で起こった、セルビア軍によって、 8000 人 をこえる ボシャニャク人(イスラム教徒) の男性市民や少年を 「人種浄化」 を目的にして殺した 経過を国連軍の現地通訳の女性 アイダ の視点によって追っています。

事件の 発端から、数年後に町 に戻った アイダ の目に映る 「平和」 を取り戻した町の生活の姿を映し出しながら映画は終わります。

映画が描き出した、この一連の 「事実」 、暴力が進行してる映像はもちろんですが、 「平和」 を取り戻したかに見える町の生活の姿の虚構性、 「悪」 がなされたことを忘れたかのように暮らしている 「普通の人々」 の姿を映し出す映像の迫力に圧倒されました。

二つめは 「アイダ」 という登場人物の描き方です。チラシの写真の女性ですが、目つきの鋭い40代の女性です。

紛争以前、彼女は小学校の教員であったようですが、戦争がはじまり、平和維持のために進駐してきた 国連軍 の現地通訳として働いている設定でした。中学校の校長をしている夫と十代後半の息子が二人いる母親です。

セルビア軍が町に攻撃を仕掛け始めた最初から、彼女は 国連職員の特権 を利用し、何とか3人の家族を救おうと苦闘します。徹底的に エゴイスティック 、自分の家族だけはどんな方法を利用しても救おうとする、ある意味で嫌な女性として描かれています。しかし、 「いやな女」 として描かれている、この、 アイダの性格設定 がこの映画のもっともすぐれているところだと思いました。

彼女は、一般的な基準で言えばエゴイスティックでズルイ女性です。そして、自分の家族だけは、 「国連」 という第三者を隠れ蓑として利用し、特別扱いで助けようとする彼女の要望は 「あなたの家族だけ特別扱いはできない」 という、いかにも正しい返事によって拒否され、彼女は3人の家族を殺されてしまいます。

数年後、町に戻ってきた彼女が自分の住居に行ってみると、別の人間が暮らしています。 本来の所有者がやってきたことに対して 「新しい社会」 の 「新しい法」 にしたがって合法的に所有している 「新しい住民」 は何の動揺も見せず、 アイダの家族 が残していった 「忘れ物」 を笑顔で手渡すのでした。

平気で 人種浄化 を実行したセルビア軍の 「悪」 は国際軍事法廷でも裁かれ、歴史的にも批判されています。しかし、人道を口にし、中立を標榜しながら、結果的に、殺されていく人間を見殺しにした 国連軍という欺瞞 や、和解が成立し新しく生まれた 「平和」な社会で過去を忘れてくらすという欺瞞 については誰がどこで批判するのでしょうか。

夫と息子たちを連れ去られる姿を見つめる妻であり母親である アイダ の眼差し 、かつて、いや、本当は今も自分の住まいであるはずの住居に小さな子どもを育てながら楽しく暮らしている家族を見つめる アイダの眼差し 、新しく赴任した小学校で子供たちのさまを楽しそうに見学している家族たちを冷たく見つめる アイダの眼差し 、絶望、怒り、拒否、嫌悪を、そして深い哀しみをその眼差しが具現していました。

映画の始まりから最後まで、この表情を貫き通した存在として描かれた、こんなヒロインを今まで見たことがありません。

ぼくは、この映画を撮った ヤスミラ・ジュバニッチ監督 の「気迫」 に圧倒されたのです。

アイダの怒り こそが 「正当」 なのです。 「あなただけ特別扱いにはできない」 ではなく、 「誰でもいい、一人でも救う」 というべきだったのではないでしょうか。

超絶した 「悪」 が、わたしたちの常識的なモラルを踏みにじって登場したときに、当然のことながら 「常識」 は通用しないのです

で、 「どうすべきなのか」 、映画はその問いを突き付けてきたのですが、平和ボケした老人にはこたえるすべがなく、ただ、ただ、打ちのめされるだけだったのです。

しかし、これが他人事ではないという現実感だけは失いたくないと思いながら帰り道をとぼとぼ歩いたのでした。

監督

ヤスミラ・ジュバニッチの気迫 と、すさまじい役を演じきった ヤスナ・ジュリチッチ に 拍手! でした。

監督 ヤスミラ・ジュバニッチ

製作 ダミル・イブラヒモビッチ ヤスミラ・ジュバニッチ

製作総指揮 マイク・グッドリッジ

脚本 ヤスミラ・ジュバニッチ

撮影 クリスティーン・A・メイヤー

美術 ハンネス・ザラート

衣装 マウゴザータ・カルピウク エレン・レンス

編集 ヤロスワフ・カミンスキ

音楽 アントニー・コマサ=ラザルキービッツ

キャスト

ヤスナ・ジュリチッチ(アイダ・通訳)

ボリス・レール(ハムディヤ・息子)

ディノ・ブライロビッチ(セヨ・息子)

ヨハン・ヘルデンベルグ(カレマンス大佐)

レイモント・ティリ(フランケン少佐)

ボリス・イサコビッチ(ムラディッチ将軍)

エミール・ハジハフィズベゴビッチ(ヨカ)

2020年・101分・PG12・ボスニア・ヘルツェゴビナ・オーストリア・ルーマニア・オランダ・ドイツ・ポーランド・フランス・ノルウェー合作

原題「Quo vadis, Aida?」

2021 ・ 09 ・ 28 ‐ no88 シネ・リーブル神戸no122

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督] カテゴリの最新記事

-

バーツラフ・マルホウル「異端の鳥」シネ… 2020.10.23

-

リューボ・ステファノフ &タマラ・コテフ… 2020.07.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.