PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(132)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(12)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

コメント新着

キーワードサーチ

武満徹

という音楽家の名前を初めて知ったのは、これがはっきり覚えていますが、高校2年の時です。

武満徹

という音楽家の名前を初めて知ったのは、これがはっきり覚えていますが、高校2年の時です。

クラッシックとか、現代音楽とか、いう前に、そもそもラジオしかもっていなかった田舎の高校生だったわけで、音楽とは文字通り無縁な 16歳 が音楽と出会ったのも、その先生のお部屋のステレオ・セットによって、だったわけで、 武満徹 のたの字も知らなかったにもかかわらず、何故、 「音、沈黙と測りあえるほどに」 だったのかは、今となっては謎ですが、お借りして読んだことは間違いありません。

その本で 小澤征爾、谷川俊太郎、滝口修三、ジョン・ケージ、大江健三郎、安部公房、 という人たちの名前を初めて知りました。

今、こうして思い出しながら、つくづく今は便利な時代ですね。高校2年生で名前を覚えた 武満徹 や 小澤征爾、ジョン・ケージ の 「音」 に出合うのは、それから3年後、大学生になって、その先生から、入学のお祝いということで、お使いになっていたステレオ・セットのアンプとスピーカーをいただき、ターン・テーブルを買い足して聴いたのが 小澤征爾 の チャイコフスキー と ポリーニ の ショパン でした。

武満徹 とか ジョン・ケージ なんてレコードを探すのが、まず、大変でした。二人のレコードは、その方面が得意な友達の下宿で聞いた記憶があります。

それに引き換え、今では 「ノヴェンバー・ステップス」 であろうが、 ジョン・ケージ であろうが、 ユー・チューブ とかをチコっとすれば聴けるわけで、 小澤征爾 なんて、いつのどんな演奏でもアクセスできます。すごいものです(笑)。

で、まあ、そういう 50年前 の思い出を呼び起こしてくれたのがこの本でした。

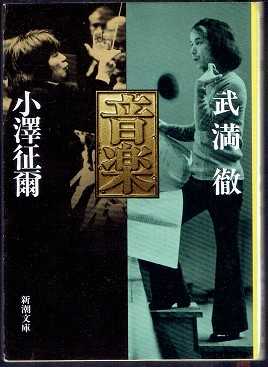

小澤征爾 と 武満徹 の 1981年 の 対談 、 「音楽」(新潮文庫) です。 1935年 生まれの 小澤征爾46歳 、 1930年 生まれの 武満徹、51歳 です。文庫本ですが、懐かしい写真がたくさん入っています。 目次 はこんな感じで、かなり幅が広くて率直な発言が山盛りです。

【目次】

I

音楽との最初の出会いは?

受け身の音楽は音楽ではない

日本人の耳、西洋人の耳

教えることは麻薬的

歓びが湧いてくる

音楽の聴き方、習い方

愛がたりない

II

北京のブラームスから

甘ったれた日本の音楽社会

中国音楽の新しい顔

芸術家は千人の外交官

僕の先生 斎藤秀雄、ミュンシュ、カラヤン

最後の演奏会

僕の恩師 清瀬保二、ストラヴィンスキー、メシアン

土地固有のオーケストラ

III

同時代の音が聴こえる

国家と芸術家

「御上の音楽」意識とオペラ座

みそ汁とパスポート

社会主義国と音楽家

二人のゼルキン氏

で、 後記

は 武満徹

、 解説

を 細野晴臣

が書いています。それに加えて、お二人の 年譜

、 ディスコグラフィ

がついていますが、さすがにこれは古いですね(笑)。

で、内容ですが、今から 40数年前

の対談です。 世界の音楽シーン

に躍り出た お二人

が、 「日本」

という極東の島国から飛び出して、海の向こうで活躍し、海の向こうを直接見た眼で、当時の 「島国の音楽シーン」

を振り返り見て、忌憚なく語り合っているのが、まずは、絶対的な面白さです。

世界標準

という価値観に立った視線が 「日本」

というローカルを批評する 生の言葉

が、初めて、 日本人の口

から聞こえてくるのは、当時は、新鮮な驚きだったと思います。それが、今では当たり前になったといえるかどうか、そこが問題ですが、たぶん言えませんね。

で、そのことに気づかせてくれるのが、この対談を、 2023年

の、 今

、読む、一番の価値かもしれません。交通手段であれ、インターネットであれ、 海の向こうの世界

はすぐそこにあると思い込み、 世界標準

で生きていると考えたがっているのが現在の 日本

だと思います。しかし、 世界標準

の価値観を維持するだけの 歴史や社会、文化

に対する基本的な常識を、急速に失いつつあるのが、この 島国

の現実ではないのか、そういう問いをふと浮かべさせてくれる 対談

でした。

具体的に興味深く読んだところは、 その2

で、そのうち報告しますね。じゃあ、今日はこれで。バイバイ。

-

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方… 2024.05.28

-

週刊 読書案内 司修「私小説・夢百話」… 2024.02.04

-

週刊 読書案内 金子信久「長沢蘆雪 か… 2023.10.24