2009年01月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

武の家 上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(八) 慶長十九年十一月二十四日、上杉勢が粛々と出陣した。 先鋒は須田大炊介、彼は慶長五年八月九日に白石城を突然襲った伊達政宗の二万の大軍を、三千の兵で守っていた梁川城で見事に撃退した勇将であった。その時は若干、二十一才であった。 それに後続し安田上総介、長尾権四郎、岩井備中守など上杉の誇る武将が続々と出撃した。その中に杉原常陸介の率いる鉄砲隊が異彩を放っている。 直江兼続が精力をこめた大筒隊も行軍している。 先陣には上杉家の軍旗、毘と龍がひらめき、軍馬の嘶(いなな)きと甲冑の音が聞こえるのみで、無言の将兵が闘士を秘めて景勝の前を行軍している。 それを見つめる景勝の面上に、満足の色が刷かれている。 謙信公以来、連綿と伝わった上杉勢の陣形には些かも乱れがない。 一方、豊臣方は大和川の堤に堀を深くうがち、三重に柵を設け、鉄砲隊を配置していた。守将は渡辺内蔵助、小早川左兵衛、山市左衛門、岡村椿之助、竹田兵衛等であった。 上杉勢は鴫野口に竹束でもって攻撃拠点を築いた。 敵勢は前線に近づく上杉勢を、鉄砲隊でつるべ撃ちにしたが、それをものともせずに排除し、二十五日には攻撃拠点を確保した。 この日徳川軍は春日井の堤を崩し中津川に押し流し、天満川の水を枯らした。 「兼続、総攻撃は明日じゃな」 本営で情勢を眺めている景勝が兼続に訊ねた。「左様、敵勢も必死なれど我等はこの堤を猛進いたし敵の柵門を破ります」 夜になって双方の、探りの鉄砲の音が響いている。 篝火が真昼のように焚かれ、火の粉が風に煽られ散っている。 景勝は本営の幔幕の中で、沢庵を肴に豪快に酒をあおっている。 敵の柵門から銃声が轟き、幔幕の中にも銃弾が飛び込んでくる。 本営の警護の旗本が、景勝の身の廻りを固める。「構わぬ。銃弾に当たって死ぬ景勝ではない」 と一蹴し酒を飲み続けていた。 翌日の払暁から合戦が始まった。今福、鴫野の合戦は大阪冬の陣の最大の激戦となった。豊臣方は三重の柵から猛烈に防戦を始めた。 上杉勢の指揮は直江兼続であった。 大和川の堤を上杉勢は猛進し、敵勢を鎧袖一触で追い払い大筒でもって敵の柵門を二重まで押し破り、鉄砲隊を大和川から渡河させ西の堤防を確保した。喚声と怒号、それに悲鳴が交差し凄まじい様相となった。 兼続は西の堤防に柵を築き味方の陣地を構築した。 上杉勢の攻撃を合図に、天満北岸の今福の佐竹勢も戦闘に入った。 味方の劣勢をみた豊臣方は、大阪城内から後藤又兵衛と木村重成が大軍を率いて出戦した。双方の鉄砲隊が激突した。 須田大炊介が猛烈果敢に後藤又兵衛を迎え撃って突き入れた。 この攻撃を受け、さしもの後藤又兵衛も鴫野口から追われた。 後藤又兵衛は兵を部署し、鴫野口より木村重成の応援に向かい今福へと転戦した。その煽りをうけ佐竹勢が浮き足たった。 佐竹義宣も戦国生き残りの将であったが、後藤又兵衛の攻撃に耐えかね、上杉の本営に救援の急使を走らせた。 兼続は杉原常陸介の鉄砲隊に救援を命じた。 杉原常陸介の鉄砲隊が喚き声をあげ突貫し、後藤又兵衛の軍勢の横合いから、猛射を浴びせた。これに驚いた後藤又兵衛と木村重成の豊臣勢は総崩れとなった。その時、銃弾が後藤又兵衛の左腕を貫いた。「後藤殿、傷はいかに?」 木村重成が顔色を変えて訊ねた。 又兵衛は懐紙で血の滴る腕を押さえ、「秀頼公の御運はまだ尽き候らわず、傷は浅手なり」 と平然と答えた云う。 流石は戦国生き残りの又兵衛だけある、彼はその意地を見せ付けたのだ。 これをみた大阪城から、大野修理亮治長、竹田永翁(えいおう)、木村主計などが一万二千名の新手を率い鴫野口に軍勢を繰り出した。 これには上杉勢も押された。この急場を支えた武将が須田大炊介であつたが、大軍の前に押されぎみとなった。 豊臣勢はその勢いで景勝の本営まで雪崩こんだ。 直江兼続が愛の前立を煌かせ馳せ散じ、崩れかかる須田勢を二つに割った。それを見た豊臣勢が勢いづいて襲いかかってきた。 兼続の采配が振られ、杉原常陸介の鉄砲隊が一斉に火蓋をきった。 その攻撃に驚いた豊臣勢に安田上総守の手勢、一千名が槍を揃いて突きかかった。その勢いに大野修理亮の率いる大軍が総崩れとなった。 見逃さず総攻撃の法螺貝が鳴り渡った、大阪方は一気に潰走し数百名が討死したと云われる。その時、大阪城から大筒が撃ち放たれ、その轟音が家康の本陣まで達した。家康は佐久間将監と久世三右衛門の軍監を景勝の本営に差し向けた。「御働きご苦労にござる。お味方の損傷も大きかろう、景勝殿はもとの陣にお戻りあって、後は堀尾山城守に護らせたらいかがじゃ」 と家康の口上を伝えた。それを聞いた景勝は憤然となった。 彼は兜を深く被り、手に青竹をもって盛んに兵に指揮をしていた。「弓矢の道は一寸増しと云うことあり、今朝より粉骨砕身して取り敷きたる敵地を、他人に渡すということなるべきや。両御所の仰せなりとも、決して離すべからず。景勝がかく申してこの場を一寸も退かずと、両御所へ聞こえ上げ下され」 と答え床几から腰もあげようとしなかった。 景勝はすたれ行く戦国武将の気骨を示したのだ。 この日の戦闘は払暁より始まり、終日治まることはなかった。 景勝は床几に腰を据え、青竹を持って敵城を睨み、わき目もふらず、全軍を指揮した。敵味方はそんな景勝に軍神と言われた上杉謙信の姿を見たという。 翌日、家康と将軍秀忠が、鴫野口に巡視に現われた。 上杉勢は古例に則って、大阪城に向かって鉄砲をつるべ撃ちにした。 その後、景勝は直江兼続一人を従え、家康の前に蹲踞(そんきょ)した。 家康が会釈をして、 「昨日の奮戦、骨折りであった」 と慰労した。 景勝は臆することも衒(てら)う様子もなく嘯いたと云う。「あのような合戦は、児戯の喧嘩のようなものにござる」 戦いのみに生きてきた景勝主従は、死命を決する戦国の世が終ったことは実感していたのだ。 翌年の元和元年の冬の陣には、京都守護を命じられ参戦できなかった。 こうして景勝と兼続の最後の合戦は終ったのだ。 (完)

Jan 31, 2009

コメント(32)

-

武の家 上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(八) 慶長十九年十一月九日、家康は諸大名に兵糧船と兵船を堺へ回送させる命令を発し、二条城を出陣し奈良街道を南進し住吉の地に着陣した。 一方、将軍秀忠は枚方(ひらかた)を経由して平野に陣を布いた。 徳川軍約二十万余の軍勢に対し、大阪城に籠もる総兵力は約十万名であった。彼等の多くは関ヶ原で合戦もせずに傍観した者や、改易となった大名の浪人等であった。そんな中に異彩を放った男達がいた。 真田幸村、後藤又兵衛基次等の浪人大将であった。 彼等には豊臣家に勝ちみのないことを知っていたが、この合戦で天下に我が武名をあげ、死花を咲かせようと馳せ参じた男達であった。 若い時期から合戦に明け暮れてきた家康は、今年七十三歳となっており、彼等の意気込みの鋭さを読んでいた。 家康の戦略は堅固な城塞に籠もる、大阪方への力攻めを避け、淀殿をはじめとする女子衆を脅し、心理的圧迫を加え勝利を得る考えであった。 家康は淀川本流をせきとめ天満川の下流の水量を減らし、大阪城の濠の水位を低めた。 これは大阪城の本丸が北にあり、それを守るように天満川と木津川が合流し、天然の要害となっていた。 その地形上の優位さを殺(そ)ぐ事が目的であった。 案の定、淀殿はじめ女子衆は恐怖の眼で天満川の水位を見つめていた。 この天満川を徳川勢が渡河する事態ともなれば、本丸が合戦の前衛となる。 最も安全な本丸が、第一線の戦場に化すことになるのだ。 戦を知らぬ女共め腰を抜かすであろう、家康はほくそえんでいる。 更に老獪な家康は追いうちをかけた。豊臣家恩顧の大名である、四国、阿波十七万石の蜂須賀家政に、大阪城と木津川を結ぶ補給路の要衝である、穢多崎(えたさき)砦の攻撃を命じた。 十一月十九日に蜂須賀勢の三千名が戦端をひらいた、これが大阪冬の陣の始まりであった。突然の攻撃にさらされ砦が陥ち、大阪城の西の船場一帯が徳川勢に支配された。蜂須賀家政は西本願寺の南御堂に本陣を構え、先鋒大将である、中村右近は淡路町に陣地を構築して籠もった。 その頃、戦端がひらいた報告を受け、景勝と兼続は作戦会談をもった。「いよいよ我が家の出番じゃな」 景勝が青黒い相貌で口火をきった。「殿、大阪城の西北には今福の地がござる、その南には鴫野(しぎの)がござる。この中の一つが我等、上杉の合戦場となりましょうな」「どちらも厄介な地形じゃな」 景勝が低く呟いた。「左様、どちらも大和川のふけ地にございます。敵はそこに柵を設け防御しております」 兼続が見てきたように答えた。「わしは、どちらでも構わぬ。今度こそ我が上杉の軍法の烈しさを見せてやる」 景勝が嘯いた。事実、景勝は戦塵にあっては、秋霜烈日の気象をもった武将であった。この気迫さえあれば将兵は恐れてついてくるものだ。 直江兼続は景勝の戦場のありさまを、脳裡に彷彿させていた。 景勝の本営を守る旗本は、槍を伏せてしわぶきひとせずに無言でうずくまり、景勝の下知を待っている。他藩の武将は上杉家の軍団を無言の軍団と評し、恐れていた。「鴫野口の担当ならば厄介、地形は泥土で兵の進退が思うにまかせませぬ」「兼続、その為に鉄砲隊がある。敵の柵なぞは大筒で粉砕いたせ」 景勝がいとも簡単に云ってのけ、思わず兼続が苦笑を浮かべた。 こうした時に家康の使者が上杉の本陣に訪れてきた。「大御所のお下知をお伝えいたしまする。中納言さまには鴫野口を攻め取って頂けとの仰せにございまする」「・・・」 景勝が濃い髭跡の顔をみせ無言で肯いた。「大御所さまに、お伝え願いたい。上杉勢は明朝に鴫野に攻めかかりますとな」 傍らの直江兼続が代って答えた。「畏まりました」 使者の武者も直江兼続のことを知っているようだ。 言葉づかいも丁寧で興味深く兼続の顔をみつめている。「お使者、今福攻略はどなたかな?」「佐竹義宣さまにございます」 使者はそう述べて戻って行った。「殿、佐竹殿と競争にござるな」「埒(らち)もない、兼続、明日からの合戦を偲んで酒を酌もう」 景勝が無愛想な顔つきを見せている、この合戦がこの戦国時代の最後となろう、そんな感慨が二人の胸をよぎっていたのだ。 続く

Jan 30, 2009

コメント(18)

-

武の家 上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(七) それは上杉家と徳川幕府との密接な関係修復策であった。修復と云うよりも接近策が正しいかも知れない。 その為に兼続は、幕府普請工事を財政の負担を覚悟し積極的に協力した。 慶長八年には江戸市中の土木工事、十四年には銚子港工事、十九年には米沢城下の造成中にありながら、越後高田城の築城工事にも協力を惜しまなかった。こうした地道な取り組みで幕府の警戒はしだいに薄らいだ。 兼続は家康の信頼の篤い、本多佐渡守正信に接近した。 本多正信の次男の正重(まさしげ)を兼続は養子とし、長女のお松と娶わせた。この時期、兼続の長男の景明は十才であり、完全な政略結婚であった。 この結果、正信は上杉家に非常な好意を示し、正信の尽力で軍役十万石の免除などが実現するのだ。 この養子となった正重の経歴は、なかなか面白いものであった。 若い頃に刃傷沙汰を起こし諸国を放浪し、宇喜多秀家に三万石で召抱えられたが、関ヶ原合戦に敗れ浪人となり米沢城下に来ていたのだ。養子となった翌年に、妻のお松が病死した。 四年後、兼続は姪の阿虎(おとら)を養女として政重の継室としたが、兼続の嫡男、景明が結婚するに及んで家督相続のいざこざを危惧し直江家を去った。 政重は後に加賀藩主、前田利光(としみつ)に三万石で仕官し、本多安房守と名乗ることになる。 父の正信の威光であろう、阿虎も加賀に赴いた事は当然である。 加賀前田家に移っても、政重は兼続と親交を続けた。 こうして本多家を通じ幕府との関係を深めた上杉家にとり、名誉となる報せが届いた、将軍公がご来臨するとのことであった。 兼続は藩邸に将軍をお迎えする、御成門の造成工事を昼夜兼行で行った。 慶長十五年十二月二十五日、多数の家臣を引き連れた将軍秀忠の来駕があった。これは外様大名の財源を消費させる、幕府の施策の一環であったが、黄金の豪華絢爛たる御成門が、上杉家の桜田屋敷を飾ったことは、諸藩の大名家から見れば特別の待遇と思われるものであった。 直江兼続は景勝と軍勢の歩みを見ながら、当時を回想している。 この度の大阪攻めは、兼続にとってこれまでの十四年の総仕上げであった。 この合戦が、おそらく最後の合戦となろうと兼続には確信があった。 この合戦以後、もう天下を決するような合戦はあるまい。 謙信公以来の武の家としての上杉家の、名誉と尚武を示す機会はこの時しかない。その思いは恐らく大阪城に籠もった浪人達とて同じことだろう。 ならばお互いに華々しく武士らしい最後の戦いをしてやろう。 直江兼続は傍らの主人、景勝の横顔をそっと見つめた。 相変わらず兜を深く被り、眼庇から剽悍な眼差しで将兵等を眺めている。 手には青竹を握っている、その横顔からは主人の感慨は推し量れない。 景勝も同じことを考えていた。大阪城の浪人共は死に花を見事に咲かせようと、その意地のみで大御所に対抗し籠城しておる。 己の武名を揚げ、一期の誇れにしょうと彼等は華々しい死を望んでいる。 ならばとっくりと見てやろう、そして上杉の武とはどのように烈しいか、この景勝と兼続が共に築いてきた、武の家の誇りが、どのようなものか大御所に今こそ見せてやる。 上杉家は謙信公以来の武名だけは残さねばならぬ、天下に恐れられ信頼される為にも、この合戦場は格好の場所である。 続く

Jan 29, 2009

コメント(19)

-

武の家 上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(六) 上洛を果たした景勝主従は、直ちに家康に謁見した。 上座に天下人となった家康が肥満した体躯を脇息にもたれさせている。 傍らには謀臣の本多佐渡守正信が控えていた。 景勝と兼続は臆した態度もみせず、家康の前に平伏した。「中納言、上洛が遅かったの」 家康が垂れ下がった目蓋の奥から、鋭い眼光をみせ訊ねた。「伊達、最上がうるさく上洛が遅うなりました」 景勝が臆した態度も見せず、武骨な口調で謝罪した。 「わしに背いた罰とし改易も考えたが、この正信がうるさくての」「大御所、我等は貴方さまに叛いた事実はござえませぬ」「景勝殿、もう言い訳はよい」 家康がくだけた口調で話しを遮った。「わしが小山から、軍勢を返した時に国境から一歩も踏みださなんだ事を愛で、反逆の罪は問うまい」 家康は景勝の毅然とした態度に感銘をうけていた。流石は、戦国最強の上杉謙信の血筋じゃ。その上杉家の家風への評価であった。「じゃが、条件がござる。会津百二十万石は没収いたす。異存はござるまいな」「あいや、お待ち下さい」 直江兼続が声をあげた。「何じゃ、山城守」「その後の上杉家は如何なりましょうや?」「会津から直ちに、その方の米沢三十万石へ転封いたせ」「有り難き幸せに存じあげます」 兼続を制すように景勝が礼の言葉を述べた。「中納言殿、転封はお帰りになったら直ちにお願いいたす」 本多佐渡守正信が、しわがれ声で告げた。「畏まりました」 こうして減封のほかはお構いなしの処分で済んだ。しかし、転封までの期限は厳しいものであった。米沢の町は会津から移った家臣達で大騒ぎとなった。 この狭い米沢城下では、大勢の家臣達の住む家もなければ食う物もない。 直江兼続はこの緊急の時に、人より大切なものはないと一軒の屋敷に入れるだけの家臣を住まわせ、炊き出しをして飢えを凌がせた。 上杉家の家臣は棒禄を三分の一に削られたが、誰一人として他家に移る者はなかった。それだけ主人景勝と執政兼続に魅力があったのだ。 家臣等の生活や城下町の建設は、執政、直江兼続の仕事であった。 景勝も兼続も徳川家康の高齢で近い将来、何が起こっても不思議はないと考えていた。その為に優れた家臣を多く残して置きたかった。 その一環として兼続は新城下町の造成の際、侍屋敷からはみ出した下級藩士等、千四百戸を城下の東と南の郊外に住まわせ開墾に従事させた。 所謂、屯田兵制度である。 これらの藩士は原方衆と呼ばれ、薩摩の兵児(へこ)と並び称される頑強な郷土集団となった。 更に兼続は北方の最上、伊達勢の進攻に備えた新城下町の建設に取り掛かった。まず本丸を中心とし、半径一里ほどの等距離の位置を選び、五十箇所以上の寺院を築かせた。むろん一見したら普通の寺院である。 しかし、兼続は寺院が城郭の働きをするように設計したのだ。 本丸を守るように、円錐状にスキ間なく配置された寺院は、堅牢な楼閣となり、いざ合戦ともなれば、ただちに巨大な城郭の機能を果たすよう縄張りをした。また墓石にも工夫が施された。これを万年堂とも鞘石とも呼ばれ、内部をくり貫いた立方体の塔に屋根をのせたもので、屋根を外し細木を通せば、二人あるいは四人で簡単に動かせ、積み重ねれば石塁となり銃眼となった。 こうした配慮をすると同時に、前にも書いたように火縄銃の密造にも意を配った。更に、兼続時代に鋳造された直江釜と呼ばれる大鉄瓶があるが、 これらはいくつか現存する。硬度が普通の鋳物の二倍もするので重いが、 一朝有事の際には、鋳つぶして兵器の原材料にする為に、造らせたものと伝えられている。こうした用意周到ぶりを示した直江兼続には、もうひとつ推し進めた施策があった。 続く

Jan 28, 2009

コメント(15)

-

尚武の家、上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(五) こうして東北の関ヶ原と言われた長谷堂城の合戦は終決した。 だが景勝と兼続主従には、難問が待ち受けている。 天上天下、ただ一家孤城となった上杉家の問題は徳川対策であった。 徳川と云うよりも家康に対する対策である。 十月十日、三十二名の城代と全ての諸将が若松城に召集され、重臣会議が開かれた。恭順派と主戦派に別れ激論が交わされた。 真っ先に主戦論の甘糟景継(かげつぐ)が意見を述べた。「我等は義戦を行うべきです。常陸の佐竹殿と連携いたし上杉家の軍法の激しさを見せつけとうござる」「景継、関ヶ原で勝利した家康は天下を獲たのじゃ」 景勝が剽悍な眼差しを甘糟景継に注いだ。「大阪城には、秀頼公がおわします」「豊家は並の大名家と成り下がったのじゃ。六十五万石に減封された」 かわって直江兼続が言葉を発した。「何とー」 主戦派の面々の顔色が変わった。「よいか皆共、関ヶ原合戦後に改易された諸大名は八十八家に及んでおる。それに減封が三家ある」 兼続くの言葉に集まった者は声を飲み込んだ。「なかでも馬鹿をみたのは毛利家じゃ、毛利輝元殿は大阪城に西軍の総帥として入城いたしたが、関ヶ原には出陣されなんだ。だが、家康本営の北西の地、南宮山には一門の吉川広家、毛利秀元、それに長宗我部盛親、安国寺恵瓊、長束正家等の兵力、二万六千が高地に陣を布いていた」 景勝が関ヶ原の陣形を説明し、一旦、口を閉ざし更に言葉をついだ。「よいか皆共、この南宮山の兵力が一兵も動かなかったのじゃ。訳は簡単じゃ。毛利一門の吉川広家が、内府に内応しておったのじゃ」 吉川広家は毛利輝元の命と、本領安堵を条件に南宮山の諸大名の兵を動かさぬと誓ったのだ。「何と汚い遣り方じゃ」 一同から憤りの声があがった。「我が上杉と違って今の合戦とは、このような戦いじゃ。家康は合戦に勝利するや、毛利との約束を反故にいたし、百二十万五千石の所領を没収し、かわりに周防、長門の二ケ国三十万石に減封したと云うぞ」 この家康の処置を恨み、長州は幕末に徳川幕府に反旗を翻すこととなった。 歴史とは、かくも面白いものである。 兼続の言葉に諸将は口を挟む者は居なかった。「わしは兼続と和平の道を考える、事が破れた暁は江戸に攻め上る」 景勝が濃い髭跡をみせて断じた。景勝の一言で重臣会談は決着した。 諸将が大広間から去った。「兼続、わしの考えはどうじゃ?」「本多正信より、千坂景親に和平勧告がございましたな」 兼続が落ち着いた声で訊ねた。「そちに隠し事はならぬな」「本多正信、信用出来まするか?・・・奴は希代の謀臣にござるぞ」「家康が我家と戦う気持ちがあるか、少なくても我家は家康に貸しがある」「殿は白河口の事を仰せか?」「そうじゃ、合戦を仕掛けられ防衛せぬ武将がおるか?・・・あれはその処置じゃ。家康が軍勢を反転させた折、我等は国境から一歩も踏みださなんだ」「殿、その事に賭けてみましょう、それがしは結城秀康殿と昵懇なれば、彼のお人にすがろうと考えます」 兼続にも家康が折角、勝ちとった天下を再び戦乱の世を戻すことを望んでいないと悟っている。もし、上杉家が徹底抗戦をすれば、全国の浪人が群りこの会津に馳せ向かであろう。 そうなれば徳川家の天下も危うくなる。 こうして直江兼続と上方の千坂景親の懸命な奔走で、家康は景勝と兼続に上洛を命じてきた。 翌年の慶長六年に、景勝と兼続主従は武勇の家臣と上方へと旅立った。 二人の胸には共通の思いがあった。 謙信公、弓箭(きゅうせん)の遺風を天下に知らしめる。この言葉が二人の暗黙の了解事であった。

Jan 27, 2009

コメント(18)

-

尚武の家、上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(四) 家康本軍は下野の小山から関ヶ原へと去ったが、会津の背後の信夫(しのぶ)口には、伊達政宗が、米沢口には最上義光が虎視眈々とし狙っていた。 先に動いたのは最上義光であった。彼は秋田実季(さねすえ)と組んで、上杉領の酒田城攻撃の動きをみせたのだ。 最上義光は庄内、米沢を己の領土としたい野望を抱いたいた。 一方の上杉家は、会津、庄内、佐渡と領土が分れており、合戦ともなると不利な状況であり、その為にも最上領を占拠し背後の憂いをなくしたいと思っていた。酒田城の守将は志駄義秀で三千の兵力で守りを固めていた。 直江兼続に最上進攻の命が景勝より下った。 九月九日、直江兼続は三万の精鋭を率い、米沢城から出陣した。 従う諸将は春日元忠(もとただ)、色部光長(みつなが)、水原親憲(ちかのり)、上泉泰綱(やすつな)、前田慶次等の猛将であった。 途中から酒田城の志駄義光が加わってきた。 目指すは山形城の支城畑谷城である。九月十三日に上杉勢は畑谷城を包囲し、鎧袖一触で攻略した。最上勢の首級三百五十余を討ち取っての大勝利を揚げ、余勢をかって山形城の支城長谷堂城に迫り、瞬く間に包囲した。 この城は山形城の要ともゆうべき支城で、義光の重臣の鮭延秀綱(さけのべひでつな)が守りを固めていた。 時に慶長五年九月十五日であった。 これが有名な長谷堂城の攻防戦である、この合戦が後年、東北の関ヶ原と呼ばれることになる。 長谷堂城包囲の知らせを受けた最上義光は愕然とした。長谷堂城が上杉勢に降れば、本城の山形城は孤城となる。 最上義光は伊達政宗に救援要請をしたが、政宗は叔父の留守正景を救援に向かわせたすぎなかったが、最上勢の必死の抗戦で戦線は膠着した。 そうした最中に曲者の伊達政宗が動いた。 政宗は二万の大軍を擁し、福島城攻撃の為に飯坂に陣を布いた。 福島城は謙信公以来の猛将、本庄繁長が守将として詰めていた。 彼の指揮下には、あらたに召抱えられた蒲生家浪人岡左内がいた。 直江兼続は伊達勢の攻撃の報せを受け、水原親憲、甘糟景継の二将に六千の兵を授け福島城の援軍として派遣した。 こうして松川合戦が始まった。この合戦での岡左内の活躍は目覚しいものがあった。彼は敵の大将、伊達政宗に一太刀浴びせる働きを示したのだ。 この合戦で伊達勢は千二百九十名もの被害を出して敗退した。 だが依然として長谷堂城は健在であった。直江兼続が長谷堂城を包囲した日に、関ヶ原で西軍と東軍が激突し、わずか半日で家康率いる東軍が勝利していたが、ここでの両軍は知らずに戦っていたのだ。 若松城で景勝が石田三成の敗戦の報せを受けた日が、九月二十八日である。最上義光と伊達政宗の許に、この報せがもたらされた日が二十九日の早朝であった。 兼続は知らず明日に陣替えをして決戦場を北に移す軍議を開いていた。 その晩に、景勝から西軍の敗報と軍勢の撤退命令を受けたのだ。 こうしてみると運命の悪戯を感ずる。 兼続は諸将を招集し、西軍の敗戦を伝え撤兵命令を下した。「先陣は色部光長、そちは兵二千名でもって狐越街道を先行いたせ」 と命じた。この狐越街道は狭隘で知られた難路である。「水原親憲、前田慶次、両名は殿軍を命ずる。本隊が退くと最上勢の追撃は烈しくなろう、心いたし殿軍の任務を果たせ」 直江兼続の戦術は巧緻であった。まだ関ヶ原の敗戦を知らぬように構え、最上勢が勢いを盛り返し攻め寄せることを予期し、前衛に馬防柵を連ね、各隊から引き抜いた鉄砲隊、千名を配置につけていた。 兼続の読みどおり、最上勢が息を吹き返し報復の勢いで攻め寄せてきた。「放てー」 各隊の将の命令で千挺の火縄銃が一斉に火を吐いた。 猛烈な銃撃をうけ、最上勢が総崩れとなり後退した。 上杉の陣地は篝火が真昼のように焚かれている。そうした中で部隊は足音を消して後退していた。翌日の十月一日、陣屋に火を放ち全軍が退却を開始した。猛追してくる最上勢を防いだのが、水原親憲と前田慶次であった。 敵将の最上義光は、兜に銃弾を受け、ほうほうの呈で後方に退いた。 こうして上杉勢は無事に十月四日、米沢城へと撤兵を終えたのだ。 合戦においては攻撃よりも、数段、困難を極めるものは撤兵であるが、直江兼続は見事に、その任務を果たしたのだ。 この撤退作戦を見ても、彼の非凡な一面が知れる一事であった。 続く

Jan 26, 2009

コメント(15)

-

尚武の家、上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(三) あの日、小山の家康の本営がなんとなく慌しく感じられた。 そうした最中に石田三成より火急の使者が訪れ、関ヶ原の挙兵の報せがもたらされた。今こそ好機と兼続は主人の景勝を訪れた。「殿、家康は撤退しますぞ、狸が動きだしたら追撃に移りましょうぞ」「兼続、わしは軍勢を動かさぬ」 景勝が信じられない言葉を吐いた。「何故にござる」「・・・・」 景勝は髭跡の濃い顔を厳しくしたまま虚空を睨みすえている。「今が、好機にござる」「背中を見せる敵勢を我が義父(謙信)ならば、どのように扱うかの」「・・・」 直江兼続は、それを聞いて言葉を失った。「よいか、家康が小山を転進いたしても、我が上杉は一兵たりとも国境を踏み出してはならぬ。これはわしの厳命じゃ」「無念」 と直江兼続は思った、追撃戦なれば間違いなく勝てる。 東軍の徳川勢が西に向け動きだしたが、上杉勢は景勝の厳命で一歩も動かなかった。上杉勢三万の精鋭はついに長蛇を逸したのだ。 最早、天下を争う時代は終った、そう思いながら景勝は去り行く徳川勢を見つめていた。あの時の思いは、追撃を進言した兼続と、それを許さなかった景勝も同じ考えをもっていたのだ。 二人には次ぎの天下人が、誰であるかはっきりと判っていたのだ。 太閤秀吉の天下を継ぐ者は、上杉景勝でもなく、まして石田三成でないことを、天下の諸大名を帰服させる事の出来る器量人は、悔しいが徳川家康しかいない。これは衆目の認めるところであった。 敵が背中を見せるところを攻めるなんぞは、義を尊ぶ謙信公以来の武の家柄の上杉家は出来ない。そう景勝は云った、その景勝の胸中は兼続は手にとるように分っていた。 石田三成が糾合して味方に引き入れた諸大名の、大半が徳川家康に調略されている事実は、江戸留守居役の千坂景親から逐次報告がもたらされていたのだ。もし石田三成が勝利を揚げても、それは一時の事で再び戦乱の世になることは明白であった。 直江兼続は景勝の意を汲み、軍勢の解散を命じ景勝と若松城に退いた。 酒好きの景勝は居間で大杯をかたむけている。 その前で兼続も杯を口に運んでいた。 あいも変わらず景勝は漬物を肴としている。「殿、何故に兵を引きました」「わしは合戦においては内府に負けぬ自負はある、じゃが治世の腕前は到底、内府には及ばぬ」 景勝は悪びれた態度もみせず言い放った。「そのようなお考えでございましたか」 そう応じながら兼続は、景勝が己の分をわきまえる態度が嬉しく思われた。「ならば、次ぎの策を練らねばなりませぬな」「兼続、関ヶ原の合戦は長引こう、わしは曲者の伊達政宗を攻める覚悟じゃ」「会津の背後を脅かす曲者、面白うござる。だが最上攻略が先にございます」「分っておる。そちが総大将となって最上義光の本城の山形城を占拠いたせ」 景勝が沢庵漬を口にし、小気味よい音をさせた。 続く

Jan 25, 2009

コメント(22)

-

尚武の家、上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」(二) 直江兼続はその地で軍容を調え、景勝の閲兵を仰いだ。 先手勢は黒金孫左衛門、須田大炊介(おおいのすけ)、安田上総介、水原親憲。その後に上杉家の誇る宿将等二十名余が騎乗し家士を率いていた。景勝は甲冑姿で床几に腰を据え、青竹を片手に剽悍な眼差しで見つめている。小旗差、鉄砲隊、槍隊、弓隊、御手明組が隊列をなして陸続と連なり、その周りを屈強な騎馬武者が固めている。 なかでも異彩を放っているのは、兼続の直属の与板衆であった。 この合戦の為に、上杉勢は七百挺余の鉄砲隊を参加させていたが、この中に兼続が特に目をかけ育てた、大筒組の黒光りする、火縄銃五十挺の偉容は辺りを圧倒する迫力があった。 何故に上杉勢がこのような鉄砲隊を持っていたのか。その訳は上杉家が会津より米沢に転封された時、兼続はかねて上洛の際に密かに接触していた、近江の国友村の吉川惣兵衛、和泉堺の和泉屋松右衛門の二人の鉄砲張師を、二百石という高禄で召抱え、城下から四里の吾妻山中の白布(しらぷ)で鉄砲の密造をさせたのだ。 慶長九年には千挺の鉄砲を製造した。この年は家康が江戸で幕府を開いた翌年であり、何ゆえに兼続が急いで作る必要があったのかは疑問である。 伊達政宗や最上義光の侵攻に備えたものか、あるいは徳川方と豊臣方の決戦が勃発すると予見してのものか、兼続の胸中は謎であった。 この白布で製造された火縄銃の種類は、十、十五、二十、三十匁であったが、兼続は五十匁の大筒も作らせていた。この匁とは弾丸の重量の事で、十匁の場合は、三十八グラムと云うことになる。 この当時の大筒とは、五十匁以上をそう呼んでいた。 こうして上杉家の大筒隊の偉容は諸大名の鉄砲隊を凌駕するものであった。 兼続は愛用の薄浅葱糸縅最上胴具足を纏い、黄金の愛の字の前立て兜姿で景勝の脇に控えていた。 具足の音、馬蹄の轟きが躯の血潮を沸き立たせている。「あれから、もう十四年になるのか」 兼続の脳裡に家康率いる、会津征伐軍の大軍が蘇っていた。 あの時は慶長五年であった。会津の白河口に家康を誘い込み、東軍を殲滅させる、景勝、兼続の戦略は万全であった。 その瞬間と、あれから過ぎさった歳月が一瞬の光芒となって奔りぬけた。 傍らの主人の景勝は、兜の庇(ひさし)から剽悍な目つきで通り過ぎる将兵を眺めている。兼続の智謀をもってしても、図りがたい顔つきをしている。 あの場合もそうであった。兼続は不思議な思いをこめ主人の横顔を見つめた。突然、毘と龍の旗指物が風を受け大きくはためいた。 上杉家が誇る尚武の印しの戦旗である。 この日、大阪方の城兵が天王寺に放火し、聖徳太子以来の仏閣が吹きすさぶ烈風に煽られ、堂塔伽藍がことごとく焼失し焦土と化したのだ。 あの日も風の強い日であった。 続く

Jan 24, 2009

コメント(14)

-

尚武の家、上杉家。

「上杉景勝と兼続の最後の合戦」 慶長十九年十月五日、上杉中納言景勝は領国の米沢から江戸に向かっていた。一行が下野(しもつけ)の鍋掛に着いたとき、将軍秀忠より急使が届いた。 それは豊臣秀頼討伐のために、江戸に来会せよとの下知であった。「とうとうその時がきたか」 青黒い相貌に濃い髭跡をみせ景勝は独語した。大阪攻めが決行されるとは噂で知っていたが、聞かされると胸が騒いだ。 合戦のみに生きてきた景勝には、この合戦で死命を決する戦国の世が終ると予感していたのだ。 景勝は米沢にいる執政の直江山城守兼続に急使を走らせ、直ちに国許の兵を率い追いつくように命令を下した。 景勝の書状を受けた、直江兼続は平林正恒(まさつね)に命じ諸軍団の軍役を定め、領内に触れをだし国境の七口の守備を命じ、十六日を期して上杉勢の精鋭を率い、米沢城を出陣した。 景勝は九日に江戸に着き、十二日に将軍秀忠に謁見し、伊達政宗、佐竹義宣(よしのぶ)と共に征討軍の先鋒を命じられた。 兼続は江戸に向かう道中で江戸留守居役の、千坂対馬守景親(かげちか)に急使を走らせ、さまざまな指示を与えていた。 二十日、伊達政宗率いる伊達勢が先手として江戸から出陣した。 派手な甲冑姿の騎馬武者、七百騎、総勢一万八千名余の軍勢である。 景勝は二番手として江戸を出立したが、景勝の手勢は杉原常陸介親憲(ちかのり)以下数百名に過ぎない小勢であった。 江戸留守居役の千坂景親が、これを心配し兼続の指示を仰いだ。「我が家は謙信公以来の尚武の家じゃ、殿、お一人でもご出陣しかるべく候」 と叱咤した。 大御所の家康は、既に十一日に駿府城を出陣していた。 家康は甲冑を着けず、鷹狩りの衣装で、本多正純(まさずみ)、伊奈忠政、松平正綱、永井直勝、浅井元吉などを従い、総勢わずか一万余で悠々として西に向かっていた。 二十日には、将軍秀忠も江戸城から出陣するという情報が入っていた。 行軍遅れは武の家の上杉家の恥辱である、それ故に兼続は急がせたのだ。 兼続が率いる、上杉家の本隊は三河の藤沢で景勝の先発隊と合流した。 本隊に遅れて米沢を発った別動隊は、信濃路を通って東海道で本隊と合流し、十一月六日に山城の地、木津で軍揃いおこなったのだ。 こうしてようやく上杉勢は総勢九千余名の大軍となった。 続く

Jan 23, 2009

コメント(22)

-

直江兼続に惚れた武将。

「前田慶次」 上杉謙信の養子であった上杉景勝は、秀吉の許で五大老の一人となった。 その彼の宰相で智謀天下に鳴り響く直江兼続に惚れぬいた武将がいる。 加賀百万石の前田利家の義理の甥、前田慶次利大(とします)である。 彼は前田家で五千石を食んでいたが、窮屈な武士の生活を嫌って出奔し、放浪の旅の後に直江山城守兼続に逢って、その人柄に惚れこんで僅か千石で上杉家に仕官したのだ。 彼は気象が烈しく和漢の書に通じ、「源氏物語」 「伊勢物語」を、三条大納言公光(まさみつ)に学び、和歌、連歌は里村紹巴(じょうは)に学び、茶は古田織部、千宗易に学んだ。更に謡曲、猿楽にも長じ、武芸十八般の達者と聞こえていた。その名は天下に聞こえ、諸大名は高禄で召抱えようとしたが、彼は全てを断って気侭に生活していた。 彼は日頃から異風を好み、異様な振舞えで人々を驚かしていた。 天正十八年、秀吉の小田原攻めに慶次は利家にしだがって参陣するが、北条が降伏し秀吉の天下統一が成ると、天下は平穏となった。 この波風のたたない世は、どうも慶次の気象にあわない。武士の堅苦しい掟に従って、小心翼翼と我が身の安泰を図る生活に我慢が出来ず、その鬱積が奇行となって発散された。 利家は事ある度に慶次を叱り諭したが、それが慶次には笑止で煩わしかった。彼は五千石にも未練はなく、貞淑な妻と一男五女の子供等も彼を引き止める絆にはならなかった。ついに加賀藩を出奔し自由気侭な生活を送ろうと決めた。その為にこっそりと逐電するのも味気ないと、常日頃から小言を食らう、利家に置き土産をして行こうと、ある一計を企んだ。 天正の極寒の季節に、利家に慶次から書状が届いた。 茶の招待であった、利家は思いもかけぬ慶次の招待で喜んで屋敷に出向いた。神妙な態度で慶次は、茶の前に風呂に入って躯を暖めて下されと、巧妙に利家を風呂に誘い込んだ。喜んだ利家が風呂に入ると水風呂であった。「おのれー」と怒り声を揚げた時には、慶次は愛馬、松風に騎乗し京を目指し駆け去っていた。 出奔した慶次は京の一隅に屋敷を借り、召使を雇っている。かなりの路銀を持ち出したようだ。愛馬、松風には贅を尽くした馬具で飾り、毎日、京の市中を引きまわらせ、加茂川で馬を洗わせた。 その際、流行っていた「幸若(こうわか)」の節を面白おかしく歌わせ、最後には「前田慶次の馬にて候」と小者に歌わせたと云う。 この京で彼は諸国の著名人と知りあった、そんな中に直江兼続が居たのだ。 慶次はあれほど嫌った仕官を、兼続を通じ景勝に願い出た。 条件は「禄は問わないが、気侭に勤めさせて貰いたい」この一つであった。 無論、景勝に否やはない、千石で召抱えた。時は慶長三年、景勝が越後から会津、佐渡、米沢、庄内の一部などを加え百二十万石の太守となった時期であった。会津で景勝に目通りを許された際、彼は剃髪し黒の長袖を着用し、「穀蔵院 瓢戸斉(こくぞういんひよっとこさい)と称し、手土産に大根三本を盆にのせ差し出した。いぶかしく見つめる景勝に、「この大根のように見掛けは、むさ苦しくとも噛めば噛むほど味の出る人間でござる」と大真面目に答えたと云われる。 その彼が真価を発揮したのは、慶長五年七月の関ヶ原の合戦の時である。 徳川家康が上杉家に謀反あふりと、上杉征伐軍を起こし小山の陣を敷いていたが、石田三成の挙兵の報せで馬首を西に向けた。 白河で軍勢を集結し、徳川勢に対していた上杉勢は一転して徳川方の最上義光を攻めた。 義光の本城、山形城の支城である長谷堂城攻撃中に、関ヶ原の石田三成の大敗の急報が届き、軍勢を引きあげる最中に、この慶次が奮闘した。 智謀神の如くと云われた直江兼続をもってしても、伊達勢の加勢をうけた最上勢の攻勢を凌ぐのは、無理があった。 ここに最上の役の最大の激戦が展開された。 三万の上杉勢が苦戦の真っ最中に、兼続の許に慶次が駆けつけて来た。「殿軍は拙者にお任せあれ」 と叫ぶや朱色の大身槍を振るって阿修羅のように、最上義光の本陣に突き入った。 その猛烈な突撃で、最上勢の本陣は四散し義光は命からがら逃げ延びた。 こうして関ヶ原の役後、景勝は三十石に減封されて居城を米沢へと移した。 前田慶次も禄、三百石に減らされたが、無為に隠居できる男ではない、彼の奇矯は死ぬまで止む事はなかったと云う。 堂森の屋敷を無苦庵と称し、慶長十七年六月四日に波乱の生涯を閉じた。 米沢の宮坂考古館に、朱塗りの異形な甲冑に円錐形の前立のない、一文字に庇(ひさし)のついた甲冑が、展示されている。 いかにもかぶき者らしい、前田慶次の具足であると云う。

Jan 21, 2009

コメント(32)

-

小説 河井継之助の生涯

「河井継之助の没後」 (二) 山本帯刀が斬首された日が、慶応四年九月八日である。 この日をもって明治元年と改元された。こうしてみると惜しい人物をなくしたもの思われる。 孤軍奮闘した会津が、若松城を開城降伏した日が九月二十二日である。 長岡藩主の牧野忠訓は、若松城の切迫する状況により、八月二十三日、建福寺から城北の小荒井に移り、各地の長岡藩兵を召集し、翌、二十四日に集まった藩兵二百名を会津の援軍として赴かせた。 この後、忠訓は藩士の家族、婦女子、幼童など二千名を率い、八月二十六日、会津より米沢に移った。会津で転戦していた長岡藩兵も、おいおい米沢に退いたが、米沢藩が降伏におよび、九月十二日に米沢を発ち、山形、基石を経て十四日に仙台城下に達し、隠居の雪堂と忠訓は北山の光明寺に入った。 藩士と家族、領民等は本吉(もとよし)、東山、登来(とめ)の三郡に別れて宿泊したが、会津藩の降伏を知り二十五日、奥州追討平潟総督の本営に降伏書を提出した。新政府は十月十三日、藩主忠訓に対し東京に至って謹慎し裁きを待つように命令を下し、隠居の雪堂と家臣一同は、藩地である長岡に戻り、そこで謹慎するよう、お達しがでた。 こうして長岡藩諸隊と家族、領民等は河井家の姻戚の森源三が引率し、 折からの豪雪をいとわず百里の悪路を辿り、藩地へと帰投することとなった。 彼等の行く手には酷寒と飢餓が待ち受け、未知で困難な旅が始まった。 こうして立ち戻った墳墓の地は、戦火で荒廃し折からの豪雪で悲惨極まる光景が現出していた。 記録によれば、城下の士族、卒族の戸数は一七〇七軒あったと云うが、このうち焼失したもの、一〇一四軒に及んでいたと云う。 また町屋の焼失は一四九七軒、近郊の農家は一〇八二軒にもおよび、惨憺たる有様であった。 それに折からの積雪で、雪は平均、七尺余りも積った一面の雪景色であった。この情景を藩士婦人の小金井きみ子は、次ぎのように詠んでいる。「立ちかえり 雪ふるさとを 来て見れば 今朝、白妙(しろたえ)に 埋もれけり庭やいずこ まがきやいづち 家居(いえい)さえ 唯(ただ)しら雪の つもるのみにて」 こうした長岡の状況を長岡の本富栗林は、会津藩の悲劇と比べ、このように述べている。「世人戊辰の事を言う者、かならず会津を説く。曰(いわ)く白虎隊なり、曰く娘子軍なり、その事、その人と共に、壮は即ち壮なりといえども、死は易くして、生の更に難きものあり、この歳五月、戦始まるや、白刃を堤げて弾雨の下に立ち、もとより父子あい顧るの暇なく、いわんや兄弟妻子をや。 各々ただ力を尽くして戦うあるのみ。故に弾丸黒子(こくし)の小城をもって、西国雄藩の大兵に抗し、いったん敵手に委ねたる城塞は、再びこれを回復し、その破るるに及んでは遠く去って会津に会し、会津また敗るるや去って米沢に入る。米沢すでに降る。即ち去って仙台に至れば、仙台もまた既に降伏せり。敗残の兵をもって百里を流離す。或は老若病弱を扶助し、飢寒を冒(おか)し、困苦を忍びの状、今日とうてい想像の及ばざるものあり。ことに婦女子の身をもって、難を未知の山中に避け、幾度か死生の間に出入して、わづかに其の夫の残骸を求め得たるがごとき、惨事は一にして止まらず。これを会津藩が、君臣、親子、一城にこもり、流転曝露(るてんばくろ)の苦もなく、ただ坐(い)ながらにして暫時、囲みを受けたるに比すれば、わが藩士が君臣、父子、夫婦、兄弟みなあい失し、半歳のあいだ山野に曝露し、百里に流寓したるの苦は、もとより同日の論にあらず。今日これを想うも、じつに慄然たらしめるものあり、ああ三河武士の後裔は、かくの如くに終われりといえども、いわゆる武士の意気、千歳のもと懦夫をして起たしむるものなからずやは」 「山本五十六伝」 続きます。

Jan 16, 2009

コメント(26)

-

小説 河井継之助の生涯

「河井継之助の没後」 (一) 継之助の遺体は、翌日の八月十七日に只見川の川岸で荼毘に付された。 西軍の迫るなかでの、慌しい荼毘であった。 松蔵は主人の骨を余すことなく拾い集めている。「これ、松蔵、あしの骨が一つ足りぬぞゃ」 そんなお叱りを受けると考えていたようだ。 松蔵が白布に包んだ骨壷を胸に抱え、会津若松へと向かった。 二十一日、両殿さんの待つ会津若松の建福寺で、藩士一同をはじめ会津藩の重臣らの参加の許で通夜が行われた。 翌、二十二日の葬儀には、会津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬ら多数が列席し、容保が哀悼の辞を述べ、裏山に葬られた。 その翌日には西軍が怒涛のごとく、会津城下に押し寄せて来た。 まさに危機一髪の瀬戸際であった。 継之助の没後も、長岡の各隊は会津藩の友軍として果敢に戦っていた。 そんな中に山本帯刀が居た。彼は倉沢弥五郎、千本木林吉、雨宮敬一郎の三小隊を率い、八十里峠、鞍掛山の守備についていた。 彼は長岡藩兵が、ことごとく会津に逃げ延びたことを確認し八月二十七日に、柳津に退き九月一日には高田村へと移った。会津藩にとって山本大隊の参加ほど、心強いことはなかった。なんせ継之助が苦心の末に作り上げた、完全洋式部隊である。 その活躍は目覚しいものであった。だが、飯寺村の敵営を襲撃した時、彼の大隊は濃霧にみまわれた、何といっても地理不案内の土地であった。 視界のきかない濃霧の中を前進し、西軍の重囲におちいり山本帯刀以下、四十名余が囚われの身となった。 西軍の幹部はその人物を惜しんで、言葉を尽くし降伏を勧めたが、「我が殿は戦を命じておられる、いまだ降伏を命ぜられたのを聞かない」 と山本帯刀は憤然として答え、ついに斬首された。享年二十四才の若さであった。彼は門閥家老の家に生まれたが、継之助の精紳を理解し率先協力した一人である。 彼の後嗣が有名な、連合艦隊司令長官の山本五十六元帥である。 山本五十六は迫り来る太平洋戦争の足音を聞き、ロンドン海軍軍縮会議の全権として日本を出発するさい、「私は河井継之助先生が、戊辰役の際、長岡藩を代表して小千谷談判に赴かれ、天下の和平を談笑の間に、成立させようと懸命に努力された。あの精紳でもって今回のロンドン会議に臨み、使命を全うする決意である。軍縮は世界平和と日本の安全のため、必ず成立させねばならぬ」 そう親友の反町栄一氏に語ったとゆう。 こうした所でも、地下百尺の心をもって大事にあたった、継之助の信条が知れることである。 明日も書きます。

Jan 15, 2009

コメント(11)

-

小説 河井継之助を書き終わり。

「書き終わって思うこと」 この小説は昨年の六月から連載を始めました。最終回を終えて皆さまより、数々の励まして慰労のお言葉をいただき、感謝いたします。 これを期に、長編時代小説コーナを暫く閉じようかと考えております。 初めは、時代小説コーナという名前で始めました。 時代小説の短編を掲載しておりましたが、そのうちに長編小説へと変化しました。 この「小説、河井継之助の生涯」は数年前よりあたためておいた題材でした。資料を随分と漁り、メモ書きとして残してきました。 この作品を書くにあたり、今までの手法と異にした方法で掲載を進めました。以前の小説は書き留めておいた原稿に手を加えつつ掲載を進めましたが、この作品は前回分、掲載分、翌日分と分け、それに基づいて掲載を始めました。 昨日から一回目から読み直し、日々の繋がりに何かすき間があるように感じられ、最初から推敲をしつつ、書き直したい誘惑に駆られております。 小生が、この楽天で最も尊敬しておりますプロガーさんから、この小説の河井継之助には、臭いと色が最後までありました。との評価を頂き望外の幸せを感じました。この点を最も重視した積りでしたので我が意を得たりの感じでした。そうした小説にしたいと願いながら、手がけた小説でした。 継之助は実在の人物です、ただ資料の年賦を辿るだけならノン、フイクション小説ですが、冒頭に小説と付けた意味は継之助が生き生きと躍動しする必要があります。事に当たり、小生だったらどうすると自問自答しつつ描いた箇所もあります。経国済民を終生の課題とした、継之助が意に反して戦争に突入する苦悩、そうしたものを描ききれるか自信がありませんでしたが、何とかものに出来たと思っております。 継之助は無類の女好きでした、ただし玄人女しか相手にしない男でした。 そんな中にあえて、お久と云う女性を登場させたのは筆者である、小生の考えでありました。あっても不思議はありません、どの資料でもそんなものはありませんが、そうした場面があるからこそ継之助が生き生きと躍動します。 ただ彼の軌跡は年賦どおりに書き進めました。 明日か明後日には、継之助の死去した後の長岡藩の殿さんや、その他の人材などの活躍を少し書いてみようと思っております。 それに朝のご挨拶の一句ですが、本日をもって終らせて頂きたく思います。 俳句もどきの下手な、一句を臆面もなくお送りし汗顔の至りであります。 十七文字で小生の思いを込めてお送りした積りです。 また気が向いた時に皆さまのプログに、お邪魔して下手な一句をお送りいたします。長い間、お世話になりました。 これからは時間を見つけ、ここのブログを徘徊いたます。

Jan 14, 2009

コメント(34)

-

小説 河井継之助の生涯(最終回)

遂に北越の英傑、河井継之助の命も旦夕(たんせき)に迫った。一種不抜の信念を貫き通した武人は、どのような生涯を閉じるのか。今日をもって最終回となります。応援頂いた方々に心より感謝を申しあげます。 先に殿さんの感状を持って、見附に来た槇吉之丞は若松に立ち戻り、九日の早暁に殿さんに拝謁し、継之助の容態を報告した。 両殿はいたく心配し、幕臣と共に若松城に入城し野戦病院を設け、戦傷者の治療にあたっていた、松本良順に依頼し只見村の継之助の治療に行ってもらう事とした。彼は快く応じ只見村に赴いたのだ。 松本良順は漢洋の医学を究め、医学練習頭取として長崎に留学した。 そこでオランダ軍医、ポンペに医学七科を伝授され、その後、将軍家茂の侍医として仕え、戊辰戦役が始まると江戸を去って、主戦派の幕臣と共に会津に来ていた。硬骨漢として知られ、後に五稜郭まで行っている。 継之助の傷を一目みて化膿の激しさで、左足の切断を決意したが、付き添いの異論で断念し包帯を巻きなおし、予後の手当てを長岡藩の医師、阿部宗達、吉見伝医等に教えた。そうした様子を継之助は醒めた顔で見つめていた。(今更、手術なんぞしたとて無駄なことじゃ) と思っている。「貴殿とは久しく逢いたいと思っていたが、ようやく積年の思いが叶った」 と云うと、継之助も「あしも同様じゃし」と旧知の如く談論風発し、戦争の話や人物論などを語り、大いに話が弾んだ。 松本はお土産に肉のたたき(ビーフ ステーキ)を持って来ており、「貴殿はろくな物を食べていないだろう、精がつくよ」 と勧めた。 この日はよほど継之助は元気であったというが、傷の悪化で痛みが薄らいでいたようだ。継之助は大いに喜んで全部たいらげた。 昔から横浜で随分と色んな食べ物や、飲み物を口にしていたので、そうした物に対する偏見がなかったのだ。「若松には上手な医師が居る、会津の壮士も貴殿を待っておる。是非、来たまえ」 と良順が帰りぎわに誘ったら、「もう会津も西軍には化けの皮がはげたかなゃ」 と笑いながら答えていた。(会津も最後じゃな)、孤軍奮闘する会津藩の苦悩がよぎっている。 松本良順の去った後に、「久しぶりに豪傑の顔を見たぞゃ」 と上機嫌であった。 彼は己の命運の尽きるを察し、信頼する花輪求馬に後図(こうと)を託した。「あしが死ねば会津も滅ぶじゃろう。その後はなゃ、きっと米沢に頼ろうとする輩が現れようが、荘内藩と行動共にするのじゃなし。いずれにしても奥羽列藩は瓦解いたすと見るがなゃ」 更に花輪求馬が驚くことを述べている。「世継ぎの鋭橘(えいきつ)君を奉じて仙台に停泊しておる、スネルの汽船でフランスに亡命するのじゃし。スネルには三千両を預けてあるぞゃ。数年も経てば天下も一変し、今回の戦争なんぞ問題もなくなるじゃろうがゃ」「若殿をフランスに亡命せよと申されますか?」「恐れ多いことじやが、万一、両殿さんの身に変事があれば、長岡藩主がいなくなるぞゃ」 この場面となっても継之助の洞察力はいささかも曇りがなかった。 この件は資金面で実現しなかったが、花輪求馬は継之助の用意周到ぶりに驚きを感じた。 花輪求馬には継之助の余命が、いくばくもないと感じられた。「総督、ご安心下されゃ」 と言葉短く約束した。「ああたにはご苦労ばかりかけたがなゃ、許してくりゃれ」「総督っ」 花輪求馬は返す言葉を失っていた。「山本大隊長や三間市之進はどうしてござる?」「二人とも殿軍を勤め、越後口で敵を防いでおりますぞゃ」「そうか、もう二人には逢えぬじゃろうなゃ。宜しく伝えてくりゃれ」 継之助の眸が青々と澄み切っていると、花輪求馬には見えた。「あとでの億二郎さんを呼んでくりゃれ」 そう命じで継之助は眼を閉じ、手で去れという仕草をした。花輪求馬は惜別の一礼をして静かに部屋を辞した。 この只見村を死所と定めていたが、継之助は行ける所まで行こうと決意し、八月十二日に只見村を出発し、二里ほどの塩沢まで進んで、医師の矢沢宗益の屋敷で泊まることになった。その夜に川島億二郎が訪れてきた。「継さん、よくここまで来てくれた」「億二郎さん、ああたに頼みがあるぞゃ」 憔悴した継之助の眼が、往年の鋭い輝きを見せている。「なんなりと申したくりゃれ」 川島億二郎が声を強めた。「ああたは死んではいけぬのし、この戦も直ぐに終ろうがゃ。ああたは生き残って荒廃した長岡の町を復興してもらいたいぞゃ、一緒に戦った仲間となゃ」「それを云う為に、あしを呼んだのかゃ」「そうじゃ、あしはもういかぬ。長岡の町を焦土としたあしは死ぬ」「気弱な事を申されるな」「あしの遺言と思うて聞いていただくぞゃ、約束してくりゃれ」 継之進が手を差し出した。それを両手で握って億二郎は愕然とした。 手が燃えているように熱いのだ。 「継さん、だが敗戦ともなれば誰かが責めを負わねばならぬ」「心配はいらぬぞゃ、この長岡藩の戦争責任者は、この河井継之助じゃ。西軍ならば誰も知っておる、何も心配なんぞはないぞゃ」 この戦は薩長の革命戦争である。それは古い体制を打破し新しいご政体を作ることが目的であった。会津が滅びても藩主の命はとらぬ、家老が腹を斬れば済む事じゃ。そうせずに藩主に腹なんぞ斬らせれば、再び世の中は乱れ、各地に反乱が起こり暗殺が横行する。それを恐れているのが新政府の幹部じゃと、継之助は西軍幹部の考えを読みとおしていた。「だが・・・」 川島億二郎が何か云おうとした。「億二郎さん、あしの屍に鞭うてば済むことじゃなゃ。悪口雑言を浴びせられても、あしには何の痛痒も感じぬ」 凄まじい意気込みを吐いた。その継之助の眼光の鋭さが億二郎に決断を迫っていた。 「分ったぞゃ、継さん。ああたの後片付けは、あしが遣る」 川島億二郎が約束して去った。こうした無理が祟ったのか継之助の病勢は益々悪化し、誰の目でも分るようになった。 継之助が十五日の夜に松蔵を呼んだ。「松蔵ゃ、長々と介抱してくりゃあて有りがたかったでゃ」 これまで松蔵が聞いたこともない優しい声であった。「旦那さま、何を御気の弱いことを云わっしゃる」「あしの命は最早、尽きる」 彼は夜空を仰いだ、満天の夜空に星が輝いている。「あしが死んだら火葬にしてくりゃれ。敵勢が迫っておる。今からご苦労じゃが骨壷と棺桶を作ってくりゃい」「お許し下されませ」 松蔵が悲鳴に近い声で拒否した。「おみしゃんは、主人の命令に従えぬかや」 と叱責され松蔵が庭先に向かった。松蔵は篝火を炊いて棺桶作りをはじめた、さかんに涙を拭きながら棺桶を作る松蔵に対する、愛おしさが募ることが不思議に思われた。 翌朝、目覚めると棺桶と骨壷が廊下に置かれ、松蔵が呆然として座っていた。 「ご苦労をかけたなゃ」 そう労いの言葉をかけ、 継之助の顔に満足そうな笑みが刷かれている。男子として後悔なしじゃ、早う死んだ者達の許に行かねばなゃ。 昨日とうって変わり雨が朝から降っている。寝床で屋根をうつ雨音に耳をそばだてて継之助は天井を眺めていた。 暫くすると矢沢家の人々や外山寅太等が彼の枕元に集まってきた。 継之助の容態を気遣っての事であり、継之助は平生のごとく談笑しては皆を笑わせていたが、昼頃となり、「あしは一眠りしたいぞゃ、悪いがなゃ引き取って下されゃ」 と付き添いの者を遠ざけて眠りに入った、外は相変わらず雨が降っている。 その襖越に松蔵は、ひっそりと座って首をうな垂れている。 彼には主人の命の尽きることが分っていたのだ。 継之助は再び目覚める事なく、午後の八時頃に四十二年の波乱にとんだ人生を閉じた。北越の蒼龍は雨雲を突きぬけて天にかけ昇って行った。 慶応四年戊辰八月十六日であった。 「完}小説 河井継之助の生涯(1)へ

Jan 12, 2009

コメント(37)

-

謹賀新年。

新年明けましておめでとうございます。 年末、年始に大勢の方々から、ご挨拶を頂だいいたし感謝いたします。 お一人お一人さまに、後ほどご挨拶に伺いますが、まずは御礼を申しあげます。「小説 河井継之助の生涯」も終盤に差しかかりました。 彼がこの後に、どんな最後を遂げるのか。また、どんな生きざまを見せたのか、最後の山場を迎えました。 これからも宜しくお願いいたします。 わたしの年末、年始は、まさに酒と酒の日々でした。テレビは面白くなくて映画の鑑賞をいたしました。飲んでは観る、いささか肝臓を酷使したしましたが、のんびりした新年でした。「木蓮が 蕾を見せる 初春に」 もう、木蓮が銀色の蕾を付け始めました。周囲は枯れ木ばかりですが、春はそこまでやって来ております。 だが、世界中もそうですが、日本もまさにどん底景気の中に浸かっております。明るいニュースもありません、経済は今年、底打ちするのか、難しい時代になりました。麻生内閣は断末魔のありさまで、政策は後手後手です。 まさに解散総選挙を行い、これからの日本が何をやるのか、どのような政策を打つのか、この真冬に住む場所もなく、職もない人々をどう救済するのか、経済の建て直しをどうするのか、我が国はもとより世界中に発信せねば、この窮状から脱することは出来ないでしょう。 温故知新、この言葉を政治家は思いだすことが必要でしょう。 強烈な意志と行動力を発揮してもらいたいものです。 新年を迎え、そんな思いがいたします。 余談ではありますが、今年のNHKの大河ドラマは直江兼続を主人公としたものだそうですが、わたしも、小説 上杉景勝で彼を存分に書いております。 カテゴリに残っております、興味がございましたら是非とも一読下さい。 皆様にとって、より良い年でありますように祈りつつ。

Jan 3, 2009

コメント(35)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

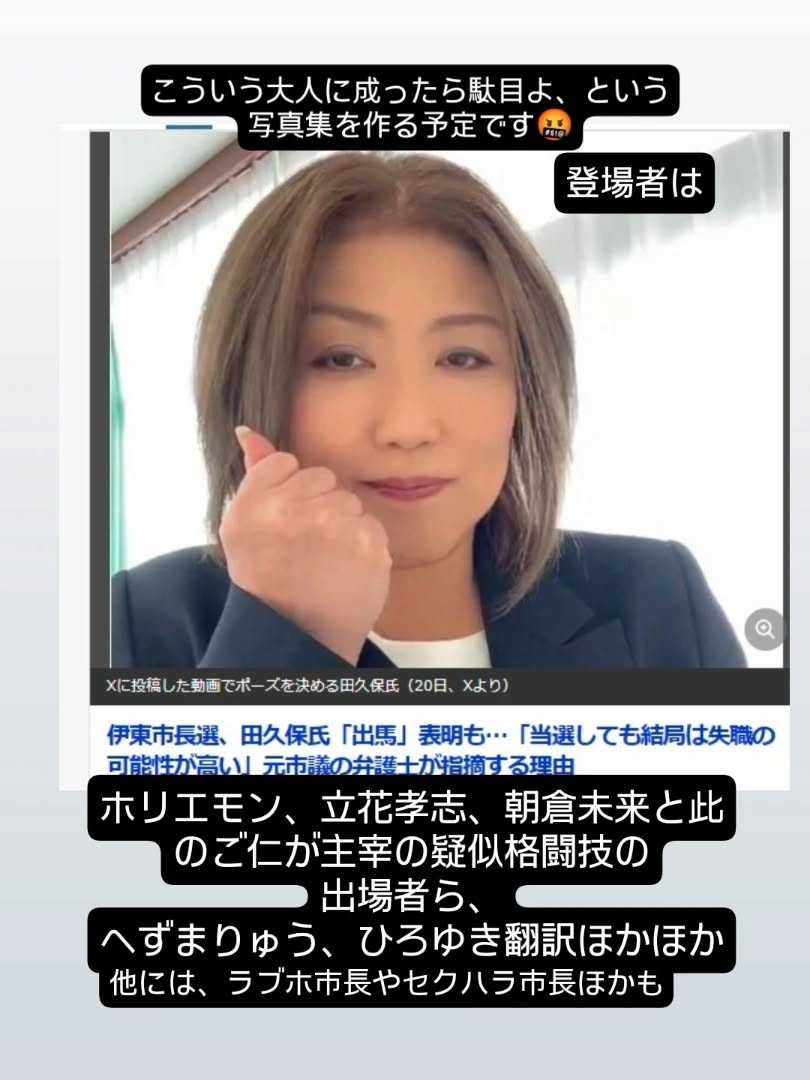

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- ジャンプの感想

- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…

- (2025-11-25 13:59:33)

-

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0940 瞬時に「言語化できる人…

- (2025-11-26 00:00:13)

-