2018年05月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

BMWまたまた不調(1)

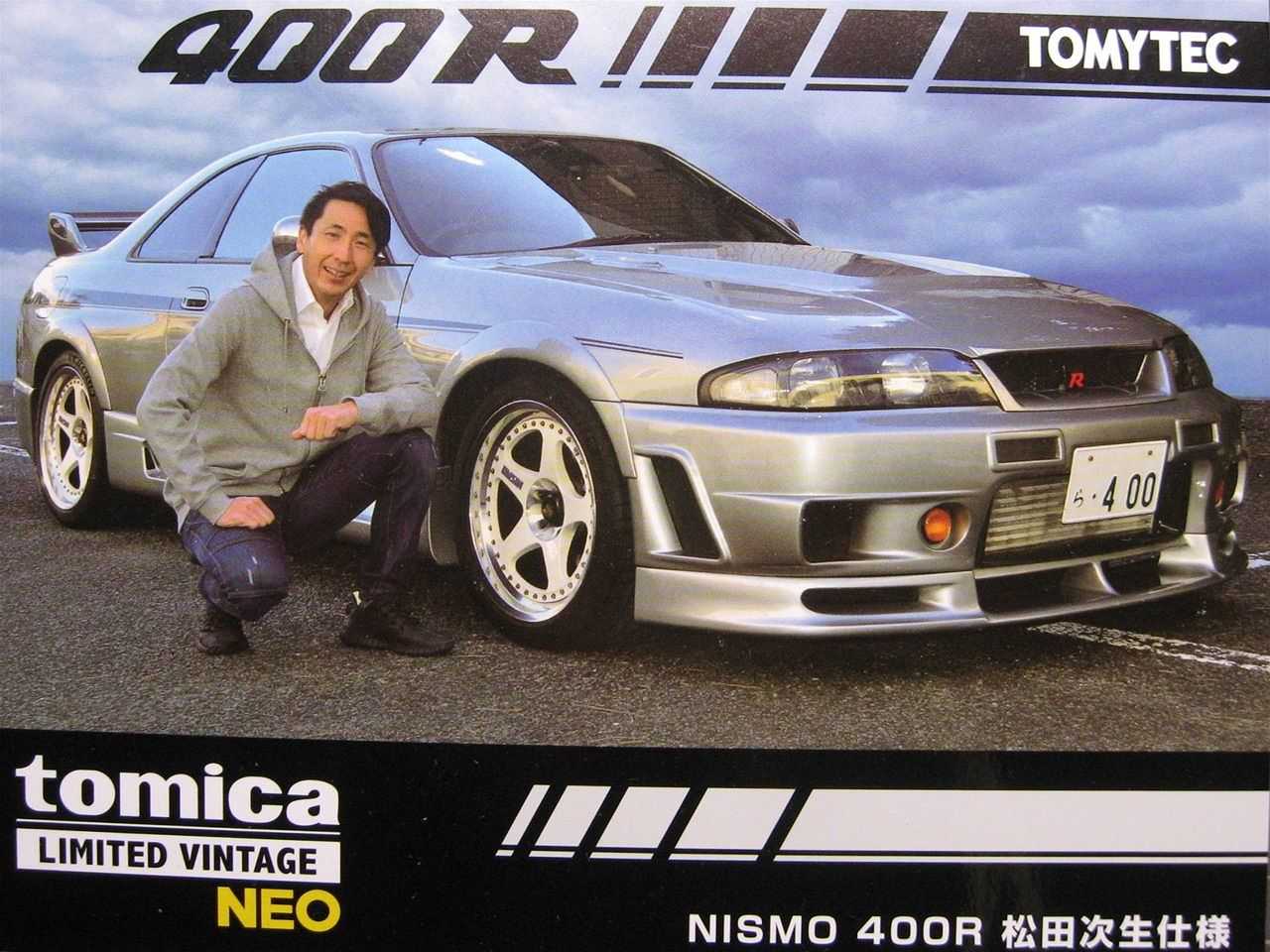

5月11日の三瓶山ツーリングの前日の早朝、また性懲りもなくプチツーリングに出かけた。女房に「明日ツーリングに行くのに」と言われながらである。女にはこの感覚は分からないだろうなぁ、と思いつつ出かけた。いつものように総社から空港、吉備新線、農道と走るBMWのエンジンは快調である。早朝の少しひんやりした爽やかな空気を肌で感じながら走る。賀陽道の駅での小休憩の後ルミエール病院の横を通り日羽から総社へ、浅原の小高い山を越えるころから何かエンジンの様子がおかしい。加速時や負荷時エンジンがばらつく。以前も同じような症状になり原因はイグニッションコイルのコネクタ接触不良であった。でも、ばらつく感じが以前とちょっとちがう。ばらばら感が以前よりひどい、これは困った。原因は何だろう、家まで帰れるかと思案しながらも「恐らく大丈夫だ」と、今までの経験から何となく感じた。倉敷ICから山陽道に乗り、瀬戸中央道へ。あまり急激な加速はエンジンが壊れそうな感じもするなか、粒江パーキングを過ぎたあたりでどうにも我慢できなくなり路肩の広くなったところで停めた。アイドリング状態のエンジンはそんなに悪くないのだが走り始めるとだめだ。加速しないし最悪の状態。それでも騙し騙し這々の体で家まで帰ってきた。早速原因を確かめるべくガソリンタンクを外し、イグニッションコイルをはずした。症状からは電気系統だろうと思われるがコイルは目で見ても良し悪しは分からない。確かめる方法はテスターを当てて一次側、二次側の抵抗値を調べることしかできない。結果は良、だろう。だろうと言うのは抵抗値は基準値より多少の違いはあるが、断線はしていないからである。もっとも断線していたら火花が飛ばないからエンジンは回らなくなる。この頃のBMWは、6Vのコイルを2つ直列につないでおり、1次側が1つでも切れたら火花は両方飛ばない。2次側が切れたら片肺になることが予想されるが、今回片肺ではなかったのである。さて弱った。どこに原因があるのかいろいろなところを眺めまわす。どう考えても電気系統だろうと高圧コードを見ている時気がついた。コードのコイル側は金属のコネクタが付き(写真1)イグニッションコイルのツノに入っているのだが、このコード芯線とコネクタのハンダが外れていることに気がついた。(写真2)これだ!間違いない、とこの時は確信した。ハンダ付けし直せば直るさ、と安易に考えながらよく見るとこの高圧コードの芯線はちょいとちがうぞ。最近の高圧コードには雑音防止のため抵抗が仕込まれている。プラグの「抵抗入り」と同じ原理か。このコードはNGK製で芯線がカーボン=抵抗でその周りにごく細いコードが螺旋状に巻いてある。(写真3)どう見ても半田付けができそうにない。今までの様々なハンダ付けをしてきた経験からハンダが乗らないと思われた。おまけにこのような振動する部分に細い線をハンダ付けすると、細いが為にまた断線してしまうことが予想できた。そこで考えたのはスリーブを「圧着」(写真4・5・6)した後、そのスリーブをハンダ付けでコネクタに止める、という方法である。幸い圧着の材料、工具は揃っているので早速やってみる。(写真7)自分でもなかなかうまくいった、と自画自賛。もう直ったようなものさと組み付け試乗に出かけた…アクセルをひねった瞬間、だめだ、直ってない!(藤)写真1写真2写真3写真4写真5写真6写真7

2018.05.31

コメント(4)

-

新緑の信州ツーリング

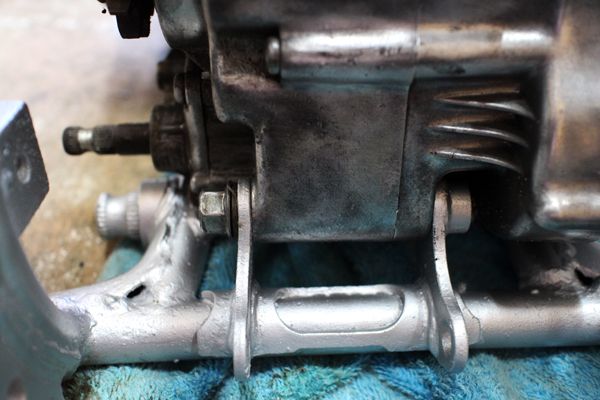

今年もディアベルさんから年1回の長距離宿泊ツーリングの誘いがあった。昨年は、午前3時に起きて2台で宮崎を目指したのだが、往復ともフェリーを使ったので、予想よりは楽だったのだが、今回の信州はそうは行かない。2日間で往復1,000キロを超える過激なロングツーリングだ。高速道路が大半とは言え、こんな長距離は初めての経験である。バイクが壊れるか。体が壊れるか。耐久レースのようだ。事前の天気予報で23日が雨と分かり、1日繰り下げて5月24日出発とした。前日の残り雨が心配だったが、朝から快晴。吉備SAに午前5時30分集合なので気を引き締めて走っていると、左眼に何が入ったようでコロコロする。手袋で擦っているうちに直ったようだ。この小さな出来が後で思いもよらない事になるとは、この時は分かるすべもなかった。今回はディアベル、ZZR1400、V7ドンキーの3台が参戦。2台がうだうだとレシーバーのペアリングなどをやっている内に、15分程経過してしまった。今日は暑くなるようだが、極暖の長袖にフリースのハイネックを着ているのに少し寒いくらいだ、バイクの温度計は16度を表示している。今日は3月に開通したばかりの、新名神(神戸JCT~高槻JCT)を初めて走るので、楽しみでもあった。宝塚と大阪の街を迂回して天王山トンネルの手前までショートカットとなるので時間の短縮と通行車両の減少が期待できるのだ。神戸JCTから新名神へは直進でスムーズだが、大阪方面は分岐となるので、見落としとなりやすい。実際、見落として高槻まで行ってしまった経験談を聞いている。新名神に乗り入れて直ぐの宝塚北SAで休憩。駐車場も休憩所や売店も大きくモダンな感じでピカピカである。小腹が空いたので朝ご飯代わりに掛けそばを食す。滑走路のような新名神は快適である。もう大阪の街は見ることが出来なくなったが、それを差し引いても魅力に余りある道路である。京都の渋滞も無く、草津SAに到着。V7はまだまだ走れるのだが、他の2台に合わせて給油。目指す松本はまだまだ遠い。彦根を越えて関ヶ原、一宮と東進を続けると名古屋が近づいて来るのが雰囲気で分かるようになる。小牧JCTでいよいよ中央道に分岐。初めて走る中央道はかなりクネクネとカーブが多い。ZZRがガンガンと走り出し、それにディアベルが続く。排気量が半分でカウルも無いV7ドンキーは追従する事も叶わず、マイペースを維持するしかない。降りるICは駒ヶ根なので、呪文のように駒ヶ根。駒ヶ根。と唱えながらアクセルグリップを捻る。駒ヶ根の手前で突然雪渓の残ったアルプスが新緑の山から突き出ているのが見えた。来た。来た。とうとう信州に来たのだ。しかもまだ昼前。ICを出るとカッ飛び2台が待っていた。直ぐのところにソースカツ丼が美味いと評判の明治亭があった。迷い無くカツ丼普通盛りを頼んだら、蓋が閉まらないほどにカツが乗った丼が運ばれて来た。ご飯の上にキャベツの千切り、その上にカツが乗り、ソースを掛けてある。キャベツの量も多いがご飯も多い。やっとの思いで完食。小にすれば良かったと後悔する。後悔はもう一つ朝、異物が入ったと思われる目の周りが炎症を起こし赤く腫れて来たのだ。手袋で擦ったのがまずかったのか。駐車場でアルプスの写真を撮っていると、ZZRとディアベルが65歳位のおばさん3人組にナンパされていた。恐ろしいので早速退散。城マニアのZZRの要望で高遠城を目指す。高遠城は城趾で建物はない。ディアベルは休憩すると言うので、ZZRと2人で城趾を歩く。この城趾は桜の名所でもあり、立派なコヒガン桜の大木が林立してしている。この城に携わった武将の名前を機関銃のように喋りまくるZZR氏の知識は専門家以上だ。次は山越えで諏訪に出て高速で松本入りをする予定で、清涼飲料水を求めて新緑の山道を走る。頂上付近でレストハウスを見つけ停車。民家の屋上に善意で作られた展望台に上ってみると、諏訪湖を一望する大パノラマが開けた。新緑の山には今日から鳴きだしたという春蝉の大合唱も聞こえる。レストハウスにも展望室があり、摺り下ろしリンゴジュースを飲みながら、ママさんとの会話を楽しみなら、絶景を満喫する。バイクに戻って出発準備をしている時に、今朝発覚した右シリンダ付近からの少量のオイル漏れに加え、カルダンギアからのオイル漏れが発覚したのだ。こちらはホイールに漏れたオイルが飛び散った痕跡が確認出来るほどの漏れだ。慌ててドレンボルト付近を確認するも、漏れている箇所を特定できない。工具袋を引っ張り出して、モンキーでドレンボルトを締めてみるが、緩んでいる手応えもない。不思議だ。ドレンボルトを触ってみるとオイルが付着するが垂れ落ちるような事では無いので、現段階では補充する程でもないと判断。3人の共通意見では、イタリア車だからしょうがない。との結論に達した次第である。帰るまで停車後に確認する事になってしまったのは仕方が無い。諏訪ICから中央道、長野道と乗り継ぎ松本ICで本日の寝床、ホテルブエナビスタに無事到着。ディアベルさんの計らいで安心の地下駐車場とディスカウントの高級ホテルに大満足。荷物を部屋に運び込み、着替えて急いでタクシーに飛び乗り松本城へ。4時30までに到着しないと拝観できないのだ。関ヶ原の戦い直前に建てられた本丸には沢山の火縄銃が陳列してあり、ZZR氏の歴史話しが炸裂したのは言うまでもない。帰りは、松本の街を見学しながらホテルまで歩いて帰り、夜のスペシャル大宴会に備えるのだが、精悍な男前の顔が段々と酷くなる目の腫れで台無しである。松本駅近くにあるウサギを食べさすという卯屋に6時30分到着。先ずは地ビールの「気の里ビール」で乾杯。間髪を入れずにウサギを注文したのだが、ウサギは冬しかないとの事。卯屋は名前倒れかと思いきや、熊の立田揚げ、鹿の陶板焼き、馬タンの燻製、虫セット、山菜の天麩羅などメニュー豊富で、山の幸を食しながら、地酒に移行して、松本の夜は更けて行った。翌朝、7時30分出発が、一夜明けて直っている筈の目の腫れが更に広がり、痒みも加わりとうとうお岩の顔のようになってしまった。幸い視力には問題ないのだが、気になる。目を冷やして、うだうだしているうちに、30分遅れの8時出発。カルダンギアのオイル漏れは止まっているように見えたので、そのまま通勤で混む市街を抜け、上高地に向かう。道幅が狭い上に大型バスやトラックが通り、オマケにトンネル工事もあってなかなか進まない。昔の上高地はクルマも入れたようだったが、今は混雑の為か、バスとタクシーしか入る事が出来なくなっているので、手前の駐車場にバイクを駐めてタクシーで大正池まで向かう。大正池からは焼岳が迫り、芽吹いたばかりの灌木の遊歩道を3キロ程進むと河童橋に出る。懐かしい光景である。河童橋から仰ぐ穂高連山は実に雄大だ。数十年前の記憶が甦るほどの迫力がある。梓川の清流と水量にも圧倒される。実に爽やかで気持ち良いのだが、ここにも例の観光客が押し寄せてアイスクリームが注文品と違うと店員を吊し上げて怒鳴る無粋な一行には幻滅した。河童橋から再びタクシーに乗車して、バイクの駐車場まで引き返す。往復とも運転手は観光客に慣れているのか、観光ガイド風に饒舌となる。これで目的の上高地と城巡りが終わったので高山に向かって帰路につく、上高地ではトンネル内の最低気温が16度だったのだが、峠を下って昼食の信州そばの大盛りを食す頃には30度近くに跳ね上がる。ジャンパーのファスナーを少し下げて走らないと暑い。高山から東海北陸自動車道に乗って南下するのだが、対面通行なのでスピードが上がらない。片側2車線化の工事も佳境を迎えていたので、もうすぐ追い越しの出来る広い道路になることだろう。郡上八幡からは広い片側2車線になり快適に走れる。名神高速までV7のペースで車両が少なく気持ち良く適度に高速カーブの続く東海北陸自動車道を堪能する。一宮JCTで名神に合流し、関ヶ原の手前付近で、追い上げて来る白いワンボックスに危険を感じディアベルが走行車線に避ける。その時前方から茶色の厚手の大きな神が、いや紙が縦になって飛んできた。一瞬で何とか当たらずに済んだが、後続のZZRは路面に落ちた紙を踏んづけた。その紙が舞い上がって後続の白いワンボックスのフロントグリルに貼り付いた。大きな紙をグリルに貼りつけたままの間抜けなワンボックスは強引に抜いて行ったが、気づいていないので、オーバーヒートするかもと思ったが、強引な運転をするヤツには教えてやらないのだ。名神から新名神の滑走路道路に入ると、ディアベルとZZRが戦闘モードに入り、瞬時にいなくなった。日が傾く頃にやっと走り慣れた山陽道に入り、龍野SAで最後の休憩をとり、岡山に着く頃には日も暮れかかり寒くなって来た。到着は7時45分。朝、ぐずぐずしていて30分遅れでスタートしたので、キッチリ30分遅れのゴールとなった。それにしてもディアベルさんの立てる計画は何時も予定通りとなる事に感心する。2日間で千キロは流石にくたびれた。正確には走行距離1143.8キロ平均燃費24.6/Lだった。アコウの煮付けとカンパチのタタキで晩酌をやって風呂に入ったら即熟睡であった。今回のツーリングで一番爽快だった東海北陸自動車道はもう一度走ってみたいものだ。オドメーターが1万300キロとなったので、エンジンとミッション、カルダンギアのオイル交換を行わなければならない。それとオイル漏れの原因究明もやらねば、止まっているTYの組み立てと、お岩の顔の治療とやることがいっぱいである。駒ヶ根から見えるアルプスソースカツ丼杖突峠展望台からの諏訪湖V7のカルダンギアからのオイル漏れ発覚松本城ジビエ料理卯屋熊の立田揚げ鹿の陶板焼き虫セット大正池河童橋信州そば(大盛り)

2018.05.27

コメント(5)

-

誤魔化しのフォロントフォーク

TYのフォロントフォークは3組のストックがあるが、どれもインナーチューブに錆がある。ここは思い切って東洋硬化に再メッキに出したい所だが、TLR200用が1本17,000円だったので、踏み切れないでいるのだ。3組の内、写真屋から貰ったアウターチューブが塗装済みの1組のみ摺動部に錆が無かったので、走行には問題無い。なので、今回は再メッキを諦め、こいつを再使用する事にしたのだが、錆を落として磨いても、アバタが残ってしまう。フロントフォークは目立つ箇所なので美しくなければならないのだ。何とか誤魔化したい。どうあっても隠したい。アンダーブラケットから下はトライアルバイクには付けないが、フォークブーツで隠すのが手っ取り早いので、ノギスで実寸を測ってみたら、インナーチューブの直径が30ミリ、アウターチューブの直径が48ミリ、アウターチューブからアンダーブラケットまでが230ミリと出たので、この寸法に一番近いブーツをネットで探したら、30×45×210サイズが見つかった。アウターチューブ側が3ミリ細く、長さが20ミリ短いが、ラバーなので、少々の誤差は大丈夫だろうと思いつつ、注意事項を見たらおかしな日本語で「比較的緩いいくつかのライダー以下のダストカバーが取り付け見つかり、これはタイしっかりと固定することができます。」と書いてあった。「頭の緩い何人かのライダーより更に頭の悪いライダーのためのダストカバーだ。」と読めたので、まさに私にピッタリだと思い、2本で565円(送料込)を中華企業に投資したのである。届いたフォークブーツは565円にしては質感が良い。早速、フロントフォークに試着してみると、アウターチューブ側が入らないかと心配していたが、運良くピッタリと嵌まった。インナーチューブ側は当然ピッタリだ。長さが少し足らないが、ラバーなので引っ張ってみたら、思った通りアンダーブラケット下まで延びて装着可能である。次は、アンダーブラケットからトップブリッジの間をどう隠すかだ。この間にはライトステーが嵌まるので、正確にはライトステーからアンダーブラケットまでのインナーチューブをどう隠すかだ。ライトステーを取り付けて、露出したインナーチューブの長さを測ったら、89ミリと出た。この部分だけ塗装するのも変だし、アルミテープを巻くのも気が乗らない。最も美しく仕上げるためにピカピカのパイプを被せる事にした。ネットで検索してみると、福井県に横山テクノなる会社があり、パイプを必要な長さにカットして送ってくれるようだ。早速、適合パイプを探すと、ステンレス丸パイプ#400鏡面仕上げ外径34ミリ、肉厚1.5ミリがあった。30∅のインナーチューブなので、0.5ミリの隙間が出来る計算となり丁度良いと判断して、89ミリカットで2本注文した。カット代込み2本で800円。レターパック便が690円で合計1,490円ナリ。フォークブーツの3倍近くかかったが、致し方ない。届いたパイプは切断面も綺麗に処理してあり、新品のインナーチューブと遜色ないほどピカピカだ。早速、装着してみると、当然の事ながら長さも内径もピッタリだった。これでフロントフォークが組めると思いきや、フォークブーツに付属のインナーチューブ側を留めるクリップの締まりの力が弱く、ずり落ちてしまう。仕方が無いのでホームセンターへ走り、ファインクランプ(198円)を2ヶ購入し、やっと組み立てる事ができた。これで何処から見ても、インナーチューブのサビ取り跡のアバタは見えない。超厚化粧で全て隠して誤魔化してしまったのだ。中華製のフォークブーツアウターチューブにピッタリ嵌まったフォークブーツ(ダストカバーは取り外しての装着となる)錆が残るインナーチューブ横山テクノから購入した鏡面仕上げのステンレスパイプステンレスパイプとインナーチューブ仮セットしたステンレスパイプ締める力が弱かった付属のクリップグリスをタップリ塗ったインナーチューブホームセンターで買ったファインクランプファインクランプでガッチリ留めたフォークブーツ両方のインナーチューブに取り付けたステンレスパイプ全ての装着が終わった誤魔化しのフロントフォーク

2018.05.14

コメント(2)

-

新緑の三瓶山と埋没林見学ツーリング

藤さんが知人が行ったそうなと、三瓶山の埋没林のパンフレットを送ってきた。日帰りツーリングには丁度良い距離なので、2回目の三瓶行きとなった。前回は晩秋だったので、また違った風景が楽しめそうと計画したのだ。今回の参加車は、前日になってBMW/R90がエンジン不調に陥り、探索の結果プラグコードのハンダがとれた為の失火と分かり、急遽前回と同様の側車付きゴールドウイング、ハ-レー、BMW/R50、V7ドンキーの4台となった。金曜日の仏滅。絶好のツーリング日和りに恵まれ、午前9時集合の道口PAに10分前に到着すると、皆さん既にコーヒーを飲みながらバイク談義をやっていた。今日はV7ドンキーにスマホナビをセットして来たので、V7が先頭を走り、ゴールドウイングが最後尾を固める布陣である。ゴールドウイングのには巨大な側車が付いているので、R50のリュックを始め何でも格納できるのだ。バイクが壊れたら積めるかも?陸のエンタープライズだ。山陽道を尾道JCTに向けて走るのだが、R50が何時壊れるかと期待しながらも、最高速を100キロに抑えて走る。何でも、100キロを超えると、エンジンのバラつきが発生するようだ。尾道JCTからの尾道道は平日と言う事もあり、クルマは少なめでそこそこ走れるのだが、無料区間なので、PAやSAがなく休憩場所に困る。結局、松江道の道の駅「たかの」まで、1時間30分ノンストップで走った。R50も快調のようで、ピタリとついて来ている。吉田掛合ICで松江道を降りてストップ。ここまではナビが無くても大丈夫なので、パケット通信を節約するために、使用していなかたのだ。ナビをセットしていよいよ本番に突入する。これからは山間部の道路なので、スマホナビがどこまで通用するかの試験でもあるのだ。取り敢えず事前に登録した三瓶までの中間地点に向けて出発。後で分かったのだが、ヤフーカーナビは経由地の登録もできるようである。ブルートゥースのレシーバーからの音声案内もクリアに良く聞こえる。県道40の気持ちの良いワインディングを抜けて、間違える事無く三瓶山に到着。ナビには2箇所ほど工事マークが表示されていたが、そのまま進むと、道路に何だか分からないが大量の水が流れている。バイクが汚れるのでスピード目一杯落としてノロノロ運転で走るも、水地獄からは抜けられない。道路の両側から融雪時のように噴水が勢いよく出っぱなしなのだ。壊れているのかどうなのか。長い水地獄を抜けると、三瓶山の麓の草原に出た。本日の昼食場所の山の駅「さんべ」だ。暖かく、三瓶山を背に草原を抜ける風が実に爽やかだ。ここは厚切りトーストが人気だそうなので、注文しようとメニューを見たら、載っていない。店員に聞くと、今日は後1食しかないという。役得で私がそれを食す事にして他はカレーとうどんにして貰った。ゴメンね。バターを載せた厚切りトーストはモチモチしてすこぶる美味しかった。食後は三瓶山をバックに撮影会をしようと、草原脇にバイクを並べていると、観光客が寄ってきて、R50とゴールドウイングを舐め回しながら、一緒になって写真を撮りまくる。やっぱり何処に行ってもこの2台は素人うけするなぁ。午後からは、三瓶山に敬意を払って、三瓶山神社にツーリングの無事を祈願に参拝。集落から離れた細い山道だったので、ここでもスマホナビが活躍。さすがにGPSの画面は動かないが、音声だけは正確に指示してくれる。三瓶山神社に到着して驚いた。正面の石鳥居は笠木が完全に落下し、柱2本だけとなっているし、手水舎は地割れが発生し、瓦が全て落下。土台から外れ大きく傾いて今にも倒れそうなので、立木に支え棒をして倒壊を凌いでいる始末である。この間の島根地震の被害だ。相当揺れたようだ。神社へ続く山道を引き返したのだが、ナビの画面を見誤り、反対方向に走り出して間違いに気づく。迂回して元に戻るも、また間違い。何本も分岐している細い田舎道までは捕捉出来ないのか。ゴールドウイングのカーナビは抜け道を何とか捉えたようなので、今度はサイドカーを先頭に埋没林へと進むが細いクネクネ道が続き、サイドカーの巻き上げる落ち葉で前が見えないほどだ。迂回して広い道の方が早いだろうが、もう後には引けない。やっとの思いで、三瓶小豆原埋没林公園に到着。300円の入場料を払って、エレベーターに向かうと、スタッフの女性が記念写真撮影のサービスをしてくれたが、セクハラになるので要らないことは言わない。埋没林とは四千年前(縄文時代)の巨大杉が火山の噴火によって火山灰に埋もれ、真空状態になったまま、地底で保存された樹林で、その大きさと、製材したら建築用材になるのではないかと思わせる保存状態にオッタマゲである。ここからは帰路である。新緑の三瓶高原を貫く三瓶山高原道路のワインディングを堪能しながら、R54を目指す。ナビのGPSも機能しているし、音声も大丈夫だ。ティグラのスマホホルダーも高速、ワインディング、山道と何の心配も無くガッチリホールドされている。R54に出て三次まで南下している途中、バックミラーに写っていたハーレーのヘッドライトが見えなくなっている事に気づいた。トラブル発生か。R50が何かしでかしたのか。広い路肩に止めて電話を待つが掛かってこない。心配だ。暫く待っていると、3台揃ってやって来た。何でもR50のエンジンが吹けなくなったので、一巻の終わりと思って止まったが、リザーブにしたら直ったそうである。ガソリンが来てなかったのね。大事でなく良かった。昔、良く立ち寄ったドライブイン赤名峠で休憩しようとしたら、潰れていた。そう言えば高速が出来たので、R54を通って山陰に行く事は無くなってしまって久しい。これも時代の趨勢か。代わりに、少し南下してゆめランド布野で休憩。スマホナビを三次東ICにセットして出発。街の手前から最短迂回路が案内されたので、信号の多い街中を通らずに済んだ。三次東ICから再び尾道道に乗り、山陽道を経由して福山東SAで最後の休憩及び最後のバイク談義。ここで散会となった。今回は好天に恵まれ、暑くも無く、寒くも無く、新緑の三瓶山を満喫できたツーリングで満足であった。本日の走行距離519km。昼食会場の山の駅さんべ三瓶山の標識とバイク一同に会した本日の参加バイクV7ドンキーとBMW/R50BMW/R50HONDAゴールドウイングの側車三瓶山神社の倒壊した鳥居倒れそうな手水舎埋没林埋没林の切り口

2018.05.12

コメント(2)

-

ステムの組み立て

アンダーブラケットは125用を使用したが、アルミ錆が酷かったので、不織布ディスクとボンスターで磨いた。しかし、サンドブラストの方が早く綺麗になったかも知れない。ピカピカのアルミでは直ぐに錆びてしまうし、この部分は磨きにくいので、フレームと一緒にシルバーで塗装した。アッパーブラケット(トップブリッジ)は写真屋から貰ったグレーのウレタン塗装済みを使用する。レースは汚れたグリスを除去してみると、ベアリングの打痕も無く不具合は認められなかったので、そのまま使用する。ベアリングは125のアンダーブラケット側が1ヶ欠損していたので、175のものを磨いて使用する。ステムボルトは頭が真っ赤に錆ていたので、175用を磨いて使用する事にしたのだが、外してみると、125用は座金付きボルトだが、175用はボルトとワッシャに分かれていた。レースの上下にモリブデングリスをタップリ塗って、アンダーブラケットの下側のレースにベアリング大を19ヶ、上側のレースにベアリング小を22ヶ埋めて行く。ステムナットの締め具合はセローの場合だと3.8kg・mで締め付けた後、完全にゆるめ、0.4kg・mで締め付けるとあるが、トルクレンチがないので、アンダーブラケットにガタがなく、重くなくスムーズに動くかどうか感覚で締め付ける。この部分はかなり緩めだ。アッパーブラケットを乗せて、ステムボルトを仮留めして、ステム回りの完成だ。塗装したアンダーブラケットとレースフレーム側のレースステムベアリング上小22ヶ/下大19ヶアンダーブラケットに並べたベアリング大フレームに並べたベアリング小175用(左)と125用(右)のステムボルトフレームに装着したステム

2018.05.09

コメント(2)

-

リアサス

125に付いていたリアサスはスプリングはおろか、肝心のロッドに至るまで真っ赤に錆びて、とても再利用出来るような代物ではなかったので、潔く代替え品を探す事にした。YAMAHA純正は廃番だろうし、仮にあったとしても、とんでも無い値段になっている事が予想されるので、問い合わせもしなかった。中古もあるが、どれも錆びている上に、高価である。それならば、新品の社外品はどうかと探してみた。ネット情報では、TY125純正のサスの自由長(上下の取り付け穴の間隔)は315ミリ~320ミリのようであるが、定かではない。因みに赤サビサスを計ったら300ミリだった。これは一見して短く、純正ではないと確信できる。サスのスプリングとサイレンサーとの間隔も見ておきたいので、雨の中、写真屋のコンテナを開けて貰って現車で確かめた。自由長は320ミリ。スプリングの直径は50ミリだった。自由長は車体から外した状態で計測するので、もう少し長いかも知れないが、そんなにシビアなものでは無いだろうと思い、この数字を参考に検索を行う。良く似たサスで、自由長310ミリ、スプリング径55ミリ2本セットで2,930円と激安品があったが、恐らく中華製で、TLR125改を組んだ時に安さに負けて白サスの代わりに買った台湾製の400ミリサスと同じように、最弱にアジャストしてもスプリングが固くてトライアルバイクには向いていない代物だった失敗を反省し、もう同じ轍は踏まないのだ。安くて柔らかそうなサスはないものかと、探しているうちに、南海部品が出しているカブ用のサスに目が止まった。50cc~90ccのカブ専用に設計されたサスなので、少々固めに振ってあっても原付用なのでガチガチでは無いと思うし、5段階のアジャスターも付いている。しかも製造国はともあれ、今度は日本メーカーの南海部品だ。南海部品アドバンスサスペンション(NPC-S325A)自由長325ミリ、スプリング径不明。スプリングが赤、黄、メッキと3種類あったが、迷わずメッキをチョイス。2本で7,776円、送料810円の合計8,586円の投資だが、さて、吉と出るか凶と出るか。2日で届いたサスの箱を開けてみたら美しいメッキが施されたサスがアジャストレンチとワッシャと共に出て来た。やっぱり台湾製や中国製とはメッキの質が全然違う。申し分ない仕上げである。スプリング径は55ミリと少し大きいが何とか収まるだろう。はやる気持ちを抑えながら、車体に取り付けてみようとしたら、フレーム側は問題無いが、スイングアーム側が入らない?10ミリ径だ。購入前にカブ用ということで、現車のカブ90のリアサスを外してピボットの軸径を計ったらTYと同じ12ミリだったので、取り付け出来る筈であった。と、言う事はカブのスイングアーム側のピボットの軸は10ミリ?カブは上下でピボットの軸径が違うのか。これは誤算である。上下測っておけばよかった。何たる失態。やっちまったか。しかし、折角大枚叩いて買ったサスなので、何が何でも取り付けなければならないのだ。汎用サスはピボットの軸径に合わせるため、10ミリと12ミリと両方使えるように外径は同じで内径の違う2つのカラーを用意しているものが多いが、このサスはカブ専用設計と言う事で、そんな配慮はないのに加えて、カラーがゴムブッシュに埋もれるようにガッチリ取り付けられており、カラーを抜き取る事さえ難しそうである。カラーの部分をよく観察してみると、厚みが結構ある事に気づいた。この肉厚なら、カラー穴を12ミリのドリルで広げても大丈夫だろうと思い、サスからゴムブッシュを抜き取る治具を作る。GSX750Eのチェーンをカシメた時に作った改造シャコ万を利用する時が再びやって来た。カラーより肩の部分が少し大きな安物のソケットを差し込み反対側は23ミリのソケットをセットしてハンドルを締め込んで行くと硬そうなゴムブッシュがカラーごとソケットの中へ抜け落ちて来た。かなりの力でカラーが押された筈なのに、ゴムブッシュに強く張りついたままだ。このカラーは抜けないだろう。外したカラー付きのゴムブッシュを万力に挟んで、12ミリのドリルでカラーの穴を拡げて行くのだが、長さが2センチ近くあるので、かなりの熱が発生するため、時々水に漬けて冷却しながらの作業となる。カラー穴の拡大だけだったので、左右共均等な肉厚で作業を終える事ができた。サスへのはめ込みもシャコ万を使ったので傷つく事無く嵌め込む事ができ、取り付けてみると、少しキツイがピボットに何とか嵌まった。やれやれである。ワッシャは4ヶとも磨いて再使用したが、ビスとスプリングワッシャは錆びて使えないので、ユニクロの新品トラスネジを使用した。スイングアームを上下に動かせてサスの硬さを試した限りでは、かなり硬い。カブ用だからそんなにガチガチにはならないと思ったのだが…。やはりトライアル用とは違うようだ。詳細は乗って見なければ分からないが、普通に走る分には問題無いだろう。メッキの美しさがせめてもの救いだ。購入結果は半吉という所だろうか。アドバンスサスペンション(NPC-S325A)ドリルで拡大するカラー穴12ミリ径に貫通間近のカラー改造シャコ万でサスに圧入中のゴムブッシュピボットに取り付けてトラスネジで留めたスイングアーム側のサス取り付けが完了したサスメッキが美しいアドバンスサスペンション

2018.05.07

コメント(2)

-

リアブレーキアームとスイングアーム取り付け

リアブレーキアームは組み立ての初期段階で取り付けておかないと、取り付けが段々と難しくなって来る。アームはフレームの筒状の箇所へ嵌め込み、E型止め輪(Eリング)で留めるだけと至ってシンプルである。この箇所はアームの可動部にあたるため、ナットで締め付ける訳には行かないのである。スプリングはフレームとアームに引っ掛ける。アームとロッドの連結も可動部のためピンが使用され、割ピンで留めるようになっているのだが、その肝心のピンが何処にもない。確か外した時にブレーキ関係の部品と一緒に封筒に入れたと思っていたのだが….。「何方かブレーキロッドを留める小さなピンを知りませんか?」、「小さなピンが何処かへ落ちてはいませんでしたか?」と尋ね歩くが、消息は掴めず、当時の事は忘却の彼方へ追いやられてしまっているのである。シワが無くなった脳みそで考えたら、125のリアブレーキアームには折れたロッドが付いていた事を思い出した。探したら、出て来た。ピンもちゃんと付いている。やれやれである。しかし、175のピンは何処へ行ってしまったのだろうか。他へ持ち歩く事はないし、箒で掃いても出て来なかったのだ。まぁどうでも良いが、気になる。ブレーキロッドは塗装した175用を使用する。タイコは機種不明だが手持ちの部品箱にあったのでロッドに通してみたら、丁度良かったので磨いておいた。スプリングとタイコを押さえる形をしたナットはYAMAHAの純正があったので新品を奢る。次はスイングアームだ。予めチェーンテンショナーを組み立てておく。+頭のボルト2本はサビサビだったので、ステンレスのキャップボルトに換装。サビ落としをして塗装したスプリングは再利用だ。ブッシュを抜いて、古いグリスをパーツクリーナで洗い流して洗浄の後、モリブデングリスをタップリ塗ってスイングアームに挿し込む。チェーン側にゴムのスライダーを取り付けて、アーム両側にシールガードを取り付ける。ゆっくりとフレームに差し込み、右側のフットレストブラケットにスタッドボルトを差し込み、車体の右から通す。貫通したら左のフットレストブラケットを通す。ブラケットボルトは赤サビでボロボロだったので、スプリングワッシャーを嚙まし、M8のステンレスキャップボルトに換装した。スイングアームが付いたので何となく形になってきた。新品のスプリングとナットを付けたリアブレーキロッド125用のロッドピンで留めたロッドとアーム取り付け前のスイングアーム買い足したボルト類スイングアームの取り付けリアブレーキアームとフットレストブラケット少しずつ形になって行く車体

2018.05.05

コメント(4)

-

ブルートゥースレシーバー

V7ドンキーにスマホホルダーと電源供給用のUSB配線を終えたが、このままではスマホのナビ画面は見えるが、ヘルメットを被っていると音声は聞こえない。画面だけでは分かりづらいので、音声が聞ける器機を探してみた。ブルートゥースで会話が出来る機種は高価であり、必要無いので、ナビの音声や音楽が聴けるだけの機能に絞ったデイトナの「聴くだけブルートゥース2」を楽天で8,694円で購入してみた。本体とスピーカーセット、スピーカー貼りつけ用丸型テープ等と至って簡単である。良い点は、ヘルメットにクリップ留めする本体が小振りで違和感がない。本体からスピーカーへの配線が細いのでインナーの隙間に入れやすい。本体の電源はバッテリーではなく、単4乾電池なので連続12時間の使用で消耗しても入手し易いし、小さいので予備も持っておける。不満な点は、スピーカー接続端子が2.5∅4極専用端子で特殊なために、市販のスピーカーセットは加工しないと付けられない。ナビ使用中、電話は一瞬スマホ画面に表示されるが、切れてしまう。スピーカーからは着信音は聞こえない。ヘルメットに電池を入れた本体をセットして、スピーカーを取り付け、ブルートゥースのペアリングを終えたら、使用可能だ。早速、近くの駅までナビをセットして試運転を行う。電源のON、OFFとボリュームの上げ下げは本体のスイッチで行うのだが、手袋をしたままでも操作できるように考えられている。V7はエンジン音が大きいので音量は大きめとなってしまうが、良く聞こえる。スマホのコントロールセンターを表示して、本体の音量調節をすると、音量がバー表示されるので、ボリュームの位置が一目で分かるのは便利だ。音楽を聴きながら、ナビの案内も同時にできるようだ。よしよし。これでツーリングが便利になった。デイトナの聴くだけブルートゥース2ヘルメットへ装着した本体

2018.05.03

コメント(2)

-

エンジン取り付け

エンジンの塗装と磨きが終わったので、ここからは組み立て編に移る事にする。まだ、修理が終わっていない部品や塗装していない部品、それに欠品部品などもあるが、待てないので並行して行う事にする。先ず、手始めはフレームへエンジンを乗せる作業である。TLMやTLRなどはエンジンを横に寝かせてその上からフレームを被せるようにしてフランジボルトを通すと簡単で、力も要らなかったが、TYの場合はフレームの形状から前述のような作業は行えないので、フレームを立てた通常の状態からエンジンを持ち上げて落とし込む手順でないと取り付け出来ない。ぎっくり腰に細心の注意を払いながら、エンジンを持ち上げてフレームにセットする。予め不織布ディスクでサビ落としを行いグリスを塗っていた3本のフランジボルトの前側と後上は呆気なく通った。ここまで来れば大丈夫だ。最後の後下の太くて短いボルトを通すだけだ。このボルトだけナットが付いておらず、フレームに溶接された短いパイプにネジが切ってあり、その雌ネジにボルトを締め込む構造になっているのだ。ソケットレンチでボルトを締め込むが、ネジ山が噛み合って締め込まれて行く感触がない。少しエンジンとのズレがあるのだろうと思い、プラハンでボルトの頭を叩いてねじ込んでみるがダメである。力が足りないのだろうと考え、ボルトの頭に鉄棒をあてがい、ハンマーで力強くどついてみるもボルトはクルクル回るだけで締め込む事ができない。これは参った。困った。フレームが歪んでいるのだろうか。それならばと、折角通したフランジボルトを全て抜いて、後下の難関ボルトから通してみたら、あっさり入ってネジ山が噛み合った。他の2本のボルトも難無く通る。何とも拍子抜けだ。組み立ては、このボルトから通すのが正解のようだ。シリンダに銅のガスケットを挟んで、ヘッドを乗せて、長ナット4本を締める。プラグを掃除してみたら、NGKの5Eが付いていた。これを締め込んで、エンジンの取り付け完了である。シリンダとヘッドを耐熱の艶アリ黒とシルバーで塗り分けたが、これもなかなか良いではないか。スタッドボルトを通した後下のフレーム(右側が筒状の雌ネジになっている)シリンダヘッドを外したままフレームに乗せたエンジンフレームとエンジン掃除した5Eのプラグシリンダヘッドとプラグを取り付けたエンジン

2018.05.01

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1