2018年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

サイレンサーの排出口

ヤフオクで買った125用サイレンサーの排出口は50ccバイクのように穴が小さい。エンジンは175ccなので排ガスの抜けを少し大きくするべく、排出口の拡大を試みる事にした。手持ちの鉄工用ドリルでは太さが明らかに足りない。丸ヤスリでは途方も無い時間が掛かってしまう。その他で持っている物はステップドリルしかない。22ミリまでの穴なら開ける事ができるので、このサイズで妥協する事にした。インパクトドライバーの先にセットして穴を拡大する。予想外に排出口は簡単に広がったので、調子に乗って100均で買った円柱砥石に付け替えて排出口突っ込んだら砥石だけが削れて行く。矢張り100均砥石では歯が立たないので、作業を終えた。それでも、施工前の口径からかなり拡げる事が出来たので、排ガスの抜けに少しは効果がでるであろう。TY125用サイレンサーの排出口ステップドリルで22∅に拡げた排出口

2018.03.30

コメント(0)

-

シートベースとトップブリッジが来た

その日の夜は朝からの冷たい雨が降っていた。iPhoneの操作を覚えていると、写真屋の奥さんが降りしきる雨の中「お届け物を持って来ました。」と言って、ビニールの包みを2つ渡された。何だろうと、開けてみると、もう半分諦めていたシートベースとクッションが鎮座していた。もう一つはアルミ専用サフの上からグレーのウレタン塗装を施し、ウレタンクリアーを吹いたトップブリッジだ。TY125のシートはオークションにもなかなか出品されないレアー部品の一つだ。たとえ出品されても、上物だと1万円は優に超える金額で取引されている現状である。現車の鉄製のベースは錆で朽ち果て、至る所が欠落している状態で、FRPで補修するにもかなりの難儀が予想されるので、いっその事コンペ仕様のようなペラペラのシートに作り替えようかと思案していた。頂いたシートベースは赤サビが少々有るものの、塗装もしっかり残っており、表皮を留めるギザギザの金具まで欠落する事なく残っているのだ。錆落としを少し行い、塗装を行うだけで新品のように甦る事間違い無しだ。クッションも弾力があり、欠けや割れなども無いので、これも使える。表皮だけ用意すれば、シートは新品のようになるのだ。ありがたや。ありがたや。トップブリッジはアルミの腐食を不織布ディスクで落として、バフ掛けの途中で、このままピカピカにするか、塗装をするか思案中だったが、塗装済みを貰ったのでこれを使う事にする。シートベースの表(クッション側)シートベース裏側クッション塗装済みのトップブリッジ

2018.03.27

コメント(0)

-

高知餃子と桜ツーリング

22日にBMWとCB750とディアベルと一緒に四国へ「うどんツーリング」に出掛ける予定であったが、前日までの雨が長引き、当日の天気も思わしくない事から、中止の連絡が入った。骨董のCBを汚す訳には行かないので、仕方が無いと諦めていたら、ディアベルからリベンジで明日四国に渡って高知餃子と桜ツーリングのお誘いメールが入った。 ならば、行かねばなるまい。午前8時30分、防寒対策を施し瀬戸中央道の鴻ノ池SAに到着すると、今日の同行車ディアベルとロケットⅢが待っていた。一息入れて出発しようとした時に60前後のおっさんが数人寄って来て、よほど珍しかったのかロケットⅢの品定めを行う。こういう時に聞いて来るのは決まってこのバイクは何cc?どこのメーカー?である。ど素人の典型的な質問である。ディアベルやV7には目もくれず、質問はロケットⅢに集中する。あの大きさと、エンジンの存在感にはかなわない。隣に置いていたV7は小型バイクに見えてしまうのだ。今日は、朝から晴れ渡り絶好のツーリング日和りとなった事を感謝しつつ、瀬戸大橋を渡り四国へ上陸。坂出JCTから高松道を西進し、豊浜SAでロケットⅢの給油休憩。ロケットⅢはリッター2キロしか走らないのかと思ったらガソリンを入れて来ていなかったのね。豊浜からはV7が先導した。川之江JCTで徳島/高知方面へ分岐、更に川之江東JCTで高知道に分岐する。高知道は急峻な四国山脈を縦断するので長いトンネルが多いが、片側2車線なので快適に走る事ができる。南国ICまで来ると、それまで7°前後だった気温が一気に14°まで跳ね上がった。ここまで来れば南国情緒満点だ。心なしか太陽の光も温かく思える。高知ICで高速を降り、カーナビを搭載しているディアベルが先頭で高知の街に入って行く。お目当ては高知城の直ぐそばにある「ひろめ市場」の高知餃子にありつく事である。無料駐車場の脇にバイクを駐めて少し歩く。途中に黄金色の暁の鳥居が立つ高知大神宮があったので、餃子が美味い事と交通安全を祈念に参拝。境内には鶏がたくさん飼われていた。その横に一杯飲み屋風の店「まる西食品」が目を引く。看板に5年でつぶれる店と堂々と書いてあるのには笑った。いよいよ「ひろめ市場」に突撃である。時間はまだ11時。ビニールの幕を掻き分け、どんなところか覗いてみたら、中は雑然と酒の肴やメシ、酒などが並べられた小さな店舗がギッシリ詰まり、中央にはテーブル席が並ぶ。この時間なのに、既に大勢の客が鰹のタタキや揚げ物を肴に一杯やっているには驚いた。通常の街では夜の風景だ。観光客か地元の人か判別は出来ないが、確かに昼前から飲んでいるのだ。何と言うエキゾチックな、何と言う楽しげな。何と言うバカヤローな光景だろう。一回りして、鰹のタタキが美味いという店の前に陣取り、12時開店の餃子の店が開くまで、つなぎをする事にして、名物の鰹のタタキとウツボの唐揚げ、それに不本意場がらノンアルコールビールを注文する。出されたタタキは厚さ3センチにも迫ろうかという程の上物で確かに美味い。タレ味も良いがワサビで食べる塩味も美味い。もうこのまま、酒に切り替えて代行で帰りたい衝動に駆られるのを歯を食いしばって我慢した。そうこうしている内に餃子の店が開いた。テーブルに目印の札が立ててあるので、2番目に運ばれて来た。初めて食す高知餃子は小振りでまんまると太っている。中は野菜が多く柔らかくてこれも美味い。ビールが欲しいところだ。鰹が余りにも美味かったので、土産に生鰹の冷凍を買って帰った。これで夜は本格的に一杯やれる事だろう。高知からは花見と爽快なワインディングロードを楽しむべく、R194で大豊に向かう事にした。高知の桜はもう満開を迎えているのだ。R194は仁淀川沿いを走る道で、土手には桜が満開。仁淀川は清流で碧く澄み切り何とも美しい。信号も無く、センターは白線が多く、適度に高速カーブがありバイクで走るには最高に快適な道である。道の駅633美の里までアッと言う間だった。大豊では「ひばり食堂」のジャンボカツ丼を食べる予定だったが、既に「ひろめ市場」で食べて飲んでいるので、この上食べれる訳が無いので、予定を変更して「杉の大杉」を見に行く事にした。八坂神社境内にある大杉は施設整備協力金200円を払うと見学できる。樹齢3000年と云われる杉の大木は2本が連なっており、ビックリするほど大きい。屋久島の縄文杉とどちらが大きいのだろう。全ての予定を終えたので、後は帰るだけである。大豊ICから高知道に乗ったのだが、向かい風が強くてバイクが進まないし、ふらつく。前を行くディアベルは何とも無さそう。やはりネイキッドはこんな状況では不利だ。高速を走るならカウルが必要だなと思えた。本日の走行距離350.3km。5年でつぶれる店「まる西食品」ひろめ市場鰹が美味しいやいろ亭鰹のタタキとノンアルコールビール高知ギョーザ快適なワインディングロードを楽しめるR194メッキタンクに写った桜仁淀川沿いの満開の桜並木道の駅633美の里にて樹齢3000年の「杉の大杉」

2018.03.25

コメント(5)

-

ワイヤとフォークが来た

その日は、早朝から玄関のチャイムが鳴った。こんな朝早くから誰だろうと不思議に思いながら出てみたら、写真屋がYAMAHAの段ボール箱を抱えて立っていた。先日の夕刻、年末以来行っていなかった写真屋に顔を出したら、ヤマハTX650を全バラしてフレームを塗って、前後リムをバフ掛けして、新品スポークに新品タイヤを付けていた。何でも、嫁や子供をほったらかしにして大晦日にフレームをブラストして、元旦に塗装をしたようである。理想的な素晴らしい新年の迎え方に感服し、恐れ入った次第である。社外品のブレーキロッドセットやフロントブレーキホースのメンテの話しをダラダラしている内に、TY125のワイヤとフロントフォークの中古がまだあると思うと言い出したので家宅捜索をお願いして来たばかりであった。段ボール箱を開けてみると、錆はあるが現車の物よりかなりましなフロントフォークが4本と種々ワイヤが12本入っていた。ありがたや。ありがたや。現車のワイヤを引っ張り出して、比べてみると、フロントブレーキワイヤとクラッチワイヤとアクセルワイヤそれにスピードメーターワイヤと思われるものを見つける事ができた。クラッチワイヤに至ってはヤマハのビニール袋に入った状態の新品であった。何でもYAMAHAに発注したら、部品変更が行われ、アウターチューブが純正の灰色から黒色となっていたので、ネットで買い直したそうである。この辺りのこだわりが私と違うところである。見上げたもんだ。アクセルワイヤは現車の方が少しましだったので、貰ったワイヤは予備として仕舞って置くことにした。お蔭でワイヤ類は買わずに揃える事ができた。こんな目出度い事はない。有頂天になって、晩酌の喜平が適量の2合を優に越した事は言うまでも無い。他車用も含めたくさん貰った中古ワイヤ選りだしたTY125用のワイヤ上からフロントブレーキ、スピードメーター、クラッチワイヤフロントフォーク4本左2本の錆が少ない

2018.03.23

コメント(0)

-

とうとうスマホだ~

携帯はカシオのGZ Oneを長らく使っていた。所謂ガラケーと呼ばれている機種である。メールも殆どしないので、Eメールもネット接続も切り、電話とCメールだけの機能で月に980円。最近は通話料を少し上げて1500円だった。これで不便はなかったのだが、昨年、帝釈峡ツーリングに行った時に先頭を走り、道を間違えまくった事から、バイクのナビの必要性に駆られたのだ。安いカーナビでも良いのだが、あの無骨なサイズはV7には似合わないし、他のバイクやブロンプトンにも取り付けたいという難題をクリアするにはスマホナビを利用するのが一番効率が良いと判断した。家族の中では私一人がガラケーで他は皆スマホを持っており、ラインも蚊帳の外状態である。バイクに取り付けるには質実剛健なGZ Oneのスマホが良いのだが、我が家のPCは30年も前から全てMacなので、GZ Oneの相性の悪さには手を焼いていた。そこでiPhoneを調べてみたら、現在は8とXの2種類で、何れも防水仕様となっている。Xはサイズはそのままでスタートボタンが無くなり、画面が大きくなって見やすい。「iPhoneXが候補だな」と思っていたら、数日後、クルマで岡山帰りの途中、妻から電話。妻 今、auショップにいるけど、何処にいるの。私 その店の1kmほど東のバイパスを走っているけど。妻 ちょっと来ない。私 行く。行く。妻 店の人がバイク乗るならGZ Oneがええよと言ってるよ。私 よしわかった。iPhoneXを持ってこい。妻 何で?私 もう決めている。妻 8なら使い方を教えられるけどXは教えられんで。止めとった方がええよ。どうなっても知らんからな。ええんじゃな。一人 で出来るんじゃな。私しゃ知らんよ。私 ……。結局、揺るぎなき信念のもとiPhoneXを買って帰り、その日の夜に晩酌をやって寝ている間に、娘と妻が全ての設定と、必要アプリのダウンロードを済ませたら深夜になっていたそうである。翌朝、設定が終わったiPhoneXが炬燵の上に置いてあった。これで遅ればせながらやっとスマホデビューだ。使い方に慣れたらV7への取り付け方法を考える事にしよう。iPhoneXとMacBookPro

2018.03.21

コメント(2)

-

バッテリー交換

先月の車検前からフィットRSの掛かりが少し悪くなっていた。バッテリーが弱っているのだろうと思いつつ車検に出したら、案の定モータースからバッテリーを交換して下さい。との指示が出た。それでもひつこく乗っていたのだが、セルが弱くなり始動まで時間が掛かるようになったので、バッテリーに付けている出光のバッテリーチェッカーをチェックすると赤と黄がようやく点滅しており、緑は消灯している状態だった。要交換だ。もう限界と判断して、amazonでパナソニックの国産バッテリーNー40B19L(2945円)を注文した。2年/4万キロ保証だ。前回は出光のZAXIAを奢っていたので、3年以上はもったと思う。今回は安物なので3年は無理だろう。ZAXIAに付いていたバッテリーチェッカーを外してパナソニックに付け替える。カラータイマーが緑3つの内2つまでしか光らない。最初から電圧が低いのか?エンジンを掛けてみるとセルの回りが軽やかになり依然と断然違う。問題無いだろう。パナソニックのバッテリーパナソニックのバッテリー上部パナソニックのバッテリー(新)と出光のバッテリー(旧)緑のランプが2つまでしか光らないバッテリーチェッカー

2018.03.19

コメント(0)

-

BMWのタペットクリアランス調整

昨年秋頃から、BMWを走らせているとき雑音が気になりだしていた。それは左のシリンダヘッドあたりからで、明らかにカチャカチャという音だ。右からはあまり聞こえてこない。ロッカーアームとインレットバルブ、エキゾーストバルブの隙間が規定値以上になりバルブを叩いているようになったのだろう。寒さと忙しさも一段落、22日にはうどんツーリングに行くので調整をする。クランクを手で回すためにまずプラグを外し、エンジン前方の電装カバーを外す。お目当てのバルブクリアランス調整ネジを触るためにはヘッドカバーを外さなくてはならないのだが、BMWはいたって簡単。ヘッドを留めているのは片側たった3本のナットだけだ。(写真1・2)カバーを外すと2本のロッカーアームが姿を現す。(写真3)ちなみにロッカーアームとバルブステムは少しずれており、バルブを押したときバルブがゆっくり回るようにできている。おまけにプッシュロッドも回るような細工がされている。左シリンダ側の今の状態はどの程度かとシックネスゲージを隙間に突っ込み測ってみるとIN=0.15ミリ、EX=0.20ミリとなっていた。(写真4=左シリンダEX)カチャカチャ音の原因はこの大きめの隙間だろう。事前に手持ちのサービスマニュアル3種類をみてみると、なんと3冊とも違う、どーなっとるの?。3冊の中の1冊に表示されたIN=0.10、EX=0.15が正しいだろう!?と勝手に決めて調整を始める。BMWはOHVなので長いプッシュロッドを持っており、ロッカーアームのロッド側を強めにロッドに押しつけ、反対側のバルブステムとの間隙が最大になるようにしたときの隙間を合わせるのである。このときクランクシャフトを手で回し圧縮上死点を出しておくことを忘れてはいけない。隙間に入れたシックネスゲージを手で動かし「固いかな」ぐらいで固定する。(写真5=左シリンダEX)BMWのアジャストボルトは12ミリの六角ナット2つなので作業はやりやすい。(写真6)IN側はEX側より少し詰めて0.10ミリに調整した。右シリンダ側はIN・EX共0.15ミリだったのでIN側のみ0.10ミリに調整しヘッドカバー、電装カバー、プラグを元に戻す。エンジンをかけてみると、2か月ほど動かしていないのにあっさりスタート。すぐに700回転ほどでアイドリングを始める。なかなか静かでいいじゃん、と自己満足しながらしばらく暖機運転をしエンジンオイル量を確かめる。オイルはヘッドカバーを外すときに少し落ちるので300ccほど補充して作業を終わる。でもツーリングに行く前に試運転をしておかねばなるまい。(藤)写真1写真2写真3写真4写真5写真6

2018.03.17

コメント(4)

-

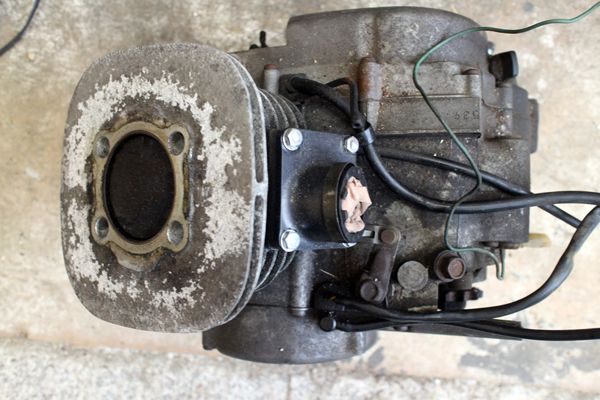

エンジン磨き1

車体から降ろしたエンジンの状態は、クランクケースと左右のカバーのアルミコーティングは既に剥がれ、オイルと汚れで黒ずんでいる。シリンダフィンは塗装が剥げ落ちアルミの地肌が腐食して白い粉を吹いている。クランクケースは適度には磨いて置きたいのだが、クラッチレバーやパイプ類があるので、電動工具は使いにくい。ワイヤブラシでシコシコやってみたが埒が明かない。気が短いので、何日も時間を掛けて少しずつ磨いて行くのは性に合わないのだ。直ぐに作業を電動工具に切り替える。クランクケースの左カバーは外して単体で磨く予定だが、右カバーは開ける予定は無いし、ガスケットの脱着が面倒なので、今回は付けたまま磨く事にする。グラインダーに取り付けた剛腕ブラシで右カバーを試してみると、アルミに傷が付いてしまった。アルミには剛腕ブラシはヘビー過ぎるようだ。ナイロン不織布ディスクに付け替えて汚れを落とす。これでも少し傷が付くが、後でバフ掛けするならこれでも良いだろう。次はインパクトドライバーの先にドリルチャックを付けて真鍮ホイールブラシで試してみると、これが正解。傷も付かないし、汚れも落ちるのだが、シリンダ付近の狭い所がフィンが邪魔になって届かない。どのみちシリンダフィンはブラストする予定なので、外してしまう事にした。ヘッドカバーは既に外しているので、シリンダを外すだけだ。見る限りシリンダはクランクケースにくっついているだけなので、上方に引っ張れば外れそうだが、そうは簡単に行かない。プラ半でフィンを叩いてやろうかと思ったが、シャリィでフィン欠けの痛い目に遭っているので思い止まった。タイヤレバーをクランクケースとシリンダ底部の隙間に差し込み持ち上げると上手いことガスケットからシリンダが剥がれたので、慎重にピストンを抜いて行く。ピストンの側面にガスの吹き返しで出来た汚れはあったものの、傷は皆無であった。シリンダ側も当然傷は無い。このエンジンは175ccにボアアップしてからあまり走っていないのかも知れない。直ぐに、クランクケースにウエスを詰めてゴミの落下を防ぐ。ピストンにはビニール袋を被せて保護する。シリンダを外すとホイールブラシの届く範囲は広がった。狭い所は無理だがこれだけでクランクケースが大まか綺麗になった。磨く前のエンジン上部磨く前のエンジン左側磨く前のエンジン右側クランクケースから取り外し中のシリンダシリンダから抜いたピストンシリンダ内部真鍮ホイールブラシとナイロン不織布ディスク(新品)電動工具で磨いたエンジン上部電動工具で磨いたエンジン後部

2018.03.15

コメント(0)

-

サイクルコンピューター

ブロンプトンで倉敷駅前の病院へ見舞いに2回行った。1回目は様子を見るべく変速機の操作をしたり、サドルの高さを調節したり、試行錯誤で乗ったのだが、ママチャリよりも早く走れる事が分かった。帰りに内装ギアが変速しなくなり、ファームへ持ち込むとワイヤに緩みがあったようで調節して貰ったら直った。なかなかシビアなものである。2回目は余裕が出てきたので、段差超えや速漕ぎもやってみた。風が強い日だったので、帰りに向かい風に遭い、全然進まない。自転車はこんなにも風の影響を受ける乗り物だったか。子供の頃の記憶はもう無い。それとバックミラーが無いので怖い思いをした。病院では玄関前でパッパッと畳み病室の隅に置きブロンプトンの真骨頂を発揮できたのだが、2回の乗車で何か物足りない事に気が付いた。バイクなら、ミラーやウインカー、メーターなど見る物がいっぱいあるのだが自転車は何もないのである。そこで、サイクルコンピューターを取り付けてみる事にした。ブロンプトンの専用は無いので、汎用品を取り付けるしかない。amazonで探したら最人気のサイクルコンピューターが2000円で出ていたので早速購入。ハンドルに取り付けるディスプレイブラケットとフロントフォークに取り付ける発信機はクッション付き両面テープとタイラップで固定するようになっていた。折り畳んだ時に邪魔にならず走行時の視認性などを考慮しながら、取り付け場所を探して行く。発信機と受信機の距離は60cm以内なので、発信機は右フロントフォークのなるべく上方、フロントブレーキギリギリの場所に決定。スポークの最も外側のニップル付近に磁性体を締め込んで取り付ける。磁性体と発信機の距離は5ミリ以内なのだが、湾曲して楕円のフロントフォークに両面テープとタイラップだけでガッチリ固定する事は難しく、この距離が保てるかどうかは不明である。受信機は畳んだ時の干渉が最も少ない左側の最もヘッド寄りとなった。発信機との距離はギリギリだ。発信機と受信機にボタン電池を入れると、先ずタイヤの周長を変更する画面が現れる。ブロンプトンは1340ミリなので、周長を入力する。後はキロとマイルの切替、体重など次々と入力していくと使用可能となる。最高速度や平均速度、サイクル時間やカロリー計算まで盛り沢山に表示できるようであるが、距離計とスピードだけしか使わないだろう。全てセットして、前輪を持ち上げて回してみると、スピードと距離が動いた。試乗してみても大丈夫そうだ。これで、輪行中少しは気が紛れそうである。サイクルコンピューター磁性体と発信機の取り付けハンドルに取り付けた受信機

2018.03.12

コメント(0)

-

塗装

フレームを始めとする部品にプラサフを吹いたので天気の良い日を待っていたら、素晴らしい小春日よりとなった。気温は一気に20°近くに上昇。風はややあるが問題無い。午後の空いた時間に部品を並べて塗装開始だ。今回はプラサフと一緒に写真屋から貰った日本ペイントの自動車用塗料アドミラ(ベースコート型特殊アクリル樹脂塗料)の残りを使用する。色はスノーM極細目、TYの純正色と同じシルバーだ。塗料の缶には上部にレバーが付いており、レバーを握ると注ぎ口の上部の蓋がスライドする仕組みになっている。レバーを放すと仕込んだバネの力で蓋が閉まる塩梅だ。たったこれだけの仕掛けで、何年もほったらかしにしていた使いかけの塗料の中身が固まらないのが不思議だ。更に上部のハンドルに繋がった螺旋状の撹拌機を回す事により、中の塗料が撹拌される仕組みまで付いているのは有り難い。アドミラはシンナーと1対1で希釈する。少し薄いようにも思えたが、吹いてみると丁度良い。大体の予想でカップ一杯に作ったが、十分過ぎるほどであった。アドミラは垂れにくく、乾燥が早いので手軽に塗装出来る塗料である。プラサフの生地が荒れた所はサンドペーパーで予め均して置き、フレーム、スイングアーム、スタンド、ステップ金具、テンションバーを仕上げた。シルバーのアドミラ注ぎ口の密閉と撹拌機能が付いた上蓋塗装が終わったフレーム左側塗装が終わったフレーム右側塗装が終わったフレーム内側塗装が終わったスイングアームその他小物類

2018.03.10

コメント(0)

-

テンションバー

リアブレーキパネルとフレームを繋ぐテンションバーを外してみると、鉄にメッキ仕上げで2枚重ねとなっていた。フロントのテンションバーはアルミなのに、何故リアだけメッキなのだろうか。しかも、強度を確保するために、2枚重ねにするのなら、始めからアルミにすれば良いと思うのだが...。しかし、外したバーは呆れるほどよく錆びている。メッキは剥げ落ち、錆による腐食が尋常ではない。アルミ板を削って作ろうかとも思ったが、この厚みの物は買わなければ無いし、微妙な取り付けのためか、僅かに湾曲している箇所もあるので、全く同じ物を作るのは意外に難しいと判断して、再利用する事にした。表面の赤サビを荒目のペーパーサンダーで削り取り、剛腕ブラシでサビ取りを行ったが、錆が深くどうしても表面が凸凹になってしまうので、適当なところで断念。黒サビ転換剤を塗って錆止めを行うが、このまま塗装しても、凸凹が残ってしまうので、表面にパテを塗りつけ厚化粧を施す事にした。こうしておけばツルツルのお肌になって、塗装後も綺麗であろう。メッキが剥げ落ちて真っ赤に錆びたテンションバー黒サビ転換剤を塗ったテンションバーパテを塗ってサンドペーパーで仕上げたテンションバー

2018.03.08

コメント(0)

-

プラサフ

フレームが錆びない内にプラサフを吹いておく。今回も写真屋から貰った3.7L入りロックラッカーの残りを使用する。何年も前から何台ものバイクの下地処理に使用している。缶は貰った時からサビサビだが中身は未だ大丈夫だ。まだ半分も残っている。パーツクリーナーで脱脂の後、ペイント薄め液で適当に希釈してエアーガンを使って吹くのであるが、今回はアストロプロダクツの特売で見つけたエアースプレーガン(2,250円)を使用する。以前は塗料専門店で購入したガンを使っていたのだが、塗料を入れるカップが下付きだったので、最後まで塗料を使い切れなかったのが不満だったのだ。それと、カップに塗料を一杯まで入れると、ガンを傾けた時に空気孔から中身が溢れ出てしまうのも気に入らなかったのだ。上付きカップだと塗料を最後の一滴まで使い切れるし、カップの角度を変える事が出来るので、ガンを傾けても中身が溢れ出る事は無いのである。カップは400cc入りなのでバイクの部品塗装などでは十分な容量である。アストロプロダクツのロゴは入ってはいるが、中華製の破格値なのでどうかと思ったが、使用感は全く変わらない。寧ろ新しいだけW-71の方が良いようにも思える。塗装の場合はコンプレッサーのエア圧は低めで0.30MPa。コンプレッサーのゲージだと43.5psiにセットするように説明されていた。プラサフはムラになりにくく、乾きが早いので、少し厚めに何回にも分けて吹いて行く。特にメインフレーム下に付いている工具収納ケースの内側は奥の方まで念入りに吹く。プラサフさえ吹いておけば、錆びないのでじっくり乾燥させて、天気が良く風の無い日に塗装を行う事にする。上カップエアースプレーガンW-71ロックペイントのプラサフ下地処理中のフレームとエアースプレーガン下地処理が終わった部品下地処理が終わったフレーム

2018.03.06

コメント(0)

-

黒サビ転換剤塗布

塗装剥離とサビ取りが終わったフレームその他の部品を塗装するのだが、その前にサビがあった部分に黒サビ転換剤を塗っておく。仕上げた部品にいきなりプラサフを吹くと、塗装の下から赤サビが復活してしまうので、転換剤で殺してしまうのだ。 黒サビ転換剤は白乳色の液体を筆で塗るだけなので至って簡単である。塗った直後は透明なのだが、直ぐに黒ずんで来る。赤サビが黒サビに変化した証だ。フレームとスイングアームは溶接箇所などサビがあった部分だけにしたが、その他の部品は全体に塗った。塗装剥離、サビ落とし後のサイレンサー黒サビ転換剤を塗ったサイレンサー全体に赤サビが出ていたので全て黒サビ転換剤を塗布したチャンバースポットブラスト後のステップ金具(下)と黒サビ転換剤塗布中のステップ金具(上)

2018.03.04

コメント(3)

-

フレームの塗装剥離とサビ取り

フレームの塗装剥離には色々な方法がある。先ずはリムバーを塗って剥がす方法だが、綺麗な広い面だと割と剥ぎやすいが、フレームなどは全て除去するのは難しい。次はサンドブラストだが、フレームを入れる大きなキャビネットか、野外作業となるが、砂を入れるブラスト装置が必要になる。スポットブラストガンだと、気の遠くなる作業になってしまう。次はグラインダーにサビ取りディスクを取り付けて除去する方法だ。これは簡単だが、フレームに傷が付きやすい。前回はグラインダーにワイヤカップを取り付けて作業を行ったが、ワイヤが細い為か千切れたワイヤが飛び散り危険極まりない。そこで、今回はディスクグラインダー用剛腕ブラシ80ミリ、ネジ径M10×P1.5線径0.5ミリを使用してみる事にした。何でも鋼線をドイツ製の機械で超強力な捻りを加えており、鋼線の折れを少なくしているようである。ワイヤが太いのでフレームへの損傷が気になったのだが、使用してみると普通のワイヤカップと全く変わりはなかった。ワイヤの折れも劇的減って殆ど折れないし、ワイヤの摩耗も殆どない。塗装もサビも良く取れ、フレームの損傷もない。これは使える。ワイヤカップが届かない入りくんだ箇所だけ残しての作業になるが、後はスポットブラストでも対応できた。塗装が必要な部品は纏めて剥離及びサビ取りを行う。これは地味な作業で時間も掛かるが仕方ない。フレームの他にスイングアーム、ステップ取り付け金具、スタンド、チャンバー、サイレンサー、ヒートガードを次々と仕上げて行く。あの触るのも躊躇するほど汚かった部品がピカピカになって行くのを見ると心まで洗われるようである。塗装剥離、サビ取りに使用した剛腕ブラシ剛腕ブラシが届かない所に使用したスポットブラスト塗装剥離、サビ取りが終わったフレーム塗装剥離、サビ取りが終わったスイングアームサビ取り前のチャンバーサビ取り後のチャンバーサビ取り後のスタンドサビ取り前のヒートガード表サビ取り前のヒートガード裏一番サビの酷かったヒートガードのサビ取り後/表一番サビの酷かったヒートガードのスポットブラスト後/裏

2018.03.02

コメント(2)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- F1ニュース・レース

- Mclaren MP4/5B GP Car story 50

- (2024-12-15 20:31:43)

-

-

-

- 整備日誌

- GROMが帰ってきました!

- (2025-10-14 23:01:11)

-

-

-

- MINIのある生活(^o^)

- 次の休暇こそ、絶対、きっと、多分!…

- (2025-11-14 10:45:14)

-