2023年10月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

一時帰国のためちょっとブログをお休みします。

確か2016年に帰省したのは11月初旬で、例年紅葉の見ごろは9月~10月だったと思うので11月になってこんな綺麗な紅葉が小さな町の駅前で見られるとは思ってもいませんでした。今回は同じような時期に一時帰国で果たしてこれ以上の紅葉が見られるのかな?と期待で一杯です。シンガポールから日本に帰ると兎に角空の青色が美しくてしばらく見とれていた事を想い出します。自然だけでなくシンガポールでは高値の華の秋の果物「梨」や「柿」等々・・・。写真もたくさん撮って、またブログにアップします🍐これから深夜便に乗ります🛬

2023.10.25

コメント(2)

-

「Stella Bella Sauvignon Blanc 2022」&「Gralyn Estate」Margaret River

2022年 アルコール度数13.4% ワイン・コネクションの今月の値引きの1本はオーストラリア南西部の「Margaret River(マーガレット・リバー)」のソーヴィニョン・ブラン100%で通常価格から18%引きで34.9ドルです。マーガレット・リバーのワインはテーブルワイン用には少し高めで、南部の銘醸地バロッサバレーより生産量が少ない事も高値の理由かなと思っています。そしてマーガレット・リバーは2007年に1度だけ訪れ至福のワイナリーツアーを体験したので、どうしても当時の事を思い出して飲んでみたくなります。 フランスやチリのソーヴィニヨンブランとはちょっと違う味わいを感じ、調てみるとトロピカルフルーツでも特に「グアバ」の味わいがあるようで、ビタミンCや食物繊維が多く含まれるスーパーフルーツなのに(しかもシンガポールでは安価なのに)私はあまり得意ではなく普段食べていないので一味違う独特な味わいを感じたのかもしれません。「GRALYN ESTATE Cabernet Sauvignon Margaret River 2001」 ふとワインを飲みながら久し振りに2007年のパース&マーガレット・リバー訪問の写真を見返していたら「GRALYN」の1枚があって、これはパース在住の友人夫婦(ご主人が日本人で奥さんがオーストラリア人)の息子カイ君の誕生年2001年のワインで、ワインに造詣が深いご主人が「息子の18歳の誕生日に開けるつもり」とお宝のように保存していたのを写真に撮らせてもらった1本です。こんなロマンティックなワインの開け方があるんだぁと感動したのとコルクで作ったボードや装飾品も披露してくれてそれを私は今も継承しています。 マーガレット・リバーの「GRALYN ESTATE」を改めて検索してみると1975年にワイン造りを始め、特にシャルドネとカベルネソーヴィニヨンを使ったワインが好評のようで、2022年のロンドンワインコンペティションで優勝しているほど実力のあるワイナリーでご主人がこのワイナリーの1本を選んだ理由が今更ながらに分かる気がしました。カイ君が今年既に22歳になっている事に気付き、パースで会った時は6歳の泣き虫で「イヤイヤ期(6歳でも?)」特有のNO!を連発していたカイ君がこのワインをどんな風に飲んだのか・・想像するだけでも楽しくなります。私も機会があれば是非飲んでみたい「GRALYN」です。

2023.10.23

コメント(0)

-

本が黄ばむのは「木をすりつぶして紙を作っているから」@ NHK「チコちゃんに叱られる」

以前からずっと気になっていた「本の黄ばみ」の謎が昨日のNHK「チコちゃんに叱られる」で一気に解けました。時間が経つと本が黄ばむのは紙の原料となるパルプ(機械パルプ)を木をすりつぶして作っているからで、機械パルプにはセルロース(約50%)ヘミセルロース(約25%)とリグニン(約25%)が含まれ、この3つの成分のうちリグニンが黄ばみを発生させる物質だそうです。 このリグニンを化学物質を使って無くした紙が化学パルプと呼ばれノートやコピー用紙に使われているそうで、確かにコピー用紙が黄色や茶色に変色したのをあまり見ない事に気が付きました。 番組では「それでは本も化学パルプで作れば?」という疑問にたいして、出版業界が紙選定でかなり重要視する「紙の手触り感」を挙げていました。化学パルプで作った紙はつるつるしていて本をめくる時のあの絶妙な指感覚が出ないという説明でした。 漫画「神の雫 第1巻(2009年 第12刷発行)」はカバーはつるつるで全く変色がありませんが、中のページは茶色のしみや黄ばみがほぼ全ページにあります。 ちょうど本帰国前に日本に持ち帰らない本の処分と考えていて寄贈しようと思っているのですが、シンガポール日本人会からの本の寄贈に関するメモには下記のように書かれています。「受付できない本」*教科書*シミや黄ばみ、カビ等の汚れが付着している本*保存状態が悪く、茶色く変色している本 思い返せば日本でも本の変色はあったと思うのですが、高温・多湿のシンガポールだから変色するのかと以前定期的に陰干しもしましたが効果はなくどうしてだろう?と疑問に思っていたので謎が一気に解決した感じです。私も本の手触り感は重要だと思うので変色は本の運命と思って廃棄処分もしょうがないのだと納得です。

2023.10.21

コメント(2)

-

星の国生まれの「Le Le 2歳」は今年12月に中国へ返還 & 世界最高齢の出産は23歳(人間年齢で80歳)

フリーペーパー「SingaLife」に「シンガポール生まれのジャイアントパンダ「Le Le(ルァルァ)」が今年12月下半期に中国返還」の記事が載っていて寂しい気持ちになりました。8月に2歳の誕生日を迎え、中国の「パンダ貸出協定」にある外国の地で誕生したパンダは通常2歳で中国に返還される決まりに基づいてという事です。 パンダ館がある「リバー・ワンダーズ」を経営するマンダイ・ワイルドライフ・グループはルァルァが2歳の誕生日を過ぎて益々独り立ちしてきた事と人生の次の段階となる中国に戻ってからジャイアントパンダの保全に寄与するという重大な任務を果たす事になるという声明を発表しています。陰ながらルァルァの中国本土での活躍を願います。 そして11月20日(月)にリバー・ワンダーズ内の「パビリオン・キャピタル・パンダの森」でお別れイベントが開催されるようです。何故月曜日?と思いますが、日本のパンダ熱とかなり違いがあるシンガポールなので平日なら更に混み合う事もなく最後の姿が見られると思うので都合をつけて是非参加しようと思っています。 両親の「カイカイ(雄 16歳)」と「ジアジア(雌15歳)」は11年前の2012年に中国からシンガポールに貸与され、元々レンタル期間契約10年になる昨年に中国に返還される予定だったところルァルァの誕生もあってあと4年間(2027年まで)延長契約が中国と結ばれています。もう2頭に赤ちゃんは出来ないのだろうなぁと思って検索してみると、2017年に中国で「海子 23歳(人間年齢で80歳)」が双子を出産したという世界最高齢の記録がありました。まだまだカイカイとジアジアにも可能性があるのかなぁと・・。

2023.10.20

コメント(0)

-

「EXCALIBUR(アーサー王の剣)」Sauvignon Blanc Adelade Hills

「ZONTE'S FOOTSTEP Vegan」2022年 アルコール度数13% ワイン・コネクションの10月の値引きの1本、南オーストラリアのAdelade Hills(アデレード・ヒルズ)のソーヴィニヨン・ブロン100%ですが、ほぼ白黒のラベルが謎っぽいデザインで試しにと購入しました。 ワインオープナーをしっかり両手で支えていますが、ワインオープナーではなく「剣」のようにも見えます。ワイン名「Excalibur(エクスカリバー)」を調べてみると、5~6世紀に実在の可能性があるブリテン島の正統な統治者(=イングランド王)「アーサー王」が持つとされる剣でした。「アーサー王にエクスカリバーを授ける湖の乙女」Alfred Kappers 1880年 アーサー王伝説の初期から登場していたらしく、この伝説が発展するにつれて「アーサー王が石から引き抜いて血筋を証明した剣」と「王となった後に湖の乙女から与えられた魔法の剣」の二振りが登場するようになったそうですが、どちらもエクスカリバーと呼ばれているようです。 イギリスの歴史をよく知っていればすぐピンと来たのかもしれませんが、まるで日本神話に登場する天皇継承の証の「草薙剣」のようです。 アデレード・ヒルズのワインと言えば何と言っても私はシラーズですが、肝心のソーヴィニヨン・ブロンの味わいはフランスのロワール地方の「Pouilly-Fume(プイィ・ヒュメ)」と比べると味わいは劣るものの葡萄の味わいがしっかり感じられる満足のいく1本でした。

2023.10.18

コメント(4)

-

「納豆とオリーブオイル」でカルシウムの骨への吸着を高めるダブルの効果@「あさイチ」

今朝の「あさイチ」で「オリーブオイル」を取り上げていました。来星してスーパーで売られているオリーブオイルの種類の多さや当時はサラダ油よりカロリーが低いという情報を信じて揚げ物や炒め物以外はあまり効能も考えずにオリーブオイルを愛用していました。 値段は少し高めだけれど「エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル」の方が体に良いに違いないと数年前から買い始め、特に刺身に多めにかけて塩を振るだけのカルパッチョ風がお気に入りです。この一品以外はサラダが主でオリーブオイルをかけるメニューは我が家では限られていました。 改めてオリーブオイルとサラダ油について検索すると、実はカロリーは同じですが、悪玉コレストロールを抑える働きがある「オレイン酸」の含有量がサラダ油が41gに対してオリーブオイルは74gと多めです。視力の維持に効果があるβカロチン(人参にもこの効果が)はオリーブオイルだけに含まれています。 そしてエキストラ・ヴァージン・オリーブオイルの優れている点が熱処理をせず自然な油として抽出している事というのを今日初めて知りました。今のところ一番気に入っているギリシャ産のエキストラ・ヴァージン・オリーブオイル ちょっと驚きの番組お薦めの一品は「納豆にオリーブオイル」で、共に主な成分の1つであるビタミンK2がカルシウムが骨になるのを助ける働きをするそうです。キッコーマンのホームページに白米に納豆を載せオリーブオイルをかけている画像がありましたが、残念ながら私は「試してみたい!」という気にならないので何かワインにも合う一品を考えてみたいものです。すぐ浮かぶのは納豆オムレツですが、出来れば熱を通さない物の方がいいかなぁと・・。 余談ですが番組を見て気になったのが保存場所で冷蔵庫に入れると固まるのでNGというのは知っていますが、酸化を防ぐため出来れば25度~30度以下の場所でと説明があり、今までコンロの横に置いていて料理をしている時は30度を軽く超えていたはずです💦早速今日から温度計を使って30度以下の場所をチェックするつもりです。それでも今まで酸化で味が劣化したとか感じた事がないので、今までのままでいいのかなとか単に私の味覚が劣化しているだけなのかなとか色々考えます。

2023.10.17

コメント(0)

-

ゴッホの自殺に使われたとされる「リボルバー」2019年パリのオークションで落札@原田マハ著「リボルバー」

原田マハ著「リボルバー」でゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは弟のテオがパリで護身用に所持していた銃という設定です。ゴッホのかねてからのお願いでアルルで共同生活を送ることになった画家ゴーギャンにテオがゴッホと何か諍いが起きた時の護身用として(弾は装填せずに)送ったのが、実はゴッホの依頼で弾を一つだけ装填してゴーギャンに郵便で送られたという流れです。そしてゴーギャンはその銃をアルルを去った後タヒチにも持って行きます。 タヒチから一度フランスに戻って来たゴーギャンはゴッホから自殺をほのめかす手紙を受け取り、1890年7月27日ゴッホの終焉の地「オーヴェール・シュル・オワーズ」にゴッホの身を案じその銃を持って訪れます。リボルバーに弾は装填されていないと信じていたゴーギャンがゴッホとの言い争いで自殺を装うように銃を自らのこめかみに・・。そしてゴッホとの揉み合いからゴッホの脇腹に~というのは説得力がありました。 思い出したのが同著の「たゆたえども沈まず」でその中でもやはりリボルバーはテオがゴッホとの諍いがあった時にと所有していた物で、ゴッホがパリからアルルに移ってしまった後は鞄に入れていたのをすっかり忘れていました。その鞄をたまたまサン・レミからパリに戻りオーヴェール・シュル・オワーズに向かう朝にテオから借りる事になりゴッホはリボルバーの存在を知る事になります。その後鞄だけはパリでテオに返却するもののリボルバーはそのままゴッホが所持し悲劇へと繋がって行きます。 通説はリボルバーはゴッホが終焉の地で寝泊まりしていた「ラヴ―亭」の経営者が所持した物でそれをゴッホが持ち出し、数年経って農婦によって偶然発見され元々の所有者であるラヴ―亭に返却され店に一時展示されていたという事のようです。 原田マハ氏があくまでもリボルバーはテオの物であったという設定は、特にテオがゴッホの死から半年後に衰弱死する事などからも妙に納得させるものがあります。「ヴァエホの肖像」 小説「リボルバー」ではそのリボルバーとゴーギャンのタヒチでの最後の愛人だった「ヴァエホ」の肖像画がヴァエホの娘「エレナ」にそして孫の「サラ」に受け継がれて行くという展開です。ゴッホの死に直接関係する銃なのか確たる証拠がないなか、サラが出品してお金を得たいと思った理由は・・。 『ゴッホが自殺に使ったとされるリボルバーは2019年6月19日、パリの競売会社オークション・アートによって競売にかけられ、約16万ユーロ(約2千万円)で落札された』で小説「リボルバー」は締めくくられています。 リボルバーや自殺か他殺かというのはゴッホに纏わる永遠のミステリーとしてもう解明される事はないのではと思いますが、だからこそ一層ゴッホの絵が永遠に輝き続けるのだと思います。【追記】2024年6月9日死の2か月前からゴッホが滞在していた「ラブー亭」3階の屋根裏部屋(芸術新潮から) 「芸術新潮」4月号の「原田マハのポスト印象派物語 ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ」をやっと読み始めました。ゴッホ最終の地「オーヴェール=シュル=オワーズにゴッホを訪ねる」に「7月初旬のパリでのテオとの口論やその後のガシェ医師との仲たがいが確認されてはいるものの、死の真相はいまだに謎のままである。21世紀に入ってからは他殺説も提唱され、2019年には自殺に使われたという拳銃がパリのオークションで落札された」とあります。個人的には原田マハ著「リボルバー」に描かれたゴッホの死の原因の大胆推理に信憑性がある気がします。

2023.10.16

コメント(0)

-

新幹線の建設とオリンピック・パラリンピックの縁は深い。「札幌延伸」は2030年完了から延期?

今月、札幌市は2030年のオリンピック・パラリンピック招致を断念し、今後については開催年次を特定せずIOCとの将来の冬季大会開催の可能性を探る「継続的な対話」に留める事に変更したそうです。 この件に関連して今朝のネットの記事に「北海道新幹線の札幌までの延伸工事も延期?」がありました。2016年に新青森駅と新函館北斗駅間が開通した時は「やっと北海道にも・・」という思いと一時帰国のためにも早く札幌駅までの延伸工事を完了して欲しいという気持ちでした。 ただ2011年に着工が決まった札幌延伸計画は2035年が開業目標だったのを札幌でのオリンピック・パラリンピック開催を目標に5年前倒しして22030年末と変更した経緯があったようです。そしてこの計画は「羊蹄トンネル内の大きな岩の問題(今年3月に爆破して突破)で工事が4年遅れていても変更は無かったようです。今回のオリンピック・パラリンピックの招致辞退ともう一つの試練「2024年問題」で作業員数の不足が発生する事も考えると工事完了の時期は不透明になるのではと・・。 そして記事の中に「新幹線とオリンピックの縁は深い」という箇所があって興味深く読みました。日本(世界)初の新幹線「東海道新幹線」は1964年の東京オリンピックに間に合わせるために突貫工事で完成させオリンピック開会式(10月10日)の9日前に開業していました。そして「北陸新幹線」も1998年の長野冬季オリンピックの4ヵ月前に知恵を絞った全線フル規格というものに変更され無事開業したそうです。もしかして2030年の冬季オリンピックが予定通り開催される事になっていたら、それに間に合わせるための突貫工事が行われ無事2030年開業になっていたのかとも想像します。 日本が世界に誇る新幹線ですが、意外と北海道の県庁所在地札幌まで新幹線が通っていないという事を知らない人も結構いて「東京から札幌まで新幹線を利用するんだよね~」と言われるとやっぱりちょっと悲しい気持ちになります。

2023.10.15

コメント(0)

-

サッポロビール「SORACHI 1984」1984と聞いて思い浮かべるのは・・?

今週の「サッポロビールのニューズレター」に「SORACHI 1984」の紹介がありました。紹介記事の初めに「1984という数字を見てあなたは何を連想するだろうか?」とあり、村上春樹ファンとしてはやはり小説「1Q84」です。この小説のタイトルはイギリス人作家のジョージ・オーウェルの「1984」を意識して付けられたようで1984年というのがちょうどアナログからデジタルの世界への分岐点だったというのを何かで読んだ記憶があります。 「伝説のホップ 凛として、香り立つ」 ニューズレターではこの1984年はサッポロビールの「SORACHI 1984」の原料となるホップ「ソラチエース」が北海道空知郡上富良野町に誕生した年で35年の時を経て2019年にこのビールが誕生したと説明があります。唯一無二の香りが特徴とあり、シンガポールでの販売は無いと思うので今月の一時帰国の際には絶対飲みたいビールです。 1980年代の小ネタも満載で1984年は日本はバブル前夜で日経平均株価は初めて1万円の大台を突破、1991年に始まるバブル崩壊まで束の間のような好景気を経験しました。音楽では今世界的なブームになっている山下達郎等のシティ・ポップ全盛期、そして携帯電話は未だ登場していない時代でした。映画「サタデーナイトフィーバー」にも言及して「何故金曜の夜ではなく土曜の夜なのか?」に当時は未だ週休二日制ではなく土曜の午前は働かなければならかったからだそうです。そして「土曜は半ドン」という言葉は今は死語かと思いますが「ドン」の由来はオランダ語の日曜日「zondag」でゾンの部分が訛ったものだそうです。豆知識です。 余談ですが海外に住んでいると「それって死語じゃない?」と言われるのがかなりのドッキリです。「わぁ~ドンピシャ」と言った後で「それって💦」と言われ、数日後にテレビで若いタレントが「ドンピシャ!」と言ってホッと胸を撫でおろしたのは最近の事です。

2023.10.13

コメント(0)

-

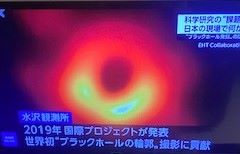

「日本が先進国にとどまれるかどうか」今年の日本人ノーベル賞受賞者ゼロから「研究開発費」の事@NHK「News おはよう日本」

今朝のNHK「News おはよう日本」で今年日本人のノーベル賞受賞が無かった事に関連して、岩手県の「国立天文台水沢VLBI観測所」が世界初ブラックホールの輪郭の撮影に貢献し、2019年に国際プロジェクトがこの偉業を発表した事を紹介していました。「ブラックホールの自転」等世界に先駆けた研究を続けるこの観測所が現状抱える問題が研究費の5割削減だそうです。 番組では日本の研究費削減で特に注目すべき点として1999年から2021年までの世界の国々が発表した「注目度の高い論文数」を挙げ、1999年~2001年は日本はアメリカ、イギリス、ドイツに次ぐ4位でしたが、徐々に順位を下げ2019年~2021年では13位まで後退しています。この近々のデータでは1位が中国で2位から4位までは上記の3ヶ国です。 次に「大学部門研究開発費の指数」が紹介され、2000年から現在まで日本(緑色)は2.1兆円で完全に横ばいですが、中国(赤色)の急激な右肩上がりは注目度の高い論文数の実績と合致しています(韓国 黄色、アメリカ 青色) 確かに数年前から中国の論文数が増えている事と相反するように研究費の削減等で日本の論文数が減っていてこのままでは将来日本のノーベル賞受賞者がいなくなるのではと言われている事を思い出しましたが、順位やグラフで示されるとその違いを実感します。 番組では「科学・政策と社会研究室」の榎木代表理事が「投資をやめてしまうと蓄積した研究・人材が途切れる」「私たちが先進国にとどまれるかまさに選択が迫られる」と警鐘を鳴らしています。 限られた予算の中でどこに優先順位を置くのか、それがアメリカに忖度する防衛費なのか真に国の将来と未来に繋がる研究費等なのか、政府が不得手とする長期的視野に立つお金の使い方を考え直すギリギリの所に来ているのかなと思います。

2023.10.11

コメント(0)

-

ソフトバンク 近藤選手の意地の一発 & 今日の楽天対ロッテ戦

昨日のソフトバンク対オリックス最終戦9回表で近藤選手の意地の一発が出て、これで楽天の浅村選手、ロッテのボランコ選手に並び本塁打王1位の26本となり、今日の楽天対ロッテの最終戦でどちらかがホームランを打つのか楽しみです。 今年ソフトバンクに口説き落とされ日ハムから移籍した近藤選手ですが、2012年から2022年までの日ハム時代の成績と今年の成績を比べると年俸に見合う十分な活躍ではと思います。 今年、87打点で「打点王」ですが日ハム時代の最高打点が2018年と2021年の69打点です。ホームラン数も日ハム時代は2021年の11本が最高です。打率は今年オリックスの頓宮選手が3.07でトップで近藤選手は4厘足りず2位となり「三冠王」は逃しましたが、来年史上9人目の三冠王を目指して欲しいものです。 改めてこの成績の違いはコーチ陣によるものなのか、個人の移籍によるモチベーションの高まりなのか興味深いものがあります。 そしてパリーグファンとしてはCS進出をかけた今日の楽天対ロッテ最終戦は興味深く、共に12勝12敗の戦績で今日の勝利は?と浅村選手とボランコ選手の意地の一発にも期待して6時の試合開始が待ち遠しいです。 余談ですが、先日ロッテ球団のスタジアムアナウンサーの谷保恵美さんが33年間の勤務を終了させ、そのセレモニーを見て私も熱い気持ちになりました。多くの美声のファンにも支えられ「継続する事の意味」を深く感じさせられました。今日は楽天モバイル球場で観客と熱い声援を送るのかなぁと想像します。 2023年はWBCの世界一に日本中が熱狂し、セリーグでは阪神が18年振りのリーグ優勝、そしてパリーグはCS進出に最終日までもつれこむという展開で、今年一年、プロ野球には本当に楽しませてもらいました。日ハムファンとしては来季はCSに絡む試合が出来る事を切に願います。

2023.10.10

コメント(0)

-

「マンションに迫る2つの老い」@ NHKドキュメンタリー & シンガポールの住宅事情

昨晩放送のNHKドキュメンタリー「老いる日本の住まい 第2回マンションに迫る2つの老い」は現在マンションに住んでいる人、子育てを終えて一戸建てからマンションに引っ越ししようとしている人に役立つ情報が満載でした。 マンションの設備は築50年以内に修繕が必要である事、コンクリート等は100年の寿命がある事、きちんと管理、修繕されていれば中古マンションの需要が高い事、ただ築40年を超えた物件の中にはそもそも管理組合や修繕積立金がなく、危険な老朽化状態に手つかずというケースもあるようで、実際に自治体が税金から1億円の費用をかけてマンションを解体したシーンも流れ、その費用をいかに回収するか検討中という事でした。 マンション住民の高齢化が進み年金生活者の割合が高くなれば突然管理費や修繕積立金のアップを通告されるのはかなり厳しく、国や自治体と一緒にこの問題を克服していく事の大切さを伝えていました。 日本のマンションと同じような位置付けにあるのがシンガポールでは「コンドミニアム」で通常ジムやプールの設備を備えた住居です。シンガポール人の8割が住んでいると言われる政府系の住居「HDB」は外国人が購入するのはハードルが高く(例えば夫婦2人が永住権(PR)を持っていれば可能性は若干あります)購入という事になればHDBよりずっと高価なコンドミニアムという事になります。 コロナ禍後のコンドミニアムの需要過多で昨年賃貸料が23.9%値上げになっているので、購入価格もこれに合わせて上がっているのかと思い調べてみるとCDB(セントラル・ビジネス・ディストリクト)と呼ばれる中心付近の2ベッドルームで2~3.5億円、チャンギ空港に近いイーストと呼ばれる地区でも最低価格が1.4億円でこの値段には改めて驚きです。国土の狭さが大きな要因ですが、シンガポールの不動産は世界で4番目に高いらしく、ただ売却する時に値段が下がる事はないという神話はまだ続いているようです。 築年数についていえば自然災害はほとんどない国でも暑さや高湿度で日本のような築年数でコンドミニアムの品質を維持するのは難しいらしく、賃貸の場合お薦めの築年数は3年から10年だそうです。新築だと建設技術の問題等で住んでから不具合が出る事があるらしく、3年くらい他の人が住んだ物件の方が安心という事です。 写真は現在賃貸しているコンドミニアムのちょうど真向いのコンドミニアムが昨年解体され、現在新築建設中の一枚です。政府の決まりによって築何年のコンドミニアムは解体という法律のようなものがあるのかもしれません。 余談ですが、知り合いのシンガポール人の会社の同僚が千葉県の一軒家を購入し、値段と品質に満足し2軒目も購入したと話を聞きました。シンガポールに比べると確かに手頃な値段で良い物件が沢山あると思うのですが、購入した家はどのように使われているのか一抹の不安もあります。

2023.10.09

コメント(0)

-

NHK土曜ドラマ「遥かなる山の呼び声」

9月23日スタート(連続4回)のNHK土曜ドラマ「遥かなる山の呼び声」が高倉健さん主演で公開された同名の映画のリメイク版である事を知って調べてみると山田洋次監督が1977年に手掛けた「幸せの黄色いハンカチ」から3年後の1980年公開の映画で、私はこの映画を初めて知りました。 映画化から38年後の2018年に初編が、2022年に続編として阿部寛さんと常盤貴子さん主演でテレビドラマ化されていて、今回はそれに未公開シーンを新たに加えたディレクターカット版でした。映画もこの2回のドラマ化も知らず、1話、2話と見ているうちに映画「幸せの黄色いハンカチ」と主演を演じた「高倉健」さんの名演技を思い出しました。 ウィキベテアに「幸せの黄色いハンカチ」のエピソードが載っていて、元々は「ニューヨークポスト」に掲載された「ピート・ハミル」氏のコラムをベースに山田洋次監督が映画化を考え交渉した際に日本嫌いのハミル氏が日本国内だけの公開であればとしぶしぶ許可したものの、映画完成後に英語の字幕がないこの映画をハミル氏が試写した後に世界中での公開を許可するという事になったようで、日本嫌いのコラムニストの心まで掴んだ名作というのは感慨深いものがあります。 同じくウィキペデイアに映画「遥かなる山の呼び声」のエピソードがあり、高倉健さん演じる耕作が仮出所後にラーメンを食べるシーンについて高倉健さんは撮影前の2日間は何も食べずに撮影に臨んだようで正に役者魂の一言に尽きます。果たして阿部寛さんは・・?昨日の3話では豊平川やジンギスカン屋でのシーンもありお店は元祖「だるま」かなぁと🐑本帰国の前に今月26日から一時帰国で川沿いを歩いたり久々に本場のジンギスカンに舌鼓を打ちたいと(勿論札幌🍺で)。 来週14日が最終話でハッピーエンドは間違いないはずですが「幸せの黄色いハンカチ」のはためくハンカチを超える感動のラストシーンを見せてくれるのかとても楽しみです。

2023.10.08

コメント(0)

-

2030年の「札幌冬季五輪・パラリンピック」の招致を断念。世界中で何%の人が「世界平和」に貢献していると考えるだろう?

昨日、札幌市が2030年冬季五輪・パラリンピックの招致を断念し、2034年以降の招致を目指す方針と発表がありました。理由としては2021年の東京大会を巡る一連の汚職、談合事件などで五輪招致には逆風が吹いていて今年4月の札幌市長選で招致反対派2候補の合計得票率が4割を超えた事も挙げられていました。 今回の招致断念の記事に「五輪マーク」があり「どうして輪が5つで、何故内側の白色を含む6色?」と今更ながらに調べてみると、5つは「アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、ユーラシア」の5大陸を意味し「青、黄、黒、緑、赤、白」で世界の国旗のほとんどを表現できるからだそうです。 古代ギリシャやローマ文明に憧れたフランス人教育者のクーベルタン男爵の提唱によって第一回「近代オリンピック」がアテネで開かれたのが1896年で、その28年後の1924年に一回目の「冬季オリンピック」が開催されています。夏、冬のオリンピック共に掲げた目的は「世界平和」でそれは古代オリンピックが行なわれる年(8年に1度だったらしい)はギリシャ国内の全ての戦いが中止されたという事にも因るようです。 ただ昨年の北京の冬季大会の後にロシアのウクライナ侵攻が始まるという混沌とした時代に来年パリで開催されるオリンピックも含めて世界平和に役立つと考える人は世界中で何%いるのだろうと疑問に思います。1972年に札幌で開催された冬季オリンピックを検索してもその経済効果が大きく取り上げられ(全国で1兆1888億円)世界平和とかけ離れた感があります。いっその事「開催国の経済に活気をもたらすためのオリンピック」と銘打った方が例え汚職の問題が出てもすっきりする気がします。 話を変えてスポーツ大会からたくさんの元気や勇気をもらうと言うのはサッカーやラグビーのワールドカップ、今年3月のWBC(日本が一番熱狂したと思いますが)など個人的には1種目に絞った試合かなと思います。調べてみると古代オリンピックの当初の頃は「ゼウスの足裏600歩分を走る競走の1種目だけだった」という記事がありました。そして以前に日記に書いた古代ギリシャで一番美しいとされた「裸」で競技を行っています。因みに冬季北京大会の種目は最多の109種目でした。これでは施設の準備にさぞ費用と労力がかかるだろうなぁと思います。 個人的には現在の形の近代オリンピック存続は益々難しくなるだろうし、前向きに「廃止」を検討する勇気を持って欲しいなぁと思っています。種目を絞って例えば「陸上オリンピック〇〇大会」のように種目別にいろんな国で開催すれば開催国の経費負担も軽減されるのではとも思います。 五輪のマークは「世界は1つ」という意味を込めて作成したそうですが、今「世界は一つですか?」と聞かれて「はい」と答える人はほぼいないのではと考えると時代とのギャップを痛烈に感じます。

2023.10.06

コメント(0)

-

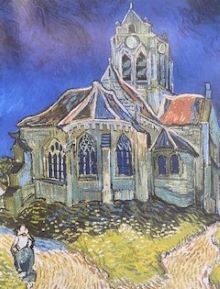

「オーヴェール・シュル・オワーズの教会」@オルセー美術館&原田マハ著「リボルバー」

「オーヴェール・シュル・オワーズの教会 」1890年 カンヴァス 94x74.5 原田マハ著「リボルバー」の「Ⅴ オルセーの再会」の中でパリのオークションハウスに勤務しゴッホとゴーギャンの研究家である小説の主人公「冴」がこの絵の前に立ち「オルセー美術館が所蔵するゴッホの作品の中で白眉の一作、描かれているのは教会であって教会ではない。隅々まで力がみなぎり自分がここにいるんだと叫んでいるそれは、まるで画家の化身だ。これを描き上げた数週間後にゴッホはこの世を去るわけだが、冴にはそれが不思議でならなかった。何度見ても、まもなく自殺を遂げる人物が描いたものとはとうてい思えない・・」と綴られる箇所があります。 2006年と2014年にオルセー美術館を訪問した際に見ているはずだけれど記憶に残っていないこの絵を画集で見直しても実際に見る絵と迫力が違い過ぎるのか原田マハ氏のようにゴッホの強い生命力のようなものが中々伝わりません。ただゴッホの他の絵のサイズと比較してみると、カンヴァスは「星月夜」の72.5x92よりも大きくそれだけゴッホにとっても意欲作だったのかなぁと想像します。 私にとって今でも「自殺する人が描く絵だろうか?」と思うのはサン・レミからオーヴェールに移ってから弟テオの子供の誕生を祝って描いた「花咲くアーモンドの枝」でこの絵を見ると平安で穏やかな気持ちになる事が出来ます。「花咲くアーモンドの枝」のようにゴッホが描いた日本風の植物の作品には彼自身の人生観が込められているとも言われているようです。 サン・レミの病室 1889年 サン・レミ時代の絵の1枚「サンレミの病室」が「オルセー見学ガイド」に下記の解説付きで載っていてこれも興味深い内容です。 『生前にヴァン・ゴッホの絵画について唯一発表された研究書の中で、アルベール・オーリエは「まるで戦闘中の巨人たちのようなねじれた木々...。彼の作品のすべてを特徴づけているのは、過剰な力、過度の苛立ち、過激な表現といった度を過ぎたものである』 ねじれを生命力と感じるか苛立ちと考えるかは見る側よって正反対にもなるのかなぁと思います。「オーヴェールの教会」を描いた数週間後に世を去ったゴッホの葬儀をこの教会で行う事を教会側から拒否されたのはとても皮肉な感じがします。「追記」2025年1月18日 今月読み終えた原田マハ著「ゴッホのあしあと」の「パリでの3日間、そしてオーヴェル=シュル=オワーズへ」の中で「当時のカトリックの教えでは、自殺者は天国に入れず、教会で葬式をあげることも出来ません。こんなに美しい絵(オーヴェール・シュル・オワーズの教会 )を描いたのに教会から天国に行くことは出来ませんでした」とあります。小説はあくまでも小説で原田氏自身も他殺説は無いと思っているようでゴッホ財団も他殺説を認めていないようです。ゴッホ自身いつかこの教会で安らかにと思っていたらと思うとしみじみします。

2023.10.05

コメント(0)

-

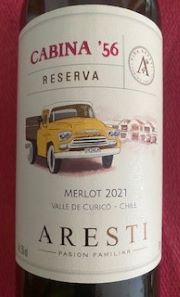

「CABINA ’56‘」Certified Sustainable Wine of Chile Merlot 2021

2021年 アルコール度数13% Certified Sustainable(持続可能)Wine of CHILE 鰻のかば焼きや牛筋とゴボウ等の根菜野菜の味噌煮込みがメインの料理の時は大体葡萄品種メルロー100%を用意しています。今月のワイン・コネクションの値引きの1本がチリ産メルローで黄色いトラックのラベルのレトロっぽさに魅かれて購入しました。他の値引きのワインに比べても残り本数が少なくなっていたので(現在は品切れ)このラベルに魅かれて購入した人が多いのかなぁと想像します。 ワイン名「CABINA '56」とラベルの車はオーナーの「Aresti(アレスティ)」家が葡萄の収穫に長年使用した「ピックアップトラック」を記念しているそうです。このトラックモデルが素晴らしいキャビンを持っていた事から「The CABIN」と呼ばれ、アレスティ家では60年以上に渡ってこのトラックを使っていたそうです。 黄色の車で思い出したのが1973年公開の映画「アメリカン・グラフティ」で、この映画に登場する黄色い車を調べてみるとフォード社の「デュース 32年型」でした。監督ジョージ・ルーカス自身の高校生活をベースにした映画で車のレースシーンは今でも記憶に残っています。この映画から50年が経って、車と言えば流れは完全に電気自動車ですが古き良き時代のエンジン車を見ると何だかホッと和みます。 肝心の「Valle De Curico(クリコ渓谷)」の24ドル台のメルローの味わいは果実味豊かでタンニンも控えめで美味しく鰻のかば焼きで頂きました。気になるのはチリの特産である葡萄品種「カルメネール」も生産しているようで「麻婆豆腐と言えばカルメネール」と信じ込んでいる私は、是非ワイン・コネクションにクリコ渓谷のカルメネールの取り扱いもお願いしたいところです。

2023.10.04

コメント(0)

-

㊗大谷翔平選手「ア・リーグ 日本人初のホームランキング」&「野球の本質は四球にあり」再び。

エンゼルスの大谷翔平選手が今年ア・リーグ最多の44本塁打(2位はレンジャーズのガルシア選手の39本)を打ち日本人初のホームランキングに輝き、6年目のシーズンを終えました。後半は右肘じん帯損傷等心配なニュースも流れましたが、来期は打者に専念という事でどこまでホームラン数を伸ばせるのか期待が高まります。因みにナ・リーグのホームランキングはブレーブスのオルソン選手で54本、2位~5位までが40本台を打っているので上には上がいます。 昨日大谷選手がエンゼルス対アスレチック戦(7-3で勝利)を観戦した時の記事があり「ひまわりの種を頬張りながら~」と書かれていてパワーの源の1つは「ひまわりの種?」と何だか今日から真似したくなりました。 ホームランキングと言えば、日本では本塁打王はセ・リーグは現在巨人の岡本選手が2位のヤクルト村上選手に10本差をつける41本なので岡本選手に確定ですが、面白いのはパ・リーグでソフトバンクの近藤選手も加わり4人が25本で並んでいるという混戦ぶりです。 そして一昨日NHKで「栗山メモ」の再放送を見て「野球の本質は四球にあり」を改めて考えていたところ、昨日の日ハム対ソフトバンク戦でWBCの準決勝のメキシコ戦と似たような事が起こっていて「なるほどなぁ」と思いました。 3回表日ハムの攻撃でまず細川選手が四球(2ストライク)、盗塁を重ね3塁に進んだ後万波選手の登場です。ソフトバンクの石川投手は勝負を避けた感じでストレートの四球を与え、結局は次の打者田宮選手に3ランホームランを打たれてしまいます。下記は8月にメキシコ戦について書いた日記です。 7回、ガジェゴス投手がツーアウトを取った後、近藤選手がヒット、続く大谷選手に四球を与えてしまいます。ここで勝負してヒットかホームランを打たれても1点、2点止まりで終わっていた可能性もあります。大谷選手との勝負を避けた弱気が吉田選手のスリーランへと繋がったのではというのは説得力があります。そして9回、ロメロ投手は大谷選手のヒットの後吉田選手に四球、そして村上選手の劇的ホームランと確かに四球絡みで逆転勝利となりました。 今日からのプロ野球の見どころはパ・リーグファンとしては何と言ってもCS進出の権利を得るのはソフトバンク、楽天、ロッテのうちのどの2チームかです。四球がらみで勝敗があるのか「WBC世界一」の後の栗山監督からのメッセージで新たな視点での観戦が楽しみになっています。

2023.10.02

コメント(0)

-

フランスから種を取り寄せタヒチで描いたゴーギャンの「ひまわり」@エルミタージュ美術館&原田マハ著「リボルバー」

エルミタージュ美術館にはタヒチ時代の15点が所蔵されています(ゴッホは4点) 2011年に「エルミタージュ美術館」でゴーギャン(1848-1903)の「ひまわり」を見た時はゴーギャンもひまわりを描いたいたんだぁというぐらいの感想で特にこの絵に魅かれるという事はありませんでした。当時はゴッホがひまわりを描いた背景の知識もなく、私にとってのゴッホの絵と言えばメトロポリタン美術館で見た「アイリス」で正に人目惚れでした。 ゴーギャンのひまわりについて昨年ブログに書いた後でタヒチにはひまわりという植物は無く、ゴーギャンがフランスからわざわざ種を取り寄せ育てて描いた事を知りました。多分死期を悟っていたゴーギャンが亡くなる2年前に何故ゴッホが愛したひまわりの種をフランスから取り寄せてまでという疑問がその時からありました。 もう少しで読み終わる原田マハ著「リボルバー」の中にこの絵についての詳細があり興味深く読みました。タヒチでの最後の愛人となる「ヴァエホ」と暮らす「愉しみの家」にひまわりの種が届き、南側の地面にそれを撒きます。そしてヴァエホに咲いている/咲こうとしている/散り始めているのを合わせて15本切って持ってくるようにゴーギャンは命じます。 アルルでゴッホがゴーギャンのために用意したのとそっくりの椅子にひまわりを載せ、何かに捕りつかれたように描き続けるゴーギャンに「花ではなく今までのように私を描いて」というヴァエホの願いは受け入れられず、何故か取って付けたような窓の外に描かれた現地の女性の顔はとてもヴァエホの顔とは思えないほどふてぶてしく、口元に薄笑いすら浮かんでいます。この絵を見たヴァエホはゴーギャンを殺して(リボルバーで)自分も・・とまで思いつめます。 「リボルバー」の中で描かれたゴッホと弟テオ、ゴーギャンの底なし沼のような確執、そして歴史を覆す真実のようにゴッホが拳銃自殺をした事になっている1890年7月27日にゴーギャンはゴッホ終焉の地「オヴェール・シュル・オワーズ」にゴッホから一通の手紙(・・悪い状態でなく、良い精神状態の時に死にたいと思うようになりました)を受け取った後で会いに行きます。ゴッホの弟テオから万が一の時に自分の身を守るためと送られていたリボルバーでゴーギャンがゴッホの前で自殺を図ろうとするうちに揉み合いになり・・・。これが真実なのかはゴッホとゴーギャンにしか分からない事なのだと思いますが、リボルバーをゴーギャンに送ったテオが心痛のあまり半年後に亡くなってしまった事にも何だか繋がっているような気もします。 スイスの美術館に同じ年に最初に描いたひまわりが所蔵されていてこちらの絵には右上にタヒチの海のような風景画が置かれ2枚目のひまわりよりずっと穏やかな感じがあります。 「人生」や「絵画」ではどうしてもゴーギャンはゴッホの背後にいる印象でしたが「リボルバー」を読んでここまでゴッホと深く関わったゴーギャンに以前よりずっと興味を持つようになりました。

2023.10.01

コメント(2)

全18件 (18件中 1-18件目)

1