2023年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

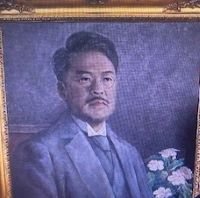

「らんまん」徳永教授の肖像画に描き添えられた「夕顔」の意味するものは・・。

今週の「らんまん」で故・田邊教授から東京大学の植物学教室への「出入り禁止」となった万太郎が7年振りにドイツ留学から戻り教授となった徳永と教授室で話をするシーンがありました。 壁に掛けられていた肖像画がアップになり、徳永教授に激似と思って目を奪われ「初代教授」でもなく「尊敬する植物学者」でもない自分の肖像画を飾る真意は?と私も思いました。 案の定、ネットの記事には憶測として下記の理由が書かれていました。①ドイツ留学で日本人として感じた屈辱感の裏返し。②徳永教授の心情の表れで、それは自画像に描き添えられている「夕顔」の花に込められている。 朝ドラを見ていた時は気が付かなかったのですが、ネットの画像では確かに右下に数輪の夕顔が描かれていました。文学青年だった徳永教授が「源氏物語」の登場人物の中で特に好きな女性が「夕顔」というシーンが放送されたのは6月で、これで一気に徳永教授の株が上がった感がありました。 源氏物語好きの私にとっても「夕顔」がこんなにスポットライトを浴びるとは・・という感じで再び「夕顔」を検索してみました。 「夕顔」という名前の由来は光源氏に宛てた和歌「心あてに それかとぞ見る 白露の 光そへたる 夕顔の花 (訳:光源氏様、あなたが白露のように美しいので、ここに咲き誇る夕顔の花もより美しくなります」と結句の「夕顔の花」からでした。何だか「徳永教授の功績(或いは心根?)が素晴らしいので、あなたの好きな夕顔の花も一層美しく見えます」のように想像が膨らんでしまいます‥。 そしてネットの記事は夕顔の花言葉は「はかない恋」で源氏物語の中の「夕顔」のイメージは「魅惑の人」から「徳永教授にとっての魅惑の人がもしかして万太郎なのかもしれない。そしてその答えはこれからの展開で知る事が出来るかもしれない」と結んでいます。再び存在感を表す「夕顔」、そして7年振りの胡瓜を食べる大兎・・。何だかほっこりします。 余談ですが、昨日NHK「あさイチ」に徳永教授演じる田中哲司さんがゲスト出演して、視聴者からドイツ語の発音を誉められ「英語にない発音があって苦労しました」とコメントしていて、大学時代に第2外国語でドイツ語を履修した事を思い出しました。母音の上に点々がつく発音「¨」(ウムラウト)が難しく「有難う」の「Danke Schon」の「o」につく「¨」から完全にダメ出しを受けて凹んだ事を思い出しました💦

2023.08.31

コメント(2)

-

今日は「富士山測候所記念日」& 2014年ドラマ「芙蓉の人 ~富士山頂の妻」

2014年「芙蓉の人~富士山頂の妻」 昨日のNHK「あさイチ」で8月30日は1895年(明治28年)野中至・千代子夫妻によって富士山山頂に気象観測所が建設された日でそれに因んで「富士山測候所記念日」ですと情報がありました。ご夫妻の偉業については小説やドラマ化されていますとコメントがあり、すぐ思い出したのはNHKドラマ「芙蓉の人 ~富士山頂の妻」です。 妻の千代子を演じたのは「松下奈緒」さんで厳寒を通り越した過酷な環境の中、何故命をかけてまでという思いで見た事を思い出しました。改めて調べてみると2014年の6回完結のドラマで各回のあらすじを読んでみましたが、もう一度じっくり見てみたいと思いました。松下奈緒さんと言えば、視聴率が下降気味だった「朝ドラ」の視聴率を一気に上げた2010年の「ゲゲゲの女房」の好演が今でも強く印象に残っているのと、翌年は若き日の松下幸之助氏の妻役を演じた「神様の女房」も見ていたので、「芙蓉の人~」は私の中では夫を支える「理想の女房三部作」の完結編のようなドラマでした。 2010年「ゲゲゲの女房」 2011年「神様の女房」 野中夫妻が建設した測候所は2004年10月1日まで有人の観測所として台風の早期探知や関東地方の天気予報の精度向上に寄与したという100年以上の歴史の長さに敬意の念が湧きます。ネットの記事に「富士山に登った事がある人は剣が峰にある立派な建物に驚いたかもしれません。その建物は富士山特別地域気象観測所で~」と説明がありますが、私が2007年に一度だけ富士登山をした時には全く気が付きませんでした。登山は8月でしたが夏でも頂上を目指し登るだけでも大変で周りを見回す余裕など無かったと今更ながらに思い出します。実際に野中夫妻が登ったのが厳寒期であったというのはもう想像を超える世界です。 余談ですが、世界の国々で「富士山=日本」のように国のシンボルとして自然をモチーフにしている国はどのくらいあるのだろうと思います。シンガポールなら「マーライオン」、フランスなら「エッフェル塔」、アメリカなら「自由の女神」のように作った「像」をシンボルにしているというイメージです。 そして「富士山」はいつからあるの?と疑問に思って調べてみるとおよそ10万年前に誕生したと考えられ、日本の火山の多くが数十万年から100万年にも及ぶ歴史を持っているのと比べると「若い、元気いっぱい火山」だそうで、8万年前は小さな山だったのが3回ほどの噴火を繰り返して現在のような高くて美しい形になったそうです。そんな元気ないつ噴火してもおかしくない富士山の頂上に観測所を・・。「新田次郎」著「芙蓉の人」も機会があれば是非読んでみたい一冊です。

2023.08.30

コメント(0)

-

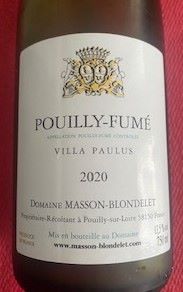

「Pouilly-Fume Domaine Masson -Blondelet 2020」 & 「茅乃舎・ だし炊きパスタのだしとつゆ」

「Manulife」の1日1万歩を半年続けて50ドルのご褒美で今回はワイン・コネクショでフランスのロワール地方の「Pouilly-Fume(プイィ・フュメ)」を選びました。プイィ・フュメを前回いつ飲んだのか自分の日記を見てみると昨年3月でその時は40ドル台がプロモーション(値引き)で30ドル台(ビンテージは2018年)だったのが58ドル台になっていてワインもしっかり値上がりしています。 2020年 アルコール度数 13.5% スーパーで購入のイタリアのパスタ(フェットチーネ) ソーヴィニヨン・ブラン100%のプイィ・フュメを選んだのは友人が日本から送ってくれた茅乃舎の「だし炊きパスタのだしとつゆ」に合わせてみたかったからで、昆布だしやあご魚醬入りのつゆの味と私には高級ワインのプイィ・フュメの相性がどうなのか楽しみでもありました。「だし炊き~」の袋の裏にある作り方通りにお薦め具材(きのこ、ベーコン、ほうれん草)も加え、フライパン1つで僅か10分くらいで完成です。 チーズはプイィ・フュメと完璧マリアージュの山羊のチースを探しに「Huber's Butchery」に行って「Chabichou du Poitou(ポワトー・チャビチョウ)」を初めて購入しました。チャビチョウはラテン語の山羊に由来しているそうです。金ぴかのラベルの上部にチーズの名前が、横から見ると山のような形で金色のラベルには高級感があります。切ると四隅の色と中の色が違っていますが歯ごたえが違う程度で味は同じような感じでした。 「ワインの味は値段に比例する」を実感し、山羊のチーズとプイ・フュメの相性も完璧で、それではパスタとの相性はと言うと文句なく美味しく至福の時でしたが、このパスタにはそれほど高価ではないテーブルワインでも十分美味しく頂けるのではという感じもありました。 だしとつゆはもう1回分あるので次回は昆布だしやあご魚醬入りつゆに合うワインを検索してみて手頃な値段のワイン探しをするのも楽しみになって来ました。

2023.08.29

コメント(0)

-

「家康」が畳のサイズを小さくしたのは「江戸の街造りの資金源」のため@「チコちゃんに叱られる」

昨日の「どうする家康」は家臣の石川数正が「関白」に就任した秀吉を徳川との和睦のため訪れたものの結局は秀吉に帰順する事を決意した回でした。秀吉の関白就任は1584年で6年後に関東(後北条氏)を攻略して天下統一事業を成し遂げでいます(因みに石川数正の戦死は1593年) そして豊臣政権の盤石化を図るため家康に「国替え」を命じます。小田原城攻めに家康は秀吉に味方しているのであくまでも昇進という形ですが、秀吉は家康の存在にかなり畏怖を感じていたらしく豊臣家や政治・経済の中心である京都や大阪から家康を遠ざける意味があったようです。 ただ具体的な国替えの土地の指示は秀吉からはなく家臣達が関東であれば聖地「鎌倉」か戦場となっても城が無傷に近かった「小田原」を選ぶだろうと思っていたところ、まさかの決断は寒村、寒漁村が点在する未開の地「江戸」だったという事です。もしかしたら今後の「どうする家康」のかなりの「盛り上がりシーン(BLに頼らずに)」と期待します。 「江戸」を家康が選んだ理由は山に囲まれた鎌倉や小田原より海に面し、いくつもの川が流れ込んでいるため物資の流通に便利で(京都や大阪の繁栄に繋がる主要な要素)これが江戸という街の発展に直結すると考えたからのようです。 そこで江戸の街作りの資金源として白羽の矢の1本が当たったのが農民から取り立てる税「年貢」でNHK「チコちゃんに叱られる」で詳細が説明されていました。当時「畳一畳分」が年貢取り立ての目安になっていて織田信長の時代の京間(縦:約191㎝ 横:約95㎝)より家康が定めた江戸間(縦:約176㎝ 横:約88㎝)のサイズが小さいのはより多くの年貢を取り立てるためという回答でした。 左が信長時代の畳の大きさに基づく年貢を取り立てで「横4x縦4」の年貢しか徴収できないのが畳を小さくすると「横5x縦5」で多く年貢が徴収出来ます。農民にとっては痛い仕打ちのようですが、これが現在に繋がる江戸の街のインフラ整備のたに使われたのだと思うと「致し方無し」という気もします。 ところで、江戸時代特に家康が好きだった3つの物「富士山、鷹(狩り)、なすび(秋ナス?)」が今でも初夢に見ると縁起が良いに繋がっていたり、江戸の火事やら災害後の街の修復に呼び寄せられた職人たちで人口が激増した江戸の「食」を支えるために「寿司」や「天ぷら」の屋台が登場したというのを何かの本で読みました。現代の生活に結構受け継がれている物があるのだと改めて思い、残り4ヵ月ほどになった「どうする~」に少しでも多く心に残るシーンが登場してくれたらと大河好きは切望します。

2023.08.28

コメント(0)

-

もし「AI」が国連の「5 常任理事国(任期制限付きで)」を選んだら・・。

昨日NHKのニュースで「北朝鮮の軍事偵察衛星打ち上げ」に関する「安保理の公開会合」の様子が流れ打ち上げについては「自衛手段」と北朝鮮が答えた後に日本の海洋への処理水放出に関して「凶悪な犯罪」と抗議し、中国もこれに援護する形で「日本は国際社会の反対を無視している」と発言がありました。これに対して石兼特命全権大使は「国際基準を踏まえた処理水放出と安保理決議と国際法に違反する北朝鮮のミサイル発射を同一に論じる事は適当ではない」と怒りを込めて発言しています。 北朝鮮や中国側の発言に対して日本以外の国がどのような発言をしたのかは分かりまんが、「国の安全、平和、世界の秩序を守る」事は改めてもう国連や安保理には限界というのを露呈した感があります。 現在世界の国の数は196で国連に加盟している国は193です(バチカン、コソボ、クック諸島ニウエの3ヶ国は非加盟)ほぼ100%近い国が国連に加盟しています。 国連は第二次世界大戦後1945年に戦勝国、米、英、仏、中、露の5ヶ国の常任理事国(永久に理事国)と10ヶ国の非常任理事国(任期は2年で日本は2024年まで)で構成され、この15ヶ国のうち9ヶ国以上が賛成すれば「安保理決議」となり法的拘束力があり加盟国は決議に従わなけれならないと’とありますが、問題は決議されても実際の法的拘束力を行使できる「決議採択」には常任理事国の1ヶ国でも反対しない事が条件となっていて、これでは何度決議をしても北朝鮮にミサイル発射を止めさせる事は不可能という事になります。 ふと思うのは、22年後には第二次世界大戦終戦から100年となり、いつまでこの機能不全に陥っている国連のシステムを存続し続けるのだろうという事です。20年後と言えばAIが人間の頭脳を超えるとも言われていて、果たしてAIが常任理事国を選ぶとしたらどの国を選ぶのだろうと思います。資本主義や共産主義に関係なく、国同士の忖度や賄賂もなく自国の安全性と他国への平和活動、世界経済への貢献度等など、私に考えられるのは極僅かな項目ですが、専門家が多種に渡り数多くの項目を選んだ末に果たしてAIが選ぶ常任理事国というのがどの国なのか興味があります(その時に常任理事国の存在が未だ必要であれば) 余談ですが、今日のネットの記事に2021年の1年間で中国の原発が中国近海に放出したトリチウムの量は今回日本が放出する量の10倍であった事が発覚というのがありました。

2023.08.27

コメント(0)

-

「ALPS処理水放出」に関してシンガポール政府は中立的 & 縄文時代の「海」に思いを馳せて。

8月24日に始まった「放射性汚染水の海洋放出」に対して中国政府は「日本産の水産物の輸入を全面的に一時停止」一方、韓国政府は「処理水放出が韓国に到着する食品の安全性に影響を与える事はないと日本の計画を支持」と発表したもののこれが国内の激しい政治的対立に繋がっているようです。 そして在住者としてやはり気になるのはシンガポール政府の対応で、日本の食文化が完全に根付き水産物の輸入額も年々上昇しているシンガポールで日本産の魚介類輸入を禁止したら、業界に与える打撃や消費者からのクレームは想像出来ないほどです(ただ政府の決定に対しては抗議は出来ない強権国家です) ネット上では今月18日に「シンガポール政府はALPS処理水放出に中立的」と発表しています。ALPSを調べると「Advanced Liquid Processing System」の略でトリチウム以外の様々な放射性物質を取り除いて浄化する「多核種除去設備」の意味で、シンガポールが中立的な立場を取る理由は「シンガポール海域やその周辺の海水の水質に影響を与える可能性は低い事」「シンガポールの食品庁(SFA)は日本を含めた海外からの輸入食品を対象にそれらの安全性を従来通り監視しており、それらの監視結果について満足している事」に因るようです。シンガポールの検査の厳しさは消費者の安全性を十分過ぎるほど守る物と私は認識しています。 ただ、一部の日本食品取扱業者や鮮魚を提供する日本食レストラン関係者では汚染水放出計画が発表されてから前年同期比で売り上げが減っているというデータもあり、今後しばらくは様子見の状態が続くのだと思います。 汚染水放出についてはNHKのニュースで地元の漁業関係者の方々のインタビューの中で当然ながら「風評被害」を心配する声が多く挙げられ、12年前の事を思い出し辛い気持ちになりますが2度目の風評被害は何としてでも最小限に食い止める最大限の努力の1つが「中国」との対話による相互理解なのかなと痛感します。 話は変わって先週のNHK「ブラタモリ」は松島でしたが、そこにある日本最大の「里浜貝塚」を訪ねるシーンが印象的でした。そこで発見された「タイのエラぶた」「ふぐの歯」や「マグロの骨」を見てタモリさんが「縄文人はタイやふぐも食べてたんですかぁ~。贅沢だなぁ・・」のつぶやきに、思わず手つかずの自然の中で育った魚介類がどんなに美味しい味なのかとため息が出ました。「縄文人は豊かな海の幸に恵まれ5千年も松島に住み続けていた・・」人類が失い、多分取り戻す事が出来ない「豊かさ」の1つを想像するとちょっと切ない気持ちになります。

2023.08.26

コメント(0)

-

エスコンと共に新たなエンタメを創造する「ファイターズ スポーツ& エンターテイメント」の中途採用募集

昨日のネットの記事にエスコンフィールド北海道を中心に構成される「北海道ボールパーク F ビレッジ」が開業5ヶ月で来場者200万人を突破し、更なる挑戦・発展のため新たな人材(中途採用)を今月末まで募集するというのがありました。 早速「ファイターズ スポーツ&エンターテインメント」のサイトを開き、採用のプロモーションビデオから見ました。「Fビレッジの構想は6年前に始まり、初めは誰もが無謀な計画だと思った」と北海道の自然や球場の様子をバックに字幕で流れ、開業までの様々な困難や苦労を想像しました。 中途採用の応募資格に関しては社会人経験1年以上の他には「ファイターズと共に夢を実現・発展させる気概をお持ちの方」「スポーツ、エンターテインメントを通して世の中を明るくしたい方」「これまでのスポーツビジネスの既成概念に捕らわれずに事業推進できる方」「夢に向かって挑戦したい方」等々、元気ややる気が出そうな言葉が満載です。勤務地は北海道北広島市と千葉県鎌ケ谷市の2ヵ所でどちらも球場内にオフィスがあるためお客様目線を忘れることなく生の反応を頂きながらビジネスが展開できるとあり野球好きには堪らない環境だと思います。 記事には実際に昨年中途採用で転職された方の「いつか地元である北海道を盛り上げる仕事をしたい」という思いや転職への決断の思いも書かれていますが、地元でも日ハムファンでなくても「一度きりの人生、何かに挑戦」とか「自分の夢を叶える」という言葉が少なからずの人に転職を考えたり新たな目標を持つきっかけになればと思ったりします。 特に野球に関しては今年は3月の「WBC」で日本中を興奮させた優勝から、エスコンフィールドの開業、8月の高校野球はコロナ禍の規制が撤廃され例年以上に熱戦が繰り広げられ22日に「慶応高校」の107年振りの優勝で幕を閉じました。野球やスポーツだけでなく芸術の分野でもエンターテインメントの重要性はコロナ禍痛感させられ、それを克服しつつある現在から未来へと様々な分野で新たな挑戦を展開し日本中が元気になる事を願います。

2023.08.25

コメント(2)

-

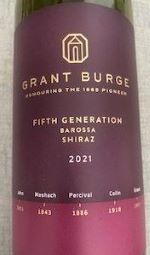

「Grant Burge Fifth Generation Barossa Shiraz」1865人の先駆者に敬意を表して。

今週、久々にチャンギ空港からクアラルンプール空港(KLIA)利用となり、一番の楽しみはやっぱり「Duty Free」でのワイン・ウオッチングで出来ればフランスのロワール地方の「Pouilly Fume(プイィ・フュメ)」購入と思っていましたが、残念ながら同じロワール産、同じ葡萄品種「ソービニヨン・ブラン」の「Sancerre(サンセール)」だけの取り扱いで40ドル台はお買い得ですが、結局迷って買ったのはオーストラリアの「Barossa(バロッサ地方)」の「Shiraz(シラーズ)」でした。32ドルが特別割引で29ドルはお買い得だと思います。来星時から変わらず何故か国際線のはずなのにKLIAへの往復ではワインは1本しか購入出来ません😿2021年 アルコール度数 14.5% シンプルなデザインだけどお洒落なラベルの色合いと「Honoring the 1865 Pioneer(1865人の先駆者に敬意を表して」や「Fifth Generation(5世代目)」とワイナリー「Grant Burge(グラント・バージ)」を引き継ぐ5世代の名前と多分生年月日が記載されています。初代「John 1811年」そして5代目が「Grant 1951」とあり、1855年から家族経営でワイン造りを続けている歴史がラベルに凝縮されています。 マレーシアのホテルに到着後、我慢出来ずに開けてちょっと飲んだのですが、正に「これぞバロッサの果実味溢れるシラーズ」でアルコール度数が高くフルボディながらとても飲みやすいワインでした。残りはスーツケースに入れてシンガポールに旅をさせたのに味わいはさらに良くなっているようで質の高さを実感しました。グラント・バージの歴史の長さから樹齢80年を超える葡萄の木が15%を占め、また100年以上の古木もあるようです。 もう10年ほど前ですがバロッサを旅した時、ワイナリー「KAESLER」へ徒歩で向かう途中にあった看板です。「Home of the August Shiraz(8月のシラーズの故郷)」旅行中、美味しいシラーズを沢山飲んで(作家村上春樹氏風に言うと人生観が変わるほどワインを飲んで・・)シンガポールに戻った直後のワイン仲間との「ブラインド・ティスティング」での1本を飲んだ時、バロッサの風景や味が脳裏に浮かび正にそれがバロッサのシラーズだったいうまるで漫画「神の雫」体験は後にも先にも一回切りでバロッサのシラーズは私にとっては今も貴重な「宝物」です。

2023.08.24

コメント(0)

-

「らんまん」に今日から登場の「岩崎弥之助」 実兄の三菱創業者「岩崎弥太郎」と言えばやっぱり大河「龍馬伝」

朝ドラ「らんまん」に「三菱財閥」を一代で築き上げた「岩崎弥太郎(1835-1885)」の実弟「弥之助」が登場するのを楽しみに待っていました。 弥太郎と言えば今でもしっかり記憶に残っているのは2010年の大河「龍馬伝」で「香川照之」さん演じた岩崎家(郷士の身分を売り地下浪人に)の貧しさをこれまでかと言わんばかりに強調したメイクと衣装と「怪演」で今までの岩崎弥太郎=三菱のイメージをいろんな意味で覆すものでした。実際に仕事でお世話になった三菱系の企業に長く勤めていた方が「あの姿にはショックを隠し切れない・・」と言うほどでした。 兄「弥太郎」に激似かと・・。 龍馬伝で弟の弥之助は登場していたのか気になって調べて見ると左の画像を1枚見つけました。前列の茶色の着物の男の子が弥之助で「須田直樹」さんが演じていました。台詞は無く顔を黒く塗られたと言うエピソードのみです。そして今朝登場の[皆川猿時」さん演じる弥之助は兄の弥太郎が既に亡くなっているので三菱財閥の2代目という設定で、炭鉱視察などエネルギッシュに仕事に励む姿には子供時代の貧しさは微塵も感じられません。 大実業家となっている弥之助が果たして同郷繋がりで万太郎の版元になってくれるのか、又は実業家ならではのアイデアで植物誌を売るヒントを与えてくれるのか今後の展開が大いに楽しみなところです。 ところでドラマの中で「果たしてこのシーンは明治何年?」という疑問に初代文部大臣「森有礼」暗殺(1889年)とか田邊教授のモデル「矢田部良吉」氏の溺死(1900年)とかヒントのように出てくるので事件や事故の年を調べながら「らんまん」を見るのも楽しみの1つです。因みに弥太郎が亡くなった9年後に「日清戦争」が起きていますが、田邊教授の溺死は日清戦争から5年後なのでドラマの中では戦争については描かないのかなと推測します。日清戦争から第二次世界大戦まで牧野富太郎氏の人生もまたどこか戦争に翻弄された部分があるのかなと想像したりします。 余談ですが以前に読んだ「城山三郎」著の「落日燃ゆ」に岩崎弥太郎の娘婿が総理大臣(第24代 加藤高明内閣)になっていたという箇所で経済界だけでなく政界にも並々ならぬ興味を持っていた人物である事に私は意外な気がしました。同時代を生き政界にはほとんど興味を示さず経済界に尽力した「渋沢栄一(1840-1931)」とどうしても比較してしまいますが、裕福な農家に育った人物と武士の身分とは言え貧しさを知り尽くした人生についてはちょっと考えさせられます。

2023.08.23

コメント(0)

-

ペーパーレス化と無人化が急速に進むシンガポール「チャンギ国際空港」4つのターミナル

久々にシンガポールのチャンギ国際空港(ターミナル 2 & 1)とマレーシアのクアラルンプール国際空港(KLIA 1 & 2)を利用して、近未来と一昔前の空港体験をしたような気分です。 6月の日記に「シンガポールの出入国審査は2024年から自動化国境管理システム(ABCS)導入によりパスポート不要に」を書いて過渡期の現在はどのようなシステムになっているのか興味とスムーズに出入国出来るか心配の気持もありました。 まずはターミナル2でチェックインですが有人のチェックインカウンターの数が激減していて、ほとんどがマシンを使ってのチェックインになっていました(私が乗る飛行機の有人カウンターはスタッフ2人だけ)無事チェックインして出発ロビーに進みシンガポール人と外国人長期在留者が利用できる「自動レーン(パスポートを読み取る機器にパスポートを置き、親指を別の機器に押し付け指紋で本人確認)」は以前とほぼ同じで1分以内で終了しほっとしました。 クアラルンプールから戻ってターミナル1での入国審査ロビーも有人カウンターは僅かで自動レーンがずらりと並び、出国時と同じと安易に考えてマシンにまずパスポートを挿入するとNGで「スタッフに確認してください」と表示が出ます。 パスポート挿入後、指紋確認と顔認証。 「ICA」はイミグレ・チェックポイントの略 昨年3月から実施されていた「Arrival Card(到着カード)のQRコードをスキャンして必要事項を記入して送信」というのを初めて知りました。はるか昔に紙のArrival Cardという言葉があった事を思い出しました。記入するのは名前、生年月日、到着日、メールアドレスと健康申告(現在熱や咳があるか等)とアフリカや南アメリカの国に6日以内に滞在していたかどうかにYesかNoで答えるだけですが、初めての事で手間取りました。送信の後でマシンに進み何とか通過でしたが10分以上もかかってしまいました💦 2024年から出入国にパスポート提示の必要なくなるため、この電子訪問パスがが必須になると思うのですが、ご丁寧に「ICA」からすぐ登録のアドレスにメールが来て「到着カードの送付有難うございます」の後に「健康申告等について嘘の申告をしたら法律で罰せられますよ」と注意書きがあり、旅の疲れが一層増しました。 ところでクアラルンプール国際空港はというと、こちらは全くコロナ禍前と変わった様子がなく有人カウンターの数と入国のイミグレ審査の長い長い行列も同じです(運が悪いと最長1時間)でも何だか人間がいる事にほっとする気分で、これからマレーシアでもどんどんマシンが増えていくのかなと想像しながら短期間で近未来と過去を旅した気分になりました。 因みにチャンギ空港のターミナルは現在4つで2030年にターミナル5が完成予定です。空港の無人化は2017年の格安航空専用のターミナル4から始まり、徐々にターミナル1~3までその流れは加速しているという感じです。

2023.08.22

コメント(0)

-

「インターバル速歩」の効果は? 4回目の半年間1日1万歩達成で50ドル。

昨年の2月から始めた保険会社「Manulife(マニュライフ)」が提供する「歩いてキャッシュを受け取りましょう!」に参加して今回4回目の50ドの小切手を一昨日受け取りました(半年間平均で1日7千歩で25ドル、1万歩で50ドル) 最終日の15日に一万歩達成! ATMの横にある「Cheque Box」に投入して口座に入金。 ウォーキングの効能は今更書く必要もない程ですが、週2回ジムのウォーキングマシンで30分歩く時は3分毎にスピードを変えています(4㎞と6㎞のように)これは友人から教えて貰った「インターバル速歩」という方法で速度を変えずに歩き続けるより筋力が10%、持久力が20%最大で向上したという結果もあるそうです。要はウォーキングも「量より質」という事のようで骨密度のアップ、認知機能の改善等々の効果が挙げられています。薦めてくれた友人の中には実際に効果があったという人もいるようですが、私の場合は効果は今のところ謎ですが何年か先の事を考え「継続は力なり」を信じて続けています。 ところで、50ドルのご褒美が無い時も歩く事を心掛けていましたが、やはり何かご褒美があると思うとモチベーションが違う事も実感です。達成のマークを見ると確実に「ドーパミン」が出るのが分かります。 そしてそのご褒美を何に使うかを考える時もドーパミンが出ている気がします。2回目と3回目は普段ちょっと手が出ない高値の「イタリアのアマローネ」と「ブルゴーニュの赤」を購入しました。 プイィ・フュメのイメージ 今回は友人から送ってもらったサプライズプレゼントの茅乃舎の「だし炊きパスタ~」に合わせてフランスロワール地方の「プイィ・ヒュメ」を考えています。ちょうど今日これから出張でマレーシアなのでチャンギ空港のDuty Freeでワイン探しがとても楽しみで久々に空港のショップでワインを見てドーパミンが出てくれたらと・・。

2023.08.21

コメント(2)

-

今年の「中秋の名月」は9月29日(金)「月餅(ムーン・ケーキ)」の販売が既に始まっています。

今年の「中秋の名月」は9月29日(金)で、シンガポールでは大切な行事「中秋節」のお祝いに家族や親しい友人へ贈る「月餅(ムーン・ケーキ)」の販売がホテルや特設会場で始まっています。中秋節は元々家族や親戚同士が集まり、秋の終わりの実りの時期と収穫を祝う中国本土の祝祭で起源は3千年前の殷王朝と言わているそうです。 家族の団結や再会の意味がある「丸い月」の形をした月餅は1個のサイズが大きく(カロリーも高く)4個入りが通常で、たくさんの人がいないと食べ切るのは大変です。そこで重宝するのが「スターバックス」や「吉兆庵」の小さい月餅で勿論1個から購入出来ます。 昨日吉兆庵で可愛い満月と兎の「観月うさぎ」を見かけ購入し、締めのデザートでニュージーランドのソーヴィニヨン・ブロンと一足先に「中秋節」の前祝をしました。一見、羊羹のようですが黒糖を使っているのでかなり歯ごたえやボリューム感がありますが甘さは程よく抑えられ、味といい繊細なデザインといい和菓子にはいつも感服させられます。月なので兎?と思いましたが、今年が兎年である事を食べている時に思い出しました。中秋節を祝う最高の年なのかもしれません。 吉兆庵で月餅を買った後に「マンダリン ・オリエンタルホテル」の出店ブースで月餅のカタログを貰いました。2箱購入で56.20ドル、4箱纏め買いだと95.10ドルです。たくさん配った方が縁起がいいのか纏め買いする人の姿もよく見かけます。そして毎年思うのは箱の豪華さです。素敵な収納箱になりそうですが、毎年捨ててしまうのかなぁと余計な事まで考えてしまいます。

2023.08.20

コメント(0)

-

世界に誇る日本のコンビニ文化。ローソンが国内最北端の「稚内市」に今月3店舗開店。

今朝のネットの記事に北海道最北の土地「稚内市」に8月1日コンビニチェーンの「ローソン」が2店舗開店、25日に3店舗目を開店予定とあり、それまでは人口3万3千人の市にコンビニが「セイコーマート」だけだった事を知りました。 シンガポールでコンビニと言えば「セブンイレブン」の一人勝ちでも日本のコンビニのように特別なスイーツが売られている訳でももなく各種サービスと言っても公共料金の支払いが出来る程度で、シンガポールから日本へ観光に行った人達から「日本のコンビニ」と「デパ地下」がどんなに優れていて魅力的かというのを繰り返し聞かされています。特にコンビニについては手軽に立ち寄れる「一押しスポット」として政府もコンビニで購入出来る商品や体験談等々、詳細を海外に向けてアピールしては良いのではと思う程です。 2021年のローソンとセブンイレブンの北海道の出店状況ですが、679店舗展開のローソンがある最北端が海産物では特に毛ガニが有名な雄武(おうむ)町で、996店舗展開のセブンイレブンの最北端が美深町です。美深町は世界三大珍味と言われる「キャビア」の北海道ヴァージョン「美深キャビア(地元で育てられたチョウザメの魚卵使用)」の販売を去年から始めています。 今月1日の稚内市でのローソン開店時には100人ほどが行列したと記事にあり、地元の人達の期待の大きさが伝わります。そして記事の中には国内最北の店舗をオープンさせるための工夫が3点書かれています。 1. 商品在庫を保管するスペースを通常の3倍にして、一回の配送量を増やし商品在庫を多めに持つ。冷凍平台ケースを通常の2倍の4台にして物流が滞った場合の対策とする。 2. 「まちかど厨房(店内で調理した弁当、おにぎり、総菜の提供)」を導入し、物流問題の解決を狙う。これは道内の「セイコーマート」の成功例に倣っているそうです。 3. 「地域密着x個客x個店主義」を戦略コンセプトに掲げ、北海道産の菓子、袋ラーメン、酒など地元に密着した取り組みの強化。 そしてファイターズファンとして嬉しいのは3店舗目の「ファイターズローソン稚内はまなす店」は日ハムとのコラボ店舗らしく、外装や内装にファイターズのロゴやクラブマスコット「フレップ」を装飾すると書かれていて、いろんな業界と一つ一つ手を繋ぎ合わせながら、2024年の物流問題解決の道に取り組む姿に気概も感じられ更なるコンビニ文化の発展に大いに期待するところです。

2023.08.19

コメント(0)

-

今こそ日本に必要な偉人 No1「聖徳太子」が制定した憲法17条の先進性 @「歴史探偵」

7月19日のNHK「歴史探偵」のタイトルは「なぜ聖徳太子は愛される?」で「今こそ日本に必要な偉人」のアンケートのランキング結果でも1位となっていました。 ランキングの2位~5位は「坂本龍馬」「織田信長」「徳川家康」「松下幸之助」で、最初の印象は聖徳太子の偉人としての知名度は他の4人より低いのではと思いながら、昨年読んだ百田尚樹著「新版 日本国紀 上」の第二章 飛鳥時代~奈良時代の「聖徳太子」を読み直してみました。昨年数ページの記述を読んだだけで「聖徳太子の具体的な偉業を学校でもっと教えて欲しかったなぁ」と思っていました。 「用明天皇」の子として生まれた聖徳太子(574-621)は19歳で女帝「推古天皇(33代目)」の補佐役「摂政」として大伯父の「蘇我馬子」と共に政治の実権を握っていきます。因みに推古天皇の即位の年から710年の平城京への遷都までが飛鳥時代です。 偉業の例としては、当時強大な力を持っていた中国(隋)に遣隋使を派遣して朝鮮やベトナムのような中国の支配下となる属国(柵封)ではなく日本を独立国として認めさせたこと(中国の天使に対して天皇という言葉を初めて使う策も効して)、日本に仏教を広め(中国で仏教が広まっていたため)大阪の四天王寺や奈良の法隆寺など華麗な文化を花開かせたことです。 そして1番の偉業を著書の中で「17条憲法の制定」としています。驚嘆すべき先進性を持った第一条(一に曰く)は「和を以て貴しとなす~(現代訳は仲良くすることが何より大切で、争いごとは良くない」でその後に「何事も話し合いで決めよう」と続いています。今の時代、これが実行できる政治家が世界中でもどれだけいるのかと考えます。 そして第二条は「仏教を大切にせよ」でやっと第三条に「天皇の詔に従え」と天皇についての記述が出てきます。特に「詔(天皇が書いた文書)」という言葉がポイントだそうで天皇への個人崇拝を求めているものではないというのが筆者の考えのようです。 聖徳太子の書簡を受け取った「隋」の「煬帝皇帝(=天使)」も「日出づる処(日本)の天使~」と中国の皇帝にしか当時認められていなかった天使という言葉を使った事にきちんと「そういう非礼は行わないように」と書簡で伝えています。「気に食わん!やってしまえ。ドカーン」ではない慎重さや懐の深さや知力まで感じてしまいます。どこか謙虚さを忘れてしまった現代人が古代から学ぶ事は多いのだなぁとしみじみします。

2023.08.18

コメント(0)

-

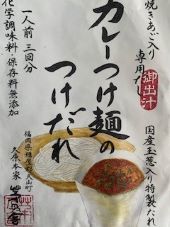

茅乃舎「カレーつけ麺のつけだれ」& イタリアの赤「ビスカルド・ネロパッソ」

今月初旬に日本から届いた「サプライズ プレゼント」に初めて見る茅乃舎の「カレーつけ麺のつけだれ」と「だし炊きパスタのだしとつゆ(どちらも3回分)」が同封され、まずは「カレー~」を先に試してみました。説明には「たれ」と「だし」を器に入れ水を加えてかき混ぜ電子レンジで1分チンするだけ!とありますが初回はミニトマトを刻んで入れてみました。お薦めの麺は「細麺うどん」とありますが冷蔵庫にあったパック入り茹でうどんを使いました。ワインも飲み残しのイタリアの「Biscardo Neropasso (ビスカルド・ネロパッソ)」にしましたが、つけだれの最初のちょっと塩辛い味をワインの甘味が円やかなつけだれの味に変えてくれて驚きました。ビスカルド・ネロパッソは程よい甘味が特徴で料理を選ばない万能選手のようなワインでここ2年ほどリピートで購入していて以前にも日記に書きました(葡萄品種はコルヴィーナ、メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンの3種類のミックス) 2020年 アルコ―ル度数13.5% 2回目の昨日は気合を入れて、細麺のうどんを用意して「つけだれ」には玉ねぎ、ミニトマト、オクラを茹でたのを入れてレンジでチンしました。ビスカルド・ネロパッソは今月の値引き(26.9ドル)ワインなのでもう1本購入しました。 茹でて甘味が増した野菜の効果なのかつけだれに塩辛さは全くなく、細うどんにちょうど良い加減でたれが浸み込み、お薦めが細うどんの意味が良く分かりました。そしてカレーとワインの相性は前回以上に格別で至福の時でした。 カレーに合うワインと言うと葡萄品種「ゲベルツトラミネール」がありますが、これは40ドル後半でテーブルワインとして高値です。オーストラリアの「ソーヴィニヨンブラン」も試しましたが、これは今一つという感じでした。もう1本、ポルトガルのロゼワインを試しに買ってあるので(19ドル台)3回目の「カレー~」で試してみるつもりです。

2023.08.17

コメント(0)

-

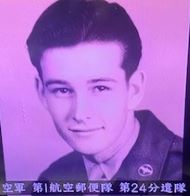

ファミリー ヒストリー「草刈正雄」さん。ミュージカル「ミス・サイゴン」も思い出して。

14日放送のNHK「ファミリー ヒストリー」は俳優の草刈正雄さん(1952年生まれ)で、父親が米軍の人だったという事は私も知っていました。生前に夫「ロバート・トーラー(1930年生まれ)」について「朝鮮戦争で亡くなった」事以外にほとんど語る事が無く、写真も全て焼いてしまったと言う母親のスエ子さんが亡くなった後、父親について知りたいという気持ちが募っていったそうです。苗字のトーラーも英語の綴りが分からず、やっと出身がアメリカのノースカロライナ州である事を探し当て、ニューヨークにある調査会社が半年間かけて10年前に亡くなっていたロバート・トーラーさんの姉「ジャニタさん(97歳)」と彼女の息子「ジェイさん」に手紙を送った事で草刈正雄さんのファミリー ヒストリーが始まりました。 軍人家族で育った父のロバートさんは18歳でアメリカ空軍に入隊し、福岡にある基地に配属となりスエ子さんと偶然の出会いから恋に落ちた経緯、実際に朝鮮戦争時(1950-1953)は朝鮮に行っているけれど無事日本に戻っていた事、その後でアメリカへ戻る決意をしたと説明がありました。 母親のスエ子さんが1人で正雄さんを出産後様々な困難があり、ジャニタさんや親族に宛てた救いを求める手紙も紹介され、それに対して母親と子供の無事を祈る事しか出来ずその思いをずっと胸に隠し持っていたジャニタさんの肩の荷が下りたような表情も印象的でした。父 ロバート・トーラーさん 特に目の辺りが完全に父親似で身長が193㎝というのも遺伝子がしっかり草刈正雄さんに受け継がれているようです。 番組を見ながら思い出したのはミュージカル「ミス・サイゴン」でベトナム戦争時のアメリカ兵とベトナム人女性の引き裂かれた運命をを描いた作品です。ニューヨークでこのミュージカルを見たのはもう27年前ですが、その時切なさで流れた涙の事は未だ忘れられません。英語があまり分からなくてもストーリーは分かりやすく、実物のヘリコプターが舞台に登場する豪快さにも度肝を抜かれました。「ミス・サイゴン」の結末はアメリカに帰ってしまった夫に子供を連れて会いに行き、そこで平和な温かい家庭を築いているかつての夫を見て結局は自殺をしてしまうのですが、スエ子さんのようにたくましく生き延びて欲しかったという思いが今更ながらに湧いてきました。 「ファミリー~」の最後ではロバートさんが日本に残してきた妻と我が子について回りの人達にほとんど語る事は無かったという事実に、草刈さん自身もジャニタさん達の招きに応じてアメリカに行く事に躊躇があったそうですが、訪問を決意して初めての対面の様子が続編として放送されるそうです。血の繋がりとか家族とかその周りの人達がずっと抱えて来た思いとか、余韻を残すファミリー ヒストリーでした。

2023.08.16

コメント(0)

-

小学6年生が岸田首相に送った質問の「手紙」

今朝の「毎日新聞 ネット版」の記事で東京都の和光小学校の6年生36人が今年2月1日に岸田文雄首相に送った質問の手紙の事を知りました。 和光小学校では「平和学習」として1987年から6年生が1年間沖縄の歴史や文化、社会問題を学びその集大成として3泊4日で沖縄を訪れているそうです。 首相に送った手紙の最初の質問が「何故防衛費を上げるのか」で「今、北朝鮮が日本にミサイルをうってきていますが、うってきているから軍事費を増やすのはダメだと思います」「防衛費1兆円を他の税からとるのは、さすがにひどいと思います。他の案はないのですか?」「小学生6年生には分からなかった。だから、岸田首相に手紙を書いた」と素直な疑問が書かれています。 この手紙は報道各社にも送られたため2月24日の記者会見後に報道関係者が追加として質問した際、手紙について「一つ一つにお返事を出す事は困難でありますが、安全保障政策については国民の皆さんのご理解を偉るよう努めてまいります」と回答したそうです。 3月6日に上記の回答が担任教諭から児童に伝えられたようですが、もう少ししっかりと答えて欲しいとの思いで再度岸田首相に手紙を送ったそうですが、音沙汰は現時点で無いそうです。 「平和学習」で沖縄の人達の声を直に聞き、また2019年の米軍普天間基地の辺野古移設について県民の7割が反対している事を知っている児童たちは「平和は自分だけの意見ではなく、人の意見もちゃんと聞き、いろんな意見があることを理解しないと平和にはならないと思います。なので沖縄の声も聞いてください。それとも聞かない理由があるのですか?」とも手紙に書いています。そして驚くのはアメリカ側の思惑を知ろうと米軍横田基地に「話を聞きたい」とメールを送っても返信は無く、担任教諭が知人を通じて米軍関係者にもアクセスしたが断られたという事実です。 過去の戦争から将来の理解し合える平和な社会を築きたいと真剣に取り組もうとしている「未来を担う子供達」のある意味心をくじくような対応には驚きというより悲しいの一言です。 因みにアメリカのオバマ元大統領の例が記事の中にありました。オバマ大統領は毎週6万5千通の手紙を受け取っていて政策に批判的な内容であっても毎日10通の返事を出していたそうです。 対話で平和解決をというのが特にウクライナ戦争が始まってから言われていますが、子供達に指標を示すべく大人が対話を拒絶してしまうというのは何ともやり切れない気持ちになります。

2023.08.15

コメント(0)

-

「日本のいちばん長い日」が始まった日。

1967年と2015年に映画化された「半藤利一」著「日本のいちばん長い日 運命の8月15日」で前日の14日夜から天皇の玉音放送の数時間前まで皇居内で陸軍若手将校達が唱える「アメリカ軍との徹底抗戦」のため「宮城(宮中)事件」が起こっていた事を知りました。 そのおよそ3週間前の7月26日にアメリカ、イギリス、中華民国の連名で日本に出された「降伏要求の最終宣言 ポツダム宣言」を受諾するか否かは受諾後の天皇の地位や存在処遇を危惧する余り決断が先送りされていきますが、もし即座に受諾していれば奇しくも7月末にアメリカのニューメキシコ州で実験を成功させた「原子爆段」を投下される事は無かったのかとつくづく思わされます。 2つの原子爆弾を投下されながら決断が先送りになる中、当時の「鈴木貫太郎」首相が「御前会議(天皇隣席の下行われた重要国政会議)」を内閣の合意を得ないという異例の形で開き、8月14日の3回目の会議で「天皇の聖断」という形で受諾が決定されます。 御前会議を調べてみると明治時代1894年「日清戦争」の開戦を決定したのが戦争に関しては初めてのようで、最後の御前会議まで16回開かれています。天皇隣席ですが当初から天皇に責任が及ばないように会議中ほとんど口を開く事は無かったそうで、そう考えると最後の御前会議で天皇が「宣言の受諾」を自らの口で伝えたのは異例中の異例だったのだと思います。 受諾決断の後、終戦を伝える「玉音放送」の準備に入った内閣の動きに反対し放送を阻止すべく抗戦を起こしたのが所謂「宮城事件」で著書「日本のいちばん~」では玉音放送の録音テープを奪われないように隠すなど手に汗握るような迫力で描かれています。一分、一秒何かが間違った時間軸に進んでいたらと怖ささえ感じました。特に若手将校の中心人物で映画では「松坂桃李」さん、別のタイトルのドラマでは「高橋一生」さんが演じた「畑中健二少佐」には当時の軍国主義という名の下に行われた洗脳による「愛国心」を植え付けられた元々は一庶民であった人物の悲哀を上手に描いていると思いました。 今朝のNHKでサイパン島の南西約5㎞にあるテニアン島で戦中、戦後を生きた方のドキュメンタリーが放送され、テニアン島で広島に原爆を落とした「エノラ ゲイ」に爆弾が装着されここから広島へ飛び立った事を知りました。

2023.08.14

コメント(0)

-

栗山メモ「野球の本質に四球あり」今晩NHK放送の「WBCの舞台裏」

今朝のNHK「おはSPO」のコーナーで「WBC 栗山メモから読み解く四球」というタイトルでWBC優勝までの1年5ヵ月、全530ページの手書きメモが映し出され、特に準決勝のメキシコ戦前日の走り書き「四球がポイントになる」という一行にスポットを当てていました。 四球について「野球の本質に四球あり」「いち野球人としての学びとしては四球は大事な試合で出しちゃいけない」「四球を出すという事はある意味性格や人間性が出るものだと思っている」等栗山監督の思いを伝える映像もあり、今まで四球についてそんなに考えた事がなかった私には試合観戦の新しい視点になるような内容でした。 そして実際の準決勝のメキシコ戦での7回と9回裏での四球の果たした役割にも触れていたのでYoutubeで侍ジャパンの攻撃を見直してみました。 7回、ガジェゴス投手がツーアウトを取った後、近藤選手がヒット、続く大谷選手に四球を与えてしまいます。ここで勝負してヒットかホームランを打たれても1点、2点止まりで終わっていた可能性もあります。大谷選手との勝負を避けた弱気が吉田選手のスリーランへと繋がったのではというのは説得力があります。そして9回、ロメロ投手は大谷選手のヒットの後吉田選手に四球、そして村上選手の劇的ホームランと確かに四球絡みで逆転勝利となりました。 四球にも「申告敬遠」や強気で攻め狙ったのに僅かに外れた等いろんなケースがあると思いますが、明らかに投手の気持ちの弱さが出るようなボールで四球になったのであれば、「〇〇敗れたり」という明らかな負の流れが出て来てしまうのかもしれません。「大事な場面で逃げてはいけない」は野球だけでなく人生の教訓にもなる奥深い言葉だとしみじみします。今晩NHKで10時から「栗山メモからWBCの舞台裏に迫る」という特集があるので、更に奥深い言葉に期待です。 ところで高校野球で記憶に残る四球のシーンは浮かばないですが、今日の第一試合の履正社 対高知中央の試合では4番打者に四球があり、履正社が6点差で勝利しました。今大会話題の花巻東仙台育英、履正社などの今後の試合で果たして四球が出るシーンがあるのか・・。ちょっと興味をそそられます。

2023.08.13

コメント(0)

-

ベルギー産ビール「Stella Artois」これも「ビーガン」でした。

日本からのサプライズプレゼントに入れてくれた「豆源」の「黒胡椒ビーンズ(醤油味のそら豆)」がとても美味しく、壁掛けカレンダーの8月のビールを毎日見ているとビールが飲みたくなってスーパーへビール探しに行きました。日本産のビールも多種売られていますが、ドイツかベルギーか迷って結局ベルギー産を選びました。 「Stella Artois(ステラ・アルトワ)」は1926年にベルギーのルーヴェンで醸造が始まったピルスナービール(ラガービールと同じ分類の下面発酵ビール)」だそうで、キャップのところに「LAGER BEER」の表示とワイングラスの絵が入っているので、ワイングラスに注いでみると重量感のあるような泡に驚きましたが、一口飲んでみると「ビールってこんなに美味しかったかなぁ?」という程の味わいでした。ピルスナービールは国の基準ではアルコール度数が5.2%だそうですが、このビールは5%でコクといい喉越しの爽やかさといい、最近飲んだビールの中ではかなり満足度の高いものでした。 検索して調べて見ると「ステラ・アルトワ」の成分ははホップ、麦芽大麦、トウモロコシ、水の4つのみで、微量の酵母を除去するのに2008年まで使われていた魚の1部分が現在は使われなくなったので動物性の物を使用しない「ビーガン・ビール」だそうです。ビーガンという言葉は最近ワインで知りましたが、時代を先駆けしていたビールなのかなぁと・・。330mlの小瓶で黒胡椒ビーンズの後はお刺身を肴にグラスを空けましたがどちらも本当に美味しく頂きました。 ところでキャップに記載がある「ANNO 1366」が気になって、これも調べてみるとルーヴェン市の醸造の起源を示す年で税務記録が残っているそうです。1366年と言えば日本は室町時代の前の天皇が2人存在した南北朝時代、ベルギービールの歴史の長さに脱帽です。因みに日本で最初のビール工場の設立は明治3年(1870年)アメリカ人によるものだそうで、僅か150年ほどの歴史で質の高いビールを提供している日本の技術力はやっぱり凄いと思いました。

2023.08.12

コメント(0)

-

イタリアの赤「ビーガンワイン」との飲み比べ「モンテプルチアーノ・ダブルッツォ」

先週日曜のワイン・コネクションの「在庫セール」の2本目は葡萄品種「Montepulciano(モンテプルチアーノ)」と生産州「D'abruzzo(ダブルッツォ)」が先日購入した「Coste di moro」と同じなので飲み比べと思い1本購入しました。 生産者「ウマニ・ロンチ家」の画像 ワイン・コネクションのサイトから。 左が今回購入の「PODERE(ワイン名)Umani Ronchi(生産者名)度数13% 2021年」で通常価格から22%引きの24.9ドルです。右が先日日記に書いた最近注目を浴びている「ビーガンワイン」で清澄財に動物の脂や卵等を一切使わないのが特徴で、そのためか味わい以上に透明度のあるルビー色が何とも魅力的なワインです。 今回のワインは清棲財に動物性の物を使っていると思いながらグラスに注いで色を見るとやはり透明度が劣るように見えます。ワイン・コネクションのサイトではこの色は「紫がかったルビーレッド」と表現していて早飲みワインだけれどタンニンも豊富と書かれています。色合いのせいか香り、味わいともビーガンワインに軍配ありという感じで次回買うとするとやっぱりビーガンワインです。 サイトの中に生産者や畑の写真があるのも何か親近感を感じ、また今回のワイン「ポデーレ」に使われる葡萄は「ぺルゴラシステム」と言って降雨の多い日本や日差しが強すぎるイタリアで高い位置に棚を作りそこに葡萄の樹を誘引させて葡萄の実を強い日照から守る方法で栽培していると説明がありました。 ところで持ち帰った在庫セールのリスト4ページを良く見ても60%オフのワインは未だ見つけられず、その中で目を引いたのは84本の中で一番高値のワインです。ボルドー左岸の銘醸地「Pauilac(ポーリャック地区)」の「Chateau Pichon Lalande 2016 Grand Cru Classe」で通常価格が750ドル、6本纏め買いで3,450ドルで、これでも24%引きです。記念のために写真を撮っておけば良かったなぁと・・。「シャトー・ピーション ラランド」を検索すると「真のスーパーセカンドワイン」「ボルドーでも最も需要の高いワインの1つ」「ポーリャック地区にしては葡萄品種のメルローを多用している」等々説明があり、まさかこのワインの試飲はあったのかなぁと今更ながらに思っています🍷

2023.08.11

コメント(0)

-

夏の暑さを吹き飛ばすデザート「マンゴーソゴ」@シンガポール「Asian Kitchen」

昨日はシンガポールの58回目の「National Day(独立記念日)」で祭日のため、前から気になっていたカフェに読書のために行ってきました。 ポメロ入りマンゴ―サゴ 10ドル 漢字の店名は「怡」和らぐ、喜ぶ、楽しむの意味 オーチャードロードにある伊勢丹デパートを右折してすぐのスコットロードにあるお店で、気になっていた理由は通りに面したオープンスペースのカウンター席の木製のテーブルの奥行が広く気持ち良く読書が出来そうと思っていたからです。シンガポールでは読書にぴったりのカフェを探すのは結構難しいです。正面にはスターバックスがあって、ヨーロッパのオープンカフェのような雰囲気があります。 メニューをじっくり見てトロピカルジュース、シンガポールの地ビール「タイガービール」、グラスワインと迷いましたがメニューの写真に魅かれて「マンゴーサゴ」を注文しました。シンガポールでは一押しデザートですが、ずっと「サゴ」は「氷」でかき氷の上にマンゴーが乗っているような物と思い込んでいて一度も食べた事がありませんでした(日本ではかき氷を食べると頭がキーンとして苦手でした💦) 注文したのは「ポメロ入りのマンゴーサゴ」でポメロは日本では馴染みのない果物だと思いますが、東南アジア原産でグレープフルーツや八朔のような柑橘系の果物で細かく丁寧に割いて入っていました。そしてつやつや光り輝く小さい球状の物がサゴ(タピオカのようなデンプンの粒つぶ)である事を今更ながらに知りました。歯ごたえも絶妙でどうしてこんな美味しい物を今まで食べなかったんだろうと後悔の気持ちになるほどでした。氷は勿論入っていますが邪魔するような量ではなくそれが時間と共に溶けていくと最後はまるで「マンゴージュース」のようで暑い昼下がりに心も体もクーリングさせてくれる「天国のデザート」のような一品でした。思い込みは禁物ですね。 クーリング効果とカウンター席の重厚で素敵なテーブルとの相乗効果で思った以上に読書も進みました。

2023.08.10

コメント(0)

-

コンゴ産のウランがアメリカの「マンハッタン計画」に使われ・・今日は78回目の「長崎原爆の日」

毎年この時期に第二次世界大戦に纏わる新たな事実がNHKスペシャル等で放送されますが、今月6日放送の「1938年に始まったウラン争奪戦」は原子爆弾の原材料の発見からアメリカに渡った経緯の詳細を伝える内容で私には目から鱗でした。 ベルギーの鉱山会社「ユニオン・ミニエール社」の取り締まり役だった「エドガー・サンジェ(1879-1963)」が当時ベルギーの植民地だったアフリカのコンゴに銅の採掘と管理のため派遣された際に「ウラン」を見つけ、使用方法が分からないまま何かに使えるかもと保管して置いたのが事の発端のようです。 ちょうど核開発を進めていたドイツが1938年にウランの核分裂現象を発見し、それに脅威を抱いていたアメリカがエドガー・サンジェを通して純度の高いウランを買い込む事に成功し、イギリスが最初に構想を考えた「マンハッタン計画(核兵器開発)」をアメリカが1942年に発表と繋がっていったようです。そして広島、長崎への原爆投下の1ヶ月前の1945年7月までにアメリカのニューメキシコ州で初の核実験を成功させています。 投下された2つの原子爆弾については「京都大学複合原子力科学研究所」のサイトに小学生向けの分かりやすい説明もありますが、広島に投下された「リトル・ボーイ」の原材料はウラン235(天然の元素)で使用された重量は62㎏です。一方、長崎に投下された「ファットマン」の原材料はウランから作られた人工の元素のプルトニウム239でウランの10分の1の6.2㎏ですが、1.3倍の破壊力を持っていたそうです。ただ長崎市が山で囲まれた地形で山によって熱線や爆風が遮断された事が広島の犠牲者より少なくなっていると推測されています(犠牲者の数は未だ正確には把握出来ていないようですが広島で32万人、長崎で18万人という記録もあります) 何故プルトニウムの爆弾を作る必要があったのかと調べると天然のウランは量が限られ、人工のプルトニウムであればある意味無尽蔵で作る事が可能だそうで、2つの原子爆弾の破壊力を比較するためにアメリカが全く必要のない2回目の投下を行なったというのは周知の事実ですが、奇しくもこの2回の原子爆弾の投下によって戦後アメリカは最大の核保有国として権威を振るい現在に至っています。今年の広島G7に参加した首脳陣の広島原爆資料館訪問のニュースを見てもこの投下に関わったイギリスやカナダなどの国々が地球歴史上最悪の「人体実験」を行ったという事実に真摯に向き合い反省し世界に向けての公式の謝罪が無ければ「核の大国」が核を棄て核のない世界を実現させるのは難しいのかと思わざるを得ません。 先日NHKの「保阪正康氏の最後の講義」という番組で「戦争という場面で人間は鬼になる」という言葉を聞き、殺さなければ殺されるという恐怖の中でも国のリーダーが「鬼」になってはいけないと強く思いました。

2023.08.09

コメント(2)

-

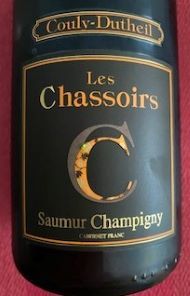

「在庫セール 60%オフのワイン」は未だ謎ですが、取り合えずロワール地方の赤を1本購入。

先週の日曜にワイン・コネクションで「1日限定1店舗のみ」で開催の在庫セールの一番の売り「最大で60%オフのワインはどんなワイン?」と興味津々で行って来ました。 注文用の4ページのリストを見るとフランス、イタリア、オーストラリア等々11ヶ国のワインを13のブース(Pallet)に分け全部で84種類のワインセールでした。程好い混雑ぶりで音楽が大きい音で流れていて気分を盛り上げていました。 ざっと見渡すと「結構ワイン・コネクションのワインを飲んでるなぁ~」と思う程見慣れたボトルがあり、出来れば今まで飲んだ事がないワインと会場を見て回り、1本目はフランスのロワール地方の赤を選びました。 Saumur Champigny 2019 度数13.5% 通常価格と1本、3本、6本購入の値段を表示 ロワールと言えばこの地方を代表するソーヴィニヨンブランの「プイィ・フュメ」は個人的にはかなり好きなワインですが、赤は暫く飲んでいませんでした。この地方を代表する葡萄品種カベルネフランで造られる「シノン」は「ピーマンを使った料理と相性がいいのよ」と以前教えて貰った事も思い出しました。通常価格40ドルが29.9ドルに値引きですが、6本纏めて買うと150ドルなので40%引きになるようです。纏め買いすると随分値引きになるというセールである事に納得です。そして1本買うと1本無料も数本あるのでこれだと50%引きです。なるほどという感じです。 今まで飲んだ事がないワインを纏め買いする勇気もなく取りあえず1本購入の「ソミュール・シャンビー」を昨日開けました。ワインを検索すると「柔らかくて、フルーティーで芳ばしい」とあるのですが、一口目は硬いという感じで渋みもあり、グラスをグルグル回して空気に触れさせて飲みましたが、私には中々手ごわいワインという感じでした。一晩寝かせて今日はピーマンを使った料理をと考えていてどれだけ円やかな味に変わってくれているか楽しみです。 60%オフについてはリストを良くチェックして2本目購入のワインに続きます。

2023.08.08

コメント(0)

-

「カワウソファミリー」の「仁義なき戦い」@シンガポール

National Geographicの画像から 今日のGoogleの壁紙が5匹の可愛い動物でクリックすると「ビシャン・カワウソ(Bishan Otter)ファミリーを称えて」とタイトルが出て来て、背景がベイ・サンズなのでまさかシンガポールの「ビシャン?」と思って調べてみると正にその通りでした。 今日はカワウソの日?と調べてみると「世界カワウソの日」は5月31日でした。イタチ科の動物で南極大陸、オーストラリア大陸、ニュージーランドを除く世界全域に生息、泳ぎが得意で水中での生活に適しているけれど「ラッコ」以外のカワウソは陸上でも自由に行動する事が出来るようです。 何故シンガポールのカワウソに注目?と思って調べてみると「都会に適応したシンガポールのカワウソ」として「National Geographic」にも取り上げられていました。そして2015年10月に始まったらしいカワウソの「ビシャンファミリー」と「マリーナファミリー」の抗争の様子がYouTubeやFace Bookの映像にあり見てみましたが甲高いキィ~キィ~と激しい声を上げて戦っている様子は迫力満点です。どうもカワウソは縄張り意識が非常に強い動物で(勿論人間界でもたくさんの事例があります)今後も両ファミリーの抗争が手打ちとなる日は来ないかもしれないと映像の投稿者が書いていて、ふとやくざ映画の「仁義なき戦い」というタイトルが浮かびました。「 River Wonders」のカワウソ館 現在シンガポールのMandai(マンダイ)地区にある4つの動物園の1つ「River Wonders」でジャイアントバンダの赤ちゃんをを見た後で、カワウソ館にも立ち寄りましたがおっとりとした様子で泳いでいたりまったりと岩の上に寝そべっていたりで、今日はカワウソの「もう一つの顔」を見てちょっと驚いています。

2023.08.07

コメント(2)

-

78年前に広島で被爆した「クスノキ 2世」@シンガポール植物園

2015年にシンガポールで唯一世界遺産に登録された「Botanic Garden(植物園)」に78年前の今日広島城公園で被爆した「クスノキ 2世」があることを、植物園でボランティアガイドをしている日本人の友人から教えてもらい最初に見に行ったのは一昨年の事です。 植物園は東京ドームおよそ13個分の広大な敷地で熱帯地方の植物や自然を満喫でき、またシンガポールの国花となっている蘭を展示する「Orchid Garden(蘭園)」もあり「クスノキ2世」はその蘭園入り口のすぐ左側にひっそりと植えられています。 英語名は「Camphor Tree」 下記は昨年2月に2回目に見に行った時に描いた日記です。 『1945年8月6日の原爆の投下の中、生き残ったクスノキ 2世です。母木は爆心地から北東にある広島城公園にあり何種類か原爆の中生き残った植物の一つです。「広島緑の遺産」からシンガポール国立大学の学生と植物園のスタッフがクスノキの種を受け取りここで養育されました。「広島緑の遺産」は世界中に平和のメッセージを広める目的で原子爆弾の投下の中生き残った木の種を広げる運動をしています』 プレートには「1983年首相中曽根康弘寄贈」と書かれています。 来星してすぐ前の職場で広島市出身の同僚がローカルの人達と出身地の話をした時、1人から「あぁ、1度壊れた町ですね」と言われ一言も返す事が出来なかったと辛い表情で話してくれた事が今でも忘れられません。私自身も原爆投下の話の時「過去の事は忘れて・・」と言われ、知る限りの知識と英単語を使って反論しながら歴史の受け止め方の違いに呆然とした思いでした。 それから20年近く経って見た植物園の「クスノキ 2世」は歴史の風化さえ感じさせるひっそり過ぎる様子で、現在進行中のウクライナ戦争で新たに核兵器の脅威がある中、核兵器廃絶への1つの小さな行動としてこの「クスノキ 2世」にスポットライトを当ててもと思いました。ドイツでの原子爆弾の研究開発、研究者達のアメリカへの亡命、そして実験としてアメリカがイギリスと合意して原爆を投下するに至った経緯、それを阻止出来なかった日本の軍部、政治、外交の落ち度、被爆被害の真実の情報はそれに関わった国々が協力して明らかにし2度とこのような惨事を起こさせない義務と責任があるのだと改めて思います。 余談ですが、前向きなニュースとして今日NHKで広島で5月に開催されたG7の後、広島原爆資料館を訪れる外国人観光客が増えている事、被爆者の方が英語を習い始めボランティアとして自らの体験を英語で観光客に伝えている姿が映し出されました。資料館を訪れた人や被爆の体験を聞いた人が核兵器がもたらした惨状を語り継いでいく事の大切さも実感しました。

2023.08.06

コメント(0)

-

明日「105回夏の甲子園大会」開幕。古関裕而氏の今年の「野球殿堂入り」を祝して山崎育三郎さんが「栄冠は君に輝く」を開会式で。

今朝のネットの記事で明日から始まる「第105回夏の甲子園大会の開会式」でミュージカル・スターの「山崎育三郎」さんが2021年に続き「栄冠は君に輝く」を歌う事を知りました。2021年はコロナ禍のため無観客での熱唱でしたが今年は吹奏楽の演奏のもと勿論観客の前で歌うという事でとても楽しみです。 2年振りに歌声を披露するのは「栄冠は君に輝く」など野球と関わりが深い作品を多く手掛けた作曲家「古関裕而(1909-1989)」氏が今年5度目の挑戦で福島市の念願であった「野球殿堂入り」を果たしたお祝いの意味があるそうです。私自身は2020年前期の朝ドラ「エール」で古関裕而氏の事を初めて知り、戦前、戦中、戦後という激動の時代に悩んだり苦しんだりしながら曲作りを続けた人生に感動しました。 古関氏が野球に関わった曲を調べてみると、最初の曲が昭和6年早稲田大学応援歌「紺碧の空」で同じ年にアメリカの大リーグ選抜チームを日本に招聘して開催された「日米野球行進曲」もありました。この年に野球の神様「ベイ・ブルース」の来日があったのかと調べるとこの年の来日はなく、昭和9年が初来日でした。そして「日米野球」の初回が明治41年だったという歴史の長さにも驚きます。明治になってアメリカから日本に伝えられた野球がしっかり日本に根付き、今年のWBCで侍ジャパンが世界一になったというのも感慨深いものがあります。 昨年の夏の甲子園大会は仙台育英高校の優勝で須江監督のインタビューに答える言葉が胸を打つもので昨年の8月の日記に書き、朝ドラ「エール」で山崎育三郎さん演じる伊藤久雄氏アカペラで力強く歌うシーンについても書きました。一年はあっという間で今年はどのチームが栄冠に輝くのかなと予想するのも楽しみですが、実はドラマの中で「栄冠は君に輝く」は事故のため野球を断念せざるを得なかった選手への応援歌として作った曲というのも心に沁みるものがありました。 今大会も明日からの熱戦に大いに期待して、故郷北海道の2チームを熱烈応援します!

2023.08.05

コメント(4)

-

マヨネーズ発祥の地スペインの町「Mahon」のチーズ &スペインのテンプラニーリョ。

スーパー「Cold Storage」のチーズコーナ―で目を引かれたのは表皮が赤く、まるで蒲鉾みたいな楕円形のチーズでラベルには牛乳で作られたスペイン産とあります。スペインのハードタイプチーズでは羊乳の「マンチェゴ」が一番有名かと思いますが、どんな味なのか試しに買ってみました。スペイン産のチーズにはやっぱりスペイン産のワインと思ってワイン・コネクションに白を探しに行きましたが生憎、白で値引きのワインはなく1本だけ値引きになっていた赤を購入しました。 「Prado Rey(生産者名)」2019年 度数14.5% 手前はカニカマで色比較 「プラド・レイ」の下の 「Crianza」はスペインの早期瓶詰の表示で「Single Vineyard」とあるので単一畑から収穫された葡萄品種「テンプラニーリョ」100%のワインです。 一口飲むと前日に飲んだイタリアのパワフルな「モンテプルチアーノ」のせいかちょっと物足りない味わいでしたが、スペインのチーズの後に飲むと味わいがかなり出てきた感じです。 バルセロナから南東にある右端の島が「メノルカ島」 「Mahon Whole Cheese」というチーズは初めてで、まずMahonを検索してみるとバレアレス諸島のメノルカ島にある町の名前でそこが生産地でした。そして驚いたのはこの町がマヨネーズの発祥の地であった事です。 18世紀半ばイギリス領だったこの島をフランス軍が攻撃をしかけ将軍達がマホンの料理屋で食べたソースをフランスに持ち帰った事からマヨネーズが生まれたと説明があります。チーズもどうりで美味しい訳です。というか歴史を知って更に美味しく感じました。 メノルカ島の観光案内に「信じられないほど透明な海のリゾート」と紹介があって、写真を見るだけで清々しい気持ちになります。ヨーロッパの長い歴史を持つ乳製品の偉大さをまたまた痛感です。

2023.08.04

コメント(0)

-

5回目の無料「抗原検査キット」宅配。何故全家庭に宅配が可能なのか等など。

住所はしっかり印字されていますが宛名は「The Resident(居住者)」となっています。 昨日郵便受けにシンガポール政府からの無料の「コロナ抗原検査キット」が入っていて、前回はいつだったか日記を見てみると昨年の12月でその前の8月にも今回とほぼ同じ時期に宅配がありました。来週の水曜(9日)はシンガポールの58回目のマレーシアからの「独立記念日(National Day)」で国を挙げての一大イベントが開催されるため、それに合わせてしっかり自分で検査して陽性であれば会場等に行かないようにというメッセージなのだと思います。ただ最近はコロナ感染者のニュースはシンガポールではほとんど目にすることがなく、公共交通機関でもマスクをしている人の割合は50%以下という感じです。 無料の「抗原検査キット(韓国製や中国製)」の宅配は2021年の9月に始まり、今回で5回目で韓国製です。宅配システムはとても便利で何故これが可能なのかと考え、昨年の8月の日記に下記のように書きました。 どうして抗原検査キットが全家庭に(勿論外国人も含めて)「Singapore Post(シンガポール郵便局)」で郵送可能かと考えると、人口が5百万人ほどで国土が東京23区とほぼ同じ広さであること以上に住所不定者がいないことが挙げられるかと思います。 初代首相のリー・クアンユーが57年前にマレーシアから独立する際に「全ての人が屋根のある家に住む」ということを目標の1つに掲げ、現在に至っています。また日本の「マイナンバー」に当たるIDカード等の番号によって政府がシンガポールに住む全ての人の情報を把握しているというのも大きいと思います。来星当時は政府に「個人情報が流れている・・」というのは正直怖いところもありましたが、普通に生活していれば害が及ぶこともなく、特にコロナ禍の危機の際には番号で管理してもらっていることでワクチン接種や無料マスクの受け取りの際は手間が省けてとても助かりました。特にワクチン接種に関しては紙面でのやり取りは無く、ID番号を携帯電話に入力、希望接種会場と日時を選んで送信するだけなので混み合って繋がらないという事も無く1分以内に予約完了です。 来週の水曜日(9日)でマレーシアから独立して58周年目という若い国で、国土も狭く資源も無く人口の少ない国ながら「名目GDP」は191ヶ国中34位「1人当たりのGDP」はスイスやカタールに次いで191ヶ国中6位というのはかなり健闘している国という印象です。IT技術を駆使した金融業、法人税を軽減し相続税を無くすなどして世界の富裕層を呼び込むという手法もあっぱれだと思いますが、先見性を持って国をリードしていく政治家達の手腕も大きいと在星20年目にしてしみじみ思います。

2023.08.03

コメント(0)

-

織田信長にあやかって最高の「勝運」?「熱田神宮の勝守・勝紐」

毎年この時期友人が日本から送ってくれる「サプライズプレゼント(お中元)」が昨日郵便で届き、私の好物の食材の中に何と「熱田神宮の勝守 勝紐」が同封されていました。 熱田神宮の名前は知っていても訪れた事がなく、果たしてどこだったかな?と調べて見ると愛知県名古屋市で「織田信長」とも深い縁があり「信長伝説」が残る神社でした。ちょうど先々週の大河「どうする家康」の「本能寺の変」の回で亡くなったばかりで凄いタイミングと思いました。 勝守と勝紐は戦勝の舞「陵王」の舞装束の柄で作られている事、勝紐は左手への巻き方も丁寧に説明があります。同封の「信長伝説」に「織田信長が桶狭間の戦いの前に戦勝を祈り、見事に今川義元を討つ事が出来た事から開運・金運・成就運・勝運・仕事運などと共に男らしさにあやかりたいと願う方々が多く参拝している」と書かれています。 熱田神宮を改めて調べてみると創建は第12代「景行天皇(71-130)」の時代で1900年以上の歴史がある神社でした。学校の日本史の教科書でおなじみの「仁徳天皇」は第16代なので、その4代も前の天皇の時代です。そして景行天皇の皇子が有名な「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」で天皇継承時には必須の「3種の神器」の1つ「草薙剣」で命を救われながらも剣をそのまま現在の名古屋市に置いたま三重県で没した事からこの剣と熱田神宮は深い繋がりがあるそうです。 そして草薙剣と言えば平安時代末期の源平合戦の最終戦「壇ノ浦」で入水した安徳天皇ともに海の底に沈み「八咫鏡(やたのかがみ)」と「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」は後に発見されたものの剣だけは見つけられず現在、代用品が使われているという興味深い歴史ミステリーの1つです。朝ドラ「らんまん」の中で高知県の越知町の横倉山が映し出されて「平氏残党と共に安徳天皇は生き延びて余生をこの地で過ごしお墓が残っている・・」というエピソードが紹介され、私は初めて聞く話に驚きましたが、もし剣だけを安徳天皇が持参していたらと想像が膨らんでしまいます。 熱田神宮を調べ日本の悠久の歴史にも触れているうちに「勝守、勝紐」のご利益がありそうな気になって来て、今年残り5ヶ月何か1つでも「勝」が得られればなぁと・・。

2023.08.02

コメント(2)

-

小樽の和スイーツ店「円甘味」がシンガポールの北海道フェアでドリアン入りパンケーキを販売!

シンガポールの高嶋屋デパートで今日まで開催の「北海道フェア」で驚きの一品を目にしました。小樽の和スイーツ店「Maruamami(円甘味)」が販売する「Mochi Dorayaki(Pancake)」で何とマレーシア産の有名ドリアン猫山王(Musang King)」入りが1個7.50ドル(750円)で売られていました! 小樽のスイーツ店「ルタオ」はシンガポールにも1店舗ありますが「円甘味」のスイーツは初めて見ました。ちょっと迷って無難な小豆とクリームチーズ入りを買いましたが、小ぶりながらボリュームたっぷりでした。ドリアン入りは依然気になっています・・・。 「果物の王様」と言われながら独特の匂いから「食べず嫌い」な人も多いと思いますが、私はたまたま来星してすぐに連れて行ってもらった路上でお店が並ぶゲイラン地区(公認の売春地区でもあります)で食べた新鮮なドリアンの美味しさには目から鱗で「ドリアンは普通に美味しい果物」になっています。ただ何かにミックスしてあるのは苦い経験から抵抗があったのですが、先日初めて食べたドリアン入りアイスクリームはかなり美味で驚きました。そしてドリアンの旬は年2回、6月~8月と11月~12月なのでドリアン入りパンケーキに丁度良いタイミングだったのかもしれません。 左がドリアン入りアイスクリーム シンガポールに2店舗展開のうちのオーチャード店 そしてドリアン入りのデザートと言えば人気のローカルスイーツ店「AH CHEW DESSERTS」では定番の「ドリアン・サゴ」を含めマンゴー入りなど6種類あって未だに挑戦していないので近々に行って試してみようという気になってきました。「何事もトライ!」で小樽の「円甘味」さんのトライの成果も知りたいところです。

2023.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1