2023年04月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

朝ドラ「らんまん」にサインと日本植物誌で登場の「シーボルト」

朝ドラ「らんまん」に最初は花の名付け親として「Siebold(シーボルト)」のサインが登場し、今週は宇崎竜童さん演じる「中濱万次郎」から万太郎にシーボルトの「日本植物誌」が手渡され、シーボルトの実際の登場はないものの(明治維新の2年前に亡くなっています)興味深いシーンでした。この本にはシーボルトが描いた全点150点が収録されているそうです。 シーボルトと言えば日本の鎖国時代に長崎に滞在したドイツ人医師で、「幕府禁制」の日本地図(伊能図)の写しを入手して自国に持ち出そうとした罪で国外追放(シーボルト事件 1828年)になったというのが一番有名な話だと思います。 昨年の日記にフランス人画家マネの「バルコニー(1868-1869)」という絵について書くために「オルセー美術館ガイド」を読み返すと絵の左下にある「紫陽花」についての記載があり、検索して更に調べるとシーボルトが「紫陽花属14種」をオランダに持ち帰り、その後ヨーロッパの「紫陽花ブーム」の火付け役になった事を知りました。日本の花をヨーロッパに伝えた最初の人だそうです。日本通でも知られたようで植物だけでなく、北斎を含む浮世絵も追放時に6点持ち帰っています(北斎作と判明したのは2016年)「バルコニー」マネオルセー美術館蔵 シーボルト事件から40年後に描かれた「紫陽花」 シーボルトはなかなか興味深い人物で「日本地図持ち出し事件」では関わった武士が何人か死罪になっているのに、国外追放処分の30年後に帰国後に生まれた子「アレキサンダー」と再来日が許されています。それだけ日本愛が強かったのかとも思いますが、アレキサンダーは類まれな語学力の持ち主だったようで1867年のパリ万博では慶喜の名代として参加した「徳川昭武」や「渋沢栄一」の通訳を務めたり、明治政府の下でその才能を買われ40年間「お雇い外国人」として雇用されたそうです。残念ながら大河ドラマ「青天を衝け」では登場していなかったと思いますが、もし万太郎とアレキサンダーが出会うシーンがあったらと想像してしまいます。 地図持ち出し事件は兎も角として、日本を深く愛したシーボルトが残した日本植物誌を万太郎が見て「自分の方がもっと日本の植物を広く世界に広める素質と能力がある」と確信するシーンに何か植物を愛する者同士の深い繋がりも感じました。

2023.04.29

コメント(0)

-

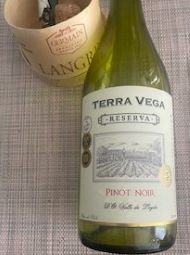

ドイツ産「ホワイトアスパラガス&オランデーズソース」に合わせてみた赤ワイン。

東京でワインバー(ワインに合わせた多彩な料理も提供)を経営する知人から月数回のニューズレターが届きますが、24日のレターの中に「仏・ロワール産のホワイトアスパラガスをオランデーズソースで」とあって春の風物詩であるホワイトアスパラガスの季節になっていた事に気が付きました。 昨年は久々にドイツ産の美味しいホワイトアスパラガスをドイツの白ワインで堪能したので、早速スイス人経営の食材店「Huber's Butchery」に行って来ました。もしかしてフランス産のホワイトアスパラガスもと期待しましたが昨年同様ドイツ産のみでした。 ホワイトアスパラガスだけ少し濡れたタオルがかけてあります(400~500円/100g) そして初めて聞くオランデーズソースを検索してクックパッドにある材料と作り方を見るとシンプルで簡単そうに見えます。<材料 2~3人分> 卵黄1個、レモン果汁 大さじ1 塩・胡椒 少々 バター40g<作り方> 湯煎した卵黄の入ったボウルに溶かしたバターをに少しずつ入れよく混ぜ合わせる。レモン果汁と塩・胡椒で味を調え混ぜ合わせ、マヨネーズ程度の固さになったら出来上がり。 ソースには粉末のバジルをかけて市販のローストビーフを添えてまずソースの試食です。作り立てでは卵とバターがしっかりと混じり合っていないざらつき感がありますが、レモンの酸味が際立ってアスパラガスの甘味を引き立て悪くないという感じです。 そして肝心のワインはニューズレターでは「ブルゴーニュ オート・ド・ボーヌ 2020」に合わせるとあります。これを赤のピノ・ノワールと勘違いしてブルゴーニュ産は高いのでニュージーランド産の値引きになっている30ドル台のワインを購入してしまい、飲み残しのカリフォルニアの赤(カベルネソーヴィニヨン 2020年 13.5%)を先に試してみると何となく一口目からホワイトアスパラガス&ソースにもマリアージュという感じでこれは驚きました。 ニュージーランド産「Over Stone」ピノ・ノワール 2019年 12.5%は飲む順番がいけなかったのか、硬さが残っているようなワインで相性としては今一つでした。 オランデーズソースは翌日サラダのドレッシングとして試しましたが、冷蔵庫で寝かせておくと固さもしっかり出て味も円やかになっていてこれは定番のソースにしたいと言う感じです(次回のために泡立て器をダイソーでしっかり購入して💦) 因みに東京のワインバーで合わせるワインを検索するとシャルドネ100%の白、2017年で3千円台でした。ニューズレターには『このワインは7度で固定しています。隙のない 果実味の美しさと、ふくよかな葡萄の柔らかさが融合して、まさにこれしかない瞬間があります。オランデーズソースの黄色い要素と、乳酸の柔らかさが相乗し、なんとも言えない感覚に』と流石に「スガシカオ」の「Progress」がバックに流れるようなプロフェッショナルのコメントです。 いつか試せる日が来るかなぁと・・。

2023.04.28

コメント(0)

-

ゼレンスキー大統領と習近平国家主席の電話会談&中国とウクライナの意外に蜜な関係。

昨日の中国の習近平国家主席とウクライナのゼレンスキー大統領の1時間ほどの電話会談のニュースには停戦から収束への可能性の光が見えた気がしました。 習主席の今年2月仲介役としてのプーチン大統領訪問ではあまり成果が挙げられず、ロシアの侵攻は相変わらず続き仲介役を自負するのであればロシアのみ訪問するのは片手落ちという批判もありました。 今回の電話会談でゼレンスキー大統領が習首席に「10項目の和平案(昨年11月提案)」の理解を改めて求め「領土の妥協に基づく和平はあり得ない」と訴えるこの主張が今後中国からウクライナへの代表団の派遣でどのように進展していくのか興味を引くところです。 話は変わって中国とロシアの深い繋がりについては周知の如くですが、池上彰著「世界の大問題13」の中に「ウクライナと中国の意外な蜜の関係」という箇所があって興味を引きました。 蜜の1つ目は両国間の貿易です。ウクライナにとって中国は近年輸出入共にトップ(全体の14~15%)でロシアの6~8%を上回っています。輸出品では穀物、輸入品では鉱物性燃料が1位になっています。中国の最初の空母「遼寧」ネットの画像から。 そして蜜の関係の2つ目として中国の最初の空母「遼寧」に纏わる話が紹介されています。ソ連崩壊前にクリミア半島のセバストポリにある造船所で製造中であった「ヴァリャーグ(遼寧の元々の名前)」はソ連崩壊後にウクライナの物になったそうです。その後1998年に香港の実業家が「マカオでカジノとして使いたいので売って欲しい(後に嘘と判明)」と交渉を受け、空母の整備を全て外して売却したところマカオではなく中国の海軍基地に運ばれ中国はウクライナで失業した技術者を雇い空母を完成させ遼寧と名前を付けたという、何かフィクションのような話です。 この事実を両氏が知らないはずはなく、ウクライナにある意味「弱み(借り)」がある中国が今回のロシアとウクライナの仲介でウクライナに大いなる忖度をしてくれればと勝手に期待します。 昨年小さなニュースでもし習近平国家主席がロシア侵攻を止める働きをしたら「ノーベル平和賞に値する」というのがありました。2018年に中国の憲法を改正して異例の3期目に当選した習近平氏(生涯国家主席も可能)がその経歴に華を添えるかもしれない「平和賞」は「貰えるものなら・・」という気持ちもあるのかなと勝手に想像します。それは別にしても「武器を供与せずあくまでも対話で」という中国外交に今回は大いに期待したいのと中国以外でこの役が出来る国は果たしてあるのだろうかと考えてしまいます。

2023.04.27

コメント(0)

-

「HAKUTO- R」の今朝の月面着陸は失敗でも宇宙開発の明るい未来が🌙

昨日のNHK「クローズアップ現代」のテーマは「実現迫る・空飛ぶクルマ」で2040年代には民間レベルで実現可能ではということでした。2040年代と言えば「人工知能(IR)」が人間の知能を超える(シンギュラリティ)と言われていて、果たしてそんなに遠くない2040年代がどんな世界になっているのだろうと思います。 そしてシンガポールでは夜10時半に始まるNHK「国際報道 2023」では「約4時間後にHAKUTO- Rの月面着陸の瞬間が・・」と流れリアルタイムで見てみたいと思いながら結局寝てしまい、今朝「残念ながら月から100㎞の地点から逆噴射で着陸を試みるも着陸直前に管制塔との通信が途切れ月との衝突で失敗」であった事を知りました。 国家プロジェクトとしてソ連、アメリカ(ルナ9号/アポロ11号共に1966年)、中国(嫦娥4号 2013年)の3カ国が月面着陸を果たし、成功すれば4回目の月面着陸ながらも民間(ispace)で成功したとなればとんでもない偉業です。 HAKUTO- Rが昨年12月11日に太陽の重力を利用して燃料費を節約するために遠回りの航行を始めたというニュースを私は見逃していましたが、ちょうど4ヵ月ほど(因みにアポロは3日で到着)で月着陸の予定通りだったようで、次回の挑戦については未だニュースを見ていませんが「民間初」を是非実現させて欲しいです。 着陸が成功していれば活躍した探査用小型ロボットの映像が流れたり、1週間の月滞在の実現を目指してとあると、これもまた2040年代の話なのだろうかと想像します。 改めて「月に住む事が難しい問題」を検索してみると①大気がないため宇宙からの放射線をそのまま浴び人体に有害であること。②これも大気がないため月の赤道辺りでは昼間と夜の温度差が290度であること。②月の極地方には氷の存在(約6億トン)が認められるも氷を溶かして水を作り出す事の難しさや必要な水の数パーセントしか賄えないため水は地球から運ばなけらばならない事。①と②の対応策は地下に造った建物に住むしか方法は無いと思うのですが、それでも試しに滞在して「地球の良さを再認識したい!」と思う人は少なからずいるのではと勝手に想像します。 後10年、20年後で今まで夢のような話だった世界が現実として目の前に現れるのかと思うとあまり「ぼぅ~」とせずにアンテナを張って必要最低限の情報を得る努力は必要なのかと痛感させられます。

2023.04.26

コメント(0)

-

「スゴ技策士」坂本龍馬が「いろは丸事件」で紀州藩から受け取った7万両(30億円)の賠償金。

先週のNHK「歴史探偵」は坂本龍馬の「龍馬の本当のスゴさとは」を3つのテーマを基に今までの龍馬像や歴史を少し覆すような内容でした。先日の日記で1つ目のテーマ「薩長同盟と寺田屋事件」を書いたので今日は2つ目のテーマ「いろは丸事件」です。 いろは丸事件については龍馬の商船と紀州藩の藩船の衝突事故が瀬戸内海上であり紀州藩から多額の賠償金を得たという事ぐらいしか知りませんでした。 左の小さな船が龍馬の商船 左下から上がっています。 番組の中では紀州藩と龍馬の主張が航海図を基に説明があり、船の先端の左右にある赤と緑のランプのうち相手側の赤のランプを先に見た方が衝突を避けるよう進路を変えるというルールがあったようで、紀州藩の主張では左下から進んで来た龍馬の船が進路を変更する義務があったという主張です。左上から下がっています。 一方、龍馬の主張は左上から進んでいるので赤のランプを先に見たのは紀州藩という事になります。これについては航海日誌を検証した結果後に紀州藩の主張が正しい事が立証されているようです。 そして紀州藩からの賠償金7万両(現代のお金で約30億円)の内訳として龍馬が船に積んでいた400挺の「ミニエー銃(フランス陸軍が開発)」の損失がその半分を占めているそうですが、実は銃は船に積んでいなかった事が実証されているようです(穏やかな瀬戸内海の海底からも未だ発見されず) 更に、賠償金の支払いを渋る紀州藩にとどめを刺すように龍馬がよさこい節に合わせて作った紀州藩を揶揄する歌を長崎で広め世論をしっかり味方に付け「金勘定に疎い武士」を逆手に取るように賠償金の支払いさせたようです(龍馬の実家は豪商で武士に多額のお金を貸していた実体験を生かして)『船を沈めたその償いは、金を盗らずに国を盗る♪よさこい よさこい♪国を盗って、蜜柑を食らう♪よさこい よさこい♪晩に来い♪(いろは丸を沈めた賠償金を紀州藩が払わないのなら、戦さをする) 白を黒と言い含め、無い物を有ると良い、現代のSNS以上の情報網で世論を味方に付けるその「策士振り」に龍馬の今までのイメージが崩れるという事は私には全く無く、嘘はいけないという事は百も承知でこれぐらいの交渉術を持つ策士が1人でも現代の日本にいたらいくつか解決出来る難問があるのではと思わされます。 因みに一昨年シンガポールで開催された「Life in EDO 浮世絵展」で江戸時代のお金(両)が現在の円でいくらぐらい?という展示もあって見直してみると馬一頭と刀一鞘が同じ25両(165万円)なので7万両という金額がいかに凄いものであるか実感します(注:馬と刀の円への換算だと7万両は46億円になります)

2023.04.25

コメント(0)

-

習近平氏が目指す理想の「共産主義」&「文化大革命」の事。

20年前の4月1日に香港のホテルで投身自殺をし亡くなった俳優「Leslie Cheung(レスリー・チャン)1956-2003」を偲ぶファンの姿がNHKのニュースで今月2回流されました。カンヌ国際映画祭で「パルムドール賞」受賞 追悼に参加したファンの1人が「レスリー・チャンが活躍していた頃の自由があった香港が懐かしい」とインタビューに答えていて、思い出すのは1993年の中国映画「さらば、わが愛/覇王別記」です。香港がイギリスから中国に返還される4年前の映画です。京劇役者を演じるレスリー・チャンの凛とした美しさと毛沢東による「文化大革命(1966-1976)」によって京劇が堕落の象徴として弾圧され自己批判の強要や「市中引き回し」のような恥辱を受けます。それから約10年後ようやく京劇役者として復活するものの、劇中のさなか愛する人の腕の中で自ら胸に剣を刺すという衝撃のラストシーンで私の中では中国映画では「ラスト・エンペラー」と共に強い印象を残している映画です。 この映画の影響もあり「文化大革命って一体何だったんだろう?」という思いがずっと残っていますが池上彰著「世界の大問題13」の中に『昨年秋の中国共産党大会で習近平氏(今年6月で70歳)が2期10年68歳定年制のある「国家主席(総書記も兼務)」の規則を撤廃、習近平氏が異例の3期目当選を果たし毛沢東時代のような終身制の道と共産主義の理想(共同富裕)に戻ろうとしている事、そして毛沢東が果たせなかった台湾統一も目指している』とあり、一連の中国の動きが少し理解出来た気がしました。 香港も返還時の約束「一国二制度」は2020年の「国安法」によって有名無実のようになり、ロシアのウクライナ侵攻についてもロシアへ中国の兵器の供与があるのではとの不安やウクライナ侵攻終結に向けての鍵を握る国の1つとなっている中国台頭の理由の1つはある意味揺るぎなく共産主義を継続している指導者達に因るものなのかとも思います。 世界初の「共産主義国を樹立したソ連」を兄とし、それに続いた中国がソ連崩壊(1888-1891)後もある意味盤石に見える体制を維持している理由や原因についてもっと考えてみると「国を強く豊かにする」とか「共同富裕」についてのヒントがあるのかもしれません。ただ池上彰氏の見解では「文化大革命(毛沢東)のお陰でみんな平等に貧しくなった経緯、共同富裕の実現は中国でも現状や立ちふさがる問題を考えると非常に難しいが、中国の今後は終身皇帝の地位に就いた習近平氏の国家構想によって決まる」とあり、米中戦争とも言われる今中国の今後の動きからは目が離せないのかなと思います。

2023.04.24

コメント(0)

-

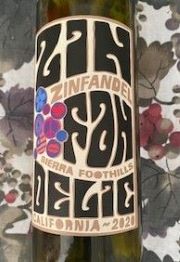

カリフォルニアSummerWood「ルーサンヌ」とSierra Foothills「ジンファンデル」@お家ご飯

昨日は「Hari Raya Puasa(ハリラヤ・プアサ )」というイスラム教の断食明け(お正月に相当)の祭日でシンガポールも24日(月)が振替休日になるため3連休の初日に「お家ご飯」となりました。 A氏は定番となったカリフォルニア「SummerWoood」で初の白ワインと伊勢丹で購入の「本マグロの大トロ、中トロ、赤身」の刺身セット、K子さんは先月のインド出張時にチャンギ空港のショップでスタッフにカリフォルニアワインでお薦めしてもらった「Zinfandel(ジンファンデル)」に手作りの蟹クリームコロッケ、私は「Cotes Du Rhone(コード・ドゥ・ローヌ)」の白、ポテトサラダ、シーフードスープ、ローストビーフにコムテチーズと祭日らしく贅沢なな品揃えとなりました。「Old Vine(古樹) Zinfandel Sierra Foothills 」2020年 アルコール度数14.5% ジンファンデルという品種は収穫の直前に糖分が急増することでアルコール度数が上がるそうですが、フルボディながら滑らかでタンニン(渋み)もあまり感じず飲みやすいワインで締めのワインとなりました。「これぞカリフォルニアを代表する葡萄品種」をアピールするラベルのデザインも面白いです。 2018年 アルコール度数15%以上16%以下 葡萄品種「Roussanne(ルーサンヌ)」 フランスローヌ地方の中心的品種「ルーサンヌ」100%は私は初めてで、グラスに注ぐとまず濃い黄金色に3人とも目を見張りました。フルボディらしくふくよかでコクのあるこのワインは油の乗った刺身にもしっかりマリアージュし、大満足の1本であっという間に飲み切ってしまい「コード・ドゥ・ローヌ」へと続きましたが美味しさは圧倒的に「SummerWood」に軍配です。 裏のラベルに日本語の説明があるとホッとしじっくり読んでしまいます。『梨、ネクタリン、トロピカルパイナップルとシトラスのアロマから、徐々にハチミツ、バナナプリン、甘いオーク、そしてしっとりと濡れた石のアロマへと変化していく~』 濡れた石のアロマ・・初めて聞く表現で、今度石を拾って来て霧吹きで水をかけ臭いを嗅いでみようかなと思う程ユニークな表現です。漫画「神の雫」にもこんな表現は出て来た事がなかったかなぁと余計な事まで考えてしまいますが、何でも修行です🍷

2023.04.23

コメント(2)

-

昨日の「ルーズベルトゲーム」日ハム対楽天「両監督の胸の内」

昨日の「日ハム対楽天」は日ハムが2年振りの単独5位を目前に9回で逆転サヨナラ負けとなってしまいました。今朝のネットの記事には新庄監督の「なんちゅうゲームや」の後に「最終的なスコアーは7対8で一番面白いと言われるルーズベルトゲームでゲーム的には面白かったですけど・・」と言って肩を落としたとあります。 私は「ルーズベルトゲーム」というのを初めて聞いたので調べて見ると、野球を愛した32代アメリカ大統領「フランクリン・ルーズベルト(1882-1945)」がニューヨーク・タイムズの記者に宛てた手紙に「点を取られたら取り返し8対7で決着する試合が一番面白い」と書いた事で8対7の試合にルーズベルトの名前が使われるようになったそうです。そう言えば「七転び八起き」という言葉もあるので7と8の数字には世界共通の特別な意味があるのかもしれません。確かに昨日の試合は初回に楽天が1点、5回に日ハムが7点、その裏に楽天が3点と「取られたら取り返し」でしたが、その後は日ハムはずるずると点を取られ・・。 新庄監督は20001年から2003年まで大リーグのニューヨークメッツとサンフランシスコジャイアンツでプレーしていたので、アメリカでは知名度が高いこの言葉がすぐ頭に浮かんだのかと思いましたが、検索を続けると2014年「池井戸潤」氏原作で社会人野球にスポットを当てた「ルーズベルトゲーム」がドラマ化されていて私はこのドラマは見逃していました。『追記』 2023年4月25日 またしても今日ルーズベルトゲームになり日ハムの惜敗😿『追記』 2025年5月11日 久し振りに昨日日ハムのルーズベルトゲームを楽しみました。またしても楽天戦でした。4回表の楽天の満塁ホームラン、5回裏の日ハムの満塁ホームランで競り勝ったのは日ハムでした。2023年の最下位チームから昨年はリーグ2位に浮上!大きな成長ぶりが見られる日ハムは今年は頂点に立つ事が出来るかどうか益々応援に熱が入りそうです。

2023.04.22

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」で土佐に龍馬が現われた理由 &「寺田屋事件」の真実は?

今週のNHK「歴史探偵」は「幕末のヒーロー・龍馬の本当のスゴさとは!?」で「薩長同盟」「大政奉還」「いろは丸衝突事故」の3つをテーマに「策士」として暗躍した龍馬に焦点を当てていました。舞台は「脱藩の道」がある佐川町 すぐ思い出すのは朝ドラ「らんまん」で「天狗」と言う名前でディーン・フジオカさん演じる「龍馬」が土佐に現れたシーンで、NHK高知放送局のホームぺージを見ると万太郎と偶然出会った慶応3年(1867年)3月は龍馬は下関にいて脱藩後に土佐に戻った史実はないとあります。確かにドラマの中では龍馬の同志が「何やりゆうがですか?下関におることになっちゅうがですき」と軽はずみな行動を警告しています。 そしてドラマの中、2人が土佐で出会うという場面を造り出したのは植物学者「槙野富太郎」氏が龍馬の親族であり自由民権運動の弁士達と深く長い交流があり、彼らの影響もあって龍馬に憧れや敬愛の念を抱いていたからと説明があります。 「歴史探偵」ではその架空の出会いの1年前の1866年1月に結ばれた「薩長同盟」の通説(1月21日締結)を少し覆すものでした。理由としては前日の20日に長州側の木戸孝允の送別会(締結の祝いのように)が龍馬や薩摩側の西郷隆盛、小松帯刀等と催され、その翌日に木戸孝允は大阪に発っている事を挙げています。そのため残された日記から締結は1月18日だったのではという新説ですが、その日は龍馬が未だ大阪にいたため同席は無かったのではという推論です。ただどちらにしても同盟の下地を作ったり証人となった事は間違いのない事実です。 そして歴史好きとして興味を惹かれたのは締結から数日後の1月23日に伏見奉行が龍馬達を襲った「寺田屋事件」です。龍馬も酷い傷を負って追手から逃れる様子を小説で詠んだ事がありますが、その寺田屋事件は龍馬が自分達を襲わせる策士としての一面ではというのが番組の推測です。元々幕府から目を付けられていた龍馬が定宿にしていた寺田屋を敢えて宿泊先に選んだ事と薩長同盟締結に関する書類をあっさりと伏見奉行に奪われ公の物となっている事です。番組では特に薩摩藩の中で長州と手を組む事に異論を唱える人達がいた中で、薩摩藩に「長州に何かあったら薩摩を助ける」という決まり事を示し、また幕府に対しても敵対していた2大勢力が手を組んだと知らせる事に大きな意味があったのではという説明に寺田屋事件に関する私のモヤモヤはちょっと解消された気がします。 これが真実だとしたら命を懸けて・・・とまた龍馬に心酔してしまいそうですが、薩長同盟や大政奉還に策士として深く関わっていても「現場にいなかった」と言うだけで学校の教科書から坂本龍馬の名前が消えてしまう可能性も・・と番組でコメントがあり龍馬ファンとしては永遠に教科書に名前を連ねて欲しいと切に願います。

2023.04.21

コメント(0)

-

「尾崎豊のように歌いたい・・」長男尾崎裕哉さんの熱唱「I Love You」@「うたコン」

今週のNHK「うたコン」に故尾崎豊さん(1965-1992)の長男「尾崎裕哉(1989-)」さんが初出場して「I Love You」のカバー曲を披露しました。番組内で裕哉さんが赤ちゃんの時の写真も紹介され「尾崎豊のように歌いたくて歌手になった」という言葉に「じわっ」となりました。 「I Love You」はアルバム「17歳の地図」に初収録されたのが1983年でシングル盤は1991年にリリースされています。尾崎豊さんが亡くなった後も何度も耳にし強く記憶に残る歌なので、裕哉さんの最初の歌声だけで私には「お父さんの歌唱を超えているのでは・・?」という印象でした。その後YouTubeでオリジナルを聴いてみましたが、尾崎豊さんはもっと甘い声であっさりと感情を押さえ気味に歌っているようにも思えました。 改めて尾崎豊さんの人生を検索してみると青山学院高等学校時代に「15の夜」でデビュー、同級生とのお酒に絡む問題などもあり結局は中退を決意した後、現在でも「若者のカリスマ」と呼ばれる存在になるまでの苦悩や挫折などが歌詞とオーバーラップし「人生が歌そのもの」という感じがします。 検索した記事には亡くなった4月25日の5日後に行われた葬儀・追悼式の参列者は4万人近くに上り、その規模は美空ひばり、吉田茂に匹敵するものだったとあり今更ながらに特に当時の若者に与えた影響や精神的支えになったその存在感に驚きます。死因については覚せい剤使用に絡む「肺水腫(極度の飲酒に因る)」というのが通説らしく、また遺書が残されていた事も書かれていました。尾崎豊さんの妻から「長男の裕哉が物心つくまで公表しないで欲しい」という要請もあったとあり、裕哉さんが歌手になりたいと思ったきっかけがその遺書にもあったのかなぁと想像したりします。 今回の「うたコン」初出場で「I Love You」のカバーは2016年に始めた事を知りました。裕哉さんには「昭和の名曲」から「令和の名曲 I Love You」として長く長く歌い続けて欲しいなぁと思います。

2023.04.20

コメント(4)

-

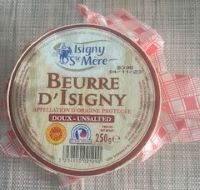

アイスクリームのようにとろけるバター「Beurre D'Isigny AOP」

友人から頂いたイギリスのバターが残り少なくなって 、久々にフランスの「Echire(エシレ)」が食べたくなって先日食材店「So France」に行ったら見当たらず、同じような木の器に入った「Beurre(バターの意味)D'Isigny(イズニー社)AOP(原産地名称保護)」があって試しにと購入しました。値段はエシレより安く250gで10.8ドルです。シンガポールの食品の多くは輸入品なのでどうしても高くなってしまいますが、ヨーロッパ産のバターやチーズは日本より割安感があります。ピンクの紙が「Unsalted(無塩)」で青が「Salted(有塩)」 エシレバターの産地はボルドーのちょっと北にあるエシレ村ですが、イズニーはフランス北部モン・サン・ミッシェルで有名なノルマンディー地方(カマンベールチーズの産地でもあります)のバターです。 ネットでイズニー社製のバターを調べると「柔らかいミルクの味わい、アイスクリームのようにとろけるバター」と説明があり、早速トーストに塗ってみるとこれはエシレと互角というかそれ以上の美味しさに思えました。さらに調べるとフランスではトーストにはよりミルクの味を感じる「無塩バター」が定番とあり健康のために無塩が良いのかなという程度でいつも無塩を選んでいたので何だか嬉しくなりました。そして塗る前に冷蔵庫から出してバターナイフですぅ~と切れるような具合になってからが「塗り時」と細かい説明もあります。何でも面倒くさがらずにやるのが「一番美味しく食べるコツ」のようです。 因みに同じイズニー社製でほぼ同じパッケージなのに値段が5倍くらいするのを発見しました。一番下に表記のある「Extra Fin」といのが高い理由のようで、もうこんな高価なバターは恐れ多くて・・・という感じもします。 先日日記に書いたロワール地方のチーズ「「Buchette aux Fleurs(ビュシェット・フルール)」ですが、自分が撮った写真では花の色鮮やかさが伝わらないとネットで調べてみました。赤色の薔薇、青のヤグルマギク、黄色のマリーゴールドがより鮮明に見えます。こちらはもうすぐ完食ですが、昨日はトーストにイズニーのバターと一緒に縫って、ちょっとフランス気分で至福の時でした。

2023.04.19

コメント(0)

-

「住民税」に相当する税金が無い国「シンガポール」

昨日G7の軽井沢会場でのワーキングディナーの写真と料理の詳細がネットの記事にあり、長野県の食材を使った料理とお酒にほっこりしました。ワイン好きとしてはすぐワインに目が行ってしまいますが、赤は「井筒ワイナリーの「塩尻 2013年(メルロー/フルボディ)」のようで検索してもヒットするのは2018年で3万円ほどでした。ワーキングディナー ネットの画像から。 酒税の高いシンガポールではワインについては生産量と輸入量でどうしてもヨーロッパやオーストラリア、チリワインに比べて日本のワインは競争力がなく扱っているお店は極僅かです。 因みにシンガポールの酒税の計算は「S$70x重量(ℓ)xアルコール度数」でアルコール度数が関係するためウイスキーの酒税はかなり高くなります。それでも日本酒や日本のウィスキー人気は非常に高く酒税が高くても山口県の「獺祭」や「山崎」人気は不動です。長野県だけでなく全国の日本酒をもっともっとシンガポールに輸出して欲しいと思っています。 シンガポールで他に税率が高いのはお酒と同じ嗜好品に分類されるタバコ税で日本で500円~600円/箱がシンガポールでは850円~1200円ほどです。そして最高に高いと思うのは車にかかる税金です。国土が淡路島ぐらいと狭いため環境を考えて車の数を規制するのが元々の目的と言われていますが、車を買うためには「COE(権利書)」を購入しなければならず(3~4万ドル(300~400万円ほど)で10年期限で更新でこれは全て政府の財源になります。車は全て輸入車のため関税も加わり新車であれば1千万円以下の車は無いと言われています。 私のようにタバコを吸わず車を持っていない人間にとっては正直「取れる所(富裕層)からたくさん取って!」という気持ちです。そのお陰なのかこの国には住民税が存在せず、支払う税金は日本の消費税にあたるGST(8%)と所得税のみです。所得税も日本に比べてもかなり税率が抑えられています(特に低所得者の税率は低くなっています) ある意味効率良く税収を得て「格差が少なくなる社会」を目指している国と外国人の私には映ります。改めて日本の住民税は「区市町民税」と「都道府民税」で一律所得の10%なのでこれは平等なのかなと考えてしまいます。

2023.04.18

コメント(2)

-

春の訪れをお祝いするような「ロワールのチーズ」&マーガレット・リバーの白

先日、食材店「Providore」で春を感じさせるフランスのロワール地方の山羊乳のチーズ「Buchette aux Fleurs(ビュシェット・フルール)を見つけ試しにと1つ購入しました。表面にふんだんに飾られている食用花は見た目ではどんな花かは分からないので、取りあえず飲み残しのプロヴァンス・ロゼに合わせてみました。山羊乳の独特の癖のような味がなくクリームチーズのように円やかで、花の味もチーズと上手く溶け合っているようです。 「Domaine Siouvette」 2021年 13% ロワールのチーズなのでやっぱりロワール・ヴァレーのソーヴィニヨン・ブランと思い「ワイン・コネクション」に行きましたが値引きになっているワインは無く全て50ドル以上と高値で断念、迷って値引きで30ドル台のオーストラリアのマーガレットリバーの白にしました。 ソーヴィニヨン・ブラン &セミヨン 2022年 13.1% ラベルの花の模様もチーズに合っているようで、スライスしたチーズをミニ・プレッツェルやナッツ類などに合わせました。ロゼに負けないマリアージュです。ワインはメインのカルパッチョ風のお刺身にも相性抜群でした。 赤色の花は桜餅に乗っている桜の花びらのような味わいもあり、ネットで調べてみると赤色は薔薇、青がヤグルマギク、黄色はマリーゴールドだそうです。朝ドラの槙野万太郎先生は花をこのように食す事をどう思うかな?と余計な事まで考えてしまいました💦そしてこのチーズの名前「Buchette」はフランス語で切り株の意味で切り株型のクリスマスケーキと同じ形状で実はクリスマス用のチーズだそうです。 そしてお薦めのワインはロワールのスパークリングだそうで、これは見つけるのはちょっと困難かと思いますが、それに近いスパーリングを探す楽しみも出来ました。

2023.04.17

コメント(4)

-

ナッツの効能を信じて。初めて「昆布とオイル漬け」を試しました。

「ナッツ類」は血中の悪玉コレストロールの割合を下げる働きがあると言われる「植物ステロール」や「オレイン酸」を含み、また抗酸化作用のあるビタミンEや食物繊維など体に良い食べ物である事は周知の通りです。随分前に「くるみ」の効能を読んでから「仙人の食べ物(中国で長く摂ると長生きできると言われている)と異名を持つ「松の実」と一緒に毎日晩御飯の時にいろんな料理に添えて摂っていましたが、最近「アーモンド」がナッツの中で一番栄養が高いのと「カシューナッツ」が鉄分や亜鉛を多く含んでいるというのをネットの記事で読んでから、毎日4種類を摂っています。もっと効能を調べていろんな種類のナッツを摂る方が良いのかなと思いながら、気を付けなけらばならないのはナッツ類はカロリーが高いので食べ過ぎ注意です。くるみは一日3粒をずっと守っています。アーモンドは一日20粒まで大丈夫とか摂る量や効果がより出る時間帯までアドバイスがネット上でたくさん紹介されています。 瓶はお洒落で再利用できそうです。 内容量35gで25ドル(2500円)は流石に高価です。 そして、シンガポールで2店舗展開するスーパー「明治屋」の併設店「北海道どさんこプラザ」で先日初めて「NutsKo smoked olive oil(ナッツと昆布オイル漬け)」を見て裏のラベルをチェックすると毎日摂っているアーモンド、カシューナッツ、くるみのオリーブオイル漬けで、こんなナッツの食べ方があるんだと一緒に値段にも驚きました。 ナッツ類は全て「Raw(焼いたり他の物を加えない物)」を買うようにしています。 家にほとんど全ての物が揃っているので早速試しに小瓶に全てを入れて試してみました。オリーブオイルは最近嵌っているギリシャ産で昆布は北海道産です。数時間漬けただけでは「ナッツがオイルまみれ」というのが正直な感想で昆布は当然硬いままなのでお湯で戻して柔らかくしてからとか今後工夫が必要かなと思います。来週の土曜に「お家ご飯」を予定しているのでその時に出して感想を聞いてみたいと思っています。ワインの「アテ」の一品にも良いかなぁと。 余談ですが、どさんこプラザの入り口には鈴木知事の等身大のパネルが置いてあって、他の都府県の関連店でこんなパネルを見たことがありません。シンガポールでの北海道人気(自然、雪、海鮮等など)は断トツで、それに一役買ってくれてるのかなぁと思いながら心の中で「北海道頑張れ!」とパネルに話しかけています(故郷愛☺)

2023.04.16

コメント(0)

-

日本初認定「大阪IR(カジノを含む複合型リゾート)」& シンガポールのカジノのターゲットはあくまでも外国人観光客。

昨日、大阪のIR(カジノを含む複合型リゾート)計画が国内初の認定を受け2029年秋~冬頃の開業を目指すとニュースがありました。 2年まえの2021年、候補地「横浜」での誘致については反対派が多数派を占め認定が受けられなかったというニュースの後はIR関連のニュースをチェックしていなかったので私にはビッグニュースでした。「マリーナ・ベイ・サンズ」のカジノ。喫煙と禁煙が階によって分かれています。 日本のIR開業、特にカジノについて興味があるのは、2010年にシンガポールの「セントーサ島(ゲンティン系)」と「ベイ・サンズ(ラスベガス系)」がほぼ同時に開業し、現在も政府の財源としてかなり貢献している感があるからです。 コロナ禍前2019年のカジノの実績ではマカオ、ラスベガスに次ぐ世界第3位の収益を上げていて、観光客は2010年の3倍の1900万人、観光収入は2兆円(8千億円のアップ)にまで増加しました。 そしてコロナ禍後のカジノの収益について四半期ごとのグラフがネット上にあって、2022年(右側の4点)はかなり回復基調にあり、計算してみると1千680億円の収益のようです(1シンガポールドルが100円のレート) シンガポールのカジノ誘致の歴史に関しては38年前に遡る1985年に構想が始まりその時は全て却下されたものの、2004年、現在の「リー・シェンロン首相」の時に再度構想が持ち上がりIR導入が即決定されたようです。 カジノに関しての最大の懸念はシンガポールでもやはり「ギャンブル依存症」への対応です。シンガポールではカジノ戦略の成功例を持つ外国企業に一任したこと、ターゲットを外国人観光客に絞りシンガポール国民や永住権(PR)を持つ人からは入場するだけで1万円ほどの入場料を取るという厳しい規制や政府の個人情報管理によるところも大きいです。それでも開業当時は貸金業者が増え、そこからお金を借りてカジノに行くという噂も結構ありました。「負」の要素をいかに押さえて日本の更なる財源確保に向けてどんな先手を打ち続けていくかはカジノを管理する団体、府や国の連携協力が必要になるのかと思いますすが、2025年「大阪・関西万博」の舞台「夢洲(ゆめしま)が2029年IR開業の舞台へと引き継がれ、少しでも日本の将来への「夢の実現」に貢献してくれればと思います。

2023.04.15

コメント(0)

-

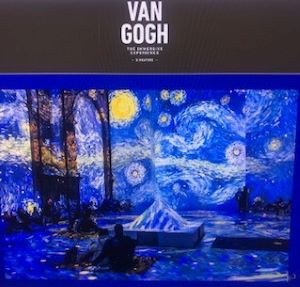

「ゴッホ没入型体験」@ シンガポール セントーサ島の会場で。

映像を見る限り床に座って観賞できるようです。 日本では「Van Gogh アライブ」というタイトルで開催されている(終了した会場もあります)「ゴッホ没入型体験(The Immersive Experience)が東南アジアでは唯一シンガポールで開催中(3月から6月まで)です。 島全体がリゾート(カジノやユニバーサルスタジオ等など)になっているセントーサ島の「The Forum」というショッピングモールのイベント会場が使われ、文字通りゴッホのアートとVR(ヴァーチャル・リアリティ)が出会う360度で展開する展示会で、やっと今月30日のチケットを購入し今からとても楽しみにしています。 ゴッホと言うと私の一押しは緑と青のコントラストが印象的な「アイリス(1889年 サン・レミの療養所で)」でしたが、アルルでのゴーギャンとの一連の出来事を知るうちに青や黄色で描かれた「星月夜 1888年」やゴーギャンがアルルにやって来るのを待ちわびる心の象徴のような鮮やかな黄色の「ひまわり」にもかなり惹かれるようになりました。 そして「ゴッホの耳切り事件」の後、弟のテオ夫婦に誕生した子供のために描いた心の平安を示すような淡い青色とピンクの「花咲くアーモンドの枝(1890年 サン・レミ療養所からオヴェールに移って)」を見る限り自殺に追い込まれるような心の状況ではなかったのではと思ってしまいます。 「ゴッホの自殺」で思い出す映画は2017年の「Loving Vincent(邦題は最期の手紙)で「ゴッホは殺されたのでは・・」という仮説の基にゴッホの絵が油絵風にアニメーションで大型スクリーンに映し出され(125人の画家によって約6万枚の油絵が描かれたと説明がありますが、実際に映像で流れた絵の数は分かりません)その迫力と共に絵画好きにとっては至福の時を過ごせる映画でした。 そして今回の「没入型」の展示は300以上のアートワークが360度のパノラマで体感できるようです。この展示を見た後に、自分の一押しが変わるような経験が出来ればとも思っています。

2023.04.14

コメント(2)

-

Chat GTPから人口知能の「シンギュラリティ(技術的特異点)」について。

現在著名な起業家や学者が開発の停止を求めたり、使用を一時的に禁止したりする国が出る中で対話型AI「Chat GTP(マイクロソフト社出資)」のCEOサム・アルトマン氏と岸田首相の面会の様子が先日NHKで放送され、その際にChat GTPによって現在可能になっている事がいくつか紹介されました。ヒントを与えると流暢な手紙や小説のような物を造り上げることが可能とあり、正直に言うと「凄い」というより「怖いなぁ」というのが感想でした。 ネットではChat GTPの大きな問題の一つがAIの能力よりも「世界で数えるほどの企業だけがこれらのAIを開発し、提供するリソースを持っているため究極的には彼らの利益に繋がるように作られている」という指摘もあります。 ただ人間の労働に替わるAIの活用は今後増えて行くのは勿論必至で、野村総合研究所は「今後10~20年後国内の労働人口の約49%が人工知能やロボットで代替可能になる」という結果を発表しています。 そして的場昭弘著「20歳の自分に教えたい資本論」の中にも「人工知能の問題」についての記述があり「シンギュラリティ(人類の何億倍もの知能を持つ技術的特異点のこと)」への到達予測は2045年と考えるコンピューター科学者の名前を挙げています。 将来人間にしか出来ない仕事は?と考えてすぐに浮かんで来ないのは多くの仕事が人工知能によって代替可能なのかなと思いますが、後は人工知能の使用を人間がどのように制御し共存していくかにかかっているのかもしれません。 人間の英知が生み出した物との新たな戦いになるのかなぁとも思い、2045年はそんなに遠い未来ではないので自分自身が人口知能をどのように活用できるのかとかもっと前向きな気持ちで考える必要があるのかなとしみじみ思います。

2023.04.13

コメント(0)

-

62年前の今日「人類史上初の有人宇宙船の打ち上げ」時の音声記録に残るガガーリンの「さぁ、行こう」の声。

今から62年前の今日15時7分(日本時間)にソ連のバイコヌール宇宙基地から人類史上初の有人宇宙船「ボストーク1号」が打ち上げられ、「地球は青かった」という言葉と共にソ連で英雄となった「ユーリ・ガガーリン(1934-1968)」が打ち上げ時に「パイェ-ハリ(日本語でさぁ、行こうの意味)」と発した声が音声記録に残されているそうです。 ネットの記事で打ち上げの詳細を見ると「地球周回軌道に乗ることに成功、人間が宇宙空間を探索できることが初めて実証され、地球を108分で1周した後にボストーク1号のカプセルは無事着陸した」とあります。 このカプセルに乗っていたガガーリンは高度7㎞で船外へ射出された後にパラシュートで地上に降り立ち、偶然にもその帰還の瞬間に立ち会った地元の親子の事も記事にありました。 ボストーク1号の打ち上げの3年半前にはこれも世界初の人工衛星(無人)「スプートニク1号」をソ連は打ち上げ、西側諸国にスプートニク・ショックを与えたと書かれています。 ボストーク1号の成功から7年、奇しくもガガーリンの謎の墜落事故死の翌年アメリカの「アポロ11号」の打ち上げがあり「人類初の月面着陸」を成功させています。 昨年はアメリカの「アルテミス計画」の発表あり、今朝のNHKで「火星」の疑似空間を3Dプリンターで製作しそこにボランティアが1年間滞在してデータを集めるというニュースもありました。 加速する宇宙開発と宇宙旅行も近い将来「夢の夢」ではなくなる世界、そして人類は本当に火星に住むことが出来るのかSF の中での世界が少しずつ明らかになっていくようです。ユニクロが販売する「スプートニクの恋人」のTシャツ シンガポールで着ている人を偶然見かけました。 余談ですが無人のスプートニク1号の打ち上げの翌月にはライカ犬2頭が乗った2号が打ち上げられ、結局回収されなかった2号と共に宇宙の藻屑となっています。日本にいた時にロシア人の留学生とたまたまこのライカ犬の話になり「ロシアでは犠牲になったものはゼロ」という報道になっている聞き、私は少なからず驚きました。昨年村上春樹著「スプートニクの恋人」が同性愛を理由にロシアで発禁処分というニュースが流れましたが、タイトルに問題があるのかと勝手に推測しながら今、読み返しています。 ただ著書の最初のページ「スプートニク」の説明として下記の文が書かれています。「・・・1957年直径58センチ、重さ83.6kg、地球を96分12秒で一周した。その翌月ライカ犬を乗せた2号も打ち上げに成功。宇宙空間に最初に出た生物となるが、衛星は回収されず宇宙における生物研究の犠牲となった(クロニック世界全史より)」

2023.04.12

コメント(0)

-

鉛筆の「α―ピネン」やコーヒー豆の「α波」効果でリラックスと集中力アップ✐

昨日のNHK「あさイチ」の特集は「香りのチカラ」で、私は初めて聞く「α-ピネン」や「α波」のリラックス効果について分かりやすい説明がありました。 α-ピネンはヒノキやスギ等に多く含まれる木の匂いの成分の1つで、鉛筆に使われる木材にはこのα-ピネンが多量に含まれ、この匂いを嗅ぐことによってまるで「森林浴」をしているように、副交感神経活動の指標となる心拍のゆらぎや心拍数に影響を与え、要するに「快適」を感じる事でリラックスや集中力アップの効果があるそうです。 早速鉛筆の匂いをと思ってもシャープペンやボールペンが主流となり一本の鉛筆も無く、思い出すのは大学受験のため出来るだけ長く机に向かうようにしていた時、時間稼ぎのようにカッターナイフで鉛筆削りをしていた事で、完璧な芯の長さと形を目指して意識を集中させると凄く心が落ち着いた事です。思えば「心の落ち着き」にはα―ピネンのチカラが働いていたのかと今更ながらに考えます。 α-ピネンのチカラを信じて「東急ハンズ」で日本の高級鉛筆を一本買い、これからは毎日使うようにしようかと思っています。 そしてもう一つ取り上げていたのは「コーヒー豆」の香りにリラックス効果があり、リラックス状態の脳が出すα波が心身の健康に良い影響を及ぼすというものです。ただ豆によってその効果には違いがあるようで、番組内ではブルーマウンテンとマンデリンを比較した図で説明がありました。 テレビの画像を写真に撮ったので鮮明ではないですが、右のブルーマウンテンの香りを嗅いだ時のα波(上の赤色が7Hz以上)がマンデリンより多いそうです。因みにリラックスしたり集中したりしている時は8~13Hzのα波だそうです。難しい理論は余り分からなくてもコーヒー好きとしては朝淹れたコーヒーの良い香りにこんな働きがあったのかとただただ嬉しい気持ちですが、果たして私の好きな「ガテマラ」の効果は?と気にもなっています。 番組内で50代前後から衰える嗅覚を鍛える方法も紹介していて、食のシーンだけでなく嗅覚もまたとても大切な感覚の1つである事を改めて実感しました。「追記」4月12日昨日早速東急ハンズに鉛筆探しに行きました。文具コーナーはほとんどがボールペンとシャープペンで諦めかけていた時、やっと箱入りとばら売りで売っている鉛筆を見つけましたが、お馴染みの「トンボ鉛筆」はありません💦 初めて見る「HOKUSIGN」は2019年に発売が始まった芯が折れにくい「アート鉛筆」でした(ばら売りはこの一種類だけ)カッターで削ると鉛と木の匂いで学生時代の事を思い出します。リラックス効果を信じて毎日使ってみようと思っています。

2023.04.11

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」に宇崎竜童さん演じる幕末の日本を動かした偉人「ジョン・万次郎」登場。

ディーン・フジオカさん演じる「天狗(坂本龍馬)」は登場が僅か2回でしたが強い印象を残す名演技と名台詞でした。そして幕末、現在の土佐清水市から乗り組んでいた漁船が難破しアメリカの捕鯨船に助けられ日本人として初めてアメリカに渡った中濱万次郎(当時14歳 捕鯨船ジョン・ハウランド号からジョン・マンと呼ばれる)が「らんまん」で藩校「教授館」の教授として登場するという記事を見て嬉しくなりました。 ジョン・万次郎(1827-1898) 何故嬉しくなったかと言うと百田尚樹著「日本国紀 上」の最後の章「幕末」の締めにジョン・万次郎の事が6ページに渡って書かれていて、その最後が「万次郎(ホイットフィールド家の養子になっている)の子孫である中濱家とホイットフィールド家の子孫の間では今でも交流が続いており、土佐清水市とマサチューセッツ州のフェアヘイブン市は姉妹都市の関係になっています」と締めくくられ、長い心の交流の歴史に感動した事にもあります。 寺子屋に通う事も出来ないほど貧しい家に育ち読み書きは一切出来なかった万次郎のアメリカ滞在は僅か9年、元々「知の力」が備わっていた人物だったためか学校では数学・測量・航海術・造船を学び主席で卒業しています。日本への帰国が許された後は薩摩藩の庇護を受けたり、江戸幕府から旗本の身分を与えられたり(スパイ容疑が浮かび日米修好通商条約の席には結局付けず)、幕末の偉人勝海舟や坂本龍馬等にも大いに影響を与えることになります。そして1860年には「遣米使節団」の一員として咸臨丸に乗り込んでいますが、明治の時代になり政府が彼のアメリカと対等に対峙出来る様々な能力を封印して東京大学の英語教授という役職に留めた事がその後の日本にとって大きな誤りだったのかとも思います。 中学校の英語の教科書にも簡単にジョン・万次郎の人生が載っていた事はしっかり記憶していますが、それだけでは語り切れない数々の彼の偉業をもっと知りたく、まずは「らんまん」でどのように描かれるのかとても楽しみです。

2023.04.10

コメント(2)

-

大谷選手の「天文学的な数字」の大型契約 & もしヌートバー選手が日ハムに入団してくれたら・・。

エンゼルスの地元紙 「ロサンゼルス・タイムズ電子版」が今オフFAとなる大谷選手の12年総額6億ドル(約790億円)を超える大型契約を結ぶ可能性があると6日に報じたようです。 この報道に「スポーツ報知」に徳光和夫さんが「天文学的な数字....この天文学的な数字を1人の若者が稼ぎ出すという、大変な事になりましたね。大谷銀行(大谷信用金庫とも)が出来るんじゃないか」とコメントを寄せています。 WBCで侍ジャパンが世界一になってからは特に大谷選手の一挙手一投足の細かい事まで大きなニュースになり私も球場来場者へのお土産やら兜やら未だWBCの余韻冷めやらぬ中、嬉しい気持ちで見ています。エンゼルススタジアム限定の「ギブアウェイ(有料入場者配布グッズ)」 そしてWBC効果で予想以上の注目を浴びている1人元栗山監督について、今季SHINJO監督の日ハムが昨年と同様の結果であれば来季監督に復帰して欲しいと願う声が多く寄せられているようです。私自身は2016年の日本一の後の2019年から退任の2021年まで5位が続き、采配に疑問の声も多く上がりファンとして当時の辛い気持ちを考えると「有終の美」を飾ったままで監督には復帰して欲しくないというのが本音です。 そしてもう一人脚光を浴びている日系人ヌートバー選手について調べると大リーグ「カージナルス」とは2021年からの2年契約(今年の年俸は約1億2千万円)だそうで、この契約が終わった段階で日ハムに入団してくれないかなぁと夢のような事を考えています(斎藤佑樹さんとの縁も考えるとあながち無謀な希望ではないかと・・・)そしてヌートバー選手の配布グッヅでエスコンの観客動員数のアップ作戦も効果があるかなぁと。 余談ですが今年優勝を目指すと意欲を燃やしている日ハムがまさかの5連敗・・。SHINJO監督は徳川家康の言葉を引き合いに出して「打てぬなら打てるまで待とう(勝手に言葉を変えました💦)とある意味開き直ったところで昨日やっと2勝目となりました。兎にも角にも今季はAクラス入りに期待をし、来期もSHINJO監督の続投を願って今日のオリックス戦も熱烈応援します。

2023.04.09

コメント(2)

-

260年以上の歴史を持つ「ギネスビール」& 世界記録のギネスもこのビール会社との繋がりが。

昨日はシンガポールは「Good Friday」の祭日で読書のために「Irish Pub(アイリッシュ・パブ)」にギネスビールを飲みに行きました。 どちらかというと黒ビールはちょっと苦手だけれどマリーナベイサンズを眺めながら飲食出来る「Boat Quay(ボート・キー)」界隈に「ダブリンのパブってこういう雰囲気かな?」を彷彿させる「Molly Malones」というお店があって、そこで飲んだギネスが今までのところ一番美味しいと思っています。 エアコンの効いた中の席はラグビー観戦で盛り上がっていたので屋外席にして「Guinness Pint(568ml)を注文しました。以前に飲んだのに比べると一口目の「美味しい~!」感が少ない感じですが、昨年ロシアで発禁になったらしい村上春樹著「スプートニクの恋人」の再読を始めました。 アイルランドを代表するギネスビールに興味を持ったのは日本にいた時に日本語を教えたアイルランド人の生徒さん(当時はソニー・エリクソン社に勤務)の影響が大きく、帰省した時にダブリンからギネスの絵葉書を送ってくれて、それは今でも大切に取ってあります。 「St James's Gate Dublin(セント・ジェームズゲート醸造所」は1759年に「アーサー・ギネス」によって設立された醸造所で260年以上の歴史があり、1886年には世界最大の醸造所となったそうです。ロゴに使われている楽器は14世紀にアイルランドで使われていた「オニール」というハープで、これはアイルランドの国章(ギネスの方が登録が先のため反対向きに)にも使われています。そして赤字で創業者のサインもあります。 ところでアイルランド人の生徒さんから「ギネスはアルコール類の中でも害が少ないのでアイルランドでは妊婦さんも飲みますよ」と言われたのが私には今も解決されない謎として残っています。調べると確かにカロリーは350mlで比較するとギネスが123kcalと通常のビールより15%程少ないのと炭酸ガスが半分という事ですが、これが妊婦さんが飲んでも大丈夫という確証にはならないと思います。これは現地に行って確かめるしか術がないのかと・・(探偵!ナイトスクープにお願いしたい) 余談ですが世界記録の「ギネス」とう名称もこのビール会社と深い関係があるようでなかなか奥の深いビール会社である事を知り、再度最高に美味しいギネスのために(ビールメニューをしっかり携帯に保存したので)もう一度パブに行こうと思っています。

2023.04.08

コメント(0)

-

「Good Friday(聖金曜日)」はキリストの復活祭「イースター」の3日前の祭日

今日4月7日は「Good Friday(聖金曜日)」でシンガポールは祭日です。毎年4月の第一金曜日がこの祭日でクリスチャンではない私は今までキリストの復活祭「Easter(イースター)」と同じだと思っていました。 改めて調べてみるとキリストが磔になったのが金曜日で「God's Friday(神の金曜日)」とかGoodがHolyの意味で「神聖な金曜日」という事から「Good Friday」と祭日名が付いているようです。 ヨーロッパ、南アメリカ、アフリカの多くの国でこの日を祭日にしているようですが、アメリカは州によって祭日かどうか違うようです。シンガポールは多民族国家で仏教、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教などの宗教の行事は基本的に祭日となっていて、私の印象として宗教心が厚い国だと思っています。 磔の刑で処刑された3日後の日曜日にキリストの復活を祝うのがイースターで、この言葉の語源はゲルマン神話に登場する春の女神「Estore」に由来しているという説もあり春の訪れを祝う日でもあるそうです。 イギリス系の食材店「Marks & Spencer」ではこのイースターのための可愛いグッヅが売られていて、初めてキリストの復活を意味する「卵」の缶入りチョコを買ってみました。普通は絵を描いたりマスキングテープを貼った卵の殻をカゴの中に入れたり部屋に吊るすようですが、私は中がミルクチョコレートの卵を一日一個ずつ食べています。 血の上の救世主教会 ところで池上彰著「世界の大問題13」の中にキリスト教の「3大教派」を説明するページがあってプロテスタントとカトリックの他に「正教会」と呼ばれるギリシャ正教とロシア正教がある事を知りました。現在進行中のロシアのウクライナ侵攻の理由の1つになり得るのがこのロシア正教の原理(ウクライナ正教会はロシア正教会の管理下にあり、ロシア正教会のトップであるキリル総主教が侵攻を後押ししている)に由るものでもあると著書の中に書かれていて、宗教のもつ奥の深さと影響力の大きさを今更ながらに感じます。 2011年ロシアのサンクトペテルブルグを訪れた時は異彩を放つ教会の様子にこの教会がプロテスタントやカトリックと同じルーツを持つ宗教というのを私は全く考えていませんでした。

2023.04.07

コメント(2)

-

「Chocolate Factory 2019」Shiraz 「必要なのは愛だけ。でも時々ちょっとチョコレートがあっても・・」

3月12日の「WBC 日本対オーストラリア戦」の必勝を願って南オーストラリアのバロッサバレーの「Shiraz(シラーズ)」と思っていたのに、うっかり「Grenache(グルナッシュ)を買っていた事に飲んでから気付きました。シラーズにしては酸味が強いと思ったのですが、後の祭りで先日改めてワイン・コネクションにシラーズを買いに行きました。 「Chocolate Factory」&「Love Symbol」 5つ目のメダルはカンガルーが🍷グラスを掲げて。 ワイナリーは同じ「McLAREN VALE(マクラーレン・ヴェイル)」にある「Zonte's Footstep」で左がシラーズ(2019年 14.5%)、右がグルナッシュ(2021年 14%)です。ラベルのデザインがちょっと似ていますが、シラーズにはGOLDメダルが5つ付いています。 ボトルの裏のラベルにはブラックチェリーやモカの香りがあり絹のような滑らかなミルクチョコレートのタンニン(渋み)もあると書かれています。一口飲むとまずチョコレートの甘味のような物を感じますが、決してシラーズ本来の果実味や力強さを邪魔するものではなく、初日のラムチョップと翌日の合いびき肉を使ったハンバーグステーキにもマリアージュでした。 そしてラベルの中で魅かれた最後の2行はスヌーピーでお馴染みの「Peanuts」の作者「チャールズ・シュルツ」氏の言葉でビートルズの名曲のタイトルをもじった「All you need is love, but a little bit of chocolate now then doesn't hurt (必要なのは愛だけ。でも時々ちょっとチョコレートがあっても構わないけど」でした。デザートのイースター用のミルクチョコレートを合わせてみましたが、これはちょっと余計だったかなぁと・・。ただこんな粋な言葉がラベルに書いてあるとまたもう一本!と思ってしまいます。

2023.04.06

コメント(0)

-

「一日1万歩」は迷信?「8千歩以上を週1~2日」で死亡リスクが大きく低下という結果。

4月1日のネットの記事に「8千歩以上を週1~2日で10年後の死亡リスクを大きく低下」というのがありました。日本にいた時は「一日1万歩」のため万歩計を身に付けていた人が周りにも結構いて、現在も私は何となく確たる根拠なく「一日1万歩」と思っていたので、これは朗報です。 記事の内容は京都大と米カリフォルニア大ロサンゼルス校のチームが纏めた「歩く頻度を週3日~7日に増やしても、歩数を8千歩から1万歩以上に増やしてもリスクを下げる効果はほぼ同じ」というもので、調査対象は20歳以上の男女3101人(平均50.5歳)の歩数や年齢、性別、病歴などと10年後に心筋梗塞や脳梗塞などで死亡するリスクを分析したものだそうです。 結果として一日8千歩以上を週1日も歩かない人に比べ、週1~2日歩く人の10年後の死亡リスクは14.9%低く、週3~7日歩く人で16.5%とそんなに変わらないそうです。 この結果を見る限りこれで毎日「1万歩!」と思わずに生活していいのかとほっとしますが、私自身はこちらの保険会社「Manulife」が提供する「半年間毎日平均1万歩を歩いて50ドル(円安のため5千円くらいで達成すると郵送で小切手が届きます)のキャッシュを受け取りましょう」を2年ほど続けているので、このご褒美のため私はやっぱり歩き続け、そしてやっぱり「一日1万歩」は世界中に定着しているのかと考えたりします。 達成すると紙吹雪が舞い散りモチベーションが上がります! 「Manulife」は今年1月からヴァージョンアップして半年間の50ドルとは別に3日間で2万4千歩達成すると「5ドルのE-Vaucherをプレゼント!」も登場して既に2回受け取っています。携帯のE-Walletに入り普通にショッピンモールで現金として使えます。 兎に角歩いて歩いて健康維持&ご褒美という感じで「歩き過ぎに要注意(?)」も心掛け、次回は8月の50ドルの小切手受け取りを目指します!

2023.04.05

コメント(4)

-

チリの葡萄園に見るアメリカ型の投資&中国のバブルは弾けない?

的場昭弘著「20歳の自分に教えたい 資本論」の中に「アメリカも他国に金を貸しては借金漬けにしてきた」という記述があり、その1例としてチリがワインに代表される農業国から工業国になる事が出来ない理由が書かれています。 手頃な値段で高品櫃のチリワインですが、今までとは少し違う気持ちで飲むようになりました。 アメリカの投資と中国やロシアの投資の違いについて言及し、アメリカの場合は投資する国において最も効率的に儲かる産業(フィリピンならバナナ、チリなら葡萄など基本的に一次産業)に投資し、その収益によって返済させるとあります。そして葡萄園などを所有する一部の裕福な資本家が癒着によってチリの経済を支配し工業化を望んでいない事も農業国に留まっている原因とあります。このアメリカ型の投資はアフリカを植民地化していた欧州が100年間ほどアフリカの道路やダム等のインフラには全く投資してこなかった歴史と同様である事にも触れています。 それに対して中国の現在に至る投資はインフラを主目的とした債務国にとっては返済不可能(中国の儲けになる見込みもない)ではという額の投資を行なっていて、それが出来る理由の1つに「中国のバブルは弾けない」という体制にもあると説明しています。 中国は現在「資本主義国家」であるけれど「社会主義(企業が倒産した場合に全ての面倒を国がみるという体制)」は変わっていないため「中国のバブルは~」という考え方が成立するようです。近々の例では2021年の中国不動産開発大手「恒大集団」が経営危機に陥った時に中国政府が負債を抱えた事で破綻を逃れた件を挙げています。 ただシンガポールのお隣の国マレーシアでは2018年にナジブ前首相の逮捕があり、その時に中国からのお金の問題も大きく報じられ、国の存続に関わるのではというほどの出来事でした。結局はマハティール氏が首相に返り咲き中国との関係にも制限を設け事を治めて現在に至っていますが、投資(お金)の怖さというのを私は感じました。 今後21世紀の経済は欧米主導の資本主義を貫いていけるのか、中国型の社会主義的な資本主義へと変換していくのか公平な立場に立ったメディアの情報をチェックしていきたいと思っています。

2023.04.04

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」スタート.牧野富太郎先生に教えてもらいたい🍃

今日、朝ドラ「らんまん」がスタートしました。主人公のモデルとなる日本植物学の父「牧野富太郎」氏を私は全く知らなかったので、ウィキペディアでその人生を見てみると1862年高知市生まれでした。1862年と言えば坂本龍馬が京都の「近江屋」で暗殺される5年前です。裕福な商家に生まれたというのも坂本龍馬と重なり土佐弁の「〇〇き」を聞くと、2010年の大河ドラマ「龍馬伝」を懐かしく思い出します。土佐藩ではお金で武士の身分を買う事が出来苗字帯刀を許されるも坂本家は武士としては「下士」という一番格下で「上士」との厳しい身分の差の違いをドラマを通して知りました。 牧野富太郎氏についてのネットの記事には「当時の小学校中退ながら20代で東京大学の植物学教室に出入りを許され、1500種を超える植物に学名を付け最終的には東京大学で植物学を教えるに至った」とあります。買い集めた植物の蔵書は4万5千冊とも言われているそうで、当時の苦しい生活の中でその金銭感覚は正に「天真爛漫」だったようで、半年間の牧野氏の人生がどう花開き、満開期を迎えて行くのか楽しみです🍃 ところで「まんさくの花」に代表されるように学名を付けた植物は「花」が咲く物だけだったのか興味深いです。というのは前から日記に書こうと思っていた「再び我が家のベランダに飛んできた植物の種」2種の葉が開き「これは一体何でしょう?」と気になっていたからです。 今朝の様子 カボチャの種を鉢に植えて花が咲いた1月頃に手前の小さい鉢に茶色の葉っぱが出現し(徐々に深い緑色になります)現在は葉が4層に増え4番目の葉っぱはまだ茶色です。 右の観葉植物の成長はかなり早いです。 こちらも1月に発芽した葉っぱで我が家の見守り猫に番をさせていますが、本当にちょっとずつ丈が伸びています。葉は柔らかく花が咲いてくれれればと願っています。 我が家のベランダに種が飛んで来た始まりは昨年5月のミニトマトで、サボテンのバニーカクタスの鉢から育ちました。そして今そのサボテンの鉢には今度はシダ植物らしいものが育っています。知人曰く「ベランダに太陽の光が強く当たっているので種も飛んでくるのでしょう・・」この真偽は良く分かりませんが、牧野先生に「これは〇〇ですよ🍃」と優しく説明してもらいたい気分です。 2つだけ実がなりました。 Welcome効果かなぁ・・。

2023.04.03

コメント(2)

-

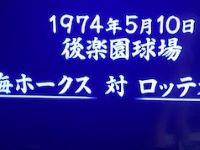

野球の監督は何故選手と同じユニフォームを?&「代打オレ」@チコちゃんに叱られる

一昨日の「チコちゃんに叱られる」の質問の1つが「何故野球監督は選手と同じユニフォームを着るの?」で答えは「もともと選手が監督をしていたから」でした。 アメリカで1840年に始まった野球の前身「タウンボール」で相手チームとの挨拶の時に代表が必要となり、その代表が選手から選ばれていた事に因るものだそうです。 そして番組の中で「監督兼選手」の試合として残る1974年5月10日「南海ホークス対ロッテ」の試合の映像(一番古い映像だそうです)が流れました。当時南海ホークスの監督兼選手の野村克也氏(1935-2020)が「代打オレ」と自ら宣言して、ロッテの「村田兆治(1949-2022)投手」に挑み豪快なホームラン(だったと思います)を放ったシーンには感動以上のものがありました。 代打オレを検索すると野村克也氏の監督兼選手辞任から29年経った2006年に野村氏を恩師と仰ぐ古田敦也氏がヤクルトの選手兼任監督に就任しています。ただ代打オレでの成績は思った通りにはいかずその難しさもネットの記事に書かれていました。 監督が選手と同じユニフォームを着なければいけないというルールは無いそうで、番組内で現在横浜DeNAの三浦大輔監督に「サッカーのようにスーツ姿はどうですか?」とインタビューをしていて「スーツを着るならやっぱり髪はリーゼントでしょう💦」と笑いを取っていました。それにしても代打オレって恰好良い言葉だなぁと思いました。チームを勝利に導きたいという責任感だけでなくそれが出来るための日々の鍛錬に基づく自信が無ければ出来ない技です。野球だけでなく会社、政界、経済界の多くの場面で使えそうな前向きな良い言葉だなぁと・・。

2023.04.02

コメント(2)

-

朝ドラ「舞い上がれ」に感謝の気持ちを🛬

昨日最終回を迎えた朝ドラ「舞い上がれ」は舞台を2027年に移し、未来の夢ある社会に向けて空飛ぶクルマ「かささぎ」が無事パイロットを務める舞ちゃんによって目的地に到着までが描かれました。今までの朝ドラ以上に「人との繋がりの大切さ」「夢を持ち向かい風にも負けない気持ちを持つ事の意味」等、学びや刺激がたくさんありました。 「空飛ぶクルマ」に名付けられた「カササギ」と言う鳥が中国の伝説に基づいた「七夕に織姫と彦星が天の川で会うために翼を広げて橋となった鳥」というのを初めて知りました。 そして最終回に相応しく舞ちゃんが今まで関わった人達が次々に登場し、柏木学生(結婚指輪がなく独身であることに何故かホッと)と舞ちゃんのお兄さんの悠人君が子供の誕生ですっかり穏やかな表情で心の成長を伺わせる姿にはほっこりし、回想シーンながら鬼の大河内教官の姿もありました。 今朝のネットの記事に脚本家の桑原亮子氏が「10時間泣きながら舞ちゃんのお父さんの浩太さんが亡くなるシーンの脚本を書きました」とあり、向かい風に負けないでパイロットを目指していた舞ちゃんが亡くなったお父さんの工場を母親と一緒に継ぐ事から物語が大きく展開、まさかの父娘の夢「飛行機に自社の部品を乗せる&パイロットになる」に着地するという脚本には脱帽で、この物語の展開とそこから元気や改めて夢を持つ事の大切さを教えてくれた「舞い上がれ」に感謝の気持ちで一杯です。 今年の春の高校野球の入場行進曲にBack Numberの「アイラブユー」が採用されて、昨日の準決勝の合間にもこの曲が流れ朝ドラを思い出しては何度もうるっとなり、ロスは続くと思いますが今日から4月で心機一転、来週月曜スタートの「らんまん」にも大いに期待します。

2023.04.01

コメント(2)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…

- ロサンゼルス スカイクラブ DELTA …

- (2025-11-16 06:41:51)

-

-

-

- 海外旅行

- 2025年5月 花のカナリア諸島自然紀…

- (2025-11-15 22:13:28)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-