2023年05月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

1953年7月27日「朝鮮戦争の休戦協定日」は北朝鮮ではアメリカに勝利した日らしい・・。等など

昨日のNHKのニュースで「G7広島サミット」終了後の27日に岸田首相の「全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民集会」での決意表明を受けて横田早紀江さんが「対話による一刻も早い解決を」と訴える映像が流れ、21年間進展がない状況にどれだけ悔しい思いがあるかと思うと辛い気持ちになります。 そして今朝起きてテレビをつけると北朝鮮による「軍事偵察衛星ロケット」の打ち上げと失敗のニュースが流れていて、本当にやるせない気持ちになりました。今朝はずっと北朝鮮関連のニュースでしたが、その中で「えっ?」と私が驚いたのは今年7月27日が北朝鮮では「朝鮮戦争でアメリカに勝利して70周年」という記念日になっている事でした。この「勝利」という解釈が現在の北朝鮮とアメリカの関係に影響を及ぼしているのかと想像してしまいます。 大戦から3年後の1948年に成立した2つの国「大韓民国(韓国)」と「朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)はソ連のスターリンの同意を受けた北朝鮮の金日成主席によって1950年に韓国侵略を開始し朝鮮戦争が勃発します。奇しくも日本はこの戦争による軍需景気で経済回復の恩恵を受けることになります。 ウィキペデイアの朝鮮戦争を見ると韓国を支援した国は国連軍を含めて約18ヶ国(うち現在のG7加盟国はアメリカ、イギリス、カナダ、フランス)、北朝鮮側はソ連、中国、モンゴルを含む3カ国です。結局は勝敗が付かず1953年7月27日に「休戦協定」を結んでいます。終戦ではなく休戦であることから現在も戦争中という解釈とウィキペデイアに書かれています。第二次世界大戦で敗戦国となった日本、ドイツ、イタリアが加わってG7となったグループと北朝鮮、ロシア、中国との解決策が見えない確執を感じます。 ところで北朝鮮のロケットですが、失敗原因を究明し2回目の発射を必ず行うと宣言しているようですが、過去のミサイルの発射も含めいつも思うのは「万が一、実際の被害が起こった時安保理、日本、アメリカ、韓国はどのような手段を講じるのだろうか?」という事です。安保理は「5大国一致の原則」があり中国やロシアが反対票を投じるといつもそこで何の対策も打てない事が続いています。せめて「多数決」が採用されれば事態は少しでも好転するのではと素人の浅知恵で考えてしまいます。 ふと気になって新潟県の県花を調べると「チューリップ」でした。横田めぐみさんも故郷のチューリップを何度も思い出しているかなと思います。「~国民集会」と銘打っている事で改めて被害者の帰国を実現するために国民1人1人が何が出来るのかを考える大切さを訴えている気がします。

2023.05.31

コメント(0)

-

大谷投手の「スイーパー」を「スパコン富岳で解析」@「ニュースウオッチ9」

昨日のNHK「ニュースウオッチ9」で今注目を浴びている大谷翔平選手の魔球「スイーパー」について「スパコン 富岳で解析」のコーナーがありました。 番組のレポーターがバッティングセンターでスイーパー級のボールに挑戦した映像も流れ、直球であれば表示板の真ん中(5番)辺りに当たるものが大きく横に曲がり左下の7番辺りに当たっていて「こんな球を人が投げるなんて恐ろしい」とコメントしています。正に「火の玉投球」 スイーパーはスライダーの1種らしく、縦に落ちるスライダーに対してフリスビーのように横に大きく変化する球という事を知りました。「横回転のまま行くのではなく、回転軸がバッター方向に傾いて回転しながらボールが進んで行く」ことと回転数の多さやボールの時速(160キロ台)を利用した「揚力」など私には難しい説明がありました。 魔球と言えば思い出すのは「巨人の星」の星飛雄馬が投げる「消える魔球大リーグボール2号」で検索してみると2021年の読売新聞のオンラインの記事がヒットして見出しが「大リーグボール2号、大谷選手なら可能性あり」でした。確かにスイーパーが大きく横に変化するのであれば球が消えたように見えるのかもしれません。 記事の中の揚力の説明図 余談ですが、星飛雄馬が父一徹から装着を命じられた「大リーグボール養成ギブス」も思い出しました。ただネットの記事では「肝心の投手に求められる筋肉と全く関係ない部位に装着されている」と指摘もあり、以前に打者と投手では違う部位の筋肉を鍛える必要があるので大谷選手の二刀流の活躍は奇跡という記事を読んで、益々大谷選手の素晴らしさを再認識しました。スライダーなどのボールは空振り率が30%以上だそうで今季の益々の活躍から目が離せないです。

2023.05.30

コメント(0)

-

「峰屋(岸屋)」を譲り受けた「司牡丹」を飲みながら「朝ドラトーク」

朝ドラ好きで現在放送中の「らんまん」にかなり嵌っているK子さんと「らんまんについて大いに語りましょう」という事で昨日高知の「司牡丹 純米酒」と「かつお角煮」持参でお宅にお邪魔しました。 万太郎の実家の酒蔵「峰屋」のモデルを以前に調べて日記に書きましたが、実在した屋号は「岸屋」でドラマの中で竹雄が「峰屋は若の財布じゃない」と諭したものの結局峰屋のお金を植物研究のために湯水のように使ってしまった事も原因の1つとなり経営が傾き同じ佐川町で酒造りをしていた「司牡丹(1603年創業 屋号は黒金屋)」に譲られることになります。 江戸時代から明治時代にかけて高知県では200軒以上の酒蔵があったようですが、大の酒好きの15代藩主「山内容堂」は京都や灘などの辛口のお酒ばかり飲み、土佐のお酒は飲まなかったというエピソードがあるそうです。 山内容堂が土佐のお酒を好まなかった理由の1つに精米技術の遅れがあったようで、例えば灘では人力ではなく水車精米を導入して精米率を上げることでアルコール度数を上げ辛口に仕上げていたのが、土佐のお酒は甘口のお酒が主流であった事を挙げています。 余談ですが大河「龍馬伝」で山内容堂を演じた「近藤正臣」さんが全くの「下戸」である事を大河が終わった後のトーク番組で知りました。今でも酔ったシーンの迫力が記憶に残っていて役者魂を感じます。 そして今朝の朝ドラは万太郎の同僚から「今、酒造りは大変な事に・・・」と不安を煽るシーンで終わってしまいましたが、どのような状況なのか明日の回が楽しみです。明治時代になって酒造りが大変になったのはそれまでお殿様のために造ってきた酒造りから免許制度がなくなり一気に新規参入者が増えて競争が激しくなった事もあるようです。 「半分青い」ではゲイであだ名が「ボクテ」の志尊淳さん。 シンガポールで初めて飲んだ「司牡丹」ですが、思った以上に辛口でこれだったら山内容堂も大いに気に入ったのではと・・。因みにK子さんの「押し」は竹雄を演じる「志尊淳」さんで、2018年放送の「半分青い」の話にも花が咲きました。そして今朝の「あさイチ」の特集は「朝ドラ主題歌」で改めて力作揃いに唸りました。その中でもゲストの一押しは「半分青い」の星野源さんの「アイデア」でした。1番、2番、3番と曲の感じがかなり違うという事で、そう言えば朝ドラで流れる主題歌は1番だけというのに今日初めて気が付きました。5月30日『追記」今日の放送で明治政府の資金源のため酒蔵の税金負担が増えたと説明があり(お酒を造った段階で支払う新たに設けられた造石税も)「酒造りは今、大変な事に・・」の理由が明らかになりましたが、いつの時代も・・とちょっと憤慨です。

2023.05.29

コメント(2)

-

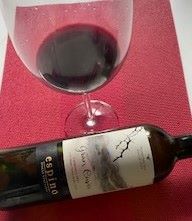

「マリアージュ 神の雫 最終章 15巻目」に登場したフランスでは絶滅したチリの葡萄品種「カルメネール」

葡萄品種「Carmenere(カルメネール)」はスーパーのワインコーナーで説明板を見て知ったのがきっかけでもう6年ほど前の事です。試しにと1本購入してチャイナタウンの「恩味軒(麻婆豆腐がシンガポールで一番美味しいという触れ込みのお店)」に持ち込んで試したところ本場四川風の唐辛子のかなり効いた麻婆豆腐を一口食べて、カルメネールを一飲むとメルローよりももっと感じる甘味のようなもので麻婆豆腐の辛味が薄らぎ「完璧マリアージュ!」を実感してから今は定期的に中華に合わせて飲んでいます。 ESPINO D.O. MAIPO VALLEY-ANDES 2021年 スーパーで見たカルメネールの説明板 今月のワイン・コネクションのプロモーション(値引き)のカルメネール(アルコール度数14%)は30ドル前半でテーブルワインとしては高めですが、スタッフのジャンさんから「これが美味しくないと思ったらもう1本無料であげるよ!」とまで言われ、もともとカルメネールのワインを探しに行ったので即購入しました。 用意した一品はやはり麻婆豆腐(CookDoの四川式を使用)で、ワインを開けると強い果実の香と濃いルビー色にインパクトがあり、ボトルの裏のラベルではこの色を「Deep inky voilet color(深いインクのようなスミレ色)」と説明していてこんな表現は初めて見ました。通常買う10ドル~20ドル台のカルメネールとはやはり一味も二味も違う高級感もあり、勿論麻婆豆腐のと相性は抜群でした。 カルメネールの歴史については以前日記に書きましたが、南米チリにフランスのボルドーから輸入された葡萄品種「Merlot(メルロー)」にカルメネールの苗木が混じっていて、150年間ずっとメルロー種だと思って栽培していたフランスでは絶滅した品種です。1994年ワイン学者が早く熟す葡萄品種はボルドー原産のカルメネールであると発表し、1998年にチリの農務省もこれを認めたそうです。チリの特産品種として認められて未だ25年というある意味新種のワインです。イタリア、カリフォルニア、アルゼンチンでもほんの少し栽培があるようですが、私はチリ産以外のカルメネールを見た事がありません。 私がカルメネールを知った翌年発行の「神の雫~」15巻目に中華料理店のシェフ周さんと亡くなった奥さんの佐和子さんのやり取りの後カルメネールが出て来ます。佐和子:「あなたどうかな?このマリアージュ。ちょっと試してみて」周: 「うん いいね。この回鍋肉にはにんにくの芽がふんだんに入っているからね」佐和子:「だから香り同士がぶつからないようにアロマの穏やかなカルメネールに合わせてみたわ」周: 「うん 素晴らしい。さすが佐和子だ」 余談ですが、「にんにくの芽」はシンガポールでは未だに見つけられていません💦そして周さんが石膏豆腐を使って作る本格的な麻婆豆腐に佐和子さんが選んだワインは「ドメーヌ・デユ・ペゴー シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・ローレンス2001年」でした。チャイナタウンの「恩味軒」でこんな高級ワインが試せる日が来ると良いのですが・・・。

2023.05.28

コメント(2)

-

芦屋で焼失したゴッホの「5本のひまわり」とSOMPO美術館所有の「14本のひまわり」の所有権をめぐる争い。

「週刊美術館 ゴッホ」を読み返していてゴッホの名前を日本に初めて雑誌で紹介したのが森鴎外(1862-1922)である事を知りました。1910年に「雑誌スバル」の中に「最近ヨーロッパで注目を集めている画家としてゴッホの人生には触れずにそっけない様子で・・」とあります。「舞姫」の著者で有名な森鴎外は東京大学医学部を卒業後、衛生学を収めるため政府からドイツ留学を命じられ1884年から1888年(ゴッホがアルルに移った年)までのドイツ滞在中にヨーロッパの絵画にも関心を持ち帰国後も情報を収集していたようです。 「芦屋のひまわり」1888年 1921年「中央美術」に掲載のゴッホの記事 そして鴎外の記事から半年後に雑誌「白樺」でゴッホが取り上げられ白樺派を代表する作家「武者小路実篤」を中心にゴッホの絵よりもその生きざまへの関心、共感、憧れが綴られ多くの青年たちの間で「ゴッホ熱」や「ゴッホ神話」が広まり、引いては「白樺派美術館館(実現せず)」建設構想まで持ち上がったようです。そして美術館建設の協力を依頼された白樺派のパトロン的存在であった大阪の実業家「山本顧彌太」が1919年に7万フラン(現在の価格で約2億円)で「5本のひまわり」購入へと繋がっていきます。美術館構想の挫折後、東京と大阪で3回展示され、その後は芦屋の山本顧彌太宅で保管されていたこの絵は第二次世界大戦中の芦屋空襲で焼失してしまいます。 焼失から42年後の1987年、当時バブル絶頂期だった日本で「安田火災 東郷青児美術館(現在はSOMPO美術館)」の入館数を増やす目的で約53億円で購入された「14本のひまわり」は贋作ではという疑惑も1999年にはアムステルダムのゴッホ美術館の学芸員からは真筆との実証を受け、日本にある数少ないゴッホの絵として安泰なのかと思っていましたが、この絵のウィキペデイアの説明の中に今年1月のネットの記事があり「ひまわりの返還を求めSOMPOを提訴」のタイトルに驚きました。記事の内容は第二次世界大戦中にこの絵の所有者であったドイツ在住のユダヤ人銀行家の遺族がアメリカの地裁に「ナチスドイツの迫害で強制的に売却させられた」と訴えSOMPOに対して絵画の返還と損害賠償金として約1000憶円の支払いを命じているという内容でした。当然SOMPO側はオークションで公式に購入した所有権を全面的に擁護していくと記事にありますが、アルルで描かれた7枚の「ひまわり」のうちの2枚にこんな物語があり、そして現在にも繋がる関心事になっている事を知ると感慨深いものがあります。

2023.05.27

コメント(2)

-

村上春樹氏が2023年の「スペイン文学賞」を受賞。

昨晩のネットの速報記事で村上春樹氏が今年の「スペイン文学賞」を受賞した事を知りました。正確には「アストゥリアス王女賞(又は皇太子賞)1980年創設」という名称らしく、私はスペイン文学賞を初めて知りましたが、記事によっては「ノーベル文学賞」に匹敵するものともありました。 17ヶ国の37人の候補から村上春樹氏が選ばれた理由について「ドストエフスキーやディケンズ、カポーティなどの影響を感じさせる文章で40ヶ国以上の外国語に翻訳されている熱狂的な人気を誇る作家であり、時に超現実的でユーモアを感じる語り口で、深刻な社会問題を描き、人間の本質的な価値を守ろうとしている」と財団はコメントしています。 ノーベル賞が創設されたのは1901年でこの賞の歴史は80年ほど短いですが、調べてみると文学賞だけでなく社会科学、技術研究、芸術等などの分野があり日本人では宇宙飛行士の「向井千秋」氏、物理学者の「飯島澄夫」氏が過去に受賞していて、村上春樹氏は日本人としては3人目の受賞になります。そして文学賞ではアジアの国々では初受賞です(近々では2022年はスペイン、2021年はフランスの作家が受賞) ちょうど今週の日曜にフランスやカナダなどの国の合作アニメ映画「めくらやなぎと眠る女」を見たばかりで、また先月6年振りに発行になった長編「街とその不確かな壁」を読んでいるところなので「スペイン文学賞」の受賞はハルキストとしては最高に嬉しいニュースとなりました。 個人的な楽しみの1つとして村上春樹氏の本の1ページ目はどこで開けよう・・というのがあります。今回はシンガポール川沿いのカフェに行ってスパークリングワインを飲みながら読み始めました。15ページ目に「きみがぼくの街を訪れるときには、だいたい川べりか海辺を散歩する」「水を見ているとなぜか気持ちが落ち着くのときみが言う(きみの住む街には川は流れていない)」という箇所もあってそれだけでこの場所を選んで良かったと嬉しくなり、「自分の影」が自分から一個体として分離するとか「夢読み」という職業とか村上春樹氏独特の超現実的な描写が出て来て、やっぱりこの世界観は唯一無二の物だなぁと・・。さてさてこの超現実的描写の結末は「1Q84」の夜空に浮かぶ「2つの月」を超える事が出来るのかと読み終わりが楽しみです(今年のノーベル文学賞が発表される日は例年通りやっぱりソワソワしていると思います💦)

2023.05.26

コメント(2)

-

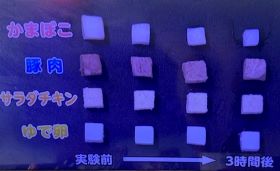

蒲鉾や竹輪などの「高純度で消化の良い魚肉タンパク質」で1ランクアップの健康生活を!

一昨日のNHK「あさイチ」の「ツイQ 楽ワザ」のコーナーで高純度で消化の良い「魚肉タンパク質」の例として蒲鉾と竹輪を取り上げていました。 筋肉、内臓、骨、髪の毛、爪を作る栄養素として欠かせないタンパク質の大切さは分かっていても自分が1日にどれぐらい摂っているのか、どのたんぱく質が消化に良いとか考えた事が無かったのでかなり参考になりました。 蒲鉾と竹輪のチーズ載せ 番組の中で蒲鉾、豚肉、サラダチキン、ゆで卵を胃液に3時間漬けた後の消化の実験データが示され、断トツに蒲鉾の消化吸収が良く(小さくなっているので)その理由は蒲鉾や竹輪は余分な脂を取り除いた後すり身にしているため豚肉や鶏肉より消化吸収が早いと説明があり納得です。 蒲鉾はブリーチーズ(特に常温で溶けるタイプ)との相性が良くワインのおつまみにもぴったりですが、難はシンガポールでは「紀文の蒲鉾」は高級品という事です。蒲鉾に比べると竹輪やはんぺんは比較的安価ではんぺんはおでん以外に焼くだけでも美味しいのでこれは頻繁に食べていました。何となく竹輪はおでんというイメージでしたが、これからは食べる機会を増やそうと思い早速蒲鉾と竹輪を買いに行ってトースト用のモッツアレラチーズを載せ電子レンジで1分でワインのおつまみにしました。 年齢にあまり関係なく男性は60g、女性は50g程度のタンパク質が1日の接種量として推奨されているようで、これからはある程度自分の摂取量が把握出来るまで意識してメモしたりしようと思っています。 因みに下記はタンパク質量の一例です。①鮭(1切れ)17g ②納豆(1カップ)7g ③卵(1個)6g ④チーズ(1枚)4g ⑤白米/豆腐の味噌汁 6g ⑥蒲鉾(3切れ)3g ⑦はんぺん(100g)11g 番組内では朝食に20gのタンパク質摂取を1週間ほど続けると睡眠の質が上がったという結果もありました。楽しみながら食品の事や摂取量計算をして「筋肉は裏切らない」をどこまでも信じて少しでも健康的な生活が出来ればと思っています。

2023.05.24

コメント(2)

-

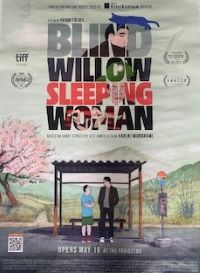

村上春樹原作アニメ「めくらやなぎと眠る女」@「The Projector」シンガポール

昨年1月に「ドライブ・マイカー」を見て以来、1年以上振りの「The Projector」で村上春樹原作アニメ「Blind Willow Sleeping Woman(めくらやなぎと眠る女」を先週の日曜日に見ました(2回だけの上映) ポスターのプレゼントがありました。 「Nachos(ナチョス)」とビールでまずは一息。 「めくらやなぎ~」はタイトルは覚えていてもどの短編集に載っていたのかも内容もほぼ思い出せず、逆に新鮮な気持ちで下調べせずに映画館に行きました。シンガポールの映画館内は食べる事は出来ますが、アルコールの持ち込みは禁止されているので映画の前にビールで一息付くのも至福の時です。 始まってすぐ英語でしかも字幕が全くない事に気が付いて、これは理解のために集中しなきゃならないとちょっとトーンダウンの気持ちもありました。始まりのシーンは2011年の東北大震災からわずか数日後にその災害のテレビでの映像を魂が抜けたような状態で眺めている「コムラ」の妻「キョウコ」の姿で、その後キョウコはコムラの前から姿を消してしまいます。 そして次に起こり得る大地震を防ぐためのミッションを受け登場した「カエル」とそのミッション遂行のために白羽の矢を当てられたコムラの同僚「カタギリ(ちょっと冴えない銀行員)」が登場し幻想シーンへと続きます。 自分の英語力の問題もあって理解が難しい箇所も多々ありましたが現実と幻想の世界が交錯し淡々と続くストーリーは斬新な物があると思いました。そしてハッピーエンドの象徴のようにコムラとキョウコの飼い猫が最後に登場してほっとしました。 家に帰ってから作品を検索してみるとフランス、カナダ、オランダ、ルクセンブルク合作の映画で監督は「Pierre Folders(ピエール・フォルデ)」氏でした。原作は近々では1996年発行の短編集「レキシントンの幽霊」に収められ、米国では2002年の発行と東北大震災前なので今回の映画化では内容はかなり変わっているのかなとも思います。 ところで映画館でクレジットタイトルが流れ館内が明るくなるとステージ上に2人の方が登場していました。シンガポールの出版元勤務の方と作家の方で「Haruki Murakami」についてトークが始まり驚きました。空腹に耐えられず私は席を立ってしまいましたが、かなりの数の方が残っていて、改めてシンガポールでの根強い村上春樹人気に自称ハルキストとしてはビール以上に至福の時を味わいました。

2023.05.23

コメント(0)

-

ポルトガル「DAO(ダン)地方」を代表する3種類の葡萄のブレンドでコスパ最高のワインに🍷

「ワイン・コネクション」の今月の値引きワインの1本にポルトガルの赤がありラベルの文字の大きさにインパクトがあり購入しました。 2017年 アルコール度数13.5% 高級おつまみ「天然あわび珍味」は5個入りで9ドル😿 早速開けてグラスに注ぐと、強い香りが漂いボルドーの赤のような濃いルビー色よりもっと茶色がかった濃い色でこういう色を最近見ていないと思いました。ボルトガルと言えば魚介類と思いたまたま「ドンキ」で見つけた高級おつまみ(山梨県の信玄食品 セネガル産天然あわび使用)を合わせてみましたが小粒ながらあわびの良い意味での生臭さがあり、これは相性としては残念ながらNGでした。「さしみ味噌」も初めてで日本では刺身に味噌がブームに?と思いながら野菜にかけても美味くワインとの相性も結構良く重宝しています。 翌日、ポルトガルの名物料理「タコライス」も考えましたが手軽な鰻のかば焼きにトースト用のモッツアレラチーズを載せて電子レンジで1分半を試してみると、ワインも前日よりマイルドになっていてなかなかの相性でした。 ラベルにはポルトガル語と英語でVinho(ワイン)とTinto(赤)の表示しかないので検索してみるとポルトガルの葡萄品種の代表格「トゥリガナシオナル(40%」「アラゴネス(30%)スペインではテンプラニーリョの名称」と「アルフロシェイロ(30%)」の3種類でした。アルフロシェイロは私は初めてでこのワインの生産地「DAO(ダン)地方」では最上級の品種の1つで上記の2つの品種とブレンドすると味わいを軽やかにする作用があると嬉しい情報もありました。30ドル前半でこの質と味わいはコスパ最高のポルトガルワインだと思います。 余談ですが天然あわびの生産地の「セネガル」はアフリカのどこ?と調べてみると西海岸にある国で首都は有名なダカールでした。フランスの植民地だったため現在の公用語もフランス語で、最近使われるようになった言葉「グローバル・サウス」の事もちょっと考えながら絶品おつまみはすぐに完食でした。

2023.05.22

コメント(0)

-

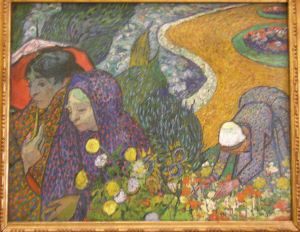

4枚のゴッホの絵@「エルミタージュ美術館」

先月「ゴッホの没入型体験展示会」を見てからゴッホの絵に更に興味が湧いきて手元にある画集などを読み返していると2011年に訪問した「エルミタージュ美術館」のガイドブックの解説に「当館にあるゴッホの4枚の絵は彼の一生で最も劇的だった晩年に描かれたものである」とあり、4枚もあるのかそれとも4枚しかないのかと不思議な気持ちになり訪問時に撮った写真を見直してみると2枚だけありました。「エテンの庭園の思い出」1888年 アルルで この絵については以前に日記に書きましたが「エテン」はゴッホの生地であるオランダの町で、想像力を使って描くゴーギャンの「アルルの老女たち」に倣って描いた作品ですが、写生による色彩を何より大事にしたゴッホはこの絵を失敗作と考えたようです。「ライラックの木」1889年 サンレミの療養所で 1888年10月から始まったゴーギャンとの共同生活から2ヵ月後に有名な耳切り事件が起き、ゴッホはサンレミにある療養所に入ることになります。ゴーギャンの自伝には「ゴッホがカミソリを持って自分を追いかけて来た」という箇所があるそうですが真偽は謎です。勝手な想像ですがゴーギャンに切られたという方がその後の流れ(切り落とされた耳を馴染みの娼館の女性に託す)がしっくりいくような気がしています。 「あばら屋」 「アルルの闘技場」 そして写真を撮らなかった2枚はガイドブックに写真が載っている1890年ゴッホの最期の地となる「オーヴェール」で描いた「あばら屋」と1888年アルルで描いた「アルルの闘技場」とガイドブックに説明がありました。「アルルの競技場」は同じくアルルで描いた「夜のカフェテラス」のようにゴッホの特徴である黄色の美しさが際立った作品で、この絵を見た記憶が無いのとどうして写真を撮らなかったのだろうと残念な気がします。そしてアルルと黄色と言えばゴッホの代表作「ひまわり」ですが、エルミタージュ美術館には1枚だけゴーギャンの絵があります。 「椅子の上のひまわり」1901年 ロシアの鬼集家「セルゲイ・シチューキン」寄贈 ゴッホがパリで描いた「ひまわり」の絵をゴーギャンに激賞され、ゴーギャンをアルルの「黄色の家」に招くおもてなしとして描かれた情熱のひまわりはゴーギャンにも強い影響を与えたようで、ゴーギャンがタヒチで1903年に亡くなる2年前にフランスからひまわりの種を取り寄せ、ゴッホがアルルでゴーギャンのために用意したのと同じような椅子に置かれて描かれています。ゴッホの自殺の後、醜聞により自分の評判が落ちてしまう事を恐れたというエピソードもありますが、その為に描かれた物なのか同じ孤高の芸術家への追悼と敬愛の思いで描かれたものなのか興味深いものがあります。

2023.05.21

コメント(0)

-

原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫ダニエル氏の平和活動&漫画「はだしのゲン」

昨日G7の首脳が広島原爆資料館を訪れた事に対して中国高官が「核兵器がもたらした災難を繰り返してはならないが、日本が核兵器問題で偽善的な立場を取らない事を望んでいる」とニュースでコメントが流れ「偽善的」という言葉には考えさせられるものがあります。 また原爆資料館訪問については岸田首相とバイデン大統領の温度差も報じられ、果たして「核廃絶」の道へ一歩前進出来たのかどうかと考えてしまいます。 そして原爆投下で思い出す1冊は竹田恒泰著「アメリカの戦争責任 戦後最大のタブーに挑む(2015年出版)」でその中で私は初めて日本への原爆投下を命じたトルーマン元大統領の孫であるトルーマン・ダニエル氏(1957-)の存在を知りました(元新聞記者で現在は著述家)子供の頃学校の図書館にあった「貞子の千羽鶴」の英語版を読んだことがきっかけで原爆投下が自分の祖父の命令であった事を知ったそうです。 ウィキペデイアで改めてダニエル氏の経歴を見ると2000年に貞子さんの実兄から電話を受け広島訪問を打診され迷いながらも2012年に来日し広島、長崎の平和記念祭に参加した事(オバマ大統領の広島訪問の4年前)そして2015年にはニューヨークで被爆者と共に講演を行っている事が書かれています。アメリカの子供たちが折った鶴 そして2021年の日米開戦80年に合わせてトルーマン元大統領の記録を保存・公開するトルーマン図書館で貞子さんの折り鶴と同じ大きさの鶴500羽の2日間の展示も行っています。 ダニエル氏も原爆投下の必要性については疑問視しながらもアメリカの建前として貫きたい「戦争の早期終結・母国の兵士の命を守るため」という思いは根底にはあると推測しますが「貞子の千羽鶴」を読んだアメリカ人自らが深い悔恨と反省を込めて英語版を出版したように、アメリカ国内での「核廃絶や核兵器使用禁止」の動きに少なからずの影響を与える更なる活動に期待をします。 余談ですが今朝ネットの記事で漫画家「中沢啓治(1939-2012)」氏の実体験に基づく「はだしのゲン」も取り上げられていて2007年の「核拡散防止条約」のウィーンでの会議で外務省が出版社から譲り受けた英語版30冊を加盟国に配布していた事を知りました(2018年時点で発行部数は1000万部を突破)私は漫画は読んでいないですが2007年に中井貴一さんがゲンの父親役を演じた実写版のドラマをたまたま帰省中に見て、涙が止まらなかったのを覚えています。 唯一の被爆国であり原子爆弾によって生き地獄を経験したというのは決して風化させてはいけなし政治の舞台だけでなく本、漫画、映画、ドラマ等で広く地道に海外に発信し続ける必要性を改めて感じました。

2023.05.20

コメント(0)

-

「白湯」を朝、昼、寝る前に飲むことの健康&美容効果@NHK「あさイチ」

先週のNHK「あさイチ」にファッションモデルで女優の「富永愛」さんが出演し、健康と美容のため毎日の習慣として白湯を飲んでいる事を紹介していました。 白湯と言えばぬるいお湯で冷水より体に優しいというぐらいに今まで思っていましたが、白湯を検索してみるとその健康効果は思った以上にあるらしく早速寝る前に白湯を飲むようにして1週間になります。最初の夜飲んだ翌朝は「熟睡感」がアップしたような気がしましたが、それ以降は特にあまり変わりがないようですが今日から1日3回朝、昼、寝る前に継続して飲もうと思っています。 具体的な健康効果のいくつかの例としては ①基礎代謝アップ(脂肪燃焼効果) ②免疫力アップ(体温が上がるので) ③美白や美肌効果(体を温めるため動脈や毛細血管を広げ血液の流れをよくし体内の老廃物が排出されやすくなるから)等などです。 富永愛さんは鉄瓶でお湯を沸かしてマイボトルに入れ持ち歩いているようですが、我が家の鉄瓶は小さすぎてコンロに置くのは不安があるので(色付けもしているので)電気ケトルで沸騰させたのを鉄瓶に注いで冷ますようにしています。 そして「白湯」「お湯」「湯冷まし」の違いを初めて知りました。「白湯」は沸騰させた後50°C程度まで冷ました物(ぬるま湯ではなく熱いと感じるくらいの温度)「お湯」は沸騰までしていない熱い水の事「湯冷まし」は沸騰させたお湯を常温に冷ました物でした。 白湯を飲むというのは5千年の歴史を持つインド・スリランカ発祥の「アーユルヴェーダ」の伝統医療の1つらしく、お金をかけずに健康効果が得られるというのは嬉しい限りです。 あさイチでは白湯の他に「呼吸法」も取り上げていて、私はシンガポールに来てからヨガを始め呼吸や深呼吸の大切さを知りました。「4秒かけて肺を広げるようにしっかり息を吸い、4秒かけて吐く」とか「右手の親指で右の鼻を押さえ、左の鼻から息を吸い、次に薬指で左の鼻を押さえ右の鼻から息を出す」のような呼吸法もヨガのクラスで教えてもらいました。よく「怒りを鎮めるために深呼吸」と言いますが、正にストレスや怒りの対処法として呼吸は大切な物だなぁと痛感します。

2023.05.18

コメント(0)

-

アフリカン・カフェで南アフリカ産のロゼワイン@「UTU」シンガポール

シンガポールでは1店舗しかないらしい本格的アフリカンカフェ「UTU」に先週末行って来ました。今回で3回目ですが、初回はコーヒーの発祥地と言われるエチオピアのコーヒーとキャロットケーキを満喫し、その時メニューの一品「Halloumi(ハロウミチーズ)」という初めて聞くチーズが目に止まりました。その後たまたま食材店で見つけ、検索して調べてみるとキプロス島で作る牛乳、羊乳、山羊乳のミックスチーズでそのままでも焼いても揚げても溶けない使い勝手の良いチーズで今は我が家の定番チーズになっています。果たして「UTU」ではどのような一品で出されるのかずっと気になっていました。 Backsberg Rose South Africa 18ドル/グラス 左が焼いたハロウミチーズ(7ドル)でスプラウトとユズが付け合わせで置かれていてユズをかけると美味しさが増した感があります。右はモロッコ風スコーン(5ドル)でアプリコットとピスタチオが絶妙な味わいなのと今まで硬いというスコーンのイメージを覆す柔らかな食感で満足度100%でした。モロッコと言えば映画「カサブランカ」を思い出して主人公が経営する酒場「カフェ・アメリカン」とカフェUTUの共通点はあるかなぁとか考えてしまいました。 肝心のワインはイタリアのスパークリング「プロセッコ」を除いては赤、白。ロゼの3種類が全て南アフリカ産で私の一押し南アフリカの「シュナン・ブラン」が無かったのでロゼにしました。 今回はお店のスタッフがもの凄く親切に対応してくれてワインの詳細が知りたいと言うとタブレットを使って説明してくれました。Pearl(パール)というのは地区名だそうで使われる葡萄品種はミックスですが詳細は分からないという事でした。南アフリカ産のロゼを飲むのは初めてです。 色はオレンジ色に近くフルーティーな味わいですが不思議と余韻のような物がほとんどないワインでした。ただチーズとスコーンとの相性はかなり良く、グラスに多めに注いでくれたお陰か飲み切る時に2品とも食べ終えました。 ほんの一例で壁などには興味を引く作品が多く展示されています。 左の一階の壁に飾られている女性の写真は音楽と共にこのお店の良い雰囲気を醸し出してくれています。スタッフが2階席と3階席も次回のために見て下さいとまた親切に案内してくれて、壁に飾られた作品等は全てアフリカから輸入している事など説明してくれました。アフリカの魅力をこのお店から発信したいというこのお店の熱い思いやコンセプトでまるで未だ見ぬアフリカのカフェにいるような気持ちにさせてくれたのかなぁと思います。 次回はスタッフ一押しアフリカのビールを飲みに行くつもりです。

2023.05.17

コメント(0)

-

鴨の胸肉のロースト&フランス産「ベイビー・トマト」トマトは果物?

ボルドーの赤「Chateau NOAILLAC(シャトー・ノアイラック)」に合わせるためにスイス人経営の食材店「Huber's Butchery」にラムチョップを買いに行った時、ショーケースに並ぶ「鴨の胸肉(Duck Breast)」に気が付きました(今までただ気が付かなかっただけだと・・)このワインのお薦め相性料理として鴨の胸肉のローストも挙げられていたので試しにと一番小さなパックとラムチョップを購入しました(ここのラムチョップはちょっと大ぶりで値段も割安感があります) 初挑戦の鴨の胸肉ローストなので「クックパッド」で焼き方を確認して塩・胡椒とにんにくパウダーがないのでニンニクを潰した物を表面によく刷り込んでから油を引かずに焼きました。ソースは下記のレシピで焼き上がり寸前にかけました。①水 おおさじ5 ②醤油 おおさじ2 ③赤ワイン おおさじ2 ④ハチミツ おおさじ2 ⑤バルサミコ酢 あおさじ2(これは家には無かったので省きました) 皮のキツネ色が食欲をそそります。 鴨の胸肉 11.25ドル(288g)& フランス産のBabyトマト 鴨肉は3日間に分けて食べましたが、初日は一口目の鴨肉の臭みが気になりましたがブルーチーズを付けて食べると魔法のように臭みがなくなりました。そして2日目、3日目とソースと絶妙に絡み合い臭みも全く無く私としてはシェフになったような極上の味わいになりました。ワインとの相性もラム・チョップよりもワンランク上のマリアージュの感がありました。 鴨肉はシンガポールでは中国の高級料理「北京ダック」のイメージが強いですが、今回鴨肉を検索してみてフランスで鴨肉の消費がとても多い事を知りました。そう言えばフランス旅行の時にはお土産にやっぱり「フォアグラ」を買っていた事を思い出しました。 それとHuber's Butheryに通い始めた頃の驚きの体験は「トマトは果物」と分類されている事でした(量りに自分で載せ値段のシールのために野菜か果物かを選ぶので)これも調べるとトマトの赤い実は花が咲いた後に残る果実の部分で植物学的には果物という説もあり国によってその分類は違うとあります。 果物に分類されフランスでは「愛のリンゴ」と呼ばれる今回初めて購入のフランス産「ベイビー・トマト」は小粒ながら4種類ほどの色合いで葡萄にしか見えない物も入っていました。甘味もかなりありこれは満足度が高いです。 余談ですがHuber's Butheryでは肉については産地がしっかり明示されているのですが、鴨肉に関しては「Fresh Duck Breast(新鮮な鴨の胸肉))」としかないのがちょっと気になるので次回鴨肉を買う時には聞いてみようと思っています。今回の鴨の胸肉に合わせたワイン

2023.05.16

コメント(0)

-

アスパラガスは切らずに焼いたり煮たりが美味しさのコツ&アルザス「Pino Gris」

先週のNHK「トリセツショーのアスパラガスを美味しく食べるコツ」でレストランで何故長い1本まんまでアスパラがお皿に載せられているか納得がいきました。 説明では普段私達が食べているのは「土から出たての若い茎でこの茎には甘い汁がたっぷり詰まっていてパイプのようになっているので、切ってしまうとその甘味が出ていってしまう」ということでした。根の部分がバレーボールのボールのように大きかったり、アスパラについて目から鱗の情報もたくさんありました。 やっぱりドイツ産のホワイトアスパラで試してみたくなって早速買いに行き、それに合わせるワインはワイン・コネクションのスタッフのジャンさんから「白?赤?」と聞かれ今回は赤は考えていなかったのでお薦めのフランスのアルザス地方の「Pino Gris(ピノ・グリ)」にしました。 2020年 アルコール度数 13.5% 「鴨の胸肉のロースト」にも初挑戦。 1本まんまが茹でられる大き目のお鍋がないのでフライパンにお湯をたっぷり入れて茹で、前回初めて作った卵黄とバターとレモン汁を混ぜたオランデーズソースをかけて頂きましたが、これがやはり甘味が半分に切って茹でた時と随分違う気がしてかなり幸せな気持ちになりました。 翌日には「トリセツショー」のお薦め通りに焼く前にアスパラにオリーブオイルと塩をまぶして一本まんまで焼いてみましたが、ドイツ産のアスパラはかなり太めなので中が柔らかくなるまでに外側がちょっと焦げてしまったので、次回は日本産の細目のアスパラガスで試してみるつもりです。 ピノ・グリはラベルに書かれているスパイシーな味わいというよりは甘味を感じるワインでしたが、アルコール度数13.5%のフルボディらしく飲みごたえがあり、アスパラの甘味ともかなり良い相性でした。春を告げる野菜「アスパラガス」はビタミンA,C,Eが豊富で疲労回復に役立つアスパラギン酸も含まれているので、もっと美味しく食べる機会を増やそうと思っています。

2023.05.15

コメント(0)

-

日ハム「1970年代の漫画の世界のようなド派手ユニフォーム」賛否はあるけれど・・。

昨日のエスコンでの日ハム対ロッテ戦では新庄監督がデザインしたユニフォームが初お披露目となって、その派手さにプレーしている選手が日ハムの選手とは思えないほどでした。 加藤投手の力投もあり無事ユニフォームに見合う勝ち試合で、2人目のヒーローインタビューに今年阪神から移籍の「江越選手」が登場して「このユニフォームをどう思いますか?」の質問に「自分が一番このユニフォームが似合っていると思う」と襟を立てた真のヒーロー姿で答え「ただ試合中に襟を立てると暑いので・・」と新庄デザイナーにちょっとクレームも💦 今年阪神から移籍した江越選手は阪神時代の7年間で13本の本塁打ですが、移籍後に昨日はド派手な2本目でこのユニフォームの赤色に込められた「闘争心」や胸元にあしらわれたVictory(勝利)を表す「V」が江越選手に覚醒の火を付けてくれたのであればと・・。 中畑清氏からは「ユニフォームにプライドを持って欲しい」という苦言も出て賛否両論もあると思いますが、新庄監督がプロデュースする次世代のための「New Age Games by SHINJO」をコンセプトに1ミリ単位の細部にまで拘ったデザインだそうで、メジャーリーグの名物記者は「1970年代の漫画に登場してきそうな見た目」と絶賛しているようです。思えばストイックに野球道を邁進する大谷翔平選手の二刀流も「まるで漫画の世界」と称賛されている事を考えると「常識」を打ち破って何か次の新しい世代に元気と夢を与えることの大切さも感じます。 日ハムファンとしてはユニフォームで既存の常識を破り、そして総年俸が12球団中最下位のチームがプロ野球をもっともっと面白く魅力的にしてくれる「大善戦」に期待するところです。

2023.05.14

コメント(2)

-

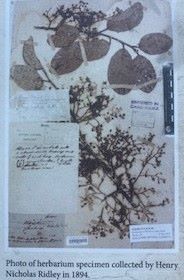

牧野富太郎博士と同時代を生きたイギリス人植物学者「リドニー」@シンガポール国立植物園

昨日は久し振りに朝ドラ「らんまん」が始まってから初めてシンガポールの国立植物園(唯一の世界遺産)に散歩に出かけました。今までは「オーキッド・ガーテン(蘭園)」を除いては緑鮮やかな高い樹木に目が行っていましたが、「らんまん」効果で小さな花にも目が留まったり、数は少ないですが樹木や花々を説明するパネルを立ち止まって読んだりとのんびりと時間を過ごしました。 1894年 1904年にリドニーが名付けた「メンクラ」の木 パネルの1枚に植物園の初代園長を務めたイギリス人「Henry Nicholas Ridney(ヘンリー・ニコラス・リドニー 1855-1956)」のスケッチと緑の木「The Mengkulang(メンクラ)」の写真があり、朝ドラで目にする万太郎の標本に何か似ている感があって、標本は世界共通の物があるのかなぁと見入ってしまいました。年代的にも牧野博士(1862-1957)とほぼ同時代を生きています。 牧野博士が上京したのは1885年の22歳の時、そしてリドニーは1888年前職「大英博物館の植物部門」の職からシンガポールの植物園長に就任し23年間精力的に植物園のために働いたそうです。 そして何と言っても彼の偉業はシンガポール着任前には既に成長していた12本の「ゴムの木」を見てその将来性を見極め10年間ほどゴムの木の研究をし木に害を及ぼさずにゴムを採取する方法を発見した事にあるようです。当時はこのゴムの木の栽培推奨は周りからは「あり得ない!あいつは狂ったリドニーだとかゴムのリドニー」と揶揄されたようですが、後々自動車産業が発展してタイヤのためのゴムの需要が増えシンガポールに大きな富をもたらす事になったというのは驚きの事実で、これもまた植物の持つ力の一例かなと思います。 たくさん花の写真を撮った中で一番綺麗に撮れた1枚です。「Swan Lake(白鳥の湖)」という名前の池の前に咲いている花々で黄色と赤のコントラストが夕方の日差しに映えていました。「らんまん」効果で日本では今まであまり気に留めていなかった草花を立ち止まって見て癒されている人が増えているのではと思います。

2023.05.13

コメント(2)

-

「ORメダル」のワイン3本目は「Chateau NOAILLAC(シャトー・ノアイヤック)」2018年

ワイン・コネクションで今回で3本目になる「OR」のメダル付き「Chateau NOAILLAC(シャトー・ノアイヤック)を購入しました。「OR」は「Gilbert & Gaillard(ギルバート&ガイヤール)」グループが香港主催のInternational Challengeで世界中の厳選されたワインに授与するメダルである事を初回に購入した時に調べましたが「OR」が何の頭文字なのかスタッフに尋ねても「?」という感じでずっと気になっていましたが、昨日はオランダ人スタッフのジャンさんが店頭に出ていて尋ねると「ORはオリジナルの意味でしょ」と即答でした。今回はボルドーのメドック地区のワインなので「メドックのオリジナルの葡萄と製法で・・・」という事なのかと推測しもう少し自分に英語力があったらと・・💦今月の値引きの一本にもなっていてボトルを手にすると「美味しいよ~」と強くお薦めもありました。 2018年 アルコール度数13.5% ボルドー地方のオー(高い)・メドックに対して葡萄畑の標高が低いパー(低い)・メドックで造られるワインは本来はパー・メドックとラベルに明記されるはずですが低いというのが品質が低いという印象を与えかねないとパーが省かれた経緯を何かの本で読んだ時に「なるほどなぁ」と思いました。カベルネ・ソーヴィニヨン40%、メルロー55%、プチヴェルド5%がメドックのオリジナルワインなのかなぁと思いながら、これに合わせる一品とチーズを考える楽しみが出来ました。 2020年 アルコール度数13% 2020年 アルコール度数14.5% 左が初回「OR」のブルゴーニュ産の「Pinot Noir Vielles Vignes(ピノ・ノワール ヴィエイユ・ヴィ―ニュ(古樹)」、右が2回目のコート・ドゥ・ボルドーの「Chateau LARTIGUE」でボルドー右岸の特徴であるメルロー種を多用しながらも度数が14.5%のワインは飲みごたえがあり大満足でした。 今回の3回目の「OR」を飲んでまたまた「素晴らしい!」という事になれば「OR」メダルは私にとってワイン選びの指標になりそうです。

2023.05.12

コメント(0)

-

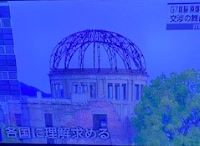

G7広島サミットで各国首脳の「原爆資料館 本館」への訪問は実現するのか?

来週の金曜19日から21日まで開催される「G7広島サミット」まで1週間となりました。ロシアのウクライナ侵攻前はロシアを加え「G8」だったこのグループは現在はアメリカ・イギリス・フランス・日本・ドイツ・イタリア・カナダの7ヶ国ですが、今回のG7には「EU連合」の参加とあり本来のG7加盟の3ヶ国を除いたオランダ、ベルギー、ルクセンブルグの中から参加があるのかと思います。それにアセアンの議長国のインドネシアやインドなど勢いのある新興国の招待国を含めると16ヵ国ほどの参加になるようです。 NHKニュースウオッチ9の映像から。 2016年オバマ元大統領の広島訪問。 実は先月20日のネットの朝日新聞の記事のタイトルで「原爆資料館 G7首脳にどこまで見せる?米の立場危うく出来ない」を見てずっとモヤモヤが続いていたところ、昨日NHKのニュースウオッチ9の中で原爆資料館訪問についてかなり時間を割いて取り上げていました。 私自身は原爆資料館を訪れた事がなく、昨日の放送で初めて資料館に本館と東館があり被爆の実相は「本館」にあるという事を知りました。特に問題になっているのが本館の展示をG7の首脳陣(特にアメリカ、イギリス、フランス)に見てもらう事の難しさにあり、現在も外務省、岸田首相が各国と交渉を続けているが難航が予想されるという事でした。 番組の中では2016年にオバマ元大統領が広島の原爆ドームを訪れた事にも言及していて、その中で「アメリカ(国民にも)に配慮して、あくまでも他の場所との移動の合間に休憩も兼ねて原爆資料館に立ち寄った設定で、本館には入っていない」と私には新しい情報がありました。私自身は当時のオバマ元大統領の訪問は今後の核廃絶への大きな前進になると期待した事を思い出しますが、7年経っても各国の首脳陣の考えというのは前進していないのかもしれません。 それにしてもモヤモヤが続くのは元々はアメリカのルーズベルト大統領の下で始まったマンハッタン計画(ドイツにおけるウランの核分裂発見を契機にアメリカ各地の大学や研究所で核分裂による研究が開始)によって作られた原子爆弾がドイツの敗戦前の1944年に既に日本へ投下する事がルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相との間で合意に至り、ルーズベルト大統領の急死の後トルーマン大統領の決定によって投下されたこの原子爆弾について日本はその被害を過少に見せる事に何一つ利点はないと思います。特に人体への被害の実相を確実に入手し続けながら公表を控えたアメリカの戦争犯罪に匹敵する罪は非常に大きいと思うし、まずは首脳陣が本館を自分達の目でしっかり見ない事には本当の意味での「核廃絶への道」は遠いのではと思います。 先月20日の朝日新聞のネットの記事には外務省関係者の話として「G7参加者がどのような展示を見たのか、最後まで明らかに出来ないだろう」とも書かれていて資料館訪問についてはニュースを出来るだけチェックしようと思っています。

2023.05.11

コメント(0)

-

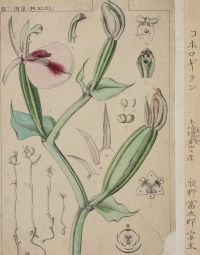

今晩放送NHK BSドラマ「牧野富太郎 苦難突破のオタク魂」

朝ドラ「らんまん」は今週から舞台は東京になり、郷里の学友「佑一郎」に「東京は気を付けて」とアドバイスを受けながら早速リヤカーにくくり付けていたトランクを2人の後をつけていた「倉木(徳川慶喜を守るため結成された彰義隊の生き残りという設定)」に盗まれてしまいます。昨日の放送でそのトランクだけを質屋に持ち込んだ倉木の妻が「50銭でいいから・・」と質屋の主人に言った時、50銭って現在のお金でいくら?と思いました。 そして今朝の放送で倉木が燃やそうとするトランクに入れていた植物の標本にお金を出せと迫られ竹雄が「30??」と驚くと万太郎は「100出そう」と腹を決めて答えます。一瞬「両?」と思いましたが万太郎が東京に出たのは22歳の明治17年で、明治4年に既に「新貨条例」が公布され両や文に替わり「円・銭・厘」という単位になっています(換算に便利なように1両=1円」) 調べると1円の値段は当初は現在の2万円ほどだったようなので、質屋での50銭は1万円、万太郎は「自分の命」とまで言った標本に2百万円を払うと啖呵を切り(実際にはその後の展開で払わずに済みそうですが)「金が先」「人質(標本)が先」と倉木との目力対決のシーンは竹雄の言う「ダメワカ」の万太郎の姿から一変していました。 余談ですが、何故「円」という単位が使われるようになったのかは資料が焼失していて理由が分からないそうです。両から円へにも何か大きな物語がありそうです。 そして今日のNHKプレミアムで「英雄たちの選択 牧野富太郎 苦難突破のオタク魂」で牧野富太郎氏の人生が紹介されるようです。改めてウイキペディアで人生を見て見ると自分を「植物の精」と自負し、上京から4年後に自費出版で「日本植物誌図篇」を発行するバイタリティーには驚きですが、やはりその研究費のため実家(酒蔵岸屋)のお金を湯水のように使い結局は経営が難しくなったという経緯もあるようでやっぱりそんな「ダメワカ」の一面もドラマを通して見られればと思います。 「コホロギラン」土佐横倉山産 牧野富太郎氏写生 近所を散歩中に見つけた赤い花 らんまんのお陰で近所に咲いている花にもかなり目が行くようになりました。右の赤い花は風が吹くとフワフワと揺れ、コホロギランは見たことがないけれどちょっと似ているかなぁと・・。『追記』結局今日11日の放送で100円払いました。竹雄曰く「峰屋のお金はワカの財布じゃない」を万太郎は呪文のように唱えさせられていましたが「馬の耳に念仏」になってしまったのだなぁと・・。

2023.05.10

コメント(2)

-

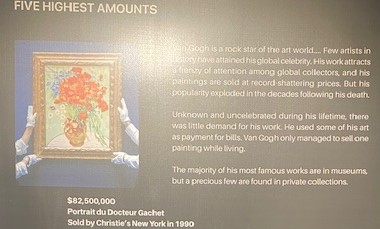

高額で売却されたゴッホの絵ベスト1は「医師ガシェの肖像」&アムステルダムの「ゴッホ美術館」の事。

シンガポールで開催中の「Van Gogh:The Immersive Experience(ゴッホ:没入型展覧会)」の展示パネルにゴッホの絵画で高額で売却されたベスト5の説明がありました。説明の最初に「Van Gogh is Rock Star of the Art World (ゴッホはアート界のロック・スター)」とあり中々粋な表現だなぁと思いました。 ベスト1の価格は82,500,000USドルでゴッホをオーヴェールで看取った「医師ガシェの肖像」ですが、このパネルに載せられていた絵は第5位61,765,000USドルの「Vase AuxMaerguerites Et Coquelicots(花瓶に挿したマーガレットとコクリコ)」でした。 フランス語でコクリコだとどんな花?と思いますが、日本語のひなげしであればアグネス・チャンの歌も浮かんできます。説明では1890年6月中旬作とあり亡くなる1ヶ月ほど前に描かれた絵です。ひなげしの絵ではモネの壮大な「アルジャントゥイユのひなげし」が有名なようですが、このゴッホのひなげしは彼の人生と重なって儚さのような物を感じます(フランス国旗の赤色はこのコクリコの色だそうです) 現在のレートだと5点とも80憶円以上の価値ですが、ゴッホの絵画の多くはゴッホの死後、弟のテオと妻のヨーの所蔵となり2人が亡くなった後は1人息子の「フィンセント、ヴァン・ゴッホ(1890-1978)が引き継いでいるため、個人蔵の絵というのは数としては少ないようです。 現在ゴッホの絵画の多くが保存されているアムステルダムの「ゴッホ美術館」を調べてみると、フィンセントが両親が亡くなった後(父テオはゴッホの死の翌年、母のヨーは1925年に亡くなっています)何とか叔父の作品をきちんとした形で保存したいという思いから72歳の時(1962年)に「ファン・ゴッホ財団」を設立しこれが元となり、1973年に国立の「ゴッホ美術館」の開館となったようです。美術館としては今年で50周年という未だ新しい美術館であることに驚きます。 そして「個人蔵のゴッホの絵の売却」で思い出したのがこの一枚です。2021年に競売にかけられた時は個人蔵の絵が売りに出るのは珍しいとネットの記事にあって昨年日記に書きました。 『2021年3月25日にゴッホの「モンマルトルの通りの光景」が1300万ユーロ(約17億円)で落札されました。個人蔵で100年以上美術館で公開されなかったこと、ゴッホが2年間弟のテオと共に暮らしたモンマルトル(南仏アルルに向かう前年の1887年作)で描いた絵が市場に出ることは珍しいということで話題になりました』 アート界のロック・スター的なゴッホの絵画は彼の人生が劇的に変わるアルル、サン・レミ、オーヴェールで描いた絵によりその価値の大きさが置かれているようです。

2023.05.09

コメント(2)

-

7月29日のエスコンでの「超 花火大会」& 2023年の12球団の総年俸

「一番 センター カウンタック(ランボルギーニ)」の参加も? 今朝のネットの記事に7月29日(土)エスコンフィールド北海道で日ハム対オリックスの試合後の「超 花火大会開催」のお知らせがありました。屋根を開き夏の夜空に向けて約30分間6000発超えの花火の打ち上げ&音楽、映像、各種パフォーマンスのコラボという豪快なイベントのようです。 日ハムの試合の負けが込むと「観客動員数の減少」がすぐ話題になるので、少しでも球場自体も元気の出るニュースがたくさん欲しいところです(ちょうど大泉洋さんの司会で北海道出身のアーテイスト全員集合のような大型コンサートがエスコンで開催されればと思っていました) ところで今年1月末に2023年のセ・パ各球団の総年俸が発表され、予想通り日ハムは12球団中最下位でした。昨年度に比べてアップした球団は7球団(うちヤクルトが前年比120%でトップ)で、残りのダウンした5球団の中で前年比91%の日ハムは前年比率最下位の楽天の86%よりは上ですが、年俸総額は2020年から下降を続け、今年の総額22億9220万円は12球団中断トツ最下位です。 ワインの「味は値段に比例する」のように「チームの強さがお金に因る」とは思いたくないですが、やはり優勝するためには必要なのだと思います。ただ日ハムについては最近は故障者を多く出しながらも期待以上の熱戦が繰り広げられていてファンの嬉し涙を誘っています。 7月29日の「超 花火大会」の時に今年年俸総額12球団中下から3位のオリックス(因みに2位はロッテ)の順位が現在と同じリーグ1位を保持しているのか、日ハムは定位置と呼ばれるようになった最下位から完全脱出をしているのか、「超 花火大会」当日までに大きく上がって花開く花火に見合う結果が出せているか期待しながら熱烈応援を続けます🎆

2023.05.08

コメント(2)

-

ゴッホの3人の妹&弟テオの1人息子「フィンセント・ヴァン・ゴッホ」の事。

「Van Gogh:The Immersive Experience(ゴッホ:没入型展覧会)」の展示パネルでゴッホの3人の妹「Anna 1855-1930」「Lies 1859-1936」「Willemien 1862-1941」の存在を初めて知りました。ゴッホと弟テオは30歳代で早世しましたが、3人は共に70年以上の生涯を送っていて彼女達の伝記を書いた作家名の紹介もありました。 パネルの説明ではゴッホが生存中に描いていた絵について3人はほとんど興味を示さなかった事、ゴッホの死後贈与等による絵画の所有権を出来る限り保持しようとした事、そして2番目の妹Liesが晩年の貧困を恐れ絵画の売却を迫られた事などが書かれています。 ウィキペデイアには特に妹Annaとの性格の違いによるぎくしゃくした関係や父親の死後ゴッホとは疎遠になった事などが書かれています。3人が未だ20代や30代の時に突然起きた兄の自殺によってある意味人生を翻弄された人達なのかとも想像します。 ゴッホが残した絵画については弟テオやテオの妻のヨーが苦心しながら展覧会を開いたり(会場提供を断られた時は自宅を使って)ゴッホとテオの書簡を公開するという努力が実り徐々に知名度と人気を得ていきました。その貢献度によっても絵画の所有権はテオの死後は妻のヨーから1人息子の「フィンセント・ヴァン・ゴッホ(1890-1978)へほぼ全部引き継がれたと思っていたので3人の妹の存在というのは私には少なからず驚きでした。 テオとヨーの一人息子で思い出すのは原田マハ著「たゆたえども沈まず」の最初の「1962年 オーヴェール~」の章にフィンセント(72歳)が登場していた事で昨日読み返してみました。 叔父ゴッホの命日にゴッホが亡くなったフランスのオーヴェールにある「ラブ―食堂」にオランダから弔いに来て、偶然そこで出会ったゴッホ研究者の日本人(シキバ)と会話を交わすことになります。その短い会話の文章の中でもフィンセントの穏やかな人柄が窺われ、フィンセントが自己紹介で職業がエンジニアである事(日本で技術指導の経験もあります)オランダのラーレンから来たこと等史実通りです。 シキバからの「何故今日この店に?」の質問にフィンセントは「この店の肉の煮込み料理が食べたくなって・・」とはぐらかすように答えた後「あなたはハヤシという人物を知っていますか?」と尋ねます。「たゆたえども~」の主人公の1人で19世紀にパリで画商として活躍した実在の人物でゴッホとの交流が実際にあったのではという想定のもとに小説は書かれています。シキバと別れた後、川辺を散策しながら父テオの遺品の中にあった手紙をポケットから取り出し読んでいるうちに突風でその手紙が宙に舞い川に流されているところでこの章は終わりです。『1890年 1月11日 パリ 親愛なるテオドルス あなたの兄さんの絵を、いずれ必ず世界が認める日が訪れます。強くなってください。私もこの街で、ジュウキチと共に闘っています。あらん限りの友情を込めて ハヤシ タダマサ』 ゴッホが自殺する6ヶ月前の手紙という設定です。そしてもう一つフィンセントと言えば1890年の誕生祝いにテオに贈られた「花咲くアーモンドの枝」です。奇しくも叔父と同じ名前を与えられ叔父の芸術に捧げた人生を思わせるような瑞々しい青色は心に沁みるものがあります。 展覧会では「花咲く~」の展示はなく「Almond Blossoms 1890」の絵が大きく映し出されていました。会場には階段も設けられていて上に上がって巨大な絵を眺める事も出来ました。

2023.05.07

コメント(2)

-

13本目と14本目に込められた「ゴッホのひまわりの意味」@ 「ゴッホ没入型展覧会」

日本では「ゴッホ・アライブ」、シンガポールでは「The Immersive Experience」というタイトルで現在開催中の「没入型展覧会」は世界を巡回し850万人ほどの観客動員があるそうです。 右はゴッホ自ら「ひまわりでは最良の作」と自負した12本のひまわりアルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)美術館所蔵 壁面や床に映し出されるゴッホの絵画の数々は映像技術で花びらが散ったり、鳥が飛び水が流れ落ち、またゴッホという名の電車が走り出すという豪快な映像と共にゴッホからのメッセージが文字で流れるのを床に置かれたソファやクッションに寝そべりながら観賞できるという圧巻の展覧会です。 ゴッホと言えばやはり代表作の「ひまわり」については別のコーナーでも何点か複製画の展示や説明があり、その中の一枚(左の写真)の黒い筒状花の部分を赤い丸で囲っているいる絵に目が引かれました。 12本のひまわり フィラデルフィア美術館蔵 14本のひまわり 損保ジャパン日本興亜美術館蔵 こんな赤が入っているひまわりがあったかなと家に帰ってから「週刊美術館 ゴッホ」で調べてみるとフィラデルフィア美術館所蔵の「12本のひまわり」でした。ひまわりについてはゴッホがパリから太陽の光溢れるアルルに1888年に移り、敬愛する画家「ゴーギャン」を迎える「黄色い家」の部屋の装飾画として「ゴーギャンに対する最上級のもてなし」のために描かれたと説明があります。 北米産の花であったひまわりがヨーロッパに伝わったのは16世紀で、そのため西洋美術の歴史の中で描かれた花としては新参だったようですが、17世紀にはひまわりは「太陽・愛・芸術、或いはキリスト教における聖なる人物のイメージなどの象徴」として描かれたそうです。 代表作7点のうち3点にひまわりが12本描かれている理由を「キリスト教の12使徒を表している」と説明があり、他の2点に14本描かれているこの2本の意味を「絵画の指導者として芸術共同体を導くゴーギャンの存在を表す1本」「ゴッホの最愛の弟であり画商使徒として画家達の絵を売り生活を支えたテオに捧げる1本」と説明があり、これには十分納得させられます。 ゴーギャンとのアルルでの蜜月は僅か数か月、ゴッホの耳切り事件の後サン・レミの精神療養所へ移ってからは1枚のひまわりも描いていなと言う事がゴッホの心の内を多く語っているのだと思います。

2023.05.06

コメント(2)

-

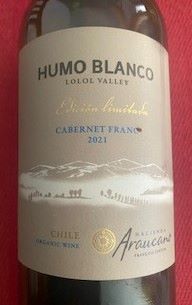

サンテミリオンの「シャトー・シュヴァル・ブラン」に思いを馳せてチリ産の「カベルネ・フラン100%」

「ワイン・コネクション」の5月のプロモーション(値引き)ワインの1本に葡萄品種「Cabernet Franc(カベルネ・フラン)」100%のチリワイン(オーガニック)があり20ドル台なので試しにと思って購入しました。 「Humo Blanco」2021年 14% コク出しのため今回はレトルトの「ハコネーゼ」 ボルドーワインでサブ的に使われる葡萄品種カベルネ・フラン100%のチリ産を飲んだ記憶が無いと思いながら開けると、まず強い果実の香りに圧倒され一口飲むとアルコール度数14%のパワフルなワインという感じでした。初日の刺身のカルパッチョ風には合うかなと思いましたが中々の相性となりました。 翌日「牛筋の赤ワイン&トマト煮」(簡単にコクのある一品になるように色々なパスタソースを試しています)に合わせましたが、これは私には完璧の相性でこのワインのコスパは凄いと思い手元にある本などで調べてみるとボルドーのサンテミリオンで2つしかない「第一特別級A」の「シャトー・シュヴァル・ブラン」の高級赤ワインはこのカベルネ・フランを多用したワインでした。 更に調べてみると同じサンテミリオンでもう1つの「第一特別級A」の「シャトー・オーゾンヌ」を含む他の多くの「第一特別級B」の地域ではブドウ品種「メルロー」の栽培に適した粘土石灰質の土壌とあります。サンテミリオンはメルロー種を多用した円やかなワインというイメージを自分がずっと持っていた事に納得です。 それに対してシャトー・シュヴァル・ブランはカベルネ・フランが多く栽培されている砂利質と粘土の土壌でコクと力強い味わいを特徴とするワインになるそうです。チリでこのワインを造る「Lolol Valley」もその土壌なのかと想像します。 シャトー・シュヴァル・ブランのカベルネ・フランを検索すると2012年のヴィンテージで950ドルなので10万円くらいです。宝くじでも当たれば・・という感じで味の比較は出来ないにしても、もう一度この Humo Blancoは他の料理で試してみたいと思うほど、今年まず最初の驚きのワインです。

2023.05.05

コメント(0)

-

朝ドラ「らんまん」松坂慶子さんの圧巻の演技&峰屋(岸屋)を受け継いだ「司牡丹」

昨日の放送で自由民権運動を先導する「早川逸馬」の演説会に参加中に警官(憲兵?)に捕まり収監された万太郎の釈放と引き取りに出向いた松坂慶子さん演じる祖母「タキ」の圧巻の演技がネット上でも話題になっています。万太郎を「ぼんくら」扱いする警官に「よく調査もせずそのぼんくらを逮捕するとはおぬし達の眼力も大したものではないな」と啖呵を切る姿には私も触れ伏したい気持ちになりました。 松坂慶子さんと言えば5年前の朝ドラ「まんぷく」で主人公「福子」の母「鈴」を演じたのが未だ印象に残っています。事あるごとに発する決め台詞「私は武士の娘」で威厳を示し、挙句の果てには娘婿の「萬平」に「武士は武士でも我が家系は源氏の血を引く・・」とちょっと話を盛ったところで万平さん演じる長谷川博己さんが「素の苦笑い」を浮かべた場面は私にとっての名シーンです。「まんぷく」ではちょっとコミカルな面もある母、そして「らんまん」では「女の一念岩をも通す(良い意味で)」のような筋がぴぃーんと張ったような凜とした祖母の姿と台詞は名シーンとして長く残りそうです。 「花ウチ飲み純米酒」司牡丹 720ml 38.5ドル 14度以上15度未満 精米歩合70% ところでお酒好きの私としては万太郎の生家の酒蔵「峰屋」が気になって調べてみると、岸屋という屋号で「菊の露」という銘柄が有名だった実在の酒蔵でした。ただ元々高知県は温暖な気候が災いして酒造りには厳しい環境だったそうで、牧野富太郎博士の生家「岸屋」は経営が厳しくなり、明治時代の中頃には現在の「司牡丹」の竹村社長の曽祖父源十郎氏が譲り受けているようです。 高知のお酒と言えば「土佐鶴」がすぐ浮かびますが、有名な「司牡丹」が高知のお酒というのは勉強不足で知らなかったので、早速日本酒の品揃えがシンガポールでは一番多い「明治屋」に行ってみると一種類だけ売られていました。 ラベルには製造者の住所に「高知県高岡郡佐川町」としっかり明記されていて、今回のドラマで坂本龍馬が脱藩した時に通った場所の一つが佐川町と知ったので何だか嬉しくなりました。シンガポールは酒税が高いので720mlで3800円とは高価なお酒ですが、鰹のたたきでも用意して朝ドラに思いを馳せながら飲んでみたいものです。 余談ですが「らんまん」のお陰で通りを歩いていて今まであまり気にしなかった花にも目がいくようになり「この花の名前は?」とか「写真に撮ろうかな?」という気持ちになって改めて植物の偉大な力をもっと知りたいという気持ちになっています。

2023.05.04

コメント(2)

-

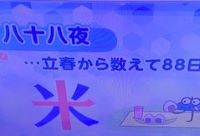

今日は「八十八夜」& 中国でお茶が発明された理由は?

立春(今年は2月4日)から数えて今日が「八十八夜」であることを今朝の「あさイチ」で知りました。そもそも立春とは?と調べると紀元前に中国から伝わった太陽の動きに基づいた暦が起源のようで「太陽が黄軽315度になった瞬間の日(節分の翌日)」だそうです。 そして立春から88日経ったちょうど春と夏の変わり目のこの時期は夜に霜が降りる事も無くなるため(八十八夜の別れ霜)稲の種蒔きや茶摘みの目安とされて来たと説明があり、また「米」の漢字に八が2つある事から「農業の日」とも言われているそうです。 「八十八夜」と言えば文部省唱歌の「夏も近づく八十八夜~♪」が浮かんで「茶摘み」の歌も調べてみると明治45年(1912年)に尋常小学校の唱歌になっていました。作詞・作曲不詳で京都の宇治田原村の茶摘み歌がルーツなのではということです。 「♪摘めよ 摘め摘め 摘まねばならぬ 摘まにや日本(元は田原だったらしい)の茶にならぬ♪」結構高圧的な歌詞だなと思いますが、現在お茶漬けの素で有名な「永谷園」の創始者が江戸時代に宇治田原村で煎茶の製法を開発し巨万の富を築いたようです。 余談ですが、井沢元彦著「逆説の日本史 東日本編」に書かれていた「何故中国人がお茶を発明する必要があったのか」という箇所を思い出しました。発明の必要があったのは「中国の水がまずいというよりそのまま飲むのは危険なほどであった事、煮沸は有効だが水を美味しくはしないので植物の葉を切り刻んだものを入れたのが始まり」というのが著者の回答です。そして「とびきり水のまずいイギリスが古くから東洋のお茶を求めて中国とアヘン戦争を起こしたり植民地時代に大々的にインドで紅茶を作らせ今のイギリスの紅茶文化に繋がっている・・」とあり、なるほどと納得させるものがあります。 平安時代に中国から日本にお茶が伝わった時代、日本の水の美味しさがどれほどであったかは分かりませんが、少なくても中国やイギリスよりは美味しかったのではと想像し「茶道」という文化にまで発展させた日本茶の凄さを改めて感じます(以前にブラタモリで東京のお茶の水の地名のルーツはお茶のための美味しい水があったからと説明したのも思い出します) ところで、来星当初季節がほとんど無いこの国で暮らしていると「いつ何をしたか分からなくなるよ~」と言われまさかと思いましたが、これが本当にその通りで四季の移り変わりが記憶の一端を担っていると実感します。毎日カテキン摂取のため緑茶を飲むようにしていますが今日は特別に「八十八夜」に思いを込めて飲みました。

2023.05.02

コメント(0)

-

ゴッホの弟「テオ・ヴァン・ゴッホ」が生まれた日。もしテオがいなかったから・・。

現在東南アジアでは唯一シンガポールで開催されている「Van Gogh:The Immersive Experience(ゴッホの没入型体験)」に昨日行って来ました。会場は島全体がテーマパークのようになっているセントーサ島の「The Forum」というモールでここにはカジノやHard Rock Hotelが入っていて、昨日は日曜のため思った以上に混雑していました。 この展示会の売りはゴッホの絵画を360度パノラマで4面の壁や床に映し出し絵画の中に自分が入り込むような体感が出来るというものです。会場の入り口からゴッホの自画像の複製画が並び、ゴッホに纏わるエピソードがパネルで多く展示され初めて知る事も多々ありました。 テオ・ヴァン・ゴッホ(1857-1891) ゴッホの数に纏わるパネルの中に手紙の説明があります。 まず目に止まったのはゴッホの弟「テオ」についてのパネルでゴッホが生まれた4年後の1857年5月1日生まれでした。パリにある画商「グーピル商会」で働き兄ゴッホの一番の理解者であり特に1880年からは生活そのものを支えたテオが存在しなければ現在残っているゴッホの絵画の数はどれくらい少なくなっているだろうと思います。 そしてゴッホが書いた現存する手紙844通のうち652通がテオに宛てた物である事もパネルで説明がありました。大切に手元に置いてある池田満寿夫著「私のピカソ 私のゴッホ」の中にも「・・18年間もテオという1人の弟に告白、すなわち完璧なまでの自己表現を続けた男の執念もさることながら、その対象にされた弟、テオの忍耐強さにも驚かされる」とあります。 そして手紙には製作中の絵画についての物もあるけれど、多くは有り余るお金があるわけでもないテオへの一切の弁明も弱気も見られない絵の具、キャンバス、絵筆の購入依頼で具体的に「僕の入用の絵の具は次の通りだ。コバルト(空色 ) 2個、ヴェール・エメロード(緑色)等など・・画布5メートル」というような内容です。 テオが1880年から生活を支える中、その8年後にゴッホが敬愛する画家「ゴーギャン」とアルルでの蜜月のような生活を始め僅か2ヵ月あまりで有名な「耳切り事件」が起こった事が1つの悲劇の始まりでした。精神療養のためゴッホは「サン・レミ療養所」から日曜画家でもあったガシェ医師を頼りオヴェールと移りそこで生涯を閉じることになります。 その訃報が元々病弱だったテオにどれほどの衝撃を与えたのか、ゴッホの死から僅か1年後にテオは衰弱死しています。そしてテオの妻「ヨー」の芸術に対する深い理解がなければ残されたゴッホの絵画は悲惨な運命を辿っていた可能性もあったと言われています。「赤い葡萄畑」1888年 プーシキン美術館蔵 ゴッホが生存中に売れた絵はたった1枚「赤い葡萄畑(350フランの入金は死後)」でテオへの手紙の中で「・・自然に対して倦まず仕事をして、あれが描きたいとかこれが描きたいとか言わず、靴を作るような調子で、何ら芸術的な配慮なしに仕事をすべきだとだんだん信じて疑わなくなった・・・」と綴り、テオも靴を作るようにという箇所に賛同していたようです。 つくづくゴッホの名画は弟テオとの共同作業で産み出した物なのだと実感します。

2023.05.01

コメント(2)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 日田イチとBAKE!×3同時開催! ひたフ…

- (2025-11-16 12:11:40)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- タイ

- 2025タイ紀行 ①置かれた場所でかが…

- (2025-09-13 10:00:11)

-