2008年04月の記事

全318件 (318件中 1-50件目)

-

高度耐熱化酵素のd-アミノ酸生産用バイオリアクターへの応用

難波 弘憲:生物工学会誌 85巻 9 号(2007)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8509/8509_tokusyu_05.pdf

2008.04.30

-

微生物によるニトロ化合物の処理

…竹中 慎治:生物工学会誌 86巻 4 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8604/8604_biomidia_05.pdf

2008.04.30

-

大豆発酵食品「テンぺ」…

青木 秀之:生物工学会誌 86巻 4 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8604/8604_biomidia_01.pdf

2008.04.30

-

酒類醸造と乳酸菌

…浅野 忠男:生物工学会誌 86巻 3 号http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8603/8603_biomidia_01.pdf

2008.04.30

-

フォトバイオリアクターによる有用物質生産のための生物化学工学的検討

…勝田 知尚:生物工学会誌 86巻 3 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8603/8603_sogo_02.pdf

2008.04.30

-

CCSと微細藻による有用物質生産

…勝田 知尚:生物工学会誌 86巻 2 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8602/8602_biomidia_05.pdf

2008.04.30

-

醤油の機能性に関する研究

…古林万木夫: 生物工学会誌 86巻 2 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8602/8602_sogo_01.pdf

2008.04.30

-

熊本オリジナル・紫イモの醸造酒

大学発!美味しいバイオ …大庭理一郎・三枝 敬明生物工学会誌 86巻 1 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8601/8601_oishii_bio_01.pdf

2008.04.30

-

何が芋焼酎の品質を決定するのか

…高峯 和則生物工学会誌 86巻 1 号(2008)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8601/8601_biomidia_01.pdf

2008.04.30

-

米糠を用いたLactobacillus brevis IFO12005によるγ-アミノ酪酸含有組成物の生産

…大友 理宣他 生物工学会誌 86巻 1 号(2004)http://www.nacos.com/sfbj/pages/mokuji/pdf/8601/8601_ronbunsyo_05.pdf

2008.04.30

-

藍藻類の培養方法

【発明者】原 格 【要約】 【課題】大量の藍藻類を工業的に効率良く且つ低コストで培養する。【解決手段】海洋深層水を含む培養液を用いて温度:15~42℃、最適には、22~34℃、照射光量:2000~6500ルクス、最適には、4000~5000ルクス及び炭酸ガス濃度:0.03vol%以上に保たれた農業用ハウス内に設置した培養池中で藍藻類を培養する。前記藍藻類は、例えば、スピルリナ・プラテンシス、スピルリナ・マキシマ、スピルリナ・イエンネリ、スピルリナ・フラボリエンス、スピルリナ・ラキシシマ、又は、スピルリナ・マイオールである。前記培養液のpHは、8以上、好ましくは、9~11に保たれる。前記農業用ハウスは、金属フレーム及びこれを覆う透明樹脂フィルムで形成されている。 明細書Text >> J-tokkyo

2008.04.29

-

スピルリナからの青色色素の製造方法

【発明者】江藤 幹愛(東海産業株式会社) 特許公開 2001-190244【要約】 【課題】イオン交換樹脂を用いて簡単な方法でスピルリナから青色色素を容易に製造することができるスピルリナからの青色色素の製造方法の提供。【解決手段】スピルリナの乾燥粉体を水に縣濁させてイオン交換樹脂と混合し、青色色素となるフィコシアニンを含む可溶性蛋白質をイオン交換樹脂と結合させる第1の工程と、前記イオン交換樹脂を保持することができる程度のメッシュのフィルターを用いて第1の工程で得た水溶液を水で洗浄することにより可溶性蛋白質が結合したイオン交換樹脂を洗浄する第2の工程と、溶離液を用いて前記イオン交換樹脂から可溶性蛋白質を分離して青色を呈する水溶液を回収する第3の工程と、第3の工程で得た水溶液を乾燥して青色粉体を得る第4の工程と、からなることを特徴とする。 明細書Text >> J-tokkyo

2008.04.29

-

新規なバニラエキストラクトの製造法

【発明者】藤村 太一郎 【出願人】 キッコーマン株式会社【特許請求の範囲】 キュアリング後のバニラ豆からバニラエキストラクトを製造するにあたり、該バニラ豆又は該バニラ豆の抽出物を、タンパク質分解酵素、渋味・苦み分解酵素及びヘスペリジン分解酵素から選択される1種以上の酵素で処理することを特徴とするバニラエキストラクトの製造法。 明細書TEXT >> J-tokkyo

2008.04.29

-

醤油の製造法

【発明者】花田 洋一・佐藤 潤一・布村 伸武【出願人】キッコーマン株式会社【課題】A.oryzaeの醤油麹を食塩水に仕込み得られた生醤油の火入れに際し、フィチン(phytate)由来のオリの発生を未然に防止し、火入れオリの少ない醤油を確実に得ること、また醤油諸味管理を15~25℃の低温度下で行うことなく、火入れオリの少ない醤油を得ること。【解決手段】通常の醤油の製造法に従って得られたA.oryzaeの醤油麹に通常の醤油の製造法に従って得られたA.sojaeの醤油麹を混和し、これを通常の食塩水に混和して、醤油諸味を調製し、以下通常の醤油の製造法に従い、適当期間諸味を醗酵熟成し、圧搾して得られた諸味液汁を常法により火入れ殺菌して火入れオリの少ない醤油を得る。 http://www.j-tokkyo.com/2004/A23L/JP2004-105094.shtml

2008.04.29

-

機能性醤油およびそれを含有する機能性飲食品

【発明者】松本 浩祐 ほか6名【出願人】千葉県野田市野田250番地 キッコーマン株式会社【要約】 【課題】非常に優れた抗酸化機能および血圧降下機能を有する機能性醤油、およびそれを含有する抗酸化機能および血圧降下機能を有する機能性飲食品を得る。【解決手段】本発明は、JAS規格色沢No.1またはそれよりも濃厚な色沢を有する醤油に糖類を30~80%(W/V)添加し、加熱して機能性醤油を得、これを選択された飲食品の任意の製造工程において添加して抗酸化機能を有しまた血圧抑制機能を有する機能性飲食品(例えば、醤油、つゆ、タレなど)を得る。 http://www.j-tokkyo.com/2006/A23L/JP2006-158213.shtml

2008.04.29

-

粉末醤油

【発明者】岡安 誠 小熊 哲哉 岡部 弘美【要約】 【課題】液体醤油を粉末化したものであって、賦形剤の添加量を低減しても、保存期間中に、固結することの少ない、保存安定性の良好な粉末醤油を提供すること。【解決手段】醤油を分画分子量500以上の濾過膜で処理して得られる非透過液を粉末化し、粉末醤油を得る。または、醤油を分画分子量500以上の濾過膜で処理して得られる非透過液を、通常の醤油に10~90%の割合で添加し、混合したものを粉末化し、粉末醤油を得る。 http://www.j-tokkyo.com/2004/A23L/JP2004-105066.shtml

2008.04.29

-

糸状菌の胞子発芽率の決定法

【発明者】丹 健太郎【特許請求の範囲】 以下の工程を含む糸状菌の胞子発芽率の決定法。(1)糸状菌含有物に含まれる胞子画分を分画する第1工程。(2)胞子が発芽する条件にて胞子画分を培養する第2工程。(3)培養終了後の胞子内のATP量を測定する第3工程。(4)測定されたATP量に基づいて、培養終了後の胞子の発芽率を決定する第4工程。【請求項2】糸状菌含有物が、糸状菌培養物、麹菌培養物、醸造用種麹又は醸造用麹である、請求項1又は2記載の胞子発芽率の決定法。 http://www.j-tokkyo.com/2007/C12Q/JP2007-074917.shtml

2008.04.29

-

有機酸の製造方法

【公開番号】特開2003-235593(P2003-235593A)【公開日】平成15年8月26日(2003.8.26)【出願人】三菱化学【課題】 細菌を用いて有機酸を製造するにあたり、収率や反応速度等の点で優れ、目的とする有機酸を効率的に製造する方法を提供する。【解決手段】 細菌の菌体反応により有機酸を製造するに当たり、菌体の生育が定常期に達した以降の反応温度を当該細菌の生育至適温度より2~10℃高い温度とすることを特徴とする有機酸の製造方法。http://www.ekouhou.net/disp-A,2003-235593.htmlhttp://www.ekouhou.net/disp-A,2003-235592.html

2008.04.29

-

魚介類の養殖方法

【特許番号】第2730685号【登録日】平成9年(1997)12月19日【出願人】島津製作所魚介類を養殖する水域に餌料と共に生きた乳酸菌を餌料1gにつき107個以上施して魚介類を生育させることを特徴とする魚介類用の養殖方法。明細書→http://www.ekouhou.net/disp-B,2730685.html

2008.04.29

-

きのこ菌床培地の再生方法

【発明者】藤澤 雅彦【特許請求の範囲】 【請求項1】使用済みのきのこの菌床培地である廃培地を、所要時間水に浸すか蒸気に晒し、その後廃培地の水分調整を行ってから新たに栄養分を加えて攪拌して再生培地を得ることを特徴とするきのこの菌床培地の再生方法。【請求項2】前記再生培地を容器に入れた後、殺菌処理することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。【請求項3】前記攪拌は、まず水分調整後の廃培地を攪拌してほぐし、その後栄養分を加えてさらに攪拌することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。【請求項4】前記廃培地を水に浸すか蒸気に晒して廃培地を取り出した際に得られる廃水を、液肥として利用することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。 http://www.j-tokkyo.com/2008/A01G/JP2008-054510.shtml

2008.04.29

-

パン及びその製造方法

【発明者】廻 光一 【課題】焼酎廃液(焼酎粕)中に豊富に含まれるビタミンE(α~δトコフェロール)を有効利用した健康食品を提供でき、また産業廃棄物である焼酎廃液(焼酎粕)を再利用することのできるパン及びその製法の提供。【構成】穀物粉1kgに対し焼酎粕の乾燥粉末を5~500g含有させたパン生地を乳酸菌及び/又は酵母により醗酵させた後焼成するようにし、また穀物粉1kgに対し焼酎廃液を300~800g含有させたパン生地を乳酸菌及び/又は酵母により醗酵させた後焼成する。 http://www.j-tokkyo.com/2008/A21D/JP2008-067687.shtml

2008.04.29

-

アミノ酸を含有する食品原料及びその製造方法

【発明者】江藤 忠士 可知 雅祥 特許公開 2005-198558【課題】魚肉から苦味の少ないアミノ酸を抽出する。【解決手段】魚肉を蛋白質分解酵素で酵素分解してペプチド状にしたことを特徴とする,アミノ酸を含有する食品原料が提供される。また,魚肉に水を添加しミンチにし,もしくは,魚肉のミンチに水を添加し,蛋白質分解酵素を添加して酵素分解した後,固液分離し,液分を乾燥することを特徴とする,アミノ酸を含有する食品原料の製造方法が提供される。本発明によれば,魚肉から苦味の少ないアミノ酸を抽出することができるようになる。 http://www.j-tokkyo.com/2005/A23L/JP2005-198558.shtml

2008.04.29

-

焼酎粕発酵食品及びその製造方法

【発明者】米元 俊一 鮫島 吉廣 特許公開2007-259742【課題】焼酎蒸留粕を有効に利用し、天然由来の食物繊維分が豊富に含まれ、風味豊かで食しやすい焼酎粕発酵食品及びその製造方法を提供すること。【解決手段】焼酎蒸留粕と糖類と乳酸菌と、好ましくは酵母と、所望により牛乳、無脂乳固形分及びホエーからなる群より選択される少なくとも1種とを含む混合物を発酵させることを特徴とする焼酎粕発酵食品の製造方法、及び、この乳酸菌飲料の製造方法によって製造されるところの、風味豊かで、焼酎蒸留粕の匂いがなく、舌触りもよく、食物繊維分を豊富に含む焼酎粕発酵食品。 http://www.j-tokkyo.com/2007/C12F/JP2007-259742.shtml

2008.04.29

-

濃縮ブドウ果汁およびブドウ酒の製造方法

出願番号 : 特許出願2003-347989 出願日 : 2003年10月7日 公開番号 : 特許公開2005-110556 公開日 : 2005年4月28日 出願人 : サントリー株式会社 発明者 : 黒川 美保子 外3名 発明の名称 : 濃縮ブドウ果汁およびブドウ酒の製造方法 【課 題】 濃縮ブドウ果汁を用いてブドウ酒を製造する場合において、香味の優れたブドウ酒を提供することを目的とする。【解決手段】 (1)ブドウ果を搾汁する搾汁工程、(2)該搾汁されたブドウ果汁を濃縮する濃縮工程、(3)濃縮されたブドウ果汁に、亜硫酸ガスを通入または亜硫酸塩を添加する工程、および(4)亜硫酸ガスを通入または亜硫酸塩を添加された濃縮されたブドウ果汁を、低温保管する工程を有し、(5)低温保管されていた濃縮ブドウ果汁を希釈し、希釈して得られるブドウ酒原料を醗酵する工程を有し、搾汁されたブドウ果汁の濃縮前に保管果汁安定化量の亜硫酸通入または亜硫酸塩添加工程を有しないことを特徴とするブドウ酒の製造方法によりブドウ酒を製造する。

2008.04.28

-

単一炭素基質からのカロテノイドの製造

出願番号 : 特許出願2002-522523 出願日 : 2001年9月4日 公表番号 : 特許公表2005-503103 公表日 : 2005年2月3日 出願人 : イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー 発明者 : ブルゾストウイクス,パトリシア・シー 外7名 発明の名称 : 単一炭素基質からのカロテノイドの製造 カロテノイド化合物の製造方法が開示されている。この方法は、高収量でカロテノイド化合物を生成するための単一炭素基質を代謝する微生物の使用に依存している。

2008.04.28

-

イソマルトース及びイソマルチトールの製造方法

国際出願番号 : PCT/JP2002/010846 国際出願日 : 2002年10月18日 国際公開番号 : WO2003/033717 国際公開日 : 2003年4月24日 出願人 : 株式会社林原生物化学研究所 発明者 : 久保田 倫夫 外4名 発明の名称 : イソマルトース及びイソマルチトールの製造方法とそれらの用途 本発明は、イソマルトース及びイソマルチトールの新規な製造方法とそれらの用途を提供することを課題とし、非還元末端の結合様式としてα-1,4グルコシル結合を有するグルコース重合度2以上の糖質に、特定の微生物由来のα-イソマルトシル転移酵素とα-イソマルトシルグルコ糖質生成酵素を作用させてイソマルトースを製造する方法、この製造方法により得られるイソマルトースを用いてイソマルチトールを製造する方法、これらの製造方法により得られるイソマルトース及び/又はイソマルチトール含有混合糖質、及びそれらの用途を確立することにより、前記課題を解決するものである。

2008.04.28

-

微生物触媒によるアクリルアミド及び/又はメタクリルアミドの製造方法

国際出願番号 : PCT/JP2002/010163 国際出願日 : 2002年9月30日 国際公開番号 : WO2003/033716 国際公開日 : 2003年4月24日 出願人 : ダイヤニトリックス株式会社 発明者 : 瀬谷 昌明発明の名称 : 微生物触媒によるアクリルアミド及び/又はメタクリルアミドの製造方法 本発明は酵素ニトリルヒドラターゼの作用により、アクリロニトリル等のニトリル化合物からアクリルアミド等の対応するアミド化合物を製造する方法に関する。更に詳しくは特定の化合物の含有量を一定の濃度以下としたニトリルヒドラターゼ産生微生物触媒を用いるアクリルアミド等の製造方法、並びに該アクリルアミド等を重合することによるアクリルアミド/メタクリルアミド系重合体の製造方法に関する。

2008.04.28

-

ニトリラーゼを用いて対応するアルファーヒドロキシニトリルからアルファーヒドロキシ酸、グリコール酸、2-ヒドロキシイソ酪酸の製造法

出願番号 : 特許出願2002-568752 出願日 : 2002年2月20日 公表番号 : 特許公表2005-504506 公表日 : 2005年2月17日 出願人 : イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー 発明者 : サリタ チャウハン 外4名 発明の名称 : ニトリラーゼを用いて対応するアルファーヒドロキシニトリルからアルファーヒドロキシ酸、グリコール酸、2-ヒドロキシイソ酪酸の製造法 本発明は、ニトリラーゼ活性を有する触媒を用いて対応するαーヒドロキシニトリルからαーヒドロキシ酸を製造する方法に関するものである。より詳細には、本発明は、グリコロニトリルをグリコール酸に、またはアセトンシアノヒドリンを2-ヒドロキシイソ酪酸に加水分解するためのアシドボラックス・ファシリス 72W(ATCC 55746)の使用に関係する。グリコロニトリルを、水性混合物中で、アシドボラックス・ファシリス 72Wニトリラーゼ活性を有する触媒と反応させて、選択的にグリコール酸を得て、ニトリラーゼ活性を有する触媒を用いてヒドロキシニトリルを高濃度かつ高収量で得る。より詳細には、本発明は、グリコロニトリルをグリコール酸に、またはアセトンシアノヒドリンを2-ヒドロキシイソ酪酸に加水分解するためにアシドボラックス・ファシリス 72W(ATCC 55746)ニトリラーゼの使用に関係する。グリコロニトリルを、水性混合物中で、アシドボラックス・ファシリス 72Wニトリラーゼ活性を有する触媒と反応させて、選択的にグリコール酸を高濃度かつ高収量で得る。

2008.04.28

-

カフェインを分解する微生物、ならびにその微生物を用いたカフェインの除去方法およびポリフェノール含有食品の製造方法

出願番号 : 特許出願2006-260960 出願日 : 2006年9月26日 公開番号 : 特許公開2008-79518 公開日 : 2008年4月10日 出願人 : ユーシーシー上島珈琲株式会社 外1名 発明者 : 岩井 和也 外1名 発明の名称 : カフェインを分解する微生物、ならびにその微生物を用いたカフェインの除去方法およびポリフェノール含有食品の製造方法 【課題】従来困難であった高濃度のカフェイン存在下でもカフェイン分解能を有し、カフェインの脱メチル化物を菌体外に生産しないシュードモナス(Pseudomonas)属微生物を提供する。また、ポリフェノール類を含有する植物の抽出液から、混在している主要物質であるカフェインを上記微生物の働きによって除去し、簡便な工程でカフェインを分解し、飲食品、保健・医薬品、化粧品等に広く使用できるカフェインの除去方法を提供する。さらに、上記微生物を用いてカフェインを除去したポリフェノール含有食品の簡便な製造方法を提供する。【解決手段】カフェイン分解能を有し、カフェインの脱メチル化物を菌体外に生産しないシュードモナス(Pseudomonas)属微生物。

2008.04.28

-

窒素含有排水処理装置および窒素含有排水処理方法

出願番号 : 特許出願2006-264331 出願日 : 2006年9月28日 公開番号 : 特許公開2008-80269 公開日 : 2008年4月10日 出願人 : シャープ株式会社 発明者 : 山嵜 和幸 外3名 発明の名称 : 窒素含有排水処理装置および窒素含有排水処理方法 【課題】微生物の安定化と活性化とを図り、微生物による処理能力を向上できる。【解決手段】硝化層3および脱窒槽4の水深を7m以上に設定し、硝化層3および脱窒槽4の下部には下部導入管14の吐出部を配置している。こうして、硝化層3および脱窒槽4の底部では、微生物に付着していない比較的大きいサイズのマイクロバブルおよびラインミキサー型散気装置28由来の微細空気としてのマイクロバブルが水圧によって収縮して、上記微生物および充填材13に付着し易いサイズになる。その結果、上記マイクロバブルは微生物に付着するのみならず、上記微生物に付着した状態で充填材13にも多く付着して、微生物の活性化(定着化)や安定化に有効となる。こうして、微生物の安定化と活性化とを図り、微生物による窒素含有排水の処理能力を向上させることができる。

2008.04.28

-

微生物馴養装置、排水処理装置、微生物馴養方法および排水処理方法

出願番号 : 特許出願2006-264912 出願日 : 2006年9月28日 公開番号 : 特許公開2008-80281 公開日 : 2008年4月10日 出願人 : 住友化学株式会社 発明者 : 青井 正廣発明の名称 : 微生物馴養装置、排水処理装置、微生物馴養方法および排水処理方法 【課題】 設備の変更や処理コストの高騰を伴うことなく、高温の有機性排水を安定して効率よく処理することができる排水処理装置と、これらに用いる高温排水に馴養させた微生物を得るための微生物馴養装置とを提供する。【解決手段】 微生物馴養装置は、一端より高温排水Aが流入し他端から排出される排水処理槽1と、前記排水処理槽1に付設され、高温排水Aを冷却して前記排水処理槽1内に高温排水域と中温排水域とを高温排水Aの流れ方向に沿って形成する冷却手段4と、微生物を含む汚泥を高温排水域と中温排水域との間で循環させる汚泥循環手段2,6とを備え、排水処理装置は、さらに微生物が高温排水Aに馴養した後には排水処理槽1中の冷却を停止させる手段をも有する。

2008.04.28

-

微生物、遺伝的に改変された植物種子および海洋生物由来のω-3および/またはω-6高度不飽和脂肪酸を含有する極性脂質の豊富な画分の生成および使用

出願番号 : 特許出願2007-289167 出願日 : 2007年11月7日 公開番号 : 特許公開2008-88181 公開日 : 2008年4月17日 出願人 : マーテック・バイオサイエンシズ・コーポレイション 発明者 : コーン ジャーハード 外2名発明の名称 : 【課題】エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)、ドコサペンタエン酸(DPA(n-3)またはDPA(n-6))、エイコサテトラエン酸およびアラキドン酸(ARA)の少なくとも一つの欠乏症を治療するための組成物を提供する。【解決手段】遺伝的に改変された種子および海洋生物(魚およびイカを含む)由来の、EPA、DHA、DPA(n-3)またはDPA(n-6)、エイコサテトラエン酸およびARAを含有する極性脂質の豊富な画分の生成および使用、特に抽出、分離、合成および回収。ならびにヒトの食品適用、動物飼料、医薬品適用および化粧品適用におけるそれらの使用が可能である。

2008.04.28

-

新規過酸化水素生成型NADHオキシダーゼ

出願番号 : 特許出願2006-276553 出願日 : 2006年10月10日 公開番号 : 特許公開2008-92832 公開日 : 2008年4月24日 出願人 : 学校法人慶應義塾 発明者 : 宮本 憲二 外1名 発明の名称 : 新規過酸化水素生成型NADHオキシダーゼ 【課題】Brevibacterium属微生物由来のpH安定性及び熱安定性に優れた新規NADHオキシダーゼの提供。【解決手段】下記の理化学的性質を有するBrevibacterium属微生物由来のNADHオキシダーゼ:(1)酸素を受容体としてNADHの酸化反応を触媒し、NAD+と過酸化水素を生成する;(2)至適pHは8~10付近である;(3)70℃、1時間の熱処理でも失活せず、80%以上の残存活性を有する;(4)至適温度は50~70℃である;(5)アンモニウム塩により活性化される;及び(6)分子量はSDS-PAGEで測定した場合50~60kDaである。

2008.04.28

-

アンモニアと共脱窒を行えるバイオリアクタ

出願番号 : 特許出願2006-279319 出願日 : 2006年10月12日 公開番号 : 特許公開2008-93585 公開日 : 2008年4月24日 出願人 : 三井造船株式会社 発明者 : 内山 俊一 外5名 発明の名称 : バイオリアクタ 【課題】アンモニア酸化細菌を担持した微生物電極の電極電位を制御することによって、亜硝酸化を行い、さらにアンモニアと共脱窒を行えるバイオリアクタを提供すること。【解決手段】アンモニア態窒素を含有する液体を導入する被処理液導入部100と、処理液排出部101と、窒素ガス排出部102と、空気導入部103とを有し、アンモニア酸化酸化細菌と共脱窒菌とを担持する微生物担持電極104と対極105からなる一対の電極を有する反応槽10を備えたバイオリアクタであって、前記微生物担持電極104にアンモニア態窒素から亜硝酸態窒素を生成するアンモニア酸化細菌と、亜硝酸態窒素とアンモニア態窒素から窒素を生成する共脱窒菌とを担持してなり、前記一対の電極104、105に、アンモニア態窒素から亜硝酸態窒素を生成する反応は生起し進行するが、硝酸態窒素を生成する反応は生起しない電位を印加することを特徴とする。

2008.04.28

-

竹液の製造方法および竹液

出願番号 : 特許出願2006-275746 出願日 : 2006年10月6日 公開番号 : 特許公開2008-94733 公開日 : 2008年4月24日 出願人 : マイクロメディアジャパン株式会社 発明者 : 北島 隆彦 発明の名称 : 竹液の製造方法および竹液 【課題】竹の有用成分を効率的に抽出することができる竹液の製造方法および竹液を提供する。【解決手段】水と竹を粉砕した粉砕物との混合物を水で煮て得られた抽出液に有用微生物を添加して発酵させる。竹を粉砕した粉砕物を80℃以上の水で加熱することで、竹の有用成分が十分に抽出された抽出液が得られ、この抽出液に有用微生物を添加して発酵させることにより、植物ホルモン、アミノ酸等の植物成長作用を示す成分や、害虫などの忌避作用を示す成分が豊富に含まれた竹液とすることができる。

2008.04.28

-

BODの測定法

出願番号 : 特許出願2007-21049 出願日 : 2007年1月31日 公開番号 : 特許公開2008-96415 公開日 : 2008年4月24日 出願人 : 独立行政法人産業技術総合研究所 発明者 : 中村 秀明 外2名 発明の名称 : BODの測定法 【課題】真核微生物を用いて感度良くBODを測定する方法を提供する。【解決手段】真核微生物により有機物質を代謝させ、該真核微生物の代謝活性を測定することにより、有機物質を含有する溶液中の有機物質量を検出または定量するBODの測定法において、真核微生物が有機物質を代謝する際に、酸化型の脂溶性メディエーターおよび酸化型の親水性メディエーターを存在させ、生成する還元型の親水性メディエーターを電極により検出または定量する。

2008.04.28

-

竹エキスによる粉末抗菌剤

鈴木浩ほか(日本油脂)特許公開 平4-248978(1992) 審査請求なし竹のエキスおよび脂肪酸モノグリセライドをデキストリンを膜剤としてスプレードライ法噴霧混合法によって粉末化する。明細書PDF >> バイオ塾情報創庫DB 2008-04-26

2008.04.27

-

グリストラップの油分を分離する除去装置と除去方法

出願番号 : 特許出願2003-272566 出願日 : 2003年7月9日 公開番号 : 特許公開2005-28322 公開日 : 2005年2月3日 出願人 : コロナ工業株式会社 発明者 : 堀 晋司 外2名 発明の名称 : グリストラップの油分を分離する除去装置と除去方法 【課題】 分離された油分を微生物で速やかに効率よく分解、消失する。全体をコンパクトにして、経済的に設置する。メンテナンスを簡単にして安価にする。【解決手段】 グリストラップの油分を分離する除去装置は、グリストラップ1の本体槽2内に配設されて、内部に生息する微生物で油混合水の油分を分解するサブタンク6と、本体槽2からサブタンク6に油混合水を移送する給水ポンプ7と、サブタンク6に供給された油混合水を加温する加温器9と、サブタンク6内の油混合水にエアーを供給するエアー供給機10とを備える。除去装置は、給水ポンプ7でサブタンク6に供給された油混合水を加温器9で加温すると共に、油混合水にエアー供給機10でエアーを供給して、サブタンク6内の微生物を増殖または活性化させて油混合水に含まれる油分を分解し、油分を分解して除去してなる油混合水を本体槽2に排出してグリストラップ1の油分を分離する。

2008.04.27

-

アミノオリゴ糖の精製方法

出願番号 : 特許出願2003-196220 出願日 : 2003年7月14日 公開番号 : 特許公開2005-29505 公開日 : 2005年2月3日 出願人 : 日本メジフィジックス株式会社 発明者 : 鈴木 圭介 外1名 発明の名称 : アミノオリゴ糖の精製方法 【課題】脱アセチル化された種々の分子量のアミノオリゴ糖混合物またはアミノオリゴ糖混合物を還元したアミノオリゴ糖アルコール体を含む混合物から、アミノオリゴ糖またはアミノオリゴ糖アルコール体を製造する方法において、塩酸を用いずに塩水溶液を用いて精製する方法を提供する。【解決手段】溶離液として塩水溶液を使用し、陽イオン交換樹脂によりアミノオリゴ糖混合物からアミノオリゴ糖を分離精製する。この方法は、陽イオン交換樹脂を用いた1回もしくは複数回の精製工程、またはこれに既知の他の精製法による工程を加えることにより構成できる。

2008.04.27

-

鉱物油分解菌、それを用いた土壌浄化方法及び土壌浄化装置

出願番号 : 特許出願2003-198892 出願日 : 2003年7月18日 公開番号 : 特許公開2005-34022 公開日 : 2005年2月10日 出願人 : 株式会社ロム 外1名 発明者 : 奥山 英登志 外2名 発明の名称 : 鉱物油分解菌、それを用いた土壌浄化方法及び土壌浄化装置 【課題】優れた鉱物油分解活性を有する鉱物油分解微生物、鉱物油分解菌を用いた鉱物油に汚染された土壌の浄化方法及び土壌浄化装置を提供すること。【解決手段】鉱物油分解微生物は、鉱物油を分解することができるPseudomonas属に属する菌株である。土壌浄化方法は、上記鉱物油分解菌を用いる方法である。土壌浄化装置は、上記鉱物油分解菌を用いる装置である。

2008.04.27

-

α,α-1,1-グルクロニル結合を加水分解する酵素、該酵素を生産する微生物およびそれらの使用

出願番号 : 特許出願2003-274642 出願日 : 2003年7月15日 公開番号 : 特許公開2005-34053 公開日 : 2005年2月10日 出願人 : エイチビィアイ株式会社 外4名 発明者 : 村上 洋 外7名 発明の名称 : α,α-1,1-グルクロニル結合を加水分解する酵素、該酵素を生産する微生物およびそれらの使用 【課題】α,α-1,1-グルクロニル結合切断活性を有する酵素、特に澱粉酸化物の加水分解によるD-グルクロン酸乃至D-グルクロノラクトンの製造に代わって、酸化トレハロースを原料としてこれを完全加水分解し得る酵素を提供する。【解決手段】例えばα,α-トレハロース二酸化物に作用して、α,α-1,1-グルクロニル結合を切断する活性を有する酵素、該酵素の産生能を有する微生物、およびこれらを利用して上記化合物を加水分解する方法。

2008.04.27

-

ストレプトミセス属微生物、難分解性蛋白質分解プロテアーゼ

出願番号 : 特許出願2004-196093 出願日 : 2004年7月1日 公開番号 : 特許公開2005-34152 公開日 : 2005年2月10日 出願人 : 財団法人微生物化学研究会 発明者 : 土井 宏育 外3名発明の名称 : ストレプトミセス属微生物、難分解性蛋白質分解プロテアーゼ、難分解性蛋白質分解用組成物、及び難分解性蛋白質の分解方法 【課題】 厨芥、排水、有機廃液、産業廃棄物などに含まれる難分解性蛋白質を分解可能な、ストレプトミセス属微生物、難分解性蛋白質分解プロテアーゼ、難分解性蛋白質分解用組成物等を提供すること。【解決手段】 プロテイナーゼKを0.1w/v%、30℃で120分間作用させた場合に溶解することがない難分解性蛋白質を分解可能なプロテアーゼの産生能を有するストレプトミセス属微生物。前記ストレプトミセス属微生物を培養することにより得られ、前記難分解性蛋白質を分解可能であり、至適pHが9~12でありかつ至適温度が60~70℃である難分解性蛋白質分解プロテアーゼ。前記ストレプトミセス属微生物を培養することにより得られ、前記難分解性蛋白質を分解可能である難分解性蛋白質分解用組成物。

2008.04.27

-

C/N比率管理による生ゴミの微生物処理方法

出願番号 : 特許出願2003-303658 出願日 : 2003年7月24日 公開番号 : 特許公開2005-41762 公開日 : 2005年2月17日 出願人 : 土屋 豊 発明者 : 土屋 豊 発明の名称 : C/N比率管理による生ゴミの微生物処理方法 【課題】微生物処理された生ゴミを再生利用して、自治体で何度も同一基材で使用可能な形態に変換するリサイクル資材の活用方法を提供する。【解決手段】C/N比を25~40、pH8で機械式生ゴミ処理を開始し1日で80度以上の発酵温度で処理した基材を、自治体で何度も使用可能なC/N比18~25に変換する、C/N比率管理による生ゴミの微生物処理方法。 明細書Text >> J-tokkyo出願番号 : 特許出願2003-303657 出願日 : 2003年7月24日 公開番号 : 特許公開2005-41761 公開日 : 2005年2月17日 出願人 : 土屋 豊 発明者 : 土屋 豊 発明の名称 : C/N比率管理対応の生ゴミ微生物処理装置 【課題】 微生物処理された生ゴミを再生利用して、自治体で何度も同一基材で使用可能な形態に変換し焼却処分に頼らない生ゴミの再生利用や、処理媒体中に蓄積した無機物質成分を水洗浄し処理媒体の再生をすることができる装置を提供する。【解決手段】80度以上の高温発酵で処理した基材を、自治体で何度も使用可能なC/N比18~25に変換するC/N比率管理モードと、一次発酵と二次発酵を仮装C/N比を用いて発酵させ、モータの負荷変動により生じる位相の遅れを制御情報として各種制御を実行する生ゴミ微生物処理装置。 明細書TEXT >> J-tokkyo

2008.04.27

-

ポリウレタンの分解方法

出願番号 : 特許出願2003-202918 出願日 : 2003年7月29日 公開番号 : 特許公開2005-46009 公開日 : 2005年2月24日 出願人 : 長瀬産業株式会社 発明者 : 久保 幹 発明の名称 : ポリウレタンの分解方法 【課題】ポリウレタンを生分解する方法を提供すること【解決手段】ペシロマイセス属またはアルタナリア属に属し、ポリウレタンを分解する能力を有する微生物とポリウレタンとを接触させて、ポリウレタンを分解する方法が提供される。好ましい微生物は、ペシロマイセス sp.PURDK1株(FERM P-19444)またはアルタナリア アルタネート(Fr.)カイスラー PURDK2株(FERM P-19445)である。これらの微生物は、ポリエーテル型のポリウレタンを分解することができる。

2008.04.27

-

多環芳香族化合物分解能を有する新規微生物

出願番号 : 特許出願2003-281113 出願日 : 2003年7月28日 公開番号 : 特許公開2005-46048 公開日 : 2005年2月24日 出願人 : トヨタ自動車株式会社 外1名 発明者 : 神戸 浩美 外1名 発明の名称 : 多環芳香族化合物分解能を有する新規微生物 【課題】 多環芳香族化合物分解能を有する新規微生物及び多環芳香族化合物汚染環境の浄化方法を提供する。【解決手段】 多環芳香族化合物分解能を有する新規微生物を単離する。

2008.04.27

-

オカラを利用した微生物製剤およびその利用方法

出願番号 : 特許出願2003-292561 出願日 : 2003年8月12日 公開番号 : 特許公開2005-46122 公開日 : 2005年2月24日 出願人 : 株式会社 セレクト 発明者 : 瀬 戸 祐 志 外2名 発明の名称 : オカラを利用した微生物製剤およびその利用方法 【課題】 オカラを有用微生物の担持担体とした微生物製剤およびその利用方法の提供。【解決手段】 本発明によれば、有用微生物をオカラに担持させてなる微生物製剤が提供される。本発明によればまた、オカラおよび/または本発明による微生物製剤を有機性廃棄物と混合する工程を含んでなる有機性廃棄物の処理方法が提供される。 明細書TEXT >> J-tokkyo

2008.04.27

-

ハロゲン化合物耐性新規ギ酸脱水素酵素及びその製造方法

国際出願番号 : PCT/JP2002/010460 国際出願日 : 2002年10月9日 国際公開番号 : WO2003/031626 国際公開日 : 2003年4月17日 出願人 : 株式会社カネカ 発明者 : 難波 弘憲 外1名 発明の名称 : ハロゲン化合物耐性新規ギ酸脱水素酵素及びその製造方法 本発明は、高い比活性を有し、ギ酸及びNADに対するKm値が小さく、温度安定性やpH安定性の範囲が広く、作用温度、作用pHの範囲が広く、かつ、ハロケトン化合物の酵素的還元反応系に共存させた場合でも失活することなく、補酵素を効率的に再生できるギ酸脱水素酵素を提供する。土壌よりギ酸脱水素酵素生産菌を探索し、上記の工業的利用に適した性質を有する酵素を提供する。また、本酵素の遺伝子を含むDNA、ベクターとの組換えDNA及びこのプラスミドによる形質転換体を提供する。さらに、チオバシラス(Thiobacillus)属菌株あるいは本菌株由来のギ酸脱水素酵素遺伝子を用いた形質転換体による本ギ酸脱水素酵素の製造方法、及び、当該酵素を用いた酵素的還元系における補酵素再生方法を提供する。

2008.04.26

-

光学活性3-ヒドロキシペンタンニトリルの製造方法

国際出願番号 : PCT/JP2002/010312 国際出願日 : 2002年10月3日 国際公開番号 : WO2003/031636 国際公開日 : 2003年4月17日 出願人 : 株式会社カネカ 発明者 : 川野 茂 外1名 発明の名称 : 光学活性3-ヒドロキシペンタンニトリルの製造方法 光学活性3-ヒドロキシペンタンニトリルを高収率で製造する方法を提供する。3-ケトペンタンニトリルを光学活性3-ヒドロキシペンタンニトリルに不斉還元する酵素を作用させて、3-ケトペンタンニトリルを立体選択的に還元して光学活性3-ヒドロキシペンタンニトリルを製造する。また、保存の面でも問題がなく、安定な化合物である3-ケトペンタンニトリル・アルカリ金属塩を効率的に取得することができる。

2008.04.26

-

パントテネートの産生増強法

出願番号 : 特許出願2002-558526 出願日 : 2002年1月19日 公表番号 : 特許公表2005-501509 公表日 : 2005年1月20日 出願人 : ビーエーエスエフ アクチェンゲゼルシャフト 発明者 : ハーマン,セロン 外5名 発明の名称 : パントテネートの産生増強法 本発明は、修飾されたパントテネート生合成酵素活性を有する微生物を利用して、パントエートとパントテネートを産生するための改良方法を特徴とする。特に本発明は、副産物生成を低下させ、所望の生成物の収率と純度を上昇させる方法を特徴とする。組換え微生物とこれを培養する条件も特徴である。また、このような微生物により産生される組成物も特徴である。

2008.04.26

-

複合微生物製剤、その製造方法、および有機塩素系化合物で汚染された物質の浄化方法

出願番号 : 特許出願2004-82651 出願日 : 2004年3月22日 公開番号 : 特許公開2005-13218 公開日 : 2005年1月20日 出願人 : 平石 明 外1名 発明者 : 平石 明 外3名 発明の名称 : 複合微生物製剤、その製造方法、および有機塩素系化合物で汚染された物質の浄化方法 【課題】 比較的低濃度で広範囲にわたり有機塩素系化合物で汚染された土壌や、低濃度の有機塩素系化合物を含む多量の焼却灰など、大量の被処理物質中に含まれる有機塩素系化合物の分解、除去に適した複合微生物製剤、その製造方法、および該複合微生物製剤を用いる汚染物質の浄化方法を提供すること。【解決手段】 有機塩素系化合物で汚染された物質を浄化するために用いられる複合微生物製剤の製造方法であって、嫌気性微生物および好気性微生物を、有機性廃棄物と、必要に応じ、有機塩素系化合物、油脂および/または界面活性剤の存在下で、嫌気的条件および好気的条件を交互に繰り返しながら馴養することを特徴とする、複合微生物製剤の製造方法。

2008.04.26

全318件 (318件中 1-50件目)

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-

-

-

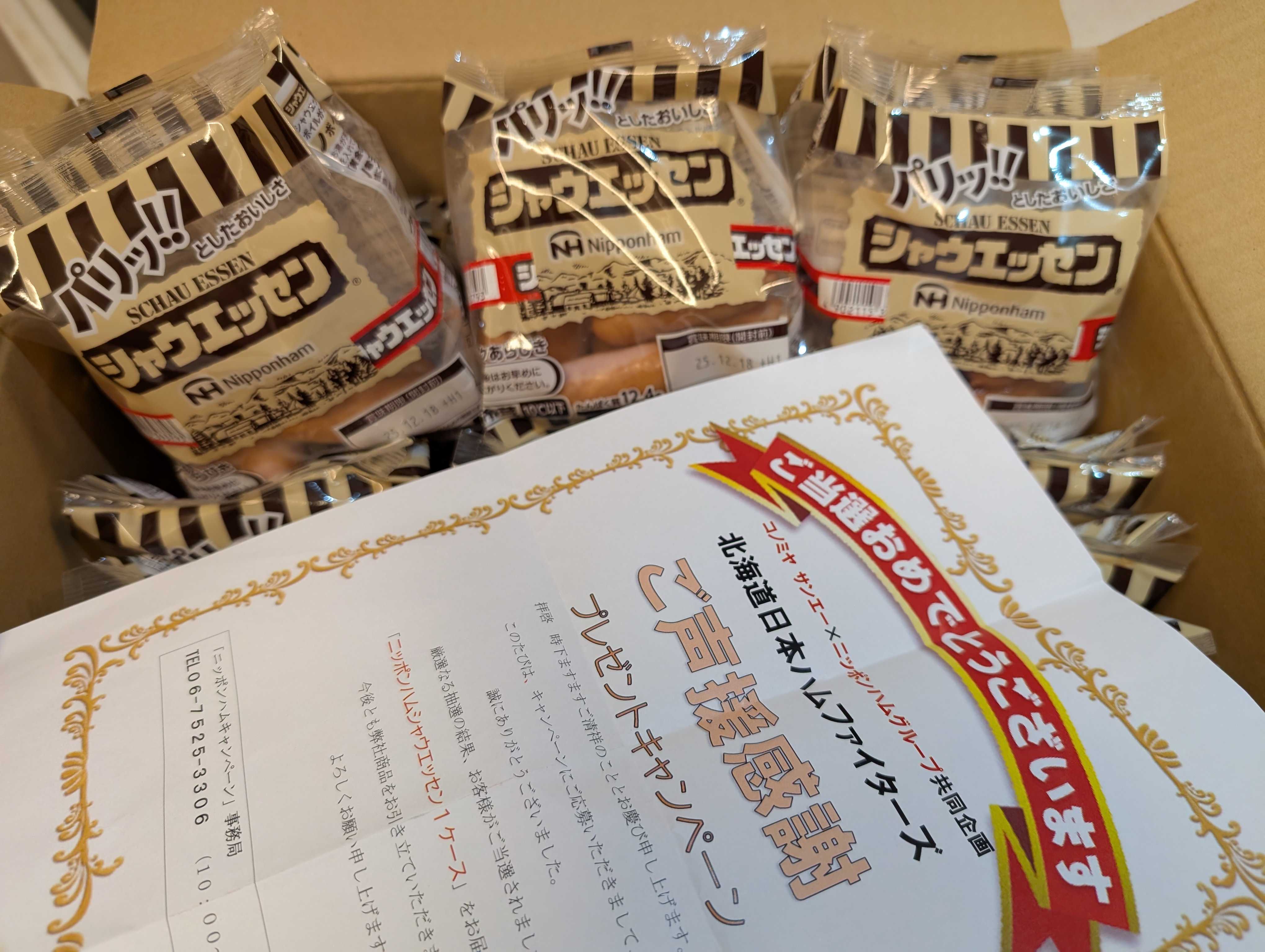

- 懸賞フリーク♪

- シャウエッセン1ケース

- (2025-11-27 00:31:19)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天レビュー、信じていい?私がレビ…

- (2025-11-26 22:00:05)

-