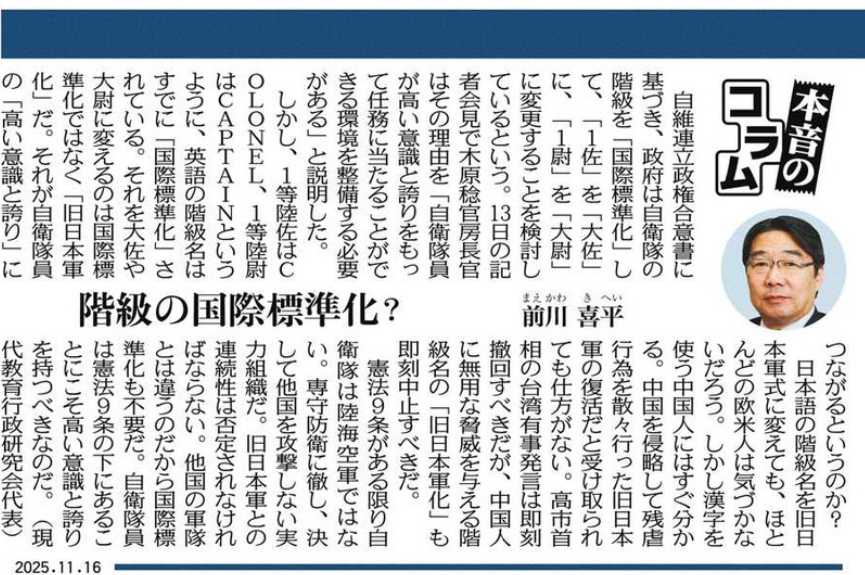

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2009年08月の記事

全34件 (34件中 1-34件目)

1

-

大変な選挙でしたね

民主党の設計図どおりに選挙が完了しました大変なのはこれからですが・・我が家では朝一に家族総出で投票に行きましたなにしろ長男が二十歳で投票デビューですちょっとハイでしたね彼父は医師に余命宣言された身ですが僕が「投票にいくかい?」と聞くと即座に「行くぞ」と返答が帰ってきました。投票所に到着したのは午前6時50分開場10分前にもかかわらず、既に10人程度の列がありました会場は入り口は車椅子用のスロープがあったけれど、出口は大きな段差が2回待ち構えていましたまだまだ埼玉県はバリアフリーではありませんね選挙デビューの長男と選挙引退になりそうな父のツーショットですもう少し長生きしてほしいですが・・

2009.08.31

コメント(8)

-

住宅革命その47

僕たちは床の断熱を開始した。断熱材は押し出し成型ポリスチレン板で厚さ80mmとした。この厚さは床上を23℃に暖房したときに床面が20℃以上になるために必要な厚さとして算出した。この断熱材は決して安価ではない(価格が高いといっても床暖房設備の1/10程度だけれど)。お世辞にも裕福とはいえない高山にとって手痛い出費となる。しかし、この投資は、必ず暖房費の節約となって帰ってくるのだ。他の建材のグレードを下げてでも十分な床断熱をやっておいたほうが良いと考えた。床断熱の最も注意しなければならない点は、断熱材が床下地合板に密着していなければならないという点だ。僕はこれまでの調査経験で、たった3mmほどの隙間が床板にカビを発生させたケースをたくさん見てきた。もちろんそれらは、気密の基礎ではなく通気するタイプの基礎でのことだけれど、断熱材と床合板の間に隙間があれば、床下の空気が循環し、断熱材としての効果が全く失われてしまい、まるで意味のないものとなってしまう。断熱材は何十年も人のいない空間で水平に維持され、床合板に密着し続けなければならないわけで、経年変化によるタルミも防がなければならない。そのため、ビスや接着剤を使用する事になる。僕たちは、酢酸ビニール系の接着剤とビスを使って一枚一枚隙間なく断熱材を取り付けていった。(勿論、有害なガスが気化するようなことはないものを選定した。)高山のアイディアで断熱材を合板に簡単に圧着する方法も考案し、たった2日で床の断熱と床下地合板の取り付けは完了したのだった。(え?高山のアイディアを教えろですって? そうですねーこの小説が本になるときには、図解入りで御紹介しましょう。)床板があるというだけで、工事現場の作業効率はとてもよくなり、安全性も増す。それまでは基礎や土台を跨いで移動していたの疲れる作業の連続だったが、これからは効率よく作業が進められる。電気屋さんや水道屋さんといった専門業者も加わって、だんだん活気のある現場になっていく。普段、たくさんの工事現場に携わっている彼らも、高山邸の特殊性に興味津々のようだ。床下の断熱や換気配管だけでも見るのがはじめてだとわざわざ床下にもぐって見ている。どうして床下に設置するのかと熱心に質問してくる。僕たちは一つ一つ丁寧に説明し、どんな効果があるのか、どれくらい省エネになるのかまで解説する。その事が彼らの仕事に少しでも反映したら、日本の家は少しずつ良くなっていくと思ったからだ。つづく

2009.08.29

コメント(2)

-

無事講演完了

沢山の来場があり 講演はうまく行きました ちょっと時間があったので 散歩しました そうしたら この人に会っちゃいました

2009.08.28

コメント(7)

-

今日はビッグサイトで11時から講演します

この期に及んで 何をどう話そうか決まりませんが まあ一時間ですから なんとかなるでしょう ころで 出張続きで気がつかなかったのですが 我が家のモンステラに新しい葉が二つ 生まれてました まだ色が若々しいです

2009.08.27

コメント(3)

-

ポカやりまして

ちょっと僕のうっかりでポカやりましてあわてて五反田まで行ったのですが五反田の駅を降りたら11:15です「もうすぐ昼だ、12時過ぎて混んだ店で食べるより今のうちに食べちゃお」ってことで、転がり込んだ寿司や店の入り口に 海鮮丼 並 600円20食限定とあります食べました大盛りなんて絶対無理ご飯が見えませんポカのおかげでラッキー

2009.08.27

コメント(8)

-

住宅革命その46

床断熱換気装置の床下配管は終わった。しかし、これで換気システムが完成したわけではない。床下に設置される機器の取り付けが終わっただけで、この後いたるところに仕掛けを施さなければならないのだけれど、そのまえに僕たちがやらなければならない次の工程は床の断熱だった。床の断熱はとても重要な工事だ。居住者の体感だけでなく健康を維持するために、床面の表面温度を20℃以上に保ちたい(冬季)。高山邸は基礎断熱をしているからそれだけで床下気温は13℃位(冬季)で安定するはずだが、13℃の床面ではまだまだ冷たい。その床板を通常の暖房だけで20℃以上にするためには床板の下に十分な断熱を施す必要がある。基礎断熱と床断熱の両方をする必要があるのだ。しかし、国や住宅金融支援機構では、基礎を断熱した場合は床の断熱をしない方がよいという考えを持っていて、実際にそのような指導をしている。これは、基礎断熱をした上で床断熱をすると床下空間は二重断熱をした事になり、結露や腐りの原因になるという考えかららしい。しかし、この考え方は、地中熱という熱源が存在する事を忘れている。地中からは常時、熱が供給される。その上にある基礎コンクリートと床を断熱するということは、断熱材で出来た巨大なお椀を伏せたような状態になる(勿論、お椀の下は防湿されなければならない。)。そしてその内部の気温は、外気がマイナス5℃のときでも地中熱によって13℃以上を安定して維持し、真夏は26℃程度を維持する。この温度帯域ならば冬も夏も露点を迎えない事が確認されていて、結露するような環境ではない。二重断熱がいけないのは、熱源のない状態で異常に低い気温が断熱によって保存されることで透過水蒸気による結露が発生する事を懸念してのことだろう(ということは水蒸気が断熱材を透過する事を国は知っているということだ。ならば防湿フィルムの施工を義務付けるほうがずっと大切だと僕は思う。)。確かに小屋裏や長期間無人で無暖房の居室(たとえば別荘のような)は異常低温を保存してしまい、結露を招く。結露を防ぐ方法は、冷やすことではなく暖めることなのだ。暖めることで相対湿度は下がる。(シケてはこまるコショウや海苔などを冷蔵庫にしまえば必ずシケてしまう。シケて困るものは絶えず室温より少しだけ高い温度に保つ事が必要なのだ。室温より2~3℃上がれば湿度は10%程度下がる。)地中熱は暖房機の代わりにただで床下気温を上げてくれるのである。僕は、以前その熱量がどの程度になるのかを測定した事があった。結果は驚くべきものだった。(測定データはこの小説が出版されるときに巻末に添付します。)そのときに、日本の家は、暖房が必要なくなるかもしれないとおぼろげに感じたのだった。僕たちは迷わず床断熱をする事にした。床を断熱することで真冬の床面温度を20℃以上にしようと考えていたからだ。最近の新築住宅では、床暖房設備を持った住宅が増えてきている。非常に高価で、燃費もかかる設備で富裕層にしか仕えない贅沢なものだ。いまや床暖房は住宅のステイタスシンボルになっているみたいだ。しかし、僕は思う。床暖房を付けるということは、それがなければ寒い家だという事ではないかと。高価で高性能な暖房設備を備えたことで家の性能が高くなったと勘違いしているだけではないだろうか。僕には、「この家はそれほど断熱性能がダメな家なのだ!」と宣伝しているように感じられてならない。正しい断熱が施されていれば、たった一台の暖房機で家中20℃以上を維持することは簡単なことだ。正しい間取りなら家中どこでも2℃以内の温度差でヒートショック(注)のない家になるはずなのだ。通常の暖房で床面も20℃以上になり、床暖房などという大げさな設備は決して必要にはならない。床暖房を取り付けるということは、断熱工事の不備をごまかそうとしているとしか思えないのだ。(注・ヒートショック: 部屋から出た瞬間、温度差で循環器系の疾病の発病・発作を起こす事がある。断熱欠損のある住宅を極端な暖房で補おうとする行為は、部屋間の温度差を大きくし、ヒートショックの危険性を作り出してしまう。暖かいと感じるのは過剰暖房、涼しいと感じるのは過剰冷房でしかない。快適な家とは、暖かさを殆ど感じない、涼しさを殆ど感じない、適正な温度を温度差なく維持できる家と言えるだろう。)

2009.08.26

コメント(2)

-

26日の日記

住宅革命の46話は 自分で読んでも 内容の記述が不十分と感じたので 加筆して もう一度アップします 現在出雲空港でネットに繋がらない状況なので 事務所に戻ってからですね ところで 僕が乗るはずの飛行機は 出雲空港を13:35発のはずですが あ 今着きましたよ なんだか 羽田からの飛行機が故障で 違う飛行機に替えるって 出発が一時間遅れだそう 到着時刻 不明

2009.08.26

コメント(2)

-

住宅革命その46

床断熱換気装置の床下配管は終わった。しかし、これで換気システムが完成したわけではない。床下に設置される機器の取り付けが終わっただけで、この後いたるところに仕掛けを施さなければならないのだけれど、僕たちがやらなければならない次の工程は床の断熱だった。床の断熱はとても重要な工事だ。国や住宅金融支援機構では、基礎を断熱した場合は床の断熱をしない方がよいという考えを持っていて、実際にそのような指導をしている。これは、基礎断熱をした上で床断熱をすると床下空間は二重断熱をした事になり、結露や腐りの原因になるという考えかららしい。しかし、この考え方は、地中熱という熱源が存在する事を忘れている。地中からは常時、熱が供給される。その上にある基礎コンクリートと床を断熱するということは、断熱材で出来た巨大なお椀を伏せたような状態になる(勿論、お椀の下は防湿されなければならない。)。そしてその内部の気温は、外気がマイナス5℃のときでも地中熱によって13℃以上を安定して維持し、真夏は26℃程度を維持する。この熱量は冬も夏も露点を迎えない事が確認されていて、結露するような環境ではない。二重断熱がいけないのは、熱源のない状態で異常に低い気温が断熱によって保存されることで、透過水蒸気による結露が発生する事を懸念しているということだろう(ということは水蒸気が断熱材を透過する事を国は知っているということだ。)。確かに小屋裏や長期間無人で無暖房の居室(たとえば別荘のような)は異常低温を保存してしまい、結露を招く。結露を防ぐ方法は、冷やすことではなく暖めることなのだ。暖めることで相対湿度は下がる。(シケてはこまるコショウや海苔などを冷蔵庫にしまえば必ずシケてしまう。シケて困るものは絶えず室温より少しだけ高い温度に保つ事が必要なのだ。2~3℃上がれば湿度は10%程度下がる。)地中熱は暖房機の代わりにただで床下気温を上げてくれるのである。僕は、以前その熱量がどの程度になるのかを測定した事があった。結果は驚くべきものだった。(測定データはこの小説が出版されるときに巻末に添付します。)そのときに、日本の家は、暖房が必要なくなるかもしれないとおぼろげに感じたのだった。僕たちは迷わず床断熱をする事にした。床を断熱することで真冬の床面温度を20℃以上にしようと考えている。最近の新築住宅では、床暖房設備を持った住宅が増えてきている。非常に高価で、燃費もかかる設備だ。富裕層にしか仕えない贅沢なものだ。いまや床暖房は住宅のステイタスシンボルになっているみたいだ。しかし、僕は思う。床暖房を付けるということは、それがなければ寒い家だという事ではないかと。正しい断熱が施されていればたった一台の暖房機で家中20℃以上を維持する個は容易で、通常の暖房で床面も20℃以上になり、床暖房などという大げさな設備は決して必要にはならない。床暖房を取り付けるということは、断熱工事の不備をごまかそうとしているとしか思えないのだ。つづく

2009.08.26

コメント(4)

-

出雲は涼しい

涼しいと言うより 肌寒いです 僕の本能が やっぱり あさってあたり DayafterTomorrow やっぱり サミーか fsファンの皆さん fsは壊れてるわけではありません でも 今日は 住宅革命は お休みです うん その方がいい

2009.08.25

コメント(2)

-

25日の日記

羽田空港第1ターミナルへ向かうモノレールが とてもサミー もう 温暖化は 終わった 八月なのにサミー これは 九月になれば Day after Tomorrow か それにしても サミーデイビスJr.

2009.08.25

コメント(4)

-

住宅革命その45

僕たちは排気口を床面に取り付けたけれど、それらは殆んど見えない場所になった。たとえば、キッチンは生ごみバケツを置く収納の奥の床でバケツの陰になる。排気口と人間の鼻の間に汚染物がある。汚染物は鼻から離れる方向へ流れていくから、僕たちはいつでも風上にいることになる。この考え方が換気の基本になる。たとえば、玄関には下駄箱がある。下駄箱は臭い。ならば、排気口は、下駄箱の中に設置する。とうぜん、下駄箱の臭いが出てくることは無い。下駄箱の容積は小さいから、あっという間に換気され、下駄箱が玄関ホールの空気を吸い、換気している状態になる。この下駄箱に仕舞われた一日履いた靴は、明日の朝にはきちんと乾いている。たとえば、押入れはカビやすい。断熱力のある荷物を扉を締め切りで長時間収納するからだ。朝起きたときに、外に干して、ふっくらと乾いた布団も、押入れに仕舞っておくと、夜には湿っぽくなっている。24時間換気装置の排気口が押入れの中にあれば、押入れは、24時間換気されるのだ。たとえば、今流行のウォークイン・クローゼットも大切な洋服を守る為に有害な防虫剤が使われていることが多い。クローゼットの中に排気口があれば、有害物質が居室側に流れ出ることは無いから、寝ている間に吸い込む心配も無くなる。たとえば、トイレには通常、換気扇を付ける。汚物が下にあるのに、使用者の鼻先を通過して排気するべく、天井に取り付けられる。汚物は暖かいから上昇するという先入観からそうしているのだろうが、現代のトイレは、殆んどが洋式で水洗だ。汚物は冷たい水の中ですぐに冷やされるのだ。トイレの排気口も便器の奥の床面に有るべきで、しかも24時間換気するべきなのだ。トイレ専用の換気扇を付けずに住むことで、換気扇から逆流する外気によるトイレの気温低下も防ぐことが出来、使用するたびに換気扇のスイッチを入り切りすることも無くなる。排気口を床面に取り付けるという、ただ位置の選定をしただけでこれだけの、いや、実はもっとたくさんの恩恵を得ることが出来る。住宅内の空気環境を保全することは、家族の健康に直接影響する重要課題の一つなのだ。 僕は、住宅の革命ともいえる未来の住環境に、一歩近づいたような気がして、身体のどこかにゾクリと鳥肌が立ったようだった。

2009.08.24

コメント(2)

-

パンはパン屋が作る

ある番組でこんなことを言っていた「フランスのパン屋は、自分で粉を練り、自分で焼いている人間以外パン屋という商売をすることはできないと、法律で決められている。」へー、そうなんだ!と思っただからパリの街を歩くと、殆んどが個人のパン屋で相変わらず朝早くから営業していて、活気があるそんなパン屋のパンは美味いに決まってるだから、たぶん、ヨーロッパの個人商店は無くならない日本はどうだ個人商店でやるべき商売を巨大企業が進出するこれを国は規制しない競争原理効率資本主義ということだろうフランスでパン屋が守られているのは職人の技術と感は文化であり、人は文化の中で生きていることを知っていてそのことを守ろうとしているからだろう家作りはその土地に住む人間にしか感じられない気候風土と人間性・生活といった文化そのものだその土地に住む大工にしか出来ないことがある日本という国は文化を継承した、その土地特有の建物は文化財とか国宝に指定してしまい特別なものとして分離してしまう分離されたら文化ではないそれは過去の遺産でしかない文化は生きているからこそ文化なのだ守ることと隔離することは同意ではないしかし守られてしまえば進化は止まるさてさて同士諸君ハウスメーカーに負けている場合じゃないよ

2009.08.24

コメント(6)

-

住宅革命その44

当たり前のことだけれど、換気というのは家の中の空気と外の空気を入れ替える作業だ。ここのところがとても大切だ。空気を入れ替えるということは、屋外の空気のほうが室内より清浄だということが前提になっている。そしてそれは間違いの無い事実なのだ。屋内の空気を汚しているのは僕たち人間であり、人間が生活する以上、汗、化粧品、洋服の防虫剤、呼吸や調理から出るCO2、綿埃などで空気は汚染され続ける。 このことから、家の中の空気を循環させてはいけないことがわかる。吉良の田代邸では、まさに屋内の空気が循環し、汚染物質も循環していた。空気は、対流が起きているときは勢いがあって攪拌され、ほぼ均一に汚染されるが、空気が水平に流れる場所ではVOCも浮遊粉塵も沈殿を起こす。その場所は、天井裏、床上や床下などの水平部分だ。当然、床面の空気が一番汚い。しかし床は、いくらでも掃除できるが、天井裏や床下は掃除できない。 循環する家では、小児喘息で苦しむ子供の母親がどんなに掃除をしても無駄なのである。家の中の空気を循環させるということは、汚染物質を循環させ、蓄積させることに他なら無い。 換気とは、空気を循環させず一方通行で排気し続ける行為なのだ。とはいえ、屋外の空気がまったく汚染されていないというわけでもない。 花粉や土埃が大量に含まれている。 これらは濾過してから室内に取り入れなければならない。 ならば空気のフィルターは屋外になければならない。しかも、フィルターは外気の通り道だから外気温と同じ温度なってしまう。 もしも冬、外気温と同じ温度のフィルターが屋内にあったら、たちまち結露してしまう。 結露でぬれたフィルターは空気を通さないばかりか、すぐに目詰まりして、使用不能になるしかない。フィルターを安全に乾いた上体で維持するためののベストポジションは屋外なのだ。 そして、屋外ならば、汚れたフィルターのメンテナンスをすることも容易い。 たれだって、家の中で花粉だらけのフィルターを取り出したくは無い。 フィルターは取り付ける位置がとても重要だが、駐車場や浄化槽を避ければ、あまり神経質になる必要は無い。大抵はメンテナンスしやすくて、あまり目立たないところに落ち着く。 換気装置として、フィルターと同様に最も重要な要素の一つとして、室内排気口の位置が上げられる。 よく天井や壁の高いところに換気扇や排気口が取り付けられているが、キッチンのレンジフードならいざ知らず、24時間換気システムの排気口を天井に取り付けるなんて、まったく見当違いと言わざるを得ない。 きっと、キッチンの換気扇が煙の出る上に取り付けられることから、換気装置は高所につりつけるという先入観があり、正しい位置を検討したことが無かったのだろう。 おかげで、世界中で殆んど効果のない換気が行われている。 室内空気は、人間や太陽光やエアコン、風などによって攪拌されている。攪拌されている間は、空気は均一に汚れた状態であり、排気口が何処に有っても問題なく希釈換気が行われる。 しかし、住宅とは、無人の状態が長時間続く環境なのだ。住人が寝てしまえば体温による換気が寝室で起きているだけで、他の居室ではゆっくりと汚染物質が沈殿していく。床上30cm付近の空気は汚れが最も濃い状態になる。 畳に布団を敷いて寝ている人は、その空気を呼吸しながら寝ていることになる。朝になれば、居住者が空気を攪拌して、また均一に汚染が広がるが、すぐにほとんどの人が会社や学校へ行くために家を出て行く。ここからまた長時間攪拌されない時間が続く。 浮遊粉塵の中でも最も軽いものに発ガン物質のアスベストやタバコの煙の粒子がある。これらの落下速度は5時間で1メートルほどである。 残念ながら、地球上の空気には、確実にアスベストが浮遊していて、われわれの家の中にも存在する。 天井にある排気口は、天井付近の最もきれいな空気を排気し、わずかに攪拌された汚染空気を希釈しているに過ぎないのだ。 なんと愚かで無駄な行為なのだろう。 僕たちは20立方メートルの空気を排気することの出来る排気口を12個取り付けた。その12個は全て床面にである。 排気口が床にあれば、たとえひとたびでも汚染物質の沈殿が起これば、その最も濃い汚染空気を効率よく廃棄することが出来る。 もちろん、攪拌されている時は希釈換気でしかないが、住宅に長時間存在する沈殿時間には、殆んど問題の無い空気環境を実現できる。 家に帰った時の空気のよどんだ感じや、朝起きたときのくしゃみは、当たり前のことだと誰もが感じていることだけれど、家は、身体を休める場所なのだ。 清浄な環境を作るのに遠慮などは要らない。

2009.08.23

コメント(0)

-

疲れている人が多いなあ

自殺する人が増えてるなあ不況で家族を養えなくなったり会社を運営できなくなったり介護に疲れてお年寄りを殺してしまったり自分が死んだり人を含めてあらゆる動物は生命を謳歌するために生まれてきたのになあどんな苦難も乗り越える難しさも楽しみなんだよなあ難しいものほど面白いんだよなあちょっとくらいへっちゃらだったじゃん乗り越えられないのは力尽きたからじゃなくて自分で、勝手に腹を立てて放棄する事を自分に許してしまっているだけなんだなあ辛くて頭のなかがぐちゃぐちゃになったら酒や薬に逃げちゃダメだぜ酔うとなおさらぐちゃぐちゃになる面白い事するときは酒なんか飲まないだろ楽しみにも頑張りが必要なんだながんばってる人を誰も責めたりしないけどあきらめて死んだりしたらばかなやつだったって思われてもしかたないね

2009.08.22

コメント(6)

-

住宅革命その43

換気システム一夜明け、朝日に浮かび上がった高山家は、りりしく輝いていた。昨日の感動がまたよみがえってくる。家は外壁が仕上がるとほとんど完成したように見えるけれど、内部は全く手付かずの状態なのだ。今日からいよいよ作業は内部に入っていく。僕たちは、未だ床のない室内の清掃を始めた。この家は床下が換気経路となるから基礎部分の清掃は念入りにしなければならない。鋸くずを箒で掃き、電気掃除機をかける。給排水配管は既に完了しているので、配管部分は更に丁寧に掃除をする。ようやく清掃が終わりに近づいた頃、外に車の止まる気配がした。運送会社のトラックだった。「高山様はこちらですか、荷物ですがどちらに下ろしましょうか?」運伝手は高山に伝票を渡しながら家の中をきょろきょろ見ている。「すまないが、中におろしてください。」高山の代わりに僕が答えだ。到着した荷物は大きな段ボール箱が4個で、側面に「DELITE」と書かれている。僕たちが心待ちにしていた換気システムがやっと届いたのだった。このシステムのおかげで高山家は寒くならずに換気する事が可能になる。もちろん換気システムの力だけで暖かくなるわけではない。地中熱や居住状態での生活廃熱を有効利用することで無暖房生活を可能にしようと考えているのだけれど、そのためにこのシステムは不可欠な存在なのだった。僕たちは早速、内容物を検品するために梱包を開いた。初めの箱から出てきたのは、銀色に輝く太いダクトだった。太さは直径10cm程だろうか。なんとそれは、合計120メートルも在り、一気に土間にあふれてしまった。個人住宅の換気装置にこれほどのダクトが必要なのかと、資材を目の当たりにして、初めて思う。しかもそれは自分自身で配管設計をしたのに・・。僕は自分の想像力のなさを実感した。現物を見ると、その実態は自分の想像を遥かに超えていた。検品は問題なく完了し、僕たちは早速作業に取り掛かった。施工マニュアルを何度も読み、配管図に忠実に施工していく。けして難しい作業ではなく、なぜか作業が楽しい。まるで大蛇のようにうねるダクトと格闘していると、だんだん自分が子供に帰っていくような気がしてくるのだった。配管作業と換気装置本体の設置が完了したのは午後3時頃だった。土間床いっぱいに広がったダクトがチャンバーに集合している配管の全容を二階の梁の上から見たが、その姿は出雲の伝説、ヤマタノオロチが再来したかのようだった。ぼくはその迫力に二度目の驚きを感じ、そして心が躍るような、自分のやろうとしている事がうまくいくような、そんな予感に包まれていた。

2009.08.22

コメント(6)

-

住宅革命その42

僕たちが杉板に塗ったキシラデコールは有害な成分を含む木材防腐塗料だから、屋外にしか使用しないと僕は個人的に決めている。当然、この塗料を使用する塗装工事は要注意だ。 本来なら防毒マスクを着用するべきだが、僕は活性炭入りのN95マスクを着用して作業をした。シックハウス法施行以後、VOCを含有する建材がバッシングに会い、ホルムアルデヒドなどは殆ど検出されなくなった。住環境を健全なものとするためにはとても良い事だけれど、住宅には、長持ちしなければならないと言う使命もある。 室内側に使用する建材がVOCを気化するのは困りものだが、防湿フィルムを隔てた外側に使用する建材は、防腐・防虫効果の高いものを使用しなければならない。 いつの間にか建築・建材業界は、シックハウス法が室内環境を健全に維持するためのものなのだという事を忘れてしまっているようだ。そして、VOCなどの有害物質の透過・侵入を防いでくれる効果の高い防湿フィルムを使用せずに建築する事を助長する風潮が出てきている。しかもその理由は、防湿フィルム不使用での安全性の確認をしたわけではなく、単に面倒くさいという理由からなのだ。防湿フィルムは、VOCの侵入を防ぐためだけでなく、水蒸気の侵入も防ぎ、室内空気のエンタルピーの上昇も抑えてくれる熱エネルギーのダムといっても良いほど省エネ効果が高いのにだ。島根県産の杉は美しい。それほどきめが細かいわけではないし、節が少ないわけでもない。本職の大工さんが好む赤身ばかりでもない。高山が選んだ杉は白太と赤身が半々の源平と呼ばれる二等材だ。少し目は粗いが、その細かすぎない適度な間隔の木目がキシラデコールを塗ることで浅めに着色され白太と赤身が落ち着きのある変化を見せる。僕たちは塗り上げた杉板を一枚一枚、丁寧に貼っていった。この時はなぜか二人とも無言で作業をしていた。理由はわからない。ただ黙々と、板の長さを合わせ、切り、釘を打った。山に響く玄翁の音が、あたかも自分の言葉であるかのように、何日も作業は続いていった。外壁の杉板貼りが終わったときに、僕たちはなぜか涙が止まらなかった。外から見た家の姿が完成形に近づいたからではない。自分たちのがんばりに感動したわけでもない。ただ、自分たちが、この国の自然の中で生きていて、この国の自然の恩恵で住まいを作る事が出来る。他の誰でもない、自分がそれをしているのだという事を身体全体で感じる事が出来たからなのだと思う。僕たちはただ感謝していたのだ。山に、木に、大自然に。

2009.08.20

コメント(1)

-

住宅革命その41

島根に来て十日が過ぎた。 すでに明け方は涼しくなり、秋の深まりを実感させてくれる。 大自然の中で働いていると人間本来の生き方をあらためて考えるようになる。 自分の生き方は間違っていない。 今を生きているが、今生きる事が未来を作っている。 未来のために生きているのではないが、未来は、今という行動が連続した積み木のピラミッドの頂上のように、今は未だ空中に浮遊している。 工事現場では赤とんぼがのんびりと飛び、鳥たちは勝手気ままに歌っている。僕と高山は一週間かけて外壁を張り終える事が出来た。外壁は島根県自生の杉板を下見張りし、キシラデコールのスブルース色で塗装した。杉材は乾燥によって幅がかなり縮むから、取り付ける前に塗装を済ませておき、乾燥を待って貼り付けていった。外壁内の水分が乾燥しやすいように、24mm厚の通気胴ぶちで外部通気層も確保した。この辺り一帯は、昆虫が多いから、通気層の下部にはステンレス製の防虫網も忘れずに取り付けた。 僕が島根に来て4日目に高山は僕をドライブに誘ってくれた。ドライブといってもダイハツハイゼット軽トラック4WDだ。大の男が二人でドライブするにはちょっと乗り心地が厳しい。高山は、愛車の乗り心地は一向に気にせず、どんどん山道を登っていく。「どこへ行くんだ?」という僕の質問には答えず、鼻歌交じりで軽快に飛ばしていく。一時間半ほど走って到着したところは、山深い谷あいの平坦地で、そこだけが辺りと違う雰囲気の世界を作り出していた。鉄筋コンクリート製の円形の、とても背の低い建物が2棟建っている。高山は、駐車場脇の小屋で入場券を買い、「こっちだ!」と、手招きして、件の背の低い建物に向かって歩いてゆく。看板には「三瓶小豆原埋没林」と書かれている。「まいぼつりん?」僕は意味もわからず高山の後について背の低い建物に入っていった。内部に入ったとたんに僕は建物の背が低かった理由を理解した。そこには、露天掘りした巨大な穴をコンクリートで固めた地下空間が広がっていたのだ僕たちは20メートルほど階段を下りていった。階段を下りるにつれて気温が下がっていく。次第に全貌が見えてくる。そして僕は、地下の冷気の中に立つ巨大な杉の古木を目の当たりにした。直径約1.5メートルの古木はしっかりと根を張り、自立している。3500年ほど前、縄文時代後期、三瓶火山が噴火し、火砕流や火山泥流(土石流)で自生していた巨木が立ったまま埋没し、現代になって発掘されたものだった。表面は火砕流のためにかすかに炭化している。縄文時代から地下に埋もれたまま腐らずに耐え続けたのだった。高山は地下で3500年の孤独に耐えた杉の木を僕に見せたかったのだった。「シード、俺はここに来ると元気が出るんだ。この杉の木を見ているとどんなに孤独でもがんばれる気がしてくる。だから、俺の家には、島根の杉を使いたいのだ。構造材だけでなく、仕上げ材も地元の材料で作りたい。」高山の目は少し濡れているようだった。駐車場に戻る途中、僕は売店で古代杉の欠片で作った箸を買った。3500年前に枯れたその杉の箸は、今でも、酒樽の杉で作られたかのように若々しい香りを湛えている。なんという生命力だろう。僕が嗅いだのは、縄文時代の臭いなのだ。帰り道、ダイハツハイゼット軽トラック4WDに揺られながら、僕の心は遥か3500年前の世界を旅していた。

2009.08.18

コメント(2)

-

住宅革命その40

基礎断熱の貼り付け工事は二人で丸一日かかって完成した。俗にサブロク板という畳一枚分のサイズのポリスチレンフォームを基礎の高さにあわせて切る。接着剤は柔らかめに練ったセメントを使用した。のりとして使うのでペースト状に練る。マヨネーズくらいが使いやすかった。ポリスチレンフォームの全面にグレーのマヨネーズをたっぷり塗り、基礎コンクリートに貼り付ける。手のひらに「ぐちゃ!」という感触が伝わる。この感じで接着面に隙間が生じていないかを確認しながら作業を進める。ポリスチレンフォーム材料に多少の捩れがあるので、セメントが固まるまで角材で突っ張る。高山邸は山が近いので蚊が多い。夕方になると大量の蚊が出没する。蚊取り線香をいたる所に置いて作業をしているが体中を刺される。ぼくも高山も人相が変わるほど顔が腫れ上がってしまった。やはり住宅の気密化は必要なのだと痛切に思う。それにしても工事中の労働環境改善のために早く網戸を取り付けなければならないと意見の一致を見て、この日の作業は終了した。勝部家の納屋では簡易式のユニットバスが待っていてくれた。一人住まいではありえない環境だ。家庭を持つということは良いことだなあなどと思いにふけりながら風呂に入っても僕にそのような状況が訪れるのいつの日になるのだろうか。僕は、風呂から出て体中にかゆみ止めを塗り、冷えたビールにたどり着くと、高山に一つの提案をした。「次の工程は一階の床貼りになる。床貼りを開始する前に上下水の配管のチェックと換気システムの検討と配管、給排気口の設置が必要になる。そこで相談だが、換気装置を僕に任せてほしいんだ。」「換気装置?」「うん、昨日言ったように、あの家を無暖房でも暮らせるようにしたい。そのためには換気装置の選定がとても重要になる。あの土地は蚊を初めとして虫がとても多い。それだけ自然環境が保全されているということだ。あの環境を壊さずに快適に暮らすには、殺虫剤など使用せずに防虫できて、しかもきちんと必要換気量を確保できる装置でなければならない。普通の換気装置では、蚊の数だけでフィルターが目詰まりしてしまうだろう。そこで、ある換気システムを使おうと思っているんだ。」「ある換気システム?」高山はビールを飲みながら僕の言う言葉をオオム返しに繰り返した。「うん、そのシステムで、昨日話したように床下を換気経路として冬は地中熱を利用して吸気を13℃~15℃程度まで暖めてから居室に取り入れる事が可能になる。地中熱はその土地毎に差があるから、断定は出来ないが・・」「ああそうだったな、地中熱を利用するという話だった。その件はお前に任せる。手配もしてくれないか。」「了解した。早速手配する。何しろ床を貼る前に設置しなければならないんだ。」つづく

2009.08.17

コメント(2)

-

明日

明日は休ませていただきます思い切り寝ます

2009.08.13

コメント(6)

-

住宅革命その39

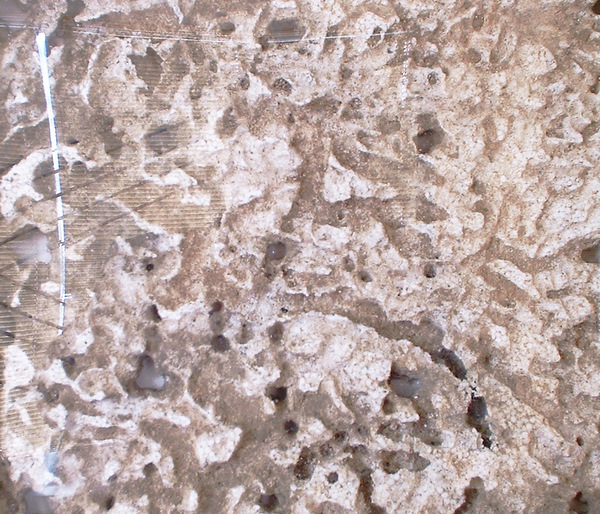

僕たちは、基礎の断熱工事を開始した。 布基礎と呼ばれる基礎コンクリートの立ち上がり部分のみを内側で断熱する。 なぜ内側かというと、断熱材を住処にしてしまう虫たちがたくさんいるからだ。プラスチック系の断熱材、ウレタン、ビーズ発泡ポリスチレン、押し出し成型ポリスチレンなどがよく基礎断熱材料として採用される。 これらは一般的に水は通さない、水蒸気も通さない、腐らない、断熱性能が高いと言われているけれど、僕が今まで見てきたこれらの断熱材を使用した基礎断熱の外張りは、ことごとく失敗している。失敗例を挙げると、■ 水は通さない⇒よく水を吸う(単独気泡のものでも)断熱材が水を含んだら断熱力は期待できない。■ 水蒸気も通さない⇒ありえない。水よりもはるかに小さく、活発に動き回る水蒸気は、確実に透過する。そして断熱材内部に露点温度以下の部位が在れば、発泡内部に結露し、水泡となる。当然断熱力が低下してしまう。■ 腐らない⇒微生物や昆虫、小動物に破壊される。基礎の外断熱では断熱材を紫外線から守るためにモルタルで仕上げ塗りを施す。基礎コンクリートとモルタルに挟まれ、土中と連絡の取れる暖かな断熱層は、虫たちにしてみれば越冬するために非常に好都合な場所だ。断熱材だから暖かいし、モルタルが外敵から守ってくれる。僕は、基礎の外断熱からダンゴムシの巨大なコロニーを何度も発見している。等の理由で、基礎の外断熱は数年で性能の低下を招いてしまうから初期性能が高くても採用できないのだ。基礎コンクリートの内側ならば、物理的に虫害を防ぐ事になる。写真は、シロアリとダンゴムシによる虫害を受けたポリスチレン断熱材防蟻処理をしても、水分の給排水で効果が落ちてしまうのではないかと考えている。 本来、基礎断熱は、基礎工事の時に断熱材を基礎の型枠に入れ、コンクリートと同時に打ち込むべきものだ。(そうすれば接着剤など使わなくてもコンクリートそのものの接着力でとても良くへばりついてくれる。) しかし高山邸の基礎は既に出来上がってしまっているから、何らかの接着剤を使って貼り付けるしかない。 基礎断熱の後張りは難しい。 コンクリートと断熱材の間に少しでも隙間が存在すると結露を生じやすいのだ。 僕たちは接着剤の代わりにセメントのペーストを使用する事にした。隙間を生じさせないためには、接着剤を大量に使用することになる。 化学系の接着剤ではVOC(揮発性有機化合物)が気化・流出する可能性もある。 セメントならば化学物質も心配するレベルではなく、しかも安価であり、基礎の打設時に同時打ち込みをしたものと殆ど同じ環境となる。 断熱材は押出法ポリスチレンフォーム1種B50mmを採用した。最も安価なポリスチレンフォームだ。安いということは性能もそれなりだが、ここには数字の罠が仕掛けられていて、消費者を高価な製品に誘導している。しかし僕は騙されない。その罠をシッカリ見抜き、最も適正な材料を選んだ。 僕はこの罠のことは、高山には話さなかった。数日後には住宅全体の断熱をしなければならない。そのときには、もっと突っ込んだ検討をする事になる。 躯体の断熱は基礎断熱以上に重要事項だから、その時のために一つのエピソードとして温存して置く事にしたのだ。つづく

2009.08.13

コメント(2)

-

住宅革命その38

相手の理解度が高いと仕事の効率は上がる。僕たちは徐々にレスポンスの良い会話が可能になって行くのを感じていた。「床下空間を気密化し基礎断熱を施す。この処置で床下空間は外気温の影響を受けにくくなり、冬季外気温が氷点下でも、床下気温は地中熱の影響で13℃程度で安定するようになってくれるのだ。 基礎コンクリートの熱容量は空気に対して約1800倍もあり、尚且つ熱伝達も地中から基礎コンクリートへの方が基礎コンクリートから空気への熱伝達の数倍から数十倍の効率だ。しかも、住宅の必要換気量は住宅容積の1/2でしかない。 この家なら一時間に200立方メートルの空気を流しても、つまり、住宅にとって必要な全換気量を床下経由としても、基礎コンクリートの放熱が減少することはない。つまり、理論上、換気によって失われるであろう暖房熱の2/3は地中熱から回収する事が可能となる。もちろんC値に依存するが・・」(注、C値とは: C値とは住宅の隙間相当面積のこと。 住宅のいたる所に存在する隙間の合計面積を求め、床面積で除した、床面積1m2当たりの隙間のこと。単位はcm2/m2)「つまり、床下を換気経路にするってことか?だとすれば、床下環境をかなり高いレベルで清浄に整えなければならないな」流石に高山は鋭かった。普通ならこの程度の情報量では、そこまでの考察は出来ないものだが、この旧友はいともたやすく問題点を指摘したのだった。「その通り。だから床下の気密を確保する必要がある。そして必要換気量を得るための吸気口の外側に高性能なフィルターを設置する。 フィルターは外気の通り道だから、外気温と同じ温度になる。外気温と同じ温度のものが屋内にあれば必ず結露してしまうからだ。 このフィルターのおかげで花粉や小さな虫たちも侵入できない。 そして、最も大切なこと。それは薬剤による防蟻・防虫防腐処理をしないという事だ。 居住者のエリアには一切薬物による処理はしない。それ自体有害である事が多く、安全だといわれる薬剤であっても、他の化学物質との組み合わせでどんなものに変化するのかは予測不可能だからだ。 本来なら、建築用木材の選定でさえ、アレルギーのバッチテストをしてから決めなければならないほどなのだ。 もうすぐ赤ちゃんが生まれるのだから住環境の確保には全力を尽くそう。」高山は僕の顔を笑顔で見ている。そして、ぽつりと言った。「シード、お前を呼んで正解だった。」つづく

2009.08.12

コメント(0)

-

住宅革命その37

基礎を気密化することで昆虫たちの侵入を防ぎ、断熱することで地中熱を利用した床下の温度管理をしようと考えたのだ。気密・断熱化された床下の気温は、地中熱の影響で冬季は常時13℃~15℃で安定する。この安定な気温のおかげで床下はとても良く乾燥する。逆に夏は床下気温は24℃~26℃で安定し、外気温より低く推移するために相対湿度が高くなる。このことから夏の換気量は制限されるべきなのだ。そこで気密の基礎ならば換気量のコントロールがしやすくなる。僕は換気量のコントロールを、建築基準法で義務付けられている24時間間システムを利用して管理して冬も夏も適正な換気量に維持しようと考えた。これは、24時間間システムの換気によって失われるであろう暖房熱を地中熱から回収する事にもなり、多大な省エネルギー効果を期待できる。「まずは、これの処理だ。」僕は基礎パッキンを指差し、高山に説明した。基礎パッキンの外部をステンレス製の防虫網で塞ぎモルタルで固める。内部から発泡ウレタンで気密と断熱を兼ねる。発泡ウレタンだけでは、昆虫たちは簡単に侵入してしまうからだ。僕たち人間は昆虫たちの時間感覚を知らない。彼らには、タイムカードも残業時間制限もない。一つの目的があればそれを達成するために1年を費やしたとしても、昆虫たちには一瞬でしかないだろう。彼らは疲れないし、愚痴も言わない。ただ黙々と生き、循環の一役を担っている。「でもそれじゃあ」と高山が疑問を投げかけた。「床下の換気が出来なくなってしまうじゃないか。いったいどうするんだ。」「大丈夫! 換気口は確保するよ。大事なのは換気量を適正に管理できることなんだ。隙間だらけの状態では、風任せ運任せになってしまうからな。まずは気密を確保してから容積を確認し、必要換気量を算出する。この時、床下の年間気温推移を配慮することで床下の相対湿度を露点から遠ざけようというわけさ。」「ああ、そういうことか!床下が外気より高温のときは換気量を増やしても乾燥に向かい、外気より低温のときは高湿度状態に向かう。それを換気量の調整で管理しようというわけか。」「おっ、のってきたな。そう来なくちゃ!」僕は、高山の反応が鋭くなってきたなと感じた。学生時代の高山は、僕よりもずっと優秀な学生だった。 研究者を目指していたが、家庭の事情でやむなく就職したのだ。 夢を失ったまま都会で就職をしても新たな人生の目標を探し出す事がなかなか出来なかったのだろう。島根に戻ると伝言を残し、姿を消したのだった。もしもあの時、研究者の道を進んでいれば今頃は準教授、いや教授になっていたかもしれない。 つづく

2009.08.11

コメント(1)

-

住宅革命その36

あらためて仕事をする気構えで現場に立つと、わくわくするような、体を動かしたくて仕方ない衝動に駆られる。しかもこの家はいたるところに問題点が隠れているのだ。僕にとってこれほど嬉しい仕事はない。どうしても顔がにやけてしまう。僕には高山邸を究極の家にするという使命があり、それは既に僕の心を鷲づかみにしてしまっている。当分は、飽きることのない楽しい作業が続くのだ。これが笑わずに居られようか。僕がまず初めにしなければならなかったのは高山との意思の疎通だった。この家に対する高山の思いや将来の住まい方を僕は全く聞いていなし、僕が彼の家に何をしてやれるかを正確に伝えなければならない。家創りではこれはとても大切なことだ。クライアントと建築家の意思の疎通がなければ思い描いている家になる筈もない。しかし、高山の家は既に着工してしまっている。そして早急に変更しなければならない部分がある。これを直さなければ工事を進めることは出来ないほど致命的な過ちがあった。僕は、高山にこの家が目指すべき完成形を提案し、その事を話し合いながら意思の疎通を深めていく事にした。「高山、この家のことで提案がある。完成したときの家の性能を今決めてしまおう。目標となる性能が決まっていなかったら、仕様を決める事が出来ない。」「へー、今の段階で性能を決める事が出来るのか。依存はない。どんな風に決めるんだ?」「どんな風にということはない。とにかく、まず決めるのだ。まず、島根の冬は雪が降るだろう?しかも、湿度も高い。ならばまず断熱性能を決めていこう。暖房しなくても暮らせるほど暖かい家にしたいとは思わないか?」高山は僕の顔を見てにやりとしながら、「シード!おまえ島根の冬を知らないだろう。断熱せずに暮らせるほど山陰の冬は甘くないぞ。この地方の冬は雪が降り、且つ湿気が高いのだ。暖房せずに暮らせる筈がない。」「それはわかっている。暖房機がなくても暮らせる家というわけじゃないんだ。ただ、暖房せずに住宅内を15℃以上に保つ事が出来るようにしたいのだ。15℃では少し寒いが凍えるほどじゃない。カーディガンを一枚羽織ればなんとか寒い思いをせずにすむだろう。15℃を維持できたら暖房負荷を約1/3にする事が出来る。これは家計への負担もかなり減るはずだ。」「おいおい、本当にそんな事が可能なのか?まるで夢物語のようだ。」「任せておけ、取って置きのアイディアがあるんだ。まず、決めなければならないのは気密レベルと断熱レベルだ。」高山の家の基礎はいわゆる <べた基礎> だった。床下を換気する目的で基礎パッキンという建材を使用していた。基礎パッキンは基礎コンクリートと土台の間に設置され、20mm程の換気用の隙間を作る。その隙間を利用して床下を換気しようというのだ。しかし、これには大きな落とし穴があった。この家の致命的な過ちの一つがこれだった。床下の乾燥は居住者の健康にも、建築物の耐久性にも影響する重要な部分だ。木材は乾燥するほど長持ちし、カビやキノコなども生えにくくなる。しかし、乾燥するためには換気すれば良いというわけではない。特に夏は床下の気温が外気より低く換気するほど相対湿度が上がってしまう。殆どの床下は夏季に露点を超えてしまっているのだ。これは、基礎を断熱せず、むやみに換気したことでおきる現象だ。この家の立地条件は北側に山があり、湿気を帯びた空気の下降流が絶えず流れる。基礎パッキンでは、この湿気に対応できない。しかも、山間部には数百種類の昆虫が生息している。床下に隙間を作るということは、床下の環境が好きな虫たちに快適なテリトリーを供給する事になり、更にその天敵たちを招き寄せる事になる。蟻のような小さな昆虫をげじげじやムカデが狙う。トカゲやヤモリ、蛇と連鎖していく。昆虫や小動物の食物連鎖は、厳然と存在するのだ。僕は、基礎を断熱・気密化し、この問題を解決しようと考えていた。

2009.08.10

コメント(3)

-

今日の一句

山手線 なぜか浮いてる ディズニー帰り じあまり

2009.08.09

コメント(1)

-

9日の日記

仕事終わりました 首尾は上々 さて帰りましょうと新神戸からのぞみ乗車 自由席 乗車率120% さすが夏休み 新大阪で大量に下車してくれる事を祈る

2009.08.09

コメント(0)

-

さすが夏休み

さすがに夏休みの土曜日は新幹線が混みます 博多行きのぞみ233号は満員です 旅慣れているfsは すかさず連結部のエアコン吹き出し口付近をゲット!!! 立ち席とは言え 快適空間に身を置きました 日記を書くことが出来るのも 日頃の精進をのおかげです しかし 今日は良い天気です 夏は暑くなければいけません PS 三バカトリオの祝電 ちゃんと読まれてました ちょいうけ

2009.08.08

コメント(4)

-

床屋

二ヶ月も散髪出来なかったので 仕事をサボって床屋に行って参りました 事務所に帰ると サボったの バレバレ 当たり前だ床屋では あー さっぱり 明日は Lady Birdさんの結婚式なので、少しはコザッパリしなければなりませんからね 披露宴が終わったら、そのあしで神戸に向かい、カビ臭のする住宅の調査です。 シード君出動というわけです というわけですから 今週末も無休ですね にろすさんと行くはずだった山もキヤンセルしてしまった にろすゴメン! でも 天気悪かったから行かなくてよかったね 秋の良い天気の時に 行くことにしましょう

2009.08.07

コメント(6)

-

住宅革命その35

高山の軽トラックは出雲市郊外を走り、勝部隆一郎という表札のかかった古い農家の門をくぐって静かに停止した。「女房の実家なんだ。俺たちは別棟の納屋に住んでいる。母屋には義兄夫婦が住んでいて俺たちは新居ができるまでここで居候というわけさ。」高山は車を降りながらそう言い、僕を納屋のほうへ促した。「ふーん、そういうことね。」僕はそう答えたが、先に歩き始めた高山には聞こえなかったかもしれない。納屋の入り口にはエプロンをした女性が立っていた。背が高くて髪は短く活発そうな美人だった。エプロンのお腹は少しふくらみがあり、独身の僕でも彼女が妊娠している事がわかった。「女房の利子だ。よろしく頼む。」高山正は連れ合いを僕に紹介し、エプロンの美女は僕に深々と頭を下げた。「遠い所までご苦労様です。高山の内でございます。このたびは御無理をお願いしてしまいまして・・・」初対面の僕に少し緊張気味の表情だったが、どう見ても20代前半ではないかと見える高山利子は、静かで落ち着きのあるもの言いで、なんだか僕よりもずっと年上のような貫禄がある。 「高山!お前はなんて羨ましいやつなんだ。こんないいところにこんな美人と暮らしているなんて。しかも家まで作る!もしかして赤ちゃんもか?」僕の一言が高山利子の緊張を和らげたようだった。友とその夫人は顔を見合わせて一緒に笑っていた。高山の言うとおり島根は酒も魚も旨かった。島根の造り酒屋がモデルとなったNHKのドラマがあったが、島根には旨い酒を作る酒造がたくさんある。高山はなんと10種類以上の島根の酒を準備していて、テーブルにずらりと並べていた。「さあ、片端から飲んでいくぞ。」という高山の掛け声とともに3.5人の宴会が始まった。肴は勝部家の畑で取れた野菜の煮物と漬物、そして日本海の魚。日本海の魚は高級魚も多いが、旨いのは庶民的な干物だったりする。僕はドギいう魚の干物に心を奪われてしまった。ドギというのは中国地方の呼び名で学名はノロゲンゲと言うらしい。スズキ目ゲンゲ亜目ゲンゲ科ノロゲンゲと魚類図鑑にあったが、どんなものでも物の名は初めに覚えた呼び名に意味がある。そこには出会いがあり、二度とない感動と体験があったはずなのだから。僕にとってドギはドギなのだ。ドギの干物を炭火で炙り、冷えた日本酒を旧友と呑む。酒盛りは深夜まで続き、学生時代の失敗の暴露話や感動話は尽きることがなかった。翌朝には確実に記憶喪失の状態になるであろう程呑み、はたして、目覚めると、今、自分が何処に居るのかさえ確認できなかった。どうやら呑みながら寝てしまったらしく、僕は一枚の毛布に包まっていた。台所の方では高山利子が朝食を作っているらしい気配がしている。窓のカーテンの隙間からは太陽の細い陽射しが差し込み、空気中の浮遊粉塵を肉眼でも見えるように強調して輝かせている。僕は未だ酔っている頭で、「ああ、この大量に浮遊粉塵の含まれた空気が普通に呼吸されているのだ。それが普通のことなのかもしれない。しかしもっときれいな空気のほうが良いに決まっている。絶対良くできるはずだ。空気こそ大事なんだ。」ぼんやりとそう考えていた。

2009.08.06

コメント(2)

-

暑くなりましたね

今日のニュースで雲が少ないので温暖化するなんて書いてありましたなんて馬鹿な事を言うのでしょう足し算が出来ないのでしょうか

2009.08.05

コメント(3)

-

住宅革命その34

高山が建築中の家は宍道湖を北から見下ろす山の中腹にあった。日当たりも良く景観も完璧だった。眼下に雄大な宍道湖が広がりその先には中国地方の山々が続いている。東の方角(鳥取方面)には大山(だいせん)が見える。 建築中の家は木造在来工法で、既に切妻の屋根はガルバリュウム鋼板のシルバーが平葺きで完了し、外周部には構造用合板が貼られ、ディュポン社のタイベックが貼られている。 窓は白の樹脂サッシYKKプラマード3が取り付けられ、この家が完成した姿は、洋風のデザインになる事が読み取れた。 土地に接続している道路が北西から南東に走っているために家の向きも道に沿って建てられ、真南から見ると45度、南東向きになっていた。 屋根の勾配は南東と北西に下り南東側にウッドデッキを作る予定があり、南西に面した妻壁の二階部分に大きなテラスが張り出している。既に太陽は西に傾き、オレンジ色の光が大自然の緑の中に建つ白いタイベックのキューブを照らし出している。 内部は未だ床も張られていない状態で、柱が立ち並らび、仮筋交いがいたるところに打たれている。ちょっと見ただけでは間取りも良くわからない。「土地そのものが南西向きだったものだから、家を南向きにする事が出来なかったんだ。それが唯一残念なところだ。それ以外はなかなかの設計だと満足している。」高山は、建築中の自宅の中を案内しながら独り言のようにそんな事を言った。「はは、そんなこと全然大丈夫!全く問題ない。それどころか超ラッキーだぞ。」僕は高山の悩みがまるで意味のないものだという事を知っている。でもそのことは後でゆっくり話してやる事にしよう。 高山の家を見て僕はホッとしていた。どちらかといえば変人とも言うべき男がセルフビルドを始めたのだ。構造も間取りも配置も所詮素人の考えたもので、果たして大丈夫なのかと心配でならなかったのだが、本人が言うようになかなか良く考えられていて、これならば少し修正するだけでなんとかなりそうだと思えたのだった。 構造躯体はプレカットで刻まれていたから強度のチェックも問題はないだろう。高山はプラモデルでも組み立てるような感覚で建て方に挑んだに違いない。まるでスタミナドリンクのCMのワンシーンを思い出させる。「どうだ?なかなかだろう?」高山は僕に感想を聞いたが、僕は「うん、いいね」とだけ答えた。「それより、腹が減ったぞ。僕は朝から何も食べてないんだ。」本当に僕は腹ペコだった。何しろ日本海の海産物が待っているのだ。空港の立ち食いそばなんか食べている場合ではないのだ。そもそも、酒と魚に釣られてやってきたのだから・・・

2009.08.05

コメント(4)

-

住宅革命その33

八雲立つエアバス社のA300は中海上空から低空を飛び、宍道湖の湖面すれすれを通過してランディングする。途中、中海に浮かぶ大根島を巻き込むように40度ほどの進路変更をする。機体が傾いたおかげで大根島の全景が良く見える。周囲を中海の汽水に囲まれたその島は、のんびりと孤立した夢の国のように見える。この島だけが時間が止まっていて、たゆたう時の流れがつむぎ出している歴史という織物のうねりを、傍観しているかのようだった。(あんなところに住みたい。)僕は行ったことも無い汽水の中にたたずむ島を、上空から一目見ただけでそう思ってしまった。 出雲空港には高山正が待っていた。「よく来たな!待っていたぞ!お前に会うのが楽しみでなあ。」「お前も元気そうで何よりだ!」お互いに握り合った手に力が入る。高山の手はがっしりと力強い、男の手だった。久しぶりに会う旧友は日に焼けてたくましく、都会の日陰で暮らす僕から見ると少しまぶしく感じた。「話したい事が山ほどある。今夜は飲み明かすぞ。覚悟しておけよ。」他愛も無い話をするだけで笑ってしまう。「ばかやろう!望むところだ。」「ワッハハ」友達というものはありがたい。逢った瞬間に日ごろのストレスも消し去ってくれる。もっとも僕にとってのストレスは杉山の顔と研究所付近の饐えた臭いだけだけれど。高山の車はダイハツハイゼット軽トラック4WDだった。セルフビルドしようというくらいだからこの車が最適だろう。(おぬし、やるな)と思いながらも、「とにかく、建築現場を見せてくれ。何をやらかしているか確認しておきたい。」と、伝えた。「了解!シード。しかし、その前に安全祈願をしなければならん。少し寄り道をするぞ。」高山はそう言うと車の進路を西に取った。身長が180cmを超えようかという男が二人で軽トラックに乗り込んだ姿はかなり滑稽に見えるのじゃないかと少し気になったが、久しぶりの再開で会話も盛り上がり、30分ほどのドライブはあっという間に終わった。到着したのは、静かなたたずまいのモダンな建物で、何かの博物館らしかった。長いエントランスは、遠近感を強調し、フラットなデザインの建物をよりフラットに見せている。< 古代出雲歴史博物館 >は、出雲地方から出土した歴史的資料が展示されているのだという。エントランスに向かって歩き始めた僕を高山が呼び止めた。「おおーい、そっちじゃない!こっち!」と、高山は西のほうにある森を指差している。てっきり博物館に入るのだと勘違いしていた僕は引き返して高山に続く。「博物館は帰りに見る事にしよう。まずはあちらへ参らねばバチが当たる。」高山はそう呟くと西側の鬱蒼とした森に向かって歩いていった。その森こそ、神々の杜、出雲大社だった。始めて出雲を訪れた僕を、まずは出雲大社に参拝させ、安全祈願を口実に観光案内をしてやろうという高山の配慮だったのだ。こうして僕は、出雲という土地へ、八百万の神々の聖地へ、第一歩を記したのだった。 出雲大社本殿の天井には七つの雲の絵が描かれている。この雲たちは、須佐之男の尊が自分の結婚式のときに見た、立ち上る幾筋もの雲を詠んだ日本最古の和歌、「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」の八雲のことなのだが、なぜか七つしか雲は描かれず、永遠に完成されない美を象徴しているのだと伝えられている。永遠に完成しない八雲。永遠に完成しない出雲大社。完成しないからこその永遠を選び取ることとした古代人たちの英知に僕は驚きを覚えた。そして、七つの雲たちは建築物の環境の研究をしている僕に、建築物の究極の完成ははるか遠いところにあると暗示していよう思えてならなかった。

2009.08.04

コメント(0)

-

いろいろな経験

人は、生まれてから死ぬまで いろいろな経験をする せっかくだから なんでも経験したい 中でも 人生の節目節目で 重要な経験があり 生き方まで変わる 嬉しい経験も 辛い経験も 僕を育ててくれた 最後に経験するなら 癌だなと 思っていた 今は 違う ほとんどの人は 自分の死に方を決める事は出来ないが 多分死ぬときは死を受け入れるのだ 死ぬなら ちょうどいい時 ピタリと死にたい わがままかな

2009.08.04

コメント(2)

-

住宅革命その32

放浪癖環境住宅研究所の僕のデスクは、研究室入り口に一番近く、いわゆる一番ヒラのポジションにある。そこは僕にとってとても居心地の良い快適な場所だ。何しろ所長の杉山のデスクから一番遠いから、彼のぶつぶつと呟く独り言を聞かずに済むし、風通しも良い。デスクワークの苦手な僕がエスケープしやすい理想の配置なのだ。吉良の調査以来、出張のなかった僕は、暑い夏も終わり、やっと涼しい快適な季節の到来とともに、旅に出たい症候群がむずむずしている。そろそろまた現地調査の仕事が舞い込んでこないかなあと思っていたところに、二通の封書が届いた。一通は田代直美からの手紙だった。手紙には、僕が書いた報告書と改善計画をもとに行った改修工事が終わり、あらためて新居に引っ越したこと、生活は快適で、以前より涼しい夏をすごす事が出来たこと、最後まで賠償請求にこだわっていた田代克也も、新居に住み始めてから賠償請求をあきらめたらしいことなどが書かれていた。「家具を全部捨ててしまったので何も無い家で暮らしています。でもそのおかげで小さな家が広く感じます。おかげさまでとても快適で、気持ちの良い家になりました。シードさんのおかげで家族の健康を取り戻す事が出来たのだと思っています。本当にありがとうございました。近くにいらっしゃったときにはお寄りになって下さいね。 またきてね。」手紙の最後には色鉛筆で、琴美ちゃんの「またきてね。」の文字が大きく書かれていた。工事はうまくいったようだった。家が生き返ることで居住者も健康になる。家は人間に奉仕するためにあり、人が健康に長生きするためのものなのだ。ドイツの建築家、ヒューゴー・キューケルハウス(Hugo Kükelhaus)は「住まいが人間に、その肉体と魂と精神に奉仕しないとすれば、一体何のために建てるのか」という言葉を残している。住まいは、人間が人間らしく健康に暮らすために作るのであり、そうでなければ作るべきではない。家のための家など必要ないのだ。(よかった)僕は安堵とともに一つの仕事がやっと終わった事を確認し、もう一通の封筒を手に取った。差出人を確認したとき懐かしさとともに学生時代の思い出が頭をいっぱいに満たした。<高山 正>差出人は学生時代の親友、高山正だった。高山は島根県の出雲に住んでいる。一時、東京に就職したが、都会の暮らしは性に合わないと、すぐに故郷に戻ってしまった。元来素朴な男で、大自然の中に居るのがふさわしいと自他共に認める存在であったから、故郷に戻ったと聞いても、あいつならそれが良いと、自然に思えたものだった。手紙には、素朴人間らしい勝手な提案(僕にとってはとても嬉しい提案)が書かれていた。「シード殿 今俺は自分で自分の家を建てている。素人だがなんとかなるだろうと始めたことだが、やってみるとなかなか難解な事が多い。済まんが助けてくれないか。休暇でも取ってやって来い。島根の酒と魚は最高だぞ!」(なんて無鉄砲で勝手なやつなんだ。)と思いながらも、僕の気持ちは既に行く事を決定していた。そういえば夏休みもとっていないし、近頃不景気で仕事が少ないから、休むなら今だ!案の定、突然の長期休暇の申し入れを、杉山はあっけなく許可してくれた。初秋の出雲か。 なんだかわくわくしてきたぞー!

2009.08.03

コメント(3)

-

住宅革命その31

田代家の改善計画☆ 家具の廃棄処分。(もったいないけれど仕方ないです。)☆ 床下の防蟻処理をした部分をウレタン樹脂で被覆する。(完璧とはいえないが気化量を減少する事が出来ます。)☆ 殺虫剤や除草剤は使用しない。殺虫剤や除草剤の使用でシロアリの天敵が減少し、生態系のバランスが崩れてしまいます。田代邸では除草剤は未使用でしたので問題ありませんが今後も使用しないようにしてください。万一使用経緯があれば、2年程度の未使用で生態系が復活し始めるでしょう。☆ 通気止め処置をする。この処置は家を作った工務店が適任です。それぞれの通気箇所を認識しているはずだからです。通気止めが必要な場所。床下空間と床上で空気的に連続体となっている箇所全て。ユニットバスの周囲の隙間、間仕切壁と床下の接点、パイプシャフト、ダウンライトの撤去、スイッチ・コンセントの気密化、間仕切壁と天井裏の接点。この処置をすることで断熱効果は著しく向上します。夏は涼しく、冬は暖かく、省エネルギー効果も大きく、光熱費の節約に効果大です。☆ 換気システムのスイッチは常時ONにしてください。吸気フィルターの点検をこまめにしてください。フィルターの目詰まりは換気不足を招きます。換気システムの消費電力は1ケ月400円~1400円程度です。家族の健康を維持するための投資として、食品の購入と同レベル以上のプライオリティーとお考え下さい。☆ 気密住宅といえども、夏は窓を開いた換気が主となります。自然の風を出来るだけ取り入れましょう。☆ レンジフードファン使用時は窓を開く事を徹底してください。 いつも感じることだけれど、調査報告書を書いていると寂しくなってしまう。もうこの仕事は終わってしまう。 短い間とはいえ知り合うことの出来た人ともう会えなくなるかもしれないという思いに駆られるからだ。 直美さんのカレーは美味しかった。 おだやかな三河湾は美しかったし、幽霊の出そうなあの宿の温泉が意外に気持ちよかったなあ。 「何をぼんやりしているの?」ぼんやりと空中を泳いでいる僕の視界に突然、眼鏡をかけた穴沢の顔がアップで現れた。「わあっ!びっくりしたなあもう!穴沢さん脅かさないで下さい。」至近距離で見ると穴沢はかなりの美人である。長い黒髪を後ろで無造作に束ね、黒縁の眼鏡をかけ、化学系が専門の彼女はいつも白衣を着ている。僕は、田代家の床下に塗られていた防蟻剤の分析を穴沢に依頼していた。「シード君、ペルメトリンとオクタクロロジプロピルエーテルだったわ。クロルピリホスじゃなかったから、とりあえずは良し!かな。でも、限りなくグレーよ。」ペルメトリンとオクタクロロジプロピルエーテルはクロルピリホス禁止後良く使用される殺虫剤で、人に対する有害性は低いと評価されている。しかし、毎日その中で生活するという事がどれほどのダメージを人の体に与えるか想像するだけでも恐ろしい。室内には、その他の化学物質もたくさん存在し、それらの相互作用も懸念される。僕は、少しホッとした。僕の報告書の対処法でなんとかなりそうだったからだ。まだ小さな琴美ちゃんがこれからずっと成長しながら呼吸し続ける空気を健全なものにしなくてはならない。それは、田代夫妻だけでなく、僕たち大人全員の使命なのだ。親たちの愛が環境を保全し子供たちの健康が未来を築いていくって、誰か言ってたなあ・・

2009.08.02

コメント(5)

全34件 (34件中 1-34件目)

1