全2332件 (2332件中 1-50件目)

-

エミリーシリーズ3部作感想ーその2「エミリーはのぼる」+「エミリーの求めるもの」感想 村岡花子訳

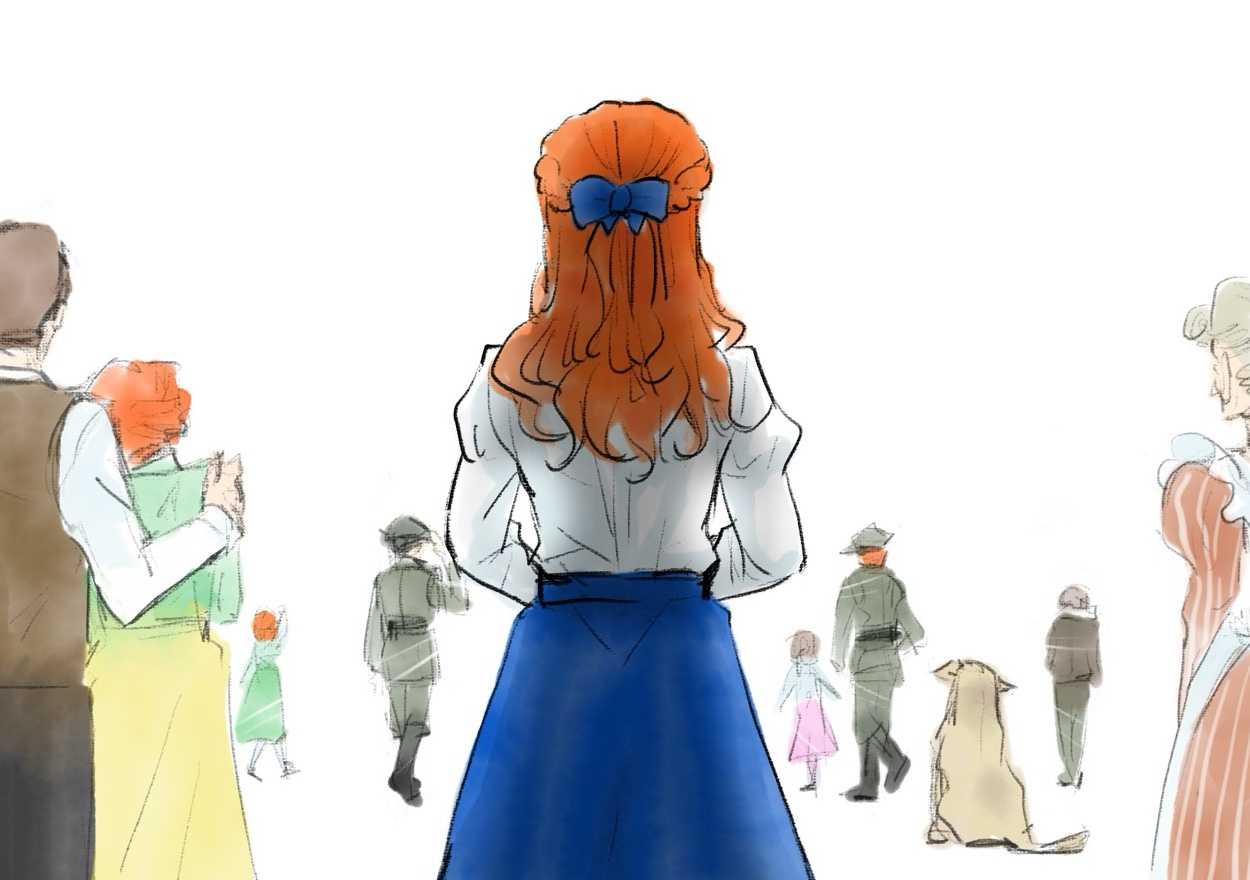

エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 記事の続きです。エミリーシリーズ3部作感想ーその2「エミリーはのぼる」+「エミリーの求めるもの」感想 村岡花子訳*以下、備忘の為にキャラクター概要、展開の説明をたくさん記載してます。シリーズ全体&各巻について、結末までしっかりネタバレ含みます。スリリングな展開が魅力的なシリーズだと思いますので、未読の方はお気を付けください*『エミリーはのぼる』(Emily Climbs) 1925年著・1967年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】威厳正しいエリザベス伯母、優しいローラ伯母、批評家カーペンター先生、イルゼ、テディ…。美しい自然と人々の愛情に恵まれたニュー・ムーンで、エミリーは「ひらめき」に従って創作に励み、雑誌社に送り続ける。「アルプスの道の頂上」にのぼって行こうと努力する彼女の姿には、著者の恐ろしいまでの文学への敬愛とたゆみない勉強がうかがわれる。【主要キャラクター:2作目時点】(マレー家)・エミリー・バード・スター14歳になり、シュルーズベリーの高等学校(3年間)へ進学する。自作の詩等を 何度送り返されようともめげずに出版社に送り続け、やがて少しずつ採用されるようになる。ごくまれに第六感/シャーマン的な能力を発揮し、遠くに居る人への思念伝達や行方不明者の発見等を行う。・ルース・ダットン伯母シュルーズベリーに住むマレー家出身の女性。高等教育期間中 エミリーが下宿する屋敷の主。エミリーとは長く馬が合わなかったが、作品後半 彼女にいわれのない悪評が立った際にはマレー家の権力を駆使して鎮圧を図る。・エリザベス伯母エミリーを引き取ったニュー・ムーン農場を切り盛りする女性。エミリーをシュルーズベリーに進学させる際、3年間は小説を書かない約束を取り付けた。・アンドルー・オリバー・マレーアディー伯母さんの息子。マレー家が一族内でエミリーにあてがった婚約者候補。エミリー評としては、悪い人ではないが “つまらない人”。(学友)・テディ・ケントエミリーのボーイフレンド。シュルーズベリーの高等教育へ進む。エミリーとは度々良い雰囲気になるも、一人息子を溺愛する母親の影がちらつく。・イルゼ・バーンリエミリーの親友の女の子。シュルーズベリーの高等教育へ進む。奔放さは相変わらず。・ペリー・ミラーエミリーが好きで立身出世を目指す男の子。シュルーズベリーの高等教育へ進む。弁論大会等で頭角を現し始める。・イブリン・ブレーク1学年上のエミリーの天敵。エミリーはイブリンから様々な嫌がらせを受ける。(その他)・ミス・ジャネット・ロイアルプリンスエドワード島・シュルーズベリー出身の女性。20年前に単身ニューヨークに出て出世。大きな婦人雑誌の文芸記者であり、小説会社の原稿選定委員も担っている。エミリーの文学的才能に目をつけ、ニューヨーク行きの話を持ちかける。【感想】シリーズ2作目、シュルーズベリーの高等教育期間が描かれます。こちらは、アンシリーズで言うところの「青春」「愛情」で描かれたターンと似た話回しが多数登場しました。ただやはり要素が似ている分、どこまでも「執筆」に向かい、すべての感情を「上へ上へ」昇華していくエミリーちゃんの異質性が際立ちます。エミリーシリーズ3部作は 各巻それぞれ異なる面白さを持っていますが、この2作目は異色の出来栄え…「エミリーシリーズ」として一番描きたかった部分だろうと思いますし、個人的なイチオシは間違いなくこの「のぼる」です。…とにかく1シーン1シーンの描写がキレてる!!どのシーンも絵的に面白く、わくわくしながら読み進めることが出来ました。その上で1作全体通して、エミリーちゃんがラスト、「学校卒業後、都会へは出て行かず、ニュームーンで執筆を続ける」道を選択する心情作りにすごく説得力がありました。【個人的に印象深かったシーン】・第三章 嵐の夜誤って教会に閉じ込められてしまったエミリー。そこには新婚時に奥方を亡くして以降 気が触れたモリソン老人も居り、追いかけまわされるという超恐怖体験を被ることに。絶体絶命のその時、テディが現われ助け出してくれる…。真夜中、超ロマンチックな2人きりのムードは、一人息子を溺愛し嫉妬に狂ったケント夫人の登場で台無しに。…ジェットコースターのように畳みかける展開が爽快な章でした。最後、夫人の登場で興ざめし、すんっとなって、あれだけの恐怖体験をしたにも関わらず 夜道を独りですたすた帰っていくエミリーちゃんの可愛げのなさも印象的でした。・第十章 伯母とのごたごたルース伯母の反対を無視して学校のコンサート出演を強行したエミリーは、家から閉め出されてしまう。4月頭のまだまだ寒い夜、腹を立てたエミリーは二度とここへは戻るまいと誓いつつ、7マイル離れたニュームーン農場まで単身徒歩で帰宅する。ニュームーンに着き、ジミーさんと話すうちに気が晴れたエミリーは、エリザベス伯母たちに気づかれないよう、7マイルの道のりをまた独り歩き出す。エミリーちゃんの片意地の強さと、こんな体験の中においても”夜の帰宅道”を劇的に楽しめる アーティスト感性がよく見て取れるシーンでした。・第十二章 乾草づかの下で”シュルーズベリータイムズ”の特別版予約注文勧誘のため、エミリーちゃんとイルゼちゃんの2人は 2泊3日で近隣の家々を回る勧誘旅を実施。不愉快なことばかりを言う住人も含め、人間観察もしながら楽しく勧誘の旅は続くが、日没近くで道に迷った2人は 雨の心配がないのを良いことに乾草づかの上で一夜を明かす。美しい星空の下におけるエミリーちゃんのモノローグ↓が印象的でした。ー有限の世界は一瞬、無限の世界にかわりーしばし人間が神性をおびー醜いものがすべてかき消えて後には完全な美だけが残る。おおー美ーエミリーはあまりの喚起に身を震わせた。彼女は美を愛したー今夜ほど美に満ち足りたことはなかった。身動きをしたり呼吸をしたらからだを流れている美の流れが途切れるのではないかと恐れた。人生は神の音楽を奏でるための素晴らしい楽器のように思えた。「ああ、神様、わたしをそれにふさわしい者になさってくださいませーああ、わたしをそれにふさわしい者になさってくださいませ」とエミリーは祈った。「アンの青春」でも、アンちゃんとダイアナちゃんの2人が村の改善会の資金集めに村の家々を回ったり、あひる小屋の屋根にはまって身動きが取れなくなったところに雷雨が来て ハイテンションになったり…というシーンが描かれていますが、それらの体験が「文学」に昇華されていく…そこの説得力は圧倒的に「エミリーはのぼる」の描写の方が精度が高く、洗練されていると感じました。・第二十一章 水よりも濃く…ルース伯母さんカッケェえええええ!!・第二十五章 恋の季節次巻、恋愛面を進めていくよ~…という予告的な意味合いも含めているタイトルでしょうか。キレッキレの終章だと思います。周囲の望む一族内の婚約者・アンドルーを超冷静にぶった切った後、テディが自分を求めないことに対するゆらゆらざわざわするエミリーちゃんの心情が綴られています。わたしはもし我慢しなければ、テディ・ケントをいくらでも愛せたのだーもし彼が望めば、明らかに彼はそれを望まないらしい。~略~それでいい、かまやしない。もしテディがわたしを欲しないなら、わたしもテディを欲しない。それがマレー家のやり方である ~云々…言い回しが天才的!我が強すぎて、なんて可愛くなさすぎるエミリーちゃんの思考回路!それでいてラスト、池の水面をふと見たときに、垂れ下がっている枝の影がちょうど木の葉の冠ー月桂冠のように見えて…わたしはそれをいい兆(しるし)として受けとった。そうだ、テディはただ恥ずかしかったのだろうと。…この、最後の最後の一文!なんというキレ!自分の心に言い訳して言い訳して…だけど本当はテディくんに自分を望んで欲しい…エミリーちゃんの深層の心情が顔を見せる瞬間がたまりませんでした。『エミリーはのぼる』…超傑作だと思います!!!『エミリーの求めるもの』(Emily's Quest) 1927年著・1969年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】平和で旧時代的なニュー・ムーンの世界から、ボーイフレンドのテディも、親友のイルゼも、都会へと飛びたっていった。孤独に耐えながら、ひたすら創作に没頭するエミリー。野心(アンビッション)に燃える彼女にも、時として眠れぬ「夜中の三時」が訪れる。いわゆる適齢期を迎えた女性の、微妙な乙女心が求めるものは何かー このエミリー・シリーズ完結編は、村岡女史最後の訳業となった。【主要キャラクター:3作目時点】(ニュームーン農場)・エミリー・バード・スター17歳。シュルーズベリーでの3年間の高等教育の後、ニュー・ムーン農場に戻り、ひたすら執筆の道を志す。結婚適齢期が近づきはじめると、彼女の結婚に係り様々な男性が名乗りを挙げ始め、恋愛の噂が絶えない。(幼なじみたち)・テディ・ケントモントリオールのデザイン学院へ進学し、画家として成功をおさめ始める。エミリーを愛している素振りを見せるものの、はっきりとしたことは言わず、遠くに暮らすうちにエミリーとは徐々に心の距離が出来始める。・イルゼ・バーンリモントリオールの“文学と表現の学校”へ進学する。作中、幼い頃よりペリーを愛していたことをエミリーに打ち明けるも、彼を諦め、“習慣のようになった”テディと婚約する。・ペリー・ミラー貧しい生まれながら 高等教育の中で頭角を現し、シャーロットタウンの法律事務所で働く。エミリーに何度もプロポーズするも断られ続け、それでもなお良き友人として付き合っている。(その他)・カーペンター先生エミリーの執筆作品を辛口で批評してくれた先生。本作序盤で病死し、彼の死はエミリーの孤独に拍車をかける。・ディーン・プリースト伝統あるプリースト家の独身中年男性。エミリーの良き理解者だが、彼女の執筆活動にはあまり良い反応を示さない。エミリーへの愛情を自覚しながらもそれを隠してきていたが、大けがをして半年間病床に伏せていた彼女を支え、結婚の約束を取り付ける。その昔花嫁が逃げたという曰くつきの“失望の家”を購入し、新たな住まいにしようと準備するも、テディを愛していることを自覚したエミリーに「あなたを愛していない」と破談を切り出され、承諾する。・ミセス・ケントテディの母親。一人息子を溺愛し エミリーの存在を憎む。都会へ出ている息子に対し エミリーの他の男たちとの恋愛噂を逐一報告し、またテディからエミリーにあてた愛のメッセージの綴られた手紙を隠蔽する等、2人の関係を悪化させる数々の所業を行う。物語終盤、エミリーが彼女の亡き夫(テディの父親)の手紙を見つけたことで心救われ、これまでの自身の行動を反省するようになる。【感想】エミリーシリーズ3部作の最終章。幼馴染カルテット+ディーンさん+そのほかの数多の求婚者たち(+裏でミス・ケントの暗躍)…と、登場人物たち全員自分勝手なため引き起こされる、コロッコロ形成逆転しまくるラブバイオレンス!とにかく、はっきり自分の気持ちを相手に伝えていない状態の上で、誤解や嘘・その他もろもろの各人の環境変化が重なっていき、相当話が詰まった上での婚約破棄や結婚式当日ドタキャンが横行するひどい世界戦でして…なんというか…アンシリーズって本当に優しい世界だったんだな…というか、「エミリーの求めるもの」を読んでいると、全員どっかで人様に迷惑をかけまくらないと自分の根幹にある感情に戻ってこれない、たいがいなキャラクターばかりなんです……が、っっっ超オモシロかった…!!これはここにしかない面白さだ…。エゴイスティック×複数主体でこじれまくってて最高だった!!第1作目から仕掛けてあったキャラ配置/伏線を、余すことなくすべて生かし切ってラストまで突き抜けていて、これだけドタバタして人間関係も焦土と化したんじゃないかというとそうでもなくて、ラストで主役たちが向かうべき未来に踏み出すことが出来ていることがきちんと伝わってきて、爽快感を持って読み切ることができて感動しました。【エミリーちゃんの第3の気質について】エミリーシリーズの特徴として、とにかく”家系・血筋に係る意識”が非常に強調して描かれており、彼女の意識の中で、自分の気質をおそらく下記のように認識しているのだろうと思います。①母方・マレー家の血筋:自然を愛し、代々プリンスエドワード島に住む伝統ある血筋。②父方・スター家の血筋:フリーライターだった父と同様、執筆に情熱を燃やす血筋…エミリーちゃんは2作目「エミリーはのぼる」のラストで、自身の生きる道を上記2つの血筋を混合させたところにある「プリンスエドワード島で目に映るあらゆるものを自身に取り込み、文学にして昇華/表出すること」に見出します。彼女の文学&自然に向かう志向性について「血筋」という確固たるもので裏打ちしてあるので、読者にも伝わり易いですし、何よりもエミリーちゃん自身がこれらの血筋を引き合いに出して「自分の定義」を行っています。エミリーちゃんは「自分の定義」に誇りを持ち、何度挫折があったとしても忠実にその道を進みます。ただ本シリーズを読み進めると、エミリーちゃんの思考回路にもうひとつ…第3の気質があるように思います。幼い頃よりテディくんに口笛の合図で呼ばれればすぐに飛んでいく…テディくんが大好きで、テディくんに求められたい!というロマンチックで乙女チックな側面です。これもしっかり血筋で説明できるように、最初から仕掛けてある…エミリーちゃんが物心つく前に亡くなった「母親の気質」だと受け取っています。③母親・ジュリエットの気質:若くして貧乏なジャーナリスト(エミリー父)と恋に落ち、家族に大反対されるも駆け落ちする。恋に生きた女性。エミリーちゃん自身が、自分のこの気質をしっかり定義できていない。母親の記憶はないですし、周囲の人々からは口をそろえて「母親に似てない」「母親はすごく可愛い娘だった」と言われますので。※父には「お前はあまりお母さんに似てない。でも笑顔が似ている」と言われていた。またこの第3の気質が、もう2つの気質:①自然を愛し②執筆に情熱を燃やす気質と親和性が高くないのも、自身の定義に組み込まれにくい要因だと思います。この第3の”恋愛”気質を貫こうとすると、相手の世界に飛び込んでいく…つまり相手都合に合わせて動く必要が出てきますので、エミリーちゃんのやりたい執筆活動に支障がでる可能性もあるんです。執筆活動だけを自身の使命と認識するのであれば、恋に向かいたい志向性は日陰に置いた方が都合がいい…でもどうしても彼女の深層に存在しますので。本作「求めるもの」においては、エミリーちゃんがこの第3の気質を素直に表に出すことが出来ず、焦燥にかられ苦しむことになります。【カップルについて】・エミリーちゃん/テディくんメインカップルであるエミリーちゃんとテディくん。この2人のキャラ設定は、アンちゃん/ギルバートと相反する形で作り込んであると感じます。アンシリーズは、アンちゃんが思ったよりも臆病な子で、そしたらアンちゃんを幸せにすることを生きがいにする推進力お化け・ヒーローのギルバート氏が暴走を始めました。奴が、あまりに強力過ぎた…。最終的にはアンちゃんが人生を選ぶというよりは、“ギルバートの理想”にアンちゃんが人生を全振りする、作品全体が“ギルバートの理想”実現&ブライス一家万歳!にたどり着く…言ってしまうと完全に“ギルバートが作品を乗っ取る”状態になってました。これがアンシリーズ最大の魅力であることは確かですが、強力過ぎて何もかもが乗っ取られてたと思います。エミリーシリーズで描きたいのは、あくまで“エミリーちゃん自身の主体性、アーティスト性”ですから、ヒーローのテディくんは、第一に“ギルバートにならないようにすること”を大前提に、設定から作り込んであるキャラクターだと思います。この子自身も画家…アーティストであるという点と、何よりも母親の存在ですね。エミリーちゃんとテディくんは2人ともアーティストで、やりたいことが他にきちんとある子たちなので、相手の存在は“唯一の生きがい”ではないんです。だから、相手のことは大好きだしもし相手が自分を望んでくれるなら…!とお互いにずっと思ってるんですが、お互いに絶対にそれを直接には言わない。特にテディくんには、母親・ケント夫人の存在がずっと付きまとっていますので。出逢った頃からテディくんがエミリーちゃんのことを大好きだったので、ケント夫人はエミリーちゃんを目の敵にしていましたし、かといってたった一人の親族を捨てることなどテディくんにはできないし…画家として成功して、母親を引き取って面倒を見て、亡くなるまできちんと見届けて…そこまで来ないと、最終的にテディくんがエミリーちゃんに直接愛を伝えることが出来なかったのもすごく説得力がありましたし、どんなに大どんでん返しを繰り返しても納得できました。エミリーちゃんもね…困ったことに自分よりどうしても母親を優先させてしまうテディくんだから好きなんだろうな、ってのもなんとなく分かるので。自分は強くて、他に執筆という生きがいもあるので、テディくんに求められなくても大丈夫だけど、ケント夫人はテディくんがだけが生きがいなので。…と、エミリーちゃんは言語化できる次元では思っていますが、下線部については先に語った彼女の第3の気質がどうしてもうずいて苦しい…そんなぐるぐるした心もちで10代後半~20代後半を過ごすことになりました。ラスト、テディくんの告白(プロポーズ?)の言い回し↓が、ギルバートと正反対で本当に興味深かったです。「ぼくを愛することができないとは言わないでくれ。できるんだーそうしなけりゃいけないんだーねぇエミリー」ー彼の眼は一瞬間、彼女の月の光のような、明るい眼に合ったー「きみは愛している!」エミリーちゃんの主体的な愛情を、テディくんの方から懇願する…という言い回しですね。根幹のところで言いたいこととしては、「望ましい未来に向かいたい、それをあなたにも望んで欲しい」ということなので、アンちゃん/ギルバートのプロポーズシーンと同じ意なのですが、でも言い回し自体が真逆の形になっているところは、2組のカップルの違いがよく見て取れて面白いところだと思っています。・イルゼちゃん/ペリーくんもう一組の幼馴染カップル。イルゼちゃんはずっとペリーくんのことが好きだったのですが、ペリーくんが幼い頃よりずーっとエミリーちゃんしか見ていなかったことや、立身出世のためにペリー君が別の縁談の話も進めている状況もあり、想いを伝えることもせずになんとか彼を諦めようと、テディくんと婚約/結婚を進めようとします。※イルゼちゃん&ペリーくんは、エミリーちゃん&テディくんの絶妙な両想い関係には気づいていないイルゼちゃん/ペリーくんの2人は、普通小説を書くとしたらこの子たちを主役にした方が明朗な物語になるだろうな…というエミリーちゃん/テディくんよりすごく“主役っぽい設定”を持った子たちだと思っています。イルゼちゃんは、幼い頃より母親がおらず、父親にも長いこと構ってもらえなかった娘で、奔放さの裏に愛情への渇望や不安定さを垣間見せることが度々あり、読者としても「幸せになってほしいなぁ…」と常々思って読み進めてしまう娘でした。クライマックス、テディくんとの結婚式を間近に控えたイルゼちゃんが 妙なハイテンションになって来て、そこから夜通し泣きはらしたり ペリーくんからの結婚祝いを叩き割ったり…とどんどん不安定になっていき、式の直前、ペリーくんが事故にあったとの報を聞いてから忽然と姿を消してしまうシーンは、ある意味爽快な面白いシーンでしたね…!もちろん超絶傍迷惑な行動なんですが…まぁ…幼少期からのあの子の置かれた状況を考えれば、父親だって村の人たちだって 誰もそうも強く文句は言えないよね…タイミングの良し悪しはさておき、誰よりも早く自分の気持ちに従って動いたイルゼちゃんのおかげで、結果、幼馴染カルテットは正常の一番望ましい形に落ち着くことができたよね…と思います。エミリーちゃんとテディくんは…たとえ誤解やすれ違いがなかったとしても、最終的にはケント夫人が存命のうちには、結ばれることはなかっただろうと思いますので。【若くして亡くなった母親の生き方の肯定について】ここまで感想を書いて来て、本作の"恋愛"面には、アンシリーズと同様に”若くして亡くなった母親の生き方の肯定”というテーマがあることをひしひしと感じました。本作は、やたらと”若くして死別した夫婦”が登場します。エミリーちゃんの両親もですし(駆け落ちするも、母が若くして病死、数年後に父も病死)、イルゼちゃんの両親も(母親が誤って井戸に転落、その後12年間不貞を疑われ続けていた)、テディくんの両親も(父が若くして病死、母は一人息子を連れて引きこもりの生活)です。周囲にも、来るはずだった花嫁が来ず未完成のまま放置された”失望の家”や、新婚時に奥様を失い気の触れた老人等、やたらと結婚にまつわる悲劇が蔓延しており、幸せが長続きした夫婦像がほとんど居ない。エミリーちゃん、イルゼちゃん、テディくんが、心から想う本命の相手になかなか面と向かって愛を伝える/結婚を切り出すことが出来なかったのもなんか納得できますし、でも最後は皆”結婚”に向かっていく…。両親のことが心理的なネックになってるとか、両親の生き方の肯定がしたいとか、はっきりそれを言語化できる次元で自覚できているわけではないのですが、めぐりめぐった結果として”両親/母親の生き方の肯定”をしているんだな、と思います。このテーマは、アンシリーズでも思いっきり描かれていました(アンちゃんは、出産直後に亡くなった両親の目指していたであろう”幸せな家庭を築く”道に進んでいく)。モンゴメリさんの結婚観の根底に、”両親(特に母親)の生き方の肯定”…両親の生き方の再生産をしていくという観点があったんだろうな、と感じています。ざざざっと思ったことを書きたくって来ましたが、やっぱりエミリーシリーズも、“心情構成”を念頭においた、練り込んだキャラクター配置・繊細な各種設定の数々が本当に凄まじいですね。特に本シリーズは、狙って仕掛けたものを、きれいに見事に回収し切ってラストを迎えていますので、意図したものをまっすぐ書き通すことが出来た作品として、モンゴメリさんの構成作家としてのずば抜けた手腕がよくよく語れるシリーズだと思います。アンシリーズにひと区切りつけた後、モンゴメリさんがなぜ本シリーズを執筆したくなったのかもよく分かりますし、非常に読み応えがありました。アンシリーズと比較すると、相当バイオレンスで攻撃的な話回しも多いので、アンシリーズよりも読む人を選ぶ作品だろうなぁ…とも思いますが、この書き方でしか描けないぶった切った爽快感もあるな、と感じています。総じて、超面白かったです!!アンシリーズを完読し、もう一段階モンゴメリさんの構成力を深堀り/堪能したい方は、是非!さて…次は「青い城」かな??(1926年著・「エミリーはのぼる」1925年と「エミリーの求めるもの」1927年の間の作品)なるべく時系列順に、ぼちぼちと読み進めていきたいと思っています!【村岡花子さん最後の訳業】最後に、少し話はそれますが…文庫背面の説明文や巻末の寄稿によると、エミリーシリーズ3作目「エミリーの求めるもの」は、村岡花子さんの最後の訳業とのことでした。本作の最後の原稿を出版社に手渡した1968年10月、その月のうちに村岡花子さんは75歳で亡くなられたとのことで…エミリーシリーズ3部作をきちんと翻訳し切れたことは、モンゴメリ作品の訳業という偉業の一貫として本当にやり切れてよかったなぁ…と感じます。『可愛いエミリー』のタイトル一個取ってもいくらでも語れますが、村岡花子さんは天才です。村岡花子さんの他の訳業に手を付けたわけではないので全部想像で言いますが、モンゴメリ作品の訳業を鑑賞する限りにおいては、「英語力」という言葉では言い尽くしきれない…”モンゴメリさんの意図を汲む力”というか、"文脈/物語構成を捉える力” ”フィーリング/テンション/ニュアンス”、そしてそれら捉えたものを”日本語に起こす際の語感センス”…尋常じゃありません。どうしてこんな繊細なものをきちんと掴んで、見事なまでに日本語でアウトプットできるのか…何をどう語ろうとしたって…「天才」としか言えません。国と世代を超えて、こうして私がモンゴメリ作品を堪能できるのも、ひとえに村岡花子さんの偉業あってのことと受け取っています。それを改めて実感する、エミリーシリーズ3部作でした。by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.11.27

コメント(0)

-

エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 村岡花子訳

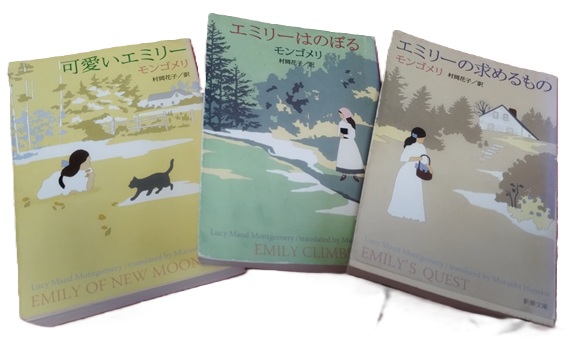

エミリー3部作(村岡花子訳)を読みました。モンゴメリさんが『アンの娘リラ』(1921年)をもって、一旦アン関連の作品を切り上げた後に展開された3部作シリーズです。エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 村岡花子訳ざざざーっと目を通しての概要&各巻感想を簡単に書いていきます。*以下、備忘の為にキャラクター概要・展開の説明をたくさん記載しています。シリーズ全体&各巻について、結末までしっかりネタバレを含みます。スリリングな展開が魅力的なシリーズだと思いますので、未読の方はお気を付けください*■エミリーシリーズ 概要について・アンシリーズ、ストーリーガール+黄金の道とのエピソードの類似エミリーシリーズですが、話の舞台はプリンスエドワード島。10歳前後の親を亡くした少女が農場に引きとられるところから始まる…等、アンシリーズやストーリーガールと非常に似た舞台/出だしで展開します。作中に登場する話回しの要素も、既視感があるものが多いです。幼少期を書いた「可愛いエミリー」は、基本的には「赤毛のアン」を、青年期・高等教育期間を描く「エミリーはのぼる」は「アンの青春」「アンの愛情」を彷彿とさせるエピソードが多い印象です。また、本シリーズのエミリー・イルゼ・テディ・ペリーの幼馴染カルテットの関係性…特にペリーくんのキャラクターは、ストーリーガールのピーターくんが下地にあると考えられます。こういった、ひたすら同じ舞台を使用しながら 異なる設定やテーマでもってどんどん作品を描かれるモンゴメリさんのスタンスは、現代の漫画家だと非常に「あだち充先生っぽいな」と思いながら読み進めています。あだち充先生も、基本的に渾身作は「西東京/高校野球」を舞台にしていて、キャラクター造形も非常に似ているのですが、設定や描くべきテーマ自体はまったく異なる長期連載ヒット作を何作も何作も生み出しています。似てるけど、明確に「描いているテーマ&描いている感情」が違うので、同じような舞台&同じような要素で話を回したとしても、文脈における意義が全く異なり、逆に作品毎に「描いているもの」の違いがよくよく理解できるんです。・エミリーシリーズの特徴エミリーシリーズで特徴的だと感じたのは、特に下記の2点です。エミリーシリーズの特徴①著者モンゴメリさんの「自伝的」な側面について“愛されるための娘”アン・シャーリーと“書くための娘”エミリー・バード・スター本作は、どの説明でも「アンシリーズより自伝的」と書かれており、読んでみて非常に納得する部分がありました。(文学面)アンシリーズは、もちろんモンゴメリさんの生まれ育った背景が下地にある作品であり、主人公のアンちゃんには著者自身の体験や感情が色濃く投影されていると思っています。しかし、やはり特に2作目「青春」以降は、アンちゃんがモンゴメリさんからかなり離れて自由に動きしゃべっているのを感じていました。実母と幼くして死別したモンゴメリさんですが、祖父母宅で育てられたとのことで、アンちゃんの「生後3カ月、周囲にはまったく血縁者/近親者ゼロ」とは全く状況が異なりました。やっぱり走らせていくうちに、アンちゃんはモンゴメリさんご自身よりずっと「安心の上に立てなくて、怖がりで、”求めること”が出来ない娘でしたし、非常に潔癖で守ってあげたくなるタイプの娘だったんだと思います。青春→愛情→夢の家と、物語が進むにつれてどんどんアンちゃんがモンゴメリさん自身から離れて、特に夢の家の頃には、モンゴメリさんが構想した話筋から全然別の動きをしていることを感じます。特に文学執筆面については、モンゴメリさん的にはアンちゃんには”奥さん/お母さんをやりながら著名な作家になる未来”を構想し、物語を進められていたのだと受け取っています。「青春」では有名な女流作家のグリンゲイブルス訪問、「愛情」ではアンちゃんの著作が初めてお金になるシーンがあり、「夢の家」では、そのまま小説の主人公になりそうなジム船長の投入&妊娠期間中に彼の物語を執筆&出版→モンゴメリさんがアンちゃんに出会ったように、アンちゃんも”初出版の小説の主人公・ジム船長”と出逢い、物語の最後に息子・ジェムくんとして生まれてくる…小説執筆と出産を繋げるような形で筋道を構想されていたのではないかと想像しています。ただ、アンちゃんにとって出産は非常にセンシティブなアクションであり、彼女自身の意向として 文学的成功という野心的な面や、小説の主人公として前に出るようなアグレッシブな動きはやりたがらなかったのだろうと受け取っています。彼女は、ひとたび家庭を築く道に進むと決心したからには、どこまでも夫/子どもたちに献身的な女神&聖母でした。エミリーシリーズは、モンゴメリさんが アンシリーズで仕掛けていたけれど書き切れなかったこれら文学面について、アンちゃんとは別の主人公を据えてしっかり描き切ることを念頭に着手された作品と認識しています。エミリーちゃんは父親へあてた手紙/日記/詩や小説…という様々な形で、ひたすら「書くこと」に執着・没頭します。理不尽な出来事も無力さにさいなまれる時も幾度となく訪れるのですが、一般人メンタルで再起不能になりそうな出来事も、ひたすら「書き出す」ことでエミリーちゃんの中で昇華され、血肉になっていく様子がよく見て取れます。(家系への意識/自身の定義)また、上記文学面とも被る部分ではありますが、主人公の「自分の定義」の違いがそのまま作品の違いだなと感じています。エミリーシリーズの特徴として、とにかく“家系・血筋に係る意識”が非常に強調して描かれています。エミリーちゃんの思考回路として、行動言動を考える際の頭文として「マレー家の者として」「スター家の血を引く者として」という言葉を多用します。エミリーちゃんは、特に母方の家系が伝統を重んじる一族であり、出生やルーツがはっきりしているため、とにかく最初から怖いくらい「自分」がある娘です。エミリーちゃんの意識の中で、おそらく自分の気質を下記のように認識しているのだろうと思います。①母方・マレー家の血筋:自然を愛し、代々プリンスエドワード島に住む伝統ある血筋。②父方・スター家の血筋:フリーライターだった父と同様、執筆に情熱を燃やす血筋彼女は自身のルーツも背景もすべて理解したうえで、「ではここにこうして生きるエミリー・バード・スターの使命とは?」の回答を自分自身で見つけ出し、上記2つの血筋を混合させたところにある「プリンスエドワード島で目に映るあらゆるものを自身に取り込み、文学にして昇華/表出すること」に見出していきます。※実は、エミリーちゃんの気質として上記2つとは別にもう1つ、エミリーちゃん自身も自覚できていない第3の気質が仕掛けてあると思っています。これについては「エミリーの求めるもの」感想パートで語ります。反面、アンちゃんは両親の記憶もなく 血縁者が周囲に0という立場なので、そもそも「自分」が何者か分からない…実は「自分」がほぼなくて、 いつまでも不安定なところに立ち続けている娘で、だからこそ「ここにあなたが居てくれて嬉しい」と言ってもらえることが、彼女を定義づけるすべてでした。簡単に言うと、アンちゃんを定義するのは「周囲の人たちの愛情」ですし、「ギルバート(&子どもたち)に人生を全振りする」選択ー“結婚”をして「ブライス家」に属して真の家族を持つことが出来ることこそ彼女の至高の幸せだったのだろうと受け取っています。この2人の意識の違いが、エミリーシリーズの方が著者にとって「より自伝的」と言われる最大の要因だろうな、と感じています。エミリーシリーズの特徴②自由な作品構成/キャラクター配置もう1点、エミリーシリーズを読んで印象的だったのが「構成重視」の物語である点。1冊1冊、解き放たれた鳥のように自由~にのびのび~っと執筆されているのを感じました。モンゴメリさんの作家性として、真っ先に語りたくなるのは「構成」です。小説作品の1冊1冊、短編でも1作1作、「心情作り」を基盤としながら それらを全然違う筋道で形作って来る「構成」に特化された作家様だなと感じています。ただ、アンシリーズはかなりキャラクターがモンゴメリさんの手を離れて自由に動き回っていて、また作品人気に比例して、読者の期待の目線が強力過ぎたのだと思います。読者は、キャラクターたち(特にアンちゃん&ギルバート+子どもたち/ブライス家)が幸せになるのを見たくて読んでいる…その前提を重々承知したうえで、モンゴメリさんの興味関心/描き出したいテーマをどのように折り合わせて形作っていくのか。「夢の家」以降の作品は、複数のキャラクターたち…特に迷いなく自身の理想に作品全体を引き寄せようとしてくるギルバートのような作品掌握型の魔王的キャラクターとディスカッションして、説き伏せて、ちゃんと読者目線で面白い形に演出して整えて出す…というステップを踏まれていると感じます。アンの娘リラ(1921年)に至っては、主役カップルの子どもが6人も居るうえ、牧師館の幼馴染4兄弟もいて、そこに戦争という激重題材をぶつけているので、あっちこっちで激情爆発の凄惨な状況の中を、子ども世代の上の方の子たちとは少し距離のある末娘・リラちゃん主観で、数々の感情の爆心地に突っ込まないようにかいくぐりながら、なんとかかんとかラストシーン(終戦)までたどり着く…という書き方をされていると思っています。普通の考え方で「あの形」にはならない作品ですので、非常~にこじらせながら、苦しみながら形にされたのだろうな…と想像しますし、リラまで書ききったあと、モンゴメリさんが晩年までアンシリーズのキャラクターたちに触ることが出来なかったところからも、あまりに責任が重過ぎて、物語を構想する際の自由さが全くないところまで行き着いていたんだろうな、と感じます。エミリーシリーズは、読者目線/キャラクターの主体性はいったん重要度を下げ、モンゴメリさん主体で、描きたいテーマ/構成の方を優先したつくりで描き切ったシリーズだと認識しています。『可愛いエミリー』(Emily of New Moon) 1923年著・1964年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】「勇気を持って生きなさい。世の中は愛でいっぱいだ」。父の遺した言葉を胸に、作家になることを夢みて生きる、みなし子になったエミリーは、ニュー・ムーン農場に引き取られた。孤独で夢みがちな彼女は、伯父伯母から変わった子供だと言われながらも、書くことに熱中し、詩人か小説家になろうと決心する。著者は『赤毛のアン』シリーズで親しまれているが、より自伝的だとされるエミリー・シリーズの第一作。*どうも1959年に別出版社・秋元書房より『風の中のエミリー』や『雨に歌うエミリー(2作目のぼるのこと?)』といったタイトルで一度刊行されていたのかな?ただ、その後新潮社より発刊された際にはこの『可愛いエミリー』というタイトルで発売されているようです。【主要キャラクター:1作目時点】(ニュー・ムーン農場)・エミリー・バード・スター4歳頃に母親と、10歳頃に父親と死別した後、母方の実家であるマレー家・ニュームーン農場に引き取られる。ふいに訪れる“ひらめき”を待ちながら、日々の出来事や想いを亡き父にあてた手紙として綴り続ける。・エリザベス伯母誇り高きマレー家のしきたりを重視し、厳格にニュームーン農場を取り仕切る。可愛がっていた異母妹(エミリーの母)が、フリーライター(エミリーの父)と駆け落ちした後に若死にしてしまったことを悔やんでおり、エミリーがものを書くことを良く思わない。・ローラ伯母ニュームーンに来て以来、エミリーの面倒を見てくれる心優しい伯母。ただ、エミリーの文学的野心への理解は薄い。・ジミーさんマレー家の親類。ニュームーン農場で働き、庭の管理に力を注いでる。幼少期にエリザベス伯母と遊んでいる際に井戸に転落し、脳への後遺症が残る。エミリーの文学的野心を理解し、紙を与える等全面的に強力してくれる。・ペリー・ミラージミーさんの小間使いとしてニュームーン農場にやとわれた貧しい生まれの少年。エミリーのことが好きで、将来の立身出世を志す。(近所の住人)・イルゼ・バーンリドクター・バーンリの一人娘。親が無神論者であり、また放任の元育っているため、周囲にはお転婆との評を受けている。口が悪くエミリーとはしょっちゅう口論を繰り返しながらも、打ち解けた会話のできる大事な親友。・ドクター・バーンリ医師。妻(イルゼの母親)の失踪依頼、無神論者で娘の面倒を見ない。・テディ・ケントよもぎが原に母親と2人で住むハンサムな少年。絵を描くのが上手。エミリー・イルゼ・ペリーたちと遊ぶようになる。・ミセス・ケントテディの母親。家に引きこもり、一人息子を溺愛する。息子が愛情を注ぐ(愛情を注ぎそうな)対象を憎む。(学校の先生/生徒)・ローダ・スチュアートエミリーが最初に仲良くなった女の子。彼女がエミリーを誕生日会に呼ばなかった事件を持って友情関係は終了する。・ミス・ブラウネルエミリーを目の敵にしているいじわるな先生。エミリー作の詩をクラス中で笑いものにするなどの仕打ちをする。・カーペンター先生ミス・ブラウネルの後任の中年男性。昔は大臣を目指すのでは?と言われていたほどの神童だったらしいが、大学の頃道楽におぼれたと噂されている。エミリーの執筆作品を、辛口かつ的確に批評してくれる。(マレー家親類/プリースト家)・ナンシー・プリースト大伯母プリースト・ポンドに住む、マレー家出身で一番お金持ちである90歳の高齢女性。エミリーは一時期彼女の家に滞在する。・ディーン・プリーストマレー家と同様、伝統あるプリースト家の独身中年男性。肩の高さが異なる/脚をひきずる等の身体特性を持つ。小金を貯めており現在は仕事を持たず、世界中を旅している。豊かな知識を持つ。海岸でエミリーの命を救って以来、エミリーは父親以来の気心を許せる相手としてなつく。エミリーとは親子ほど年齢が離れているが、彼女を愛し始める。【感想】原題は「Emily of New Moon」…いかにもファンシーな物語っぽい響きです。これをさらに村岡花子さんが「可愛いエミリー」なんてタイトルに訳すものだから、さぞや可愛らしい、乙女チックな物語かと思うじゃないですか。…多分、「タイトルの印象と本編とのギャップ」は狙って仕掛けたものだと思うのですが、第一の感想がひたすらコレです。↓エミリーちゃんも、物語自体も、全っっ然カワイくねぇえええ!!!いや、モンゴメリさんの「より自伝的な作品」という触れ込みは聞いてたので、なんとなく想像はしていましたが、やはりというかなんというか…エミリーちゃんは最初から自分が出来上がり過ぎてて、引き取られた名家の伯父伯母たちに全く負けずに生意気だし、学校での担任からの仕打ちや女同級生たちの動きもアンシリーズに比べ陰湿性が高い。ただ、どんなことがあっても「書くこと」ですべて昇華し、血肉にして創作に還元していくエミリーちゃんの姿は、モンゴメリさんが思い描く「理想的な作家」の姿なのだろうな と思いますし、どんなに陰湿な出来事が立て続けに起きようと、それほどのネガティブさは感じません。本シリーズは、きちんとエミリーちゃんの主観で読み進めることが出来るんです。嫌なことがいっぱい起こるんですが、エミリーちゃんが読者よりも数段強い鋼メンタルの娘なので、「強い娘だなぁ…」と置いて行かれながらも一緒に進んでいく…そんな印象を持って読み進めました。後半も後半・第29章「神聖冒涜」。エミリーちゃんがこれまでニュームーンに引き取られてからの日々の不平不満のはけ口として書きたくった「亡き父への手紙」の束を、エリザベス伯母が発見し、エミリーちゃんと衝突するシーン!あることないこと自分の悪口もいっぱい書き連ねてあるそれらを目の当たりにしたエリザベス伯母もショックですし、誰にも見せるつもりもなかった 赤裸々でエゴイスティックな手紙群を読まれたエミリーちゃんもショックですし、ぶつかった後 お互いに「読むべきではなかった」「書くべきではなかった、本心ではない」と謝り合うシーンが印象的でした。作品冒頭よりなかなか本音を言い合うことが出来なかった エリザベス伯母との心の交流。ちょっとばかし傷つけ合いが過ぎてるというか、殺伐とはしてますが、愛情を持った関係性だとお互いに認識し合えるシーンになっていて、この流れでこういう風に読ませるのか!すげぇ!!と感動しました。…このシーンがクライマックスだと思うじゃん!第30章 ・「カーテンが揚ったとき」…ここから、まさか…古井戸から、12年前に行方不明になったバーンリの若奥様(イルゼの母)の遺体が発見される怒涛のサスペンス展開が来ると思わないじゃん!!※悪性のはしかにかかり、意識昏倒したエミリーちゃんがシャーマン的な素養を発揮。周囲には「赤ん坊が居るのに、若い他の男と逃げた」と噂されていたイルゼの母親の居場所を叫び、伯母たちが半信半疑で井戸の捜索をすると発見された(事件性はなく、あくまで事故)。いや…ジミーさんの件も含め、やたらと井戸に人が落ちるなとは思って読んで来ていましたが、あまりの衝撃展開故、読後に残ったのが「井戸危険!要注意!」の感情だけだったのは凄かったです。…なにが『可愛いエミリー』だ馬鹿ヤロウ!(※)可愛らし~いタイトルで釣っておいて、赤毛のアンと似てるよ~って出だしで始めておいて、最後におっかなびっくり!ぎょっとさせる展開で読者をビクつかせたい意図が見事に形になっている作品だな、と思いますモンゴメリさんは構成作家なので、基本的にラストで読者をびっくりさせるのが大好きなんだろうと思います。…でも、これはアンシリーズではもう出来ない。本作『可愛いエミリー』は、アンシリーズのファンたちをびっくりさせること、このシリーズはアンシリーズとは違う面白さを目指して執筆していることを打ち付けたかったのだろうな と受け取っています。※村岡花子さんのタイトル付けが、モンゴメリさんの意図を汲むことが出来過ぎてて凄すぎる。「エミリーはのぼる」「エミリーの求めるもの」感想に続く!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.11.27

コメント(0)

-

漫画感想『ちはやふる Plus きみがため』2巻・3巻・4巻・5巻(末次由紀先生)

最近この作品の気分が高まってるときは緑黄色社会 さんの♪恥ずかしいか青春は ※clickリンクをよく聴いてます‼(好きな漫画には、すぐ私的テーマソングを探しちゃうタイプのオタクです)『ちはやふる plus きみがため』2巻~5巻 ちはやふるプラスきみがため(末次由紀先生、講談社、BE LOVE、2023年~以下続刊)累計2800万部突破の青春かるた漫画『ちはやふる』待望の続編ストーリー!舞台は千早たちが卒業したあとの瑞沢かるた部。競技かるたの高校全国大会優勝を目指す長良凛月(ながら りつ)だけど、千早や太一が抜けたあとの瑞沢はA級選手がたった一人で…。ひたむきにかるた、そして人生に向き合う凛月と、仲間の成長物語!読みました!雑多な超簡単感想をば!…読みましたというか、本当に私…この作品が大っっっ好きでして‼講談社の電子サイト「コミックDAYS」でポイントを貯めて、月イチの更新を心待ちにしております。発売日の0時回ったら即購入!ーと、それ位楽しみにしています。※以下、第十九章/単行本5巻までのネタバレ含みます。未読の方はご注意ください!※4巻の中盤から、舞台は滋賀県・全国大会へ!しかし主役の凛月くんが家族都合で急遽東京に帰ったりと、ハプニングが続出!ー苦戦しながらも予選を勝ち抜き、ベスト8に残った瑞沢高校。凛月くんも戻って来て、前作の主役・綾瀬千早をはじめ瑞沢かるた部OBの面々も応援に到着し…いざ、決勝トーナメントへ‼前作主人公たちも登場し、作品のノリも確立して油がノッてきているといいますか…25年夏には実写映画の10年後を描いた「ちはやふるーめぐりー」のオリジナルドラマも放映され、作品としても盛り上がってきているのではないかな?という印象を受けてます!以下、個人的な「ココが見所!」の箇条書きです。◆発光する画面…男の子主人公なのに、めっちゃキラキラ画面!本当に眩いんです「全てが新鮮な青春の目線」が‼ーいや描いてあるものは決して美しいものばかりではないんですけども…かるた部の皆で遊びに行った時の景色とか、初めての近江神宮の鮮やかな景色とか。好きな人とか。本作には「やるせなさ・暗さ・憤り」なんかも描かれている分、余計にキラキラが際立つといいますか。正直…「この漫画画面を体験できる」というだけでも、単行本揃える価値があると思います!◆かるた界隈の人物像の描写について前作の「ちはやふる」でもそうだったんですが、本作には「高校かるた部」だけにとどまらない、取材に基づいた「子供・社会人を含めたかるた界隈」の描写・群像劇が散りばめられています。ただ、前作は「クィーンになる女の子」を描く物語だったため、やはり周囲の大人たちもトップ・オブ・トップのキャラクター造作に寄っていました。彼らの悩みは、全盛期と比べて衰えていく自分とどう向き合うか・どう人生とかるた道を折り合わせながら生きていくか…。意識が高いトップアスリートたちのエピソードは、もちろん見ごたえがありました。ただ…やっぱり、それだけだと「向上心が無い人間はダメ」な世界に見えてしまいますので。1巻の感想でも書きましたが、今作では「トップになるためではなく、趣味として楽しむかるた」「限られた時間の中で頑張るかるた」「楽しい想い出になるかるた」「豊かな人生の糧としてのかるた」もまた、美しく輝かしく描かれています。2巻の初段認定試験の生意気な小学生男児だったり、7年やっても勝てないエンジョイ勢のおばさんだったり…。バリエーションに富んだサブキャラたちが、「ああ居そう‼」という立体感で描かれていて、楽しかったです。◆各キャラクター/他校の描写について・長良凛月(ながら りつ)…本人は無自覚だとは思いますが…しっかり者&陽キャ過ぎて(私には、多分近くに居たら眩しすぎて目が潰れてしまいそうなほど)パワフルな男の子です。〝かるたしか出来なかった子″ではなく、色んなスポーツを経験した上で&妹の面倒を見ながら時間を捻出して〝かるたを選んで頑張ってる子″。彼にとっては「かるたの団体戦で全国大会優勝!に邁進すること」が、亡きお母さんと繋がっていられる方法なんだろうな、と思います。自分にも他人にも厳しいけど、「自分はこうだが!お前はそうなのか‼」という、他人の特質を肯定的に受け入れる視野の広さを持っています。3年前に母親が亡くなってしまった長良家。彼の父親は、小学1年生の妹の世話を高校1年生の息子に丸投げする親です。※休日は引き受けてくれます。もちろん生活がありますので、妻の居ない中でも、稼ぎ頭として仕事に精を出すのは(父親として)立派なことです。ーただ今までも仕事一筋で生きてきたため、基本的に「何よりも〝子供の心を優先する″という発想」が出来ません。でも凛月くんは…仕事に邁進するお父さんのこと、本当に尊敬してて大好きなんですよ。本当に良い息子や…(涙)勉学に部活に育児に大忙しすぎて、とても恋愛なんて出来ない状況の凛月くんですが…想い人の花野菫先輩には、めっちゃ良い所を見せる事が出来てると思います!行けるよ~頑張れ‼私はずっと、凛月くんには是非、近江神宮の階段下で仮告白「全国優勝したら、その時また返事聞かせて」リターンをやっていただきたい…!と思ってるんですが… どうなるかなぁ⁉・秋野千隼(あきのちはや)この子は〝かるたを選んだ″し〝かるたに呼ばれた″子なのかな、と。超初心者ながら驚異の記憶力&集中力で、メキメキと&着実に実力をつけて来ています。1巻を読んだ際は(この子はどんなタイプの競技者になるんだろう?)と見えなかったんですが…記憶力⇒相手をよく観る⇒相手をかく乱させる配置⇒鋭い払いの手さばき… と、あらゆる面でどんどん天才の片鱗を見せてきています。オールラウンダータイプだったか‼また、凛月くん・肉まん君・田丸さん・太一くんといった、瑞沢かるた部(OB含む)の中でも理論的・分析的な視点を持つ面々から「次はコレ」と適切なアドバイスを受け、学習の場にも恵まれています。近江神宮にて現名人・綿谷新を見て「ああなりたい」と言った千隼くん。太一くんは(千早みたい…)と感じ、またフォームに新くんの鋭さを見出し(もしもこの子が…)とその将来性に期待が膨らんで、楽しくなっちゃったみたいです。太一くんと千早ちゃんが立ち上げた瑞沢かるた部から、新くんに挑む名人候補が生まれるかもしれない…いやぁワクワクしますね!千隼くんには、心配性が行きつきすぎて行動制限をかける母親が居ます。普通に見れば「毒親」なんですが、千隼くんも親の事を悪く言われるのは嫌な様子(ええ子や)。高校生になり、自分からも「こうしたい」と主張することが出来るようになれば良いですね!・花野菫(はなのすみれ)菫ちゃん~!! 本当にヒロイン力が凄まじいです!いちいちカワ(・∀・)イイ!!一番グッと来たのは第6首。千早ちゃんへのコンプレックスの根幹にあるは太一君への恋心だと思うけど、そこではなく「かるた部のキャプテンとして」気持ちを吐露してたのが、本当に良かった!話が進むにつれて、太一くんのへの恋心は吹っ切れていってる感じがしてます。菫ちゃんから観ても、凛月くんがどんどんキラキラして見えるようになっているのも印象的。今後に期待してます♡・田丸翠(たまるみどり)この続編では、田丸さんがいちいち良すぎると思うんです‼完全に裏ヒロイン‼ーいや元々ちはやふる無印の頃から、成長主体として非常に魅力的なキャラで大好きだったんですが…プラスではそれがさらに花開いている気がします!自分大好きで褒められたい願望が強い娘だけど、自分を受け入れてくれた瑞沢かるた部の皆が大好きで、少しずつ「周りの子たちの気持ちを考える」娘になっていってるというか。3巻で真っ先に花野先輩に抱きつきにいったり、原ちゃんたちの頑張りを主張したり…なんて可愛いの!それでいて、かるたには非常にシビアで実力主義。凛月くんや千隼くんの入部に一番喜んでるのはこの娘なんじゃないかな。4巻第十五首で描かれた、江別恵尚高校の笹原さんとの一戦が、個人的には現時点での本作ベストバウトなんです!無印の方ではほぼ描かれなかった「対戦相手が怖い」という感情…そうなんです!かるたに精通してない、かつスポーツもほぼしてこなかった私みたいな人間から見ると、かるたってめっちゃ怖い競技です。相手と近距離で向かい合って、相手が狙ってる札を取り合って…いや怖いよ。それこそ「かるたの鬼」じゃないと普通は怖いよ!「怖いのはしつこく揉めてくる人じゃなかったよ本当に怖いのは 本当に強い人 この人に勝てる自分になりたい」田丸さんのストイックなかるたへの熱意が、笹原さんのかるた愛を燃え上がらせる起爆剤になっていて、痺れました!・瑞沢かるた部面々筑波くん…「だめだなぁ」と言われつつ、慕われる部長を頑張っていてとても良いです!これからの戦いでめっちゃ活躍してくれると信じてます!橋立くん…多分この子が次期部長なんじゃないかなぁ。かるたの才能には恵まれてないけど、人を良く見ている&言うべきことはきちんと言う、男気のある子(+漫画家として大成してくれ!)です!原ちゃん…団体戦で勝ち星を上げることが出来る要因として、着実に力をつけ始めている原ちゃん。「〝ちは”は私の札だとも思ってる」は作者様のとっておき台詞だったんじゃないかな。5巻ラストでの輝きは素晴らしかった!橋立くんのこと好きなのかな?と感じさせる描写もちらほら。結構気になってます!・瑞沢かるた部OBたち初代瑞沢かるた部の面々が続々と登場!なんやかんや5人とも近江神宮にかけつけました。めちゃくちゃ応援してるけど、ちゃんと「後輩から呼ばれる&お願いされるまでは介入しないようにしてる」のが良いですね。肉まんくんが浪人中…だと⁉衝撃の事実でしたが… 個人的にはしっくりきているというか。肉まんくんって、本当に頭が良くて視野も広くて、教育的観点もある…真島太一ですら甘えにいく、めちゃくちゃ仕事出来る子なんですよね。…ただ賢い分だけ頭でっかちというか。瞬時に相手の能力と自分の能力を見定めてしまって、早々に諦めちゃう癖があって。ここが真島・机君と比べて非常に弱い部分だと感じていました。お話が進むにつれて粘れる場面も出て来てたんですが、やっぱり「かるたでトップをとる子」ではないので。末次先生的にも、「この受験という踏ん張り所で、みっともなくても粘り続けて、より高みを目指してほしい&成功体験を得てほしい」という想いがあるんじゃないかな~と感じてます。・綾瀬千早&真島太一50巻丸々かけて、最終回の最後の最後でついに恋を実らせたお二方。「運命の恋はこっちでした(バーン)‼あとは読者の想像にお任せします(ドーン)❣」って感じで、強烈なエンドマークがついていたわけですが…続編である本作では、その後のカップルに成りたての初々しいふたりの描写が小出しに小出しに描かれていて、それがシリーズファンの楽しみのひとつになっています♡私は元々(…最初から「幼馴染だよ」と言いながら、あれだけベタベタしてたお二方なんだから…正式に恋人になれば、そりゃぁ…たぶん読者がビックリするレベルでラブラブでしょうよ)と思ってました。4巻ラストでは千早ちゃんが「太一に会いたい」と走り出し、5巻では数か月ぶりの再開で太一くんが顔を真っ赤に染めました。あ~~~今こんな感じなんだぁ~~~ふぅ~~ん?(・∀・)ニヤニヤ❤あれですね。今後も1巻に1回くらいのペースで、2828シーンを入れてくださると良いですね。それだけで読者満足度、爆上がりですから!…しかし2人して「会えてない」「不安だ」「自信ない」とかなんとか弱音を吐いてますが…夏の近江神宮高校選手権(7月下旬)が終われば、大学生には2か月の夏休みが待ち構えているじゃありませんか‼そこんとこどうなんですか‼!?ーと思って見守ってます…うん。語り出したらやっぱり結構長くなってしまった💦これからの展開も楽しみにしてます‼by妹『ちはやふる』感想リンク『ちはやふる』読み始めました!感想-その1 話の骨格について感想-その2 かるた競技への芸術的・創造的アプローチについて感想-その3 千早ちゃん・新くん・太一くんの三角関係について感想-その4 瑞沢かるた部&綾瀬千早ちゃんについて感想-その5 綿谷新くんについて感想-その6 真島太一くんのかるたと、2人の師匠について感想-その7 千早&太一 恋愛とかるたについて-1感想-その8 千早&太一 恋愛とかるたについて-2感想-その9 千早&太一 恋愛とかるたについて-3感想-その10 百人一首と「せをはやみ」の歌について感想-その11 末次先生の過去作とちはやふるのハイブリットなラブストーリー描写について感想-その12 若宮詩暢ちゃんについて感想-その13 「一緒に居るための手段」の整理とサブキャラクターを用いた視点の投入について京都に行ってきました-その①近江神宮初ねんどろいど!ちはやふる「綾瀬千早」+直筆イラスト付サイン本について映画感想『ちはやふる』(上の句、下の句、結び)3部作漫画感想『MA・MA・Match(マ・マ・マッチ)』(末次由紀先生)漫画感想『ちはやふる plus きみがため』1巻(末次由紀先生)漫画感想『ちはやふる plus きみがため』2~5巻(末次由紀先生)

2025.11.23

コメント(0)

-

「アンの幸福」ー赤毛のアン・シリーズ5ー感想 村岡花子訳

「アンの幸福」ー赤毛のアン・シリーズ5ー感想 村岡花子訳(L・M・モンゴメリ・1936年、和訳 村岡花子・1958年)原題は、「Anne of Windy Willows」。Windy Willowsはアンちゃんの下宿先の名前で、日本語では柳風荘と訳されています。大学卒業後・婚約者であるギルバートの医科卒業を待つ3年間…サマーサイド中学校校長として働くアン・シャーリーの日々が、ギルバートへ向けた手紙形式で描かれた作品。シリーズとしては1921年に「アンの娘リラ」が発表され、そこから15年程経ってから、空白期間だった婚約時代の3年間の物語として補完的に発表された作品とのこと。当初は描く予定のなかった部分ですので、アン・ブックスシリーズ内においては(アンちゃんの人生の転機が描かれるような)ポイントとなる重要巻ではなく、本当にどこまでもアンシリーズが大好きで、ワールドに浸り切りたい方だけが読めば良いのかな…という作品だと思っています。端的に言えば…20代前半ながら、大学卒の女性教員として校長職に重用されたアンちゃんは、学校運営や社交的に様々な問題に向き合いながらも、非常にしっかり順調に職務をこなし、サマーサイドで大勢の知人・友人(特に女性)を得て、3年間を過ごします。シリーズ中、こんなに順調ばっかりなのは本作くらいでは?…ってくらい順調です。私のような読者(完全ギルバート感情移入型読者)にとっては、サマーサイドの生活自体がよく分かりませんし、とにかく早く結婚したい一心だけなので、本作で描写される出来事にあまりひっかかりがないというか、言及することがない作品なのですが……それでもちゃんと面白い。モンゴメリさんは、本当にどんなとっかかりからでもいち作品に仕立てることが出来る、物語構成の神だな、と改めて思いました。以下、徒然に感想です。■手紙形式 & アンちゃんによる『ギルバート・ケア』本作の一番の特色は『アンちゃんから婚約者・ギルバートへあてた手紙形式』という点です。そしてまたその書きっぷりが、超熱烈ラブレター風味💌というか…手紙の主な内容は、アンちゃんサイド(サマーサイド)で起こった出来事の説明なのですが、随所に「最愛のギルバート」「私たちの未来」の話題を差し込み、「愛してる」アピールが凄まじいんです。本作の直前… 大学卒業後・夏休みに婚約する(「アンの愛情」のラストシーン)まで、大学生活の4年間はアンちゃんの男嫌い&唐辛子対応に拍車がかかり、プロポーズしてくる男ども(ギルバート含)を全員トラウマ級の返り討ちにした挙句、それでもなおギルバートの存在が怖くて、彼の結婚願望を完膚なきまでに打ち砕こう&周囲にも「友達」と認識してもらおうと、主人公としては禁忌の技(読者に嫌われる)である「他の男とイイ感じ」アピール攻撃まで繰り出して、終いにはガチでギルバートを殺しかけるところまで追いつめていた…(そして本当に死ぬと分かった瞬間、アンちゃん自身も死にたくなっていた)そんな殺伐とした、まさしく殺し合い…ラブバトルを繰り広げていた女性とは到底思えない、驚愕のデレッぷり(ものすごい変わり身)に、読者がまず唖然とさせられるところから始まります。ちなみにギルバート自身は、この熱烈なラブレター群をものすごく喜んで、自然と受け取ると思いますが…ギルバートに感情移入していると思って読んでいた読者(私)ですら、「すごく嬉しいんだけど…アンちゃんはいきなりどうしたんだろう…?なんでこんな嬉しいことばっかり言ってくれるんだろう…?婚約前からの落差が大きすぎて怖い」と思いました。ここで「私はアンちゃんに感情移入して作品を読んでいる」と豪語する妹が、『アンちゃんの心持ち』を色々説明してくれました。↓妹談:そもそも本作は、「アンの愛情」のラスト:ギルバートが死にかけて2か月も経たない所から始まっている。…学生時代はお金がないかもしれないが、将来性抜群&堅実&ハンサムで、結婚相手などより取り見取りであるにも関わらず、「アンちゃんと結婚できないから」という理由で目指すべきビジョンを見失い、死にかけるギルバートの方がおかしい。まず、そこだけははっきり言っておきたい。その上で… アンちゃんも、ギルバートのたちの悪さに本当に懲りたというか。「ギルバートを諦めさせよう」とか…圧倒的に自分の認識が甘かったことを、強烈に突き付けられた。(人生がひっくり返るレベルで )大後悔&大反省した。「本当に死にかけられた」ショックが大き過ぎて、一度世界終末を体感した上で、この先の人生を「ギルバートの目指すビジョンの実現」に捧げることになったというか…「”ギルバートの女神”として生きていく」人生を選んだというか…言ってしまうと『ギルバート・ケア』に全振りすることになったんだと思う。黙示録以降、アンちゃんの人生の命題は『ギルバートがイキイキと働き、充実した日々を過ごす姿を守ること&ギルバートを幸せに晩年まで生かしきる事』になった。アンちゃんは、ギルバートの瞬間的行動力・集中力は尊敬しているが、別に(調子に乗ってor焦って)常に120%フルスロットルで働いてほしいわけではなく、平均80-95%位の、無理のない持続可能な状態で働いてほしい… と思ってる。婚約後、ギルバートの病み上がり直後に遠恋が始まっているので、アンちゃんとしても本当は近くで見張っていたいが、現状ではそれは難しい状況。折角アンちゃんが結婚を承諾してくれたのに、自分都合(大学医科)で3年間待たせてしまう…ギルバート側に、絶対に焦りの感情があるだろうことも、容易に想像できる状況。そこで、アンちゃんとしては唯一のコミュニケーション手段である「手紙」を用いて、出来る限りのギルバート・ケアをしようと、とにかく下記点を強調して手紙を綴っている。①『焦るな』『時を待て』『安心して過ごせ』・私は3年後、貴方と一緒に暮らせるようになる日を非常に楽しみにしており、間違いなくそこに向かって、今の生活を日々過ごしている。・その上で、私は仕事も交友関係も、大変さはあれど非常に充実しており、楽しめている。 ⇒貴方が私の心持ちを心配をしたり、ご機嫌取りに労力を回す必要は全くない。 自分の学問や生活を優先し、3年後、無事に医科を卒業して迎えに来い。②『そちらの状況も報告しろ』 こちらの状況は事細かに報告するため、そちらの状況もつつがなく知らせるように。婚約以前のギルバートは、学業(大学トップレベル)&学費稼ぎに加え、アンちゃんへのアプローチ&機嫌取りに非常に労力を費やしていた。その労力をギルバート自身のセルフケアに回させたい、…とはいえ心配なので状況は細かく報告せよ、ということだろうと思う。遠恋1年目~2年目のクリスマス&夏休み休暇では、ギルバートはアヴォンリーに帰省していたが、2年目~3年目間の最後の夏休みでは、西部の鉄道敷設に出稼ぎに行く選択をした。大学生活7年間、本当に最後の最後までギルバートがじり貧だったことが窺えるが、それと同時に、短期間でより良い給金を求めて遠地の肉体労働に出向いている点から、卒業までの学費のほか、1年後の医科卒業後即結婚に向けて「必要最低限の結婚式/新生活資金を確保したい」という意志を感じる。ここでギルバートに、アンちゃんの機嫌取り&愛を育むことに労力を割かさせず、1年後の為の資金稼ぎに注力する選択をさせられたことこそ、アンちゃんが2年間ひたすら手紙で「焦るな、安心しろ」をきちんと強調してきた賜物。アンちゃんがギルバートに伝えたいことを伝えきれた証拠だと感じた。妹の見解に、なるほど…確かに、と思いました。■様々な女性像、いち社会人女性としての活躍本作には、バリエーション豊かな女性ゲストキャラクターたちが登場します。未亡人、サマーサイドの覇権一族の女性たち、シングルマザー、婚約に関して諸問題を抱える若い女性たち…etc中でも、メインで描かれたゲストが下記の2人。・キャサリン・ブルック…アンの学校の陰気な女性教師。・エリザベス…柳風荘のお隣・常盤木荘に暮らす少女。母を亡くし、愛情を感じられない環境下で祖母に育てられている上記2人については、長期休暇にグリンゲイブルスに招く等、アンちゃん自身が非常に肩入れをし、その結果2人に人生レベルでの大きな変革をもたらします。環境面も含め、2人にはアンちゃんが共感できる部分がたくさんあって、力になりたいと思ったんだろうな、と受け取っています。やはりこの「幸福」の時点では、アンちゃんは「大学卒の女性」…というおそらく島内でも数えるほどしか居ない超貴重人材として重宝される立場のため、マシュウ/マリラや近所の大人たち・ジョセフィンおばさんに支援される側だった「赤毛のアン・青春・愛情」時代とは異なり、支援する側に回っていることが見て取れます。※アンちゃんの立派に成長したこの姿は、子ども時代から彼女を見て来て、支援する立場だった大人たちからしたら本当に嬉しいだろうな…と思います。上述したように、サマーサイドでの生活では、アンちゃんが様々な人々に干渉していきますが、同じようなとっかかりで関わっていったとしても、良い方に転じることもあれば、悪い方に転じることもある。同じことをしても、結果が真逆になる事象が多々発生しています。人に寄っては、全くそんなつもりじゃない受け取り方をされたり、「あ~関わるんじゃなかった!」と思うような出来事も多々起こります。でも人に寄っては、キャサリン&エリザベスのように、アンちゃんとの出会いがその人にとって人生レベルの大きな転換点となる場合もあります。…人との関わり方に正解はない。でも、アンちゃん自身の立場がしっかり確立しているので、他の誰に何を思われようと、アンちゃん自身がスタンスを変えることはないし、人と関わっていくことに悲観的になる必要はない…というモンゴメリさんの価値観もよく見て取れます。※「炉辺荘のアン」でも、これと同様の価値観を感じます。■アンの「幸福」…結婚までの心の準備期間最後に、本作の和訳タイトル『アンの幸福』について。アンちゃんの心持ちはこうだと思う(妹談)↓婚約時代の3年間は、ギルバートにとってはひたすら巻きたい遠恋期間だったかもしれないが、アンちゃんにとっては、落ち着いた心持ちで「結婚後」を想像することができるとても大事な時間だったと思う。「アンの愛情」記事でも書いて来た通り、結婚自体に大きな恐怖心を抱いていたアンちゃんは、婚約の時点で初めて「結婚」に向かう自分が想像できた。この3年間で、結婚するとどうするのかな…あれもできるな…これもできるな…と「家庭を築いていくこと」を夢見ることが出来た。その中で、深層部分でいちばんハードルの高かった「出産」に向かう覚悟も固めていったと思う。※アンちゃんにとっては、ギルバートは「大成すべき人/理想の家庭を築くべき人」。ギルバート自身はそう思ってはいないかもしれないが、アンちゃんの意識としては、こんなに優秀な人は絶対に血をつないでしかるべきであり、「子どもはマスト」。大学時代を描いた「愛情」は、(アンちゃんのトラウマを下地とした)破壊的思考回路に寄り、クライマックスで破滅(世界の終末)にたどり着く物語だったのに対し、本作が描いているのは、建設的な未来を目いっぱい想像しながら、その上で今の日々を大事に過ごすことが出来る…まさにアンちゃんの「幸福の日々」だな、と思います。世界的な名作・アンシリーズは、現実的な…不愉快も理不尽も、抗い切れない時代の大きな流れや悲劇…そういったものもたくさん存在する世界線なんですけど、でもその中で、主人公のアンちゃんは出逢いに恵まれて、彼女自身もいっぱい努力して、大勢の人に認められて、その上で、尊敬できる大好きな人と、愛ある大家族を築いていく……自身の両親が道半ばで倒れ実現出来なかったビジョンに、勇気を持って向かっていくことが出来た、本当に本当に幸せな人生を歩んだ女性だと思っています。後年になってから公表された、本作「アンの幸福」&子育て時代を描いた「炉辺荘のアン」は、モンゴメリさんが、アンちゃんの人生がどれだけ夢心地な幸せなものであるかを噛みしめながら執筆された作品なんだろうな、と感じました。…アンの幸福は、ギルバート的に感想書くことがあまりないかな…と思ってましたが、妹の見解含め、結構書くことが出来ましたね。アンシリーズは、1作1作の意義&構成がしっかりしているので、本当に感想が書きやすいです!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.10.24

コメント(0)

-

長野県飯田市 りんご狩り&名勝・天龍峡に行ってきました。

長野県飯田市 りんご狩り&名勝・天龍峡に行ってきました。写真ログです。経緯↓・アニメ『アン・シャーリー』にハマる⇒・原作 赤毛のアンシリーズ & 他のモンゴメリ作品(果樹園のセレナーデ 等)を一気読み⇒・親の「りんご狩りに行こうと思ってる」という話題に過剰反応⇒・親より先に、林檎の木に囲まれ&もぎたてを食べに行く🍎モンゴメリさんの作品の世界線(というかプリンスエドワード島)では、恋人たちのデートやプロポーズ…ロマンチックなシーン作りは、とにかく果樹園/Orchard(or古い庭)!!絵面の萌えを求めて、家からのアクセスもかなり気軽な距離感なのですが、これまで一度も行ったことのなかったりんご狩りに行ってきました。最高でした!!!こちらは「シナノゴールド」という黄色のリンゴです。大ぶりでみずみずしい印象のリンゴでした。こちらは「シナノピッコロ」。小ぶりで、オレンジっぽい色合いがなんともファンシーでした。もちろんその場でリンゴもたくさんいただきました。もぎたてフレッシュ&ジューシーで最高でした!種類毎に酸味・風味が異なることもよく分かりました。こちらは「秋映え」という種類のリンゴです。名前通り色が濃くて風景の中でよく映えていました。こちらは「シナノスイート」。名前の通り、一番甘味があって、ザ・王道のリンゴ!という味わいでした。ひたすらにたわわに実ったリンゴの樹々が超かわいい!こんなに幸せなものなのか…!とびっくりするような空間でした。脳内がもはやプリンスエドワード島なので、「絶対、あの木陰にアンちゃん(女神)が居る!」「今、キルメニィちゃんの幻影が見えた!」…とか口走るような馬鹿高テンションで散策しました。めっちゃくちゃ楽しかった&おいしかった~~!!是非毎年行きたい!リンゴ農園のすぐ近く、名勝・天龍峡にも寄って来ました。吊り橋…結構揺れました。あまり得意ではないので景色を楽しむ余裕がなかった(勿体ない)。…いや、本当になんで今まで来たことがなかったんだろう…?峡谷が超かっこよかったです。駐車場の近くで手打ち蕎麦も食べてきました。丁寧なお蕎麦&野菜天ぷら&とろろ…至福でした。長野県飯田市…目の前に現れるもののすべてが好み過ぎました。飯田市は、家からのアクセスもすごくいい場所なんですが…いや、本当になんで今まで来たことがなかったんだろう…?また行きたいです!by姉

2025.10.18

コメント(0)

-

暁のヨナ 第269話・第270話・第271話・第272話 感想 (姉編)+ハクヨナイラスト

花とゆめ 21号より、暁のヨナ連載再開!最終章記念!キャラクターコンテストの結果発表もありました。6月に発売した46巻には、第268話「心を縛る秤」まで収録されていましたので、そこから4話のざっくり感想&more を走り書きで記しておきたいと思います。暁のヨナ 第269話・第270話・第271話・第272話 感想 (姉編)+ハクヨナイラスト※以下、単行本47巻収録予定の下記4話分のネタバレを含む感想になります。未読の方はお気をつけください!第269話「天をも恐れぬ者」第270話「堕ちてゆく」第271話「ヒビ割れた楽園」第272話「透明な行き止まり」■キャラクターコンテストはがき&Web投票で受け付けていたキャラコン。1日一人1回、1位=3pt、2位=2pt、3位=1ptで投票できました。投票毎に各キャラクターへの応援コメント記載が必要なので、書くことが無くなって来て、地味にしんどさもありつつ、出来る限り毎日投票しましたよ!寝落ちする日もあったけど…!結果はこちらのHPでも公表されています。ハク様盤石の1位から、トップ3位をハク様・ヨナ姫・スウォン様の幼馴染3人が独占し、そこから四龍&ユン君の腹減り一行が漏れなくランクイン!というあまりに作品バランスに正しい結果過ぎて、観た瞬間に涙ぐみました。※ちなみに、私も妹もだいたいこの結果のようなバランスで投票してました。■46巻までのあらすじ焼け落ちた緋龍城。その地下・緋龍王の廟では、「盃の中」と外で、龍神たちの妄執との闘いが繰り広げられていた。龍神たちは緋龍王(=ヨナ姫)を天界へ連れて還ることを切望し、ハクの命を秤にかけてきた。それだけは…!と揺れるヨナ姫に、ハクは「結婚しますか」と告げる。■47巻収録分~ 展開の整理「血の盃編」に入ってからは、ころっころ様相を変える精神世界の中でドタバタしており、また1話1話の本誌掲載も間隔が空いているので、読者的にはなかなか流れが掴みづらい状況です。47巻収録分に入ってから、ここまでの流れを整理すると、下記の通りです。(第269話)・ヨナ姫・ハク様・三龍(キジャ・シンア・ジェハ)が盃の中から出られない状況・現実世界(緋龍王の廟)で5名の帰還を待つスウォン様&ゼノ →状況打破のため、スウォン様が緋龍王の亡骸を剣で突き刺す →盃の中から龍神三体が怒って現実世界へ →スウォン様に攻撃しようとするところをゼノさんが庇う・龍神がいなくなった隙に、ハクヨナは三龍を探す(第270話)・現実世界では、龍神たちとゼノの攻防が続くが、 これ以上もたないと判断したスウォン様は緋龍王の亡骸の首を落とそうとする →ゼノの中の「黄龍」が自我を失い、スウォン様を攻撃する →ゼノがそれを制止しようとする隙をつき、スウォン様が緋龍王の亡骸の首を突き刺す →龍神たちが苦しみ出す・盃の中では、ハクヨナが三龍と再会 ※ここまで展開の中で、三龍は能力の宿っていた右手・両目・右脚を失い、 人間になった(?)状態・黄龍に攻撃された龍神(白龍)が盃の中に戻り、キジャを吸収して回復を図ろうとする →ハク様がキジャを庇い、食べられそうになる・ヨナ姫は「緋龍王の剣」を使い盃を内側から突き刺し、壊す(第271話)・盃の世界が崩壊 →ヨナ姫は龍神(白龍)を剣で刺し、ハク様を連れ出そうとするが、 ハク様は「俺は後から行きます…必ず行きます」の言葉とともに、白龍に飲み込まれる →ヨナ姫+三龍は現実世界へ。・現実世界・緋龍王の廟では、瀕死のスウォン様&黄龍を制御し切れないゼノと 龍神(青龍・緑龍)が対峙を続けていた →ヨナ姫が「地上に来て一緒に居よう」と語りかけると、龍神は静まる(第272話)・龍神の加護が無くなり、二龍(青龍・緑龍)が消える →それと同時に緋龍王の廟も倒壊 →ヨナ姫は一瞬、死者たちの行き交う世界を垣間見る・ゼノは邪神化した黄龍と一体となっており、身動きが取れない状況 →キジャ・ジェハが付きそうことに・瀕死のスウォン様を外に連れ出そうと、ヨナ姫+シンアは彼を抱えて外を目指すが、 入口が塞がれて出られない →シンアが大声を出して助けを呼ぶ →城の外ではケイシュク・ユン・リリたちが、 スウォン様・ヨナ姫&四龍たちを助けようと懸命に動いている →シンアは「ヨナ姫が許す力を持ってこれまで歩んできたから皆ついて来た、 助けを求めていい」と諭す・ヨナ姫は「ハク様の帰りをここで待つ」と祈りを捧げる・一方、ハク様が目覚めたのは…明るい波打ち際…?■四龍伝説の終焉第269話~第272話までの4話で印象的だったのは、下記2シーンです。①スウォン様が自身の意志&自身の手で、「緋龍王の亡骸(&その首)」を剣で突き刺す緋龍王の亡骸は、建国時代より以降緋龍城の地下に存在し「龍神の加護」を発揮していた。建国以来の高華国の国家体制の大元にある存在であり、四龍伝説が政治基盤として活き続けてきたことの象徴。⇒高華国体制の基盤として存在した、政治面における四龍伝説の効力を、 現国王(=緋龍王の子孫)自らの手で終わらせた。②ヨナ姫が自身の意志&自身の手で、「血の盃」を内側から剣で突き刺し破壊する龍神たちと四龍(元人間)の契約に使用された血の盃は、血の契約の象徴。血を継承してきた四龍たちは、異能の力を得る代償として短命&不死の身体…と常に悲劇性を纏っており、再び「血の認める緋龍王」が迎えに来るまで、「呪い」と形容される状態で今日まで継承され続けてきた。⇒龍神たちの血の契約を、 ヨナ姫(=緋龍王の生まれ変わり)自らの手で終わらせた。いずれのシーンも「王自身が、自らの手で四龍伝説を終わらせた」ことが明確に、印象深く描かれていたと受け取っています。また、2人ともに共通して、もともと各々の側面における「四龍伝説」を終わらせる意志がある前提の上で、最終的に引き金となったのは、「ハク様(※)を守りに行かなければ」という急を要する場面に直面した、というシーン作りになっていたと思います。※厳密には、ハク様だけではなくヨナ姫や他の仲間たちも含めて…ですが、 2人の意識内ではハク様への意識が一番大きいと受け取っています。■残り話数について上述の通り、47巻収録分は既に4話分進んでいます。通常の単行本の場合、1冊の収録話数は6話ですので、もし47(ヨナ)巻完結を目指しているのであれば、残りは2話となります。花とゆめ21号(10/3)に第272話が掲載で、次回第273話は間を置かず花とゆめ22号(10/20)掲載予定とのこと。おそらく2025年中には完結見込で動いているだろうことが予想される状況ですし、クライマックス企画として開催していたキャラコン発表は21号、イラコン発表は次号・22号で消化予定です。本当に残り2話で終了予定なのであれば、22号(10/20)→第273話掲載+イラコン発表、23号(11/5)→休載(ヨナ付録有)、24号(11/30)→最終・第274話掲載 …という感じなのかな?などと考えつつ…でもな…アニメイトの花とゆめ連続複製原画特典フェアは、21号(10/3)から始まり7号連続…22号(10/20)、ザ花とゆめ姫(10/27) 、23号(11/5)、24号(11/20)、1号(12/5)、2号(12/20)まで続くらしいし…流石にヨナが掲載されていない(付録も無)本誌にこの特典は付けないだろうと思うけど、でもコンテスト企画の結果発表も弾がなくなるし、何より47(ヨナ)巻での完結はこだわって来る気がするんだよな…そうすると…花とゆめ1号&2号は、アフターストーリーチラ見せのショート番外編とかそんな感じ?…とかいろいろぐるぐる考えていますが、神(&白泉社・編集部&関連会社の方々)のみぞ知る感じです。いずれにせよ、22号掲載の第273話がどう展開するか…だな、と思っています。■解決課題&第273話以降の展開予想について残り2話なのかはさておき、残り数話であることは間違いないと思います。本編内で解決しなければならない課題・不明瞭点(と思わしきもの)を挙げ連ねると…こんな感じ↓でしょうか?(超緊急課題)・ハク様の安否・スウォン様の安否・スウォン様&メイニャンの緋の病は?・ゼノさん&黄龍の安否、行く末(未だ真相が不明瞭)・スウォン政権最大の矛盾:なんでスウォン様は、 謀反劇を『ハク様を追い出すような』やり方で実行したのか?・親世代の真相:カシ様暗殺はユホン様指示認識で本当にOK?(今後の課題・行く末)・今後の高華国の運営体制・高華国の体制基礎となっていた四龍伝説は完全に終結を迎えそうだけど、 結局ヨナ姫(緋龍王の生まれ変わり)が次期国王になるのか?・単行本46巻末で、ハク様から「結婚」の単語までは引き出したが、 ヨナ姫を本当にちゃんともらってくれるのか?・能力の宿っていた身体の一部を欠損したキジャ・シンア・ジェハはこの状態のまま?・各部族の行く末・各キャラクターの行く末上記項目の中にはもちろん、触れられないものもあるだろうと思いますし、本編中では触れず、番外編/アフターストーリーという形で出すものもあるかもしれませんが、…うん、それにしても多いな。272話で、ひとまずゼノさん&黄龍以外の龍神(白龍/青龍/緑龍)は消滅した?ようで、攻撃されるような余談を許さぬ状況は脱した(?)様子。あとは、目下安否が不安視されるハク様・スウォン様・ゼノさん(黄龍)に焦点が当たるだろうと予想されます。第272話のラストカットは、現世とは異なる世界に居る?ハク様が目覚めたシーンのようです。※ヨナ姫がハク様を思うモノローグからの繋ぎで登場してますし、 この黒髪の男性はハク様でいいんだよね?? 髪の毛が長いので、実は一瞬「誰っっ!?」って思いました。おそらく次回・第273話は…安直に考えれば、現世と死者の世界との間において繰り広げられる、ハク様&スウォン様の対話劇になるのでは!!?…と今のところは思っています。草凪先生の前作「NGライフ」においても、最終回の3回前で主役の敬大くんが頭部負傷&意識不明となり、最終回の2回前~1回前では、敬大くんの意識が前世の世界線に飛び、その目で真相を確かめるとともに、彼の前世であるシリクスと直接対話するシーンが描かれ、心の枷が解消された形で現世に戻って来ます。話の構成としては、暁のヨナのラストも、上記NGライフのクライマックス↑と近い印象になるんじゃないかなぁ…(安直)…っていうか、私がそれを見たい。スウォン様&ハク様…君たちにはまだお互いに確認すべきことが…あるんじゃないのか!?あとは、スウォン様&メイニャンの緋の病等、ぐるぐるした龍神の妄執の最終的な問題は、黄龍に責任持って引き取って天に還ってもらえばいいんじゃね!?(雑)というか、「龍神たちが緋龍を天から呼ぶ」ことが緋の病の原因なのであれば、龍神たちが四散した(?)と思われる状況なら、病自体発症しないのでは??…ってことは、龍神たち(白龍・青龍・緑龍)が木端微塵に消滅して、黄龍も自発的に消滅してくれれば問題解決じゃね!?(雑)諸問題を解決し切って、不明瞭部分の真相もある程度の外観はきちんとはっきりさせた上で(詳細をどこまで語るか分かりませんが)、その上で、どういう形で今後の高華国の体制を形作っていくかは、キャラクター同士で話し合って、国の構成員たちの大多数が納得のいく形を作っていけるといいなぁ、と思っています。…はい。こうやって感想を書いて来てみて思いましたが、もしNGと近しい構成でラストを駆け抜けるとしても、NGではこの段階から最終回まではまるまる3話かけていた上、単行本には、本編では描き切れなかったサイドキャラの心情独白や、主役カップルの後日ラブラブ譚等を、ページ数の許す限り全力で投入されていました。NGライフとは比にならないほど大人数のキャラクター群を抱える暁のヨナで、何をどう考えても、あと2話での完結は…無理だろうな。…うん。10/20にはもう次話・第273話が花とゆめ22号に掲載されますので、取り急ぎで今の考えを書きなぐりましたが、…実際はどんな感じになるのかなぁ…??ドキドキハラハラで待ちたいと思います。21号のクリアファイルが可愛くて、妹が描いたイラスト♪次号22号にも描きおろしイラストのクリアファイル(四龍)が付くそうで…!バックハグがコンセプトかな?楽しみです~!by姉(イラストby妹)

2025.10.13

コメント(0)

-

完全新作アニメ「らんま1/2」 第2期!大歓喜イラスト🍥

完全新作アニメ「らんま1/2」第2期が放送開始しました!第13話&第14話を鑑賞しました🍥もうもう…原作のノリに超忠実で、乱馬くん&あかねちゃん(乱あ)が丁寧に描写されていて、すごく嬉しいです‼OP&EDも超可愛い❤おそらく1期から取り組まれていたであろう「デフォルメへの挑戦」がこなれてきていて、ワンシーンワンシーンの切り替え&情報量の多さがキレてきているなぁ!…と感じました。※らんま1/2は、ギャグ・バトル・ラブの面白味要素てんこ盛り作品です。シーン毎に必要な質感/重量感等が異なるため、今作では1話目からとにかく「シーン毎に必要に応じてテイストを変える」意図=アニメーションのデフォルメへの挑戦心を感じてました。アニメーター様たちも、キャスト様達もすごくノッてきているというか…楽しんで制作されてるんだろうなぁ!と感じることが出来て、それが長年のファンとしては一番嬉しいところです!ムース&右京も登場し、ドタバタラブコメが加速する2期!ますますイキイキと動き回るキャラクター達を楽しみにしてます☀️by 妹

2025.10.12

コメント(0)

-

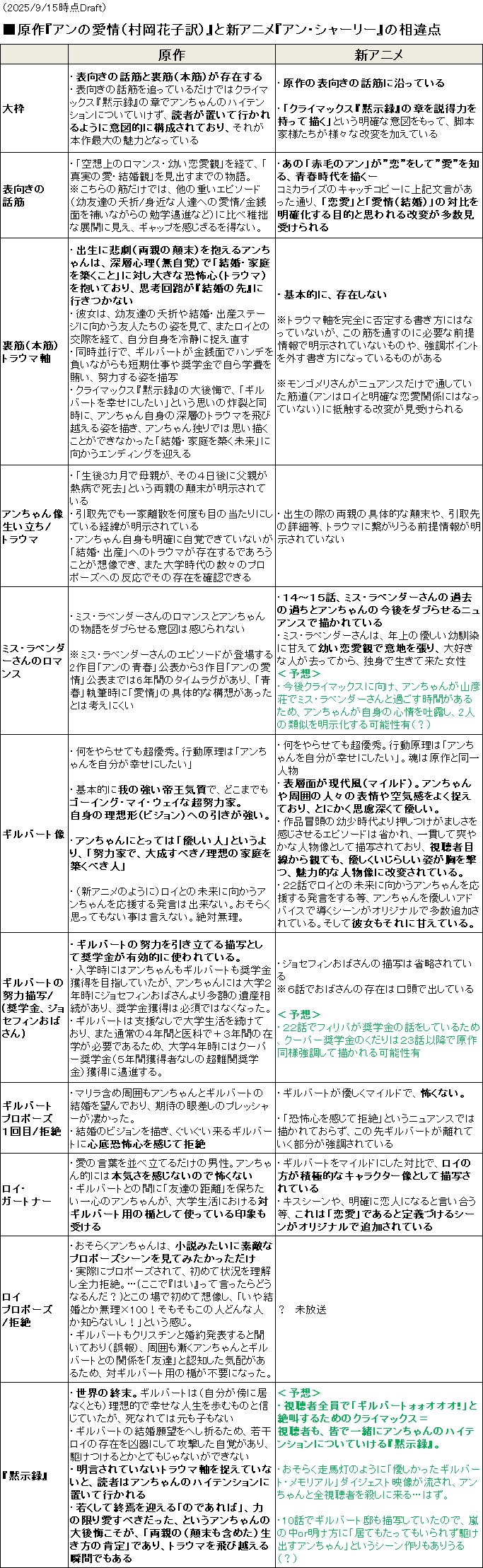

アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

先に、アニメ最終回・24話で感動したところについての感想は別途記事で吐き出していますが、ここでは原作とアニメとの相違点について、まとめを書き記していきたいと思います。アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について以前の感想記事から繰り返し書いて来ている通り、私たちは、特に『アンの愛情』パート(の後半、ギルバート1回目のプロポーズ頃から)は、原作と新アニメは全く異なる筋道を描いているものと認識しています。原作/アニメがそれぞれどのような考え方で筋を通しているのか、超勝手な私見をまとめました。下記相違表の前提↓・原作感想記事:『アンの愛情』感想・アニメ感想記事:第23話 感想+ロイ・ガードナー描写の原作との比較について・参考記事:「果樹園のセレナーデ」感想私は、基本的には原作で描いている「トラウマ軸」は、アンシリーズ…というか、「アンちゃんの人生」を串刺す根幹の大軸だと受け取って、原作シリーズを読み進めました。この「トラウマ軸」があるからこそ、孤児の女の子・アン・シャーリーが、後に結婚してアン・ブライスになり、家族に目いっぱい尽くして、愛し愛されて生きていける…それが彼女にとってどれほど「『夢』をはるかに超えたところにある、幸せな人生」なのかを説明できるんです。『アンの愛情』の1作品として、そして『赤毛のアンシリーズ』として、他の何を差し置いても、この「トラウマ軸」だけは絶対に抑えなければならない最重要軸だと思っています。…ただ一番重要な大筋なのに、このトラウマ軸は、原作中で明確に言葉で説明されていません。モンゴメリさんの「アンの愛情」周辺での公表作を読むと、トラウマ軸と類似した話筋の作品(果樹園のセレナーデ 等)も簡単に見つけられますし、他の作品でも、別の筋をたどっているように見せて、明言しない形で「本筋」を匂わせる手法は多々見受けられます。そのため、私は「アンの愛情」が描いている本筋はトラウマ軸で間違いないと考えていますが、もしこのトラウマ軸を捉えていなかったとしても、作品自体は楽しむことが出来ると思っています。何故なら、ちゃんと「表向きの話筋」が用意されているからです。アンちゃんの結婚観の欠如した思考回路や、『黙示録』シーンの彼女のハイテンションについて行けない等、ところどころに違和感を覚えつつも、最終的には「ギルバートとの結婚」という同一のゴールにたどり着けるんです。今回のアニメ『アン・シャーリー』は、「アンの愛情」の本筋であるトラウマ軸を通した作りにはなっていなかったと思っています。上記表にも書いてありますが、やはり表向きの話筋だけでは「何故アンちゃんが1回目のギルバートのプロポーズを固辞したのか」は説明し切れていないと感じますし…またそもそも論として、「ずっと想ってくれている幼馴染のギルバートを振って、ポッと出の当て馬(金持ち)と付き合うアンちゃん」とか… 何故こんな…読者・視聴者が誰も見たくないような話筋の物語なのか、その意義の説明は難しいと思います。…だけど、本当に本当に超面白かった!!脚本家さまたちが、「表向きの筋道」を極力違和感なく通そう!『黙示録』のアンちゃんのハイテンションに、視聴者がついていけるようにしよう!とギルバートやロイの表層面のキャラ変、恋愛のニュアンス改変、アンちゃんのモチベーション筋作り…と、あらゆる手段を使って、全力で「表向きの筋道」を繊細且つ大胆に盛り、またアニメーションの強みも最大限活かして、ビジュアルの作り込みで視聴者を「納得感」になぎ倒すよう、最終24話を超魅力的に駆け抜けてくださっていたからです。上記比較表を書き出しながら、アニメの脚本家様たちがどこを丁寧に作り込んでいるかも改めて認識できました。原作では、「表向きの話筋では繋がらない」ように、意図的に構成してある部分です。そこを原作の作り込みとは逆張りの形で、「絶対につなげる」意志をもって改変しているのですから、凄くパワフルでした。いや~~…面白かったです。私たちは、今年に入ってからアンシリーズにドはまりした超にわかファンですが、他の誰よりも、新アニメシリーズ鑑賞を楽しんだ自信があります!(言わせとけ案件)今回の新アニメをきっかけにして、(私たちのように)赤毛のアンシリーズ自体に興味を持った視聴者も多かったと思います。アニメ自体、映像も音楽もキャスト様も、皆一様にハイクオリティの本当に素晴らしい意欲作で…新アニメを制作してくださり、ありがとうございました!の気持ちしかありません。原作のアンシリーズ、モンゴメリさんの他の作品、アンシリーズの他の映像作品や、その他もろもろのメディア展開…赤毛のアン沼はまだまだ深く、ただっ広いものですので、今後はぼちぼちと、無理のないペースで鑑賞&感想投下を続けていきたいと思っています。<雑談>◆アン・シャーリー24話(最終回)放送後、X(旧Twitter)に投稿したポスト↓想像以上に多くの方に見てもらえて、嬉しかったですw赤毛のアン 原作ギルバートもおススメです🍎「原作版ギル」と「アン・シャーリーのギル」には「映画版ジャイアン」と「きれいなジャイアン」位の差がありまして!アニメの爽やかギルも超素敵でしたが、原作も女神命の超おもしれー男なので‼是非見比べてほしい‼◆アン・シャーリー熱が高じて作った、自分の自分による自分のためのアン&ギルバートグッズ↓ハート型キャンディアクリル です❤(何をやっているんだ…) 半年間、赤毛のアンシリーズにどっぷりはまって、いろいろ考えて記事もたくさん書くことができて…本当に楽しかったです!by姉(X用ポスト&グッズ作成:妹)アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

2025.10.05

コメント(0)

-

アニメ『アン・シャーリー』最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&after イラスト

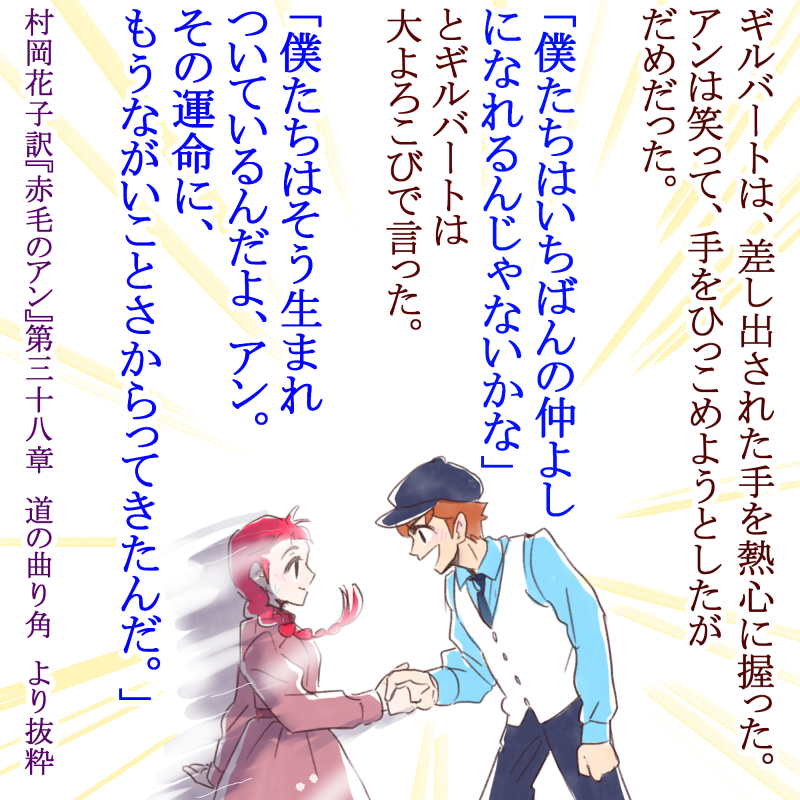

アニメ『アン・シャーリー』最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&after イラストアニメ最終回・第24話を鑑賞しました!ひとまず、アニメ本編の中で素晴らしい!と感じたシーン等についてメモ的に書き記したいと思います!*これまでの感想でも書いてきた『原作とアニメの筋立ての違い』は、こちらの記事にまとめました↓アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について*以下、最終回ネタバレを含むため、未鑑賞の方はお気をつけください。*■アニメ最終回・第24話について前回・23話のラストで、ロイからのプロポーズに対しアンちゃんが「結婚できない」と返したところで最終回へ。まだまだやるべきことがもりもりで、ジェットコースター展開になるべく最終回がどのように描写されるのか、ものすごく楽しみにしていました。…鑑賞し、とにかく圧巻!!!!いち視聴者の安易な予想など歯も立たぬ…魅せたいものを暴力的に叩きつけてくる様々なシーンのキレッキレ描写が本当に素晴らしかったです!!ひとつひとつのこだわりに、…なるほど!!やられたぜ!!とノックダウンしながら鑑賞しました。・ロイのプロポーズ→拒絶→フィルと会話→ドロシー(ロイ妹)と会話ギルバートの1回目のプロポーズシーンと被せたシーン作りになっていましたね。アンちゃんが自分自身の感情を整理できた上で、「愛していないから」と言っていることが伝わってきました。ここからフィルやロイの妹との会話をわりとじっくり描写したため、最初はひたすら「尺が…残りの尺が…」とハラハラしながら鑑賞してました。しかし本当にアンちゃんの表情が逐一良い。申し訳ない気持ちはあれど、すごくすっきりしたんだな…と顔つきだけで分かりました。演技のニュアンスが徹底されていて素晴らしかった!・アヴォンリー・グリンゲイブルスへ帰宅アンちゃん、マリラ、リンド夫人3人の会話がほっこりしました。マリラだけでなく、リンド夫人が身内として娘のようにアンちゃんを愛し、可愛く思っていることが伝わって来て好きなシーンです。マリラは、ギルバートの話を振った際の反応を見て、アンちゃんの中にギルバートに対する愛情と後悔の念があることを全部察している表情が素敵でした。子どもを抱くダイアナ&フィルの愛に溢れる結婚式を祝福し、マシュウの墓前で「私も幸せよ…!」と告げる…無理してるんですよ。フィルの結婚式での涙も、友人のためだけのものじゃないんですよ。何も表現が入らなくても、彼女の心の中で「ギルバートへの想い」の存在をすごく感じさせる描写で、素晴らしかったです!そして、アヴォンリーに帰って来てから、テンポが一気に早まります。ここからの流れは圧巻でした!・白い花=ロマンス/想像の世界のモチーフアンちゃんの部屋の目の前にあった大きな桜の木「雪の女王」が大風で倒れてしまい、切られてなくなっていることにショックを受けるアンちゃん。第1話、歓喜の白路に始まり、雪の女王…と、アンちゃんの持つ「想像力」の体現として印象深い「白い花」を、最終回を通して一貫した「ロマンチック/想像力」のモチーフとして、画面作り・小道具に活用していて素晴らしかったです。・黙示録フィルの結婚式(ボーリングブローク)に参列し、アヴォンリーに戻って来たアンちゃん。グリンゲイブルスに帰宅すると…そこでギルバート危篤の報を知らされます。マリラ・リンド夫人・デイビー・ドーラそれぞれがアンちゃんに気を使いながら話しかける姿も印象的でした。嵐の夜、自室の窓辺でギルバートの死に直面するアンちゃん。雷が落ちて家の隣の木を真っ赤に燃やし、ここから一気に「現実か空想か」の境に突入します。彼女の目の前に現れた「白馬に乗った理想の王子(notロイ)」は、悲しげな表情でアンちゃんにギルバートが死ぬこと、アンちゃんが彼に愛していると伝えていないこと、…「もう遅い!」と責めたてる言葉を連ねてきます。このシーン、原作ではアンちゃんがひたすらその心情を独白するシーンなのですが、今回のアニメでは、極力、原作のアンちゃんのセリフをそのまま使いながら、彼女自身がやっと言語化にたどり着いて放つ「ギルバートを愛してます!」の一言を一番際立たせるシーン作りとなっていました。鑑賞者には、きちんとこれが「アンちゃん自身の自問自答及び自責の念」だとが分かります。「後悔~独白」をこうやって…こんな形で映像化するのか!とぶん殴られる衝撃がありました。誰だこんな奇抜な表現方法を考えついたのは!!凄かった!!最高でした!!・朝方、雨上がり…だけど雲は足早に流れ、川は濁流。ギルバート邸に駆け付けるも、ちょうど医師が迎え入れられるところを目撃し、話しかけることが出来ず帰路につくアンちゃん。小学校時代、ギルバートに命を助けられたにも関わらず、意地を張って彼に悲しい顔を指せた場所である川の橋を渡りながら、気持ちが濁流に飲まれそうになるアンちゃん。そこに一人の老人(パシフィック)が通りかかる…ギルバート邸の隣で働くその老人に、ギルバートが今朝方快方に向かったことを聞き、喜びで足元から崩れ落ちるアンちゃん。老人は「白い花のついた小枝」をアンちゃんに手渡しつつ、妖精のようにふっと消えていきます。ギルバートのもとに駆け出すアンちゃん…濁流に飲まれそうになるアンちゃん…これら朝方のシチュエーションづくりは、完全にアニメオリジナルです。※原作では、アンちゃんがグリンゲイブルスの前を通りかかるパシフィックに声を掛けます。アヴォンリーの様々な風景と空気感で、アンちゃんの心象を表現する…アニメーション万歳!!な作り込みで、本当に感動しました。…そしてパシフィック=マシュウの化身!最高な改変ポイント!!前振りなく突然登場し、アンちゃんにギルバートの無事を伝える重要な役割を担うパシフィック。原作では若者であるパシフィックを、わざわざ老男性として描き、姿・体格は異なるけど、「目元がマシュウだ」と感じさせるデザインになっていました。パシフィックの声優様についても、マシュウ役の松本保典さんがあてられており、「自分の仕事の跡継ぎ(?)の若者を駅まで迎えに行く」という言葉も、第1話のマシュウ像と被せて来てます。「なるほど~!これがやりたかったからこそ、第9話にアニメオリジナルで、アンちゃん×ギルバート2人の関係性と会話をマシュウに見せるシーンがわざわざ入ってたのか!」とすごく腑に落ちました。仕込みが凄い!その後、ギルバートの枕元で安心して涙ぐむアンちゃんの姿も描かれましたが、この辺は「現実か、空想か」どちらと捉えてもいいよ、という描き方になっていたと思います。(このシーンが、アンちゃんorギルバートの空想だったとしても、もちろんアンちゃんには「ギルバートのもとに駆け付けて顔を見たい」気持ちがあって、ギルバートもそれを感じてるよ…ということは分かりますので。)・お散歩~2回目のプロポーズラスト!アンちゃんとギルバート2人の2回目のプロポーズシーン。わざわざ原作の「フォーマルな緑服を着込んで場に臨むアンちゃん像」からは外した形で、ギルバートの誘いの機会を逃さず「着の身着のままで散歩に向かうアンちゃん像」にしてありました。ギルバートの明るい髪色もそうですが、わざと「原作とは違うイメージ像だよ」というメッセージを込めて制作されていることを感じました。そして…ここでアニメオリジナルシチュエーションとして、満開のリンゴの木!暗がりの中、真っ白orピンク色に輝く花が幻想的でロマンチックでした!話の流れとして、つまらない意地が邪魔して、ギルバートが差し出した手を取ることが出来なかったアンちゃん…という、第7話・エレーン姫のときと同じ流れをたどっており、だからこそマシュウが言った「ロマンチック」を体現する満開のリンゴの花が本当に映えました。ギルバートの一言一言に反応する、アンちゃんの本当に細かな表情動作!ギルバートの、爽やかさの中に「ここで決める!」という確固たる意志を感じる演技筋!絵・声ともに丁寧に丁寧に詰められていて、本当に見ごたえがありました。ギルバートの言葉:「君が僕の頭に石板をたたきつけたあの日から、ずっと君を愛して続けてきた」から、アンちゃん目線でのギルバートメモリアル~睨みつける・拒絶する・手を振り払う・悲しい表情をさせるという、ろくでもない歴史の数々~アンちゃんの言葉:「不思議だわ こんなお馬鹿さんなあたしをどうして愛し続けて来られたのか」。…ココの流れが最高でした!もともと私と妹の間では『黙示録』のシーンで、優しかったギルバートメモリアル映像が来るのでは!?」と予想していましたが、まさかここで!こんなに可哀想な…ろくでもないメモリアルが来ると思わないじゃないですか!誰だこんな可哀想なシーン編集をノリノリでやったのは!!…最高でした!!その後、ギルバート目線から見る「リンゴの花(想像力)を背負った女神・アンちゃん」が最高に輝いていました!・ハッピーエンディングラスト、3年間の遠距離後の結婚式シーンまで見せるのかな?と安直に思っていましたが、「お似合いのウェディングの絵面」は既に22話(ダイアナの結婚式)で、キスシーンも大盛り上がりで描写した直後ですので、それはありませんでしたね。本当にきっかり、『アンの愛情』終了まで。ただ、マシュウ&家族たち(+ダイアナちゃん家族)が待つグリンゲイブルスに帰結する形での締めシーンとなりました。最後の最後、倒れてしまった「雪の女王」に新たな芽吹きが描写され、新しい大樹が生まれる兆しも感じさせるラストカットが素敵でした!いやぁ~~…本当に渾身の渾身の渾身の最終回・24話でした。第1話より、毎週ウッキウキで鑑賞を続けて来て、こんな素晴らしいラストシーンを拝むことが出来て、観て来て良かった~~~!!と心から思います。『赤毛のアン』時代と『アンの愛情』時代のお二方↓。アンシリーズの映像化作品に精通していないので、想像での発言ですが、モンゴメリさんの原作発表から110年以上…アンシリーズは幾たびも映像化はされてきていても、本アニメーション作品が、『アンの愛情』本編&その強烈なクライマックスシーンの映像化に本気で真正面から取り組んだ、いちばん最初の作品なのではないかな、と思っています。スタッフ・関係者の皆様、キャストの皆様、ギラついた本気がまぶしい、素敵なアニメーション作品をありがとうございました!!この作品を機に、改めて『赤毛のアン』の原作やモンゴメリさんの他作品から履修し、まだまだ道半ばではありますが、完全にその魅力の虜になってる、令和新規ファンは、半年間、全力で楽しませていただきました。X(旧Twitter)懸賞で妹が当選した番組ポスター♪↓あ~~~面白かった~~~!!!by姉、イラストby妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

2025.09.28

コメント(2)

-

アニメ『アン・シャーリー』第23話 感想+ ロイヤル・ガードナー描写の原作『アンの愛情』との比較について

アニメ『アン・シャーリー』、今週土曜日9月27日が、最終24話の放送です!最後まで鑑賞した後、総括しての感想はしっかり書きたいですが、今の時点で言いたいことを簡単に書き出します。アニメ『アン・シャーリー』第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写の原作『アンの愛情』との比較について前回の記事でも比較表を書き出して語りましたが、私たちは新アニメは、原作とは異なる筋道で、説得力を持ってクライマックス『黙示録』の章にたどりつこうと、脚本家様たちが練りに練って様々な改変を加えているのではないかと受け取っています。23話は、原作とアニメの違いが一番顕著に見て取れる話だと思いました。同じ話筋をたどっているようで、全く描いているものが違っているので、新アニメの脚本家様たちが何をやっているかも本当によく見て取れて…そうするとまた、比較して原作は何をやっているのかも改めて認識できて、…すごく面白いんです‼*以下、全部自分たちの勝手な私見による「原作と新アニメの相違点」の話をしており、また今後のネタバレを含むため、原作未読の方はお気をつけください。*■アニメ「アン・シャーリー」23話22話で、ダイアナの結婚式&彼女が新しい生活に向かう姿を見送り、その帰り際、ギルバートに「新しい居場所を見つけるんだよ アン」と諭されたアンちゃん。ギルバートの隣には既に新しい恋人・クリスチンが居る状態…23話ではギルの言葉に則る形で、アンちゃんが再び小説応募にチャレンジしたり、新しい居場所となる?ガードナー家との交流を深めながら、大学生活残りの1年を過ごします。キラキラで生活感のない王子・ロイも、家族/家が描写され地に足が付いた存在に見え始めつつ…上流階級の人々との交流の中で、アンちゃんが背伸びして立ち振る舞う・取り繕う姿を絶妙に描写しています。そして迎える、ロイからのプロポーズ。「Yesと言うんだ」とアンちゃんは自分に言い聞かせながらその時を迎えますが、本当の本当に決断を迫られたその時に「出来ない」と悟り…断ってしまいます。20話ではロイとキスシーン及び「恋人同士になる」と言い交わすシーンもあり、きちんと「理想から入る恋愛」をして、相手やその背景にも向き合ったうえで、最終的に「この人の世界」に飛び込んで生きていくことは出来ないことが分かる…大なり小なり誰もが一度は体験する苦い体験…「自分を知る瞬間」が丁寧に繊細に描かれていて、とても見ごたえがありました!23話の面白さは、本当にまるまる本作の脚本家様たちの手腕だと思います。…なぜなら、原作『アンの愛情』には、キスシーン&しっかり恋人同士だと確認し合うシーンがないばかりか、ロイというキャラクター自体、描写やセリフがほとんど登場しません。ギルバートの「新しい居場所を見つけるんだよ アン」という言葉からして存在せず、「新しい居場所に無理して向かおうとするアンちゃん」「ロイ&その家族たちと真摯に向き合うアンちゃん」など、まったく描かれていないからです。■改変箇所、原作における描写について今回、なんで脚本家様たちが力を入れて「ロイの描写&アンちゃんの意識筋」を大きく変えて盛ってきたのかは、すごく分かるんです。原作のアンちゃんの意識筋が、あまりにもおかしい からだと思います。アンちゃんは、ロイを極論「人間だと認識してない」くらい…彼の気持ちとか考えない。相手方の親&姉妹まで出て来て、はっきりと結婚がちらついているのに、全然自身にとっての重大事として向き合わず、結婚後の未来について微塵も思い浮かべない。ロイからのプロポーズ直前まで「理想のプロポーズをしてもらえれば、私は『イエス』って言うんだろうな」とか軽く考えてるのに、いざその場が来た瞬間に「無理無理無理無理!×100」ってなって、「結婚できない。好きだと思ってたけど、そうじゃないことが今分かった!」とあまりにもひどい非人道的な振り方をした挙句、アンちゃん自身はその後すぐに「あ~すっきりした!素敵なオールド・ミスの道を歩むぞ♪」と、晴れやかにアヴォンリーに帰って来る……おかしいんですよ。このくだり。だってアンちゃん、普段はこんな娘じゃないですもん。もっとちゃんと、周囲の人たち皆を肯定的に捉える力があって、もちろん、他の人の気持ちもちゃんと考えられる娘なので。今回の新アニメでは、脚本家様たちが、原作のこの「おかしい・不自然に感じるアンちゃんの意識筋」を極力丁寧に詰めて、改変して、きちんと「理想的な恋愛をしてみたけれど、未来にはつながらなかった」筋として頑張って作りこんで来てる…本当に真摯な作りで、感動しています。…でも、じゃあ そもそもなんで原作はこんなおかしな書き方になってるのか?という話なんですが、答えは簡単で、『アンちゃんのおかしさ』を一番顕著に表現する為のシーンだからだと思っています。『アンの愛情』の本筋はトラウマ軸だ!という私見は 『アンの愛情』感想記事 でもさんざん語ってきましたが…要は、アンちゃん本人は無自覚だけど、深層でものすごく「結婚」を怖がってる。理想の「恋愛~求婚」は思い描くけど、思考回路がその先・当たり前にあるはずの「結婚~人生」まで絶対行き着かない。その手前でシャットダウンしちゃう。(結婚というか…一番怖いのは極論「出産」だよね、と妹と話してまして…両親の顛末は、詳細までは明言はされてないけど、おそらく母親が、アンちゃん出産後3カ月…体力が回復し切らない段階で熱病で重症化してしまい、必死に看病してた父親も道連れのような形で2人とも亡くなったんだよね…コレ。出産と両親の悲劇との因果関係ははっきりとは言えないにしても、そうなんだろうな…と想像はしてしまいます。)自分自身の出産にまつわる両親の悲劇を抱え、自身も生後3カ月で身寄りも何もないところに放り出され、引き取り先においても一家離散を何度も目の当たりにしてきたアンちゃん…「この娘には、『結婚・出産』に対して根深く巨大なトラウマがあるよ」って…可哀そうだけど、しっくりくる話だと思うんですよ。ロイや家族、その先に本来は当然思い描くべき結婚のビジョンがあるのですが、それらをあまりにも捉えられないアンちゃん。おそらく「お金持ちの一族に加わると、どんな暮らしになるのかな」という想像すらしなかったのではないかな、と思います。「鈍いとか、幼い恋愛観とか、ひどい女とかいうレベルではなくて、この娘のこの部分(結婚)に対する思考回路、『病気』でしょ⁉」って言いたいのが、モンゴメリさんが書いた原作筋:ロイ・ガードナーのくだりのニュアンスが表現してるものだと思っています。アンちゃんの認知の歪みを表現するためのエピソードなので、「ロイとか、新アニメでは本当に『へのへのもへじ』で表現してくるんじゃないか?」と…アニメが始まった当初は、私と妹内では本気で話していました。■表向きの話筋と本筋「トラウマ軸」幼い「空想上のロマンス」を経て、「真実の愛」を見出すまでの物語。…原作中で明言された言葉だけを拾って、アンの愛情のあらすじを語ろうと思うとこうなると思いますが、私たちはこれを「表向きの話筋」、モンゴメリさんが書いている原作の本筋は「トラウマ軸」だと認識しています。(だってアンちゃんは「空想好きな子」ではあるけど、それはつらい現実世界でだって楽しく日々を過ごしていくために幼少期から培った逃避方法であって…決して「夢と理想を追い求めるあまり、目の前にある大事なものを見失う」なんて娘ではなかったので。)モンゴメリさんの他の作品においても、トラウマ&越えられない心理的ハードルはテーマとして頻繁に登場しますし、作りこんである本筋をあえて隠し、別の視点からの筋を描きながら匂わせていく…という手法もよく使われています。「アンの愛情」(1915年)は、シリーズ2作目「アンの青春」(1909年)から6年間もの間、熱烈なファンを待たせに待たせて繰り出した、皆さんお待たせしました!という超渾身のラブストーリー作品だと思います。アンちゃんが人生の主軸を何に据えて生きていくかを決定づける重要作です。歯に衣着せぬ言い方をすれば、幼い「空想上のロマンス」を経て、「真実の愛」を見出すまでの物語。…だけの筋道をたどるような、そんな…誰も読みたくないような 馬鹿みたいなテーマの作品を、心情構成の神・モンゴメリさんがわざわざここで出してくるわけないよね‼⁉…と思います。…思ってました。だから今回のアニメ『アン・シャーリー』が、本当に真摯に、表向きの話筋を繊細に詰めて描いて来て…ロイに真摯に向き合うアンちゃんとか、最終回直前の23話まるまるかけて描写されて、びっくりして「…おぉおおうっっ!!」と変な声が出ました。…それがちゃんとラブストーリーとして魅力的なんですよ!!もともと、本作のコミカライズのキャッチコピーに「あの「赤毛のアン」が”恋”をして”愛”を知る、青春時代を描くー」と書いてあったので、きっとアニメ本編も、アンの愛情パートは表向きの話筋の方をメインで描いてくるんだろうな、とは思っていました。想像してた通りのはずなのに、まさかここまで頑張って、魅力的に見える形まで作り込んで出してくるとは想像していませんでした。…なんっっって 原作と逆張りのところを渾身で描写して来るアニメなんだ!だが、これもこれですごく面白い!!!妹がノリノリで描いたロイ・ガードナーのイラストです。妹はロイの話をするとき&絵を描くとき、必ず馬モチーフ/馬アイコンをつけて来ます。※刮目!『当て馬』の元祖がここに居るぞ!という主張23話を鑑賞して、「へのへのもへじで描写するのも妥当なキャラクター」とか思ってて悪かったなと、心から思いました。…まぁ、何がどうあっても、原作と違ってアニメのアンちゃんがどれだけ真摯に向き合おうとも、最終的に当て馬であることに変わりはないんですけども。■クライマックスに向けてアニメ『アン・シャーリー』、土曜日の24話はいよいよ最終回です。原作の一番面白い所は…「アンちゃんのトラウマ軸が本筋」とかいろいろ書いて来ましたが、最終的に、「アンちゃんと結婚できない=アンちゃんを自分が幸せに出来ない」故に目指すべきビジョンを見失い、心労&勉強へ打ち込み過ぎでバランスを崩し、感染症に罹患し「死ぬ」をガチで実践してくる…脅威の執念系ラブファイター・ギルバート氏が全部持っていくところ。原作のアンちゃんは、ギルバートがちゃんと他の素敵な女性と婚約するまで見届けて(誤認)、自身は予定通り優秀な成績で大学卒業&ロイとも破談して、これからキャリアウーマンとして生きていく…彼女自身が向かうべき道にちゃんと進んでたんですよ。そのアンちゃんが…もうショック過ぎて…ここまで暗に描写してきた彼女の出生にまつわるトラウマとか、こだわりとか、自我とか、プライドとか…何もかもが全部パーンッって爆発四散する、強烈なクライマックスシーン『黙示録』。「トラウマを乗り越える」というより、「トラウマが爆発四散して消えてなくなる」とか、「それどころではない、新たなトラウマによって強烈に上書きされる」とか、そういった類のシーンですね。これはね。アンちゃんが、ギルバートに自我の強さで完全敗北する瞬間というか、…毒をもって毒を制す。本当に、あの壮絶なバックボーンを抱えるアンちゃんより、なんでお前の方が病気(重症)なんだ、ギルバート‼⁉…だが、分かる。帝王だから、仕方ないよな。アニメの方は、23話までで本当に丁寧にギルバートのいじらしさを描写してて、アンちゃんも普通にもうギルバートのこと好きだよね?と分かる描き方になってて、彼女が既に後悔しているので…黙示録~真実の愛の気づき~ハッピーエンディングの流れは、より素直な話筋に見えるのではないかな、と想像しています。いや~…原作との相違点をあれこれ考えるのも含めて、アニメ『アン・シャーリー』、本当に楽しく鑑賞させていただいてます。…最終回、しっかり見届けさせていただこうと思います!by姉、イラストby妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

2025.09.23

コメント(2)

-

少女漫画感想「おしえて執事くん」1巻 眞生みち先生

久しぶりに新しい少女漫画を購入しました。超簡単ひとこと感想!「おしえて執事くん」1巻(眞生みち先生・講談社・月刊デザート・アプリPalcy)(公式・作品紹介)「わかったら浮気すんな バーカ」ずっと執事の花柳(はなやぎ)に片想いしている綺香(ききょう)。何度もアプローチをしているのに、花柳には全然響いてなさそうで…?片想いお嬢様×クール執事の可愛すぎる主従ラブコメ!講談社の漫画アプリ・コミックDAYSで1話試読し、面白かったので単行本を購入しました。あらすじにもあるように、ごまんとある「お嬢様×年上執事」のラブコメですが、キャラクターの表情や演技動作も可愛く、何より画面の緩急…光…空気感…!!漫画表現が達者過ぎて、読者の視線の流れのコントロールや、情報量の多い1コマ1コマに、少女漫画好きのにやにやが止まらなくなる作品です。あとは、魅せ方として、ヒーロー側は極力表情を動かさず、女の子・綺香ちゃんの可愛らしさに、両想いの説得力の根拠を全振りしているところが徹底的で面白いと思います。私のような、どうしても男目線から入って読み進めてしまうラブコメ好きにはしっくりくる描き方で、たいへん好みです。新しい漫画を購入出来て嬉しいです。続刊も楽しみにしています♪by姉

2025.09.21

コメント(0)

-

アニメ『アン・シャーリー』第21話・第22話 感想+原作『アンの愛情(村岡花子訳)』との相違点について

アニメ『アン・シャーリー』第21話・第22話 感想+原作『アンの愛情(村岡花子訳)』との相違点についてアニメ『アン・シャーリー』、物語も佳境!毎回妹と大騒ぎしながら鑑賞しています。現時点で「今回のアニメの筋はコレなんじゃないか⁉」「そうだったらこんな場面もありうるのでは‼」と、二人で好き勝手キャーキャー話し合ってる展開予想などを、とりあえずまとめてみました。*以下、全部自分たちの勝手な私見による「原作と新アニメの相違点」の話をしており、また今後のネタバレを含むため、原作未読の方はお気をつけください。*第21話でロイ・ガートナー&クリスチン・スチュワートが登場。第22話までで、ダイアナちゃんの結婚式まで終わったところ。ここまで鑑賞したうえで、私と妹の間では、新アニメは、原作とは異なる筋道で、説得力を持ってクライマックス『黙示録』の章にたどりつこうと、脚本家様たちが練りに練って様々な改変を加えているのではないかと話しています。まだ23話・最終24話が未放送ですが、今のところの情報で、原作と新アニメの相違点についてぐるぐる考え、書き出してみました。下記相違表の前提記事↓・原作感想記事:『アンの愛情』感想・参考記事:「果樹園のセレナーデ」感想新アニメの筋道については、今後の予測も思いつく範囲で書き込みましたが、さてどうなるか…?とにかくアニメ『アン・シャーリー』の脚本筋は、確固たる方向性を持って『黙示録』に向けて作り込まれているのだと思っています。そうでなければ、ギルバートのキャラ変(表層面)なんて思い切った改変はできないと思います。いや~~、本当に面白い!語りがいがある!アニメが最後まで放送されたら、上記相違点の一覧をアップデートして頭の中を整理したいです。アニメクライマックス!超渾身であろう『黙示録』のシーンが、どんな描写・ニュアンスで描かれるのか、本当に楽しみです!余談。原作では「面白味が無い」と評されていたロイ・ガートナーですが…極端な王子ビジュアル&積極性プラスによって、めちゃくちゃ面白キャラになってますねうっかり間違って、コレに嫁入りしちゃう女の奮闘記になったら…それはそれで面白そうかも?by姉、妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

2025.09.14

コメント(0)

-

「黄金の道 ストーリー・ガール2」木村由梨子訳 感想+ アンの娘リラについて

「黄金の道 ストーリー・ガール2」木村由梨子訳 感想+ アンの娘リラについて「黄金の道 ストーリー・ガール2」 (1913年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著木村由梨子/訳 角川文庫※元は1983年 篠崎書林より刊行)(角川文庫/背面あらすじ)季節は巡り、少年と少女たちはまた少し大人になった。情熱を込めて取り組んだ新聞づくり、魔女と呼ばれる女性との恐怖の一夜、お客を取り違えたおもてなし騒動などなど。プリンス・エドワード島の美しき思い出を胸に、今、彼らは別れと旅立ちの時を迎える。仄かな恋心や秘められた約束、そして周囲の大人たちのロマンチックな愛の物語をからめながら描く、虹のような声色をもつ少女、大人気ストーリー・ガール第2弾!先に感想を書いたストーリー・ガール(2011)の続編の物語。執筆は両作とも、アンシリーズの2作目・アンの青春(1909)~3作目・アンの愛情(1915)の間です。「黄金の道-The Golden Road」とは、モンゴメリさんの定義だと多感な子ども時代の、目に映るものの全てが、そして前途が光り輝いて見える時期…のことなのだと思います。本作を読んで感じたことを…上手く書けるか分かりませんが、備忘の為に吐き出しておきます。*以下、「黄金の道」及びアンシリーズ10「アンの娘リラ」のオチまで含めた内容について触れています。ネタバレを避けたい方はお気をつけください。*「黄金の道」を読んでの印象ですが、まず、第1作目のストーリー・ガールよりもキャラクターたちが生き生きしゃべっていて、キャラクター同士のお互いの認識も深まり、各キャラクターにとても愛着を持って読み進めることが出来ました。前作の感想でも、8人の幼馴染たちを絡ませて自由にさせているところが「虹の谷のアン」っぽい!と書きましたが、本作を読んで、今度は「アンの娘リラ」っぽい!と思いました。一言で言うと…空中戦。本シリーズは、特に最後どこに向かおう!と、大筋を決めて書き始めた作品ではないと思います。少年・少女時代でしか味わえない高揚感とか、スリルとか…そういったものを想起させるであろうものごとを子どもたちにぶつけてみて、キャラクターたちがわちゃわちゃするのを楽しむ。キャラクターたちの自発的な行動・感情の動き重要視して、自然発生したものの中で、このキャラクター同士の関係性は面白いな、とか、この感情は読者の目線筋の中でも活きるな、という部分をモンゴメリさんが拾って、1作の小説として体裁を整えてまとめ上げるような考え方なのだろうと思っています。それでいて本作「黄金の道」については、シリーズとしてまとめにかかっている…これがシリーズ自体の最終巻という認識で執筆されているので、当然読者としては、各キャラクターの行く末を常に気にしながら読んでしまいます。モンゴメリさんが、各キャラクター軸について、自発的な心情筋/他キャラクターとの関係性を的確に分析した上で、作品全体バランスを考慮しながら、「作中ではっきりと明示するorニュアンスだけで悟らせる」を使い分けつつ、読者目線を自在に操る魔女のような手腕で、なんとなく作品全体感として納得のいく形にまとめ上げていきます。本作では、ラスト近辺の第30章「予言」で、ストーリー・ガールが幼馴染たちの将来像について(お遊びっぽく)予言するエピソードがあります。主役のベバリーくんは、本書きになって世界中を回ること…弟のフェリックスくんは、一生太ったままだけど50歳前にはおじいちゃんになること…キング農場の長男・ダンくんは農場を継いで、11人も子どもが出来ること…ピーターくんは牧師さんになること、フェリシティーちゃんは牧師さんの奥さんになって幸せ暮らすこと、セーラちゃんは結婚するが、相手が難ありそう(?)なこと、長生きすること…等。これらの予言は、基本的には「出任せのお遊び」でも「本当」でもどっちと受け取ってもいいよ、という書き方になっています。ただ唯一1点、ストーリー・ガールが口をつぐみ明言を避けたセシリーちゃんの未来について、おそらくこの時点より間もなく…彼女は「黄金の道」を抜けることなく天に召されることが、主役・ベバリーの回想的な語り口に寄って明言されています。キング農場の次女(3兄弟の末っ子)のセシリーちゃんは、仲間内での喧嘩(特に兄・姉間の日常的ないがみ合い)に心を痛めたり、また親戚筋外で過保護な母親付・且つ 本人も少しピントが外れた発言が多く仲間内でも厭われがちなセーラ・レイちゃんに誰よりも親身に接する、徹頭徹尾争いを好まない聖女のような女の子です。この子が、本作途中頃より肺を悪くして咳込んでいる描写が度々挿入されて来ます。仲間内で一人、「黄金の道」を抜けることなく逝く…という本作のバランス構成それ自体が「アンの娘リラ」の全体構成の下地のような印象を受けました。セシリーちゃんの夭折は、もちろん悲劇なんですけど、読み切った時に妙な納得感があるんです。まず、「黄金の道」というパッケージ感として、美しい光輝く世界に少女が一人残るようなイメージ提示に説得力がある点。セシリーちゃんがあんまりいい娘なので、神様がこの姿のままで、この世界に留まって欲しかったのかな~…というふうに納得させられる…というか、飲み込むとしたらそうやって飲み込む、という筋道が見いだせます。また作中、セシリーちゃんのことが大好きで言い寄って来るストーカーまがいのクラスメイトが居まして、それに対してセシリーちゃんがとにかく嫌がって拒絶しまくります。モンゴメリさんの他作品を読んでいると、アグレッシブなヒーロー像はそれはそれとして受け入れられる描写も多く(ギルバートとか)、わざわざ、この男の子自身は将来は成功者になるよ…という書き方までされていたので、セシリーちゃんの全身全霊をかけた嫌がり方は、少し引っかかって読み進める部分でした。これがラスト、セシリーちゃんの夭折が明言されると、納得感につながります。そして何より、妹の夭折に向き合うことになる、ダンくんとフェリシティーちゃんへの影響の大きさ…ですね。ダンくんとフェリシティーちゃん(&セシリーちゃん)は、キング農場…プリンスエドワード島・キング家の「本家の子たち」…なのだと思っていて、読者目線的には、傍家筋であるストーリー・ガールや主役兄弟たちより、今後の行く末が気になる子たちでした。2人にとって、妹夭逝は一生レベルで世界の認知が大きく変革する出来事になるであろうこと、そしてきっと、妹の分まで人生を力強く精一杯生きねばと思うだろうことが想像できます。ダンくんが、農場を継いで11人もお子さんを産んで、立派にキング家を繁栄させていくんだろうな…とか、フェリシティーちゃんが、きっと力の限りでピーターくんを愛し支える人生を歩むんだろうな…とか、ストーリー・ガールの「お遊びの予言」が説得力を持って響いて来ます。(完読時の余韻)「黄金の道」を読んで、「アンの娘リラ」を読んだ際に感じた感動…「なんだこの空中戦は!こんな書き方、観たことがない!」の下地と言うか…明言しないけど点在する情報&ニュアンスで魅せてくる、筋道と納得感!…その片鱗を感じました。あぁ、この作品を書いていたから、「リラ」をあの形でまとめ上げることが出来たんだな、と感じました。モンゴメリさんの天才性の成せる技・空中戦的なお話構成については、今後他作品も読み進める中で、もっと見つけていけるのかな…?見つけていけるよう、他シリーズを読み進めていきたいと思います!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.09.07

コメント(0)

-

アニメ『アン・シャーリー』第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト

アニメ『アン・シャーリー』第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト最新3話の簡単感想です。※以下、原作シリーズを読んだ上でネタバレ全開で好き勝手語ってます。原作シリーズ未読の方はご注意ください!※■第18話 チャーリーのプロポーズ~パティの家賃貸契約~ボーリングブローク生家訪問小学校時代からの旧友・チャーリーくんのプロポーズを速攻で断るアンちゃん。断られたチャーリーくんが発した「孤児のくせに!」というひどい言葉→大学生活2年目以降に友人たちと暮らす家(パティの家)のあてを見つける→フィリパちゃんの帰省についていき、ボーリングブロークの生家を訪れ、両親の話や母の残した手紙を見つけ、両親の存在を実感する18話は、「家」というコンセプトできゅっとエピソードをまとめていました。今回のアニメシリーズにおいては、第1話より、アンちゃんが幼い頃から記憶にない生家&を両親を想像しながら過ごしてきたよ…という前振りをしっかりしていましたし、ここでTV放送は2週間お休みを挟んでいたこともあり、鑑賞者の頭に収まりのよい形で、且つ 心情的にも穏やかで素直に「良かったね」と思える形でまとめられていたのは、鑑賞者目線の軸で非常に納得のいくものでした。原作では、ボーリングブローク生家訪問エピソードはもっと後…大学2年終わりの夏休み前…第20章「ギルバート口をひらく」でギルバートが1回目のプロポーズをして見事に玉砕するエピソードのすぐ後・第21章「きのうのばら」として挿入されています。原作において、ギルバートを振った直後に挿入される生家訪問エピソードは、確かに鑑賞者目線の軸で見たときに不思議に感じるところなんです。ギルバートに心乱された直後に、フィリパの帰省について行く…とか、アンちゃんあまりギルバート振ったことを気にしてないのかな?と受け取られる可能性もある。ギルバート1回目プロポーズ(玉砕)→アンちゃんの意識内においてギルバートの重要性を強調する という流れを考えても、今回のアニメの構成はスマートだし、納得がいきます。ただ、じゃあなんでわざわざ原作においては、この生家訪問エピソードがギルバート玉砕直後に配置されているのかも、ちゃんと理由があると思っています。…アンちゃんの深層の心情筋(トラウマ)の軸がここに通ってる。以前、「アンの愛情」の原作感想記事で一生懸命語っているところなのですが、アンちゃんがギルバート&結婚から逃げ回るのは、出生直後に両親を亡くした生い立ち故、アンちゃんが深層心理では「結婚・家族を築くこと」に対して大きな恐怖心というかトラウマですかね…を抱いていて、どうしても思考回路が『結婚』の手前で一気にシャットダウンしてしまうからだと受け取っています。アンちゃんは複数人からプロポーズを受けますが、どんな男性から求婚されたとしても「この男性と一緒になったら、どんな未来になるのかな」とは一切…絶対考えないんです。「結婚から先」を自分事として想像することが全くできない。「恋愛~求婚」と「結婚~人生」がつながらない。病的なほどに。生家訪問エピソードは、アンちゃんのトラウマの原点に直に触れに行き、両親のたどった「結婚から先の出産~悲劇」までを具体的に提示する重要なエピソードです。明確に「結婚後のビジョン」を魅せるエピソードになるためアンちゃんの心情筋だけの話をするのであれば、原作通り「全く先が見えなくて、怖くてギルバートのプロポーズを拒絶」した後の方がしっくりくる配置だと思っています。これはもう…今回のTVシリーズ構成として、アンちゃんの深層の心情筋(明確に説明はしない)か、鑑賞者の目線筋か、どちらを優先するのかの話だと思いますが…改めて モンゴメリさんの原作『アンの愛情』は、この「アンちゃんの深層の心情筋」に特化して構成されているんだな、と強く感じました。■第19話 幼友達・ルビーちゃんの病悪化→死、同時並行で、アンちゃんが初めて小説執筆女友達の中でも一際可愛いルビーちゃんのキャラクターデザインを見て、絶対に力を入れて映像化してくださるだろう!と思っていたエピソードです。想像通り、映像は表情/演技動作、背景美術…と力が入っており、声優様たちの演技、取りおろしBGM等、あらゆる面でスタッフ様たちの凄まじい意気込みを感じる回でした。特にルビーちゃんの表情…ルビーちゃんが「天国はアヴォンリーと同じなわけない!」と強く言ってしまいアンちゃんが困って泣いてしまって、それを見たルビーちゃんがしまったと思って…そこから「生きたい、結婚して子供を産みたい」と吐き出してすっきりした表情になって…このあたりの表情筋は練に練られてて渾身で、息をのんで見入ってしまいました。素晴らしかったです!ルビーちゃんの想いを目の当たりにしていたからこそ、絶大に輝く本作クライマックス・アンちゃんの『黙示録』の大後悔&独白なのだと思ってます!■第20話アンちゃんの小説、ベーキングパウダー会社の広告賞を受賞、大学生活2年目、パティの家での同居開始、猫×3、ギルバート1回目のプロポーズ、そして玉砕ダイアナちゃんが勝手にアンちゃんの小説を応募した件…まぁ、アンちゃんの承諾を得てからやるべきでしたよね。残念ながらダイアナちゃんには「アンちゃんの文学に対する美学」が理解できませんでした。ーただ結果的には、アンちゃんの方が自分の視野の狭さを見直すきっかけになり、25ドルも稼ぐことが出来ました。そして何より、初めて小説を認められたという実績になりました。アンちゃんにとっては、凄く良い事だったと思います。「生涯の友で居る」って「ずっと変わらないで居る事」じゃないと思います。お互いが人生を歩む中で、それぞれ絶対変わっていく部分があって、それでも相手を想いやって&相手の価値観を尊重して、ずっと変わらない友情を保っていくことなんだと感じました。すごく好きなエピソードです!ちなみに妹は小説のタイトルを『アルビルの”あ”がない』…ルビル?だと思ってたらしいです。あがない=贖い ですね。そして遂に来ましたギルバートの玉砕シーン!!楽しみにしていましたが、ドストレートに盛大で最高でした!ギルバート役の宮瀬尚也さんの、芯のある声質と攻撃的なまでにまっすぐ心を撃ってくる演技がブラボ―!でした。この玉砕シーンは、原作を読み進める中で、オイッ!こんなことしたら…コイツ(ギルバート)死ぬぞっっ!!と明確に思ったシーンでした。だって、ギルバートほどの超仕事脳人間(※)にとっての目指すべきビジョンの一番根幹にあるもの(※※)を完膚なきまでに破壊する行為ですからね。※目標到達に向けて生活の全てが回るタイプの人※※アンちゃんを自分が幸せにしてあげたい!という感情いや…まぁね…ギルバート自身はまだ大学課程がまるまる5年間(通常2年+医科3年)も残ってますし、婚約なんてこぎつけられるような立場じゃねえだろお前…とは思うのですが、目先の資金難故、夏休み長期休暇は短期仕事に従事せざるをえず、アンちゃんと一緒にアヴォンリーに帰ることすら出来ないため、いつ何時アンちゃんにアプローチする輩が現れるとも限らない焦りもあるし…何より…頑張りたかったんだよな…!!目指すべき目標(ビジョン)をアンちゃんと2人できちんと共有して、確固たるものにして、そこに向かって頑張りたかったんだよな…(泣)結果、地獄の(日々に続く)入場ゲートの竣工セレモニーになってしまいましたが、ギルバートがやりたかったことはすごくわかりますよ…(泣)次回は ロイ・ガートナー登場&クリスチン・スチュワートさんも登場ですかね!?妹は、アンちゃん主観の描写…どれだけロイ&アンちゃんのシーンを軽薄に描いてくるか、どれほどクリスチン・スチュワート登場の衝撃を重く描いてくれるか、勉学に没頭していくギルバート(健気にもアンちゃんの前では気丈に振舞う)をどのように描くのか、ここからが今回のアニメの真骨頂のはず!と非常に楽しみにしています。ますます混とんとして、お互いにわけが分からないことになっていく元祖・爆萌えカップルの行く末から目が離せません!次回も楽しみにしています。by姉・妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について

2025.08.31

コメント(0)

-

「ストーリー・ガール」木村由梨子訳 感想+ アンの愛情『黙示録』の章について

「ストーリー・ガール」木村由梨子訳 感想+ アンの愛情『黙示録』の章について「ストーリー・ガール」 (1911年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著 木村由梨子/訳 角川文庫※元は1980年 篠崎書林より刊行)(角川文庫/背面あらすじ)父の仕事の関係で、トロントからプリンス・エドワード島にやってきたベバリーとフェリックスの兄弟。キング農場で個性豊かないとこたちと一緒に暮らすことになった彼らが出会った、すらりと背の高い大人びた少女。虹のような声色でお話を語る不思議な魅力のストーリー・ガールと過ごした多感な10代の日々を、夢のように美しい島の四季と重ね合わせて描く、もうひとつの『赤毛のアン』と呼ばれ愛されるモンゴメリの傑作。本国・カナダでは1990年代に、本作「ストーリー・ガール」シリーズをベースとして、アンシリーズのエピソードも交えた形で「アボンリーへの道」というテレビドラマ作品が制作されているそうです。全91話とか書いてあるので、超大作ですね…。原題は「The Story Girl」。1911年発表の作品とのことなので、「果樹園のセレナーデ」の1つ後の作品になるのかな?本作は『赤毛のアン』で名声を得たモンゴメリさんが、より自身の幼少期の体験談や聞いてきた物語の引き出しを大きく広げ、お話しの上手な女の子を、今ならこの体裁で描くな、というとっかかりで楽しく執筆された作品なのかな?と受け取りました。本作も、以前感想を書いた「果樹園のセレナーデ」と同様に、この先で紡がれるアン・ブックスの下地と思わしき要素が多数見受けられ、非常に興味深い1冊でした!■8人の幼馴染本作を読んで、真っ先に感じたのが『虹の谷のアン』と似てる!でした。本作は、トロントからベバリー(13歳)とフェリックスという2人の兄弟がプリンスエドワード島を訪れるところから始まります。預けられた父の実家・キング農場には、長男・ダン(13歳)、美人で料理上手な長女・フェリシティー(12歳)、争いを好まない温厚な次女・セシリー(11歳)の3兄弟が居ます。近所にはキング家と親戚筋のセーラ・スタンリー(ストーリー・ガール・14歳)が暮らし、彼女の家ではピーターという少年が雇人として働いています。親戚筋ではないですが近所に住む女の子・セーラ・レイ(11歳)も含め、総勢8人の子どもたちでいつも遊んでいます。『虹の谷のアン』は、アンちゃんとギルバートの子どもたち(6人居るが、特に上の4人)と、近所の牧師館に越してきた一家の4兄弟(長男・長女・次女・次男)を掛け合わせ、走らせる中でキャラクターや関係性の試行錯誤・確立を行っている作品と認識しています。今回「ストーリー・ガール」を読んで、8人の子どもたち(男の子4人:女の子4人)のわちゃわちゃを描いている点が完全に被っており、『虹の谷のアン』は基本的に「ストーリー・ガールの要領で執筆」を念頭において着手した作品なのだろうな、と感じました。また、キャラクターについても色濃く繋がりが見て取れます。『虹の谷のアン』の牧師館の4兄弟(ジュリーくん、フェイスちゃん、ユナちゃん、カールくん)ですが、特に上の3人の配置は「ストーリー~」のキング家3兄弟と印象が似ており、キング農場の3兄弟+主人公の弟(フェリックスくん)のイメージを持って牧師館の兄弟たちを走らせたんではないかな、と感じました。「ストーリー~」を読んでの個人的な印象ですが、本作は当初「ストーリー・ガール」というタイトルの通り、おしゃべり上手なセーラ・スタンリーちゃんを一番魅力的に描き、子どもたち、更に周囲の大人たちの輪の中心として描こうとしたのかな…と思います。ただざっと読んだ限り、あまりストーリー・ガール自体の印象は強く残りませんでした。主役のベバリーくんは「ストーリー・ガールが非常に魅力的である」と繰り返し語るのですが…やっぱりアン・シャーリーほどの惹きは感じないというか…アンちゃんは孤児という立場ながら、明朗快活で聡明…に一瞬見えるけど、本当はすごく繊細&怖がりなところが魅力的な娘だと思うので。※ギルバート的 執着&全力で尽くしたくなるポイント「ストーリー~」をざっと読んで、私はどちらかと言うとフェリシティーちゃん&セシリーちゃん姉妹の方が印象的/魅力的に感じました。フェリシティーちゃんは誰に言わせても美少女。高慢で男の子との言い合いも多いですが、料理上手で、両親たちが不在の間は家を預かりきちんとせねばという責任感を見せますし、セシリーちゃんは姉に比べ派手さはないものの、仲間内での喧嘩を諫めたり、年上の子たちにも臆さない芯の強い子です。先にも語りましたが、この2人が「虹の谷~」でメインとなるフェイスちゃん/ユナちゃん姉妹の原型なんじゃないかな、と受け取って読み進めました。本作を読んで、いちばん興味深かったのが次の2つのトピックです。■『世界の終末』・『近しい幼友達の“死”』いずれも「アンの愛情」の話回しにおいて大きく取り上げられるトピックなのですが、ラブスト―リ-を描くにしてはかなり独特というか、普通の思考回路ではまず出てこないよな、モンゴメリさんは天才だな!と思っていました。これらのトピックが、見事に「ストーリー~」の中でガッツリ取り上げられていて、非常に腑に落ちたというか…ここで一度しっかり形にしてるから、「アンの愛情」でもあれだけ自由に、描くべきものに見事に適合させた形に展開させることができたんだな、と感じました。・第19章 恐怖の予言、第20章 審判の日曜日(ジャッジメント・サンデー)新聞に掲載された「最後のラッパ、明日二時鳴りわたる」という一節…つまり、世界の終末(最後の審判)が訪れるという予言です。これを信じた子どもたちは焦り怖がりまくりますが、結局何もなくその時は訪れ過ぎていく…というエピソード。「最後のラッパ」と言われても聖書に詳しくない私にはピンときませんでしたが、調べると新約聖書の聖典・ヨハネの黙示録において、災害の前触れとなる7つのラッパを吹く7人の天使達が登場、各ラッパの合図とともに恐ろしい災害が起こり、最後の第七のラッパで最終的な世界終末が訪れる(?)…とのことで、このくだりを指しているのだと受け取りました。なんか最近…日本でもありましたね…2025年7月5日の予言的なのが…。私はキリスト教の教えに詳しくないので、終末論の考え方が根付いているわけではないのですが、ただ、終末が身に迫る危機意識を高め、いざというと時の動きをシュミレーションする機会として大事な思想なんじゃないかな、と思っています。本作の子どもたちも、ただ怖がるだけではなく、1週間喧嘩して口をきかなかったストーリー・ガールとフェリシティーちゃんが、それを悔いてすぐに仲直りしたり、子どもたちなりに残りの時間を悔いなく過ごそうと、恐怖にかられながらもあれこれ考えます。『アンの愛情』のクライマックス(最終章の前章)の章題は英語原文だと「A Book of Revelation」…和訳では『黙示録』としており、突如として「世界終末」を迎えたアンちゃんが、自身の内から溢れる後悔の念を大爆発させます。この「世界終末」というトピックですが、モンゴメリさんの興味関心どころとしては、やはり誰しもに想起される「後悔の念」の観点だったのだろうと思います。「世界終末」という強烈なトピックに対し、ここで終わるなら…もっとああしておけばよかった、これをやっておけばよかった…という後悔の感情は、世界中・老若男女問わず少なからずは自然と想起されるものでしょうし、一番重要な心情筋がこうした永久不変の概念で作りこまれているからこそ、アンシリーズは「世代も国も超えた全世界中の人々が、共感し楽しむことができる作品」なのだと思います。・第28章 虹のかけ橋、第29章 恐怖の影、第30章 手紙の花束本作のクライマックスとして、幼友達仲間の一人であるピーターくんが "はしか"にかかり、生死をさ迷うエピソードが大々的に描かれます。つい先日まで笑い合っていた仲間に突如迫る死の影は、子どもたちに大きな衝撃を与えます。私自身も小学校高学年の頃に、同じ学区の子が不幸な事故で亡くなったのを知った時、学年も離れていたし話したことはない子でしたが、「こんなことが本当に身近で起こるんだ…!」と凄く衝撃を受けました。カルチャーショックというか…本当に初めて「死」が自分の近いところにもあることを認識した瞬間ですね。あの時の感情は焼き付いていて、数十年経った今でも鮮明に思い出すことが出来ます。「ストーリー~」の子たちに関しては、いつも一緒に遊んでいた仲間うちで起こった話ですので、その衝撃はさらに大きなものだっただろうと思います。特にこのピーターくんというのが、若いながら一際苦労人で…三つの頃に父親が蒸発し、母の稼ぎでは食べていけない為、六つの頃から働きに出ていて、8人の仲間内の中でも他の子たちと違い、あまり学校にも通えていない様子。ただ、誰に言わせても「躾はないが地頭のいい子」で、本作の中でも事あるごとにその有能さを発揮します。正直、本作を読み進める中で、読者目線でのアイドルは完全にピーターくん一択でした。ピーターくんは幸いにも一命をとりとめ、30章では元気になるまでの間、仲間たちから思いやりいっぱいの手紙を受け取り、大喜びします。「アンの愛情」においては、この「近しい友人の死」について、物語中盤・ルビーちゃん病死のエピソードで具体的/悲劇的に印象深く焼き付けておいた上で、クライマックス・ギルバート瀕死の報がアンちゃんに突き付けられます。■2つのトピック→アンの愛情:『黙示録』の章への転換について上述の通り、「ストーリー~」においては2つのトピック:「世界の終末」と「近しい幼友達の“死”」は、全く別物のエピソードとして描かれていました。これが、アンの愛情では一つの大筋に集約されているというか、イコールのものとして、クライマックス『黙示録』の章に据えられています。<アンの愛情の『黙示録』の章の一節>(和訳)聖書に黙示録の書があるように、だれの生涯にも黙示録がある。アンは嵐と暗黒の中で身も世もなく、寝もやらずすごしたその苦悩の夜、彼女の黙示録を読んだ。(原文)There is a book of Revelation in every one's life, as there is in the Bible.Anne read hers that bitter night, as she kept her agonized vigil through the hours of storm and darkness.ギルバートの"死"が、アンちゃんにとっての『黙示録』…つまり「世界の終末」であると言っている一節と受け取っていますが、かなり独特な言い回しだなぁ~~と感じていました。今回、大元の「ストーリー・ガール」の中では「世界の終末」と「友人の死」を別のトピックとして扱っていて、「世界の終末」は世間一般的な「聖書の黙示録」の内容を示していたことを知り、あぁ…だからわざわざ、「アンの愛情」では「ギルバートの”死”は、アンちゃんにとっての『 黙示録 ≒ 世界の終末 』だよ」と強調する書き方になっていたのか、と非常にしっくり来ました。いやぁ…「ストーリー・ガール」、面白かったです!モンゴメリさんの初期発表作に、ことごとく「アンの愛情」の原型を見いだせるというか、あまりに分かりやすく「すべての道は『黙示録』の章に通じる!」状態で、超楽しいです。「ストーリー・ガール」については、2年後の1913年に発表された続編「黄金の道」という作品があるそうで、そちらも是非チェックしなければ!と思っているところです。by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.08.24

コメント(0)

-

赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて

赤毛のアンシリーズのビジュアライズ化に興味があって、こちらのシリーズにも手を出しました。『赤毛のアンの手作り絵本』(Ⅰ~Ⅲ)(白泉社紹介文より)夢あふれるアンの世界。そこに出てきた素敵なお料理や手作りの小物を丁寧な解説とともに紹介。あなたをグリーン・ゲイブルズへ誘います。もともとは鎌倉書房という出版社より、1980年に刊行されたシリーズのようです。その後、白泉社から復刊されているのかな?世界名作劇場のアニメが1979年放送ですので、放送後の刊行に合わせて準備されていたのかな?と感じます。体裁としては、赤毛のアンに出てきた(もしくは出て来そうな)料理や手芸の紹介本です。シリーズ内の時系列に沿って、プロの方たちがイメージを膨らませて作った料理/小物等を、きれいな写真で紹介&詳しい作成方法が掲載されています。(前々から感じていた所なのですが、やはり「80~90年代の 料理・手芸本 の熱量&完成度はヤバイ」というか…バブル期の時間的余裕がある豊かさ&パソコンが普及する前ということで、本当に「この一冊で夢と憧れを提供しきるぞ!」という名著が多い気がします。)とにかく「こんなに制作に力の籠った本を私は知らない!」と感じるほど、熱量のある『超良質本シリーズ』です。特筆すべきが、超美麗な挿絵イラスト!松浦英亜樹さんという男性のイラストレーター様のワークスだそうですが、とにかく素晴らしいです!見ごたえがあります!1冊目は、『赤毛のアン』パート。挿絵がひたすら美麗且つ芸術的で、「上手過ぎる…」しか言葉が出てこないのですが…2冊目・『アンの青春』『アンの愛情』パートになってくると、明らかに熱量が異なったぶち抜きイラストが多数収録されるようになります。『アンの青春』以降は、そもそも1979年のアニメでは映像化されていないので、アニメーションからのファンの方たちにとっても、本書籍シリーズがビジュアライズの最先端を担っていたのだと思います。特に、2冊目以降は、「本編にこんなシーンはなかったが…?」というギルバートがグリーン・ゲイブルスに足繁く通い、デイビー/ドーラと遊んでる体でアンちゃんにメロメロしているイラストが多い!私はこのイラストを見て思いました。「小説で読んだ印象そのままの、完璧なギルバート像だ…!」巻末の著作者様方のコメント集で、「アンが年頃になり、画面の中から笑いかけるのでついつい見とれてしまった」といった内容が掲載されていましたが…完全に男性目線というか、ギルバート目線なんです。アンちゃんがひたすら女神でギルバートがラブファイターなんです。3冊目は『アンの夢の家』~『炉辺荘のアン』までのパート。イラスト自体の陰影がグッと濃くなって、めちゃくちゃ立体的になります。表紙イラストが既に3冊目のイラストの方向性の全てを体現していますが…もはやイラストというか「幸せなブライス一家写真集(撮影/構成 ギルバート)」みたいになって来ます。もともと、妹が本シリーズを購入したのは、アンシリーズを小説で読み進めるにあたり、「子どもたちをビジュアルで見たい!(ビジュアルで見ないと頭に入らない)」という意向があったからでした。正直なところ、特にこの3冊目に関しては本書のイラストやキャラクタービジュアル(子どもたち/スーザン)が完璧過ぎて、「炉辺荘~」を読みながら、本書のビジュアルでしか想像ができませんでした。ギルバートも必要に応じて映り込んで来ますが、基本的にどのカットも美しく、女神なアンちゃんを激写するためのアングルで撮影されています。『アンちゃん(女神)の美しい横顔』への執念が凄まじいです。子どもたち6人もそれぞれ個性的に、活き活きと描写されています。「炉辺荘~」のラストシーン。本編ではアンちゃんは緑の服は着ていませんが、イラストレーター様の強い要望で(ギルバートが一番好きな)緑の服にしたと巻末のコメントに記載があり、完全にギルバート主観で絵を描かれていることが見て取れて面白かったです。ビジュアライズ化の中でも、圧倒的画力&ずば抜けた熱量で「アンちゃん(フィクション)がいかに美しい女神であるか」を、そして「ブライス一家(フィクション)が幸せに生きた証」を、現代の日本人にもきちんと伝えなくては!…くらいな、すさまじい挿絵画家の意欲を感じるスーパーワークスだと思います。…お料理・手芸本のはずなのに‼アンシリーズのビジュアル化に興味がある方は、是非!松浦英亜樹さんの他のワークスも気になったため、入手できる絵本を探して購入してみました。『ピーター・パン』(前・後編)チャイルド本社、1982年、絵:松浦秀昭 名義平面の重層で立体感を表現した、和風・浮世絵風のピーター・パンでした。特に、ピーターパンとフック船長の1枚は、北斎の白波パロも入れ込んだばっちり決まった浮世絵風になっていてしびれました。こんなもの子どもが観たいものでも何でもないと思いますので、ただただ「画家がやりたかったんだな」と感じる作品でした。なんたるアーティスティック絵本!たいへん面白かったです。松浦英亜樹さんですが、イラストレーターの後に服(?)のデザイナーに転身されてる(?)という情報がちらっと出てきました。とにかく「天才…っっ!」と思わず感嘆するイラストばかりなので、イラスト集/ワークス集が欲しいな…(今更無理だと思うけど…)今後も機会を見つけて、ワークスに手を出して行けたら良いなと思っています。by姉・妹◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.08.17

コメント(0)

-

「果樹園のセレナーデ」感想 村岡花子訳

モンゴメリさんのアンシリーズ以外の作品にも手を付け始めました。「果樹園のセレナーデ」(1910年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著 1961年 村岡花子/訳)(新潮社説明文)荒廃した果樹園の古びたベンチにすわって、ひとり静かにヴァイオリンを奏でる美少女キルメニイ。悲運の母の偏愛ゆえに世間から隔絶された口のきけない少女に、大学を出て赴任してきた若い臨時教師エリックが真実の愛をそそぎ、奇蹟を起こすこの美しい愛の物語は、『赤毛のアン』で知られ、生涯青春の情熱を失わなかったモンゴメリ女史の実質的処女作。原題は『Kilmeny of the Orchard』。あとがきを読むと、赤毛のアン(1908年)、アンの青春(1909年)に続いて1910年に公表されたモンゴメリさんの3冊目の小説とのことですが、実際の執筆時期は赤毛のアンより数年前の作品とのこと。文庫自体は薄く、果樹園のセレナーデ本編は170ページ弱です。短編作品ではありませんが、「短編集の中に収められた長めの中編作品」と言っても不自然さのない長さの作品です。「果樹園のセレナーデ」…村岡花子さんの和訳タイトルセンスが素晴らしく、モンゴメリさんの著作一覧(アンシリーズ以外)の中でも一番気になっていた作品でした。文庫の裏にあらすじの記載がなく、どんな話か全くまっさらな状態で読み始めました。…はい。まるまる1作、見事なまでに「『アンの愛情』のプロトタイプ」な作品でした。ギルバート・ブライスの前世がここに居た。めっっっちゃくちゃ面白かったです!!■感情面に特化した(恋愛)作家様の特徴以前、他の作品の感想を書く際に、感情面に特化した(恋愛)漫画家様を例として、あだち充先生、「ちはやふる」の末次由紀先生、「暁のヨナ」の草凪みずほ先生等を上げて、下記のような個人的着目点について長々と語りました。(感情面に特化した作家様の特徴)着目点①作品の中で成熟した感情を、次の作品に持ち込んで、更にひねって出してくる。「感情」は、いち作品の中で、キャラクターが行動でそれを体現することで、より強固になっていく…成長というか、成熟していくものだと思っています。特に連載作品です。いち作品としてのまとまりは、当然読み切り作品や1冊で読み切れる作品の方があると思いますが、ただ連載作品の面白さは何より、感情の成熟過程を見て取れることだと思っています。感情に特化された漫画家様の中で、前作で成熟した感情や、キャラクター同士の関係性を、次の作品にどんどん転生させているんだろうな、と思う作家様が居ます。既に成熟しきった感情を持ち込むわけですから、次の作品は最初からキャラクターの行動・言動が飛んでいて、その作品から読み始めた読者は、「なんだコレ、なんだコレ…」と戸惑いながら読むことになります。キャラクターの爆発的な感情と行動が先走り過ぎて、読者は正直ついていけてないんですが…でもなんかすげぇ感情があるのが分かるから、面白くて読む。漫画作品ではありませんが、今回改めて赤毛のアンシリーズを鑑賞する中で、モンゴメリさんも間違いなく上記のような「感情面に特化した(恋愛)作家様」だと思っています。「アンの友達/アンをめぐる人々」の感想を書いた際には下記の感想を書きました。モンゴメリさんの執筆/編纂時期を考えても、個人的に注目してしまうのが、『アンの愛情』の下地になるような感情やお話構成の作品を、たくさん見つけられるところ!『アンの愛情』は…アンシリーズの中でも、アンちゃんの人生軸を決定づける重要な作品だと思っています。すごく強烈な感情が、繊細なエピソードの積み上げで構築されており、モンゴメリさんご自身の一番の興味分野(結婚)について、咀嚼して咀嚼して、アンシリーズのファンたちの期待に応えられるよう、渾身で繰り出された作品なのだろうと感じています。『愛情』を読んだ際に感じた「なんて強烈な感情なんだ!なんて洗練された構成なんだ!」という印象は、こうやって…短編作品として似た題材を繰り返し形にする中で、キャラクターを走らせることで感情自体を成熟させたり、1話としての構成として魅せ方を試行錯誤したりして、高濃度/高品質なものとして洗練・構築していくものなんだな、とひしひしと感じました。感想記事はまだ書いていませんが「アンと想い出の日々」でも、これまでの短編作品の焼き直しと思わしき作品が複数見受けられました。・キャラクターの転生について本作を読んで、いちばん面白かった点がこちら。「ギルバートの前世が居る!!」本作には複数人の青年たちが登場しますが、特に下記3人の要素で錬成されたのがギルバート・ブライスだな、と感じました。【魂/前世】エリック・マーシャル身体を壊し休業を余儀なくされた大学時代の友人の代わりに、プリンスエドワード島・リンゼイ中学校に来た臨時教師。ただ、その実は、大手のマーシャル百貨店等を経営するマーシャル株式会社の御曹司であり、父が一代で築いた事業をより拡大する気満々の跡継ぎ。大学の美学科を首席で卒業する頭脳明晰且つ非常にハンサムな男性。完全に「ギルバートの前世」みたいな男主人公です。ハイスペックさもさることながら、思い込みの激しさ(一途さ)、すっとんだ行動力等々…「同じ魂」というか。アンシリーズを読んで、ギルバートは…本当に自我が強いというか、片田舎の農家生まれのくせに、なんでコイツはこんなに帝王思想なんだと感じていた、その謎が完全に解明されていく爽快感を感じながら、「果樹園~」を読みました。「そっか~、前世は御曹司だったからか~」と思いました。また、2人の違いも面白いところで…本作のエリックさん、全然悪人ではないし、言ってることも行動も間違っていないのですが、落ち度がなさ過ぎる上に自信満々過ぎて、読んでいて非常に鼻につきます。応援したくなる気持ちが一切湧いて来ません。読者に、「自惚れが強いやつだな」「どっかで痛い目にあって欲しいな」という感情すら想起させます。正直、このエリックさんの人物像は全くアンちゃんの好みではないので、もし彼がアンちゃんに求婚したとしても、基本的にはチャーリー扱い、運が良くてロイ・ガートナーコースで終了だったと思います。【職業/将来像】デビット・ベーカーエリックより10歳年上のまたいとこ。背が低く容姿も良くない青年。様々な困難(おそらく家庭環境)を抱えていたが、マーシャル氏(エリックの父親)の寵愛もありクインスリー医科大学を卒業し、のどの医師となる。※マーシャル氏に出してもらった学費は、最後の1セントまで完済作中では、キルメニィちゃんののどの診療のためにプリンスエドワード島を訪問します。【生い立ち】ラリー・ウェストエリックの友人。経済的な理由で大学を2年で辞め、プリンスエドワード島で教師をしながら学費を稼いでいる。※大学における美人な才女・アグネスと婚約同然の間柄らしい身体を壊し、自身が務められなくなったリンゼイ中学校教員職を「エリックに務めて欲しい」と手紙をよこす。エリックの魂が、ラリーの生い立ちを経てデビットの職業を目指し、ギルバート・ブライスが誕生したことがよく見て取れました。・話筋の転生について今回、果樹園のセレナーデを読んで真っ先に感じたのが、コレ。「まったくアンの愛情と同じ(恋愛の)ストーリー筋だ!」強力な推進力を持つヒーローが、薄倖のヒロインにベタ惚れ・熱烈に求婚し、一度はヒロインの遠慮心もあって、思いっきり振られるものの、最終的にはそれらヒロインの心の枷になっていた部分を払拭し、二人は結ばれ、ハッピーエンド!本作では、ヒロイン・キルメニィちゃんが、自身の姿を醜いと誤解していたことと、「唖(おし・口がきけず、言葉が不自由)」であることから、相手(エリック)を愛しているからこそ「結婚できない!」と断固として言い張ります。以前、「アンの愛情」の感想記事で語っているところなのですが、アンちゃんがギルバート&結婚から逃げ回っていたのは、出生直後に両親を亡くした生い立ち故「結婚/出産(家族を築くこと)」にトラウマがあるからだと受け取っています。アンちゃんは、「ギルバートはどこまでも理想の家族を築き、誰よりも幸せで認められた人生を送るべき人」だと思っています。アンちゃんが1度目のギルバートのプロポーズを全力で拒絶した理由は、「ギルバートがアンちゃんの理想通りではないから」ではなく、「ギルバートの理想的な未来に対し、そこに向かう意志のないアンちゃん自身がふさわしくない為、諦めて他の女性とより良い未来を築いて欲しい」からだと思っています。つまり、アンちゃんがギルバートに言いたかったことは「私の相手はお前じゃない」ではなく「お前の相手は私じゃない」だと思っています。「果樹園~」を読んで、「アンの愛情」で描いている本筋は間違いなくこれと同様のものだと思いましたし、「果樹園~」の話筋自体が「アンの愛情」に転生しているとも言えると思います。(感情面に特化した作家様の特徴)着目点②言葉で感情を説明しなくなる。アンの愛情では上記の話筋について、明確に言葉での説明はしていません。以前書いた『アンの愛情』感想記事でも一生懸命語ってますけど「説明してないけど…でも『ある』」んですよ。モンゴメリさんの中では「果樹園~」で作り切っている感情筋であり、「果樹園~」と「アンの愛情」が世に出るタイミングも数年のタイムラグなので、あんまり説明し過ぎるのも無粋だし、アンちゃん自身も、言葉に出来る次元でトラウマの自覚があるわけではないという前提の上で、「言葉にせず、ニュアンスだけで筋道を読ませる」形に挑戦されたのかな?と想像しています。■「果樹園~」と「アンの愛情」の違いについてここまで「果樹園~」と「アンの愛情」の似た作りについて話を続けて来ましたが、あくまで「果樹園~」は「アンの愛情」のプロトタイプの作品と言う認識であり、2作には明確に異なる部分もあります。「果樹園~」は、絵面/ロマンチック性重視…古い果樹園で出会う美男美女、バイオリンを通じての心の会話…という、ロマンチックなイメージ像をとっかかりとし、膨らませた話筋だと思っています。心情筋という面では、アンシリーズの方が格段に繊細で読み応えがあります。「アンの愛情」は心情筋に特化しており、作中、ドラマチックな絵面としての面白さはほぼ皆無と言っていいストイックな作りです。アンちゃんの大学生活(日常生活)の描写が延々と続き、だからこそラストの『黙示録』のシーンの衝撃が際立つ作りになっているのだと思います。2作の最大の違いは、ヒーロー目線かヒロイン目線か かな、と思います。「果樹園~」は終始ヒーロー・エリック目線。彼はひたすら自身の直感(運命)に突き進んでいきます。反面、ヒロインのキルメニィちゃんの心情筋としては、「未来明るいこの人を邪魔してはいけない」という愛情深い遠慮心は感じられるものの、エリックを自分が幸せにしてあげたい、守ってあげたいという主体的な感情はありませんでした。(エリックが最初から恵まれすぎてるため、その感情を想起させるスキがないとも言う)「アンの愛情」は終始アンちゃん目線で描かれ、彼女自身の内から湧き出る「ギルバートを幸せにしたい」という感情…その感情が生まれ、育ち、炸裂する『黙示録』までの心情筋づくりこそ、「アンの愛情」が描いているものだと思っています。「アンの友達」「アンをめぐる人々」には、ヒロイン目線で、主体的に「ヒーローを幸せにしたい」「この人の生活の中に自分の居場所がある」という感情が生まれる物語も数多く見受けられます。やはり、「アンの愛情」は「果樹園~」をプロトタイプとして据えながらも、そこから踏み込んで、ヒーロー/ヒロイン側の心情筋を繊細に詰め、特にヒロイン側の心情筋を劇的に見せる形で改めて構成してある作品だと思います。「果樹園のセレナーデ」…単体でもロマンチックな面白い短編作品ですが、「アンの愛情」との見比べがめっちゃくちゃ面白かったです!「アンの愛情」の副読本として是非!おすすめです!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて

2025.08.15

コメント(0)

-

劇団四季オリジナルミュージカル『ゴースト&レディ』感想