2012年04月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

欠陥新聞

【欠陥憲法】(1)戦車にウインカー 「軍隊否定」の象徴「チカッ、チカッ」90式戦車の左前方のウインカー(方向指示器)が、オレンジ色のランプを点滅させ、左折の合図を出した。平成23年11月6日夜、北海道苫小牧市内。東千歳駐屯地(北海道千歳市)を出発した陸上自衛隊第7師団の戦車部隊は交差点を行儀良く曲がっていった。演習先の日出生台演習場(大分県由布市など)へ向かうためだ。戦車にウインカー-。珍しい組み合わせのように見えるが、戦場で味方に合図を送るための装置ではない。乗用車など一般車両と同じく、道路運送車両法第41条に則して装着しているのだ。視界の悪い戦車が平時に公道を移動する際は、前後に自衛隊の車両や隊員がつく。ウインカーは必要ないと思われるのだが…。実は、自衛隊法第114条と昭和45年の防衛庁(当時)の訓令によって、戦車は平時でもウインカーを免除されている。それでもあえて、陸自の全戦車が装着しているのだ。除外規定があっても自主的に取り付ける行動の背景には、憲法で明確に規定されていない自衛隊が戦後社会で「認知」されてこなかった厳しい歴史がある。それが一般対象の法令への過度の配慮につながる。戦車のウインカーは戦闘に支障をもたらすものではなく、奇妙な一例という話で済むかもしれない。しかし、憲法の「軍隊否定」「自衛隊不在」によって戦後の日本が運営されてきた結果、有事や緊急事態への対処を誤らせかねない問題は数多く残っている。専守防衛が防衛政策の基本なのに、道路や橋は戦車の重さにお構いなしに造られる。高速道路も一部は有事に滑走路に転用できるようにしておけば合理的だが、そんな配慮はない。ミサイル防衛を唱えながらシェルター一つ造らず、原発は、テロはともかく軍事攻撃には備えていない。東日本大震災でも、自衛隊の活動が、一般法令の制約を受ける事態が生じた。震災直後、被災地は深刻な燃料不足に陥った。陸上自衛隊は北海道などから、救援活動に入る部隊と保有していたガソリンや軽油を民間の船舶で一気に輸送しようとした。しかし、国土交通省の省令「危険物船舶運送および貯蔵規則」で、人と燃料を同時に運ぶには制限があった。結局、まず輸送したのは軽油だけで、ガソリンは後々、海自輸送艦で運ぶことになった。“平時の法令”が緊急事態に行動する自衛隊の行動を制約したことは否めない。もう一つ、深刻だったのは、「自衛隊が被災地のパトロールなど、公共の秩序の維持にあたることを許されなかった」(陸自幹部)ことだ。地元の警察は全力を尽くしたが、未曾有の震災で警察自身も大きな被害を受けていた。被災地すべてに目を配る余裕はなかった。電気も通らず、寒さに震える中で、被災者の不安は募った。自販機荒らしや金庫盗、住居侵入がなかったわけではない。自衛隊がパトロールや犯罪の取り締まりに当たり、警察を助けていれば、安心を与えることになる。だが当時の菅直人首相は、自衛隊法第78条に基づく治安出動を命じることはなかった。大規模な騒乱に備えるだけが治安出動ではないにもかかわらず、だ。(以下略)----例によって産経新聞の記事です。この新聞によれば、世の不合理は何でもかんでもすべて憲法の欠陥のせいらしいのです。それにしても、戦車にウィンカーが付いているのがけしからん、それは「欠陥」憲法のせいだ、というのだから噴飯ものです。戦車にウィンカーが付いているのは日本だけではありません。世界でも多くの戦車にウィンカーが付いています。ドイツ・レオパルドII戦車米国・M1A1戦車韓国・K2戦車旧ソ連製T72戦車(フィンランド陸軍)※T72戦車のウィンカーは、フィンランド軍が旧ソ連から輸入する際に、フィンランドの国内法に適合するよう後付で装備されたと、ずっと昔軍事雑誌の記事で読んだような記憶があります。だいたい、「視界の悪い戦車が平時に公道を移動する際は、前後に自衛隊の車両や隊員がつく。」なんてのはウソですから。北海道の公道を走る戦車(他装甲車両)ですが、みんな単独で走っており、前後に他の車両や隊員など貼り付いてなどいません。こんなものが一般車に混ざって公道を走り回るのに、ウィンカーが付いててなかったら危険きわまりない、程度のことは産経新聞以外の誰にだって分かることだと思うんですけどね。「専守防衛が防衛政策の基本なのに、道路や橋は戦車の重さにお構いなしに造られる。」この発想も逆立ちしている。いったい世界のどこに戦車の重さにあわせて道路や橋を造る国があるのか、具体的に教えてほしいものです。北朝鮮ですか?(あの国なら、確かにありそうな気がしますが)普通に考えて、道路や橋の耐用年数は戦車の耐用年数よりずっと長いのです。新型戦車が開発されたとき、既存の道路や橋は、その戦車の重さなど「お構いなし」に作られているに決まっているじゃないですか。だから、道路や橋の許容重量にあわせて戦車を設計するのが常道に決まっているのです。かつての大日本帝国もそうでした。太平洋戦争当時の日本戦車は世界水準からは大きく立ち後れた、非力で貧弱なものでしたが、その要因の一つは、重量が15トン前後に制限されていたことにあります。当時の日本の道路事情や、特に戦車を船積みする際のクレーンの能力などから、それ以上重い戦車を作ることができなかったのです。ガソリンや軽油の輸送云々の話だって、それは危険性を考慮して定められた制限なのですから、守らなければならないに決まっているのです。まして、民間の船舶で輸送というなら尚更です。まあ、結局は「欠陥憲法」ではなく「欠陥新聞」がいつもの調子で吹き上がっているだけの記事、と言えるでしょう。こんな奴らの思うままに憲法をいじられたりしたら最悪です。

2012.04.30

コメント(2)

-

涸沢~穂高岳山荘

一昨日の晩東京を発って、北アルプスの穂高周辺に行ってきました。例によってテント山行です。後日フィルムの一眼レフの写真をアップするとして、まずはデジカメ写真を。上高地の河童橋から、おきまりの構図で岳沢~前穂高岳を撮りました。朝6時前なので、登山者しかいません。同じく河童橋から焼岳を。明神岳です。どこから撮ったかな。多分徳沢の手前あたりだと思います。横尾から、涸沢への登りに入ります。今年は雪の量は多いのですが、昨日今日は非常に暖かく、というか暑く、雪の上を歩いていても汗だらだらです。雪山だから、長袖しか持っていかなかった。半袖Tシャツなら、少しは快適だったかも。涸沢に着きました。風は涼しいんだけど、日差しは相変わらず暑いです。涸沢のテント村。今夜の我が家もこの中にあります。このあともテントは続々と増えて、夕方4時ころ、長野県警の山岳警備隊がテント数を数えているのがチラッと聞こえたのですが、200張りと言っていました。深夜、星空を見上げたら、降るような星の海でした。天の川も見えた。ヘッドランプを点灯すると見える星が減るのですが、それでも東京よりはずっと多いかな。三脚がないので星空の写真は撮れませんでしたが。で、夜になっても相変わらず暖かいんです。この時期の涸沢では、たいていは明け方にテント内は結露がパリパリに凍るのですが、今朝はテント内はまったく凍結しませんでした。気温は、氷点下ではあったと思いますが、マイナス1~2度くらいだったんじゃないかな。で、朝です。モルゲンロード(朝焼け)に染まる涸沢岳同じく奥穂高岳(山頂は見えません)同じく北穂高岳で、どうしようかなと思ったのですが、ちょっと強行スケジュールながら、穂高岳山荘まで登ってから下山することにしました。登山ルートです。「ザイテングラード」(アズキ沢とも)と呼ばれるコースです。赤い線を登りました。例年のルートは青い線のルートらしい(前に登ったのは9年前なので、覚えていませんけど)のですが、山岳警備隊によると、こちらのルートはまだ雪崩の可能性があるとのことでした。穂高岳山荘に着きました。(途中はカメラを出す余裕がなかった)涸沢を5時半ころに出て、到着が7時半過ぎでした。所要2時間というところです。山荘からちょっと涸沢岳方面に登ったところから、奥穂高岳を撮りました。奥穂高岳の一番危険な部分です(山頂は隠れている)。山小屋から同じ場所を見上げました。無雪期なら、特にどうということはないルートで、私も10月に登ったことはありますが、雪のある時期はちょっとね・・・・・・。前穂高岳です。下りです。はっきり言って、かなりの急斜面です。無雪期には、登山道はつづら折りになっているのですが、この時期は登りも下りも直登ですから。で、登りはトレースを伝って登るので、特に問題はなかったのですが、このトレースが下りは使えなかったのです。なぜって、まだまだ登りの登山者が数珠繋ぎになっているから。仕方がないので、よく分からない踏み跡をたどったら、途中で踏み跡が消えてシリセードの跡に化けていました。じゃあ、私もシリセードで下りてみるかなと、試してみました。雪面に尻餅をついて、ピッケルで制動をかけながら滑り下り・・・・・・制動がかからないんですけど!雪面がグズグズすぎて、ピッケルをたたき込んでもなかなか止まらないんです。これって滑落?と思ったら止まりました。尻の下の雪が小山のようになって、その摩擦で止まったのです。その後も3回くらいシリセードを繰り返したのですが、気がつくと肩にたすき掛けしていたカメラ(一眼レフの方)が雪玉状態に。これじゃカメラが壊れちゃうかなと思い、シリセードはやめにして、あとは歩いて下りました。この写真のあたりは、適度に雪がグズグズで、かなりのスピードで歩けた。結局、登りは2時間かかったところが下りは1時間。さすがに速かった。しかし、その後涸沢でテントを撤収して横尾まで下った、その下りの長いこと長いこと。荷物の重さは、昨日の時点では18~19kgくらいでしたが、下山時は食料も減り、水も最低限なので、多分15~16kgだったと思うのですが、たったそれだけの荷物が、どうしてこんなに重いんだろうか。特に横尾の手前が長かった。登りの時の3倍も長い気がしました。で、やっと横尾に着いたのが12時半。しかしここから上高地までまだ11km。明日の予定がなかったら、ここで泊まっちゃうところなのですが、とにかく今日中に帰らなければならないので、よろよろになりながら4時前に上高地にたどり着きました。荷物が重いのはテント泊では毎度のことですけど、腰が痛くなったのはショック。尾てい骨の付け根あたりが痛いのです。とりあえず歩くのに支障はなかったけど、年齢を感じてしまいました。

2012.04.29

コメント(0)

-

5月4日 ザ・よこはまパレード←雨天につき順延

当初予定は5月3日でしたが、この悪天候のため、さきほど5月4日に順延されることが決定した旨の連絡がありました。5月3日5月4日に横浜で開催される ザ・よこはまパレードに「アンデス村祭り隊」のメンバーとして出ます。多分私がこれまでに演奏した中でももっとも大人数を前にした演奏です。(観客総数は数十万人)山下公園から伊勢佐木町まで3.5キロほどを演奏しながらのパレード。体力の限界に挑戦といつた趣もありますけど。第60回ザ・よこはまパレード

2012.04.27

コメント(2)

-

これは信じられない

被害者の連絡先、少年の父に漏らす 亀岡事故で京都府警京都府亀岡市で集団登校中の市立安詳(あんしょう)小の児童ら10人が軽乗用車にはねられ、女児と引率の保護者が死亡した事故で、捜査にあたる亀岡署が、逮捕された運転手の無職少年(18)=自動車運転過失致死傷・道交法違反(無免許運転)容疑で送検=の父親に被害者10人全員の住所や電話番号を教えていたことがわかった。府警監察官室は個人情報保護法などに抵触する恐れもあるとみて調査を始めた。(中略)署が遺族側に説明した内容などによると、事故後、逮捕された少年の父親が「被害者に謝罪したい。連絡先を教えてほしい」と署側に申し出たのに対し、交通課の署員が上司に相談せず事故翌日の24日に連絡先を教えた。(以下略)----この事故は実に悲惨で、私も子をもつ親の一人として慄然とするものがあります。それはともかくとして、この事件への対応で京都府警が批判を浴びています。一つは、事故の当夜に懇親会を開いて飲酒をしていた、という件。しかしこれは、どうも私はあまり批判する気にはなりません。批判のための批判という気がするのです。千葉県警の慰安旅行騒動のように、現在進行形の事件を放置して、被害の拡大を招いたというのとは話が違いますから。だけど、これはダメです。加害者の家族に被害者側の承諾を得ないで個人情報(連絡先)を教えるというのは、絶対にあってはならないことでしょう。個人情報取り扱いの基本中の基本だと思うのですが、どうしてこういうことが起こるのか、まったく信じがたい。今回の件は、犯人の父親が、一応は善意のつもりで謝罪のために連絡先を聞いたようですが(それにしたって、加害者の家族が警察に被害者の連絡先を聞くという行動もまた、かなり非常識な行動のように私には思えます)、一歩間違えれば、逆恨みの犯罪を招くという事態だってあり得ないことではないでしょう。それにしても、警察(あるいは警察官個人)の不祥事の、なんと多いことか。警察官自身逮捕される事態も、頻繁に報じられています。これは警察(あるいは警察官)の質が劣化していることを意味するのでしょうか、それとも以前はもみ消されていただけだったのでしょうか、果たしてどちらなんでしょうか。と思ったら、被害者の個人情報を漏らしてしまったのは警察だけじゃないんですね。京都無免許運転事故 死亡女性の携帯番号、小学校教頭が少年側に京都・亀岡市で無免許運転の車にはねられて亡くなった女性の携帯電話の番号が、逮捕された運転手の少年の父親に渡った問題で、番号を伝えたのは、女性の娘が通う小学校の教頭だったことがわかった。この事件では、亀岡警察署交通課の50歳代の男性警部補が、被害者10人の固定電話の番号などを、逮捕された少年の親族に渡していた。---あーーあ、何てことだ。もっとも、残念ながら学校はこの種の情報管理がなっていない例があることを私は知っているので、「やっぱり」という気がしないでもありません。

2012.04.26

コメント(2)

-

ああ、浜岡原発

浜岡原発、津波21メートルでも「安全」 保安院確認内閣府の検討会が、最大21メートルの津波に襲われると想定した中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)について、経済産業省原子力安全・保安院は25日、いま津波が来ても原子炉の冷温停止状態は維持できることを確認した、と発表した。中部電がまとめた津波の影響評価を審査した。想定は南海トラフ沿いの巨大地震に伴って発生する津波で、現在工事中の18メートルの防波壁を3メートル上回る。これを受け、中部電力は津波の影響を評価し、16日に報告書を保安院に提出していた。それによると、原発の敷地が浸水して原子炉の注水冷却機能が失われても、原子炉や使用済み燃料プールにある核燃料の露出まで最短で約6日間あり、その間に標高21メートル以上に保管されている重機でがれき類を撤去して可搬式のポンプで注水すれば安全を確保できる、としている。---浜岡原発については、不可解な点があります。防潮堤の建設される場所です。海岸沿いに砂丘があって、その後方に防潮堤があるのですが、以前、当ブログの常連であるおっちゃんが、別の掲示板で「この位置は変ではないか、なぜ砂丘の一番上に作らないのか」と書いていたことがあります。その当時は、私はそのあたりのところはよく分からなかったのですが、改めてこのような断面図を見ると、確かに変だなと私も思います。砂丘の上に防潮堤を作る方が、高さを確保できるからです。想像するに、砂丘の上では地盤が軟弱すぎて防潮堤など建設できない、というのが理由かも知れません。でも、砂丘の上に限らず、このあたりはみんな軟弱地盤だそうです。中部電力の公式発表によれば、浜岡原発の下には固い地盤があるそうですが、実際には固い基盤なんてない、という説もあります。どちらが事実なのかは私には分かりませんが、電力会社の説明を鵜呑みにはできないなと思います。ただ、いずれにしても防潮堤は津波を防ぐことはできるかも知れませんが、地震の揺れの被害は食い止めてはくれません。東日本大震災は、津波の被害が大部分でしたが、いつもそんな地震ばかりとは限りません。何しろ東海地震の想定震源域のど真ん中に建っている原発ですから、震度7クラスの揺れが来る可能性が高い。1000ガルに耐えられる耐震補強をした、とのことですが、以前の記事で何度も書いているように、近年の大地震で記録されている揺れの強さは、いずれも1000ガルよりはるかに大きいのです。で、この記事ですが、そりゃ確かに今は比較的安全でしょう。何しろ原発は稼働していないんだから。(もっとも、福島第一原発の4号機は、止まっていても事故が起きてしまったけれど)問題は、稼働しているときに地震が起きたらどうか、ということです。地震の揺れと、その直後の津波のダブル攻撃です。「標高21メートル以上に保管されている重機」がすぐに動けばいいのですが、重機の置いてある場所だって軟弱地盤ですから、すぐに使える状態かどうかも定かではありません。いずれにしても、浜岡原発の再稼働には私は絶対反対ですし、さすがに世論もそれは認めないでしょう。浜岡は直ちに廃炉にして、燃料棒は撤去するに限ります。燃料棒がなければ事故の心配はないですし、そうなれば防潮堤の建設も不要になります。

2012.04.25

コメント(0)

-

改めて今夏の電力需給予想を検証する

昨年夏はに引き続き、今年の夏も「電力が足りない」という大合唱が、政府・電力会社・マスコミなどから聞こえてくる季節になりました。昨年夏は東京電力の電気が足りない騒動でしたが、その結末について当ブログでも検証したことがあります。改めて、今夏の電力消費を検証してみる(2011.10.4)昨年夏、東京電力管内で最大電力を記録したのは、8月18日(木)午後2時台、電力は4922万Kwでした。一方、一昨年の最大電力を記録したのは、2010年7月23日(金)やはり午後2時台です。電力は5999万Kw。減少の内訳は、大口は600万kw(29%)の減、小口は400万kw(約19%)、一般家庭は100万kw(約6%)の減なので、この数字からは大口(大企業)の節電努力がいちばん大きく、一般家庭の節電努力はいちばん少ない、ということになります。これを見て、一般家庭の節電努力なんてたいしたことがない、と断じる人もいるようですが、これは、昨年と一昨年の最大電力を記録した日、記録した時間のみの比較です。月間の電力消費量トータルで見ると、一般家庭の8月の電力消費は17%の減少で、減少幅は大口契約より大きいのです。それに、元々平日日中は一般家庭の在宅率が低い時間帯です。在宅していない家庭で節電といっても、もともと冷蔵庫と待機電力くらいしか使っていないんだから、節電の余地がほとんどない。一方、大口電力の節電600万Kwの内訳ですが、休みを平日にして土日に工場を稼働する土日シフトによる節電が100万Kw、それ以外の節電(電灯の消灯やエレベーター・エスカレーターの休止、冷房温度設定を上げるなど)効果によるものが500万Kwとのことです。鳴り物入りで土日シフトが行われた割りには、その効果はごくわずかだったわけです。ところで、今夏の電力需要予測では、必ず「一昨年並の猛暑だったら」という前提がついて回ります。でも、はっきり言ってその前提はおかしい。まるで昨年は猛暑ではなかったかのような話になっているからです。昨年だってかなりの猛暑でした。一昨年夏は、延々と毎日ひたすら猛暑が続いたのに対して、昨年は7月末~8月初めとお盆後に涼しい日が何日も続いたのですが、8月5日頃から18日までは、連日連日強烈な暑さでした。去年の最大電力を記録した8月18日の最高気温は36.1度、昨夏の最高気温でもありました。それに対して一昨年の最大電力を記録した7月23日の最高気温は35.7度ですから、最大電力を記録した日同士の比較では、去年の方が暑かったのです。(一昨年夏の最高気温は8月17日の37.2度、その日の最大電力は5887万Kwだった)これらの条件を考え合わせると、「一昨年並の猛暑」を想定しても、昨年とそう大きな差はないと思われます。昨夏と同様の節電が維持された場合、昨年より100万Kw増える(土日シフトが今夏は行われない見込みの分)だけでしょう。それに対して東京電力管内の最大電力需要見込みは、なぜか5520万Kwとされているのです。ただし、東京電力はこの需要見込みに対して、原発なしでも供給力は足りるとしています。それに対して、大飯原発再稼働が問題となっている関西電力は、最大需要見込みが3030万Kwとなっています。でも、昨夏の関西電力の最大需要は8月9日の2784万Kwです。その日の大阪の最高気温は35.6度もありました。一昨年夏の最大需要は8月19日3095万Kwで、最高気温は36.6度。今年、一昨年並の猛暑だとしても、3030万Kwにもなるんでしょうか。大いに疑問を感じます。東京では、現在でも地下鉄の構内や電車内の蛍光灯はかなり間引きされているし、地上を走る私鉄では日中は車内蛍光灯が全部消灯されている例もありました。関西電力管内では、昨夏はどの程度の節電が行われていたのでしょうか。私は昨夏は大阪に行っていないので正確なところは分からないのですが、少なくとも東京よりは節電できる余地が大きいのではないかという気がします。

2012.04.24

コメント(2)

-

循環呼吸

昨日は、またまたフルート・アンサンブル倶楽部に行ってきたのですが、途中からはなぜかフルートのアンサンブルではなく、循環呼吸の練習になってしまいました。音楽に詳しくない方のために説明しますと、循環呼吸というのは、管楽器を息継ぎなしに吹く奏法です。具体的にいうと、口に息をためて、それを送り出している間に鼻で息を吸うことで、息継ぎで音がとぎれることなく管楽器の音を出し続けるという吹き方です。フルートでの循環呼吸循環呼吸による45分間の息継ぎなし連続演奏の記録を持つケニー・Gの循環呼吸(ソプラノサックス)オーストラリアの先住民、アボリジニの民族楽器であるディジリドゥの奏法が、循環呼吸を使います。なぜか我が家にはデジリドゥがあるのですが、これを手に入れたとき、循環呼吸を会得しようとしたのですが、どうもうまくいかなかった。デジリドゥは、いわゆる金管楽器の一種で、音を出すのは簡単なのですが、循環呼吸ができないと、息が10秒も続かない。とぎれとぎれに音を出してもあまりおもしろくない楽器なので、完全にお蔵入りしている状態です。ディジリドゥの循環呼吸で、昨日は、水を入れた紙コップにストローで息を入れるという練習方法だったのです。これだと、ごく弱い息になってもあぶくが出るので、確かに循環呼吸の練習にはもってこいです。でも、私の場合、どうしても口にためた空気を送り出しにかかってから、鼻が息を吸い始めるのに一瞬の時間差があるため、口の空気がなくなるまでに息が吸いきれないんですね。それに、口の空気から肺の空気に切り替えるときに、どうしても一瞬息がとぎれてしまう。それでも、何回かに1回はとぎれずに息が続くようになりました。それで、早速家に帰ってからケーナで循環呼吸を試してみました。でも、やっぱりダメ。ストローならいいけど、ケーナだと循環呼吸の間は息が弱すぎて、音にならないのです。うーん、やはり循環呼吸会得の道は険しい。それにしても、循環呼吸は前述のようにオーストラリアのアボリジニの奏法として有名ですが、Wikipediaによると、北アフリカ・中近東・アジアでもあるそうです。これは、今から数万年前に共通の祖先が会得していた奏法か、それともそれぞれの民族が独自に編み出したのか。興味あるところです。

2012.04.22

コメント(4)

-

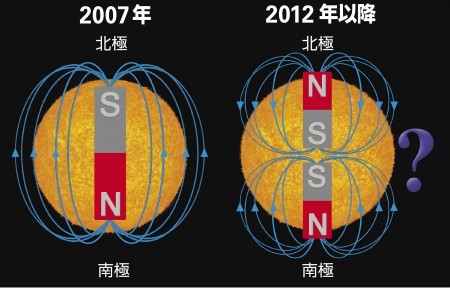

太陽磁場の不思議

太陽磁場、来月に4極化か…300年前は寒冷に国立天文台などは19日、5月にも太陽の磁場が反転し、北極と南極にN極(プラス磁場)、赤道付近に二つのS極(マイナス磁場)が出現する「4重極構造」に変化するとの予想を発表した。約300年前に地球が寒冷化した時期と太陽活動の特徴が一致しており、温暖化の一時的な抑制につながる可能性もある。同天文台の常田佐久教授(太陽物理学)らは、太陽観測衛星「ひので」を使い、磁場データを分析。昨年7月以降、北極の磁場がS極からN極に反転し始めたことを確認した。一方、ほぼ同時に反転するはずの南極はN極のままで変化せず、4重極構造が確実視される状況となった。磁場反転の原因は未解明だが、約11年周期の黒点の増減と同期することが知られている。直近の黒点周期は13年近くに延び、北半球の平均気温が0・6度下がった17~18世紀とよく似ている。当時も4重極構造だったと推定されるという。---この記事、実はちょっと気になるところがあります。各紙の報道による磁極の構造は、元々はこういう構造だったのが↓こういう構造に変ってしまうということです。ところが、一つだけそれとは違う説明をしているところがあります。太陽の北極も南極もN極に? 観測衛星「ひので」がとらえた,太陽磁場の奇妙な事実現在の太陽は「棒磁石が二つ連なった状態」 常田教授は次のように話す。「今,太陽の基本的な対称性がくずれていると考えられます。本来は両極域とも次の極大期にほぼ同時に極性が反転すると考えられていました。しかし,北極域は本来の約11年周期で極性が反転しつつあり,南極域は約12.6 年で反転する可能性があります」。2007年の太陽は,磁力線が南極側のN極からでて,北極側のS極に入るふつうの構造(2重極)だった。それが,2012年1月では,南北の両極域にN極ができ,太陽の中心付近にS極ができるという構造になっている。つまり,棒磁石が二つ連なった構造(4重極)になっていると想定できるという。---4極構造は同じでも、その形がずいぶん違うのですが、どちらが本当なのでしょう。後段は科学雑誌ニュートンの記事なので、こちらの方がより正しいんじゃないかという気もするし、しかし棒磁石を二本縦に並べたら、S極同士が反発してこんな形にはできないから、主要紙の報じる形の方が自然な気もするし・・・・・・。ともかく、太陽の磁気が通常の2極構造から4極構造に変化しつつあることは確かなようです。地球の磁極も反転することがあります。地球史上という尺度で見れば、磁極反転は無数に起こっていると言っても良いのですが、人間の時間の尺度で見ると、非常に稀な出来事です。最後の磁極反転は約80万年前。また、一定の期間ごとに起こるものではなく、白亜紀頃には5000万年も磁極反転のなかった時代もあり、過去1000万年以内では、数万年程度の頻度で起こったこともあります。それにしても、人間の一生の間にお目にかかるようなものではありません。ひょっとしたら、今だって磁極反転が進行中なのかも知れません。よく知られているように、磁極と地軸の北極・南極は同じ位置ではなく、約11度のずれがあります。磁極の位置は年々動いており、このままのスピードで動いていけば、数千年後には反転しているかも知れません。それにしても、地球の磁極は、11年という短い時間で反転することはないし、まして4極構造になることもありません。太陽は、直径で地球の100倍も大きな星でありながら、11年周期で磁極がころころと反転する、あろう事か、磁極が4つになることまである、不思議なものですね。いや、太陽は宇宙全体で見るとごく平均的な恒星なので、宇宙規模で見れば、太陽の方が普通で地球が不思議なのかも知れませんけど。で、1645年から1715年までの70年間、マウンダー極小期と呼ばれる時期に、太陽に磁極が4つあったのではないかと推定されていて、今回その再来ではないかと疑われてるいるわけです。マウンダー極小期は、その間太陽の黒点数が著しく減少し(この時代に、太陽の黒点数を継続的に観測していた天文学者がいたわけです)たことが知られています。黒点数と太陽活動の活発さは比例していますから、黒点が少ないということは太陽の活動が低調、ということであり、それが中世の小氷期と呼ばれるこの時期の寒冷気候と関係があるのではないかと推定されています。実際のところは、ニュートンの記事によれば、あと10年は極域の調査をしないと,今後の太陽の活動予測はできないそうですから、目下のところは「その可能性がある」という程度の話ではあります。それにしても、太陽は地球のすべての生命の源ですから、今後の動向に注目する必要がありそうです。

2012.04.21

コメント(2)

-

カネに境界はあっても、放射能に境界はない

「再稼働せんなら大阪湾に原発を」 おおい町で会合再稼働に向けた手続きが進む関西電力大飯原発3、4号機が立地する福井県おおい町で19日夜、町民向けの議会報告会が開かれた。周辺の自治体が現時点での再稼働に反対を表明していることに対し、町民からは「立地自治体が一番リスクを被っている」などと不満や憤りの声があがった。報告会は町議会が開催。原発のある大島地区で約20人、役場がある町中心部の本郷地区で約30人が参加した。大島地区の会場では年配の男性が「恩恵を受けとったのが、悪みたいに言われる。それなら大阪湾に原発を作ったらいい。再稼働せんなら大阪でも東京でも原発を持って行ってほしい」と発言した。本郷地区では、隣接する福井県小浜市の市議会が関電に立地自治体並みの安全協定を求めたことへの批判が出た。参加した男性(62)は「安全協定はあくまで立地自治体に必要で隣接は不要。小浜市が要求すると、滋賀、京都、大阪も同じ要求をして収拾がつかなくなる」と訴えた。「脱原発」の流れに対する不安の声も相次いだ。ある男性は「福島の事故で原発が危険だとは腹の底でみんな思っている。原発がある間に企業誘致をしてほしい」と町議に求めた。 (以下略)---原発のある自治体には、もちろん事故のリスクもありますが、落ちるカネもある。事故が起きてもその被害が原発の立地自治体のみに局限されるのであれば、その自治体だけが安全協定を結べば済むでしょう。しかし現実には、ひとたび原発事故が起これば、放射能には国境も都道府県境もありません。立地自治体が一番リスクを被っているというのは事実ではあるでしょうが、大事故になってしまえば、周辺自治体の被るリスクも差はほとんどありません。そうである以上、周辺自治体だって安全協定を求めるのは当たり前です。原発から落ちるお金は地元自治体のもの、事故のリスクはみんなのもの、というのでは、周辺自治体が納得するはずもありません。だから、事故が実際に起きてしまった福島県を除くと、原発再稼働問題は、地元自治体は再稼働賛成、周辺自治体は再稼働反対というのが、大筋の傾向です。浜岡原発もそう。そういえば、浜岡原発の地元御前崎市長選挙についての報道で、こんな記事もありました。<御前崎市長選>「脱原発、生活苦しい」現実路線を選択同市池新田の投票所に足を運んだ50代の男性会社員は「(想定される津波高の)21メートルなんて、学者や国の人は言うけどどこまで根拠があるのか。原発反対派の人は、原発で働いている人の生活がどうなるのか考えてほしい」と話した。(中略)(当選した石原市長は)21メートルの津波想定については「国から根拠をしっかりと聞かせてもらいたい。21メートルが独り歩きしてしまうことは街づくりにも影響する」と語り、中部電力の対応については「(防波壁の建設を)海抜高18メートルでやっている中で、今になって21メートルと言われても、後出しじゃんけんのようなもの。中部電力と話をして行く中で、対策を取ってもらうしかないだろうと思う」と話した。---そりゃもちろん、津波想定波高21メートルというのは、神様ならぬ人間の予想ですから、どこまで正しいかは分かりません。だけど、去年3月10日以前ならともかくとして、あの震災、あの大津波の記憶も生々しい中で、津波の想定波高に「どこまで根拠があるのか」「後出しじゃんけん」などと言ってしまう感覚って、何なのかなと思います。私は、YouTubeで今回の地震、津波の映像をずいぶん見ましたけど、あれを見たら、最大波高21メートルの津波の可能性というのは、現実離れした想定とは全然思えない。昨日の記事にも書いたように、津波はV字型の湾や岬の突端では波高が高くなる傾向があります。御前崎市というのは、まさしく太平洋に着き出した岬の先端です。東日本大震災で、津波の最大到達高度が40メートルとされていますから、東海/東南海/南海地震において御前崎の最大波高が21メートルという想定は、大げさなものではなく、かなり妥当なものだろうと思います。

2012.04.19

コメント(0)

-

この堤防で大丈夫とは思えない

大飯原発の再稼働が問題となっていますが、改めて大飯原発のイラストを見て、私は考え込んでしまいました。画像の出典は、こちらのブログです。第一に、いろいろな安全策は「これから実施予定」のものばかりです。つまり、現時点では安全対策は何も改善されていないにもかかわらず、再稼働されようとしている、ということです。加えて、もう一つ気になるのは堤防の高さです。現状は5メートル。それを平成25年度、つまり来年に8メートルにかさ上げするというのです。現状はいうまでもなく、かさ上げされた8メートルでも、低すぎやしませんか。いうまでもなく日本海側でも地震は頻繁に起きており、津波も起きています。近年の著名な例は1983年の日本海中部地震 マグニチュード7.7、津波の最大波高14.9メートル、津波による死者100人1993年の北海道南西沖地震 マグニチュード7.8、津波の最大波高16.8メートル、死者行方不明者230人(地震と津波あわせて)の二つがあります。いずれも、8メートルの堤防などあっさりと乗り越えてしまう高さです。津波の波高は、海岸線の地形によって変りますが、一般的に入り口が広くて奥行きが狭いV字型の湾や、岬の突端は波高が高くなる傾向があり、逆に入り口が狭くて奥行きが広い湾では波高が小さくなる傾向があります。では、大飯原発の立地はというと、若狭湾に突き出した大島半島の先端なのです。どう考えても、津波の波高が高くなりやすい場所に原発がある。民主党の仙谷由人政調会長代行(元官房長官)が、原発が再稼働しないと日本は集団自殺だと放言したと伝えられています。しかし、たった1年前にあれだけの規模の原発災害を起こしながら、小手先だけの対策だけで安易に原発再稼働を認める態度こそが、日本を集団自殺に導く行動であるように私は思います。

2012.04.18

コメント(0)

-

東京都が尖閣諸島を購入するそうですが

「東京都が尖閣諸島を買う」石原知事、米シンポで表明米ワシントンを訪問中の石原慎太郎・東京都知事は16日午後(日本時間17日未明)、現地で講演し、都が尖閣諸島を購入する方針を明らかにした。すでに個人所有者側から同意を得ているといい、年内にも都議会に提案する。尖閣諸島をめぐっては中国が領有権を主張しており、外交問題に発展する可能性がある。石原知事は「東京都は尖閣諸島を買うことにした」と述べた。「日本人が日本の国土を守ることに何か文句がありますか」「中国は、尖閣諸島を日本が実効支配しているのをぶっ壊すために過激な運動をやりだした。とんでもない話」と批判し、「やることを着実にやっていかないと政治も信頼を失う」と述べた。また、知事は講演後、「尖閣諸島周辺は豊穣(ほうじょう)な漁場で、自然エネルギー開発でも大きな可能性を持っている。島々を舞台として様々な施策を展開する」との考えを示した。----確かに、尖閣諸島は日本の領土であり、中国側の言い分は、この件に関する限りまったく間違っていると私も思います。が、それはともかくとして、尖閣諸島は沖縄県にあります。それを東京都が税金を使って購入する根拠はいったいなんでしょう。 「日本人が日本の国土を守ることに何か文句がありますか」とのことですが、それが東京都の行政に関連する範囲内のことならともかく、東京都とは縁もゆかりもない、1800kmも離れた土地をそのために購入というのは、常軌を逸しています。だいたい、口を開けば「安全保障と外交は国の専決事項だ(だから自治体は口を出すな)」と叫んできた保守派の連中は、このことをどう思っているんでしょうか。だいたい、強硬論を振りかざせば領土が守れると思うのは、短慮に過ぎると私は思うのです。強硬論を振りかざせば、極右の自尊心は満たされるかも知れませんが、その結果は悲惨なものでしかないと思われます。一昨年9月に、尖閣諸島沖で中国漁船の船長が海上保安庁の巡視船に体当たりをしたとき、当時の前原国交大臣(海保は国交省の外局)が、定見のない硬直的強硬論を振りかざした挙げ句に、結局は船長釈放、送還ということになったのは記憶に新しいところです。あのとき、ネット右翼や自民党は「弱腰」「土下座外交」などと叫んでいたけど、当の自民党が政権にあったときは、尖閣諸島に上陸した中国人活動家を逮捕すると、即刻強制送還しています。そのやり方は、はっきり言ってまったく正しかったと私は思う。逮捕した(日本が尖閣諸島を実行支配していることを示した)上で、問題大きくならないうちにさっさと送り返す、これ以上の解決策はありません。それに対して、民主党の前原がやったことと言えば、強硬論を振りかざした挙げ句に結局は釈放、問題を大きくして傷口を広げただけです。でも、今の自民党が政権に戻ったとしたら、あのときと同じ柔軟性があるとは思えませんけどね。尖閣諸島を巡る問題に関しては、日中両国とも、口ではお互いに強硬的な領有論を叫びつつ、実際の行動では、お互いに相手を極端に刺激するような策は避けてきています。前述のとおり、それは自民党政権の時代からずっとです。島の実効支配は、さりげなく、しかし着実に海上保安庁が押さえてきました。しかし、それ以外のことでは、無駄に対立を招くようなことは避けてきたし、それこそが島の実効支配を維持するための、ある種生活の知恵でもあったのだと思います。それをぶち壊して、成算のない強硬論を振りかざしたらどうなります。結果として島の実効支配を危機に陥れるだけのことです。その挙げ句に戦争にでもなったらどうなりますか。尖閣諸島は日本の重要な領土ですが、しかし無人島です。誰も住んでいない島のために戦争をやって、人が死ぬのはあまりに馬鹿馬鹿しい。強硬論を振りかざす石原が真っ先に戦死するならともかく、そうはならないことは明らかですからね。だいたい、「日本人が日本の国土を守る」と言いつつ、それを日本国内で発表せず、よりによって国外で発表するというのは、何なんだろうなと思います。

2012.04.17

コメント(15)

-

山小屋掘り起こし

北アルプス:「小屋開け」涸沢ヒュッテで始まる 長野雪に埋もれた北アルプスの山小屋を掘り出し、27日の営業再開に備える「小屋開け」が16日、涸沢ヒュッテ(長野県松本市)で始まった。小屋がある標高2300メートルの涸沢は、一面の雪原の中。春の日差しの下、スコップを手に集まった従業員は、まず高さ4メートルの小屋の2階の窓を掘り出した。ヘリコプターで次々と除雪機や野菜などの食料が下ろされると、総出で小屋に運び込んだ。----実は、このゴールデンウィークに、涸沢に行こうと思っています。(上高地までのバスは予約した)山小屋には泊まりませんが(テント泊なので)。小屋の掘り起こしが始まったということは、とりあえず涸沢付近に雪崩の危険はなくなってきた、ということなのでしょう。このあたりは、ゴールデンウィークにはまだまだジャンジャン雪が降りますけどね。ところで、今年の雪の状況はとざうかなと思って、涸沢ヒュッテのホームページをのぞいてみました。すると・・・・・・登山道・積雪量現在の涸沢までのルートは、夏道です。なお、本谷橋は解体したため、仮橋を渡ってください。 装備:夏山装備で大丈夫です。朝晩はかなり冷え込むので防寒着は必ずお持ちください。 平均気温朝 -3~3℃ 日中8~13℃ ちょっとちょっと^^;;そんなバカな、どれだけすごい温暖化?と思って写真を見たら気がつきました。これ、去年の秋の情報なんですね。まあ、こんな情報を信じてこの時期に涸沢まで行く人はいませんが、それにしても最終更新日くらい記載しておいてほしいなあ。

2012.04.16

コメント(0)

-

ライブ無事終了

昨日はキラ・ウィルカのライブでした。1部8曲、2部9曲とアンコール1曲で18曲演奏したら、ヘトヘトになりました。でも楽しかったです。録画したのですが、最後2曲でメモリーが足りなくなってしまいました。それに、パソコンに取り込んだあと、何曲か編集したところで動画編集ソフトが急にエラーを起こして動かなくなってしまったのです。どうしたんだろうか。とりあえずエラーを起こす前に編集した2曲ほどYouTubeにアップしました。カメラのアングルの関係で、メンバーの一人(メインのケーナ奏者なのですが)が画面からはみ出しています。映像はデジカメでの撮影ですが、音源は別に録音しています。あとからソフト的に若干のエコーをかけています。改めて曲目を見ると、ペルーの曲が2曲、チリが1曲、残りの15曲はひたすらボリビアの曲ばっかり、というライブでした。当ブログの常連たかさんとBill McCrearyさんにお越しいただき、ありがとうございました。Akaruさんもいらっしゃっていた、のだと思うのですが分かりませんでした。それにしても、改めて録音を聞き、映像を見ると課題点がいっぱい。わたしのサンポーニャは パタパタしすぎ。そうならないように気をつけながら練習していたはずなのに、いざ本番になると、どうしても癖が出てしまいます。(パタパタしているというのは、上段と下段で吹くときの角度が違っているということで、つまり音程が上段と下段で変わってしまうのです)動画にはもっともらしく譜面台が見えますが、私の場合譜面台を必要としたのは2曲だけです。(譜面じゃなくて歌詞を見るために必要でした)でも、楽器置き台として譜面台はずいぶん役に立ちました。

2012.04.15

コメント(8)

-

エロ爆弾

明日4月14日(土)午後6時より キラ・ウィルカのフォルクローレ・ライブをやります。北朝鮮の「人工衛星」打ち上げロケット(ミサイル)騒動は、結局発射後1分足らずで失敗という結末に終わったようです。丁度3年前の4月にも、やはり北朝鮮はミサイルの発射実験を行い、このときは確か北朝鮮自身は「打ち上げ成功」と強弁していましたが、世界各国の判断は「失敗」でした。そのときは、それでも一応はロケットが日本の上空を飛び越えていますが、今回はそれより遙かに手前で失敗してしまった。結果的に世界のどこの国にも被害が及ぶことがなかったのは幸いでした。しかし、この北朝鮮のロケット(ミサイル)の話から、不意に思い出したのが、今日の記事のタイトルです。「エロ爆弾」って、何だか分かりますか?実は、太平洋戦争末期、日本軍もミサイル(誘導弾)の開発を行っていたのです。その試作ミサイルに付いてしまったあだ名が「エロ爆弾」なのです。当時の日本の電子技術は非常に低く、特に無線やレーダーの信頼性は非常に低かったのです。ゼロ戦(零式艦上戦闘機)をはじめとする単座戦闘機の無線は、特にまったく使い物にならず、重量軽減のため無線を降ろしてしまった戦闘機もあったようです。そのため、試作された誘導ミサイルも信頼性に乏しく、発射実験を行ったら途中で誘導が出来なくなって、あらぬ方向に飛んでいき、命中した場所がよりによって温泉宿の女湯だったというのです。それで死者も出ているので笑い話では済まないのですが、あまりの事態に、開発関係者が自嘲気味に付けたあだ名が「エロ爆弾」というわけです。そのとき、ヨーロッパ戦線では誘導ミサイルがすでに実用化されていました。ドイツ軍は「フリッツX」という誘導ミサイルによって、連合国側に降伏したイタリア海軍の戦艦「ローマ」を撃沈しています。当時の時点では、日本の誘導ミサイルの技術(の基本となる電子機器の技術)が、ドイツや米国に対して、それほどまでに遅れていたわけです。そう考えると、今の北朝鮮を笑えない。それは、かつての日本の姿の写し鏡なのですから。「偉大なる首領様」だって、戦前戦中の絶対的天皇主義と同じではないですか。

2012.04.13

コメント(0)

-

何が降ってくるか分からない・・・・・・

祇園事故、死亡8人に…突っ込んだ車運転の男も12日午後1時過ぎ、京都市東山区大和大路通四条の交差点付近で、軽ワゴン車が歩行者の列に突っ込んだ。京都市消防局によると、18人がはねられて搬送され、40歳代から60歳代の男女計7人(男2人、女5人)が死亡した。車は事故後、大和大路通を北上し、約200メートル先でタクシーなどを追い越そうとして電柱に衝突して停止。運転していた同市西京区の(略)も病院搬送後、死亡が確認された。容疑者はてんかんの症状があり、家族から運転を控えるように言われていたという。----京都市東山区ひき逃げ事故 死者は8人に 車はタクシー追突後、さらに加速きっかけは、タクシーへの追突事故だとみられている。ぶつけられたタクシー運転手は「かなりの強い衝撃を受けて、ルームミラーを見て、止まるだろうと思い、寄せて。そうしたら、ビューっと行きだしたので追いかけた。そのあとで、向こうで、とんでもないことが起こっていたみたいで」と語った。この事故を、1メートルしか離れたところから目撃していた女性は、「最初、軽い接触だったんですけど、そうしたらタクシーが停止したが、後ろから来た車が止まることなく、ずっとアクセルを踏み続けて、すごい音、バキバキ。いきなりアクセルを強くしたので、『なんでこの人止まらないのかな?』と、ずっと見ていた」と語った。タクシーに追突したにもかかわらず、その後もアクセルを踏み続けていたという男。その様子について、この女性は「両手で力強くハンドルを握っていて、ぶつかった時に、目が血走っているというか。タクシーの後ろの部品が飛んできて、タクシーの運転手がすぐ出てきて、『待てコラー』って怒った瞬間。すごい勢いで、思いっきり、真っすぐ逃げた」と語った。----何というか、痛ましい事故としか言いようがありません。これ、タクシーにぶつかる事故を起こした瞬間、そのショックでてんかんの発作を起こしたんじゃないかって思うんですけど、どうなのでしょう。別の報道によると、死亡した容疑者は、てんかん発作のため「全く車を運転せずに働き続けるか、それが無理であれば、車を運転しない仕事に就くか、この3日間、ずっと家族で話し合っていた」そうですが、結局は家族の制止を振り切って運転してしまったようです。ただ、てんかんがあっても、発作が睡眠中にしか見られない、または意識障害や運動障害をともなわない発作の場合には、免許は取得できます。この容疑者のてんかん発作がどのようなものだったのか、これに該当したかどうかは分かりませんけど。仕事の性質にもよりますが、「てんかんで運転できません」などと言おうものなら、たちまち「じゃあ辞めて」ということになりかねず、またそうなった場合の転職環境は、現在の景気の下では非常に厳しいでしょう。その場合の生活を誰が保証してくれるのかと考えると(この容疑者の場合は親元に同居ですから、ただちに生活に困窮はしないでしょうが)、「てんかんで運転できません」とはなかなか言いにくかったのだろうと思います。でも、そうは言っても、結果として7人もの人を殺して、自分自身も死んでしまう事態を招いてしまったのでは、弁護のしようもありません。巻き込まれた人も(中には外国人観光客もいたようですが)、まさかそんなところでそんな目に遭うとは、予想だにしなかったでしょうからね。私が被害者の家族だったら、泣き叫びたいところだと思います。それにしても、災害はどこから降ってくるか、分からないものですねえ。気をつけたいところですが、いくら気をつけても、こんなの防ぎようもないですからね。降ってくるといえば、北朝鮮が発射準備している「人工衛星」。もちろん、ロケット(ミサイル)の発射は容認できません。ただ、今回少なくとも弾頭に実弾(核とか生物化学兵器とか通常爆弾とか)は搭載していないことは明らかです。北朝鮮が公表している予定コースを外れてしまった場合には、沖縄のどこかに墜落する可能性はありますが、現実的な可能性から考えると、ロケット(あるいはその残骸)が降ってくる可能性が一番高いのは韓国、次がフィリピン、その次が台湾、中国本土で、日本(沖縄の先島諸島のどこか)に落ちてくる可能性はかなり低いんじゃないかと思います。なぜなら、前期の国々と比べて、沖縄の島は面積が小さい、つまり的として小さすぎるからです。数ヶ月前にロシアの人工衛星の落下が話題になったことがありますが、あのときは、人間に衛星がぶつかる確率は何千分の一と報じられており、日本も落下するかも知れないエリアに(当初は)含まれていたはずです。しかし、迎撃ミサイルで落下する人工衛星を打ち落とす、などという話は起こりませんでした。日本に限らず世界のどこの国でもね。今回のロケットは、多分あのときのロシアの人工衛星よりは人のぶつかる確率は高いと思います(ロケット本体は人工衛星より大きいから)。だけど、そんなに高確率ではないでしょう。あのときが何千分の1なら、今回は何百分の1というところじゃないでしょうか。それも、「日本で」という限定付きなら、もっと確率は小さいでしょう。多分交通事故に遭う確率より低いんじゃないかな。(あくまでも私の推測ですが)それでも、もちろんその確率はゼロではありませんから、危険性はあることはあるのですが、いささか騒ぎすぎじゃないかなという気がするのです。ただ、それにしても北朝鮮はこれほどの国際的非難を浴びながら、どうしてミサイル(人工衛星だとしても)の発射を止めようとしないのでしょう。国民が飢えている中で「国威発揚」のためのミサイル発射だとしたら、悲しすぎます。

2012.04.12

コメント(3)

-

「みんなの電力宣言」で、原発の再稼働を止めよう!

【4月12日午前10時まで】「みんなの電力宣言」で、原発の再稼働を止めよう!”私たちは、原発からの電力はいりませんいまだって、電気は足りてます私たちは、原発ゼロの夏を宣言します”原発はもうたくさん。子どもたちを放射能から守りたい。それが、私たちの本音です。しかしいま、大飯3・4号機の再稼働が着々と進められていますわずか2日で「安全基準」が作られ、再稼働の「政治判断」がなされようとしています。私たちは原発からの電気は使いたくない! そんなストレートな声を、野田さんに、枝野さんに、そして意思決定に関係するすべての人たちに示していきましょう!!一次締め切りは4月12日(木)午前10時です。下記のフォームで宣言してください。(20秒ほどでかけます。よろしければ、メッセージも書いてください。)https://fs222.formasp.jp/k282/form1/---私自身は、段階的に脱原発を進めていくべきだと思っているので、必ずしも「1基たりとも再稼働してはならない」と思っているわけではありません。が、今の状況は、とにかく再稼働ありきになっています。このまま唯々諾々と再稼働を認めれば、結局はそのままずるずると元の木阿弥になってしまいそうです。あの、最悪の原発事故からたった1年で、早くものど元過ぎれば暑さ忘れる、なのでしょうか。東日本大震災のような巨大地震が将来決して起こらないと断言できるならそれでもいいのですが、現実には、次の巨大地震がいつ起こるかは、誰にも分からないのです。一般的に言えば、大きな地震は連鎖的に起こる傾向がありますから、近い将来に次の巨大地震が起こる確率は、決して低くはないと思われるのです。安易な原発再稼働にNoを。

2012.04.11

コメント(0)

-

WindowsXPのサポート期限切れまであと2年

Windows XPサポート終了の日まであと2年、Vistaは延長サポート期間に突入Windows XPとOffice 2003の延長サポート期間が終了する2014年4月8日まで、残り2年を切った。それ以降はセキュリティ更新プログラムは提供されなくなる。米Microsoftではあらためて、Windows 7およびOffice 2010への移行を呼び掛けている。Microsoftではこれまでも、サポート期間が残り1000日となった時、あるいはWindows XPの発売10周年の時など何かしらのタイミングをとらえては、企業などに向けて新バージョンへの移行を呼び掛けている。今回は、サポート期間終了まで「2年間のカウントダウン」に入ったと、4月9日付の同社公式ブログで表現している。同ブログではまた、WindowsやOfficeの次期バージョンがリリースされるまでアップグレードを待つべきかどうか考えているユーザーに対しては、「待つことは推奨しない」と回答。今回のカウントダウンを契機に移行を進めるよう求め、そのためのツールや情報を紹介している。Microsoftでは、製品のメインストリームサポート期間を最低5年間(または次期製品の発売日から2年間)と定めており、ビジネス製品についてはさらに5年間の延長サポート期間を設けている。延長サポート期間には、セキュリティ更新プログラムは引き続き提供される。Windows XPにおいては、メインストリームサポートは2009年4月に終了しているが、利用がまだ多いことなどを理由に、コンシューマー製品も2014年4月8日まで延長サポートが提供されるかたちだ。一方、Windows XPとWindows 7の間のバージョンであるWindows Vistaでは、4月11日より延長サポート期間に入る。Windows Vistaのメインストリームサポートは2012年4月10日までとなっており、コンシューマー製品の各エディションは本来、この時点ですべてのサポートが終了となる予定だった。しかし、Microsoftはこれを目前に控えた今年2月になって、Windows Vistaのコンシューマー製品についても、ビジネス製品と同様に5年間の延長サポートを提供すると発表。実質的に2017年4月11日までサポート期間が延長されるかたちとなった。---マイクロソフトは「早くWindows7に乗り換えてくれ」と言っているようですが、果たしてどうでしょう。XPは2001年に発売開始され、その後継であるVISTAが発売されてから5年が経過します。しかし、別記事によると、現在でもなお、OSのシェアはXPが約45%で第1位、Windows7は38%で、まだ第2位だそうです。なぜか、3月は前月よりもXPのシェアが伸びて7のシェアが落ちたとか。これは、おそらくサイトへのアクセスログからの集計でしょうから(新品のXPパソコンは、もう売られていない)集計上の誤差と思いますが。我が家では、私のメインマシン(デスクトップ)だけ、この正月にWindows7を導入しました。(XPとデュアルOSにしていますが、XPの方は最近起動していません)あとは、サブのノートパソコンと、相棒のパソコンともにXPです。正直言って、メインマシンをWindows7にして以降、ノートパソコンの使用頻度が激増したような。(今この記事はデスクトップPCから書いていますけど)職場でも、今の時点ではすべてのパソコンがXPです。そう考えると、あと2年で世の中のWindiwsXPが消滅するとは考えにくいものがあります。ひょっとすると、2年後の時点でもまだ2割くらいはXPパソコンが残っていそうな気がします。その場合、ウィルス対策ソフトが引き続きXPをサポート対象にするんじゃないか、という気がしてきました。もしそうなら、マイクロソフトのサポートが切れたあとも、しばらくはXPが使えるかも知れません。甘い期待かも知れませんが。相棒のパソコンは私のものと同様に自作機なので、OSだけ入れ替えるのはさして困難ではありません。私のサブマシンのノートパソコンは、既製品(デルコンピュータ)だし古いので、スペック的にもWindows7への載せ替えは無理でしょう。それにつけても、XPと7の間に発売されていたVISTAは、ほとんど「なかったこと」にされているような感じです。幸い、こちらはサポート期限が延長されたようです。実は、実家のパソコンがVISTAなので、サポート延長は助かりました。ただ、おそらくVISTAの方がXPより先に消えていくでしょうね。※実はよく考えてみると、我が家のパソコンに入っているOfficeはとっくにサポート期限が切れている版なのでした。でも、現実問題としては、ウィルス対策ソフトが入っているので、マクロを有効にしていなければ何とかなっているのです。

2012.04.10

コメント(2)

-

電力会社失格

関電管内、夏は最大20%の電力不足 政府が需給見通し経済産業省資源エネルギー庁は9日、定期検査で運転を止めている大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働の必要性を判断する材料とするため、関西電力管内の今夏の電力需給の見通しを新たにまとめた。最大で20%近く不足するなど、3通りの試算だ。同日に開いた原発の再稼働をめぐる関係閣僚会合で示した。原発の運転が再開されず、一昨年の夏並みの猛暑になった場合は、電力の使用が増えて供給力を上回り、19.6%が足りなくなると試算した。また、電力の使用が昨年を除く過去5年間(2006~10年)の平均になった場合、17.2%不足するという。家庭での節電や企業の土日操業などを行い、電気の使用を昨夏と同じ程度まで抑えた場合でも、7.6%が足りなくなる。---一見、もっともらしい試算を並べて「電力が足りないから原発再稼働を」というキャンペーンを張っているようです。しかし、これまで1年にわたって、関西電力はいったい何を見て、何をやってきたのか、と私は問いたい。福島第一原発の事故の後、東京電力は急遽代替発電所の整備を進めて、夏場にはとにもかくにも電力供給を確保しました。その間わずかに4ヶ月です。それでも、昨夏の時点では新潟の柏崎刈羽原発が何基か稼働していましたが、現在はそれもすべて停止しています。しかし、東電の今夏の電力供給力は原発なしでも5700万KWを確保するそうです。昨年夏の東電管内の最大電力は5000万KW未満でしたから、まず足りると考えて良いでしょう。東電の起こした事故は大いに批判されるべきですが、その後の電力確保については、打つべき手を打っている。しかし、その間関西電力は何をしていたのでしょうか。あれは東電の事故だから、関電の原発は関係ないと、対岸の火事だと思っていたのでしょうか。震災の後しばらくの間はそれで済んでいたとしても、少なくとも夏場の時点では、原発の再稼働は容易ならざることであるということは、誰の目にも明らかでした。それでも関西電力は、原発が再稼働できなかった場合のための準備(火力発電所の増設など)を行わなかったのでしょうか。いざとなったら「電力の安定確保」を人質にして、「停電になりたくなかったら原発を稼働させろ」と居直るつもりだった、ということでしょうか。原発が再稼働できないかも知れないという、かなり蓋然性の高い予測があるにもかかわらず、それに対する備えをせず、「夏場の電力が2割足りません」とは、ふざけるなと言いたい。去年、東電は3月の震災の後で発電所の増設を進めて、夏場には間に合わせたはずです。関西電力だって、今から夏場に向けてできることはやるべきでしょう。そもそも、供給力2割不足という試算自体が、どこまで信頼の置ける数字なのでしょうか。私は関西電力の夏場の電力需給について、詳細は知りません。ただ、東京電力の場合も、前述のとおり今夏の供給力は5700万KWと見込まれているにもかかわらず、13%の供給力不足だと報じられています。そんな馬鹿な、と思います。去年の最大電力は4922万KWです。歴史的な猛暑であった2010年夏、節電とは無縁の年でしたが、それでも最大電力は5999万KWでしたから、今夏の供給力5700万KWから見て不足は5%程度です。これは、昨夏程度の節電努力で充分に何とかなる数字と思われるのですが、いったいどこから13%不足などという数字が出てくるのでしょうか。その例から考えると、関西電力の20%不足という数字も、どうも過大見積もりの疑いを抱いてしまうのです。

2012.04.09

コメント(0)

-

確かに、戒名なんていらない

キラ・ウィルカ フォルクローレライブ 4月14日(土)午後6時より戒名必要ない56%、葬式簡素派9割…読売調査読売新聞社は2月から3月中旬にかけて冠婚葬祭に関する全国世論調査(郵送方式)を実施した。冠婚葬祭を簡素に行う方がよいか、盛大に行う方がよいかを個別に聞くと、「簡素に」との答えは「法要」96%、「葬式」92%、「七五三」86%、「結婚式・披露宴」84%で、いずれも90%前後に達した。これらについて、慣習やしきたりにこだわらなくてよいと思う人の割合は、「結婚式・披露宴」78%、「法要」59%、「葬式」58%、「七五三」54%とすべて半数を超えた。冠婚葬祭をめぐる国民の意識は多様化している。自分の葬式を仏教式で行う場合、戒名(法名)が「必要ない」と答えた人は56%で、「必要だ」43%を上回った。年代別でみると、「必要ない」は40歳代で最多の63%となるなど、20~60歳代の各年代で多数だったが、70歳以上だけは「必要だ」54%が「必要ない」44%より多い---我が身を振り返ってみると結婚式(自分の)→やっていない法要(父の)→やっていない葬式(父の)→やっていない戒名(父の)→ない七五三(子の)→一応やったほぼこの調査とおりになっています。もっとも、地域差が相当あるだろうなと思います。私は両親の代から東京在住ですから、田舎のしきたりがどうこうというのはまったくない上に、私の両親(特に父)はとにかく宗教が嫌いな人で、自分が死んでも仏教式の(他のどんな宗教でも)葬式などは絶対やってくれるな、と生前常々言っていましたので、実際そのとおりになりました。当然、法要も戒名も、あるわけがない。父は、宗教(信仰)が嫌いと言うよりは宗教団体の金儲け主義が嫌いだったようです。私は、そこまで宗教が嫌いではないので、子どもはキリスト教系の幼稚園に行きましたけど。そんな親の元に生まれたので、私自身も結婚するときに結婚式をやろうとは思わなかった。こういう場合はたいてい女性の方が花嫁衣装を着たがるので披露宴をやる、というのが一般的なパターンですが、我が相棒も「別に、なくても良いんじゃない」の一言でOKでした。その副産物で、結婚しようと決めてから実際に結婚するまでは超高速。だって、結婚式の手配が一切いらないんだから、必要だったのは引っ越しの手配だけ。あと、新婚旅行には行きました。ただ、どうしても出身地のしきたり(実家の意向)に左右される面は否定できません。とはいえ、9割が葬式を、8割が結婚式を簡素にと思っている、というのは、ちょっと驚きました。私のような考えは少数派かと思っていたら、みんな結構同じようなことを思っているんだなあと。(ただし、「簡素」の基準は人それぞれかも知れませんけど)追記 この記事を投稿して気がついたのですが、当ブログ開設以来、丁度1000件目の記事だったようです。それにしても、今年は厳冬だっただけに、桜が遅かったですね。今やっと満開です。というか、3月末にはまだ梅が咲いていた。例年だったら3月中に桜が満開になることだってあるのに。これから、桜が終わるとツツジ、ツツジが終わるとサツキ、サツキが終わるとあじさいと、6月ころまでは東京でも何か花が咲いています。良い季節だなと思います。今日の桜です。

2012.04.08

コメント(4)

-

親子ではじめての合奏

今日は、おとーちゃんと子どもで、初めて合奏をしてみました。おとーちゃんはフルート、こどもは、鍵盤ハーモニカ。曲は、「喜びの歌」(某フルートアンサンブル倶楽部の、次の課題曲だったりします)ちょっと音量設定を間違えたので音が割れています。しかもレコーダーを置く位置が私に近かったので、私の音量ばかりが大きく聞こえますが、実際にはそれほどの音量差はありませんだした。(私が音量を押さえ気味に吹いたので)上手いとか下手という以前ですが、まあ、記念すべき我が家の初アンサンブルということで。(しかし、私が小学校3年のとき、リコーダーで曲なんてとても吹けなかった)親子で吹いた「喜びの歌」

2012.04.06

コメント(2)

-

イスラエルはイランを攻撃できるか

イラン攻撃、年内はない?=米国の懸念が背景に-イスラエル国際社会で懸念が高まっているイスラエルによるイランの核施設攻撃は、少なくとも来年以降に持ち越されるとの見方がイスラエルのメディアで浮上している。エルサレム・ポスト紙は4日、「(米欧が主導する)制裁や外交の影響を見極めることが必要だ」との国防当局者の見方を伝えた。ハーレツ紙も3月29日、イスラエルが12年中のイラン攻撃を断念したとする分析を掲載。オバマ米大統領が再選を目指す11月の大統領選挙前に、米国の同意なしにイラン攻撃に踏み切ることはないと指摘した。米軍のシミュレーションでは、イスラエルがイランを攻撃すれば、ペルシャ湾に展開する米艦艇がイランの報復攻撃を受ける可能性があると指摘されており、米国内でイラン攻撃への懸念が高まっている。イスラエルの安全保障にとって米国の軍事支援は不可欠で、意向を無視できないのが現状だ。---純軍事的に見て、イスラエルがイランの各施設を攻撃できるかどうかは、微妙です。イスラエルとイランは国境を接していません。ヨルダン・レバノン・シリア・イラク・トルコ・サウジアラビアのいずれかの国(場合によっては複数)の上空を飛行しなければなりません。しかも、距離から見て空中給油が必須です。報道によると、イスラエルはイラン攻撃用に旧ソ連のアゼルバイジャンの空軍基地の使用許可を取ったとのことです。アゼルバイジャンからはイランは近いのですが、これはある種のフェイントじゃないかって気がするのです。あるいは攻撃後の帰投先に使うかも知れませんが、往路はイスラエルから直接攻撃を検討するんじゃないかな。なぜかというと、アゼルバイジャンから攻撃しようとすれば、そのためにまずは航空部隊をアゼルバイジャンに移動しなければならないからです。イスラエルとアゼルバイジャンもまた、直接国境を接してはいません。イスラエルからアゼルバイジャンまで飛行するには、攻撃対象である当のイランか、近年急激にイスラエルとの関係の悪化しているトルコのいずれかの上空を飛ぶ必要があります。どちらにしても、通過すればその事実の発覚は避けられません。その時点で「これからイランを攻撃します」と宣言したに等しいのですから、奇襲ができなくなります。このような作戦は奇襲でなければとうてい不可能だろうと思うのです。では、イスラエルから直接出撃した場合はどうなのでしょう。第三国の上空で空中給油する時点で、やっばり事前に発覚する可能性があります。空中給油機は大型で鈍重だから、戦闘機や戦闘攻撃機に比べてずっと発見される可能性が高そうです。そんなこんなを考えると、イスラエルからの直接攻撃でも、失敗の可能性が高そうです。しかも、イランの空軍力はそれなりのものがあります。米海軍で引退したF14戦闘機が未だ現役で、どれだけの機数が稼働状態かは分かりませんが、少なくとも10機くらいは動くようです。これは、イスラエルの戦闘機にとっても脅威でしょう。戦闘機としての能力もさることながら、強力なレーダーを早期警戒機の代わりに使うこともできます(イラン・イラク戦争ではそのような運用がされていた)。30年前に、イスラエルはイラクの建設中の原発を空爆するという挙に出たことがあります。しかし、イラクはイランよりイスラエルに近く、空中給油は必要ありませんでした。イランに対する空爆はそれよりはるかに難易度が高い。加えて、1981年当時のイラクは、イスラエルに報復攻撃を行う能力はありませんでした(湾岸戦争でイスラエルに打ち込まれた「アル・フセイン」ミサイルは1988年の登場で、1981年当時イラクが保有していたスカッドミサイルはイスラエルまでは射程が届かない)が、現在のイランは弾道ミサイルを持っているため、報復攻撃能力があります。これらのことを考え合わせると、イスラエルのイランに対する空爆は失敗に終わる可能性が高く、そのような無謀な作戦は実施しないのではないかと思います。それにしても、私はイランの核兵器保有には懸念をもってはいますけど、イスラエル自身は核兵器を保有していて、どの口でイランの核開発を非難できるんでしょうか。いずれにしても、イスラエルがイランの空爆に走ってしまえば(成功しても失敗しても)中東情勢はきわめて危険なことになってしまうでしょう。そんな事態だけはなんとしても避けて欲しいものです。

2012.04.05

コメント(0)

-

大飯原発再稼働?

橋下市長、大飯再稼働「1次評価だけでは無理」福井県おおい町の大飯原子力発電所3、4号機の再稼働について、大阪府と大阪市の「エネルギー戦略会議」は1日、同原発から100キロ以内にある自治体と安全協定を締結し、同意を得ることなどの8条件を政府や関西電力に求める方針を了承した。府市統合本部で最終決定する。他の条件は〈1〉新しい安全基準に見直す〈2〉信頼できる原子力規制機関の設立〈3〉新たな基準でのストレステスト――など。橋下徹・大阪市長は「大飯原発の再稼働は現時点で反対。ストレステストの1次評価だけでは(再稼働は)無理」と述べた。一方、同会議は、関電の筆頭株主である市が、6月の株主総会に提出する株主提案の詳細をまとめた。同社の定款を変更・追加し、〈1〉絶対的な安全性の確保〈2〉原発事故の賠償責任が会社の負担能力を超えない〈3〉使用済み核燃料の最終処分方法の確立――の3要件を満たさない限り原発全11基は稼働せず、速やかに廃止することを盛り込む。(以下略)----私は橋下の主張・政策のほとんどに反対ですが、以前にも書いたように、唯一原発についての主張と政策には全面的に賛同します。ところで、問題の大飯原発について、こんなことも報じられています。原発再稼働ハードル上がる 京都・滋賀に同意対象拡大…根拠薄く、根強い「住民反対論」枝野幸男経済産業相が関西電力大飯原発(福井県おおい町)3、4号機の再稼働をめぐり、同意の対象を京都府と滋賀県に広げる意向を示したことに困惑が広がっている。電力会社と安全協定を結んでいない自治体を同意対象とする根拠は薄い。長年にわたって原発と向き合い、住民にも一定の理解が浸透している立地自治体とは違い、「住民の反対論」が強く、同意のハードルは一気に高くなる。周辺自治体の同意を厳密な条件とすれば、大飯原発だけでなく、全国の原発の再稼働が事実上不可能となる恐れも否定できない。----尊敬新聞は、例によって盲目的原発推進派ですから、原発再稼働の邪魔になることはやるな、というスタンスが見え見えです。地元自治体には、原発誘致によってお金が落ちますが、近隣都府県にお金が落ちるわけではありません。しかし、事故が起きた場合には放射能は分け隔てなく落ちてきます。そのような立場の自治体を同意対象に含めない根拠の方が、よほど薄いように私は思うのです。私は東京に住んでいます。福島第一原発の事故も、結果的に見ると東京の放射能汚染の程度はそれほどではなくて済みました。しかし、チェルノブイリの原発事故では、500km以上離れた地域にも高濃度の放射能汚染が発生しました。日本上空の大気の流れは、大筋では東から西に動いています。福島第一原発は日本本土の東端にあるので、放射能のかなりの部分は、日本に降り注ぐのではなく太平洋上に流れ出ました。しかし、福井の原発群の東には中部地方があり関東地方がありますから、話はまったく変わってきます。東京と福井の距離は500km程度ですから、チェルノブイリの例から考えれば、福井の原発が事故を起こした場合、東京に高濃度の放射能が降り注ぐ可能性だって否定できません。(まして、より近い浜岡原発だったらなおさらです)これらのことを考えれば、原発再稼働の同意対象府県を拡大するというのは当然のことです。私は、再稼働に絶対反対とは言いません。今日明日に直ちにすべて原発を廃止は出来ませんから、最終的には原発を全廃すべきと思いますが、それまでの間過渡的に原発を稼働することは仕方がないでしょう。しかし、再稼働には橋下が突きつけた程度の条件は必要です。今の状況で、何が何でも「はじめに再稼働の結論ありき」みたいなやり方では、「再稼働やむなし」とはとうてい言えません。

2012.04.03

コメント(0)

-

思い上がり

橋下市長、新人に厳重注意「君が代を歌うときは気を付けの姿勢で」実質的な新年度のスタートとなった2日、多くの官公庁や企業で入庁式や入社式が行われ、フレッシュな新社会人が新しいスタートに身を引き締めた。大阪市北区の市中央公会堂では同市の新規採用者発令式が行われた。同市では3月に市立学校の教職員などを対象とした国歌起立斉唱条例が成立したが、式では約140人の新人全員が起立し、混乱はなかった。橋下徹市長は「公務員たる者、ルールを守ることを示さないと。皆さんは国民に対して命令する立場に立つ。学生のように甘い人生を送ることはできない」と訓示。退出間際には「君が代を歌うときは、手は横に、気を付け(の姿勢)で」とくぎを刺した。(以下略)----入庁式で君が代斉唱とは、いかにも橋下らしいというか、馬鹿のことをやるなと思いますし、「手は横に、気を付け」とか、余計なお世話だよと思います。しかし、その点については、もはや「予想どおりの行動」であって、とくに記事を書くような目新しい発言でもありません。私がいちばんびっくりしたのは、この発言です。皆さんは国民に対して命令する立場に立つ。・・・・・・公務員は、国民に対して(この場合、実際は大阪市の住民に対して、でしょうが)命令する立場なのでしょうか?どう考えても違うと思うんですけれどね。公務員が国民(住民)に対して命令を下す社会って、恐ろしすぎませんか。まさしく「ハシズム」の世界でしょう。いくら何でも思い上がりが過ぎているのでは。

2012.04.02

コメント(42)

-

浜岡原発 津波最大21メートル

<浜岡原発>津波最大21メートル 保安院が対策指示内閣府の検討会で、中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)が最大21メートルの津波に襲われる可能性が指摘されたことを受け、経済産業省原子力安全・保安院は2日にも、大津波による敷地浸水を前提にした追加の安全対策を検討するよう指示する。これにより、停止中の同原発3~5号機の再稼働はさらに遠のくことになる。中部電は、東京電力福島第1原発事故を受けて国が指示した緊急安全対策の一環で、海抜18メートル、長さ1.6キロの防波壁を年内完成を目指して建設中。しかし、検討会の推計では最大津波高は21メートルに達し、防波壁を越えて敷地内に流れ込むことになる。保安院は「従来想定していた津波よりはるかに高く、緊急安全対策は結果的に不十分だった」として、中部電に追加対策の検討を求める。---浜岡原発「安全対策取る」=巨大津波の可能性で―枝野経産相枝野幸男経済産業相は31日、南海トラフで巨大地震が起きた場合、中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)に防波壁を越える高さの津波が押し寄せる可能性を内閣府の有識者検討会が指摘したことについて、「これを踏まえて抜本的な安全対策を組み立てていくことになる」と述べ、必要な措置を取る考えを示した。那覇市内で記者団に語った。 ---浜岡原発の問題については、以前に何回か記事を書いたことがあります。浜岡原発・・・・・・ 2011.04.28浜岡原発の危険性 2011.05.01最小限の前進(浜岡原発停止要請) 2011.05.06当時の時点では、高さ15メートル以上の防潮堤と報じられていましたが、その後18メートルということになったようですね。それでも、21メートルの津波が来たら、当然18メートルの防潮堤では乗り越えられてしまいます。もちろん、これは「最悪の場合」の数値です。必ずその大きさの津波が来ると決まったわけではありません。とはいえ、今回の想定は過去の津波の痕跡も参考にして決められているので、これまでの想定よりは信頼性が高いのではないかと思います。すでに散々指摘されているように、浜岡原発は東海地震の想定震源域のど真ん中に立地しています。津波だけが問題なのではなく、震度7に達するであろう地震の揺れと津波がセットでやってくるところに問題があります。昨年の東日本大震災では、津波で大きな被害が出ましたが、地震の揺れそのものではそれほど大きな被害は出ていません。YouTubeなどで津波の映像を散々見ましたが、津波の来週前に倒壊していた建物はほとんど見あたりません(もちろん、屋内の家具等は惨憺たる状況だったでしょうが)。震度7を記録した宮城県栗原市では、倒壊家屋はほとんどなかったと報じられています。つまり、今回の地震は多分に津波地震(揺れはそれほど大きくないが津波だけが巨大化する地震、明治三陸沖地震が典型例)に近い要素があったと考えられます。しかし、次の地震も「津波だけ」になるかどうかは分かりません。ひょっとしたら、地震の揺れで建物が次々と倒壊したところに津波が襲ってくるかも知れない。では、次の東海/東南海/南海地震はいつ来るのか。以前の記事にも掲載しましたが、過去のこの地域の地震発生履歴は以下のとおりです。1946年12月21日 南海地震 M8.01945年1月13日 三河地震 M6.81944年12月7日 東南海地震 M7.91855年11月11日 安政江戸地震 M 6.91854年12月24日 安政南海地震 M8.41854年12月23日 安政東海地震(東南海含) M8.41854年7月9日 安政伊賀地震 M7.61707年10月28日 宝永地震(東海・東南海・南海同時発生)M8.4~8.71703年12月31日 元禄地震(元禄関東地震)M8.11605年2月3日 慶長地震(東海・東南海・南海同時発生)M7.9~8おおむね90年から150年くらいの間隔で巨大地震が起きているのが分かります。ただ、話がややこしいのは、最後の1944~46年だけは、東南海地震と南海地震は連動したけれど、東海地震は連動して起こらなかった点です。この点をどう見るかで、次の地震がいつ来るかの予測は変ります。前の東海/東南海/南海地震を1944~46年と見なせば、それからまだ68年しか経過していないし、1854年の安政地震を起点に考えれば、すでに150年以上経過している。つまり、安政地震を起点に考えれば、それこそいつ地震が起きても不思議ではない時期だし、昭和東南海/南海地震を起点に考えると、まだ少し時間の余裕がある。もっとも、安政地震と昭和地震の間は90年しか離れていません。今から22年後には昭和東南海地震から90年を経過しますから、たとえ昭和東南海/南海地震を起点に考えたとしても、我々が生きている間に次の東海/東南海/南海地震が発生する危険性は充分にある。このような場所で原発が稼働していること自体が大問題であって、菅前首相が運転停止を要請したのは当然すぎるくらい当然の話です。枝野経産相は「抜本的な安全対策を組み立てていく」と言っているそうですが、抜本的な安全対策は、浜岡原発の廃炉以外にはない。廃炉にしても、そこに核燃料が残っている限りは事故の危険性はある(福島第一原発の4号機のように)ので、防潮堤は建設しなければなりません。ただし、核燃料自体を浜岡原発から撤去してしまえば(原子炉内に残留する放射能はあるけれど)その限りではない。もっとも、撤去した燃料棒をどこに持って行くかが問題ですが。

2012.04.01

コメント(2)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- 楽天市場

- 。☆✼★広告★✼☆。 #楽天市場 JR東日本 …

- (2025-11-27 16:53:55)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 京セラ_ペッパーミル_毎日のことだか…

- (2025-11-27 14:05:08)

-