2012年12月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

今年最後の山歩き

大晦日ですが、山に行ってきました。目指した山は、こちらです。写真だけ見れば、あえて名前を書かなくても分かるかも知れませんが、富士山です。が、しかし。事前情報で、年末年始は富士吉田口五合目までバスが運行しているはずだったのですが、いざ行ってみると「今日は富士山五合目までのバスは動いてますか?」「スバルラインが一合目で通行止めなので、運休です」・・・・・・いきなり、今日の山登り、終了のお知らせでした。で、諦めて帰るのはさすがにもったいないので、富士急富士山駅(旧富士吉田駅)から富士山を目指してみました。富士吉田口の旧登山道です。日帰り予定なので、もちろん山頂まで行けるわけではありませんが、一合目あたりまでは行ってみようと、歩き始めました。9時過ぎに駅を出発したのですが、登山口で道を間違えて30分くらいタイムロスしてしまい、一合目にたどり着いたのは、12時ころになってしまいました。登山道といっても、1合目直下の「馬返し」まではひたすら自動車道を歩きます。富士山の裾野の広さを実感しましたね。とにかく遠かった。しかも、途中で道を間違えて、30分もタイムロスするというおまけ付き。駅から1合目までの距離が、だいたい10kmほど。傾斜は非常に緩いので、かなりの早足で歩きましたが、一合目にたどり着いたのは12時過ぎになってしまいました。馬返しと1合目の間から振り返ると、眼下に河口湖が見えました。この場所が、海抜1500m弱くらいでしょうか。この少し先の1合目(神社がある)に、標高1520mという立て札がありました。写真で分かるように、雪は全くありません。実は、昨日の朝までは雪があったそうなのですが、何とこの高さにまで昨日は雨が降って、雪がみんな解けてしまったそうです。しかも、当然その後はカチンカチンに凍結。登山口の階段が氷の階段と化していたのは参りました。マツハダ(イラモミ)、日本特産の針葉樹です。「モミ」と名が付きますが、モミではなくトウヒの仲間です。上記河口湖の写真を撮った辺りに生えていました。ここから更に登山道を登っていきましたが、二合目にたどり着く直前あたりで、帰りのバスの時間の都合で、時間切れとなり、やむなく引き返しました。登山道は、車道歩きの部分も含めて、ずっと樹林帯なので視界がなく、富士山は全然見えませんでした。皮肉なことに、富士山が一番よく見えたのは、富士吉田市の市街地。でも、何とか樹間から富士山が見えないかと、あれこれと探してみたところかろうじて、こんな写真が取りました。直線距離では、この辺りから五合目までは2キロにも満たない距離なので、雪の稜線が意外に近くに見えました。せっかくアイゼンとピッケルを持っていったのに、雪の上を歩いたのは、ほんの5メートルくらい、ただ重い荷物を担いでいっただけの結果になってしまいました。しかし、さすがに日本一の山です。2合目の手前までうろついただけでも、往復で20km、標高差800メートル以上。降雪直後なら、それだけでも十分に冬山が楽しめるところです。しかし、山頂近辺はやはり烈風が吹いてますねえ。そんなわけで、今年最後の山登りも無事(やや不完全燃焼ですが)終了しました。来年もよろしくお願いします。皆様、よいお年を。

2012.12.31

コメント(0)

-

この1年お付き合いいただき、ありがとうございます

今年も、残すところ今日と明日の2日間だけになってしまいました。去年の終わりにも、「来年が皆さんにとって良い年であるように」と書いたような覚えがあるのですが(というか、毎年そう書いている)、この1年は皆さんにとってどんな年でしたでしょうか。社会全体としてみると、どうもあまりよい1年だったとは言えないような気がします。経済や政治、国際関係、どの方向を見ても、まったくよい方向に向かっている気がしません。ただ去年のように、歴史に残るような大災害が大災害がこの1年発生しなかっただけ、去年に比べればほんの少しだけマシになった、とも言えますが。来年は、今年より、もう少しいい年になってほしいところですが、果たして期待できるんでしょうか。せめて、来年も大きな災害だけは勘弁してほしいなと思います。2013年 ロシア極東でM7・5地震も 非常事態省予測ロシア非常事態省は29日、来年の自然現象などに関する予測を発表し、ロシア極東のサハリン北部や千島列島、カムチャツカ半島南部で最大マグニチュード(M)7・5の地震が発生し、それに伴い高さ5~8メートルの津波も起こる可能性があると指摘、住民らに警戒を呼び掛けた。同省はロシア国内で「リスクが高まっている」自然現象の一つとして発表。予測の根拠は示しておらず、津波の高さもどこの地点でのものかは明示していない。---何だか、たまたま目に入った記事ですけど、どこまで根拠ある話かは分かりませんけど、来年ロシア極東で大きな地震がある、という発表があったそうです。でも、よく考えてみると、世界的規模ではM7クラスの地震はかなり頻繁に発生しています。去年は東日本大震災の2日前の前震に始まって、日本近辺で1年間にM7クラスの地震はいったい何回起こったでしょうか。今年も、1月1日に小笠原でM7クラスの地震がありました。ただ、それらのM7クラスの地震は、東日本大震災を唯一の例外として、死者が大量に出るような大災害には発展しませんでした。来年は大きな地震のない年であってほしい、と言いたいところですが、残念ながら確率の問題から考えて、M7クラスの地震は世界のどこかで必ず、何回も起こるはずです。日本の近くで起こることもあるでしょう。それに対する備えは必要ですが、しかしせめて大都市の近くとか、巨大津波を伴い地震だけは勘弁してほしいな、と。明日も記事を更新するつもりですが、多少流動的です。来年が皆様にとって(私自身にとっても)少しでも良い年でありますように。

2012.12.30

コメント(0)

-

スピードアップすることよりも

「希望を政策にしない」 安倍首相、原発ゼロ見直し表明 福島視察安倍晋三首相は29日、就任後初の視察先として福島県を訪れ、東京電力福島第1原発などを視察した。首相は記者団に「希望を政策にするのではなく、責任あるエネルギー政策を進めていく」と述べ、民主党政権が掲げた「2030年代の原発稼働ゼロ」目標を見直す考えを示した。第1原発の廃炉作業は「スピードアップさせる」と強調。復興行政も「復興庁に権限を集中し、ワンストップで判断していきたい」と効率化を図る方針も表明した。就任後初の視察先に福島を選んだのは、震災復興を最優先課題と位置付ける姿勢を鮮明にするため。首相は第1原発で事故処理にあたっている作業員を激励し、1~4号機の廃炉作業の進捗(しんちょく)状況を確認した。事故時に指揮所となった免震重要棟内で東電職員ら約80人を前に「これだけ大規模な廃炉作業は人類史上初めての挑戦で、廃炉が成功して初めて福島、日本の復興につながる。政府も全面的にバックアップする」と語った。首相は、住民に帰村を促す全村民帰還に取り組んでいる同県川内村にも足を運び、仮設住宅や帰村した住民の新たな雇用先となっている工場を見て回った。---1年ほど前、原子力委員会が廃炉までの所要時間を30年以上かかると発表したことがあります。当時、その所要期間を「甘すぎる」と当ブログで批判したことがあります。そもそも、日本ではまだ廃炉作業が終了までこぎ着けた前例がありません。日本で初めて廃炉作業が始まった東海第一原発(1998年営業終了)は、まだ原子炉の解体も始まっていない。事故を起こしたわけではなく、通常の営業運転を終了した原子炉の廃炉作業に二十数年かかる予定なのに、原子炉がグチャグチャに壊れている福島第一原発の廃炉作業が30年で完了するとは、とても思えないのです。それなのに、その大甘の廃炉所要時間を、安倍政権はさらに「スピードアップする」と大見得切ってしまったわけですが、何だか似たようなことが以前にもあったような。年金記録の照合を1年で終わらせるなんて、実行不可能なことを約束したのは、どこの内閣の時でしたっけ。もちろん、スピードアップできるならそれに超したことはないけれど、まず最優先すべきは、これ以上放射能漏れが拡大しないよう注意を払いながら、慎重に廃炉の作業を進めることでしょう。2030年代の原発稼働ゼロ目標を見直す考えというのは、安倍政権、自民党がすでに打ち出している話で、「やっぱりね」としか言いようがないのですが、ただ、それをわざわざ福島視察の場で言うかってのはあります。今回の総選挙で、自民党が議席数では多数を制しましたが、得票ではまったく多数を制していないことは、以前指摘したとおりです。原発推進が民意の支持を得ているわけではないことは留意すべきでしょう。

2012.12.29

コメント(6)

-

ケーナフルートを無理矢理作ってみた

実は、我が家にあるケーナの中に、1本だけ頭部が分離式になっているものがあります。本当は私のではなくて相棒のケーナ(ボリビアのアドリアン・ビジャヌエバ製作)何ですけど、これを使ってケーナフルートもどきを作ってみました。もっとも、フルートの管体にケーナの頭部は刺さらないので、セロテープでぐるぐる巻きにしてくくりつけただけです。さすがに今メインで使っているムラマツフルートの管体にセロテープを貼る勇気はないので、フルートを始めた当初使っていたヤマハYFL31を使ってみました。前半はケーナフルート、後半はケーナ→フルートです。フルートは、ケーナフルートに使ったYFL31をそのまま使っています。(カバードキー)「ケーナフルートもどき」は、にわか作りで、吹き口から音孔までの距離が正しくないので、オクターブが切り替わるあたりは、フルートの通常の運指のままでは音程は滅茶苦茶です。なので、運指を探りながら吹いています。それに、セロテープでぐるぐる巻きにしていても、どうも低音が鳴りにくい感じです。管の内径が合っていないので、内側に段差があるせいなんじゃないかな。あとは、セロテープでぐるぐる巻きにしても、どこかに空気漏れがあるか。まあ、これは「お遊び」程度以上のものではありません。どこかのフルートメーカーで、「ケーナ頭部管」を発売してくれないかなあ。

2012.12.27

コメント(4)

-

尺八 尺ルート フルート

「尺ルート」という楽器をご存じでしょうか。頭部管が尺八、管体がフルートという、不可思議な楽器です。見た目はなかなかユーモラスです。同種の楽器で、戦前に「オークラウロ」というものが考案されたことがあります。大倉財閥の大倉喜七郎が考案した、縦吹きの尺八型フルートですが、「尺ルート」は頭部管が本物の竹なのに対して、オークラウロはフルート同様に金属製であるところが違います。で、この笛を演奏している動画を見つけてしまいました。見てのとおり、フルート→尺八→尺ルートの順に吹いているのですが、目をつぶって音だけ聞いて、その音色の違いが分かるでしょうか。多分生で聞けば分かると思いますが、YouTubeの音質だと区別はなかなか難しいように思います。オークラウロの音源もありました。かなり古い演奏ですがで、尺八頭部管のフルートがあるんだから、ケーナ頭部管のフルートも、当然あるわけです。ただ、YouTubeで探したけれど、音源はこれしか見つかりませんでした。(実際に吹いている音色は4分2秒付近から)この動画の作者は「ケフルート」と称していますが、「ケーナフルート」と称する楽器を制作している人もいます。私は、尺八はかろうじて音が出せる程度で、とても自在に吹くことはできないので、尺ルートもちょっと厳しいんじゃないかと思うのですが、「ケーナ+フルート」の方だったら多分問題なく吹けるだろうと思います。この頭部管、どこかで手に入らないかなあ。

2012.12.26

コメント(13)

-

この信念のなさは・・・・・・

経団連:米倉会長 安倍総裁の経済政策への批判を撤回経団連の米倉弘昌会長は25日の定例記者会見で、自民党の安倍晋三総裁が日銀への金融緩和圧力を強めていることについて「何も心配することはない」と述べ、「無鉄砲」などと批判していた従来の見解を撤回した。次期首相との対立を避け、経済政策などで連携を深めるべきだと判断したものとみられる。米倉会長は「(安倍氏は)大胆な金融緩和とともに財政健全化目標を堅持するとおっしゃっている」と説明。「日本国債の信用問題に発展しかねない」という懸念は解消された、との考えを強調した。安倍氏が14年4月の消費増税を景気動向次第で先送りする可能性を示唆していたことについても「経済後退期の増税が難しいのは分かる」と一定の理解を示した。安倍氏が衆院選後、中国や韓国に強硬な発言を控えていることを「非常に良い」と述べるなど、この日は安倍氏称賛に徹し、経済政策などで頼られることがあれば「経団連として全面的に協力していく」とも述べた。米倉会長は金融緩和による景気浮揚効果は限定的との持論から11月27日、安倍氏を批判。安倍氏側が激怒したため、直後に経団連幹部が謝罪する事態になっていた。今月10日にも、米倉会長は消費増税を明言しない安倍氏の姿勢に苦言を呈し、その後「悪気があって申し上げたわけではない」と陳謝の電話を入れた経緯がある。一方の安倍氏も米倉会長の撤回発言に呼応するように25日、会見直前の経団連会合に出席。集まった大企業幹部ら約300人の前で米倉会長と握手し、融和を演出してみせた。---安倍次期首相(まだ首班指名されたわけではないけれど)にも、米倉経団連会長にも、どちらに対しても私は猜疑的な視点しかもてないのですが、それにしても、ほんの少し前、安倍のインフレターゲット論に対して口を極めて批判していたのは米倉会長自身でした。ところが、今は「(安倍氏は)大胆な金融緩和とともに財政健全化目標を堅持するとおっしゃっている」と説明。「日本国債の信用問題に発展しかねない」という懸念は解消された、との考えを強調だそうで。しかし、本当に懸念は解消されたのでしょうか。財政健全化目標を堅持というのは、口ではどんな目標だって立てることができるわけですが、それを実現するための確固たる担保があるんでしょうか。それがあるなら、そもそも最初からインフレターゲット論を批判する必要なんかなかったはずですが。そんなこんなを考えると、どうも「懸念は解消された」から安倍賞賛に転じたのではなく、政治的打算から手打ちをしただけに過ぎないように思えてしまうのです。何とも発言が軽く、信念のなさを露呈しているようにしか思えないのです。

2012.12.25

コメント(2)

-

続・銃社会の恐ろしさ

銃規制にNRA強硬姿勢 「全米の学校に武装警官を」米東部コネティカット州の小学校で児童ら26人が射殺された銃乱射事件から1週間の21日、銃規制に反対する「全米ライフル協会(NRA)」がワシントン市内で記者会見した。全米すべての学校に「武装警察官を配置すべきだ」と主張し、銃規制強化に反対の姿勢を改めて強調、規制派からは、一斉に反発の声が上がった。■児童ら26人射殺受けNRAのラピエール副会長は会見で「銃を所持した悪人の行為を止められるのは、銃を持った善人だけだ」と述べ、武装警察官を配置するための法整備を急ぐよう米議会に要求した。その上で、「民間の武装警備員の配備を希望する学校があれば、特別訓練チームをNRAから派遣する用意がある」とも語った。米国では現在、約1万校に武装警備員が駐在している。公立校だけで10万校あり、武装警察官を全校に配備した場合、人件費だけで年間50億ドル(約4200億円)かかる。このため「現実的でない提案」(ニュージャージー州警察関係者)と疑問視する声もある。NRAはコネティカット州の銃乱射事件後、沈黙を守っていたが、18日に「意味ある貢献」をするとの声明を出した。このため記者会見では、銃規制強化に向け態度を軟化させるともみられていたが、強硬姿勢に変化はみられなかった。■NY市長「恥さらし」これに対し、1999年のコロラド州コロンバイン高校銃乱射事件で息子を亡くした父親は「NRAは変化を望む多くの米国人の願いを無視した」と述べ、「NRAの『変化』とは(学校を守るため)多くの銃が必要だということを意味する」と批判した。ニューヨークのブルームバーグ市長も「全くの恥さらしだ」と酷評した。会見では銃規制推進派の男性が「NRAは私たちの子供を殺している」と書かれた横断幕を掲げ警備員に連れ出され、その後、女性が「NRAの手は血で染まっている」との幕を掲げ、一時騒然とした。一方、東部ペンシルベニア州フランクスタウンではこの日午前、男が発砲し市民3人を殺害したうえ車で逃走。警官が追跡して男を射殺したが、警官3人が負傷した。---さすがの米国でも、全米ライフル協会のこの主張は、失笑と罵倒を持って迎えられたようです。しかし、すでに1万校に武装警備員が配置されている、というのも驚くべき話です。目には目を、歯に歯を、武器には武器をというのが全米ライフル協会の、ひいては米国という国の基本的な考え方なのでしょう。しかし、それは近視眼的な対症療法であって、犯罪の根をより深刻にする行為でしかないように私には思えます。犯罪から身を守ろうとする者がより強力な銃を入手できるということは、犯罪を犯そうとする者がより強力な銃を入手できる、ということでもありますから。学校と銃器、ということでは、別の驚くべき資料もあります。米国高校生の武器携行率2007年の統計ですが、米国の男子高校生のうち28.5%が、過去1ヶ月以内に武器を携行し、9.0%は学校内に携行したことがある、というのです。女子でも、それぞれ7.5%と2.7%。もちろん、これは地域差もかなりあるようで、日本人がよく行くような地域では、さすがに高校生がこんなに大勢銃は持っていないようですが。しかし、この数値からは、「犯罪者から身を守るために銃を」という話の欺瞞性を感じざるを得ません。犯罪から身を守る必要性は、男女でそんなに差があるとは思えないのです。むしろ、性犯罪や引ったくりは、女性のほうが被害に遭いやすいでしょう。もし本当に護身用に武器が必要なら、男女とも同様、否むしろ女性にこそ銃が必要なはずです。ところが、現実には女子高校生の銃の携行率は男子より低い。ということは、護身用だというのは表面的な言い訳で、実際には力の象徴として銃を持ちたがる、ということなのだろうと解するしかありません。当然のことながら、学校内にこれだけ銃器が持ち込まれていれば、そりゃ学校内を舞台にした銃犯罪が多発するのも当たり前です。日本でよく言われる話ですが、殺人などの凶悪犯罪は、必ずしも外部からの侵入者によって行われるとは限らない、それどころか、むしろ身内同士のほうがずっと多いものです。多分、米国でも同じでしょう。考えてみれば、有名なコロンバイン高校乱射事件は生徒が犯人でした。バージニア工科大の乱射事件も学生が犯人でした。古くは1966年テキサス大学の乱射事件も、犯人は大学院に在籍していました。今回の事件の犯人は児童ではありませんが、教員の息子だそうですから、完全な部外者というわけでもありません。他にも、Wikipediaの「学校内における無差別殺傷事件」を見ると、犯人が在校生、卒業生、教職員である例がかなり多いことが分かります。つまり、全米の学校に武装警備員を配置したとして、その銃口は武装した生徒、あるいは関係者に向けられる可能性が圧倒的に高いのです。私は日本人なので、米国人がそういう社会を希望するっていうなら、それ以上とやかく言っても仕方がないのですが、しかしあまりにもすさみ切った社会じゃないのかって気はします。

2012.12.24

コメント(5)

-

原発新設

原発新設ストップ「見直したい」…安倍自民総裁自民党の安倍総裁は21日、山口市で記者会見し、原子力発電所の新設について、「民主党政権が決めたことは決めたこととして、もう一度見直していきたい」と述べ、原発新設を認めないとした、民主党政権の方針を再検討する考えを示した。自民党は衆院選の政権公約で「10年以内に、将来にわたって持続可能な電源構成のベストミックスを確立する」としている。安倍氏は中国電力が建設を計画している上関(かみのせき)原子力発電所(山口県上関町)を巡り、着工を認めないとした民主党政権の方針を見直す考えを示したことに関連して「全体的に全国において、どう考えていくか。(党の)大方針の中で、新設についてどう考えるか、これから検討していきたい」と語った。---早速、自民党の馬脚が現れつつあるようです。現在停止中の原発を再起動するかどうか、建設中断中の原発を建設再開するかどうかが大もめしているというのに、新設とは、またずいぶんと大風呂敷を広げたものです。もちろん、私は原発の新設など大反対です。しかも、そもそもあまり現実性のある話とは思えません。各電力会社が今ある原発に執着するのは、すでに巨費を投じて原発を建設してしまったからです。火力発電のコストは燃料費が大部分を占めるのに対して、水力発電と原子力発電は、施設の建設費が大部分を占めます。(もっとも、水力発電の「燃料費」はタダだけど、原発はタダではなく、かつウランの価格も去年の震災までは急騰していましたので、無視できるほどの低額でもありませんが)今から原発の新規建設を行って、完成した頃に本当に稼働できるのか、ということを考えれば、さすがに各電力会社も、新たに1基数千億円の建設費を投じて新たな原発を建設することには慎重になるだろうと思います。もちろん、自民党がお金を払って原発を建設して、それを電力会社にプレゼントする、という話なら喜んで受け取るでしょうが。それでもあえて原発新設に言及するあたり、やっぱり自民党は筋金入りの原発推進派ということですね。

2012.12.22

コメント(11)

-

年に一度、この時期だけ・・・・・・

年に1度、この時期だけ公開する音源を一つグルーポ・インカコーラ「クリスマス・メドレー~花祭り」今から13~4年前の演奏です。諸般の事情により、ホームページ上でしか公開できず、YouTubeにはアップできません。ついでにもう一つ、これはYouTubeにアップしている音源ですが日本でもフォルクローレのファンにはよく知られている曲ですが、元々「私たちのクリスマス」という組曲の中の1曲で、アルゼンチンではクリスマスソングの定番中の定番です。日本で演奏するときは、クリスマスの季節など全然関係なく演奏していますけどね。(ただし、この演奏は、クリスマスではないけど、川崎の教会で演奏した音源です)元々はコーラス曲です。チリのインティ・イジマニの演奏とサンティアゴ市立劇場コーラス隊の歌先年亡くなったアルゼンチンの国民的大歌手、メルセデス・ソーサの歌さすがに、この曲をYouTubeで探すと、教会で歌っている動画ばかりがヒットします。

2012.12.21

コメント(0)

-

銃社会の恐ろしさ

先週の土曜日、12月15日に米国の小学校で、26人もの死者が出す乱射事件があったのは記憶に新しいところです。何といっても恐ろしいのは、この事件が決して「史上空前」ではなかった、ということです。学校を舞台とした乱射事件は、古くはテキサス・タワー乱射事件(1966年、死者15人)、マイケル・ムーア監督のドキュメンタリー映画「ボーリング・フォー・コロンバイン」で取り上げられたコロンパイン高校乱射事件(1999年、死者13人)、更にバージニア工科大乱射事件(2007年、死者32名)などがあります。もっと小規模な事件は、それこそ無数に起こっているようです。学校における無差別殺傷事件ちなみに、今回の事件で犯人が使った銃は、AR-15だそうです。凶器は米軍使用「M16ライフル」の民間モデル、米小学校銃乱射事件米コネティカット州ニュータウンの小学校で起きた銃乱射事件で使われた銃は、米軍がベトナム戦争以来使用している殺傷力の高い「M16アサルトライフル」の民間向けモデルで、米国内のどこでも合法的に購入できるものだった。警察当局の発表によると、容疑者に殺害された犠牲者の大半はブッシュマスター・ファイアアームズ・インターナショナル製のライフル「AR-15」で撃たれていた。AR-15は.223口径の弾薬を使用するが、これは北大西洋条約機構(NATO)軍の5.56mm弾と同等のものだ。AR-15は第2次世界大戦や朝鮮戦争で使われたライフルよりも軽く、その弾丸は防弾チョッキや鉄製ヘルメットを貫通し、秒速1000メートル近くの速度で600メートル先の敵兵を倒すよう設計されている。■多くの銃乱射事件で使用AR-15はまた、M16ライフルの銃身を短くした「M4カービン」の基になったモデルでもある。M4は現在、米軍によりアフガニスタンなど世界各地で使用されている。今年7月、映画「バットマン」シリーズ最新作の公開初日に米コロラド州オーロラの映画館で銃を乱射した犯人もAR-15を使っていた。AR-15は、「ベルトウエー・スナイパーズ」として知られるジョン・アレン・ムハマド元死刑囚とその義理の息子リー・ボイド・マルボ受刑者が2002年に首都ワシントンDC近郊で10人を殺害した連続狙撃事件でも使われた。M16はこれまで『地獄の黙示録』や『ランボー』など、数え切れない数の映画のほか、人気戦争ゲーム「コール オブ デューティ」にも登場している。M16の民間モデルは、米軍が1960年代から使用しているものと事実上同一のモデルで、フルオートマチックでない点だけが異なる。M16は引き金を引き続けることで連射が可能だが、セミオートマチックの民間モデルは、1発ごとに引き金を引く必要がある。■10万円未満で購入可能米議会は1994年にアサルトライフルや10発を超える弾丸が入る大容量弾薬装填装置を禁止したが、この措置は共和党政権下の2004年に期限切れを迎えた。米国では軍用アサルトライフルの所持は現在も違法だが、セミオートマチック・アサルトライフルは全く合法的に所持することができる。ブッシュマスター社の親会社であるフリーダム・グループは、自社を米国最大のセミオートマチック銃器製造業者だとしている。セミオートマチック・ライフルは「モダン・スポーティングライフル」とも呼ばれている。ブッシュマスターのAR-15は「ハンティング、競技、自宅防衛、そして戦術的仕様」に適したモデルとうたわれて、インターネット上で1000ドル(約8万4000円)を下回る価格で販売されている。■増える米国内の銃器米司法省のアルコール・たばこ・銃器取締局によると、2011年に米国で製造されたアサルトライフルは約230万丁に上り、これとは別に約100万丁が輸入された。米国立司法研究所によると、米国人が所有する銃器の数は1994年には1億9200万丁だったが、2007年には2億9400万丁に増加。うち1億600万丁が拳銃、1億500万丁がライフル、8300万丁がショットガン(散弾銃)だった。米国に出回っている銃器の数は、民間人2人につき約1丁の割合だった1968年からほぼ倍増し、現在はおよそ1人につき1丁という計算になる。---軍用の突撃銃と事実上同じものが民間で規制もなく、一般的に売られているんだから、恐ろしい話と言わざるを得ません。記事の中に「フルオートマチックでない点だけが異なる。M16は引き金を引き続けることで連射が可能だが、セミオートマチックの民間モデルは、1発ごとに引き金を引く必要がある。」との記述がありますが、これは不正確です。軍用のM16小銃の初期モデルにはフルオート射撃機能がありますが、現在主力のM16A2は、フルオート射撃機能は省かれて3点バースト射撃機能だけになっています。つまり、引き金を引きっぱなしにしても、3発しか弾が出ないのです。フルオートで連射すると、反動が大きく制御困難でなかなか命中しない、従って弾丸の消費量が莫大になり、お金がかかって仕方がない、といった理由があるようです。つまり、実際には軍用モデルと民間用モデルの差は、引き金を引いて、弾丸が1発だけ出るか3発出るか、の違いでしかないのです。しかも、実際には簡単な改造でフルオート機能を復活させることができるらしいのです。(今回の犯人がそういう改造をしたかどうかは知りませんけど)だから、結局のところは撃ちっぱなしのフルオートの突撃銃が、米国では誰でも簡単に購入できる、というわけです。ましてピストルは言わずもがなです。米国の人口は、現在3億1千万人ですから、全米で2億9400万丁の銃器ということは、もうほとんど1人1丁に近い数字です。ちなみに、検索したところ、米国の自動車保有台数は2億4千万台程度のようです。米国は車社会でもありますが、国民の車の保有台数より銃器の保有台数の方が多いというのだから、どう考えたって異常です。米国の銃規制は、全米ライフル協会などの圧力団体によって、常に骨抜きにされてきたわけですが、今回はどうなるのでしょうか。よその国の話ですから、日本人の私が決定に関与できるわけではないですけれど、今のような野放し状態でよいはずがないと思います。

2012.12.20

コメント(10)

-

憲法第9条が日本を守ってきた

「あんな酷い日本語で始まる憲法はない」石原・維新代表私たちは基本的に憲法を全部取り換えていくと思っているが、直裁にすぐ一点突破でできるものでもない。これは国のリーダーの覚悟次第だ。憲法論議は(自民党に)同調する。論議があるなら私たちの案を出す。占領軍が4日間でつくった英文和訳で、あんな醜い日本語で始まる憲法は世界中にない。北朝鮮は状況証拠で言ったら200人を上回る日本人を拉致した。中には殺された人もいる。なんで軍事力を背景にしてでも、さらわれた同胞を取り戻すことができなかったのか。物的な証拠がありながら、国が動くことができなかった。その障害が9条じゃないですか。9条で国民を見殺しにしていいんですか。---いかにも石原が言いそうな主張です。私は、憲法前文がそんなに酷い日本語とは思いません。まあ、このあたりは個人の好みに属する面もあるだろうし、どのみち法律というのは多かれ少なかれ無粋な部分のある言葉で書かれるものでもあります。石原が今の憲法を嫌いで嫌いで、文章にまでけちを付けたいというのは、まあ個人の好みとしてはそうなんだろうなとしか言えません。しかし、この発言の後段の部分は、個人の好みの問題では済みません。北朝鮮の拉致被害者が本当に200人もいるのかどうかは、私はちゃんと調べていないので、真偽のほどは判断が付きません。とりあえず、200人という人数が正しいものと仮定して話を進めることにしましょう。石原の言い分によると、憲法第9条がなく、強力な軍隊を持っていて、その軍事力を使えば、拉致被害者を取り戻すことができた、ということになります。北朝鮮による拉致被害は、日本だけで起きているのではなく、韓国でも起きています。Wikipediaによれば、北朝鮮に拉致された韓国人は400人以上とされているそうです。韓国には憲法第9条はなく、強力な軍隊もあり(海空軍は日本の自衛隊の方が強力ですが、陸軍に関しては韓国陸軍の方がおそらく強力です)、しかも朝鮮戦争以来公式には北朝鮮との間では停戦しかしていない、つまり戦争が一時停止しているだけの状態が続いています。が、その韓国も、軍事行動によって北朝鮮から拉致被害者を取り戻すことなど、試みたことはありませんし、試みたと仮定しても、成功する可能性は皆無といっていい。そもそも米国の同意なしに韓国が単独で北朝鮮に対して軍事行動を起こすことなど不可能だし、米国がそのような軍事行動に同意する可能性もないでしょう。そもそも、1994年の核開発疑惑の時、米国は北朝鮮への軍事行動を検討したと言われますが、結局踏み切ることはできなかったのです。それなのに、日本だけが、憲法第9条を捨て去れば北朝鮮に対して軍事行動が起こせる、起こせば拉致被害者を取り戻すことができる、などということは、とても考えられません。そして、もう一つ確実に言えることは、仮に北朝鮮に対して軍事行動を起こせば、それによる死者の数は、日本側だけでも200人では済むはずがなかろう、ということです。200人の拉致被害者を救うために1000人が戦死するのでは、本末転倒も甚だしいのです。石原は9条が日本人を見殺しにしたと言いますが、私は全く逆に、憲法第9条が存在したからこそ、戦後日本は戦争に巻き込まれず、戦死者をほとんど出さずに済んだと思っています。勿論、憲法第9条の条文が、というよりは、それに代表される平和指向がというほうが、より正確かも知れませんが。日本は1990年代以降のPKOや後方支援を除いて海外派兵を行ったことはなく、実戦に参戦したこともなく、従って戦死者を出したことも、敵を殺害したこともありません。(ただし、朝鮮戦争中に掃海部隊が死者を出しています)そのおかげで、「敵国」の民衆から恨みを買うことも、戦後に関してはなかった。石原慎太郎的な感性からは、強力な軍隊をもって、時々海外派兵して、戦争に参加して、輝かしい戦果でも挙げれば、自尊心が満たされるのかも知れません。しかし、その代償は大きい。太平洋戦争終結後、「世界の警察」を自認する米国は、世界中の紛争に派兵して、多くの戦死者を出しています。朝鮮戦争で戦死・行方不明をあわせて4万人以上、ベトナム戦争でも5万人、イラク戦争4000人以上、アフガニスタン紛争2000人弱・・・・・・。前述の韓国も、ベトナム戦争に派兵して、5000人もの戦死者を出し、虐殺事件も引き起こして国際的な非難を浴びています。もちろん、虐殺事件で国際的非難を浴びたのは米軍も同様です。そのような道が望ましいとは、私は思わない。石原慎太郎の自尊心より、人の命の方が大事ですから。そして、そのような道を選ばなかったのは、憲法第9条(に代表される平和指向)のおかげであると、私は確信しているのです。

2012.12.18

コメント(7)

-

自民党が民意の支持を受けたわけではない

選挙の結果は、すでに報じられているとおりとなりました。私個人のことについて言うと、小選挙区、比例区、都知事選、投じた票のすべてが死票となりました。と書くと、おそらく比例区で私がどの党に票を投じたかも、逆算で推測できると思います。3年前、民主党が政権を取ったとき、私は「物事には必ず始めと終わりがある」という記事を書いたことがあります。問題はこれからです。政権交代も大事ですが、そのあとどんな政策を実行していくのかは、もっと大事です。民主党政権になったからと言って日本が劇的に変わるとは思えませんが、多少は期待しています。多くの人々の期待に背く結果となれば、次回総選挙では民主党が今回の自民党のような結果になるかもしれません。今日の事態を予測したわけではありませんが、危惧したとおり、前回選挙の自民党を越える、惨憺たる敗北で民主党政権が終わる、という幕引きになってしまいました。考えてみれば、自民党政権の「終わりの始まり」は郵政選挙での大勝利でしたし、その前、旧社会党の「終わりの始まり」は、消費税選挙での歴史的大勝利でした。そう考えれば、3年前の民主党の大勝利もまた、民主党の「終わりの始まり」だったのかも知れません。一方で、勝った自民党ですが、議席数では大勝ですが、得票数・得票率から見ると、とても「勝った」とは言えません。衆院選:自民、比例57 前回並み16日投開票された第46回衆院選は、自民党が単独で半数を大きく超える294議席(小選挙区237、比例代表57)を獲得して圧勝し、3年前に失った政権を取り戻した。ただ、同様に296議席を獲得して大勝した05年衆院選の比例は77議席で、比例に限れば今回は20議席も少なく、119議席で大敗した09年の比例55議席をわずかに2議席上回るにとどまった。全国の比例得票数を集計したところ、自民党は1662万票で、05年の2588万票を大きく下回り、09年の1881万票にも及ばなかった。得票率も27.6%で09年の26.7%とほぼ変わらなかった。投票率が09年より約10ポイント低かったことも影響しているが、全国的に自民党支持が広がったとは言い難い。自民党の小選挙区候補の得票数を合計すると2564万票で、大敗した09年から165万票減っている。12政党の乱立で民主党と第三極勢力が非自民票を食い合った結果、相対的に自民党候補の当選する小選挙区が増え、自民党の獲得議席を押し上げた形だ。---比例区でも小選挙区でも、自民党は歴史的大敗の前回総選挙より、更に票を減らしているのです。投票率がそれ以上に減ったため、相対的な得票率は微増していますが、世論の大きな支持を得たとは、とても言えません。民主党が支持を失ったのは間違いない事実ですが、だからといって自民党の支持が回復したわけではないのです。もっとも、ではどこの党が支持を伸ばしたかというと、残念ながら維新の会ということになるのでしょうが。(今回、維新の会の比例票は民主党を上回った)小選挙区での自民党の得票率は、比例区よりは高いのですが、それでも43%に過ぎません。公明党の小選挙区得票率は1.5%。自公の合計で見ても、得票は過半数にも届いていません。にもかかわらず、議席の8割を占めてしまった。前回民主党が大勝したときから何度となく書いていますが、小選挙区制は、欠陥の非常に多い選挙制度であり、今回もその欠陥(民意を反映しない)が露骨に現れています。郵政解散の時以来、「風向き」が変わるごとに、振り子が振れるかのように、歴史的大勝と歴史的敗北の繰り返しで、「ほどほどの結果」ということがない。民意の反映という面を度外視したとしても、こんなに浮沈の激しい選挙制度では、政治の安定性など望みようがないと私は思います。

2012.12.17

コメント(16)

-

いくら何でも・・・・・・

秋葉原で自民党支持者が暴走!君が代熱唱し「朝鮮人を海外に追放しろー!帝国憲法、万歳!インフレ起こせー!」選挙運動最終日となった昨日夜、秋葉原駅前がすさまじいことになったのだそうです。いくら何でも、こんな連中が自民党支持者の主流とは思わないけれど、これから(まず間違いなく)首相になるであろう人物の選挙演説でこういう振る舞いが行われたという事実、水晶の夜を連想してしまいます。私はその場に立ち会ったわけではないから、確認はしていないけれど、安倍、あるいは他の政治家でもいいけれど、この連中にせめてたしなめる一言くらいは言ったのだろうか。

2012.12.16

コメント(7)

-

何はともあれ、投票には行くべきである

明日は総選挙です。(東京は都知事選もある)私は早々に期日前投票に行ってしまいました。期日前投票の出足はこれまでの選挙と比べてもかなり低く、世論調査でも、軒並み「投票に必ず行く」「衆院選に興味がある」という回答が減っています。その気持ちも分からないではありません。他ならぬ私自身、政治に対する期待感が極小化していることを、否定しようがない。でも、です。政治に興味がないからと、みんなが背を背けてしまったら、物事はなお一層、悪い方向にしか行きません。みんなが政治に強い関心を持って投票率が上がれば政治が必ず良くなる、とは言えないところが辛いところではありますが、みんなが背を向けたらもっと悪くなる、ということは言える。ここをごらんの皆さん、何党に投票してください、とは私は言いません。しかし、投票には行きましょう。選挙で票も投じずに、政治に不満を言っても仕方がありません。異議申し立てはまず投票から、です。

2012.12.15

コメント(0)

-

事なかれ外交?

尖閣の領空侵犯 中国への対抗措置を急げ沖縄県・尖閣諸島の領空を中国国家海洋局所属の航空機が侵犯した。中国機による日本領空侵犯は初めてであり、中国が実力を行使して日本を威嚇した事態といえる。力ずくで現状を変更する行動は、地域の平和と安定を覆す脅威であり、日本は断固たる対応を取るとともに、抑止の態勢を強めなければならない。日本政府が中国政府に厳重抗議したのは当然だ。しかし、海洋局は「中国領空における海空一体のパトロール」だと発表している。習近平政権はさらなる恫喝(どうかつ)を行うとみられるだけに、日本は毅然(きぜん)と対峙(たいじ)し、屈服してはなるまい。今回、航空自衛隊の戦闘機は侵犯機に対し緊急発進した。藤村修官房長官が「主権の侵害に断固として対応する」と述べた通り、政府は警戒監視を強め、領土防衛のための態勢強化を急ぐべきだ。衆院選の最中にも、中国は、海洋監視船などにより尖閣周辺海域での領海侵犯を傍若無人に重ねている。今後は、空からの侵犯も常態化する可能性が出てきた。空自は無線での警告、警告射撃など段階を踏み、侵犯機に退去や強制着陸を命じる措置を取れる。これらはしかし、警察行動と位置付けられ、武器使用は正当防衛に限られる。法改正で領空を守る任務や権限を明確にしなければ、領空侵犯の繰り返しは防げない。今年9月の野田佳彦政権による尖閣国有化以降、中国公船の尖閣周辺の航行はほぼ連日で領海侵犯も13日までに計17回に上る。中国機に対する航空自衛隊機の緊急発進も、今年4~6月は15回しかなかったのが尖閣国有化以降を含む7~9月には54回と急増した。海洋権益の拡大を図る中国軍が、尖閣領有の既成事実化を狙って海と空で偵察や訓練を活発化させている事態を裏付ける数字だ。11月には、中国海軍初の空母「遼寧」で艦載機の発着艦訓練を成功させ、約6千トンと中国最大の漁業監視船も就役させている。衆院選の政権公約で民主、自民両党や日本維新の会が海上保安庁の人員・装備など警備体制の拡充を掲げ、特に自民党が「南西諸島に警察、海保、自衛隊を重点配備する」としたのは評価できる。今日の状況を招いたのは、尖閣で「極端な排外主義に陥ると日本が危ない」などとする政府の姿勢だ。事なかれ外交は日本を危うくしただけだと認識すべきだ。---例によって例のごとく、産経新聞の「主張」ですが、最近は産経新聞に限らず、似たような主張が掃いて捨てるほど見られます。何度も書いているように、私は尖閣諸島は当然に日本の領土であり、中国側の主張はまったく間違っていると思っています。しかし、この産経新聞の言い分には、2つの点で大いに疑問があります。第1に、事なかれ外交は日本を危うくするというのは本当か、ということ。第2に、そもそも政府(民主党政権)が行ってきたのが「事なかれ外交」だったのか、ということです。私の見る限り、尖閣諸島を巡る対中外交姿勢は、自民党政権時代より民主党政権になってからの方が、はるかに強硬です。ただし、場当たり的で一貫性がなく、無駄に強硬論を振りかざしているだけの、最悪の対応ですが。かつて、2004年に中国人の活動家が尖閣諸島に上陸した際は、自民党の小泉政権は逮捕した活動家を直ちに強制送還しました。それに対して、2年前に尖閣諸島沖で中国漁船が巡視船にぶつけたときは、船長の勾留を延長して本格的に取り調べようとした。(結局は、途中で釈放したけれど)どちらの方がより強硬で、どちらがより「事なかれ」主義だったかは、言うまでもないでしょう。そして、どちらの対応の方が正しかったかも、言うまでもないように思うのです。民主党政権の場当たり的強硬主義によって、日中関係は自民党政権時代よりもっと悪くなった。今年に入って尖閣諸島の国有化によって、日中関係は更に一層悪くなった。これに関しては、私は尖閣諸島国有化は積極賛成ではないものの、仕方がなかったと思います。石原前都知事の尖閣諸島購入騒動で、東京都が買うか国が買うかという二者択一に追い込まれてしまったからです。その二者択一だったら、まだしも国が買う方が多少はマシですから。石原「暴走老人」の軽挙妄動に振り回されてやむなくとはいえ、ここでも民主党政権の外交は自民党政権の時代より強硬的でした。さて、そうやって強硬的な外交を振り回して、隣国と対立をエスカレートさせて、ネットウヨクの自尊心は満たされるかも知れませんが(もっとも、ネットウヨク的には民主党がいくら強硬論を振りかざしても、自尊心は満たされないんでしょうね。自民党の安倍政権が振りかざす強硬論でないと、ダメなんでしょう)、それで日本の利益、国民の幸せな生活に、プラスになるのでしょうか。尖閣諸島の領有が安泰になるのでしょうか。どうも、私にはとてもそうは思えないのです。裏返しにして考えてみるとわかりやすいです。中国側の対応もまた、強硬主義の極みですが、それによって中国は何を手に入れたでしょうか。日本側が「参りました、尖閣諸島は差し上げます」と言ったでしょうか?言っていませんね。日本側もまた、ますます強硬になり、反中世論もますます吹き上がっています。中国は、何も手に入れていない。同様に、日本側がいくら強硬論を振りかざしたとろこで、中国側を退かせることも、あきらめさせることもできません。互いに対する憎悪をたぎらせて、対立をエスカレートさせて行けば、最後の最後は戦争しかない。いくら何でも日本人も中国人も、そこまでバカではないと私は信じていますが、どこまでも強硬論で突き進めていけば、戦争の最後は核爆弾が降ってくる。国破れて尖閣あり、にするつもりでしょうか。尖閣諸島の領有権について譲る必要はまったくありませんが、必要なことは静かに粛々と実効支配を続けることであって、相手を挑発することではない。「売り言葉に買い言葉」的に、挑発に挑発で応じるような対応が、好ましい事態を招くとは、とても思えません。

2012.12.14

コメント(17)

-

それでも敦賀原発を廃炉にしたくない人たち

敦賀原発の断層 科学的調査尽くされたか日本原子力発電・敦賀発電所の2号機(加圧水型・出力116万キロワット)の直下を通る破砕帯は活断層であるとの結論が、原子力規制委員会の調査団によって示された。この結論が科学的事実に基づく誤謬(ごびゅう)のない判断ならば、同機の再稼働は断念せざるを得ない。国の指針は、原子炉建屋などの重要施設を活断層の直上に建てることを認めていないからである。だが、今回の結論の出し方には拙速さを感じてしまう。5人のメンバーで、2日の調査と2時間の審議で正確な評価ができるのか。規制委には、放射性物質の拡散予測で間違いを繰り返し、自治体や住民を混乱させた前歴がある。発表のタイミングも疑問だ。今は衆院選の最中で、原発は選挙戦の重要な争点となっている。有権者の予断につながりかねない投票直前の時期である。規制委には政治や電力会社などからの独立性が認められているとはいえ、社会的な常識の範囲の問題である。しかも2号機は定期検査で停止中だ。結論を焦る必要がいったいどこにあったのか。なおかつ日本原電は、来年1月末の最終報告を目指して破砕帯の精査中である。なぜそれを待とうとしなかったのかも疑問だ。活断層で再稼働が認められない事態は2号機の廃炉にもつながる大問題だ。日本原電の存続さえ危うくし、同社に出資している他電力会社の経営をも悪化させかねない。地元経済への影響もある。こうした極めて重い問題を1回限りの審議で片づける姿勢には、謙虚さと慎重さが欠けているのではないか。これでは問答無用の斬り捨て御免に等しい。地震学にも調査団にも限界があることを真摯(しんし)に再認識すべきである。日本原電は11日、規制委の田中俊一委員長に公開質問状を出した。調査団の結論に「科学的根拠が示されておらず、誠に理解に苦しむところ」と反論している。6項目の公開質問は、具体的な内容だ。規制委には誠意のある対応を望みたい。国民に対して納得のいく説明も必要だ。規制委の最重要任務は、原発を安全に動かすための基準作りである。原発を止めるためだけの機能の充実で自己満足していては、日本の国が立ちゆかない。資源のない地震列島に生きている現実を忘れてもらっては困る。---例によって産経新聞の社説です。ここまでして原発推進にしがみつきたいのですね。敦賀原発の真下にある破砕帯が活断層だというのは、いわば「公然の秘密」みたいなものだったわけです。敦賀原発の敷地内を走っている浦底断層の存在は、2008年に初めて発見されたということになっていますが、現場では原発を建設した時点で断層の存在に気がついていたはずです。気がつかないわけがないのです。実際、こんな報道もあります。敦賀の問題の断層、過去に調査 日本原電が2号機建設時原子炉直下に活断層がある可能性が高いと認定された日本原子力発電敦賀原発(福井県)をめぐり、30年以上前の2号機建設時に行われた国による安全審査で、今回問題となった2号機直下の破砕帯(断層)や敷地内の活断層を原電が追加調査していたことが11日、分かった。原子力規制委員会の現地調査団メンバーで、活断層が専門の鈴木康弘名古屋大教授が明らかにした。今回、調査団が問題視した破砕帯や活断層を、国や原電が当時から認識していた実態が浮き彫りとなった。審査では危険とは認識されず、「問題はない」とする原電の調査結果が認められた。---「問題ない」という調査結果だったそうですが、そうではなくて「問題ないことにした」ということだったんだろうと思います。ちなみに、本来活断層の地質学的な定義は、第四紀更新世以降(おおむね200万年前より新しい時代)に動いた断層を活断層といいますが、原発の安全審査の上では、過去12~3万年前以降という甘い基準で審査していました。これが福島の事故の後40万年前に改められたのですが、問題となった破砕帯は「十数万年前以降に動いた」と言うのですから、大甘の旧基準でもクロだったわけです。当然、30年以上前にこっそり行った調査でも、その断層(破砕帯)がいつ頃動いたのかは、調べたはずです。そして、建屋の真下を通過している破砕帯は、明らかに浦底断層から枝分かれしています。浦底断層が活断層なのに、そこから枝分かれしている破砕帯が浦底断層と同時には動かなかった、などと想定することは、どう考えたって不自然です。2日間の調査と2時間の審議で断定したのは怪しからぬと書いていますが、要は断層面がどの地層まで及んでいるか、断層面の及んでいる一番上の地層と、及んでいない一番下の地層の、それぞれの年代が特定できれば、あとはもう考えるところなどほとんどないでしょう。調査に関しては、日本原電自身が過去に行った調査データも参照していますから、(日本原電が調査データの捏造をしていないなら)すでに充分なデータがあるわけです。反原発派(私も反原発派ですが)は田中俊一が原発推進派だというので、規制委員会の委員長にかなり反対していましたが、その田中委員長が活断層だと認めているんだから、産経がいくら叫んだところで、どうしようもないのです。

2012.12.12

コメント(0)

-

敦賀原発廃炉へ

敦賀原発:2号機の廃炉不可避 直下「活断層の可能性」日本原子力発電敦賀原発(福井県)の敷地内の断層(破砕帯)を調べている原子力規制委員会の調査団は10日、評価会合を開き、2号機(116万キロワット)の原子炉建屋直下を通る破砕帯について「活断層の可能性が高い」と結論付けた。これを受け、規制委の田中俊一委員長は「今のままでは再稼働に向けた安全審査はとてもできない」と述べ、再稼働は極めて困難になった。原電が今後、活断層ではない明確な根拠を示せなければ、2号機は国内で初めて安全面を理由に廃炉を迫られる可能性が高まった。規制委は12日に調査団の報告を受け、近く正式な見解を出す。同原発は全国で唯一、敷地内に活断層「浦底(うらそこ)断層」が通る。そこから枝分かれするように延びる複数の破砕帯の一部が1、2号機の原子炉建屋直下を通り、浦底断層と連動して地面がずれる危険性が指摘されていた。会合には、規制委の田中委員長や島崎邦彦委員長代理、外部専門家4人が出席し、今月1、2日に実施した現地調査の内容を議論した。その結果、2号機直下を通る「D−1破砕帯」と浦底断層との合流地点付近から、その上部8メートルで新たに見つかった地層のずれについて、「十数万年前より最近に動いた」との見解で一致した。さらに浦底断層と連動して動く可能性が高いと判定。その上で、このずれをD−1破砕帯の一部ととらえ、「活断層の可能性が高い」と判断した。原発の耐震設計審査指針は「12万〜13万年前以降」に動いた断層を今後も動く可能性が高い活断層とみなす。島崎氏は政府の地震調査委員会の見解に基づき、「40万年前以降」を目安に定義を拡大する方針を示している。一方、1号機(35.7万キロワット)は運転開始から42年が経過。改正原子炉等規制法は、原発の運転を原則40年に制限しており、今後廃炉となる可能性がある。同原発をめぐっては、10年には旧経済産業省原子力安全・保安院の専門家会合で、敷地内の破砕帯が浦底断層と連動して動く可能性が指摘された。東日本大震災などを受け、保安院は11年11月に原電に調査を指示。今年4月に専門家を交えて現地調査し、活断層の疑いが浮上した。---当然の結果です。そもそも、破砕帯の真上に建屋を建設すること自体、どうかしているのです。破砕帯が必ず活断層であるとは限らないにしても、そうである疑いは、何もないところよりははるかに高い。そもそも、仮にこの破砕帯が活断層でなかったとしても、すでに活断層と確認されている浦底断層から、敦賀原発は300メートルと離れていないのです。この破砕帯が活断層であるか否か以前に、こんな場所は原発の設置場所に選ばないのが、「安全」という考え方の基本であるはずです。それにも関わらず、ここに原発を立ててしまった。安全確保より、それ以外の諸々の「大人の事情」の方が大事なので、その破砕帯は活断層ではないことにした、ということでしょう。安全神話が聞いて呆れる。日本の戦後は、1995年の阪神淡路大震災まで、大きな地震の比較的少ない平穏期でした。特に関東~東海~関西~九州にかけての人口密集地帯を、大きな地震が襲うことがなかった。その間に高度経済成長があって、大都市化が進んだけれど、この大都市は阪神淡路までのあいだ、大震災の洗礼を受けたことがなかった。そして、原発もまた同様なのです。原発が初めて大地震に襲われたのは、2007年新潟県中越沖地震(柏崎刈羽原発)です。何度も指摘していることですが、昨年の東日本大震災は、被害の大部分が津波によって生じています。地震の揺れそのもので倒壊した建物は、あまり多くない。震度7を記録した宮城県栗原市では、倒壊家屋はほとんどなかったと報じられています。しかし、次にどこかで起こる地震も同様であるとは限りません。限らないと言うよりは、次の地震は今回とは違うタイプである可能性の方が、確率から言えばはるかに高い。そのとき、活断層の真上に乗っている原発がそれに耐えられるかと言えば、おそらく無理と考えるしかありません。同様に、今日本で唯一稼働している大飯原発も、真下に破砕帯が走っています。これが活断層か地滑りの跡かというのが議論になっていて、関西電力は「地滑りだ」と言っています。それが事実かどうかは、ここでは追及しません。しかし、地滑りの跡だったら安全なのでしょうか。どう考えても、原発の真下で地滑りが起きたら、無事では済まないように思えるのですが。原子力規制委員会は、原発の立地の基本的な考え方として原子力の立地地点はひとことでいえば・・・地震、風、津波、地滑りなどにより大きな事故が発生しないと考えられるところ。原子力発電所と公衆の居住する区域との間に適切な距離が確保されているところと言っています。地滑りの跡だったら大丈夫だ、なんてことを規制委員会は言っていないのです。

2012.12.10

コメント(0)

-

極右政党自民党

残念ながら、今回の総選挙で、自民党が政権に復帰することは間違いなさそうです。それが民意なら仕方のないことですが、下野して以降の自民党は、急激に極右政党化しており(その素地はもともとあったわけですが)、自民党の現在の主張がそのまま政権復帰後に政策として実行されたら、日本はおよそ自由でも民主でもないような国になってしまいそうです。まあ、幸いなことに政権に復帰したからと言って野党時代に主張していたことがすべて実現できるわけではないのですが。自民党の憲法改正案については、その原案が発表された当時に批判したことがありますが、改めて全文を読んでみると、その内容の酷さには唖然とします。自民党憲法改正案(2012年版)憲法は、基本的は「国家を律する法律」であって、国民を律する法律ではありません。日本国憲法に対して「権利ばかりで義務がない」という批判がよくありますが、そんなのは当たり前なのです。憲法とはそもそもそういうものです。国民を律するのは、憲法ではなく、その下に制定される様々な法律です。殺人はどこの国でも非合法ですが、「殺人は禁止する」など憲法にうたっている国がどこにあるか。そんなことを規制するのは、憲法の役割ではないのです。現憲法は、国民に対して3つの義務を課しています。勤労の義務(同時に勤労の権利でもある)と、子女に教育を受けさせる義務(同時に教育を受ける権利でもある)と、納税の義務です。必要にして充分な義務規定でしょう。たとえば、米国の憲法は、「国民の義務」を何一つ規定していません。それにも関わらず、自民党の憲法改正案は、国民に対してやたらと義務を押し付けようとします。たとえば、こんな条項を新設しようとしています。3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。憲法にわざわざ国旗と国家を規定する必要なんかないと思うのですが、仮に規定するとしても、それを国民に対して「尊重しろ」などと強いるどんな根拠があるのでしょうか。さらに、こんな条項もあります。十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。この部分の現憲法の条文はこうです。第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置き換えられています。公共の福祉とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことです。つまり、権利はあなただけではなく他の人も持っているんだから、自分だけが濫用するのではなく、他人の権利も尊重しないといけませんよ、というのが現憲法の条文の趣旨です。それに対して、自民党案の「公益」とか「公の秩序」というのは、「社会全体の利益」という意味になります。要するに、他人の権利を侵害しなくても、社会全体の不利益になるような自由は認めない、という話です。しかし、社会全体の利益というのは、曖昧で恣意的な解釈がいくらでも可能です。たとえば、ものすごく些細な問題で言えば、喫煙があります。非喫煙者の前で煙草を吸って、副流煙で不快な思いをさせ、健康被害も与えることは、公共の福祉に反しますから、そのような行為が制限されるのは当然です。一方、喫煙所を設けて、その場所だけで煙草を吸うなら、非喫煙者には何の迷惑もかけないので、公共の福祉には反しません。ところが、わざわざ建物に喫煙スペースを設けなければならない、その喫煙スペースが脂で汚れるので管理が大変である、さらには喫煙者自身の健康被害は医療費の増大を招き、健康保険の収支を悪化させる、という意味で、公益には反しているということになります。つまり、喫煙室で一人で煙草を吸う行為ですら、公益という言葉を振りかざせば、制限の対象にすることが可能ということになってしまうわけです。逆に、世の大多数の人間が喫煙者で、それが当然の行為、世の標準であるという社会的合意がある世の中の場合(かつての日本のような)、その中で非喫煙者が自分の権利を主張する行為は、「公共の福祉」においては、両者の権利を調整して互いの権利を侵害しない解決策(分煙)を図っていこう、ということになるのに対して、「公益」を持ち出すと、社会の多数派である喫煙者の利益が公益だ、少数の非喫煙者のために、分煙などという対策を講じるのは、社会的コストがかかるから公益に反する、ということになりかねません。(私は喫煙者ではありませんので、念のため)つまり、公益という言葉は、社会の多数派の利益を最優先し、少数派の権利、少数派の自由を封殺する傾向と結びつきやすいのです。確かに、多様な意見、多様な自由、多様な権利というのは、なかなか面倒くさいし、それを保障するには社会的コストもかかります。だから、そんな面倒くさいことはやめて、「公益」の名の下に多数派の都合で日本中を塗り固めてしまえば、楽ではあるかもしれませんが、それは全体主義そのものであるわけです。さらに、「個人として」が「人として」に書き換えられている点も問題を感じます。あえてそのように書き換えるのは、「個人」は尊重したくない、個人主義否定のイデオロギーに立脚していると思われるからです。そうでなければ、わざわざこんなところを変える必然性がないのです。第15条3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。第94条2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。これもまた、ある意味で自民党の「お約束」です。外国人地方参政権を憲法で否定してしまおうという魂胆。自民党改憲案第18条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。現憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。いかなる奴隷的拘束も受けない、という言葉を削除している。わざわざこの言葉を削除するのは、奴隷的拘束を(場合によっては)認めることを念頭においているのだと考えざるを得ません。そうでなければ、削除する理由がない。第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。第2項は、現憲法にはありません。ここでもまた、公益と公の秩序という言葉が持ち出されています。それに反するような表現の自由は認めない、というのです。自ら「われわれは公益を害するぞ!」などと主張する集会や結社なんて聞いたことがありませんから、これは、外部から見て「公益・公の秩序に反する」と判断される場合、という意味になります。現憲法でも、公共の福祉という縛りはありますが、公益・公の秩序という言葉が持ち出されると、前述のとおり、多数派の意向に反する活動や結社を、恣意的に制限できてしまいます。第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。これも、家族というのは私人の個人敵領域に属する問題です。そんなところにまで憲法が口出しするのはどうかと思います。第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。現状でも公務員のスト権は制限されていますが、さらに第2項で、団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の一部または全部を制限できる、つまり公務員の労働組合の存在自体を禁止できるようにしようというのです。自民党にとって、公務員労組が気に入らない存在だ、というのは分かりますが、だから結社自体を禁止してしまえというのは、まさしく全体主義そのものです。第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。現憲法では、「絶対に禁止する」です。その「絶対」を削除してしまった。つまり、拷問や残虐な刑罰を認めるわけではないけれど、禁止の強さは薄めようというわけです。第99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第14条、第18条、第19条、第21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。ここまで、これだけ恣意的に権利を制限できる条文を見てくると、緊急事態宣言などという規定がどれだけ恣意的に運用されるか、空恐ろしいものを感じます。緊急事態の条項がないのは憲法の欠陥だ、という主張がありますが、そんなことはありません。憲法に緊急事態条項をおいていない国などいくらでもある。米国がそうですし、フランスの憲法にも緊急事態条項はないようです。ともかく、こんなとんでもない憲法改正案が、このままでとおることは、今すぐにはないでしょうが、自民党が圧倒的多数を制してしまった場合は、来年の参議院選の結果次第で、その危険がないとは言えません。自民党の政権復帰自体は確定的ですが、こんなとんでもない憲法改正案が通ってしまうような事態だけは、何とか避けたいものです。

2012.12.09

コメント(4)

-

真珠湾攻撃 参加艦艇のその後

今日12月8日は、真珠湾攻撃によって太平洋戦争の始まった日です。(米国時間では12月7日)南雲忠一中将の率いる、旗艦赤城以下の空母6隻、戦艦2隻、重巡洋艦2隻、軽巡洋艦1隻、駆逐艦9隻などがこの作戦に参加し、米海軍に大打撃を与えたことはよく知られていますが、これらの参加艦艇は、その後どうなったでしょうか。主力空母6隻のうち4隻が、丁度半年後のミッドウェー海戦で一挙に撃沈されたことはよく知られていますが、それ以外の艦艇、さらに随伴したタンカーのその後の命運はどうなったのか、ざっと調べてみました。第1航空戦隊空母「赤城」 1942年6月5日ミッドウェー海戦にて、空母艦載機の爆撃により沈没。乗員定数1630名(他に司令部要員64名)中戦死221名空母「加賀」 1942年6月5日ミッドウェー海戦にて、空母艦載機の爆撃により沈没。乗員1708名中戦死811名第2航空戦隊空母「蒼龍」 1942年6月5日ミッドウェー海戦にて、空母艦載機の爆撃により沈没。乗員定数1103名中戦死718名空母「飛龍」 1942年6月6日ミッドウェー海戦にて、空母艦載機の爆撃により沈没。乗員定数1416名(他に司令部要員32名)中戦死383名(生存者中34名は米軍捕虜)第5航空戦隊空母「瑞鶴」 1944年10月25日レイテ沖海戦(沈没場所はルソン島北東沖)にて、空母艦載機の雷爆撃により沈没。乗員1712名中戦死794名空母「翔鶴」 1944年6月19日マリアナ沖海戦にて、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数1660名中戦死1272名第3戦隊戦艦「比叡」 1942年11月13日第3次ソロモン海戦にて、敵艦砲撃・空母艦載機の爆撃後自沈。乗員1360名中戦死188名戦艦「霧島」 1942年11月15日第3次ソロモン海戦にて、戦艦の砲撃により沈没。乗員1340名中戦死212名第8戦隊重巡「利根」 1945年7月28日瀬戸内海呉軍港沖にて、空母艦載機の爆撃により大破着底(実質沈没)。乗員定数874名戦死128名 ※沈没時は燃料不足で稼動状態ではなく、乗員も少なかったと思われる重巡「筑摩」 1944年10月25日レイテ沖海戦にて、空母艦載機の雷撃により沈没。乗員定数874名中生存者1名(捕虜)第1水雷戦隊軽巡「阿武隈」 1944年10月16日レイテ沖海戦にて、魚雷艇と爆撃機の攻撃により沈没。乗員約500名中戦死262名第17駆逐隊駆逐艦「谷風」 1944年6月9日フィリピン・スールー諸島沖にて、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数239名中戦死114名駆逐艦「浦風」 1944年11月16日台湾海峡にて、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数239名中戦死228名駆逐艦「浜風」 1945年4月7日坊ノ岬沖海戦にて、空母艦載機の雷爆撃により沈没。乗員356名中戦死100名駆逐艦「磯風」 1945年4月7日坊ノ岬沖海戦にて、空母艦載機の爆撃後自沈。乗員305名中戦死20名第18駆逐隊駆逐艦「陽炎」 1943年5月8日ソロモン諸島にて、機雷により沈没。乗員定員239名中戦死18名駆逐艦「不知火」1944年10月27日レイテ沖海戦にて、空母艦載機の雷爆撃により沈没。乗員定数239名中生存者なし駆逐艦「秋雲」 1944年4月11日フィリピン・ミンダナオ島沖にて、潜水艦の雷撃により沈没。乗員249名中戦死133名駆逐艦「霞」 1945年4月7日坊ノ岬沖海戦にて、空母艦載機の雷爆撃後自沈。乗員定員230名中戦死17名駆逐艦「霰」 1942年7月4日アリューシャン列島キスカ島沖にて、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数230名中戦死104名第2潜水隊潜水艦「伊19」 1943年11月19日ギルバート諸島にて、駆逐艦の爆雷により沈没。乗員定員94名中生存者なし潜水艦「伊21」 1943年11月27日以降消息不明(1944年2月4日マーシャル諸島で駆逐艦の爆雷により沈没したらしい)。乗員定員94名中生存者なし潜水艦「伊23」 1942年2月14日ハワイ方面で消息不明。乗員定員94名中生存者なし第1補給隊油槽船「極東丸」 1944年9月21日ルソン島・マニラ湾にて空母艦載機の雷爆撃により大破・着底(実質沈没)乗員定数47名中戦死不明※戦後、浮揚・修理されて「かりふぉるにあ丸」として再就役油槽船「健洋丸」 1944年1月14日ボルネオからトラック諸島に向かう途中、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数42名中戦死3名油槽船「国洋丸」 1944年7月30日フィリピン沖で潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数42名中戦死9名油槽船「神国丸」 1944年2月17日トラック島にて、空母艦載機の雷爆撃により沈没。乗員不明戦死86名(便乗者が多数乗船していたらしい)第2補給隊油槽船「東邦丸」 1943年3月29日ボルネオ沖マカッサル海峡にて潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数42名中戦死不明油槽船「東栄丸」 1943年1月18日トラック諸島付近で、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定員42名中戦死不明油槽船「日本丸」 1944年1月14日トラック諸島の西で、潜水艦の雷撃により沈没。乗員定数42名中戦死16名※乗員定員と書いてあるのは、開戦時の乗組員の編成上の定数で、沈没時点での実乗組員数ではありません。戦争末期の駆逐艦は、甲板上に機関砲を大増設したので、開戦時より大幅に乗組員が増えています。結局、真珠湾攻撃に参加した30隻の艦船は、そのすべてが戦没していることが分かります。もっとも、開戦時に日本海軍が保有していた艦艇のうち、敗戦まで残存していたものは数えるほどしかないのですから、当然と言えば当然の話です。ただ、重巡洋艦「利根」と油槽船「極東丸」だけは、海底が浅かったので、船体あるいは艦橋が水面上に出ている状態だったので、「大破着底」という表現になっていますが、実質的には沈没です。唯一、「極東丸」だけが、後に浮揚され、「かりふぉるにあ丸」と名前を変えて、1964年まで就役していますが、それは戦後の話です。真珠湾攻撃の2ヵ月後には早くも戦没艦(伊23潜水艦・行方不明)が出たのを皮切りに、1942年に8隻、43年に5隻、44年に13隻、45年に4隻が沈没。最後の生き残り、重巡「利根」が沈没(着底)したのは45年7月28日、敗戦の18日前のことでした。

2012.12.08

コメント(0)

-

南京事件から75年 集会のお知らせ

『南京大虐殺否定論13のウソ』の13年2012年12月9日(日)午後1時30分開場/2時開会文京区民センター2-A会議室地下鉄三田線・大江戸線春日駅下車主催:南京への道・史実を守る会講演・パネルディスカッション 笠原十九司・井上久士・渡邉晴己・大谷猛夫参加費 500円私inti-solも行きますが、所要により途中までしか参加できません。

2012.12.06

コメント(0)

-

重複立候補の何が悪い?

野田首相、重複立候補を表明「退路の断ち方はいろいろ」野田佳彦首相は3日午前、衆院選(4日公示)に千葉4区と比例代表南関東ブロックで重複立候補すると表明した。「退路の断ち方はいろいろある。(重複立候補の是非は)形式論だ」と述べた。内閣記者会のインタビューで明らかにした。現職首相の重複立候補は平成12年の森喜朗氏を除いて例がない。民主党代表だった鳩山由紀夫氏も、前回21年の衆院選では重複立候補しなかった。---野田は嫌いです。が、重複立候補は、批判するところじゃないと私は思うんですけどね。重複立候補というのは衆院選のルールで認められていて、かつ前例もある。「平成12年の森喜朗氏を除いて例がない」と言ったって、そもそも小選挙区比例代表並立制による総選挙は、過去5回しか行われていないのです。今回6回目で首相の重複立候補は2度目なんだから、「異例」というほどの話でもないでしょう。それがけしからんというなら、そもそも重複立候補という制度自体を止めるしかないでしょう。参議院がそれに近いですね。私は、そもそも小選挙区制という選挙制度自体が極めて問題が多いと思っているんですけどね。外国に目を向ければ、ドイツは小選挙区比例代表併用制ですが、東西ドイツ統一時の首相ヘルムート・コールは、16年も首相をやって、その間自分の選挙区では連戦連敗、ほとんど勝ったことがありません。比例代表の復活当選で首相を続けています。

2012.12.05

コメント(4)

-

トンネルが突然崩れてきたら・・・・・・

笹子トンネル事故、死者9人に 乗用車から3人の焼死体山梨県の中央道・笹子トンネルで天井板が崩落した事故で、県警は3日午前4時半、焼けた乗用車の中から3人の焼死体を確認したと発表した。山梨県内在住の70代男性、70代女性、60代女性の可能性があるという。これで死者は計9人になった。一方、5人(男性3人、女性2人)の遺体が見つかったワゴン車は午前4時45分ごろ、男性1人の遺体が見つかった保冷車は午前6時ごろに、それぞれトンネル内から運び出された。3人の焼死体が確認された乗用車はまだ搬出されていない。県警などによると、ワゴン車に乗っていた5人はいずれも東京都内の20代とみられる。また、保冷車を運転していた男性は山梨県甲斐市の会社員中川達也さん(50)という。---痛ましい事故です。私は車を運転しないけど、小学校の林間学校以来、笹子トンネルはずいぶん通っています。山登りに行く際の高速バス(たとえば上高地行きさわやか信州号)も、このトンネルを通りますし。おそらく、東京の人間で、このトンネルをまったく通ったことがない、という人はあまり多くないんじゃないかと思います。しかし、私がまずびっくりしたのは、トンネルの天井が、こんな「つり天井」になっていた、ということ。そんな構造とは知りませんでした。私は建築に関してまったくの素人ですけれど、事故のあったトンネルのイメージ図を見て、ぱっと見の印象、1枚が1トン以上もあるというあんな重いパネルが、1枚の薄い隔壁で天井から吊り下げられている状態というのは、不安定だし、強度的にどうなの?と思ってしまいます。トンネル外壁に固定するアンカーが腐食して破断したのか、ことによると外壁のコンクリート自体が腐食したのか、そのあたりはよく分かりませんけれど、あんな重いものを吊り下げたまま30年以上も経過すれば劣化もするでしょう。何で、こんな構造にしたんでしょうかね。車道のトンネルは渋滞があるので、鉄道のトンネルより換気機能を強力にする必要があるのは分かりますが、こんな、いかにも脆そうな構造にする必要はないように思うのですが。なにか都合はあったんでしょうが。早速全国のトンネルで緊急点検が行われているようですが、仮に「平時」の状況で安全が確認できたとしても、果たして震度6強とか7とかの大地震に襲われた場合はどうなんでしょうか。素人目には、とても耐えられるようには思えません。そんな事態はそもそも考慮しないで設計したとしか思えません。ところで、事故に巻き込まれた3台の車の直前に、NHK記者の運転する車があったそうですね。崩壊する天井の直撃を受け、車体が半壊しながらも、かろうじて逃げ切ったとか。こうなると、人間の運不運はまさしく紙一重です。

2012.12.03

コメント(4)

-

討論会にも出られないような人は選挙に出るな

維新、新人に「公開討論会に出るな」…失言懸念4日公示の衆院選で、日本維新の会が新人の立候補予定者に対し、各小選挙区で開かれている公開討論会への参加を見送るよう指示していたことが分かった。維新の会幹部は「遅れている選挙準備に専念させるため」と説明するが、維新の会の大阪府議は「準備不足の新人は討論会で袋だたきに遭いかねないため」としている。維新の会の小選挙区公認候補152人のうち、選挙の経験がゼロの新人は約80人。立候補する選挙区とつながりのない「落下傘候補」も多い。維新の会の府議は「新人が討論会で失言するとイメージダウンが大きく、地元事情に疎い落下傘候補は特に危ない」と話す。維新の会は新人の参加見送りを先月下旬に決定。討論会は全国各地で市民団体などが企画しており、大阪や京都などの討論会では、維新の会の立候補予定者が不在のまま行われている。---市民団体が主催する討論会は、別に参加が義務というわけではないんだけど、「袋叩きに遭わないため」というのは、あまりにみっともなさ過ぎるんじゃないかって思います。維新の会のイデオロギーには賛同できませんが、政治の素人が選挙に出ることは悪いことではないと私は思うのです。素人感覚は大事です。落下傘候補だっていいでしょう。だけど、素人とかプロとか以前に、主義主張を持って、他の政治家・他の政党と意見を戦わせるというのは、政治家としてもっとも基本的な素養じゃないんでしょうか。討論会で「袋叩き」にする側だって、一歩間違えれば「いじめている」ような印象を与えかねないことでもあり、得失は一概には言えないはずです。素人感覚は大事にしたいところではありますが、いくらなんでも「袋叩きに遭うから」と討論会を逃げ出すような人間は、そもそも政治家としての資質が決定的に欠けているといわざるを得ないでしょう。橋下と石原のカーボンコピーとして、その付属政治家に終始するつもりでしょうか。そんな人に政治家にはなってほしくないですね。まあ、候補者がどんな人間だろうが、私は維新の会に票を投じる気は一切ないんですけど、こんな、「討論会にも一人じゃ出せない」ようなお子ちゃまばかりが候補者だとしたら、当選したところで先の見通しは暗いんじゃないでしょうかね。

2012.12.02

コメント(26)

-

最低賃金廃止とは 追記あり

最低賃金廃止、橋下氏「雇用狙い」 維新公約に波紋日本維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は30日、維新の政権公約「骨太2013~2016」に盛り込んだ「最低賃金制の廃止」について、雇用の創出が狙いだと説明。「ハードルを課せば、最低賃金を出せない企業や、本当ならあと2、3人雇えるのに1人しか雇えないという企業もある。できるかぎり多くの雇用を生み出したい」と述べた。市役所で報道陣に語った。一方で、収入が一定水準を下回る人については、所得税を免除し、逆に国が一定額を給付する「負の所得税」の考え方を導入し、国が最低限の収入を保障する考えを表明。最低限の収入の水準については「専門家が意見を出して制度設計する話。今の段階で出せない」として明示せず、「今の生活保護の支給基準は高すぎるところがある。負の所得税的な考え方では、水準は下がる」とも述べた。ネット上では、維新が公約に明記した「最低賃金制の廃止」について書き込みが相次いでいる。「労働する国民を奴隷化するものだ」「望むのは財界だけだろう」との批判の一方、「反対が出るだろうが、一石を投じるのは悪くない」と理解を示すものもある。---最低賃金撤廃とは、恐れ入った主張です。最低賃金という制度は、最低賃金法第1条によれば賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。という目的で制定されています。それを廃止するということは、使用者側がどれだけ労働条件を切り下げるのも自由で、労働条件の改善や労働者の生活の安定を図る必要はないと、政府が公言するに等しい行為でしょう。「ハードルを課せば、最低賃金を出せない企業や、本当ならあと2、3人雇えるのに1人しか雇えないという企業もある。できるかぎり多くの雇用を生み出したい」というのは、どう考えても詭弁としか思えません。単純に人件費を安く抑えるだけで雇用を増大させない企業のほうが、圧倒的多数であろうと思われます。ちなみに、東京都の最低賃金は現在時給850円です。週40時間年52週働いたとして、176万8千円、月給に換算すると14万7333円にしかなりません。しかも、そこから所得税を引かれ、社会保険料を引かれる(または、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払う)わけで、まさしく生活できるギリギリの金額といわざるを得ないでしょう。私は、最初に勤めた会社(約20年前)での手取りの給料が、確か最初は14万円弱で、年1万円ずつくらい上がって、退職するときには17万円くらいでした。就職して2年目の終わり頃、手取り15万円くらいのときに風呂なし家賃38000円のアパートで一人暮らしをはじめたのですが、当初は月々の給料では貯金を残すことができませんでした。正社員だったのでボーナスはあり、それを貯金として残すことはできましたが。その当時、すでにフォルクローレの演奏もやっていたし、年1~2回程度山登りにも行っていたので、ものすごい節約生活ではありませんでしたが、浪費していたわけでもありません。手取り15万でもそうなのだから、手取りではなく額面支給額が14万7千円となると、本当にギリギリの生活ということになります。それを更に引き下げる、そんな給料で人を雇うことを放置してよい、とは私には思えないのです。最低賃金は都道府県ごとに違いますが、「最低賃金より生活保護基準のほうが高い」という逆転現象が起こっている地域もあります(生活保護基準も、地域ごとに違う)。東京は数字の上では逆転していませんが、税金や健康保険料、さらに生活保護では就労収入に基礎控除が認められていることも考慮すると、実質的には東京を含めてどの都道府県でも、最低賃金と生活保護基準(単身で家賃が基準上限いっぱいの場合)は逆転しているに等しいと思われます。この状況に対して、「最低賃金を引き上げろ」「保護基準を引き下げろ」という意見があり、それぞれの意見の当否は一概には言えませんが、少なくとも最低賃金を引き下げるというのは、選択肢としてあり得ないでしょう。「一方で、収入が一定水準を下回る人については、所得税を免除し、逆に国が一定額を給付する「負の所得税」の考え方を導入し、国が最低限の収入を保障する考えを表明」だそうですが、今だって生活保護受給者の急増が問題になっているのに、こんなことをやったら財政負担はどんなことになるのでしょうか。まったく恐れ入った主張と思わざるを得ません。追記1この件について、内田樹がなかなかいいことを書いています。(彼がブログで主張していることのすべてに賛同というわけではありませんが、この件に関してはまったく賛成)内田樹の研究室 最低賃金制の廃止について「同一労働で一番安い賃金」が適正賃金であり、それよりよい条件で働いている労働者はそれに「揃えるべきだ」という議論が当たり前のように口にされるようになったのは、ほんのここ十年のことである。それまでは誰も「そんなこと」を言わなかった。そんな近過去のことも人々は忘れている。ずっと昔からこのルールでやってきたような気分になっている。それを見ると、「人件費を切り下げることが国家的急務である」ということについては、どうやら思惑通りに国民的合意ができつつあるようである。(中略)もちろんその結果、国内の市場は冷え込み、内需は崩壊し、地域経済も衰退し、社会保障支出が増え、社会不安が亢進し、遠からず国民国家はその体をなさなくなるだろうけれど、そんなことはビジネスマンには「知ったことじゃない」のである。彼らにとっては次の四半期の収支と株価だけが問題なんだから。そういう目的に邁進するべく制度改革をしたいという政治家がわらわらと輩出し、それに拍手喝采する人々がいる。いったい何を考えているのだろう。たぶん日本の国民経済が崩壊しても、「時給267円で働く労働者を搾取できたおかげで、国際競争に勝ってフェラーリに乗ってドンペリを飲んでいる超富裕層」の一員になっている自分の姿を想像しているのだろう。たしかに、そういう「いい思い」をする人が何万人か何十万人かは、これから出てくるだろう。でも、それは「あなた」ではない。これは私が保証してあげる。追記2この内田樹のコラムに対して、池田信夫がこんな批判を書いています。内田樹氏の知らない最低賃金制度最賃がすでに雇われている労働者の賃金を上げる一方で、労働市場から締め出されている人々の雇用を奪うことは実証的にも明らかだ。維新の会が提唱している解雇規制の緩和も同じで、こうした規制は労働者保護ではなく労組の既得権保護のためにあるのだ。内田氏が守ろうとしているのも、今のんびり働いている地方公務員のような労働者の既得権だが、その規制によって多くの若者の雇用が失われることには気づいていない。私も中小企業を経営しているが、社員は全員委託契約だから、最賃も解雇規制も無関係だ。最賃が適用されるような雇用契約をしているIT企業はまずない。ほとんどの労働者はオフィスにも出てこないでPCで作業しているので、時給という概念もない。一般の製造業でも、最賃や解雇規制を守っているのは大企業だけで、そういう規制を強化すると大企業が雇用を減らし、契約労働者が増えるだけだ。---「ほとんどの社員がオフィスに出てこない」業界をさも一般論のように語っても意味がないのです。そんな業態、勤務体系は非常に稀な例ですから。低賃金で働いている人の大部分は、清掃やスーパー、ファストフード、飲食店、コンビニや宅配の配送センター等々で、時給いくらのパートやアルバイト。もちろん、大企業ばかりではありません。そういう、大多数の非正規労働者にとって最低賃金は意味があるし、彼らの労組加入率は非常に低いので、労組の既得権保護なんて、まったく無関係なのです。もちろん、雇われている本人の既得権保護ではあるでしょう。でも、一番高い東京都の最低賃金が時給850円、一番低い島根県・高知県は652円です。この程度のささやかな「既得権」すら剥ぎ取って、その後に何が残るのでしょう。「健康で文化的な最低限度の生活」水準を維持する給料を「既得権」というなら、これはもう人間としてまっとうな生活水準で生きること自体が既得権だ、という話になるわけで。しかも、最低賃金より、おそらく高い収入を得ているであろう人が、最低賃金を既得権と批判する図というのは、かなりグロテスクなものを感じます。

2012.12.01

コメント(16)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…

- (2025-11-26 23:43:33)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

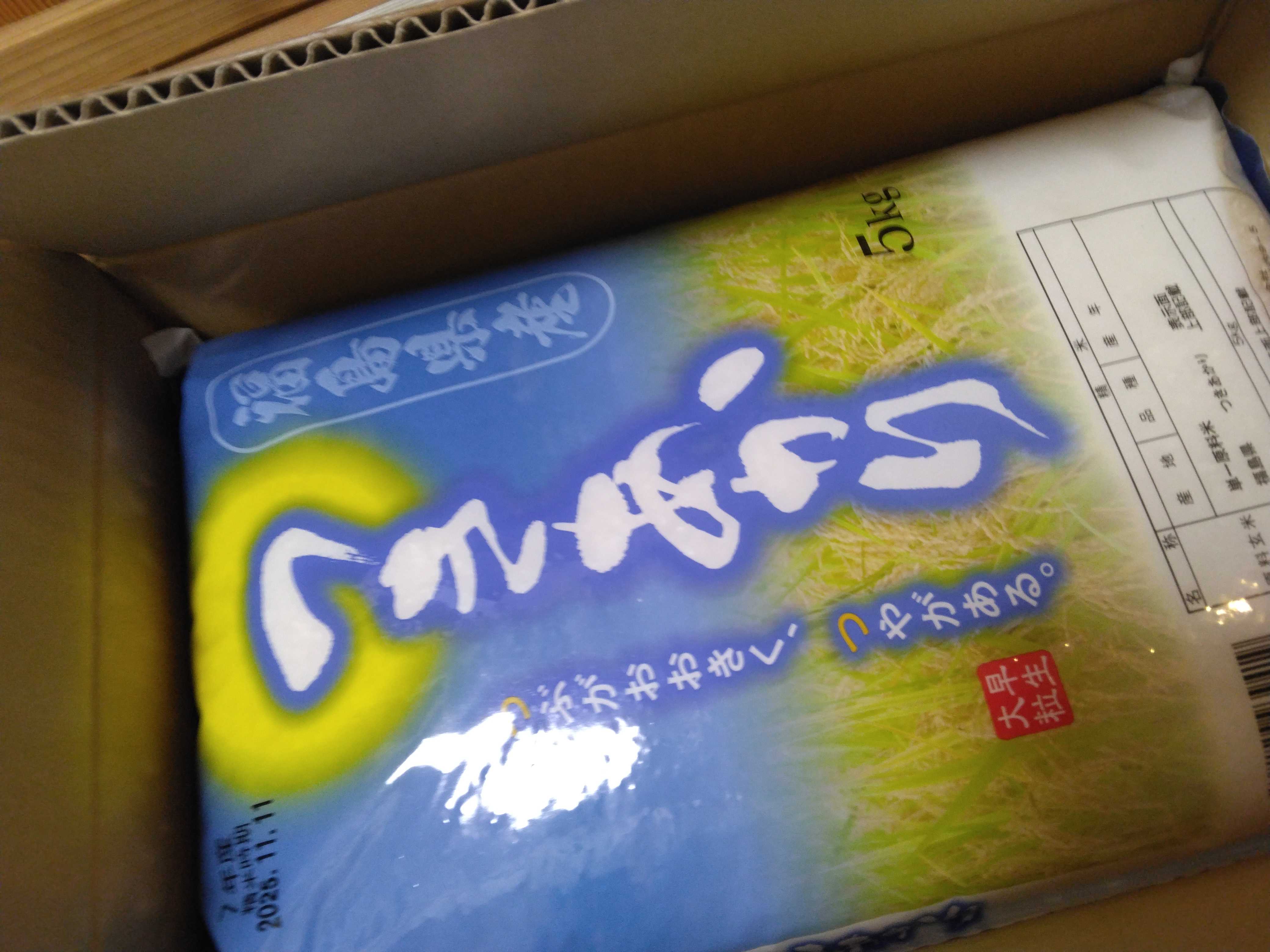

- 米届いた 福島つきあかり8980円

- (2025-11-27 14:17:51)

-

-

-

- 楽天市場

- 。☆✼★広告★✼☆。 #楽天市場 JR東日本 …

- (2025-11-27 16:53:55)

-