2021年12月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

こんなに変わった県立入試 社会

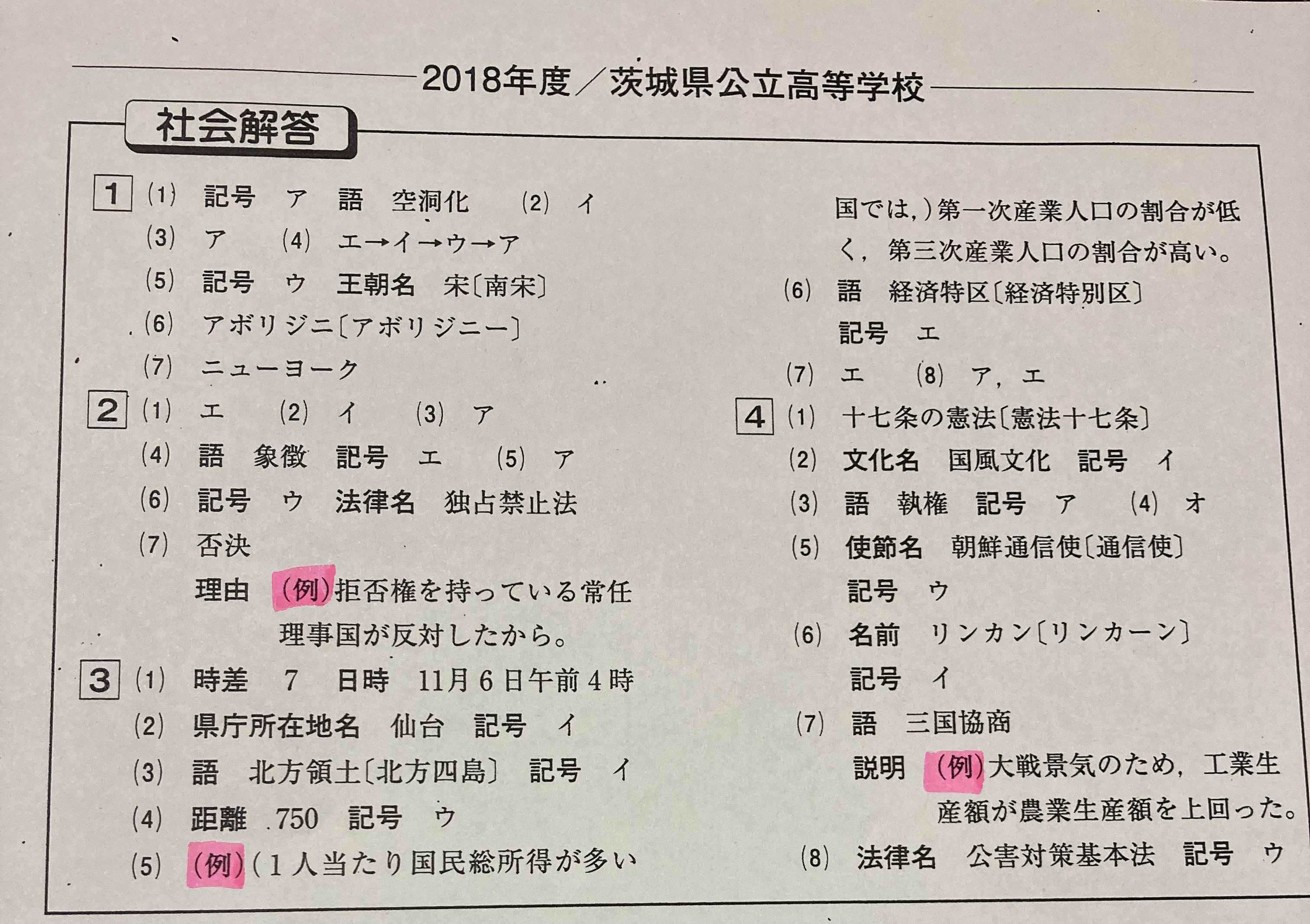

2018年、茨城県立高校入試社会 県教委模範解答。文章記述は地理、歴史、公民それぞれ1つで合計3箇所。すべて句点。で終わる問題です。2021年、茨城県高校入試社会 県教委模範解答。文章記述は合計19箇所。そのうち句点。で終わるのは1問のみ。つまりほとんどが会話文や説明文の空欄への文章挿入です。文章や会話の流れを把握しながら適切な日本語を自分で作らないといけません。採点者も文章の流れに乗るかどうかを考えて採点しなければなりません。なかにはこんな問題も。コンビニエンスストアの商品管理であるPOSシステムの優れている点の記述。正解の要件として「売れ筋商品の把握」、「本部の関与」、「販売の効率性」この3つ全てが求められるのだとしたら中学生にとってなかなか厳しいだろうなと思います。これ大学の経営学の問題です。数学の問題においてもそうなのですが茨城県の中学生全部を経営コンサルタントか何かに仕立て上げたいのかしら?というのをヒシヒシと感じます。今年は採点者にとっても問題全体を通してこれまでとはあまりに異なった非常に厳しい試験だったと思います。思いもよらない書き方をしてきますからね、次から次へと。「こういう書き方はどうなんだ。」「そういう見方もできるかもしれないなあ。」と言い出したらキリがありません。「排他的経済的水域について説明しなさい。」と言われたら「沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用できる水域」と答えるのが定石ですが、「沿岸から200海里のうち領海12海里を除いた水域」と書いても排他的経済的水域の範囲の説明としては完璧なわけです。実際に添削指導をしてみればわかりますが予想外の方向からさまざまな種類の弾が飛んできて、しかもみな時間的余裕のない中でろくに推敲もしませんからかなり優秀な子でも意味がわからないことを書いてくるというのはままあることです。「こういうことを言いたいんだろうな」というのはわかるので、それをらどこまで忖度するか。自由英作文もいくらでも文句はつけられますよ。「この単語はこういう使い方もある」というのは大きな辞書をみればだいたい当てはまってしまいます。ましてや「最近まで駐在していた○○国では…」と言い出したら現場の高校の先生では応じきれません。全く文句のつけられない採点なんてないと思いますよ。野球の審判と一緒です。ストライクといえばストライク、ボールといえばボール、そこは審判の裁量でそれを含めて野球が成り立っているように入試もそこそこ妥協点を見出さないとさらに余計な混乱が広がりかねないと思います。

2021.12.26

コメント(0)

-

読む力、表現する力

茨城県立高校入試では、ここ2年ほど全ての科目にわたって「読む力」と「表現する力」が求められるようになってきました。極端な傾向変化です。ただし、やっかいなことには、依然として社会や理科では細かな知識がないと解けない問題も多く、数学も旧大問4〜8の(2)のような「数学の問題」も残っていることです。英語も直接的には問われないけれども文法・単語・熟語を理解していないと読めないし、書けません。旧形式の入学試験は「知識」そのものを問われていたわけですが、新形式の入学試験も「知識を土台にして」というものになっただけであり、知識のたいせつさは依然として全く変わりません。直前対策や模試も佳境に入り、つくづくそのことを感じます。今年の受験生の皆さんには意外な要求ですが、英語の大問2、数学の大問2(小問なれど1問6点なりに相応しい問題になっています)をきちんとつめてほしいところです。あとは受験校のレベルに応じて社会、理科です。理科も結局、授業使いするテキストの他にもう一冊自習用を用意しました。入試形式の問題は模試を含めれば塾だけであと7回できます。問題→その問題の周辺事項まで含めてテキストで復習→問題ということを繰り返してください。「社会と理科の安定的高得点」と「数学で崩れないこと」が合格への鍵となります。

2021.12.18

コメント(2)

-

中3生 演習→確認→演習

塾では数学の図形応用問題の授業の他は実戦形式の問題演習(数学も含む5教科)に入りました。塾では基本的に50分演習、100分解説復習という方法をとっていますので解いた問題の復習に不足はないと思います。各科目の記述問題への対応もかなり向上してきました。過去問演習や学校実力テストでも必ず「採点だけでなく」問題を解いたらテキストへ、テキストから再び問題へということを意識してください。通塾されていない方はまとめ本でもよいと思います。この時期に最悪の勉強。1.過去問を解いて採点して終わり。2.怖くて、あるいは億劫で過去問を解かない。これでは全く実力がつきません。授業でも話したのですが、この時期、「50分でどれだけ取れるか」という練習もたいせつですが、深く正確な理解も必要です。物理だけ、公民だけ、小説文だけ、というような感じで6年連続して横解きしてみるのも一つの方法です。特に国語においては有効かと思います。入試というものは曖昧にしているところを見逃してくれません。不思議とそこを突かれます。数学の極端に難しい問題(県正答率が 1%未満の問題)を除き、苦手科目の苦手分野を徹底的に潰すことが必要です。

2021.12.17

コメント(0)

-

早いな3年 卒業生からの報告

水海道一高に通っている高校3年生から「茨城大学の教育学部に合格しました。」との連絡をもらいました。 競争率5倍だったそうですが、コロナ休業中もELTの先生が口頭試問の練習にオンラインでつきあってくれたりしたそうで、意外と面倒見の良い面もあるものだと思いました。 私の大学の後輩になる権利もあったようなのですが、ずっと「小学校の先生になりたい。」という希望のもと頑張ってきたようなのでこちらでよかったと思います。 付属の情報としてこの人と同じ小学校の卒塾生が理科大に合格したことも聞きました。 彼の方も今年、模試の成績がかなり伸びてきているのに「成績が上がってからあれも不足、これも不足というのが自分で見えてきて不安で仕方がない。」と塾に相談に来ました。 特になんのアドバイスもできませんでしたが。。 いろいろとホッとしました。ここに至って初めて肩の荷が降りたような気がします。 茨城大学も理科大も目指してみるとほんと難しいですよね。昨年も思ったのですが意外と岩井中学校も水海道一高も頑張ってるじゃんと思ったしだいです。

2021.12.10

コメント(0)

-

中3 ここまでの実力テストを見て思うこと

昨年もそうだったのですが、学校実力テストと模試(県版模試)の成績を比べると結果(素点)に乖離が見られる人がいます。 昨年、どちらの点数が実際の入試に反映されたのかというと模試の方でした。 どちらも、形式は前年度の県立入試と全く同じ、作成者も同じだったりするので、差が出るのは不思議な感じです。 理由としては、当塾の場合、学校実力テストの直前に模試が来るように日程を設定しているため、一度、頭ならしをしてから実力テストを受けているということもあるかと思います。 もう一つの理由としては、やはり問題作成会社の方も学校向けは多少(a little )易しく作ってあって、その問題の「多少」(a littlle) の違いで結果が大きく左右されてしまう人もいるようです。 実力テスト会社の採択は学校に任されているようで、1年間、ずっとA社を使うところもあれば、ずっとB社を使うところ、A社、B社を一回おきに使うところなどさまざまです。 中学校の本音として「あまり点数が伸びないテストは敬遠したい。」というのもあると聞きます。 点数がよくないと、なんのかんの突き上げられますし、面談も明るくなりませんからね。(※) その現れの一つが「範囲表」(チェックシート)です。 □ 前線と雨の降り方、風向き。 □ 火成岩の種類とできかた。 こんな感じです。 これ、配られるようになったのって何年前だったかなあ。。以前は「中3教科書○○の単元まですべて」とお尻だけ指定されていてあとは何が出るか全くわかりませんでした。どこかの会社が範囲表を「売り」にし始めて他社も追随せざるをえなくなったようです。各会社のサービス合戦になってしまって、より「生徒に優しい」ものになっています。 このおかげで定期テストよりもずっと対策が立てやすくなっています。 塾テストの方は何の予告もしていません。 さて、入試が迫り、実力テストも模試も三平方の定理や関係代名詞が出題内容に加わり、いよいよ佳境に入るといったところでしょうか。 頑張りどころです。 ※同様のことは塾にも言えて夏休み前の模試は難しく、夏休み後の模試は易しく作ってほしいという要望は多いようです。なぜならば夏期講習の効果を(表面的なものであっても)成績に反映させたいからです。 どうしても素点で考えますから。 420点より450点の方がいいですし、それまで一度も400点を超えなかった人が400点を超えられれば「やった甲斐あった」と特にお金を出してくれた保護者のみなさんは感じます。 「素点のマジック」がテストを拘束してしまうのは塾も学校もやむをえないところです。

2021.12.10

コメント(0)

-

英語 新指導要領からの出題にも注意

今年から「使役動詞」、「仮定法」などいくつかの新しい文法事項が追加になっています。単元別学習で学んだときには何ということはなくても模試や実力テストでポンと語形変化や適語補充の問題が出されたときには注意が必要です。総合問題の中では意外と気づきません。これまできちんと学習してきた生徒ほど「S V O do」というかたちには違和感を感じるものです。一文の中に動詞の原形(現在形)が2個でてきていいの?、目的語の後ろに動詞の原形ってなにそれ?という感覚はこれまできちんと勉強してきたことの裏返しともいえます。また昨年までは学習指導要領外だったため、過去問(茨城県だけでなく他県の問題でも)や書店で売っている問題集には全く出てきていませんので、なおさら注意が必要です。今回の改訂でなにゆえ仮定法が中学内容に入ってきたり、原形不定詞も使役動詞のみ入ってきたり(知覚動詞はまだ学ばない)、いろいろ不思議に思う点は少なくないのですが、文法の学びが深くなるにつれて表現できる幅が広がっていきます。それが楽しいと感じるか苦しいと感じるか、高校英語へ向けてさてどうか?ということになります。

2021.12.02

コメント(0)

-

【中3生 ご連絡】

本日12月1日(火曜日)より火曜日、木曜日の授業は午後6時30分から午後9時、土曜日は午後から2時から午後5時50分になります。 数学・英語・国語は入試演習(50分)+解説と復習(90分)になります。 英作文、国語作文は私が添削します。 社会と理科は単元別の演習と解説(各県の入試に出題されたもの)になります。 なお、木曜日の数学テキスト授業はまだ暫く続きます。 またどの科目も授業の中でテキストに戻って復習しますので必ずテキストは持ってきてください。

2021.12.01

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1