2009年05月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

物事は正しい言葉で呼ばなければならない

仕事のせいで(本音を言えばネタがなかったからでもあるが)更新を怠っていたうちに、いろんなことが起きていた。国内では鳩山氏が小沢氏に代わって民主党の代表になり、海の向こうでは、盧武鉉 前韓国大統領が在職時代の「献金問題」をめぐって自殺した。 さて、21日にはいよいよ裁判員制度が始まったわけだが、この制度を定めた 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」 なる長ったらしい名前の法律では、まずこんなふうに規定されている。第一章 総則第一条この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和22年法律第59号)及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。第二条 1. 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件(法2条1項1号) 2. 裁判所法第26条第二項第二号に掲げる事件(法定合議事件)(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(同項2号) というわけで、この制度は、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強かん致死傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死罪といった、いわゆる重大事件を対象としているということだ(参照)。 しかし、「死刑または無期の懲役・禁錮」 という、現在の刑法においてもっとも重い刑が課せられる可能性のある事件、言い換えれば被告人にとっては、その命を左右される可能性もあるような事例に、法律の素人である 「一般大衆」 をいきなり参加させるという発想は、どう考えても解せない。 裁判というものは人間がやる以上、誤判の可能性を完全に除去することは、不可能である。であるなら、死刑という最も重い刑が課せられる可能性のある重大な事件こそ、専門家による慎重で精確な審理をもっとも必要とするのは自明なことだろう。言うまでもないことだが、そのような被告人の立場に立たされる可能性は、誰にだって皆無というわけではない。近代の裁判において、被告人の権利と利益が法で守られているのは、そのためでもある。 法務省によれば、この制度が発案された背景には、「凶悪事件」 の裁判がしばしば長期化したり、「社会的常識」 とかけ離れた判決が下されることに対して、被害者を含めた社会の一部に、現在の裁判に対する不満がくすぶっているということがあるらしい。 しかし、そうは言っても、すべての「凶悪事件」 裁判が長期化しているわけではない。長期化する裁判には、物的証拠の少なさや、自白の任意性や証言の信頼性、被告人の責任能力など、それぞれにいろいろな理由があるのであり、その結果として一部の公判が長期化したからといって、被害者感情などをとりあげて、それを問題視するのは筋が違う。 この制度導入を進めた司法制度改革審議会での議論を読む限り、裁判員の参加が重大事件に限定された背景には、最初から 「社会的関心」 が高い事件を対象にするという意向があったようだ。それには、むろん、対象事件の範囲をしぼることで、国民の負担を軽くしようという意味もあっただろう。たしかに、重大事件の件数は年間ほぼ2,000件ほどであり、刑事事件全体に占める割合はきわめて小さい(参照)。 だが、同時にそのことは、この制度の目的が、そこで謳われた 「統治主体・権利主体」 である国民の裁判参加などということよりも、むしろ光市母子殺害事件だとか、和歌山砒素カレー事件などのような、世間の耳目を集める裁判のたびに、あれやこれやと吹き上がる、マスコミを含めた世論対策の一環でしかないことを示しているようにも思われる。 つまるところ、この制度の趣旨は、国民の裁判参加を促すことでも、国民に裁判を身近なものとさせることでもなく、いわゆる 「凶悪事件」 をめぐる裁判の長期化や、理解しがたい事件を起こした被告人の責任能力の問題、あるいは刑の軽重や死刑制度の存否をめぐって、しばしば論議の的になる現在の司法制度に対して、「国民の参加」 という、それ自体としてはほとんど現実的な意味を持たない制度を導入することで、司法制度全般の正当性を象徴的に高めることにすぎないように思われる。 むろん、司法制度に対する国民の信頼は、高いほうがいいに決まっている。だが、そのためになすべきことは、そのような小手先の改革ではなく、警察の捜査や取調べの可視化、虚偽の自白強要につながる拘留の長期化や代用監獄の問題などを含めた、制度全体の信頼性を高めることであり、それによって、なによりも冤罪や誤判の発生を可能な限り抑え、万が一の場合の救済についても、より納得のいく制度を完備することのはずだろう。 一般に、民主主義とは国民の側から言えば、政治や行政への国民の積極的参加という意味を持つ。だが、国家の側から言えば、それは国民を政治過程へ動員することによってその一体感を高め、権力の正当性を担保するという意味も持つ。「国民」 の創出と並行する国家の 「民主化」 は、同時に国民の政治過程への動員によって、「国民国家」 を完成させるという役割も持っていた。 歴史的に言うなら、フランス革命とナポレオン戦争によって始まった、国家と国民のすべてを動員した 「総力戦」 の登場は、身分制度の廃止による市民の平等という 「国家」 の民主化という過程と並行している。超大国ペルシアと戦ったアテネも、自腹で武器を揃えることのできない貧しい民衆らも市民として認め、彼らを戦いに動員することで、二度の戦いに勝つことができた。 ナポレオンからの解放戦争を戦ったプロシアも、農民や中産階級らの一般国民に民主化を約束することで、民衆のナショナリズムを鼓吹し、ナポレオンを追放することができた。もっとも、アテネと違って、プロシアの場合にはナポレオンの没落とともに、その約束はあっさりと反古にされてしまったのだが。 戊辰戦争で 「会津征伐」 の指揮を執った板垣退助は、後年の回想で 「会津の藩士と領民とが一致団結せず領民たちは会津の興亡に無関心じゃった」 ために、会津は滅亡したと語り、そのときの体験から、「自由民権」 の大切さを痛感したという。つまり、彼にとって、民主主義とは、なによりもまず外敵に対して、国民が一致団結できる国家を作り上げるための重要な手段として注目されたということだ。 そもそも、「参加」 とは、当該者からの参加の希望と要求があることを前提とする。国民からの 「参加」 の希望や要望があったわけでもなく、国民に対して明確な意思が問われたわけでもないのに、政府や司法関係者、議会の意思でのみ、国民の裁判への参加を決めるというのでは、「参加」 ではなくむしろ 「動員」 というべきだろう。 なお、とくに強かん致死傷罪のような性犯罪事件での裁判員制度導入が含む問題については、下を含めていくつかのブログで指摘されている。 【性暴力事件】裁判員裁判に持ち込まれる「お茶の間裁判」の危険性 「裁判員制度における被害者のプライバシー確保を求める要請」その後

2009.05.24

コメント(8)

-

5月15日だけど5.15事件の話はやめておく

気がつくと、すでに五月半ばである。五月は古来 「さつき」 といい、五月晴れと書いて 「さつきばれ」、五月雨と書いて 「さみだれ」 と読む。もっとも、これはもともと旧暦での呼称であるから、現在の暦ではむしろ六月にあたる。なので、五月雨とは今の六月のだらだらとした長雨のことであり、五月晴れも、本来は今の五月のからりとした青空ではなく、梅雨の合間にたまに見られる晴天のことをさしたということだ。 デモのあとの集会などで、「それじゃまた」、「また今度」 などと言いながら、一人減り二人減りして、いつの間にか誰もいなくなった、というような解散のしかたを 「さみだれ式解散」 と言ったりもするが、ようするにだらだらとしていて、はっきりした区切りがついていないところが、梅雨の降りかたに似ているということなのだろう。 もう過ぎてしまったが、5月11日は関東軍指揮下にある満州国軍とモンゴル軍の衝突により、ノモンハン事件が始まった日であった。このときも、関東軍は明確な戦略を欠いたまま、ときの内閣や大本営の方針すらも無視した独走によって、戦力の逐次投入を繰り返し、あげくの果てに多大の損害を出すことになった。これなどは、いわば 「五月雨式」 戦力投入といえなくもない。 ベトナムにおける、かのホー・チ・ミンと並ぶ 「建国の英雄」 であるボー・グエン・ザップ将軍は、第二次大戦後のフランスとの独立戦争におけるディエンビエンフーの戦いで、それまでのゲリラ戦術から一転した大量の武器・弾薬と兵員を集中させた包囲戦により、フランス軍に壊滅的な打撃を与えて独立を達成した。むろん、広々としたモンゴルの草原での戦いと、ベトナムの山奥の要害地での戦いを同列に並べるわけにはいかないが。 戦力におとる側は、つね日頃は無謀な正面戦は避けながらも、ここぞというとき、ここぞという場面で、戦力を集中させて決定的な勝利を勝ち取ることを尻込みしてはならない。でなければ、ただ展望のないだらだらした消耗戦のみが、いつまでも続くことになるだろう。これは、毛沢東の人民戦争戦略についても言えることである。 もっとも、ノモンハンの場合は、革命からすでに20年を経過し、公開されたラッパロ条約の裏で結ばれた、ソ連とドイツというベルサイユ体制からつまはじきされていた国家どうしによるお互いの協力を約束した秘密協定によって、ドイツ国防軍から援助を受けていた結果、近代化され訓練も行き届いていたソビエト軍の戦力を侮るという致命的なミスを最初から犯していたのだが。 なお、クラウゼヴィッツはかの 「戦争論」 の中で、次のようなことを言っている。 これに較べれば兵力の相対的優勢、すなわち決定的な地点に優勢な戦闘力を巧みに投入することは、もっと頻繁に用いられた手段である。そして兵力のかかる相対的優勢を可能ならしめる根拠は、将帥がかかる決定的地点を正しく判定すること、またこれによって軍に最初から与えられているところの適切な方向を選ぶこと、さらにまた重要なものと重要でないものとを取捨選択するために、換言すれば彼の指揮する兵力を集結してつねに優勢を保持するために必要な決断等である。とりわけフリードリヒ大王とナポレオンは、この点できわめて傑出した将帥であった。 兵器の進歩が著しく、しかも国力や科学技術の水準によるその差も無視できないほど広がっている現代では、こういうクラウゼヴィッツの思想は、彼が意図した本来の戦争よりも、むしろ政治や企業経営といった非戦争分野のほうによくあてはまるようだ。それが、たぶん現代のビジネスマンによって、この本の縮刷版とか解説書の類が好んで読まれる理由でもあるのだろう。 報道によると、民主党の小沢代表がついに党代表の辞職を決意したとのことである。後任は、鳩山由紀夫幹事長と岡田克也副代表という、いずれも代表経験者による決戦により、16日の投票で決まるということだ。 漢字が読めないという学力不足や、傲慢不遜な物言いなどで、一時は支持率2割台にまで落ち込みながらも、脅威の粘り腰で政権を維持し続けた麻生首相は、小沢氏の献金問題で一定の支持率回復の兆しを見せて、一息ついていたところだろうが、すでに衆院任期切れまであと数ヶ月という時点で、民主党の党代表交代という局面を迎えることは予想していたのか、していなかったのか。 「災い転じて福となす」 という諺もあり、また 「人間万事、塞翁が馬」 という故事成語もあって、なにごとも最終的な結果が出るまでは、なにが禍であり、なにが福であるかなど、簡単には分からぬことである。長い人生、誰しも 「失敗」 はあるものだが、展望がなければ、今の道から 「撤退」 して別の道を探すのも悪いことではない。 「撤退」 を 「転進」 と言い換えて、大陸奥地や太平洋の島々での敗北を隠蔽・糊塗したのは旧日本軍のお家芸であったが、人生において本当に別の道を探すのなら、そのような言い換えも許されないわけではないだろう。もっとも、無計画、無展望、無方針という 「三無主義」 を信条にしているような人間が言っても、まったく説得力のない話ではあるのだが。

2009.05.15

コメント(4)

-

岡倉天心からアジア主義まで

明治期の日本人による英文の著作というと、新渡戸稲造の 『武士道』 のほかに、内村鑑三の 『余は如何にして基督教徒となりし乎』 とか、岡倉天心の 『茶の本』 なども有名である。岡倉は 『東洋の理想』 にある 「アジアはひとつである」 という言葉でも知られているが、それより前に書かれ、死後に公開された 『東洋の目覚め』 という文書では、次のようなことを書いている。十八世紀の後半、東方の略奪からうまれた信用と資本によって、ヨーロッパ産業主義の発明的エネルギーが活動をはじめる。木材のかわりに、石炭が精錬につかわれるようなった。今や、飛梭、紡績機、ミュール精紡機、動力織機、蒸気機関等のおそるべき装置が完成された。農業と協力することも、人類の産業計画を十分に解決することもなしに商業主義の時代に入ったために、西洋は、商品販売市場の発見に依存する巨大な機械になった。 驚くのは、ここで披瀝されている天心の近代観が、かの 『共産党宣言』 での著述にきわめて酷似しているということだ。『共産党宣言』 の日本語訳は、堺利彦と幸徳秋水により日露戦争中に 「平民新聞」 に掲載されたのが最初で、天心の文章はそれよりもわずかに早い。博学で、むろん外国語に堪能な天心のことだから、それ以前に 『宣言』 を読んでいた可能性はあるし、また同様の認識を他の著作から得たという可能性もなくはないだろう。 ノートに書かれたままで公開されなかった、天心のこの文書は、インド滞在中にその地の独立運動家らのために書かれたものらしい。その意味では、同じ英語で書かれたものでも、欧米人の目を意識した新渡戸の 『武士道』 とは性格がまったく異なる。新渡戸もまた博学な人であり、彼の 『武士道』 には、ソクラテスやアリストテレス、ヘーゲルやカーライル、さらにはニーチェやヴェブレンなど、実に多くの欧米の著作や著作家の名前が登場する。 ギリシア神話や聖書からはじまって、当時の最新の著作家にまでおよぶ、新渡戸の猛勉ぶりには敬服する。しかし、新渡戸によるそれらの名前の引用には、脈絡も必然性もない、やたらめったらなものという印象が強い。失礼を承知であえて言うならば、それはまるで、いかめしい顔をした厳格な教師に対して、「先生、見て見て、ぼくってこんなことも知っているんだよ」 と、しきりに取り入り、その関心を引こうとしている、早熟で自意識の強い 「良くできる生徒」 であるかのように見える。 お札にもなったほどの新渡戸には悪いが、この書で彼がやっていることは、武士道をはじめとする日本の文化が、騎士道だとかの西洋の歴史や文化といかに共通性があり、同じものであるかを強調することにすぎない。それは酷評すれば、「名誉白人」 としての処遇と承認を求める、どこにでもいる植民地エリートふうのものにすぎないように思える。 そこには、天心のような、西洋に対抗して、アジアのアジアとしての独自性を主張する強い姿勢はいささかも見られない。もっとも、その逆に、天心の場合には、アジアがあまりに理念化されていて、中国やインドの華麗で巨大な帝国と文明が、いわゆる 「アジア的悲惨」 と裏表であったという事実がまったく無視されている。まあ、だからこそ、天心はアジア主義者の祖の一人ということになったわけだが。 話はころっと変わるが、柄谷行人は、『ヒューモアとしての唯物論』 の最後に収められた、「日本植民地主義の起源」 という短文の中で、こう書いている。日本の植民地政策の特徴の一つは、被支配者を支配者である日本人と同一的なものとして見ることである。それは、「日朝同祖論」 のように実体的な血の同一性に向かう場合もあれば、「八紘一宇」 というような精神的な同一性に向かう場合もある。このことは、イギリスやフランスの植民地政策が、それぞれ違いながらも、あくまで支配者と被支配者の区別を保存したのとは対照的である。 ここで柄谷が指摘していることは、特段に新しいことではない。柄谷が言うように、日本による 「韓国併合」 は、建前上は 「日韓合邦」 という韓国側の 「要望」 を受け入れるという形で推進され、また 「内鮮一体」 などのスローガンも併合後には掲げられた。日清戦争で獲得した台湾についても、同様のことが言える。 しかし、その内実がいかなるものであったかは、いまさら言うまでもあるまい。実際、黒龍会の内田良平によれば、日清戦争のきっかけを作った東学党の流れをくみ、韓国の側で、日韓の 「対等合併」 を目指して 「合邦運動」 を推進した一進会の指導者であった李容九は、日本に病気治療に来たさい、見舞いに訪れた内田の手を握って、「われわれは馬鹿でしたなあ」 ともらしたという。 維新によってアジアの中で唯一近代化に成功し、大国ロシアにも勝利した明治の日本が、西欧の圧迫下で近代化を模索するアジア各地の国を憂える知識人やエリートらにとって、手本であり模範であったのは、想像に難くない。近代トルコの 「建国の父」 であるケマルにとっても、また頭山や犬養と親交が深かった、一時期の孫文にとっても、日本はまさにそのような 「希望の星」 であったことだろう。 死の直前になって 「われわれは馬鹿でしたなあ」 と語った李にしても、内田に吹き込まれた 「日韓合邦」 は、ロシアと清という大国の圧力にさらされながら、旧態依然とした王朝のもとで、もはや時代に適合する能力を失っているかに見えていた自国の状況を打破し、日本と同様の 「改革」 を断行するための決定的な 「秘策」 であるかのように思えたのだろう。 しかし、李に理解できていなかったのは、多民族で構成されながらも、民族なるものの存在を知らずにいた近代以前の 「帝国」 とはまったく異なった、近代に生まれた 「民族」 と、「民族」 を統合した 「国民国家」 なるものの意味である。その無理解を責めるわけにはいかないだろうが、李がやったことは、結局のところ、「前門の虎」 のかわりに 「後門の狼」 を引き入れたにすぎない。 柄谷は、前掲の短文の中で、「日本の植民地経営の原点は北海道開拓にある」 と言っている。それはたぶんそのとおりだ。だが、それは、言うまでもなく、江戸時代の幕府による 「蝦夷地開発」 にまで遡る。歴代の幕閣の中で、最も蝦夷地開発に積極的だったのは、「賄賂政治」 で有名な田沼意次であり、彼は最上徳内に樺太探検を命じたりもしている。 明治政府による北海道開発が、それ以前とは異なって 「何よりもアメリカがモデルにされた」 のは、おそらく柄谷の言うとおりだろう。札幌農学校にかのクラーク博士が招聘されたのは、そのことを象徴しているし、政府主導による近代的で国家的な規模の 「開発」 には、当然のことながら、近代的なモデルを必要とする。だが、それはそれだけの話に過ぎない。 しかし、そのことを根拠として、柄谷が日本による植民地経営のモデルまで、アメリカに求めているのはたぶん間違っている。そもそも柄谷が言うように、アメリカの植民地経営が、「被統治者を 『潜在的なアメリカ人』 とみなすもの」 だとしても、それが 「英仏のような植民地政策とは異質である」 とまでは言えないだろう。実際、植民地の現地人や先住民を文化的に劣ったものとみなし、彼らを 「文明人」 へと教育するという啓蒙的・教化的な植民地政策は、なにもアメリカ特有のものではない。 それは、スペインやポルトガルが 「発見」 し支配した植民地においても、イエズス会などの宣教師らによって早くから試みられている。そもそも、ただの金銀財宝の略奪に留まらない、前世紀における近代的なまるごとの植民地支配は、多かれ少なかれ、現地人の協力を必要とするものであり、その意味では現地人への教育などによる 「教化」と「同化」 という政策は、絶対に欠かせないものでもある。 柄谷が言うのとは異なり、戦前の日本による植民地拡張と統治の特徴は、むしろ天皇制という、ほんらいどう考えても日本固有の制度でしかないものに、たとえば 「西洋の覇道」 に対する 「東洋の王道」 などという、ナショナルな性格を脱色した衣を着せて、天皇制があたかも日本というナショナルな枠を超えて、アジア全体に普遍的な価値として通用するかのごとくに偽装したところにある。 そのような無意識の偽装が可能だったのは、おそらくは欧米による外圧のもと、急遽、突貫工事で建設された 「明治国家」 が持っていた、実態としてのナショナルな国家という性格にもかかわらず、近代的な意味での 「国民」 とその意識がいまだ成立していなかったという 「二重性」 と関係するだろう。 柄谷が言うように、「八紘為宇という肇国の理念」 が、「明治以後の植民地主義イデオロギーにもとづいて、古代の文献を新解釈したものにすぎない」 としても、そのことと彼が指摘する、「アメリカの植民地政策」 とは、おそらくなんの関係もない。「理念」 というものは、たしかに遡行的に解釈され、しばしば捏造されるものでもある。しかし、そこで呼び出された理念が、たとえ欺瞞的にではあれ、必然的に帯びざるを得ない固有の 「歴史性」 とその意味を、柄谷は逆に無視し抹消してしまっているように思える(コメント欄に追記)。 明治国家における 「国民意識」 は、対外意識、とりわけ欧米に対する意識としては成立していた。しかし、内部的な意味、すなわち国家を構成する 「国民意識」 としては成立していなかった。自由民権運動の挫折が意味するものは、そういうことであり、憲法解釈として一時は定着していたかに見えた美濃部の 「天皇機関説」 が、昭和にはいるとともに、「天皇が国家の機関などとはけしからん」 と息巻いた国粋主義者らの攻撃の前に、あっさり敗退したのもそのためである。そこには、「臣民」 はいても 「国民」 は存在していなかった。 その結果、天皇制という制度が、西欧と同じ資本主義を動力とする事実としての 「国民国家」 を統合する、ナショナルな原理にすぎないことが自他ともに明確に認識されず、天皇制が世界に冠たる 「万邦無比」 の原理として、そのままずるずるべったりと、対外的にどこまでも拡張可能であるかのごとき錯誤が生まれた。 内田良平の 「日韓合邦論」 や石原莞爾の 「五族協和論」 から、近衛のブレーンや種々の 「近代の超克」 論者らが掲げた「東亜共同体論」 や 「八紘一宇」 にいたるまで、アジア主義者が掲げた理念は、すべてそのような錯誤に基づいている。そして、そのような錯誤は、事実としての植民地支配とその拡大を正当化し、現実を隠蔽する論理として役立てられることになった。 彼らがいかに、東亜の平和や共存共栄を掲げたところで、それが万邦無比の天皇制の主導を前提とする以上、そこでの 「東亜新秩序」 は、実質的には日本による支配とその拡大を意味するものでしかない。「五族協和」 や 「王道楽土」 うんぬんという民族の楽園も、現実には他の民族の 「皇民化」 を前提とし、それを強制するものでしかありえない。 東条によって予備役へと引退させられた、その後の石原のように、たとえ、いかに現実と当初の自己の理念との乖離を嘆いたところで、そうならざるを得なかったのは、当初の理念に含まれていた錯誤からくる必然にすぎないと言うべきである。

2009.05.03

コメント(8)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【睡眠不足で後悔しない】楽天お買い…

- (2025-11-17 20:30:05)

-

-

-

- 写真俳句ブログ

- お茶の花 狭山茶畑 🌸

- (2025-11-17 18:35:00)

-

-

-

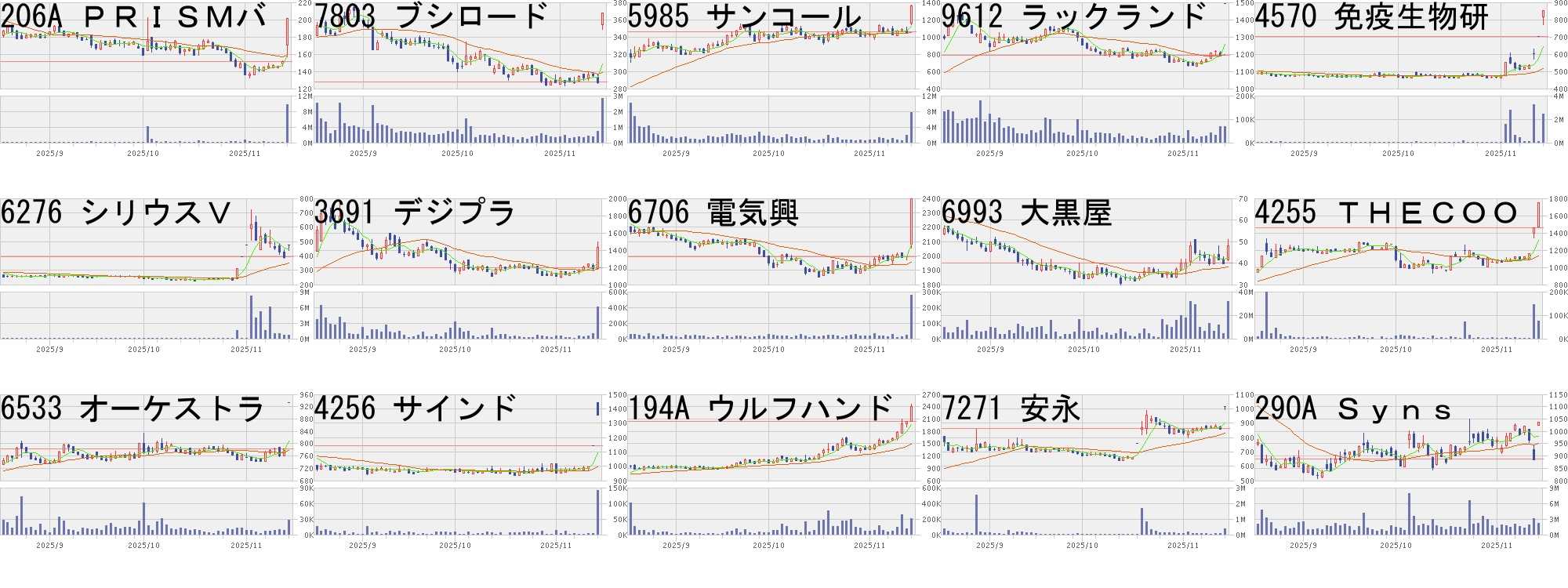

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 本日の急騰・急落株

- (2025-11-17 20:58:43)

-