PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 祭り

祭りには昔から経済効果があった。何かをしようとすれば、そこにかならず対価が生じるからだ。

むろん祭りの当事者達は無報酬のボランティアだろうが、祭りの規模が大きくなれば、それに伴う副産物が生まれる。人が多く来れば人が集まる事を狙っての商売が生じる。最近はそんな観覧者を整理する警備も必要になる。

天神祭りで行われる 船渡御(ふなとぎょ)の奉拝船団は、まさに神事をより近くで見る為に出現した商売に他ならないわけだが、昨今の乗船料の高さには驚いた

大阪 天満宮の天神祭り 2 (船渡御と鉾流神事のルーツ)

2015大阪天満宮 天神祭

鉾流神事(ほこながししんじ)

御鳳輦(ごほうれん)と 鳳神輿(おおとりみこし)と玉神輿(たまみこし)

そもそも天神祭りとは、 天満宮に祀られている神様に一年に1度宮を出て氏地を見ていただく・・と言う渡御(とぎょ)祭りである。

普通の渡御祭と異なるのは、天神祭りには陸渡御の他に、川に繰り出す船渡御の合わせ技にある。

御祭神は「菅原道真 配 野見宿禰命、手力雄命、猿田彦命、蛭子命」となっているが、 天 満宮としては大将軍社の土地を借りて菅公を祭った事をその発祥としているのでメインは菅原道真公としている 。

神事の行われる大川と天神橋

クレーンの所が神輿の乗船場所。なぜならクレーンでもろもろ船に乗せるからだ。

夜になるとここは200を越える船団で一杯になる。

天神橋の中洲にある中之島公園はどんどこ船など船渡御関係者の船が出航する場所

木場の若衆で組織された「木場若中」のどんどこ船 (子供バージョンは「木場小若」)は、 船渡御の列外船として祭りの時、堂島川、大川、土佐堀川、道頓堀川を周航して天神祭りを盛り上げるのに一役買っている。

手こぎ船なのは、そのルーツが北前船に乗っていた小回りのきく伝馬舟(てんまふね)を利用して神事を見物した事に由来するようだ。

菅原道真が立ち寄った頃の大阪は川の河口に大小の島が点在する場所だった 。(お初天神もかつては島)

八十島(やそじま)祭りがルーツ?

かつて、難波に宮殿があり宮殿の北西に建てられた大将軍社であるが、 平安まで難波津では国土の発展、皇室の安泰を祈った儀式が行 われていた そうだ。

(大嘗祭(だいじょうさい)後に使者が送られ、海浜で生島神 (いくしまのかみ) 、足島神 (たるしまのかみ) 、住吉神 (すみのえのかみ) などを祀る。)

それが 島々の平安を祈願する神事のルーツ になったのではないか? と言う説があるが、実際祭りの神事は時代の要請で少しずつ意味や様相が変えられているようだ。

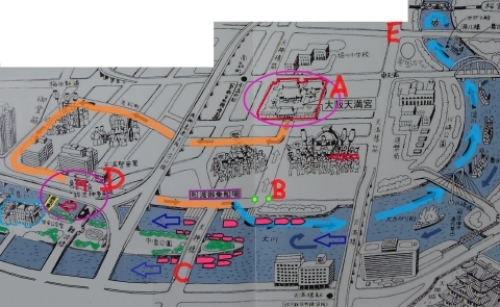

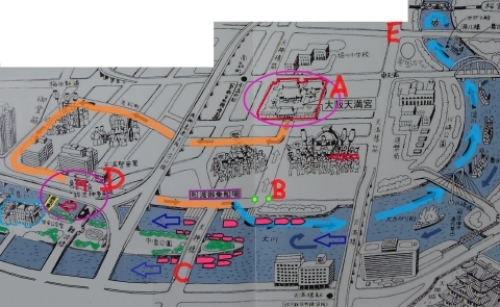

2015大阪天満宮 天神祭りの陸渡御と船渡御のコース(左が川下)

A天満宮、B船渡御乗船場 C天神橋 D鉾流神事(ほこながししんじ)の乗船場 E源八橋

オレンジ ・・陸渡御コース ブルー・・船渡御コース

鉾流神事(ほこながししんじ)

氏地を回る渡御(とぎょ)に際して御休憩所である御旅所(おたびしょ)を毎年占いで決めた。

それが鉾流神事(ほこながししんじ)のルーツである。

場を今年の斎場と定めた。

つまり御旅所(おたびしょ)と言う斎場は毎年変わっていたのである。

小島の洲の多かった当時はそのような卜占(ぼくせん)で場を決めて問題無かったが、江戸期後半になるとどんどん埋め立て地が増え漂着地を斎場にできない事態となり昭和5年まで途絶えていたらしい。

近年では御旅所(おたびしょ)は固定位置に決められ、そもそも神鉾を流す意味も無いのだが・・。

穢れ(けがれ)を払い氏地の安泰を願うと言う、当初の意図には若干だがあっている。

鉾流神事(ほこながししんじ)を執り行う乗船場も固定化された。

現在は大川から分岐した堂島川に入った鉾流し橋のたもとで行われている。

かつて若松浜と呼ばれた所で、そこから将軍社の森(途中「天神の森」に名称変更?)が広がっていた。

悲しいかな、今はビルが乱立した上に高速の橋桁の下になっている。

※ 鳥居の真向こうが現在工事中で更地になっているが天満警察署の地所である。

近年、大川や堂島川、中之島の川沿いは護岸工事が行われ、神事も行われやすくなったと同時にウォーターフロントとして、公園やレストラン等を誘致してオシャレ感満載で売り出し中の場所である。

写真が撮れなかったので天神祭りのパンフから借りてきました。

神鉾の神事は神童(しんどう)が行う事になっているようだ。

鉾流しの場の前には乾物商が奉納した鳥居がたてられている。

乾物商の歴史は古い。

大阪名物となった昆布は北前船で運ばれてきた乾物の一つである。

近年の問題は土地の地盤沈下により橋桁が下がり船の航行ができなくなった事 だ。

通常川下に流れる神鉾により御旅所は決まるのだから、お迎え船や御奉拝の船団は本来川下に向かわなければならない。

現在最大のネックになっているのが神鉾橋から最も川下にある水晶橋の低さにある。

水晶橋は昭和4年建造。本来は堂島川可動堰(かどうぜき)と言うらしい。

昭和24年を最後に神輿の通過ができなくなったようだ 。

それでも水上パレードをする為の策で現在の船渡御(ふなとぎょ)は流れに逆らって上流に航行しているのである。

御鳳輦(ごほうれん)と鳳神輿(おおとりみこし)と玉神輿(たまみこし)

神様の乗り物が神輿である。御鳳輦(ごほうれん)は本来は天皇の儀式の時の乗り物である 。

当初菅公の神霊は、鳳神輿(おおとりみこし)に乗って行脚していたのだが、明治の廃仏毀釈の折りに駄目だしされた? それ以降鳳神輿(おおとりみこし)には菅原家の祖先とされる野見宿禰命(のみすくねのみこと)が祀られ乗られるようになったと言う。

玉神輿(たまみこし)は手力雄命(たぢからおうのみこと)の御霊が乗られる神輿である。

神輿(おおとりみこし) 玉神輿(たまみこし)

鳳神輿は菅南連合(菅南八町会)、玉神輿は大阪市中央卸売市場本場市場協会の講だそうだ。

本殿で御神霊が御鳳輦や神輿に移されたらいよいよ陸渡御が開始。

渡御列は、催太鼓を先頭に猿田彦、神鉾、地車と続く。総勢3000人の大行列が約3kmを行進するパレードとなる。

壮大な天神祭りの続きは来年の天神祭りにします (祭り参加者の写真だけ後で載せる予定)

(祭り参加者の写真だけ後で載せる予定)

Back number

リンク 大阪 天満宮の天神祭り 1 (天満宮の始まり)

リンク 2015大阪 天神祭 スナップ写真

リンク 2015大阪 天神祭 天四獅子傘踊り巡行

むろん祭りの当事者達は無報酬のボランティアだろうが、祭りの規模が大きくなれば、それに伴う副産物が生まれる。人が多く来れば人が集まる事を狙っての商売が生じる。最近はそんな観覧者を整理する警備も必要になる。

天神祭りで行われる 船渡御(ふなとぎょ)の奉拝船団は、まさに神事をより近くで見る為に出現した商売に他ならないわけだが、昨今の乗船料の高さには驚いた

大阪 天満宮の天神祭り 2 (船渡御と鉾流神事のルーツ)

2015大阪天満宮 天神祭

鉾流神事(ほこながししんじ)

御鳳輦(ごほうれん)と 鳳神輿(おおとりみこし)と玉神輿(たまみこし)

そもそも天神祭りとは、 天満宮に祀られている神様に一年に1度宮を出て氏地を見ていただく・・と言う渡御(とぎょ)祭りである。

普通の渡御祭と異なるのは、天神祭りには陸渡御の他に、川に繰り出す船渡御の合わせ技にある。

御祭神は「菅原道真 配 野見宿禰命、手力雄命、猿田彦命、蛭子命」となっているが、 天 満宮としては大将軍社の土地を借りて菅公を祭った事をその発祥としているのでメインは菅原道真公としている 。

神事の行われる大川と天神橋

クレーンの所が神輿の乗船場所。なぜならクレーンでもろもろ船に乗せるからだ。

夜になるとここは200を越える船団で一杯になる。

天神橋の中洲にある中之島公園はどんどこ船など船渡御関係者の船が出航する場所

木場の若衆で組織された「木場若中」のどんどこ船 (子供バージョンは「木場小若」)は、 船渡御の列外船として祭りの時、堂島川、大川、土佐堀川、道頓堀川を周航して天神祭りを盛り上げるのに一役買っている。

手こぎ船なのは、そのルーツが北前船に乗っていた小回りのきく伝馬舟(てんまふね)を利用して神事を見物した事に由来するようだ。

菅原道真が立ち寄った頃の大阪は川の河口に大小の島が点在する場所だった 。(お初天神もかつては島)

八十島(やそじま)祭りがルーツ?

かつて、難波に宮殿があり宮殿の北西に建てられた大将軍社であるが、 平安まで難波津では国土の発展、皇室の安泰を祈った儀式が行 われていた そうだ。

(大嘗祭(だいじょうさい)後に使者が送られ、海浜で生島神 (いくしまのかみ) 、足島神 (たるしまのかみ) 、住吉神 (すみのえのかみ) などを祀る。)

それが 島々の平安を祈願する神事のルーツ になったのではないか? と言う説があるが、実際祭りの神事は時代の要請で少しずつ意味や様相が変えられているようだ。

2015大阪天満宮 天神祭りの陸渡御と船渡御のコース(左が川下)

A天満宮、B船渡御乗船場 C天神橋 D鉾流神事(ほこながししんじ)の乗船場 E源八橋

オレンジ ・・陸渡御コース ブルー・・船渡御コース

鉾流神事(ほこながししんじ)

氏地を回る渡御(とぎょ)に際して御休憩所である御旅所(おたびしょ)を毎年占いで決めた。

それが鉾流神事(ほこながししんじ)のルーツである。

場を今年の斎場と定めた。

つまり御旅所(おたびしょ)と言う斎場は毎年変わっていたのである。

小島の洲の多かった当時はそのような卜占(ぼくせん)で場を決めて問題無かったが、江戸期後半になるとどんどん埋め立て地が増え漂着地を斎場にできない事態となり昭和5年まで途絶えていたらしい。

近年では御旅所(おたびしょ)は固定位置に決められ、そもそも神鉾を流す意味も無いのだが・・。

穢れ(けがれ)を払い氏地の安泰を願うと言う、当初の意図には若干だがあっている。

鉾流神事(ほこながししんじ)を執り行う乗船場も固定化された。

現在は大川から分岐した堂島川に入った鉾流し橋のたもとで行われている。

かつて若松浜と呼ばれた所で、そこから将軍社の森(途中「天神の森」に名称変更?)が広がっていた。

悲しいかな、今はビルが乱立した上に高速の橋桁の下になっている。

※ 鳥居の真向こうが現在工事中で更地になっているが天満警察署の地所である。

近年、大川や堂島川、中之島の川沿いは護岸工事が行われ、神事も行われやすくなったと同時にウォーターフロントとして、公園やレストラン等を誘致してオシャレ感満載で売り出し中の場所である。

写真が撮れなかったので天神祭りのパンフから借りてきました。

神鉾の神事は神童(しんどう)が行う事になっているようだ。

鉾流しの場の前には乾物商が奉納した鳥居がたてられている。

乾物商の歴史は古い。

大阪名物となった昆布は北前船で運ばれてきた乾物の一つである。

近年の問題は土地の地盤沈下により橋桁が下がり船の航行ができなくなった事 だ。

通常川下に流れる神鉾により御旅所は決まるのだから、お迎え船や御奉拝の船団は本来川下に向かわなければならない。

現在最大のネックになっているのが神鉾橋から最も川下にある水晶橋の低さにある。

水晶橋は昭和4年建造。本来は堂島川可動堰(かどうぜき)と言うらしい。

昭和24年を最後に神輿の通過ができなくなったようだ 。

それでも水上パレードをする為の策で現在の船渡御(ふなとぎょ)は流れに逆らって上流に航行しているのである。

御鳳輦(ごほうれん)と鳳神輿(おおとりみこし)と玉神輿(たまみこし)

神様の乗り物が神輿である。御鳳輦(ごほうれん)は本来は天皇の儀式の時の乗り物である 。

当初菅公の神霊は、鳳神輿(おおとりみこし)に乗って行脚していたのだが、明治の廃仏毀釈の折りに駄目だしされた? それ以降鳳神輿(おおとりみこし)には菅原家の祖先とされる野見宿禰命(のみすくねのみこと)が祀られ乗られるようになったと言う。

玉神輿(たまみこし)は手力雄命(たぢからおうのみこと)の御霊が乗られる神輿である。

神輿(おおとりみこし) 玉神輿(たまみこし)

鳳神輿は菅南連合(菅南八町会)、玉神輿は大阪市中央卸売市場本場市場協会の講だそうだ。

本殿で御神霊が御鳳輦や神輿に移されたらいよいよ陸渡御が開始。

渡御列は、催太鼓を先頭に猿田彦、神鉾、地車と続く。総勢3000人の大行列が約3kmを行進するパレードとなる。

壮大な天神祭りの続きは来年の天神祭りにします

Back number

リンク 大阪 天満宮の天神祭り 1 (天満宮の始まり)

リンク 2015大阪 天神祭 スナップ写真

リンク 2015大阪 天神祭 天四獅子傘踊り巡行

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[祭り] カテゴリの最新記事

-

北野天満宮の骨董市(梅花祭り) 2018年03月02日

-

2015大阪 天神祭 スナップ写真 2015年08月12日

-

大阪 天満宮の天神祭り 1 (天満宮の始… 2015年08月02日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.