PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

1991年、ユネスコ世界文化遺産として「パリのセーヌ河岸(Paris, rives de la Seine)」が登録 された。その中でシテ島にあるノートルダム大聖堂など、エッフェル塔の間をつなぐセーヌ川沿いのに点在する文化遺産がまとめて登録されている。 ノートルダム大聖堂は単体で、登録されている訳ではない 。

ところで「Notre-Dame de Paris」と表記されるのは他にもノートルダム寺院がたくさんあるからなのである。 実はノートルダムと名の付く教会堂は驚く程多い

のだ。

フランスの司教座聖堂だけでもパリ以外にランス、シャルトル、アミアン、ルーアン、ストラスブール、アヴィニョンとあるし、バシリカ聖堂や小さな教会まで入れるともっとある。

また、元フランス領であったベルギーにも司教座聖堂が3件。

聖母マリアに捧げられたノートルダム(Notre-Dame)は世界各地のフランス語圏の都市に建設され続けてきたからだ。

前回、ノートルダム(Notre Dame)とはフランス語で「我らが貴婦人」と紹介したが、同じ「聖母」の意味でサンタマリア(Santa Maria)やマドンナ(Madonna)と言う言葉がある。

サンタマリア(Santa Maria)は聖マリアそのもの。そしてマドンナ(Madonna)は、古イタリア語「ma donna」から「我が淑女」と言う意味でノートルダムと同じ意味を持つ。

マドンナ(Madonna)の語源のルーツは、中世の騎士道精神から生まれた尊敬する淑女や貴婦人への呼称から来ていると言われている。ノートルダムのネーミングも同じ所から派生しているのだと思われる。

![]() カトリックにおける聖母の位置づけは、キリスト教が公認され、統一の教義が造られた中にすでに確立されていたが、聖母信仰は特にゴシック期からルネッサンス期にかけて高まり、まさに騎士道が華やかなりし頃、比例するように各地に聖母の為の堂が献堂されて行くのである。

カトリックにおける聖母の位置づけは、キリスト教が公認され、統一の教義が造られた中にすでに確立されていたが、聖母信仰は特にゴシック期からルネッサンス期にかけて高まり、まさに騎士道が華やかなりし頃、比例するように各地に聖母の為の堂が献堂されて行くのである。

それはまさに母への思慕に重なるのかもしれない。

ノートルダム大聖堂の悲劇 2 1841年の改修問題

聖母崇敬

ノートルダム大聖堂(Notre-Dame de Paris)

1841年の大聖堂修復

ヴィオレ・ル・デュクのファサード

ヴィオレ・ル・デュクの

改築問題

薔薇・バラ窓(Rosace)

ファサードのバラ窓

フランスが国家として基盤が整うのはカペー家に入ってから。ノートルダム大聖堂は国を挙げての式典を執り行う聖堂として存在してきた。

しかし、それはパリのノートルダムではなく、ランス・ノートルダム大聖堂 (Cathédrale Notre-Dame de Reims) なのである。

ランスのノートルダムはフランク王国、初代国王のクロヴィスが洗礼を受けて以来、歴代フランス国王の戴冠式が執り行われてきた。王家に因縁の大聖堂は本来パリではなくランスだった

。

前回ナポレオンの戴冠式はパリのノートルダムで行われたと紹介したが、フランス王家ではルイ16世まではでランスで戴冠式が行われていたのである。

今はフランス王家は無くなり、むしろランスよりもフランスの政治の中心地であるパリのノートルダムの方が有名になったのかもしれない。

1841年の大聖堂修復

市民の強い信仰心の元で建設された大聖堂であったのに、 フランス革命の時には聖堂は散々な目にあっている

。

ジャコバン派により彫像は引きずり落とされステンドグラスは割られ・・。

その 修理に一役買ったのがヴィクトル・ユゴー (Victor-Marie Hugo)(1802年~1885年)の小説。 ノートルダム大聖堂を舞台にした悲劇の物語

「ノートルダム・ド・パリ(Notre-Dame de Paris)」 である

。

1831年出版。

市民の気持ちの高まりもあり 7月王政は1841年大聖堂のに修理に着手。修理は1864年まで続いた。

![]() しかし、この改修工事でいろんな部分が元と変わっているのである。

しかし、この改修工事でいろんな部分が元と変わっているのである。

この改修では 本来13世紀当時の姿に復元すべく案が決まり、建築家はコンペでヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)(1814年~1879年)に決まっていた

。

ところが、当時のカトリック教会の希望? 「元より立派なものにしたい」と言う要求が追加されたようだ。

例えば今回崩れ落ちた尖塔はこの時に元のデザインよりも10m高くして約 90mとなり

デザインし直して取り付けられているらしい。

さらに尖塔基部の彫像もこの時に新たに付加されたもので、全体にかなりの現状変更となったと言う。

そしてそれらは 一任されていた建築家のヴィオレ・ル・デュクの独断的な造作であり、そこに当然批判が集中する事になった。

火災による今後の修復であるが、尖塔はヴィオレ・ル・デュクのデザインに戻すのか? 13世紀初期のデザインで造り直すのか? どうするのだろう? 間違いなく今後の修復計画の問題点の一つになるだろう。

ヴィオレ・ル・デュクのファサード

西のゴシックの彫刻はランス、シャルトル、アミアンの各聖堂にあった彫刻を参考にして1841年以降の修復で造られたそうだ。

ノートルダム大聖堂パリの仕様

全長128m (420 ft) 幅48m(157 ft)

聖

堂への収容人数6500人

ファサードの2つの塔の高さ69m(226 ft)

尖塔の高さ91.44m(300 ft)

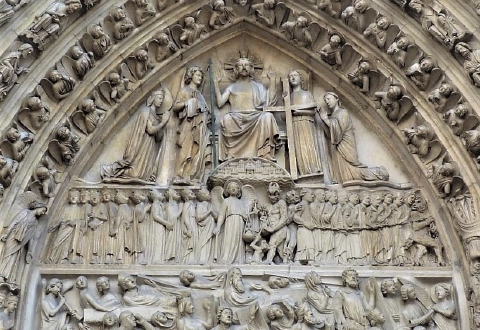

正面ファサードには3つのポルタイユ(正面門)があり、ポルタイユにはそれぞれデザインの異なるティンパヌム(tympanum)が付いている。

※ ティンパヌム(tympanum)は扉の上の半円の装飾。フランス読みではタンパン(tympan)。

右 聖アンナのポルタイユ(聖アンナは聖母マリアの母)

中央 最後の審判のポルタイユ

左 聖母マリアのポルタイユ

実はこちらのファサードも中世の物とはほぼ別物。ヴィオレ・ル・デュク( Viollet-le-Duc)がかなりイメチェンしている。全体にランスの大聖堂に近い。ランスの方が凝っているが・・

右の扉 聖アンナのポルタイユのティンパヌム(tympanum)

上2段は1170年頃の作でノートルダム・パリでは最も古い彫刻に当たる部分。

最も1841年の改修前のポルタイユはもっと小さかったらしい。

中央の扉「最後の審判」がデザインされたポルタイユのティンパヌム(tympanum)

中央のトリュモー(扉口の中央基柱)のキリスト像は19世紀に取り付けられたもの。

また、両サイドの12使徒もヴィオレ・ル・デュク作。 足下に悪徳。上方に美徳の彫刻

キリストの下段、2たつもヴィオレ・ル・デュク作

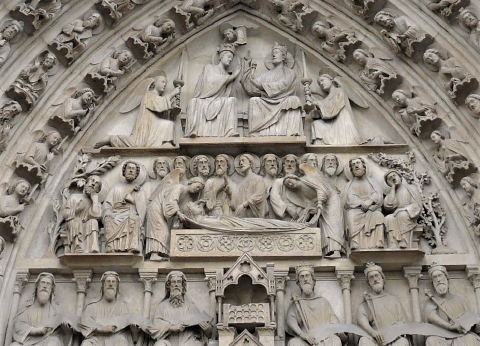

左の扉 聖母マリアのポルタイユのティンパヌム(tympanum)

こちらは中世からのものらしい。最も美しいとされるレリーフ。

上からのマリアの戴冠。

中 聖母の眠り

下 マリアの先祖にあたる諸王

トリュモー(扉口の中央基柱)の聖母子は近代の作品

聖母マリアのポルタイユの脇を飾る聖人

と天使も ヴィオレ・ル・デュク作

首を持つのはフランスの守護聖人である聖ドニ

。

サン・ドニ(聖ドニ)(Saint Denis)は、3世紀のガリア布教の為に派遣された司教で、250年頃に剣で首を切られて殉教した聖人。

彼はシテ島からほど近い丘で斬首される。丘は古フランス語で「殉教者の山」という意味でモンマルトル(Montmartre)と呼ばれるようになった。

伝説では自分の首を拾って説教しながら歩き続け、果てた場所にバシリカ(教会堂)が建てられた。現在のサン・ドニ大聖堂である。

※ サン・ドニ教会堂(Basilique de Saint Denis)は王家の墓所として有名な教会だが、司教座聖堂に認定されたのは1966年。つまり大聖堂と名称が付くのは近年の事。

窓の3体の像は天使かと思いきやサイド2人は羽根があるのにアダムとイブらしい。こちらの像も追加されたものです。

ヴィオレ・ル・デュクの

改築問題

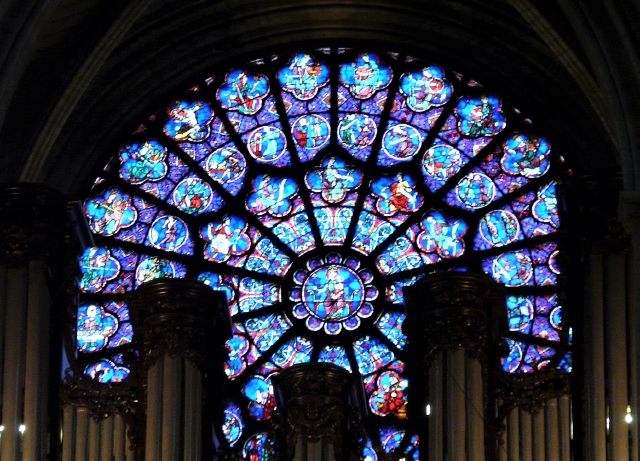

直径10m近くあり、長らく史上最大の大きさを誇ってきていたと言うこちら正面のバラ窓であるが、枠は1220年にできた当時のまま700年寸分たがわず維持されてきたらしい。

ステンググラスは1841年の改築にてヴィオレ・ル・デュクにより新たに入れられている。

下に並ぶ28体の諸王が並ぶギャラリーの像は革命後に全て落とされ破壊されたり埋められていたので、こちらも全て1841年の改築にて造りなおされた

。後に一部発掘され美術館にある。

つまり、こちら正面ファサードも1841年以降の工事で、修復というよりは改築に近く変わっているようなのだ。

1841年の本来は修復であったが、責任者ヴィオレ・ル・デュクの独断で予定にはない改築があちこちされているらしい。

ステンドグラスの絵も昔の作品を再現したものではない。

尖塔の高さの問題もある。大聖堂は13世紀の時代と全く違うようだ。

それ故、今までは批判だけであったが、今回の火災事故により再建するのであれば、ヴィオレ・ル・デュクが加えた部分が変更され戻される可能性が十分ある。

それだけに専門家は検討する時間を多くとりたいわけで、フランス大統領が5年以内に再建したいと言うのは無理な話しなのだ。これはただの建設工事ではないので・・。

今の時代の流れでは、当初に戻すのがベスト。しかし、正面ファサードのようにヴィオレ・ル・デュクの作品でも被害が及んでいない部分はそのまま残すのか?

下は中央の

バラ窓の下にはパイプオルガンのパイプが並ぶ。110の音管列を持つフランスでも有数のオルガンらしく、今回の火事でかろうじて無事だったのは不幸中の幸いである

薔薇・バラ窓(Rosace)

ロマネスク及びゴシック様式の教会にみられる丸形の大きな窓をバラ窓(Rosace)と呼ぶ。ハッキリした起源は不明なのである。

バラ窓はゴシック建築の発展の中で技巧を増し大きくなって行く。

その形は車輪とか、星とか光、また薔薇を象徴するそうだ。

そしてステンドグラスで彩られた美しいバラ窓はしばしば聖母マリアを暗示すると言う。

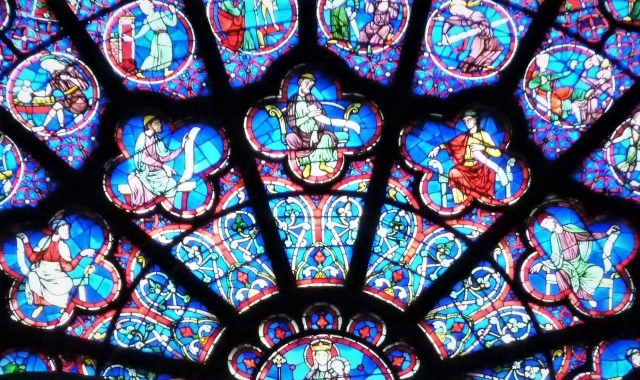

ファサードのバラ窓は西に位置し、まさに中心には幼児イエスを抱く聖母の姿である。

ファサードのバラ窓

こちらのステンドグラスはやはり1841年以降の修復でヴィオレ・ル・デュクが作らせたもの

。

これに関して言えばエナメル色絵付けのガラスのようだ。

ガラスはすでに何度か差し替えられている。

何しろガラスは永遠ではない。特に昔のガラスは材質もよくないし、降雨にさらされる屋外のガラスの耐久性はかなり低い。800年前のステンドグラスがそのまま使用されているなんてありえないだろう。

もし1220年当初のステンドグラスが残っていたなら、それらはすでに博物館入りです。

ノートルダムをしのんで今回紹介しているが・・。

以前紹介しているパレ・ド・ジュスティス(Palais du Justice)にある王家のプライベート礼拝堂であったサント・シャペル(Sainte chapelle)のステンドグラスの方が質は高い。 お金のかけ方も違ったのだろうが、修復もあちらは完璧である。

リンク フランス王の宮殿 2 (Palais du Justice)(サント・シャペルのステンドグラス)

まだ載せたいステンドグラスなどもあるのでここで切ります。ノートルダム大聖堂の悲劇 は3に続く。

Back number

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 1 奇跡のピエタ

ノートルダム大聖堂の悲劇 2 1841年の改修問題

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日