2022年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

メトロポリタン美術館展(2)ラ・トゥールの絵

2022年3月19日、国立新美術館で「メトロポリタン美術館展」の絵を見ました。ポスターには、ラ・トゥールの「女占い師」の絵が印刷され、とても目を引きました。私がラ・トゥールの絵の事を知ったのは、「世界名画の旅1 フランス編1 朝日新聞日曜版/朝日文庫」に紹介があったからです。私は1991年にオランダへ赴任しました。アムステルダムの店に、日本から輸入された本が置いてあり、そこで購入しました。本の裏表紙を見ると、「23.50(ギルダー)」の金額シールが貼ってあります。当時の通貨は、現在のユーロではなく、オランダ・ギルダーでした。p57~67に「ラ・トゥール 『夜とぎのマドレーヌ』、巨匠鮮やかに復活」として、ラ・トゥールの事が紹介されています。ラ・トゥールは1593年にフランス・ロレーヌ地方に生まれ、1652年に没しました。宗教上の人物を闇の中に描き、神秘的な感動を生み出しました。p57では、ラ・トゥールの「夜とぎのマドレーヌ」の絵について書かれています。「マドレーヌは、聖書伝説の中の悔い改めた娼婦である。キリストの死後フランスに渡り、荒野に隠れ住んだ。夜を徹して思いにふける姿が、ただひとつの光の中に浮かんでいる。『夜とぎのマドレーヌ』という題名のほかにもうひとつ『テルフのマドレーヌ』という題名がつけられている。ルーブル美術館に入る前に絵を所蔵していたカミーユ・テルフという夫人にちなむ異名である。テルフ夫人は1914年ごろ、絵をパリで手に入れた。そのときの値段が350フラン。現在の邦貨に換算すると28万円だった。27年後売りに出すと、元の300倍の値がつく。なぜこのようなことになったのか。実は、テルフ夫人が所有していた間に、絵の作者に関して、フランス美術史を書き改めなくてはならないほどの事件が起きたのである。1915年、ドイツの美術史家ヘルマン・フォッスが一編の論文を発表した。フランスの二つの地方美術館にあった作者のはっきりしない3点の絵を、一人の画家に結びつけて「17世紀フランスにジョルジュ・ド・ラ・トゥールという画家がいたのだ」というのだった。以後、歴史の底に埋もれていた画家ラ・トゥールが急速に掘り起こされたことになる。まず、ラ・トゥールの作品探しが始まった。田舎の修道院の物置でほこりをかぶっていた絵があった。パリのセーヌ河岸の骨董屋で、古タンスの上にほうってあった絵もある。オランダでも、スイスでも、イギリスでも見つかる。テルフ夫人の「マドレーヌ」もそのひとつだった。この絵にはラ・トゥールの著名があった。しかし夫人が買った年には、まだだれもラ・トゥールという画家さえ知らない、作者不明の扱いだったのだ」p66では、今回メトロポリタン美術館展のポスターにある、ラ・トゥールの「女占い師」の事が紹介されています。「戦後、フランスの小さな城で見つかった『女占い師』の場合、1960年に突然ニューヨークのメトロポリタン美術館の手に渡り、大騒ぎになった。ルーブル美術館が欲しがっていた絵だった。それがどうして流出したのか、当時のアンドレ・マルロー文化相が議会で尋問されたが、真相はわからなかった」メトロポリタン美術館展で、ラ・トゥールの「女占い師」を見ることができます。この絵の面白さは、男性が女占い師に占ってもらい、金を払っていますが、周囲の女性達がこっそりと男性の持ち物を盗もうとしている所です。絵の右側の女性は、男性の鎖をニッパーのようなもので切ろうとしていますし、左側の女性は、男性のズボンのポケット辺りから、小物を盗もうとしています。盗みをする女性たちの表情を見ると、笑ってしまいます。ーーーーーーーーーーーーーー「世界名画の旅1 フランス編1 朝日新聞日曜版/朝日文庫」↓p59 夜とぎのマドレーヌ 1640年ごろ 油絵 128x94cm パリ ルーブル美術館。↓p57。↓p57 ラ・トゥール ↓ p63 女占い師 1630年頃 油彩 102x123cm ニューヨーク メトロポリタン美術館↓「世界名画の旅1 フランス編1 朝日新聞日曜版/朝日文庫」の裏表紙。1991年にオランダへ赴任したとき、アムステルダムの店で購入した。「23.50(ギルダー)」。ーーーーーーーーーーーーーー2022年3月19日、国立新美術館 「メトロポリタン美術館展」↓ ラ・トゥールの「女占い師」↓ 占ってもらった男性。↓ 占った男性から、お金を受け取る女占い師。↓ 女占い師と、怪しい若い女性。↓ 若い女性が、男性の鎖を工具で切ろうとしている。↓ 男性に気づかれないように、男性を注意深く見ている。↓ 手元では、男性の鎖を切ろうとしている。↓ 鎖を切る所。↓ 画面左の女性も、男性のズボンのポケットに手を伸ばす。↓ 左側の女性2人。↓ 男性の小物を盗もうとしている。女占い師と盗みをする女性は、つるんでいるかもしれない。

2022.03.31

コメント(0)

-

メトロポリタン美術館展(1)女性の顔

2022年3月19日、国立新美術館で「メトロポリタン美術館展」を見ました。ポスターにあるラ・トゥールの「女占い師」(Georges de La Tour : The Fortune Teller)の絵ですが、会場のお土産売り場の一角にモニターがあり、自分の顔を撮ると、「女占い師」の絵の右から2番目の女性の絵が、自分の顔に似るとの事でした。実際にやってみたのですが結果はよく分からず、家族に見せても、皆分からないと言っていました。若い頃、ニューヨークに行き、メトロポリタン美術館で絵画を見た事があります。当時見た絵を再び見ることができ、懐かしい感じがしました。ーーーーーーーーーーーーー↓ メトロポリタン美術館展のポスター。↓ 国立新美術館。↓ メトロポリタン美術館展。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー↓ お土産会場の一角に、自分の顔を撮影する機械が設置されていた。↓ 右から2人目の女性の顔がポイント。↓ 女性の顔が、私の顔に似てきたかも。↑ 展示会の出口。その中はお土産会場。

2022.03.30

コメント(0)

-

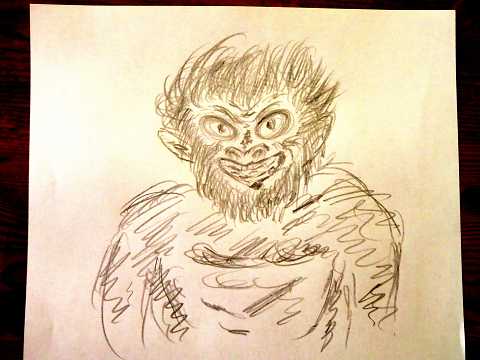

ヒバゴンの思い出

前回のブログで「ツチノコ」の事を書いたので、今回は「ヒバゴン」について書きます。私が小学生の頃、広島県比婆郡西条町(今は庄原市)付近で目撃された「ヒバゴン」が大ブームになりました。比婆郡(ひばぐん)の未確認生物ということで、「ヒバゴン」と呼ばれるようになりました。ヒバゴンは猿人で、黒い体毛に覆われ、顔は逆三角形をしており、目がギョロリとしていたそうです。当時、雑誌を買うとヒバゴンの絵が掲載されたことがあり、それを見るのが怖かった記憶があります。その時の記憶を紙に描いてみました。また、中国新聞を毎日読んでいましたが、ある日、ヒバゴンを撮影した写真が新聞に掲載されており、ビックリした記憶があります。私の記憶ではその写真は、森の木、枝、葉っぱの後ろにヒバゴンが写っている写真でした。、ヒバゴンの姿がはっきり分かる写真ではないものの、写真の横に、イラストでヒバゴンの姿はこれですと、体のラインが描かれておりました。ヒバゴンの顔の部分は、葉っぱで隠れているイラストでした。私は広島市内に住んでいました。夏の林間学校は中国山地に行って行われます。寝泊まりしている時に、ヒバゴンが襲って来ないかどうか、皆で本当に心配していました。ーーーーーーーーーーーー↓ 当時、新聞や雑誌に、ヒバゴンの絵やイラストが掲載されていた。私の記憶の中のヒバゴンを紙に描いたのが下の絵。↓ 中国新聞に掲載されたヒバゴンの写真は、こんな感じだったと思う。木の枝の葉っぱにヒバゴンが隠れ、何となく体の輪郭が分かるような写真だった。ーーーーーーーー↓「山の怪異大事典/朝里樹/宝島社」↓p303「ヒバゴン」の紹介。

2022.03.29

コメント(0)

-

ツチノコ?

山口の田舎の父から、「ツチノコ?」という題のメール写真が送られてきました。最寄りの神社の境内で撮影したそうです。ツチノコというと、1960~70年代にブームになりました。ヘビのような形ですが、胴の部分がビール瓶のように膨らんでいるという不思議な生き物です。手元の本で、「日本珍スポット100景/五十嵐麻理/ぴあ」を持っています。p20~21には、岐阜県加茂郡東白河村神土426-1にある「つちのこ館」が紹介されています。「ツチノコ。茶褐色でビール瓶ほどの胴に三角形の頭を持つ不思議なUⅯA(未確認動物)。そんな幻のヘビの博物館『つちのこ館』が岐阜県東白川村にあります。全国各地にツチノコ伝承はあるのですが、東白川村は目撃側が多いことで有名」別の本ですが、「山の怪異大事典/朝里樹/宝島社」p248~250に「ツチノコ」が紹介されています。「1960年代、大ブームを巻き起こした未確認動物、ツチノコ。その姿は大きさは体長30~80センチ程の短い蛇で、三角形の頭が太く短い体に繋がっており、その間には蛇にもかかわらずくびれが存在するように描かれていることが多い。尾は短く細いとされ、ここもまた他の蛇とは異なる特徴である。ビール瓶に似ていると形容されることもある」本には、ツチノコのイメージが全国的に統一されるきっかけとなった出来事は、山本素石さんとツチノコとの遭遇だったと書いてあります。山本さんは昭和34年(1959年)、京都府北山の栗夜叉谷において賀茂川の渓流沿いで釣りをしている時、不思議な蛇を発見しました。それが「ツチノコ」と呼ばれる存在であると教えてもらった山本さんは、釣り仲間のグループと一緒に日本全国に目撃談を追い求めます。1963年には同クラブの手により「ツチノコの手配書」が作られ、後に西武百貨店が通報先として定められて最高三億円の賞金がかけられました。また、1972年には山本さんをモデルにした田辺聖子の小説「すべってころんで」が朝日新聞に連載され、全国的にツチノコの名前が知られることになったそうです。ーーーーーーーーー↓「ツチノコ?」 山口県の田舎に住む、私の父が送ってきた写真。ーーーーーーーーー↓「日本珍スポット100景/五十嵐麻理/ぴあ」↓ p20~21。岐阜県加茂郡東白河村神土426-1にある「つちのこ館」。ーーーーーーーーーーー↓「山の怪異大事典/朝里樹/宝島社」↓p248~250。「ツチノコ」の説明。

2022.03.28

コメント(0)

-

ニコライ堂(東京復活大聖堂)/日本ハリストス正教会教団

2022年3月27日、東京都千代田区神田駿河台にある「ニコライ堂」を、「軍艦山」から撮影しました。新御茶ノ水駅から歩いてすぐの場所に、ニコライ堂があります。司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介があります。p228「ニコライ堂は、ギリシャ正教会(ロシア正教)である。この宗旨はローマ・カトリックに対して東方教会とよばれ、同じ”東方”のなかのアルメニア教会やネストリウス派(中国史上の景教)に対しては、正統(オードソックス)という」p229「日本におけるこの宗旨はただ一人の人から始まった。『ニコライさん』という通称で親しまれていたロシア僧(1836~1912)である。幕末の文久元年(1861)、箱根のロシア領事館付きの司祭として日本にきて、種子がまかれた。ニコライ大主教は、明治の日本人から好かれた。日露戦中も日本にふみとどまり、”露探(ろたん)”などという低いレヴェルの中傷にも耐えた。箱根で日本語や日本事情をまなび、いったん帰国して、”日本伝道会社”をつくり、その財政的基礎のもとにふたたび来日したとき、東京に出、駿河台の台上を根拠地とした。いまのニコライ堂の敷地は、江戸時代、幕府の定火消屋敷のあったところである。p230「起工は、明治17年(1884年)だった。7年後に竣工した。タマネギ状の尖塔をもつビザンティン様式で、当時の日本人にとってまったく異風というほかなかった。設計はロシア人ながら、施工をしたのは音羽の護国寺の墓地に眠る英国人ジョサイア・コンドル(1852~1920)である。コンドルは明治10年(1877)来日し、工部大学校(東大工学部)で建築を教えたひとである。東大では10年間教え、そのあと日本最初の建築設計事務所をひらき、東京帝室博物館や鹿鳴館などを設計した。コンドルは英国人だがら、中近東発祥のビザンティン様式など不馴れだったはずで、こまかい部分になると、英国風のロマネスク風が入るというぐあいだったらしい。ニコライ堂は、大正12年(1923)の関東大震災で被害をうけ、昭和4年(1929)に大改修された。正しくは「日本ハリストス正教会東京復活大聖堂」という。その高さは敷地から十字架の先端まで35メートルで、大震災前の鐘楼はそれよりすこし高く、高層建築がすくなかった明治の東京では、文明の威容といったふうにうけとられた。明治・大正の知識人でニコライ堂に親しんだ人が多かった」私は休日にどこに一番よく行くかと言うと、この新御茶ノ水近辺になります。新御茶ノ水駅から、歩いて秋葉原の古本屋へ行き、再び戻って、今度は反対側の神保町の古本屋へ行きます。ルーティンのようになっています。東京にこの界隈があるだけで、幸せな感じがします。ーーーーーーーーーーーー【軍艦山から撮影したニコライ堂】ニコライ堂と、本郷通りを挟んで手前の撮影場所が「軍艦山」。↑ 本郷通りとニコライ堂。↑ ニコライ堂。【ニコライ堂の紹介】↑【ニコライ堂】正式名称は「日本ハリストス正教会教団・東京復活大聖堂」ですが、ロシアから日本に正教会を伝道した聖ニコライに因んで、ニコライ堂と呼ばれています。ロシア人建築家のシチュールポフの基本設計を基に、イギリス人のコンドルの実施設計・監督により明治24年(1891)に完成しました。大きなドーム屋根を持つビザンチン・リバイバル様式の建物と、高く響く鐘の音が印象的です。関東大震災でドーム屋根が崩壊しましたが、、岡田信一郎の設計により昭和4年(1929)に修復復興しました。そのため屋根と鐘楼は当初の形とは異なっています。昭和37年(1962)、国の重要文化財に指定されました。↑【軍艦山】大正12年(1923)の関東大震災で神田駿河台周辺においても火災により多くの建物が焼失しました。震災後の復興区画整理事業により、本郷通りと聖橋が整備され、本郷通りと幽霊坂の交差部分には、石垣による鋭角の角地ができました。石垣をよく見ると、幽霊坂側と本郷通り側では、石種や石組みが異なるのがわかります。この辺りは「軍艦山」と呼ばれ、特に昭和10年代には子ども達の遊び場となっていました。軍艦山先端の石垣とクスノキは往時のまま残され、岩崎彌之助邸擁壁の煉瓦を再利用したこの歴史案内板や広場のベンチと共に、神田駿河台の歴史ある風景を継承しています。↑ 紅楼坂。奥の本郷通りの先に、軍艦山の石垣が見える。↑【紅梅坂】明治時代に、武家地であったこの地域に駿河台西紅梅町・東紅梅町という町名がつけられました。そのため、この坂道も、紅梅坂と名付けられました。関東大震災後に本郷通りが新設されて分断されるまでは、東側にある幽霊坂と一本の坂道でした。↑ 紅梅坂。↑「重要文化財 東京復活大聖堂(通称ニコライ堂)この聖堂は明治17年3月に起工し、工期7年を以て同24年2月完成したもので、設計者はロシア工科大学教授シチュールポフ博士、工事監督は、英国人コンドル博士です。頂上までの高さ 35メートル。建坪 318坪壁厚 1メートル乃至1.63メートル。日本最大のビザンチン式建造物として知られております。日本ハリストス正教会教団」ーーーーーーーーーーーー司馬遼太郎さんの本、「街道をゆく 36 本所深川散歩 神田界隈/司馬遼太郎/朝日文庫」に、ニコライ堂の紹介あり。↑ 表紙:ニコライ堂。

2022.03.27

コメント(0)

-

ロシア・ウクライナ・ベラルーシの本など

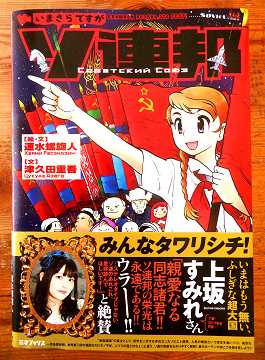

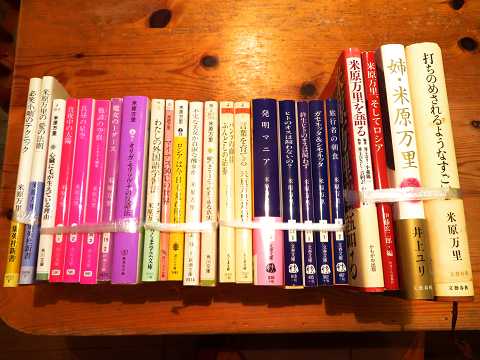

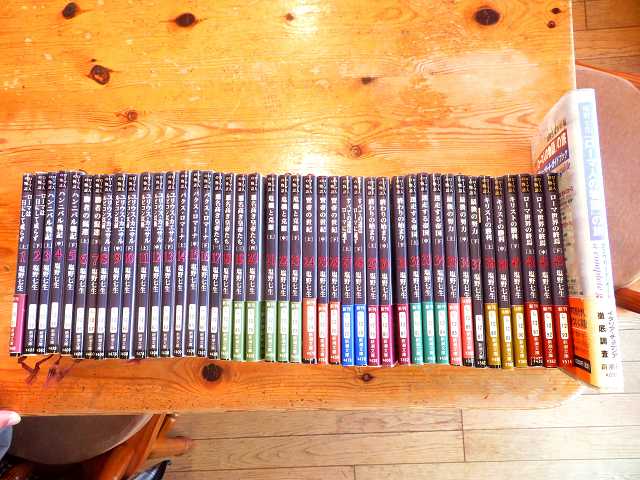

ロシアのウクライナ侵攻が始まり、テレビのニュースやワイドショーで状況や経緯の説明があるのですが、プーチン大統領の戦争の目的がよく分からず、軽々しく核兵器の使用を口にする恐ろしさを感じています。ウクライナは以前、核兵器の大量保有国でしたが、核兵器を放棄して非核国になりました。ところが今度は核を持つロシアから、核攻撃をするとの脅しを受けています。ーーーーーー大学時代に授業の課題があり、ロシアの作家・ドストエフスキーの「罪と罰」、「カラマーゾフの兄弟」などを図書館で読みました。岸恵子さんの「ベラルーシの林檎」も読んだことがあります。記憶に残っているのは、ワルシャワからベラルーシに行く列車の中で、おばあさんがスプーンを使い、リンゴの皮は残しながら、中の実の部分を上手に食べていくという話です。それから、列車のトイレが非常に汚く、便器さえないという話や、ポーランドとベラルーシの鉄道の軌道幅が違うので、途中の駅で車両が機械で持ち上げられ、広軌道用の台車に交換されるという話が書いてあったと思います。会社の取引先の若い営業担当者が、時々商談で来社されました。雑談中、私がオランダで生活したり、米原万里さんの本を読んでいた話をすると、その人から、米原万里さんと同じ大学のロシア語学科を卒業し、大学時代、留学中、会社員の有給休暇を利用して、旧ソビエトの主要な都市を巡った話を聞きました。極東から西側まで、8割以上の街を訪れたとの事でした。毎回、色々な街の様子や、大変な目に遭った話などをお聞きするのが楽しかったです。ウクライナ、ベラルーシの事も教えてもらいました。ウクライナのキーウ、オデーサ、マリウポリの旅行話も聞きました。その後その人は会社を辞められたそうで、残念ながら接点が無くなりました。ロシアのウクライナへの侵攻で、マリウポリやキーウの街が無残な姿になり、ウクライナ人が死体回収をされている姿をテレビで見ると、胸が締め付けられるような気がします。ーーーーー私の部屋の本棚には、ロシア・ウクライナ・ベラルーシに関する本があるので、紹介します。最近本屋のウクライナコーナーで紹介されてあった本も購入しています。新聞はウクライナの記事がある部分を切って保存し、読み直しています。↑「いまさらですがソ連邦/速水螺旋人、津久田重吾/三才ブックス」↑「ウクライナを知るための65章/編著:服部倫卓、原田義也/明石書店」「ベラルーシを知るための50章/編著:服部倫卓、越野剛/明石書店」↑「現代ロシアを知るための60章【第2版】/編著:下斗米伸夫、島田博/明石書店」「ロシアの歴史/粟生沢猛夫/ふくろうの本/河出書房新社」↑「ロシアとソ連邦/外川継男/講談社学術文庫」↑「物語 ウクライナの歴史 ヨーロッパ最後の大国/黒川祐次/中公新書」↑「ロシアを知る。/池上彰x佐藤優/東京堂出版」「読書の技法/佐藤優/東洋経済新報社」↑「インテリジェンス人間論/佐藤優/新潮文庫」「「人物で読み解く世界史365人/監修:佐藤優/新星出版社」↑「ロシア 闇と魂の国家/亀山郁夫+佐藤優/文春新書」「現代ロシアの軍事戦略/小泉悠/ちくま新書」↑「ハイブリット戦争 ロシアの新しい国家戦略/廣瀬陽子/講談社現代新書」「核兵器について、本音で話そう/太田昌克、兼原信克、高見澤蔣林、番匠幸一郎/新潮新書」↑「プーチン幻想 『ロシアの正体』と日本の危機/グレンコ・アンドリー/PHP新書」↑「ロシア・ロマノフ王朝の大地/土肥恒之/講談社学術文庫」「名画で読み解くロマノフ家12の物語/中野京子/光文社新書」↑「La muse 世界の美術館15 エルミタージュ美術館」↑「チャイコフスキーコンクール ピアニストが聴く現代/中村紘子/中公文庫」「おろしや国酔夢譚/井上靖/文春文庫」↑「カラシニコフ自伝 世界一有名な銃を創った男/エレナ・ジョリー(聞き書き)/訳:山本知子/朝日新書」↑「『罪と罰』を読まない/岸本佐知子、吉田篤弘、三浦しをん、吉田浩美/文春文庫」「ドストエフスキー 謎とちから/亀山郁夫/文藝新書」↑「チェルノブイリーアメリカ人医師の体験ー(上)/R.P.ゲイル、T.ハウザー著/吉本晋一郎訳/岩波新書」「「チェルノブイリーアメリカ人医師の体験ー(下)/R.P.ゲイル、T.ハウザー著/吉本晋一郎訳/岩波新書」↑「ゴルバチョフの2500日/秋野豊/講談社現代新書」「環バルト海 地域協力のゆくえ/百瀬宏、志摩園子、大島美穂著/岩波新書」↑「宇宙よ(上巻)/立花隆、秋山豊寛/文春文庫」「宇宙よ(下巻)/立花隆、秋山豊寛/文春文庫」↑「国際宇宙ステーションとはなにか 仕組みと宇宙飛行士の仕事/若田光一/講談社BLUE BACKS」↑ P184に、宇宙飛行士候補者に選ばれると、基礎訓練の1600時間のうち、英語とロシア語に200時間ずつ割いている事が書いてある。P186~187「ジョークは1年も経てばいろいろ言えるようになる。だいたい、語学は1つマスターすれば2つ目以降、つまりロシア語は多少楽に感じた。基本的な単語を理解して、だいたい600から700の基本文型を話せれば、通常の会話は多少回りくどくても成立する。そこまで行けば、後は専門用語のマスターだ」↑「女一匹 シベリア鉄道の旅/織田博子/イースト・プレス」「女一匹 冬のシベリア鉄道の旅/織田博子/イースト・プレス」 ーーーーーーーーーー【司馬遼太郎さんのロシア関係本】↑「ロシアについて 北方の原形/司馬遼太郎/文春文庫」↑「菜の花の沖(1~6)/司馬遼太郎/文春文庫」(高田屋嘉兵衛とロシアの話)↑「坂の上の雲(1~8)/司馬遼太郎/文春文庫」(日露戦争:バルチック艦隊との日本海海戦)↑「街道をゆく(1~43)/司馬遼太郎/朝日文庫)↑「『司馬遼太郎・街道をゆく』エッセンス&インデックス/朝日新聞社編/朝日新聞社」この本は、キーワードが「街道をゆく」のどこにあるか、すぐに検索ができる。↑ ロシア(ソ連):モンゴル紀行⑤↑ 「街道をゆく 5 モンゴル紀行/司馬遼太郎/朝日文庫」↑ 「ロシア」の索引。↑ キエフ(キーウ)の索引。(街道をゆく 33 P126参照)↑「街道をゆく 33 白河・会津のみち・赤坂散歩/司馬遼太郎/朝日文庫」↑P126 「キエフ(キーウ)の記載部分」「ロシアという広大な地域に、ほどんど点のような規模でキエフ国家ができるのは、やっと9世紀になってからである。そこに入ったのは、東方のギリシャ正教で、もしそれがローマ・カトリックだったとすれば世界史はべつな方向にすすんだろう。11世紀のキエフに、ロシア最古の聖堂である聖ソフィア寺院がつくられる。ネギ坊主の塔をあげたビザンティン様式の寺院で、この宗旨の特徴の一つといえる聖像画(イコン)がすでに用いられてた。その後、不幸な時代がくる。13世紀、モンゴル帝国の版図が西方にのび、キエフを含めてロシアはキプチャク汗国としてモンゴル人の支配下に入るのである。そのことも、ロシアをいっそう特異(ユニーク)にした。”韃靼児(タタール)のくびき”といわれたこの時代が、なんと259年もつづく。ロシアが、モンゴル人によって支配されているあいだに、西洋は現代への支度をすべてととのえてしまうのである」ーーーーーーーーーーー朝日新聞の記事(ロシア(ソ連)の記事)↓ 朝日新聞 ロシアのウクライナ侵攻について、記事を切ってまとめている。必要な時に読み直す。ーーーーーーーーー↓ the Japan times alpha. 毎週購読している。ロシアとウクライナの戦争記事あり。ーーーーーーーーーーーーー↓ The Economist プーチンの記事。ーーーーーーーーーー【米原万里さんの本】前回のブログで米原万里さんの本を紹介した。有名なロシア語通訳者であり、本も多く出された。残念ながら米原さんは逝去されているが、もし生きておられたら、今回の戦争をどのように思われるだろうかと考える。↓ 私が持っている米原万里さんの本。↑「打ちのめされるようなすごい本/米原万里/文藝春秋」「姉・米原万里 思い出は食欲と共に/井上ユリ/文藝春秋」 ↑「米原万里、そしてロシア/伊藤玄二郎・編/かまくら春秋社」「米原万里を語る/編著:井上ユリ・小森陽一/執筆:井上ひさし・吉岡忍・金平茂紀/かもがわ出版」↑「ガセネッタ&シモネッタ/米原万里/文春文庫」「旅行者の朝食/米原万里/春秋文庫」↑「終生ヒトのオスは飼わず/米原万里/文春文庫」「ヒトのオスは飼わないの?/米原万里/文春文庫」↑「発明マニア/米原万里/文春文庫」↑「言葉を育てる/米原万里対談集/米原万里/ちくま文庫」「パンツの面目 ふんどしの沽券/米原万里/ちくま文庫」↑「嘘つきアーニャの真っ赤な真実/米原万里/角川文庫」「不実な美女か貞淑な醜女か/米原万里/新潮文庫」↑「ロシアは今日も荒れ模様/米原万里/講談社文庫」「マイナス50℃の世界/米原万里/角川ソフィア文庫」↑「わたしの外国語学習法/ロンブ・ガトー/米原万里/ちくま学芸文庫」↑「オリガ・モリソヴナの反語法/米原万里/集英社文庫」「魔女の1ダース ~正義と常識に冷や水を浴びせる13章/米原万里/新潮文庫」↑「他諺の空似 ことわざ人類学/米原万里/中公文庫」「真昼の星空/米原万里/中公文庫」↑「真夜中の太陽/米原万里/中公文庫」「心臓に毛が生えている理由/米原万里/角川文庫」↑「必笑小咄のテクニック/米原万里/集英社新書」「米原万里の『愛の法則』/米原万里/集英社新書」

2022.03.26

コメント(0)

-

米原万里さん(ロシア語通訳者)の本

米原万里(よねはらまり)さんは、ロシア語会議通訳者、エッセイスト、作家です。米原さんは、小・中学校時代にチェコ・プラハのソビエト学校でロシア語を学びました。帰国して高校を出られた後、東京外国語大学ロシア語学科を卒業し、東京大学大学院露語露文学専攻修士課程を修了されました。私は米原万里さんの本が好きで、少しずつ読んできました。ロシア、ソビエトの事が書いてあり、勉強になります。特にお気に入りの本は「打ちのめされるようなすごい本/米原万里/文藝春秋」です。ソビエト学校でのロシア語の勉強と、日本の学校での国語の授業の違いが書いてあるところが、とても面白かったので紹介します。(p439)国語の教科書に名作がダイジェストされたりリライトされた形で掲載される日本の教科書とは違って、ソビエト学校では国語の授業と宿題で、19世紀古典偏重ではあったが、徹底的に実作品を多数読まされていた。学校の図書館で本を借りると、返す時に司書が本の感想ではなく、内容を尋ねる。本を読んでいない人に理解できるように内容を客観的に手短かに伝える訓練がされる。また、読んでいる最中も、読み終わったらあのおばさんに話して聞かせなくてはという心がけで活字を追うので、受け身ではない、かなり積極的攻撃的な読書になる。(p441)まず日本の文学作品を読破しようと思った。プラハのソビエト学校でも、『文学こそ民族の精神史の記録、であり、粋である』と常々教えられ、実際そうだと思ってもいた。手はじめに高校受験用に暗記すべきと言われた文学史に載っている作品を全部読んだ。『今昔物語』や『出雲風土記』から与謝野晶子訳の『源氏物語』、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を経て川端康成の『伊豆の踊子』まで、順を追って読んで行った。ある日、国語の時間に教師が、「井原西鶴の『好色一代男』を読んだ人」とたずねた。手を挙げて周囲を見回すと私一人だった。「では、田山花袋の『蒲団』は?」またしても私一人。級友たちは謙虚すぎるのかと思ったら、本当に読んでいなかった。なのに、作者の名前と本のタイトルと発表年とは読んだ私より正確に覚えている。これは打ちのめされるような大ショックだった。読書そのものの感動を体験せずに、そんなデータだけ覚えて得した気になるなんて、何と味気なく退屈な人生なのだ、と。(p442)現在、曲がりなりにも私が母語の日本語と第一外国語のロシア語を使いこなし、両者のあいだを行き来する通訳という仕事で口を糊することができるのは、ふたつの言葉で多読乱読してきたおかげだと思っている。新しい言葉を身に付けるためにも、維持するためにも、読書は最も苦痛の少ない、しかも最も有効な手段である。だから、「通訳になるにはどのくらいの語学力が必要なのでしょうか」と尋ねられるたびに、私は自信満々に答えている。小説を楽しめるぐらいの語学力ですね、と。そして、さらにつけ加える。外国語だけでなく、日本語でも、と。私も高校時代、テスト対策として、国語の教科書にある文学史年表の作品名、作家名、発表された年を、一生懸命覚えた記憶があります。上記の米原万里さんの文章を読んで、名前だけ知っていた古典も、少しずつ読むようになりました。ーーーーーーーーーーー私の本棚にある、米原万里さんの本。↓「打ちのめされるようなすごい本/米原万里/文藝春秋」↓ p442。↑「打ちのめされるようなすごい本/米原万里/文藝春秋」「姉・米原万里 思い出は食欲と共に/井上ユリ/文藝春秋」↑「米原万里、そしてロシア/伊藤玄ニ郎・編/かまくら春秋社」「米原万里を語る/編著:井上ユリ・小森陽一/執筆:井上ひさし・吉岡忍・金平茂紀/かもがわ出版」↑「ガセネッタ&シモネッタ/米原万里/春秋文庫」「旅行者の朝食/米原万里/春秋文庫」↑「終生ヒトのオスは飼わず/米原万里/文春文庫」「ヒトのオスは飼わないの?/米原万里/文春文庫」↑「発明マニア/米原万里/文春文庫」↑「言葉を育てる/米原万里対談集/米原万里/ちくま文庫」「パンツの面目 ふんどしの沽券/米原万里/ちくま文庫」↑「嘘つきアーニャの真っ赤な真実/米原万里/角川文庫」「不実な美女か貞淑な醜女か/米原万里/新潮文庫」↑「ロシアは今日も荒れ模様/米原万里/講談社文庫」「マイナス50℃の世界/米原万里/角川ソフィア文庫」↑「わたしの外国語学習法/ロンブ・ガトー/米原万里/ちくま学芸文庫」↑「オリガ・モリソヴナの反語法/米原万里/集英社文庫」「魔女の1ダース ~正義と常識に冷や水を浴びせる13章/米原万里/新潮文庫」↑「他諺の空似 ことわざ人類学/米原万里/中公文庫」「真昼の星空/米原万里/中公文庫」↑「真夜中の太陽/米原万里/中公文庫」↑「心臓に毛が生えている理由/米原万里/角川文庫」↑「必笑小咄のテクニック/米原万里/集英社新書」「米原万里の『愛の法則』/米原万里/集英社新書」

2022.03.25

コメント(0)

-

マムアンちゃんとくるり(上海ガニ食べたい)

2022年3月5日、六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで「楳図かずお大美術展」を見た後、ミュージアムショップに入ると、マムアン(MAMUANG)ちゃんが目に入りました。マムアン(MAMUANG)ちゃんは、タイ出身のイラストレーター、ウィスット・ポンニミット(WISUT PONNIMIT)さん(ニックネームはタムくん)の有名な主人公です。マムアンは、マンゴーという意味で、髪型がマンゴーっぽいです。私は「くるり」の曲をよく聴きます。くるりの歌「琥珀色の街、上海蟹の朝」ですが、プロモーションビデオを見ると、ウィスット・ポンミニットさんの絵が使われており、マムアンちゃんが空から飛び降りてきます。上海で上海ガニを食べた時は、くるりの「琥珀色の街、上海蟹の朝」の歌にある「上海ガニ食べたい、あなたと食べたいよ、琥珀色の街」を小声で歌いました。↑ マムアンちゃんとハローキティ。↑ タイ出身のイラストレーター、ウィスット・ポンニミット(WISUT PONNIMIT)さんの作品。ーーーーーーーーーーくるりの歌「琥珀色の街、上海蟹の朝」のプロモーションビデオより。

2022.03.24

コメント(0)

-

まことちゃんハウス(楳図かずおさん)

楳図かずおさんが造られた「まことちゃんハウス」を撮った写真を紹介します。新聞報道で色々記事を見ましたが、私は素敵なデザインの邸宅だと思います。

2022.03.23

コメント(0)

-

まことちゃん/ビチクソとぢんこちゃん(楳図かずおさん)

私が小学生の時、笑い転げながら夢中で読んだ漫画が、楳図かずおさんの「まことちゃん」と、とりいかずよしさんの「トイレット博士」でした。最近は「うんこドリル」や「おしり探偵」が流行っていますが、当時はまことちゃんの「ビチクソ」や、トイレット博士・メタクソ団の「マタンキ」が人気の時代でした。まことちゃんのコミックシリーズは田舎の段ボール箱に入れていますが、個人的に大好きな「まことちゃん7巻」は、手元に置いています。7巻のp71~147には、「あけぼの2号で」、「食堂車にて」、「ああ沢田城」、「さよなら秋田県」という話があり、まことちゃん家族が秋田・沢田家の実家に帰る話が続きます。勢いのある話にギャグが連発で、読んでいて本当に笑ってしまいます。「あけぼの2号で」では、全車両のトイレが故障してしまい、1号車に仮設トイレが設置され、そこで用を足すと大変な事が起こってしまう話です。その次の「食堂車にて」では、秋田出身の歌手「ぢんこちゃん」が列車の中で歌うのですが、下着にビチクソがついていたのではという疑惑で大騒ぎになります。漫画では「ぢんこちゃん」が「ジュビル、ジュビル、パッパー」と謳って踊る場面があります。当時、桜田淳子さんが「気まぐれヴィーナス」を歌われており、「こんな言葉突然言われたら、あなたはどうしますか? プピルーピ、ププーピルッア」という歌詞と振り付けがありました。漫画の「ぢんこちゃん」は「桜田淳子さん」を真似ていたと思います。作品を読み直していますが、ギャグパワーは全然色褪せず、本当に素晴らしいと思います。↑ まことちゃん。↑ まことちゃん⑦/楳図かずお/少年サンデーコミックス/小学館↑ 7巻のp71~147には、「あけぼの2号で」、「食堂車にて」、「ああ沢田城」、「さよなら秋田県」がある。ーーーーーーーーーーー「あけぼの2号で」(あけぼの2号の全車トイレが故障した)(1号車の仮設便所を使うまことちゃん)(便所から戻って弁当を食べようとすると、弁当の上にうんこがあった)(まことちゃんの母の貴世子さん)(弁当の上に大量のうんこが増えており、窓からそれを投げ出した)(車掌さんが大変な姿になった)ーーーーーーーーー「食堂車にて」(食堂車でまことちゃんが食事をしていると、まことちゃんのスプーンが女性の下着に当たった)(まことちゃんが通路を歩いている時、歌手のぢんこちゃんに気付く)(歌手のぢんこちゃんが皆に知られてしまった)(ぢんこちゃんは、車内で歌を歌った)(歌って踊る途中、下着に付いたビチクソのようなものが見え、それが飛んで行った)(飛んできたものが男性の手に付き、手を振ってそれを飛ばすと、女性の額に付いた)(ぢんこちゃんが皆の態度を不審がり、下着に付いたものに気が付いた)(まことちゃんが、においをかいで、カレーだと言った)(結局、カレーの犯人はまことちゃんでした)

2022.03.22

コメント(0)

-

楳図かずおさんと江口寿史さん

芸術新潮2022年2月号「楳図かずおの大いなる芸術」は、表紙を見ただけですぐに購入しました。p78~79に「美人画の秘密と恐怖の演出」というテーマで、江口寿史さんがインタビューを受けられています。私は楳図かずおさんの「漂流教室」と「まことちゃん」、江口寿史さんの「ストップ!!ひばりくん!」が大好きなので、興味深く読みました。色々な角度から江口さんが楳図さんの絵をコメントされていますが、特に印象的な部分を紹介します。p79で江口さんは楳図さんの「おろち」のイラストについて言及されています。「この(おろちの)口の描き方ですが、口の端に影ができていますね。それと、上唇のラインが三つのカーブになっています。これ、今まさに僕が描いているやり方なんです。僕は楳図さんの絵を見て描いたわけじゃないんですけど、人間の顔を丁寧に観察して描くと、こうなるんです。上唇のラインは3分割されているんですが、マンガ家はだいたい一本で描いて、ラインの中央の膨らみを描かないんですよ。それから、この「おろち」の顔では、鼻の脇に、ふたつ影がありますよね。僕も下書きではこれを描きます。僕の場合、仕上げる時には、この部分を消すんです。今、僕がやっている描き方と近いことを、楳図さんは昔やっておられたんだと、今これを見て、ゲゲッと思いました(笑)記者が「楳図さんは、髪の毛を一本ずつ描かれています。ベタッと黒く塗っているわけではありません」と言うと、江口さんは「これもかなり珍しいです。面倒くさいんですよ。で、髪というのは、実はいくつかの束が集まってできているんです。楳図さんはそういう描き方をしておられる」と話されました。最後に記者が「『おろち』は1969年から70年にかけて描かれています」と言い、江口さんは「ぜんぜん古い絵じゃないもんなあ。凄く観察して描くとこうなるんですよ。はああ、楳図さんがやっていたのかあ・・・。びっくりしちゃった(笑)」とコメントされていました。ーーーーーーーーーーーーー【おろち】楳図かずおさんが1969年に描いた。↑ 江口寿史さんの「おろち」のコメント。(芸術新潮 2022年2月号 p78~79)「この(おろちの)口の描き方ですが、口の端に影ができていますね。それと、上唇のラインが三つのカーブになっています。これ、今まさに僕が描いているやり方なんです。僕は楳図さんの絵を見て描いたわけじゃないんですけど、人間の顔を丁寧に観察して描くと、こうなるんです。上唇のラインは3分割されているんですが、マンガ家はだいたい一本で描いて、ラインの中央の膨らみを描かないんですよ。それから、この「おろち」の顔では、鼻の脇に、ふたつ影がありますよね。僕も下書きではこれを描きます。僕の場合、仕上げる時には、この部分を消すんです。今、僕がやっている描き方と近いことを、楳図さんは昔やっておられたんだと、今これを見て、ゲゲッと思いました(笑)」↑ 江口寿史さんが描く女性。↑ 芸術新潮2022年2月号「楳図かずおの大いなる芸術」。

2022.03.21

コメント(0)

-

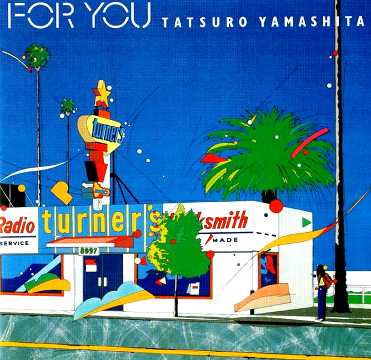

漂流教室(3)山下達郎さん「LOVELAND, ISLAND」

2002年1月、テレビドラマ「ロング・ラブレター~漂流教室」が放送され、毎週見ていました。楳図かずおさんの「漂流教室」が原作で、主題歌は山下達郎さんの「LOVELAND, ISLAND (ラブランド・アイランド)」です。この曲は、山下達郎さんの1982年のアルバム「FOR YOU」に入っていました。2002年のドラマに合わせ、「LOVELAND, ISLAND」がシングルカットされています。プロモーションビデオも作成され、「LOVELAND, ISLAND」の曲に合わせて、東山紀之さん、宮内佳奈子さんが踊っています。東山さんの動きはとても素晴らしく、宮内さんの笑顔とあわせて、とても良い作品です。山下達郎さんのアルバム「FOR YOU」↑ 山下達郎さん。↑ 宮内佳奈子さん。↑ 東山紀之さん。↑ 東山紀之さん。

2022.03.20

コメント(0)

-

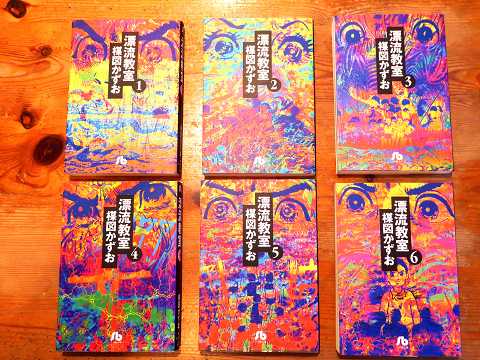

漂流教室(2)ロングラブレター~漂流教室~

2002年(平成14年)1月に、楳図かずおさん原作のテレビドラマ「ロング・ラブレター~漂流教室~」を見ました。主演は常盤貴子さん、窪塚洋介さんで、主題歌は山下達郎さんの「LOVELAND, ISLAND」です。漫画の原作は大和小学校が未来に漂着する話でしたが、テレビドラマでは、神奈川県の本倉高校になっていました。最後の部分も違いがあり、漫画では子供一人だけが元の世界に戻り、残りの子供達は未来の世界で生きていく事になりましたが、テレビでは全員が元の世界に戻ることができ、見ていてホッとしました。山下達郎さんの主題歌「LOVELAND, ISLAND」も素晴らしく、大好きな曲です。(楳図かずおさんの年表より抜粋)・1936年(昭和11年)9月(0歳)和歌山県高野町に生まれる。・1972年(昭和47年)5月(36歳)小学館「少年サンデー」で漂流教室の連載開始。・2002年(平成14年)1月(66歳)原作を担当したテレビドラマ「ロングラブレター漂流教室(主演:常盤貴子、窪塚洋介、主題歌:山下達郎)がフジテレビ系列で放送。ーーーーーーーーーーーーーー「ロングラブレター漂流教室(主演:常盤貴子さん、窪塚洋介さん、主題歌:山下達郎さん)↑ 原作「漂流教室」楳図かずお(小学館)。常盤貴子さん。↑ 三崎結花:常盤貴子さん。↑ 浅海暁生:窪塚洋介さん。↑ 主題歌「ラブランド、アイランド」山下達郎さん(BMGファンハウス)。↑ 音楽 オリジナルサウンドトラック「ロング・ラブレター」(ポニーキャニオン)↑ コミックス「漂流教室」楳図かずおさん。↑ 2002年(平成14年)1月(66歳)原作を担当したテレビドラマ「ロングラブレター漂流教室(主演:常盤貴子、窪塚洋介、主題歌:山下達郎)がフジテレビ系列で放送。

2022.03.19

コメント(2)

-

漂流教室(1)想い出

私が小学5年生の頃だったと記憶しているのですが、学校の友人と一緒に、広島駅近くの塾で夏期講習を受けることになりました。色々な学校の小学生が集まっており、皆とすぐに仲良くなって、講習はそっちのけで流行りの話に夢中になりました。そのとき、隣の席の人から「これは面白いから」と言われ、楳図かずおさんのコミック「漂流教室」全巻を貸してもらい、一挙に読みました。「漂流教室」ですが、ある日謎の大爆発が起こり、小学校が未来の世界に移ってしまいます。未来の世界はバラ色ではなく、自然や環境が破壊された後の砂漠化した世界でした。学校内に残された子供達同士や、大人と子供との対立、食料問題、病気、新人類の生物、殺し合いなどの場面が出て来て、読み進むごとに、恐ろしい展開が次から次へとやってきます。読み終わると、もし自分が急に未来の世界に行ったとき、生きていけるのだろうかと不安になりました。心に大きなインパクトが残った作品です。2002年にテレビドラマ「ロング・ラブレター~漂流教室~」を見て、もう一度「漂流教室」を読みたくなり、小学館文庫の「漂流教室 楳図かずお 1~6巻」を購入しました。ーーーーーーーーーーーーーーーー↑ 手元にある「漂流教室/楳図かずお/小学館文庫 1~6巻」↑ 2022年3月5日、六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで、「梅図かずお大美術展」を見ました。↑ 漂流教室。↑ 漂流教室。↑ 梅図かずお大美術展。↑ 「漂流教室」の紹介。時空を超え隔絶された地で、死の影と戦いながら懸命に生きる少年たちの愛と勇気!!明日なき人類の行く末を警告する、SFロマン!!ある朝、大和小学校で大爆発が起こった。あとに残ったのは敷地全体を深く大きくえぐる巨大な穴。校舎ごと全てが消えてしまった!果たして子供達は、先生たちは、どこへ消えてしまったのか・・・?人新世の到来や大規模な気候変動、自然災害が多発する21世紀を予見するヴィジョンとその克服のための思索と実践に満ちた、決してあきらめない人類のための未来への指南の物語。「少年サンデー」小学館1972年5月28日(第23号)~1974年6月30日(第27号)↑ 学校がない!!↑ どんなに行っても、みわたすかぎり砂漠ばかりでした。↑ ぼくたち、地球がほろびる寸前の未来まできてしまったんだっ!!↑ ぼくたちの祖先だって、試行錯誤しながら、食べ物を見つけてきたんじゃないかっ!!↑ こんな世界にならないようにする!!

2022.03.18

コメント(0)

-

楳図かずお大美術展(2/2)楳図カフェ(UMEZZ CAFE)

2022年3月5日、六本木ヒルズ森タワー52階、東京シティビューの「楳図かずお大美術展」に行くと、「楳図カフェ:UMEZZ CAFE」が設置されており、パンフレットには「楳図かずおの名作の数々がコラボメニューで蘇る!」と記載されていましたので、一部を紹介します。ーーーーーーーーーーーー↓ 楳図かずお大美術展 コラボレーションカフェ: UMEZZ CAFE↑ UMEZZ CAFE 入口。↑ UMEZZ CAFE 看板。ーーーーーーーーーーー【まことちゃん】↑ まことちゃん。(週刊少年サンデー 1971年~1989年)↑ まことちゃんホットチョコレート。「グワシッ! バレンタイン限定の濃厚なチョコレートドリンクです。クリームやマシュマロとご一緒に、心も体も温まる一品です」ーーーーーーーーーーーーー【楳図ハウスパフェ】↑ 楳図ハウスパフェ。「赤と白の楳図かずお邸を表現! ガトーショコラや苺のパフェに、苺のロールケーキのお顔が可愛らしい一皿です。チョコスポンジや抹茶クリームのガーデンが周りを彩ります。ーーーーーーーーーーーー【「洗礼」の上原さくらソーダ】↑ 「洗礼」 週刊少女コミック 1974年~1976年↑ 「洗礼」の上原さくらソーダ。「脳移植によって娘・さくらの身体を手に入れた母・いずみ。可愛らしい見た目はさくらをイメージしつつ、味はいずみの大人な雰囲気にシソシロップとクランベリージュース入りのソーダで表現しました。脳をモチーフにしたミルクプリンもお楽しみください」ーーーーーーーーーーーーー【「漂流教室」の絶望の砂漠カレー】↑ 「漂流教室」 週刊少年サンデー 1972年~1974年 ↑ 「漂流教室」の絶望の砂漠カレー。「レモングラス、ターメリックなど13種類のスパイスを使ったイエローカレー。ココナッツミルクを使いスパイシーでまろやかな味に仕上げ、漂流教室の荒涼とした砂漠をイメージしました。見た目も味も楽しめる、大満足のメニューです」ーーーーーーーーーーーーーー【わたしは真吾」アイのデザート」↑ 「わたしは真吾」アイのデザート。「悟と真鈴が東京タワーから飛び移る、作品の象徴的なシーンをチョイスしました。ガトーショコラとミックスベリーのデザートです。ケーキの下には、シンゴが最後の力で書いたあの文字が・・・!?」↑ 「わたしは真吾」 週刊ビックコミックスピリッツ 1982年~1986年ーーーーーーーーーーーー楳図かずお大美術展。

2022.03.17

コメント(0)

-

楳図かずお大美術展(1)続真吾(ZOKU-SHINGO)

2020年3月5日、六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで、「楳図かずお大美術展」を見ました。楳図さんの27年ぶりの新作「ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館」が紹介されていました。4年間の期間を費やした、アクリル絵画による101点の連作が並びます。1980年代に描かれた「わたしは真吾」の続編だそうです。楳図かずおさんの漫画は、小学生の事によく読んでいました。私が特に好きだったのは「まことちゃん」、「漂流教室」です。パンフレットにある楳図かずおさんの紹介は下記の通りです。「1936年、和歌山県高野山に生まれ、奈良県で育つ。小学校4年生で漫画を描き始め、高校3年生の時、『別世界』『森の兄弟』をトモブック社から単行本で出版し、デビュー。『へび少女』『猫目小僧』などのヒット作により、”ホラー漫画の神様”と呼ばれる。『漂流教室』で小学館漫画大賞受賞。一方、『まことちゃん』でギャグの才能も発揮。作中のギャグ、”グワシ”は社会現象となった。そのほか、『おろち』『洗礼』『わたしは真吾』『神の左手悪魔の右手』『14歳』など、数多くのヒット作を生み出す。その他、タレント、歌手、映画監督など多数の肩書を持ち、様々なジャンルで活躍中。2018年、『わたしは真吾』で仏・アングレーム国際漫画祭『遺産賞』受賞。また同年度、文化庁長官表彰受賞」ーーーーーーーーーーーー六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビュー、「楳図かずお大美術展」↑ ZOKU-SHINGOーーーーーーーーーーーーーーー↓ 芸術新潮 2022年2月号/新潮社「特集 楳図かずおの大いなる芸術」

2022.03.16

コメント(0)

-

手まり寿司と仙臺驛正宗

2022年3月3日、妻が手まり寿司を作りました。「仙臺驛正宗」を飲みながら、食事をしました。

2022.03.15

コメント(0)

-

ウニ・イクラ丼と金冠黒松

2022年1月8日、夕食はウニ・イクラ丼でした。山口県岩国にある村重酒造の「金冠黒松」を飲みながら食事をしました。とても美味しかったです。↑ ウニ・イクラ丼。↑ 山口県岩国にある村重酒造の「金冠黒松」。

2022.03.14

コメント(0)

-

アル・ディ・ラ:Al di là(イタリアのカンツォーネ)

初めてローマ市内のレストランで食事をした時、歌手とバンドの方がテーブルを巡って、イタリアの音楽を披露されていました。その時に演奏された中の一曲がとても聴きやすく、歌詞の中の「シー・セイ・トゥ(ci sei tu)」という言葉が耳に残りました。それからかなり経って、再びイタリアに遊びに行ったのですが、レストランで食事をしていると、演奏されるグループがテーブルを回っていました。私の側に来られて、何か希望があるかと聞かれ、「シー・セイ・トゥという歌はありますか」と聞くと、「シー・セイ・トゥという歌は聞いたことが無い」と困った顔をされました。記憶に断片的に残っていたメロディを口ずさむと、「それはアル・ディ・ラ(Al di là)という歌です」と笑い、演奏していただきました。イタリア料理を食べて、ワインで酔いながらこの「アル・ディ・ラ」を聴くと、とても良い気分になります。それからは、イタリアで演奏をリクエストできる機会があるときは、必ず「アル・ディ・ラ」を依頼しました。帰国して、イタリア「カンツォーネ ベスト18/ファインディスクコーポレーション」というCDを購入しました。16番目に「アル・ディ・ラ」が入っていました。解説書には、「アル・ディ・ラ:第11回サンレモ音楽祭優勝曲で、ルチアーノ・タヨーリをパートナーに歌ったのがウルラトリーチェ(女性シャウト・シンガー)第1号のベティ・クルティスです」と書いてありました。ーーーーーーーーーーー↓ イタリア「カンツォーネ ベスト18/ファインディスクコーポレーション」↓ アル・ディ・ラ:Al di là(イタリアのカンツォーネ)

2022.03.13

コメント(0)

-

ラウラ・パウジーニの歌(GENTE:ジェンテ:人々)

私は1991年からオランダで生活をし始めました。休日にCDショップでヨーロッパのCDを購入しては聴いていました。河合奈保子さんのような聴きやすい曲を探しており、フランスでは「フランス・ギャル」さんの曲がお気に入りで、イタリアでは「ラウラ・パウジーニ:LAURA PAUSINI)」さんの曲が好きになりました。ラウラ・パウジーニさんの歌の中で一番好きな曲は「GENTE : ジェンテ:人々」です。何度も繰り返して聴いたので、1番はイタリア語で歌えます。歌がとても上手く、さびの部分が伸びやかで、メロディラインが心に残ります。帰国した後、イタリアに留学した事がある派遣社員の女性と話をする機会がありました。ラウラ・パウジーニさんの歌を聴いたことがないと言われたので、CDを渡して聴いてもらいました。夜に通っているイタリア語学校でCDの話をしたそうで、学校の日本人の友人から「ラウラ・パウジーニさんはイタリアの松田聖子さんですね」と言われたそうです。私としては、「ラウラ・パウジーニさんはイタリアの河合奈保子さん!!」です。ーーーーーーーーーー手元にあるイタリアの歌手ラウラ・パウジーニ(LAURA PAUSINI)さんのCD6枚。ーーーーーーーーーーー1)ラウラ・パウジーニ(1993年) ーーーーーーーーーー2)ラウラ・パウジーニ (1994年)↑ 一番大好きな「GENTE:ジェンテ:人々」がCDに入っていた。ーーーーーーーーーーー3)ラウラ・パウジーニ (1994年)スペイン語版。↑ スペイン語版のCD。1番目に「GENTE」が入っている。ーーーーーーーーーーー4)ラウラ・パウジーニ(1995年)ーーーーーーーーーーー5)ラウラ・パウジーニ(1996年)ーーーーーーーーーーー6)ラウラ・パウジーニ(2000年)ーーーーーーーーーー素敵な河合奈保子さん。

2022.03.12

コメント(0)

-

本棚のイタリア関係の本

2022年2月23日、東京国立博物館・平成館でポンペイ展を見ました。家に帰り、ポンペイの資料を見ようと思い、本棚にあるイタリア関係の本を出してみました。塩野七生さんの「ローマ人の物語」など一連の本はどれも面白いのですが、私が一番好きな話は「海の都の物語 ヴェネツィア共和国の一千年」です。ヴェネツィアがいかにアドリア海、地中海に版図を広げていったかが分かり、驚きの連続でした。須賀敦子さんの「ミラノ 霧の風景」を読んだとき、文章の美しさに引き付けられました。その後少しずつ文庫本を読んできました。全集が出た時に、買おうかどうか迷ってしまいましたが、まだ買っていません。田丸公美子さんはイタリア語通訳者です。通訳にまつわる沢山のエピソード、子育ての話が入っており面白いです。ヤマザキマリさん、とり・みきさんの漫画「プリニウス」を読むと、古代ローマの世界が視覚的に入ってくるし、ストーリーに引き込まれます。ヤマザキマリさんの漫画「テルマエ・ロマエ」も持っていましたが、古本屋に売ったので、今は手元にありません。2012年、2014年の映画「テルマエ・ロマエ」は見ました。永沢まことさんの絵が好きで、イタリアの画集を買っては眺めていました。描かれた景色、人物が生き生きとしており、絵を見ると風やにおいまで感じる気がします。見ていると、イタリアの海岸の町を巡ってみたくなります。ーーーーーーーーーーーーーー【塩野七生さんの本】ーーーーーーーー【イタリアの古典】ーーーーーーー【イタリアの新書など】ーーーーーーーーーーー【須賀敦子さんの本】ーーーーーーーーー【田丸公美子さんの本】ーーーーーーーー【ヤマサキマリさんの本】ーーーーーーーーーーーーー【イタリアの資料本】ーーーーーーーーーーー【永沢まことさんの本】

2022.03.11

コメント(0)

-

ポンペイの想い出(7/7)ポッパエア

ローマ皇帝ネロですが、妻のオクタヴィアを無人島に追放して、最後は殺害しました。そしてネロはポンペイに住んでいたことがある、サビナ=ポッパエアと結婚しました。「ポンペイ・グラフィティ 落書きに刻むローマ人の素顔/木村凌ニ/中公新書」p130~134に、サビナ=ポッパエアの記載があるので、少し紹介します。「ポンペイの市街地だけでも二つの豪邸を持つポッパエウス家。『金色のアモルの家』には列柱回廊に芝居用の仮面が飾られ、『メナンドロスの家』では数多くの銀製品が見つかっている。また、郊外のオプロンティスには別荘があり、そこには王宮を思わせるような豪華な装飾が施されている。この大富豪の家族にうわさに高い美女がいた。幸いなことに、彼女の彫刻が残存するので、その評判ぶりが偲ばれる。ある家の壁には彼女に寄せた落書きが残されている」「サビナよ、いつまでも花の盛りでいてくれますように。いつまでも美しく少女のままでいてくれますように。」(162)p131。「首都ローマでもその美しさは人々の口の端にのぼらぬときはなかった。しかし、うわさは美貌にだけかぎられていたわけではない。歴史家タキトゥスの『年代記』は次のように語っている」「ポッパエアは気高い魂を覗けば、女として欠けているものは何もなかった。すなわち、同世代の夫人を美貌で圧倒していた彼女の母からは、その評判の容姿をうけつぎ、財産の豊かさはその家柄の輝かしさにふさわしく、愛嬌のある話しぶり、機智にとむ才能、貞淑の仮面をかぶった奔放な生活、めったに外出しないし、するときはきまってヴェールで顔を隠していた。見る人の心をじらすためであったろうか。それともそれが本当に彼女に似合っていたためであろうか。彼女は世間の噂を少しも気にかけなかったし、夫と情夫の区別もしなかった。自分の愛情にも他人の愛情にも縛られず、利益となるとわかったら、いつでも誰にでも情欲を移していた」(年代記 第13巻45、国原吉之助訳)「今やネロにとって妻オクタヴィアは邪魔者でしかなかった。しかし、彼女はがんとして離婚の要請に応じようとしなかった。ネロはオクタヴィアを無人島に追放し、殺害してしまう。それほどまでして、ネロはポッパエアを手に入れたかったのである。こうして、サビナ=ポッパエアはネロ帝に身を委ね、その妃となった」「彼女の美貌は伝説のごとく語られる。『私の美しさが衰えるのを見るよりは死んだ方がましだわ』と言っていたという。「あるとき、彼女は夫の遅い帰宅を大声でなじってしまう。そのとき彼女は身重だったにもかかわらず、ネロ帝は彼女を踵で蹴り殺してしまった」ーーーーーーーーーーーーー漫画「プリニウス/ヤマザキマリ/とり・みき/新潮社」を読むと、ポッパエアの事が詳しく描かれていますので紹介します。ーーーーーーーーーーーーー「ローマ人の物語 悪名高き皇帝たち【4】20/塩野七生/新潮文庫」で、下記記載があります。p123「南イタリアの中都市の一つポンペイで地震が発生した。被害はたいしたことなく、国庫からの支援金に頼らずに、ポンペイ市の自力更生が可能な程度ですんだ。だが、後から考えれば、ヴェスヴィオ火山の爆発によってポンペイとその周辺が埋没する16年後の大災害の、これが予兆であったのだろう」p124「ポッペア・サビーナ(サビナ=ポッパエア)は、史上言われるような悪女ではない。「皇后」の称号も求めなかったし、要人の人事に口をはさむこともなかった。贅沢には眼がなかったが、それも国家の財政に影響するほどの浪費ではなかった。エジプトの女王クレオパトラが好んだという牛乳風呂を、まねした程度である。帝国の経済力は向上する一方であったので、皇帝の妻の女らしい浪費ぐらいではびくともしなかった」ーーーーーーーーーーー↓「ポンペイ・グラフィティ 落書きに刻むローマ人の素顔/木村凌ニ/中公新書」p131 サビナ=ポッパエアの像。↑ 「サビナよ、いつまでも花の盛りでいてくれますように。いつまでも美しく少女のままでいてくれますように。」(162)p131。ポンペイの落書きで、サビナ=ポッパエアを讃えた言葉。ーーーーーーーーーーーーー「プリニウス/ヤマザキマリⅡ/とり・みき/新潮社」↑ p173。 サビナ=ポッパエアがヤギの乳の風呂に入っている姿が描かれている。↓「プリニウス/ヤマザキマリ ⅠV/とり・みき/新潮社」↑p121 皇帝ネロとサビナ=ポッパエアの結婚式の様子。ーーーーーーーーーーーーーーーー↓ 「ローマ人の物語 悪名高き皇帝たち【4】20/塩野七生/新潮文庫」↑p124 ポッパエアについての記載

2022.03.10

コメント(0)

-

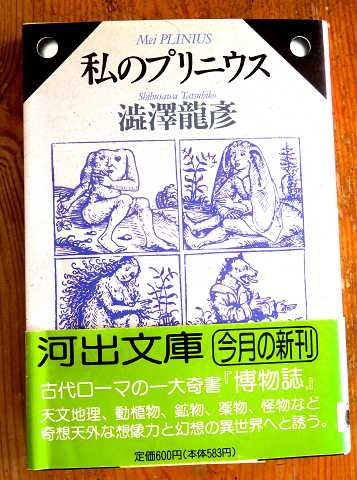

ポンペイの想い出(6)博物誌(大プリニウス)

古代ローマの博物学者であり、ローマ帝国艦隊司令長官の大プリニウスは、当時の博学な知識、情報を収集し「博物誌」をまとめました。世紀79年8月24日、ポンペイ・ヴェスビオ火山が大爆発をします。ポンペイ近くのミゼウムにある艦隊基地にいた大プリニウスは、船でポンペイ近くのスタビアまで行きましたが、火山灰による気管支炎で亡くなってしまいます。大プリニウスの甥の小プリニウスが、この情報を書きとめて、歴史家のタキトゥスに送りました。その書簡集が残り、当時何が起こったかを知ることができます。私は大プリニウスの「博物誌」について、次の本を読んで内容を知りました。「私のプリニウス/澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)/河出文庫」本の裏表紙には「約2千年前、古代ローマの博物学者プリニウスが、世界最大級の自然誌辞典『博物誌』全37巻を著した。古今東西の文献や当時の思想を総動員して編まれたこの『博物誌』は、天文地理から動植」物、鉱物、薬物、人間文化に及ぶ一大奇書であった。この大著に魅せられて渉猟する澁澤龍彦は、プリニウス独特の奇想天外な想像力を楽しみつつ、怪物や迷宮や畸形など幻想と想像の異世界へと読者を誘う」とあります。実際に「プリニウス博物誌」を読んでみると、根拠のあるなしにかかわらず、幅広い分野について、詳しく調べて記録を残したものだと感心します。例えば「プリニウス博物誌 植物薬剤篇/責任編集 大槻真一郎/八坂書房」を見ると、「野菜の薬効」、「花と花冠」、「草本類の薬効」、「栽培樹の薬効」、「森林(野生)樹の薬効」、「野草の薬効」、「身体各所の病気に効く薬草」、「薬効のあるその他の植物」として、色々な植物が紹介されています。私は痛風なので、「プリニウス博物誌 植物薬剤篇」の痛風の部分を見ると、VII「身体各所の病気に効く薬草」に「64 痛風の薬草シデリティスなど」、「65 痛風の薬草ラッパゴとアスペルゴ」という記載があります。p396「64 痛風の薬草シデリティスなど」の一部を紹介します、「シデリティスは、身体に結びつけると静脈を収縮させ、しかも痛みもなく効く。痛風はめったにない病気であり、父や祖父の記憶になかっただけでなく、われわれの記憶にさえもない。しかもその病気自体外来のものである。なぜなら、もしイタリアに昔からあったのならば、そのラテン名がつけられたであろう。これは不治の病であると考えるべきではない。事実多くの患者においてその病気が自然に治癒し、また、治療によってさらに多くの患者が治ったのであるから。バナケスの根に干したブドウを加えたもの、ヒヨスの液汁にムギ粉を加えたもの、あるいやヒヨスの種子、スコルティオン(おそらくニガクサ属)を酢にいれたもの、すでに述べたように(『植物薬剤篇」VI・87~88参照)ヒベリス、クマツヅラを磨り潰して豚の脂を加えたもの、シクラメンの根、これらが効く。シクラメンの煎じ汁は凍傷にも効く」これを見ると、現代とは違い、2000年前は痛風は珍しい病気で、痛風になる人はあまりいなかったのではないかと思います。私の本棚の一角は、植物関係の本を集めており、植物を調べたりしています。2022年2月23日に東京国立博物館・平成館でポンペイ展を見ましたが、ナイル川の生き物を描いたモザイク画などがありました。ポンペイの人たちはこれを見て、見た事もない生き物の姿に驚いたのではないかと思います。博物誌には取り上げられている生き物ですが、はるか遠くの地の生き物の姿がポンペイで描かれていることは、とてもすごいことだと思います。漫画「プリニウス/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」ですが、博物学者である大プリニウスの事が詳しく描かれています。1~11巻まで持っています。「プリニウス完全ガイド」も購入しました。ーーーーーーーーーーーーーー↓「私のプリニウス/澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)/河出文庫」↓「私のプリニウス/澁澤龍彦(しぶさわたつひこ)/河出文庫」↑p19。↑ p20~21。ーーーーーーーーーーーーーーーー↓「プリニウス博物誌 植物薬剤篇/責任編集 大槻真一郎/八坂書房」p396「64 痛風の薬草シデリティスなど」、「65 痛風の薬草ラッパコとアスペルゴ」。↑ p396「64 痛風の薬草シデリティスなど」ーーーーーーーーーーーー↓ 私の本棚に置いている、植物に関する本。ーーーーーーーーーーーーーーー2022年2月23日、東京国立博物館・平成館「ポンペイ展」ポンペイ、「ファウヌスの家」エクセドラの敷居、中央の柱間出土「ナイル川風景」:前2世紀末 モザイク ナポリ国立考古学博物館ポンペイ、「ファウヌスの家」:トリクリニウム出土「イセエビとタコの戦い」:前2世紀末 モザイク ナポリ国立考古学博物館ポンペイ、「ファウヌスの家」、アラ出土「ネコとカモ」:前1世紀末 モザイク ナポリ国立考古学博物館ーーーーーーーーーー漫画「プリニウス 1~11巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」/「プリニウス完全ガイド」↓「プリニウス 1巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 2巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 3巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 4巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 5巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 6巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 7巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 8巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 9巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 10巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス 11巻/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」↓「プリニウス完全ガイド/ヤマサキマリ/とり・みき/新潮社」

2022.03.09

コメント(0)

-

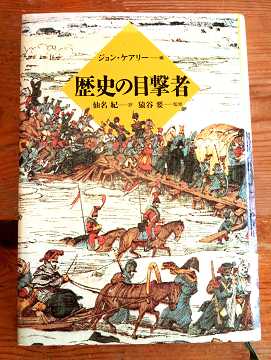

ポンペイの想い出(5)大、小プリニウス

ポンペイと言えば、大プリニウスと小プリニウスがとても有名です。2人は叔父と甥の関係です。大プリニウスはローマ帝国の高級官僚で学者であり、帝国艦隊司令長官をしたり、「博物誌」という百科事典を著しました。小プリニウスは皇帝ハドリアヌスや歴史家タキトゥスなどと交わした「書簡集」で有名です。ヴェスビオ火山噴火とポンペイの災害について手紙を残しました。紀元79年8月24日、ポンペイのヴェスビオ山が大噴火した時、大、小プリニウスはナポリの北にあるミセウム(ミセノ)という港町にいました。帝国艦隊司令長官の大プリニウスは、友人や被災者を救出するため船を出し、ポンペイ近くのスタビアに行きましたが、呼吸困難になり亡くなりました。小プリニウスはミセウムに残っていましたが、ヴェスビオ火山やポンペイの災害について、手紙に書いて歴史家タキトゥスに送りました。小プリニウスの手紙には、ヴェスビオ火山が爆発して、巨大なキノコ状噴煙を上げた事が書かれており、これにより、このタイプの噴火はプリニウスにより「プリニー式噴火」と名付けられました。手元にある本に、大、小プリニウス事が書いてあるので紹介します。ーーーーーーーーーーーーーーーー↓「歴史の目撃者/編者:ジョン・ケアリー/訳者:仙名紀/監修者:猿谷要/朝日新聞社/1997年2月5日 第1刷発行」「ヴェスヴィオ火山の噴火 79年8月24日 小プリニウス」↓p31~「ヴェスヴィオ火山の噴火 79年8月24日 小プリニウス」このときの噴火によって、ポンペイやヘルクラネウム(現エルコノーラ)の街が埋没した。↑ 小プリニウスの手紙による、ヴェスビオ火山噴火の記載。「(ヴェスビオ火山の)噴煙の形は、カサマツ(アンブレラ・パイン)の木によく似ていました。まず、幹が長く伸びていき、上部でいくつかに枝分かれします。おそらく、最初の爆発の勢いで高く押し上げられたあと、爆発が弱まって下からの圧力が軽減したためでしょう。あるいは、噴煙自身の重みで横に広がり、下のほうが散ってしまったのかもしれません。土や灰の量の加減によって、白っぽい部分もあれば、黒味がかっているところもありました。祖父(大プリニウス)は持ち前の学者らしい鋭い洞察力で、すぐに近くまで行って調査すべきだと判断しました。船の準備を命じ、私(小プリニウス)もいっしょに来たければ来てもいいと言ってくれましたが、私は家で勉強を続けたいと言って断りました。祖父から、書くようにと言われていたものがあったからです」(p31~32)この記載により、このタイプの噴火はプリニウスの名前から「プリニー式噴火」と名付けられた。ーーーーーーーーーーーー↓「ポンペイ 今日と2000年前の姿/アルベルト・C・カルピチェーチ/ボネキ出版社(イル・ツーリズモ)フィレンツェ」↑p4「最初の惨事は紀元62年に突如としてポンペイを襲いました。恐るべき大地震はポンペイの町を一瞬にして瓦礫の山と化したのです。しかし、生き残った市民の不屈の闘志と生命力は、半壊した街の再建へと逸早くとりかからせ、産業及び商業も速やかにその活動を再開しました。そのベスビオが紀元79年8月24日正午を少し過ぎた頃、突然目を覚まし、大爆発をおこしたのです。ミセノ(ミゼウム)の住人、若き(小)プリニオはこの恐るべき光景をまざまざと克明に記述しています。それには彼の叔父にあたる老(大)プリニオが、科学的情熱にかられてこの恐るべき現象を観察せんものと、舟で駆けつけ、友人ポンポニアノを救い出し、励ましながら息だえたという悲劇的な最期も語られています」↓ P3 「ポンペイだけに留まらず、エルコラーノからスタビアに及ぶ地域一帯の全生命を奪った、紀元79年のヴェスビオ山大噴火の復元図。↑ 紀元79年8月24日、ヴェスビオ火山が噴火した。大、小プリニウスはミゼウム(ミゼノ)で、ヴェスビオ火山の噴火を見た。小プリニウスは家に残り、大プリニウスは船で友人がいるスタビアまで移動し、救出活動をした。ところが火山灰による気炎で亡くなってしまった。地図の赤い線は、大プリニウスがミゼウム(ミゼノ)からスタビアまで移動したことを表す。ーーーーーーーーーーーーーーーーー↓ 「プリニウス Ⅰ/ヤマザキマリ/とり・みき/新潮社」↓ 表紙:ヴェスビオ火山の噴火。帯:大プリニウス。↑ 大プリニウスの紹介「博物学者にして、艦隊の司令長官。古代ローマ一の知識人にして、風呂好きの変人。その男の名は、プリニウス」↑ 1・ヴェスヴィウス (ヴェスビオ山)ーーーーーーーー↓ 「プリニウス ⅠV/ヤマザキマリ/とり・みき/新潮社」↑ 表紙:ヴェスビオ山の大地震の様子。↑ 「げに恐ろしきは大地震か稲妻か。それとも欲望の果てに憎み殺し合う人間か!?『火山よ、目覚めよ!』プリニウスの咆哮が、ポンペイの青空に虚しく響きわたる」↑ 22「ポンペイ」。

2022.03.08

コメント(0)

-

ポンペイの想い出(4)カメオ(1992年12月26日)

1992年12月26日、ローマで予約したポンペイのバスツアーに参加し、ナポリ、ポンペイなどを巡りました。途中でバスが土産屋の前に止まり、20分のトイレ休憩となりました。店内ではカメオが陳列されており、色々な種類のカメオを眺めていました。20分経ったのでバスに戻ろうとすると、ガイドの女性が来て、「カメオを買ってください」と勧めます。「出発の時間が来ている」と言うと、「あなたがカメオを買うまで、バスは出発しません。ツアーの中に日本人はあなたしかおらず、バスのスケジュールはあなた次第です」とひどい事を言います。今までツアーに参加した日本人は、この店でカメオを買ってきたのでしょうし、店からツアー会社にキックバックがあるのでしょう。カモにされているとは思いましたが、運転手は私に笑顔で手を振り、本当にバスが動きません。腹をくくってカメオを1つ買いました。田舎の飾り棚にカメオを置いています。カメオを見ると、ポンペイの旅を思い出します。ーーーーーーーーーー↓ ポンペイの旅で買ったカメオ。↑ 田舎の飾り棚の、イタリア関係の部分。奥にカメオを置いている。ベネチアが好きで、何度も遊びに行った。↑ 田舎の飾り棚。↑ 田舎の飾り棚。↑ 下の部分に、ベネチアングラスを置いている。↑ 人形の棚。左側にイタリアの人形がある。↑ 人形の棚。右奥にイタリアの人形がある。↑ イタリア・ベネチアのガラス細工がある。

2022.03.07

コメント(0)

-

ポンペイの想い出(3)売春宿(1992年12月26日)

1992年12月26日、ローマのホテルで日帰り観光バスツアーを予約し、ポンペイに行きました。バスでは、色々な国の旅行者がおり、イタリア人の女性ガイドさんは英語で説明をされました。ポンペイの街で狭い路地に入ると、ガイドさんがある家を指さし、「ここは売春宿でした。私は中に入りませんが、興味がある人だけ入って下さい」と言われ、ガイドさん以外は全員中に入り、部屋の様子やエロティックなフレスコ画、落書きを見ました。ガイドさんの話では、ポンペイでは飲み屋が多く、売春宿以外でも、飲み屋の2階が売春部屋になる所が多かったとの事でした。街の中には、ギリシャ神話を題材にした裸婦像やフレスコ画以外にも、エロティックな絵が沢山残されていました。売店で本を売っていたので、次の①、②を購入しました。ーーーーーーーーーーーーーーーー①「POMPEI the erotic secrets /ポンペイ ザ・エロティック・シークレッツ/Edizioni Interdipress Naples /1988」ポンペイで発掘、発見されたエロティックなフレスコ画や像が沢山紹介されています。中には、売春宿のフレスコ画もあります。英語の文章があり、ポンペイの歴史から始まり、ギリシャ神話を題材にしたエロティックな作品が作られてきた事が書かれています。これらのコレクションについては、p16の解説を一部訳して紹介します。「ナポリ国立考古学博物館には、当時のポンペイの人たちが作った素晴らしいフレスコ画や像が、徐々に収集されていた。その中には、エロティックな感性で描かれた大量のフレスコ画や像、セックスシンボルで装飾された道具、性交シーンなど、まったくもって普通では見られないコレクションが博物館にあった。同博物館の館長であるアレクサンダー・デュマ(Arexander Dumas, Senior)の意思で、これらのコレクションを正しくカタログ(目録)にしたのは、1860年以降のことであった。彼はコレクションに美術的、文化的権威を回復させ、『ポルノグラフィック・コレクション』と名付けた」ーーーーーーーーーーーーーー②「ポンペイ 今日と2000年前の姿/アルベルト・Ⅽ・カルピチェーチ/ボネキ出版社(イル・ツーリズモ/フィレンツェ)」p68には次のように「売春宿」の記載がありました。「シッティオの宿はマルスとビーナスの家のすぐ後、ルパナーレ(売春宿)の路地にそってあります。小さな宿屋で食堂にも9人ぐらいしか入れませんでした。売春宿は宿屋の前の角にあります。一階にはほどんど日の光が入らない売春婦の部屋があり、壁にはわいせつな絵や落書きが多く残っています。二階へは路地に突き出た通路に階段で上がり、そこから入れるようになっていました」ーーーーーーーーーーーーー私が持っている本で、参考になる本を紹介します。③「ポンペイ・グラフィティ 落書きに刻むローマ人の素顔/木村凌ニ/中央新書」④「ローマ人の愛と性/木村凌ニ/講談社現代新書」⑤「プリニウスⅡ/ヤマザキマリ、とり・みき/新潮社」ーーーーーーーーーーーーーーーーー↓ 1982年12月26日、ポンペイで私が撮った売春宿のフレスコ画。↑ ポンペイの街並み。ーーーーーーーーーーーーーーー「POMPEI the erotic secrets /ポンペイ ザ・エロティック・シークレッツ/Edizioni Interdipress Naples /1988」↑ p4~5。↑ p31。↑ p38~39。↑ 裏表紙。↑ 当時、7,000リラで購入した。ーーーーーーーーーーーーーーーー「ポンペイ 今日と2000年前の姿/アルベルト・Ⅽ・カルピチェーチ/ボネキ出版社(イル・ツーリズモ/フィレンツェ)」↑ 裏表紙。↑ 当時、15,000リラで購入。↑ p68。↑ p68。 売春宿の記述あり。ーーーーーーーーーーーーーーー「ポンペイ・グラフィティ 落書きに刻むローマ人の素顔/木村凌ニ/中央新書」↑ p149 娼家の個室。↑ p151 売春婦の客引き。p152にある訳「わたしは現金2アスであなたのものよ。」(196)↑ p139 愛しい女への男の哀願。p139~140に、この落書きの説明が書いてあります。落書きの訳。「セクンドゥスはどこにあっても彼のプリマを心にかけている。女主人さま。お願いだから私を愛してください」(173)「セクンドゥスは愛すべきプリマの前で奴隷のように哀願する。彼にとって彼女はもはや女王のごときご主人さまなのである。でも幸いなことに、プリマはセクンドゥスの愛に応えて言う」落書きの訳。「プリマはセクンドゥスに心から親愛の情を送ります」(174)「プリマはセクンドゥスにほほえみかける。かくして彼の女主人さまへの愛は実を結び、2人は甘く幸せな時間を過ごしたであろう。このような幸運に恵まれ、幸せな時を過ごすカップルの痕跡は少なくない」ーーーーーーーーーーーー「ローマ人の愛と性/木村凌ニ/講談社現代新書」↑ p161 「ローマ人の識字率」「ローマ社会は、とりわけ帝政初期には、識字率がかなり高かったと言われる。なかには工業化以前の社会のなかで最も識字率が高かったと指摘する学者もいる。たしかに、ポンペイの遺跡に残る落書きを眺めれば、やさしい文章を読み簡単な文句を書ける庶民がすくなからずいたことが分かる(拙著『ポンペイ・グラフティ』を参照されたい)」p162ーーーーーーーーーーーーーー「プリニウスⅡ/ヤマザキマリ、とり・みき/新潮社」↑ p75 皇帝ネロの時代、ローマの売春宿の描写。ヤマザキマリさん、とり・みきさんの共作マンガ。

2022.03.06

コメント(0)

-

ポンペイの想い出(2)妊婦の石膏(1992年12月26日)

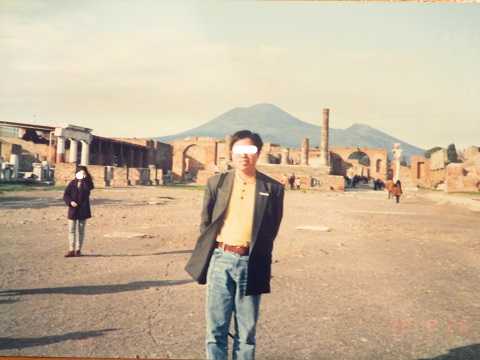

1992年12月26日、イタリアのポンペイに行きました。紀元79年にヴェスビオ火山が噴火して、ポンペイの街が火山灰に覆われました。19世紀にポンペイが発掘され始めますが、灰の地層に電波を当て、空洞が見つかれば石膏を空洞に入れます。人間が火山灰の熱で溶けてしまい、空洞ができるそうです。そこに石膏を入れて掘ると、人間の姿の石膏が現れます。当時ポンペイの現場で、下を向いた女性の石膏を見ました。ガイドの女性が「この石膏の女性は妊娠をしていたはずで、お腹が大きくなっているので分かる」と説明されたので、とても印象に残りました。確かに石膏をよく見ると、お腹の部分が膨らんでいました。2022年2月23日に東京国立博物館・平成館の「ポンペイ展」を見に行きましたが、入り口近くに「女性犠牲者の石膏像」が展示されていました。石膏の女性は下を向いており、お腹の部分が大きくなっているのを見た時、約30年前にポンペイで見た女性の石膏像を思い出しました。当時見た女性の石膏像が、「ポンペイ展」で東京に来ているのではないかと思いました。家に帰り、昔の写真を探して写真を比較した所、多分同じだろうと思われました。【1992年12月26日にポンペイで撮影した記念写真】↑ ポンペイ、ヴェスビオ山、私。↑ 私がポンペイで撮影した、妊婦の石膏像。ーーーーーーーーーーーーーーー【2022年2月23日 東京国立博物館・平成館(ポンペイ展)↑ 女性犠牲者の石膏像。↑ 妊娠してお腹が大きくなっている。↑ 髪や耳の形が残っている。↑ 女性犠牲者の石膏像(紹介)。ーーーーーーーーーーーー

2022.03.05

コメント(0)

-

ポンペイの想い出(1)記念写真(1992年12月26日)

オランダに住んでいた時、イタリアへはよく遊びに行きました。飛行機でローマ空港に入ったり、高速鉄道を乗り継いで入国したり、金曜日に会社から帰ると、車を夜中運転して、オランダ、ドイツ、スイスを経由し、サン・ゴッタルドのアルプストンネルを抜けてイタリアに入ることもありました。1992年12月のクリスマス休暇は、イタリアのローマで遊びました。ローマのホテルフロントで、日帰りポンペイ・バスツアーパンフレットがあったので、すぐに申し込みました。バスではイタリア女性が英語でガイドし、ナポリ、ポンペイ、ソレントを巡りました。特にポンペイは印象に残っており、休火山のように見えるヴェスビオ山の噴火で、街中が火山灰に覆われたとは信じられませんでした。街を歩きながらガイド女性の説明を受けましたが、2000年以上前も、基本的には現代と変わらない生活をしていたことが分かり、驚きの連続でした。当時はカメラにフィルムを入れて撮影していたので、デジタルカメラとは違い、少ししか撮影していませんでしたが、写真が残っていたので紹介します。ーーーーーーーーーーーーーーーー【1992年12月26日に私が撮った写真】↑ イタリア・ナポリの海岸にて。↑ ナポリの海岸。↑ ナポリから見たヴェスビオ火山。↑ ポンペイの街。↑ ポンペイで記念撮影。(背景はヴェスビオ火山)↑ 灰の地層に電波を当てて、空洞があれば石膏を流して固める。その後に灰を掘って、人間の形をした石膏が現れる。火山灰の熱で体が溶けて、空洞になるとのガイドさんの話であった。↑ 色々な国の人たちが、バスに乗っていた。

2022.03.04

コメント(0)

-

ポンペイ展(5/5)お土産

2022年2月23日、東京国立博物館・平成館で「ポンペイ展」に行きました。当日券を並んで購入し、入館できたのは15時30分でした。17時が閉館のため1時間半しかなく、駆け足で展示物を見回りました。本当はポンペイ展の図録を購入したいと思いましたが、売店は長蛇の列だったので諦めていたところ、お酒の店は閉店に間に合いそうだったので、急いでワインとスナックを買いました。長女は前日に「ポンペイ展」に行っており、缶に入ったパンを購入していました。ーーーーーーーーーーー↑ ポンペイ展のパネル。↑ パネル横にある店。↑ ポンペイクッキー。↑ ワイン。↑ レモンチェッロ ディ カプリピュ。レモンの香りがいっぱいの街からお届けします。 ↑ カプリピゥ リモンチェッロレモンの皮から造られる南イタリアの伝統酒。カプリ島にあるカプリピゥ社は代々この地域で400年以上続くこだわりの味わいを造り続けています。きらきら輝く大きなレモンをふんだんに使った美味しさを、ふたりの絵付け師がひとつずつ手書きしたボトルに入れました。ーーーーーーーーーーーーー家に帰り、購入したものを出した。↑ ワイン。↑ アンチーレ アニアニコ 赤ワイン。↑ ポンペイ パスタスナック ナポリタン。↑ 長女が買っていたポンペイのパン缶。↑ チョコクリーム味。

2022.03.03

コメント(0)

-

ポンペイ展(4)猛犬注意!

2022年2月23日、東京国立博物館・平成館で「ポンペイ展」を見ました。モザイクで「猛犬注意:CAVE CANEM: カウェー カネム」の絵が描かれており、とても興味深かったです。2000年以上前も、番犬を飼うのが当たり前だったのでしょう。ーーーーーーーーーーーーーーー猛犬注意ポンペイ出土1世紀 モザイクナポリ国立考古学博物館↑ ドムス(住宅)の訪問者に番犬の存在を示す主題は、帝政期に広く見られた。ポンペイでは「悲劇詩人の家」をはじめ複数認められる。本作は四角いテッセラを用いる技法(オプス・デッセラトゥム)による作例。↑ 「悲劇詩人の家」-噴火前の輝き天窓のある広場(アトリウム)を中心とした伝統的な住宅。家の名の由来となった家父長の部屋(タブリヌム)の床の「劇の準備」のモザイクは、この家が建てられた前1世紀に敷かれた。「ファウヌスの家」や「竪琴奏者の家」に比べてはるかに規模が小さいが、噴火直前期にアトリウムに描かれた何枚もの神話画は、家の所有者のギリシャ文化に対する強い関心をしめしている。玄関(ファウケス)の「CAVE CANEM(猛犬注意)」と書かれた犬のモザイクが著名。↑ 右上に猛犬注意のモザイクがある。玄関(ファウケス)の「CAVE CANEM(猛犬注意)」と書かれた犬のモザイクが著名。↑ ファウケス(玄関廊下)/戸口のそばに、「猛犬注意」のモザイク。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【家の模型】

2022.03.02

コメント(0)

-

ポンペイ展(3)アレクサンドロス大王のモザイク

2022年2月23日、東京国立博物館・平成館で「ポンペイ展」を見ました。ポンペイのファウヌス家の居間の床を飾っていた素晴らしいモザイク画「アレクサンドロス大王とアケネメス朝ペルシャのダレイオス3世との戦闘」が、床にシートで貼ってあり、壁には映像が投影されて紹介されていました。ーーーーーーーーー紀元前333年に、イッソス(現在のトルコ南東のイスケンデルン)で両軍の戦いがあり、アレクサンドロス大王側が勝利し、ダレイオス3世側は敗走しました。イスケンデルンはアレクサンドロス(イスカンダル)が由来の名前です。モザイクでは、右側にアレクサンドロス大王の横顔、左側にダレイオス3世が描かれています。私は「アレクサンドロス大王東征記(上)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」、「アレクサンドロス大王東征記(下)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」を持っており、イッソスの戦い部分も読みました。「アレクサンドロス大王東征記(上)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」P117~155に、イッソスの戦いについて流れが書かれています。ダレイオス軍は当初「ソコイ」という所におり、そこはアッシリア地方でも四方に開けた平野部で、歩兵の大部隊を展開させるのに持ってこいの場所でした。アレクサンドロス側からダレイオスの元へ脱走してきたアミュンタスは、ペルシャ軍の数の多さと、装備の点からも、この場所が開けた土地で有利だと意見を言いました。ところがダレイオスは、なかなか前進してこないアレクサンドロスは怖気づいてしまったと考え、軍を狭いイッソスの場所に進めてしまいました。イッソスで開戦となり、人数の上ではダレイオス軍が圧倒していたにもかかわらず、隘路では戦いづらく、ダレイオス軍は総崩れとなりました。ダレイオスは部隊の左翼がアレクサンドロスの襲撃を受けて真っ先に壊滅したのを見て、敗走する兵士の先頭集団に混じって、戦車で逃走しました。悪路になると、自分の盾、マント、弓を手放し、馬を駆って落ちのびました。ダレイオスの母親、妃、子供達は捕虜となり、アレクサンドロスが例のマント、弓を持っていると聞いてダレイオスが殺されたと考えて泣き悲しんでいましたが、アレクサンドロスは部下を通じて、ダレイオスは存命であることを伝え、捕虜の家族は王族としての尊厳を保つようにすることを約束したそうです。イッソスの戦いの2年後、ダレイオス3世は再びアレクサンドロス大王と戦います。これは「ガウカメラの戦い」と呼ばれ、「アレクサンドロス大王東征記(上)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」のP199以降に記載があります。P238~239には、ダレイオス3世が亡くなり、アレクサンドロスはその遺体をペルセポリスに送り、王廟に葬るように指示した事が書かれています。ダレイオス3世が亡くなり、アケネメス朝ペルシアは滅びました。ーーーーーーーーーーーーーーーー「ファウヌスの家」の談話室(エクセドラ)のモザイク床。アレクサンドロス大王がアケメネス朝ペルシャのダレイオス3世を敗走させる場面を、縦3m超、横6m近い大画面に緻密に描写している。前4世紀末に画家フィロクセノスが描いた絵画をもとに制作されたと考えられている。さまざまな色の微細なテッセラ(加工した石や色ガラスの小片)を、モルタルの上に敷き詰めた大作で、制作には数年を要したと思われる。↑ アレキサンダー大王。↑ アケメネス朝ペルシャのダレイオス3世ーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑「アレクサンドロス大王東征記(上)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」「アレクサンドロス大王東征記(下)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」↑「アレクサンドロス大王東征記(上)/アッリアノス著/大牟田章訳/岩波文庫」↑ アレクサンドロス大王胸像。(ローマ時代模作、ルーブル美術館蔵)↑ P26~27。↑ P27 イッソスの合戦の部分。

2022.03.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…

- (2025-11-22 00:00:15)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- 楽天トラベル

- アサムラサキ「かき醤油」濃厚つゆ!…

- (2025-11-23 00:00:11)

-