2017年05月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

湯の関の番所

むかし、おんせんの近くに関所があった。伯耆から美作に、いわゆる作州越えをする諸人を取り締まっていた。或る時、倉吉在の百姓があわただしく駆けこんで、「お役人さま、作州におりますおやじが永の患いで床にふせています。看病に行きたいと存じましてあわてて家をでましたため道中手形を忘れてきました。特別なお慈悲をもって通してやってください。」手をついて嘆願した。 関所の役人は言葉を強めて「ここをいずこと心得ているか。藩の関所である。道中手形なくては通行は相ならん。さっさと元の街道を帰れ」と怒鳴った。 百姓はすごすごともと来た道の方に帰ろうとした。 すると関所の役人は、またとがり声をあげて、 「このうろたえ者めが、貴様はさっきこちらの方からやって来たのではないか。さっさと元の道の方に行け。」と指さした方向は、百姓が願っていた作州の方角であった。 湯の関に伝わる昔話である。ニュースを騒がしてる忖度とか、役所構造の内幕暴露とか、大きな世のうねりに抗した事象にうんざり気味の時、心がスーッとした感じで昔話が心に入りました。関金町誌の1頁です。

2017年05月27日

コメント(0)

-

ホタル情報

23日、うだるような天気がつづきました。ホタルがもしやと鴨川に20時でかけました。 サンサンプラザ裏6匹、でも、4回光って、あと40は、かすかな点灯のみ、うっかりすると、見過ごすくらいの存在。元気がありません。2匹ほど飛遊しましたが、寂しき限り。 鴨川中流西中橋付近なし、保育園橋付近2匹。いずれも寂しそう。24日、雨。会合があり、帰り21時過ぎ、関金から中田にぬける裏道を走ってみた。いつもホタルがいる小川だが、電気を消して、しばらく待つが、沙汰なし。真っ暗で、自分の車さえみえない。 ホタルの気ほとんどなし。篠突く雨やまず。ライトつけたら、小川の向こうは墓場だった。 サンサンプラザ裏に行き、電気消してまつが、ホタルの気なし。雨霧さめもよう。 鴨川を下って時折停車停電してみるが、ホタルの存在なし。車での横着では、ホタルダメ。或は、21時過ぎでおそいのか。光ってくれなかった。 25日、20時、サンサンプラザ裏、ヒカリなし。しばらくして、1匹どこからか飛んできた。だが他反応なし。 かすかな光だすホタルが途中、3匹ほどいた。まだ早いのだろうか。 街中、鴨橋付近に1匹、保育園橋守に2匹。 先日川掃除した川岸、長靴で踏んでしまったが、ここに一匹ホタルの光があった。川掃除も春から夏にかけては、遠慮せねばならないようだ。 暑さ寒さの乱高下は、ホタルも辟易してるようです。 待ってます。ホタルのヒカリ。

2017年05月25日

コメント(0)

-

きれいな花は唯我独尊

先日の日曜日総事で、みんなが朝から環境整備でした。 川掃除もかねて、護岸の枯草もきれいにとりました。 ところが、先日テレビで放送された外来植物が繁殖していて、みんなで勉強し駆除しました。1、オオキンケイギク(大金鶏菊)キク科の植物、北アメリカ原産、宿根草で日本ではワイルドフラワーに利用されていたが、外来種として野外に定着して問題になり現在は栽培が禁止されている。 日本には1880年代に鑑賞目的で導入され、繁殖力が強く、荒地でも生育できるため、緑化などに利用されてきた。 しかし、繁殖力旺盛で、カワラナデシコなどの在来種に悪影響をあたえるおそれが指摘され2006年に外来生物に基き特定外来生物として、栽培-譲渡・販売・輸出入が禁止された。 日本生体学会により日本の侵略的外来種ワースト100にせんていされた。2、ナガミヒナゲシ我が家の前に真砂土を広げたところに、昨年から、かよわい花がきれいに咲くとおもっていました。町内のあちこちにも咲いてるとおもってたら、なんとこれも外来種の危険植物で大慌てで駆除。 文献には、 大小取り混ぜて咲いてる図は微笑ましいとみる人、末恐ろしいと見ると様々。とにかく風の吹き溜まりになってる場所では、草竹10センチでも花を咲かせている。地中海沿岸の原産でヨーロッパ、北アフリカ西アジアオセアニア南北アメリカ日本に分布。 茎には剛毛が映えている。葉は細かく切れ込む。果実(開始芥子坊主)は細長く、和名の長実雛芥子はここから付られた。果実の中には、文字通り芥子粒粒の大きさの種が入っており果実が茎から落ちて種を落とす。茎を切ると黄色い液体が出てくる。 根と葉からは周辺の植物の生育を強く阻害する成分を含んだ物質が生みだされる。 梅雨時に非常に小さな種子を大量になす。一つの果実には約1600粒の種子が内包されている。一個体は百個の果実をなすこともあるので、多い個体では15万粒の種子を持ってる。種子の表面に凸凹があり、未熟な状態でも発芽する。秋に発がしてロゼット状態で越冬する。特定外来生物にはまだしていされてないが、早く駆除することが得策のようです。 アヘンの原料となるアルカロイドは、含んでおらず栽培は規制されていない。 背高泡立ち草も、生け花に使われ、花やさんに販売してた時もあるようですが、今や道路河原、畑など大繁殖して手がつけれなくなった外来種です。

2017年05月23日

コメント(0)

-

湯関温泉のエグ芋

弘法大使が芋を所望したら、芋洗いをしてた婦人がこの芋はエグいからと断った。そしたらこの芋が本当にエグい芋になったとか。 うそついたら、いけないよとの因果応報の説諭でしょう。エグい芋は事実。おもしろく物語にしたのはわかる。だが、弘法大師をだましたのが、関金の婦人だったとは。すこしきつすぎますね。昨年5月21日の写真。300年前の伯耆民談記には。

2017年05月22日

コメント(0)

-

伯耆民談記と刀の里大原

「日本刀のふるさと伯耆国くらよし」 初めてリーフレットを市が作成したと新聞が報じた。 若い女性を中心に再び日本刀が脚光を浴びたので、日本刀発祥の地であることを知ってもらえればとなにか他力本願的発信に感じてならない。大原神社は、かつて鍛冶刀匠、鍛冶農匠が、身を清め平安無事を祈り、守った神聖な中心としての存在があります。本通りの横に昔のふいごあとに社があります。古老の話によると、ここいらは掘るとかなくそが一杯出てくるそうで、鍛冶場のあとがうかがえます。川下になる商業団地のところが昔は、鍛冶使用後の酸化鉄水が赤くなってたまっていた池があったそうで、地名も赤池だそうです。やっきになって地元有志が、大原の存在をうったえてきたようですが、反応が今ひとつのようでした。川上にある身代わり地蔵さんが示すように、洪水の被害で大原の鍛冶は終焉を迎え、鍛冶町の千歯鍛冶にバトンを渡したようです。初期の千歯は、大原が原点の説もあり地中の残さ物等の検証も意義ありましょう。伯耆民談記の童子切安綱

2017年05月19日

コメント(0)

-

デュークズウォーキング小鴨線路並木道を行く

今日は、デューク更家氏プロデュースウォーキングの公認インストラクターが来られて、ウォーキング指導がありました。小鴨シニア会の面々。 体を柔軟にして、ウォーキングする姿は、テレビで記憶に残っていましたが、実際に指導を受けてみると、目からウロコ、ウォーキングが、体系ずけられた技法で、体にびしびしと効果がしみ込んでくるのがわかりました。 「最後まで自分の足で生きる人生のよろこび」を提唱されての理念があるだけに、ムダのない充実感を味わいました。 お母さんがお医者さんから運動せよと言われ、ウォーキングでつまずき寝たきりになり、きちんとしたウォーキング理論が必要と、気功や運動生理学、武道、ヨガ、バレエ、呼吸法などからとりいれて作られたもののようです。 歩け歩けあーるけ歩け。 道なき道を歩け歩け。 今までのウォーキングは、漠たるもののつみかさねだったことを痛感しました。 今日は、倉吉線後の散歩道路をさわりのところだけを学び、稲田先生と歩きました。 今度は7月7日、七夕さんの日にウォーキングがあります。 楽しみです。

2017年05月18日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

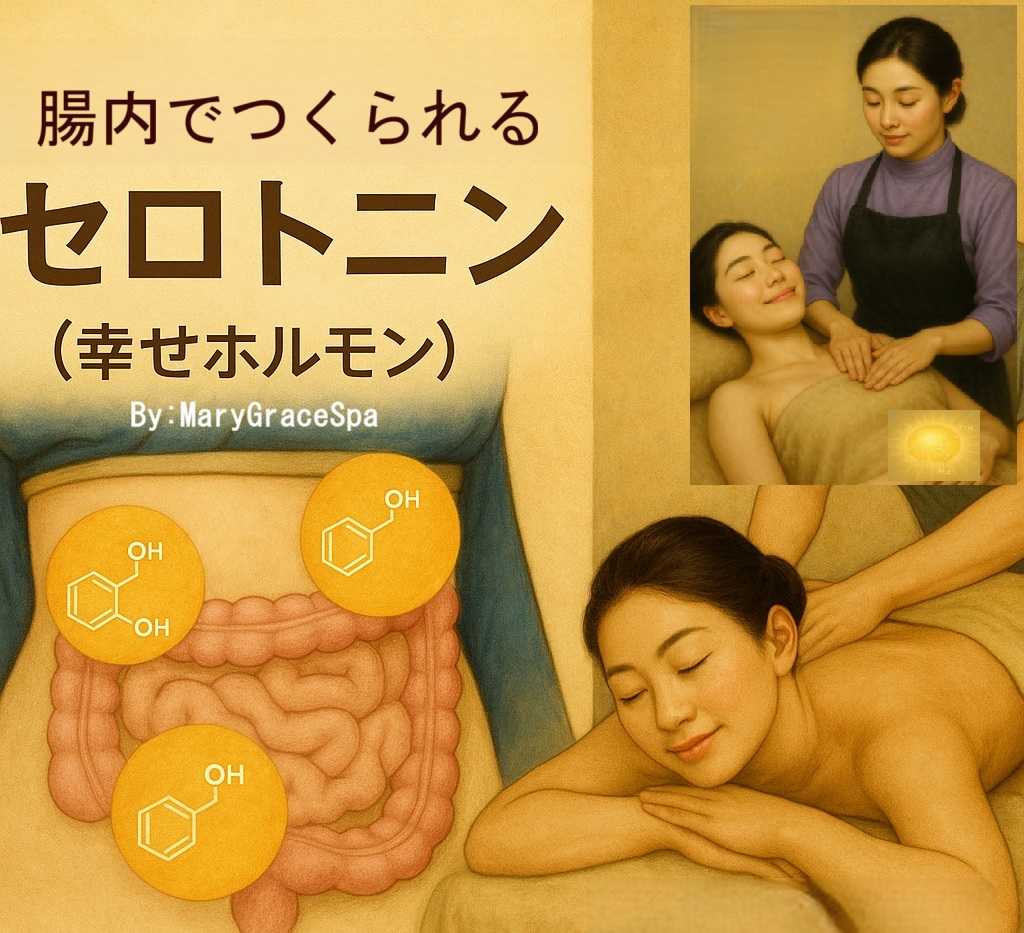

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…

- 腸と心のつながり|内側から輝くため…

- (2025-11-19 22:00:03)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- 万歩計

- こんなに歩いている!

- (2025-01-23 22:18:25)

-