2008年02月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

鯛のソテー、ベルナール・ロワゾー風

真鯛のソテーに赤ワインのソース。 この料理のオリジナルは、かつて三ツ星シェフだったベルナール・ロワゾー氏のスペシャリテだ。 近頃フランス料理からソースという物が廃れる傾向にあるが、ロワゾー氏の料理にはしっかりソースが使われている。ただし彼のソースにはバターやクリームがほとんど使われていないのが特徴だ。 フレンチのソースというとバターソースやクリームソースというくらいで、バターやクリーム又はオリーヴオイルなど何か油脂が入るのが普通なのだが、ロワゾー氏の場合キュイジーヌ・ア・ローcuisine a l'eau 水の料理というスタイルをとっていた。 この魚料理、魚はテフロンのフライパンで油を使わずに焼き上げる。魚の下には、やはりテフロンで焼いて甘味を出したエシャロットを忍ばせてあり、ソースはブルゴーニュの赤ワインを煮詰めてニンジンのピュレでとろみをつけた赤ワインソースを使ってある。 ニンジンのピュレ。 エシャロットのコンフィとニンジンのピュレでリエした赤ワインソース。 これも7周年記念コースのメニューです。

Feb 29, 2008

-

サンク・オ・ピエ 直輸入ワイン始めました。

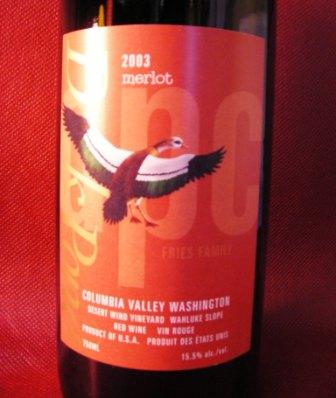

これは、2003年のメルロー。そしてこちらが、2002年のカベルネ・ソーヴィニヨン。 アメリカのワシントン州のコロンビアヴァレーのダック・ポンド・セラーというワイナリーで作られたものだ。 私の相棒のシニアソムリエ高山(現ダイマルトウキョウ13F、XEX TOKYO のシェフソムリエ)が輸入に係わっているワインで、特にこの2種類のワインはわがサンク・オ・ピエのためだけに高山が買い付けてきたものだ。 だから、状況が変わらない限り日本ではサンク・オ・ピエでしか味わえないワインという事になる。 ワシントン州は、上図の通り。もうカナダに近いところです。州都はシアトル。マリナーズのイチローがいるところですね。気候が冷涼でヨーロッパ的、このワインが作られるコロンビアヴァレーは、砂漠に近いような乾燥した土地で一日の寒暖差が大きく、ワインに必要なきれいな酸味が乗って、カリホルニアワインなどとはかなりニュアンスの違う繊細な味わいのワインが出来ます。 値段も手ごろ、1本¥3900です。ぜひお試しください。

Feb 28, 2008

-

あみねこ、その後

足四の字。

Feb 25, 2008

-

小さなタルトタタンとフォアグラのソテー

タルトタタンは、リンゴのパイ。グラニュー糖を振ってカラメリゼしたフィユタージュ(折り込みパイ生地)にカラメリゼした焼きリンゴを乗せて、その上にカリッとソテーしたフォアグラを乗せる。 焼リンゴは、まずフライパンにバターとグラニュー糖を入れて火にかけ、砂糖がカラメル化するまで加熱してからリンゴを入れて強火でソテーしてゆく。仕上げにカルバドス(リンゴのブランデー)とリンゴ酢でリンゴの香りと酸味を凝縮させてただ甘いだけではなく爽やかな風味に仕上げる。 焼き上げたパイ生地を適当に切ってから焼きリンゴを乗せてオーブンで温める事でリンゴとパイの一体感を出す。フォアグラは粉をつけて外はカリッと中はトロリと焼き上げる。 もうこうなると、ロワールのシュナン・ブランの甘口を合わせるしかない!つまりヴーヴレイのモワルーやコート・デュ・レイヨンなどだ。 ワイン自体がリンゴのようなフレーバーにすっきりした酸味とくどくない甘味があるのでリンゴとフォアグラと来れば、もうシュナン・ブランの甘口しかないわけです。 7周年記念コースのメニューです。

Feb 25, 2008

-

スペイン産イベリコ豚のスモークハム

スペイン産のイベリコ豚をフランスカマルグ産の海塩で漬け込み、低温のオーブンでゆっくり火を通す。その後8時間ほど冷燻にかけて仕上げる。 赤身が強く、ちょいと霜降りの肉質はやはりいうちの店の定番のもち豚のハムに比べるとインパクトがある味だ。 7周年記念コースのメニューです。

Feb 25, 2008

-

けっこう真面目なビーフコンソメ

まずは、牛すね肉を二本用意します。牛すね肉には赤い筋肉と、白く見える少しの脂身と、けっこうたくさんついている白く見える筋があって、、、、、もともとすね肉だから、柔かいはずもないわけで、、、。 こういう肉の赤身は、肉汁(つまり肉本来の旨味)の味。それから筋は、コラーゲンの宝庫だ。だから、、、、。 まずは、牛すね肉を筋と赤身に分ける。こういう作業を我々プロは肉を掃除するなどという。 で、その筋が5キロ取れて、、、ときめき鶏のガラを5キロ加え、香味野菜などを加えてゆっくり半日ほど煮出した物が上の画像。 コラーゲンがブリブリでしょう?これが、コンソメのベースになります。 コラーゲンというのは、昔は膠質(ニカワシツ)と呼ばれていたものの事ですよね。切り貼りした絵のことをコラージュというでしょ?貼り付けることをコレといいます。コレする(コラージュ)、その接着剤になる膠質の事をコラーゲンといいいます。実際、コラーゲンは生体の細胞をつなぎ合わせる接着剤であるわけで、柔かい肉より固い肉に多く含まれるし、腱や皮の部分に多く含まれる。 牛すね肉の赤身をひき肉にする。これと野菜と卵白を練り混ぜて、先のスープとあわせて火にかけ、かき回しながらゆっくり温度を上げてゆく。沸騰が近づいてきたらかき混ぜるのを止め、肉と野菜が卵白の力であくと一緒に固まりちょうど蓋のようになれば上出来。 火にかけたところ。 沸騰が始まり、スープが次第に澄んできたところ。何度やってもコンソメが澄みあがる瞬間は感動的。 仕上がりが近づいてきた。 スープを漉して仕上げた残り。ここにもう一度水を入れて二番ダシを取る事もある。今回は牛すねの赤身を7キロ、鶏がらを5キロ、牛筋を5キロ使って6リットルのコンソメを仕上げた。まあ、大体スプーン1杯のスープに肉のエキスがスプーン2杯以上入っている感じですね。 7周年記念コースのスープです。

Feb 23, 2008

-

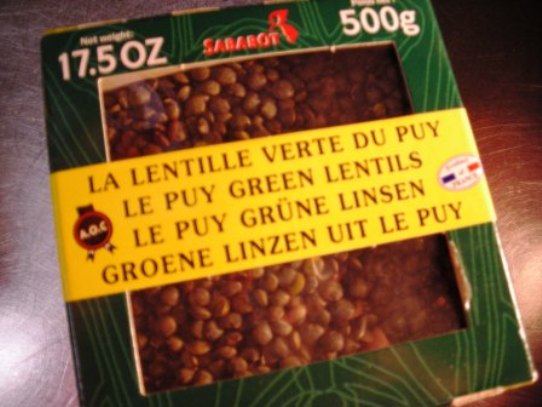

国家指定の豆、ピュイ産の緑レンズ豆

これはフランス、オーヴェルニュ地方ピュイ産のレンズ豆。黄色のラベルの左側にAOCという表示が見えるだろうか?これが原産地統制呼称法(Appellatoin d'Origine Controlee、アペラシオン・ドリジヌ・コントロレ)というフランスの優良農生産物に対する保護や規制の厳しい法律にのっとって生産された証である。ワインのラベルにもAOCはよくついてますね。ワインだと下のクラスからヴァン・ド・ターブル(テーブルワイン)、ヴァン・ドペイ(地酒)、VDQS(このランクは間もなく廃止される)、AOCとなっている。 AOCは最高ランクの規制で、農産物(ワインも農産物ですよね!)の栽培法を厳しく規定している。まず生産地域の限定。許可なく畑を広げたりする事ができない。決められた栽培方法。面積あたりの作付け量や面積あたりの生産量の上限。(人気があるからといって生産量を勝手に増やす事はできない)肥料や農薬に関する厳しい制限。などがあり、さらに出荷前にAOC検査官の厳しい検査をパスしなければAOCのラベルを貼ることが許されないという厳しい物。 この法律は、日本の食に関する法律が「食品衛生法」を代表とし食品の安全性を重視するのに対し、フランスのAOC法はむしろ食品のクオリティつまり味を維持するための法律であるという事だ。つまり健全で美味しい優良農産物であるなら、安全性など言わずもがなと言う事だ。 このレンズ豆は、豆で唯一のAOC。乾燥豆というと大抵は一晩くらい水につけてふやかすという事が多いが、レンズ豆はいきなり茹でて使う事ができる。水から一煮立ちさせたあとすぐに調理して30分も煮れば火が通るのだ。 した茹でしたレンズ豆を少しのニンニクと塩とオリーヴオイルと薄いブイヨンでブレゼした物。肉料理やフォアグラの良い相棒になる。

Feb 20, 2008

-

3体目

十字固め。 とりあえず。

Feb 19, 2008

-

進化するキュイソン

これは、エゾ鹿の背肉。これから始まる7周年コースでもこんな風に仔羊を焼く予定。一見レアのようだが、生焼けではなく中まで温かく火が通っているのだ。鹿や牛ヒレ仔羊の背肉の芯などの赤身肉の理想的なキュイソン(火の通し方)だ。 最近三ツ星を取って話題のフレンチレストラン、カンテサンス。NHKでドキュメンタリーをやっているのを見たら、肉の焼き方のコンセプトは私も大体同じだ。 こういう火の入れ方、カンテサンスのシェフの場合オーブンに短時間入れては温かいところで休ませるというやり方をひたすら繰り返しているようだった。いわばスイッチバック方式的なやり方だろう。ジグザグに少しずつ山に上り詰めてゆくやり方だ。かなり時間がかかるが着実で失敗しにくい方法ではないかと思う。 私の場合、オーブンはあまり使わずに厚手の鋳物製の鍋を使ってかなり弱火でゆっくり焼いてゆくやり方。オーブンを使わないから、鍋に触れていない肉の反対側は常に休んでいて、鍋肌にあたっている部分は加熱されているという状態だ。つまり急ぎはしないが常にゆっくり上っている状態といえるかもしれない。途中で何度も休憩を入れないので仕上がりは早いが、かなり精度を要求される仕事だと思う。 どちらにしても、、、こういう仕事は「肉を焼く」という意識では無理だ。「肉の芯を温める」イメージでなければうまくいかないだろう。鹿や牛や仔羊の芯などの赤身だけの肉の場合は、特にそういうイメージが大切だ。ところが、皮のある鶏や鴨、脂身つきの豚や牛や仔羊になると話が変わってくる。 動物にとって脂質(鶏類の皮と皮下脂肪、四足類の背脂やお腹側のバラ肉脂身)などは体温を保つための断熱材の役目がある。鴨は水鳥だから皮が厚く皮下脂肪が多い。凍りつきそうな湖に浮いていても平気なのは、羽の構造もあるが、厚い皮下脂肪のおかげなのだ。 つまり、断熱材だから熱が通りにくいわけ。しかも半端に火が通った脂身は美味しくない。くどい!余分な脂肪分をぎりぎりまで焼き落とした香ばしさが鶏や鴨や仔羊の脂身の美味さだろう。だから皮や脂身を焼くときには、ある程度の強火が必要だ。 サンク・オ・ピエの窒息鴨のフィレを食べた事がある方なら分かるでしょうが、皮の香ばしさと赤身のしっとり加減のバランス!だから、かもや鶏骨付き脂つきの仔羊などはいろんな意味で難しいのだ。 だが、7周年記念コースで挑戦する仔羊のロースの芯は小さな肉なのでかなりの精度が要求されるから、今から緊張している。

Feb 15, 2008

-

7周年記念コース

7周年記念コースの内容が決まりました。 期間 : 2月21日開店記念日より約1ヶ月2名様より 予約制のコースです。お一人様¥80007周年記念コースAmuse capriceシェフの気まぐれアミューズこれは、本当に何が出るかはお楽しみです。Cote de cochon d'IBERICO fume avec saladeシェフの手作り!イベリコ豚ロースのスモークハム、サラダ添えあのスペインの最高級豚、イベリコ豚で手作りスモークハムを仕込みました。かなり美味いです。Bon mariage! Petitte tarte Tatin et foie gras chaud小さなタルト・タタンとフォアグラのソテーの素敵なマリアージュ焼きリンゴと相性のよいフォアグラ、小さなタルトタタンと組み合わせました。これも実に美味い!ヴーブレィの甘いワインとあわせたいですね!Consomme de boeuf du Chefシェフ入魂のビーフコンソメ久々のビーフコンソメ!なんと6リットルのコンソメに鶏がら5キロ、牛筋5キロ、牛すね肉7キロを使いました。クラシックで濃厚なコンソメです。Poisson du jour au vin rouge monsieur Bernard Loiseau本日の魚の赤ワインソース、ムッシュ・ベルナール・ロワゾー風亡くなった三ツ星シェフ、ベルナール・ロワゾー氏の代表的スペシャリテ。フランス料理のソースからバターやクリームをほぼ完全に排除したスタイルでセンセーションを巻き起こしたシェフ。この料理のソースも白身魚に赤ワインとニンジンのピュレとエシャロットのコンフィを組み合わせるユニークな皿。Noisette d'agneau persillee eleve cereales cuit moelleux穀物肥育の仔羊の背肉の芯の低温しっとりローストとうとう見つけました!素晴らしいオーストラリア産の穀物肥育の仔羊。その背肉、牛で言えばサーロインの芯の肉だけを低温でゆっくりローストしました。しっとりと柔かく焼き上げるために弱火でかつ休み休み火を入れていきます。生肉より柔かい仕上がりを目指します。Petit avan dessert小さなアヴァンデセールMoelleux chocolat chaud 融ろける!温かいショコラのデザートCafe ou the et painコーヒー又は紅茶、パン こんな感じです。 やっぱり今年も手間と原価かけ過ぎだぁー!でもクリスマスとこのコースは、頑張ります!よろしくお願いします。

Feb 14, 2008

-

レーズンケーキ

いわゆるパウンドケーキですね。ごくたまに作ります。これは常連さんのK氏のワイン会のデザートワイン、ラタフィア・ド・ブルゴーニュのために作ったものだ。こういうパウンドケーキというのは、フランスではカトル・カールquatre quartといって意味は四つの四分の一。つまり、粉(小麦粉やアーモンド粉)と卵とバターと砂糖が同割りの配合なのだ。実際にはこれに少しのベーキングパウダーや塩が少々とバニラやラム酒やリキュールなど入るのだが、、、。 フランスでは、おばあちゃんやお母さんが子供に一番初めに教えるケーキ生地といわれている。結構難しい生地なので、子供にいきなり教えるのはいかがな物か?と私などは思ってしまうのだが、、、。 基本は、卵2個、バター110グラム、小麦粉110グラム、パウダーシュガー110グラム、塩一つまみ、バニラエッセンス少々、ベーキングパウダー5グラムくらい。合計の重量が1ポンド(約450グラム)になるから、パウンドケーキというわけ。 ちなみにラタフィア・ド・シャンパーニュとかラタフィア・ド・ブルゴーニュというのは、ヴァン・ド・リキュールといってワインを作るために絞った葡萄の果汁にワインから作ったブランデー(フィーヌfine)を加えて、アルコール度数を20度以下ぐらいに整えてワインの古樽に仕込んで熟成させたものだ。同じような物が、コニャック地方ではピノー・デ・シャラントーと呼ばれるものになる。 熟成具合などにもよるが、物凄く大雑把に言うと梅酒みたいな感じかな? 軽いチョコレート菓子やこういうパウンドケーキやクッキーなどとあわせて美味しいし、冷やしてアペリティフにする人もいる。あまり輸入されていないので飲んだ事のある人は少ないかもしれない。

Feb 12, 2008

-

昨日誕生日でした。

昨日は誕生日でした。 私の父は早死で享年52歳。私は昨日で48歳になった。40歳を過ぎてから、父の享年に近づく実感が出てきて、もうすぐ父の享年を超えるかもしれない年になった。 若いころは、本を読んだり勉強したりすれば分からない事などないと信じていたのだが、人生は有限の時間である上にいいかげん時間をかけなければ分からない事柄もあるものだと実感している年になった。 だから、誕生日なんて浮かれた気分はない。むしろ内省的なくらいだ。 ただ、一昨日はわが相棒ソムリエの高山(ダイマルトウキョウの13FのXEX TOKYOのシェフソムリエ)が美味しいワインを持ってきてくれてかなり飲んだ。どれも素晴らしいワインだったが、ボーカステルのパプはよかったなぁ!! これからも日々精進ですね。

Feb 8, 2008

-

ショコラ・トリュフ

これは、去年の文章ですが、、ヴァレンタインの手作りチョコに挑戦する人の参考になれば、、、。 チョコレート菓子というと、テンパリングという難しい作業に悩まされることが多い。テンパリングというのは、45度でチョコレートを溶かし、32度に下げるという作業で、これを怠るといわゆるブルーミングがおきて、チョコレートに粉が吹いたような仕上がりになってしまう。つまり溶かしてただ固めるだけではまともなチョコレートにならないのだ。 このほかにも生クリームやリキュール類を入れるとチョコレートが分離してしまったりと、、チョコレート菓子を作るのは結構難しいものだ。ヨーロッパでは、パティシエとは別にショコラティエ(チョコレート職人)という職業があるのもうなずけるというもの。 そこで、失敗しにくい(絶対失敗しないということはないが、、)レシピとコツを伝授しよう。 製菓用クーベルチュールビターチョコレート、500グラム、カカオ分60%くらいのビタータイプを細かく刻む。 生クリーム、500CC、植物性脂肪のものは不可!乳脂肪分35%~47%のもの。 無塩バター、100グラム。 グラニュー糖、130グラム。 水気や油気のないきれいなボールにチョコレートをいれる。 生クリーム、バター、グラニュー糖を鍋に入れて沸かす。沸騰してバターと砂糖が完全に溶けたらチョコレートのボールに一気に入れる。 ここですぐにかき混ぜないこと!最低1分間はそっとしておいて、余熱でチョコレートが融けるのを待つ。 さて、泡たて器を持ってボールの中心に立て、最初は十円玉くらいの円を書くような気持ちで混ぜ合わせてゆく。まず真ん中にきっちり合わさった部分を作りそこに周りを取り込んで行くような気持ちで混ぜてゆく。マヨネーズを作るように分離しないように気をつけて混ぜてください。 バットを用意して、ケーキ用のシリコンペーパーを敷いて出来上がったガナッシュ(チョコレートと生クリームを合わせたもの)を流して冷蔵庫で固める。大体固まったら、一口大にちぎって手で軽く丸めて、ココアの粉をまぶせば出来上がり。大きさも形も少し不ぞろいなくらいが、トリュフらしい風情があるのであんまり綺麗に真ん丸にまとめないほうが良い。 以上ですが、もし酒類を香り付けに使いたいなら、生クリームを入れたらすぐにコニャックかカルバドス又はリキュール(コワントローかグランマルニエ)あるいはヴィンテージラムなど良いだろう。本来はガナッシュが出来てから仕上げに入れるのだが、最後に酒を入れると分離することがあるので、初めに入れるほうが無難。 ちなみに製菓用のクーベルチュールを使ってくださいね。私の場合は普通の板チョコを使ったことがないので、どうなってしまうかは不明だ。 うちの店では、ベルギーのカレボー社のエクストラビター7030を使っている。 カレボー社のクーベルチョコ#811 1.5kg(夏季クール便推奨)【バレンタイン特集】クーベルチュールの世界シェア40%!ゴディバやノイハウスのチョコにも使われるチョコレートマニアには御馴染みのカレボー社のクーベルチュールチョコレート

Feb 5, 2008

-

皮パリパリのイナダのポワレ

イナダという魚は、ブリの子供。いわゆる出世魚ですね。イナダ→ワラサ→ブリとなる。まあ、地方により色々な呼び名があるのだが、、。 ハマチというのも若いブリのことなのだが、我々プロの間ではサイズにかかわらずハマチというと養殖物ということになっている。 他にも出世魚というとセイゴ→フッコ→スズキとか、オボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トドなどいろいろありますね。江戸時代はボラをよく食べたようで、幼女のことをオボコと呼んだり、一番大きなトドのことをトドのつまり(これ以上大きくならないことから、これで終わり最後の最後という意味)と言ったりする。 よく言う 粋でイナセのイナは、ボラの若魚の事で、江戸時代の魚河岸の若衆のヘアスタイル(まげの結い方)が、イナを酢〆にして尻尾をつけたまま寿司に握った姿の 尻尾が背中からピンと立ち上がっている様子が、そのマゲの姿に似ていることからきている。あの一心太助のキャラですね。

Feb 3, 2008

-

キジのパイ包み焼き

キジの胸肉のパイ包み焼き。真ん中にフォアグラをサンドしてある。 キジは、色々な鶏類の中でも最も火の通しが難しい肉だから、パイ包み焼きにする時にはかなり緊張する。もし少しでも焼きすぎたら、固いしクセが出てしまうのだが、焼きが足りないとキジのジューシーな旨味が引き出せないからだ。 つまり、オーブンから出したときには真ん中のフォアグラはまだ冷たいくらいで、余熱を使って肉がロゼ色になりフォアグラがトロリととけるくらいに焼き上げる温度とタイミングの見極めが難しいのだ。 ご覧のようにほぼ完璧な焼き上がり!ソースは、ブラウンマッシュルームのデュクセルソース。みじん切りにしたブラウンマッシュルームを半日くらいかけてごく弱火で水分を飛ばして旨味を凝縮したものがデュクセル。 マデラ酒を煮詰め、キジと鶏のだしを加えてさらに煮詰め、デュクセルを加えて軽くバターを加えて仕上げる。 大地の香りを感じるコルトンやポマール、又はサヴィニィあたりの熟成したブルゴーニュや、やはり熟成して滑らかになったサンテミリオンやポムロールのワインを合わせたい。 年明けはジビエの入荷がぐんと少なくなった。注文を出しても入らないことも多くキジや鴨はもう入荷は事実上無しという感じです。 鹿はまだまだ入ります。

Feb 2, 2008

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- スイーツ♪スイーツ♪

- 【42%OFF】京都ラ・バンヴェント プ…

- (2025-11-25 06:47:31)

-

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-