2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2010年03月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

四国一周 讃岐の国 1

現在は、讃岐の国を歩いています。(仮想コース)歩行日数: 6日総歩数 : 56、578歩(3メッツ以上)平均歩数: 9、429歩/日最高歩数: 22、490歩(日光街道編、スイス大自然周遊編も含めて)総距離 : 33.60Km平均距離: 5.60Km最高距離: 13.35Km今日までに通過した札所第六十六番:雲辺寺四国一周八十八札所巡りは、最後の讃岐の国に入りました。最近は、寒暖の差が多き日が続いています。前日暖かかったと油断していると、次の日は朝から冷え込んだりします。体調を崩さないように注意したいと思います。

2010年03月28日

コメント(0)

-

大貧困社会

大貧困社会小泉改革批判に始まり、(正社員向けに偏りすぎた)セーフティネットの不備、問題の多い年金への批判と、現在の社会不安に対する定番の流れで貧困の拡大が説明されていきます。この本の読みどころは、筆者の提唱する「第6章 貧困社会への処方箋」だと思います。貧困防止のための、各種社会政策が提案されています。こういった本を何冊が読むと財源の確保(社会保険料、税金)の重要性が、共通して書かれています。また、日本の重要な諸問題を費用(財源)対効果で重み付けすれば、社会保障問題の優先度は、経済問題と共に高い位置にあると思われます。できれば、世の中の流れが、もう少し、そちらを重視する方向へ傾けば、日本の社会状況が改善されるように思います。

2010年03月27日

コメント(0)

-

地球温暖化論のウソとワナ

地球温暖化論のウソとワナタイトルは過激ですが、地球温暖化(とその影響)とCO2主因説について多方面から検証し、解析している本です。気候変動は、多様な条件が積み重なり、未来の予想や原因を特定するのは、なかなか困難なのが、この本から分かります。地球温暖化には、「恐怖と利益」(本能)はあるが「理性」がないという著者達の主張には一理あると思いました。世界の2大陣営であるヨーロッパとアメリカの地球温暖化に対する態度を以下のように言っています。ヨーロッパの態度は、予防原則で象徴される「恐怖」の感情にもとづいて行動している。アメリカの態度は、順応管理と呼ばれる「利益」型といえる。というのは、ある程度当たっていると思います。結局、センセーショナルに採り上げられる問題に引っぱられることなく、世界の抱えている重大な問題を費用対効果の高さで重み付けし、優先順位を決めて対応するというのが現実的な方法のように思われます。

2010年03月27日

コメント(0)

-

アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない

アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らないタイトルのおもしろさで読んでみました。アメリカ社会の不可思議な面を軽妙な話で紹介してくれる本だと思ったためです。しかし、実際は、反ブッシュ(反共和党)本でした。そう意味では、読む時期を外してしまったようです。内容的には、マイケル・ムーア監督の映画のような雰囲気でした。ブッシュ側の一部におかしな人々がいたのは間違いないのかもしれません。しかし、反ブッシュ側に同様な人々がいなかったかは分かりません。私のように、アメリカ社会に詳しくない人間は、一方的な批判ばかり繰り返されると、ちょっと考えてしまいます。語り口同様に、内容も、もう少し辛辣さを抑えた方が批判本として読んでも抵抗がなかったような気がします。ただ、アメリカ社会の問題の一面を知ることのできる本でもあると思います。

2010年03月21日

コメント(0)

-

四国一周 伊予の国 10

現在は、伊予の国を歩いています。(仮想コース)歩行日数: 79日総歩数 : 679、120歩(3メッツ以上)平均歩数: -/日最高歩数: 22、490歩(日光街道編、スイス大自然周遊編も含めて)総距離 : 410.04Km平均距離: -Km最高距離: 13.35Km今日までに通過した札所第六十五番:三角寺伊予の国の札所を完歩しました。四国一周八十八札所巡りも最後の讃岐の国(香川県)に入ります。3月も後半に入り、暖かい日が多くなりました。昨日の夜中から風の強い雨が今日の夜明け近くまで続いたようです。外に出ると置いてあった軽い物があちらこちらに転がっていました。あとで、片づけることにします。

2010年03月21日

コメント(0)

-

前世療法

前世療法ドイツの作家によるサイコスリラー小説です。これまでに治療島、ラジオ・キラーと前2作も読んできましたが、どれも2転3転するトリックが仕組まれていて、面白く読ませてくれました。今回も、10歳の少年が15年前に人を殺したという超常現象的な話をきっかけに、主人公が、人生の歯車を狂わされていくような事件に巻き込まれていくというストーリーでした。少々強引すぎると思わせる偶然もありましたが、この作家の作品では最も気に入りました。各作品の主人公で共通しているのは、それなりの社会的地位にありながら、家庭面では破綻している人々です。そういった主人公に少しの癒しが訪れた時に物語が終わります。それが読み終わった時に事件の暗さと対比されて心に残る作品になっている思いました。

2010年03月20日

コメント(0)

-

学力低下は錯覚である

学力低下は錯覚である学力低下とゆとり教育は、いつもセットで語られます。私自身も、ゆとり教育の影響が大きいと思っていました。それと同時に、高校も大学も少子化と学校数(学部数)増により入学が容易になってきているのもかなり影響しているのではないかと考えていました。著者は、これを公に公表されているデータと比較データ間の条件の違いを補正した著者自身のデータを基に解析しています。結論としては、・諸外国に比べて子供達の学力が低下しているとはいえない。・ゆとり教育の効果ははっきりしない。というものでした。分数ができない大学生が増えているのは、、就学人口と学校数の関係が主因とのことでした。これにより、本来、大学レベルの学力のないものが大学へ入学できるようになった事で、学力低下が起こっているようにみえるだけとのことでした。問題なのは、国際試験の上位国(フィンランド、韓国)に比べて・読解力が低い。・できない子が多く、できる子が少ない。(読解力)という点でした。基礎学力の向上には、上位国の教育システムが参考になるようです。・フィンランド 生徒それぞれに合わせたきめ細かい学習を行っている。(ゆとり教育型) ただし、大学受験には大学資格認定試験に受かる必要がある。 これは、学生の(絶対的)学力の最低レベルが国によって保証されている事になる。 問題は、公費負担が多いため、税金が高くなる点である。・韓国 各段階(小学校入学から就職まで)で徹底した競争を行う。(受験競争型) これにより相対的学力が絶対的学力として高いレベルを保つ。 問題は、私費負担が、非常に高い点である。結局、重要なのは、表面的な学習方法の違いよりも、必要な学力水準を明確にし、それに対して(日本人にとって)効果的な教育システムを構築することのようです。しかし、現状は、現政府の提案している高校授業料無償化のように本質(学力水準)より型(高校卒業)を優先する傾向があるように感じます。これを是正するには、国民レベルの意識の転換が、必要だと思われます。

2010年03月14日

コメント(0)

-

今すぐ使える!クラウド・コンピューティング知的生産活用術

今すぐ使える!クラウド・コンピューティング知的生産活用術クラウド・コンピューティングという言葉は以前から興味がありました。専門の会社による有料サービスからWebサイトで提供される無料サービスまで、いろいろな形態があるようです。クラウドの強みは、情報の共有にありそうです。複数のディバイス又は人々と場所や時間を問わず、効率的に情報交換を行う事により、仕事の質を高めるというのが、この本の趣旨のようです。私のPC利用は、きわめて個人的(共有の必要性が薄い)であり、本に出てくるような状況にはなりません。ただ、家庭内に複数のPCがあるので、情報の共有という点でクラウド又はその考え方を応用できないか試してみたいと考えています。

2010年03月13日

コメント(0)

-

お金をかけない人ほど、新しい仕事はうまくいく

お金をかけない人ほど、新しい仕事はうまくいく(スモール)ビジネスの立ち上げノウハウについて書かれた本です。以前ブログで紹介した今どき儲かる商店街と同じ著者の本です。本当は、この著者の節約(消費者側の)本を読んでみたいと思っているのですが、図書館になかなかストックされないので再びコンサルタント本を読んでみました。内容(ノウハウ)については、他の本でも出でてくるような定石も含めて、楽しく読ませてくれました。やはり、ビジネスの立ち上げを成功させるには、人(顧客やビジネスパートナー)との信頼関係をどのように高めるかが、最大のポイントのようです。また、(ビジネスを)やめる基準をあらかじめ設定しておくという考え方は、冷静にビジネスを行うためのポイントかもしれません。この本で、最も印象に残ったのは「おわりに(あとがき)」の以下の文章でした。「起業や新規事業について執筆しておきながら、申し上げるのもなんですが、起業や転職は、基本的におすすめしません。」この理由は、起業すること(そのもの)に喜びを感じる人でないとサラリーマン時代に比べて大変で面倒なだけとなってしまう可能性があるということでした。ただ、現在の経済状況では、本人の意志と関係なく、そういう立場にならざるを得ない人々が増えてきていると思います。そういった場合のサバイバルとしての起業、自営業のノウハウ(生活を含めて)について書かれた本があれば、読んでみたいところです。

2010年03月07日

コメント(0)

-

四国一周 伊予の国 9

現在は、伊予の国を歩いています。(仮想コース)歩行日数: 65日総歩数 : 624、509歩(3メッツ以上)平均歩数: 9、607歩/日最高歩数: 22、490歩(日光街道編、スイス大自然周遊編も含めて)総距離 : 370.95Km平均距離: 5.70Km最高距離: 13.35Km今日までに通過した札所第六十一番:香園寺第六十二番:宝寿寺第六十三番:吉祥寺第六十四番:前神寺伊予の国の札所も残り一カ所になりました。最後は、また距離が長いので、しばらくかかりそうです。3月に入り、気温が上がってきたので外を歩くのは楽になってきました。雨が降らなければ、休日はもう少しウォーキングを増やしていきたいと思います。

2010年03月07日

コメント(0)

-

消費社会の神話と構造、サブプライム後の新世界経済

消費社会の神話と構造車や家電製品等の商品(モノ)を本来もっている使用価値ではなく「記号」とし把握すること、またモノに限定せずに社会のすべての現象(ファッションから広告、教養や健康への強迫観念、暴力)へ、それをあてはめることにより、現代の消費社会の構造と問題を浮き彫りにしようという本です。思想、哲学といった分野の本は、私には少々荷が重いです。ただ、「消費は社会労働なのだ」といった断片的な文を拾っていくだけでも、消費社会の概観を感じられます。1970年にフランスで刊行された思想家ボードリヤールの著書ですが、現代でも、その考えは古びていないように思います。この本は、サブプライム後の新世界経済で、哲学的思考力を高めるために推薦されていた一冊でした。サブプライム後の新世界経済では、今後の経済予測力を高めるために、経済学だけでなく歴史学、心理学、哲学と幅広い学問を身につける必要性が書かれていました。その中で哲学は、物事(現実の社会)の全体構造を正確に(単純化して)認識するために身につける必要があるとの事でした。個別的には、同意できる、できないという部分もありますが、全体的には参考になる事が多いと思いました。以前、ブログで紹介した鳩山首相、こうすれば日本は晴れる!と同じ著者の本です。

2010年03月05日

コメント(1)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

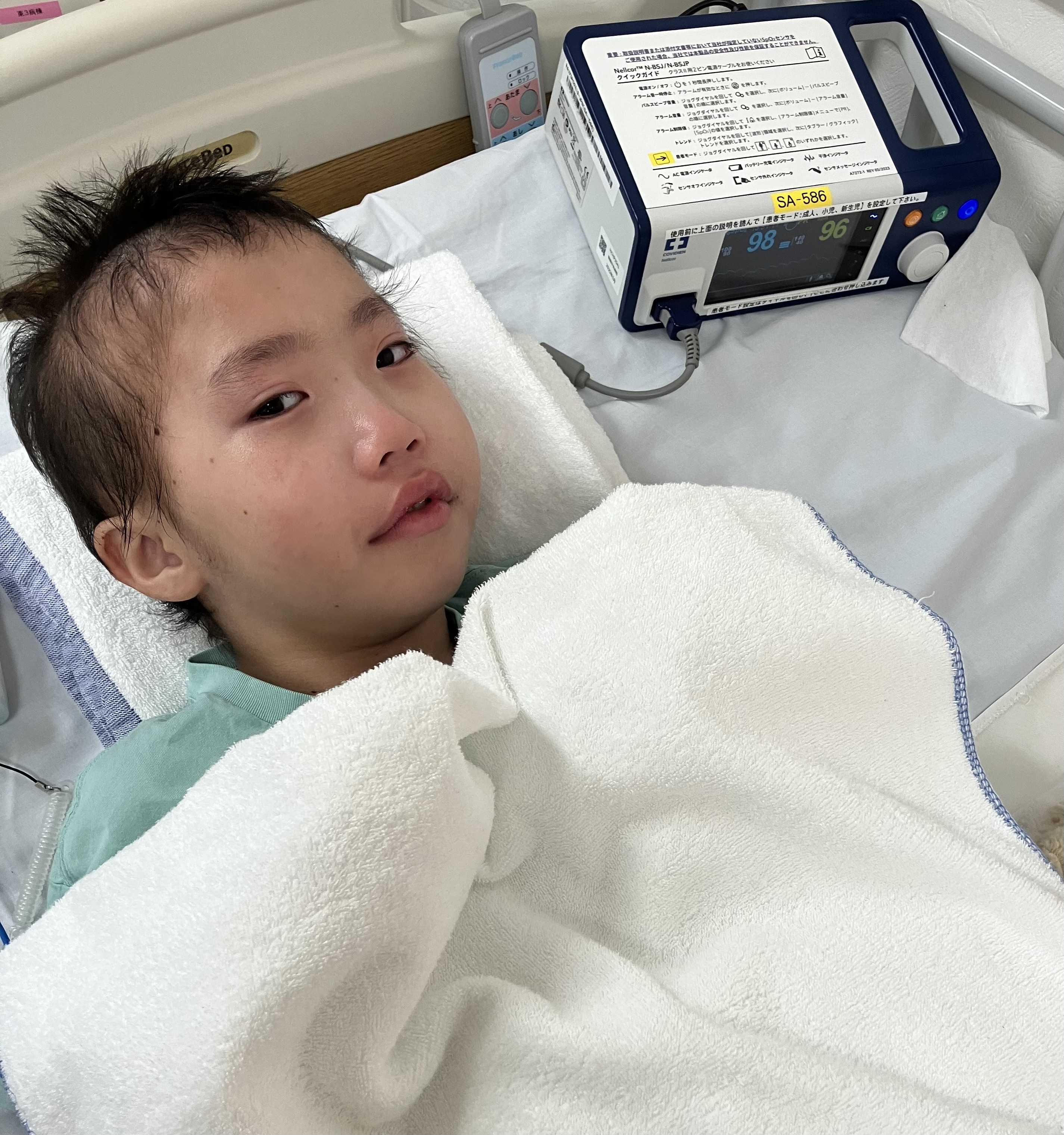

- 闘病記

- 長男🐻退院のメド👀(入院3日目)

- (2025-11-20 12:00:11)

-

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-