2011年04月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

シャッフル 白金アートコンプレックス合同展覧会

広尾駅から白金に向かって外苑西通りを歩いていくと昔ながらの住宅街や商店街がある。川の上を高速が走り、大通りを越え川を渡った細い通りに入ると、静かな住宅街の一画にこのビルがあった。小さなマンションのようなビルで、派手な看板があるわけでなく、最初は気づかずに通り過ぎてしまった。ここは、画廊や古美術店が入っている5階建てのビルで、人通りのさほど多くない、こんな住宅街の中にあること自体にまず驚いた。まさに現実の中の非日常という印象で、ドキドキしながら、1階のドアを開ける。まず平安時代の根来の漆器が目についた。ところが何か不安定な台の上に載っている。この台自体も現代アートの作家の作品であるということ。このビルの1階から5階までの店舗の作品を各階ごちゃ混ぜに展示しているからシャッフル。現代アートと古美術の混合。なるほどやっとこの展覧会の趣旨が理解できた。4階は、平安時代の不動明王像。奥にこの像をイメージして、使用済みダンボールで作った巨大な不動明王像。ダンボールの等間隔に並べ、断面図のようにして、不動明王像を形作っている。本堀雄二という作家。覚えておこう。隣には円山応挙の掛け軸や長谷川等伯の屏風、また地蔵菩薩像が「普通」に置かれており、ゆったりとした中にも過去と現代が入り混じった密度の濃いとてもステキな空間であった。2階には、現代アートの作家たちのオブジェや人形、彫刻等が所狭しと立っている。タイトルも作家名も表示されているわけではないので、見知った作家の作品もそうでないものもある。どれも強烈なパワーを発しているのだが、中に小ぶりな平安時代の蔵王権現像があった。顔の表情が、まったく現代のギャグマンガでよく見るものと一緒で、思わず受付の女性に「これは本当に平安時代のものか」と尋ねてしまった。ポップな田名網敬一のオブジェにも負けないくらい笑えるこの蔵王権現が愛しい。白金の住宅街に出現した「異界」を堪能した。歩いて六本木まで戻ろうと思ったらところ、運よく近くのバス停に港区の「ちぃばす」がやって来た。この小さなバスに乗り六本木ヒルズへ向かう。途中、大通りをいきなり左折し、すれ違いができないような狭い急坂を一気に上った時には少々興奮した。このあたりもワンダーランドだ。(4/16)

2011年04月28日

コメント(1)

-

芸大コレクション展

地下の一方の部屋が今年の芸大コレクション展の会場となっている。入るとすぐ左手に高山辰雄の「砂丘」がある。砂丘の風紋の上に座る女子高生。高山の芸大卒業制作。モデルはのちの高山夫人となる方。静かな画面の中に青春の熱情が秘められている感じがする私の好きな絵の一枚。小倉遊亀の「径」は、作者の宗教的感動を表した絵とのこと。先頭の母親が持つかごの中には美しい草花。女の子は祈るように傘をささげ持つ。そして続く犬がお茶目だ。杉山寧の「野」ははじめて見た。ススキ野原のなかで遊ぶ少女たち。真ん中の子どもは手にすずめを抱えている。つぶらな眼が可愛くてならない。ここが昔の荻窪の光景とは誰が想像できよう。平櫛田中の「転生」も初見であるが、驚きの作品。鬼が子どもをまいからといって吐き出す場面。よく見ると舌だと思っていたのが、子どもの形をしていた。迫真の彫刻。田中恐るべし。快慶の大日如来像がある。昨年、石山寺の塔の中の快慶作の大日如来像を見たばかり。横に廻ると耳の穴から反対側の光が見えたので、頭の中が空洞だということがよく分かる。ちょうど仏像を眺めている時に地震が起きた。震度4とのこと。地下だとさほど揺れを感じないのだが、閉じ込められたらと不安になる。ただ仏に祈るのみ。

2011年04月17日

コメント(0)

-

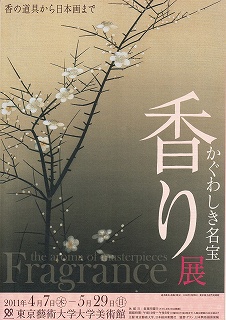

香り かぐわしき名宝 東京藝術大学大学美術館

「香り」が日本文化の中でどう扱われているか、美術の視点から捉えようとする展覧会。そもそも、香りが文化の側面で捉えられるのは、仏教伝来によって香木を焚くことが始まりであるということをはじめて知った次第。香り~いい匂い~という概念は、例えば自然の草花から生まれたものかなぁと思っていた。香木が淡路島に流れ着いたところから、香りの文化が始まる。仏の住む西方浄土はよい香りで満ち溢れているとのこと。だからお香を焚くのだ。奈良博所蔵の十一面観音像が出展されていた。この仏像はこれまで何度も見ている。私の好きな仏像のひとつである。白檀などでできた檀像は、堅い木であるため、細かい飾りも美しく彫れるのが特色であると理解していたのだが、実はこれらの木は、よい香りがするのだということに気づかされた。現在も、足と蓮華座の間から香りが漂うとのこと。ここにも仏と香りの関係があったのかと改めて知った。香りの文化は、やがて香道という「道」にまでなってしまうほど奥深いものになる。茶道をやっていたことから、興味はあるのだが、実は嗅覚が鈍いもので(花粉症のせいでもある)、せいぜい香炉とか香合を見て楽しむくらいだ。香りと関連する絵画。実際に香りを楽しんでいる光景、例えば香を焚く美人像などの浮世絵の展示は、この展覧会の企画どおりだと納得しながら眺めていたが、役者の死絵が出てきたのには驚いた。なるほど死者にも線香を添えるものだからだ。香りを連想する絵画。春信の梅の枝折り、羅浮仙など梅に関する絵が多い。チラシになった御舟の夜梅は「暗香疎影」という美しい言葉をそのまま絵にしたもの。(どこからともなく漂いくる梅の花の香りと、月光などに照らされて、まばらに映る木々の影)。しかし、梅の花の香りがどんなものだったかついに思い出せなかった。思い出すのは、梅酒の香りのみ。

2011年04月17日

コメント(0)

-

江戸の人物画-姿の美、力、奇 府中市美術館

桜の季節に府中で江戸絵画というのが、ここ数年来のイベントとなっている。過去の展覧会もちょうど自分の人事異動と重なって、公園の桜花とともに鮮烈に思い出として残っている。今回は、人物画の特集。桜見物の通行人が江戸時代の人物画なんてまったく興味がないなとつぶやいていたが、一般の人々の印象はそんなものらしく、美術館の中はガラガラ。おかげでこちらは、すばらしい作品をじっくりと味わうことができた。まず、いつもこの美術館で感じるのは、江戸絵画の中でも、西洋絵画の影響を受け、一種独特の感じのするものが多いということ。油彩、遠近法たやりはりの付いた陰影、西洋人の姿など、今の感覚でいうと単なる異国情緒というよりもっと不思議な感覚がする。この奇異な感覚がとても楽しい。今回も、大久保一丘、太田洞玉、小田野直武、渡辺崋山、司馬江漢、亜欧堂田善など、蘭学者の周辺の画家たちの絵がとても興味深い。例えば太田洞玉の神農図、古代ギリシャの王様のようなイメージ。渡辺崋山のヒポクラテス像は、この時代によくぞ描いたという西洋人そのままの姿。同じコーナーにあった関羽像は、暗闇の中に浮かび出る武人の姿に驚く。その他、江戸絵画の巨人、奇想の系譜の画家たちの絵も多数出展されていて、楽しめる。蕭白の「美人図」は、過去に何度か見たこともあるが、見るたびにこの狂気の女性の姿が脳裏に染みついてしまうのだ。応挙の絵も多い。今回は「元旦図」。初日の出に照らされた人物の長く伸びた影が味わい深い。タイトルが無かったら夕陽に照らされた男がセンチメンタルにたたずむ姿のようにも思える。女は命を削るという広重の「命図」。なるほどなぁと感心。祇園井特の「観桜美人図」。やはり彼の描く女性は濃い。かさを差す次女のなんとまん丸な顔のこと。芦雪や若冲、千がい和尚の脱力系の絵も楽しいが、今回もやはり蕭白の力強い絵に心打たれる。「東方朔・西王母図」や「太公望・登竜門図」など、これぞ蕭白という大胆にして繊細な水墨画。鯉と龍の絵も数々見ているが、蕭白のこの龍の絵は小品ながら、すばらしい出来だと思う。その他、まだまだすばらしい絵が多数。この府中は、震災の記憶とも相まって忘れられない展覧会となるだろう。

2011年04月09日

コメント(4)

-

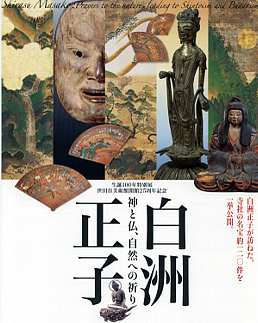

白洲 正子展 世田谷美術館

実は白洲正子の書籍はまったく読んだことがなかった。新潮社のとんぼの本でその名前を見かけるくらいで、古美術方面の随筆家くらいの知識しかなかった。だから今回の展覧会も、はじめは興味が沸かなかったのだが、十一面観音などの仏像が多数展示されるらしいという情報を聞いて、出かける気になった。世田谷美術館で行う仏像の展覧会は、かつて蔵王権現や中尊寺のすばらしい展示が印象に残っていたからである。だから今回の展覧会も、白洲正子という人物を知らなくても、十二分に楽しめた。展覧会への導入がすばらしい。廊下を通ると滝の音が聞こえる。そしてホールの中央では、予想通り那智の滝の映像。いいつかみである。そして、那智の滝とくれば、那智参詣曼荼羅図。ただこの曼荼羅の見方が分からないので残念。音声ガイドでは説明されていたのであろうか。滝などの自然信仰から、神や仏への信仰へとうまい構成と興味深い展示物で、それぞれのコーナーで引き付けられた。白洲正子の文章がちょうど展示解説となっている。神像というのは、仏像と異なって、顔つきも淡白で、躍動感も感じないのだが、そこがかえって面白い。やはり独特の「気」を感じる。仏像のコーナーでは、奈良・大蔵寺の天部立像。白洲正子が書いているが、神像のような硬さのある仏像である。三重県観菩提寺の十一面観音立像は、いじめっ子のような顔つきに見えてならない。私のお気に入りは、海住山寺の端正な顔立ちの十一面観音である。松尾寺の焼け焦げた千手観音像のトルソーは、焼けた結果として、「美」が生まれたのかと少々複雑な気持ちで眺める。その他、平等院鳳凰堂の雲中供養菩薩や円空仏、そして鬼を左右に従えた役行者など、数々の仏像に出会えて、見応えがあった。桜の花も幾分ほころんできて、外はお花見ムードであったが、美術館の中に一歩入ると、神や仏の「気」で満たされた濃密かつ神秘的な空間となり、震災のことも浮世のこともしばらく忘れ、自分の心の中の素朴な気持ちを感じることができた。

2011年04月03日

コメント(10)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 僕の夢のコレクション(158) タイムク…

- (2025-11-25 23:57:08)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月19日のお出かけ 小ネタ

- (2025-11-25 23:40:05)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…

- (2025-11-26 00:00:05)

-