2011年06月の記事

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

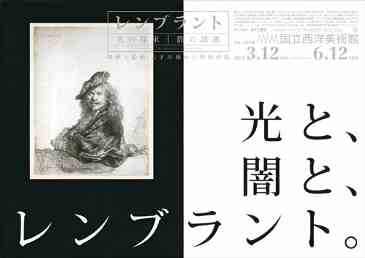

レンブラント 光の探求/闇の誘惑 国立西洋美術館

ようやく、レンブラント展に出かけることができた。土曜日午前中。会期末近いので、入場券売り場には長い列。会場内も大混雑。いつもはめげるのだが、今日は久々の美術館ということで、気合を入れて、最前列に並ぶ。版画は間近ではないとよく分からないから。ちょっと前の日曜美術館の「レンブラント傑作10選」で取り上げられた作品を見るのも楽しみにしていた。まずは、油彩の「アトリエの画家」。レンブラント22歳の頃の作品。若者は「俺が俺が」と自己主張が強いものだが、この作品は画家は後ろに退き、イーゼルに立てかけたキャンバスが主役となっている。キャンバスの白い直線の鮮やかさが目を引く。画家としての決意がにじみ出ている。レンブラントの自画像でも、自分の顔を影で暗くしているものが多いが、この時代にここまで、自分の感情を自画像に封じ込めた作品を描くことができるというのは、やはりレンブラントは天才なのだなぁと思う。これも油彩の「東洋風の衣装をまとう自画像」。名声も富みも最高潮にある時期の自画像だろう。黄金の衣装の輝き。この写実的な味わいが、この時代の絵が好きな理由のひとつである。そうそう、どうしてレンブラントは、自画像ばかり描いていたのかと常々疑問に思っていたのだが、展覧会の解説に、当時は有名な画家の自画像の市場があったということが書いてあり、やっと理解できた。単なるナルシストではなかったわけだ。展覧会の大部分を占める版画。やはり黒い版画はの迫力を感じる。闇の中にほんのり浮かぶろうそくやランプの灯り。周囲にはぼんやりと闇に溶け込んだ人々の顔が見える。こんな感じの絵も多い。まるで、暗闇の中にしばらくいるとだんだん目がなじんで、周囲が見えてるような感覚である。あとは、光と影を効果的に使った宗教画。和紙に摺ると黒のグラデーションが、西洋紙よりも格段に深まるといこともよく分かるように展示されていた。レンブラントの版画の最高傑作といわれる「3本の木」。明るい空に向かって、写生をする画家の背後は、雲が渦巻き、嵐が迫ってくる。のんびりしているように見えながら、実はドラマチックな場面だ。右下に密会中の男女が描かれていると解説があったが、見つからなかったのが残念。最初のコーナーで、レンブラントと同時代の画家の版画が展示されていた。その中で、ワレラン・ヴァヤンという画家の「ヴァニタス、壁龕の静物」には感激した。消えかけたろうそくと髑髏。メゾチントで摺られており、黒い諧調がすばらしい。レンブラントもメゾチントの作品を作っていればなぁと感じた。しかし、「光と、闇と、レンブラント」って実にうまいコピーだ。

2011年06月05日

コメント(0)

-

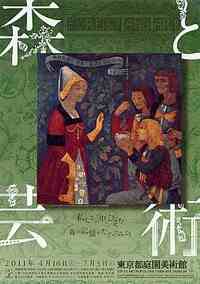

森と芸術 東京都庭園美術館

古今の洋画、版画、工芸品、写真、オブジェなどから森と人間のかかわりを探るというテーマは、すばらしい着眼点だと感じた。青葉茂れる今日この頃。樹木に囲まれた庭園美術館の雰囲気にぴったりな展覧会である。玄関のエントランスは東京大学博物館のさまざまな骨格標本などの展示があり、ワクワクドキドキ感を演出し期待が盛り上がり、ホールでは、私のお気に入り画家のボーシャンの「楽園」が展示されていた。いきなり、コローとかロイスダールとなど本格的な森の絵ではなく、素朴派のゆるい絵を飾るところがうまい。そして、観客はだんだん深い森の中に迷い込んでいくのだ。ここでは、さまざまなジャンルの作品に出会える。素朴派があったり、バルビゾン派があったり、シュルレアリスムがあったり、19世紀の版画があったり、岡本太郎の作品まである。ジョン・マーティンの版画、「エヴァを誘惑するサタン」の小さいながらもダイナミックな構図に見とれてしまった。暗い森に光の射す様子。幻想的な画面。見ていてスカッとする。ヘンリー・フューズリの「真夏の夜の夢」も同様。両者とも、かつてどこかで見ているが、改めて、名前をインプットし直した。クールベやコローの深い森の油彩画も本領発揮。ザ・定番という感じで眺めていると、やがて、ガレやドーム兄弟のガラスの花器のコーナーへ。見慣れているはずの花器ではあるが、今までの流れで、森の中の生き物に実際に出会ったようで、しっかりとツボにはまった。2階では、「シュルレアリズムの森」のコーナーがよい。エルンストの描く森も不自然さも無く、この文脈の中に溶け込んでいる。宮崎県立美術館のレオノーラ・キャリントンの「狩猟」は、依然、シュルレアリズム展で見て以来、好きになった絵。空飛ぶじゅうたんの下に蛹のようにぶら下がっている獲物と、不思議な狩人。ぞくぞくする絵だ。この後、この画家の訃報を聞くことになった。森に囲まれた邸宅の中にさらに森が存在しているような展覧会。メジャーからマイナーまで、強烈な印象を放つ作品がずっと並んで、本当に森の中をさ迷ってしまったような感覚だった。

2011年06月03日

コメント(0)

全2件 (2件中 1-2件目)

1

-

-

- 『眠らない大陸クロノス』について語…

- みみっちー

- (2025-11-22 02:38:23)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 多摩動物公園 オラウータンの赤ちゃ…

- (2025-11-26 00:00:05)

-

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 11/26水沢・名古屋・園田の1点勝負…

- (2025-11-25 22:43:54)

-