2013年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その14-9/21 カレル橋へ)

カレル橋に向かって坂を下ると、カレル橋入り口にある塔のアーケードが見えてきた。カメラをズームしてみると、観光客でごった返している事が確認できた。なるほどこの日は土曜日。橋塔。両側にはボヘミアンクリスタルや人形のみやげ物屋風な店が並んでいた。 アーチの上ではトランペットの演奏が始まった。 カレル橋(Karlův most)はチェコ共和国の首都、プラハを流れるヴルタヴァ川に架かる橋。WIKIPEDEIAによると神聖ローマ皇帝カール4世の治世下1357年に建設が始まり1402年に完成。建築家ペトル・パルレーの設計による。1841年までプラハ旧市街とその周囲をつなぐ唯一の橋であった。また、西欧と東欧の交易ルートとしてプラハが重要な地位を占めるようになった。最初は単に石橋、プラハ橋と呼ばれていたが1870年よりカレル橋と呼ばれるようになった。橋の長さは515.7メートル、幅は9.5メートル。15のアーチの上に、砂岩の切石の橋桁が渡されている。また橋を守るために3つの塔が建てられており、とくに旧市街側の塔はゴシック様式の建築として名高い。橋の欄干には15体ずつ、合計30体の聖人彫刻が並んでいると。聖書書から題材をとったり、歴史的な聖人、チェコの英雄がモデル。カレル橋の聖人像を確認しながら進む。最初の聖人像(1.救世主と双子の聖コスマスとダミアヌス像)は何故かなかった。2.聖ヴィート=ヴィトゥス像。16.聖ヴァーツラフ像 3.聖ペニート=フィリッホ像。唯一の大理石像。 17.マタの聖ヨハネとヴァロフの聖フィリックス及び聖イワン像。4.聖カイェタヌス像。18.聖ヴォイチェフ=アダルベルト像。5.聖アウグスティヌス像。 19.聖ルトガルディス。6.聖ダタイのユダ像。20.トレンティーノの聖ニコラス像。 7.パドゥアの聖アントニウス像。21.聖ウィンケンティウス・フェレリウスとプロコプ像。 8.聖ヤン・ネポムツキー像 橋上最古で、唯一のブロンズ像。台座のレリーフ(左)。ネポムツキーに告解する王妃と残酷なヴァーツラフ4世とその猟犬。プレートの猟犬に触れると願いが叶うと。 22.燭天使に守られた聖フランチェスコ像9.聖ノルベルト、ヴァーツラフ、ジギスムント像。23.聖ルドミラとヴァーツラフ像。10.洗礼者ヨハネ像。 24.聖ボルジャ・フランシスコ像。 11.キュリロスとメトデウス像。 25.聖クリストフォルス像。12.聖アンナ、聖母とみどり児像。26.聖フランシスコ・ザヴィエル像。13.ブロンズの十字架像。 27.聖ヨゼフ像。14.聖母と聖ドミニクス、トマス・アクィナス像。28.ピエタ像15.聖母と聖ベルナルドス像。29.聖バルバラ、聖マルガリータ、聖エリーザベト像。30.聖イヴォ像。カレル橋から見た ヴルタヴァ川の風景です。上流側を見る。Legion Bridgeとその先に国民劇場。 クルーズ船ものんびりと。 そしてカレル橋の観光客。 ストリートパーフォーマンスに多くの観光客が。マラー ・ストラナ橋塔が見えて来た。ストリートミュージッシャン。 聖ヴィート大聖堂の塔も見えた。似顔絵描き。

2013.09.30

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その13-9/21 プラハ城へ)

次の観光場所チェコ・プラハ城に向かう。 ブルタバ川を渡る。 バスの窓から聖ヴィート大聖堂が見えてきた。 王宮内に入るマチアス門。 マチアス門の衛兵。 中庭と王宮庁舎(現在は大統領府)第2の中庭から門をくぐった第3の中庭に入ると、目の前に圧倒的な迫力で迫ってくるのが聖ヴィート大聖堂。尖塔の高さは96.6m。聖ヴィート大聖堂のファサード。正門 豪華なゴチック様式のバラ窓。正面入り口。 大聖堂の内部は、天井の高さ34メートル、幅60メートル、奥行き124メートルの大空間。大聖堂の正式名称は「聖ヴィート、聖ヴァーツラフ、聖ヴォイテフ大聖堂」。プラハ城の内側に位置し、多くのボヘミア王の墓を有する。この大聖堂はゴシック建築の代表例であり、チェコで最も大きくて重要な教会。 この大聖堂のステンドグラスの数々に感動の連続。 柱にステンドグラスを通過した光が。 違う角度から見た聖ヴィート 大聖堂。屋根に小さな尖塔が至る所に。 プラハ城からカレル橋方面を望む。 帰りは城の横の階段をカレル橋方面に下る。

2013.09.29

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その12-9/21 チェスキー・クルムロフ歴史地区へ )

二晩宿泊した、ウィーン イベントホテル ピラミデの我々の部屋。この日はモーニングコール5:30 早々に朝食。そして7時に出発、目指すは世界遺産チェスキー・クルムロフ歴史地区。WEST AUTOBAHN A1をひたすら走る。ドナウ河に流れ込む枝川。 途中ドライブインでトイレ休憩。旨そうな生果実ジュース。西洋ミツバチの巣蜜も売られていることに、趣味の養蜂家として大感激。 ひたすら北海道に似た草原を走る。 オーストリア~チェコの国境を猛スピードで通過。 10時にチェスキークルムロフに到着。チェスキー・クルムロフの地図。チェスキー・クルムロフは、プラハから南に170Kmほど来たボヘミア地方の森の中にあり、人口が約1万4000人ほどの小さな街。 チェスキークルムロフ渡り廊下を歩く。チェスキー・クルムロフ は、チェコ・南ボヘミア州の小さな都市。クルムロフ城を含む優れた建築物と歴史的文化財で知られる。クルムロフは「川の湾曲部の湿地帯」を意味し、ドイツ語のKrumme Aueをその語源とする。チェスキーは、チェコ語で「ボヘミアの」という意味。 チェスキークルムロフ城のカラフルな塔。水車小屋。 スヴォルノスティ広場とペスト記念碑(旧市街の中心広場) 添乗員から城まで足を延ばすのは時間的に厳しいと言われたが、Sさんと果敢に挑戦。 ブルタバ川の橋の上から城の塔を望む。 石畳の感触を確かめながら、商店街の或る坂を上る。 ラトラーン通りのチェスキー・クルムロフ城の中央門、チェルヴェナー・ブラーナCervená Brána = 赤い門をくぐる。 城への入り口。 高くそびえる、聖ヴィート教会の姿も確認できた。 蛇行するブルタバ川。 教会の尖塔。 キラキラ輝くブルタヴァ川の曲線と、ボヘミアの深い緑、街並みのパステル・カラー。その美しさから人々はこの街を「眠れる森の美女」と評したのだ。何とか昼食のレストラン前の集合場所に時間通りに戻る。 レストラン内部は岩の洞窟。 スープ。 そして立ったニジマス。 全て完食。ビール代はチェコ紙幣100コルナで支払う。1コルナは約5円。 ブルタバ川がきらきら美しいかった。 ラフティングを楽しむ夫妻?

2013.09.28

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その11-9/20 ウィーン・オプショナルツアーその2)

ウィーン新王宮。650年以上もの歴史を重ね、ハプスブルク家の盛衰を見つめてきたウィーン王宮。広大な敷地の中に18もの棟が複雑に入り組んで建ち、現在では多くの博物館が入っていると。新王宮の前には、対トルコ戦争の英雄オイゲン公の騎馬像が立っていた。オイゲン公はフランスのサヴォイ家の出身で、最初はフランスのルイ14世に仕官したが、門前払い。。次に神聖ローマ皇帝レオポルト1世を訪ね、将軍として迎えられたと。 1683年、ウィーンは20万を越えるオスマン・トルコ軍に包囲されたが、オイゲン公の活躍で防衛に成功したと。 オイゲン公の騎馬像の向かい側にはカール大公の騎馬像が立っていた。皇帝フランツ1世の弟で、オーストリア軍を指揮してナポレオンと戦った将軍とのこと。カール大公の騎馬像は2本の足でバランスよく立っていた。 王室入り口近くにある聖ミヒャエル教会。ミヒャエル教会は1250年に建設されたロマネスク様式の教会。 教会入り口。再び新王宮新王宮の見事な彫像。カフェ・DEMELの本店で休憩。DEMELは多くの観光客が訪れ、ウィーン市民にも愛されている洋菓子店。特に有名な本場「ザッハー・トルテ」を楽しむ。 山盛りの生クリームを4人で分ける。 生クリームがこぼれ落ちそう。 再び散策開始。スペイン乗馬学校の白馬か。 王室の一部である聖オーガスティン教会に入る。マリア・テレジアもフランツ・ヨーゼフもここで結婚式を挙げたと。 多くの観光客で賑わっていたが、栄華を誇ったハプスブルグ家の教会にしては意外に質素。 マリア·クリスティーナの墓。ピラミッドの形をした墓でピラミッドの中心は、悲しい行列を迎える暗い口を開けていた。 パイプオルガン。 ウィーン市街の中心部には観光馬車が多い。観光馬車はフィアカー(Fiaker)と呼ばれている。 ケルントナー通りを散策。 アルベルティーナ美術館 アルベルティーナ美術館は、世界最大規模の重要なグラフィック・コレクションで知られ、デューラーの「野兎」やクリムトの女性像など美術史上の名作が所蔵されていると。更に、新たなコレクションでは、モネ、ピカソからバセリッツに至る現代美術の名作が見られるとのこと。建物は、ハプスブルク家のプライベートな宮殿だったもので、ホーフブルク王宮の南端を構成し、ウィーンの古い城壁の一部に組み込まれているのです。 ウィーン国立歌劇場。ネオ・ルネッサンス様式。19世紀 モーツァルトの「ドン・ジョバンニ」で幕を開けたとのこと。専属オーケストラであるウィーン国立歌劇場管弦楽団が、世界でも一、二の人気を争うオーケストラであるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の母体であると。 マルタ騎士団教会(Malteserkirche)。 幻想的な人形が。 市内にて再集合後、バスでシェーンブルン宮殿のコンサートへ。 既に多くの観客が。 モーツァルトとシュトラウスの楽曲の数々を宮廷オーケストラが演奏。 プログラムはモーツァルトの「フィガロの結婚」、「偽の女庭師」、「ドン・ジョバンニ」といったオペラより序曲、アリア、デュエット。ヨハン・シュトラウスの「こうもり」からの楽曲、「ジプシー男爵」、「美しく青きドナウ」、「ラデツキー行進曲」といった作品が演奏されたのであった。休憩時間を含み2時間のバラエティ豊かでハイクォリティな生演奏を大いに楽しんだのであった。 そしてこの日は深夜のホテル到着。

2013.09.27

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その10- 9/20 ウィーン・オプショナルツアーその1)

広場には多くの花屋が、そして美しい花々が。 カプツィーナー教会・皇帝納骨所。ハプスブルク家の人々はその殆において、心臓が王宮ホフブルク付属のアウグスティーナー教会に、内臓がシュテファン大聖堂に、そして残りの遺骸がこのカプツィーナー教会に安置されているのです。教会のの正面にある大きな扉は普段は閉じられているとのこと。 アルベルティーナ広場には戦争とファシズム(ナチス)を告発する記念碑が。中央に見える尖塔は、14世紀に建造されたハプスブルク家縁のアウグスティ-ナ教会の塔。 後ろに立つ2本の石柱の前にある黒っぽい石の塊は、命令に従って街路に這いつくばり掃除をするユダヤ人の年寄りの像であると。 有刺鉄線を巻かれ、人としての尊厳が奪われた表情が哀れ。この像は不正、ファシズム、戦争反対のモニュメントとのこと。アルベルティーナ広場横の美術館。世界最大規模のグラフィックコレクションで知られるアルベルティーナ美術館にはピカソやモネ、バセリッツなどの現代美術の名作も展示されているとのこと。建物自体はもともとハプスブルク家の宮殿だったため、部屋の数々は豪華に装飾されていると。王宮通用門?とハプスブルク家の象徴「双頭の鷲」。 王宮庭園内に 1901 年に建てられた温室植物園。現在は内部が改装され、蝶類の博物館とカフェ ・ レストランになっていると。 新王宮の屋根にも「双頭の鷲」が。 十七世紀のオーストリアのある修道院長のアブラハム・ア・サンタ・クララの像。 ウィーンといえばこれ、モーツァルト像と花のト音記号。 新王宮ブルク公園の一角に1896年に創られた像。モーツァルトはザルツブルク出身。25歳からウィーンに定住し、生涯に700曲以上の作品を残したのです。モーツァルトの足元には、美しい天使たちが。王宮庭園から音楽の都ウィーンの街を優しく見守っていたのです。 後ろには新王宮が。 自然史博物館。 マリア・テレジア広場のマリア・テレジア像。 美術史博物館へ向かう。 オーストリア、ドイツ、スペイン、イタリア、ベルギー、オランダの各地ハプスブルク家の領土を中心に生み出された400年間にわたる美術コレクションを中心とする美術館。美術史博物館と向かい合って建っている自然史博物館。 正門両脇の彫像。 入口から壮麗。中欧の美術館・博物館はフラッシュなしなら撮影OKのところが多いのであった。ネオ・ルネッサンス様式の建物の壮麗さに、感動しきり。2階への踊り場の中央には、アントニオ・カノーヴァ 「テセウスとケンタウロスの戦い」。 中央ホールのドーム。 豪華な装飾天井。ブリューゲル『バベルの塔』フェルメール 『絵画芸術』。フェルメールの絵に見られる鮮やかな青の「フェルメール・ブルー」が印象的。三十数点しかないフェルメールの作品、そしてベスト3に入る作品を直にこの眼で!!ルーベンス 『毛皮をまとったエレーヌ・フールマン』 ブリューゲル『雪の中の狩人』 ブリューゲル『農家の婚礼』 ラファエロ 『草原の聖母』模写する学生の姿も。 レンブラント自画像。アンチボルト 「四季 夏」。 美術史美術館はウィーンで最も人気のある美術館の一つ。ブリューゲルの『雪中の狩人』、『バベルの塔』をはじめ、フェルメール、ラファエロ、ルーベンスなどの傑作を鑑賞できたのであったが時間が足りない!!。

2013.09.26

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その9- 9/20 ベルヴェデーレ宮殿)

この門から、ベルヴェデーレ宮殿へ ベルヴェデーレとは、ラテン語で美しい眺めの意味。 300年位前のオスマントルコとの戦いで有名な将軍「オイゲン公」 の夏の離宮として造られたと。上宮下宮間の斜面に広がるバロック庭園の眺めの美しさが有名で、世界10大美景と言われているとのこと。 池に映った姿に感動。 池での遊泳禁止の看板。文化の違い?。 マリー・アントワネットが祝宴を挙げたバロック建築の宮殿。 黄色のカンナの花が美しさを増していた。 宮殿の随所には、上半身が乳房をあらわにした美女で、下半身がライオンのスフィンクスが配置され、宮殿を守っているのであった。 上宮から下宮方面を望む。ベルヴェデーレ宮殿は、上宮(南側)と下宮(北側)の2つの宮殿からなり、その間はなだらかな坂になっており、上宮からの眺望。フランス式庭園と下宮、そして、その向こうに見えるウィーンの街並みは絵になる。遠く左奥にシュテファン大聖堂の塔が見えた。 幾何学模様の庭は圧巻。 上宮にはクリムトの『接吻』やエゴン・シーレ『死と乙女』など19~20世紀オーストリア絵画がまとまって展示されていたが館内は撮影禁止。よってパンフレットより、クリムトの『接吻』。この絵は、女性に人気のある絵で、クリムト自身と恋人エミーリエ・フレーゲがモデルに描かれたと言われて「究極の愛」を表現したと言われているのです。慌ただしくベルヴェデーレ宮殿の観光を終え出口(入り口)からバスに戻る。 時間に余裕があるとのことでウイーン環状道路リンク(Ring)を車窓観光。ウィーン国立歌劇場。世界三大オペラ座の一つであるウィーン国立歌劇場。(あとの2つはパリのオペラ座とミラノのスカラ座とのこと)。1869年にモーツアルトの『ドン・ジョバンニ』で幕開けしたと。 ウィーン王宮前のテレジア像。 ギリシャ神殿のようなオーストリアの国会議事堂。正面にはアテナ女神が立っていた。古代ギリシャの英知と戦争と平和の神様。彼女は右手に勝利の女神ニケを、左手には槍を持っていた。 ウィーンの議会の前のポスターは9/29に行われる選挙に投票するように呼びかけていた。アテネの女神像の足元には4人の像が。これは、ハプスブルク家の領土を流れていた4つの川ドナウ、イン、エルベ、モルダウを表しているとガイドから。誰がどの川なのか?国会議事堂の前の騎馬像 。屋上にも巨大な像が。 ヴォティーフ教会の巨大な尖塔。ネオ・ゴシック様式で多数のステンドグラスがある教会として有名とのこと。 ウィーン最古の教会、ルプレヒト教会。ロマネスク様式が一部残る、創建は8世紀、その後11~12世紀に建て増いたとのこと。 シュテファン大聖堂。 ウィーンのシンボルで、その観光名所のひとつであるゴシック様式の大聖堂。ハプスブルク家の歴代君主の墓所であるほか、モーツァルやとコンスタンツェ・ウェーバーの結婚式が行われ、また葬儀が行われた聖堂。オーストリア公ルドルフ4世の命によって建造されたこの聖堂は、1359年に65年がかりで南塔が完成。107メートルの高さを持ち、教会の塔としてはウルム大聖堂(161メートル)、ケルン大聖堂(157メートル)についで世界で3番目の高さがあるとのこと。外観の改修工事が行われていた。 屋根瓦で描いたモザイクの様な紋章も美しかった。空に突き刺さっている尖塔。 ドンナーの泉。1737年 ハプスブルグ家の繁栄とかつ、祝うために造られた泉。 昼食はこのウィーン料理のレストランMuellerbeisl。日本語のメニューが用意されていた。 ベジタリアンのKさんは魚料理の特注品。 私はシュニッツェル、ウィーン風カツレツ。

2013.09.25

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その8-9/20 オーストリア・ウィーン散策

宿泊ホテルは イベントホテル ピラミデ。この日も朝6時から4人で早朝散歩。ホテルを出てもまだ薄暗い。 ホテルの周辺を散策。だんだんと明るくなり朝焼けが姿を現した。 そしてピークの見事な異国ウィーンの朝焼け。早起きは三文の得とはこのこと。 約1時間の散歩を終えホテルに戻る。 ロビーは広く、フロントには従業員の姿も。 朝食はバイキング。ハムは旨かった。 朝食会場の屋根がピラミッド型の開放感のあるガラス張りで、ウィーンのはずなのに、明るい南国の雰囲気を醸し出してたのであった。 この日の最初の観光は「シェーンブルン宮殿」 現地ガイドはこの地に住む日本人女性。「シェーンブルン宮殿」 はハプスブルク王朝の歴代君主が主に離宮として使用した宮殿。現在、同宮殿と庭園群は世界遺産に登録されているのです。 シェーンブルン宮殿庭園入口門の塔の上には鷲が。 女帝マリア・テレジアが子どもたちの住居にするため改造し、1794年に完成。マリア・テレジア・イエローの外観が美しい宮殿。 建物は、あらゆる部屋を合計すると1,441室あり、両翼の端から端まで180m シェーンブルン宮殿内の大ギャラリー。宮廷の大宴会や舞踏会が開かれた豪華な大ホールの天井。1814年、「会議は踊る」と揶揄されたウィーン会議に使用されたと。 (写真はパンフレットより転載)宮殿の入口近くには馬車の乗り場が。馬で周辺を走ることができるのです。芝生の緑と周囲の花々、そして中心に白き彫像。 庭園の周囲には多くの彫像が。 シェーンブルン宮殿庭園 シェーンブルン宮殿庭園とグロリエッテ 水たまりに映ったシェーンブルン宮殿 シェーンブルン宮殿庭園とグロリエッテ シェーンブルン宮殿庭園にあるネプチューンの泉 庭園とシェーンブルン宮殿マリア・テレジア・イエローの外観が美しい宮殿そして花壇、植え込み、噴水などを幾何学的に配置した西洋庭園に感動した時間であったのです。

2013.09.24

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その7-9/19 オーストリア・ウィーンへ

再びバスで昼食のレストランに向かう。ドナウ河畔に立つスロバキア国立博物館の手前で下車。 昼食はハルシュキ。すり下ろしたジャガイモと小麦粉をゆでて作ったダンプリングと牛乳で溶いた羊乳のチーズソースを絡めたもの。カリカリに焼いたマシュルーム?が載っていた。 メインディッシュは川魚。 ドナウ河には大きな観光船が停留中。 昼食後は旧市街を散策。様々な色と形の屋根。 河畔の公園には踊る少女像が。 スロバキア国立劇場。 スロバキアの詩人フビェズドスラフ像と噴水。 旧市街の壁には、音楽家モーツァルトやリストが来た事を記したプレートが。 ハエル門(Michalská brána)旧 市街を囲む城壁に付いていた 4つの門のうち、現存する唯一の門。マリア・テレジアがこの街のさらなる発展を考えて 18世紀後半にこのミハエル門を除いて全て撤去したと。 中央広場(フラヴネー広場)にある旧市庁舎と仕掛け時計のある尖塔。現在は歴史博物館になっているとのこと。中央広場にある日本大使館の日の丸と金色に光った菊の紋章が確認できた。海外で日の丸を見ると心が和むのであった。 中 世より市の中心広場として使われた広場。様々な市の催しや集会・処刑などが行われまた市場が立ったと。広場の中心にある噴水は「ロランド噴水」と 呼ばれ、 1572年、当時のオーストリア皇帝マクシミリアン 2世の命を受けて作られたブラチスラバ最古の公共水汲み場。その中心に立つ騎士像は皇帝マクシミリアン。 ナポレオンが肘をかけているベンチ。多くのカップルがベンチに腰掛け記念撮影。我がツアーのご夫妻も。 30分ほどの自由時間になり中央広場周辺を散策。 プリマティア宮殿内の教会入り口。教会内部ではミサが行われていた。 祭壇上部。 フランシスコ教会。この「フランシスコ教会 Franciscan Church」の歴史は13世紀に始まるようで、聖マルティン大聖堂と並んでブラチスラヴァでも最古の教会の一つとのこと。ブラチスラバは愉快な街。これは像ではなく本物の人間。 マンホールから覗く人の銅像はお馴染。 我が旅友の女性二人も像と一緒に。2Fの窓の外に座っている像。 ブラチスラバ市庁舎。ユーロ旗、スロバキア国旗、ブラチスラバの市旗が掲げられていた。 プラチスタバの観光を終え、バスでオーストリア・ウィーンに向かう。ノルドオスト・アウトバ^ンA6を利用して70km弱のウィーンへ。ここにも車窓から風力発電が見えた。スロヴァキアとオーストリアの国境を通過。 ウイーン市内のStadtpark(市立公園)近くでバスを降りる。ウィーン 市立公園 案内図。 ドナウ河に流れ込むウィーン川は公園の中央を南北に流れる川 。市立公園の中に建っているヨハンシュトラウスの像 ウィーン出身の音楽家はモーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、シュトラウスも・オーストリアの人口はわずか800万人余りだが、有名な作曲家だけでなく、ウィーン大学卒からはノーベル賞の受賞者が何と13名も出ていると現地添乗員から。公園西端に ヒューブナークアサロンが。ウイーン音楽の魅力的な演奏を聴ける場所。前方には花時計が午後5:50を指していた。 銅像の横で歌唱練習をしている女性の姿。 夕食レストランに到着。 スープは旨し。 米は堅くボロボロ。 デザートはオーストリアを代表する菓子として知られているアプフェルシュトゥルーデル。

2013.09.23

コメント(2)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その6-9/19 スロヴァキア・ブラチスラヴァへ)

ブダペストの宿泊ホテルはゴールデン パーク ホテル。 ホテルフロント。 我々のツインの部屋日本のビジネスホテルと同じ。4人での早朝散歩への前に朝食をとる。ホテルの前にあるブダペスト・ケレッティ(東駅)。ブダペストで最大のターミナル駅。バロシュ広場(Baross)に面しているがこの広場は現在工事中であった。。東駅構内。ドームを有する風格のある駅舎は、1881年から1884年にかけて建てられ、その当時ヨーロッパではもっともモダンな駅舎とされていたとのこと。 ブダペストを発着するほとんどの国際列車はこのブダペスト東駅が利用されているのだ。ウィーンやプラハに向かう国際線の発車時刻表。 歴史を感じられる列車車両。 正面の大きな飾り窓を駅舎構内から。 ファサード(建築物の正面デザイン)。多くの人物像が。2つの彫像はジョージ・スチーブンソンとジェームズ・ワット。 そして市内を通過しスロヴァキア・ブラチスラヴァに向かう。途中、再びドナウ川を渡る。 高速道路M1を利用。交通量はかなり多い。 至る所に風力発電が。 途中、ハンガリーとスロヴァキア国境を通過。島国に住む日本人にとって、陸つづきの国境が、なぜか不思議な感じがその都度するのは私だけではないはず。東欧の主要国が2004年に欧州連合(EU)に加盟して9年、シェンゲン条約に加盟して5年になる。シェンゲン協定によって国境検査が撤廃された区域は2008年12月以降で25のヨーロッパの国に広がっており、その人口は4億人。超社会主義時代の国家や国境が極めて硬直的だったのと比べ、正反対の状況が生まれたと添乗員のHさんの説明。国という敷居が低くなる中、西から東へ企業進出が進み、東から西への出稼ぎ労働が増えていると。 再びドナウ川を渡る。ドナウ川はドイツ南部の森林地帯「シュヴァルツヴァルト(黒い森)」に端を発し、概ね東から南東方向に流れ、東欧各国を含む10ヶ国を通って黒海に注ぐ重要な国際河川。河口にはドナウ・デルタが広がる全長は2,850 kmの河川。 我々の移動バス。 ブダペストから200km以上を走り2時間弱でプラチスラヴァの街に到着。窓横にプラチスラヴァ城が見えてきた。 城壁の横をバスは進む。 プラチスラバ城の隣に立つ国会議事堂の前の女性像。国会議事堂は小さなホールのような新しい建物。人口540万~550万の小さな国なので、これで事足りるのであろうか。 ウィーン門 。このウィーン門をくぐり登城 。ウィーン門をくぐり、少しなだらかな坂道を登って行くと、左手に宮殿が見えてきて、正面に城門が。元はケルト人やローマ人の砦があった場所で、9世紀にモラバ王国の宮殿や教会が建てられた。18世紀にマリア=テレジアの居城として使われ、現在は城内に歴史博物館と音楽博物館が併設されているとのこと。四角い建物の四隅にそれぞれ塔を持つ独特の外観から「ひっくり返したテーブル」などと呼ばれて親しまれている城。 宮殿の前庭には騎馬像が立っていた。大モラヴィア王国時代のスヴァトブルク王の像。 ドウナ川のほとりの高台にあるので、これまた絶景。青空を背景に白亜の城が輝いていた。 ドナウ川の橋の欄干の上(下の写真の空飛ぶ円盤状のところ)のレストランと展望台。川向こう数キロ程度までがスロバキア領で、その向こうがオーストリアである。眺望は抜群。 赤い車は、市内を回る観光バスであると。城内敷地まで来るようだ。

2013.09.22

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その5-9/18 ブダペスト市内観光3)

ゲレルトの丘に到着。ドナウ川にそそり立つ標高235mの岩山。丘の頂上にあるツィタデッラと呼ばれる要塞からのドナウ川の絶景。 遠くドナウ川上流にあるマルギット島が見えた。島全体が公園になっているとのこと。手前には先ほど通過したくさり橋が。 奥のマルギット橋と右手には国会議事堂、そして手前にはくさり橋。 再びバスに乗り中央市場へ向かう。緑色の橋は建国1000年を記念して建設された自由橋。 遠く丘の上に中央広場に立つシュロの葉を掲げる女神像が。 中央市場に到着。ハンガリーのあらゆる食材が集まる市場。 こちらもモザイク様式の屋根が印象的。内部は鉄骨構造で非常に広く、2階も。1階は主に、野菜&果物、肉やサラミなどの食料品の店がこれでもかと並んでいた。カリフラワー、ニンジンそして太いキュウリが。 デンスケスイカも。今年の我が農園で栽培した同じ品種か。 肉、ハム、サラミの店。 現地ガイドの女性・・・・・・さん。 この日の夕食はこのレストランで。 「グヤーシュ」 ハンガリー起源のシチュー料理。牛肉とタマネギ、パプリカなどからなるまあまあの味。ホテルにチェックイン後一休みし、貸し切りチャーター船にてドナウ川のイルミネーションクルーズへ。 エルジェーベト橋と遠くにマーチャーシュ教会。マーチャーシュ教会をズームで。 オレンジ色に輝く国会議事堂。 くさり橋下を通過。 セーチェーニくさり橋は、全長375メートルに連なる電球が鎖のように見えることから、くさり橋と呼ばれているのです。その電球がライトアップされる夜間の姿の美しさに感動。 ブダの丘にある「王宮」。エルジェーベト橋。 ゲッレールトの丘の女神像も白く輝いていた。 くさり橋と王宮。 再び国会議事堂の輝き。 マルギット橋の北側にある船着き場から乗船し、自由橋を過ぎた南側でUターンして船着き場に戻るナイトクルージング。ドナウ川に架かるマルギット橋、くさり橋、エルジェーベト橋、自由橋や、川岸にある国会議事堂、教会、大学などの建物、そして丘の上にある王宮、マーチャーシュ教会、漁夫の砦などの建物が、とても美しくライトアップされていたのであった。ブダペストの夜を、やや寒かった、がいや爽やかな風を浴びて楽しく過ごした忘れられないクルージングであったのだ。

2013.09.21

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その4-9/18 ブダペスト市内観光2)

聖イシュトヴァーン大聖堂の見学の後は近くにある免税店へ案内される。 店のフロントの壁にも美しい絵画が描かれていた。 天井からたくさんのカロチャ刺繍。ハンガリー大平原の南、ドナウのほとりにあるカロチャ(KALOCSA)の町や周辺の村で生まれた刺繍で、一般的に「カロチャ刺繍」と呼ばれているもの。 カロチャ刺繍を纏った可愛い人形も。妻そして同僚への土産にカロチャ刺繍を早くも購入。軽さが魅力なのであった。 ツアーの女性軍も土産の購入に時間を要していた。私とSさんは、旅友の母娘さんに勧められて、この店の前のアイスクリーム屋さんへ。 マンゴウとカシューナッツのアイスクリームを楽しむ。 バスで、ブダペストに架かる重厚な鉄の吊橋「くさり橋」に向かう。 ハンガリーの首都ブダペストは、「ドナウの真珠」あるいは「ドナウの薔薇」とも呼ばれる美しい水都。都市の中央をドナウ川が流れ、西側の王宮を擁するブダ、東側の商業都市ペストという東西の性格の異なる都市を一つの都市ブダペストとして結んでいるのがこのくさり橋。くさり橋からはこの後訪ねるマチューシャ教会が見えた。 この橋が実現する以前、ブダとペストは洪水のたびに流される危険な浮き橋で結ばれ、たやすく横断できる状態ではなかったと。それを変えたのがこのくさり橋。その後、ドナウ川には次々と異なる構造形式の橋が架けられていくが、中でもくさり橋は、最初の橋にして最も美しい橋といわれているとのこと。ドナウ架橋を後押ししたのは、イシュトバーン・セーチェニー伯。セーチェニー伯はくさり橋を発想し、計画を作り、資金調達を行い実現まで漕ぎつけたと。そのためこのくさり橋は、正式にはセーチェニー橋と呼ばれているのだ。くさり橋は延長375m、幅員16mで、両岸には一対の石造の塔門が配されていた。橋桁を吊るチェーン(鎖)はイギリス、桁はハンガリーでそれぞれ鋳造されたと。その202mの中央径間は、建設当時有数の大スパンを誇ったとガイドブックに。 国会議事堂もバスの車窓から。 橋の両側のたもとにある4体のライオン像。このライオン像に関して、舌がないので除幕式の際に人々が彫刻家をからかい、彫刻家はドナウ川に投身自殺してしまったという逸話が有名であると現地ガイドから。三越??橋の見張り役とのこと。前方に王宮の下を通過するトンネルが。 ブダペストのブダ地区の丘にある要塞「漁夫の砦」に到着。世界遺産に登録されている「ドナウ河岸、ブダ城地区、アンドラーシ通りを含むブダペスト」の一部。 ネオ・ロマネスク様式の白い尖塔がきれいに並ぶ。1899年から6年かかって造られた かつて漁師が城壁を守った事から「漁夫の砦」と名づけられたとのこと。 漁夫の砦から眺めるドナウ川と対岸のペスト地区。ドナウ川を挟んで国会議事堂がある方は "ペスト地区"、漁夫の砦のある方は"ブダ地区" と呼ばれていると。国会議事堂が美しかった。 白い尖塔が薄曇りの空に突き刺さっていた。 ここにも聖イシュトヴァーンの騎馬像が。 漁夫の砦の漁夫か? マーチャーシャ教会 カラフルなタイル造りの屋根が印象的なネオ・ゴシックの建物。正式名称は「聖処女マリア教会」。ここで、歴代の王の戴冠式が行われたと。 高さ88mの尖塔。教会の上には指輪をくわえたカラス?? 西側にある正門。天使に囲まれた幼子イエスを抱く聖母マリアの姿が上部に彫刻されていた。 礼拝堂内部。 二重の十字架は国の象徴。 正面のネオ・ゴシック様式の聖堂主祭壇には。聖母マリアが飾られていた。 その後ろには美しいステンドグラスが。 聖堂内には、聖書の物語をモチーフにしたステンドグラスが。聖堂の南側にある3ヵ所のアーチ状の窓を飾るステンドグラス。 こちらは花の模様。 説教壇の上にも尖塔が。聖イムレ祭壇。イムレはイシュトヴァーン1世の息子。後継者にと教育されていたが、24才で不慮の死を遂げたと。祭壇には彼の生涯が描かれているとのこと。 19世紀後半、ハプスブルグ帝国のフランツ・ヨーゼフ皇帝と王妃エリザベートが、ハンガリーの王、王妃となるべくここで戴冠式を行なったのだ。

2013.09.20

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その3-9/18 ブダペスト市内観光1)

ブタペスト・リスト・フェレンツ国際空港に現地時間12:15過ぎに到着。 2011年3月リスト・フェレンツ(ドイツ語:フランツ・リスト)生誕200周年を記念して、フェリヘジ国際空港からリスト・フェレンツ国際空港に名称が変更されたとのこと。 専用バスにて市内観光開始。ドライバーは若いシャイなハンガリー人、彼がこれからワルシャワまで我々のバスのドライバー。安全運転を祈る。 国立西洋美術館。英雄広場の右側に建つ、建国1000年を記念し造られた美術館。アテネのパルテノン神殿を彷彿とさせる新古典主義の威風堂々とした外観は一際目を引いたのだ。ハプスブルグ家のコレクションが元になっている西洋美術館には、ラファエロ、レンブラント、ルーベンス、ベラスケス、ゴヤ、ブリューゲル、エル・グレコなど、西洋絵画の名立たる巨匠たちの作品が一堂に集められ、その収集量は膨大の一言とのことであるが残念ながら今回の観光コースとはなっておらず残念!!。 英雄広場。聖イシュトヴァーン大聖堂訪問前に車窓からの観光。中央36mのポールに大天使ガブリエルが立ち、両脇には歴代王や独立戦争に貢献した貴族など14体の像が並んでいるのだが、車窓からは全てを確認できなかった。大天使ガブリエルの足元には、マジャル族の隊長アールパートや他の部族長の騎馬像が囲んでいた。ハンガリー建国1000年を記念して1896年に造られた大きな広場。翌日の早朝散歩で再度訪れようと思ったがホテルから歩ける距離ではなかったのであった。 現代美術館。広場の左側には現代美術館があり、向き合うようにして建つ2つの建物は共にシッケンダンツ・アルベルトとヘルツォーグ・フェレップの共同設計とのこと。なるほど二つとも外観がアテネのパルテノン神殿によく似ていたのであった。 Andránssy út (アンドラーシ通り) 沿いにある Magyar Allami Operahaz (国立オペラ座)。 壁には多くの彫像が置かれていた。 右手には、リスト・フェレンツの像が。 建物の左手には劇場の創立者のエルケル・フェレンツの像が置かれていた。 ブダペストで最大の聖堂、聖イシュトヴァーン大聖堂に到着。ハンガリー国会議事堂と並んで、ブダペストで最も高い建造物。建物高96m、幅55m、奥行87.4m。 1851年に着工し、54年後の1905年に完成。ハンガリー王国の初代国王イシュトヴァーン1世にちなんで名づけられたとのこと。大聖堂のドームの高さ96メートル、これはハンガリーのあるカルパチア盆地にマジャール民族が入ってきた西暦896年にちなんで作られたと。 正面の破風には聖母マリアを囲む聖人が彫刻されていた。 聖母マリアを囲む聖人をズームイン。 正面の左右には2つの大きな鐘楼。右の鐘楼下の彫像。 イシュトヴァーンか?左の鐘楼下の彫像。こちらもイシュトヴァーンか? 聖堂入口。キリスト復活を描いたモザイクが黄金に輝いていた。 その下にも聖イシュトヴァーンの胸像が掲げられ、我々を迎えてくれた。現地添乗員に案内され、聖堂内へ。内部に足を踏み入れると、さらに息をのむ美しさが広がっています。豪華な装飾と荘厳な雰囲気が調和したこの空間は、まるで芸術作品の中にいるような感覚。黄金に輝く天井と荘厳なドーム。直径22mの巨大ドームは圧巻そのもの。 高さ96mもあるというドームの天井から光が差し込むようになっていて、内部は非常に明るかった。カメラ設定を変えて。繊細なモザイクとフレスコ画が施され、天井全体が芸術作品のように彩られていた。特に中央のドームには、キリストを描いた壮大な天井画があり、そのスケールと緻密なディテールに圧倒されたのであった。ズームして。パイプオルガン。 美しい豪華絢爛なステンドグラス。 こちらのステンドグラスも見事。 ズームして見事なステンドグラスをさらに追う。 ズームしてさらに。 聖イシュトヴァーンの ミイラ化した「聖なる右手」が納められていると。

2013.09.19

コメント(1)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その2-9/18 カタール・ドーハへ)

爆睡後さらにうとうとと。気がつけばインド上空に。成田離陸から既に6時間強。2回目の機内食。 アラビア半島上空へ。 そして約11時間でドバイ国際空港に着陸。 バスにてターミナルビルに移動。この空港はブリッジがないため昨年のトルコ・イスタンブール旅行以来のバス移動。空港ターミナルは到着、乗り換え等、色で区別できるからわかりやすい。 黄色のチケットホルダーを持っている私達はTRANSIT用のビルにて下車。空港でブダペスト行きまで4時間ほどの待ち時間。添乗員から説明を聞く。 免税店を散策。電化製品売り場のビデオカメラの前で4人で撮影、 大きな金塊が展示されていた。「invest in GOLD(金投資)」と表示があるが実はチョコレート?。 免税店には金製品の数々が販売されていた。この空港では金製品を量り売りしていると。しかしながら私には全く縁がない光景。白装束であるカンドーラ、またはディスダーシャと呼ばれる装束を身にまとった人形。アラブ湾岸諸国の男性の特有の衣装。頭にかぶるゴドラが印象的。こちらはアバーヤを纏った女性。アラビア半島の国々の伝統的民族衣装。砂漠地帯の強い直射日光から全身の肌を守ることができると。色は黒いものが多く、女性の体のラインを最大限に隠すことが出来る。女性が外出時には必ず着用することが法律上の義務となっている諸国も多いのである。これは本物の女性ではなくポスター写真を撮影したもの。 カタール・ドーハ空港のラウンジビルディングの写真。ブダペストまでは同じくカタール航空のQR947便 07:40発。同じくバスにて飛行機に移動。前方にはドーハの街のビル群が見えた。定刻にブダペストに向けて離陸。ドーハ湾岸には多くの高層ビルが林立していた。 カタールは豊富なオイルマネーにより国民は所得税がかからないとのこと。さらに、医療費、電気代、電話代が無料、大学を卒業すると一定の土地を無償で借りることができ、10年後には自分のものとなると。 バーレーン上空。 サウジアラビア・シュバイル上空。再び機内食。

2013.09.18

コメント(0)

-

中欧とポーランド 6ヵ国10日間の旅(その1-9/17 成田出発)

今日から『中欧とポーランド 6ヵ国10日間』の旅 が始まったのです。午前中は、前日の台風の後片付けとミツバチのオオスズメバチ対策のトラップの設置作業を実施。自宅に戻りシャワーを浴び着替える。13時にSさんが車で迎えに来てくれた。新横浜駅で今回の旅友のU&Kさんとおちあうべく出発。途中新横浜・日産スタジアム横を通り新横浜駅まで1時間で到着。約束の14時に合流し、4人で成田空港へ向かう。 今回も、旅の安全を祈願するために成田山新勝寺に向かう。この場所に来るのは旅友の女性二人は初めてとのこと。私は8月13日の印旛沼花火大会の翌日以来約1ヶ月ぶり。 成田山新勝寺の仁王門。大きな提灯が下っているのだ。 国の重要文化財、大本堂向かって右側に建つ三重塔。 息をのむような極彩色のパノラマ。 成田山新勝寺は、年間約1,200万人以上の参詣者が訪れる名刹だが、大本堂以外にもその広い境内には、数多くの見所があるのです。大本堂で旅の安全を祈願した後は、本堂裏、境内最奥に建つ、にある平和大塔に向かう。 この塔は「平和の大塔」とも呼ばれているのです。鉄筋コンクリート造、高さ58.1mの多宝塔形の仏塔で、1984年の建立。外観は二重塔だが内部は5階建て。 成田詣でを終え、成田空港到着前の軽い?食事。しばらく日本食は食べられないので、盛りそばとうな丼のセット定食を注文。 食事終了後は成田参道を散策。 Sさんが事前予約してくれていた駐車場に到着。車は帰国までこの駐車場で我々の帰りを待っているのだ。駐車場のワゴン車にトランクを載せ替えて成田空港へ送ってもらう。窓の横には見事な夕焼けが。 成田空港第一ターミナルに18時過ぎに到着。 空港内で両替、添乗員のアドバイスはユーロと1000円分のチェコ「コルナ」と4000円分のポーランド「ズロチ」に両替しておいて欲しいと。私は春のイギリス訪問時のユーロをそのままにしていたので、両替はコルナとズロチのみ。 集合時刻の20時30分まで空港内ロビーでのんびりと。第1旅客ターミナルビルにおけるアート。飛行機を模した一対のオブジェ(作:中村哲也)。向って右側の赤いオブジェ「バイオレット・オーシャン・ウエスト」。西の海の波を現しており、日本の伝統文様の一つ「海賊文様」をベースにしていると。 左側の青いオブジェ「ブルー・スカイ・イースト」。 名の通り、東の空の雲を現しており、平等院の雲中供養菩薩にある雲の文様をベースにしていると。 今回のツアーは総勢40人、数多くの海外ツアーに参加してきたがこの人数の多さは初体験。チケットを入手しチェックイン後再び時間待ち。そして全員でベテラン添乗員のHさんの旅程説明を聞いた後は出国手続き。出発便はカタール航空(QR)805便 22:30発。利用便は22:30発 QR805便。ボーイング777-300。予定時間より早めにカタール・ドーハ国際空港に向け出発。座席にはお休みセットが用意されているので、便利。中身は「歯ブラシ・アイマスク・耳栓・靴下・ポーチ」の心遣いが気に入った。離陸後1時間ほどで最初の機内食。 そして広島沖の瀬戸内海上空を通過、時間は23:30過ぎ。 カタール・ドーハ空港まで11時間のフライトを覚悟しビール、赤ワインを飲み、爆睡モードに突入したのであった。

2013.09.17

コメント(2)

-

中欧旅行へ

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク明日17日から、JTB旅物語「中欧とポーランド6ヵ国」10日間ツアーに、いつもの旅友のSさんと参加します。今回は同じく旅友のKさん、Uさんも参加され、久しぶりに一緒の海外旅行になりました。賑やかな楽しい旅行になりそうです。会社には休暇を頂き、来週の3連休を有効に使うべく明日の出発となりました。出来れば14日に出発の気に入ったツアーがあれば良かったのですが。訪問国はハンガリー ⇒ スロバキア ⇒ オーストリア ⇒ チェコ ⇒ ドイツ ⇒ポーランドの6ヵ国を駆け足で巡る旅なのです。 9つの世界遺産を訪ねる旅。 ハンガリー:ブダペスト歴史地区スロバキア:プラチスラバオーストリア:シェーンブルン宮殿、ヴェルヴェデーレ宮殿チェコ:プラハ歴史地区、チェスキー・クルムロフドイツ:バスタイ渓谷、ドレスデンポーランド:ワルシャワ、クラクフ アウシュビッツ、ビルケナウ ナチスドイツ強制収容所 ヴィエリチカ岩塩坑 列車での移動やドナウ川イルミネーションクルーズも楽しむことが出来るのです。更にコンサート観賞ツアーも含まれているのです。 そして歴史に名を刻む悲劇の舞台、ナチスの強制収容所の歴史と現実を学ぶ時間も大切にしたいのです。 相変わらず超過密な旅程ではありますが、我々には相応しい旅なのです。 地球の歩き方「中欧」 も購入し出張の移動時に予習済み。詳細な旅案内「旅のしおり」も届きました。以前定期購入した「週刊 世界遺産」の本も書庫から引っ張り出して持参します。飛行機・バス内やホテルでの予習用です。『ブダペストのドナウ河岸とブダ城』 『プラハの歴史地区』 『ワルシャワの歴史地区 クラクフの歴史地区』 IPAD-min、Iphoneも持って行きます。レンタルしたWi-Fiも併せて旅の友に。地図アプリもインストールし、訪問場所にも事前にマークを。 漸くパッキングもほぼ完了。今回も見学時はリュックサックとしました。 明日はSさんが車で私の自宅に迎えに来てくれます。そして新横浜駅で女性旅友2名と合流し、そのまま車で成田空港に向かうのです。 それにしても今日は凄まじい雨と風の台風18号の来襲でした。出発が今日で無かったことは、日頃の我々の謙虚さの為せる技と身勝手に考えているのです。 と言うことで、旅から戻るまでブログはお休みとさせていただきます。

2013.09.16

コメント(0)

-

阿蘇へ

阿蘇にある我が事業所に行ってきました。羽田空港から熊本空港へ、そしてレンタカーにて我が事業所のある阿蘇へ。我々の車の前には若い女性がツーリング中。最近、女性のバイクドライバーが増えてきているのである。国道57号拡幅工事の一環で、南阿蘇村立野と大津町瀬田にまたがる比丘尼(びくに)谷に建設中のアーチ橋。道路と平行に山裾を走る豊肥本線(ほうひほんせん)の1両列車。豊肥本線は、大分駅から熊本駅に至るJR九州の鉄道路線。「阿蘇高原線」という愛称が付けられているのだ。 熊本県特産のあか牛の復興を目指すシンボルとして、南阿蘇村立野の国道57号沿いに、あるあか牛のブロンズ像。雌牛、子牛のファミリー像として実物大で建てられているのである。大阪 たこ焼きの店も。 早めの昼食に向かう。阿蘇ファームランドの手前に、阿蘇猿回し劇場の入り口看板が。 阿蘇の観光と道案内の表示板が。阿蘇が外輪山に囲まれ、その中を鉄道が走っていることが理解できるのであった。 市ノ川駅近くの食堂に決定。 先ほど車の中から見た電車がホームに向かって走ってきた。 乗客は皆無。 元祖たかなめしの「あそ路」。高菜めしを注文。漬け物は食べ放題。ホルモン味噌煮込みを3人で一皿大を注文。 これは美味。 お勧め。 熊本名物特選馬刺しも一皿注文。口の中でとろける本物の味。おでんも旨そうであったがじっと我慢。会議の始まる13時にはまだ30分以上時間がったので、「阿蘇みつばち牧場」に立ち寄る。 (株)杉養蜂園。 入り口正面には数々の蜂蜜商品が陳列されていた。係の店員からゆず入り蜂蜜ジュースをご馳走になる。 はみつばちの生態や養蜂の様子を分かりやすく紹介する資料コーナーや、実際に養蜂で使用する養蜂具の展示も行なわれていた。巣箱、オオスズメバチトラップ、隔王板、巣礎・・・・・。窓の外には、西洋ミツバチが大きな自然巣を作りこれをお客に公開していた。 ここでも既に巣箱には、多くのキイロスズメバチが来襲中。この地では「アカバチ」 と呼んでいるらしい。蜂蜜しぼりの女性二人の姿も。もちろんこれは人形。 菜の花、クローバー蜜も展示されていた。 巣蜜(巣みつ・コムハニー)はミツバチが巣に貯蔵した自然のままのハチミツ。巣も一緒に食べる蜂蜜、よって風味も栄養もこれ以上のものはないのです。10cm角で5000円以上。 これも商品とのこと。15000円と確か言っていたと思いますが。 ソフトクリームに蜂蜜をかけた「はちみつソフト」を楽しむ。 甘~~いものの数々を鑑賞し、甘~~いソフトクリームを食べていざ「甘くない」会議に出陣。

2013.09.15

コメント(0)

-

嶽きみ

青森・五所川原の同僚がトウモロコシを送ってくださいました。段ボールに立って行儀良く並べられていました。このトウモロコシは「嶽きみ」 とよばれているのです。「嶽きみ」は、標高400m~500mの岩木山麓に広がる「嶽高原」で育てられているのです。嶽高原では昼夜の気温の差が大きく、非常に甘く濃厚な味のとうもろこしが育つとのこと。「だけきみ」と呼ぶのが正しいようですが、地元では嶽のきみ(だけのきみ)とも呼ばれているのです。「きみ」とは津軽弁で「とうもろこし」のことと。「とうもろこし」→「とうきび」→「きび」→「きみ」の順で変化していったと以前同僚から。メタボな巨大トウモロコシ。トウモロコシは鮮度が落ちやすい農作物。3日目以降は急激に糖度が低下するのです。通常の流通(スーパーなど)では店頭に並ぶまでに数日要する場合もあります。美味しい状態のトウモロコシを楽しんでもらおうと、同僚が「朝採り」のとうもろこしをクール便で直送してくれたのです。 早速茹でていただきました。金色に輝く実。みずみずしいシャキシャキした歯ざわり、あとを引く飽きのこない甘味。畑のとうもろこしを生でまるかじりしても美味とのこと。そして生でもやわらかくて甘いのが嶽きみの最大の特徴とのことです。

2013.09.14

コメント(0)

-

大横綱の故郷へ

第41代横綱千代の山、第58代横綱千代の富士生誕の地である福島町にある記念館に立ち寄りました。この二大横綱の偉業を讃えたミュージアム なのです。記念館前の2横綱の銅像 第58代横綱 千代の富士。第41代横綱 千代の山。番付表。東の正横綱に千代の富士、西は大乃国。 千代の富士の実物大銅像。 「出を待つ」 千代の富士の像。横綱。史上2位の記録である通算31回の幕内最高優勝を果たした千代の富士。 「体力の限界!...気力もなくなり、引退することになりました...。」と振り絞るように言い放った千代の富士の引退記者会見を思い出す。断髪式で師匠の北の富士親方が鋏を入れた髷。 千代の富士の錦絵。 飛行機に乗せてやると千代の富士を角界に誘った千代の山(九重親方)。稽古土俵。この土俵の前がスクリーンになっていて、映像で千代の山と千代の富士の名勝負などが流されていました。この土俵で弟子達に稽古を付けたこともあるとのこと。 横綱の手形。やはり手がでかい、私の倍。 平成2年1月場所の本物の優勝額、こちらも巨大。 日本全国を見ても、ひとつの町から2人の横綱が出たのはここ福島町だけとのこと。帰路にそば畑に出会う。一面の雪景色の如し。秋そばの花が見ごろを迎えていました。 そしてそばの花が海のように一面に広がっていました。白き可憐な花。『蕎麦は七十五日』と言いますが成長が早いのです。 このそば畑を見た後はやはりそばが食べたくなるのです。福島町にある千軒そば屋。 店内には懐かしき囲炉裏も。 そばに訪花するミツバチの姿が大きなポスターになっていました。 4軒の農家だけが栽培する幻の高原そばを十割で楽しめる店とのこと。 十割そばらしからぬツルツルしたのど越しの良さが。 福島町特産の黒米ご飯を付けてくれました。そして函館の手前の北斗市(旧上磯町)にあるトラピスト修道院を見学。 1896(明治29)年創設された日本最初のカトリック男子修道院。 修道院正門。登りきった所に、入り口があります。この奥の修道院は女人禁制。 売店内にはマリア像が。 修道院内部にはこの様なステンドグラスがあると案内書より。 トラピスト発酵バターを練り込んだ特製ソフトクリームは絶品。函館空港に向かう途中に五稜郭ではなく四稜郭の案内板が目にとまり立ち寄る。箱館戦争の際に蝦夷共和国(箱館政権)が、明治2年(1869年)に現在のこの地に築城した堡塁とのこと。ウィキペデイアによると 「空堀に囲まれ、規模は東西約100メートル、南北約70メートル、周りには幅5.4メートル、高さ3メートルの土塁が巡らされ、土塁の周辺には幅2.7メートルの、深さ0.9メートルの空濠が掘られている。」とのこと。郭内には建物は建設されなかったようであるが4つの突起を持つためこの名が付いたのだと。

2013.09.13

コメント(0)

-

松前城へ

翌朝の函館山。 函館山・立待岬方面も朝陽に輝き始めた。 函館山展望台。 朝食は『函館朝市 どんぶり横町市場』 へ。市場は朝の準備中でまだ客は少なかった。朝食のメニューの多さにビックリ仰天。 活イカの活き造り定食を注文。短冊に切ったイカ刺と肝そして足をショウガ醤油で楽しむ。店員が「足に醤油をかけると動き出す」と。なるほど・・・とびっくり。 最後は足を切ってもらい口の中に。やはりイカは活き造りでなきゃダメ!足の吸盤が口の中でくっついてくるあの感じが・・・最高! 朝食後はホテルに戻り、松前城目指して雨の中を海岸線を走る。左手には函館山とその上空に重い雲が。 道の駅「しりうち」に立ち寄る。店内には歌手・北島三郎の写真がいたるところの貼られていた。店員に尋ねると、この地が出身地とのこと。物産館にはサブちゃんにちなんだ商品が販売されていた。 北島三郎と門下生。『KITAJIMA FAMILY 2013』 矢越岬。知内町西南端、福島町との境に位置する海抜30mの岬。頂上には矢越岬灯台と、義経伝説や人身御供伝説が伝えられる矢越八幡宮があるとのこと。義経は青森の竜飛岬から津軽海峡をわたりこの矢越岬に辿り着いたと。津軽海峡は波高し。 そして松前城に到着。戦国時代、豊臣秀吉によって蝦夷島王と認められた蠣崎義広(かきざきよしひろ)は、徳川家康より松前の名乗りを許され、現在の松前城の地:福山に館を築いたのだ。以来松前氏は代々福山を拠点にして幕末まで13代に渡って蝦夷地支配。石田城と並び日本における最後期の日本式城郭であるとのこと。戊辰戦争の最末期に北海道の独立を目指す旧幕府の軍(元新選組の土方歳三が率いていた)との戦いにおいて落城。天守や本丸御門などが現存したが、天守は太平洋戦争後に失火により焼失。旧城内一帯が国の史跡に指定されており、また、築城時から現存するこの本丸御門が国の重要文化財に指定されているのだ。 天守閣から見た津軽海峡入り口の日本海。松前城の金の鯱(シャチホコ)。鯱はなんのために付けられているのか?それは鯱は鯨のように水を吹くので、火災を恐れた古い時代に大きな建物に必ず取り付け、火を防ぐまじないとしたとか、或るいはどう猛な姿は敵を圧するという願いを込め、城主の権威を示す象徴として用いられたと伝えられているのだと。『搦手二ノ門』、昭和24年に松前城が焼失し、その10年後に3層の天守が復元されたが、この搦手ニノ門もその時に復元されたと。お堀には睡蓮の花が。 見事な純白のそして黄色が中心部に。 築城時から現存する『本丸御門』は国の重要文化財。松前城はコンクリートで復元されたものだが、石垣は昔のままで戊辰戦争時、榎本武揚の開陽丸に砲撃されたのだ。 その時の砲弾跡が三つ、どれもソフトボールくらいの大きさで穴は深くないが残っているのだ。そして松前城の近くにある『龍雲院』。松前家七世公廣の正室桂子の発願で、寛永2年(1625)に創建された曹洞宗の寺院。戊辰戦争の戦火を免れ、江戸時代の本堂・庫裏(ともに重文)が残っていると。『法源寺山門』法源寺は前家(蠣崎家)初期の菩提寺とのこと。この山門は、十七世紀中期に建築された切妻造、こけら葺の四脚門で、北海道の社寺建築としては最古の類に属し、つくりも良く、北海道の古い時代の社寺建築の様式を知る上で貴重であると。 雨の中、傘をさしながらの見学であったが、松前のシンボル松前城と北海道では唯一の城下町として政治・経済・文化の中心地として栄えた松前の街を楽しんだのであった。そして帰路へ。

2013.09.12

コメント(0)

-

函館夜景

タクシーで函館ロープウェイの乗り口に到着。そして往復搭乗券を購入。既に10m以上の列が。 オーストリア製のゴンドラに乗り, 海抜334mの山頂まで3分。頂上展望台からの絶景。世界三大夜景・日本三大夜景・北海道三大夜景の一つと言われてきた函館市・函館山からの夜景。陸繋島という特異な自然地形のため、湾の曲線と共に眼下に函館市街地の美しい夜景を楽しめるのが魅力。 五稜郭タワーも白く輝いていた。 多くの観光客が夜景を楽しんでいた。手すりの或る最前面まで行くのは至難の業。日本語以上に中国語(台湾語?)が至るところから聞こえてきた。 写真左側のオレンジ色のライトが赤レンガ倉庫。 右手は亀田半島方面。 標高334mから望む夜景は、湾曲に広がる光と、湾のシルエット、そして函館山の反対にある山々が相重なり合って、超美しい夜景を楽しませてくれたのであった。そして列に並び帰路のケーブルカーに乗り函館山を下ったのであった。帰りは徒歩にてホテルまでを決断。函館ハリストス正教会に立ち寄る。1861年聖ニコライが来日した日本正教会発祥の地。函館市元町にあり、ロシアビザンチン様式の聖堂は港町函館のシンボル。 こちらもライトアップされ白く輝いていた。「函館の町で美しい建物の一つは、元町の坂の途中にある「函館ハリストス正教会」である」と司馬遼太郎も書いているのである。帰路の店頭に飾られたステンドグラス風電灯。 北方歴史資料館。 高田屋嘉兵衛の業績や高田家に伝わる古文書、北方開拓の資料、日露和親条約を締結するきっかけとなった文書などが展示されていると。 壁を這う蔦がライトアップされて美しく輝く緑に。 函館 海鮮市場入り口。 函館山の「極上の眺望」に大満足し、途中夜食を済ませホテルに戻ったのであった。

2013.09.11

コメント(0)

-

函館散策

函館駅前のホテルにチェックイン。部屋の窓からの函館山を背景の街並み。函館山は標高334m、周囲約9km。牛が寝そべるような外観から臥牛山(がぎゅうざん)とも呼ばれているのだ。ホテルの下の建物の屋根に『この看板を発見したお客様に限り店内商品、割引販売いたします。 店主』の文字が。このホテルの宿泊客がターゲットの広告表示か?函館市の中心街の灯りは未だ。函館山は約2500万年前から始まった火山活動により、海中から隆起した孤島だったが、約3000年前に、海水により港側と外海側から次第に砂が堆積されて砂州ができ、函館山は渡島半島と陸続きの陸繋島になった。函館市の中心街はこの砂州の上にあると。部屋で一休み後、駅前を散策。函館駅。 ようこそ函館へ のポスター。 宿泊ホテルと赤のモニュメント。 朝市の商店街は既に殆どシャッターが。 活イカが泳ぎ回る水槽を発見。 タラバガニ。函館市青函連絡船記念館摩周丸。1988年の青函連絡船最後の日まで運航していた摩周丸を実際の乗り場であった旧函館第二岸壁に係留・保存しているのだ。 湾の海面は風による小波が。 部屋に戻り函館山を眺めると夕焼けが始まった雲がたなびいていた。 刻々と雲の色が変化するのであった。 函館山頂上の展望台にも灯りがつき始めた。 そして街の灯りも増えて、私も同僚と函館山頂上へいざ出陣。

2013.09.10

コメント(0)

-

津軽海峡を渡る

むつ市での仕事を終え、函館に向かうべく下北半島の先端、大間に向かう。前方には、釜臥山(かまふせやま)が見えた。青森県むつ市にある山。下北半島中央部に位置する恐山山地の最高峰であり標高は878.6m。 釜臥山の頂上には航空自衛隊のレーダーサイトが設置されているのだがこの日は雲に隠れてしまっていた。太平洋岸に出て、大畑の商店街へ。若き頃、この地に納入した弊社プラントが大トラブルをお越し、その応援要員として2週間ほど駐在した地なのであった。そして1週間後、人生最初で最後?の過労で病院に担ぎ込まれた地を感慨深く通過したのであった。 大間へ向かって海岸線はまなすライン国道279号を走ると、下風呂温泉の右手に『烏賊様レース』の看板を見つけ急遽立ち寄った。20mの水槽で活イカを泳がせ勝敗を競うレースと同僚から。イカのオーナーとしての参加と、イカの順位を予想する投票でも参加できるちょっとユニークなイベント。 出走したイカはオーナーへプレゼントされるため、その場で刺身を食べることができると。しかしこの日はレースは行われていなかった。それにしても『烏賊様レース』のネーミングは好き!!布海苔記念公園(蛇浦地区) 左奥の石碑には『下北半島と 共に生まれた 布海苔です』と。そしてこの碑の手前に、この地に布海苔発祥の由来を記した碑があり、「明治初頭の頃、護岸や防波堤の工事の際の捨石に布海苔が着床することが発見されたことから、捨石による布海苔産業が振興された」と記されていた。そして大間のフェリー乗り場に到着。 函館まで1.5hrの津軽海峡フェリーを予約。フェリーターミナル内部には、大間で捕れる実物大のマグロが大漁旗と共に展示されていた。 正しく大マグロ、本物なら何百キロあるのだろうか。 フェリーを予約し、この地で有名な店で昼食。『まぐろ直売 長宝丸』 大間産マグロを自社の持ち船第十一長宝丸にて水揚げし、格安にて提供して入る店とのこと。注文品は『マグロ、イカ、ウニ丼定食』。 大間のまぐろの赤身、ウニ、イカ、大間の美味を集めた『大間丼』大間埼灯台。 本州最北端に当たる下北半島大間崎の沖合にある弁天島に位置し、白と黒のツートンカラーに塗り分けられている中型灯台で、「日本の灯台50選」にも選ばれているとのこと。天気が良ければ、この後ろに北海道の山が鮮明に見えるとのことだが、この日は残念ながら全く見えなかったのであった。いや写真で見ると遠く山並みが写って入るではないか。大間崎の石川啄木の歌碑。豊国丸戦死者忠霊碑だが、豊国丸につては無知な自分であった。海軍特務艦「豊国丸」は、大間沖で爆弾を受け沈没した船であると。 石川啄木の記念碑のすぐ近くに天童よしみの歌謡碑があった。 碑文は『みちのく慕情』の歌詞の一部で、「ああ 雪が雪が舞い散る 大間崎」と。 本州最北端の大間崎。 大間崎にあるまぐろ一本釣のモニュメント。 右手は一本釣りの手の姿を表現しているのであろう。出発間際になりフェリーに乗船。 フェリー内部の駐車スペースへ案内される。車を降り、船室に向かうとエスカレータを利用出来るのであった。 いよいよフェリーを係留するロープが外され定刻の出航。 風が強く、海原には白い波が 。45分ほどして船内のナビを見た。丁度津軽海峡のど真ん中。 この津軽海峡は核兵器を搭載した外国の軍艦を含め船舶が自由に通過することができる海峡なのである。日本には国際海峡が5つあるが、これらはすべて1977年に定められた日本における領海法で特定海域として海峡の一部を公海にしたものなのである。この日も、フェリーの下でロシアの潜水艦がすれ違っている可能性も。暫くすると、前方右側に函館山が姿を現した。 函館の街からの函館山は何度と見てきたが、海から見る函館山は初体験。 遠く海上自衛隊の護衛艦『みょうこう DDG-175』の姿が。函館山の頂上の電波塔もはっきり見えてきた。 五稜郭タワーも望遠で。 函館山の頂上を目指すケーブルカーの姿も確認できた。 そして函館港に無事到着し、下船したのであった。

2013.09.09

コメント(0)

-

むつ市役所へ

この日の目的地はむつ市役所。むつ市は下北半島、陸奥湾と津軽海峡に面する、本州最北端の市。2005年の市町村合併により、青森県の総面積の約11%を占める県内で最も大きな面積を持つ自治体となったのだ。1960年に大湊田名部市から現在のむつ市に改め、日本で初めての平仮名の市なのである。経営難から閉店した大型ショッピングセンターの空き店舗に市庁舎を移転したと。 むつ市役所掲げられていたこちらも数々のポスター類を紹介いたします。『未然奉行』 高配当? あるわけないない ファンド詐欺未公開株 二倍とだまされ 大後悔ニセ社債 売られたきりで 連絡なし??????????入れ歯の金などの貴重金属を回収するのが目的?明日 9月9日は『救急の日』 。禁煙ポスター。『たばこ1本で、寿命は 5分30秒縮む』と。同僚にも見せたいポスター。『受動喫煙のない健康社会』『流されない心を持つって、大切だと思う』 と。喫煙ポスターであるが、我が心にもグサッと。通勤の道路上にも、私も反省しきり。

2013.09.08

コメント(0)

-

下北半島へ

五所川原の仕事を終え、翌日は早朝から下北半島へ。我が部屋からの岩木山の眺め。生憎、山頂は雲の中。ホテル館内の壁には、各種の青森県名産物のPRポスターが スポーツに喩えて表現されていた。青森とまとは『青森の隠し球。』青森ながいもは『妥協しない粘り強さ。』青森にんにくは『喰らえ!渾身の一球。』 青森ごぼうは『美味しさごぼう抜き』 。高速道路を利用して下北へ向かう。左手に陸奥湾が。 浅虫温泉の、岩肌が見えるはだか島と、鴎島が見えた。陸奥湾の名産物、ホタテの大きな看板。 横浜町の風力発電。 2003年10月に運転開始したVestas社製1750kW機6基。ちょうど6基は陸奥湾に向いて横一線に並べられ、牧草地の中に建設されているのだ。 陸奥湾は風が強くなり海上には白波も。

2013.09.07

コメント(0)

-

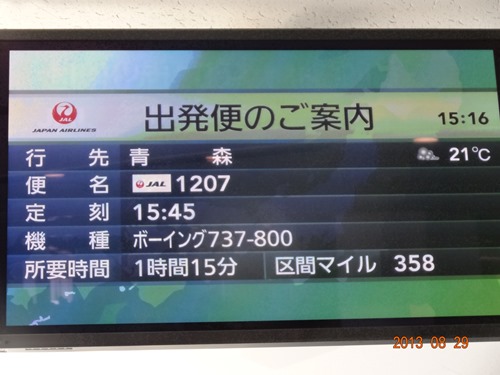

青森へ

仕事で青森に行ってきました。青森空港へはJAL便のみが運行しているのです。猪苗代湖。 福島市にある 摺上川ダム(すりかみがわダム)と茂庭っ湖(もにわっこ)。蔵王刈田岳・熊野岳・五色岳の3峰に抱かれた円型の火口湖。釜状なので「御釜」という名前がついたのです。 上空からでも、湖面はエメラルドグリーンの水をたたえ、荒々しい火口壁と対比して神秘的な雰囲気が感じ取れたのです。 太陽光が白い雲に 反射し円形の虹が。十和田湖。 何処であろうか白きドーム。 青森空港からレンタカーで五所川原へ。既にススキが道路の両側に。 岩木山。 五所川原の克雪ドーム。

2013.09.06

コメント(0)

-

酔芙蓉

我が家の庭の『酔芙蓉』が今年も開花を始めています。朝の純白の花。そして午後になると淡い紅色。夕方から夜にかけては紅色になるのです。 酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれているのです。そして昨日開花した花は既に。切ない一日花なのです夕方の酔芙蓉の姿です。明日の早朝にはピンクに染まり萎んでしまうのです。私も飲み過ぎて翌朝、酔芙蓉のようにしぼんでしまわないように注意、注意!!

2013.09.05

コメント(0)

-

角館へ

田沢湖を後にし、角館へ。武家屋敷の入り口。今にも朽ち落ちそうな店。 黒塀と緑が調和して美しい街並み。 桜の季節とは違った雰囲気が味わえたのであった。 稲庭うどんの老舗。 佐藤養助商店。入口には有り難い口上の立看板が。 天然記念物 角館のシダレザクラには背番号が。 武家屋敷通りの北端に位置する石黒家は、角館の武家屋敷のなかで、現存する最も古いもの。柴田家は非公開の建物、門の姿が見事。 苔の蒸した門の屋根は、雨上がりの武家屋敷に鮮やかな緑を放っていた。 そば処 古仙洞にて昼食。店頭には行列が。 店内はぎっしり。 稲庭うどんと地内鳥の親子丼セットを注文。 美しい手まりも売られていた。 武家屋敷 岩橋家。秋田県指定文化財。芦名氏の重臣で、芦名氏が絶えた後は佐竹北家に仕えた家柄。屋敷は江戸時代末期に改造、屋根も茅葺きから木羽葺きに変えられ現在の形に。角館の中級武士の屋敷として、間取りなどに典型的な形を残していると。樹齢300年以上の柏の木がこの家のシンボル。経済的には恵まれてはいなかった武家の質素ながらも凛とした佇まいの屋敷。「岩橋家」のシンボルともいえる『かしわ』の木。(ブナ科・落葉高木)樹齢300年前後と推定される巨木は県内でも大変珍しいとのこと。人力車が客を待っていた。 緑のもみじが陽光に輝いていた。 武家屋敷通りで角館銘菓、生もろこしが買える店。 種類豊富なもろこしは、原料の小豆にこだわった上品な甘さと口当たり。試食を楽しむ。 奇妙な枝振りの樹木。 トンボも羽を休めていた。 角館の桜のポスター。 内陸線角館駅。 雪の角館のポスター。 秋の紅葉シーズンのポスター。 そして帰路も。

2013.09.04

コメント(0)

-

田沢湖へ

玉川温泉を後にし341号線を田沢湖に向かう。途中左手には宝仙湖が。この湖は水が豊富。 田沢湖高原から見事な田沢湖の姿。 日本で最も深い湖。その全域が田沢湖抱返り県立自然公園に指定されており、日本百景にも選ばれている景勝地。 最大深度は423.4m、 湖面標高は249mであるため、最深部の湖底は海面下174.4mということになると。この深さゆえに、真冬でも湖面が凍り付くことはないとのこと。「山のはちみつ屋」さんに立ち寄る。 ミツバチ君がお出迎え。店内には各種国産蜂蜜が販売されていた。 『みっちぃ』 。世界の各種ハチミツも。トチのハチミツ。 リンゴのハチミツ。 山桜の純粋ハチミツもあることを知る。 何とオオスズメバチのハチミツ漬け。 2階建てバスの中が休憩所として開放されていた。こちらの山のはちみつ屋さん、ピザレストランと菓子&カフェとはちみつ製品の店と3軒が同じ敷地に、そして何処にも多くの観光客が。 田沢湖湖畔を走る。田沢湖とたつこ姫像。 永遠の若さと美貌を願い、湖神となったと伝えられる、伝説の美少女たつこ姫のブロンズ像。その姿は澄んだ青い湖水を背にして清楚 。田沢湖が田沢潟と呼ばれていた頃、院内にまれにみる美しい娘、辰子がいた。辰子はその美しさと若さを永久に保ちたいものと、密かに大蔵観音に百日百夜の願いをかけた。満願の夜に「北に湧く泉の水を飲めば願いがかなうであろう」とお告げがあった。辰子は、わらびを摘むと言ってひとりで家を出て、院内岳を越え、深い森の道をたどって行くと、苔蒸す岩の間に清い泉があった。喜び、手にすくい飲むと何故かますます喉が渇き、ついに腹ばいになり泉が枯れるほど飲み続けた。時が過ぎ、気がつくと辰子は大きな龍になっていた。龍になった辰子は、田沢潟の主となって湖底深くに沈んでいった。一方、辰子の母は娘の帰りを案じ、田沢潟のほとりに着き、娘が龍になったのを知って悲しみ、松明にした木の尻(薪)を投げ捨てると、それが魚になって泳いでいった。後に国鱒と呼ばれ、田沢湖にしか生息しなかった木の尻鱒という(田澤鳩留尊佛苔薩縁起より)さて、十和田湖を南祖坊に追われ、男鹿半島に八郎潟をつくり主となった八万太郎は、毎年秋の彼岸の頃、田沢湖に恋人の辰子を訪ねて冬を過ごすため、主のいない八郎潟は凍りつき、2人の龍神が住む田沢湖は冬の間も凍らない湖として知られている。(三湖物語より)【http://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/spot/tatsukodensetsu.html】

2013.09.03

コメント(1)

-

新玉川温泉・玉川温泉

大曲花火大会後の宿泊場所は新玉川温泉。眠りについたのは1時過ぎであったが、この日も6時には起床。旅館内の散策、朝風呂へ。新玉川温泉の正面玄関。 フロント。 早朝の庭。 館内の道案内は敷かれたカーペットに描かれた標識。 『世界の希湯』 へ同僚と二人で。 もちろん男湯へ。 泉質は『酸性-含二酸化炭素・2価鉄・アルミニウム-塩化物泉』とのこと。源泉を玉川温泉から取り入れた大浴場には、10種類以上の浴槽があり、客の体に合わせて利用出来るのであった。 『大浴場・源泉100%』PH1.05という塩酸が主成分の強酸性の泉質。スネの治りかかった傷がしみるのであった。 天井の作りもこれぞ『湯治場』そのもの。 『箱むし湯』。温泉蒸気が充満した箱の中でゆっくりと。 熱温泉、露天風呂。 『露天風呂&温熱浴』体の芯から温める『温熱浴』はオススメ。 地熱のある岩の上に横になって、体を温める「温熱浴」を「岩盤浴」と呼ぶのだ。 この風呂の効果? 風呂上がりは、上流に或る玉川温泉までドライブ。新玉川温泉橋からは玉川温泉が見えた。豪雪地帯を物語る雪よけのトンネル。 玉川温泉入り口。この温泉は、秋田県の仙北市田沢湖玉川にある玉川温泉。JR田沢湖駅から路線バスなら約1時間程度かかる場所。十和田八幡平国立公園の中にある玉川温泉は1680年に発見され、当初は硫黄採掘場として運営されていたとのこと。明治 時代に入ってからは湯治場として玉川温泉は発展。玉川温泉は国立公園内にあるのです。 箱根大涌谷に似た光景。白煙がもうもうと。 黄色の硫黄の華が源泉付近に。 焼山は 直径約7kmの成層火山。熊沢山、硫黄山とも言われているとのこと。ここ玉川温泉は今日の岩盤浴ブームの火付け役となったことでも知られて いると。玉川温泉は年何回かテレビでも放映されると。遊歩道上にゴザを敷き、岩盤浴を行っている多くの湯治客。 玉川温泉は1ヵ所からの温泉の湧出量がなんと毎分9000リットルにものぼるとのこと。またこの源泉のPH値が驚くことに1,2と。このデータは玉川温泉は日本一の湯量を誇るとともに、日本で唯一の強酸性の温泉であることを示していたのであった。 ボコボコと湧き出る源泉。 たくさんの湯樋(ゆどい)が設置されていた。源泉から流れ出た湯が流れる樋。玉川温泉の入口から歩いてほどなく右手に湯の華採取場が見えて来た。この湯の華にはラジウムが含まれ放射線が出ているとのこと。玉川温泉は湯治場として開発される前は、硫黄採掘場として徳川時代上期から明治時代初年まで硫黄精錬が行われていたとのこと。 湯に含まれる『湯華』が樋に付着させ、これを回収するらしい。 玉川温泉を後にし、八幡平入り口までドライブする。 北緯40度線を示すモニュメント。 帰路に『叫沢』というバス停が。以前は、この奥の噴気地帯には叫沢温泉があったが、多量の硫化水素などが発生しており、死亡事故も起こったので、現在は立ち入り禁止になっているようだ。多量の猛毒の硫化水素が出るので『叫沢』か?

2013.09.02

コメント(0)

-

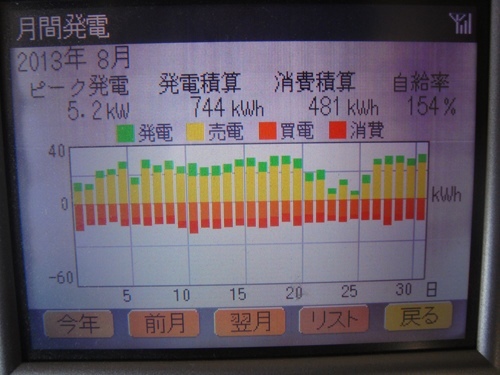

8月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の8月の実績です。発電積算は700KW越の744KWHを達成しました。8月は日本全国では集中ゲリラ豪雨の被害が多発しましたが、私の住む地域は連日猛暑の毎日。雨が欲しい日の毎日でしたが、連日の晴天。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。8月18日、19日そして31日は日間発電量は今月最高の31KWHを達成しました。 緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るので当然日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。す。 2013年のこれまでの発電、売電、買電 、消費電力のグラフです。発電積算は8月末で5299KWH。発電量の月別実績値。5月は800KWHを大きく越え842KWHそして8月は744KWH。使用電力の推移です。 買電電力の推移です。夏場の買電は 全て格安の深夜電力なのです。売電電力の推移です。そして売電金額の推移。5月は35,000円超え、8月は25,000円越えと頑張ってくれているのです。

2013.09.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 周防國・長門國一ノ宮巡りday2(元乃…

- (2025-11-19 14:06:58)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 隅田太鼓会 試験担ぎ(2…

- (2025-11-19 06:26:33)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-