2013年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ハモグリバエ対策

我が農園のスナップエンドウも、気温の上昇と共に元気に成長しています。先々週は支柱立て、網掛けを行い、今日はハモグリバエ対策を行いました。今年も通販でシートを購入しました。害虫捕獲粘着紙、ビタット トルシーは、農園やハウスで飛行する害虫を捕獲するのです。ビタット トルシーの鮮やかな黄色が飛びまわる害虫を寄せ集め、強力粘着材がビタットキャッチ!!雨にも強く、設置も簡単だと言う商品なのです。。 今回購入したシートは黄色のものですが、青色のものもありそれぞれ用途が異なるようです。 黄色のシートの効能書きです。「マメハモグリバエ」の文字が。部屋で梱包用ビニールヒモでシートを網に吊すように準備完了。農園に出て早速取り付けを行いました。白いカバーシートを外し準備完了。鮮やかな黄色はハモグリバエの好きな色とのこと。取り付けを終わって見ると既にハモグリバエが捕らえられていたのです。昨年のハモグリバエの被害の写真です。スナップエンドウの葉に白い筋がたくさん、これが、ハモグリバエの幼虫の食痕なのです。ハモグリバエは卵管を葉に刺して卵を植えつけ、この幼虫が葉の中を動き回るのです。「葉にもぐり込む・・ハエ」だから「ハモグリバエ」。そして葉に絵を描いたように食害する被害症状から、通称「エカキムシ」とも呼ばれているのです。直接、鞘ごと口にするエンドウマメなので、出来れば農薬は使いたくないので、毎年このシートで駆除を行っているのです。既にスナップエンドウは多くの白い花を付け始めています。サヤエンドウは、開花後14日~20日で収穫できますが、このスナップエンドウやグリンピースはやや時間がかかり開花後40日ほどで収穫できるようになるのです。でも今年のこの時期は夫婦でロンドン旅行中??留守中の収穫を御希望の方は書き込みをお願いします。鞘が柔らかく、鞘と豆の両方を食べることが出来るのです。鞘は肉厚で甘みが強いのです。さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめるのです。また、天ぷらにするとサクサクとした食感を楽しめるのです。そしてビールのつまみに最高なのです!!!

2013.03.31

コメント(1)

-

朝の通勤時の花見

この日は朝の通勤時に大崎駅から目黒川沿いを西五反田まで花を眺めながらの通勤としました。まずは山手通りを渡り目黒川を目指して進みました。そして目黒川沿いの歩道を進みました。 目黒川は 世田谷区から 目黒区 品川区 を通って東京湾に注ぐ延長8キロの川。「川辺と桜花」はベストミックス。既に川面には「花筏」が。もちろん 「花筏」とは桜の花が散って花びらが水面を流れていく様。 散った桜花弁の美しさをより一層引き立て、何とも言えない昼間の幻影。そしてその花筏の上で戯れる白い野鳥。ここは海抜2.2mとの表示。そして以前会社のあった場所は再開発工事の真っ最中。以前は毎朝渡った青い「鈴懸歩道橋」の姿も。赤い「御成橋」と五反田方面。下水の再生水を目黒川に流している瞬間も見ることが出来た。赤い欄干、その昔は江戸時代に、将軍が鷹狩りに行く際にこの橋を渡ったそうで、 「将軍のお成り~」が、その名の由来なのだと。 「花筏」の中で護岸の調査であろうか、潜水夫の姿が。ビルのガラス窓に映ったサクラの景色も見事。 大崎光の滝公園。朝の滝の音も爽やか。山手線他の地下道の壁に描かれた子供達の絵。 池上線の鉄橋には電車が。五反田駅近くのビルの谷間のサクラも見事。 やはりサクラには青空が似合う。 学研ビルを仰ぎ見る。 谷山橋から大崎方面を望む。朝のリフレッシュを十分満喫して出社。

2013.03.30

コメント(0)

-

桜見物

先日、地元の大学のキャンパスへ早朝散歩ならぬ早朝ラッタッッタで桜見物に行って来ました。通勤途上の小田急線の車窓から、花の開花状態を確認していたのです。小田急線の踏切を渡ると桜の花のトンネルのスタート。トンネルを進むと左側には付属高校、中学校の正門と後ろには満開の桜が。既に卒業式は終わっているのであろう。ラッタッタを駐輪場所に置き、大学キャンパスに入る。こちらも見事な花のトンネル。大木の古木の幹に手まりのように咲いていた。大学の競技場の周囲は桜の木々で囲まれているのだ。 曇り空が残念。 生物資源科学部 本館棟を見上げて。こちらはオオシマザクラの白い花。花弁は白色で5弁、淡い芳香が。このオオシマザクラは、多くの園芸品種を生み出したサクラでもあるのだ。また、庶民の間で食される桜餅は、このサクラの若葉を塩漬けにした物を使用するのだ。校舎の壁には私の趣味の養蜂の「ミツバチの巣作り 展示中」の横断幕が。こちらも趣味の太陽光発電と風力発電のハイブリッド装置が既に仕事を始めていた。キャンバス内のしだれ桜。色鮮やかな椿の花。 紅色地に白斑が入る、八重咲きの品種。こちらは花の色が濃いしだれ桜。 以前中国メディアが、日本人がサクラを好む理由を分析したとの記事が新聞に掲載されていた事を思い出したのであった。 日本における花見の習慣は遣唐使にあると。当時、中国では女性の則天武后が国を治めており、毎年大規模な花見の宴会が開かれていたと。この宴会に参加した遣唐使が日本に伝えたものが花見となり、日本の宮廷では当初、梅を観賞していたのだが、平安時代から徐々にサクラに変わっていったのだと。一般の人びとに花見の習慣が広まったのは江戸時代から。江戸幕府第8代将軍の徳川吉宗は、幕府政治に対する不満を和らげるために日本各地にサクラを植えたが、数ある花の中からサクラを選んだ理由は、江戸時代に「花は桜木、人は武士、柱は檜、魚はタイ」という歌が人びとの間で親しまれていたからだとされるのだとのこと。農耕民族である日本人は温度を科学的に計測する手段がない時代に、サクラの開花時期から冬の終わりを知り、田植えを始めていたと。 記事は、「日本人が最初に関心を抱いたのはサクラの美しさではなく、人びとと密接な関係を長く保ってきたこの樹木が春の到来を教えてくれることだった。これこそサクラが日本人の心に入っていった主要な原因といえるだろう」と結んでいたのだ。今年は開花後に花冷えの日々が続いているので花を長く楽しめているのだ。早朝の満開のサクラを独り占めした至福の時間であった。

2013.03.29

コメント(0)

-

名古屋城へ(その2)

小天守から名古屋城内に入る。天守閣は、南側の小天守とそれぞれの地階を橋台で結ぶ連結式天守閣の形式となっているのだ。出入り口は厳重を極め、天守閣へは小天守を通らなくては入ることができないのだ。小天守入り口内部。 小天守閣との間の通路から、大天守閣を仰ぎ見る。大天守に入ると、そこは地下。 石垣の中とでも言える場所。黄金井戸、なんでも井戸の周りに黄金が敷き詰めてあったとか。天守の中は鎧兜や刀、焼失前の天守や本丸御殿の写真などが飾ってありました。これは本丸御殿の模型。名古屋城下のジオラマ。 名古屋城本丸御殿障壁画 花車図杉戸絵。 数々の障壁画の模写が展示されていた。 雪中竹林鳩雀図の一部。上洛殿三之間東側襖とのこと。琴棋書画図、上洛殿二之間西側襖 4面目 。瓜花図、御湯殿書院上段之間天井板絵 復元模写。 風俗図、天守閣炎上時の写真。

2013.03.28

コメント(0)

-

名古屋城へ(その1)

土曜日のこの日は、帰任前に名古屋城を同僚と訪ねました。地下鉄名城線で「栄」から乗車し「市役所」で下車。もちろんSUICAを利用。地上に出て名古屋城二の丸エリアに向かう。ユキヤナギの白い花が見事。二の丸付近。 復元進行中の名古屋本丸御殿は5月29日から公開とのこと。東門にあった名古屋城MAP。東門に9時10分前に到着し開門を待つ。名古屋おもてなし武将隊の一人?が出迎えてくれた。 9時の開門一番乗りで入場、ここで日本100名城のスタンプをGET。桜マップ、しかし未だソメイヨシノは1~2分咲き.名古屋の地は春の訪れが遅かったのであろうか。このピンクの濃い桜は満開、そして天守閣が。 青空に金の鯱も輝いていた。 名古屋城 東南隅櫓。名古屋城に現存する三つの隅櫓(すみやぐら)の一つで、「辰巳櫓(たつみやぐら)」とも言われる重要文化財。櫓とは、物見のほか、防戦、食糧・武器貯蔵などを目的に、城地の四隅の石垣に建てられたもの。東南隅櫓は、名古屋城創建(1612年)当時の原形を伝える建物で、外観は2層であるが、内部は3層となっているとのこと。 杉の巨木を切断したのであろうか。切断面が見事な石垣になっていた。このように樹木の根や幹が石垣を壊していくのであろうか。逞しい生命力。 表二之門手前からの空堀。表二之門。重要文化財で古くは南二之門といわれ、門柱・冠木とも鉄板張りとし用材は木割りが太く堅固に造られてた。 袖塀は土塀で鉄砲狭間を開いて要害としての堅固さを示しているのだ。 復旧中の本丸御殿・玄関部分の見事な屋根。ヘルメットを被り内部見学。下御膳所の巨木による梁。屋根の小屋組みが順調に組みあがっていました。玄関の屋根の破風もよく素晴らしい。金色の三つ葉葵が光っていましたが上部が写っていませんでした。そして天守閣。手前の桜は未だ蕾。名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏・織田氏の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に、徳川家康が九男義直のために天下普請によって築城したとされるとのこと。以降は徳川御三家の一つでもある尾張徳川家17代の居城として明治まで利用されたと。大小天守や櫓、御殿の一部は昭和初期まで現存していたが名古屋大空襲(1945年)によって天守群と御殿を焼失した為1959年再建されたと。望遠にして天守屋根に載る現在の金鯱を撮影。

2013.03.27

コメント(0)

-

全国共通ICカード

先日の3月23日から、交通系ICカードの相互利用が開始。JR東日本のSuica(スイカ)を初めとする交通系ICカード10種類のどれかを持っていれば、全国どこの鉄道でも乗ることができるようになったのです。JR車内の座席の後ろのポケットに入っている雑誌の裏表紙にも紹介が。JR駅構内には、その案内表示のパンフレットが。テレビ報道そして新聞によると、鉄道52、バス96の計148事業者(重複6)をカバーし、全国約9千駅の半分近い4275駅の自動改札機を1種類のカードで通過できるとのこと。IC機能が付随した携帯電話を含め、10種類で計約8198万枚が発行されていると。【http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130323-00000033-asahi-soci.view-000】より開始日の23日、名古屋の地下鉄に我がSICAを利用しましたが、無事改札を通過することが出来たのです。ただJR各社は全国を10のエリアに区分しており、エリアをまたいだ使い方はできないとのこと。我がカードはチャージ残金が千円以下になるとオートチャージ機能でチャージされる様にしているが、この機能も全国で有効なのであろうか?

2013.03.26

コメント(0)

-

鶴舞公園への早朝散歩(その2)

八幡山古墳(はちまんやまこふん)は5世紀中頃に作られた東海地方最大級の円墳とのこと。案内板にあった空から撮影した古墳の写真。来週には、古墳の桜の木々もきれいに満開になりそうでした。鶴舞公園の最奥まで歩を進め、再び胡蝶ガ池に戻る。緑を増して来た木々の葉が池の水面に映り美しい光景を。萩乃茶屋。横には見事に開花したピンクの花桃?『さくら名所100選の地』の表示プレート。残念ながら満開は数日後か?再び入り口近くまで戻る。 花の案内図。公園案内センター。 奥には満開の桜の木が。鶴舞中央図書館。 傍で見付けた「伊吹おろしの碑」という「記念碑」。かつて鶴舞公園内にあった「鯱ヶ池」の近くには「旧第八高等学校」があったとのこと。その学生寮「八高寮」の「寮歌」が「伊吹颪(いぶきおろし)」『伊吹おろしの雪消えて 木曽の流にささやけば ひかりに満てる國原の 春永劫にかほるかな夕日あふれて草もゆる 瑞穂か丘にたたずめは こほれ地に咲く花菜にも うら若き子は涙する見よソロモンの栄耀も 野の白百合にしかざるを 路傍の花にゆき暮れて はてなき夢のすがたかな花に滴る日のみなわ 命の啓示を語るとき 希望にたぎる若き頬を はるかに星はてらすなり神秘の闇のおとづれに いつしか寮の灯火は またたきそめて我を待つ 地上の夢よいざさらば香霧とけし丘の上に いづこともなく春をよぶ 歌やすらかに流れくる 維青の月影濃けれ』伊藤 圭介像。植物分類体系を確立した日本最初の理学博士。鶴々亭。 昭和三年九月の御大典奉祝名古屋博覧会に、茶席の参考館として、名古屋材木商組合が建築し、同年十月名古屋市へ寄附されたもので、木曽桧材の最高級品を以って、建築された木造瓦葺平屋建。西側外周を囲むのは『大津垣』。竹を編み込んだ見事な竹垣。我が家にも・・・・・・と。いつも見ているススキとは違います。ふわふわした巨大な花穂。パンパスグラス?児童公園。カラフルな遊技が子供の到来を待っていた。陸上競技場。散歩をする市民が数人のみ。 そして帰路は地下鉄で。駅の壁には鶴の舞う姿が。駅名はもちろん鶴舞線『鶴舞』。途中地下鉄を乗り換え栄駅まで戻る。地上に出ると、栄のど真ん中に大観覧車「Sky-Boat」が。直径40メートル、最高地点は地上高52メートルで1周約10分、料金は500円とのこと。そして名古屋テレビ塔。久屋大通公園に立つ日本で最初に完成した集約電波塔(高さ180m)。そして2時間の早朝散歩を終え8時前にホテルに戻ったのであった。

2013.03.25

コメント(4)

-

鶴舞公園への早朝散歩(その1)

名古屋の栄にあるホテルに宿泊し、早朝は『鶴舞公園』までの早朝散歩。鶴舞公園は『つるまこうえん』と読むとのこと。6時過ぎにホテルを出て、IPHONES-5のナビを利用してビル街を進む。ひたすら35分ほど歩き漸く鶴舞公園入り口に到着。名古屋で最初に整備された公園。国の登録記念物に登録されている。日本さくら名称100 選に選定されているとのこと。入り口近くには案内図が。大きな公園であることを実感。朝陽が迎えてくれた。振り返ると朝の陽光がビル群、高架橋を照らしていた。鶴舞公園噴水塔。公園の中央にそびえ立つローマ様式の噴水塔現在も鶴舞公園のシンボルとして親しまれている。市指定有形文化財。名古屋市公会堂。昭和天皇の成婚を記念して、1930年に鶴舞公園内に建てられた。今も現役で、さまざまな催しが行われているようだ。新芽が芽ぶいた柳の葉にも朝の陽光が。踊り子像と後ろには名大病院。髪の形がユニーク、そして見事なバランス。後方の桜は未だ1分咲き。鶴舞公園奏楽堂。1934年(昭和9年)の室戸台風により、倒壊し、伊勢湾台風でも被害を受けたと。現在の奏楽堂は、1997年(平成9年)に創設当時の設計図に基づき復元されたもの。 アールヌーボーを取り入れたイタリアルネサンス風の建造物。奏楽堂の下で、早朝の太極拳を楽しむグループ。胡蝶ガ池南側。中央は中ノ島。 鶴舞公園のシンボル、鶴のオブジェ。羽根を広げて飛び立つ瞬間か?。あるいはダンス?。 さらに歩を公園の奥に進める。この公園のソメイヨシノはこれからが満開。名古屋の地の桜の開花は関東より1週間遅れか。鶴舞公園内の東側にある竜ヶ池浮見堂。酒匂の滝。『竜ヶ池は水の豊富な池でしたが、まわりの下水道整備が進むにつれ補給水が減り、汚れが目立ってきました。そこで昭和30年、近くのビール工場とパイプで結び冷却水の余り水を引くことになりました。池への落ち口は落差4メートルの「酒匂の滝」。名は当時の工場長酒匂常仲氏にちなんだものです。ビール工場は平成十二年に閉鎖されたため、工場からの導水が途絶え、現在は池の水を利用した水景施設となっています。』と説明板が。 大きなソテツの木の前へ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続く・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2013.03.24

コメント(0)

-

ひつまぶし

名古屋・栄にある我が中部支社に出張に行ってきました。午前の会議終了後は昼食に4人で栄ガスビルの地下へ。めざすはうなぎの専門店『しら河』。5分ほど待ち、席に案内される。店内に入るとほぼ満席。さすが人気の店。入口付近の席を案内されて、メニューから『ひつまぶ』しを注文。特上はじっと我慢。店員さんから勧められて肝吸いも追加注文。ウナギの蒲焼を細かく刻んでご飯に混ぜて食べる料理で、名古屋市の郷土料理。ウィキメディアによると『ひつまぶし』の名称の語源は『関西では鰻の蒲焼料理を「まむし」と呼ぶ方言がある。諸説あり、定かではない。 ・「おひつのご飯にウナギの蒲焼をまぶす」を語源とする説。 ・「まぶし」は散りばめる意味の「まぶす」からとする見方が大勢だが、一方でこの 「まむし」の転訛とする説。 ・提供方法がひつまぶしという名前の由来とする説。』と。15cm強の大きさのお櫃に、茶碗3杯~4杯分のひつまぶしが入っていた。店員の女性から、これを3回に分けて食べるのだと説明を受ける。しかも、3回とも違う食べ方をするのが、ひつまぶしの美味しい食べ方だと。最初の1杯は、そのまま茶碗に1杯分を取って、そのまま食べた。このうなぎは蒸さずに焼くため、ほどよい脂がのり、香ばしく皮はカリッと、身はふわっとした食感に仕上がっていた。関東風のウナギと較べパリパリ感があり、深い味が出ていた。2杯目は、ひつまぶしの上に、ネギ、山椒、海苔などの薬味をのせかき混ぜて食べた。1杯目とっは違った風味を楽しめたのであった。3杯目は、2杯目と同じように、ひつまぶしに薬味を乗せ、さらに、だし汁をかけて、お茶漬けのように食べた。 3杯目になると、満腹感が進んでくるので、サラサラと喉を通るお茶漬けのような食感が、なんとも美味しいというわけ。さっぱりした中にもタレのコクがしみ渡った、何とも贅沢な締めの一杯だったのだ。そして肝吸いはしっかりとした出汁の味でこれも大満足。

2013.03.23

コメント(0)

-

墓参り

春分の日に縁者の墓参りに妻と行ってきました。自宅から車で20分ほどの大規模霊園。霊園手前の高校の校舎の壁には卒業生が描いた絵画が。霊園内は多くの墓参りの車で大混雑。みどり豊かで閑静な霊園。市街地にも近いため、交通の便のよい公園墓地として多くの市民に利用されているのだ。霊前に我が家の庭から用意した花を手向ける妻。洋式の墓地も巨大。 縁者の墓の近くで見事に開花した桜。亡き人もこの桜を楽しんでいるのであろう。白木蓮も見事。そろそろ我々も墓地を準備しなければと。

2013.03.22

コメント(1)

-

我が農園の友

昨日、養蜂場のある農園に行ってみると農園の真ん中をキジのつがいが早朝散歩中。この農園はミツバチとこのキジが我が友なのです。しかし私の出現に戸惑い隣の山林に逃げ込む雄のキジ君。そしてその後を追うようにメスのキジ嬢が続く。メスのクチバシはオスと異なり褐色。キジの多くは3月下旬から7月までが繁殖期。新しい家族がお腹の中に入っているのだろうか?キジの家族での散歩の姿が見られるのを楽しみにしているのです。そしてもうもう一人?の我が友のミツバチ嬢も菜の花に戯れていました。温度が上がり、暑くなってきたので私が作業用上着を脱ぎ、自転車の荷物籠に入れておいたのですが、その上着の上で戯れているミツバチ嬢の姿も。

2013.03.21

コメント(0)

-

洗足池の早朝散歩

先日は単身赴任の同僚の住居にお世話になってしまいました。前日の深夜までの酒宴と翌朝の8時からの早朝会議に出席の為・・・と言い訳なのですが。そして、いつものように朝5時に起床、6時になり明るくなってきましたので近くにある洗足池まで早朝散歩に一人で出かけました。目の前の中原街道を歩道橋を利用して横断すると洗足池公園。洗足池は、 武蔵野台地の末端の湧水をせきとめた池で、 昔は千束郷の大池と呼ばれ、灌漑用水としても利用されていたとのこと。池の周遊道路を歩く。歩いて行くと三連太鼓の形の池月橋が池に架かっていた。橋の受けからの朝の陽光。橋を渡ると赤い鳥居が見えて来た。千束八幡神社。 階段を上がると正面に拝殿が。鳥居の傍らに「池月発祥の由来」の説明板があって、 神社と名馬池月について記載されていました。少し離れた場所に名馬池月(いけづき)の銅像が。平家物語にもでてくる源頼朝の名馬、池月。頼朝が、安房で再挙兵し平家打倒を目指し鎌倉を目指していた途中、この千束の大池に宿営。八幡丸の丘を本陣に。その夜、ここへ一匹のたくましい野馬が現れ天地を振るわすようにいなないたと。その青い毛並みに白い斑点を浮べた姿が、池に映る月影のようであったと。そこで、この馬は「池月」と名付けられ、頼朝の名馬の一つになったと説明板には。公園の北側の池には多くの種類の野鳥が羽を休めていた。そしてこれから芽吹くであろう水生植物群も手前に。池月の銅像を過ぎると、 弁財天が祭られている池の中の小島弁天島が。朱色が鮮やか。ここには、早朝散歩の多くの方々が次々にやって来て手を合わせてお祈りをしていました。この時期のくちばしが黒いので小鷺であろうか?多くのキンクロハジロも朝の陽光を浴びていた。6時半になると池の周囲の広場に多くの老若男女が集まりラジオ体操を始めていた。洗足池の名前の由来は、日蓮上人が身延山から茨城に向かう途中、 写真の妙福寺に立ち寄り、池の水で足を洗ったことから名前が付いたとされていると。竹林に覆われた妙福寺は池の南東に。奥に進むと日蓮像がありました。妙福寺の奥の池岸からの洗足池、だいぶ明るくなってきた。 ボート乗り場は洗足池駅からすぐ。かつては、池のほとりに勝海舟晩年の邸宅「洗足軒」があったが戦災で焼失したと。 勝海舟夫妻の墓。勝海舟はいわずとしれた江戸時代末期、明治時代の政治家。咸臨丸で渡米、江戸の無血開城など数々の偉業がある人物。そして洗足池図書館。池のある公園としては都内でも屈指の広さを有する洗足池公園の約40分にわたる早朝散歩を楽しんだのでした。桜は僅かに開きかけたばかりでしたが、野鳥や鯉に出迎えられ、爽やかな早朝散歩だったのでした。東京でも有数の桜の名所とのことで、この週末の花見時には大変な賑わいとなることが容易に想像することができたのでした。

2013.03.20

コメント(0)

-

イチゴのマルチ敷き

イチゴの苗床に黒マルチを敷きました。昨年の秋に苗を定植し冬を越させましたが、厳冬にもめげず無事に春を迎えました。先週に追加肥料として化成肥料と米ぬかを施肥し土寄せを行っておきました。黒マルチを敷き、上から苗の位置を探り穴を開け苗を引き出しました。中腰の作業ですのでハードワークなのです。 この黒マルチにより地温も上昇し、若葉も出てきて株も大きく育ち開花を始めるのです。既に開花を始めている株もあります。そして小さなイチゴが既に付いています。そして養蜂場のある農園のイチゴにも黒マルチを敷きました。近くに住む我がミツバチ達がイチゴの花に集まり受粉をして欲しいのです。イチゴはミツバチがいないときれいなイチゴの形にならないのです。イチゴは虫媒花なので、昆虫が受粉をしてくれないと形の良い果実が実りません。ハウスのような閉鎖環境では、どうしてもミツバチのような花粉媒介者(ポリネーター)の導入が必要となるのです。受粉は、ハチの体の毛に付いた花粉が、雌しべの先につくことで行われるのです。ハチが花を訪れるのは、食料として花粉と蜜を集めるためですが、その結果受粉が行われ、次に働いてくれる幼虫も育つのです。

2013.03.19

コメント(0)

-

夏野菜の種まき

夏野菜の種まきを行いました。まずはスイカの『マダーボール』。マダーボールという小玉スイカは、ラグビーボールに似た楕円形が特徴ですが、その名前の由来は「マダー(MADDER)=茜色」から来ていて、果肉の色を表現しているのです。糖度が特に高く、小玉スイカですので冷蔵庫の占拠率も小さく妻にも人気のある品種。スイカ『ゴスペル』。短楕円形で揃いの優れた大玉の黒皮スイカなのです。スイカ『ブラックパール』 。こちらも黒皮スイカです。いずれの種も通販で購入。種を一粒ずつ ポットの培養土に蒔きました。カボチャ『スーパー栗美人』。ずば抜けた高糖度で強粉質の超人気カボチャです。ナス『黒鈴中長』。今年はズッキーニにも挑戦。花の花粉は我がミツバチの大好物なのです。赤パプリカ。黄色パプリカ。そして花の苗の種まきも行いました。カッコウアザミ、別名アゲラタム。ハーブ『チャイブ』 。細い円筒形で中空の葉っぱを地際から伸ばして、草丈は30cmほどになります。初夏になると赤紫色の小花をボール状に咲かせるのです。デルフィニウム。これもミツバチに 人気の花なのです。いずれも発芽温度が20℃以上ですのでビニールトンネルを造りその中で発芽させる事としました。ビ二トンの中で仲良く並んでいる種床です。これから発芽まで、水やりや温度管理が大切なのです。

2013.03.18

コメント(0)

-

美しい早咲き桜

ホテルで朝食後に休む間もなく新大阪駅へ。新幹線の新大阪始発ののぞみで豊橋に向かう。京都を出て米原を過ぎ、関ヶ原にかかる手前に、左側の車窓から目に入ってくる山塊が伊吹山。標高1377mでこの付近ではずば抜けて高くそびえ立つ霊峰。こちらから見える頂上には白き残雪が残っていた。濃尾平野において、冬季に北西の方角から吹く季節風が伊吹おろしと呼ばれ有名。名古屋で同僚と別れ下車しこだまに乗り換え豊橋へ。豊橋からレンタカーで我が事業所に向かう。 帰路途中ピンクの早咲き桜が満開の公園に立ち寄る。早咲き桜として有名なのは、河津桜、寒緋桜、大島桜、江戸彼岸桜等いろいろあるが何という桜なのであろうか。近くにいた老夫婦の会話で『大寒桜』の言葉が。ネットで調べてみると、寒緋桜(カンヒザクラ)と山桜(ヤマザクラ)、ないしは寒緋桜(カンヒザクラ)と早咲きの大島桜(オオシマザクラ)の雑種と考えられていると。大きな野鳥が花の中に嘴を差し込んでいた。花は中輪、一重咲きで淡紅色、しかし雄しべ、雌しべは濃紅色。桜の木の下にはアセビ(馬酔木)の花が。馬酔木の名は、馬が葉を食べれば苦しむという所からついた名前であるという。そして深紅のツツジの花も。黄色とピンクのコントラストも見事。そして近くには黄色のミモザの花も満開。この季節、鮮やか黄色の花を茂らせるミモザ。これぞ満開のこの時。東京のソメイヨシノの開花日は3月25日とのこと。後1週間あまりであるが、開花が待ち遠しいのである。

2013.03.17

コメント(0)

-

淀屋橋へ

堺市の下水処理場の見学を終え我が社の関西支社に立ち寄る。淀屋橋からの夕陽。下を流れるのは土佐堀川。川面の映る陽光が美しかった。そしてこの日は近くのホテルに宿泊。我が部屋からの早朝の町並み。朝食は最上階のレストランへ。屋外に出て、早朝の大阪の町並みを撮影。 ビルの合間に遠く大阪城の姿も見えたのであった。我がデジカメの望遠で撮影。まだ日本100名城のスタンプは未制覇の城なのである。

2013.03.16

コメント(0)

-

J-GREEN堺へ

三宝下水処理場見学会の最後はJ-GREEN堺へ。天然芝・人工芝合計14面に全天候仕様のフットサルコートを備える日本最大級のサッカー施設。元々は大阪ガスのグラウンドで、跡地の有効利用として日本サッカー協会が堺市と協力して施設を建設。2010年開業。愛称は「J-GREEN堺」。ここで三宝下水処理場の下水処理水(膜処理水)をさらにオゾン処理して散水しているとのこと。J-GREEN堺のメインフィールドに到着すると既に散水が開始されていた。オゾン処理水の散水に対するこのサッカー場の芝生に対する影響を調査中とのこと。正面には3000人以上収容の観客席が。屋根付フットサルフィールド。天候に関係なく試合や練習が出来るのだ。J-GREEN堺のクラブハウスに到着。クラブハウス入り口近くの壁には『なでしこJAPAN』の写真が。「ザックJAPAN」新ユニフォームの結束の1本線。新ユニホームは「結束」をコンセプトに、従来からのイメージチェンジを図ったと。 最大の特徴は、真ん中にあしらわれた赤いライン。これは「結束の一本線」と呼ばれ、 大震災から復興に立ち向かう日本が一致団結、結束することを象徴していると。 また、日本代表ユニホームのメーンカラーである青は、従来よりも濃いディープブルーとなったとのこと。 なお、結束の一本線は日本代表が赤、なでしこジャパンはピンク、フットサル日本代表は蛍光イエローとなっていると。 クラブハウス内のSOCCER SHOPを覗く。イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドFCの香川とスペイン・リーガ・エスパニョーラのFCバルセロナに所属するメッシのユニフォームも展示されていた。 カラフルなサッカーボールの数々。活躍選手のユニフォームも展示されていた。 そしてクラブハウス壁にはザッケローニ監督のの巨大サインが。「VINCERE」!イタリア語で「勝利」!日本最大級の施設規模を有するサッカー・ナショナルトレーニングセンターを多いに楽しむことが出来たのでした。

2013.03.15

コメント(0)

-

大規模な下水処理場へ

大阪堺市にある大規模下水処理場の見学会があり参加してきました。館内の壁には堺の歴史を示す作品が展示されていた。宣教師フランシスコ=ザビエルやルイス=フロイスもこの堺の街を訪れたのだ。戦国時代、堺は貿易港として黄金の時代を迎え対明貿易や南蛮貿易など海外との交流拠点として発展したのだ。日本に初めてきたオランダ船リーフデ号であろうか?堺市の各種歴史や名所を描いた下水道マンホールも展示されていた。旧堺燈台を描いたマンホール。明治10年築造された高さ11.3mの六角錘形の灯台。埋め立てが進み役割を終えた後、堺のシンボルの一つとして保存、現地に現存する日本最古の木造洋式灯台として国指定史跡になっているとのこと。 そして見学現場。処理水量: 60,000m3/d の国内最大の膜分離活性汚泥法(MBR)の施設。膜分離活性汚泥法とは、下水や工場排水の浄化を行う「活性汚泥法(かっせいおでいほう)」の一種で、処理された水(処理水)と活性汚泥との分離を、従来の沈殿池に代えて精密ろ過膜(MF膜)または限外ろ過膜(UF膜)を使って行う方法。英語でMembrane Bioreactorと称することから頭文字をとってMBR法、または単にMBRと呼ばれているのである。大腸菌など大きな微生物も除去できるため、通常河川などに放流する場合は処理水の消毒も原理的には不要なのである。今後国内にも拡がっていく革新的な技術の有意義な見学会なのであった。

2013.03.14

コメント(0)

-

強風の中レンタカーにて

この日は千葉、江戸川台に出張。午前中に仕事を終え、この地に住む我が元同僚と久しぶりの再会、そして昼食。体調を壊され入院・手術後のリハビリ中とのことで心配していましたがお元気な姿に一安心したのでした。車で流山おおたかの森駅まで送って頂き、酒宴の解禁時の再会を約束して別れたのでした。 ところが駅構内に入ってみると強風のため、つくばエクスプレスは運転STOPと。やむなく東武線が遅れているものの運行中とのことで終点の柏駅まで移動できたのでした。しかしここから都内に向かう電車の常磐線等はすべて運休中とのこと。同僚と相談し、レンタカーで会社まで戻ることを決断。レンタカー屋には既に多くの利用客が訪ねていましたが何とか車を借りられることが出来たのでした。柏駅から柏ICを経由して常磐自動車道へ。三郷JCTから首都高速6号線へ。暫くすると左前方に東京スカイツリーが姿を現した。地上350mにある展望デッキとその上の450mにある展望回廊。展望デッキと展望回廊の間にある電波発信装置?の数々 。展望回廊は3F構造。最頂部634m下の地上デジタル放送電波の発信部。更に進むと金色に輝くアサヒビール(株)本社ビルが姿を見せた。そして有名なこれも金色の塊の一部が見えた。フランスの有名デザイナーフィリップ・スタルクによる設計で、燃え盛る魂(火の玉)をイメージしたものとのことであるが、芸術感に乏しい私にはどうみても『・・・・・・』。両国国技館は、東京都墨田区にある大相撲の興行のための施設。網越しに遠く東京江戸博物館の姿も。失われていく江戸、東京の歴史と文化に関わる資料を収集、保存、展示することを目的に、平成5年に開館したのだ。隅田川にかかる新大橋。隅田川3番目の橋で、「大橋」とよばれた両国橋に続く橋として「新大橋」と名づけられたとのこと。そして東京タワーの姿が。強風にハンドルをとられながらも、そして渋滞にも巻き込まれたが何とか無事に会社にたどり着いたのであった。35年?程前に荒川鉄橋走行中の電車が、突然の強風のため脱線し、横の線路に横転した事故やJR羽越本線脱線事故もあり、この日の運転休止もやむなしと感じたのであった。

2013.03.13

コメント(0)

-

ホームセンターの花々

日曜日はホームセンターに行ってきました。夏野菜の種まきの用土の購入が主目的でした、そして駐車場横の花の販売コーナーに立ち寄りました。前回に比べ花の数がおおくなったなあと実感したのです。

2013.03.12

コメント(0)

-

初春の夕焼け

昨日の我が家の庭からの美しい夕焼けです。本格的な春の到来も間近になり夕焼けの赤も優しい色に変わってきました。一雨ごとに暖かくなり、一雨ごとに期待は募る、到来が待ち遠しい春なのです。

2013.03.11

コメント(0)

-

ジャガイモの植え付け

今日は早朝からジャガイモの植え付けを行いました。今年になり初めての本格的な農作業、いよいよ今年の趣味の菜園のスタートです。大根やカリフラワーの収穫後の黒マルチを剥がし草取りの後に消石灰を散布しました。まずは『男爵薯』の植え付けです。男爵はデンプン質が多くホクホク感があるが煮崩れしやすいのです。メークインはイモとしての風味は男爵には負けますが煮崩れしにくいと言われています。味噌汁とか炒め物などはメークイン、グラタンとかサラダは男爵が良いのではないでしょうか。我が家の菜園には何故かズッと男爵を植え付けています。ホームセンターで事前に3kg入りの袋を購入しておきました。種芋が大きいので芽の位置を確認し二つに切り分けました。切り口に草木灰を付けました。勿論切り口から腐るのを防ぐためです。植え付け用に20cm深さの溝を鍬で作りました。久しぶりの作業でしたので休み休みとなりましたが。底に畑の隅の堆肥置き場からの堆肥をばらまいた後土を軽く被せました。約30cm間隔に種芋を切り口を下にして並べていきました。そして種芋と種芋の間に化成肥料と完熟牛糞を置いて行きました。そして土を20cm弱かけて男爵の植え付けは完了。もう一畝にはまずは『インカのめざめ』を植え付けました。インカのめざめは、南米アンデス地域で独特の風味と食味を有することで、高値で取引されている小粒の原産種を、北海道の土壌にあった品種に改良し、2001年に品種登録した新品種。果肉が濃黄色で、栗のような甘さのインカのめざめは、粒が小さいほど旨みがあるのです。こちらは切らずに丸ごと一つ一つを植え付けました。そして次は『シャドークイーン』。外見は黒っぽい濃い紫色をしていますが、中は鮮やかな濃い紫色をしているのです。 この紫色の果肉には紫肉の既存品種「キタムラサキ」や「インカパープル」と比べてもペタニンを主とするアントシアニン色素を約3倍も含有しているとされているのです。最後に『シンシア』。見た目も味も上品な『シンシア』 、フランス生まれの品種なのです。肉色は淡い黄色。くせがなく、煮崩れしにくく、味がしみやすいので、おでんに入れたり、煮物にしたり、どんな料理でも旨いと言われているのです。こちらも毎年栽培しています。今年も4種、2畝にジャガイモの植え付けを行いました。今日の植えつけから順調に育てば20~30日ほどで、芽が3~4本出て来るのです。芽が10~15cmぐらいのとき、勢いのよいものを1~2本残して芽欠きを行うのです。そして5月に入れば、4種それぞれ色の異なる特徴のある花を咲かせてくれるのです。そして6月に入ればうれしい収穫時期が始まるのです。 そして作業終了の頃には強風が。近くの畑からまっチャチャな埃が舞いだしたのであった。花粉症を耐えて作業していたのであったが、この風は恐怖、花粉、黄砂、そしてPM2.5が混じっているのであろうか?慌ててこの日の作業は中止とし、片付けを急ぎ自宅へ戻ったのであった。途中の風景もまっチャッチャ!!家に着き暖かなシャワーで全身の花粉を除去したのであった。時間は午後2時30分(PM2.5)までには多少の余裕があったのであったが・・・・。

2013.03.10

コメント(0)

-

今年初めてのミツバチの内検

厳しい寒さも漸く終わり、気温も上がりミツバチも外に飛び出す季節になりました。今日は久しぶりのそして今年初めてのミツバチの内検を行いました。さすがに今年の冬の寒さは厳しく、働き蜂の数は少なくなっていますが何とか越冬し元気な姿を見せてくれました。既に産卵も始まっています。白い卵も確認できますし、巣蓋が出来ているものもありました。別のFAMILY。こちらはかなりの数が生き残っていました。こちらも産卵開始です。 女王蜂も確認できました。久しぶりの内検のためか、働き蜂たちも興奮して私に向かって来ました。このFAMILYの女王蜂です。 蜜を一生懸命舐めているのでしょうか。 巣枠の端に集まっている働き蜂。巣門の周囲の働き蜂たち。 結局、6群の内4群が越冬に成功してくれました。今年は何時にない厳冬のためか、可哀想に2群は生き残る事が出来ませんでした。残った4群で今年の趣味の養蜂のスタートです。これから菜の花、桜、レンゲ・・・・と次々に花が開花していきますので群勢を高めていってほしいのです。

2013.03.09

コメント(2)

-

ミツバチの日

今日は『ミツバチの日』。「ミツ(3)バチ(8)」の語呂合わせから、全日本ミツバチ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定したとのこと。朝日新聞にもミツバチの日の記事が。 『ミツバチは一匹では生きられません』と。ミツバチのFAMILYの中心には一匹の女王蜂がいます。女王蜂と言う名前から一群を統率していると思われていますが、実は指示系統は一切持っていないのですと。女王蜂とは、卵を産むという仕事を専門に行うメス蜂の事であると。更に『ダンスが伝える花のありか。』 【http://www.3838.com/shopping/camp/0308_t_3/popup.html】よりそしてホームセンターでも2匹のミツバチが迎えてくれたのでした。

2013.03.08

コメント(0)

-

初春の花々

我が家の庭も賑やかにそして華やかになってきました。黄色のクロッカス。春を感じる色です。紫色のクロッカス。雌しべの黄色が鮮やか。 小型のスイセンも開花を始めています。ラッパ水仙。 我が菜園の花桃の花も濃いピンクの花を。 花桃の代表的品種で江戸時代から知られるヤグチ(矢口)と言う品種。花は八重咲きの大輪の美しい緋色の早咲きです。花は八重咲きの大輪の美しい緋色の早咲きです。

2013.03.07

コメント(0)

-

目黒不動尊(その3)

前不動堂。仁王門をくぐって男坂の手前を左に行くと前不動堂が。青木昆陽の甘藷の碑。青木昆陽は江戸中期の蘭学者。凶荒対策に甘藷(サツマイモ)を普及させた人物。昆陽が日本で初めて栽培に成功したサツマイモは全国に広がり、「芋神さま」「甘藷先生」と呼ばれたのだ。勢至堂 ( せいしどう )。江戸時代中期に創建されたもので、太平洋戦争の戦災で焼失を免れた数少ない建造物の一つとのこと。本居長世童謡碑。本居長世は童謡を初めて作曲した音楽家で、碑に彫られた「十五夜お月さん(野口雨情作詞)」は大正9年に発表された日本で最初の童謡とのこと。。東日本大震災 3回忌慰霊の建物が。「女坂」の途中に倶利伽羅の剣がささっていました。不動明王が右手に持つ剣が燃えていました。 神変大菩薩。 鬼神を使役出来る法力を持つ修験道の開祖として多くの民衆に信仰されて来たと。岳信仰の第一人者であり、山野を駆け巡って御修行されたことに由来し、今日では特に足腰の弱い人を救うと言われているとのこと。目黒不動の門前のうなぎ蒲焼とやつめうなぎの専門店。この日はがまん!!。 帰路の途中の安養院。別名蛸(たこ)薬師。絵馬には「ありがたや 福をすいよせる たこ(多幸)薬師」と。

2013.03.06

コメント(0)

-

目黒不動尊(その2)

慈眼視衆生 微笑観世音菩薩。縁結びの 愛染明王その前には様々に書かれた絵馬が。女性用の絵馬には・・・・。サランとはペットの名前か?男性用の絵馬には・・・。二次元ではない嫁とはどんな女性?子守延命地蔵尊。大本堂脇の紅梅は満開状態。不動明王。不動明王は、大日如来が民衆教化のために姿を変えていると。鐘楼。 目黒不動尊 八大童子の山。大本堂の右脇にあり、鉄扉があって近寄ることはできなかった。不動明王の眷属として恭敬礼拝する者を影の形に随うが如く守り衆生救済に活躍する童子たちであるとの説明。垢離堂。垢離堂は密教で如意輪観音の化身とされる神である青龍大権現を祀っているとのこと。 ・・・・・続く・・・・・

2013.03.05

コメント(0)

-

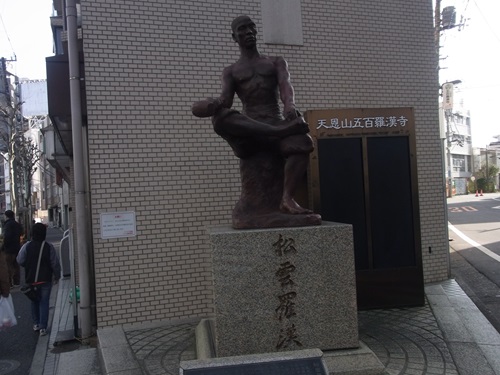

目黒不動尊(その1)

先週土曜日は休日出勤。仕事が早めに終わったので単身赴任の同僚と目黒不動尊まで仲良く散歩。山手通りを渋谷方面に歩くこと15分。山手通りの羅漢寺信号に松雲羅漢像があった。天恩山五百羅漢寺の開基の像。入り口には「苦しさに負けず、いつも心あかるく最善を尽くす」という言葉が出迎えてくれました。いきなり反省させられるお言葉・・・ありがたや。この日は時間がないため立ち寄らず。そして目黒不動尊に到着。大同3年(808年)に慈覚大師が開創、徳川家光が堂塔伽藍を造営したとのこと。正式名称は瀧泉寺(りゅうせんじ)。仁王門の下には阿吽の金剛像が。 境内案内図。境内にはプラタナス(鈴懸けの木)の白き大木が。1200年前からあると言う「独鈷の滝」は、古の行者の修行の場であったとのこと。独鈷(どっこ、そういう仏具があるとのこと)を投げたら水が湧いたみたいな伝説があると。 そこにある「水かけ不動尊」。とりあえず、柄杓で水かけて祈るとのことで私も。 急な階段を上がると「大本堂」が。昭和56年の再建とのこと。当然、不動明王は、この堂の中に安置されているが、ご開帳は12年に1度とのこと。石灯籠の周囲には多くの絵馬が。江戸時代の建造物はすべて第2次世界大戦の空襲で焼けてしまったとのこと。 本堂の真後ろには大日如来坐像が。 大日如来の四隅には四天王が。 廣目天:西方の守護神、本尊に向かって左後方に。多聞天:北方の守護神、本尊にむかって右後方に。 ・・・・・・ 続く ・・・・・・

2013.03.04

コメント(2)

-

ひなまつり(雛祭り)

今日は3月3日、ひなまつり(雛祭り)。妻が『ちらし寿司』を作ってくれました。嫁いだ娘も我が家に遊びに来てくれました。ひなまつり(雛祭り)は、もともと平安時代に貴族の子女の遊びとして行なわれていた人形遊びが起源になっているとのこと。その頃(平安時代)に日本に伝わった「なれ寿司(寿司の起源)と言われているもの)」をお祝いの膳に用いた事から始まったと。具の中にはレンコン、ニンジン、さやえんどう、タマゴ、カンピョウ、油揚げ、椎茸、おぼろ、紅ショウガ、刻み海苔・・・・が。彩りが美しく、華やかな女の子のお祭りにふさわしい「ちらし寿司」 なのである。沢山の具を混ぜる事から、成長しても食べるものに困らないように、と言う願いがこめられているのだと。そしてハマグリのお吸い物も作ってくれました。春を感じる事が出来た汁の白さと味。出汁もよく出て 身も大きくて 食べ応え十分。雛祭りでなぜハマグリをお吸い物にするのでしょうか?これも調べてみました。昔から二枚貝は「姫様」(女の子)を意味していたからと。貝類がこの時期に一番美味しくなると同時に、特に「はまぐり」は2枚の貝がぴったりと合い、他の貝殻とは合わないのです。ここから、「女の美徳や幸せ」につながるとされたのだと。 この事から「はまぐり」は「夫婦和合」の象徴とされ、結婚式にも縁起物として出されていると。美味しいのでちらし寿司のおかわりまでしてしまいました。また太ること間違いなし。久しぶりに、娘と一緒に親子でちらし寿司を楽しむことが出来たのです。そして食後には、娘が買ってきてくれた苺ショートケーキも。そして益々・・・・・・。

2013.03.03

コメント(3)

-

野菜から先に

ネットのニュース記事に食事のメニューが同じでも、最初に野菜を食べると血糖値の上がり方がゆるやかになるとする報告が。「野菜が先」は、500グラムの野菜を5分かけて食べた後、肉や魚などのたんぱく質を食べ始め、さらに5分してからご飯やパンなどを食べるという条件。【http://www.asahi.com/tech_science/update/0223/OSK201302220152.html】より以前、NHKのためしてガッテンで、食事のとき野菜を先に食べると血糖値の上昇がゆるやかになり健康にいいとの説明を思い出したのであった。 【http://www.5fubanjia.com/tounyou/tounyou26.html】より糖尿病予防に活躍するのは野菜に豊富に含まれる食物繊維。食物繊維はほとんど消化されないで、ゆっくりと消化管内を進むので、後で食べるご飯などの炭水化物が糖に分解されるのが遅くなると。すると、糖の吸収も遅くなり、食後血糖値の急上昇を抑えることができるのだと。しかし自分のペースで好きなものを食べたいと思っているのです。だから痩せない いや 太る!!! と解ってはいるのであるが。

2013.03.02

コメント(0)

-

巨大なクレーン

我が通勤路の山手通りに巨大クレーンが出現。先端までの高さは35~40m。トラッククレーンとラフテレーンクレーンの利点を併せ持つオールテレーンクレーンと言う機種であろうか?最大吊上荷重180Tの表示が。最大吊荷重には、実際に吊る荷の重さのほか、吊り具(滑車や荷を吊るためのフック)の重量も含んでいるため、実際に吊ることのできる荷の重さはこれより小さくなるのであるが。巨大ブームもトラス式の複雑な構造。幾つかの小型ブームも付属。ワイヤーの数も半端ではなかったのであった。実際に荷を吊っている姿を見たいものであったが・・・・。

2013.03.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…

- (2025-11-18 15:50:22)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 空港近くのホテル [セントレア中部…

- (2025-11-18 21:55:41)

-