2013年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

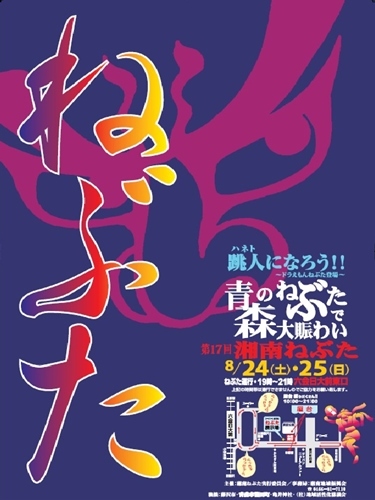

2013 湘南ねぶた

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク藤沢の夏の夜を彩る『湘南ねぶた』が24,25日と、我が地元の小田急線・六会日大前駅周辺で開催されました。我が街が1年に1回最も賑わう2日間。今年で17回目。今年の主役は『阿弖流爲(アテルイ)』。平安時代初期の蝦夷の軍事指導者。 阿弖流為という名は『続日本紀』、『日本略記』という古い文献2冊にそれぞれ1度登場するとのこと。 『続日本紀』では、延暦8年(789)、巣伏村(すぶせむら)での戦いで朝廷軍に大勝した時のリーダーとして記載されているとのこと。 裏側は鳳凰? 横には菩薩が。先導する山車。 そして跳人、子供達が「ラッセーラ♪ ラッセーラ♪」と元気に。大太鼓山車。 アンパンマン ドラエモン 金魚 前日は雨の心配があり、ビニールシートを被せてのパレードだったようですがこの日はシート無しでのお目見えとなったのです。

2013.08.31

コメント(0)

-

大曲花火大会(その2)

18:30も過ぎ、雄物川の上空の夕焼けです。雲の合間から陽光が稲妻の如く。 クレーにつり上げられた2尺玉?用の打ち上げ筒。 そしていよいよ打ち上げ開始。男性歌手の大曲花火大会の歌『夢の空』のBGMで打ち上がった500mナイアガラ。『舞い上がれ 美しく~ すべての憧憬(あこがれ) 打ち上げろ果てしない ロマンと愛を 空のキャンバス 描き続けて ようこそ北の街 夢の華咲く大曲 忘れかけた幼い日々 想いを再びあなたと出逢った 雄物川は今年も 過ぎ行く夏惜しみながら 静かに流れるああ言葉もなく 涙あふれる 大地を揺るがし 僕らの心へ舞い上げれ 美しく すべての祈りを抱きしめて二度とない パノラマを あなたの瞳に 映し留めて ラララ 大曲 ラララ ラララ ラララ ラララ 大曲 ラララ ラララ ラララ舞い上げれ 美しく すべての憧憬(あこがれ) 打ち上げろ 果てしない ロマンと愛を 空のキャンバス 描き続けて ラララ 大曲 ラララ ラララ ラララ ラララ 大曲 ラララ ラララ ラララ舞い上げれ 美しく すべての憧憬(あこがれ) 打ち上げろ果てしない ロマンと愛を 空のキャンバス 描き続けて 』そして1500発以上の花火の数々。 頭上で開く巨大花火、そいて燃えがらが舞い落ちてくるど迫力が続く。しばらく見事な花火をお楽しみください。 途中、5分ほどの突然の豪雨、しかし動く人は皆無。 十号玉(尺玉)二発と創造花火によって、参加28社の花火師によりその技が競われたのであった。 混雑を回避し早めに引き上げる予定が最後まで観賞。75万人以上の人出とのことであったが本当なのであろうか。案の定、出口は大渋滞の歩行規制。 しかしここは日本人の心意気、静かにじっと待つ人々。 帰路につく人、人、人・・・・。 そして1時間弱で車に到着、そして更にこの夜の宿、新玉川温泉に向かったのであった。旅館到着は0:30過ぎ。平成の日本三大花火の一つ、大曲の全国花火競技大会を初体験したのであった。大曲の花火大会では全国の花火師が技を競い合うコンクール形式で行われるのが特徴。創造花火では、テーマを設けて創造性の高い花火を自由に組み合わせることで、ストーリー性と音楽イメージとが見事にコラボした数々の作品を十分堪能したのであった。

2013.08.30

コメント(0)

-

大曲花火大会(その1)

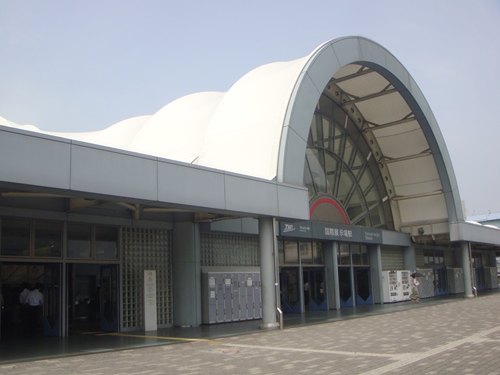

土日を利用し、大曲花火大会を上司、同僚と楽しんできました。大曲のお客様が、我々が未だ見たことがないとの事で、枡席を準備し招待してくれたのでした。東京駅で新幹線で大曲へ向かいました。新幹線スーパーこまち7号+はやぶさ7号連結部。秋田新幹線E6系は、東北新幹線E5系と併結運転を行い、新幹線区間を国内最高速320km/hで走行するため、多くの最先端技術を採用した新在直通車両。E5系と同様、ロングノーズタイプの先頭形状が特徴で、車体上部に施された茜色(濃い赤)の塗装が鮮やか。この車両に乗車するのは初体験。3時間強で大曲駅に到着。茜色と車体デザインが自動車のフェラーリを連想させた。 エスカレータには多くの花火見物客が。そして丸子川河畔特設会場に到着。地元の民謡も披露されていた。花火大会のポスターが至る所に貼られていた。 雄物川河川敷に見物桟敷席に向かう。ビール、食料類を買い込みカートにて運ぶ。 道の両側には多くの屋台が。漸く河川敷入り口に到着。会場図案内。 私のチケット。 会場内は既にごった返し。 途中巨大な段ボール箱で出来たゴミ箱もいたる場所に設置されていた。 漸く座席までたどり着く。ベニヤ板が見事に敷かれ、6人席用に区画されていた。座席設置に2億円かかったと。待つこと1.5時間。漸く17:30になり『昼花火』がスタート。昼花火の競技は、全国でも大曲の花火だけと。昼花火は雅趣に富んだ見応えのある花火で、昔から花火通の粋人が好む花火。 煙竜(煙物)や割物で競技を行うのです。煙竜(煙物)は夜の光の代わりに色煙(紅・黄・青・緑・紫など)を駆使して色彩豊かに空に模様を描き出したのです。この花火のポイントは模様の多様化と色彩を鮮明に描き出すことにあるとのこと。この花火のポイントは、花火の形と鮮明な色彩。見事な色煙。

2013.08.29

コメント(1)

-

ほうき草

我が家の庭先の『ほうき草』が日に日に成長し丸く大きくメタボになっています。春先に昨年の種から芽を出したものを、妻が定植したもの。最近ではスーパーなどで気軽に手に入れることができるようになりました。 この夏にはこんもりと生い茂り、秋にはまるで赤い珊瑚のように鮮やかに紅葉するのです。実は「とんぶり」と呼ばれ、「畑のキャビア」と言われるほどの珍味。既に細い茎が赤くなっています。その名の通り、枯れた後の茎を束ねて「ほうき」に昔は利用していたという植物。夏の猛暑の中、この爽やかなグリーン色の葉は涼しさを感じられるのです。

2013.08.28

コメント(0)

-

近所のひまわり畑

養蜂の師匠であり、近くにお住まいのYさんから、ひまわりの開花情報をいただき先ほど車で見に行ってきました。車で5分ほど盛り土した畑一面に見事にひまわり畑が拡がっていました。残念ながら後ろ姿のみ。車を降り、畦道を歩きご対面。背丈の低いひまわりが『向日葵』状態。 我が趣味の養蜂のミツバチ達も訪花し花粉を集めていること間違いなし。直線距離にして300m程度の距離にあるのです。ミツバチの行動範囲は半径約3km~4kmほどで、美味しい蜜を求めて飛び回っているのです。そして1匹のミツバチが一生のうちに採るハチミツは「スプーン1杯分」と言われているのです。そいて慌ただしく自宅に戻ったのです。

2013.08.27

コメント(0)

-

ゴーヤ

我が農園の下の義兄の畑のゴーヤが元気に育っています。緑のカーテン状態。可憐な黄色い花。黄色の5弁。 日に日に大きくなっていくゴーヤの実。 和名の「ツルレイシ」は、イボに覆われた果実の外観と、完熟すると仮種皮が甘くなるという2つの形質が、ムクロジ科の果樹であるレイシ(ライチ)に似ていることに由来すると。

2013.08.26

コメント(0)

-

巨大ハマグリ

佐賀県・伊万里にお住まいの友人Nさんが、今度は巨大ハマグリを送ってくださいました。5cm以上あるメタボなハマグリがボールから溢れていました。ハマグリにはいろいろな色、模様があることを再認識。 中央が丸く膨らんだ巨大ハマグリ。 併せて海苔が一緒に。そしてご出身の五島手延うどんも。早速『焼きハマグリ』で。 身も巨大でプリプリ、汁の中に潮の香りが溢れていました。汁も美味そのもの。 そしてお吸い物でも。これで残暑を乗り切れそう。Nさんいつもいつもお心遣いありがとうございます。

2013.08.25

コメント(0)

-

再び天草へ(その2)

午後の打ち合わせ、現場調査を終了し帰路に。天草から福岡への最終便の18:00には余裕があるので天草の北側のドライブへ。島原湾を右手に見ながら324号線を通詞島に向かう。遠く島原湾の向こうには雲仙普賢岳の姿が小さく。南国ムードの街路樹・フェニックス。昭和50年に開通したという通詞大橋を渡り通詞島へ入る。昔は瀬戸の狭い所を手漕ぎの渡し舟が行き来していたと。橋は幅が狭く、車同士がすれ違う時はちょっと気を使いうほど。 通詞というのは今で言う通訳のことで、通詞島という名が付いたのは、「中世の頃この島に南蛮貿易の通詞(通訳)が住んでいた」という話や「遠く外国まで漁に出かけたことで、外国語をマスターした漁師が住んでいた」等の話があり、この名前だけで歴史のロマンが感じることができたのであった。通詞島の東西端には風力発電の白い風車が風を受けて回転していた。 東端の風力発電設備。タワーの高さ45m、翼の直径30m。発電能力 300KWH。風車の下では魚釣りのおじさんの姿も。小鯵が釣れると。撒き餌で入れ食い状態。これなら釣りも面白そう。あくまでも透明な青い海。西端の風力発電、こちらは落雷等数々のトラブルを経験し本格駆動したようだ。続いて、 富岡半島に向かう。眼前の山の上に富岡城址が見えてきた。天草城址から海を眺めると 砂州で繋がった陸繋島であることが理解できたのであった。遠く天草苓北発電所の白き姿が確認できた。二の丸広場には頼山陽と勝海舟の像が建てられていた。勝海舟が1856年長崎海軍伝習所の訓練中「観光丸」でここ富岡に寄っているのだ。頼山陽は1818年長崎の茂木を経てここ富岡の城下に開塾していた儒者のもとを訪ねて来ていると。石高半減を訴えた初代天草代官の鈴木重成とその兄正三の像も。 富岡城は慶長7年(1602年)、肥前唐津藩の寺沢志摩守広隆公によって築城されたと。寛永14年(1637年)「天草島原の乱」では、幕府側の拠点として一揆軍から 攻撃を受けたが、必死の守りで落城を免れたと。その後、寛文10年(1670年)富岡城は破城されたとのこと。現在富岡城の本丸跡に『熊本県富岡ビジターセンター』が整備されている。天草地域の魅力ある自然景観、歴史、文化環境等の情報を発信。また雲仙国立公園の内容も紹介しているのだ。過去の何回かの石垣の改築の跡が、積み上げた石垣の色で理解できるのであった、 富岡城の図と歴史が説明されていた。富岡城は約70年間存続したが、破城後も三の丸に代官所が置かれ、明治初期にいたるまで富岡は、天草行政の中心としての役割を果たして来たのだ。帰路は、時間短縮のため山道をドライブし、レンタカー返却後天草空港へ。18時発にて福岡空港へ 。帰路も往路と同じボンバルディア。眼下に海の中道と能古島が見えた。 博多湾の倉庫街。 そして車輪が出て着陸態勢に。 19:45発のANA便で羽田空港へ、そして帰宅したのは0:15。

2013.08.24

コメント(0)

-

再び天草へ(その1)

再び仕事で熊本・天草・本渡へ出張してきました。博多駅前ホテルに前夜泊。早朝の部屋からの博多のビル群。 博多駅・筑紫口にある博多祇園山笠の記念碑。福岡空港から天草エアライン・1便にて天草へ。 45人乗りボンバルディアDHC8-103型。 タイヤは我が軽自動車のタイヤをやや大きくした程度。片側に2輪の合計4輪。 この日の飛行コース。 佐賀競馬場。 こちらは佐賀空港ではなく、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町にある目達原駐屯地(めたばるちゅうとんち)にある自衛隊の飛行場。大川市内にある筑後川中州。 筑後川が有明海に流れ着く。 国内最大級のメガソーラー施施設、九州ソーラーファーム(みやま合同発電所) 出力 23000KW パネル数78960枚。 芝浦グループによる発電所。雲仙普賢岳。 頂上は雲の隠れ気味。 頂上には未だに鋭い火山特有の凹凸が。 南島原市の漁港。 遠く天草・通詞島には風力発電が2機。 約30分強の飛行で天草空港へ到着。 空港では、見た記憶がある人が知人を出迎えていた。天草出身とのこと。 売店にポスターが貼られていた。午前中の客先との打ち合わせ終了後は昼食へ。エビ料理 『宮川』へ。活きエビ定食(1200円)を注文。40cm程度と巨大なお椀に入った定食が登場。各種エビ料理、サヨリの刺身、もずく、茶碗蒸し・・・・・・。しかし醤油が甘くて・・・・。まだ動いている活きエビ。 活きエビも一皿注文。 活車えびの宅急便送付も可能とのこと。 潮の香りを大いに楽しみ、午後は現場調査へ。

2013.08.23

コメント(0)

-

猛暑の中でのミツバチ内検

猛暑の中でミツバチの内検を行いました。まずは畑のスイカでのどを潤しました。四国からKさんも来園され、久しぶりの3人での内検です。群勢も強く産卵も継続中。 既に巣枠全体が真っ白な蜜蓋で覆われているものもありました。 ことらの巣枠も働き蜂の誕生が待たれます。 燻煙器でミツバチ達を静めました。 完成間近のハチミツが輝いていました。 巨大な白き無駄巣も。 元気な働き蜂達。 女王蜂も産卵場所を求めて活発に動き回っています。 この群は群勢が高く4段積みになりました。

2013.08.22

コメント(0)

-

我が家の外装工事

先日我が家の外装工事が完了しました。築30年以上経ていましたので、茶色の外装カラー鉄板にも傷みと塗装の剥離が発生していましたので修理を決断しました。今回は、妻の提案もあり、色を薄い茶色の混じったクリーム色にしました。我が家の畑の前から。外装の色が変わったため、我が家のイメージが変わりました。屋根の太陽光発電パネルも輝いています。 先日も、我が大学時代の友人が訪ねてきましたが、以前と外観が変わったため我が家とは思わず行きすぎて、近所の方に訪ねたとのこと。 玄関の白のリシン吹きつけ部分のきれいになりました。 我が部屋の外装も一新。残された課題は部屋の中の片付けと妻の言葉。 家の裏側、ドアも濃茶に塗り替え。雨樋も丸いものから最新の四角いものに全面交換。テラスも再塗装、屋根板も更新しました。 妻の書斎?の屋根の再塗装を断熱性塗料で。妻も涼しくなったと満足げ。段々と我が住み処、そして住人も老齢化し、適時テコ入れが必要な時期になっていることを実感する昨今なのです。

2013.08.21

コメント(0)

-

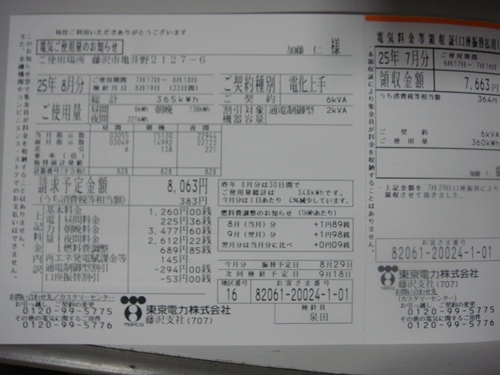

8月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の8月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:7月17日~8月18日(33日間) 電気使用量 昼 : 6KWH 朝晩 : 138KWH 夜 : 221KWH--------- 合計 : 365KWH 金額 :8,063円 先月7月は360KWH、7,663円でしたので、+5KWH⇒+400円のプラスになりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。 購入電力量 :527KWH購入予定金額 :25,296円の結果。今月も大きく17,233円の黒字となりました。 太陽光発電開始以来の使用電力量の推移です。そして太陽光発電開始以来の売電電力料金の推移です。お知らせの裏側には『再生可能エネルギー 発電促進課金等の案内』 が記載されていました。再生可能エネルギー 発電促進賦課金単価=0.35円/kwh(税込)太陽光発電促進付加金単価=0.05円/kwh(税込)よって我が家の再エネ発電付加金等は365×(0.35+0.05)=145円なのです。

2013.08.20

コメント(0)

-

スイカ畑の片付け

盆休みの後半には、我が趣味の養蜂場のある菜園のスイカ畑の片付けを行いました。まだまだ、畑には食べきれないスイカがゴロゴロしているのですが。先日の農宴でのBBQに参加された同僚達も皆スイカを手土産に持ち帰り、また近所に住む中学校時代の友人も採りに来たのですがまだまだ残っているのです。まずはスイカの片付け。 カボチャも併せて片付け、大小併せて20個以上のスイカでしょうか。 そして綺麗になったスイカ畑の跡。 消石灰を蒔き、義兄の大型トラクターでの耕耘お準備完了。 スイカ畑は畑の奥にあるので、その進入路もきちんと確保しておかなければならないのです。進入路に野菜が残っているとトラクターが進入でき無いため、トラクターによる耕耘を諦めなければならないのです。 このトラクター耕耘なしでは我が趣味の菜園の継続は殆ど不可能なのです。この広さを鍬により手で掘り起こすのは体力的に至難の業。義兄がトラクター運転が出来なくなった瞬間にこの菜園の継続は無理になるのではないでしょうか。 トラクターで見事に変身した菜園。 ロータリーと呼ばれる複数のなた状の爪が高速で回転し、畑を40~50cmの深さまで耕してくれたのです。この畑には、今年も白菜、大根、ブロッコリー、カリフラワー等の冬野菜そして空豆等を植え付ける予定なのです。それにしても雨が欲しい毎日なのですが・・・・・・。

2013.08.19

コメント(0)

-

秋の味覚

先日、妻と秋の味覚、ナシとブドウを買いに近くにある果樹園農家に行ってきました、ナシとブドウ園の前にある直売場。 『幸水』がたわわに実っていました。我が地域で最初の出てくる種類。甘い梨が好きならコレ。酸味がなく、糖度の強い甘みをしっかり味わえるのです。 採れたてナシ、ブドウを試食できるのです。親戚にも秋の味覚SETを宅配便で送ったのです。 そしてブドウ園。丁寧に一房一房白い紙袋で守られていたのです。我が地域にすむ園芸農家が、「人々に喜ばれる葡萄」をテーマに苦難の末開発した品種『藤みのり』 でしょうか?巨峰やさがみや・・・・・・・も。 世界一の粒の大きさを誇る『藤みのり』 猛暑が続いていますが、旬の秋の味覚を「とれたて」で味わいクーラー無しで暑さに耐えている還暦過ぎの夫婦なのです。

2013.08.18

コメント(0)

-

ひまわり(向日葵)

我が養蜂場のひまわり(向日葵)が開花を始めました。今年もホームセンターで種を購入し、植え付けたもの。併せて昨年の種も一緒に。今年購入したものは高さが3m近くになり、青空に突き刺さっています。 そしてこちらは昨年の種から成長したもの。一本の幹から分枝し多くの花を付ける品種。花には我がミツバチ嬢達が訪花しています。 ひまわりは蜜はあまり出ませんが、ミツバチはひまわりの花粉が大好物なのです。 花粉集めに夢中で、接写でカメラが近寄っても逃げませんでした。 ミツバチが脚に花粉団子をつけ花粉まみれに。

2013.08.17

コメント(0)

-

熱中症に負けずにBBQ

夏休みも後半戦に入っていますが、夏休みの初日に同僚達と我が農宴で『農宴BBQ』を決行しました。Nさんが熱中症対策にと、ターフテントを事前手配してくえました。参加者は奥様、お子様を含み総勢9名。前日夜我が家に宅急便で到着しましたが、不在のため受け取れず、この日の朝宅急便配送センターまで車で受け取りに行ってきたのです。 早速BBQ開始。我が菜園のタマネギ、ピーマン、そしてカボチャ等を準備しました。 そして仙台からTさんの奥さんも急遽参加され、何と厚切りの牛タンを持ってきて下さったのです。茅ヶ崎から参加の先輩、旅友のSさんも完璧な熱中症対策の下、牛タンを頬張っていたのでした。Mさんの奥様もお子様と一緒に楽しんで頂きました。 最近我が農宴の前の植木が伐採されてしまったため、木陰が少なくなりこのターフ無しでは危険なBBQだったのです。仙台から大量の『塩うに』も到着。超豪華な『農宴BBQ』 となったのです。可愛いおにぎりも準備していただき、塩うにを乗せて楽しんだのです。タンすじ煮込み、キュウリの佃煮も人気。私は途中アルコールも廻り、ゴザの上でトドの昼寝。 途中妻も参加し、16時過ぎまで全員元気に賑やかにBBQを楽しんだのです。Tさんの奥さんの手作りの料理の登場により、Sさんがkれも事前手配してくれた松尾のジンギスカンは手つかずの状態、現在我家の冷凍室で次の出番を待っているのです。 次回は秋の『芋煮会』を計画しています。

2013.08.16

コメント(0)

-

盆参り

妻と我が実家の盆参りに行ってきました、とは言え我が実家は我が家から徒歩3分。部屋には真菰を敷いた祭壇が設置されていました。十三日の夜、玄関や軒下に提灯をつるして、門の近くでオガラを燃やして迎え火をたき先祖を迎えたのです。私が子供の頃は、祭壇の前の両側に葉のついた青竹を立て、竹の上部にしめ縄が張ってありました。そしてそのしめ縄に稲やほおずき、昆布等が吊されていましたが最近ではこれが省略されていました。 盆棚にはナスときゅうりにオガラをさした牛馬が 飾られていました。精霊があの世から帰ってくる時、この世から帰っていく時の乗り物とされているのです。また、きゅうりの馬はご先祖様の霊が一刻も早く家に帰って来てもらうための早い乗り物で、ナスの牛は帰る時にゆっくり帰ってもらうための遅い乗り物の意味と言われているのです。そして里芋の葉の上にはナスをサイコロ状に刻んだ『水の子』 も。キュウリや洗米を以前は入れていた記憶もありますが・・・・・・。これは牛馬の餌であると聞かせれていましたが、たくさんのご先祖さまをお迎えするので、皆さんに行き渡るように、こうしたたくさんのお米や野菜の粒をお供えするのだとの説もあるようです。兄姉夫婦が一同に揃った直後に檀家の住職が経をあげに来てくれたのです。そして今日は息子と共に妻の実家への盆参り。

2013.08.15

コメント(0)

-

成田山新勝寺へ

房総のむらを出る前に、木もれ日レストランのソフトクリームで一休み。種類は「バニラ:250円」と「栄町産黒大豆:300円」の2種類とのことで黒大豆を注文。Fさんから「きな粉の味」であることを聞く。JR成田駅方面に向かう途中、ユニークなバスが車の前方に。成田空港~イオンモール成田間を走るシャトルバスとこれもFさんから教えてもらう。独特の外観や木目調の「レトロバス」車両であるが乗客は何故か少なめ。JR成田駅に向かったが、一方通行が多く、さすがのFさんも道に迷う。すると眼前に成田山表参道が突然現れたのであった。妻は成田山新勝寺は初めてとのことで、急遽我が儘を言い見物させていただくことになり車を駐車場に。 駐車場から再び表参道まで徒歩で戻る。房総のむらに引き続き、再び江戸時代にタイムスリップ?成田山表参道は門前町の歴史と共に様々な情景を刻んで来たのだ。表参道を歩き始めてまず気がつくのは軒先に旗めくうなぎのぼりの多さ。途中でUターンし成田山新勝寺総門へ。総門をくぐって、境内に入ると大きな赤い提灯のある仁王門が。 門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、昭和43年に奉納したものとのこと。魚河岸はもとより 江戸の多くの人々の信仰を、成田山が一心に集めていたことが理解できるのであった。門の右に口を開いた阿形の那羅延(ならえん)金剛像。 左に口を閉じた吽形の密迹(みっしゃく)金剛像。立派な亀石、なんとその亀石の上に本物の亀が。なんとも縁起が良い光景。何故って我が家の住所にも『亀』の文字が。 仁王門から階段を上がると大本堂手前には香閣が。 境内にある、三重塔は開基1070年祭にあわせて周囲の修復が行われ、建立された300年前と同じ鮮やかな極彩色の姿が美しい。息をのむような極彩色のパノラマがひろがっていたのです。その近くにある聖徳太子堂 。大本堂左側奥の階段を上がり額堂へ。 中には、7代目市川団十郎の石像も。歌舞伎の市川宗家の屋号は、成田屋。この成田は、実は成田山の成田がルーツ。初代市川団十郎の父親は、現在の成田市幡谷出身。初代団十郎は子宝に恵まれず、成田山で祈願したところ願いが叶って2代目を授かったのを大変喜んで屋号を成田屋としたとのこと。 光明堂は今から約300年前の元禄14年(1701年)に建立された旧本堂で、新本堂(現在の釈迦堂)が建立されるまでの約一世紀半に亘り成田山信仰の拠点となっていたと。 高さ58mを誇る荘厳な「平和の大塔」 大塔下にある西洋庭園は参拝客の憩いの場。 成田山公園内を歩く。4人で森林浴を楽しみながら木々の間から差し込む太陽の光に照らされて、深緑、蝉の鳴き声を聞きながら池の脇の遊歩道を進む。、 再び大本堂横まで戻る。 出世稲荷は次回のお楽しみと言うことで4人で合意、4人合計で250才以上の為せる結論か??再び表参道へ。成田山の隆盛と共に発展してきた表参道は緩やかな「く」の字の坂道が続き、角を曲がるたびに別の顔を見せてくれるのです。市の文化財に指定されている三階建ての旅館。甘口のコイ 二度目のコイ 2種類の鯉型煎餅が売られていた。『割れやすいのでご注意ください』の文字が意味深長。 Fさんご夫妻から成田山の名物のお土産を頂き、今度は間違いなくJR成田駅まで送って頂いたのです。ここからは横須賀線快速で戸塚駅まで一気にそして東海道線に乗り換え19;30過ぎに帰宅したのでした。今年も恒例の花火大会、そして想定外の佐倉市近郊観光そして成田山新勝寺までもと大いに楽しませて頂いた2日間だったのです。来年も更に賑やかな、そして楽しい花火大会になることを祈っているのです。ありがとうございました。

2013.08.14

コメント(1)

-

佐倉周辺の観光へ

花火大会の翌朝はFさんのご自宅を訪ねました。最近、ご自宅の内装改築を行われたとのことですが、建売住宅の欠陥工事箇所が数カ所発見されびっくりされたとの話が。その後、ご夫妻の案内で佐倉市周辺のドライブ散策に連れて行って頂きました。途中、田んぼの中の道路脇に『金メダルジョギングロード 尚子・裕子コース』の文字が。『金メダルジョギングロード』とは、小出義雄監督の下で練習に励んだ高橋尚子と有森裕子という2人のメダリストが、現役時代にジョギングに使用したコース。折しも、現在開催されている世界陸上で福士加代子選手が女子マラソンで銅メダルを獲得したばかり。 窓の左手には北印旛沼が。北印旛沼と前日花火大会が開催された西印旛沼の両者は、印旛捷水路または中央排水路を介して繋がっているとのこと。印旛沼は1960年代以降、流域人口の増加に伴い印旛沼の水質指標は悪化し、水質汚染は手賀沼に次ぐ全国有数のレベルになったが、最近は少しは改善されたがいまだ水質悪化は全国TOPれべるであるとのこと。原因として、印旛沼からの流出河川がほとんど無いことが主要因とFさんの説明が。 人気のうなぎ屋さんに多くの客が並んでいるのを垣間見ながら、千葉県立『房総のむら』 に到着。『房総のむら』は、房総の伝統的な生活様式や技術を来館者が直接体験できる場所。県内各地から出土した考古遺物や、武家・商家・農家などの展示を通して歴史を学べる博物館。『旧御子神家住宅』。安房郡丸山町(現南房総市)にあったもので、安房地方の典型的な民家であるとのこと。国の重要文化財に指定されていると。安永9年(1780)に建てられたものとのこと。 旧家内部の土間には懐かしき農機具の数々が展示されていた。そのうち唐箕(とうみ)は子供の頃我が生家にもあり、これを回しながら稲を脱穀した後、籾殻や藁屑を風によって選別した事を懐かしく想いだしたのであった こちらは『旧平野家住宅』 。富津市に寛延4年(1751)に建てられた名主の農家。これも県指定有形文化財に指定されているのであった。 『龍角寺古墳群』 龍角寺古墳群114基のうち、敷地内には78基が保存されており、遊歩道を歩きながら、そしてドライブしながらでも、それらの古墳を間近に観察することが出来たのです。 『瓢塚41号墳石室』。4世紀前半から終末期までに築造された古墳とのこと。房総風土記の丘資料館脇に移築保存されていたのだ。雲母片岩を組み合わせたもので玄室は内法長1.82m、幅1.13mと。房総風土記の丘資料館に入る。県内各地の遺跡から出土した考古資料を収蔵・展示している赤煉瓦の瀟洒な建物。房総の古墳と古代の寺、房総半島の生い立ちを学び、ナウマン象の化石にも合う事ができたのであった。美しいお姿の仏像にも。するとミシミシと窓ガラスが軋む音が。東北で地震が発生したため、屋外に一時避難して欲しいとの案内が。 ドラムの里を訪ねる。 木もれ日レストランで昼食。商家の町並み入り口にある千葉県議会議事堂(外観復元)。 内部は何故か非公開であった。商家の街並みを再現したエリアで、佐原などの古い町並みを参考にしたとのこと。菓子の店(あまはや)と隣にはお茶の店(山辺園) 酒・燃料の店(下総屋)。見事な土蔵造りの建物で、外壁周囲の腰の部分はナマコ壁の装飾がされていた。店先には酒屋の看板代わりにかけられていた、杉玉(酒林ともいう)が下げられていた。これは新酒ができたことを知らせるもの。 そして左手最奥の鍛冶屋では父、息子親子が店の中の土間で鍛冶作業に挑戦していた。房総のむらには、あちこちにその集落の独自の昔からつたわる、綱つりが。厄除け、無病息災を祈ってつくって飾るものとのこと。 かしま人形、蛸(たこ)、海老、束子(たわし)、木札、賽子(サイコロ)等々が下げられていたのです。我が地域にはない風習に感動。上総地方の代表的な名主クラスの農家を再現。敷地は2,500m2,主屋・長屋門・土蔵・馬小屋・納屋・木小屋・作業小屋の7棟で屋敷を構成していたのであった。。珍しい風呂を発見。いわゆる水風炉(すいぶろ)か?桶の下にかまどを横に取りつけ浴槽の水を沸かして入る風呂。金属製のかまどには桶型のカバーが。かまどには古木が。我が家は五右衛門風呂であったので、この様な風呂に入った経験は無し。 昔懐かしい虫かご。 マコモを使った馬の製作教室も行われていた。 辻きり。辻きりは集落の境(辻 / 結界)に藁の大蛇を飾ることにより落へ入ってくる疫病や悪霊が侵入しないように行う行事で、災難を封じて五穀豊穣と郷内安全を祈願するものとのこと。『かしま人形』と呼ばれる藁人形。 昔から、災害や疾病から守る守り神として、五穀豊穣を祈る神として、祭られて来たと。そして水車小屋でこの房総のむらの観光は完了。

2013.08.13

コメント(0)

-

佐倉市民花火大会(その2)

ビール片手に待つこと1時間強、漸く花火大会のスタート。まずは開会式、そして手筒花火のスタート。 手筒花火は、1メートルほどの竹筒に火薬を詰め、それを人が抱えながら行う花火。手筒花火は、打ち上げ式ではなく吹き上げ式の花火で、その火柱は10m近くにも及ぶ大迫力。 そして打ち上げ花火が次々に。 巨大な二尺玉も見事。 そして昨年は沼へ人が立ち入った為急遽中止されてしまった水上花火も風車の後ろから。今年も夜空を彩る大輪の二尺玉、湖面に映る水上花火、珍しい手筒花火など、印旛沼湖畔に咲き誇る百花繚乱を皆で楽しむことが出来たのです。打ち上がり花開くたびに観覧客からの響めきも止むことが無いほど次ぐ次と打ち上げられたのです。花火は日本の文化、桜(佐倉ではありません)と同じく一瞬の美しさと散る儚さが愛されているのです。万物すべて滅びるという価値観と無常感に繋がるのではないでしょうか。来年まで健康に留意し、この地の年中行事を再び大切な方々と迎えたいと感じながら来た道を大切な方々と語り合いながらの帰路だったのです。

2013.08.12

コメント(0)

-

佐倉市民花火大会(その1)

今年も娘の嫁ぎ先のご両親から『佐倉市民花火大会』への招待を頂き妻と行ってきました。横浜市営地下鉄で戸塚に出て、横須賀線で船橋まで。途中車窓から東京スカイツリーが。高さ350mの第1展望台。未だ二人とも訪ねたことのない場所。 そしてこの日の宿泊ホテルのある京成ユーカリが丘駅に到着。今年で第53回目を迎えた花火大会のポスター。ホテルにチェックインし、待ち合わせ時間の17時に京成うすい駅へ。娘夫婦そしてその友人夫婦とともに花火大会会場まで京成電鉄線路沿いを印旛沼方面に歩く。路上・橋上 場所取り禁止の看板。 すでに多くの売店が田んぼの畦道で営業開始中。 この場所は無料見学可能な場所?既にブルーシートで席取り済み。 漸く遠くに観覧場所 佐倉ふるさと広場にあるオランダ風車の姿が現れた。 そしてご両親が準備していただいたA席入り口チケット確認場所を通過。 大きな開催案内板。 迫力のある手筒花火を間近で見られる有料観覧席。この場所には約3万本のヒマワリが植栽され多くの観光客に楽しまれていたが花火大会開催に備えてこれを撤去し整地した場所とのこと。1区画の広さは2m×2m、イスが5脚ずつ用意されていました。ご両親が我がグループ用に2区画を確保済み。まだまだ観覧客の姿は少なめ。なるほど未だ明るいし、開催1時間以上前。花火大会の臨場感をインターネットで生で楽しめるとのこと。 佐倉シティブラスの演奏も開始された。 管理棟「佐蘭花(さらんか)」。 仮設トイレ。 花火大会の進行役の女性も浴衣姿で孤軍奮闘中。 4本のポプラの木も花火大会のオープン今や遅しと待っていた。 佐倉とオランダとの関係は、遠く江戸時代にさかのぼるとのこと。当時、"西の長崎、東の佐倉"といわれたほど、佐倉藩の蘭医学は全国に知られ、各地から医学生が訪れたと。佐倉ふるさと広場のランドマーク オランダ風車「リーフデ」。跳ね橋。 そして会場には手筒花火を抱え説明する方の姿も。 風車の上の飛行機雲、この近くは成田空港への飛行ルート。そしてご両親が準備していただいた弁当を楽しませていただきながら、花火の打ち上げを待ったのでした。。 ビールのつまみに焼き鳥も準備していただきました。 売店も時間と共に賑やかになってきました。

2013.08.11

コメント(1)

-

機上から

五所川原での仕事を終え、青森空港へ。空港ロビーには五所川原『立佞武多(たちねぶた)』のミニチュアサイズが展示されていた。本物は高さは約23m、重さは19tに及ぶと。何とビルの7階に匹敵する高さ。 JAL便にて羽田空港へ。 岩木山が雲の上に。 日本海に注ぐ河川が夕陽に輝いていた。 能代市と米代川。 八郎潟調整池。 潟上市の緩やかな日本海海岸線。 鳥海山。山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活火山。この後は一面雲の海に。 日没も間近。 そして羽田空港へ無事着陸。バスにて帰宅。

2013.08.10

コメント(0)

-

岩木山

翌朝の弘前市内ホテルからの朝焼け。ホテルの大?浴場に向かう。早朝につき独り占め。 朝食を済ませ弘前市内のお客様のところにレンタカーで向かう、岩木山とソーラーパネル。 山裾には僅かに雪渓が残っていた。 道路脇でサクランボを販売している出店でSTOP。「赤いルビー」とも呼ばれる、採りたてのサクランボが箱に山盛り。試食をさせていただく。甘味と酸味のこれまた絶妙。 南陽という品種とのこと。まさに「サクランボの王様」、ジャンボな一粒 。お客様が急用で外に出かけ、1時間ほど帰ってこられないとのことで、待ち時間を利用して岩木山をドライブ。津軽岩木スカイラインのジグザグ道路を利用して8合目に向かう。 8合目の駐車場に車を駐める、標高1247mとのこと。 遠く日本海沿いに巨大風車が。 8合目から頂上に向かうリフト、頂上は雲の中。山を下る。リンゴ畑の道には赤い消毒車が走っていた。スピードスプレーヤー【speed sprayer】と呼ぶとのこと。リンゴ,ナシ,ブドウなどの果樹園において,樹間を走行しながら薬液を散布するのに使われる消毒車。 後部には扇風機の如き羽根があるのは、薬液をいろいろなところに広く散布するため。弘前のお客様に面会し、挨拶そして打ち合わせ終了後が再び日本海沿いを五所川原に向かう。途中のかかしの里にはこれも巨大な『案山子』が。県道弘前・岳・鰺ヶ沢線の沿線にある中村地区。昼食は深浦の千畳敷海岸で。 これも採れたてのウニ丼。生うにの美味しい事、口の中でとろっととけるようになくなっていったのです。サザエの壺焼きも注文。 千畳敷は岩肌が海面に隆起した独特の光景。 1792年(寛政4年)の地震で隆起したと伝えられる海岸段丘。五所川原に向く途中にある巨大銀杏の木。国指定天然記念物 北金ヶ沢の大イチョウ(垂乳根のイチョウ)。このイチョウは、樹齢1000年以上、高さ31、幹周り22.00mで、沢山の気根・乳垂から「垂乳根のイチョウ」と呼び、古くより神木として崇拝信仰されて来たと。また、お産をし、母乳不足で困っている女性に乳を授けるありがたい樹としても広くしられて来たとのこと。平成16年 国指定天然記念物に。

2013.08.09

コメント(0)

-

弘前ねぷた

この日は五所川原にホテルを予約していましたが、同行の同僚がねぷたの開かれる弘前のホテルの予約に挑戦してくれ、見事に当日のホテル予約に成功したのです。そして『弘前ねぷた』の見物。毎年8月1日~8月7日に開催されている弘前ねぷたまつりは、勇壮で幻想的な武者絵などが描かれた扇ねぷたや組ねぷたなどが運行されるのです。弘前ねぷたは国の重要無形民俗文化財に指定されているのです。正史に表れるのは享保7年(1722)。藩日記に5代藩主信寿公がねぷたを見物したという記録が残されているとのこと。 弘前ねぷたは、小型のねぷたから順に運行され、後半になるにつれて大型のねぷたが運行されました。それぞれのねぷたの後ろには笛や太鼓の嘩子方の一団が続き、勇壮な囃子を観衆の心の中に残しつつ、中心市街地を練り歩いたのです。 子どもたちの元気な「ヤーヤドー」の掛け声に、沿道から盛んな拍手がわき起こっていました。 次から次へ目の前を通り抜けたねぷたを堪能したのです。 巨大な太鼓が5個、勇壮に鳴り響く。次から次へとねぷたが続く。藩政期の津軽で飼育されていた金魚「津軽錦」の形を模した「金魚ねぷた」もかわいらしく、とても趣があったのです。 女性二人の勇ましい姿。 福助?見事な芸術作品。 地元の放送局が見物客にインタビュー。懐かしきポスター。 『やってらよ~』 てどんな意味の方言??

2013.08.08

コメント(0)

-

青森・田舎館村田んぼアート(その2)

第2会場は道の駅『いなかだて』内にある。第1会場から車で10分ほどの場所。昨年より第2会場が公開され、エレベーター付き展望台もその時に完成したもの。 この会場のテーマは子供向け『ウルトラマン』。 バルタン星人?の姿も。 文字の縁取りも見事に立体感が出ていたのであった。 ウルトラマンが地球を背景に飛び出しているのである。ウルトラマンの右手の横には緑の日本の姿も、そして韓国、中国大陸、更に黒き太平洋も描かれているのであった。 今年から新たに田んぼアート時のみ開設の新駅舎も。 そして田んぼアートの反対側には『金』の文字が。 こちらは稲ではなく白砂利で描かれていた。2012年の漢字「金」 京都・清水寺の森清範貫主が書く、一年の世相を漢字1文字で表したあの「今年の漢字」を表現しているのであった。その横にはクジャクの檻が。 巨大な羽の模様が光り輝いていた。 雀も餌のご相伴に。

2013.08.07

コメント(0)

-

青森・田舎館村田んぼアート(その1)

青森・田舎館村役場に仕事で行ってきました。まるで城のような村役場庁舎。天守閣も兼ね備えている立派な城、そして城内に入るにも大手門?らしきものまであり、本格的な城構えの実は村役場。 ピカピカの城、毎朝、村長は天守閣に上り、村の賑わいを眺めているのであろうか? 役場の中には今年の『巳』年と『絆』の巨大な毛筆の文字が。村の担当部長との打ち合わせを終え、この地の名物の『田んぼアート』を見るため天守閣・展望台入り口に向かう。大型観光バスでかけつけているツアーも。 展望台入り口。2ヶ所のセット券を300円で購入。説明案内書も配られていた。10月14日まで無休で見学可能とのこと。展望台からの視角を下に下絵を作製し植え付けを行ったと。 そして展望台へ。見事な田んぼアート。今年のテーマは「花魁とハリウッドスター」。1.5haと広大な水田に描いてる見事な芸術そして迫力。稲だけでこれほどの立体感を表現するとは驚きそのもの。左の花魁は梅沢富美男、右のハリウッドスターはマリリンモンローの「七年目の浮気」のワンシーンがモチーフになっているとのこと。巨大な花魁の姿。道路幅が約5mからこのアートの巨大さを想像してみてください。 顔も梅沢富美男の顔になんとなく・・・・。 そしてマリリンモンロー。彼女の表情や立体感を演出する陰影を表現した超力作。 顔の恍惚?の表情も見事、そして歯まで白く表現されていたのであった。 そして田んぼアートの反対側には岩木山の姿も。この日は残念ながら頂上は雲の隠れていたが。 下に降りて田んぼの前の道路を歩く。下からは何が描かれているか全く不明。 田んぼアートのテーマは毎年変わり、アートも表現方法が向上しているのです。1993年~2001年:岩木山2002年:つがるロマンの稲と月2003年:ダ・ヴィンチ「モナリザ」2004年:棟方志功「釈迦十六大弟子羅ご羅の柵」と「山神妃の柵」2005年:浮世絵・東洲斎写楽「二代大谷鬼次の奴江戸兵衛」と喜多川歌麿「歌撰恋之部・深く忍恋」2006年:俵屋宗達の「風神雷神図屏風」2007年:葛飾北斎の富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」と「凱風快晴(赤富士)」2008年:恵比寿様と大黒様2009年:戦国武将とナポレオン2010年:弁慶と牛若丸2011年:竹取物語2012年:「悲母観音と不動明王」2013年:花魁とハリウッドスター「マリリン・モンロー」地上からのマリリンモンローの姿なのであるが・・・・。 今年2013年は7色9種類の稲を利用して描かれているとのこと。品種の異なる稲を何種類も植え、色を表現。緑は「つがるロマン」、白は「ゆきあそび」、赤は「べにあそび」と言う品種とのこと。まるで稲の葉に塗料を塗りつけているが如きに天然色が見事にそして不思議に出ているのであった。マリリンモンローの太腿の影やスカートのシワも表現している真に匠の技。 展望台の観光客は皆『すごい』を連発しているのであった。そしてもう一つの会場へ向かったのであった。

2013.08.06

コメント(0)

-

浅草寺へ

船旅を終え浅草・浅草寺まで足を延ばしました。雷門は、浅草寺の山門。正式の名称は、風雷神門。門に向かって、右側に風神、左側に雷神が配される、朱塗りの山門。門の中央には、重さ約700Kgという提灯が吊りさげられており、浅草のランドマークとなっているのです。仲見世は日本で最も古い「商店街」のひとつ。既に観光客の姿は少なかったのであった。 こちらは新仲見世商店街。 既にシャッターの降りている店も多かったのであった。しかしシャッターに描かれている絵も楽しむことが出来たのであった。 雷門から仲見世を通り抜けて浅草寺本堂に向かうと、本堂の手前に壮麗な宝蔵門が。中央部には「小舟町」と記された大提灯が提げられていた。日本橋小舟町の人々による寄進であるという。 門裏には長さ4.5メートルにも及ぶ巨大な「わらじ」が提げられていた。 右に呵形、左には吽形の仁王(金剛力士)像が安置されていた。 宝蔵門の西側には五重塔が建っていたが丁度ライトアップの瞬間に立ち会うことが出来たのであった。 沙竭羅龍王像。 そして本堂、しかし写真は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。帰路の 爆笑似顔絵總本店。

2013.08.05

コメント(0)

-

隅田川遊覧

下水道展の帰路、同僚と二人で、船を利用し浅草まで隅田川の船旅を楽しみました。ゆりかもめ 国際展示場正門駅から徒歩3分ほどの乗り場から出発。乗客は我々と同じく下水道展からの帰りの人々。レインボーブリッジ 。 田町からお台場海浜公園を結ぶ、東京湾の新しい名所。東京タワーも見えてきた。 日の出桟橋に到着。御座船「安宅丸(あたけまる)」が停泊中。江戸時代、西国・九州の諸大名は参勤交代の際に、海路30〜40艘の船を従え、現在の大阪・淀川口あたりまで瀬戸内海を往来したと云われているのです。この時、殿様御召船として使用された船を「御座船」と言うとのこと。これを復元し東京湾クルーズィングに利用されているのです。日の出桟橋で別の船に乗りかけ浅草まで向かう。まずは勝鬨橋を通過。昔は真ん中の部分がはね上がり、船を通したのです。重厚な橋ですが、夜のライトアップされた姿は、テレビドラマなどの舞台にもなる美しさを持っている橋。佃大橋の橋脚。西岸には近年建て変わった聖路加病院(聖路加ガーデン)が見えたのです。 永代橋 。長さ185.2m、威風堂々、男性的な橋。豊海橋。 隅田川にそそぐ日本橋川の橋。カラフルな屋形船とすれ違う。清洲橋。長さ186.6m、ドイツのケルンの吊り橋をモデルにしたと。女性的な美しい橋として有名。 モダンな釣り橋の新大橋 。 両国橋 。 西岸には国技館があり、両国は相撲のメッカ。厩橋。隅田川に架かる橋で唯一の3連アーチ橋。 吾妻橋 。 駒形橋 。 アサヒビールの吾妻橋工場と、ビヤホール跡地に建てられたのが、これらの建物。有名な奇妙な塊も。そして吾妻橋で船旅は終了。 634mを誇るスカイタワーも見えたのであった。

2013.08.04

コメント(0)

-

三越日本橋本店へ

下水道展を訪ねてくださったお客様と三越日本橋店10階・なだ万へ食事に行ってきました。入り国には金魚のアクアリウムアートなるものを展示していました。 『フォールアクアリウム』、水槽の片面が滝のように水が流れ落ちていて、その流れる水越しに水槽の中にいる金魚を眺める、というアート。アートアクエリアムプロデューサー 木村英智氏の作品。新館玄関にあり、長さ4-5メートルはある水槽に赤と白の和金が豪快に泳いでいました。 涼しげな金魚 金魚 金魚 ・・・・・。暑い夏に涼しげな雰囲気をかもしだしてくれていたのです。しかしやはりビールが恋しくて、鑑賞後は足早に10Fに向かったのでした。 エレベーター横にウインドウケース。 このには「未来へのかけ橋」として、イルカの大群が乱舞!

2013.08.03

コメント(0)

-

下水道展へ

今年も『下水道展』に行ってきました。下水道展は、下水道事業の管理者である全国の地方公共団体等を対象に、全国の下水道関連企業(団体)の日頃の技術開発の成果等に基づき、下水道に関する設計・測量、建設、管路資器材、下水処理(機械・電気)、維持管理及び測定機器等の最新の技術・機器等を展示紹介するものなのです。会場場所はりんかい線・国際展示場駅。東京ビッグサイトに向かって歩く。 途中赤い自転車が整然と並べられていました。ホテル近く国際展示場駅前の石と光の広場に、有明・豊洲・東雲・青海・お台場の12ステーションで乗って降りれるレンタルサイクルが実施中。"江東区臨海部コミュニティサイクル" とのこと。複数に設置されているステーション(専用の貸出・返却場所)であれば、どのステーションでも自転車を借りたり返したりできるので、気軽に自転車をレンタルできるとのこと。 利用希望者は、携帯電話からサービスの会員登録し、携帯電話のおサイフケータイ機能を用いて、ステーションでの自転車の貸出・返却が可能。自転車は、借りたステーション以外にも返却可能とのこと。料金プランは、1回(60分)から気軽に利用できる「1回会員」プランなど、3つのプランが。また、料金お支払いは、SuicaやPASMOでも行えると。1回会員:100円(1hr)、月額会員:1000円/月、1日パス:500円 とのこと。日本最大級のコンベンションセンター。24万平方メートルの広大な敷地内に、逆三角形のシルエットが印象的な会議棟と、東展示棟、西展示棟で構成されているのです。東京ビッグサイト の傍らの大地に刺さった巨大なノコギリ型のオブジェ。高さは 15.5メートルで真赤で巨大。斜めに配置された鋸は地球を切り進んいるのです。切り跡も表現されているのです。この作品は"問題解決のプロセス"を表現しているとのこと。世界に誇る技術の祭典「下水道展'13東京」。7月30日(火)~8月2日(金)の4日間開催されるのです。ホール入り口の巨大空間。 展示場は東4・5・6ホール。 温暖化防止の省エネ機器が数多く展示されていました。下水処理場の電力費の内、活性汚泥処理と呼ばれる生物処理用の送風j機の電力費が大きな比率を占めるため、この散気設備に如何に効率の良いものを使うかが省エネのキーワードなのです。 展示場で何人かの、昔お世話になったメーカーの方々にも会った後は、下水道研究発表会の会場へ。3Fから6Fに一気に繋がる傾斜の急な長~~いエスカレーター。 6Fからの景色。三角窓の間から 東雲(しののめ)方面。 壁には巨木が展示されていました。地方公共団体や学校、民間企業の下水道事業に携わる研究者や実務者が、日頃の研究成果の発表、実務・事例報告の場が『下水道研究発表会』。

2013.08.02

コメント(0)

-

猫じゃらし

我が農園の手前の畦道に『猫じゃらし』が大きく育っています。正式な名は『エノコログサ』。夏から秋にかけてつける花穂が、犬の尾に似ていることから、犬っころ草(いぬっころくさ)が転じてエノコログサという呼称になったとされ、漢字でも「狗(犬)の尾の草」と表記する。ネコジャラシ(猫じゃらし)の俗称は、花穂を猫の視界で振ると、猫がじゃれつくことから。現在は、一般的に食用としては認識されていないが、粟の原種であるので食用に使え昔の食糧難の時代にはこれを食したとのこと。若い葉と花穂は軽く火であぶり、醤油などで味付けしたり(風味はポップコーンに酷似)、天ぷらにしたりして食べたとのこと。 昔、小学校の帰り道、これをそっと取って、友達の女の子の目の前にパッと見せながら、「毛虫!」と言って驚かしたことを懐かしく想いだしているのです。そして今朝も我が部屋の前に餌を求めて来た野良猫。君は猫じゃらしを喜ぶのでしょうか?

2013.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 国内旅行について

- 小学生連れ旅行の持ち物リスト|本当…

- (2025-11-19 17:48:29)

-

-

-

- あなたの旅行記はどんな感じ??

- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい

- (2025-11-16 22:43:16)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-