2013年12月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

大晦日

今年も1年を締めくくる年となりました。我が家も昨日、新年の準備をしました。玄関の正月飾り。そして門の松飾り。紙垂(しで)付きの輪飾りとウラジロとともに。ウラジロの由来については、「裏が白い=共に白髪が生えるまで」という意味だと解釈されているのです。もちろん紙垂は稲穂が垂れ下がったカタチ。そして我が家の神棚。牛蒡注連(ごぼうじめ)は毎年左右どちらにするのか迷うのですが、妻から今年もアドバイス『神様側からみて左が上位、右が下位となる』と。そしてお供え餅。今朝のIPHONEニュース『毎日スポニチTAP-i』に正月に餅を飾るのは何故との記事が。正月に飾る鏡餅は、正月に各家庭に迎える『年神』様が宿る場所。丸く平たい形は、人の魂の形を表したとも、社会の円満を表現したとも言われていると。二つ重ねるのは『福と徳を重ね重ねいただく』などの意味があり、餅の上に載せるダイダイには『代々栄える』などの意味があるとのこと。餅は古くから『神様にささげる神聖なもの』と考えられていたと。豊後国風土記に、早朝に白い鳥が餅に姿を変える描写があると。縁起の良い白い鳥が餅に結びつき、餅は神聖な力を持つと考えられるようになったとのこと。今年も最後の日まで勉強になりました。そしてウラジロ付きのダイダイも。今年はゆずり葉は手に入りませんでした。今年の『私』 の十大ニュースを考えてみました。1,長男の結婚2,長女に初孫誕生3,妻とロンドン、パリ、デルフト旅行4,癌手術から4年無事経過5,同僚との中欧6ヶ国への海外旅行6,病気による寝込みゼロ7,長男のロンドン勤務からの帰任8,我が家の外壁、門扉更新工事9,ブログ365日連続書き込み10,ブログアクセス数 30万回突破 でしょうか?最後の方の順番は・・・・・・????。 今年も皆さんにお世話になり、お陰様で元気で越年することが出来そうです。来年もサラリーマン生活を続けますが、健康最優先とはなりますが、日々好奇心・野次馬根性を失わず知識欲を常に持ち、会社そして社会に少しでも更なる貢献ができたらと考えているのです。そして新年は家族も一気に二人増えた賑やかな年のスタートになりそうです。皆さん、良き新年をお迎ください。ありがとうございました。

2013.12.31

コメント(3)

-

岡山から牡蠣が

昨日夕方、岡山から宅急便が、しかも一斗缶が梱包テープのみの裸で。送付状を見つめてみると、品名欄にはカタカナで『カキ』 と。『柿』 ?『牡蠣』?そして送ってくださったのは、先週、長男が結婚した大切なパートナーのご両親から。蓋を開けてみると殻付きの牡蠣が一斗缶に溢れるばかりに。先日の岡山での結納で初めてお会いし、ご自宅に招かれ歓談。その折り、我々夫婦が二人とも生牡蠣が大好物そして血液型の話までもさせていただいたのでした。その折り、今度美味しい岡山の生牡蠣を送ってくださるとの話をいただいたのですがこんなに早く、そしてこんなに大量に!!早速、妻が殻を見事に外し、二人でレモン汁をかけて台所で立ち食い状態でいただいたのでした。 何年ものなのでしょうか?海の香りいっぱいのミルキーさを、口の中で堪能したのでした。夫婦二人では到底、生では食べきれませんので、娘に電話しタッパウェアーに入れて車で届けたのでした。娘も我々夫婦と同じ血液型(^_^)でこちらも夫婦の大好物。 夕飯にも、もちろん生牡蠣をレモン汁とケチャップソースで。身が厚くてミルキー、ウマすぎました。岡山の海の香りが口一杯に拡がったのです。 瀬戸内の豊かな自然が育てた殻付き牡蠣は、海の香り爽やかに、身が大きく、ぷりっとふっくらしており、この時期にしか味わえないのです。正しくこれぞ日本人の味なのです。 Sさんご馳走様でした。良き新年をお迎えください。そして幾久しくよろしくお願い申し上げます。 さて今晩のレシピーは如何に。

2013.12.30

コメント(0)

-

津山城へ

備中松山城の見学を終え、津山城へ向かう。高梁川沿いの国道188号線を上り、途中右折し岡山自動車道・有漢ICへ。ところが料金所手前で係員が旗を振り車を止められる。車線に逆走車が進入したとのことで全面通行止め中と。案内によりやむなくUターンし一般道へ。しかしカーナビ設定はそのままにしておいたのでカーナビは戻れ・戻れの指示。事故ではなさそうなので、逆走車が排除されれば開通すると判断し、コンビニで時間調整。30分ほど時間をつぶし有漢ICに戻ると真に再開通は私の前の車からとの幸運。北房IC、落合ICを経由して中国自動車道に入り院庄ICで高速を降り出雲街道を津山へ。津山城下の津山観光センター駐車場に無事到着。 津山城への石段を登る。 津山城は鶴山公園にある。 石段を登り終えると目の前に巨大な石垣が。 津山城は織田信長の家臣、森可成の六男忠政が備前美作の領主であった小早川秀秋が亡くなり無嗣改易となったため、信濃川中島から美作に移封に。忠政は有名な森蘭丸の弟。津山城はこの森忠政が12年の歳月をかけて1616年に完成させた平山城。明治6年の廃城でもすべて取り壊されたが、2005年に城内最大規模の櫓で内部は畳敷きの御殿様式の特徴を持つ『備中櫓』を再現させたと。 森忠政の銅像。どっしりとした丸顔。 切符売り場。近世にふさわしい輪郭式の平山城で、姫路城、松山城と共に、日本三大平山城。建造物は一切残っていないが、かつては、天守曲輪を擁した五層天守閣を中心に60棟あまりの櫓があったと。 巨大な石垣の曲線が美しい。 この石垣は、安土城や彦根城の石垣を積み上げた近江の石工職人・穴太衆(あのうしゅう)が造り上げたと。完璧なまでの防衛で・・・川が堀代わりに。表鉄門跡。石垣の角の石は、長方体の石の長辺と短辺を交互に重ね合わせて積み上げ。こうする事で強度が増すのだと。この角の石の積み方の事を算木積み(さんぎつみ)。また、石の表面の凹凸を削り落として平たくして、石と石の継ぎ目の隙間を少なくした積み上げ方を、打ち込み接ぎ(うちこみはぎ)と。この二つの工法により、65度の美しい扇の勾配を実現できるのだと。平成14年に復元された「備中櫓」。 ここは美作、何故『備中櫓』?調べてみると、備中櫓(矢倉)は池田備中守長幸(ながよし)の指示により建てられたのだと。そして「備中守」と呼ばれていたと。津山の市街を見下ろす。 既にモミジは完全に葉を落とし茶色の絨毯。 裏鉄門。 備中櫓に到着。 備中櫓は、天守跡の南東に位置する2階建ての櫓。 備中櫓は全室畳敷となっており櫓でありながらも内部は御殿建築で御殿として利用されていたとのこと。 この高い石垣の上に白亜の天守閣が立っていたのだ。天守は五層で、この石垣を含めると26mもの高さがあったとのこと。残念ながらこの日は天守閣石垣の復旧工事中の為、天守閣跡地へは上がれなかった。 津山城 鐘突き堂。何故か城壁の上に?備中櫓への道には藤棚が。 至る所に桜の巨木、老木が。 津山城はさくら名所百選にも選ばれた西日本有数の桜の名所。地上から45mにも及ぶ石垣が完全な姿で残り、平成17年に再建された備中櫓をバックにソメイヨシノなど約1,000本の桜が咲き誇る。またぼんぼりに浮かぶ夜桜も美しいと。 石階段を降り駐車場に向かう。階段下の白壁も美しかった。 森本慶三記念館(旧津山基督教図書館)。1926(大正15)年に建築された木造三階建、銅板葺、時計付の塔屋や細部の浮き彫り等に特徴があると。基督教文書伝道をを目的として設立されたわが国唯一の基督教公共図書館。 つやま自然のふしぎ館。津山城跡正面入口にひっそりとたたずむこの博物館は1963年11月に、世界の希少動物のはく製を中心とした自然科学の総合博物館として開館したと。 観光センターで遅い昼食を。 津山名物『ホルモン焼きうどん』を注文。ホルモン焼きうどんは2011年度第6回B-1グランプリで第2位(シルバーグランプリ)を獲得。岡山城への訪問は諦め、妻と岡山駅の新幹線口で落ち合う。妻は吉備津神社、吉備津彦神社、そして岡山城を見学し、駅まで路面電車で戻ってきたと。16:14発のぞみで新横浜へ。 妻は売店で巨大イチゴの載った??を購入し、車内で二人で楽しんだのであった。

2013.12.29

コメント(0)

-

備中松山城へ

備中松山城は倉敷からは車で約1時間、岡山3大河川の高梁川の中流高梁市に聳える標高480mの「臥牛山」のうちの小松山頂上にあり日本一高い場所にある山城遺構。 ふいご峠の駐車場で車を駐める。一般の車はここまで。右奥に遊歩道の入り口が。城までは距離にして700m、徒歩20分との表示。 急な坂道を懸命に登る。 上太鼓丸跡手前の石段。 大手門跡付近の石垣群。要塞のように眼前にそびえる石垣。この上が三の丸。石垣がどれか一個抜けると一気に崩壊する危険があると。因って地すべり対策と同様の工事を何回も施工しているとのこと。地盤の動きの計測もハイテク機器を用いて行われていると。以前訪ねたペルーのマチュピチュ遺跡も同様に地盤の動きを監視していた事を想いだしたのであった。 備中松山城の「三の平櫓東土塀」は国の重要文化財に指定されていると。 四角い矢狭間と丸い筒狭間を備えた土塀で、長年の風雪に耐えて残ったものと。 そして天守への最後の石段。 備中松山城 復古図と歴史が説明されていた。この城の歴史は古く、鎌倉時代の延応二年(1240)に有漢の郷(現在の上房郡有漢町)の地頭に 任ぜられた秋庭三郎重信により臥牛山のうちの大松山に砦が築かれたことに始まります。その後、小松山に移り、城の縄張りは時代と共に変化しますが、なかでも天正二年(1574)に起こった 「備中兵乱」時は「砦二十一丸」と呼ばれた出丸が築かれていたことが記録として残っており、臥牛山ー大要塞となっていたことがうかがえます。当時の城主であった三村氏が滅んだ後も、毛利氏の東方進出の拠点として、またさらに毛利氏が 防長二国に退いてからも、備中 国奉行として赴任していた小堀正次・正一(遠州)父子により修改築が なされるなどなど備中の要衝としての役割を担っていたようです。以降、池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏と城主がかわり明治維新を迎えますが、現存する 天守などは天和三年(1683)に水谷勝宗により修築されたものと伝えられています。六の平櫓(復元:左) 五の平櫓(復元:中央) 天守(現存:右) チケットを購入し、中に入って天守閣の前から撮った本丸南御門。明治新政府から城を解体せよとの命令が来たにもかかわらず、放置。解体しましたと報告のみ行ったことから、現存もっとも標高の高い位置にある天守閣という事になったと。天守も天然の岩盤の上に築かれていたのです。天守前には少しスペースが。左に見えているのが復元された東御門。 天守の屋根も青空に映えて見事であった。 下から見上げた天守。2重2階で、西面に半地下のようにして付櫓が附属する複合式望楼型天守。石落しも確認できた。1916年(大正5年)の秋、歌人の与謝野夫婦が備中松山城のある高梁を訪れたと。そのときに与謝野寛(よさのひろし)が詠んだ歌が石碑になっていた。『松山の渓を埋むるあさ霧にわが立つ城の四方しろくなる 』 そして再び駐車場のあるふいご峠まで石段を下る。

2013.12.28

コメント(0)

-

鬼ノ城(きのじょう)へ

長男の結納の翌日は岡山県内の城巡り。レンタカーにて最初に鬼ノ城へ向かう。岡山県総社市の鬼城山(きのじょうざん 標高397メートル)に遺る神籠石式山城。狭い山道をレンタカーで登り、漸く駐車場へ。まずはビジターセンターで日本100名城のスタンプをGET。そして徒歩にて山道を案内板の指示に従い登る。前方に山城らしき石垣の姿が。更に進むと復元された城門が見えて来た。 眼下の展望も美しかった。 復元された西門。西暦663年、朝鮮半島の百済に援軍を送っていた日本の軍は白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗。唐・新羅の日本への侵攻を恐れた朝廷は、西日本を中心に防衛の貯めの山城を各地に建設したと。鬼ノ城はその当時に造られた城の一つとされる説が有力なのだが、いまだに諸説あり真相は解明されていないとのこと。 西門からは版築土塀が左右に延びていた。この版築土塀とは、まず木の板を両側に立てておいてその中に土を入れ、踏み固めた上から鎚・棒のような物で突っついて硬く固め、さらに土を加えて同様のことを何度も何度も繰り返し、最後に外側の板を取り外すという工法とのこと。鬼ノ城はももたろう伝説の鬼が住んでいたという城。西門の発掘時の模様を示す写真。 石垣。 昭和46年、この山を襲った山火事がきっかけで、山のあちこちに多くの遺跡が発見されたとのこと。西門をくぐり振り返る。復元された西門は3階建で、1階は門扉のある石敷きの通路、2階は城壁の連絡路、3階は見張りと戦闘の場に想定しているという。吉備路眺望の写真。 展望台も見えた。 復元された角楼。角楼は鬼ノ城に近づきやすい尾根を警戒して築かれ、城壁から凸字形に張り出し、正面と側面から攻撃できる形になっているのだと。 再び展望台から復元された西門と角桜を望む。 鬼城山ビジターセンターに立ち寄る。展示パネルや地形模型、西門の復元模型などを再確認。鬼ノ城の盾は戦陣で、手に持ちまたは前方に立て、敵の矢・槍・銃丸・刀剣などを防ぐ武器で、実戦のほか儀式の装飾にも用いられたと。鬼ノ城は鬼城山に築かれ、城壁に囲まれた古代山城であることを再確認できたのです。城壁によって囲まれた面積は約30ヘクタールとのこと。鬼ノ城の見学を終え、狭い山道を再び車で下り備中松山城へ向かう。

2013.12.27

コメント(0)

-

岡山駅前のイルミネーション

JR岡山駅前広場と西口駅前一帯を会場に、岡山の冬を代表するイルミネーションイベントトが開催されていました。シンプルなクリスマスツリーに輝く「桃」が印象的??岡山の桃は有名な事は理解しますが・・・・・・。 アーケードも桃の形? 桃太郎のイルミネーション。 こちらも桃。桃から生まれた桃太郎を表現していることは理解しますが、やや桃に拘りすぎでは・・・・??。 こちらの西口広場の白の輝きは美しかった。そしてホテルフロントの後ろのイルミネーション。

2013.12.26

コメント(0)

-

長男の結納

先日の12月21日は大安、この日は長男の結納を行うために岡山まで行ってきました。結納は略式とさせていただき、岡山駅前のホテルの20階で。新婦側から受書をいただきました。 そして家族書・親族書もいただきました。結納が滞りなく完了し6人で食事会。この頃にはお互いの緊張もほぐれ、私のビールも進み和やかな雰囲気で話が弾んだのでした。そして記念撮影。その後はご自宅にお招きいただきました。途中新婦Aサンの母校に立ち寄りました。歴史ある文武両道の高校とのこと。校門の横には巨木が。 校歌碑。 そしてご自宅へ。玄関には手作りのWELCOME BOADが。そしてクリスマツリーも我々を歓迎してくれました。Aさんの幼い頃の写真の数々を見せていただき、和やかな時間となりました。途中弟さんも紹介いただき、予約済みの結婚式場の話題で,あっという間に時が過ぎて行くのでした。そして結婚指輪の交換。ふたりの"誓いの証"。そして二人で婚姻届の提出の準備。私もAさんのお父様と一緒に保証人として署名。そして、今度は我が家へのご来訪をお願いし、再びホテルまで車で送っていただいたのでした。昔はあたりまえのように行われていた結納ですが、最近では「堅苦しいことはしたくない」と考えるカップルが多いとのこと。しかし結婚に向け、両家初めてのフォーマルな儀式となるのがこの「結納」なのです。結婚前に両家の親交を深め、ふたりが婚約したことを確認するための大切な儀式だと思っているのです。まだまだ未熟な二人を、先方のご両親、ご家族や多くの方々がこれからも支え、導いてほしいと願いながら、結納が滞りなく完了した安堵を感じながら、車窓の風景を楽しみながらホテルまで送っていただいたのでした。

2013.12.25

コメント(2)

-

蔵の街・小江戸川越へ(その2)

時の鐘。時の鐘は、寛永4年から11年(1627~1634)の間に川越城主酒井忠勝が、城下多賀町 (いまの幸町)に建てたものが最初。 現在の鐘楼は、明治26年(1893)に起きた川越大火の翌年に再建されたもの。3層構造で、高さ約16メートル。創建された江戸時代の初期から、 暮らしに欠かせない「時」を告げてきた川越のシンボル。 現在、1日に4回(午前6時・正午・午後3時・午後6時)、蔵造りの町並みに 鐘の音を響かせているのです。平成8年に、時の鐘は環境庁主催の「残したい"日本の音風景100選"」に選ばれました。 一度見たら忘れない、大きな文字で書かれた「フカゼン」。川越市の有形文化財にも指定されている蔵造りで、観光客が賑わう時の鐘近くに。明治28年に建造された小谷野家住宅は、屋号を「深善」とし、美術表具店を営んでいたと。元は太物商卸問屋「山仁商店」を営む高山仁兵衛が建てた物を、小谷野家が譲り受けたのだと。伝統的な蔵造り商家の外観が保存される中、特徴的なのが2階部分。一般的には重厚な観音開扉が設けられるのに対し、小谷野家は生活の利便性を重視し、開放的な窓。その分心配されるのが火災対策。それを補うため窓の両端には袖壁(火の廻り込を防ぐ)が設置されているのだ。 鳶の纏のマンホール。 公園にはペットボトルに色水を入れたハートマーク?作品が展示されていた。 法善寺入り口。 蔵造りの街並みから陶鋪やまわの角を脇道を入っていくと、真っ直ぐに伸びた門前通りの先に現れた長喜院山門。蔵造りの町の中心に青緑色のドームが目立つ建物、埼玉りそな銀行川越支店(旧第八十五銀行)がそびえ建っていた。建物は大正7年(1918)に第八十五銀行の本店として建てられたと。鉄骨鉄筋コンクリート造り、三階建て、搭屋・金庫室付き。高さ25m、面積291m2。近代金融史のシンボル的な洋風建築で、ネオ・ルネッサンス、サラセン風デザインは、保岡勝也氏による設計。 菓子屋横丁の裏手すぐのところにあった養寿院の立派な山門。山門には大きく「不許葷酒入山門」(くんしゅさんもんにいるをゆるさず)と書かれていた。ネギ・ニラなど臭気のある野菜と酒の臭いのする者は入門禁止と。山門前の銀杏の木は既に葉を落としていた。菓子屋横丁に向かう。菓子屋横丁は、元町にある菓子屋・駄菓子屋が立ち並ぶ商店街。 途中の店前の巨大な五円玉に載る蛙いやカメレオン?。 店の前を流れる小川には大きな鯉の一群がのんびりと。 至る所に巨大な動物が。 1796年(寛政8年)、養寿院の門前町として栄えていた当地に鈴木藤左衛門が、江戸っ子好みの 気取らない菓子を製造したことに始まると。その後、のれん分けで周囲に菓子屋が増えていったとのこと。 関東大震災以後は被害を受けた東京に代わって千歳飴、金太郎飴、水ようかん、かりん糖など江戸菓子の製造供給を賄い全国に出荷。昭和初期には70軒以上の店があったと。現在は20数件ではあるが、石畳の風情のある町には伝統的な手法で菓子を作り続けている店舗が並び、ノスタルジックな観光地となっているのだ。 環境省の「かおり風景100選」に選定されているとのこと。 再び時の鐘入り口に戻る。 歌姫の像。川越出身の方の作品。それにしても変わったドレス・・・・・。 大江戸(東京)に対し小江戸と呼ばれる川越、その市街地に蔵造りの建物が並ぶ一角。「蔵造りの町並み」といわれる仲町から札の辻までの通り沿いには、それぞれ個性のある30数棟の蔵造りの商家が軒を連ねているのです。仲町交差点まで再び歩き、ここからはTXでJR川越駅まで戻ったのであった。 右側は角にあるマツザキスポーツ川越店。蔵造りは「倉」に用いるのが普通ですが、川越では一般の町家で家全体を土蔵造りに。特に黒くて厚い壁、大きな鬼瓦と高い棟、どっしりとした風格のある蔵造りが、これだけ軒を連ね残っているのは他の都市では見られない景観。また、蔵造り以外にも、近代洋風建築や和風住宅、寺社、そして時の鐘など各時代を代表する多様な建築様式の建物を見学することができたのであった。まるで町そのものが博物館のようであった。

2013.12.24

コメント(0)

-

蔵の街・小江戸川越へ(その1)

頂いた傘をさしながら、本丸御殿前から博物館の方へ行くと、右側の植え込みの中に「初雁の像」が。女性が左脚を少し後に引いて立ち、両手を高く伸ばしていた。その右手の先に、雁と思われる鳥が翼を広げていた。 プレートには、「中川敏之作」と。川越市立博物館。川越に関する資料を系統だてて展示していると。特に小江戸といわれた城下町に関わる資料や、川越の象徴である蔵造りの町並み模型、蔵造りの建築工程を再現した大型模型などは興味が尽きないものであるとのこと。川越市立美術館。川越城二の丸跡にある川越市立博物館の隣接地にあり、川越の蔵造りの商家のデザインを外観に取り入れているとのこと。この日は博物館、美術館とも時間が無く訪ねることは出来なかったがいずれ一度。 川越城中ノ門堀跡。江戸時代、川越城は、江戸の北の守りとして重要視され、寛永16年(1639)に藩主となった松平信綱は、城の大改修を行ったと。この際に、中ノ門堀が造られたと考えられているとのこと。 堀は、現在の市役所付近に当たる西大手門側から本丸方向への敵の進入を阻むために巧みに配された堀のひとつ。堀と堀の間に中ノ門がかつて存在。門は、残されている絵図によると二階建ての立派な櫓門であったとのこと。 雨に光る蔵の街・小江戸川越のマンホール 川越市役所前には、太田道灌の像が建てられていた。太田道灌は、川越城、江戸城を築城した室町時代の武将。因みに、この像が建てられている場所は、元々川越城の大手門があった場所とのこと。鷹狩りをする時の「狩装束」の姿。そして右手には山吹の小枝を持っているのであった。江戸時代に記された書物によれば、鷹狩りをしていた道灌は、雨が降ってきたので農家で蓑を借りようとした。ところが、農家の娘は蓑ではなく山吹の花を黙って差し出したので、「花がほしかったのではない」と道灌は怒って帰ってしまったと。この話を聞いた人からは、「娘は、『七重八重 花は咲けども山吹の みの(蓑)ひとつだに なきぞ悲しき』という古い和歌に『お貸しできる蓑はございません』ということを託したのでは」と言われ、道灌はたいへん驚いたと。それを機に道灌は歌に関心を持つようになり、後に歌人として名を成したと伝えられているとのこと。目の前に「蔵造りの町並み」が。川越元町郵便局。 川越まつり会館。川越まつりの最大の特長は、江戸「天下祭」を今に再現した山車行事。精巧な人形を乗せた絢爛豪華な山車が、小江戸川越の象徴である蔵造りの町並みを中心に、町中を曳行(えいこう)されるのです。絢爛豪華な山車のミニチュアがショーウィンドーに。 さらに蔵の街を進む。 門前横町入り口。 夢蔵人店。アクセサリーや傘の店。 老舗の酒屋の蔵も時代を感じさせる。

2013.12.23

コメント(0)

-

川越城御殿

川越城(かわごえじょう)御殿を訪ねました。川越城は、埼玉県川越市にある城跡。江戸時代には川越藩の藩庁が置かれた。別名、初雁城、霧隠城。関東七名城・日本100名城。通常、川越城の名称を表記する場合、中世については河越城、近世以降は川越城と表記されることが多いとのこと。正面より見た玄関。銅板葺きの巨大な唐破風屋根で、中央鬼板の『葵の紋』の金箔が目をひくのであった。 扇谷上杉氏と古河公方の争奪の地で会った武蔵で、上杉氏の本拠として武将の太田道真・道灌築いたのが川越城。石垣を用いず、曲輪の周囲に堀を、土塁を築いて櫓を建てたのだ。やがて城は北条氏、徳川氏の勢力範囲に組み込まれ、江戸時代になって近世城郭へと大改修されたのであった。全国に4例しかない御殿が本丸跡に往事の建坪の6分の1の規模で建っているのです。 御殿東側の櫛形塀。櫛形塀は、正面左側だけに残っていたが、1968年(昭和43年)の修理に際して右側を復元。櫛形の窓には格子がはめ込まれていた 玄関を入ると、15畳の使者之間そして下の写真の13畳半の使番詰所と続く。内部の庭も見事。 坊主当番詰(十二畳)は 第2展示室になっていました。川越城本丸御殿の歴史に関する展示も行われていました。 「日本100名城のスタンプ 全員集合!」 私も『日本百名城 スタンプラリー』に参加しているが、未だ半分にも満たない状態。このスタンプ全部が集まる日はいつになるのであろうか? 「本城住居絵図」。 『川越城本丸御殿』 年表10畳の家老詰所(老中之間)には、3体の人形を使って家老たちが藩政を論じる場面が生々しく再現されていた。当時の堀の様子がよく理解できるのであった。 川越城本丸御殿広間。三十六畳にもなる大きな部屋。杵黒熊毛槍鞘(きぬぐろくまげやりざや)。天下三名槍のひとつ"お手杵"の鞘のレプリカとのこと。参勤交代の行列で使ったと。 広間の仕切りの杉戸絵も松、竹林、蘆雁と時代を感じさせる見事なもの。幹の色が減色してはいたが。 北側から見た本丸御殿。北側の入口は『中之口』と呼ばれ、間口2間半の小規模な玄関。屋根は当初は入母屋屋根であったと考えられているとのこと。 帰ろうと思い靴を履きながら外を見ると雨が。傘を販売していないか受付で訪ねてみると否と。しかしもう一人の方がチョット待って下さいと。そして何処からか白き傘を持ってきてくれて、古い忘れ物の傘なので持ち帰って良いと。親切に甘えてこの傘で川越駅までの旧街道を散策したのでした。

2013.12.22

コメント(0)

-

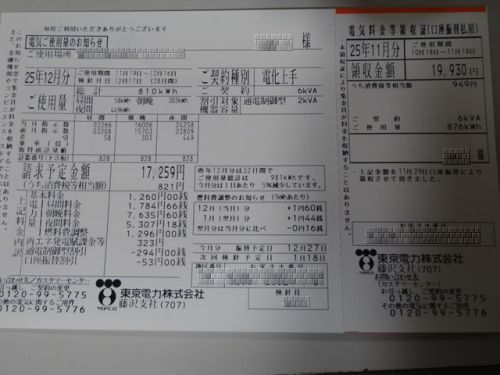

12月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の12月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:11月19日~12月16日(28日間) 電気使用量 昼 : 58KWH 朝晩 : 303KWH 夜 : 449KWH--------- 合計 : 810KWH 金額 :17,259円 先月11月は876KWH、19,930円でしたので、-66KWH⇒-2,671円のプラスになりました。 そして『余剰購入電力量のお知らせ』。すなわち東京電力(株)さんに買ってもらった電気料金です。 購入電力量 :324KWH購入予定金額 :15,552円の結果。今月は1,707円の赤字となりました。 太陽光発電開始以来の使用電力量の推移です。そして太陽光発電開始以来の売電電力料金の推移です。

2013.12.21

コメント(0)

-

上尾駅のイルミネーション

仕事で埼玉県中部の工事現場の年末安全パトロールに行ってきました。安全パトロールは早朝8:30から開始されるので、JR上尾駅近くのビジネスホテルに前夜泊しました。 市民参加の手作りイルミネーションをコンセプトに、上尾駅の東西口を飾るイルミネーション『2013 あげおイルミネーション』が開催されていた。上尾駅東口のオブジェ。 時間と共に目まぐるしく色を変えるのでした。 シャッッターチャンスに苦戦。 それでも様々な色合いを楽しむことが出来ました。 上尾駅東口デッキからエージオタウンまで、デッキが繋がったので親子の作品が昨年より多く飾られているとのこと。子供達の作品とのこと。1m四方の枠に10mのチューブライトを使用し一筆書きで作製したもとのこと。 そして駅のコンコースの上にも雪の結晶の輝きが。 『2013 あげおイルミネーション』協賛社一覧の看板が西口に。ペディストリアン・デッキの青色の輝き。 多くの駅利用者が美くしい青の輝きを見上げていた。 トナカイも。 地元の高校生の作品が並ぶ。 マリリンモンローの有名な姿。こちらはカラフルな瞬間をGET。星も美しかった。 この冬は何故か冬の風物詩ともいえるイルミネーションをいろいろな場所で楽しんでいるのである。そして点灯期間中使用するエネルギーに廃油や太陽光や風力などの自然エネルギーにより発電されたグリーン電力を使用している場所が増えてきているのである。

2013.12.20

コメント(0)

-

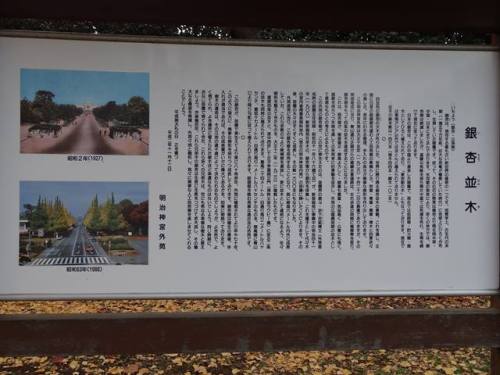

神宮外苑の銀杏並木(その2)

神宮外苑・銀杏並木の説明板。青山2丁目交差点から円周道路まで300mの銀杏並木は146本、9m間隔で植えられ、途中西折して秩父宮ラグビー場に至る2条も含まれているとのこと。現在では、最高28.0m、目通り周り2m90cm、最低17.1m、目通り周り1m64cmに成長していると。 再び円周道路交差点から。 聖徳記念絵画館をズームで。 モミジも銀杏に負けじと存在感を示し美しかった。 そして木々の模様も。 御観兵榎。外苑の敷地は造営前は青山練兵場であったが、ここでは、明治天皇御台臨のもとに、明治22年2月11日の憲法発布観兵式、明治39年4月30日の日露戦役凱旋観兵式などが行われて来たと。その際、明治天皇の御座所は常にこの榎の大木の西側に設けられていたので、この木を「御観兵榎」と名付け、長く保存することとなり、現在に至っているとのこと。(現在は二代目の榎) 夕陽に輝く銀杏は真に黄金の輝き。 信濃町駅に帰る途中で明治記念館に立ち寄る。憲法記念館とも呼ばれており、明治22年の帝国憲法制定の際に会議場として使用され た明治を偲ぶ文化財、明治宮殿様式を今に伝える建物。 仮皇居の取り壊しの際、伊藤博文公に下賜され、「恩賜館」と名付けられ保存されていたと。その後、神宮外苑造営にあたり子息より寄贈され現在地に移築したもの。現在は明治神宮総合結婚式場「明治記念館」として人生の門出を祝う場所に利用されているのだ。 日が沈む前は、青々とした芝生が美しく、松の木も見事な姿を。 庭園の樹木は雪吊りの準備も。 既にイルミネーションも点灯されていた。そして再び信濃町駅への414号線沿いの銀杏。 神宮外苑の夕焼けも見事であった。

2013.12.19

コメント(0)

-

神宮外苑の銀杏並木(その1)

信濃町駅近くの事務所に行った折、帰りに神宮外苑の銀杏並木まで同僚と足を延ばしました。信濃町駅前の歩道橋からの神宮外苑東通り。沿道の銀杏並木は既に半分以上の葉を落としていました。明治神宮外苑案内図。中央の楕円形は東京都道414号四谷角筈線。新宿区四谷と西新宿を神宮外苑経由で結ぶ道路。青は神宮球場、そしてその左は国立競技場。そして楕円形から右側に伸びる直線道路が神宮外苑銀杏並木。銀杏並木を青山2丁目方面に歩く。 道路沿いの銀杏はほぼ葉を落としていたが奥の木にはまだかなりの葉が。 歩道には全面銀杏の落ち葉による黄金の絨毯が。 青空と黄色の対比が美しかった。 歩道横の蔦の葉にも金粉の如き銀杏の葉が。 今歩いてきた道を振り返る。 青山2丁目の交差点を渡る。 そして再び明治神宮外苑方面に戻る。 風に負けずに必死に堪えている銀杏の葉。明日は地面に?? こちらの歩道も黄色のカーペット。銀杏(イチョウ)の名前の由来については、葉の形をアヒルの足に見立てた中国語の鴨脚(イァチャオ)から来ていると聞く。

2013.12.18

コメント(0)

-

藤沢駅のイルミネーション

宮崎への出張の帰りは、羽田空港から空港バスにてJR藤沢駅南口へ。今年もJR藤沢駅の南口ロータリーがイルミネーションで彩られていました。小振りですが、青色のLEDを中心としたイルミネーション。 南口中央ロータリーのイルムネーション。毎年同じなのがやや不満・・・・・。 歩道橋から撮影。 北口まで足を延ばす。 こちらは緑を中心としたイルミネーション。 赤のイルミネーションは目立つのであった。 北口では、コンコース周辺の植え込みや東屋などが飾りつけがされていたのです。 ネットで全国のイルミネーション&クリスマス情報のページを見つけました。http://xmas.walkerplus.com/list/ar0314/ct214205/我が藤沢市のイルミネーション情報です。機会があれば楽しみたいと思っているのですが・・・・・・。

2013.12.17

コメント(0)

-

生牡蠣も

今年も九州・佐賀県伊万里市に住む大切な親友から殻付き生牡蠣が送られてきました。 発泡スチロールの箱を開けるとぎっしりと生牡蠣がそして右隅には白い箱が。 様々な形、そして牡蠣の殻の表面は剃刀の刃のように薄いものが幾重にも重なっているのです。海の岩から「かきおとす」ことから「カキ」と言う名がついたといわれるのです。白い箱の中は保冷剤と思っていましたが、実は焼酎の『五島芋』。五島はIさんの出身地、裏面にはアルコール度数はなんと40度と。ネットで調べてみると『五島列島は昔から、さつま芋の栽培が盛んな地域です。良質の土を持つ畑が多いため、特に根菜類やいも類など土の中で育つ農産物の品質に定評があります。芋焼酎『五島芋』は、五島列島の伝統食「かんころもち(ゆで干しいもで作ったお菓子)」の原料となる、甘みの強い食用のさつま芋を使用して作られています。そのため、スッキリとした飲み口ながら、さつま芋の持つうまみと、優しい甘さがしっかりと感じられる焼酎です。今回登場した『五島芋40°』はこうした原料の特性はそのままに、より深みのある旨味と華やかな香りが際立つ、五島列島酒造の渾身の一品です。』とこの日は、生牡蠣の到着を知っていたかのように息子も大切な人を連れ我が家へ。妻が早速、お陰様で慣れた技で調理してくれました。 『海のミルク』が丸々と太っていました。冬の味覚、「牡蠣」。ほおばると口いっぱいに広がる潮の香りと、奥深い旨味の至福の時間。 Nさん、ご馳走様でした。お陰様で我が家全員で楽しませて頂きました。我が家は一人を除いて血液型は全員B型。B型はノロウィルスには比較的感染しにくいと言われていますが、その真実は如何に?

2013.12.16

コメント(0)

-

真っ赤なリンゴが

妻の長年の友人が福島リンゴを送ってくださいました。真っ赤なそして大きなリンゴが段ボール板を挟んで2段積み。内部には須賀川の生産者のメッセージも同封されていました。今年は秋晴れの日が少なく、雨の多い霜おりの遅い秋であった為に、リンゴの青ぬけ、蜜入りが悪く、今まで以上になやまされた年であったと。そして放射物物質検査報告書も。セシューム134、137いずれも不検出の結果が。因みに魚・野菜などの一般食品の規制値は100Bq/kgとのこと。リンゴの種類は『サンふじ』 娘にもプレゼントし、アップルパイを作ったとご馳走してくれました。アップルパイのりんごは柔らかく、焼き上がりも十分、美味しくご馳走になりました。Sさん、いろいろと我が家にお気遣いいただきありがとうございました。

2013.12.15

コメント(0)

-

宮崎空港 クリスマスアート展

宮崎空港1Fのオアシス広場は、空間デザイナー 岡美智子さんによる 宮崎空港クリスマスアート展が開かれていた。「アートリーフ」を使ったクリスマスアート展。中央部のメインオブジェ。 中心部の青と白の輝きが見事。クリスマス、サンタクロース一色。 立派な見事な正月注連飾りも。 エスカレータで2Fに上がる。 2Fには大きなクリスマスツリーが。 土産物店には宮崎名物『ざぼん』が。 初めて見る『アテモヤ』と呼ばれる果実?? ネットで調べてみると、驚きの糖度から、森のアイスクリームと称される「アテモヤ」と。糖度 20度~25度以上の甘さで、マンゴーよりも糖度が高いとのこと。生産地の沖縄でも知らない人がいるほど、珍しい「果物」と。ミニトマト 『太陽美人』。試食させてもらったが、皮も薄く甘いことは事実。しかしトマトはあの味と香り無しでは・・・と考える古きオジサンなのであった。 天井からは虹色に輝くカーテンが。開運用の女性の能面も販売されていた。 3Fからの1Fオアシス広場。 ビルの窓のステンドグラスも美しかった。南国宮崎の海と空の青さをイメージ?? 宮崎空港3階エアポートギャラリー都城出身の油彩画家である園田さんの作品。主に実写をそのまま書くのではなく、想像して、組み合わせて、崩して、繋げて、まるでパズルの様に描かれているとのこと。 そしてANA便で羽田空港へ。

2013.12.14

コメント(0)

-

飫肥城(おびじょう)へ(その2)

歴史資料館の見学を終え、再び大手門に戻る。 真に 「九州の小京都」と言うに相応しい」光景が目の前に。豫章館(よしょうかん)の門を中から振り返る。 藩主伊東家の屋敷と庭園。 明治2年に造られた藩主伊東家の住まいで、広い屋敷地に主屋や御数寄屋・雑舎・蔵を配し、入口には薬医門を構えていた。 南面一帯は武学流の流派の作庭といわれる庭園で、広い空間に庭石や石灯篭、庭木などが巧みに配置され、閑静な佇まいの枯山水式庭園。 裏庭から奥への道の紅葉も見事であった。 離れの建物であろうか?竹林の緑も日を浴びて美しく輝いていた。 銀杏は葉を落とし黄色の絨毯に。 再び大手門へ通じる道を下る。桜の幹が道路に飛び出しているので木塀に隙間を造る思いやりがすばらしい。旧山本猪平家。明治の商人屋敷を今に伝える飫肥の豪商であった山本猪平が明治40年(1907)頃に建築した商家の本宅で、ほぼ建築当初のまま残されていた。飫肥の商人屋敷を現代に伝える遺構として貴重なものであると。 小村壽太郎生誕の碑。 本町通り(国道222号)から飫肥城への案内板を入ってすぐ。小村壽太郎の生家があった場所で、生家は大手門から東に続く武家屋敷通りに現在は移築されていた。本町通り(国道222号)は電柱が撤去され、見事に整理された旧街道に。この美観工事は住民は大賛成であったろうが、唯一の反対派は『犬』たちであろうか?? 商家資料館。飫肥商人の暮らしに触れる飫肥城下の商人町の代表的な建物である妹尾金物店を移築復元して本町の商家資料館としたとのこと。 建物は明治3年(1870)に当時の山林地主の山本五兵衛が建てたもので、木造一部二階建ての白漆喰壁の土蔵造りで、樹齢200年以上の飫肥杉を使った豪壮な建物。中に入ると、江戸~明治時代の店内が再現されており、和服をを着た人形や、昔使用していた小物などが映画のセットのように展示されていた。 駐車場横の四半的射場(しはんまと)飫肥藩に伝わる半弓で、射場から的まで四間半、弓矢ともに四尺五寸、的が四寸五分で、すべて四半であることから四半的と呼ぶとのこと。四半的射場では、10射300円で体験できるとのことでこの日も観光客が挑戦していた。 そして宮崎空港へ向かい海岸線を走る。この地にも『富士(ふじ)』と言う地名があるのかと思ったが、よく見ると『富土(ふど)』。そして宮崎空港に予定時間に到着。

2013.12.13

コメント(0)

-

飫肥城(おびじょう)へ(その1)

宮崎串間での仕事を終え、宮崎空港への帰路、日南市内にある飫肥城址に立ち寄る。「城下町の風情と情緒のある町」飫肥は、伊東氏5万1干石の城下町として栄えた「九州の小京都」。飫肥は戦国時代、飫肥城の覇権をめぐって伊東家と島津家の間で激しい合戦が繰り広げられ、合戦は80余年にわたって続いたと。伊東義祐は、飫肥城主の島津忠親を打ち破り、念願であった飫肥城を奪うが、すぐに島津氏の手に戻ったと。その後、天正16年(1588年)、豊臣秀吉の命により、義祐の子・祐兵(すけたけ)が伊東家の居城として入城し初代藩主となり、飫肥城下の建設に取りかかったのです。飫肥城下は四方を山に囲まれた小盆地に位置して、酒谷川が城下町の東、南、西を蛇行して取り巻き、外堀の役割を果たしているのです。飫肥城に近い方から、上級、中級家臣、町家、下級家臣の屋敷地。以降、明治初期まで280年間、伊東家は14代にわたって飫肥藩を治めたとのこと。 まずは大手門、 松尾の丸に向かう。通路の横には豆柿が鈴なりの柿の木が青空に映えていた。小村記念館。小村壽太郎は日露戦争後の1905年(明治38年)、ポーツマス会議日本全権としてロシア側の全権ウィッテと交渉し、ポーツマス条約を調印した日本の歴史に残る外交官。飫肥城の大手門は、明治時代初めに取り壊されたが、 昭和53年(1978年)6月に樹齢100年の飫肥杉を使用し、復元されたとのこと。 木造渡櫓二階建て、本瓦葺の重厚な造りの江戸時代の櫓門。 大手門が前方に。大手門に向かって左手にある、明治になって城主が移り住んだ「豫章館」入り口にて共通券を600円で購入。この豫章館見学は後ほど。 大手門脇のモミジの紅葉も今が盛り。 大手門を入ると曲がりくねった位置に石段と石垣そして白き石塀が。振り返ると大手門からの美しい紅葉が。 歴史資料館への階段。 歴史資料館。白い建物の中には、飫肥藩ゆかりの品々を展示。800年続いた由緒ある家柄の伊東家。その19代祐兵(すけたけ)公が天正15年(1587)秀吉より飫肥城を賜って以来、明治4年の廃藩に至るまでに伊東家14代の城主がこの地を本拠としたのです。入り口で日本100名城のスタンプをGET。 この長い歴史に支えられ飫肥藩伊東家や家臣達に伝えられてきた、甲冑・刀剣・武具・古文書・衣服等飫肥藩ゆかりの歴史資料、約220点が展示、保管されているのです。 赤穂藩から伊東家へ嫁いだ姫が乗ってきた駕籠とのこと。 旧本丸跡は飫肥杉林の中に。 左側の石垣の上が本丸跡。 松尾の丸への階段。 階段から振り返ると、本丸下の紅葉も美しかった。 松尾の丸は飫肥城復元事業により、昭和54年(1979年)に、江戸時代初期の書院造りの御殿として、 在来工法を使用して再建。 建物は延床面積約800平方メートル。玄関の間、御座の間、御寝所、涼櫓、茶室など20室以上の部屋が再現されていた。 「御座の間」と名付けられた12畳の部屋。我が家にも似合いそうな壁そしてふすまの模様が印象的であった。「二の間」(12畳)と名付けられた部屋に展示されていた「川御座船」。 「舞鶴丸」と名付けられており、船の長さが71尺(約21.5m)、巾(腰当)11尺余(約3.4m)で、実物は約3倍の大きさと。 参勤交代などで、藩主を乗せて「飫肥城」から日向灘の間を航行したと。御寝所。 二畳の間に黒漆にも見える便器が据えられ、使用禁止と書かれた「殿様御厠」。使用禁止の文字は過去にこの場で????。「湯殿(蒸風呂)」と記載されていた部屋。手前は脱衣所とのこと。屋根のある仕切られた場所の床下には蒸気を発生させる大きな鍋があり、当時の風呂の様子を知ることができる説明板も。現在のサウナ風呂。

2013.12.12

コメント(0)

-

宮崎・日南市へ

宮崎・日南市に行ってきました。羽田空港の出発フロアに向かうエスカレータから。クリスマスツリーが迎えてくれました。 ターミナル2(ANA側)の中央部分に飾られているクリスマスツリー。京急や東京モノレールで到着し、ターミナルに上がって来るエスカレータの先に設置されているので、クリスマスシーズンの空港の顔と言った感じの位置にあるのです。 そして大揺れの豪雨の中、宮崎空港に無事到着し、同僚のレンタカーで宮崎市内のホテルにチェックイン。翌朝の我が部屋からは県立宮崎病院が。大正10年に設立され、宮崎市の中心部に位置し、多数の診療科を有する地域の中核的病院。 そして慌ただしく朝食をすませ7:20に日南市に向けてレンタカーで出発。大淀川の下流方面から朝陽が上がってきた。 南国らしい朝の光景。 途中、ビルに数字がぎっしり外壁に貼り付けられた建物が。同僚からパチンコ屋と。『777』とか数字に拘る遊びからの発送??? 宮崎県総合運動公園第2硬式野球場。そして海岸線を走る。海は日向灘。 半島から陽光が射してきた。 半島の断崖には帯状の地層が姿を現していた。そして海岸沿いには、鬼の洗濯板と呼ばれる地層が至る所に。 晴天の中、穏やかな日向灘の景色を楽しみながら進む。国道220号線を南下すると左側に交通安全のダルマが迎えてくれた。 日向灘に浮かぶ島々の風景を楽しみながら、日南串間にあるお客様の事務所に到着。

2013.12.11

コメント(0)

-

大阪・中之島フェスティバルホール

大阪・淀屋橋にある我が社の関西支社に仕事で行って来ました。会議を終え、その日の宿泊ホテルへ徒歩にて。 土佐堀川に架かる錦橋も美しくライトアップされていました。そして大阪・中之島フェスティバルホール。2012年11月に誕生した高さ200mの「中之島フェスティバルタワー」は、大阪の新たなランドマーク 。タワーの南側外壁には旧フェスティバルホールのシンボルだったといわれるレリーフ『牧神』が。太陽と月、星のもと、ギリシャ神話に登場する音楽好きの牧神が竪琴や笛を奏でる様子を表現した作品。この建物はツインタワーの内のイーストタワー棟で、ウェストタワー棟にあたる朝日新聞ビル及び大阪朝日ビルディングも、現在解体され新たなウェストタワーが建設中。そしてホール前の街路樹にもイルミネーションが。 トーン記号や音符のモチーフ。 クリスマス前のこの時期、至る所で美しいイルミネーションを楽しむことが出来るのです。 我が社の支社のあるビルの窓には未だ多くの灯りが。 肥後橋交差点を渡りホテルにチェックインしたのでした。

2013.12.10

コメント(0)

-

野菜SETが今年も

今年も千葉にお住まいの知人が野菜SETを送って下さいました。段ボール箱には『広大な大地畑からみなさまにお届け。』の文字が。 『TOMISATO』の文字も。 JA富里市からの熱きメッセージ。箱の中にはホーレンソウ、小松菜、ブロッコリー、ピーマン、ニンジン、ミニトマト、ナス白菜、里芋、菊芋・・・等各種野菜が。 色とりどりの新鮮野菜。 折しも娘夫婦が孫を連れ我が家に。そしてこの野菜を見つけの『お持ち帰り』。二人暮らしの我が家では、新鮮なこの野菜の量を持てあまし気味でしたので。そろそろ我が趣味の一つが菜園での野菜栽培であることをお知らせしようかと・・・・・。

2013.12.09

コメント(0)

-

那須へ

仕事で奈須にに行ってきました。東北新幹線で那須塩原駅へ。ここからホテルの送迎バスを利用。翌朝は9時からの会議の前に同僚3人で早朝ドライブ。宿泊ホテルの玄関。最初にりんどう湖へ向かう。りんどう湖の前には城のような建物が。建物の様子からレストランなどの商業施設だったようですが今は荒城? 那須連山に陽光が当たり赤く輝いていた。 那須高原の黄金の巨大神像。神命愛心会という宗教団体が神命大神宮内に平成6年に建立したものらしいが・・・。早朝のため神宮内には入れなかったので横の林から見学。それにしても巨大な黄金の像。 こちらも顔面に朝の陽光を浴びていた。天手力男命像。天岩戸開きのポーズで参拝者を見下ろしていた。高さは25メートル程?ビルの7~8階の高さか?それにしてもやや不気味。 那須の山には既に積雪が。 葉を落とした林の中を、那須の御用邸方面へ進む。 那須湯本温泉付近にある溶岩『殺生石』。鳥羽上皇が寵愛した伝説の女性、玉藻前(白面金毛九尾の狐の化身)が正体をあらわし、数万の軍勢によって殺害され、石となったという逸話があるとのこと。 木道を進んで行くと、左手に千体地蔵が。訪れる人たちを出迎えてくれるお地蔵さまの群像、1000体もあろうか?教傅地蔵。 教傳地獄の由来が書かれていた。『第九十六代後醍醐天皇1318年の頃、奥州白川在の五箇村に蓮華寺と言う寺があり「教傅(伝)」と言う住職がおりました。この教傅は生まれながらの不良少年で、心配した母がお坊さんにしようとしてこの寺に預かってもらいました。その教傅も二十八歳になって、前の住職の跡を継ぎ、母と一緒に寺に住むようになりましたが、その行いは少しも直りませんでした。亨元元年(1336年)のことです。教傅は二三人の友人と一緒に、那須温泉に湯治に行くことになりました。その日のことです。教傅は、母が朝食を用意して進めると、まだ旅路支度も出来ていないのにと悪口を言いながら、お腹をけとばしてそのまま出発してしまいました。那須温泉に着いた教傅達はある日殺生石を見学しようと賽の河原付近まで行くと、今まで晴れわたっていた空が、俄かにかきくもり雷鳴が天地を揺るがし、大地から火災熱湯が噴出し、連れの友人はいっせいに逃げ去りましたが、教傅は一歩も動くことが出来ませんでした。ふり向いて見ると「おれは寺を出るとき母の用意したお膳を足げりにして来た天罰を受け、火の海の地獄に堕ちて行く」と教傅が大声をあげて苦しみもがいております。友人がかけ寄り助けようと引き出しましたが、教傅の腰から下が、炭のように焼けただれており、息を引き取ってしまいました。それからも教傅の引き込まれたところには泥流がブツブツと沸いていましたが、いつしか山津波に埋まってしまった。その後、那須湯元の有志が、享保五年に地蔵を建立して供養を行い、親不孝のいましめとして参拝する者が後を断たなかった、と言うことです』 そして一番奥には『殺生石』が。付近一帯には硫化水素、亜硫酸ガスなどのガスの臭いが。仕事柄、長居は無用と車に戻る。 早朝ドライブを終えホテルへ戻る。ホテルフロント。 部屋からの那須連山。山頂が白くなっているのは那須岳(1917m)。 裾野の紅葉は既に終わり木々は殆ど葉を落としていた。那須岳は、関東地方の北限、那須火山帯の南端に位置し、広い裾野を持つ成層火山で、噴火口は主峰茶臼岳の山頂部にあり、現在も蒸気と火山ガスを盛んに噴出していると。 そしてこの日の会議を終え、那須塩原駅から帰路へ。 エスカレータの横には秋田杉?で創った木製アートが展示されていた。塩原温泉郷のポスター。 新幹線やまびこ216号で東京へ。「こまち」型車両連結。

2013.12.08

コメント(0)

-

ソラマメの植え付け

スナップエンドウの植え付けと併せてソラマメの植え付けも行いました。このソラマメもポットに播き育てた物。こちらも順調に生育し本葉4~5枚となりました。 スナップエンドウと同様に、あまり早まきするとウイルス病の発生が多くなり、また、年内に生育が進みすぎると寒害を受けやすくなるので本葉4~5枚で越冬するように気をつけていますがなかなか・・・・・・・・。 ソラマメ にはアブラムシが大敵、このアブラムシ対策になるというシルバーマルチを毎年使っています。今年も昨年使用したシルバーマルチを再利用しました。 銀色で光を反射するこ光により、アブラムシの発生を抑える効果があり、マルチをしないときに比べ、2倍以上の収穫を得られたという報告もあるのです。また、シルバーマルチは透明フィルムや黒色フィルムの マルチに比べ、地温の上昇を抑える働きがあるので、ソラマメが 育ちやすくなるとも言われているのです。 植え付けた場所は養蜂農園。 一畝に40本ほどの苗を2列に植え付けました。 そして2柵、約80本を植え付けました。ソラマメは名前のとおり、さやが空を向いて付き大きくなっていく豆です。収穫は初夏5~6月と収穫までは半年かかるのです。冬越し中は寒さで成長が止まりますが、それでも、ゆっくりながら株元に多数の幹が増えていくのです。生命力の強さを感じさせてくれるのです。 ソラマメは名前のとおり、サヤは、若いときは空を見上げ、熟してくると下にさがり、収穫適期の目印になるのです。ソラマメは、「おいしいのは3日だけ」といわれるぐらい鮮度が落ちるのが早いので、適期に収穫し茹でてビールの摘まみに最高なのです。中身だけ食べてもいいし、新鮮なら、小さい物は皮付きのままでも食べられるのです。

2013.12.07

コメント(5)

-

スナップエンドウの植え付け

スナップエンドウの植え付けを行いました。11月入りポットに3粒ずつ種を蒔き育ててきましたが、大きさが10cm程度まで成長しました。エンドウは連作に弱いうえ、酸性土壌では生育不良になるのです。植え場所には、出来ればマメ類を4~5年つくっていない場所が良いのですが、我が家の横の菜園は80坪程度ですので何とか連作だけはしない様に注意しています。消石灰を蒔き土壌酸度を調整しました。また、タネまきが早く、大きな株の状態で冬越しさせると、寒さで傷みやすくなるのです。よって種まきの時期と、植え付けの時期が大事なのです。黒の穴あきマルチを敷き、植え付けました。黒マルチを敷いておくと乾燥防止、防寒対策そして雑草防止にもなるのです。両脇2柵がスナップエンドウ、中央がサヤエンドウです。 肥料は堆肥、化成肥料、鶏糞を混ぜ込みました。 追肥で窒素が効きすぎるとつるボケしてしいますので、窒素肥料を与えすぎないようにするのがスナップエンドウの育て方のポイント なのです。12月下旬~2月は、寒さが1番厳しくなります。防寒、霜よけ、苗が風で回されないように防風ネットで養生しました。 2月に入ってつるが伸びてきたら、防風ネットを外し、支柱とネットを立ててつるを絡ませまる予定です。 さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめるのです。また、天ぷらにするとサクサクとした食感を楽しめるのです。我が家のスナップエンドウを毎年楽しみにしている同僚も多いのです。

2013.12.06

コメント(0)

-

冬の桜

この日の仕事を終え、五反田駅近くの中華で同僚と懇親会。そして帰宅へ。この日は目黒川沿いを大崎駅まで歩くことを決断。折しも『咲かせよう/冬の桜 目黒川 みんなのイルミネーション2013』が開催されているのです。歩き始めるとまず最初にクリスマスツリーの如きイルミネーション。 高さ3m弱のもみの木に赤、白、青のLEDライトが。 大崎・五反田の家庭や飲食街から出る廃食油を、バイオディーゼル燃料としてリサイクルし、100%自家発電でイルミネーションを点灯させているのです。 【http://www.minna-no-illumi.com/index.html】より冬にピンクに光る桜並木を造ろうと。 【http://www.minna-no-illumi.com/index.html】より目黒川両岸にはピンクの『冬の桜』が開花。水面に映る桜も見事。 この日、この時間は歩道を歩き楽しむ人は意外と少なかった。 川の護岸一面には金色のLEDが。 対岸も。『目黒川みんなのイルミネーション』は一昨年からはじまったのです。東京の副都心として、いま大きく発展している大崎・五反田エリア。この地にもっと愛着と誇りを育んでもらいたいという想いから、目黒川の景観資源を生かした新しい冬の風物詩となるイベントを創出したとのこと。 大崎・ゲートシティーに向かい歩を進める。桜色のピンクのLEDは比較的珍しいのである。 LEDも頑張っています。 鈴懸橋が前方に。 御成橋では下水処理水の散水もライトアップ中。 アルミの手すりもピンク色に染まっていました。 ピンクと青が川面に。 冬の桜のトンネル。 そして大崎ニューシティー広場に。ここにも見事なイルミネーションが。淡い各種の色をMIXしたイルミネーション。 ピンクのLEDにもいろいろな色合いが造れるのであろう。 そして大崎駅からのJRへ。 そして自宅近くのお宅のイルミネーションを楽しんで帰宅したのであった。

2013.12.05

コメント(2)

-

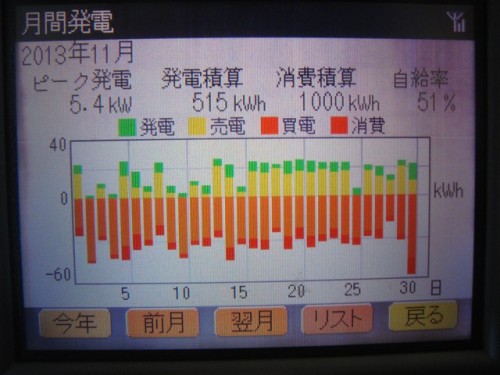

11月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の11月の実績です。発電積算は515KWと11月としては過去最高の結果となりました。11月の第4週~5週は好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。11月13日のこの日はこの月の最高の発電量26KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。2013年までの月別発電料のグラフです。紫が2013年度発電積算は11月末で6886KWH。発電量の月別実績値。5月は800KWHを大きく越え最高の842KWHそして10月は最低の454KWHでしたが11月は515KWHと500KWH越えとなりました。使用電力の推移です。11月に入り朝晩の電気ストーブ等の消費量のため1000KWHとなりました。 買電電力の推移です。夏場の買電は 全て格安の深夜電力なのです。売電電力の推移です。そして売電金額の推移。5月は35,000円超え、8月は25,000円越えと頑張ってくれたのですが10月は15,000円以下の14,448円、しかい11月は15,000円越え。11月の省エネ生活報告です。

2013.12.04

コメント(0)

-

掛川城へ

この日も早朝出発で帰路へ。連泊したビジネスホテルを6:30に出発し掛川城へ向かう。この掛川にご実家のあるKさんも城巡りに同行してくださると。ご主人の車でホテルで合流。ご主人とも一年ぶりの再会。東名を登り掛川城駐車場へ車を駐める。大手門は天守閣に続いて平成7年(1995年)に復元。白壁で板ひさしが配され、棟上にはシャチ瓦が飾られた勇壮な構え。大手門番所。江戸時代末期に建てられたこの番所は、城内に出入りする者を監視する役人の詰め所。 嘉永7年(1854年)の大地震で倒壊後、安政6年(1859年)に再現されたもの。番所が現存するのは全国的にも珍しく、市の文化財。三光稲荷神社。三光稲荷・・・三光とは、日・月・星のこと。そして目の前に掛川城の見事な姿が。 券売所付近には掛川城の陶磁器製のミニチュアが。 1590年全国平定を達成した豊臣秀吉は、徳川家康を関東へ移すと、家康旧領地に秀吉配下の大名を配置し、掛川城にはあの山内一豊が入ったとのこと。 まだ9時前で券売所は準備中。 この植栽の柘植の木は何の形に仕上がっているのであろうか?兎と熊?? 「天守閣」への階段からの撮影BEST SPOT。 1854年の大地震により天守閣など大半が損壊。御殿、太鼓櫓、蕗の門などの一部を除き、再建されることなく明治維新を迎え、1869年廃城となったと。現在の掛川城は、平成6年(1994年)に「東海の名城」と呼ばれた美しさそのままに、日本初の「本格木造天守閣」として復元されたものとのこと。白壁がまぶしい。天守閣内部に入り階段を上る。今でもやや檜の香りが残っているのであった。掛川城天守閣は、外観三層、内部四階。天守閣は決して大きなものではなかったが、東西に張り出し部を設けたりして外観を大きく複雑に見せているのであった。天守閣からの四方の景色。 濠を兼ねる「逆川」も見えた。天守の西の小山が旧掛川城があった場所とボランティアの説明員のオジサンから。大手門方向と手前には天守閣への曲がりくねった階段が。二の丸の「掛川御殿」が左下に。 遠く富士山の姿も確認できたが手前には鉄塔が。中部電力さん、何とかなりませんかね(o^o^o)。眼下にこの日結婚式を迎えるカップルの姿が。 一層目の四方に狭間や石落としが。 掛川城御殿への道からの掛川城天守閣。 掛川城御殿入り口。掛川城御殿は、二の丸に建てられた江戸時代後期の建物で、現存する城郭御殿としては、京都二条城など全国でも数ヵ所しかない貴重な建築物。「報刻の大太鼓」安政2年(西暦1855年)から、時間を告げることを目的として始まり、明治の中頃まで継続されたとのこと。 御殿座敷の縁側からの掛川城と見事に仕上がった枯山水の庭。 「御所院上の間」城主が藩の政治をつかさどった公的な部屋 掛け軸は虎と書かれているとのこと。凡人には解らない書。 御殿からの天守閣。 こじんまりとした天守に要害堅固な郭が取り巻き素晴らしい造り。 この日も雲一つ無い青空に天守閣が突き刺さっていた。 戦国武将たちの覇権を争った掛川城跡、その天守閣は旧国道1号線城下町の中に、厳かに聳えるのであった。 掛川城南にある「遠州掛川 鎧屋」に立ち寄る。 内部には現代甲冑・武具・模擬刀・居合刀・時代小道具・戦国グッズ・幕末グッズ・忍者グッズなどが展示されていて興味が尽きない。そして車で第二東名に向かい、小高神社でKさんとお別れ。今年も我々同僚四人はお土産を頂いたのでした。 恐縮そして感謝・御礼。掛川はお茶の名産地。 帰路も見事な富士山の雄姿を楽しむことが出来たのです。 東名を進むにつれて富士山の稜線が微妙に変わっていくのであった。 途中、伊豆半島が眺望できるサービスエリアで昼食。 駿河湾沼津サービスエリア。地中海の港町をイメージさせる外観デザインから、スペイン旅行を想いだしたのであった。そしてあくまでも美しい世界遺産・富士山を楽しみながら。 2泊3日の走行距離1000kmの紅葉ドライブ。そして全行程を一人で運転してくれたNさんお疲れ様でした。枯れ葉、濡れ落ち葉とならぬように自分を戒めて、旅友に感謝、お疲れ様でした。

2013.12.03

コメント(2)

-

小原・四季咲き桜

旅友の4人とも風天洞の影響か、無口のまま小原・四季咲き桜に向かう。途中案の定渋滞に巻き込まれそうになり、遠回りで渋滞を避ける。いつも訪れる樟茶屋に今年も立ち寄る。 おはら 四季桜まつりの幟。 名物の手作り五平もち・漬物を楽しむ。これが毎年この茶屋での我々の習慣。オバチャンとも1年ぶりの再会で話が盛り上がる。 豊田・五平餅の作り方が書かれていた。 小原四季桜まつりの案内図。 竹林と赤い紅葉のコントラストが青い空を背景に見事な光景。 銀杏の巨木も黄色い葉を落とし始めていた。ふと与謝野晶子の詩「金色(こんじき) の ちひさき鳥(とり) の かたちして 銀(いて) 杏(ふ) ちるなり 夕日の岡(おか) に」 を思い出す。やや時間が早いが正しくこの情景であったのです。赤・黄・青のBEST MIX。 そいて四季咲き桜が山の裾野一面に。 淡いピンクの絨毯が山裾一面に。 四季桜は満開、紅葉は見頃そして雲一つ無い青空...という実に見事な景色。 柿も紅葉と桜見物か。 小高い丘を取巻くように斜面に植えられた樹。その昔、ひとりの医師が苗を小原に植えたのが最初だと・・・。今では地区のシンボル。 川見・薬師寺への階段の両脇にも見事な四季桜のトンネルが。 丘の斜面を巻くように整備された遊歩道は,桜を見ながらその最上部まで。 可憐で小さな花は一重5弁、春と秋の二度咲き。 小川の水も何故か淡いピンク色に染まっているような。 突然真っ赤な・・・・・。これは、まむし草の実。名前の由来は、茎につく斑点をマムシの銭形模様に見立て付けられたのです。池の水面に映る紅葉も。 池に小石を投げ込み遊んでみました。 そしてこの日のハードな?観光を終え再び岡崎のホテルへの帰路。車窓からはこの日も美しい夕焼けが。 東海環状自動車道の矢作川を渡る橋長820mの 豊田アローズブリッジ。渋滞に巻き込まれることなく連泊のホテルに到着。そして9月中の中欧旅行の旅友のKさんそして娘さんご夫妻と1年ぶりの再会の楽しい宴で大いに盛り上がったのでした。そして娘さんは妊娠中とのこと。来春にはKさんも若きオバアチャンに。「花」のようなそして「マル(円)」マルとした赤ちゃんのご誕生を!! そしてKさんご夫妻には、「お孫さんの面倒で、我々オジサンの面倒まで手が廻らない」 は禁句でくれぐれもお願いいたしたく。

2013.12.02

コメント(0)

-

風天洞へ

小原・四季咲き桜見学の途中に岩戸山観世音寺「風天洞」に立ち寄る。国道を右に折れ、無舗装の狭い山道を右に左に曲がりながら進む。対向車が来ないことを祈るのみの狭い道。漸く頂上に立つ建物前に到着。そこには多くの仏像、観音像が。 この地の紅葉も今が盛り。 建物の内部にも多くの木像や観音像が。多くの幼子を抱く仏様? 寝拝み楊柳観音という巨大な岩の下側に描かれた観音様を岩の下に置かれたベンチで寝転がって拝む場所。 寝拝み楊柳観音手前の両側に立つ門番の如き仁王像 そして豊満な?観音像。 岩の下側に描かれた観音様。 こちらも怪しげな観音像、体には多くのお札が貼られていた。 体の悪いところと同じ場所にお札を貼って治癒を願う仏像であろうか・顔にお札が貼られておりやや不気味。寺のオカミサン??が現れ我々を風天洞に案内してくれた。 入場料1000円と追加で100円を払い風天洞に向かう。そして金属製のザルも持たされて。早口で説明されたがよく理解できないのは私だけと感じていたのであっったが・・・・。 風天洞入り口へ案内するオバチャンそれとも住職の奥様何とアルミのドアを開けてくれて洞内に入る。狭い通路を頭を低くして歩く。岩の隙間には至る所に仏像が。 再び怪しい観音様が。住職のこの風天洞の意図は何なのであろうかと感じ始めたのであった。 仏像それとも裸像?? 洞窟内で一か所だけ大きな器の中に水が湧き出ている場所が。 ここで初めて銭洗いであることを理解。ポケットから500円玉を出して洗う。「一粒万倍 銭洗い」 との立札が。 恵比寿天のお姿も異様。 先日訪れた「日展」の彫刻部門の展示作品でも見たような・・・・。「風天神」 と言う多くの仏面が柱に貼り付けられていた。それにしても異様な仏像の数々。こちらが出口ですとご案内?? 出口から出て帰路かと思うと、自然とある建物内に誘導された(道がそこにつながっていて,選択の余地なし)。その中の展示物とは・・・・・・・・・・。 歴代天皇の肖像画(想像図も含む)の数々。そして出口には横綱・千代の富士の肖像画も何故か。 そして眼下にある風天洞入り口には乳飲み子を抱え一人で洞内に入る若き母親の姿が。ここはやはり心霊スポット!!??モミジの赤さだけには満足。 そしてダメオシの何故か東郷平八郎の」像。 この寺はオーナー(もはや住職とは・・・・)の趣味の世界を有料で と理解したのであった。それにしても、あの追加で徴収された100円は何なのであったのだろうか?銭洗いカゴのレンタル費用、100円を売店で戻ると聞こえたような・・・・・。しかし売店には人っ子一人いないのであっったが。

2013.12.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 【PARIS】【METEO】【今日の天気と気…

- (2025-11-18 20:52:47)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅3・大内宿3-タイムスリッ…

- (2025-11-18 06:23:02)

-