2013年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

香嵐渓へ(その3)

香積寺階段途中から。 道路ミラーに映った紅葉も美しかった。 早朝に見た光の当たらない紅葉とは別世界。 巴川沿いを一ノ谷駐車場に向かう。 紅葉の木の隙間から吊り橋が見えてきた。 この時間吊り橋にも多くの観光客が。 一ノ谷の紅葉の下では、山頂音楽家「IZANAGI」の無料コンサーが行われていた。もみじの紅葉とシンセサイザーとの融合がそして山からの 爽やかな風で、皆心を癒される見事な音色。「IZANAGI」は3000m級山岳頂上、花の名所、、息をのむ絶景にシンセサイザーを設置しコンサートを行う音楽家とのこと。一ノ谷の赤いもみじのトンネル。 燃えるような紅葉,東海一の紅葉...香嵐渓。秋の装う衣替え 真に圧巻。秋が深まり心にしみ入る、心に迫る秋景色。 一の谷駐車場に戻り、車で足助城に向かう。城跡公園足助城は、足助町制施行100周年を記念して、平成5年に開園。足助の古い町並みが一望できる標高301メートルの真弓山に、高櫓・長屋・物見矢倉厨(くりや)などの建物が復元されているのです。この木の門をくぐると城内へ 。城というより砦。山の上に造られた山城。戦国時代はこれが主流と。 今年の足助城の紅葉も見事。 そして高櫓の下の他の木とは一段異なる鮮やかな赤のモミジ。最初に足助城を訪れて以来、この紅葉を見るために6年連続この地を訪れていると言っても過言ではない見事な輝く赤。今年は昨年よりやや赤の輝きが弱いと感じたが、それにしても見事な赤で私を今年も迎えてくれたのであった。 香嵐渓周辺で、最も鮮やかな赤い紅葉を今年も堪能。 城内最高所には、高櫓と長屋の2棟が再現されていた。これも発掘に基づいて建てられたものとのこと。高櫓の右に建つ電波鉄塔は何とかならないものであろうか?来年の再開を約束して、このモミジともお別れ。

2013.11.30

コメント(0)

-

香嵐渓へ(その2)

香嵐渓に戻る。入り口そして飯盛山上り口に建つ「香嵐渓」の石碑。 可愛い仏像の数々。 飯盛山の太子堂。この付近は春にはカタクリの群生地としても知られているのです。山頂へと向かうこの遊歩道は、シーズンにはカタクリの花が一斉に咲き誇るとのこと。逆光での黄色の紅葉も見事な輝き。 飯森山も登りながら、紅葉を楽しむ。 赤、黄色、緑の共演。一面の赤の世界。 こちらも同じ。 頂上付近は多くの人が。 香積寺に向かい坂道を下る。飯盛山城主だった鈴木家代々の墓所。香積寺本堂前はお参りの観光客の長蛇の列。 香嵐渓のもみじは、寛永11年(1634)に香積寺の三栄和尚が、、巴川沿いの参道から香積寺にかけて植えたのがはじまりで、その後大正から 昭和の始めに住民の手により植え足され、この景観に至っているとの事。香積寺一帯はもみじや杉木立が生い茂り、三栄和尚が植えたとされる大木の杉も2本残っていた。 香積寺山門手前から。香積寺の階段の上からの絶景。この日の見ごろスポットの一つ。まさに、ため息が出るほどの美しさを体感出来た場所。開基は関白二条良基 足助重範の娘・滝野と、孫である成瀬三吉丸基久・基直など。滅亡した足助氏の菩提を弔う為に飯盛山の足助氏の別館(飯盛山城)跡に建立された。応永34年(1427年)白峰祥瑞禅師により開山。寺号は維摩経香積仏国品から名づけられる。その御本尊は聖観世音菩薩。境内には江戸時代後期に建てられた座禅堂が現存し、本堂の脇には開山当時から寺の鎮守として豊栄稲荷が奉られている。香積寺の石碑。

2013.11.29

コメント(0)

-

香嵐渓へ(その1)

今年で6年連続の香嵐渓紅葉見物。香嵐渓は渋滞で有名な観光地。特に日曜・祝日は足助中心部の国道153号で10km以上に及ぶ激しい渋滞が発生するのです。この日も渋滞回避のため5:30にJR岡崎駅近くのホテルを出発。足助川沿いに飯田街道・国道153号線を進むが、香嵐渓近くの残り2km地点で既に渋滞発生。急遽渋滞を避けるためUターンし足助川の橋を渡り、対岸の狭い道路を選択。順調に153号線に合流した地点を逆方向に左折し、バイパスを利用し一ノ谷駐車場に辿り着く。時間は6:45。これも6年連続の為せる渋滞回避の技なのであった。駐車場横の茶屋の煙突からは暖房用の薪を焚く白い煙が。 駐車場事務所の壁には今年の香嵐渓もみじまつりのポスターが。燃ゆる秋の山里。 巴川沿いの散策開始。 この日は晴天であったが陽光は未だ。 陽光を待ちわびる山々。柿の実も日差しの訪れを待ちわびていた。 三州足助屋敷の銀杏の紅葉。 広場では既に猿回しが行われていた。そして周囲には既に多くの観光客が。この人達も朝早く自宅を出てきた人に間違いなし。 猿君もやや眠そう。 待月橋へ向かう遊歩道の両側には多くの種類の売店が準備中。既に開店したお好み焼き屋さんの歓迎の文字。こんにゃく屋さん。 足助八幡宮に立ち寄るのは私は2回目。 国道153号線の巴橋から、香嵐渓の山々の頂上付近には陽光が射し込みだしていることが解るのであった。 三州足助屋敷の銀杏の木の後ろからは白き雲が湧き上がっていた。 153号線は伊那街道と呼ばれ、江戸時代にはこの伊那街道は中山道の脇街道として栄え、長野の善光寺詣りをするものが多く通ったので、善光寺街道とも呼ばれていたのです。足助にある善光寺。 こちらは宗恩寺。中馬の町並みを見下ろす高台に位置するこのお寺は、足助八景の一つ「宗恩寺の晩鐘」として綺麗な音色を街中に響きわたらせているのです。入り口角にある紅葉も真っ赤に紅葉し我々を迎えてくれた。 陽光が真っ赤な葉を通過し見事。紅葉見物は逆行がMUST。 道路のマンホールには「あすけ」 の文字と香嵐渓「待月橋」と「もみじ」が描かれていた。中馬の古き街並みの軒下の変わった飾り物. よく見るとビールのアルミ缶。見事なアイデア作品と感心しきり。 昔ながらの大きな看板の老舗。しかし自動販売機は余計な一品。 既に陽光が山全面に射し込んでいる御所山を登る。ここは香嵐渓への陽光を待つ間の紅葉見物の隠れスポット。 再び旧街道を散策し「こまや」に入り、店のおばあちゃんと楽しい会話を。美味しい「みたらし」と「五平餅」で有名なお店「こまや」さんなのです。おばあちゃんと来年の再会を約束し香嵐渓へと戻ったのでした。

2013.11.28

コメント(0)

-

小國神社へ

小國神社に到着。この神社は昨年も紅葉見物に来た神社。小國神社は、静岡県周智郡森町にある神社。紅い桟橋付近は紅葉が始まったばかり。見所は境内を流れる宮川沿い。昨年より紅葉は遅い感じ。 宮川沿いを上流に向けて歩いて行くと紅葉が始まっていた。 宮川の両岸のモミジが赤くそして黄色く。 宮川の水面にも紅葉が映っていた。 見頃は次の週末か?昨年は大渋滞であったが今年は渋滞になっていないのは見頃が未だ早いことを地元の方々は解っている模様。 それでもこの辺は見事な紅葉。 再び赤い橋に戻る。 この神社の御祭神は大己貴命。大己貴命は大国主命のことであり、皆さんご存じの神話「因幡の白うさぎ」で、赤裸のうさぎを助けられた心やさしい神様。一般には「大国様」と呼ばれ親しまれている神様。 鳥居の色が何故か赤くない?八王子社と事待池 小國神社から車で10分弱のところにある森の石松の墓に。ここは昨年は大渋滞のため行けなかった場所。森の石松は、清水次郎長の子分として幕末期に活躍したとされる侠客として有名。 墓は静岡県周智郡森町にあるこの大洞院(曹洞宗)のものが有名だが、他にも墓とされるものは複数あり、どれが正墓が定かではないとのこと(因みに大洞院のものはやくざであるという理由から寺の敷地内ではなく、門前に建てられているとのこと)。石松の墓石の欠片を持っているとギャンブルに強くなるという俗信があり、ここ大洞院の石松の墓は何度も作り直されていると。現在建っている物はアフリカ産の極めて硬い石材を使用していると。盗まれた墓石が天竜川の河原で 発見され大騒ぎになったというエピソードも残っているのであった。 大洞院の太鼓橋。この寺の境内もこれから紅葉の真っ盛りに。 大洞院は別名(森の石松)の寺として知られているが、近年は紅葉の美しい寺として県内外にしられ、毎年多くの人が訪れるとのこと。 夜間のライトアップも、しかも赤い光でライトアップされる模様。 岡崎のホテルに向かう途中、西の空は夕焼けで茜色に染まっていた。 棚引く雲も黄金色に輝きだした。 そして長い一日も終わりホテルの部屋に到着。

2013.11.27

コメント(0)

-

寸又峡へ(その2)

音戯の里へ到着。風の塔。ラウンジとミュージアムを結ぶ木造の塔で、この施設のシンボル。 徒歩で千頭駅に向かう。 折しも大井川鐵道のSLが到着。入場券を買い駅構内へ急ぐ。金谷駅から井川駅まで続く大井川鐡道は、全線全域お薦めの鉄道。ちなみに、鐵道の文字は" 金を失う "という字を敬遠し、「鉄」の字に「鐵」を採用していると。金谷駅⇔千頭駅においてSLが運行中で大人気なのである。 多くの観光客が下車してきた。 運転席内部では作業員が点検中。 この時の入線車両はC108。動輪の数がCは3個.Dは4個。 音戯の里の駐車場の紅葉も見事。 道の駅 巨大なオジサンの姿も。音戯の里のシンボル大、蛇口が地面から。 捻るといろんな音が出るのであった。青空の下、真っ赤に輝く紅葉。 362号線の山岳ドライブで山を越え天竜川沿いを下る。途中、昼食を。 和蕎麦と櫃まぶしを楽しんだのであった。 店主から店裏になっていたキウイフルーツをお土産にいのであった。

2013.11.26

コメント(0)

-

寸又峡へ(その1)

休みを利用して同僚4人で紅葉見物に行ってきました。渋滞を避けるため、早朝出発。都内に住む同僚が我が家に4:30過ぎに迎えに来てくれました。彼の車で茅ヶ崎の同僚宅に。ここで同じく横須賀から車で到着した同僚とも合流。5:30に茅ヶ崎から東名・厚木ICから静岡を目指しました。途中、足柄近くで朝陽に頂上が輝き始めた富士山の姿が車窓に。頂上付近の雪に朝陽が当たり輝いていました。 御殿場付近の山々の紅葉も朝陽を浴びて真っ赤に光っていました。 御殿場から第二東名に入りました。 車線が広く、スピード感が落ちスピードが自然に出てしまう状況。 静岡スマートで第二東名を降り、安部川沿いを上流に向かって進む。周囲に拡がる茶畑。 寸又峡温泉手前の川根大橋を渡る。下を流れる川は大井川。 この後の道路は狭く、すれ違うにも注意が必要。 寸又峡温泉入り口に到着。 一番奥の駐車場に500円を払い車を駐め散策開始。紅葉は既に真っ赤っか。黄色と赤のBEST MIX。 目指すは夢の吊橋。寸又峡プロムナードにある天子トンネルの東口まで進む。ここは千頭森林鉄道跡の観光用遊歩道および林道。トンネルは車両が走り抜けられるように十分な高さと幅があった。眼下に 夢の吊橋が見えてきた。夢の吊り橋は寸又峡の寸又川を堰き止めて造った大間ダムがある「チンダル湖」にかかる橋。この「チンダル湖」と聞きなれない湖ですが、湖に青みがかかる原因となる「チンダル現象」から県民の方より名付けられたとのこと。「チンダル現象」は微粒子による光の散乱現象を指すのです。この大間ダム湖は、もともとは透明なきれいな水。そのきれいな水に微粒子が混ざることにより、微粒子の影響で波長の長い赤い光が吸収され、波長の短い青い光だけが反射されることで、このような美しいコバルトブルーが作られるのだとか。吊り橋の長さは90m、高さは8m。紅葉シーズンの土日に「夢の吊橋」を渡ろうとすると、吊橋を渡る為の行列が。そして30分以上待つ覚悟が必要とのこと。そしてこの夢の吊橋の定員は10名とのこと。この日は早朝も重なり、観光客は少なく自由に渡ることが出来たのでした。それにしても通路となる木の板の幅が狭いのであった。先頭で渡り始めたが、予想以上に揺れ、さらに後ろから続く同僚の揺れも重なり揺れが更に激しくなりややビビったのであった。高所恐怖症の我が同僚も意を決して渡ったのであったが腰がやや引け気味。 夢の吊り橋を渡り更に「尾崎坂展望台」への急な木製の階段を上る。眼下に大間ダムが。「尾崎坂展望台」の 小公園には森林鉄道の機関車が展示してあった。林道とトラックの発達で現役を退いたと。「飛龍大橋」 を渡る。大井川最後の秘境といわれ,秋の紅葉,新緑の中の夢の吊橋など絶景の多い幽谷。 吊り橋を楽しんだ後は、入口にある草履石公園の紅葉を楽しむ。 そして寸又峡を後にし大井川鐵道の千頭駅に向かったのです。

2013.11.25

コメント(0)

-

赤穂・民俗資料館と海浜公園へ

赤穂城の後は赤穂民俗資料館を訪ねた。1908年に建設された日本最古の旧大蔵省赤穂塩務局庁舎および塩倉庫、文書庫の保存と再生利用を主たる目的として設立されたと。館内では江戸時代から戦前までの生活雑貨や祭事用具、美術工芸品、鉄兜などの戦時資料にいたるまで、多種多数の民俗資料が展示 されていた。太平洋戦争の始まりである日本軍の真珠湾攻撃成功を伝えた電信コピーが展示されていた。大本営より機動部隊に対して「ニイタカヤマノボレ一二〇八(ひとふたまるはち)」の暗号電文 。戦艦長門に座乗していた山本五十六大将から打電された物。『皇国ノ興廃繋リテ此ノ征戦ニ在リ 粉骨砕身各員其ノ任ヲ 完ウセヨ』 。 旗艦赤城より発信されたもの。電文は「奇襲成功セリ 0322」。 戦果報告電文。 太平洋戦争時、出兵の時に家族や友達、近所の方々から兵士へ送られていた日の丸に書かれた寄せ書き。兵士は将来の平和な日本を夢見て、家族の平安を案じてこの日の丸の寄せ書きを胸のポケットに入れて戦地へ向かったのです。昭和初期から戦前までの物価の推移が纏められていた。私が生まれた昭和25年の大瓶ビールは123円、理髪は60円と。 赤穂海浜公園へ。 赤穂市立海洋科学館・塩の国へ。昭和(1950年代)に開発された製塩法。立体的な枝状の装置である枝条架(しじょうか)を利用して、かん水を作る流下式方式。砂を使わないので、塩砂をかき混ぜる作業がなくなり、労力が大幅に軽減されたのです。流下盤は、夏場に強い太陽で蒸発を進め、枝条架は、冬場に乾燥した風で蒸発を早める。日照時間の短い季節や地域においても、塩の生産が可能になり、大量生産できるようになったのです。この日も海水が流れ、流下式製塩が行われていた。。 吉良上野介が松の廊下で浅野内匠頭に切りつけられた原因の一つが怨恨説。赤穂藩は瀬戸内海に面し塩の生産が藩の財政を支えていた。赤穂藩は表石高五万三千五百石という比較的小藩でありながら 300余人もの家臣を抱えているが、それを支えていたのは塩の販売であり、実質は七万石に近かったとも言われていたのです。その塩は赤穂塩と呼ばれて販路は主に江戸、大阪であり、品質が良いところから評判が高かったと。一方、吉良の領地は三州三河(愛知県)であるが、ここでも製塩をしていたのです。その塩は饗庭塩と呼ばれていましたが、製法に問題があり必ずしも評判がよくなかったと。ここまでは事実のようであり、これに絡めて刃傷の原因として次のように言われているのです。塩の品質が違うため、吉良としては赤穂に製塩技法を教えてもらうべく使者を送りましたが、赤穂としては企業秘密であるとして教えてくれない。吉良は産業スパイを放って技術を盗もうとするが捕らわれて殺されるなど失敗に終わることが数回。こうした確執が次第に赤穂と吉良の対立を生むようになってきたとする説なのです。 最後はこの鎌で塩を煮詰めるのです。 製塩の体験教室も行われていましたが、この部屋内部の見学は不可。 遠く赤穂御崎灯台が。 赤穂東御崎公園内の大石内蔵助良雄之の旅立ちの像。赤穂御崎からは静かな瀬戸内海の島々が見えたのです。 そして午後一に同僚との待ち合わせの場所へ。

2013.11.24

コメント(0)

-

赤穂城址へ(その2)

塩屋門の枡形石垣。 大石良雄邸宅跡。宅跡の庭園。 長屋門内部。 速水藤左衛門と菅野三平が用いたという早駕籠の復元。 大石良雄の家族。妻のりくは但馬国豊岡藩の筆頭家老石束源兵衛の娘。吉良邸襲撃を決めた良雄は討ち入りに参加した主税を除き、妻子を妻の実家である豊岡に返し、離縁。りくは離縁された後で良雄の三男大三郎良恭を出産。長女のくうと次男幸千代は早世したとのこと。 内蔵助討ち入り場面。 当時の遺構をとどめる長屋門内部に、急使到着の場面が人形で展示されていた。赤穂藩主浅野長矩が切腹となると、その報を知らせる急使は江戸の赤穂藩邸から国許である赤穂を目指した。第一の使者となったのが速水藤左衛門と菅野三平の2人で、藩主切腹から4日後に赤穂に入り、まず筆頭家老である大石良雄の門を叩いて急を知らせたと。急使からの報告を聞く大石良雄。左側は赤穂浪士討ち入りに15歳で参加、16歳で切腹を仰せつかって果てた良雄の嫡男、大石主税(ちから)良金。 庭園の銀杏の葉も見事に黄葉。 大石りく像と儒学者・佐藤一斎書の義芳碑。 神社内にある、大石家の家紋の二つ巴の太鼓が目立つ。 右は大石家二ツ巴紋。左は浅野家違い鷹ノ羽紋。

2013.11.23

コメント(0)

-

赤穂城址へ(その1)

午前中の空き時間を利用して赤穂城跡を訪ねました。大石神社。明治33年に神社創立が正式に許された後、大正元年11月、四十七義士を祀る神社に。ご祭神は大石内蔵助良雄以下四十七義士と萱野三平を主神とし、浅野長直・長友・長矩の三代の城主と、その後の藩主森家の先祖で本能寺の変で亡くなった森蘭丸ら七代の武将を合わせて祀っているのです。 参道の両側に、中国産黒大理石で作られた、大石内蔵助以下討入り表門隊と、大石主税以下裏門隊の石像が両側にずらっと並んで建っていた。製作は兵馬傭工芸技術伝承者と記されてあった。 大石内蔵助が吉良邸に討ち入る際に、山鹿流の陣太鼓を打ち鳴らす、印象的な場面を再現した像。ちなみに、内蔵助は赤穂藩国家老が代々受け継ぐ通称で、実名は、大石良雄(よしたか)と。 大石神社 本宮。 振り返ると 山門が。巨大絵馬。 境内 二の丸外堀。 赤穂城の本丸門へとたどり着く。 国史跡に指定されている本丸門。平成の復元で再建されたと。明治時代の古写真をもとに再現されたとのこと。枡形の本丸門内 本丸には御殿が建っていた当時の間取りがわかるように平面再現されていた。 赤穂城は5万石の浅野氏には過度に広壮で、これがために財政難に陥った。5層天守の造営も計画されていたが幕府への遠慮か財政難の為か造営されず、天守台のみが今日に残っているのである。 12月中旬に行われる赤穂義士祭に向けて天守閣を足場パイプで組んで、夜、イルミネーションで飾るの為の天守閣が昨年完成したとのこと題して 「 光の天守閣 」。厩口門(うまやぐちもん)は森家時代、台所門と呼ばれ、平成8年の発掘調査で高麗門と判明。平成13年に門や橋を復元したと。水手門跡。二の丸の南端に位置し海又は干潟に面し、物資の搬入門としての役割を果たしていたと。門の周囲は船の出入りの為に城壁を内側に大きく引き込んだ設計となり その城壁は緩やかな曲線が特徴で南沖櫓台につながっているのだ。門の前面には船着きの雁木が設けられ、波よけの突堤が 城壁から突出していた。石垣に生えた雑草を清掃する作業員の姿も。 歴史博物館。 武家屋敷公園。浅野藩時代は坂田左近右衛門の屋敷であったと。昭和58年に門と土塀を復元されたと。 大石邸 長屋門。浅野赤穂藩の家老、大石家3代の屋敷の長屋門で、屋敷は畳数にして308畳の広大な邸宅であったと。浅野内匠頭の人情事件の際、その知らせを持って早かごで駆けつけた早水籐佐衛門、萱野三平が実際に叩いたのがこの門。享保14年(1729)、建物の大半が火災に遭ったがが、長屋門だけが焼失をまぬがれ、その後建て替え等を経て数少ない江戸時代建築として現在も城内に残っているのです。 近藤源八宅跡長屋門。大石邸長屋門の向かいにあり、赤穂浅野家軍学指南近藤家の屋敷のあったところで、長屋門は江戸時代後期になって改築された。近藤家2代目の通称を採って「源八長屋」と呼ばれているのです。 大手門と大手隅櫓 。赤穂城の玄関口、大手門は東面する高麗門と南面する櫓門で構成された城門で、大手隅櫓は二重櫓で東西四間半、南北三間半の基底部を持ち、大手門を監視する役割を担っていたとのこと。明治初期に失われたものを昭和30年に高麗門のみが隅櫓と共に復元された。

2013.11.22

コメント(0)

-

赤穂・早朝散歩

この日の宿はJR播州赤穂駅横のビジネスホテル。そしていつもの早朝散歩。 駅前の歓迎表示塔の上には陣太鼓が。 駅前のロータリー内の植栽。 赤穂藩士大石内蔵助の銅像と義魂と刻まれた文字が。 数百年の時を経てなお、日本人の魂の琴線に触れる男。JR播州赤穂駅の南から続いている、駅前通りと中央通りには、赤穂義士のモニュメントが並んでいた。約7~800mの区間であろうか、四十七士がずらっと道路を挟んで、左側に大石内蔵助、右に大石主税。表門隊と裏門隊に分かれている模様。絵が描かれているものや、文字だけのものと様々。原 惣右衛門の辞世の句か。早駕籠に乗って大石瀬左衛門とともに赤穂へ出立し、事変の第二報を伝えた男。「かねてより君と母とにしらせんと 人よりいそぐ死出の山道」息継ぎ井戸。 江戸での浅野内匠頭による刃傷事件の第一報を知らせるため、元禄14年3月14 日の夕刻に赤穂藩士、早水藤左衛門、萱野三平が早かごで江戸を出発。赤穂城下に着いたのは3月19日の早朝。 155里(約620km)の行程を4昼夜半を早籠に揺られ続けた両人は、城下に入りこの井戸の水を飲んで一息ついたといわれ、以来、息継ぎ井戸と呼ばれているとのこと。 高さ4m程のからくり時計「義士あんどん」午前9:00~午後8:00の毎正時になると、義士の音楽と共に扉が開かれ、からくり人形が忠臣蔵名場面「松の廊下」「はやかご」「勝どき」などを再現。ナレーション付きで4場面、3分ほどと。時計台の三方には、赤穂市立歴史博物館所蔵の浮世絵複写が描かれていた。時間は未だ8時前の為、スタートまで1時間。花岳寺に立ち寄る。禅の曹洞宗に属し本山は永平寺。赤穂藩祖浅野長直公によって正保2年に建立された寺。 本堂。元禄事変後は、永井家、森家歴代藩主の菩提寺となる。境内には、四十七義士の墓・宝物館・義士木像堂などもあり、赤穂義士ゆかりの史跡ともなっているのだ。赤穂城の塩屋惣門を移築した山門は赤穂市指定文化財。新西国第31番、瀬戸内観音第7番の霊場であるとのこと。 鳴らずの鐘。案内板には『浪士切腹の報が赤穂に届いたので、町民は四十六士の死を悼み悲しみこの花岳寺に集まり、この鐘を撞いてついてつきまくり「爾来音韻を失すること五十年」と寛政九年再改鋳のこの梵鐘に銘記してある。音韻を失していた間を赤穂では誰いうことなく鳴らずの鐘といっていた。この度の戦争で全国の寺々の鐘は供出を命じ られたが、この鐘は「義士との由緒深きにより」供出を免れた赤穂市内唯一の梵鐘である。』と。駅前に戻ると、自動販売機も赤穂浪士一色。 赤穂駅の階段の壁には赤穂浪士の姿が紹介されていた。 構内に「浅野内匠頭」の辞世の句が掲げられていた。「風誘う 花よりもなお 我はまた 春の名残を いかにとやせん」大石蔵之助は主君のこの辞世の句を読んで、仇討ちを決意したと言われていると。「風にさそわれて散る花も名残おしいだろうが、それよりもなお春が名残おしい私は一体どうしたらよいのだろうか」と詠ったのであった。大石内蔵助の辞世の句。『あら楽し 思ひは晴るる 身は捨つる』討ち入りを果たして、この体は捨てる(死ぬことになった)けれども、念願は果たせ、思い残すことは無く、とてもいい気分だ、この世に思い残すことは無いと。「あら楽し?」の句は実は辞世の句ではなく、討ち入り後主君浅野内匠頭長矩の墓前に吉良の首を手向けた際に詠んだ句とされているようだ。 そして浅野いや朝の早朝散歩を終え、ホテルで朝食を。

2013.11.21

コメント(0)

-

姫路城

姫路城は、平成21年秋から平成26年度まで、大天守の保存修理工事中。 工事用の巨大な仮設が。1964年(昭和39年)に完了した解体復元工事から45年が過ぎ、漆喰壁(しっくいかべ)をはじめ上層部の軒(のき)やひさしに傷みや汚れが激しくなってきたため、本格的な修理を行っているのである。菱の門。櫓門と呼ばれる型式の二の丸の入口を固めた門で、両柱の上の冠木に木彫りの菱の紋のあることから、この名前が付いています。門全体に安土桃山時代の様式を残しており、城内で最も大きな門。 ぬの門。二重の門で下部には鉄板が貼られていた。 天守閣入り口へ。 平成23年3月に姫路城大天守修理見学施設「天空の白鷺」(てんくうのしらさぎ)がオープン。大天守が素屋根で覆われている間(平成23年度から約3年間)、内部に見学スペースを設け、修理の様子を公開。時期によっては漆喰壁の修理や屋根瓦のふき直しの様子など匠の技が間近に見られるのだ。エレベーターを利用して最上階へ向かう。 最上階から天守屋根を望む。 天守展望台からの景色。 西の丸長局(百間廊下)も見えた。 天守屋根の工事はほぼ終了か? 工事範囲外の姫路城西小天守。 水一門。「水の門」は、北の井戸から水を運ぶルートにあることから名付けられたとのこと。 ほの門。 狭間(さま)を覗く観光客の姿が。狭間は天守や櫓、塀などに開けられていて、長方形(ながしかく)のが矢狭間、円形、 三角形などは、鉄砲狭間、その数は今でも約千ほどと。この狭間によって描かれる 幾何学模様は、これもこの城の特色の一つで、よく写真や絵の材料にされているのです。 再び菱の門へ戻る。 折しも菊花展の真っ最中。 見事な色と種類の数々。 菊の盆栽も。

2013.11.20

コメント(0)

-

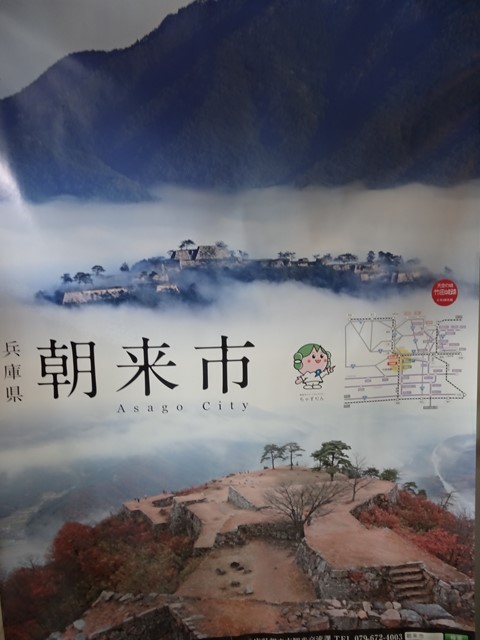

竹田城

朝来市にあるわが事業所へ。帰りに事業所の所長が『竹田城』へ案内してくれた。車で山城の郷へ。ここからは大型・中型バスは通行不可。車をここに駐車し、小雨の中、山道を徒歩で登る。縄張りが虎が臥せているように見えることから、別名虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)。国の史跡に指定されている。また城下から遥か高く見上げる山の頂に位置し、しばしば円山川の川霧により霞むことから、天空の城や日本のマチュピチュとも呼ばれているのです。山の頂上に竹田城跡の石垣が見えた。目指すはここ。竹田城入り口。 今年の3月、朝来市議会で入城料を徴収する条例が可決。数年で訪問者が急増した事により整備・管理の負担が増えたことによるもの。徴収開始は10月からで300円を払って入城。 舗装された坂を登ると、台風の豪雨で土砂崩れが発生し、通行止め。脇の坂道の階段は雨でぐちゃぐちゃ。更に狭い坂道を登ること15分、ようやく頂上付近に到着。縄張りは、南北約400メートル、東西約100メートル。天守台はほぼ中央に配置し、本丸、二の丸、三の丸、南二の丸が。 天空の城 竹田城・三の丸から見下ろす街並み。竹田駅周辺が寺町、城下町にあたるとのこと。廃城から約400年を経ているが、石垣がほぼそのままの状態で残っており、現存する山城として日本屈指の規模となっているのです。 築城に関しては不明な点が多いが室町時代の嘉吉年間(1441年 - 1443年)に丹波国、播磨の出入口であるここ竹田の地に築かれたとのこと。 ここは雲海を見られるスポットとのことである。この日も山から棚引く雲があちこちに。 雲海の見られる時期は、秋から冬にかけての日の出前から午前8時頃の間。特に9月から11月の間がチャンスと。 竹田城は、険しい地形にありながら、曲輪のすべてを石垣で取り囲んだ総石垣の城郭。山頂に築かれた城郭としては最後の近世城郭にあたるとのこと。 革靴をドロドロにして天守台に向かう。竹田城への天守台は登り口の石段が無い。天守脇にある付櫓かもしくは本丸にあった建物と連結して、その内部から階段等によって天守に登ったと思われていると。天守台の大きさは10.7m×12.7mの規模で少しいびつな形となって、いくつかの礎石跡が確認する事ができ、柱間は6尺5寸の京間で建てられた事を示しているとのこと。この天守台は城の中央に位置し、天守は山麓にある城下から正面にあたり、権威の象徴、見せるシンボルであったと考えられていると。 竹田城跡は近年の来場者の急増により、芝がかなり減ってきていた。それにより、土がむきだしになり、雨天の際には水たまりと泥で靴が汚れてドロドロ。雨天に来られる際には、是非とも「長靴」がお勧めです。 竹田城は数年前までは無名の城で、それまでの山城といえば、日本の三大山城の備中松山城、岩村城、そして高取城が有名であったのだ。 しかし今は竹田城が「天空の城」や「日本のマチュピチュ」などと呼ばれて、多くの観光客を集める一大ブームとなっているのです。見学を終え再び坂道を下ること30分強。山城の郷が見えてきた。 この時間も中腹の駐車場へ向かう車の長蛇の列が。

2013.11.19

コメント(0)

-

丹波・篠山城

丹波・篠山城跡へ立ち寄りました。徳川家康が大坂の豊臣氏をはじめとする西国諸大名のおさえとするのが目的で、この地に松平康重を常陸国笠間城から丹波国八上城に移し、さらに新城の築城を命じたのだ。篠山盆地中心部の丘陵である笹山を築城地と定め、藤堂高虎が縄張を担当。6か月の短期間でで完成した城とのこと。ありし日の篠山城の姿が紹介されていました。篠山城入り口。 両脇を高い石垣に囲まれていた。 鉄門(くろがねもん)跡。二の丸へ至る最後の門。 大書院手前の井戸。 大書院裏。この大書院は1609年の篠山城築城と同時にたてられたとのこと。1944年1月6日夜焼失しましたが、篠山市民の熱い願いと尊い寄付によって2000年4月ついに再建。大書院は木造住宅建築としては非常に規模が大きく、現存する同様の建物の中では京都二条城の二の丸御殿に匹敵する建物。屋根は当時のままの柿葺(こけらぶき)というもの。二の丸御殿跡。大書院の如き立体的に復元できる資料が残っていないため現存する6種類の間取り図を下に平面表示の工法での整備したと。篠山城二の丸跡の横にある青山神社。藩祖青山忠俊と青山家中興の藩主と称された青山忠裕を祀る神社。紅葉の紅葉の真っ盛り。 しかし既に屋根には紅葉の葉が。 この地は秋も終わりつつあるのでした。 天守台跡の石垣。しかし丹波篠山城には城のシンボルたる「天守閣」が、この天守台上に作られることはなかったと。それは徳川家康の側近・本多正信の、「隅櫓や多聞櫓は造る必要はない。榧塀で十分である。天守も必要はない。」という強い指示によるものと言われていると。その理由は、大阪方との決戦近しと睨み、装飾的な天守閣の建設よりも、実戦的な備えを重視したためとされていると。 天守台に立つと、東南の方角に美しい稜線の山が見えました。その美しい姿から「丹波富士」とも呼ばれる「高城山」、標高462メートルとのこと。 二の丸跡の井戸から見た大書院。 大書院に入場。 篠山城の歴史がパネルで紹介されていました。 在りし日の篠山城の姿が。 火事装束。火災のときに限って用いられる非常用の服装とのこと。対面や儀式のときに城主が座る、この大書院の中で最も格式の高い場所が上段の間。床・付書院・違い棚・帳台構の完備した、本格的な書院造り。 江戸時代初期の狩野派絵師が描いた屏風絵が障壁画として転用されていた。 上段の間と一続きになった、広さ21畳の部屋が次の間。襖を外せば隣にある21畳の葡萄の間と一続きになり、上段の間と合わせて63畳敷の広々とした空間 。石垣もよく見るとなんとも技巧的で芸術的。篠山城の石垣は現在の真南条などの石切り場から運んできた自然の石で出来ていて、石垣の角は算木積みと言われ加工した石を綺麗で且つ崩れにくくする手法が用いられているとのこと。石垣にはこの石垣を積んだ諸国大名の証が刻印されていた。

2013.11.18

コメント(0)

-

日展へ

今年も「日展」を見に行ってきました。地下鉄で六本木駅まで。美術館までの途中にある東京ミッドタウン。会場は国立新美術館。日本で5館目の国立美術館として、2007年1月に開館したと。 「日展」とは、「日本美術展覧会」の略称。歴史は古く、明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)が開催されたのを最初に「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきたのです。100年の長きに渡る歴史がある美術展。 最初に日本画展示会場へ。応募点数527 入選204とのこと。 石井公男作 「穂高」 http://www.nitten.or.jp/exhibition/44/44042.html より掲載。次に洋画。 応募点数は何と2136 入選564 壁には隙間なく入選作品が。 そして工芸美術。応募点数856 入選496 陶磁器、漆器、染め、彫金、木、ガラス、七宝・・・・・tと数々の作品が。 そして書 先日、朝日新聞が朝刊1面に「日展書道、入選を事前配分」という大きな見出しを載せた問題の書展示。 書道会の重鎮である日展顧問(89)の指示により、「有力8会派に入選数を事前に割り振る不正が行われていた」と報じたのだ。8会派に所属していない人たちはひとりも入選しなかったと。 そして彫刻。裸像の多さに圧倒された。

2013.11.17

コメント(0)

-

大崎ThinkPark Towerのイルミネーション

昨日の金曜日の夜は大崎Think Park Towerで同僚と花金。ビル前のフットサル場前の高い木々にはブルーを中心にしたイルミネーションが。 ブルーと薄紫のLEDに囲まれた樹木達。 葉を落としつつある広葉樹は白のLEDが葉っぱと交代に 細い枝にもLEDが取り付けられておりこの労力はかなりのもの。 青色ダイオードの輝きは美しい。この付近の木々は背が高いため、大崎駅のホームからも見ることが出来るのであった。 今年2013年度のノーベル化学賞候補者として、文化勲章受章者であり、窒化ガリウム (GaN) の結晶化に関する技術を開発し、世界初の高輝度青色発光ダイオード(青色LED)を実現させたことで有名な「赤崎 勇」名誉教授が噂にあがっていたが残念ながら選に漏れてしまったのであった。特許裁判で一躍有名になった中村修二氏は、青色発光ダイオードだけでいうと、輝度が大きい青色LEDの大量生産に向け材料や拡散方法をカスタマイズした改良開発者に過ぎず、日本で一から青色LEDを創造したのは、名大時代の赤崎教授のグループだったのです。

2013.11.16

コメント(0)

-

宇宙芋

今年も我が農園で栽培していた「宇宙芋」又の名を「エアーポテト」を紹介します。東南アジア原産のヤマノイモ科の植物。うまく育てると赤ちゃんの頭くらいの巨大なムカゴがたくさんできるのです。蔓から「宇宙いも」ができていることが解るのです。葉っぱは、ハート形。 小粒の宇宙芋も。 宇宙芋にカマキリの卵が付着。 奇妙な形の隕石の数々。 宇宙芋の食べ方はいろいろあるようですが、一番シンプルに「いも」としての味わいが分かるのは素焼き(プレーン焼)。ただ皮をむいて、薄く切ったものを、フライパンに油をひいて焼き、塩を振っただけのシンプルなレシピ。宇宙芋のサクッとした食感を楽しむことができますし、イモの味が分かりやすいのです。他にも摺り下ろしてお好み焼きや天ぷらにも。さて今年は???

2013.11.15

コメント(0)

-

パイナップル

千葉の親戚のFさんが沖縄産のパイナップルを何と4個も送ってくださいました。 段ボールの中に4個が葉を上にして、行儀良く新聞紙で包まれ整列。 パイナップルの食べ方も添付されていました。 4個を外に出してテーブルに並べてご対面。 一番大きい完熟パイン。 ピーチパインとスナックパイン。スナックパイン。 ピーチパインの説明書。 早速ご馳走になりました。白い果肉ですがジューシーで、甘みも強く香りも最高。 1cm程の芯を残して完食。我が地域も急に寒くなってきましたが、南国の味を楽しませていただきました。現在、日本百名城スタンプラリーに挑戦しており、沖縄では今帰仁城と中城城が未征服の状態ですので、いずれ沖縄を再び訪ねたいとおもっているのです。Fさん、ありがとうございました、ご馳走様でした。

2013.11.14

コメント(1)

-

水戸へ

仕事で鉾田にある我が事業所への帰りに、水戸からの予約した特急電車の発車時刻に余裕があるため、車で水戸城跡を訪ねました。まず最初に弘道館へ。弘道館は現在工事中。弘道館は水戸藩の藩校として第9代藩主 徳川斉昭により天保12年(1841年)8月に創設されたのです。国の重要文化財の正門の両脇にはブルーシートが。 正門は本瓦葺きの四脚門で、藩主が入館する際など正式な場合のみ使用され、学生や諸役人は別の通用門から出入りしたっとのこと。 弘道館の梅園。内部の正庁や至善堂は工事壁で囲まれていました。 根元をムシロで保護された梅の老木。 弘道館を後にし水戸城址へ。大手橋手前には徳川斉昭の立像が。 石橋の大手橋。 水戸藩の初代藩主 徳川頼房の像。水戸徳川家の祖。徳川家康の十一男。 御製碑。昭和天皇が、終戦直後の被災状況を視察するため、昭和21年11月18・19両日水戸に行幸されたときに、県庁屋上から市街をみわたされて「たのもしく よはあけそめぬ 水戸の町 うつつちのおとも たかくきこえて」と復興ぶりの歌を詠まれたのです。 水戸第二中学校前。敷地内には,旧彰考館(しょうこうかん)跡地が。彰考館は、江戸時代に水戸藩が『大日本史』を編纂するために置いた館。 中学校の前には茨城大学附属小学校が。丁度生徒の下校の時間。 水戸城の歴史を展示した「二の丸展示館」。10月にオープンしたばかりとのこと。 中には発掘された遺品が展示されていた。 展示物は多くはないが、水戸城の様子やかの光圀が編纂を始め明治39年に完成したといわれている「大日本史」のコピーも展示されていた。水戸二中の歴史が昔の写真と共に説明されていた。 水戸黄門に出てくる助さん格さんの格さん像。 格さんは実在の人物がモデル。格さんのモデルになった人物の本名は安積 澹泊(あさか たんぱく)であることを初めて知ったのでした。テレビで活躍したような史実は全くなく、文学の人。主に藩主の命を受け、日本史の編纂に携わったと。 その編集の地が此処であることを示した『大日本史編集之地』と刻まれた石碑。 まっすぐに車を進めると、県立水戸第一高校の入口へ到着。水戸第一高等学校前の石橋の下には、本丸と二の丸を仕切る大きな空堀が。ここは現在は水郡線の線路になっていた。名門水戸第一高等学校の正門を中に入る。 学校の入口を入ると、すぐ左手に薬医門(橋詰門)が建っていた。これが水戸城で唯一残されている建物。間口五間五尺の堂々たる門で、佐竹氏の頃の物と推定されていると。昔は茅葺でしたが、現在は銅版葺に葺き替えられているのです。明治維新後、いったん城下の寺へ払い下げられたそうですが、後になって再び現在の地へ移築されたと。(県指定文化財) 水戸一高の校舎前の『わが道をゆく』と書かれたモニュメント。創立130周年記念事業として建てられたもので、モニュメントに書かれた「わが道をゆく」は終戦後の校是・校歌が使用禁止されていた時代に、生徒たちがこもごも口にした名言であるとのこと。校是 「至誠一貫」 (しせいいっかん)の文字が刻まれていた。「真心をもって何事にも立ち向かう」という意味。 「堅忍力行」 (けんにんりょっこう)。「困難を強い意志で耐え忍び努力して実行する」という意味。 車で駅に向かうと、美しい銀杏と紅葉が。 桜川。 水戸駅構内には「笠間稲荷の菊」 が展示されていた。定刻通りに到着した特急で上野へ。

2013.11.13

コメント(0)

-

晩秋の内検

先週末に蜂友のEさんとミツバチの内検を行いました。依然として群勢の高い3段積みの群。最上段の巣箱を外すと溢れるようなミツバチ達の姿が。 働き蜂達も一生懸命仕事をしていました。 未だに産卵が継続していることが、巣礎全面に拡がる巣蓋で解るのでした。 真ん中に頑張っている女王蜂を発見。 若い働き蜂も一生懸命に巣を盛り上げていました。 昨日のネット情報によると滋賀県米原市菅江の養蜂場から、セイヨウミツバチ約100万匹が盗まれたと。『山あいに置かれていた巣箱20箱から、「巣礎」と呼ばれる巣を作らせる木製の板160枚がミツバチごと抜き取られており、被害額は約60万円。ミツバチは、蜂蜜をとるために飼われるほか、農作物の受粉のために農家に貸し出され11月頃から春先にかけては、イチゴ栽培などで需要が高まるという。価格やレンタル料が上がっていることから、ミツバチの盗難事件は全国で続発。神戸市では昨年8月、約30万匹が盗まれ、2か月後に兵庫県芦屋市の養蜂業者が窃盗容疑で逮捕された。滋賀県彦根市でも今年4月、1万匹が盗まれた。2年前に養蜂を始めたという藤田さんは、「大切に増やしていたのに、まさか盗まれるとは。秋以降、ミツバチは凶暴になり、取り出すのは難しい。習性をよく知る者の犯行ではないか」と話していた。』と。 急に寒くなってきました。そろそろ巣箱の防寒対策をやらばければなりません。

2013.11.12

コメント(0)

-

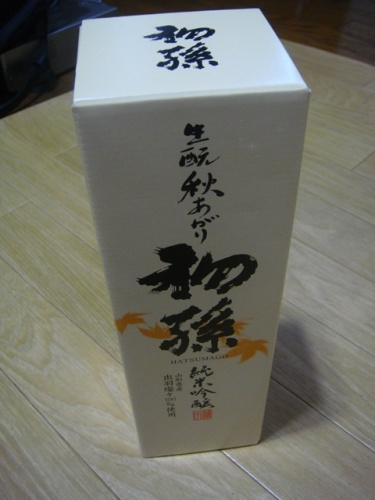

初孫

蜂友のEさんから、日本酒『初孫』 をいただきました。実は娘に10月15日に長女が誕生し、私も『爺』になったのです。そのお祝いにとEさんが山形の銘酒を届けてくれたのでした。 誕生後約1ヶ月になるのですが、順調に成長し3500gまでに。1日に30gぐらいの割合で体重が増えているのでしょうか。出産退院後3週間ほど母子共に我が家で生活。約2~3時間おきにおっぱいを飲んでは眠り、また起きて飲んではウトウトする......。これが新生児期の赤ちゃんの仕事!!。 先週末に母子共に自宅に戻ったのですが、体もだんだんにふっくらとして、丸みを帯びて来たとは『婆さん』の言葉。そして視線を合わせられる様になったとも。1年後の今頃は言葉を1つか2つ言えるようになっているのでしょうか。そして歩き出す直前?元気に成長していって欲しいと願っている『ジーさん』なのです。

2013.11.11

コメント(3)

-

サツマイモの収穫

我が農園のサツマイモの収穫を行いました。 今年の栽培品種は珍しい「白いサツマイモ」 。同僚の女性がこの芋を輪切りにし観賞用に水耕栽培で育てた?苗を数本いただいて 植え付けた物。何と言う品種なのかは不明。切断面も白かったと記憶しています。甘さはこれからのお楽しみなのです。 併せて紅あずま(ベニアズマ)?も栽培しました。 しかし 紅あずま(ベニアズマ)の割に皮の赤が鮮やかではないので異なる品種だったのでしょうか?紅白に並べてみました。 二つの品種を天ぷらで楽しんでみようと思っています。

2013.11.10

コメント(0)

-

ソラマメの発芽

10月26日に種まきしたソラマメが2週間後には見事にほぼ完璧に発芽しました。 タネは畑に直接まくこともできますがタネが腐ることが多い事そして発芽時に野鳥が突く事があるのでビニールポットに播くことにしています。タネは黒い筋のある部分(「おはぐろ」といいます)を下にして土にさし込みます。タネの頭が見えるくらいの深さでよいのです。 そして本葉が3枚くらいの大きさになった頃に畑に植え付けるのです。この方法の方が直まきよりも確実なのです。 同様に同時に播いた「スナップエンドウ」も負けじと元気に発芽しています。 ことらも10cm程度に育ったら定植し防風、防霜用にネットを被せる予定なのです。

2013.11.09

コメント(0)

-

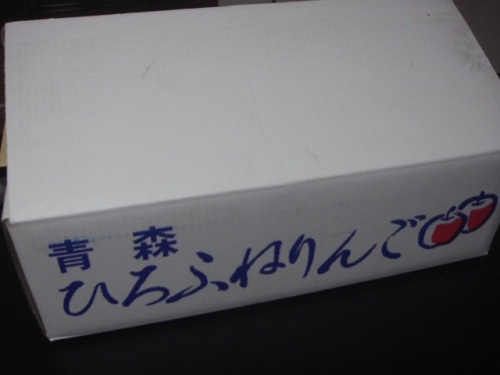

青森リンゴ・おいらせ

青森リンゴ・「おいらせ」を通販で購入しました。昨年、五所川原に出張した折、道の駅で購入し美味しっかったのです。青森県平川市の)広船地区は、津軽平野を望む八甲田山系西側にある標高100mの高原地帯。りんご園全体が緩やかな傾斜地帯であるため、色の鮮やかな甘いりんごが栽培されるとのこと。真っ赤な巨大りんご「おいらせ」が12個。「おいらせ」は、弘前市のりんご園が、「スターキングデリシャス」に「つがる」を交配し、苦労を重ねながら育成した見事なりんご。果実の色は、親のスターキングに似て全体にやや丸みを帯びている。 生産者のそと川りんご園からのお便りもりんごと一緒に。 蜜が細かに生じ、甘みも強く、非常に多汁。ただ昨年の物よりやや味が弱い??かぶりつくと果汁が口中に溢れる感じのりんごなのです。

2013.11.08

コメント(0)

-

もってのほか(食用菊)

我が農園の黄色の食用菊が花を開かせています。この一風変わった名前の由来は、「天皇の御紋である菊の花を食べるとはもってのほか」だとか、「もってのほか(思っていたよりもずっと)おいしい」といったことだとか言われていることは昨年も書きました?。 しゃきしゃきとした歯ざわりが特徴。サッと茹でた花びらを、酢の物にしました。そのまま、天ぷらや吸い物、和え物、おひたしなど、食べ方は様々あるようです。 しゃきしゃきとした歯ごたえと、ほのかな香り、そして甘さとほろ苦さは、この秋にしか味わえない季節限定の大人の味なのです。

2013.11.07

コメント(0)

-

タマネギ苗の植え付け

カテゴリ:JINさんの農園 先日、園芸店に注文しておいたタマネギの苗が入荷したとの連絡があり取りに行ってきました。今年は200本を予約しました。 我が家の脇の農園にもタマネギの種を蒔きましたが、中欧旅行で種まき時期が遅れたためまだ5センチ程度にしか成長していないため苗を購入する決心をしたのです。 早速準備済みの穴あきマルチを敷いた場所に植え付け。 今年の苗はやや細め。「えんぴつ」くらいの太さの苗が良いのですが。また極端に太すぎる苗はとう立ちしやすいとも聞いています。割りばしで穴をあけ、そこへ苗を差し込みました。深さ2cmほどに植えつけたら土を戻しました。 肥料の窒素分が多かったり、追肥が遅くなり肥料分が残っていると、腐りやすく貯蔵ができなくなります。収穫の3ヵ月前には肥料を施すのを早めにやめる必要があるのです。

2013.11.06

コメント(1)

-

開山忌と菊花展へ

日曜日には自宅から車で5分ほどの地元の寺の開山忌そして菊花展を見に行ってきました。 この寺は曹洞宗の寺であり、その開基は道済入道。そう北条政子の弟・鎌倉幕府2代目執権・北条義時なのです。この日11月3日はこの寺の開山忌すなわち一番初めに寺を開いいた義時の命日の日。併せて、地元菊仲間の展示会も開かれていました。我が家の隣にお住まいのSさんもこの菊花展に毎年出展。用土、挿し芽、育苗、摘心・・・等1年間常に手塩にかけて育てた菊。今年も見事に開花した2鉢を我が家にも。展示場所には、黄色、白、紫等の花色の各種の大菊が並んでいました。同じく出展されているご近所の方が私を見つけ花の種類を説明してくださいました。これは『厚物』と呼び、大輪ギクの代表格。花弁がうろこ状に高く盛り上がる見事な花形で、花心が一点に集中する様が美しいとされていると。 こちらは『管物』、花弁が管状になっているので管物 そして太い物は太管と。 ことらは黄色の『針管』と。 真っ白な花の中央が淡い黄色が。小菊の盆栽造り。 花の丸みが見事。 大輪3本仕立ての中央の黄色の大菊。 黄色の花でも微妙に色の違いが。太い花弁が最下段から八方に放出。 本堂から太鼓の音が。 本堂の前には黄色の小菊の懸がい造り。 扇造り? 本堂の中では和太鼓「まかど」の実演が行われていた。 黄色の嵯峨ギク。京都の嵯峨大覚寺にある大沢の池にある島に源を発したといわれ、糸のような細かい毛弁が立ちあがり、格調高い花。 ポンポン菊? 菊愛好家の自慢の花が見事に3本仕立で。"天地人"(3本に分かれた枝の一番上から出た枝の先につく花が天となり、3輪の中で一番高く仕立てる)となる様に仕立てるのだと。 菊花展の囲いの裏には水子地蔵が静かに並んでいた。 菊の花の白と黄色を前にした水子地蔵さんの真っ赤な帽子が印象的なのであった。 日本で菊の栽培が盛んになったのは、栽培のプロセスが冬に芽をとり、春に植え、夏に成長させ、秋に観賞するといった具合で、イネの栽培と類似していることが影響しているとの説があるとウィキペディアにも。

2013.11.05

コメント(1)

-

芋煮会

今年も11月の3連休の初日に我が農園で芋煮会をおこないました。参加者は我が高校3年の時のクラス仲間と我が同僚の総勢14名。日本の会社の現役社長達そして現役大学教授達も今年も参加してくれました。 我が農園の前の畦道にブルーシートそしてゴザを敷いた青空宴会場。晴天に恵まれるはずでしたが、途中ポツポツと雨の落ちる時間も。我が農園の里芋、ニンジン、ネギ等の新鮮野菜を大鍋で調理し芋煮の完成。 スーパーで高級肉?を調達し炭火焼き高級ステーキ。我が農園のニンニクも活躍。この青空農宴の料理品に偽装表示の言葉は無縁なのでした。 牡蠣のむき身を串焼きにして楽しむクラス仲間のMIKEさん。牡蠣の『MISSONI(味噌煮)』?? を意識してのこの日のこだわりのTシャツ?? 単身赴任の我が同僚の奥様も仙台から駆けつけてくださいました。楽天の応援で超多忙の中、今年も仙台名物『はらこ飯』を事前準備してくれたのでした。クラスのマドンナお二人、そして奥様なしでは成り立たないこの芋煮会?なのでした。 我が同僚も奥様に負けじとコックとして大活躍。秋刀魚と万願寺トウガラシの炭焼き担当。もう一人の同僚のNさんが準備してくれたハーフテントがこの日は大活躍。練炭コンロに炭を入れ、テントの中に持ち込み、その上の芋煮鍋を囲み宴は盛り上がったのでした。アルコールは某ビール会社に勤務するクラス仲間が差し入れしてくれたのです。今年は急用が出来参加されなかったのは残念でした。日本酒、焼酎、ウィスキーもほぼ飲みきってしまったのです。一昨年の悲惨な農宴?を反省し皆さん自己管理していたことは明白。 11時から16時近くまで大いに飲み、大いに食べ、大いに語り合ったのでした。そして記念撮影。 今年の忘年会は、ご自宅から相模湾越しに世界遺産の富士山の見えるYさん宅で行うことを決定し、この還暦過ぎのクラス仲間、そしてやや??若手同僚そして奥様との農宴をお開きとしたのでした。 そして昨日は早朝から『強者どもが夢の跡』 の片付けを我が農作業車で。既にカラスが好物のマヨネーズ(未開封)を朝食にとテーブル上に鎮座しマヨネーズを周囲に散乱させていたのでした。 ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。来年もやりましょう!!

2013.11.04

コメント(0)

-

浅草 散策

吾妻橋交差点から、浅草駅に昨年オープンした商業施設EKIMISE(エキミセ)。 飲食街のビルはネオンで賑やか。 神谷バーのデンキブランも魅力的であったがこの日は翌日の事を考えジッと我慢。電気がめずらしい明治の頃、目新しいものというと"電気○○○"などと呼ばれ、舶来のハイカラ品と人々の関心を集めていたのだ。さらにデンキブランはたいそう強い酒で、当時はアルコール45度。それがまた電気とイメージがダブって、この名がぴったりだったのだ。 浅草寺雷門(風神雷神門)の塗装塗替、かざり金物更新他が行われていた。工事に併せて、雷門の提灯が取り外され、代替用に提灯が印刷されたデザインシートが張られていたのであった。 浅草仲見世商店街は人通りは少なかった。 シャッターは浅草ならではの浮世絵風に。 同僚3人で江戸もんじゃ ひょうたんへ入る。テレビどっちの料理ショーにも登場した店であると食通の同僚から。特選もんじゃを注文し、3人でビール片手に楽しむ。 最初は店員のオバチャンが手伝ってくれた。 ヘラで鉄板に具を押し付けて焦がしながら一部カリカリした状態にして。 さっぱり系の梅しそもんじゃを追加注文 もんじゃを楽しんで浅草駅に向かう途中のふぐ専門店の生け簀には元気なトラフグが。 ライトアップしたスカイツリーをアーケード下から。。 傘屋の雨傘もカラフル。 和風レストランのショーウィンドウも秋色。『旦座喫茶』 の文字が。帰宅してネットで調べてみると『しゃざきっさ』と読み「旦」はしばらくということ。『まあ、しばらくすわってお茶でも飲もうよ』という意味であると。別の店に展示してある絵画は安藤広重・名所江戸百景 亀戸梅屋舗(かめいどうめやしき)。ゴッホが油絵で模写したあの有名な絵のコピー。浅草から神田、東京駅経由で帰宅したのであった。

2013.11.03

コメント(0)

-

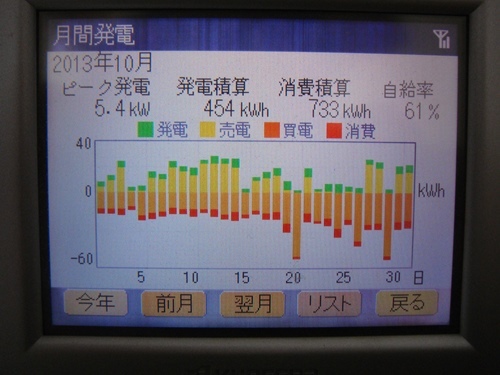

10月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の10月の実績です。発電積算は454KWと今年最低の結果となりました。10月の第2週は好天に恵まれ発電量も順調でした。毎日の発電、売電、買電、消費電力のデータです。10月12日のこの日は最高の発電量28KWHを達成。緑が発電量、そして黄色が売電量。発電したものの殆どを売電していることが解るのです。当然日中の買電電力は0(ゼロ)なのです。しかし第4週は台風の接近もあり発電量も1ケタの日が続いてしまいました。10月20日は発電量2KWH。2013年のこれまでの発電、売電、買電 、消費電力のグラフです。発電積算は10月末で6371KWH。 発電量の月別実績値。5月は800KWHを大きく越え最高の842KWHそして10月は最低の454KWH。使用電力の推移です。 買電電力の推移です。夏場の買電は 全て格安の深夜電力なのです。売電電力の推移です。そして売電金額の推移。5月は35,000円超え、8月は25,000円越えと頑張ってくれたのですが10月は15,000円以下の14,448円。

2013.11.02

コメント(0)

-

隅田川 水上バス(その2)

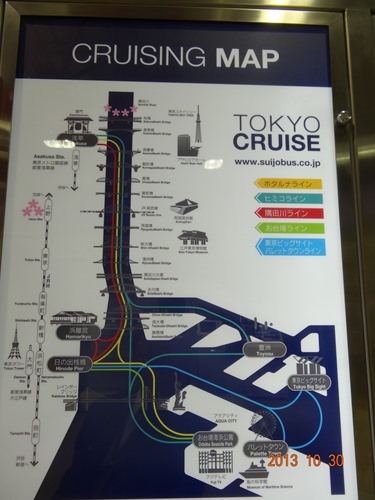

日の出桟橋で20分の乗り換え待ち時間の間タ-ミナルビルへ。多摩川を上流へ浅草・吾妻橋とまで上るコース中の橋の名前が書かれたコースMAP。 御座船・安宅丸のポスター。江戸時代、西国・九州の諸大名は参勤交代の際に、回路30~40艘の船を従え、現在の大阪・淀川口あたりまで瀬戸内海を往来、この時、殿様お召し船として使用された船を『御座船』と呼ぶのだ。幕府の御座船は寛永9年(1634年)に、時の将軍「徳川家光」が自らの御座船として建造させた超豪華船がこの「安宅丸」。 レインボーブリッジもライトアップ。勝鬨橋。 こちらもライトアップされた萬年橋。 新大橋。 屋形船のすれ違う。 スカイツリー。 吾妻橋。この橋の西岸の交叉点には浅草一丁目があり、神谷バーなど、いわゆる浅草中心に近い橋。また、東岸にはアサヒビール本社が。アサヒビール本社の『例の』 ○○○。 吾妻橋の赤い橋脚もライトアップ。 吾妻橋の袂にいたネコ『「そらちゃん」』とスカイタワー。目玉と胸のハート部分には、レンズが埋め込まれていた。 そらちゃんの背中の風景。

2013.11.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1