2013年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

ロンドン旅行記(その3-3)-4月27日

ロンドン塔見学後はテムズ川沿いをタワーブリッジに向かい歩く。ロンドン塔のすぐ横にかかる跳開式の可動橋。いうまでもなく、ロンドン観光の必見スポットのひとつ。 タワーの高さは40mあり、左右にあるゴシック様式のタワー内部は展望通路・歴史博物館があるとのこと。 中世の城のような塔を持つタワーブリッジ。この橋とテムズ川の景観はロンドンの象徴的なひとこま。タワーブリッジの銘板。 イギリス(United Kingdom 連合王国)の首都・ロンドン市 CITY OF LONDON(人口720万人)の紋章も中央に。向かい合った二匹の龍はチューダー王朝の象徴で、楯の左上に描かれた剣はロンドン市の守護神セント・ポールを意味するとのこと。帯には「DOMINE DIRIGE NOS 主よ、我等を導き給え」というラテン語が書かれているのだ。タワーブリッジを徒歩で渡る。アーチの建造物は、展望台になっているのだ。橋の 2 つの塔の間に渡されたウォークウェイズはどちらも、ロンドンとテムズ川を見晴らす眺めを満喫できる絶好のスポット 。残念ながら上らず。途中ちょっと変わったバス(?)を見かけた。調べてみるとPedibusというのだそうだ。グループでパーティをしながら、車輪をこぎつつロンドンの街を走ることのできるバスとのこと。 再び対岸からのタワーブリッジ。 対岸からのロンドン塔。 対岸を歩いていくとサザーク大聖堂(Southwark Cathedral)の塔が見えた。ひっそりと佇む小さな大聖堂。ロンドン最古のゴシック建築。 歩き疲れていると、大聖堂の前は公園になっていて、その脇の高架下となっているところに多くの市がたっていたのだ。そして漸く息子が予約済みのレストランに到着。ボローマーケットの中にあるRoast。入り口は狭いが2階にあがると綺麗な空間が広がる高級レストラン。 店の中は大混雑、そして高級レストランだけあり多くの紳士・淑女が。この日もコース料理をオーダー。Steamed asparagus with hollandaise sauce。Poached fillet of Loch Duart salmon with marinated fennel and foragedherbs Goats curd cheesecake with poached Sussex strawberries and basil 夕食を食べながら、息子との衝撃的なそしてうれしい会話が弾んだのであった。

2013.04.30

コメント(0)

-

ロンドン旅行記(その3-2)-4月27日

古代エジプトギャラリー 「狩猟の図」ネブアメンの墓の壁画で、墓主はナイル川の沼に浮かべたパピルスのボートに乗っている。彼は片手に高く投げ棒を持ち、もう一方の手で青鷺をつかんでいる。第18王朝、アメンヘテプ3世の時代、テーベの役人ネブアテンの墓の壁画。そして東洋館、日本からのコレクションコーナーに向かう。まずは、百済観音立像のお出迎え。えつ!!何故ここにあるのと瞬間思ったがレプリカの文字を見つけて一安心。 歌川 国芳 相馬の古内裏活劇を見るような動きのあるシーンの描写と大胆な構図に、歌川国芳らしさのよく表れた人気の作品。綱島亀吉「風俗三十二相」の文字が。明治時代の風俗画家?歌舞伎・女形の坂東玉三郎も。 明治天皇の外国大使観閲を描いた絵画。穏やかな顔の仏像。 そして内部の見学を終え、大英博物館のグレートコートで休憩。ここには、ライオンがお住まい。実はクニドスのライオン。重さ7トン以上もある巨大なライオンはトルコの南西の臨海都市・クニドスの古代墓地の墓から出土したもの。大英博物館を後にし、徒歩にてセント・ポール大聖堂に向かう。1666年のロンドン大火の後、建築家クリストファー・レンにより再建され、1710年に完成。再建されたセント・ポール大聖堂はバロック建築に分類され、大ドーム及び西側正面にある2つの塔の特徴を持ち、高さ約111m、幅約74m、奥行き約157m。セント・ポール大聖堂のドームは3層構造で、眼窓つきの内側のドームと鉛板で覆った木製の外側のドームの間に煉瓦を積んだ構造とのこと。遠いところから撮らないと全体的な形が分からないほど大きいそして荘厳な雰囲気。英国初の女性首相で「鉄の女」と呼ばれたマーガレット・サッチャー氏の葬儀が半月前の4月17日、このセント・ポール大聖堂で営まれたのだ。葬儀はエリザベス女王も参列し、国葬に準じた扱いで執り行われたとのこと。セント・ポール大聖堂の後は再び地下鉄に乗りタワー・ヒル駅まで行く。タワー・ヒル駅を出ると南西側に超高層ビルザ・シャード(The Shard)が。地上87階建て、尖塔高310mで、ヨーロッパで最も高いビルディング。ザ・シャードは、ピラミッドを垂直に引き伸ばしたような形状をしており、互いに接触しない8つの面からなっていた。 30セント・メリー・アクス(30 St Mary Axe)は、ロンドンの金融中心地である、シティ・オブ・ロンドンのセント・メリー・アクス通り30番地に聳え立つ超高層ビル。ピクルスに使用する小さいサイズのキュウリを意味する「ガーキン(The Gherkin)」として広く知られいるとのこと。徒歩でロンドン塔の外壁をぐるっと回ってテムズ川方面の入口へ向かう。この場所は35年目に来たことをよく覚えていたのである。ロンドン塔(Tower of London)は、テムズ川の岸辺、イースト・エンドに築かれた中世の城塞。正式には「女王陛下の宮殿にして要塞」(Her Majesty's Royal Palace and Fortress)と呼ばれるように、現在も儀礼的な武器などの保管庫、礼拝所などとして使用されていると。『ヨーマン・ウォーダーズ (The Yeomen Warders)』はロンドン塔の衛兵隊であり、そこに属する衛兵のことも指すのだ。ビーフィーター (Beefeater)の通称でも知られていると。 ロンドン塔の日本語地図を入手。 ロンドン塔一般入り口。内部城壁の 角に立つ塔。ロンドン塔西側の正門から入場して、東へ進んでいくと右手に逆賊門(トレイターズ・ゲート)。ウェークフィールド・タワーとブラディ・タワーの間の通路を北へ抜けると、主閣のホワイト・タワーのほうに抜けられる血門(Bloody Tower)が。 ロンドン塔の衛兵交代式が行われていた。 衛兵に笑顔も。 ホワイトタワーに入場。日本の城と同じく、中は展示スペースになっていて、目を引く多くの展示物が。注目は何といっても、ヘンリー8世のこの甲冑。ジュエルハウスの中には、王室の王冠や王笏、金銀宝石類などがどっさりと展示されているのだ。 「EIIR」はエリザベII世の事。ジュエルハウスは王室の宝飾品が数々展示されており、超圧巻。さすがに警備がすごく、金庫のような何十cmもある厚い扉を通るのだ。あまりに大きい宝石がいくつもあって圧倒されたのであった。処刑台跡。ビーフィーターの愛称で知られる衛兵が観光客と気さくに記念撮影する姿も。

2013.04.29

コメント(0)

-

ロンドン旅行記(その3-1)-4月27日

この日も早朝起床しロンドン市内観光の準備。8時前にホテルの食堂に妻と行くと未だ料理が並んでいなかった。聞いてみると、土日の朝食のスタートは30分遅れて8時からとのこと。既に曜日の感覚がなくなっていたのだ。しばらくは庭の散策。芝生も見事ぬ手入れがされていた。 我が部屋も裏側から確認できた。 朝食はバイキングスタイル。並べられた料理は昨日と全く同じ。これがチェックアウトの日まで続くことを再確認し覚悟を決める。ソーセージ、ベーコンは脂っ気が全くなし。 甘いものも仕上げに。 この日は息子が国会議事堂の見学ツアーを予約しておいてくれたので9時に部屋を出発し地下鉄の駅に向かう。地下鉄乗車に利用したOYSTER CARD Visitor用。 オイスタードは日本のsuicaのように料金を事前にいれて使う電子カード。このカードで地下鉄、バス等を自由に利用できるのだ。ウエストミンスター駅までこの日も向かう。パーラメント・スクェアに立つチャーチル像。彼の視線の先には、現在の政府庁舎街である、ホワイト・ホールが。政府庁舎省。 見学ツアーのスタートは10時。 国会議事堂見学ツアーは土曜日に開催されているのだ。ツアーは自由に見学するのではなくガイドの案内(英語)で館内を回る形式。全部で1200室ある部屋を全て回ることはもちろんできないが、上院・下院など実際に国会が開催されている場所を訪れることが出来たのであった。入場料は15ポンド。ツアー時間は約1時間。持ち物検査を経て、まずは、ウェストミンスター・ホールという、1834の火災を生き延びた旧ウェストミンスター宮殿の一部に入る。写真が撮れるのはここまで。約15名ほどで男性ガイドの下見学ツアーをスタート。このウェストミンスター・ホール1097年にまでさかのぼるそうで、この屋根も14世紀にさかのぼると。 ツアーは、St.Stephen's Hall(ちょっとしたShopもあった)、Central Lobbyとぬけて貴族院(上院、House Of Lords)と庶民院(下院、House Of Commons)の議会場を見学。 貴族院(上院)と庶民院(下院)の内装の著しい違い。貴族院の内装は、豪華絢爛そのもの。赤を基調にしたソファに、金ぴかの壁。女王が着席する玉座なんぞは眩くて目がくらむ程。 【パンフレッドを写真撮影】現職首相のデーヴィッド・キャメロン氏がこの与野党対面の議席にて野党党首と最前列で差し向かいに対決しているのである。 【パンフレットを写真撮影】一方で、庶民院のほうは地味というか、質素なもの。緑基調のソファに、木の壁。色合いも、装飾も質実剛健。 さすが、身分制社会と妙に感心。 【パンフレットを写真撮影】この日は土曜日でもあり、議会は休会のようで上院、下院の会議場を縦断して見学できたのであった。見学終了後のウェストミンスター・ホールのステンドグラス。イギリスの国章、また、イギリス国王(現在:エリザベス女王)の紋章が刻み込まれていた。次の見学場所は大英博物館、同じく地下鉄を利用して向かう。イギリスを代表する大英博物館は、1753年にロンドンに創設。世界最大の博物館のひとつで、古今東西の美術品と書籍が収集されていた。収集物は書籍や美術品のほかに、考古学的な遺物、標本、コインやオルゴールなどの工芸品、世界各地の民芸品など多岐に渡る。そのコレクションは、多くが個人の収集家の寄贈による物。また、年間600万人もの入館者があるとのことだが、創設以来、入場料は無料。正面玄関の上部の彫刻も見事。ここももちろん入場無料。2000年に、現代を代表する建築家 ノーマン・フォスター がデザインした巨大で現代的なガラス張りの天井がある中庭 グレートコート (Great Court)。まずはロゼッタ・ストーンを見学。35年前にも訪ねたはずであるがほとんど記憶にないのであった。縦114.4cm、横72.3cm、厚さ27.9cm、重量760kg。プトレマイオス5世のため紀元前196年にメンフィスで出された勅令が刻まれているのだ。この碑文は三つの文字、すなわち古代エジプト語の神聖文字(ヒエログリフ)と民衆文字(デモティック)、ギリシア文字で記述されているのだ。細かい違いはあるとのことだが本質的には同一の文章が全部で三つの書記法で著されていると推測され、1822年、ジャン=フランソワ・シャンポリオンによって解読されたのだ。これによってロゼッタ・ストーンはエジプトのヒエログリフを理解する鍵となり、他のエジプト語の文書を続々と翻訳されることとなったとガイドブックに。やはりこの場所は見学者がきわめて多い。 まずは古代エジプトの展示品の数々を観賞。 ラムセス2世の胸像。ロゼッタストーンについて、エジプトが返還要求を強めているが拒否しているとのニュースを以前に見たことがあるがその後の交渉が今でも続いているのであろうか?約700万点に及ぶとされる大英博物館の収蔵品の多くは、大英帝国時代に当時の植民地などから持ち込まれたもの。ロゼッタストーンの返還に応じれば、ほかの「お宝」にも同じ要求が出ると予想されるだけに、博物館側は防戦に躍起なのであろう事は容易に想像出来るのだ。この像もその一部?白き大理石の上半身裸像。顔が欠けているのは残念。 ローマ時代の大理石像 「恥じらいのヴィーナス」。ルーヴル美術館の「ミロのヴィーナス」が屈んだ形?「パルテノン・マーブルズ」もしくは「エルギン・マーブルズ」と呼ばれるギリシャ時代、パルテノン神殿の彫刻群。

2013.04.28

コメント(0)

-

ロンドン旅行記(その2-2)-4月26日

再びセント・ジェームス・パークの横を通りウェストミンスター宮殿方面に向かう。目の前にビッグ・ベン(Big Ben)が姿を現す。ビッグ・ベン(Big Ben)は、ウェストミンスター宮殿(英国国会議事堂)に付属する時計台の大時鐘の愛称。時間は丁度12時、時計台の高さは96.3m。下部の61mは煉瓦造、残りの高さは鋳鉄の尖塔からなっている。時計の文字盤は地上55mに位置しているとのこと。 ウェストミンスター寺院側面。観光客の入り口はここ。入り口で荷物検査があり、内部は撮影禁止。音声ガイドを借り見学スタート。英国の信仰の中心として、王や偉人の歴史を語る上でウエストミンスター寺院は忘れてはならない存在。この教会は王室直属の教会でカンタベリー司教区の管理外。 ウイリアム征服王からエリザベス2世まで900年間、ほとんどすべての王の戴冠式がこの寺院で行われて来たのだ。結婚式や葬式など王室行事にも使われ、現在のエリザベス女王もここで結婚式を挙げたのだ。ここで行われた1997年のダイアナ妃の葬式、そして最近ではウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの婚礼をテレビで観たことを思い出す。 教会の中には3000の墓と400の記念碑があり、18世紀半ばまでの王族、貴族が葬られているとのこと。有名な科学者のニュートンやダーウィン、音楽家のヘンデル、小説家のディキンズの墓などがあり、有名な政治家などもたくさん埋葬されていると。この教会は現在も毎日の礼拝に加え、王族の冠婚葬祭、偉大な政治家や名詞の追悼式などにも使われているのだ。北側の姿も美しい。 イギリス中世の大規模なゴシック建築。こちらがウェストミンスター寺院・正面。2つのほぼ対称な塔が見事。中庭の芝生も見事。 時間は既に13:20になっていた。 テムズ川にかかるウェストミンスター・ブリッジを歩く。遠くにロンドン・アイが見えた。橋から眺めたウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)。現在英国議会が議事堂として使用しているのだ。 橋を渡った場所にある出店は何故か賑わっていた。ロンドン・アイ(London Eye)。直径135mの観覧車、カプセル1個当たり定員(25人)は共に世界一だったが、2008年から営業開始したシンガポール・フライヤー(直径150メートル、カプセル1個当たり定員28人)にその座を奪われたと。駆動部。輪っかをタイヤで挟んで、タイヤの駆動で観覧車を回しているのだ。仕事柄この辺にも興味がわく自分がいたのだ。不思議な生身の人物の姿。どの様な仕掛けでこの姿を維持しているのであろうか不思議。テムズ川と国会議事堂。テムズ河をまたぎ、セントポール寺院とテートモダンを結ぶハンガーフォード歩道橋を歩く。帆船のマストをイメージした形なのであろうか美しい姿。ロンドンのあちこちに設置されているレンタサイクル「青い貸自転車」。 再びトラファルガー広場に戻り、息子が予約しておいてくれたレストランで遅い昼食。場所はナショナル・ポートレート・ギャラリーの近くの見晴らしの良い洒落たレストラン。まずはビールを注文。 そしてコース料理。 料理の味に満足し、再びトラファルガー広場に戻る。トラファルガー広場から、セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ教会を望む。現在の教会は4代目で、1726年に建てられたとのこと。ナショナルギャラリーを見学。家族3人自由行動とし館内の絵画を鑑賞。基本的にイギリスの公共の美術館、博物館は入場料が無料。ナショナル・ギャラリーは、コレクションの基礎が王室や貴族のコレクションの由来ではないという点で、ヨーロッパでもあまり例のない美術館となっていると。日本語音声ガイドをレンタルし絵画を見て回る。 この美術館にある2枚のフェルメールの絵画が印象的であった。「ヴァージナルの前に立つ女」と「ヴァージナルの前に座る女」。いずれもフェルメール晩年の作品。入って右側のイーストウィングにモネ、ゴッホ、セザンヌが展示されていたのでそちらを中心に観賞。それにしても様々な時代の絵画が無料で見れるというのは、うれしい限り。 この日のロンドンしない散策は、このまでとし再び地下鉄でWOODSIDE PARK駅に戻る。未だ18:30過ぎであるが、飛行機の疲れや時差ぼけも多少あり早めの帰宅。

2013.04.27

コメント(0)

-

ロンドン旅行記(その2-1)-4月26日

時差ぼけの為か早朝に目が覚める。BBSのテレビを観るいや眺めながら時間をつぶす。朝7時半からのイングリッシュ・ブレックファスト(English breakfast)をホテル内で楽しむ。この3Fロフトが我が部屋。入り口そして階段を上がり部屋の入り口の2ヶ所がオートロックドア。8畳の台所には各種食器も揃っていた。そして1槽式洗濯乾燥機も設置されていた。そして同じく8畳程度の寝室、そして居間も8畳と快適な空間であったのだ。息子がこの日は有給休暇を取得してくれ、ロンドン市内観光を10時にスタート。</p><p>最寄りの地下鉄駅までは徒歩10分弱。駅舎も小さい郊外の地上駅。駅構内。ロンドン地下鉄は、大ロンドン市域の地下、および地上を走る電化された世界最古の公共鉄道ネットワーク。ロンドン地下鉄は、アメリカや日本の地下鉄のようにSubway(サブウェイ)とは呼ばれず、ロンドンの住民にはしばしば単純に"the Underground"と呼ばれていると息子から。ロンドン地下鉄の愛称"the Tube" はチューブに似たトンネルの形状が由来。トンネルの断面に合わせた大きさの車両を運用しているのだ。このノーザン線は可愛らしい小さなオモチャの如き地下鉄。チャリング・クロス 駅まで地下鉄を利用し地上にあがる。グアマンホテル前のレアノールの十字架のレプリカ。久しぶりに再会した2階建てバス。この2階建てバスは19世紀の初めにフランスの乗合馬車が導入されたが、この乗合馬車は、小さくて混んでいたことから、多くの乗客を載せることができなかったと。そこで馬車の屋根の上にも客を乗せるようにしたと。これは新型の2階建てバス。 トラファルガー広場に到着。1805年のトラファルガーの海戦を記念して造られた。当初はウィリアム4世広場という名前だったが、建築家のGeorge Ledwell Taylorの提案によってトラファルガー広場となったとのこと。中央に建つ記念柱には、高さ6mのネルソン提督の像が載っていた。ネルソン提督はトラファルガーの海戦で大英帝国に勝利をもたらした英雄。提督像の周りに噴水があり、宮廷画家だったランドシアが造った4頭のライオンが取り囲んでいた。もう少し暖かくなれば噴水で戯れる家族連れの姿が多くなり、ロンドン市民の憩いの場になると。 テムズ川クルーズと陸上からの観光が出来る水陸両様の車「ダック」を発見。かつて第二次世界大戦当時、約2万人の兵士をノルマンディーに上陸させるために最初に使われた特殊な車が原型とのこと。水陸両用であることから、アヒルにちなんでダックと名付けられたと。いまではロンドンの観光の目玉の一つ。ナショナル・ギャラリー( National Gallery)は、トラファルガー広場に位置する美術館。1824年に設立され、13世紀半ばから1900年までの作品2,300点以上を所蔵している有名な美術館。この日は外から建物を眺めるだけ。ビクトリア女王を称えて造られた美しい曲線の門・アドミラルティ・アーチの下を歩く。バッキンガム宮殿に続く大きな門であり、また中央の通用門は女王専用となっているので、我々一般人はその横にある通用門を通り抜ける。バッキンガム宮殿に向かいセント・ジェームス・パーク内を歩く。街中にもかかわらず自然いっぱいで緑いっぱいの公園。さまざまな美しい花が咲き、多くのリスや鳥の姿が確認できた。天気が良く、ベンチに座ってランチを取る家族ずれの姿も。バッキンガム宮殿に到着。バッキンガム宮殿は、エリザベス女王のロンドンの公邸および執務の場であると同時に、王室庁の事務本部としても機能しているのである。バッキンガム宮殿は、今でも実際に使われている世界でも数少ない王宮の一つ。宮殿正面広場のヴィクトリア記念碑。宮殿に 「旗」 が立っている時は、エリザベス女王が、この宮殿内にいらっしゃる時なのだとか。 宮殿入り口の門の紋章は、歴史の重みを感じるのであった。バッキンガム宮殿の衛兵。11時から開催される衛兵交代式を観るために息子が案内してくれたのであったが、何故か11時になっても動きが見えないのであった。広場には同じ目的で多くの観光客で賑わっていた。 息子がこの日の交代式はお休みである事を示す看板を発見。諦めてウェストミンスター宮殿に向けて歩き始めると騎馬隊を発見。近衛騎馬隊の服装は小隊や季節により異なるとのことだが、いずれも華やか。 馬はよく調教されていて観光客の歓声などにも動じない。服装も美しいが、馬を飾る馬具もまた素晴らしかったのであった。

2013.04.26

コメント(0)

-

ロンドン旅行記(その1)-4月25日

【海外旅行 ブログリスト】👈リンク今日から、妻とロンドンに勤務する息子を訪ねる旅。夫婦で海外旅行をするのは新婚旅行以来。妻は1ヶ月前でも出発できるが如く準備万端、私は1週間前から徐々にパッキングを開始し前日夜に漸く準備完了。早朝6時にTXを予約しJR駅に向かう。15分で成田空港行きのバス停に到着。定刻の6:40発のバスに乗車、利用客は我々夫婦と女性1名のみ。もう一駅停車し、10名弱の利用客を乗せ空港へ向けてバスは進む。湾岸道路、京葉道路、東関東自動車道を利用し成田空港手前の検問所に到着。成田空港の警備が厳しいのは、いまだに空港反対派が活動しているから。開港当時は過激派の管制塔乗っ取り事件などもあり、第2滑走路の延長で、反対派の土地を避けて延長することが決定し、過激派の行動に神経を尖らせているのです。 バスや自家用車で行った場合、搭乗本人ならパスポート、送迎なら運転免許証の確認が必要なのです。バスは第1ターミナルへ向かう。利用航空会社はANA。 ゴールデンウィーク前の早朝の為か思った以上に旅行客の数は少なかった。ANAカウンター前の自動発券機でe-TICKETを提示し正式TICKETを発券。このTICKETを持ちチェックイン、この日は夫婦で覚悟のエコノミークラス。予約しておいたWI-FI端末を受け取りに専用カウンターへ向かう。戻る途中で英国ポンド、ユーロに円を交換。ここは長蛇の列。この日のレートを確認、 1ヶ月前のユーロは¥120、英国ポンドは¥140であったがいずれも約¥15円以上の円安になっているのだ。飛行機はロンドン・ヒースロー空港行きのNH201便、GATE44の表示を確認する。不慣れの妻が心配していた出国手続きも無事通過。 最奥の44番ゲートに到着、利用便はNH201便、11:30発のロンドン直行便。 飛行時間は12時間半の覚悟の長旅。定刻通りの時間に出発、ほぼ満席状態。幸いe-チケットの入手が早く円安になる前の購入出来ていたのだ。そして窓側席もGET。飛行機は日光・中禅寺湖上空を通過。カメラも日時表示に設定変更。尾瀬沼を確認。 早速ビールを注文。 日本海をシベリア方面に向かう。 昼食を楽しむ。 ハバロフスク上空を通過。 何と言う河であろうか多いに蛇行する白き河が。窓側に座った妻がシャッターを。 シベリア上空を通過。 川面は未だ凍結したままの白き大河。 スカンジナビア半島に向かって揺れもなく順調に進む。 二回目の食事。 フィンランド上空、 氷河に削られて形成された湖が無数に点在。途中2度ほどトイレに向かい足の屈伸運動を行う。いよいよ北海上空に入る。ヒースロー空港まであと2時間を切る。 そしてロンドン上空に。ここで着陸態勢にに入りカメラの使用禁止に。 定刻時間にロンドン・ヒースロー空港に無事着陸。ロンドンを訪ねるのは約35年ぶり。技術提携先への技術習得の為に1ヶ月ロンドン郊外に滞在したのであった。案内に従い イミグレーション【immigration】・出入国審査カウンターに向かう。通路の壁には、ロンドンのテムズ川、ビッグベンの夕焼けの光景が。無事出国手続きを完了し、ヒースロー空港からは ヒースロー・エクスプレス(Heathrow Express)にて向かう。チケットは妻が日本で既にネットで購入済み。車窓からロンドン郊外の街の姿を楽しむ。 ロンドンの主要ターミナル駅のひとつであるパディントン駅と、ヒースロー空港内の鉄道駅との間を、日中15分間隔で途中駅には停車せずダイレクトに結んでいるのだ。約20分でパディントン駅に到着。ここから地下鉄ハマースミス&シティー線に乗り換えキングス・クロス駅へ。地下鉄は、これも妻が事前購入してくれていたオイスターカード(Oyster Card)を利用。首都ロンドン市内の公共交通機関で使用されている非接触型ICカード(日本のSUICA)キングス・クロス駅にて ノーザン線(Northern Line)に乗り換え。ロンドンの地下鉄は駅名表示、乗り換え案内等、日本の地下鉄より非常に分かり易いのであった。そして無事目的のウッドサイド・パーク(Woodside Park)駅に到着。ホテルはここから徒歩10分弱。緩やかな登りの坂道をトランクを転がしながら進む。そして漸くホテルに到着。ホテルは、息子の自宅から数分の所にあるテラスハウス。テラスハウス(terraced house)とは、境界壁を共有する複数の戸建て住宅が連続している形式の低層集合住宅のこと。ここの3Fロフト(Loft)が11日間滞在の場所。この日の勤務を終え車で帰宅した息子が我がホテルを訪ねてくれ久しぶりに再会。この日は疲れもあり、この町のレストランで軽い夕食を親子3人で楽しんだのであった。

2013.04.25

コメント(1)

-

クリムソンクローバ

我が養蜂場のある農園のクリムソンクローバが開花を始めました。昨秋、通販で種を購入し種まきしたもの。その花の姿からストロベリーキャンドルの名前があります。さらに別名もたくさんあるようだ。「ストロベリートーチ」、「ベニバナツメグサ・紅花詰草」、「レッドクローバー」、「スカーレットクローバー」などは、本名の「クリムソンクローバー」も含め、すべてが赤い花色や花の形状に由来した名前なのである。 赤い花穂を炎に見立てた「赤炎」との和名もあるようだが、やはり「ストロベリーキャンドル」がいちばん似合う名前であるのだ。 我が家のミツバチ達がこの長めのイチゴの蜜が大好きなのです。 既に我がミツバチが訪花していました。

2013.04.24

コメント(0)

-

レタス

我が家の横の農園のレタスも収穫の真っ盛りです。 冬はビニールトンネルで育てたのです。Wikipediaによると、『新鮮なレタスを切ると白い乳状の苦い液体が滲出するが、これはラクチュコピクリン(lactucopicrin) と呼ばれるポリフェノールの一種である。レタスの語源はラテン語で「牛乳」という意の語であり、また、和名のチシャ(チサ)も「乳草(ちちくさ)」の略で、共にレタスの切り口から出る液体の見た目に基づき付けられた呼び名である。』とのこと。ボールに水をはり、レタスをつけます。しばらくするとゴミやどろが取れ、レタスがシャキっとするのです。採れ立てレタスのサラダは最高なのです。

2013.04.23

コメント(0)

-

スナップエンドウ

我が農園のスナップエンドウも漸く収穫の時期を迎えました。多くの白い花が日に日に多くなってきました。下部の方には収穫出来るのスナップエンドウが。さやが柔らかく、さやと豆の両方を食べることが出来るのです。さやは肉厚で甘みが強く美味。 さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが楽しめる。また、天ぷらにするとサクサクとした食感を楽しめるのです。このゴールデンウィークは不在ですので、この日は同僚にプレゼント。

2013.04.22

コメント(1)

-

枝豆種まき

枝豆・茶豆の種まきを行いました。直まきではなく、ポットにまく理由は発芽直後に野鳥たちが新芽を突っついて抜き出してしまうからです。まずは「夕涼み枝豆」ポットに二粒ずつまき土を被せました。茶豆タイプ「夏の声枝豆」。「美味しい茶豆」。「大さや枝豆」 も他品種少量ずつの種まき。こちらも2粒ずつ。 つるなしインゲンもまきました。ピンクの種です。そしてアスパラガスの種まきも。

2013.04.21

コメント(0)

-

ひつまぶし再び

名古屋にある我が社の中部支社に出張しました。昼食はあつた蓬莱軒松坂屋店へ。この店への目的はもちろん『名古屋名物ひつまぶし』を楽しむこと。メニュ-には様々なうなぎ料理が。 もちろん『ひつまぶし』を注文。テーブルには『ひつまぶしのお召し上がり方』が書かれたカードが置いてあった。オーダーして待つこと15分。ひつまぶし(櫃まぶし)は、この店、明治6年創業の『あつた蓬莱軒』の登録商標とのこと。ウナギの蒲焼を細かく刻んで、小さな櫃(ひつ)にまぶして丼のように食べることから、「ひつまぶし」と呼ぶとは前回同僚から。名古屋の名物料理は、手羽先、ういろう、きしめん、・・・・等、いろいろあるが、このひつまぶしも名物料理。 この店のひつまぶしのは、小さなお櫃に、 茶碗3杯~4杯分のひつまぶしが入っているのだ。「お召し上がり方」によると、これを4回に分けて食べると。しかも、最初の3回は違う食べ方をするのが、ひつまぶしの美味しい食べ方とのこと。最初の1杯は、そのまま茶碗に1杯分を取って、そのまま食べた。2杯目は、ひつまぶしの上に、ネギ、山椒、海苔などの薬味をのせて食べる。1杯目とっは違った風味を楽しめた。そして、3杯目は、2杯目と同じように、ひつまぶしに薬味を乗せ、さらにお茶をかけお茶漬けのように食べた。3種類の食べ方を一通り食べた後、一番気に入った味を4杯目にするのだとか。最後はオーソドックスに一回目と同じ食べ方で。山椒をたっぷり振りかけて。お腹一杯になり大満足いや少し食べ過ぎ。外に出て支社に戻る途中目の前には名古屋テレビ塔が。

2013.04.20

コメント(0)

-

芝桜

我が養蜂場への道端に芝桜が見事に開花しています。小さな斜面に白とピンクの芝桜が。まるで雪が積もり始め如き。北アメリカ西部原産の草花で、茎は立ち上がらずに横に這うように広がり毎年この時期に花を咲かせてくれるのです。見事な濃いピンクの芝桜。品種によって濃淡の色幅があることが、多くの家の芝桜から解るのです。ピンクと白のBEST MIX。芝桜の絨毯がますます色を濃くしているのです。

2013.04.19

コメント(0)

-

浅間山

長野に行った折のレンタカーからの浅間山の姿。浅間山は、長野県北佐久郡軽井沢町及び御代田町と群馬県吾妻郡嬬恋村との境にある標高2,568mの複合火山。円錐型をしている山。世界でも有数の活火山として知られているのだ。まだまだ頂上付近には雪が多く残っていた。途中小さな噴煙が上がるのが確認できたのであった。

2013.04.18

コメント(0)

-

Ogossoオゴッソ

長野に車で向かった折、軽井沢の駅近くで昼食。入った店はOgossoオゴッソ。店名の由来は長野県での「ごちそうさま」の方言「おごっそさま」から来てるとのこと。元々は回転寿司だった店舗をオーナーが買取り改装してオープン。店内はこんな感じ。回転寿司の名残か店内には大きな丸いカウンターテーブルが。 この店の人気メニュー「蓼科産マーブルポークのソースカツ丼」を注文。背脂がとろけるような甘さなのが特徴。このマーブルポークが壁のようにそそり立つ姿に同僚と驚いたのであった。カツの下には千切りキャベツも。ソースはやや甘めであったがこれがなかなか美味。またまた食べ過ぎ!!

2013.04.17

コメント(0)

-

ハナミズキ

我が家の近くを通る国道への連絡道路の街路樹のハナミズキが彩りを添えて存在感を示しています。まずは白のハナミズキ。今年は花冷えの日が多く、例年になく桜前線が通り過ぎるのに時間がかかり,桜を長期間楽しむことが出来ましたが、その散ってしまった桜の花に代わるように,木全体が白や紅色の大きな花で包まれたように見えるハナミズキの花が街の至る所で彩りを添えているのです。ハナミズキは花の時期 が長く,赤く色づく果実 や,秋には美しい紅葉を 楽しむことが出来るなど, 桜の花にはないさまざま な特徴を持っているのですそ んなこともあってか,最 近,街路樹や庭木として 広く植えられ,私たちの 目を楽しませてくれています。そして赤のハナミズキ。インターネットで調べてみると桜は日本に自生して古 くから歌にも詠まれ,樹 齢が1,000年を越えるよう な古木が何本も存在して いるのに対し,本来日本には自生していなかったハナミズキが初めて日本 にもたらされたのは今から100年余り前の明治時代 中期のこと。最初,横浜の植木会社が苗木を輸入したことが記録に残っているが,これらの苗木は日本に根付かなかった。今,日本に根付いているハナミズキのルーツは 1915年(大正4年)に桜の返礼として東京市に贈られたものだといわれているとのこと。有名な桜の名所の1つになっているアメリカ合衆国の首都ワシントンDCにあるポトマック河畔の桜並木は,明治末期の東京市長,尾崎行雄が贈った3,000本の桜の苗木がもとになっていると。そしてこの桜の返礼として白花種のハナミズキ(ハナミズキの花言葉は『返礼』)の苗40 本が日本にプレゼントされたと。さらに2年後には赤花種が贈られて来たとのこと。花びらは正確には苞(ほう)と呼ばれる葉っぱ。苞は丸みがあり、先端がくぼんでいることが多いのです。花の本体はその中心に丸く集まった部分なのです。つまりピンクの部分は葉っぱなのです。ハナミズキの花言葉は『私の思いを受けて下さい』。また、ハナミズキと言えば、一青窈の「ハナミズキ」を思い浮かべる人も多いのでは。実はこの歌、アメリカの9.11の事件後、平和を訴えたくて作られた曲とのこと。「君と好きな人が百年続きますように・・・」

2013.04.16

コメント(1)

-

我が実家でのタケノコ掘り

土曜日には蜂友、旅友が来園されミツバチの内検を行いました。3人の蜂友合同での内検は今年初めての作業そして旅友のSさんは、何か?を感じてか高級カメラ持参で来園されたのです。作業終了後、4人で我が実家の竹藪へ。もちろん目的はタケノコ掘りですが、私も今年のタケノコの状況は未確認だったのです。例年に較べてやや細めですが、かなりの数のタケノコが地上に姿を現していました。Sさんがタケノコ掘りに挑戦、さすが年の功か匠の技。日頃の趣味の野球により未だ健在の足腰。蜂友のEさんも奮闘中。『雨後の筍』とは雨が降った後、筍が次から次へと生えてくることから、ある時期に一斉に同様の、もしくは似たような物事が続々と現れる様子。 乱立するものは数多くあれど、成長するのは一握りのものだ ともいえるこの言葉。私もこの成長に未だ関与したいと思っているのである。ネットで調べてみると英語では筍では無くマシュルーム。『shoot up like mushrooms after a rain』3人の成果、私はこの日はかけ声のみ。これを4人で分ける。蜂友の二人には、我が家の倉庫から米糠付きで。伊万里Mさん宅のそして我が実家の筍と旬の筍を楽しんでいるのです。

2013.04.15

コメント(0)

-

春の山菜

昨日、佐賀県伊万里市にお住まいの大切な友人Mさんが、春の山菜をクール宅急便で送ってくださいました。青の発泡スチロールに入れられ、『食品』と記入されていました。何を送って頂いたのかと箱の蓋を開けると。中には二段重ねで四種類の春の山菜が、保冷剤と共に入っていました。下段にはタケノコとのツワが。ツワは我が地域ではツワブキと呼ばれているもの。長い軸を持った葉っぱはフキに似ており、その表面はワックスを塗ったような光沢があるところから、「ツヤのあるフキ(蕗)→ツヤブキ」が転じて「ツワブキ」となったと言われているのです。タケノコと共に奥様が丁寧に湯がいてくださっていました。我が地域では、ツワブキは食用と言うよりは黄色の花の咲く庭の花なのですが、春の若芽を食べていることを先日の伊万里訪問時に聞いたのでした。 そして上部には、山ウドとタラの芽が。先日の伊万里訪問時に山の斜面にあるMさんのお宅をお訪ねしたのですが、周囲の山林の中に生えていたものなのでしょうか。こちらも奥様が丁寧に前拵えをし、密封袋に入れてくださいました。早速妻が料理してくれました。まずはタケノコご飯。タケノコをたっぷり入れて春の旨みを堪能させていただきました。いつもは茶碗一杯が常ですが、お代わりをしてしまいました。そして山ウドとタラの芽は天ぷらに。甘み、コクそして香りを楽しんだタラの芽の天ぷら。そして山ウドの天ぷら。サクサク感がたまらなかったのです。そして山ウドは豚肉と共にキンピラにも。そして我が農園からの採りたてのレタスのサラダも。エシャレットも我が農園から。各種採れたて山菜そして我が農園からの採れたて野菜の鮮やかな緑、香りそして抜群の食感のベジタリアン夕食を多いに楽しむことができたのでした。Mさん、ご馳走様でした、そして来年も春と定期便として・・・・・(笑)。

2013.04.14

コメント(0)

-

桐生市文化会館の桜

先日、群馬県桐生市役所を訪ね、その横にある桐生市文化会館の桜を楽しんできました。スカイホールを載せた繭形の大屋根が大きな特徴。遠くから浮遊しているように見えるよう設計され、外壁は光の加減によって白やシルバー、光沢のあるグレーと表情を変えるとのこと。この日はまさに満開状態の最後の日?。シルクホールと公募によって名付けられた大ホールの下の桜並木。既に歩道にはピンクの桜の花びらが。 繭の形をイメージした大屋根。高さ25メートルの屋根の上には、収容人数460人のスカイホールが設けられていた。

2013.04.13

コメント(0)

-

我が農園の友

今朝、養蜂場のある農園に点検に行ってきました。農園の片隅で雄のキジがあの鳴き声で迎えてくれました。朝の陽光を浴びて鶏冠の赤とお腹の緑が輝いていました。そしてミツバチ。今朝の畑には遅霜が降りていましたのでやや寒い朝。外の様子を見に外に出てきている働き蜂たち。今日も菜の花と戯れるのでしょうか。 そしてサクランボの花にはアゲハチョウが。キアゲハでしょうか。農園の友達は、気温も上がり私よりズッと早起きして活動を開始しているのです。

2013.04.12

コメント(2)

-

新青森駅から

青森からの帰路は新青森駅から新幹線を利用。新青森駅の構内には青森ねぶたのミニ版が展示されていた。津軽為信は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。陸奥弘前藩初代藩主。鹿島大明神が要石で暴れる地震なまずを押さえようとする姿のねぶた。秋田新幹線スーパーこまちのポスター「JAPAN RED」JR東日本のダイヤ改正で3月16日、東北新幹線のE5系「はやぶさ」が国内最速の320キロ運転を始めたのだ。 そして新青森-東京間がついに2時間59分で結ばれたのだ。奮発してグランクラスを利用。濃い木質とメタリックの色合いを組み合わせた落ち着きあるな空間。グランクラス専任アテンダントによる、食事(軽食)提供のサービス、アルコール類を含む飲み物のフリードリンクサービスも。乗車時には10種類以上のソフトドリンクやビール・日本酒・ワインなどの飲み物の中からオーダーできるのであった。以降も乗車中は自由に飲み物のオーダーが可能。 座席を倒しても狭くならないバックシェルタイプでリクライニング角度は最大で45度。包み込まれるような居心地の良さ。 リクライニングシートに包まれながら、上野駅までは爆睡の時間であったのだ。

2013.04.11

コメント(0)

-

サクランボの花

我が家の農園のサクランボ・佐藤錦がいつになく多くの花を付けています。もう何年前になるでしょうか?一本はホームセンターで購入しもう一本は頂いたものです。丸く白くて、ふわふわとした感じで 美しい花。佐藤錦(さとうにしき)は国内で最も多く生産されている品種。今年は多くの実を付けて欲しいものです。そして真っ赤に実って欲しいのです。

2013.04.10

コメント(0)

-

青森・下北半島へ(その2)

ホテルの我が部屋から外を眺めてみるとお祭り広場内に古代の高床式の櫓が見えた。竪穴住居。郷土資料館。まだ閉鎖中なのであろうか、人の姿はほとんど無し。 一休みしてから夕食に出かける。創作料理の店 ありあけでコースを注文。地場産 海・山の幸を市場より直仕入している店とのこと。まずは自家製豆腐をそうめんの如く細くきったもの。 この日はあんこう鍋。一般的に『西のふぐ鍋、東のあんこう鍋』と言われ冬の代表的な鍋料理。あん肝も美味。ヒラメとクエの刺身。甘くてシャキシャキ。ムラサキウニ。スプーンで丁寧に楽しむ。そしてフカヒレまでも楽しむことが出来た。締めは雑炊。ホテルに戻る。フロント近くの壁にはねぶた用の武者絵が飾られていた。 棟方志功の数々の作品も展示されていた。 寒立馬の木像作品。青森県下北郡東通村尻屋崎周辺に放牧されている馬。厳しい冬にも耐えられるたくましい体格の馬なのである。そして翌朝は5時から斗南温泉『美人の湯』へ同僚と。こちらは宿泊者専用の風呂。隣には大浴場も。ジェットバスも完備。大きな露天風呂も独り占め。 湯質は女性に人気のアルカリ性単純泉。電気風呂も。広い露天風呂をはじめ、サウナ、打たせ湯、電気風呂など様々な浴槽を楽しんだのであった。

2013.04.09

コメント(0)

-

青森・下北半島へ(その1)

本年度の受注御礼に青森・下北半島にある自治体そして我が事業所に挨拶に行ってきました。羽田空港から青森空港へ、ここで昼食をとり同僚の運転するレンタカーで向かいました。途中、道の駅よこはまでトイレ休憩、前回出張時は冬期休業中であった場所。 この横浜町は菜の花フェスティバルで有名な町。毎年5月第3日曜日に開催される菜の花フェスティバルでは菜の花大迷路、菜の花畑での大野点会、菜の花マラソン大会など、イベント開場は菜の花一色。ヘリコプターの遊覧飛行で空から菜の花に染まる横浜町を眺めるの事もできるとのこと。店内には菜の花の造花が飾られていた。そしてポスターも全面菜の花。我が趣味の養蜂の巣箱を持ってこの時期に尋ねたい場所なのであった。店内にはこの地の各種名産物が展示されていた。 もちろん菜の花『生』はちみつも。 100%本物だけにこの時期は白く固まっていたのであった。白くなっていない菜の花はちみつも展示されていたが、これには『生』の文字が入っていないのであった。その他各種『はちみつ』が。こちらにも『生』の文字はなし。青森で「タケノコ」といえば、この「ネマガリタケ」を指すのが当たり前。若くて細くて・・歯ざわりがコリコリポリポリとのこと。そしてショウジョウバカマの鉢植えも販売されていた。ユリ科の多年草。葉は細く、春、新葉の出る以前に花茎の上のほうに紅紫色の花を集めて開くのだ。この地域の春の到来の象徴の花なのであろうか。 道の駅を出て暫くすると右手奥に風力発電が見えた。デンマークVestas製、出力1750kWの風車6基。今は緑がほとんど無いが5月中には、黄色い菜の花と白い風車がBEST MIXになるのであろう。左手には高き山が見えて来た。下北半島随一を誇る主峰「釜臥山」の標高は879メートル。釜臥山の頂上には航空自衛隊のレーダーサイト(大湊分屯基地)が設置されており、周辺の山の頂上にもそれぞれレーダーが設置されているのである。 レーダーといえば丸いドーム型を想像するが、この形はやや異様な光景?簡単に言うと、ミサイル防衛のためのレーダー。現在北朝鮮のミサイルを警備中なのである。一連の仕事を終えこの日のホテルに到着。ホテルからの夕焼けも綺麗であった。

2013.04.08

コメント(0)

-

生ウニ

会社の上司から生ウニの瓶詰めをいただきました。青森にある協力業者の専務が来社され、そのお土産に頂いたとのこと。瓶にギュウギュウ詰めで茶色く美味しそうなウニ(海胆)が詰まっていました。青森・下北・大間の加工者の住所と名前入り。早速頂きました。大間で主に水揚げされるウニはムラサキウニ。岩と同系色の茶色っぽいエゾバフンとは違い、ムラサキウニは、黒褐色の殻のまわりに長いトゲを持ち、鮮やかな黄色。一口食べると、甘みと潮の香りが一気に広がるのでした。大間のウニは、津軽海峡の最上質の真昆布"渡島昆布"を主食としていると。渡島昆布は、肉厚があり幅も広く大変風味が良いため、昆布の最高級品として関西方面で特に好まれており、懐石料理などに多く使われているのです。そのような贅沢な昆布をたっぷり食べ、丸々と太るため、上品な甘みが強く、身がプリプリ。粒が大きくしっかりとしている大間のウニを堪能。併せて我が農園のワケギとキュウリの味噌和えも楽しんだのでした。贅沢にも炊きたてのご飯にウニを載せ、そのまま一口で楽しんみ続けたのでした。

2013.04.07

コメント(0)

-

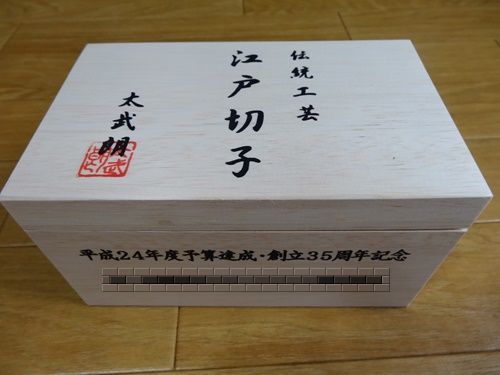

江戸切子

会社から『平成24年度予算達成、創立35周年記念』の品物が送られてきました。立派な桐の箱に入っていました。伝統工芸 江戸切子 太武 朗 の墨の文字が書かれていました。中には赤と青の江戸切子 ペアタンブラー一組が。中には江戸切子 の説明書が同封されていました。江戸切子とは江戸末期に江戸(現在の東京)で始まったカットグラス工法のガラス工芸・細工。伝統工芸に認定されているガラス工芸品・地域ブランドの一つとのこと。色被切子(いろきせきりこ)とは色被せ硝子と言う、違った色の複数の層からなるガラスからの切子とのこと。江戸切子の技法やサンドブラストによって表面加工を施すことにより、その研磨加工部分が無色ガラスとなり美しい工芸ガラスとなるのだと。白の模様が鮮やか。クリスタルの色被切子グラス2個セット。日本酒グラスにちょうど良い大きさ。美しい青色と赤色の繊細なカット、いつもの酒の時間をより優雅に感じさせてくれること間違いなし。作者の【平山紋治】氏は、東京都伝統工芸士認定者の一人とのこと。薩摩切子は付着している色の厚みが2~3ミリで淡い感じ。それに対して、江戸切子は1ミリを切る ほどに薄く作られていて鮮やかな感じなのです。それとカットの仕方も「江戸切子」はシャープなのが多く「薩摩切子」は幅が広くシャープさが「江戸切子」ほどでないものが多いのでは。中には社長の熱き言葉が同封されていました。熱き表現にも感動したのでした。

2013.04.06

コメント(0)

-

平戸島へ

生月島から平戸島に戻り、最初にカトリック教会 紐差教会(ひもさしきょうかい)に立ち寄る。長崎県長崎市の旧浦上天主堂が原爆で倒壊して新たに建てられるまでの間、日本で最も大きい教会堂であったとされているとのこと。外部はロマネスク様式で、内部にはアーチと美しいステンドグラスがはめ込まれていた。平戸島に住むカトリック教徒の半数がこの教会に属しているという、平戸島最大の信徒をかかえる教会とのこと。次に向かったのは宝亀教会。案内看板も無く、通り過ぎてしまった、メイン道路から外れた横道の入り口の案内看板をやっと見つけ、個人住宅の入り口と見紛う宝亀教会の駐車場に漸く到着。一見レンガ造りのように見えるが、この教会は木造で、ファサード部分だけがレンガ造りの上に、レンガ色のモルタル仕上げを施しているのであった。堂内は白壁にレンガ色の柱、その柱の上部にはグリーンの葉を型どった柱飾りがアクセントとなっていた。単純な幾何学模様のステンドグラスと合わせ、モダンな感じが。聖母マリアとキリストの白き像が正面に。 そして最後に平戸城に立ち寄る。北虎口門。宝永4年(1707)に完成した門 。狸櫓(たぬきやぐら)。狸櫓の由来記によると、本当はこの櫓は、多門蔵(たもんぐら)という名だったと。多門蔵の床下に狸が住んでいたが、 櫓の修理のために床板を全部はがしたところ、 狸が小姓に化けて松浦藩主の寝床にやってきて、 「私達一族を櫓に住ませて頂きたい。そうしていただければ、 私達一族は永代に渡ってこの城を守ります。」と嘆願したため、 松浦藩主が床を元のようにはったところ、狸がずっと住み着いた。 という伝説から、狸蔵と呼ばれるようになったとのこと。本丸前門。内部は売店に。この門を過ぎると天守が。平戸城天守。日本100名城のスタンプをGET。明治4年(1871年)に、廃藩置県により廃城となり、城は翌年解体されたと。 昭和37年(1962年)に、天守閣、見奏櫓、乾櫓、地蔵坂櫓、懐柔櫓が復元されたと。 天守からの平戸の街並み。 海の風景。聖フランシスコ・ザビエル記念教会が見えた。 最教寺(さいきょうじ)の三重の塔も。旧藩主松浦氏の旧邸を利用した「松浦史料博物館」 乾櫓。櫓風外見の売店となっているた。 二の丸にある亀岡神社。 平戸島を後にし田平港シーサイドエリアにある「平戸瀬戸市場」に立ち寄る。1階は平戸の農水産品や加工品を販売する直売所、2階は平戸の旬の食材を使った料理を提供するレストランになっているた。大漁旗風の横断幕が店頭に。 店内には平戸近海で採れた様々な鮮魚が並べられていた。 ウチワエビ。 体長15cmほどで、体は上から押しつぶされたように平たい。体の前半分が円盤形で、上から見ると和名通りうちわのような形をしているのだ。平戸産ツガニ ?蛸も活魚水槽に。 旨そうなクロダイ。 サザエも安い。マトウダイ。体側面に弓道の的のような特徴的な黒色斑を持っていた。よってマトダイ(的鯛)とも。これも旨そうなカサゴ。 今にも動き出しそうな鮮魚、宅急便で送りたかったが翌週の出張予定を思い出しじっと我慢したのであった。Mさん観光案内ありがとうございました。今後もよろしく!!次は何処を案内して頂けますか?

2013.04.05

コメント(0)

-

生月島へ(その2)

更に車を進め生月島の最北部にある大バエ灯台に到着。駐車場に車を止め灯台に歩いて向かう。正式には大碆鼻(おおばえ)灯台。100mほど切り立つ"大碆鼻断崖"の上に建つ白亜の無人灯台。展望所が付いている全国でも珍しい展望所としても知られていると。生月島一番のオススメポイントとのこと。大碆鼻灯台より南部を望む。昭和33年に初点灯した大碆鼻(大バエ)灯台。展望台には野鳥を撮影するカメラマンの姿が。垂直切り立った100mの断崖に吸い込まれそうであった。手摺りが無いため、腕を目一杯伸ばして撮影。 遊歩道にはツワブキの群生が。ツワブキの名は、艶葉蕗(つやばぶき)、つまり「艶のある葉のフキ」から転じたと考えられているようだ。フキと同じように茎を食用にすると美味であるとはMさんの話。生月大橋を渡る手前の道の駅。江戸時代には沿岸捕鯨が活発に行われ、平戸藩の財政を支えていたとのこと。そして生月島を後にし生月大橋を再び渡り平戸島に戻ったのであった。

2013.04.04

コメント(0)

-

生月島へ(その1)

先日、伊万里に出張した翌日は土曜日、大切なお客様そして今は定年を迎え退職され親しい友人となっているMさんが、海釣りによく行かれていると言う生月島に車で連れて行ってくれました。生月島(いきつきしま)は、長崎県の平戸島の北西にある島。そして全島が長崎県平戸市に属する島なのです。伊万里から海岸沿いに走り約1時間で平戸大橋に到着。平戸を訪れるのは三度目であろうか。平戸大橋は平戸市の中心市街地がある平戸島と本土部を隔てる平戸瀬戸に架かる吊り橋。国道383号の一部であるほか、かつては橋を含む区間は有料道路だったがこの日は無料で通過できたのであった。平戸大橋の麓の駐車場でトイレ休憩。この日は桜が満開状態。長さ665m、中央径間465.4m、桁下高さ30mの真っ赤な吊り橋。とりあえず平戸の島を縦貫し生月島に向かう。赤信号で停止した交差点の横には色々な交通安全の人形が迎えてくれた。正面前方に平戸島と生月島を結ぶ生月大橋が見えて来た。この橋も全区間を生月大橋有料道路であったが、3年前に無料開放されたとMさんから。こちらは水色のトラス橋。橋長 は960mとのこと。生月大魚籃観音に向かう。観音様の駐車場近くからの生月大橋。観音様へ向かう通路に沿った美しい白塀と満開の桜。舘浦漁港を見下ろす高台にたつ観音像は、ブロンズ像としては日本屈指の大きさを誇ると。 像高:18m、基壇:3m、重量:150tとのこと。世界の平和と海難者および魚介類の霊を追悼し、漁船の航海の安全を祈念して昭和55年に建立されたと。間近に見ると正しく巨大。台座内部にも無料で入館することができた。10分の1の大きさの生月大魚籃観音をはじめ木彫りの観音像など70体が祭られていた。私のお腹に似た木彫りの布袋様もにこやかに迎えてくれた。 こちらは美しい観音像。塩俵の断崖が見える場所で車を止めてくれた。塩俵の断崖は、県内の柱状節理の中でも代表的なもので、南北約500mにわたって最大高さ20mほどの玄武岩の柱が並ぶ奇観が目の前に。 海際には、波によって切断された柱が、六角形の面を段違いに並べたようになっていたのだ。この形状が、昔、塩を運んだ俵に似ており、これが名前の由来になっていると。奇観を堪能している私の横で、Mさんはもっぱら次回の釣り場を何処にしようか思案を巡らしているのであった。

2013.04.03

コメント(0)

-

唐津へ

九州の唐津に出張しました。福岡空港から九州支社の同僚の運転するレンタカーで唐津へ向かいました。福岡都市高速環状線を利用。桜も満開状態。 左手に「福岡 ヤフオク!ドーム」(通称「ヤフオクドーム」)が見えて来た。2013年から呼称を変更。突然シンガポールにでも迷い込んだかの風景。 二死九州道、福岡西料金所へ。何故かETCゲートなし、雇用維持対策? 前方に虹ノ松原が見えて来た。 虹の松原(にじのまつばら)は、佐賀県唐津市の唐津湾沿岸に広がる松原。日本三大松原のひとつで特別名勝に指定され、日本の白砂青松100選、日本の渚百選、かおり風景100選、日本の道100選にも選ばれているのだ。玄海国定公園の一部。長さ約5kmにわたって弧状にクロマツの林が続いていた。17世紀のはじめ、唐津藩の藩主が新田開発の一環として、防風林、防砂林として植樹を行ったのが始まりとのこと。よって樹齢200年以上の松。暫くすると山の上に唐津城が姿を現した。松浦川が唐津湾に注ぐ河口の左岸、満島山に位置する城。文禄4年(1595年)豊臣秀吉の家臣・寺沢広高がこの地に封ぜられた。広高は慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍方につき、肥後国天草郡4万石を加増され12万3千石の外様大名となったと。慶長7年(1602年)より本格的な築城を行い、慶長13年(1608年)に完成した城。この日は時間がないため車窓見物のみ。何故か日本100名城には入っていない城。唐津の先で仕事を終え次の出張地の伊万里に向かう。途中伊万里 ふるさと村でトイレ休憩。農業や焼き物、紙すきなどさまざまな体験を味わえるふるさと村が併設された道の駅で、伊万里市の観光スポットにもなっている道の駅。物産店で売られていた白魚。そしてこれが白魚 シラウオでなく シロウオとのこと。 シラウオはサケの仲間 シロウオはハゼの仲間。 早春の頃 産卵のために河口に上がってくる5cmくらいの魚とのこと。そしてシロウオの代表的料理は何と言っても『踊り食い』と。生きたままのシロウオを二杯酢や黄身醤油でそのまま食べるのです。旨そう!!今度是非挑戦したいのであった。そして気になるハチミツも。こちらは丁寧に『国産ではありません』 と。焼き物展示されていた。 早めにホテルに到着。我が部屋からの伊万里の街。そしてこの夜は親しい伊万里の友人との宴。

2013.04.02

コメント(0)

-

アサリ

宿泊ホテルで伊万里から早朝にレンタカーで長崎空港に向かう準備をしていると大切な友人のNさんがわざわざ朝の6時前にアサリをホテルまで持ってきてくれました。自ら海に入り収穫されたものなのでしょうか。自宅に持ち帰り早速妻がボールに入れ砂抜き。先日、義兄からも頂きましたが大きさが全く異なる大きな粒ぞろい。貝殻の模様は横しまや様々な幾何学模様など非常に変異に富み、同じ模様をした個体はいないのである。早速、妻がクラムチャウダーにしてくれました。牛乳をベースとした白いクリームスープ。玉ねぎやジャガイモ、ニンジンなどの野菜が加えられて美味。そして昨晩はオーソドックスにアサリバター。中の身も十分に大きいのでした。そしてこの日は、我が農園の野菜をリッチに入れた焼き餃子も。更に我が農園から新芽の三つ葉を摘み取った三つ葉のかき玉汁。春の海の幸と我が農園の陸の幸を多いに楽しませて頂いたのです。

2013.04.01

コメント(1)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 空港近くのホテル [セントレア中部…

- (2025-11-18 21:55:41)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-