2013年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ハツユキソウ(初雪草)

我が養蜂場のある菜園へ向かう畦道脇に、白い清々しい葉を持った植物が大きく成長しています。自宅に戻りネットで調べてみるとこの植物の名は『ハツユキソウ(初雪草)』であることが解ったのです。緑の葉縁に白い覆輪が入った葉色のコントラストが見事。中央には目立たない白い花が。葉っぱのふちの部分が白っぽくなってまるで雪がかぶったようになるので、それが名前の由来となったとのこと。この時期、夏の景色の中で、非常に涼しげに感じられる植物なのです。

2013.07.31

コメント(0)

-

新歌舞伎座

仕事で新歌舞伎座の近くにある事務所に行ってきました。新歌舞伎座です。 今年、平成25年4月2日、建て替えられた新歌舞伎座。歌舞伎座と歌舞伎座タワー(オフィス棟)による複合施設「GINZA KABUKIZA」として、新しい歴史を刻み始めたのだ。歌舞伎座/正面。 櫓の3方は紫色の幕で囲われていた。その幕の正面に歌舞伎座の座紋の「鳳凰丸(ほうおうまる)」が。8月2日から開演される八月納涼歌舞伎の演目が紹介されていた。 第1部~3部までの題目と出演者の紹介。1889年(明治22年)に開場以来、第5期目の歌舞伎座。第四期歌舞伎座の瓦屋根、唐破風、欄干等の特徴的な意匠を踏襲、従来通りの存在感ある和風意匠の趣とすることにより、歴史と景観の継承を図ったとのこと。 未だ歌舞伎座で「歌舞伎」と言うものを観賞したことのない私。近いうちに是非、日本が誇る伝統芸能「歌舞伎」を鑑賞したいと思っているのである。 JR有楽町までの帰路。映画『ローン・レンジャー』は8月2日より全国公開されるとのことで、この映画の宣伝カーが。小学校低学年?の時にテレビ放映され、黒い仮面をつけた主人公が白馬にまたがった姿が、アメリカ版『鞍馬天狗』の如きであったことを懐かしく想いだしたのであった。そして主人公ローン・レンジャーが愛馬シルバーを発進させる時の掛け声「ハイヨー、シルバー!」のかけ声も懐かしかったのであった。それにしても懐かしき西部劇の世界。銀座和光・服部時計台。銀座4丁目交差点の一角に立つ和光の建物は、昭和初頭から今日に至るまで、銀座のシンボルとして、銀座通りのイメージを象徴してきたのだ。銀座のビルの合間の夕方の空。 銀座の象徴 柳並木の碑。「銀座の象徴 柳並木銀座の柳は明治十年頃に植えられ銀座の象徴とされたが三度の変遷を経て昭和四十三年銀座通りの改修と共に姿を消したこのたび西銀座通りが東京都のシンボルロードとして歩道拡張と共に御影石鋪装を施し面目一新されたことを機に並木を柳に代え銀座の象徴復活を果たした西銀座通会はこの柳が末長く人々に愛され親しまれ続けることを願いここ数寄屋橋公園に碑を建立する平成十一年十一月西銀座通会会長 柳澤 政一」 と。数寄屋橋交差点に近い歩道にある、石原裕次郎が唄った「銀座の恋の物語」の歌碑。歌碑全体がベンチになっていて、恋人同士が並んで座ると、真ん中に碑が収まるようになっているのだ。歌碑の近くには、何代目かの「銀座の柳」も。

2013.07.30

コメント(0)

-

ひまわり畑

宮崎・国富町の現場に出張の折、大きなひまわり畑の横をレンタカーで通過。 皆同じ方向を向いていますが太陽の方向とは違う方向に。 西洋ミツバチが訪花していました。 ミツバチはひまわりの花粉が大好きなのです。 花が太陽の動きにつれてまわることから「日まわり(向日葵)」。しかし実際には、「花首の柔らかい、つぼみのときだけ昼間、太陽の方向を向いて夜に向きを戻し、成長して花が咲いてからは東を向く」、というのが本当のようなのです。 巨大なひまわり畑。 また1台の車が停車し、立派な一眼レフカメラを持つ紳士がひまわり畑を撮影。 オランダ人画家ゴッホが好んで描いた花の一つなのです。

2013.07.29

コメント(0)

-

ウニ丼

娘夫婦が生ウニを送ってくれました。箱を開けてみると2種類の生ウニが入っていました。容器には「野崎水産」の文字が。「北海道 礼文島」の文字も。こちらはエゾバフンウニ。身といわれ食用にされるのは卵巣の部分で、エゾバフンウニの身は鮮やかなオレンジ色。そしてもう1種類はキタムラサキウニ。キタムラサキウニはウニの身が白いので白ウニと呼ばれているのです。英国・ロンドンから戻ってきた息子も今週は我が家から出勤中。3人でウニ丼を楽しんだのです。甘みが強い、そしてとろける食感と濃厚なコクのある味が口いっぱいに拡がったのです。そして妻の手料理の骨付き牛肉料理も旨かったのです。そして我が農園から「丘わかめ」も。そして今日は娘夫婦も我が家に来るとのことで、久しぶりに家族全員で今度は「うな丼」を楽しむ予定です。

2013.07.28

コメント(0)

-

花オクラ

我が家の横の農園で栽培中の花オクラが開花を始めました。花オクラは、別名を「トロロアオイ」といい 、「花を食べるオクラ」なのです。今日は3輪収穫しました。長径20センチ以上の花びら。花びらの数は五角形のオクラと同じ5枚。 「オクラ」の花は大空に向かって上を向いて咲きますが、「花オクラ」は下から横へ向かって咲くのです。中心に雄しべと雌しべが一体となった柱が、そして先端は、突起してクルクル風車の如し。一本のめしべの先端は5つに分かれ、めしべの下の方におしべがついているのです。そして花びらの付け根はアントシアニンの深い紫色。 妻が軽く茹でてくれました。これを付け根でちぎって雄しべ、雌しべの柱を取り除きすし酢をかけました。ネバネバ風で、噛んでいるうちに、益々粘りが出て来るのです! 味はオクラの味!!暫くすると酢にアントシアニンが溶け出し、酢がピンク色に変わってくるのです。 市場やスーパーではほとんど見かけない食材。生産者のみが味わえるオクラの香りとオクラのヌルッとしたぬめりが楽しめるのです。

2013.07.27

コメント(0)

-

ひまわり

我が家の横の農園の片隅のひまわりが多くの花を開かせています。 昨年の種がこぼれ発芽したものを植え替えたのです。 一つの茎が分かれたくさんの花をつける品種。 よって主幹は太いのですが花はやや小さめ。倒れかけているものも。黄色のひまわりはやはり夏の青空が似合うのです。黄色のひまわりを見ていると、なんだか不思議と元気が出て来るのです。我が趣味の養蜂場に植えてあるひまわりも日に日に大きくなり開花も間近。ミツバチがひまわりの花の花粉を集めに訪花するのが楽しみなのです。

2013.07.26

コメント(0)

-

我が家の外壁塗装工事

我が家も築30年以上を経過し、外壁の塗装工事を近所の住む職人さんに依頼しました。塗装の際の養生用ビニールシート、そして仮設2段足場が設置されました。 我が部屋の周囲も同様に。塗装前の高圧洗浄水の飛散防止用にの養生シートも貼られています。切妻部分の白壁塗装と破風板の補強もお願いしました。そして雨樋も新しいものに交換することとしました。 壁の高圧洗浄機でブロック塀も洗浄していただきました。お陰様でブロックが白く変身しました。 そして玄関のスロープも。 外壁の角波カラー鉄板は現在茶色ですが、家のイメージチェンジも企図して僅かに茶色を混ぜた白色にしました。現在、塗装工事もほぼ完了に向かっています。

2013.07.25

コメント(0)

-

スイカ

我が養蜂場のある農園のスイカも成長が遅れ心配していましたが、最近は成長速度を増し、多くの実を付け始めています。写真の白と青の棒が立っている場所がスイカの目印なのです。小型のラグビーボール大になる「マダーボール」は毎年、通販で種を購入し育てています。仲良く二つが並んで大きさを争っています。赤ちゃんのマダーボール。 こちらは受粉直後?ミツバチが花粉を運んでくれたのでしょうか? こちらも種から育てた「タヒチスイカ」 。黒皮の大玉スイカの超人気品種。北海道でブランド化され、「でんすけスイカ」や「ダイナマイトスイカ」などの商品名で知られているスイカの品種『タヒチ』。食べ応えのあるシャリッとした歯ごたえと、コクのある甘い果汁。そして何より、この黒い姿が特徴なのです。そしてこちらは赤肉系大玉品種。こちらは苗を購入しました。農夫の指で現在の大きさを想像してください。 ところで 、スイカの縞模様は何故あるのでしょうか?スイカが小さいときには毛があり、それで身を守っている。大きくなると葉っぱのような模様で保護色になるのだとのこと。なるほど小さい頃は白い毛が実を守っているようです。 そしてこちらはミツバチの訪花を待っている雄花。 お盆前には収穫が出来るのではと期待しています。しかし未だにスイカの収穫の最適期は外見からは分かり難い素人農園主なのです。

2013.07.24

コメント(0)

-

キュウリ

我が家の横の農園のキュウリも収穫の最盛期を迎えています。今年は10本ほど苗を購入しゴールデンウィークの後に定植しましたがうどんこ病にもあまりかからずに順調に成長しました。採り頃、食べ頃のキュウリが至る所に。栽培者に似て!!キュウリも真っ直ぐに。スーパーにも出せそうな出来栄え。まだまだ多くの花をつけています。もちろん食べきれません、そして数日後のは私と同じメタボな姿に。よって、一生懸命会社の同僚にも運んでいるのですが。

2013.07.23

コメント(0)

-

江ノ島

祭りの帰りに江ノ島地下道を利用。地下道の壁には江ノ島を描いた各種の浮世絵が展示されていた。「相州江ノ島」 歌川広重作干潮時、江ノ島へ渡る人々の姿が描かれているのです。「諸国名所百景」 「相州七里ヶ浜」 歌川広重作こちらの浮世絵には、七里ヶ浜から見た江ノ島と富士山が描かれていた。 「相州江ノ嶋岩屋之図 」 歌川広重作江ノ島の南の海岸にある、岩の洞窟の「岩屋」の入口の画 「冨嶽三十六景」「相州江ノ島」。こちらは葛飾北斎の作品。片瀬浜から見た春の江ノ島。萌え出る若葉と江ノ島弁天にいたる参道、両岸の茶店や家並みが細かく描かれています。潮が引いて、江ノ島へ向かう人々の様子そして江ノ島弁天の三重塔の姿も。昔の江ノ島の姿を各種浮世絵で楽しむことが出来たのです。

2013.07.22

コメント(0)

-

小動神社 天王祭

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】👈リンク先週の日曜日は妻に誘われ、江ノ島 八坂神社のお祭りを見に行ってきました。この祭りは、「天王祭」と呼ばれ、毎年7月14日に近い日曜日に海上渡御(とぎょ)が行われるのです。昔、対岸の腰越・小動神社(こゆるぎじんじゃ)の御神体が海に流されたとき、江の島の漁師が江島岩屋近くの海で拾い上げ、それを八坂神社に祀ったのが始まりといわれているとのこと。この日は祭り最終日の神幸祭。小田急線で片瀬江ノ島駅まで。駅舎は竜宮城を模したユニークなデザイン 片瀬海岸と江ノ島を結ぶ橋・弁天橋。神奈川の橋100選にもなっているのです。海をテーマに、ヨットをイメージした橋。江ノ島に架かるのは「江の島弁天橋」とやや、ややこしい。 江ノ電江ノ島駅から片瀬江ノ島駅、もしくは江ノ島へ向かう道に「すばな通り」という商店街。境川の鼻先という意味で「すばな」と呼ばれ、江戸時代より、江ノ島神社詣での通り道として旅籠、観光土産店が立ち並んでたと。このすばな通りを反対向きに江ノ電江ノ島駅そして竜口寺方面に向かう。 途中から脇道にそれ467号線脇を歩く。この時間、お祭りのため江ノ電は片瀬江ノ島駅~稲村ヶ崎駅間が運休中。2台の神輿は既に竜口寺前を通過し小動神社へ向かっていた。 竜口寺は江ノ島を望む片瀬山の眺望の良い南端にある日蓮宗の寺。もともとの腰越の地元は、五町からなっており、それぞれの町ごとに以下の人形を戴いた山車で祭りを盛り上げてくれていたのです。濱上町:源義経と辨慶 神戸町:八幡太郎義家と鎌倉権五郎影政 土橋町:源頼朝と御所五郎丸 下町:神功皇后と武内宿禰、応神天皇 中原町:須佐男命 こちらは土橋町:源頼朝と御所五郎丸。中原町:須佐男命 。電車道を仮宮までの神輿の競演。神幸祭で最も華やぎ、熱気に溢れる時間。漸く神幸祭の先頭を歩き先導する猿田彦の姿まで追いつく。手には、旗が付いた鉾持ち、一本歯の高歯の下駄を履いていた。左側は江ノ電腰越駅。 神戸町:八幡太郎義家と鎌倉権五郎影政 。神戸町は『ごうどまち』と読むのだと妻から教わる。妻はこの近くで生まれ、育った祭り好き。小動神社入り口。 幟旗が一対。神社前には、源義経公と弁慶像が臨時に祀られていたが、腰越は義経公のゆかりの土地。その横には、四神相応の幟(黄色)が立てられていた。そしてその横から清龍(東)・白虎(西)・朱雀(南)・玄武(北)の幟。 小動神社説明板。『主祭神 建速須佐之男命・建御名方神・日本武尊小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということに由来します。縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。元弘3年(1333)5月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。7月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の大規模な祭で、町一帯を回る御輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。』 と。小動神社社殿。 神社近くからの絶景。腰越港と江ノ島。帰りは満福寺に立ち寄る。この寺で源義経が兄源頼朝の許しを得るための「腰越状」を書いたのだ。本殿。 134号線まで行き引き返して来た神輿。 先導の神主一行。 お囃子も賑やか。 緊張の中、巫女さんも暑さで大変。 神輿の競演。「どっこい」、「どっこい」、「どっこいそーりゃ」の掛け声とともに両神輿が揺ていた。

2013.07.21

コメント(0)

-

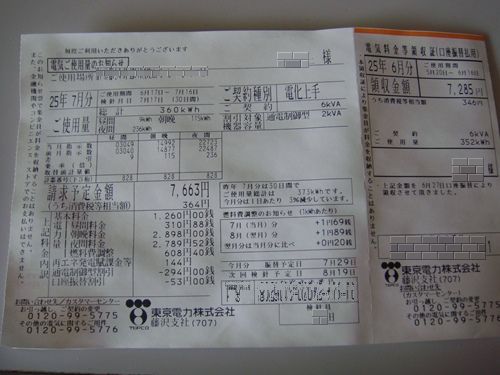

7月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の7月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:6月17日~7月16日(30日間) 電気使用量 昼 : 9KWH 朝晩 : 115KWH 夜 : 236KWH--------- 合計 : 360KWH 金額 :7,663円 先月6月は352KWH、7,285円でしたので、+8KWH⇒+378円のプラスになりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。 購入電力量 :430KWH購入予定金額 :20,640円の結果。今月も大きく12,977円の黒字となりました。 太陽光発電開始以来の電気購入料金の推移です。そして太陽光発電開始以来の売電電力料金の推移です。

2013.07.20

コメント(0)

-

安土城?

レンタカーの車窓から、山上に天守閣の屋根が金色に輝く巨大な城を発見。IPHONEで調べてみると『安土桃山文化村』に建つ『安土城』であることが解った。車を走らせ向かう。車の入り口ゲート。駐車場に車を駐め、近くの観光客に城の近くまで車で行けるのかと訪ねてみた。すると入場券2500円/人を購入しないとダメとのこと。時間も無いので入場を諦め、駐車場から安土城を撮影。山頂付近に忠実に再現された織田信長の居城『安土城』。中は博物館になっていて、戦国時代の事がよく解るとのと。6階は天望台になっていて、伊勢湾が見渡せると。本物の安土城は、琵琶湖東岸の安土山にあった山城。その姿は5重6階地下1階で最上階は金色、下階は朱色の八角堂となっており、内部は黒漆塗り、そして華麗な障壁画で飾られていたとされるのだ。本物の安土城天守は本能寺の変の後に焼失し、詳細な記録もほとんど残っていないのである。しかし残っている数少ない情報を下に、忠実に再現した実物大の『伊勢安土城』。白亜に輝く安土城天守はカメラのズームで見るとさらに壮大 なのであった。因みに伊勢安土桃山文化村の総工費は300億円(うち安土城は70億円)と。次回は時間に余裕を見て、城内の見学に挑戦したいと思ったのであった。

2013.07.19

コメント(1)

-

姫路城?へ

三重県伊勢市にあるミニ姫路城を訪ねました。インターネットの住所で検索し、カーナビに入力し目的地へ。狭い道路への右折進入場所にはこちらもミニな案内表示が、一言『城→』。 狭い道を進み田んぼの行き止まりの場所にあったミニ姫路城。国宝で世界遺産にもなっている本物の姫路城は現在大天守保存修理工事中で、平成21年10月から始まり、概ね5年、2014年春まで間工事が行われているのです。その為、本物の姫路城は現在、家の形(素屋根)の様に覆われてしまっているのです。そして正面から見た際に、実物大の城の絵が描かれているのです。 しかしこのミニチュア姫路城は19年の歳月、材料費1,800万円を掛けて平成19年4月完成したとのこと。ミニチュアと説明せず、このブログの写真を見せられたら姫路城そのものと思うこと間違いなしなのです。天守閣の高さは約2.5メートルの天守、制作者のご自宅の50坪程の前庭の敷地いっぱいに23分の1の城郭が広がっていたのです。正に本物そっくり、すべて手作りとのこと。ご自宅入り口には、屋敷の中に入るときは一言声をかけて欲しいと書かれた表示板がありましたので、『見学させてください』と声をかけましたが返事はありませんでした。製作者の方は、このミニ姫路城作製構想を長い間持っておられ、ミニ姫路城の背景にコンクリート構造物、人家、送電線等が無く、遠く森林のみが背景となる今の場所を宅地として選びここに自宅を建築しながら、併せてミニ姫路城の築城を始めたと。『ミニ 姫路城ご案内図』も掲げてくれていました。もちろんこれも手作り。現存するもの、かつては存在していたものが色分けされていたのです。それを見ると今の本物の姫路城はほんの一部でしかないことが理解できたのです。 現存建物、製作者の復元部分が丁寧に解りやすく『見える化』されていたのです。石垣も見事。この石垣は自然石を小さく切って、これを一枚一枚張り付たものとのこと。気の遠くなる地道な作業であったことが解るのでした。石の色も複雑にそして見事に配置され本物そっくり、いや本物以上。通路に点々と立っている小さい黒いものは登城する武士の姿。陶器で出来ているとのこと。 厩舎の中には馬が、そして前庭には馬に乗る武士の姿も。見事な天守閣、鯱の姿も。すべてFRP製とのこと。 城を囲む白塀も見事な姿で配置されていたのです。石垣の高さ、カーブなども正確な1/23の縮尺で作られていると。何度も本物の姫路城に通い、石垣の高さを実測、石段の数まで数えたと。 真に白鷺城の美しき姿。約30分ほどの見学でしたが、驚嘆、感動の時間だったのです。

2013.07.18

コメント(0)

-

伊賀上野城へ

この日は、土曜日、名古屋駅前のビジネスホテルから三重県津市内にある我が事業所へ早朝出発。レンタカーにて東名阪自動車道を利用して津市に向かう。木曽川を渡る。そして長良川。そして桑名手前で朝の渋滞のスタート。何とか予定に時間内に久しぶりの現場に到着。そして午後は、伊賀上野城に向かうことをした。伊賀街道を利用し上野公園内にある伊賀上野城へ。駐車場に車を止め歩くこと10分弱。目の前に伊賀上野城が現れる。伊賀上野城は、上野台地の北部にある標高184メートルほどの丘に建てられた平山城。 白鳳城と言われているだけあって三層の見事な城。秀吉~家康 そして藤堂高虎 沢山の武将達が絡んだ桃山形式木造建築の重要文化財の城。天守閣からは俳聖殿(はいせいでん)のユニークな屋根が見えた。俳聖殿は、松尾芭蕉生誕300年を記念する建物。松尾芭蕉の旅姿を模したものされ、上層の屋根が笠、下部が顔、下層のひさしは蓑と衣姿、堂は脚部、回廊の柱は杖と脚を表しているとのこと。下層八角形平面、上層円形平面の木造建築であり、屋根は桧皮葺。天守閣天井には、築城を祝う名士の揮毫 『上野城天井絵巻』 が。横山大観の作品「満月」も。天守閣からの眺め、緑が美しかった。 3層からなる城内には、武具・甲冑や藤堂家の遺品などが展示され、所々にくせ者も忍んでいたのであった。 上野城は、1585年(天正13)、筒井定次が築城。関ケ原の合戦以降、築城の名手である藤堂高虎が大改修を行ったと。天守閣は竣工直前の1612年(慶長17)に暴風雨で倒壊。現在の城は、1935年(昭和10)の再建で、城跡は国の史跡の指定受け。見事な甲冑。 藤堂高虎の兜。 伊賀上野城見学後は、この近くにある数カ所の城巡りに 果敢に挑戦したのであった。

2013.07.17

コメント(0)

-

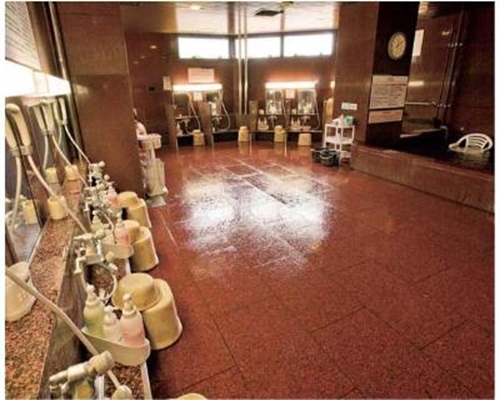

宮崎から大阪へ

この日も早朝起床、そしてこのホテルの名物の大浴場へ向かう。1階に、カプセル&サウナ マリノーヴァが。湯船は、深く、湯船の中に椅子が置いてあるのがユニーク。 未だ4:35、しかし私の他に数人の朝風呂仲間が。半身浴の効能書き。 泉質は、準天然光明石温泉。光明石温泉とは、自然界に存在する放射性元素を含む天然鉱石の中で、最もイオン化作用の強いとされる薬石"光明石"を主たる泉源体としてできたものとのこと。同僚が車で宮崎空港まで送ってくれた。そして利用する飛行機はB737-500。7:50発大阪・伊丹空港行き。離陸後、日向灘を四国方面に。 室津港上空。 室戸岬先端を横切る。徳島県阿南市にある、四国最東端の島、 棚子島と伊島。和歌山市上空。 新日鉄住金和歌山製鉄所の赤き工場ヤード。そして大阪城が左手に、そして着陸態勢へ。

2013.07.16

コメント(0)

-

宮崎へ

この日は宮崎事業所への出張。羽田空港からANAを利用。 飛行機機体は『例の』 B787便。バッテリートラブルで運航を停止していたボーイング787型機が5月下旬、4カ月ぶりに日本での営業運航を再開したのだ。トラブルの原因は特定されていないが、航空会社がバッテリーを改修し、国土交通省が安全と判断して運航再開を認めたのだ。離陸後相模湾上空。我が市の江ノ島がくっきりと。 この画像のどこかに我が家も。 青く輝く箱根・芦ノ湖。そして世界遺産に登録された富士山の雄姿。 未だ残雪が。 未だ頂上まで登ったことのない富士山、そして今や無理!! 渥美半島上空。 中部国際空港『セントレア』 。四国・室戸岬上空。土佐清水市・千尋岬上空。 宮崎空港への着陸態勢に。 客室乗務員がB787の写真をくれた。 無事宮崎空港へ到着。宮崎空港ロビー。 そして宮崎市内にあるある事業所へレンタカーにて向かう。椰子の木の街路樹の道は南国の風景。 昼食に店に立ち寄る。宮崎といえばチキン南蛮! チキン南蛮といえば『おぐら』。 宮崎市内にも複数店舗を持っているが今日は瀬頭店に。 タルタルソースをかけたチキン南蛮発祥の店が『おぐら』。結構なボリューム!!これをナイフとフォークで。甘酢がかかった胸肉と結構コッテリのタルタルソースの組み合わせで超満腹。夜はホテル近くの店で事業所所員との懇親会、総勢12名。 県立病院前の店『こくぶ』 。みやざき地頭鶏(みやざきじとっこ) の旗が店頭に。地頭鶏(じとっこ)とは、宮崎県および鹿児島県の旧島津領地において古くから飼育されていた在来種。地頭鶏炭火焼き美味しかった!!!。こりこり感が抜群。長芋の餅風味。 そして締めはこれも宮崎名物『冷や汁』 。いわゆる「味噌汁ぶっかけ飯」の一種。ほぐした豆腐、輪切りの胡瓜、千切りの紫蘇、茗荷などが混ざっていてそして良く冷えていてこれぞ美味。

2013.07.15

コメント(0)

-

積丹半島経由で

午後は早めに仕事を完了、そして札幌への岐路は時間に余裕が出来たため、積丹半島経由で帰ることに決定。泊村と神恵内の間の海岸、神恵内の方向。積丹半島の周遊路はトンネルだらけ。旧道のトンネルは入口が塞がれていた。 積丹半島の観光地で有名な神威岬 。こちらも巨大なロウソク岩。 神威岬に到着。 神威岬のゲート、昔は女人禁制であったと。昔、源義経に恋いこがれたアイヌの娘が、義経を追ってこの岬から海に身を投げ、先端の岩になったと。「和人の船、婦女を乗せてここを過ぐればすなわち覆沈せん」と恨みの言葉を残し、以来、女性を乗せた船が沖を通ると必ず転覆したので、女人禁制となったとのこと。 地平線が円く見え、海は静かに、心癒される景色がひろがっていた。積丹ブルーの海が。 神威岬の灯台。 先端まで歩くと積丹ブールの海と神威岩が。(売店のパンフレットを撮影)一輪の可憐な黄色いエゾカンゾウが見送ってくれた。 島武意海岸(しまむいかいがん)へ。駐車場と海岸の間には尾根が横たわっており、人一人が通るのがやっとのトンネルがそれを貫いていたのです。昔、ニシン漁が盛んだった頃に、ニシンを海岸から運ぶために人の手によって掘られたトンネルとのこと。 なかなか秘境めいていてなかなかの雰囲気。トンネルの長さは約60mほどあり、ライトの明かりはないので昼間でも真っ暗。身長の高い人ではトンネル上部にあるボルトに頭を引っかける恐れもあるので要注意。「日本の渚百選」にも選ばれた美しい海岸。この海岸も、目の前にいきなり真っ青な積丹ブルーの海が広がっていた。左手に見えている大きな岩は屏風岩。 積丹半島を1周して、余市経由小樽へ。小樽運河の風景。内陸に水路を掘ったものではなく、沖合を埋立て、陸との間に出来た水路であり、「埋立て式運河」と呼ばれるものであるとのこと。昔はヘドロが溜まって悪臭が漂い、運河全体を埋め立てる計画まで上がった、この運河も今では小樽を代表する観光スポット。小樽運河の真向かいにある色内一丁目交差点。出抜小路のシンボルタワーは、その昔小樽入船町にあった望楼「火の見やぐら」を模したもの。 出抜小路を歩く。運河に面した表側から荷物を入れ、この通りを使って荷物を運び出していた(抜いていた)ことから、その名が付いたと言う説もあるとのこと。 「NHKテレビ全国放送全国コロッケコンクール金賞」のコロッケを購入。NHK?コロッケコンクール?まったく訳の解らないない賞 ??でも旨かったのであった。小樽キャンドル工房、ツタの緑で覆われた石造倉庫は独特の外観。 小樽運河食堂。石造りの歴史的建造物を小樽運河沿いの代表的な飲食施設に。古き良き時代を表現し、温かい北海道の良さを感じられる場所。 自転車も昭和時代を思い出す逸品。子供のころ、このような自転車を三角乗りで乗り回していた事を想い出したのであった。そして札幌のホテルに到着し、この夜はホテル近くでジンギスカンを楽しんだのであった。

2013.07.14

コメント(0)

-

高島旅館(その2)

早起きの協力会社の社長と朝風呂へ。 もちろん貸し切り状態。 露天風呂。 一人ゆっくりと。 露天風呂から、内湯を。朝風呂仲間が一人追加。ナトリウム泉。旅館の前庭からの岩内山。朝日が高島旅館に。 玄関。まだひっそりと。 朝食の生卵は『癒し鶏の卵』と。ベーコン入り目玉焼き。朝からイカソーメン。この日も朝から食べ過ぎ!!。 そしてこの日の仕事、安全TOP パトロールの現場事業所へ。

2013.07.13

コメント(0)

-

高島旅館(その1)

倶知安の仕事を終え、次の訪問地の共和町そして岩内町へ。両町での仕事を終えこの日の宿は高島旅館。知る人ぞ知る、岩内温泉・高島旅館に到着。 フロント。 ロビー。 到着が遅かった為か館内に客の姿は少なかった。そして夕食、この旅館を選んだのは、この時期、魚貝類が食べきれないほどの料理が出てくると以前利用した同僚の話から。夕食の準備が出来たとの案内で夕食会場の部屋へ。大きなボタン海老2尾、ホッキ貝なまこ酢 アワビ1個、青ツブ、空豆。 巨大ヒラメの生き造り。食べてる間中、ヒラメは、バタバタと動いていたのだ。刺身はぷりぷりで超美味。 七輪で炙って。 焼き上がりをかぶりつく。アワビの刺身。お姉さんから「切りますか?そのままかぶりつきますか?」と訊かれ、切ってもらうことに。コリコリ感が最高。山葵も本物。 そしてアワビの肝醤油で。 バフンウニ。 モンケ(メバル)の塩焼き。 浜鍋。カニ、アサリ、あん肝そして野菜類も豊富。出来上がり。デザートは、??産のメロン。

2013.07.12

コメント(0)

-

倶知安へ

この日は北海道・倶知安への出張。羽田空港から新千歳空港へ、そして同僚の運転するレンタカーで倶知安へ。途中道の駅「フォーレスト276大滝」 で昼食休憩。新千歳空港と洞爺湖・ニセコ方面を結ぶ国道276号沿いの道の駅。 店内にはピザを役大きな石窯が。 溶岩プレートを使って石窯でピザを焼き上げるとのこと。洞爺湖を写した航空写真。 途中目の前に羊蹄山の姿が。日本百名山に選定されている標高1,898mの成層火山。富士山によく似た整ったその姿から、郷土富士として蝦夷富士(えぞふじ)とも称されている山。山頂には雲が。倶知安市内の交差点でのカーナビの表示。交差点名は『北1西1・南1東1』との表示。倶知安の町は碁盤の目の様に整然と区画整理されて、綺麗な町並みが続いていた。開拓当初から区画整理がきちんとなされていたのであろう、倶知安という独特の地名の由来はアイヌ語から「クッ・シャン・イ」(管のようなところを流れ出る場所)や「クチャ・アン・ナイ」(狩り小屋のある沢)と言われ、諸説がありはっきりとしないと。。倶知安駅。羊蹄山やニセコのスキー場への観光玄関駅。JR倶知安駅前では、可愛らしい雪だるまのマスコットが出迎えてくれた。この雪だるま、倶知安町らしくスキーの形をした柱の上にちょこんと乗っていて、鼻は北海道の形をしていたのです。 そしてこの日の目的地である倶知安労働基準監督署へ。

2013.07.11

コメント(0)

-

ハチミツ(蜂蜜)

先日、今年初めての蜂蜜の採取を行ったことは既にブログにUPしました。ミツバチたちが集めてくれたハチミツです。妻が通販で瓶を購入し、これを熱湯で1本1本加熱殺菌した後、瓶詰めしてくれました。ラベルも妻の手作り、『JINさんのおいし~い蜂蜜』 です。蓋はまさしく水飴等の混ぜ物がない100%天然のはちみつ『Pure HONEY』。裏には採取日や生産者の住所、名前も記入してあります。 琥珀色の『百花蜜』 。『百花蜜』とは、さまざまな花の蜜がブレンドされたハチミツのこと。ハチミツの蜜源となる花は、春先から秋に咲くのです。春先には、梅、菜の花、桜、レンゲ、初夏には、アカシア、クリなどが開花します。そのため、百花蜜は、春、夏、秋と季節ごとに、色や味わいが違ってくるのです。瓶詰めした完成品です。 会社の同僚や友人、そして妻の友人等多くの方から 注文をいただきました。濃厚な花の香りをもつハチミツ、そして 四季折々の花物語が詰まってるハチミツの味を味わっていただきたいと思っている『素人養蜂家』なのです。

2013.07.10

コメント(3)

-

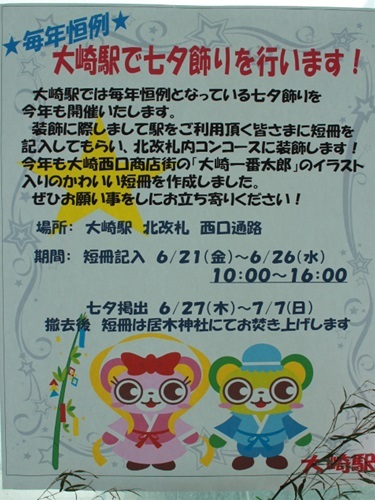

大崎駅 七夕飾り

通勤に利用するJR・大崎駅で今年も七夕飾りが行われています。6月下旬から、北口改札・西口通路に大きな竹が横にされ置いてあり、この場所を利用する方々に短冊に願いを記入してもらっていたのです。そしてその七夕飾りは先日まで、北改札内コンコースに移動され飾られていたのです。今年は被災地復興支援の願いを込めて開催されているのです。七夕飾り終了後、願いが込められたこの短冊は近くにある居木神社に奉納され、焚き上げられるとのこと。今年の湘南ひらつか七夕まつりも天候に恵まれ非常に賑わったとのこと。それにしても、数え切れないほどの願い事がくくり付けられていて、短冊の向こうに願いを書いた様々な人の顔を思い浮かべることが出来るのであった。これも日本の古き良き伝統風習、大切にしたいと。

2013.07.09

コメント(0)

-

さくらんぼ

同僚が蜂蜜のお礼にと、さくらんぼを送ってくださいました。甘いもののお返しとのこと、お気遣い恐縮です。真っ赤に輝く粒ぞろいの宝石が二箱。国内で最も多く生産されている品種。大正元年頃、従来の品種のナポレオンと黄玉を交配してできた「佐藤錦」。名前は交配育成した山形県東根市の佐藤栄助に因んで1928年(昭和3年)に命名されたとのこと。苗の販売業者が渋る佐藤栄助を押し切り「砂糖のように甘い」という意味も込めて名づけたとのこと。さくらんぼは、桜の実という意味の「桜の坊」の「の」が撥音便となり、語末が短母音化したと。子供の頃、みつまめの缶詰の中に入っている一つだけのさくらんぼが欲しくて・・・・・。生産者のご家族の写真が表紙を飾っているパンフレットも同封されていました。「朝一番で収穫、完熟のさくらんぼをその日に発送」とのこだわり。さくらんぼ狩りは、例年6月中旬に観光果樹園がオープンし、6月中旬には「佐藤錦」、7月初旬には「ナポレオン」の最盛期を迎えると。食べてうれしい、もらってうれしい赤い宝石「さくらんぼ」。梅雨開けて 陽射しに光る さくらんぼ 赤い宝石 輝いて夏・・・・・・・・・・詠み人知らず

2013.07.08

コメント(0)

-

ジャガイモ堀り

先週は我が旅友がジャガイモ掘りの応援に来園くださいました。現在でも野球を趣味とするスポーツマン。逞しい助っ人なのです。 こちらは男爵系『シンシア』。目が浅く、たまご型でつるりとキレイな形。煮くずれしにくく、どんな料理にもよくあうと言われており毎年栽培する品種。ご自宅でも菜園をやられているだけあり足腰もしっかり。 フランス生まれの品種を北海道で育んだじゃがいも『シンシア』。 そして今日はこのジャガイモを自宅まで運びました。こちらは『シャドークイーン』 。一輪車にいれ自宅までヨイショ、ヨイショと。 こちらは小粒の『インカのめざめ』 。原産地・南米アンデスのジャガイモを日本向けに改良したもの。鮮やかな黄色と、コロコロと小粒な姿、栗かサツマイモを思わせるホクホク感で、人気のある高級ジャガイモ。 シャドークィーンは、外見さは黒っぽい濃い紫色をしていて、中は鮮やかな濃い紫色。 『インカのめざめ』を早速楽しみました。軽く塩を振ってそしてバターを塗って。黄色い実が、一味違う鮮やかさを演出してくれたのです。

2013.07.07

コメント(0)

-

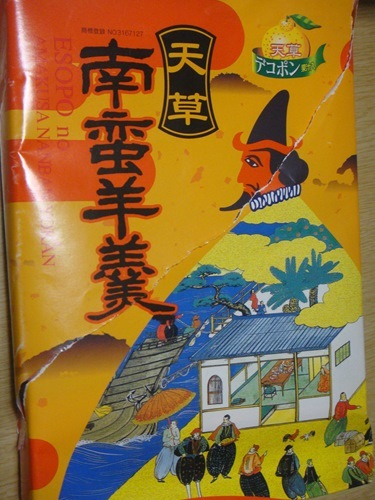

天草・南蛮羊羹

天草出張時に購入した南蛮羊羹を食べ忘れていました。安土桃山時代に季節風に乗って漂着した南蛮船が、キリスト教や珍しい果実を持ち込んだと。 南蛮羊羮は、こうした天草島の歴史とロマンに満ちた伝説を後世に伝える銘菓とのこと。包装紙、箱には南蛮人の姿が描かれていた。箱の中には2本の羊羹が。南蛮羊羹についての説明書も添付。 地元天草特産品である『 デコポン果汁 』の香りがし、それほど甘くないので食べやすい逸品です。

2013.07.06

コメント(0)

-

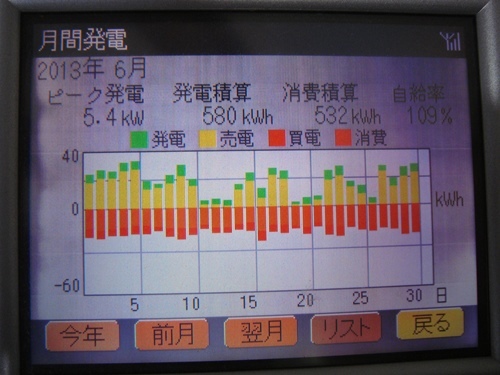

6月の発電実績

我が家の6月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 実績報告です。 発電量 : 580KWH買電量 : 532KWH売電量 : 423KWH発電量は僅かに600KWH越えはなりませんでしたが、自給率 109% と言う稼働実績となりました。今年の6月はほぼ順調で、去年の発電実績を大きく上まわりました。ピーク発電量も5.4KWを達成していますので、パネルは順調に稼働していることが解ります。6月4日はこの月最高の発電量32KWhを記録しました。6月1日からの1週間は梅雨の時期としては発電量が高いレベルで推移したことが解るのです。 中旬から下旬にかけても、天候に恵まれ発電量が上がっています。 発電開始以来の月別発電量実績です。紫色が本年2013年の実績です。今年の6月は昨年、一昨年に比べて発電量が高い事が解ります。今年はこれまで昨年以上に発電量が増えていることも解るのです。今年の売電金額の推移です。6月も2万円以上の売電金額となりました。

2013.07.05

コメント(0)

-

キュウリ

我が農園のキュウリが収穫の最盛期を迎えています。五月の連休前に10本ほどの苗を購入し植え付けました。 キュウリの茎は折れやすいので、支柱とネットで誘引しています。スーパーに出ているものにも負けないくらいのスマートな形。毎日3~4本程度は収穫できるのです。食べきれないのです。 一部は会社の同僚へ。

2013.07.04

コメント(0)

-

アーティチョーク

我が趣味の養蜂場のある農園のアーティチョークが今年も開花を始めました。和名はチョウセンアザミ(朝鮮薊)。元は野生のアザミであったが、古代ギリシャ・ローマ時代以降、品種改良が進んで今日の姿となったとのこと。日本には江戸時代にオランダから渡来したとのこと。アーティチョーク・グリーングローブ(Artichoke Green Globe)という品種?直径10cmほどのピンクがかった紫色の球のような見事な花をつけています。フランスやイタリアで好まれる野菜でもあるのです。にぎりこぶしより大きい頭花の蕾をゆでて食べるとのこと。なるほどヨーロッパ旅行時の八百屋では、かご一杯の食用の大きな蕾が売られている光景を見かけた記憶が。しかし我が家では未だ・・・・・。

2013.07.03

コメント(0)

-

今年初めてのスイカ

千葉に住む知人から今年の初物のスイカが送られて来ました。箱を開けると巨大スイカが二つ。今年は天候不良によりスイカの生育は遅れているとのニュースもありましたが。千葉・冨里産・生産者の名前入り。さてさて中はどうなのでしょうか?冷凍庫に丸ごと入れて冷やしておいたものを、来園された農園で同僚達と。 皮が薄く甘みたっぷり、今年の初物を楽しんだのです。

2013.07.02

コメント(0)

-

ビービーツリー

我が趣味の農園の片隅に植えてある「ビービーツリー」が初めて花をつけました。趣味の養蜂を始めた3年前にこの木の存在を知り通販で苗木を購入したのです。蜜源の少ない夏季におよそ1ヶ月にわたり花をつけるため、 貴重な夏の蜜源植物として、育てているのです。。我がミツバチ達が賑やかに訪花を始め、蜜を集めているのです。

2013.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月19日~2025年12月21日 愛…

- (2025-11-19 00:00:12)

-

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…

- (2025-11-18 15:50:22)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- シャカサインで感じるハワイの風

- (2025-07-28 18:59:01)

-