2013年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

我が家のグラジオラスの花々

我が家の庭のグラジオラスが次々と開花しています。春先に球根を購入し植え付けたもの。 別名、トウショウブ(唐菖蒲)、オランダショウブ(阿蘭陀菖蒲)。名前は古代ローマの剣であるグラディウスに由来し、葉が剣に類似していることが根拠と言われているのです。日本では明治時代に輸入され、栽培が開始されたとのこと。 危険ないわれの花ですが古代では、恋人達の暗号になっていたとのこと。グラジオラスを花束や籠に入れ花の数で恋人にデートの時間を知らせたと。 我が家のグラジオラスの花も、花色のバラエティーが非常に豊富なのです。 雨風に弱いのが弱点。 葉が数枚出てきたら支柱を立てるのが良いのですが・・・なかなか。 二色咲きの品種が好きなのです。様々な花色を楽しんでいるのです。

2013.06.30

コメント(0)

-

大阪・御堂筋散歩

この日は大阪・御堂筋の早朝散歩。ここ御堂筋には、市民や国内外からの来訪者に親しまれるアメニティ豊かな芸術・文化軸として整備していく目的で、沿道企業等からの寄付により、世界的にも一級品である彫刻が設置されているのです。 以下の作品の説明は、大阪市が掲載の『御堂筋彫刻ストリートの説明を流用したものです。最初は『二つに分断された人体』 イギリスが誇る巨匠ヘンリー・ムーアは、20世紀を代表する彫刻家の1人である。彼の作品を抽象と呼ぶか具象と見るかはさておき、彼が執拗にこだわり続けた主題が、「横たわる人体」を始めとする具体的なものであったのは確かである。この作品も、一連の人体像の1つであり、単純化された凸面と凹面の構成によって格調高いハーモニーを奏でている。 『髪をとく娘』 太い縄のような豊かな髪、豊満な肉体が目をひく大胆な作品であり、原始彫刻とキュビスムが融合して発展したものである。空を見上げてゆったりと髪をとく姿は、穏やかで温かな印象を受け、バルタサール・ロボの理想である女性の豊満で優美な部分が象徴化されている。『アコーディオン弾き』オシップ・ザツキンは、ロシア出身で主にフランスで活躍したキュビスムの彫刻家であり、アフリカなどの土着美術に影響を受けた。この作品は、1924年に制作された同名の彫刻を1962年にリメイクしたものであり、自己の造形を生み出そうとして模索していた時期の前作に対し、穏やかで物静かな雰囲気を漂わせている。『レイ』佐藤忠良は、現代女性の身体の線やプロポーションの美しさを自然なポーズの中に漂わせた作品で知られ、わが国具象彫刻界の代表的な作家である。この作品も、「モデルの素朴で健康な姿態にひかれ、この身体にことさらの演技的ポーズをさせずに彫刻してみたかった」と彼自身が語るように、人間の自然な身体をみずみずしく表現している。『女のトルソ』力強く簡潔な線とヴォリューム感。この「女のトルソ」は、平面の集まりとして再構築されたキュビスムの特徴を示しつつも、厳格なフォルムから解放された自由な表現がみられる。抽象と人間の内面表現を融合させたザツキンの特色がよく現れた、彼の最盛期の作品である。『踊り子』モナ・リザも、アダムとイヴも、精悍な騎士も、フェルナンド・ボテロが描くと、太っちょのまんまるに変身してしまう。戦後の具象画家の中でも彼ほど際立ったスタイルをもつ美術家は珍しい。この作品は、他の彫刻家の裸婦像よりも肉付きがよく、ユーモラスで温かい。まさに彼の絵画の延長線上の造形である。。『イヴ』 オーギュスト・ロダンは、「考える人」「カレーの市民」「バルザック」「地獄の門」などの彫刻で知られる近代彫刻の父である。この作品は、彼の最も充実した創作活動時期のもので、その身をよじるポーズといい、量感ある肉付けといい、いかにも彼らしい骨太で存在感のある力作である。『大空に』流れるような体の動きが美しく、見る者の視線は、自然に空へと向けられる。高く上げた少女の手には、今にも飛び立ちそうな鳩がいて、その手の先に希望が見えるようである。 『啓示』 この作品は、天から落ちてくる「神の声」と、それを受けとめる人間を表現しており、作品では、直線と曲線、鋭角と穏やかなカーブ、天を指す手と地に向かう紡錘形の物体、密と粗など、背反する要素の組合せによって、人間を超える不可視な存在を暗喩し、「神の啓示」という宗教的なテーマを見事に具現している。『ヘクテルとアンドロマケ』ジョルジオ・デ・キリコは、形而上絵画の創始者で、後のシュールレアリスム運動にも大きな影響を与えた。彼の作品を貫くのは、卵型の頭、紡錘形の脚、螺旋になった腕をもった人体である。この作品も、そのような彼のスタイルが表れた作品であり、主題であるギリシャ神話も、ギリシャに生れ育った彼が得意とした題材である。 『御堂筋完成五十周年記念碑』 『明治22年鉄道の開通によって、大阪駅を玄関とした南北軸の道路の必要が叫ばれ、大正15年巾44m長さ4050mという、当時としては類をみない大規模な街路御堂筋の小路に着手し、昭和12年 3375万円の巨費を投じて完成しました。その後今日まで、道路の使われ方や周辺の様子は、時代の移り変わりにともなって、幾多の変革をくり返しながらも、道路の構造は完成時と変わることなく、関西の経済・文化を支え、また、都心のオアシスともなっている大坂を象徴するメインストリートです。御堂筋完成50周年を迎えるにあたり、ここに記念碑を建立します。昭和62年8月10日 建設省 大阪国道工事事務所』と刻まれていました。『水浴者』 すらりと伸びた脚、布の線の動きによって暗示される両腕、はちきれそうな胸、愛くるしい顔。水浴を終え、水から上がったばかりの少女の一瞬のすがすがしい姿態が見事にとらえられている。作品の骨格が基礎的な立体で構成されているにも係らず、具象的な印象を与えるのは、マルチェルロ・マスケリーニのロマンティストとしての資質ゆえであろう。『ボジョレーの娘』ワインで有名なボジョレー地方の若い女性を、頭にブドウを載せたさっそうとした姿で表現している。この作品は、華やかで親しみやすい作風で知られた富永直樹の特色のよく表れた晩年の小品である。 『ダンサー』 胸の前で腕を組み、静かにたたずむ若い踊り子。うっすらと微笑を浮かべた口もと、横を向いて何かを見つめる優しい眼差し、細く伸びた足。この作品には、叙情がみずみずしく漂っている。ヴェナンツォ・クロチェッティは、現代イタリアを代表する具象彫刻の大家であり、「踊り子」シリーズは、彼が長年にわたって制作し続けるテーマでもある。大阪市役所庁舎 淀屋橋の下を流れるのは土佐堀川。 『日本銀行大阪支店』 土佐堀川沿いのビル群。 『陽だまりに遊ぶ』 」 藤木 康成 作。土佐堀川・御堂筋に架かる淀屋橋から北西に肥後橋までの道沿いにも数えると10体の彫刻が。そしてこの日の早朝散歩を終え我が関西支社へ。

2013.06.29

コメント(0)

-

岡山駅前

この日は岡山駅前のホテルに宿泊。ホテルの近くの、岡山市の中心部を北から南へ流れる西川用水雨の西川緑道公園。 平和像。郷土の香り高い文化を象徴するとともに空襲当時の惨禍を回想して再び戦争の不幸を繰り返さないよう世界恒久の平和と郷土永遠の幸福を願う像とのこと。道路には桃太郎を描いた下水のマンホールの蓋が。 こちらは水道のマンホール。岡山駅前。 岡山駅前に立つ像。「青春感謝」 と。 台座の横に「胸に無限の覇気あれば、守れ不屈の意気の香を。」と。帰宅後調べてみると、昔の有名な高校が寄贈したとのこと。見事な噴水。まるでタンポポの綿毛の如し。サル、イヌ、キジを従えた桃太郎。そして岡山駅から新幹線で新大阪へ。遠くに岡山城が。

2013.06.28

コメント(0)

-

海の幸そして山の幸

佐賀・伊万里の親友のNさんが、巨大なサザエをまたまた送ってくださいました。丁度私が出張中だったため、妻が早速一人でサザエの壺焼きでいただいたとのこと。私も茹でて保存しておいたものを、帰宅後楽しませていただきました。そしてご自身で瓶に詰めていただいたのでしょうか。 ぎっしり詰まった瓶2本。 バフンウニでしょうか、味が濃厚。 そして私が天草から買ってきたあおさ海苔の味噌汁。 アオサは潮の満ち引きのある浅い海の岩などに付着して生息・繁殖する海苔。 潮の香りいっぱいの味噌汁。 青海苔の佃煮もご飯に乗せて。 そしてきのこの盛り合わせは北海道から。 椎茸も肉厚。 ホワイトアスパラとグリーンアスパラ。

2013.06.27

コメント(0)

-

ハチミツ絞り

この日は、今年最初のハチミツ絞り。蜂友のEさんと内検終了後に自宅に戻りいよいよ開始。妻が事前準備してくれていて早速開始。蜜蓋を包丁で削ぎ落とす妻。 その下には輝くハチミツが。 遠心分離器に入れる。タンクの下には黄金のハチミツが貯まってきた。 妻の手も大夫慣れて蜜蓋取りの作業も捗る。そしてタンクにはハチミツがジワジワと貯まる。 下部ノズルを開けると、香り豊かなハチミツが流れ出す。下には妻のアイデアの3段フィルターが。 フィルター最下部からは透き通った黄金のハチミツが。 蜂友のEさんのお持ち帰り分2本。そして我が家の容器にもたっぷりのハチミツが貯まってきた。 約15kgの大収穫。 妻が瓶をネットで購入、そして瓶詰めへ。

2013.06.26

コメント(0)

-

函館へ(その2)

トラピスチヌ修道院に向かう。函館市郊外にあるトラピスト会系の日本最初の女子修道院。1898年(明治31年)にフランスから派遣された8名の修道女によって創立されたとのこと。その後1925年(大正14年)に失火で本館を焼失したが、翌年から再建に着手して1927年(昭和2年)に落成したと。入り口の門をくぐると最初に聖ミカエル像が出迎えてくれた。現在、国内の男子修道院は2ケ所、女子修道院が5ヶ所あると。孔雀の尾羽のような文様の翼を有した姿で、また、右手に剣を持っている。 正式には「厳律シトー会・天使の聖母トラピスチヌ修道院」というのです。簡単に「天使園」と言う場合も。 右側には売店と資料室、通路の真ん中には聖母マリア像。左側には旅人の聖堂が。 両腕をゆったりと広げ、すべての人を優しく迎え入れる姿から、「慈しみの聖母マリア」と呼ばれ、親しまれていると。旅人の聖堂の内部。自由に観光客も入ることができた。巡礼の方が静かに祈りをささげたり、瞑想のひとときを過ごせるようにとの願いをこめて、2000年の大聖年を記念して建てられたのだ。聖堂内には祭壇も備えられ、ミサを捧げることもできるのだと。美しい庭園。 ルルド。南フランスにあるルルドの洞窟を模して作られ、「ルルドの聖母」として広く知られてるとのこと。パンフレットによるろ、1858年に聖母マリアが、18回にわたってルルドの近くにあるマッサビエルの岩窟で、14歳の田舎娘ベルナデッタ・スビルーの前に現れ、ベルナデッタが聖母マリアのお告げに従って掘り当てた泉が、さまざまな病気の治癒をもたらしたという言い伝えに基づくもの。聖母マリアを見上げてひざまずいているのが、少女ベルナデッタ。泉の水によって心身の病を癒されるという奇跡から信心が広まり、多くの教会や修道院にはこのようなルルドが造られていると。正面左手の建物は、1913年(大正2年)に建てられた司祭館。修道女の信仰生活を指導するために、男子のトラピスト修道院や、司教の任命によって、司祭方が派遣されるのだと。聖テレジアの像。フランスから1936年に送られたもの。カルメル会修道女として徳を磨き、「私が天に昇りましたら、地上にバラの雨を降らせましょう」という最後の言葉から、胸に抱いた十字架にはバラの花が飾られていると。再び正面へ戻る。 再び函館山頂上まで車でむかう。途中ガードマンが交通整理をしていて車は17:00までには山から下りないといけないと。残された時間は30分。函館山頂上から35年ぶり?に見る函館の街。よく晴れた日には津軽海峡、青森の下北半島まで見渡すことができるとのことであるが残念ながらこの日は確認できなかった。標高334mの山頂から観る夜景は、日本三大夜景、そしてナポリ、香港と並び、世界三大夜景にも挙げられているのである。山頂展望台から見下ろす角度や、市街地や麓の街々との距離など、絶妙の地理条件で展開される極上の夜景は、「宝石箱を開いた瞬間の感動」、「星が舞い下りて来た街」と形容され、夜景好きならずとも感動することまちがいなし。もちろんこの日は夜景見物は出来ずに、パンフレットを見て『見たつもり』 。望遠レンズで函館ハリストス正教会を撮影。1861年聖ニコライが来日した日本正教会発祥の地。函館市元町にあり、ロシアビザンチン様式の聖堂は港町函館のシンボル。 箱館山 ロープウェイ。山麓駅から山頂駅まで3分。 遠く山麓駅の姿も望遠で確認できた。 そして函館空港へ。帰路便が既に到着していた。 函館の夕焼け。

2013.06.25

コメント(0)

-

函館へ(その1)

北海道の最終日は函館へ。雨の中、ホテルを早朝出発。定山渓温泉を通過。「札幌の奥座敷」とも呼ばれている温泉。 そして車窓からは羊蹄山が見えて来た。標高1,898mの成層火山。富士山によく似た整ったその姿から、蝦夷富士とも呼ばれているのだ。頂上には傘雲が、そして残雪も僅かに確認できた。洞爺湖岸の「とうや・水の駅」でトイレ休憩。 洞爺湖に浮かぶ4つの島の総称が中島。最大の大島には多数の野生ジカが生息するとのこと。湖岸には与謝野寛・晶子の歌碑が。「船つけば向洞爺の桟橋に並木を出でて待てるさとびと 寛」「山畑にしら雲ほどのかげらふの立ちて洞爺の梅さくら咲く 晶子」洞爺湖の湖畔のあちこちには彫刻が展示が。作品名:波遊作者:折原 久左ェ門(Kyuzaemon Orihara)大きなポプラの木。樹のそばに「いのちの樹」と書かれた看板があった。 桟橋横にあるこのポプラの巨木は、湖畔周辺で最も背が高い目立つ樹で、定期船が通っていた当時、船長にとっては灯台のような役割を果たしていたと。樹齢120年余り、現存するポプラでは道内最高齢と推測され、幹の周囲が6.6mもあるこの老木は、生命のエネルギーさえ感じさせてくれる、地域住民にとってのシンボル。再び湖岸を走る。浮見堂公園。 虻田洞爺湖インターチェンジから道央自動車道で函館に向かう。 途中雨もやみ前方には青空が。 函館近くでの仕事を済ませ、昼食のために五稜郭へ。五稜郭タワーは、特別史跡五稜郭に隣接する展望塔。高さは98mとのこと。展望台からの五稜郭。五稜郭は、江戸時代末期に蝦夷地の箱館府(現在の北海道函館市)に建造された城郭。新政府軍と旧幕府軍との最後の戦闘・箱館戦争が行われた場所。旧幕府軍の蝦夷地での根拠地から五稜郭の戦いとも呼ばれているのだ。復元された箱館奉行所。タワーの展望台には土方歳三の座像が。 遠く函館山の山頂のテレビ塔。 そして目的の昼食の店へ。和食レストラン「旬花」。そして更なる目的はこれ。店員が生け簀から掬い上げてくれた活きイカ。 旬のイカは身がやわらかく透明。ゴロが溶け出したら食べ頃と店員が。イカとゴロの旨みが絡み至福の瞬間。 サクサクのイカゲソ揚げも美味。 「旬花御膳」を注文。土方歳三像。 幕末期の幕臣、新選組副長。函館山へ向かう。途中各種の路面電車とすれ違う。 金森赤レンガ倉庫。函館ベイエリアの顔ともいえる人気の観光スポット。明治20年に営業倉庫業用として造られた赤煉瓦倉庫は明治40年、函館大火にあったが、昭和63年、現在の金森赤レンガ倉庫と生まれ変わり知名度を高めているのだ。旧北海道庁函館支庁庁舎(函館市写真歴史館) 。1909年(明治42年)築。木造2階建、正面はルネッサンス風の意匠。 函館 四天王像。今井 市右衛門:北海道最初の新聞社の北溟社を設立。平田 文右衛門:函館繁栄のため造船所、器機製作所、学校、病院、新聞社の設立。渡邉 熊四郎:世界各国の商品を普及、書店を開きて文化に尽くし 海運業を計りて貿易に貢献、また巨費を投じて函館病院を再建。平塚 時蔵:西洋雑貨の販売を業とした四天王の一人として公共事業に尽くし、私財を投じ ては慈善事業に貢献、四天王のうち最も長命、後輩の指導に尽くした。 旧開拓使函館支庁書庫。函館最古の煉瓦建築。 旧函館区公会堂。明治時代に建設されたコロニアルスタイルの西洋館。国の重要文化財に指定されている。

2013.06.24

コメント(0)

-

由仁町へ

この日の仕事は由仁町にある我が社の事業所訪問。札幌市の東、約42kmに位置する町。地名の由来は、アイヌ語の「ユウンニ(温泉のある所)」からとのこと。途中に小さな川が。川の名前は「ヤリキレナイ川」 アイヌ語で「魚の住まない川」を意味する「ヤンケ・ナイ」、または「片割れの川」を意味する「イヤル・キナイ」と言われている。明治時代に、たびたび氾濫した河川を住民が「ヤリキレナイ川」と呼び始めたのが読み方として定着したといわれるとのこと。 そして由仁町の下水マンホール。 中央にキタキツネとその周りに町の特産品の米、りんご・玉ねぎ等がデザインされていた。 こちらは、町の花「キク」がデザインされていた。由仁町で発見されたマンモスゾウとオオツノシカの化石から、これを記念して描かれた壁画。マンモスゾウは約400万年前から1万年前頃までの期間に生息していた巨大な牙が特徴。オオツノシカはマンモスゾウや毛サイと並んで氷河期を代表する動物。帰路に由仁温泉に立ち寄る。観光案内などには、由仁温泉よりも「ユンニの湯」として紹介されることが多い。日帰り入浴も可能とのことだが時間が無く諦める。ここの売店でも様々な色のアスパラガスが販売されていた。そして近くにあるゆにガーデンにも立ち寄る。日本最大級の英国式ガーデンとのこと。 菜の花も今が盛り。 暫く歩くとブロードウォークに出た。手入れされた芝生が見事。チャイブはネギに似た繊細な香りを持つヨーロッパやアジア原産のハーブ。エリア内のコテージ。ステンドグラスのあるチャペルでガーデン・ウェディングができるとのこと。 香りが強い白のライラックの花。ヨーロッパでは白い花のライラックを家に持ち込むと不吉なことが起こるとされていると昔誰かから聞いたが誰かを思い出せないのである。 濃い紫のライラック。 紫に白ぶちのライラック。100円で乗り放題のバスが観光客無しで走っていた。白の絨毯、花の名は? ルピナスの群生地。花の様子がフジに似ており、花が下から咲き上がるため、ノボリフジ(昇藤)とも呼ばれる花。 以前の北欧旅行で、スウェーデン~ノルウエー~デンマークのどこへ行っても道路沿いや牧場の周辺で見られた花。 アリウム。この紫色の小さな紫陽花のような花がたくさん集まってボールのように。この後、札幌まで戻り、この夜は札幌に本社を持つ協力会社の幹部との懇親会。

2013.06.23

コメント(0)

-

北海道庁旧本庁舎へ

北海道大学を出て北海道庁旧本庁舎へ向かう。 かつて北海道庁の本庁舎として建築された煉瓦造りの西洋館(国の重要文化財)。「旧道庁」や「道庁赤レンガ庁舎」、「赤レンガ」などと呼ばれ、親しまれているのである。前庭には本郷新作の「北の母子像」が。高さ195センチのブロンズの「北の母子像」は、全身で母の愛を受けようとすがる子と、しっかりと子を抱き、両足を広げ大地に立つ母の姿。胸に抱いた子に優しい眼差しを向ける母の姿は、慈愛に満ちた永遠普遍の愛を表現しているのである。北海道庁旧本庁舎のMAP。 前庭の池には大きなそして見事な睡蓮の花が咲いていた。 濃いピンクの花も。 印象派を代表するフランスの画家クロード・モネの有名な作品である『睡蓮』の連作を思い出させる光景。キショウブ(黄菖蒲)が水面に映り美しかった。アヤメの仲間は、黄色い花は少数派。いかにも日本的な風情だが、ヨーロッパ原産。明治21年建築の、ドームを載せたアメリカンネオバロック様式のれんが造りの庁舎。 「赤れんが」の、左右対称の建物の中央には、八角塔がそびえたっていた。雨に煙る中央八角塔と屋根窓そして煙突と換気塔が開拓時代を醸し出していた。この場所は何回か訪れていたのであるが、中に入るのはこの日が始めて。明治時代を感じさせるデザインの階段があり、まさに明治時代にタイムスリップした気分に。 館内は北海道開拓関係資料を展示・保存する北海道立文書館等として一般に公開されているが、一部は隣接する現道庁の会議室として現在でも使用されているとのこと。歴代長官・知事が執務した記念室。赤れんが北方領土館 に入る。北方領土問題を一人でも多くの日本人に理解してもらう為に、北方領土の歴史や道としての取組などを紹介しているのであった。かつて択捉島(北方四島最北端の島で、四島の中では最大の島)に建てられていた「大日本恵登呂府」と記された標柱のレプリカ。日の丸をイメージした欠けた円の上に4島を配置して「4島が返還されてこそ、一つの日本になる」との主張を表現しているのであろうポスター。欠けた円はハートマークにも見え、「心から生まれるこたえ。」とのコピーが添えられて、北方領土問題への関心を喚起しているのであった。北方領土の日と四島一括返還のポスター。前庭の花壇も美しかった。 地上2階地下1階、夜はライトアップされているのである。正面入り口の前には観光用幌馬車が客を待っていた。 馬の4代目「銀太」は未だ眠そう。 傘をさしながらの早朝散歩を終えいざ出陣。

2013.06.22

コメント(0)

-

北海道大学キャンパスへの早朝散歩

この日は宿泊ホテルから徒歩10分程の場所にある北海道大学キャンパスへの早朝散歩。北海道大学 正門。北海道大学キャンパス案内図。北海道大学の正門を入って、直ぐ右側には、北海道大学・元学長の有江幹男先生の書による「大志を抱いて」と書かれた巨石が。百年記念会館。創基百周年記念事業の一環として昭和52年に建設されたとのこと。近くを流れる小川にはカモの姿も。古河記念講堂。この建物は国の登録文化財及び、さっぽろ・ふるさと文化百選にも指定された歴史的建造物。古河記念講堂の謂れをネット調べると、歴史の教科書で習う、旧古河財閥が経営する『足尾銅山』鉱毒が発生した、いわゆる『足尾鉱山鉱毒事件』で多大なイメージダウンを引き起こしたことから、古河財閥が 旧 帝国大学に多額の寄付をおこない、その際の一部の資金で作られたのがこの古河記念講堂と。クラーク博士像。札幌農学校(現北海道大学)初代教頭。「ボーイズ・ビー・アンビシャス」の名言を残したクラーク博士。古河記念講堂のそばに、北海道大学の精神のシンボルとしてクラーク博士の胸像が設置されている。人気の記念撮影のスポットで、待ち合わせ場所にもなっているのだ。カエデの並木。カエデの花は、子供の頃に竹で作ったタケトンボ(タケコプター?)の形に似ているのだ。北海道大学 総合博物館。ロマネスク様式やゴシック様式を取り入れた、帝大らしい大型で重厚な建物。元は理学部の本館であったが、現在は北海道大学総合博物館として北大の歴史を展示したり、恐竜の化石や鉱物などの学術資料を展示し、無料で一般公開されているのだ。荘重な車寄せをくぐって中へ入ると、淡い褐色の大理石の柱と大理石の手すりが迎えてくれた。階段は三階まで吹き抜けになっていた。誘われるままに見上げると、高い天井は陽をうけて柔らかく輝いている真っ白いドームである。おおらかな曲線に支えられたふくよかな半円球の天井は、噂の「アインシュタイン・ドーム」。三階まで昇れば、四方から射す自然光が美しかった。壁面の四方には円形、陶製の4つのレリーフが。「昼:ひまわり」(南)「夕:コウモリ」(西)「夜:ミミズク」(北)「朝:ぶどうと桃などの果物」(東)それぞれ、朝・昼・夕・夜を意味するフランス語が記されているレリーフは、昼夜を分かたず研究に勤しみ、世界の理学研究のメッカにしたいという理学部創設時の教授たちの理想を象徴しているのだと。 理学部校舎の外壁の緑の蔦。秋の紅葉シーズンの美しさが容易に想像できた。そしてポプラ並木までたどり着く。明治45年(1912年)に最初の45本が植えられ、その後補植を経て、現在の姿になったのだ。ポプラは成木で約30メートルに達し、寿命は60~70年と言われていると。現在では老朽化が進み、既に倒木が始まっているため、奥の方は周辺は立ち入り禁止となっていた。明日葉?の花。北海道大学構内にクロユリ群生地。野バラ。北大の敷地内に小川が流れているのだ。そして小さな滝も。流れる小川は、かつてはサケも上ってきたというサクシュコトニ川。北海道大学、南門より外に出る。

2013.06.21

コメント(0)

-

北海道へ

九州・天草から帰宅した翌日は北海道へ。前日到着した羽田空港へ再び向かう。東北の山の頂には未だ残雪が。 岩手山の山頂は東端の大きな丸いカルデラを埋めるようにしてできたことがよく解る。 三沢空港。日本で唯一、航空自衛隊とアメリカ空軍が使用し同時に民間空港でもある飛行場。新千歳空港からはレンタカーにて共和町に向かう。共和町は積丹半島の付け根にある日本海沿いの街。途中ドライブインでトイレ休憩。北海道産「蝦夷山わさび」を発見。北海道の大自然と水からできる天然山わさび。癖になる辛さと、マイルドな味わいが人気の秘密。皮をむきすりおろして醤油とあえるとつんとした辛味がでて大変旨いのです。そして粒の大きな「むかわいちご」。真っ赤に熟して、いい香り。味も甘そう。そしてさくらんぼも販売されていたがグッと我慢。 小樽の観光スポット「小樽運河」の横を走る。 石狩湾に突き出た竜ヶ岬。 この日は晴天で波も静か。昼食は余市の柿崎商店 海鮮工房へ。余市といえば柿崎!というくらい有名な店。1階はスーパー部分と海産物や野菜を安く売っているスペースとがあり、朝早から多くの観光客が立ち寄るのである。カニ汁を注文。カニはズワイガニ、そして大量に。同僚と沈黙の時間が続く。そしてメインのウニ丼。もちろん味は、甘くてとても美味。共和町、岩内町での仕事を終え、帰路は「きのこ王国」仁木店でトイレ休憩。 王国に訪れるほとんどの客が注文するという「きのこ汁」に挑戦。しめじ、なめこ、まいたけなど具沢山で、まさに「食べる味噌汁」、1杯100円。きのこの販売場所。 新鮮きのこをふんだんに使用した直売所では、なめこ・まいたけ・しめじを格安で買えるのであった。そして、きのこがビックリするほど大きい。九州の友人と自宅用にキノコセットとアスパラガスを購入し宅急便で送付。 様々な色のアスパラガスも販売されていた。 グリーンアスパラガス・ムラサキアスパラガス・ホワイトアスパラガスの3色。国道5号線・羊蹄国道を札幌に向かって走る。そしてこの日は札幌駅前のビジネスホテルに宿泊。この夜は焼き肉に挑戦。ホルモンも美味。 仕上げはクッパ。

2013.06.20

コメント(0)

-

6月の『電気ご使用量のお知らせ』

東京電力さんから我が家の6月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:5月20日~6月16日(28日間) 電気使用量 昼 : 7KWH 朝晩 : 111KWH 夜 : 234KWH--------- 合計 : 352KWH 金額 :7,285円 先月5月は499KWH、10,175円でしたので、-147KWH⇒-2,890円のマイナスになりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。 購入電力量 :446KWH購入予定金額 :21,408円の結果。今月も大きく14,123円の黒字となりました。 太陽光発電開始以来の発電電力量です。紫が今年です。そして太陽光発電開始以来の売電電力料金の推移です。

2013.06.19

コメント(0)

-

天草から東京へ

ホテルの我が部屋からの早朝の天草の街並み。山の斜面が朝の陽光で輝いていた。この日は午後3時から本社での会議があるため、早朝帰任。部屋の窓からは、目立つ銅像が。鈴木三公(鈴木重成、鈴木正三、鈴木重辰)の像が天草島民の浄財により天草信用金庫構内に建立されているのだ。天草島原の乱に参戦し活躍した鈴木重成、重辰、正三の三兄弟とのこと。ホテルからTXを利用して天草空港へ。空港では、天草空港キャラクターの「天空流(てんくる)くん」がお出迎え。なかなか愛くるしいキャラクター。天草空港の「空の日」や天草でのイベント、他空港のイベントなどに参加し、阿蘇くまもと空港キャラクター「あそらくん」ともども、みんなに親しまれているとのこと。 福岡空港までは朝の第一便8:00出発の101便。 天草エアラインカウンター。 帰りも機体と両エンジンに親子の少ない。 イルカをデザイン「親子イルカ」号。天草はイルカウオッチングのメッカ。その天草を象徴するものとして、新たなデザインを採用したとのこと。定刻に離陸、機窓からの天草の島々。遠く天草五橋も確認できた。昨年この天草を訪れた際は、豪雨のため復路便が欠航となり、やむなくレンタカーでこの天草五橋を渡り、熊本駅まで漸く辿り着いたのであった。 熊本県宇土市の有明海に流れ込む緑川。 遠くには阿蘇の山々も姿を見せてくれた。そして眼下に 「福岡 ヤフオク!ドーム」(通称「ヤフオクドーム」)が見えた。国営海の中道海浜公園。この場所は大日本帝国海軍飛行場があったが、太平洋戦争終結後、米軍に接収され「米軍博多基地」として使用されていたのだ。1972年(昭和47年)に返還後、公園として整備されることとなったのである。 そして福岡空港に到着。東京まではANA便を利用。離陸し国東半島上空。標高721mの両子山(ふたごさん)をはじめとする両子火山群の峰々がそびえており、そこから丘陵地と谷が海岸に向かって放射状に伸びているのが解るのであった。豊後水道に出ると遠く岩国空港が。正式名称は岩国錦帯橋空港(いわくにきんたいきょうくうこう)で昨年民間空港としてスタート。 四国上空からの松山空港。 本州四国連絡橋・児島・坂出ルート(通称:瀬戸大橋)高松空港。 淡路島と徳島県を結ぶ大鳴門橋。橋の下は渦潮で有名な鳴門海峡。 明石海峡大橋。 関西国際空港。遠く神戸空港を望遠で撮影。 空港巡りの空の旅はこれまで。紀伊半島上空からは眼下は一面の白き雲。ここからは爆睡し、羽田空港着陸時の衝撃で漸く目覚めたのであった。京急で品川まで行き本社の会議に出席したのであった。そして翌日は北海道へと日本の南から北へと大移動のこの1週間。

2013.06.18

コメント(0)

-

天草の夜

今宵は同僚とホテルから徒歩10分ほどの店へ。オシャレな店構え。大人の空間。天草の海の幸などがたっぷり味わえる店。 やりイカが水槽で泳ぎこれを刺身にしてくれる店なのだが、この夜は既に売り切れと、残念。赤貝とホタテ。タコの柔らか煮。 馬の生レバーも美味。コリッとした食感と僅かな苦みが最高。 名物の定食を注文。 天ぷら盛り合わせ。 刺身盛り合わせ。寿司3貫。 そして仕上げは茶碗蒸し。 生ビールと地元産の焼酎の丸い氷のオンザロックで大いに楽しんだのであった。

2013.06.17

コメント(2)

-

天草へ(その2)

昼食は近所の食堂で刺身定食を満喫。帰り際に気がついたのはこの正月飾り。我が地域では七日正月(小正月))の行事として、正月の門や玄関に飾る松飾りなどを家々から持ち寄り、一箇所に積み上げて燃やしてしまうのですが、この店には未だに飾られていたのであった。店主の女将さんに聞いてみると、この天草では1年間しめ縄を飾り続けていると言う珍しい風習なのだと。この1年間中飾られている風習は、よく天草島原の乱によるキリシタン弾圧により、「我が家はキリシタンではありません」ということを示すためにしめ縄飾りが1年間飾られているという話もあると女将から。考えてみれば、正月飾りの注連縄は、家を建てるときの地鎮祭や安全祈願祭などで行う神事の際に、四方に縄を巻いて作る結界を簡略化したもの。ということで、正月飾りの注連縄は、1年間家の中に悪いものが入ってこないように飾るのであるから、これも十分理解できるのであるが。天草にはこの古い風習が今も残っているのであった。 この日の仕事を17時過ぎに終え、ホテルへの帰路は海岸沿いをドライブ。現場の栖本町は河童の伝説が残る町。東シナ海も夕方を迎えていた。 この時は引き潮の時間。 遠く東シナ海に浮かぶ島々。運転の同僚は今年3月までは仙台支店勤務そして4月からは博多勤務に異動しここ天草担当を任されているのであった。仙台勤務時代、三陸海岸を運転していたことを思い出すと懐かしさがしきり。 地元のオバチャンが引き潮を利用して収穫中、何であろうか?岩海苔? そして天草ループ橋。天草市にある本渡瀬戸に架かる天草瀬戸大橋 。天草の上島と下島を繋ぐ橋。この橋は両端がループしているがこれは下を船が通る為に海面からの高さをとるため。全長約700mとのこと。橋の下には陸に上がった船が横たわっていた。現在ダイビングスクールとして利用されている模様。運転する同僚は3.11東北地方太平洋沖地震で陸地に津波で打ち上げられた多くの船を見ているだけにあまり見たくない光景と。 そして18時を廻っていたがこの日のホテルに近い天草の観光スポットの石橋に立ち寄る。 「祇園橋」天保3年(1832年)に建造された多脚式アーチ型石橋で45脚の角柱によって支えられている全国的 にもめずらしい造りの橋。道路部分はびっしり石板が敷いてあるのだ。 祇園神社(八坂神社)の前にあるので「祇園橋」と言われており、国指定重要文化財となっているのだ。 長さ28.6m、幅3.3、約30cmの角柱の45本に支えられているのだ。寛永14年、天草・島原の乱で町山口川を挟んでキリシタン軍と唐津藩との死闘が繰り広げられた。川原を埋め尽くした屍を弔うように橋の近くには橋本徳壽の歌碑が立っていた。 奥に見えるのが祇園神社(八坂神社)。 そして天草キリシタン館へ向かう。キリスト平和像。18時を過ぎた時間であったため、天草キリシタン館は既に閉館。エスカレーター、階段入り口はチェーンは張られ入場禁止。16世紀後半、天草にキリスト教が伝来してからのポルトガルを中心とした南蛮文化、天草・島原の乱、天領となった天草の代官鈴木重成の功績や隠れキリシタン、明治の文豪北原白秋ら五足の靴の詩集などを一堂に展示してあるとのこと。 そして明徳寺(みょうとくじ)へ天草・島原の乱後の人心平定とキリスト教からの改宗を目的として建立された曹洞宗の禅寺。向陽山明徳寺の山門。天草にある楼門の中で、最もすぐれたものであると。 皆さんご存知の、「あ・うんの呼吸」の語源になっている二体が、息の合っている様子。 口が開いている像なのでこちらが阿形像。 口が閉まっているのでこちらが吽形像。明徳寺・本堂 そしてホテルへ。既に19:15を過ぎていたが未だに明るいのであった。

2013.06.16

コメント(0)

-

天草へ(その1)

早朝の博多駅前は人出も比較的少なく客待ちのTXの数も未だ少なし。駅前広場にある祇園山笠の姿を描いたピラミッド。 ピラミッドといえば、先月訪ねたパリのルーブル美術館の入場口のガラス張りのピラミッドをイメージしてしまうが、先に作られたのはこちらとのこと。実はルーブルが1989年、博多は1986年完成と。福岡空港、天草エアーラインカウンター。1時間前の8時にチェックイン、 AMX102便 天草空港行き。 2012年、天草市出身の放送作家、小山薫堂さんが企画・出演するテレビ番組にて、 天草エアラインの機体を塗り替えるプロジェクトが始動。新機体デザインを公募し、 応募数269点の中から、デザイナーの横田青史さん(神奈川県)のデザインに決定したと。 旧デザインでも親しまれた天草のイルカを引き継ぎ、今回は機体全体をイルカに見たてることで、 仲むつまじく空を飛ぶ親子イルカを描いてあるのだと。 ボンバルディア DHC8、座席数39名乗りのプロペラ機 。天草エアラインの機体はイルカ塗装、調べてみたら、親イルカが「みぞか」、子イルカが右と左で、かい君、はるちゃん、と名前もついているとのこと。熊本県のエアラインなので、シートヘッドにはくまもんが。 機内は中央通路を挟んで左右に2列づつ。この日の乗客数は約20名、搭乗者率は約50%。 機内には天草の観光ポイントを紹介したお持ち帰り可の団扇が。 この日の天草までの飛行ルート。有明海沿岸を南下し熊本市付近で航路変更し天草へ。 雲仙普賢岳。1991年(平成3年)6月3日の夕方に発生した火砕流で、取材に当たっていた報道関係者16名、火山学者ら4名、警戒に当たっていた消防団員12名等々、43名の死者・行方不明者と9名の負傷者を出す惨事となった火山。天草・下島・長崎鼻付近波は穏やかであった。 天草空港に定刻に到着。空港内ロビーには天草の紹介用の地図が掲げられていた。 美少年は、天草空港に飾られた天草四郎のイラスト。 そして 天草空港玄関のステンドグラス。 そしてレンタカーにて現場へ向かったのであった。

2013.06.15

コメント(0)

-

羽田空港へ

この日は前夜泊で福岡へ、そして翌日は天草の現場への出張予定。羽田空港、ANAカウンター近くで卓球の福原愛ちゃんが迎えてくれました。 といっても等身大3Dフィギュア。ANA が2020年のオリンピック・パラリンピックの東京招致を応援する「Enjoy! Photo Park 2020 presented by ANA」の企画で,羽田空港(国内線第2ターミナル2階出発ロビー中央付近)で始まっていたのだ。本人そっくりでウェアなどはすべて「本物」。ラケットとラバーも当然スポンサーの「ミズノ」製品とのこと。 利用する飛行機は787機であることを確認。バッテリー発煙トラブルを起こしたボーイング787について、全日空は6月1日から各地で国内線定期便の運航を再開したのだ。この日は天候が悪く下界の風景はほとんど見ることが出来なかった。 そして博多駅前のホテルに到着。翌朝の博多駅前。

2013.06.14

コメント(0)

-

大阪・中之島早朝散歩(その2)

2009年にリニューアルされた中之島公園のバラ園に到着。公園の中央に東西約500m、面積約13,000平方メートルにわたって、約310品種、およそ3,700株のバラが咲き誇っているのだ。 様々な色のバラの花をお楽しみください。

2013.06.13

コメント(0)

-

大阪・中之島早朝散歩(その1)

先日、大阪に一泊で出張しました。宿泊したのは御堂筋に近いビジネスホテル。この日も中之島に早朝散歩。中之島は大阪市北区、堂島川と土佐堀川に挟まれた、東西約3km、面積723,266m2の細長い中洲。御堂筋は大阪府大阪市の中心部を南北に縦断する国道。大阪のメインストリートである御堂筋に設置されている、世界的にも一級品である彫刻を鑑賞しながら中之島に向かう。「ジル」日本に数少ない第一線で活躍する女性彫刻家とのこと。日常生活の中のワンシーンを見るかのような現代的で都会的に洗練された女性像。「座る婦人像」 現代イタリア具象彫刻界の代表的な巨匠エミリオ・グレコの作品とのこと。「みちのく」、高村光太郎の作品。青森県十和田湖畔に立つ、高村光太郎晩年の代表作のミニチュア版か。「姉妹」すぐ後ろにいる妹に優しい視線を投げかける姉と、姉に頼るように見を寄せる妹の姿。 「休息する女流彫刻家」アントワーヌ・ブールデルの作品。 「みどりのリズム」 手を組んでダンスをするふたりの少女の一瞬のポーズを捉えているのです。そして大阪城を描いたマンホールの蓋を発見。 そして淀屋橋と土佐堀川。 我が社の関西支社の入っているビルも見えた。大阪市役所庁舎の前には、「大阪市営地下鉄開業80周年記念イベント」の一環として初代地下鉄車両の旧100形が展示されていた。御堂筋 中之島 日本銀行 大阪支店。大阪の近代建築としても代表的存在である中之島図書館。市役所の南側の土佐堀川沿いの公園には、「緑の賛歌」が。この作品は、石の架台の上にあるブロンズ像で、高さが4,3m。大阪市中央公会堂。鉄骨煉瓦造地上3階・地下1階建て。意匠はネオ・ルネッサンス様式の見事な建物。アーチ状の屋根も見事。 そして中之島・バラ園に向かう。

2013.06.12

コメント(0)

-

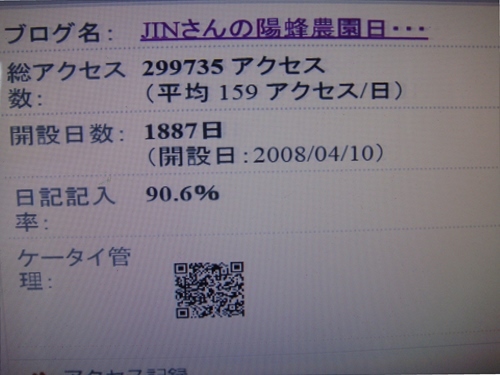

アクセス回数30万回突破

先日我がブログがアクセスが30万回に近づいていることに気がつきました。 6月11日の朝には299735アクセスの表示が。 2008年4月10日から始めて1887日になります。約5年2ケ月にて30万回に。 会社の先輩から30万回達成のメール連絡をいただきました。気になってはいましたが、出張移動中のためアクセスできませんでした。我が先輩が30万回目に挑戦していただいたようですが、ダメだったとのこと。そして昨日午前中には既に300080アクセスまで。 今後も『つれづれなるまゝに、日暮らし、パソコンに向ひて、心に移り行くよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、怪しうこそ物狂ほしけれ』のスタンスで、続けていきたいと思っているのです。

2013.06.11

コメント(0)

-

久々ですがミツバチ

2013.06.10

コメント(1)

-

梅酒造り

旅友そして会社の先輩であるSさんから先日、梅をたくさんいただきました。ご自宅の庭の梅の木から収穫したものとのこと。大粒の見事な梅。早速ホームセンターに出向き、梅酒造りの準備。まずはホワイトリカー。そして氷砂糖。瓶も購入してきました。まずは梅を瓶に。妻も丁寧に。そして梅の上に氷砂糖を。今回は甘さ控えめ。本当は梅と氷砂糖を交互に入れていった方が良かったようですが・・・・・。そしてホワイトリカーを注ぐ。やっぱり、自家製の梅酒が一番。 今回は2本を漬け込みました。暑い夏に氷を浮かべた梅酒を楽しむ、しかも自分で作った梅酒を楽しむ。これぞ、自分で作る人だけの贅沢なのです。

2013.06.09

コメント(0)

-

ジャンボニンニク

我が農園のジャンボニンニクも順調に生育しています。 太いジャンボニンニクの芽が出ています。隣で栽培していた普通のニンニクは途中赤さび病にかかってしまいましたがこちらは元気。 このジャンボニンニクの芽は摘んでしまわないと球根部分に栄養が行かない為、球根部分が大きくならないそうなので早めに切り取るのが良いのです。そして切り取った芽の部分は食べられるのです。 2本の上部の蕾を残しておきました。そして1週間後。西洋葱の仲間で本来のニンニクとは別物らしい。日本の葱の花に似ているにです。薄紫の葱坊主。花茎(ニンニクの芽に当たる所)が1m以上の長さになりました。そしてその上に野球ボ-ルぐらいの花が咲いています。壺状の小さな花がかたまって,球形に咲いているのです。

2013.06.08

コメント(0)

-

アジサイ(あじさい、紫陽花)

今年は5月29日に早くも梅雨入り。関東が5月に梅雨入りするのは、今年を含めると平成の25年間で5回なのに対し、昭和の36年間(昭和26年から)で1回だけとのこと。梅雨に似合うあじさいの花が我が家でも開花しています。ガクアジサイ(額紫陽花)。ガクアジサイは周辺の花びらだけが開くのです(装飾花といいます)。それがちょうど額縁のように見えるのでガクアジサイ。 そして普通のアジサイ。開花から日を経るに従って、花の色は変化するのです。 最初は含まれる葉緑素のため薄い黄緑色で、徐々に分解されていくとともにアントシアニンや補助色素が生合成され、赤や青に色づいていくのです。土壌のpH(酸性度)によって花の色が変わり、一般に「酸性ならば青、アルカリ性ならば赤」といわれているのです。さらに日が経つと有機酸が蓄積されてゆくため、青色の花も赤味を帯びるようになるのです。これは花の老化によるものであり、土壌の変化とは関係なく起こるとのこと。 この青い花も、しばらくすると赤く変化していくのでしょう。 そしてご近所の庭には白い珍しいアジサイが。名前は『カシワバアジサイ』。花穂が長く伸びて、葉も柏の葉に似た切れ込みがある、ちょっとアジサイ離れしたアジサイなのです。五反田にある我が社の近くの山手通り沿いに咲くアジサイ。 青が濃く見事なアジサイ。 この土地は都会であり酸性が強いので、こうして青が強いのでしょう。花の色がよく変わることから、「七変化」「八仙花」とも呼ばれているのです。よってこの花の花言葉は、 花言葉は「移り気」「高慢」「辛抱強い愛情」「元気な女性」「あなたは美しいが冷淡だ」「無情」「浮気」「自慢家」「変節」「あなたは冷たい」。

2013.06.07

コメント(0)

-

サクランボ

我が家の横の農園に植えてあるサクランボ・佐藤錦が赤い実をつけました。毎年、少しずつ花の数を増やしてきましたが、今年は例年になく多くの花を付けました。我が家のミツバチが訪花したのでしょうか。いくつかの実が大きく成長し赤くなってきていました。 野鳥に食べられないよう、空気抜きを付けたビニール袋で覆ってやりました。途中雨の後に、実が割れてしまったものもありましたが、ご覧のような見事な赤となりました。まさにキラキラ輝く赤い宝石。見て感動!食べて感動!したのです。

2013.06.06

コメント(0)

-

ズッキーニ

我が農園のズッキーニも順調に成長し、いくつかの花が咲いています。3月に種を購入し種まきし、ポットで大きくしたものを植え付けました。近年特にポピュラーとなりつつあるのが、このズッキーニ。見かけはキュウリに、食感はナスに似ており、近年、一般家庭でも油炒め、天ぷら、煮物、スープなどに利用されるようになったのです。別名のつるなしカボチャの通り、つるが伸びず、葉腋に連続して雌花がつく節なり性。 鮮やかな黄色で大きな花。そしてズッキーニは外見がきゅうりと似ているため、きゅうりの一種では?と思いがちですが、実はかぼちゃの一種。ズッキーニは雌花が開花してから3日から5日で20cmくらいの実になるのです。このころにナイフやハサミを使って実の根元から切りとって収穫するのです。そろそろ収穫時期?

2013.06.05

コメント(0)

-

空豆の片付け

空豆の収穫の最盛期も終わり、先週末に片付けを行いました。とは言え。今年は大収穫でまだまだ多くの実がついていました。しかしながらアット言う間に鞘が黒くなり皺が入り弾力を失っていくのです。 まだまだ若い身の鞘ををやさしく開けてみると、白いフカフカのダブルベッドに仲良く。自宅に持ち帰り、鞘を剥くこと約1時間。段ボール箱の中は空豆の実が一杯。 枝豆には夏場に不足しがちなビタミンB1が豊富に含まれており、大豆に少ないビタミンAやC、ミネラル類も豊富に含まれているのです。血液を作る材料となる鉄分やたんぱく質、そして 血液を作るときに必要となる銅、その吸収を高める為のビタミンCなのです。 空豆はチグリスユーフラテス河流域からエジプトで4000年以上も前から食用として栽培されていたとのこと。日本には奈良時代に伝えられたと。名前の由来は実が空に向けて実るから。

2013.06.04

コメント(0)

-

ゼニアオイ(銭葵)

今年も我が家の前の農道沿いにゼニアオイが美しい花を開かせています。『ゼニアオイ(銭葵)』の名は、丸い花が「一文銭」ぐらいの大きさだったことから「銭(ゼニ)」。「葵」は「立葵」の葉っぱに似ているから とのこと。 ヨーロッパ原産、江戸時代に渡来した花。 ピンク色で、濃い紫の線の入った5弁の花。毎年同じ場所に咲きますので宿根草?そして雑草の一種、しかし雑草にしては美しすぎるのです。それとも野生化したのでしょうか、非常に強健な植物なのです。こんなに美しい花ですが、ホームセンター、通販等でタネを売っているのを見たことがないのです。

2013.06.03

コメント(3)

-

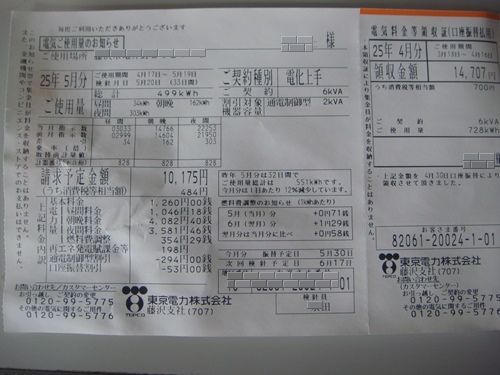

5月の電気ご使用量のお知らせ

東京電力さんから我が家の5月の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の 『電気ご使用量のお知らせ』が先日届きました。期間:4月17日~4月19日(33日間) 電気使用量 昼 : 34KWH 朝晩 : 162KWH 夜 : 303KWH--------- 合計 : 499KWH 金額 :10,175円 先月4月は728KWH、14,707円でしたので、-229KWH⇒-4,532円のマイナスになりました。そして『余剰購入電力量のお知らせ』です。 購入電力量 :650KWH購入予定金額 :31,200円の結果。今月は大きく21,205円の黒字となりました。 太陽光発電開始以来の発電電力量です。紫が今年です。この5月は太陽光発電設置以来、最高の発電量800kwhk超えとなりました。 そして太陽光発電開始以来の売電電力料金の推移です。東京電力さんへの売電電力量は650KWH、売電金額も31,200円と3万円超えを実現しました。この要因として、もちろん5月の晴天もありますが、ゴールデンウィーク中はイギリス・ロンドン旅行で不在で、ほとんど日中に電気を使わなかったことも理由の一つなのです。

2013.06.02

コメント(0)

-

白えび

今日から6月、約1ヶ月に渡る『ロンドン旅行記』のアップも完了し、今日から再び日常の『よしなしごと【由無し事】』のアップに戻ります。 さて、先日、我が農園にイチゴ狩りにご来園の富山に居を構える同僚からクール宅急便が送られてきました。蓋を開けてみると富山名産の『白えび』。水晶のように透きとおった美しさから、「富山湾の宝石」と称される白えび。富山湾特有の海底谷「あいがめ」(藍瓶)にすみ、春から秋にかけたこの漁期間にのみ獲れる、とれたての白えびなのです。一般名はシラエビ(白海老)、しかし唯一漁場をもつ富山県では、「白えび(シロエビ)」と呼んでいるのです。富山湾の主に水深300〜600mにすむ白えび。漁業が成立するほど大量に獲れるのは、世界でも富山湾だけとのこと。妻は一匹一匹がむき身であることに感激しきり、もちろん全て手作業?白えびの紹介とおいしい召し上がり方を書いたパンフレットも同封されていました。さっそく刺身でいただきました。とろりとした舌ざわりに、コクのある上品な甘さと香りが正に美味。醤油はほんの少しが、白えびの甘さが堪能でき美味。白えびのかき揚げも美味しいのです。殻ごとカラッとあげたシロエビのかき揚げに、天つゆと大根おろしをつけてさっぱりと。サクサクとして香ばしい味わいは、生のシロエビとはまたひと味違った美味しさなのです。Kさん、透明感のあるそいて所々に淡いピンク色スジのあるむき身の絶品、ご馳走様でした。 今度はご子息と一緒にミツバチの『子守』に是非ご来園を!!

2013.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-

-

-

- 温泉旅館

- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…

- (2025-11-13 06:46:38)

-

-

-

- アメリカ ミシガン州の生活

- いよいよ日本へ本帰国

- (2025-01-11 13:13:28)

-