2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2002年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

言葉でいわなければ伝わらない

自分は人を傷つけるようなことをいったりしないでおこうと決心することは必要だが、それだけでは十分ではない。ふと小学校の頃、頭から砂をかけられたのに何もいわないで我慢していたことを思い出した。なぜその時、やめろといわなかったのかわからない。そんなことをしたらもっとひどい目にあうと思っていたのだろうか。 以前、中島義道の著書(『ひとを<嫌う>ということ』)から次のような話を引いたことがある。自分のなまりを恥じていたある小学生が日頃はなまりがあることを隠していたのだが、ある日の国語の授業で朗読した時ついなまりが出てしまった。教室中の者がどっと笑った。 それからその子は学校にこなくなった。見かねて担任の教師が家庭訪問をすると、その子はこういった。「あの時、先生までも笑った。絶対に許せないと思った。自殺しようと思った」。先生にとってはすべてが意外であり、ショックを受けた教師はその場で涙を流し、「許してくれ」と頭を下げた。 この国では「どんなに傷ついたかわからないのか!」という声にみなが平伏してしまうという構図があるがこれはおかしい、と中島は指摘する。なまりを笑われることがその子どもにとって平気であると思うほど鈍感であってはいけないとはたしかに思うが、ケースによっては傷つけたことに気がつかないことだってあるだろう。そんな時、心ない言葉で嫌な思いをした側の人は黙っていては何も伝わらない。言葉を尽くしてわかってもらえる努力をしなければならないのではないか。中島は、他人がどんなに傷ついたかわからないのがあたりまえなのだから、言葉を尽くしてわからせるように努力すべきだが、このように叫ぶ人はその努力をしない、といっている。 私はなんてかわいそうなんだ、こんなふうな思いをさせたあの人はなんてひどい人なのという話に終始していたら問題は解決しない。 とはいえ、傷つけられた側は感情的に反発してもそれはそれで問題かもしれない。怒っていることを伝えるのであれば、あの言葉で自分は怒っていると冷静に言葉で伝えればいいのだし(これ見よがしにドアを大きな音をさせて閉めなくていいということ)、さらにどうしてほしいかということを言葉で伝えればいいわけである。 僕さえ我慢したらいいのだ、というふうに問題を消極的に解決しようとしてきたように思う(解決できたかは別問題だが)。積極的に解決しようとする時に起こるであろう摩擦を避けようとしたわけである。

2002年10月31日

コメント(4)

-

人を傷つけないということ

ひどく疲れてしまって昨夜は10時半頃に寝てしまった。途中、何度か目が覚め起きて仕事をしようかと思ったが、何もしないでぼんやりしていたらまた眠ることができた。6時半に起きて出講。試験の評価を提出。重荷をようやくおろした感じ。試験を受けた学生さんには結果がわかるまで不安な日々が続くであろう。 教育心理学IIの最終講義。教員養成科の学生はやがて鍼灸の学校の教員になるわけである。専門の教科については僕としては何もいえないが、例えば、学校に入学したものの学校にこられなくなり出席日数が足りず、このままでは留年もやむなしという状況の学生がいたとしてどんなふうに関わればいいかという話から初めて四月からのI,IIあわせて24回の講義を終えた。IIの方は最初の何回かは僕が講義をし、その後は学生に発表をしてもらった。その成果をレポートで提出してもらうことにした。全員というわけにはいかないが、HPでレポートを発表してほしい旨、伝えたがはたしてどうなることか。 さて、優しさについてこれまで、「~は(本当の)優しさではない」というふうに書いてきた。真実をいわないことは優しさではないというふうに。優しさとか優しいという言葉を僕はどんなふうに使っているか考えてみた。よく講演で短所ではなくて長所を見ようという話をする。親は子どもを見る時、できてないことを見てしまう。これもできていない、あれもできてない、と。性格についても短所や欠点、行動については問題行動、異常行動を見てしまう。カウンセリングでは親はいくらでも短所、欠点、問題行動、異常行動について報告される。レポート用紙にまとめてこられることもある。僕が聞きたいのはむしろできていること、長所、適切な行動である。これらについてたずねるとよくあるのだが親から言葉が返ってこない。いくつかの性格特性について短所と見えてもそれは見方によっては長所であることをわかってもらうためにいくつか長所への置き換えの練習をする。 カウンセリングにくる人が自分のことを好きであると思っていることはまれである。自分のことが大好きであるという人がカウンセリングにくることはないといっていいくらいである。いわゆる能天気なネアカな人はいない。どちらかといえば「暗い」と自分のことを思い、他の人からもいわれたことがある人が多いように思う。 この「暗い」といわれたらいい気持ちはしないであろう。これをなんとかして長所としてみるためにはどうすればいいか。そこでこんな話をする。あなたは他の人からひどいことをいわれて傷ついたことがあるかもしれない。でもあなたは自分の言葉が相手にどう受け取られるかをいつも意識していて他の人を傷つけたくないと思っている。だから故意に他の人を傷つけるような言葉をいったことがないと思う。どう?・・・と。たしかにそうだという答えが返ってくる。それって暗いのではなくて「優しい」ということだよ・・・そんなふうにいわれたら自分のことが違って見えてくる。暗い自分を受け容れることはできなくても優しい自分なら受け容れることができる。そんな自分をよしとすることができる。 これは僕自身の体験にもとづいている。小学生の頃、周りの人からずいぶんひどいことをいわれた。身体的特徴についてあからさまにからかわれた。その時、子ども心に決心した。僕は他の人にこんなことをいうまい、と。こんなことに気づけてよかった、と思った。

2002年10月30日

コメント(2)

-

再び優しさについて

最初に入院した病院で主治医から母の病気について説明を受けた。病気についての知識がなかったので思いがけずよくない状態であることを知った僕と父は母のいないところでどうしたものか話し合った。そのことを母にはいわなかったのになぜか母は知っていて、僕たちが病気の当人である母の意見を求めずに方針を話し合ったことに激怒した。今なら僕はこんなことはしない。きっとまずは母に主治医の言葉を伝えるだろう。もしも話の内容が母の勇気をくじくかもしれないことが予想できる時は本当のことをいってもいいかと了解を求めたかもしれない。そういうことは既にこれから話すであろうことをいっているのと同じなのだが。僕が今後治癒困難な病気になったら隠さずにいってほしいと思う。「優しい」という言葉について昨日は真実をいうことをめぐって書いたのだが、今日は違った視点から。ある人が優しいという時その人は私の気持ちをわかってくれていて決して私が傷つくようなことはいわないということを考えないだろうか。僕もそんな人でありたいと思う。しかし問題は人の気持ちを僕はそのすみずみまで理解しているとは思えないということである。次に引く例は以前別の箇所で一度引いたことがあるので読まれた人もあるかもしれない。 中島義道は、次のような灰谷健次郎の著書からのエピソードを引きながら「優しさの暴力」について論じている(『カントの人間学』)。 ……鹿島和夫氏も、また極貧の中で育つ。小学校のとき、貧しさゆえに、友だちを家に連れてくることも恥じたという。ある日教師が家庭訪問にくる。鹿島氏の母はお茶うけ用のヨウカンを無理をして買って出す。その教師はそれに手をつけなかった。そのヨウカンを紙につつんで持って帰ってもらう。その教師は外に出ると、人のいないのを見すまして、それを道端にぽいと捨てたのであった。鹿島少年は物かげから、その教師の行為を目撃する。ヨウカンを拾って持って帰る。それを受け取った鹿島氏の母は、力任せにそれを床にたたきつけたという。「ヨウカンは欲しかったけど、そのヨウカンだけは食べたくなかった」鹿島和夫氏はそう述懐している。 中島はいう。多くの場合、「優しさ」を強調する人はその絶対基準を自分のうちに持ち、それで他人を断罪する、と。この場合、この教師がもし「優しければ」絶対羊羹を捨てることはない。「優しければ」鹿島少年の母親が何を思っているか隅々までわかるはずである。そう考えて問答無用で断罪する。 しかし、私も中島が主張するように、少年はもしもそれほど傷ついたのであれば、言葉を駆使して自分が見たこと、母親が羊羹を床に叩きつけたこと、自分の感情を語らなければならない、と思う。それに対して弁解を求めるべきである。 そうしなければ何も伝わらない。このようなケースはあるいはめったにないといわれるかもしれないが、立場を反対にして考えてみれば、知らない間に人を傷つけていることがありうることがわかるだろう。最近、傷つけられたといわれることがたびたびあって困惑してしまった。こちらはそんなつもりはなかったといっても相手がそんなことはないといえばなんとかしないわけにはいかない。このような時、傷つけられたことを指摘されることなく断罪されたとしたらどうだろう。いってほしい、と思わないだろうか。いってもらえたら謝ることもでき、今後の自分の態度を改めることもできる。誤解を解くこともできるかもしれない。中島はいう。「少年からも母親からも何も聞かされないまま、先生は永久に自分が他人に与えた痛みに気づかないであろう。これは双方にとってきわめて不幸なことである」

2002年10月29日

コメント(12)

-

優しさって何

先日来、試験の採点をしているがなかなか進まない。再追試験なので枚数は本試験と比べれば少ないのだが気が重くてなかなか採点が進まない。数人分の採点をしてはため息をついている。この試験に通らないと卒業できないかもしれない学生がいるからである。もう就職も決まっているのです、哲学を落とすと卒業できないのです、と採点の締め切りがすぎて結果を提出してからメールが届いたことがあったのを思い出した。大学で教え始めたばかりのことなのでずいぶん前のことなのだが。あの学生は哲学の単位だけ取れなくて卒業できなかったのだろうか、それとも他の科目の単位も取れなくて留年が決定したのだろうか…その後何度もこの学生のことを思い出した。思い出したといっても顔を思い出したわけではない。なにしろ講義には出てこなかったのだから。 僕としては採点に手加減を加えることはできない。明治大学付属中野高校の古典の非常勤講師が、中間試験の答案を書き換えて一部の生徒の点数を増やしていたことがわかったことが報じてあった。 真実を知らせることをなぜ躊躇するのか。中島義道は『不幸論』の中でいう。「あなたが平穏無事なあなたの世界をかき乱されたくないからなのだ」 母親が入院していた時、主治医から受けた母の病気についての説明をそのまま母に伝えることができなかった。助からないという可能性も示唆されていたからであり、そのことを母に伝えることはできなかった。中島はいう。「あなたは、断じて相手を幸福にしたのではない。ただ、残酷な真実を相手が見ないように隠蔽し、それによって相手の感受性、思考力、判断力を麻痺させただけである。相手にモルヒネを射っただけである」そして「それによって、自分の身を守っただけである」 ある医院でデイケアのスタッフとして働いていたことがあった。週に一度だけ出勤し、買物に行って料理をするというのが僕の仕事だった。初めて行った日にある人が僕のところにきて、「この本を買ってください」といわれた。自費出版の本であることはすぐわかった。「見せてください」といってあちらこちら読んでみたが、内容に興味を持つことができなかったので買ってもおそらく読まないだろうと思って「読みませんから、ありがとう」と返した。「たった千円ですよ」「ええ、でも読みませんから」その人は残念そうに本を鞄に戻された。 後で他のスタッフにこの話をしたところ驚いたことに院長以下スタッフが全員買っていた。なぜそんなことになったのか。内容に興味がなくても「買ってあげる」のがいいのか。世の中の人が皆自分の本に必ずしも興味を持っているわけではないということを学ぶということも大切なことではないか、と僕は思ったのが。 真実を告げないことが「優しさ」だとしたら(中島は「優しさの暴力」という表現を別の著書の中でしている)僕は今は優しくないということになるだろう。

2002年10月28日

コメント(8)

-

レミングの大移動を止めるには

再試験の答案が届いた。なんとかして全員今度は通ってほしいのだが… 昨日の日記でconformityとadaptabilityについて書いた。「適応」するのであれば状況が変化した時、その変化に適切に対処できるけれども、同じようにする(conform)のであれば、これを書いたのは誰もが同じことをすることが危険であることをいつも考えているからである。 レミング(lemming)というネズミのことを聞いたことがある。この名前のゲームがあったのかもしれない。普段は山地の岩の下や地下の巣穴で生活しているが、時に大発生し、集団で大移動することがある。繁殖が極に達すると海に大移動し溺死するという。一たび集団が海に向かい始めたら止めようがないのだろう。そういうことが起こってはならない。 そのためにどうすればいいか。覚めている人がいないといけないだろう。高校の時に教科書で読んだ屈原の詩を思い出す。ひょっとしたら記憶が歪められているかも知れないのだが、国を憂えて汨羅(べきら)に身を投げて死んだというこの詩人は、衆人皆酔えり、吾一人覚めたり、と歌った。こんなふうでありたい、と哲学を学び始めた高校生の僕は強く思った。今はこれが強い劣等感の裏返しである優越コンプレックスであったということがよくわかるだが。「世界は私を中心にまわっているのではない」で書いたのは、特別であろうとすることのネガティブな側面である。昨日は、「逸脱」についてポジティブな意味を考えてみた。 この「逸脱」についてエピクロスの原子論者との関連で8月29日の日記に「自由意志を救う」というタイトルで書いた。

2002年10月27日

コメント(5)

-

共感/適応/逸脱

冷たい雨が降っていたが晴れてきた。久しぶりに目覚ましをかけずに寝た。昼からカウンセリング2ケース。 人を理解しようとするとき、私はこうだからきっとあの人もこうだろう、と推測すると当たっていないことが多い。そんなふうにしか推測できないのだが、なんとかして相手の立場に立ってみなければ理解できない。掲示板でなまけたろうさんが紹介されている方法がおもしろいと思った。○女優(俳優)になった気持ちになる。○その人の立場を想像する。○その人の状況を想像する。○その人の気持ちを想像する。ただし、これらは順番に組み立てていかなければなりません。そして、○自分の幼少時代を思い出す。○その自分をその立場、状況、気持ちに当てはめる。○頭の中でその一連を動かしてみる。 昨日、書いた話の続きとしては人間には自由意志があってすべてが決定されているわけではないということを書くことになるのが既に別の文脈で書いたので少し違う視点から。 ジッハーは、"conformity"(一致)と"adaptability"(適応性)という言葉を区別している。同じようにする(conform)ことだけが重要であるなら、人間社会は、蟻や蜂の社会と何ら変わることはない。蟻や蜂の社会は何も変化していない。他方、人間の社会は大いに変化してきている。アドラーがいっているように、変わりつつある状況に適応する(adapt)こと、状況の変化に適切に対処できる能力こそ重要であり、ジッハーはこれを適応性(adaptability)と呼んでいる。 ジッハーによれば、人間は、基本的な欲求を満たすということだけが問題になる存在的面(existential plane)だけでなく、本質的面(essential plane)に生きている。「基本的な欲求を満たすこととは別に、人間であると感じ、人間になるために何かそれ以上のものが必要である」。ただ生きるのではなく、人生の本質的なもののために生きなければならない、といっている。 この言葉は、プラトンが『クリトン』という対話篇の中でソクラテスに次のように語らせているのを想起させる。「大切にしなければならないことは、ただ生きることではなくて、善く生きるということなのだ」善く生きることは単なる生存ではなく、ジッハーのいう「人生の本質的なもののために生きる」ということに対応している。 また、クライトンが病気についてそのことの責任を認めた方が自分には無関係である、と考えるよりも「より善く生きることになる」といっていることに対応する(9月1日日記「善く生きる」参照)。 このことを可能ならしめるのは、人間の「創造力」(creative power) であり、その力が単なる生存のレベルを超えて、人生を価値のあるもの、目的のあるものにする。創造力を使って何か新しいものを作り出し、適応し、状況をより善きものにする。進化はこのようにしてのみ起こるのである。 要は、人はただ生きているだけではなく、より善く生きることをめざしていることから、当然、同じことをするだけではなく、逸脱があるということ、しかし、逸脱ではあるけれども、状況の変化に対処できるとすれば、その能力のことを「適応性」とジッハーは名づけている。 ジッハーは前に進むことがノーマルな精神的に健康な方向であり、逸脱は神経症の兆候である、と見ているが、逸脱が進化を促すことがあるとすれば、逸脱を必ずしも否定的に見る必要はなく、いわば正の逸脱を認めることができるだろう。

2002年10月26日

コメント(3)

-

運命を信じると

れんこんをたくさん送ってもらった。さてどうしたものか、と思っていたところ、料理の仕方を教えてもらったので早速試してみることにした。土がたくさんついていた。こんな形をしているとはしらなかった。土を洗い落とし、皮をむく。次に、れんこんをすって、卵(一個)と片栗粉(大匙2杯)、塩(少し)をまぜる。それをフライパンで炒めてできあがり。今日はカウンセリングだけなのでゆっくり過ごす。 これまでの人生を振り返ってみると人との出会いが自分の運命を変えたように思うことが多々ある。ありがたいと思っている。自分を越えた力が働いているようにも思う。 ところで、アドラーは、神秘的なこと、証明できないことを認めない人だった。神についてもそれは実在するものであるとは考えず、優越性、あるいは完全性の目標を具体化した観念(idea)というふうに考えた。もっともアドラーとある時対談したキリスト教の牧師はアドラーは私がこれまで会った人の中でもっともキリスト教的(Christian)だった、と絶賛している。 アドラーにも影響を与えたウィリアム・ジェームズは、超常現象の証明には、それを信じたい人には信じるに十分な証拠が出る一方、信じない人には否定するに十分な曖昧さが残る、といっている。 ある時、アドラーは、いわゆるテレパシーを経験した。夜中に目を覚ましたのですが、その時見ていた夢は非常に鮮やかだったので、船が海の中に沈んでいくのを見ているように思った。次の日、タイタニック号が沈んだことをアドラーは知った。目を覚ましたのはちょうど船が沈んだ時間だった。しかし、見かけほど偶然ではなかった、とアドラーはいう。その時アドラーは一部しかない『神経症的性格』の原稿のことを心配していた。アメリカに原稿を送ったのだが、いつものように、コピーを取っていなかった。船が沈めば、何年もかかった仕事をふいにするところだった。この本の原稿は、タイタニック号には乗せてなかったので、まもなく無事届いたという知らせを受け取った。このようなことにもアドラーは神秘的な意味づけは一切しない。 アドラーが超常的なことに対して否定的であるのにはわけがある。信じる人も信じない人も 耳を傾けてみるといい。 アドラーは、何か恐ろしいことに遭遇しながら傷つくことなく助かった人は、運命があらかじめ定まっていると思うようになることがある、といっている。ある人は次のような経験を語った。ある時ウィーンの劇場に行こうとしていたのだが、その前に別のところに行かなければならないことになった。ようやく劇場に着くと、劇場は焼け落ちていた。何もかもなくなったのに彼は助かった。このような人が自分は何か高い目的へと運命づけられていると思うようになるのは容易なことである、とアドラーはいう。 問題は、このような人がその後の人生においてそのような期待とは違った結果に終わる経験をした時である。勇気をくじかれ、重要な支えを失ってうつ状態になることもあるからである(『個人心理学講義』)。 運命を信じることそれ自体が問題であるわけではない。運命を信じることで、私たちの人生での出会いをかけがえないものとして大切なものと見なすことができるようになるからである。また、思い煩ってもどうにもならない先のことに心を悩ますことを止め、<今ここに>生きることができるようになるかもしれない。

2002年10月25日

コメント(7)

-

世界は私を中心にまわっているのではない

『聖なる予言』(ジェームズ・レッドフィールド、角川書店)には、こんなことが書いてある。ペルーで発見された古文書に、人生の意味についての九つの知恵が書かれている。その第一の知恵は、「偶然の一致」に気がついた時に始まる。「あなたは何か、自分がやりたいことについて、予感とか直感を感じたことがない? 人生の進路についてはどう? そして、なぜ、そんな感じがしたか、不思議に思ったことはなかった? そのあと、そんなことはすっかり忘れて、他のことに夢中になっていたのに、ある時、誰かに会ったり、何かを読んだり、どこかへ行ったりしたのがきっかけで、望んでいた方向に導かれたという経験はない?」 このような偶然の一致は、どんどん頻繁に起こるようになって、単なる偶然を越えている、と思い至り、何か説明できない力に私たちの人生が導かれているかのように、運命づけられている、と感じ始めるというふうに説明されている。 こんなふうに感じたことはあるし、今も何かしら自分の力を越えた大きな力に導かれていると感じることはあるのだが、あらゆることが自分を中心に起こっているように思える時は心が弱っていて精神的にあまり健康でないと思うことがある。自分のまわりに起こることはただ起こっているのであってこの自分とは何か特別の関係があるわけではない。 講義をしている時に学生が顔を見合わせて何かを言葉を交わして笑う。二人が何を離しているかは知る由もないが、僕の講義内容を批判していると考えなければならない理由はないだろう。すべての学生が僕の講義に関心があって聞いているわけではないだろう。休み時間に話していたことが講義が始まってからも気になってしかたなくて講義中にも関わらず隣の友人に話しかけたのかもしれないのである。 皆が自分を見ていると思うことがある。これも考えすぎだろう。今、この日記を電車の中で書いていた時に強い睡魔に襲われ次の駅で降りないといけないのに寝てしまった。終点の駅に着いた時も気がつかなかった。幸い、僕の肩を叩いて起こしてくれる人があった。一瞬恥ずかしい思いがしたが、すぐに思い直した。僕のように降りないで寝ている人があった時ちらりと見るけれども、あるいは、声をかけるけれども、そんな人がいるからといって笑ったりはしない。すぐに注意は他のところに向く。そう考えたら皆が自分を見ていると考えることはないことがわかる。 かなり克服したつもりでいるが特別でなければならないという気持ちは今も強い。自分がone of themであるということ。たくさんの人の中の一人であることを認めるのは僕には難しい課題だった。自分が優秀だからというのではなくて劣っているという感じが強かったからである。今は子どもの頃ほどそんなふうには感じなくなって楽になったように思う。

2002年10月24日

コメント(5)

-

対等であるのはむずかしい

明治東洋医学院での教育心理学の講義。13回目。親が子どもの受験する学校を子どもの意志とは離れて決める時よい対人関係の要件として僕が講義した四つの要件、尊敬、信頼、共同作業、目標の一致を欠いていることを発表者は明らかにしたが、後の学生間の質疑応答の中で、親が子どもにどの学校に進むかについていっさい干渉しないで子どもに任せた場合、共同作業はなく(子どもが決めるから)、目標の一致もない(一致は不一致を前提にするが、子どもが目標を決め親はそれに対して異議を唱えることも親の考える目標の提示すらしないから)。そのような場合でも親子がよい関係であることは当然あるのではないかという話になった。たしかに親が子どもに無関心でなければという条件がつくがこのようなケースはある。しかし通常、親は子どもの無知、あるいは無経験を理由に子どもの人生に何らかの形で干渉する。あなたのためを思っていっているのよ、という具合に。子どもに選択の機会を与えるといいながら実は親が子どもに選んでほしい選択肢しか提示しないこともあるだろう。フェアではない。 僕の親は進路について何も意見をいわなかった。父親は母親に僕が哲学を専攻することについてやめさせるようにいったらしいのだが、母親が父親を説得したらしい。その後、苦労もしたが(今も)ありがたいと思っている。親になって思うが、子どもの課題に口を挟まないことは大いに勇気がいる。 子どもが参加するシンポジウムのちらしを見た。基調講演をする大人の名前は乗っているのにシンポジウムに参加する子どもたちの名前は記されていない。数人の子どもというような書き方だった。通常のシンポジウムであればこんなことはありえない。男性のシンポジストの名前が書いてあるのに、他女性2名などと書いてあったら誰もが変に思うだろう。 ある高校で校歌を生徒から募集した。校歌というのはどこの学校のも似たり寄ったりのものという印象を持っていたが、若い人の作った歌詞は発想が斬新でおもしろいと思った。ある生徒の作品が採用されたのだが、その生徒は作詞者にはならなかった。音楽教師が少し手を入れたのだろう、補作詞○○と教師の名前は出たというのに。こういうのを子どもの差別という以外なんて呼ぶのだろう。 親子関係に限らない。また進路だけではなく、相手自分が必ずしも望まないことをしようとする時、また、そのことで感情を害した時にどう対処するのかを考えておかなければならない。言葉では私とあなたは対等であるというのは簡単だが、実際には容易ではないように思う。 中島義道の『不幸論』(PHP新書)を読んでいる。世の中の幸福論が総じて嘘くさいということをいつもながら鋭く暴いていく。こういう本は書いた者勝ちという気がしないわけではない。僕の訳したアドラーの『人はなぜ神経症になるのか』(春秋社)が引用されているので買ったのだが、どんな文脈の中で引かれているのか興味深い。

2002年10月23日

コメント(7)

-

失敗に寛容であること

僕はよほどのことがないと腹を立てたり、人に対して悪意を抱いたりはしない。人が傷つくようなことを少なくとも故意にいったりはしないし書かない。なのに、僕の話すこと、書くことが時にこちらの真意とは大きく外れた仕方で取られることがあって当惑することがある。もちろんそのことの責任は真意が伝わらないような書き方をした僕にあることはわかっているが、僕がいったこと、あるいは、書いたことのどこがどんなふうに解されたかが知らされないまま断罪されると困惑してしまう。 しかしこのようなことを恐れていたら何も発言できないし、書けないことになってしまう。意味を曲解する少数の人を恐れないで正当に理解する多くの人のことをこそ考えて書こう。最近、臆病だったことに気づいた。 可能な限り誤解されることがないようにていねいに書きたい。実際に間違ったことをいうことがあれば、その時はいち早く訂正したい。他の人の言動には他方、可能な限り寛容でありたい。再試験を前に学生からメールが届いた。試験を前に学生からメールがくることはよくあることで、学生からのメールはうれしいのだがそのメールには名前が書いてなかった。しかも前の試験はわかりにくかった、と書いてあってので、では一体僕は何をしたらいいのか、と考え込んでしまった。メールアドレスをたよりに前にも同じ人からメールがきてないかを検索してみたらあった。やはりそのメールにも署名はなかったところを見ると、この人はメールに署名を入れるという習慣がないということに思い当たった。おそらくは僕へのメールだけではなくて他の人へのメールも同じようにされているのだろう。あるいは、署名を入れなくてもメールアドレスを見れば誰からのメールかわかってもらえると思い込んでられるわけである。単なるミスなので僕が不愉快に思う必要は少しもない。ただメールに署名が入ってないと誰からのメールかわかりません、と返事を送るだけでいいわけである。今回は前のメールを検索してわかったからもういいのだが。誰でも(もちろん、僕も)間違いを犯すことがありうるので寛容でありたい。

2002年10月22日

コメント(5)

-

憎しみは黙っていても伝わるけれど

憎しみは黙っていても伝わるが、愛していても言葉で表さないと伝わらないという野田先生の講演の中での話はおもしろいと思った。ただし憎んでいるとか嫌っているということははっきりと伝わるのだがそれ以上のことは伝わらない。となると嫌われている側、憎まれている側としてはどうすることもできないことになる。そんなことがわからないところが嫌いといわれたらどうしようもないのだが。改善できることがあれば教えてほしいと思う。そうすれば変えられることなら変えられる。 嫌いといわれるほうがまだましということがある。あなたのこと嫌いといわれたとしたら脈があるといえるかもしれない。まったく関心のない人のことを嫌いとはいわないだろうから。道を歩いている時誰も私のことに気づく人はいない。以前、対談をした宮台真司が講演会場がわからず立ってたら誰かが声をかけてくれるだろうと思っていたが誰にも気づかれなかったといっていた。こんなふうに誰にも自分の存在が認められないのはまだ耐えられるだろう。しかし野田先生の講演の中の話にあったように無視されることには耐えられないだろう。私のことをシカトしてごらんなさい、そうすれば三日目には発狂するから、と。この感じはわかる。フランクルはアドラーにシカトされたと書いている。真偽の程は定かではないのだが。僕の知っている人がある時シカトされたことがあったという。私のことを知っているはずの人が私の顔を見ても誰もあいさつすらしないというのだ。そんなレベルの低い人はこちらの方から切ればいいじゃない、といったけれども弱い人間はそんなふうにされることが不合理なことであることはわかっていてもなお無視されたくないと思ってしまう。僕はよくわかる。

2002年10月21日

コメント(4)

-

学会最終日

18日からの学会の全日程を終え、京都に向かっているところ。午前中のシンポジウムではアドラー心理学が家庭の中でどのように受け容れていったかというケース報告。午後からは野田俊作の公開講演会(「新しい社会と子育て」)。 聞きながら思うところが多々あった。勇気づけとアドラー心理学でいう関わりの目的には二つあって、一つは自分には能力があると思ってほしいということ。ただしこれだけでは自己満足、エゴイズムになるかもしれない。もう一つは人々は私の仲間であると思えるように援助すること。子どもが親に向かってひどい言葉を発するのであれば、子どもに仲間だとは思われてないということである。仲間だと思ってもらえるように接しなければならない。アドラー心理学ではこの仲間は親である必要は必ずしもない。誰か一人でも仲間がいればいい。カウンセラーはクライエントにとって仲間でありたいと常に願っているが、時に勇気をくじかれたクライエントさんはカウンセラーを試すこともある。 多動の子どもについての話は興味深かった。多動の子どもはいない。もしそんな子どもがいるとしたら一日中多動のはずである。しかるに実際はそんなことはない。動いてはいけない時に動くから多動といわれる。だからおとなしくしている時に(ここがポイント。動いている時ではない)適切な注目をすればいい。 不適切な行動に注目しないということを僕も講演でいうが、誤解を招きやすい点である。このことだけを局部的に見れば放任ではないかといわれることがあるからである。僕はそうではないということをいう時に、今の話の文脈を理解してほしいというのだが、野田は「一時期」不適切な行動に注目しないという表現をしていておもしろいと思った。手術の時のように、開腹してもそのままにしておくことはないからである。 アドラー心理学はスポーツのようなものである。トレーニングしないといけない。講演は予告編であるという話は納得である。何年ぶりかでマックを使っている。iBookを手に入れたのだが、買う前に新しいOS Xについて知るために何冊か本を読んだが、当然のことながらわからなかった。二週間経った今もわからないことはあるが、マニュアルを読み、試行錯誤もしながらマスターしていくしかないのは心理学の知識と同じである。

2002年10月20日

コメント(2)

-

学会二日目

日本アドラー心理学会があって富山にきている。二日目の今日は、早稲田大学の向後千春先生の特別講演「学ぶこと・教えること 教育工学の視点から」とそれに続いて「教科教育とアドラー心理学」というシンポジウムでは四人の先生が模擬公開授業をした。アドラー心理学を学んでいる先生が実際に子どもたちを前にどんな授業をしているかがわかって興味深かった。総じてどの授業もよく準備されていておもしろかった。受身的に授業を聞くだけではなく積極的に参加するこのような授業を受けていれば子どもたちも変わってくるかもしれない。教科教育の中で勇気づけができるから仮説実験授業をしているという発言があったが、これはアドラーが教科を教えるのではなく教科で教えるといっていることに通じる。 授業をする以前の生徒との対人関係はもちろん大いに問題で、前に書いたのだが、斎藤孝が中学校でウォーキング・イングリッシュといって歩きながら英語を音読させようとしたらテレビカメラが入っているのに拒否した生徒がいたことを思い出した。一連の授業の流れの中の一部の授業を受けただけなので何もいえないのだが、みんな立って~しましょう、というような指示が出たら子どもの頃の僕は素直だったから(というか批判することなく何でも受け容れていた)すくっと立ち上がって音読したりしただろうが、今だったらそんなに無邪気ではないかもしれない。もしも立ち上がらなかったら先生はどんな対応をするのだろうというようなことを考えていた。 学会は明日まで続く。思うようにアクセスできなくて残念に思っている。いつもfail safeを考えかなり慎重なのに一つの通信手段がうまく行かなかった時どうするかまったく考えずに今回きてしまった。部屋で仕事ができる時に不便でないように延長コードまで買っていたのだが、こちらは急いでいて持ってこなかった。はたしてホテルの部屋は仕事をすることは考慮されてないらしく(なにしろここはリゾートホテルである)コンセントが思う場所にはなかった。なかなか経験から学べないでいる。

2002年10月19日

コメント(4)

-

守られないルールの問題

仕事の後、高岡へ。高岡の駅に降り立った時、気持ちがすとんとおち込んでしまったが今は大丈夫。いつものように夜はなかなか眠ることができない。いつか沖縄で学会があった時、たしか四人部屋だったのだが、眠ったのはいつも最後で朝方になってようやく眠れた。 本屋に行くと本を買ってしまうので極力行かないようにしていたが、ふと立ち寄った本屋で中島義道の新刊(『不幸論』PHP新書)を手にした。中島はアドラーを取り上げており、僕が訳した『人はなぜ神経症になるのか』から引用している。僕の名前が書いてあったので思わず買ってしまった。 さて、ルールについて。 二人の間のルールはいうに及ばず、共同体にあるあらゆるルールについてそれが守られるための条件がある。 まずルール作りに自分もかかわったという意識がなければならない。知らない間に決まったルールは誰も守らない。二人のルールであれば二人が協力して作りたい。このルールは未来永劫にわたって有効というわけではなくて、しばらく守ることにしてもしもうまくいかなければ改定するという約束にしておけば暫定的にルールを守ることに協力しようと思える。 ルールに限らないが事後承諾を好まない人いる。内容には実はあまり関係がなくて手続き上自分が知らないところで決まったことをよしとはできないのである。今度彼と暮らすことにしたから、と親にいった時、このような手続きにこだわる人は介入しようとする。我々の課題であって親の課題ではないというのはその通りだが、早い段階から報告をしておいたほうが賢明かもしれない。 二つ目は例外特権階級がないこと。らなくていい人がいたらそのようなルールは守られないのである。二人の間のルールの場合は、あなたは守るべし、でも私は守らないというのあればアンフェアなルールだといわなければならない。 三つ目はすでに見たように内容の合理性である。これくらいの権利の制限であれば共同体が維持されるためにはいたしかたがないと納得できるルールであれば守られる。それ以外の目的のためにルール、例えば、支配するためにルールが作られるのであれば守られなくて当然である。なんの疑問もなく守られているとしたらその方が問題といっていいくらいである。校則で定められる服装規定などは共同体の維持には何も関係がない。

2002年10月18日

コメント(9)

-

二人の間にルールを作る

今日からしばらく京都を離れる。泊まりで出かけるのは久しぶり。 二人でルールを決める。そのルールが二人が共に生きるために、あるいは、私とあなたの作る共同体が維持されるために必要であると互いに納得できるなら権利の制限を内実とするルールであっても守られるだろう。 ここでルールということばを使ったがそもそもルールというようなものが必要なのかという疑問を持つ人が多いのは知っている。二人の間にルールなんてそんな水くさいというわけである。しかし、ルールは二人の関係を窮屈にするためのものではなく二人の関係をより快適にするためにある。適切でないルールがあるというよりはルールそのものが存在しないカップルは多い。ルールが形骸化してしまっていたら意味はない。イエスが律法主義を否定する一方で、聖書の一点一画までも成就されるために私はきたといったように、ルールがそのために存在する理由、つまり、二人が仲良くするという目標は見失ってはならないし、それを実現するためにルールは存在するのである。 関係がうまくいっていないカップルにはルールを作ってもらう。かてて加えてコミュニケーションの取り方の練習をしてもらう。概して、相手を思う気持ちはあってもそれを適切に表現する手段が上手ではない。この点についてはこのHPの日記でもしばしば書いてきたとおりである。

2002年10月17日

コメント(10)

-

あなたは自由であってほしい

昨日の日記に相手に何かの権利を主張するのであればそれと同じ権利を相手にも認めなければならないということを書いたが、私が相手にしてほしくないことがあった時それを相手に「しないで」と主張するほど支配的であってはならないと思う。私が相手にはそうしてほしくないのあれば、この私はそんなことをしないでおこうと決心するということはできる。それしかできない。もちろんすべてをビジネスライクにとらえたらこのように主張することも可能ではあるが。 権利の制限という言葉を使ったが、こういう意味である。誰からも何の制限も受けることなく、自由に生きたいと思う。しかし二人で生きるのであれば完全に自由であるということはありえない。何らかの意味で権利は制限されないわけにはいかない。しかし、なるほどこれくらいの権利の制限は二人が共に生きていく上でやむをえないと納得できるのであればそのような権利の制限を受け入れることができる。 この時、二つのことを考えることができる。一つは制限の内容の合理性。二人が仲良くなれるために必要だと判断できるようなことであれば二人が納得して制限を受け入れることができる。相手を所有あるいは支配しようとするような意図があって提案されるような権利の制限はかえって二人の関係を損なうことになりかねない。 例えば、他の男性、あるいは、女性とは一切口をきいてはいけない。これはどうか。実際問題としてこれは守ることは不可能であるし、口をきかないことが二人の関係に影響を及ぼすことだとは思えない。 しかし、他の男性、あるいは、女性以外の人とはセックスはしない。これはどうか。セックスは親密なコミュニケーションだと僕は理解しているが、他の男性、女性と仕事上の、あるいは意見は分かれるだろうが、友人としての会話はいいとしても、他の人と親密なコミュニケーションをすること、あるいは、そのような親密なコミュニケーションを他の人とすることが必要だと感じられることは既に二人の関係に何か問題があることを示していると考えられる。 次に権利の制限が合理的なものであることがわかったとしても、この人と共に生きようという強い意志がなければ制限しようとすらそもそも思わないであろう。この人のためならしたいことでもあきらめられるくらい相手のことを大切な人と思っているかどうか。あの人のためにそんなふうに思えないのであれば関係そのものを見直す必要があるだろう。 もちろん、以上のことも私の側の態度決定のことであって、相手に要求することはできない。むしろ相手は可能な限り自由であってほしいと思う。私は何らかの権利の制限をよしとするが、相手にはそのことを要求しないで可能な限り自由であってほしいと思う。他方、相手もこれと同じように考え、自分は権利の制限をよしとするが相手には自由であってほしいと願うのであれば二人の関係はうまくいくだろう。

2002年10月16日

コメント(4)

-

ソクラテスの妻/権利の主張

ソクラテスの妻、クサンティッペは悪妻として知られているが、プラトンが伝える彼女はごくノーマルである。いよいよソクラテスが死刑に処せられるというその日、子どもたちを連れて獄にやってくる。一番、幼い子どもはまだ乳飲み子である。ソクラテスはこの時七十歳だった。いよいよソクラテスが死ぬことを思って泣き出す。連れて帰るようにとソクラテスは命じているが、こんな時泣かない方が不思議である。 このようなクサンティッペであるがディオゲネス・ラエルティウスが伝えるソクラテスはクサンティッペを恐れている。もっともソクラテスも相当ひねくれているように思える。無実であなたが死ぬのは悲しいという彼女に、ではあなたは私が有罪で死ぬ方がいいのかと切り返す。心配する彼女にこれはないだろう、と思ってしまう。 ソクラテスは妻を恐れたゆえに家にはいようとはせず一日中外で青年たちと議論を重ねていたという。僕は妻を恐れたゆえにというのは本当ではないと考えているが、ともあれこのエピソードを聞いて、悪妻を持つと男は出世するというようなことをいう人がいる。早々に家に帰ったりせずに可能な限り残業し、休みの日も出勤するからだという。こんな話がまことしやかに語られたのは景気が良かった時代のことであろう。 家にいないでおこうとすることなど結婚した当初には考えられなかったことであろうにどうしてこんなことになったのか。もしもこのような事態を回避するためには二人の努力が必要である。どちらか一方が被害者であるとは思えないからである。 その前に権利について少し。 誰かとつきあうとか一緒に暮らすというときそれまでとまったく同じようでいることは事実上不可能である。どんな関係になるかはもちろんカップルによって違うが、例えば、カップルのどちらかがなんらかの権利を主張するのであればそれと同じ権利を相手にも認めるのでなければならない。他の人と二人で会わないでほしいと思うのなら自分もそうしてはいけない。私は他の人と会ってもいいがあなたがそうしてはいけないと主張する権利はない。もしもこんなふうに決めることが互いに不自由なことであるというのであればこのような権利の制限を撤廃すればいいのである。しかし、その際、相手も自分と同じように誰かと二人きりで会うことを認めなければならない。 次に権利を主張する時相手を傷つけていいということにはならない。人を殺す権利がないのはいうに及ばず、相手を罵倒したり相手が傷つくような言い方をする権利はないのである。

2002年10月15日

コメント(6)

-

人は結婚すると

友達だったら一緒に過ごして別れる時、次いつ会おうかと約束しなくても平気なのに、恋人だと次に会う約束をしないで別れたら心が落ち着かない。ジョン・ベイリーが(『作家が過去を失うとき』)結婚してからは、妻のアイリスがいなくて寂しいと感じたことはなく、その意味では向こうも同じだったと思う、と書いている。結婚前は理不尽な嫉妬の念に駆られていたというのに。「相手に抱かれ、愛され、伴われながらもひとりきりでいること。心身ともに親密でありながら、接触そのもののように心がぬくもる孤独のやさしい存在を感じていた」(pp.159-60) 問題はベイリーもいっているように結婚してどんなふうになるかは結婚しないとわからないことがあるということ。「結婚がどんなものかわかるには結婚するしかないのだ」(p.60) 結婚しても時に結婚する前よりも嫉妬心に駆られる人もいるかもしれないし、ベイリーとアイリスのような「孤独の喜び」を享受するカップルもいるかもしれない。あるいは、急速に相手への関心を失ってしまうということがあるかもしれない。 結婚して幸福にならなければ意味がないと思うが、どんなふうになるかが結婚してからでないとわからないというのではリスクはあまりに大きいように思う。 そのリスクを回避するために結婚する前に一緒に暮らすということも有効だとは思うが、そういう方法ではなくて結婚する前に結婚後起こりうることを予言するようなことができれば事前にもしも何か問題が起こることが予想されるならば回避のための手続きを取ることは可能であろう。 そのためにはライフスタイルを見ていくしかないだろう、と僕は考えている。この自分のこと、まわりの世界のことをどんなふうに見ているか、何か問題に遭遇した時にどんなふうに問題を解決しようとするか…こういうことを内容とするライフスタイル(一般的には性格と呼ばれている)を自分でも知り、互いのライフスタイルを知ることは仲良く生きていくために重要になってくる。 結局、ライフスタイルしかない、と思ってしまう。お金があろうがなかろうが、親と同居していようがいまいが、子どもがいるとかいないとか、そういったすべてのことは外回りの条件で、二人の関係に大きな影響を与えるかもしれないけれど、二人の関係を決めることにはならない。互いのライフスタイルを知り、必要があればそれを変える決心をし、その方向に向けて努力する、あるいは、今のライフスタイルについて共に生きていくために必要な調整をしていく必要があるだろう。そしてまさにそのことを 二人が共に生きていく過程において試行錯誤して行っているのである。

2002年10月14日

コメント(12)

-

心が震えなくなった時

息子が政治学を専攻したいというようなことをいうので、丸山真男の『日本の思想』(岩波新書)をわたしてみたが、読むとはいわなかった。ちょうど時期が悪くて試験中だったということもあるだろうが、押し付けないように気をつけないといけないと思った。 この本を高校生の時に読んでいるはずだが、少し読み返して思いがけず影響を受けていることに気づいた。例えば、「自由と同じように民主主義も、不断の民主化によってかろうじて民主主義であるような、そうした性格を本質的にもっています」(pp.156-7)『アドラー心理学入門』で僕は民主主義ということを題目として唱えているだけではだめである。民主主義が自殺することがないように絶えず気を配っていかなければならない、と書いている(p.183)。 高校生のとき印象的だったのは「権利の上にねむる者」という言葉だった。この言葉だけをずっと覚えていた。時効ということについて書いてあって、返済を請求する行為によって時効を中断しない限り、自分は債権者であるという位置に安住していると、ついには債権を喪失するという。金を借りても督促されないのをいいことにしてネコババを決め込む不心得者が得をし気の弱い善人の貸し手が損をすることになる。 丸山は「一民法の法理にとどまらないできわめて重大な意味が潜んでいるように思われます」(p.154)というが、今読むと丸山とは違う連想が働く。 二人が一緒に生きようと決め、そのような生活に入ること、あるいは、あなたとおつきあいしたいと一方が申し出、他方が、それを受けるということが「権利」という言葉で表現していいのかわからないが、一度、そうすることを決めたからといって二人の幸福が保証されることにはならない。権利の上であぐらをかいていると、ある朝、気がついたら一人になっていたということは大いにありうることである。 憲法第十二条の言葉を使うならば「不断の努力」こそが二人を幸福にする。今ここでこうして一緒にいられることを当たり前のこととは思ってはいけない。明日の保証はないが、今はこうして一緒にいるのだから、この時を存分に楽しもう。つきあい始めて間もない頃はたしかにこんなふうに感じていた。なのにいつ頃から心が躍らなくなったのか…

2002年10月13日

コメント(4)

-

相手を責められない時

行き先が近くだからといって急発進するような人がそうそういるとは思わないし、ほとんどの人がまじめに仕事に取り組んでられるはずであるが、もしそんな人がいればその人の非は誰にも明らかである。 ところが、これが夫婦関係やカップルの関係になると話はなかなかむずかしいことになる。というのも関係がうまくいっていないカップルのどちらか一方が、あるいは、両方がカウンセリングにこられるとして、どちらかの非を明らかなものとして指摘することは時に非常にむずかしいのである。それはもう明らかに彼(あるいは彼女)が間違ってるのだから、あなたは本当によく頑張りましたね、とはいえないのである。 そんなことをいおうものならもちろん自分が正当であることを認められたと思う側はうれしいが、相手側は不愉快である。そこで両者の言い分を公平に聞くべく、非難の対象となっている彼(あるいは彼女)を呼んで話を聞くと、事実は全く違っていて(と思ってしまうということだが)そんな事情があるなら一方的な非難を受け入れてこの人を断罪しなければよかったと思ってしまったりする。当然のことながら、こんなふうになってしまうとカウンセリングは行き詰まる。 こういう事態を避けるために当事者の一方だけと話をすることは極力避けるべきだと考えている。同じ事件の報告でもかなり違うので驚くことがよくある。二人が同席していれば、いや、それは事実とは違うというような訂正が入る。そこで、そんなに違ったふうに今問題となっている出来事を相手が解釈していることを知ることになる。そのような解釈の違いがあることを知ることも夫婦カウンセリングにおいて重要な意味があると思う。 なにしろいつも書くように人は自分の意味づけを離れて生きていけないといっていいくらいである。しかし同じことを経験していても意味づけが違う、二人が違う面を見ているということすら知らない人もある。二人がもしも関係を修復するつもりがあるのなら、ここから出発するしかない。

2002年10月12日

コメント(8)

-

自分を責めなくていい時

今日は外には出かけずカウンセリング。どこかで工事をしているようで道路に面した僕の部屋にいると音が気になる。「この間タクシーに乗りました。近くだったけど雨も降っていたし、歩いたらけっこうかかるから。で、行き先をいったらいきなり急発進されて…」「そんな人めったにいないと思うけど…たいへんだったね」 この話をした僕の友人は自分を責めるタイプである。職場での対人関係がうまくいかなくて最近仕事をやめたという。職場の上司がワンマンで、でもずっと耐えてきたという。その人だけではなくて他にも辞める人は多かったという。僕の勤めていた職場も同じだったと話を聞きながら思った。「私はもっと頑張れたと思うんです。私の努力が足りなかった」「そうなんかなあ。頑張ったと思うけどね。そういう上司のもとでよく働いたと思うよ」「仕事を辞めたことを子どもにどう説明しようかと思って」「そんなん、いいじゃない、ただ辞めたといえば」「でも…」「ねえ、ひょっとして急発進するようなタクシーに乗ったとき、もっと遠くまで乗ったらよかった、とか思ったりするの?」「あ、そういうところある。申し訳なかったなって」「そんなのおかしいじゃない。その運転手さんに問題があったのと違うの?仕事だって自分だけに非があったと思っているようだけどそんなことないじゃない?」「次の職場でも同じような人がどうしようと思う」「タクシーに乗ったらいつも急発進するような人だと思う? ほとんどの運転手さんはそんな人じゃないと思うけどね」 職場に難しい人がいないとはとてもいえないが、こんなふうに思って次の仕事に就くとそのような人を探すことになるかもしれない。そしてそんな人がいればやはりそうだと思ってしまう。関係がうまくいかなくなり仕事を辞めるとまた自分を責めることになる。このことの繰り返し。 上司とうまくやっていく工夫をすることは必要だと思う。たしかに中にはリーダーとしてどうかと思う人がいるというのは本当である。相手を変えることはできないということは僕はいうが、そのことは自分を責めることを意味しない。そんなことをして自分が不利な目にあうというようなことがあれば理不尽だと思う。ことに相手が闘うに値しないような人であればなおさらである。

2002年10月11日

コメント(8)

-

誤った思い込みが人を不幸にする

学校にいると学生から声をかけられる。前期に教えた学生が僕を見て「先生、まだいてんか」と。そう、まだいるのである。一月の最初まで講義が続く。追再試を受けることになっている学生からもメールが届く。たまたまここで教えていた友人が大学への就職が決まり後任として教えることになったのである。彼がどんな講義をしていたかは聞いてない。彼の推薦ということですぐに採用が決まった。それから三年。最初の年は教育心理学を十二回教えただけだったが、翌年から臨床心理学も教えることになった。哲学の講座があれば教えたいといったが残念ながらここにはない。 夜中にいつものように音楽を聴きながら仕事をしていた。ふと、左のスピーカーからしか音がしていないような気がした。きっと気のせいだろう、と思った。スピーカーの異常とは少しも考えなかった。もしも聞こえないとしたら僕の耳に異常があるのかもしれない、と疑った。念のため、スピーカーをつなぐジャックの点検をした。ぐいと押し込んでみた。すると右のスピーカーから音がし始めた。いったい、いつからこんなふうになっているのだろう。ずいぶん前からだと思う。なのに気がつかなかった。忙しい生活の中、ずっと別のことに気をとられていたことに思い当たった。聴いていてもあまり注意して聴いていなかったのだ。接触不良というほどのこともなく、接続が少し甘かっただけなのだが、ずいぶん長く本来もっときれいな音で聴けていたのに損をしたと後悔した。 これは気づいていなかった例なのだが、おかしいことに気づき不満を持っているということがある。コンピュータのことはもう長く学んできたので初学者の人を見ていると時に知らないためにコンピュータのことやインターネットのことで不満を持つということがあることを知っている。人のことはいえない。恥ずかしくていえないことも多々ある。外ではAirH""(エアーエッジ)を使ってインターネットに繋いでいる。わりあい最近使い始めた。以前は公衆電話を探してアクセスしていたこともあったが(最近、そんなことをしている人を見たことがない)どこからでもインターネットに繋げるのは便利である。 買った日、自宅で実験をした。ドライバーをインストールするなどめんどうなことがあったが思っていたよりは簡単に繋がった。これで外からのアクセスも問題なしと喜んだが、問題は翌日地方に講演に行った時のこと。待ち時間があったのでさっそくメールチェックを試みた。なのに一向に繋がらないのだ。それまではi-modeを使ってアクセスしていたがあまりに遅かったので今度は速くてありがたいと大いに期待していただけに失望は大きかった。遅くてもi-modeならこんなことはないはずだ、ピッチはだめなんだ等々いろいろなことを考えた。これでは実用にならない、と買ったことも少し後悔した。 ところが僕は忘れていたのである。なんとなくカードを差し込んで起動すれば繋がると思い込んでいたのだが、ダイアルアップしなければならなかったのである。たしかに前の晩、そうしていたというのに忘れていた。だから完全に落ち度は僕にあった。なのに不満が膨らんだ。 人との関係についてもこれに類したことをしているかもしれない、と思った。思い込みは激しいものである。最初に専門学校での講義のことを書いたのだが、最初の数回の講義はひどく緊張してしまう。僕の話を斜に構えて聴いているように見える学生が目に入るとどぎまぎしてしまう。ある時教えた学生は僕の話にも一向に反応しなかった。学生は知らないのだろうが教壇に立てばどの学生の顔も全部見える。講義を聴かないで次の時間の内職をしているのもわかってしまう。その学生はいつも怒っているように見えた。教壇に近い席だったので気になって仕方なかった。ところがある日気がついたのだ。実は、僕の講義を聴きながらノートをとっているのだが、ほとんど逐語録といっていいほどに僕の話をすべて書き留めていたのである。フランスの哲学者であるシモーヌ・ヴェイユの哲学の講義ノートが残されているがこれは学生が筆記したものである。僕は有名ではないし、これからも名を残せるような業績を打ち立てられるとも思わないからありえない話だが、その学生のノートは僕の講義を書き留めたものとして出版されることになっても(出版されないけど)おかしくはないくらいきちんと、ただ黒板に僕が書いたことを写すだけではなく、僕の講義のすべてを書き留めていた。そのことを知って恥ずかしかった。勝手に僕がこの学生は僕の講義に批判的なのに違いないと思い込んでいたことに気づいたからである。 人は自分が意味づけした世界に生きているとアドラーは考えている。誰もが同じ客観的な世界に生きているわけではない。意味づけいかんによってはずいぶんとこの世界は生きにくいところになってしまう。実際にはそうではないかもしれないのに敵をたくさん創ってしまう。 前期にどのクラスでも受けた質問はどうしたら自分を好きになれるかというのがあった。誰かに貢献できていると思う時にそんな自分のことを好きになれる、と話したのだが、もしもまわりの人が敵なら、敵に貢献しようとは思わないだろう。人に不信感を抱き、この世界は危険なところだと思ったら、積極的なタイプの人ならやられる前にやっつけねばならないと考えて人に危害を加えるというようなことをするかもしれないし、消極的なタイプの人なら人との関わりを避けてしまうかもしれないし、復讐的な行為にはしるということがあるかもしれない。こんなふうに考え、ふるまっていれば貢献しようなどとは思わないから、人に役立てているという感じを持てないだろうし、したがって自分のことを好きになれないだろう。 不幸になりたいと思う人はないと考えているのだが、そのような願いからは遠く離れてしまうことになるが当の本人は何も見えていないということはよくあることである。

2002年10月10日

コメント(14)

-

表も裏もない私

明治東洋医学院での講義。2クラス連続の講義。5階に廊下を面して並んでいるクラスなので講義が終わって1階の控室に戻ってまた上がってくるだけで休み時間が終わるといっていいくらいである。幸い、たくさんの学生からの質問を受けていたら次の時間の始まりになった。僕の講義は疲れる、とある学生。集中して聴くのでへとへとになるのだ、と。僕の講義を聞いてその日の夜吐いた人がいるという話をしたら驚いた様子。厳しいこと、耳を覆いたくなるような話をするからである。 良寛が死を目の前にして詠んだ歌の意味は明らかなのなのだが、良寛の歌を離れて、表と裏ということについて考えてみると実は理屈っぽい話になるが、実は表も裏もない。表も裏もなくてあるのはただ「すべて」である。 アルフレッド・アドラーが創始した心理学のことを「個人心理学」というが、この個人心理学という場合の個人、英語でいえばindividualはラテン語のindividuumに由来する言葉である。individuumは「分けることができない」(英語で説明すれば、否定を意味するin+divide)ということであり、人間を分けないで全体として考察する心理学が「個人心理学」である。 本当は分けられないのだが、意識と無意識、感情と理性、身体と心というふうに分けて考えてしまう。裏と表も同じである。裏はいい意味でもよい意味でも使われる。あの人には裏があるといえばよくない意味だろうし、良寛のように「裏を見せ表を見せて」という表現をすれば表は人の皮相な部分、他方、裏は人には普通はあまり見せない人の本来的な部分というような意味にとることもできるだろう。 なぜこんなふうに人を分けて考えるのか。そのことには当然わけがある。そしてアドラーはきっぱりとそのような考えを否定する(この稿続く)。

2002年10月09日

コメント(8)

-

裏を見せ表を見せて

橋の撤去解体工事のための事前調査に立ち会ったということを先に書いたが、この撤去される橋は僕にとって子ども時代の思い出でいっぱいなので、なくなるとなると寂しい思いがする。小学校の解体改築工事に反対する親がすわりこんだというニュースを見たが、残せば登録文化財にもなるような校舎を見て反対する気持ちがわかった。利権とかいろいろなことがからんでいるのだろう。駅舎も次々に同じ建物になっていく。今回撤去される橋もたしかに老朽化は否めないが、この橋のすぐ横に新しい橋がかけられたわけではなく、かなり離れたところにかけられたので自動車はともかく歩行者は相当の不便を強いられていると思う。他に何か方法はなかったのかと思う。 良寛の晩年の楽しみは、彼を師と慕う貞心尼との歌のやりとりだったという。良寛危篤の知らせを受けた貞心尼は急ぎ駆けつける。臨終までの一週間、心を尽くして良寛の世話をした。その間、歌を詠み交わした。良寛は自分の作ではないが今の心境をあらわしているとして次のような歌を詠んだ。 裏を見せ表を見せて散る紅葉 自分をひらひらと裏も表も見せて散っていく紅葉に例えている。死に行く自分のことでもあり、「裏を見せ表を見せ」というのは四十歳年下の貞心尼に自分の裏も表も何一つ隠さず見せてきたことをいっているのであろう。 親しいというのはこんなふうに裏を表も見せることができるということである。実際そのとおりなのだが、時にこのことが二人の関係を危うくする一つの要因にもなる。遠慮がない分、それほど親しくない関係であれば我慢できても感情的になってしまうということがあるからである。疲れているからお願いだから話しかけないでといわれたらいい気持ちがしないかもしれないが、そんな自分もこの人は私に見せるほど気を許している。うれしい。そんなふうに思えたらいいのだが、必ずしもそんなふうに思えず、けんかになることもよくあることである。そんなことが親しくなることの代償ならば親しくなんかなりたくないとふと思ってしまう。 親しいが故の節度のようなものはいるだろう。カウンセリングをするとひどく疲れる。前はこんなことを知らなかったので、友人同士で夜皆で談笑している時に、早期回想とか夢を解釈してほしいという話になった時、昼間ずっと解釈していたので今は疲れていているからと断っていたのを横で見ていてそんなものかと思っていたが今はよくわかる。こんなふうに疲れている時にとれる態度は二つある。一つはいわば裏を見せて不機嫌になることである。もう一つは、親しい人のためにもうワンセッションカウンセリングできるだけの余力を残し楽しい時間を過ごすことである。どちらも選ぶことができるが、個人的には後者でありたいといつも思っている。そのほうが疲れも癒されるわけでけんかをするだけのエネルギーは無駄だろう。

2002年10月08日

コメント(2)

-

自己愛からの脱却/末期の目

前に住んでいた家の近くに橋があったのだが新しい橋ができたので長く閉鎖されていたのだが、今度いよいよ取り壊しされることになった。解体工事に先立って工事の影響が後で出た時に現状を押さえておく必要があるようで調査に立ち会うことを求められた。古い家屋なのでこの傾き具合を調べておかないと後でここが傾いた、あそこも傾いたというようなことをいわれても困るわけだろう。何やら家のあちらこちらを計測したり写真に撮っている。その傍らでこれを書いている。『作家が過去を失うとき』を引き続き。アイリスは、アイデンティティの問題が理解できない、といっていたと夫のジョンは報告する。それが何かは知らないけれど自分にはそんなものはないと思う、と。私が私であるというのは自明であるようにも思うのだが、アイリスほど自己愛に遠い存在は想像できない、とジョンはいう。「思うに、アイデンティティにしがみつく人ほどアルツハイマーを恐れるものだ。アイリスはその感覚を欠いていたために虚無の世界にそっと漂っていけるものだと思う」アイリスが研究書を書いているプラトンは魂の不死ということをいったが、どうやら個性は喪失するようだ。しかし魂が消滅するかといえばそうではなくて、例えてみればたばこの煙のようにやがて煙は消えてしまっても煙そのものがいつまでも部屋の中に残っているようなものである。そういうのはアイデンティティの喪失といっていいのではないかとも思うのだが、アイリスはアルツハイマーになってそのような意味での魂の不死を経験したようにも思える。 結婚式の日のことをジョンはこういう。結婚式の朝、見なれた風景が初めて目にするように感じられた。「いつも急いでいたり、どこかに向かう途中だったり、遅刻しそうだったり、自分のことに気をとられていたりで、一度もきちんと見たことがなかったのだ」「すべてのものが生涯最初か末期に見るかのようにくっきりと目に映った」死刑台に運ばれるマリー・アントワネットはその様子をスケッチした画家のダヴィッドによるとパリの通りや広場を初めて見るかのように好奇の目で眺めまわしていたという。死の直前でなくてもいつもこんなふうに感じて生きていきたいものだ。

2002年10月07日

コメント(0)

-

「孤独」を享受する~離れている二人~

ジョンは朝早くアイリスが隣で眠っているベッドでタイプライターを打つ。タイプの音がうるさくないようにと彼女のセーターをひざに一枚敷きその上にオリベッテイを置いて打っているのだ。今はアルツハイマーになっているアイリスだが、そこにいる彼女は昔と同じで今後もずっと変わらないと思いながら来し方をジョンは振り返る。 若い二人は夢中で話し続けた。哲学者のアイリスが子どものようにしゃべった。抱き合いキスをし鼻をこすりつけあいながら。 親密な恋人同士は「またね」といって別れたその瞬間からまたすぐに会いたいと思うだろう。しかしいつまでもこの感覚を持ち続けることはできない。僕はそのような感覚を持ち続けることが重要であるという話をよくするのだが、ジョンは、二人の関係についてこんなふうにいっている。「すでに私たちは、オーストラリアの詩人A・D・ホープがいったように、夫婦は「親密になればなるほど離れていく」という、奇妙だがありがたい過程に入りつつあった」「結婚で私が享受している孤独は、アイリスもそうだと思うが、明日は相手といっしょに散歩できると知りながら一人で散歩に出かけるようなものだ。外の世界を締め出したり、外部の人や物事にたいする感覚を鈍らせ鈍らせるような孤独ではない」 このように離れている孤独を「享受」できなければ不安になり、あらぬ妄想も浮かぶことだろう。

2002年10月06日

コメント(12)

-

滑稽な愛情のエゴイズム

91歳のロナルド・レーガン元大統領はアルツハイマー病が進行し、夫人を認識できているかどうかもわからないらしい。たまたま手に入れたジョン・ベイリー『作家が過去を失うとき』(朝日新聞社)は、この病気を発症したアイリス・マードックを夫である文芸評論家ジョン・ベイリーが介護の日々の中で、夫婦で過ごした四十数年を回想した本である。マードックは戦後英文学界を代表する作家であるが、僕には『善の至高性ープラトニズムの視点から』の著者、オックスフォード大学で教鞭を取った哲学者として親しい。 最初の章(「あのころ」)はアイリスと出合った頃のことが書かれている。ジョンは28歳、アイリスは34歳だった。ジョンは率直にアイリスへの嫉妬心を告白している。「感情とは複雑なもので、愛情のエゴイズムにはどこか滑稽で、いじらしいところがある」 アイリスは他の人とは関わらずコレッジの狭い一室に尼僧のように暮らしている、とジョンは思い込んだ。「ほかの男と交際した過去もなければ、私がいない未来もない女性」と空想した。そんなはずもないだろうに。優越感を表明しているようにも見えるが、実際は自信のなさの表明であろう。 アイリスには性的魅力という「陳腐な要素」は皆無だった、とジョンはいう。そのことで恋心はますます燃え上がった。なぜか。「彼女には性的な魅力がないから、ほかの男たちの関心を惹かないだろうと思ったのだ」ひどい話だが気持ちはわからないわけではない。 魅力がないとは他の誰も思っていなかった。「私のナイーブさと、彼女の関心を惹くのは私だけだという説明しようのない思い込みのせいで、彼女がほかの人たちにどれほど魅力的に映るか、その不安と恐怖を直視するのをやめてしまったのだ」ライバルの存在(可能的なものであれ)は不安と恐怖である。 ある日、アイリスはジョンに小説を書いていて近く出版される予定であることを打ち明けた。内容をたずねるとアイリスはいった。「だれにもいってはだめよ。ほかの人には知られたくないの」 ジョンはアイリスが秘密を自分に打ち明けたのは自分に恋しているからだろう、と思った。「私が恋しているのを知り、哲学者の良識でもって自分もまた私に恋していると認めたのではあるまいか」 しかしそうではなかった。「特別の存在」でありたいと思っていたのに、アイリスが小説のことを打ち明けたのはジョンだけではなかった。 こうしてジョンはアイリスに翻弄されることになる…(かどうかは続きを読まないとわからない)。

2002年10月05日

コメント(2)

-

不完全であるが故に

大学の講義。八月の最初の週に前期の最後の講義をした後、今日までブランクがあった。その間、宿題をメールで提出してもらったりしたので学生には負担になったのではないかと思う。今日は汗ばむ陽気で、ふと四月の新学期であるかのような錯覚。新入生が多い四月が過ぎると、学生は少なくなるのだが、後期が始まった今週は学校にこようと思う学生が多いのだろう。大学が休みの間も専門学校の方にはいっていたので久しぶりに大学にくると女子学生しか見かけないことに少し違和感を覚えた。講義の間金木犀の香りが僕の脳を刺激した。 村上春樹が精力的に読者からのメールに返事を書いているのを読み驚嘆。村上春樹研究という類の本に触れ、読者にとって必要なことは小説の中に全部書いてある。「明快な解答というのは、おおかたの場合、死んだ解答」で、「場合によって危険な解答」である、と書いている。「本というのは楽しく読めればそれでいいんです」と村上がいっているのは本当にそのとおりだと思う。 人との関係も同じだろう。同じ時間を共有して(場所を共有できないことはある)楽しければよし、それ以外のどんな理由が二人が一緒にいるために必要というのか。 妹が村上から返事をもらったと喜んでいる。なんかわがことのようにうれしい。妹は次のように書いている。「たくさんこころに残ったことばがありますが、特に、シューベルトの記述のところで「ある種の不完全さを持った作品は、不完全であるが故に人間の心を強く引きつける」ということばが好きです」 この箇所は実は僕も付箋をつけたところである。小説では、シューマンがシューベルトのピアノ・ソナタ(ニ長調のソナタ)を「天国的に冗長」と評していることが惹かれている。「曲そのものが不完全なのに、どうして様々なピアニストがこの曲に挑むんですか?」という問いに、「ある種の不完全さを持った作品は、不完全であるが故に人間の心を強く引きつける」という言葉が続くのである。 小説には言及されてないが、シューベルトの交響曲第9番「ザ・グレート」はまさに「天国的に退屈」できっと演奏中居眠りをしてしまうのではないか、と思ったことがあるが、今聴くと違ったふうに聴けるかもしれない。

2002年10月04日

コメント(4)

-

特別でありたいと思うこと

男女共同参画会議に出席。5回の会議を終え、男女共同参画条例に盛り込むべき規定について素案をまとめることができた。年齢のバックグラウンドも異なる十人の委員と事務局が徹底的に議論をした。このような話を時間をかけて議論しなければならないのは残念ながらまだまだ男女が対等であるという意識が十分育ってないことの証左であるといわなければならない。子どもたちのいわれなき差別など一体いつになったらなくなるというのか。 最初の会議の日、自己紹介や何かどんな委員が参加する会議かを知る機会がなかった。事務局はただ名前を紹介しただけだった。ひょっとしたら僕だけが他の委員のことを知らないだけなのかもしれないが、僕としては先入見で判断するようなことがなかったのはかえってよかったかもしれないと今は思っている。 特別でありたいと思っている自分があっていやだなと思うことがある。明治東洋医学院での講義では特別であることができない。授業計画表がまだ学生の手にわたってないので、まず学生は僕の名前も知らない。9月に講義を終え試験を受けたばかりの学生からホームページを見たいのでアドレスを教えてほしいという問い合わせがある。Yahoo!で僕の名前で検索してくれたらわかるからというと、名前を知らないといわれて驚いてしまう。誰も僕のことを知らない研修会で講演をする時のように講義だけで判断されるので厳しい。 アドラーの本を読んでいるとこれはまさしく僕のことだと思うことがよくある。不眠を訴えている男性のケース(『個人心理学講義』pp.176-8)。 この男性は学校では誰からもかまわれることがなかった。ところがある日担任の代わりに教えた教師がこの男性の可能性を見て取り、勇気づけた。「このような扱いを受けたのは、少年の人生において初めてのことでした。その時から、彼は才能を伸ばし始めました。しかし、いつも後ろから押されているかのようでした。自分が優れているとは本当には信じられず、一日中、夜も遅くまで勉強しました。このようにして、仕事をするために夜遅くまで起きていたり、あるいは、全く眠らず何をすべきかを考えながら時間を過ごすようになりました。その結果、何かを成し遂げるためには、ほとんど一晩中起きていなければならない、と考えるようになったのです」 アドラーはこの男性について「優越性の目標を持っており、この目標は強い劣等感を持った人の目標である」とまとめている。あまりにあたっていて反す言葉が見つからない。 今日から奈良女子大学の講義。今年からセメスター制になり例年と違って、4月から8月まででギリシア語I、今日からギリシア語IIを開講することになる。手続き的にはIを受けないでIIを受講できるはずだが実際にはありえない。

2002年10月03日

コメント(2)

-

こじれた関係を立て直す

明治東洋医学院での講義。反応がいいクラスがあって講義をしているのを忘れ講演をしているように楽しんで話した。昨日書いた「こじれる男女」の話を講義の中でしてみた。講義では不適切な行動の5つの目的について話したが、若い人が多いので子どもの例を出してみても反応がよくないので男女関係に照らして説明したところ手ごたえがあった。「僕は攻撃な言い方をして相手を責めれば、いよいよ電話に出たくなくなるのではないかとは思うのだが、男性としては、彼女とのおつきあいを続けたいのであれば、謝るしかないと思う」というふうに書いたが、女性の側はどうすればいいのか。 この段階は権力争いといってどちらが正しいか、どちらが強いかをはっきりさせたいと思う段階である。仕事と私とどっちが大事なの、と問われて、仕事と私を比べるという問いの立て方が既にまちがっているとか、あなたにばかり会って仕事をしなければ生きてはいけないのだというような正論を振りかざしてはいけない。 女性の側も正しさに固執しては事態を悪くするだけである。深刻になって喧嘩モードで仕事で忙しい彼を無理やりデートに誘い出してもちっともうれしくないだろう。会えないといわれたらあっさりと引き下がる。今回に期待しないで次の機会をねらうわけである。もしもこんなふうにあっさり引き下がるときっと強い印象を残すことに成功するであろう。強いられず自由にいられる、あるいはそのような状況をつくりだしてくれる人は好感を持たれるだろう。 ただしこんなことは一般論としてここでこんなふうにいえるし、また関係がこじれたカップルの相談にのる時はいえるが、僕自身がこのようなこじれた関係になって自由を束縛されていると感じたとしても、当事者がこんなことをいえば相手の反発を招くことは必至である。私を自由にしてと要求していることになるからである。 僕はどちらかといえば一生懸命尽くすほうなので(信じられないという声が聞こえてきそうだが)、自分の時間が自由にならなくなってもそんなにいやではない。ただこちらのかけた手間隙に値するように相手がふるまえば満足だが、そうでない時、例えば、たくさんメールを送ったのにそのことをかえって迷惑がられるというようなことがあったらがっかりしてしまう。こんなふうに相手に自分の期待を満たすことを要求していることに気がつくとがっかりしてしまう。

2002年10月02日

コメント(6)

-

こじれる男女関係

男女のつきあいがどんなふうにこじれていくか少し考えてみたい。話の便宜上女性の行動を見ていくが、男性の行動を考えてもまったく同じである。不適な行動の段階について講義する時に通常は育児を例に話すのだが、僕の友人が男女関係に置き換えて説明しているのを聞いておもしろいと思った。参考にはしたがいつのまにか僕が例などは変えているはずである。若い人が話を聴く時は育児の話だと関心を持って聴いてもらえないことがあるので男女関係のもつれの話をする。 まず最初は賞賛を求める段階。この段階の行動は表面的には不適切であるわけではない。子どもではないのだから賞賛を求めるといっても、「えらいね」というような言葉をかけたりはしないだろうが、それとよく似た気持ちになるような時である。 例えば、「この間で街ですてきなネクタイ見つけたの。きっと似合うと思う」とプレゼントをするような時である。彼は忙しい人でなかなか思うようにデートの時間も取れないのでこんなふうにしたら私の方を振り向いてもらえるかな、と思う。プレゼントする時いつもこんなことを女性が考えているわけではもちろんないだろうが、この女性はこんなことを考えたのである。 ところが彼にはプレゼント作戦は効を奏せず、態度を変えない。相変らず忙しくて、会うことはおろか電話もメールもこない。そこで彼女は、次に、注目を引くための行動に出る。例えば、電話がかかってこないのであればこちらからかけるしかないわけで、頻繁に電話をかける。「こんなふうに電話をしたらお仕事の邪魔になる?」「いや、そんなことはないから」 ところが、仕事があまりに忙しくて家にまで仕事を持ち帰らないといけないような状態だと、相手は夜のくつろぎの時間にかけてくるのだろうが、こちらとしてはその時間でも仕事をしなければならないとしたらやがて電話をする時間だけ夜寝る時間が遅くなることになり、次第に電話が煩わしくなる。 ある日電話をしたらマナーモードになっている。「こんな時間に電話に出られないなんてなぜ」と最初は心配のあまり電話に出なくても何度もかけてしまう。留守電にも吹きこむし、メールの数も増える。 なのに、彼からは連絡がない。人間どんなに忙しいといってもトイレに入る時間もないことはない。一言メールを返そうと思えば不可能なわけはない。要は、電話をしたいと思うか思わないかの問題なのだから、電話をしない彼を大いに責めることはできる。 彼女はある日とうとうたまらず怒りのメッセージを留守電に吹き込む。「あなたがいるのはわかってるのよ。どうして電話に出てくれないのよっ!」 妄想が膨らむこともあるだろう。誰か別の女性と会っていて今は電話に出られないのではないだろうかというような。 僕は攻撃な言い方をして相手を責めれば、いよいよ電話に出たくなくなるのではないかとは思うのだが、男性としては、彼女とのおつきあいを続けたいのであれば、謝るしかないと思う。 なのに男性は往々にしてこんな時でも適切な対処を怠ってしまうので、自分の方を向いてくれない男性に次の手段を講じることになる。 復讐である。ある日、ようやくデートにこぎつけた。喜んでもらえると思っていたのに期待に反して彼女の表情は明るくない。何かあったのか、という問いに彼女は答える。「あなたがあまりに仕事、仕事といって私のことかまってくれないから、私…この間、あなたのお友達の**君と寝ちゃったの…」 腹が立つというよりは、「どうしてそんなことをするの?」といやな気持ちになってしまうであろう。男性としても言い分があって、ほんとに忙しかったので、仕事と私とどっちが大事なのよ、というような言い方はしてほしくない、と思ったところで、事態は改善しないのである。むしろ、自分の正しさに固執すれば、こんなふうに復讐の段階に入ってしまう。 こうなると、当事者間での話し合いではすまないことが多い。 さて、一体どこから二人の関係はこじれ出したのか? どうすればよかったのだろうか?

2002年10月01日

コメント(10)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY3

- (2025-11-22 19:22:48)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

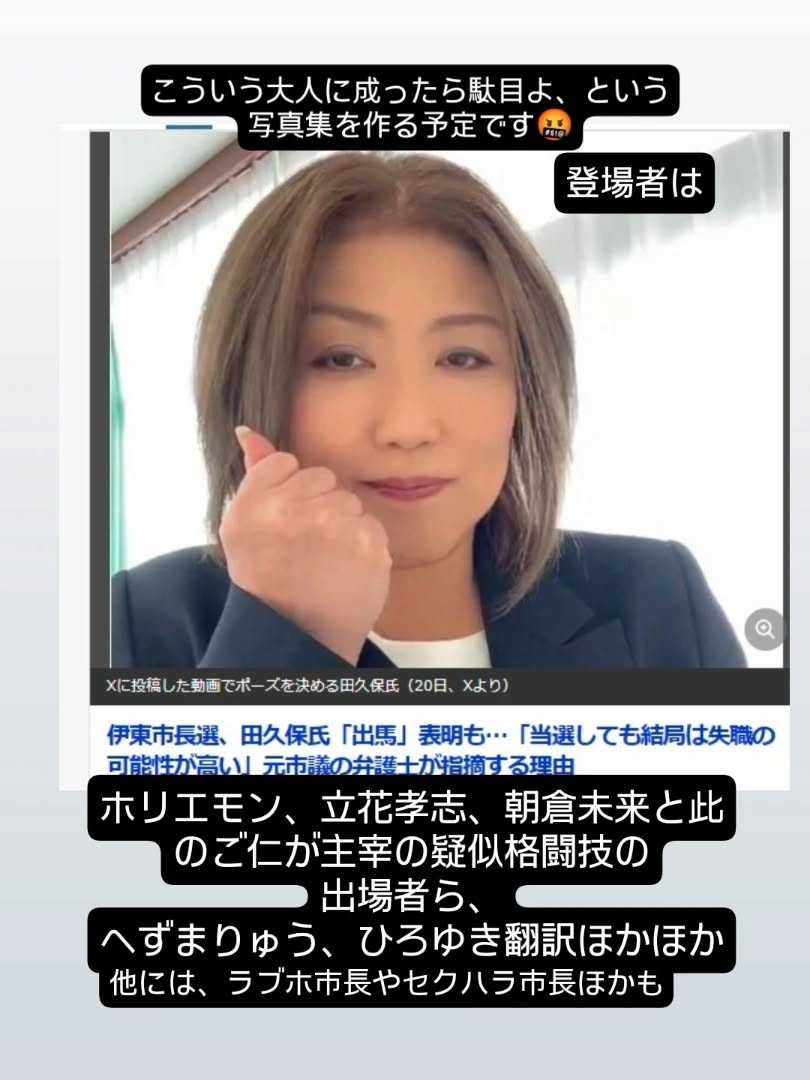

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『おかしな転生 最強パティシエ異世…

- (2025-11-25 00:00:13)

-