2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2003年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

イラクで日本人殺害/新しい本

東京で講演。イラクで二人の日本人外交官奥さんと井ノ上さんが殺害されたというニュースを僕は京都を離れてから知った。今回の事件がテロがどうかについては「まだはっきりした状況を確認できていない。テロ組織が日本人を狙ってのものか、夜盗、強盗のたぐいか確認できていません」と小泉首相はいい(テロでなかったら問題にならないというように聞こえる)、安倍自民党幹事長は、自衛隊のイラク派遣については今まで通り。テロに決して屈しないという我々の意思が変わることはない」といっていることに失望。ホテルに戻って(今夜は六本木)ニュースがないかと思って見ている。今、見たニュースによると、テロの可能性が強いが、テロというものにたじろがないことが大切だと福田官房長官がいっている。 講演は好評だった(と思う)。2時間近く話した後質疑応答にしたら、次々に質問が出た。サインを求められたり、写真を撮られたり恥ずかしかった。会場に着くと、本が届いていた。今夜は出先で画像を処理するソフトがなく、しかもこの間買ったデータをUSBポートを通じて転送するカードリーダーを持ってくるのを忘れたので、ここには写りのあまりよくないのを載せる。どんな感じかはわかってもらえるかと思う。青いところには題名の英訳が書いてある。ここから先には手に取ってからの楽しみに。実にこった装丁である。(12月2日追記)違う写真をアップしてみた。手にしてもらったらすぐにわかるのだが、青色の帯のところが少し変に写ってるでしょう? 手にした人は一様に驚きの声を上げる。そして次に…早く店頭に並びますように。

2003年11月30日

コメント(11)

-

「まとも」なばなな/本の装丁/おろかなブッシュ

明日は東京で、書店に本が並ぶのに先立って僕の新刊を見ることができる。編集の尾崎さんからも、明日ができあがった本と初顔合わせなのでちょっとドキドキしているというメールがきた。同じ気持ちである。出版前からどんな装丁になるか教えてもらったのは今回が初めてだった。 要は中身ではないか、といわれたらそれまでだが、ヨーロッパには製本を職業にする人がある。『森有正先生のこと』(栃折久美子)によると、仮綴じで出版される本を買った人からの依頼で、背革や総革の本に製本にするのである。ビュデ版のプラトン全集は(ギリシア語原文と仏訳がついている)ペーパーナイフで一ページずつ切っていきながら読まないといけなくて、初めて見た時驚いたのだが、こんなふうになっているのを背革にしたりする。そうなると同じ本でも人によって違う装丁になるわけである。今では出版されない手に入らない欧米で出版された研究書を図書館で借り出してコピーしては製本をしていた。貧しかったので簡単な製本にしかできなかったが、先生はハードカバーにしているのを見てうらやましく思ったものである。 日本の場合は、出版社がつくる量産本のためにデザインすることを装丁と呼んでいる。デザイナーの米谷さんは、今回、大手出版社ではできなかった装丁ができて喜んでいると聞いている。ゲラを読んでイメージされたようだ。 よしもとばななの『日々の考え』(リトル・モア)読了。体外離脱体験のことなどきわどい話も多いのだが、こんな話が紹介してあっておもしろいと思った。ある本の著者の話なのだが、青春時代に「奔放に生きるか、安定か」という選択肢に実生活でも恋愛でも迷って旅に出た。旅の途中も日夜悩み続け、明日はメキシコに行って、自由に旅を続けるか、帰って生活を始めるかというとこまできた。深夜、彼は駐車場に止まっている自分の車のわきに、たった一台、ありえないタイミングで停まった車から、旅の間ずっと「奔放」を象徴してきたブルース・スプリングスティーンの曲が流れ出すのを聞いて愕然とした。僕がおもしろいと思ったのは、彼はこんな偶然は普通起こりえない、と思って、これは額面通り受け取るようなものではないな(奔放の象徴の曲が流れ出したのだから、メキシコに行くべしという徴だろうというふうに取ってはいけない)、と考えてメキシコに行くのをやめた、といっていることである。よしもともこの著者に共感していて、「まとも」なので安堵してしまった。 バグダッドを電撃訪問したブッシュ大統領。滞在はわずか2時間半。600人の兵士と夕食を共にしたが、この訪問は極秘。イラクにいる10万人のアメリカ軍兵士がこの訪問を知ったのはイラクを逃げ出してからのことだった。イラクの人はもちろん知らない。愚かである。

2003年11月29日

コメント(8)

-

喪中の葉書/軍医時代のアドラー

喪中につき年末年始のご挨拶ご遠慮申しあげます、という葉書が届く季節になった。親しくしていたわけではなく、近年は年賀状のみのおつきあいだった。去年のには「論文をいつも楽しみに読ませてもらっています」とあった。いつか僕は車で自宅まで送ってもらったことがあった。どういう経緯でそんなふうになったのか思い出せないのだが、娘さんが助手席のところにすわっていて、前と後ろで話をしていた。娘さんが自分には注目を得られていないと思ったのかしきりに会話を邪魔しようとした。下にきょうだいが生まれたらさそがし大変なことになりますね、というような話をした。数年後、たしか下に妹が生まれた。その頃には京都の地を離れてしまったので、彼女がどうなったかは聞いていない。熱心に心理学の勉強をされていた。喪中の葉書では詳細は何もわからない。四十四歳だった。 iBlog版の方に『ソロモンの指輪』のことを書いたが、人間は他の動物と違って抑制力がなく殺し合うこともあるというふうに人間のことをとらえるのと、またそれとは別の見方をするのとでは、いろいろなことが変わってくるかもしれない。アドラーは、軍医として第一次世界大戦に参戦して帰ってから、共同体感覚という考えを提唱したのである。アドラーは戦争で傷ついた神経症の兵士たちのための病院の主任をしていた。アドラーの著作にはこんなことが書いてある。「ある日、一人の若者が私のところにやってきました。彼は少し神経を病んでおり、私に兵役から解放してくれるように頼みました。彼は身をかがめて歩き回りましたが、彼の訴えは、全く根拠がないことが明らかになりました。私はいつも患者に関してそこの陸軍病院の責任者に報告書を提出しなければなりませんでした。彼が最終決定をしていたのです。 その若者が私の病院を去らなければならなかった日に、私は彼に彼の状態は兵役から解放できるようなものではない、と告げました。〔すると〕突然身を屈めた姿勢をまっすぐ伸ばして、彼を解放してくれるように、懇願しました。自分は苦学生で、その上、年老いた両親を養わなければならないというわけです。そして、自分が解放されなければ、家族全体が死ぬことを意味している、と説明しました。私は、自分にできることであれば何でもする、そして歩哨勤務につけるよう試みよう、そうすればまだ残っている半日の勤務につくことができる、と勇気づけました。〔しかし〕彼は満足はしませんでした。彼は泣いて、私にもっと仕事を軽減してくれるよう懇願しました。しかし私は戦争の状況を考慮に入れなければならず、病院の責任者は根拠のない〔仕事の〕軽減を無効にし、彼を直ちに前線に送ることができるということを考慮に入れなければなりませんでした。私は夕方家に帰り、歩哨の仕事につける以外に道はない、と考えました。 その晩私は夢を見ました。私は殺人者だったのです。誰を殺したかはわかりませんでした。私は暗い道を行ったり来たりして、自分が有罪でもあり無罪でもある殺人者であるラスコーリニコフであるかのように感じました。私は目を覚ました時、怖れおののき震えていました。殺人を犯したのだ、と感じていました」(『学校における個人心理学』Individualpsychologie in der Schule, 第7章、岸見訳)。

2003年11月28日

コメント(6)

-

子どもが”こころ”を開くとき/希有な人との恋

市役所に朝から行かないといけなかったのに、数日来風邪が高じてカウンセリングが始まるぎりぎりまで起き上がれなかった。昼から、中根先生の鍼。「疲れてますねえ」といわれた、血圧の上と下の差があまりない。鍼を打ってもらっている途中から寝てしまった。「途中でやめていてもわからなかったかも」といったが、もちろん先生はそんなことをするはずもない。 PHP研究所から手紙が届く。『別冊PHP』(1999年11月号)に掲載された「子どもが”こころ”を開くとき」というエッセイを『別冊PHP』2004年3月の増刊号としてあらためて掲載したいという依頼。断る理由はないので、葉書に「諾」に○をつけて返送しようと思う(メールアドレスが書いてあれば一瞬で終わるのだが)。あらたに多くの人の眼に止まるとうれしい。子どもの心を開かせることはできないという内容だったので、PHPがこの内容をよしとしてくれたかわからなかったのだが、再掲の依頼があったところからすると認めてもらえたということなのだろう。 この原稿はかなりきわどいタイミングで書き上げた。時期的には『アドラー心理学入門』の原稿を書き上げた頃に重なっていて、一部、内容が重複している。脱稿した後、シカゴであった国際アドラー心理学会に出かけ、帰ったその日に書き上げたことが、その頃の記録からわかる。大体のところはシカゴや帰りの機内で書いたのだが、ちょっとしたアクシデントで帰国が一日延びたおかげで大変だった。帰国したその日編集者の付箋がたくさんついた『アドラー心理学入門』のゲラが届いた。これが曜日でいうと木曜日のことだったが、週明けまでに校正をし、あとがき、および参考文献表を書き上げなければならなかった。今回だけでなく、その時もタイトなスケジュールだったわけである。 鍼の帰り、やっと『森有正先生のこと』(栃折久美子、筑摩書房)を手に入れた。栃折さんは『バビロンの流れのほとりにて』(筑摩書房)の装丁をした人であることがわかった。僕はこの本の装丁が気に入っていた。僕の持っているのは1975年に発行されたものである。1968年版へのあとがきには「装幀をして下さった栃折さんのことも覚えつつ」という表現があって目を引く。 僕は気がつかなかったのだが、森の日記の中に「夜、栃折嬢と夕食。栃折さんは数週間の予定で日本からきた修道女である」とある(全集14、p.7)。なぜ「修道女」となっているかは不明。「栃折さんと話している間に、出会いということの意味について考えた」とある(p.9)。「二つの独自の存在が、かくも偶然に、そしてかくも必然的に出会うこと、それが僕らの生を底まで汲み尽くす」(p.10)。森が栃折との出会いのことをもっぱら考えていると読んでいけない理由はないだろう(「「邂逅」するということ」というファイルを登録してあるが、森の影響を強く受けて書いたものである)。

2003年11月27日

コメント(10)

-

後は製本を待つばかり/三重での講演

三重県の阿児町の神明小学校で講演。講演は一時間半だったが片道は三時間半、帰りは乗り換えがあって四時間かかった。それでも前回、三重に講演に行った時は電車の中で校正をしたが今日はその必要がなくて電車の中ではゆっくりすごすことができた。ただ前の日いささか(かなり?)愉快でないことがあってなかなか眠れず(こんなことで眠れないのがいやだったが)少し寝た後はぼんやりしていた。 講演では、子どもを叱らない育児について話してほしいということだったので、叱らない、ほめないで、子どもを勇気づけて関わることについて話した。大人の対応で子どもが変わるかはわからないし、子どもを(大人の思うように)変えるために変わるというのはまちがっているが、子どもを変えるという発想から脱却し、子どもと親の課題を区別し、その上で、必要があれば子どもたちを援助し協力して生きていける関係を作りたい。そのようなことを伝えるために具体的なケースをあげながら、講演に充てられた時間を全部使った話した。講演後に学級懇談会が予定されていたので一時間半話した後、質疑応答の時間を取ることができなかったが、職員室に何人かの保護者がこられ質問を受けた。僕の話の意図をよく理解してもらっていることがわかってよかった。教頭先生は別の機会に僕の講演を聴いてくださっていたし、校長先生も何冊も本をあらかじめて読んでおられ、好意的に迎えてもらえてうれしかった。帰る時に、講演の時に出された水と、校長室で出してもらった和菓子とみかんを、帰りの電車の中で、といただいた。 本は製本をなっている。全国500の書店にFAXによる注文を受けつけたところ、早速注文が集まっているとのこと。僕の仕事が終わったところから出版社の仕事が始まる。『不幸の心理 幸福の哲学 人はなぜ苦悩するのか』(唯学書房)四六判 上製 256頁 定価 1800+税 装丁がかなりこっていてこの価格では採算が取れるかと危ぶまれたのだが、唯学書房の村田さんは、できるだけたくさんの人に読んでほしい、と考え、定価をこの価格に設定することになった。世の中を変えたいという僕の思いを社長に理解してもらえたことが何よりもうれしい。 電車の中でよしもとばななの『日々の考え』(リトル・モア)という本を少し読んだ。ゲラを見るのはつらいという話があって共感してしまった。校正の人が書いている疑問に答えるのは、書き終えたばかりでその作品に疲れ果て、一刻も早く逃亡したいと思っているとものすごくつらい、とあるのはそのとおりだと思う(p.143)。自分の書いたものについてはよく知っているのだが、よしもとの場合はどんなことがゲラに書いてあるのか興味をもった。「この表現、幼すぎでは?」とか「さっきといっていることが違います」というようなことが書いてあるというのである。僕の担当の編集者はここまでは書かなかったが、なかなかシビアで、疑問をクリアするのは精神的にはこたえた。誤字脱字については僕も含めて複数の人がチェックすると次第に少なくなるが、内容的な指摘については僕しか改めようがないのである。

2003年11月26日

コメント(7)

-

懲罰としての果樹園伐採 米軍がイラクでしていること

昨日、最後に「一方で戦争を支持し、他方で、虐待に反対するというようなことはありえない、と僕は考えている」と書いたあたりは少し混乱してわかりにくくなってしまったが、ここの個所を読んでやまじゆみこさんが、「石油のためなら人名を犠牲にしてもやむを得ないという立場と、交際相手の暴力から子供を守れなかった女性には、たしか共通するものが私には見えます」と書いておられるのはそのとおりだと思う。 僕はもう少し違うことを念頭においていていて、虐待を肯定するのと戦争を肯定するのは同じことであり、虐待をしていながら戦争に反対することはありえない、とか、戦争に反対するのなら虐待にも反対しないといけないということを書きたかった。戦争は対岸の火事ではない。遠い場所で兵士たちが起こし人々が犠牲になっているというような話ではなく、今ここにあってもしも(例えば)子どもを叱ったり叩いたりするというようなことがあれば(これらのことは虐待と質的には何の変わりもない)、そういうことを棚上げにして戦争に反対することはできないだろう。また、視点を変えるならば、今ここで(例えば)子どもを叩くのをやめることが、戦争反対につながるということである。 このテーマについては何度か書いている。「自分もまた虐待をしうるという意識がなければ虐待をやめられないと訴える親の援助はできないだろう」(2003年8月29日)。叱ることは体罰につながり、さらに戦争に通じる。言葉による問題解決こそ学んでいかなければならない。高校受験をめぐって祖父が中学生の孫を銃で殺し、自殺したという記事などほんとうに痛ましい。 田中宇氏の最新のニュースレターには、イラクでの米軍がバグダッドから北に70キロほどいったドルアヤ近郊で、ブルドーザーで果樹園の木々を根こそぎにしたということが伝えられている(「イスラエル化する米軍」)。このあたりは旧フセイン政権の支持者が多いスンニ派の地域で、ゲリラ攻撃が頻発していたが、村人を尋問しても誰もゲリラの居場所を教えなかったので、その懲罰として村人の所有するナツメヤシ、オレンジ、レモンなどの果樹を根こそぎにしたというのである。この任務を遂行する米軍兵士の中には村人たちの悲痛な叫びを聞き、自分に与えられた伐採の任務と「なぜ村人たちにこんな辛い思いをさせなければならないのか」という不合理感の板挟みに耐え切れず、突然大声で泣き崩れる者もあったという。他方、樹齢70年のナツメヤシなどが育っていた先祖代々の果樹園をジャズ音楽をボリューム一杯に流して伐採作業をした兵士もいたのである。こんなことが許されるのか。これがテロリストと戦うということ、テロに屈しないということなのか。イラクへの自衛隊派兵については慎重論も出ているが、参院選への影響を懸念してということなら少し違うのではないか。 インドのシンハ外相は、インドがイラク派兵を拒否したことについて「賢明だった」といっている。

2003年11月25日

コメント(11)

-

虐待も戦争も根は同じ

僕の高校時代の恩師の蒲池先生は(名前はここでは表記できない。さんずいへんにト、タ、ヌ、米)今度の本の中では作字してもらった)戦前、犬山高等女学校の校長まで勤めた人だったが、戦後、公職追放になった。略歴にある「京都府立聾学校長を免ずる」という一文に目が止まる。西田幾多郎や田辺元らの講義に出ていたはずだが、当時僕は難解きわまりない『善の研究』などを読んでいたので、是非とも、その頃の京都大学の哲学科の話を聞きたいと思ったのだが、決して当時のことを口にすることはなかった。公職追放については、公務員として上司の命令をきくことは絶対であった、我々よりも上の役職にあったものは公職追放を免れた、とめずらしく声を強めて話したことを覚えている。上司の命令は絶対ということが正当な主張なのかは疑問なのだが、時代のコンテキストの中では、後世の批判はあたってないのかもしれない。最初の時間の「インド人が瞑想をしてばかりいて、気がついた時にはイギリスの植民地になっていたが、そんなことではいけないのだ」という話は今もよく覚えている。インド人のことというよりは、自戒を込めての言葉だったのではないか、と今は思う(「その後の僕への影響」)。子どもたちを二度と戦場に送ってはいけないという不戦の誓いをした先生は、高校の教師であることを不本意だと思っていたわけではないということを僕は後に知った。死んで生まれ変わっても必ず高校の教師になる、というのが口癖だったらしいのである。 イラクの治安悪化に伴い、航空自衛隊、海上自衛隊を先行派遣するという案が浮上してきたという。これは、イラクが危険なところであることを認めたということであるし、自衛隊の派遣がイラクの復興とは関係がないということを示しているように思う。自衛隊(首相は「国軍」といってのけた)の海外派兵の実績を作りたいのであろうし、そうなると自衛隊は憲法違反だから憲法を改正しようという方向で議論が進むことは誰もが指摘しているところである。 16歳の少年が交際中の女性の二歳の子どもを十数回殴るなどして意識不明の重体になっているという記事を読んだ。少年の供述は少し違っていて、「おもちゃを片づけろといってもきかないのでいらいらして平手で強く叩いた」ということであるが、戦争の記事と同じくらい気が重たくなる。blog版日記にも書いたのだが(『生と死の境界線』)、戦争は人間が死について(ひいては生について)人間らしく考えることを不可能にする。家庭での暴力も同じである。一方で戦争を支持し、他方で、虐待に反対するというようなことはありえない、と僕は考えている。

2003年11月24日

コメント(6)

-

不戦の誓い

電話の音で目が覚めた。まだ七時くらいなのにずいぶん早い時間だと思っていたが、起きてみれば、10時をまわっていた。そういえばいつも9時くらいにかかってくる電話は今日はなかったのだろうか。知らせがないのはよい知らせというから、それならいいのだが。電話であれメールであれ連絡が途切れると心配になることがある。 blog版日記のほうで「歴史は繰り返す」という題で日記を書いたのが、上機嫌で帰ってきた娘がビートルズのCDを何度も聴いているのでどうしたのか、とたずねたら、「ビートルズってむっちゃいいやんかあ、なあ?」という。「だからおにいちゃんにCD借りて聴いてる」のだという。「でもほとんどの曲を知っている」「どうして?」「たぶん、車の中でとか何度も聴いたことがあるからだと思う」僕は子どもの頃、そういうことがなかったので大学生になって初めてビートルズを聴いて驚愕したというのに。 娘が演奏した曲は僕が中学生の頃、演奏していたのとはずいぶん違う。はるかにレベルが高い。僕の頃は、行進曲が多かった。「君が代行進曲」(別の曲を先に書いた時はあげたがまちがっていた。その頃のことを考えていたらはっきりと思い出した)を演奏することになっていたのに、どこかから圧力がかかったのか(と今なら思うだろう)急遽中止になったことがあった。 僕が入学した高校は吹奏楽で有名だった。吹奏楽部や体操部が全国レベルだったこの高校に入った時、ある先生がいった。「君たちは勉強クラブに入ったということだ」。だからクラブに入ることは事実上ご法度だった。しかしせっかく中学校で覚えた楽器なのに続けられないのが残念に思っていたので、一年生の文化祭の時に、同級生と二人でトランペットを吹いた。もともと僕はホルンが好きだったのに、中三の時にトランペットに転向していたのだ。後にまた大学生になってからはホルンに戻るところなど、近年、僕がまた哲学を学びたいと強く思うようになったのと似ているといえないことはない。 僕たちの演奏を聴いた吹奏楽部の顧問の先生が入部しないかと誘ってこられた。しかし勉強の負担は大きく、市街まで蒸気機関車(!)で通っていた僕にはありえない選択肢だった。 高校二年生になった時に出会った倫理社会の先生はその後の僕の人生に大きな影響を与えたが、ある年の文化祭の時、生徒の演奏を聴いて照明を落とした会場で、若い数学の教師と、「この子たちを決して戦場に送ることがないようにしよう」と不戦の誓いをしたという話が伝えられている。 この先生らしいと思ったりしたが(大げさだな、と)、今、僕は先生と同じ気持ちでいる。国が攻められたら国を守るのが当たり前ではないか、と議論を論破するのはなかなかむずかしいが、数日来、書いてきているように、これからの時代は力による問題解決はありえないということをいよいよ確信してきている。人間は死すべきものであることはいうまでもないが、自分だけは例外だと思っている人は多いように思う。実際には死なないでいることはありえない。他のことならいざしらず、戦争によって殺されたくないし、もちろん殺したくない。憲法の第九条を知った時、保守派の現代国語の先生としばしばぶつかった。残念だったのは、この現代国語の時間も、また僕が哲学を学ぶ決意を固めた倫理社会の時間も、多くの同級生は受験には必要のない無駄な時間だと思われていたことである。教科からではなく、先生の話や先生との議論から多くのことを学んだと思う。倫理社会の先生が戦時中どんな経験をしたかは多くを語ることはなかったが、戦後の不遇な(と僕には思えた)境遇を思うと易々とは語れない苦労や悲しみがあったのだと思う。

2003年11月23日

コメント(10)

-

死者との連帯感

昨日、掲示板で話題になったWhere have all the flowers goneはもともとはベトナム反戦歌ではなかった。ピート・シーガーがこの曲を作ったのは1955年、広く歌われるようになったのは7年後である。僕はその頃は小学生であり、歌は耳になじんだが意味は理解できなかっただろう。81歳のピート・シーガーは2000年夏にワシントンで行われた「イラク経済制裁反対集会」でこの曲を歌った。歌は人の心を揺さぶる。権力は反戦運動などものともしないかもしれない。戦車や軍靴に心は蹂躙される。そこまでして権力は一体何を手に入れようとしているのか。 加藤周一はいっている。「いくさの経験とは、生き残りの感覚と死者との連帯の感情である。あの殺戮の場面から生還した者にとっては、生きているということが、それだけで貴重となる、何もしなくても、いかなる仕事を完成しなくても」(『小さな花』p.54) いくさ(という言葉を加藤は使う)で殺された死者との連帯感は、いくさが天災ではなかったということ切り離せない。加藤は、戦争を引き起こしたのは、矢内原伊作の言葉を引いて、「わが国の軍部と政府」であり「国家神道的イデオロギー」であり、(僕の注目を引いたのだが)その戦争を「熱狂的に支持した日本国民」である。「生き残った者がその全体に対してはっきりした態度をとらなければ、それは死者への裏切りということになるだろう」(p.53)。 年齢は大きな意味はないと思うが、加藤周一は84歳である。全国の老人(という言葉が適切かわからないが)が怒ると豪語した中曽根元首相は85歳。改憲(僕はこの国をいくさへと導くことになると思うのだが)できなかったことが心残りだとか。戦争についての考えは多様であっても当然だが、戦争を経験した世代なのに考えがずいぶんと違うものだ。義父も同じ世代である。戦争中は中国に長くいた。日本に帰ってからは温厚だった義父が怖い人になっていてまわりが戦慄いたらしい。中国で何を体験したかは決して語ろうとはしない。

2003年11月22日

コメント(8)

-

権力ではなく小さな花を

娘は無事帰ってきた。相当疲れたようで帰ってから夕方までずっと寝ていたようだ。ふと、中学生の時、交通事故にあって入院していたことのことを思い出した。全治三か月といわれていたのに十日で退院。その後、しばらくはギブスをはめて登校した。ギブスが外れてから、20キロの耐久レースがあったが、出てはいけない、と先生にいわれたような記憶がある。でもこれは僕にとってはこのレースに出なくていい口実になっていやではなかったかもしれない。たしかその前の年から20キロという距離になって、体力のなかった僕は完走できなかったことを思い出した。こういうことはあまり思い出したくはない。走っていたら初めていったところなのによく知っていていわゆるdeja vu体験をしたのもこの時のことだった。 こんな時のことを思い出していたら、三十年以上経っているのについ昨日のことのように思い出せる。常識的には、直線的な時間の中に生きていると考えていて、三十年前は今からうんと遠い過去のように思ってしまう。しかし、昨日、紹介した加藤周一のいう「美しい時間」も、blog diary(まだ名前をきめかねてる)に書いた鶴見俊輔のいう「神話的時間」も、直線的な時間とは異なる時間である。そのような時間の中にあって人は時間の永続という意味ではない永遠を経験しているといえるのかもしれない。この二つの時間については言及しなかったが、近刊の僕の本では死の問題と関連づけて、時間について考えてみた。 加藤周一の本を大学生の頃、よく読んでいた。中でもおもしろいと思ったのは『羊の歌』で、今度手に入れた本によると『『羊の歌』その後』という本があるようなので読んでみたいと思っている。 加藤の『小さな花』の続き。どんな花が世界中で一番美しいだろうか。「一九六〇年代の後半に、アメリカのヴィエトナム征伐に抗議してワシントンへ集まった「ヒッピーズ」が、武装した並列の一列と相対して、地面に座り込んだとき、そのなかの一人の若い女が、片手を伸ばし、眼のまえの無表情な兵士に向かって差しだした一輪の小さな花ほど美しい花は、地上のどこにもなかっただろう。その花は、サン・テックスSaint-Exの星の王子が愛した小さな薔薇である。また聖書にソロモンの栄華の極みにも匹敵したという野の百合である」(pp.36-7) 一方で史上空前の武力、他方に、無力な女性。一方に、アメリカ帝国の組織と合理的な計算、他方には無名の個人とその感情の自発性。権力対市民(国民ではないだろう)。自動小銃対小さな花。 一方を他方を踏みにじることはできない。人は小さな花を愛することはできても、帝国を愛することはできない。「花を踏みにじる権力は、愛することの可能性そのものを破壊するのである」(p.37)。権力の側につくか、小さな花の側につくのか。選択を迫られることが人生においてはある。ピーター・フォークが日本国の天皇から招待された時のことを加藤は伝えている。その晩は先約がある、と断ったのである。「私は先約の相手に、友人か恋人は、一人のアメリカ市民を想像する。もしその想像が正しければ、彼は一国の権力機構の象徴よりも、彼の小さな花を選んだのである」(p.38) 権力に対して人間の愛する能力を証言するためにのみ差し出された無名の花の命を、常に限りなく美しく感じるのである、という加藤に同感する。 小さな花ほど美しくないかもしれないが僕も本(『不幸の心理 幸福の哲学』唯学書房、近刊)を背負って全国をまわることにしよう。先日書いた背負籠が届いた(出版社からではないけれど)。驚き。

2003年11月21日

コメント(12)

-

「美しい時間」を奪うな

娘と話した。明日、耐久レースがあるらしい。そういえば僕も中学校の時にあった。20キロ走るのだそうである。ドロップアウトするなら早く決心したほうがいいと思うよ、とちょっと軟弱で勇気づけとはほど遠い。体育のこんな競争はおもしろいけれど、別に完走できなかったからといって別にどうってことはないということは知っていてほしいと思ったのだが、そんなことはもちろんいわなくてもいいことではある。 自衛官とおつきあいしているという上原理子さんの投書を読んだ(朝日新聞、2003年11月19日)。「先日彼に「いつか任命された場合は(イラクへ)行かなければ。生きて帰ってくる保障もないのに、待っていてくれとは言えない。別れてほしい」と言われました」というくだりは心動かされる。「小泉首相は、こういう人たちがいることをどれぐらい分かっているのでしょう」。全然わかっていないと思う。 加藤周一の『小さな花』(かもがわ出版)を読んでいる。人は誰も「美しい時間」をもっている。加藤の経験はこうだ。「細い径の両側に薄の穂がのびて、秋草が咲いていた。雑木林の上に空が拡がり、青い空の奥に小さな雲が動く。風はなく、どこからも音は聞えて来ない。信州の追分の村の外れで、高い秋と秋草の径は、そのとき私に限りなく美しく見えた。たとえ私の生涯にそれ以外の何もないとしても、この美しい時間のあるかぎり、ただそのためにだけでも生きてゆきたい…」(「美しい時間」p.9) このような「美しい時間」は計画して手に入れることはできない。人生設計には役立たない。しかし何のために人生設計をするのだろうか。加藤はいう。「何のために働き、苦労をし、時々気ばらしをしながらでも、生きてゆくのか。美しい時間が人生にどう役立つかではなく、それが私の人生にどんな意味をあたえるかということだけが、根本的な問題であるように私には思われる」(p.11) 美しい時間は誰でももつことができる。「その人にとっての一つの小さな花の価値は、地上のどんなものとも比較しても測り知ることができない。したがってそういう時間をもつ可能性を破壊すること、殊にそれを物理的に破壊すること、たとえば死刑や戦争に、私は戦争に賛成しないのである」(ibid.) 自衛官の彼との美しい時間を奪う戦争に僕も反対する。

2003年11月20日

コメント(12)

-

人生はメリーゴウランド/バグダッド日本大使館

鍼に行ったらずいぶん疲れていますね、といわれたがたしかにそうだった。前に本を書いた時は、勤めていた医院を辞めたばかりで、仕事もほとんどなくなって一気に孤独になったような気がした。毎晩、朝方まで原稿を書いていたが、今度の時のように逐一執筆などの進行状況を日記に書いていたのだろうか。今回は九月に出版といっておきながらなかなか出版にまでこぎつけずに人騒がせだったと思う。願わくば、期待に沿えるような本になっていますように。 前に「人生はメリーゴウランド」という記事を書き、それに対してたくさんコメントをもらった。 比喩で考えることは時に危険だが、人生をメリーゴウランドにたとえるとおもしろくてその後もいろいろ考えてみた。普通は順番がきたら乗るわけで、実際は選ぶことができない。タクシー乗り場でタクシーに乗る順番を待っていたら、きたタクシーに乗るしかないのではないか。人はこの世に生まれてくる時に選択をしているとは思えないが、その後の人生でも強い意志がないと、つまり、いえこれには乗りません、といえなければ、意に反して乗ってしまうことになるかもしれない。将来何をしたいかは大学に入ってからしか決められないので、何かになりたいと思っても入学できないと意味がない、入れた大学、学部で将来のことを決めるのだ、といっていた友人を知っているが、この時の選択でその後の人生はかなり変わってくるだろう。 乗っていた木馬から降りてしまったら、もう二度と回転木馬に乗ることはできないのか…きっと乗れる。ただ今度乗る時は、最初の時とは違うのである。今度は自分で選べるのだ。自分の決心で乗れるのだ。みんなが乗っているのだからあなたも乗らないといけないのだよというような(要は社会適応を勧めるような)働きかけは僕はしない。 バグダッドの日本大使館に向けて発砲があったことは現地からただちに一報が入ったのに外務省が公表するまでに十時間あまりかかったという。上村司・臨時代理大使は「大使館に向けた発砲だったかどうかは分からない」と説明したとのことだが、バグダッドは安全であるはずだという認識が優先し(そうでなかったから困るわけです)、それに現実を合わせようとしたのだろう。僕はアドラーが引くプロクルステスの寝台の話を思い出した。この件についてはYokomachiさんの報告が興味深い。

2003年11月19日

コメント(4)

-

二十歳の頃

明治東洋医学院で講義。今日のところは僕が関心があるところなので熱弁をふるってしまったが(うまく話せなかったが…)学生はどうだったか…黒板の字をもっと大きく書いてください、と後で指摘された。甲南大学で教えていたことを話したら、学生が休み時間にやってきて、僕の講義に出たことがあるかもしれないという。西洋哲学史かなにかでソクラテス以前の哲学者から始めてプラトンくらいまでを講じた。 『二十歳の頃』という本を紹介して、「二十歳の頃何をしていましたか」とたずねたところ、何人かの方に答えていただいた。僕はその頃、詳細な日記を書いていたので、二十歳の頃、何をしていたか、日記を取り出して読んでみることにした。大学で講義をし始めたのは博士課程を終えてからなのでまだまだ先のことである。 二十歳になった日の記述はそっけない。「とうとう二十歳になってしまった」。そこで唐突に日記は終わっている。半月ほどブランクがあって新しいノートは4月7日に書き始められている。新しいノートの欄外にはIch kann nicht vergessen, aber ich kann vergebenというドイツ語が書いてある(忘れることはできないが、許すことができる)。なぜこんな言葉が書いてあるか思い出せない。イニシャルで書かれた名前がたくさんある(女性)。まだプラトンを学ぶ決心もしていなかった頃でどうなるか自分でもよくわかっていなかったように思う。少し読むといろいろなことを思い出してしまった。森有正の日記ではないが、***印をつけなければならないところが(非公開)多々ありそうだ。

2003年11月18日

コメント(18)

-

後は書店に並ぶのを待つばかり

朝一番にゲラが届く(diary powered by iBlogも読んでいただけるとうれしい)。今日はカウンセリングなどの予定を入れていなかったので朝から校正に集中。昨日からの索引のチェックの続き。二校とのページの異動はあまりなくて安堵。ただし索引にはかなり訂正を入れてしまった。後はもう僕は何もできないのだが、出版社としてはこれからである。『不幸の心理 幸福の哲学』(唯学書房)が題名。全国どこの書店も買える。amazon.comでももちろん買える。 僕は講演(諸国行脚、pilgrimage?)に行く時に本を持って行くことにしよう。でも、今度の本は重そうだ。このことを唯学書房の村田さんに話したら「弊社には著者用の(二宮金次郎が薪を背負った時に使ったような)背負籠があるので、お貸しします。100冊は運べるので便利です」という返事があった。僕は自分が100冊の本を背負った時の姿を想像してしまったが、かっこして「冗談です」と書いてあって残念。1980年代の中頃、僕は初めて買ったMacintoshが故障すると(煙が出たことがある)大阪(福島)までリュックに入れて運んだこともあるのでかなり本気で考えたのだが。 しばらく本も読めない日が続いたので、また本を書棚から引っ張り出してくることにしよう。明日の講義の用意をして、今夜だけ何もしないですごそう。そういえば、この間の研修の時に課してもらった『MASTERキートン』を読んでみよう。最初のほうをちらりと見ただけだが、キートン先生は考古学の先生のようである。最初の方で講師料を受け取るところがあって、まさかこれは本当ではないでしょうね、とたずねられたが、この作品が書かれた時代の物価を考えたら、これはおかしくはない。非常勤講師料は安い。次の年の保障はないし(これを書き出すと愚痴になるのでやめよう)、大学の都合で簡単に首を切られる。これだけではもちろん食べていけないので、キートン先生は何かしているだろうと思ったらはたして…

2003年11月17日

コメント(18)

-

直線的に人生を見ない/ラストスパート

毎日出版間際の忙しい日々の様子を書いているが、気づかれているように、こんな生活を僕はけっこう気に入っている。ただ引きずりまわされることになる身体が悲鳴をあげているような気がしないではない。 忙しくてもあせると質のいい仕事ができなくなるということは何度か書いたのだが、8月の日記を読み返していると(ちょうどその頃、編集者に原稿を渡そうとしていた)、「もうこれだけ削りに削ったのだからこの上書き加えようと思わないこと。何を書くかより何を書かないかで思い悩む」と書いていた。そうだった。原稿用紙にしたら300枚くらい書いたが、編集の尾崎さんが、「これもやめましょう、これも」と削ることを提案。僕がおろおろしている見守るばかりだった。 同じの日記にはキューブラー・ロスの言葉を引いている。これは今度の本には引かなかった。 「今ここに生きるといってもあせってはいけない。そうすることは結局、直線的に人生をとらえることだから」 直線的に人生をとらないことを僕は今度の本で書いた。この引用に続いて僕は書いている。「四章の最後にアリストテレスのエネルゲイア(現実活動態)のことを書かねば」と。これは簡単にいえば(こんなふうにいってしまうと誤解のもとだが)be here and nowということ。人生は今この瞬間に完成している。そんなことを書いてみた。実際の本では五章(!)に、しかも、最後ではなくもう少し前のところに書いた。 その後、さらに二日後、僕は「第二稿を編集者に送る」と書いている。その夜、明け方まで原稿を書いていたが、突破口が見つかったのである。その時、得た結論は、その後、さらに何度も書き直すことになったが、いささかも変更を加えてない。 担当編集者氏は、膨大なファックを送ってきた後、電話で「今日はもうあがりますので」と。朝からずっと僕の原稿をチェックしていたはず。FAXのロールがもうなくなるかも。僕は後一日。

2003年11月16日

コメント(6)

-

世界を変えるかウェブログ

今日は参考文献と索引の校正が届くかもしれないと聞いていたのだが、金曜日に間に合わなかったら(なぜか)日曜日に届くということらしく、最終作業は日曜に持ち越しになってしまった。だから今日はまた嵐の前の平穏な日。 カウンセリングは夕方からだったので、思いがけず与えられた時間に(本当は緊急性の高い仕事があるのだが…)しばらく調べることができなかったiBlogのことを調べてみた。これはMac OS X用のプログラムで、他にもWindows用などのプログラムやオンラインのシステム(ブロッグツール)でWeblog(ウェブログ)あるいはblog(ブログ)を作成するものである。明確な定義をすることはむずかしいが、例えば、日付順に頻繁に更新され時系列に短い文章が掲載される。カテゴリー別にも整理される。更新は簡単である。 例えば、というほどはまだできてないのだが(ほぼiBlogをdefault状態で使っている)、僕のブログはこんなものである。ここではカテゴリーの区別はなくファイルが時系列に登録されているが、CATEGORIESからbooks, diary(English), diary(Japanese), novelをクリックしたら、そのカテゴリーに分類されているファイルだけが表示される。カレンダーの日付をクリックしたら、その日に登録されたファイルの一覧が出る。タイトルと要約が示されているだけなので、中身を読むためにはRead Moreをクリックしなければならない。別のところからコメントシステムを加えている。Commentの横に(4)とあればコメントが4つあるということである。 さてウェブログをどう使うかが問題である。『ウェブログ☆スタート』(デジビン、アスペクト)を少し読んでみた。2003年6月時点で世界中で240~290万人がブログを活発に利用しているという。たまたまマック用のiBlogを見つけたので知ったのだが世の中はどんどん進んでいるようだ。更新の手間が(比較的、ということだろう…)かからないのでNPOや市民運動団体にとって強力なツールになるだろう。ブログが初めて登場したのは90年代後半だったが、社会的に大きく認知されたのは2001年9月11日のアメリカの同時多発テロだった(p.89)。大手メディアのフィルターがかかっていない現地情報を知りたい市民にとって、厳選された情報へのリンクが掲載されているブログは有用な情報源となったという。世の中が変わるための一つの動きになればいいと思った。

2003年11月15日

コメント(7)

-

誰も追い抜かず、誰にも追いつかれない回転木馬

表紙の全体ラフがFAXで届いた。もちろんこれでは色はわからないのだが、背も裏もどんなふうになっているかわかったので本のように折り曲げてみたら、いよいよ完成した本が見えてきたように思った。 回転木馬が人生と違うと思うのは、誰も抜くことはないし、誰にも抜かれることはないという点である。競争社会はこんなふうにはできていない。また木馬に乗っている人の個性は問題にならない。乗っている馬の違いはある。それは大学かもしれないし、会社かもしれないが。一度乗ってしまうと乗り換えることは通常はできない。しかし人生ならできないことはない。簡単でないこともあるが。 京都市立堀川高等学校の教育研究大会があった。僕は土曜日だと思いこんでいたら、大会は二日にわたり、息子の発表は今日あったことを夜になって知って残念に思った。今日は午前から三人の予約が入っていたので行けなかったのだが。こうしていつまでも僕は息子が話すところを見ることができないかもしれない。息子が僕の本を読むことがないようい。 息子にもらった冊子には、「NATOの空爆はユーゴスラビアの人々を救ったか」が代表論文の一つとして掲載されている。この頃、僕は遅くまで校正の仕事などをしていたが、僕が寝る頃にも起きていたようで僕の部屋のプリンターが動いていた。大きな考えの違いがあるのだが、時間ができたら議論したい。武力行使や空爆の問題は実例を考察することによって議論しやすくなるというのはそのとおりだろう。僕は傾向としてどちらかといえば思弁的に考えてしまうが。

2003年11月14日

コメント(6)

-

人生から降りるのではなく

12時が締め切りだったが余裕で索引を送ることができた。もっともそのために徹夜したし、何日もかかったが追い込みの作業は12時間ノンストップだった。ファイルを送った後、朝食を食べ、そのまま倒れ込むように寝てしまった。前日、キャンセルした中根先生の鍼に行き、その後、尼崎の研修会に行った。うつぶせとあおむけになって鍼を打ってもらい、それぞれの15分くらいじっとしているのだが、その際、天井の電灯が消される。今日はそのことにも気がつかなかった。 人生はメリーゴウラウンドという話を書いたらたくさんコメントをいただいた。メリーゴウランドから降りるというのは、人生から降りるという意味ではない。あたりまえだと思っていたことに疑問をもつ、常識を疑うというような意味である。 ずいぶん前のことになるが、僕の知っている人が大学の教育学部に受かった。母親は僕にいった。「これで娘の人生は決まった」と。いったいどう決まったのか聞きたかったが、当時はたしかに教育学部に行くとほとんどの人が教員になったものである。本人がどう思ったかはしらないが、もしも本人も同じように思って、これからはもう大きな問題に直面することはないだろう、と思っていたとしたら、そのような人は回転木馬に乗っている人である。 京都駅で、高槻に行くにはどの電車に乗ったらいいのかたずねられた。僕より前に何人かたずねても、わからないという答えが返ってきて困っている様子なので声をかけた。60歳代の女の人だったが、僕が同じ電車に乗ることを知って喜ばれた。どの電車に乗っていいかわらかなかったけど教えてもらってよかった、あんたいい声してるな、お友達になってちょうだいね、などなど。役に立ててよかった。

2003年11月13日

コメント(10)

-

回転木馬は止まらないが

追い込み。今日は時計を見ながら4、5章の校正。表紙のラフ案を見せてもらったりすると緊張しているのがわかる。カウンセリングにこられた方が意外に元気そうだといってくださってよかった。つらそう、とか、しんどそう、といわれたら、きっと、ああそうかもしれないと思ったかもしれない(単純なので)。精神的にはいよいよ最後の作業なので(目下、索引作りの追い込み)原稿を書いている頃とは違って楽ではある。違った意味でのストレスがずっとかかっているのがわかるのだが。 別のところにメリーゴーランドの話を書いた。回転木馬に人並みにある時(40歳の時)乗ろうとしたのに、振り落とされはしなかったが、自ら飛び降りてしまった。でもmerry-go-roundは廻り続けている。 どんな生き方にも優劣はないと思うが、名誉でもお金でもなく「観る」ことに熱心な人として生きるのは、たしかに簡単なことではない。theoryという言葉は(理論「観る」という意味のギリシア語に由来している。

2003年11月12日

コメント(2)

-

追い込み/最終講義

今日は明治東洋医学院で講義。一限にある教育心理学は今日で終わったので来週からは11時に出ればいいので楽になる。先週は休講だったのだが、今日が休講だったらよかったのにと思ってしまった。体調は先週よりはるかにいいが、とにかく眠い。昼からの臨床心理学の講義まで二時間あるのだが、三十分も校正したら寝てしまった。帰りの電車も寝てしまい、乗り過ごしかけた。この非常事態は木曜日の午前中には終わるはず。そうであってほしい。表紙のサンプルをPDFファイルで見た。二種類のうちのどちらがいいかと問われても選ぶのは簡単ではない。 今、索引作りの追い込み。初校をもとに作ったものは二校でページが変わったので没。作り直している。僕のいう索引は本文全体を読む労をはぶき、直接目指す情報に達する手段ではないのだが、見出しが多くなってしまい、調整の必要に迫られている。索引をどういうものと考えているかについては前に書いた(10月3日)。僕の意図する索引とは遠いものになるかもしれない。『個人心理学講義』にも詳細な索引をつけたがあの時は苦労した。編集者は校正を重ねるたびに平気で行を増やしたり、改ページしたり、つまりページ数が変わってしまい、何度も索引を作り直さなければならなかったのである。その時のどこで作業し(前の家の暗いキッチンのテーブルでPowerBookを使っていた。処理が遅くていらいらすることもあったがMacのノートブックというだけでうれしかった。モノクロの液晶で、今見たら驚くほどお弁当みたいに分厚いのだけど)、どんなふうに感じたかまで覚えている。 教育心理学の最終講義で、学生たちが来年のぞむ教育実習の心得のような話をしたが、その中で質問がなかなか出ないクラスがあると話したところ、私たちのクラスのようにですね、という応答があってちょっとどぎまぎした。24回の講義(うち1回は試験)した。終わると寂しい。

2003年11月11日

コメント(2)

-

もう一人のために/校正など後少し

ようやく「あとがき」を書き終えた。書店に並んでいる本を手にして、あとがきを読んで買うか買うまいか決めることが僕はあるので、気合いが入り、傑作意識が働くと書けなかった。書き始めたらすぐに書くことができた。 今日は午前中、八木町中央幼児学園で講演。いつもは京都の方に向かって電車に乗るのだが、久しぶりに反対の方へ向かって電車に乗ると新鮮な感じ。こんなに少ない人の前での講演は初めてではないか、という挨拶が講演に先立ってあったが、そんなことはなくて僕が予想していたよりは多かった。熱心に聴いてもらえ、早く質疑応答に入ろうと思っていたのにこの話もこの話しもしたい、と与えられた講演の時間枠一杯話してしまった。質問も途切れぬことなく続いたが、残念ながらたくさんの質問を受けることはできなかった。 帰ると残りの校正が(三章までが先に送られてきていた)届いていた。娘が今日は学校を休んでいたので代わりに受け取ってくれていて助かった(子どもたちは二人とも小さい時からほとんど学校を休んだことはないので、たまに休んでいると心配である)。明日も朝から夕方まで講義があるので一体いつ校正する時間があるのか。編集の尾崎さんは帯の言葉を考え中。いよいよ。まだ索引作りという難関が残っている。一日30時間くらいほしい。 男女が生活を始めると、それまで二人が会うことはイベントであったかもしれないのに生活になる。その途端、いろいろなことが起こってくる。どちらかが外で働いているとすれば、相手側には生活を共にするということは、帰ってきてからの不機嫌を受け入れるということである。おそらくは人前では機嫌が良く愛想がよくてもパートナーの前ではその限りではない。そんな彼や彼女を見るのが嫌だと思ったら一緒に暮らしてはいけない。 他方、帰ってから不機嫌になる人には、相手の好意に甘えてはいけないという話をする。外で仕事で人に会うのならもう一人分の時間とエネルギーをパートナーのために残しておかないといけない。

2003年11月10日

コメント(10)

-

民意は反映されているのか

選挙に行ってきた。いつもながら投票所には入りにくい。たくさんの人がじっと投票の際の一挙手一投足を見つめているように思う。不正がないように、実際、そうなのだろうが。たくさんの人がすわっていなくてもいいから投票所に出入りする車の誘導をした方がいいように思う。投票用紙を受け取る際にはんこが押される選挙人名簿をことさらにじっと見ようとは思わないが、その気になれば見えてしまうのも気にかかる。六時ごろにいったが、僕のまわりにはほとんどはんこが押されてなかった。 選挙結果もいつもながらがっかりさせるものだ。投票が締め切られたらすぐに当選確実の人が発表される。僕の投じた票など開票される前からあっという間に死票になってしまう。投票に行く気にさせない大きな要因の一つにはなってないだろうか。 選挙権を得て以来一度もこれで世の中が変わるというような実感をもった覚えがない。イラク戦争のことも有事法制のことも皆忘れてしまったのだろうか。バグダッドが陥落した時、バグダッドの人たちは喜んでいるではないか、だからいいじゃないか、戦争に反対することなんかなかったじゃないかというような書き込みをあるHPで見て心がざわざわした。なんだかんだと反対していても自民党が政権をとれるということは支持されているわけだからいいではないかというようなことになったら困る。僕はたしかに支持していないが、選挙で民主的に選ばれ、選ばれた議員が憲法を改正する方向で動くんだからいいじゃないかということになるのだろうか。 朝から校正。トラブルがあってかなり悲惨なことになっているが切り抜けるしかない。後は僕の気力と体力だ。

2003年11月09日

コメント(12)

-

マニフェストより憲法を/文民のイラク派遣

ここしばらくは、一生の間にそう何度もないであろうような殺人的スケジュール。朝、九時前に校正刷(二校)が届く。全部が届いたのではなく、一から三章まで。残り(四,五章、目次、索引)は明日の朝、届く。あとがきは月曜日が締め切り(まだ書けてないということである)。ずっと校正。カウンセリング二人。 本の題名は別のところに書いた日記に書いたように『幸福の哲学 不幸の心理』。サブタイトルは(たぶんこれで決まりだと思うのだが)人はなぜ苦悩するのか。題名の決定は最後の最後まで難航した。 マニフェストではなくて憲法を読まなくては、と強く思う。日本の憲法が改正されるとしたらクーデータによるしかないと考えていたが、この国ではとうの昔にクーデターは始まっているのかもしれない。憲法をないがしろにして自衛隊がイラクに派遣されることについての疑義を英語の日記のほうに書いてみた。イラクへは民間人も派遣されるようである。都市部の方へ、武器を携行することなしにである(武器の携行がいいといっているのではなく危険であるということをいいたい)。病院で医療始動などを行う医師、工場や発電所を修復する技術者が民間から募集される。希望者の中から待遇や安全面の条件で同意が得られたら派遣を決定するということだが、はたして希望者がいるのかどうか。きっといるのだろう。なぜならイラクの復興に尽力することは「いい」ことだから。誰も止めることはできないだろう。自衛隊も彼(女)と同じように戦争に行くわけではない。自衛隊の派遣も「いい」ことであるというような論理が使われることがないように。自分は関係がないからといって、この問題に無関心であることがもっとも危険である。

2003年11月08日

コメント(6)

-

生活に根を張った反戦の姿勢

前日の鍼が効いたのか朝方熟睡。起きたら赤らんでいたところの色が薄くなり、刺すような痛みはなくなって身体が軽くなっていた。前にどこかで書いたが、生きていくにあたってストレスを回避することは不可能である。それどころかもしもまったくストレスがなければ、「生きる」ことですらないのかもしれない。 しかし、無用のストレスは感じたくない。父は戦争経験がある。徴兵に取られる前に予科練に志願して敗戦まで奈良で訓練を受けていた。もう少し戦争が続いていたら父も戦争で殺されていたかも知れない。そんな父は会うといつもいう。小泉の話を聞いたらむかむか腹が立つ、戦争を知らないからあんなことがいえるのだ、と。小泉首相は自衛隊はイラクに戦争に行くのではない、戦闘行為はしない。復興支援、人道支援に行くという。攻撃を受けたら無抵抗でいるということだろう、と思って、別のasahi.comのニュースを読むと、防衛庁はイラクに派遣する陸上自衛隊に、対戦車火器の一種である携帯式の対戦車爆弾を携行させる方針を固めた、と書いてある。武力行使は憲法九条が禁じているはずだが、政府は「自己保存のための自然的権利のための武力使用は憲法九条が禁じる武力の行使には該当しない」(秋山収内閣法制局長官)ということらしいが。 自衛隊の派遣はイラクの人のためではなく、池澤夏樹が指摘するように、一つは、アメリカ政府が喜ぶ、一つは、実績を作ることで今後自衛隊が運用しやすくなるという利点があるのだろう。憲法に抵触しないというようなことを一方で政府はいうが、他方で、自衛隊は「国軍」だと平気でいう首相がいる。小さい頃、繰り返し見た夢がある。殺される夢である。僕はお願いだから自分で死ぬから待って、と懇願する…殺されたくない、殺したくない。単純に見えてもこのことが戦争に反対する理由になっていけないとは思わない。 鶴見俊輔の「「殺されたくない」を根拠に」(朝日新聞、2003年3月24日夕刊)。この中で引かれている土岐善麿の歌が印象的である。前に引いたがもう一度引きたい。あなたは勝つものとおもつてゐましたかと老いたる妻のさびしげにいふ 土岐は明治から大正にかけては戦争に反対したが、やがて新聞人として昭和に入ってから戦争に肩入れした演説をした。その間、家にあって台所で料理をととのえていた妻は乏しい材料から別の現状認識を持ち続けた、と鶴見はいう。一九四五年八月十五日の家の中の出来事を歌った一首である。「敗戦当夜、食事をする気力もなくなった人は多くいた。しかし、夕食をととのえない女性がいただろうか。他の日とおなじく、女性は、食事をととのえた。この無言の姿勢の中に、平和運動の根がある」「理論は、戦争反対の姿勢を長期間にわたって支えるものではない。それは自分の生活の中に根を持っていないからである」 生活の中に根を張った反戦の思想を育んでいかねば。ひめゆり平和祈念資料館に置かれているノートに記された来館者による感想文をまとめた本に目を通す機会があった。沖縄人々の死は無駄だったのか。

2003年11月07日

コメント(16)

-

鍼/ICOCA/イラクで闘う「自衛」隊

今日は朝からカウンセリング二人。昼から中根先生の鍼。肩がひどくこっていて、ひさしぶりに低周波。肩と背中と腰に鍼を打たれ、低周波が流される。順番に流していき強さを調整していくのだが、触覚だけだとそんなに簡単ではない。背中に文字を書かれ、何と書いたか当てよといわれているようである。一ヶ所突き刺されるような痛みを時折感じた。そんなことは聞いたことがない、と終わってからいわれたが、先生によると普通の人は「痛い」という言葉ですますところを、僕は感受性が強いのと語彙が豊富なのでいろいろな表現をするようだ。細い鍼のはずなのに、そしてまったく痛みを感じない個所も多いのに(鍼に慣れてきたのだそうだ)場所によっては強い感覚を生み出す。お腹への鍼は打たれてからも制止していることはなく、「うごめく」。順調によくなってきたのに、この数週間ひどいアトピーで苦しんでいる。夜、寝られない。 11月からICOCAカードが使えるようになった。新しもの好きな僕としては当然真っ先に使ってみたのだが…吹田駅で最初に買った。別に迷っていたわけではないのに駅員さんに声をかけられる。「領収書はいりますか?」「いりません」「じゃ、そっちのボタンを」(わかりますって)「あのう?」「は?」「これ、どうやって使うのですか?」小さく折り畳んだ説明書を渡してくれる。読めというのか…でもそうでもなくて改札口までついてこられる。「さあ」と促され(別にそんな声がけがあったわけではないが)カードをタッチすると(説明書によると最初の方には「軽くタッチするだけでいい」と書いてあって、後の方を読むと「しっかりタッチしてください」とあって混乱)無事ゲートは開き(おおげさ)駅員さんは満面の笑みを浮かべて「OKです」。このカードの問題は500円のデポジットが必要であるということ(割引がない上にデポジットが必要とは)。ICOCAというネーミングはひどい。ICと「行こか」にひっかけてあるようだが。Jスルーカードのようにカードそのものに記録が残らないので(券売機で出力できる)後どれだけ残っているかは、カードをタッチした時に表示される金額を一瞬で読み取らないとわからない。女子高生がやっていたようパスケースに入れ、ぼんと叩くのがいいようだ。うまく読み取られず「もう一度タッチしてください」と大きな音ともに通せんぼされるのは恥ずかしい(一度なぜかあった)。Jスルーカードは何枚も使い切る前に買うことになったが(なくすので)そんなことがなければいいが。たしか二万円までチャージできるがこわくて持ち歩けない。コマーシャルに出ている女優さんだけが好感をもてる(なんて)。 今度の選挙で戦争(自衛隊のイラク派遣など)が主要な争点になっていないようなのが残念である。自衛隊を「国軍」といってはばからない総裁が率いる党がまた政権を握るとしたらこれからこの国はどうなるのかと思う。教育基本法の改正の動き、さらに憲法改正へと動いていきそうな現状を押しとどめることはできないのか。岡本首相補佐官は、自衛隊、在イラク大使館、援助団体が攻撃の対象になる可能性があるという一方、「日本の姿勢をイラク国民に見せ続けなければならない。ここで退いてはテロリストの思い通りになる」といっている。日本が姿勢を見せ続けなければならないのは、イラク国民ではなく、アメリカに対してではないのか。一度決めたことだからといって貫かなければならないというものではあるまい。そういう「サムライ的正義感」(鶴見俊輔)は危険この上ない。自衛隊は攻撃されたらイラクの人と闘うだろう。これはもちろん自国を守るという意味での「自衛」ではあるまい。

2003年11月06日

コメント(12)

-

iBlog/情緒力/強制される読書

今日は予定が入っていたのだがキャンセルになったので、思いがけず時間ができた。このところ(いつものことだが)オーバーワークぎみだったので、仕事では<ない>ことをしようと思って、iBlogを使って仕事の合間に作り始めていた「日記などいろいろ」という仮の題をつけたページに手を入れてみることにした。むずかしいことを考えなければすぐに使い始められ簡単にホームページを作れるのだが、sampleとしてリンクしてあるページを見るとがっかりしてしまう。誰も最初の設定のままで使ってはいなくてカスタマイズしているからである。それでも勇気をくじかれてばかりいないで、コメントをつけられるようにしてみたら少し達成感を得ることができた。 昨日、書いたベイトソンのあげる数列だが、2,4,6,8,10,12 の次にくるのは14ではない。「残念でした。次に来るのは27です」。最初の6例から得られたデータに基づいて、偶数の数列であるという一般化をして次にくる数字が14であるという類推をしたが、それが誤りだったことは、次に起こった出来事によって判明した(と、ベイトソンはいう)。2,4,6,8,10,12,27,2,4,6,8,10,12,27,2,4,6,8,10,12,27 さて次に来る数は? (この項、続く<かもしれない>)。 アドラーは「誰でも何事でもなしとげることができる」と随所でいっている。そして、これはあらゆる教育者のモットーでなければならない、とも。アメリカに渡ってからはこのようなアドラーの見解を批判する人は多かったようである。 対人関係の悩みでない悩みはないといっていいくらい、人との関わりはよきにつけあしきにつけ精神的な健康を保つために重要なことである。もっとも上手に生きないといけないとも思わないし、世渡りが上手であることが必要だとも思わない。 文化審議会国語分科会が、近年の人心の荒廃は、感性・情緒の欠如に起因する部分が大きい、として、美的感性、日本の文化・伝統・自然を愛する祖国愛など「情緒力」の育成を国語教育の大きな目標として掲げているというasahi.comの記事を読んだ。答申案そのものを読んでないのだが、「日本の文化・伝統・自然を愛する祖国愛」とは奇妙な表現に見える。祖国愛は余計redundantではないか。このような観点から教材が選ばれたら困る、といつもながら不安になってしまう。また、読書してきたことが高校や大学の入試で何らかの形で評価されることや、通知表への読書状況の記述が答申案に盛り込まれているようだが、通知表に書かれるから、と強制される読書などつまらないし、そんなことでは本を読む喜びを教えることはできないのではないか。

2003年11月05日

コメント(8)

-

IQでは計れないこと

一限の講義がなかったので遅く出かけることができてよかった。一時から二コマ連続して講義をしてもそれほど負担にはならない。朝、出るのを遅らせた代わりにカウンセリングを一人。出かける時間が決まっていて気ぜわしい思いをさせたかもしれない。 知能指数を僕は知っている。なぜ知っているのかわからない。内緒でといって教えてもらったことがある。中学生の時のことである。今でも聞かなければよかったと思っている。もちろんだからといって僕はその後勉強をするのをやめたというわけではない。むしろ逆である。努力も才能の一つである、とよくいうようになった。 昨日の番組で数列の問題があった。ベイトソンが次のような数列をあげている。2,4,6,8,10,12 さてこの数列で次にくる数は何か? すぐに、14という答えが返ってくるだろう。しかし、残念でした、答えはそうではない。なぜ14ではないのか。この問いに答えられるとしたら瞬時に14と答えるのとはまったく違う(と僕は思うのだが)能力が要求されるように思う。 知能指数については以前一度書いたことがあるのを思い出した。ビル・オハンロンの『考え方と生き方を変える10の法則』(主婦の友社)から次のようなエピソードを章がした(読まれた人、重複ごめん)。 アメリカのある学校の話。問題の多いクラスがあって、二人の教師が続けて担任をおりるという事件があった。そこでその年の採用試験で不採用になった教師に電話をしてこのクラスを学年末まで受け持ってくれたら翌年は専任講師として採用するという話をもちかけた。もちろんその教師はこの話を受けた。 校長はこのクラスのことをわざと話さなかった。一ヶ月が過ぎた頃、校長がこのクラスの見学をした。校長は生徒が人が変ったように勉強に打ち込んでいることに驚いた。授業の後担任にねぎらいの言葉をかけた。するとお礼をいいたいのは私の方ですという返事が返ってきた。新任の私にこんな素晴らしいクラスを受け持たせてもらえたのですから、と。礼をいわれる資格は私にはないんだ…「ああ、校長先生が私に隠していた小さな秘密のことなら最初に日に私は見つけてしまったんですよ。引き出しの中をのぞいたら生徒のIQのリストがあったのです。正直大変なことになったと思いました。こんなに頭がよくて活発な子どもを授業に引きつけておくには相当頑張らないといけないといけませんから」引き出しをあけるとそのリストがあった。それには生徒の名前の横に136,127,128…と数字を書いてあった。それを見て校長は叫んだ。「これはIQなんかじゃない。生徒のロッカー番号だよ」 オハンロンは次のようにいっている。「だが、時すでに遅し。この新任教師は生徒が優秀だと思い込み、生徒も彼女の積極的な働きかけと期待に精一杯答えたのだ」(p.133)

2003年11月04日

コメント(15)

-

体罰/知能検査

雨の月曜日。今日中に返事しないといけないメールがあって気が重たかった。夕方、意を決して書いた。 体罰について、もう少し。アドラーは活動の拠点をアメリカに移すが、彼の教育論はアメリカのマスコミにも注目された。「私は決して子どもに体罰を加えることはしないだろう。体罰はいらいらしてすることだ。子どもはあなたが無力であることを知っている。そしてどうしていいのか知らないということがわかっている」とある時語っている。お父さんに叱ってもらいますからね、という母親のことも、子どもはこの母親は自分ではどうしていいか知らないということを子どもは見抜いている、とアドラーはいっている。 知能指数をテストする番組があって見てみた。『子どもの教育』でアドラーは知能指数の価値を過小評価はしないが、検査の結果は子どもにも親にも知らせてはいけない、といっている。検査によって知られた結果が絶対的なものとして受け取られることによる有害な影響のほうがはるかに大きいからである。指数が低ければ頑張ろうとは思えなくなるのではないか。ちなみに僕は高くなかった。領域によって大きな偏りがあるのがわかった。ところが、そういうことはよくあることだと思うのだが、単純な合計点で知能指数が高いというふうに評価し、高得点の人にはトロフィーを渡すなど(医師と東大生だったわけだが)、教育的な配慮を欠いているように思った。

2003年11月03日

コメント(18)

-

悪政のもとでも

カウンセリングに一人こられる。その後は翻訳の仕事をしたり、メインのHPの更新をしたりしているとすぐに夕方になってあっという間に日が暮れた。 連日イラクではアメリカ兵が殺されている。二日朝、ミサイル攻撃を受け、少なくともアメリカ兵十三人が死亡。国連はバグダッドからの撤退を決めた。なのに自衛隊がイラクへ派遣される。この自衛隊派遣問題は今度の選挙ではほとんど争点になっていない。景気対策により関心があるのはわからないわけではないが、どの党が政権をとっても大勢にすぐに影響が出るとは思わない。しかし戦争から手を引くことはできる。君が代や国旗の掲揚を強制しなくても、この国独自の判断を下せるようなリーダーがいる国ならばこの国に生まれ生きていてよかったと思えるのかもしれないが。悪政の下でもなお人は幸福になれるかということを考えなければならないのは残念なことではある。首相は自衛隊は国軍といい、憲法の改正(改悪?)を訴える、憲法99条(公務員の憲法遵守義務)を知らないかのように。石原東京都知事は連日暴言。田中真紀子氏の発言には反発しても、石原氏には誰も何もいわないのか。世の中暗いことが多すぎるといって死ぬわけにいかない(一人で死ぬのは嫌だ、と親を殺すわけにはいかない)。 娘が憤慨しているのでどうしたのか、と思っていたら、中国の西北大学の寸劇事件についてだった(彼女はデモをしている学生に憤慨していた)。演じられた寸劇に問題があったわけだが、抗議デモがあったり、日本料理店では「日本」という文字を外し休みになったとか、寮を学生が取り囲み、領内に侵入した学生は部屋を回って「何人か」と問い、日本人とわかると殴るなどの暴力を振るったという。 この学生に抗議(また中国人は無知だから喜ぶといった石原知事に抗議)するのならわかるのだが。それともこのような日本人がいることの責任が誰にも等しくかかるのだろうか。しかし立場が変わると、この国も同じようなことをしているのである。 かつて阿倍幹事長はテレビ番組で語った。北朝鮮へのコメ支援など「検討すらしておりません」「食攻(じきぜめ)で拉致問題や核開発問題での妥協を引きだすという乾いた外交意識というより、陰湿で酷薄な民族差別さえ感じさせる。何万人もの子どもたちが餓死するかもしれないという想像を排除したこうした発言(注:北朝鮮を兵糧攻めにせよ、とかコメは一粒たりとも送るべきではないというような発言)は、もはや北朝鮮政権への義憤を超えて、非人間的な域にまできているのではないか」(辺見庸『いま、抗暴のときに』p.160) 人民軍人には食料は切れることなく供給されているらしいが、国家(あるいは政府)と国民は別物ではないか。北朝鮮の人が飢えで苦しむのなら支援する必要があるだろう(イラクへは人道支援をするのだ)。かの国の人を憎いなどとはこれっぽちも思わない。

2003年11月02日

コメント(12)

-

やりかけの仕事(人生における)

先週の週末は三重に出かけ、朝昼二回講演をしたが、今週は朝からカウンセリング。遠方からきてもらえるのはありがたい。きてよかったと思ってもらえたらいいのだが。 目下、いくつかの仕事に締め切りがあって少しプレッシャー。一つは本のあとがき。字数的には多くはないのだが、かえってそのほうがむずかしい。「はじめに」があまりに長大なのであとがきはさらりと書きたいところだが、書きたいことはまだまだある。それは次の本に書くことになるのだろうか。 京都大学文学部の後藤さんという方からアンケートの依頼があった。「何故、人はホームページを持つのだろう」「何故、本来人に見られたくない日記を公開するのだろう」 「それによって実生活で何か変化はあったのだろうか」といった疑問点を持ち、個々の事例を集め、それらの実態を調査するのが目的ということだが、時間を見つけて問いに答えたいと思っている。このことと関連して最近読んだ『海馬 脳は疲れない』(池谷裕二、糸井重里、朝日出版社)に書いてあったことを思い出した。「人生においてやりかけのことだけが募ってくると、当然、誇りは生まれないだろうと思います。誇りを生むためには、ちょっとでも完成したものを残しておくというか、そうしないと、自信って出てこないですね」(池谷、p.277)。 この言葉を受けて糸井が、ほんとうに思っていることをどれだけいえるか試すつもりで、未完成なら未完成のままでもいいからつとめて書こうとしてる、といっている(p.278)。これは、考えた結果ではなく、考えのプロセスをアウトプットしていることであり、インターネットはそのことを可能にしている。プロセスを価値にできるわけである。わからないところはわからないときちんといって、後は誰かが続きを考える。こういう使い方は「おおげさに言えば人類のためになると思っています」と糸井はいう(おおげさかも)。講義の中で僕はいろいろな話をする。基本的な話の枠組みを決めてあっても、実は昨日こんな本を読んだのだけど、と話す時、このホームページの日記のような感覚なのかもしれない。こんなことをアンケートに書いてみようかと思うが、しめきりを確認したらまだ時間がありそうなので、優先順位を落とすことにした。かくてまたやりかけのことが増えることになった(やりかけのたくさんの翻訳は頭痛の種)。

2003年11月01日

コメント(8)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 今日読んだマンガは??

- 『おかしな転生 最強パティシエ異世…

- (2025-11-25 00:00:13)

-

-

-

- 読書備忘録

- 馬上少年を過ぐ:司馬遼太郎短編集

- (2025-11-22 00:06:49)

-

-

-

- 人生、生き方についてあれこれ

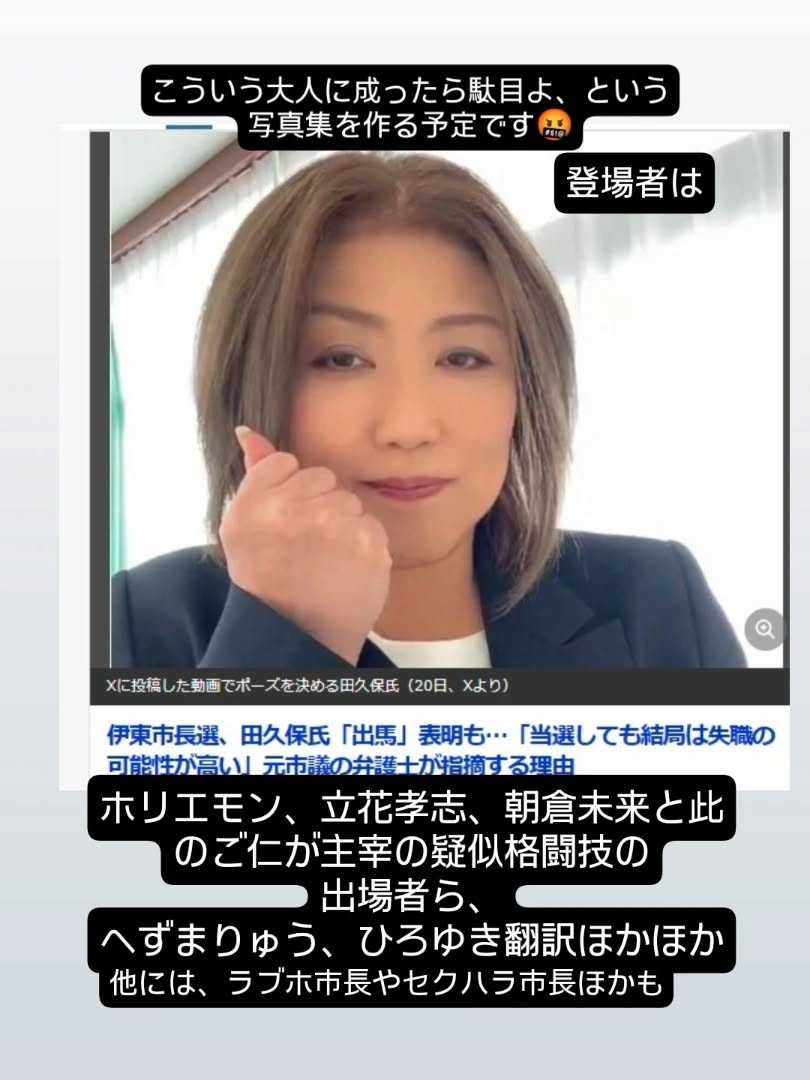

- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…

- (2025-11-23 19:32:35)

-