2019年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

横武クリーク公園(その2) 万右衛門車

そして、横武クリーク公園の一角には「くど造り」と呼ばれる家屋を復元した「葦辺の館」(アシベノヤカタ)が建っています。 「くど造り」は九州を代表する民家の構造で上から見た形が「かまど」、別名で「くど」に似ていることから名付けられているそうです。係の人の話では、クリーク公園を造るために、この建物を移設してきたとか。中も見学できますが、なかなかシブイ作りの農家の住宅という感じでした。農家にとって必須なのは、農機具小屋ですね。この小屋の中にあったのは、大正12年ごろまでもちいられた。「万右衛門車」という水路から水をくみ上げる水車です。この水車、猪口万右衛門 (いのくち-まんえもん)という人が発明したそうです、この方は、「江戸後期,久留米藩領筑後国三瀦郡中村(福岡県三瀦郡大木町)の農民。灌漑用具「万右衛門車」の発明者といわれる。庄屋猪口又兵衛の次男に生まれ,19歳のとき,同村の大工猪口勘助の養子となり家業を継ぐ。農民であった経験から,大工の技術を農具作りに生かし,商人から聞いた淀川の踏み車の話にヒントを得て安永6(1777)年,高能率の足踏み水車「万右衛門車」を発明したという。これは従来の「打桶」による水汲みよりも効率を数倍高めたので,またたく間に普及した。なお足踏み水車の発明については,宝暦3(1753)年,柳川藩中老四ケ所通久によるという説もある。<参考文献>『久留米市史』2巻,『江戸時代人づくり風土記・福岡』 」こんな感じで水をくみ上げるそうです。【了】人気ブログランキングへ横武クリーク公園(その2) 万右衛門車

2019年01月31日

コメント(42)

-

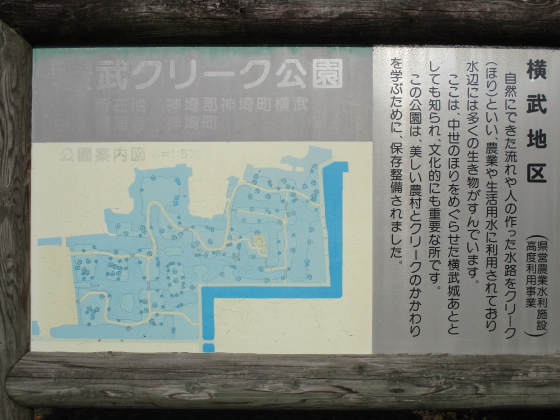

横武クリーク公園(その1) 魚釣りOK

佐賀県神埼市にある横武クリーク公園です。看板の文字がやや薄れているところが残念です。いい公園なのに。むかしはここにお城があったそうです。そしてクリーク、堀がこの公園の売りですね。ここのクリークは水路が崩れないように、木柵で保護しているんですね。なかなか、広々としていました。公園の広さは6ヘクタールだそうです。地盤が弱いのか、木柵が倒れている所もありました。園内のクリークでは釣りOKです。ヘラブナが放流されているそうですが、バスもライギョも釣れるかもしれませんね。横武クリーク公園の場所は、こちらです。【つづく】人気ブログランキングへ横武クリーク公園(その1) 魚釣りOK

2019年01月30日

コメント(39)

-

上空からみた富士山

東京から福岡に帰る飛行機の中から撮影しました。そして、雲海です。人気ブログランキング上空からみた富士山

2019年01月29日

コメント(47)

-

孤独のグルメ リンガーハットのちゃんぽん麺

久しぶりにリンガーハットのちゃんぽん麺(税別560円)を頂きました。リンガーハットのちゃんぽん麺は、麺の両を2倍増しにしても値段は変わりませんでした。ということは、当然、麺2倍増量で頂きますよね。人気ブログランキングへ孤独のグルメ リンガーハットのちゃんぽん麺

2019年01月28日

コメント(38)

-

久留米中央公園(その2) 久留米市鳥類センター

久留米中央公園にある「久留米市鳥類センター」(→→→こちら)です。名前のとおり鳥類を専門とする動物園です。鳥類だけではなく哺乳類・爬虫類などの動物も少し展示されているようです。もともとは、久留米市動物園として1954年に久留米市の中心部の三本松公園に開設されたのですが、1970年にこちらに移転してきました。また、遊園地も併設されていますから、ちょっと手軽なレジャー施設でもありますね。こちらは「筒川雨水感染貯留池」です。大雨の時、このグランドに雨水を貯めて、河川の氾濫を防ぐのですね。ということは、大雨の時はこのグランドは池になるってことですか。こちらは、貯まった水を排水するポンプなんでしょうね。【了】人気ブログランキングへ久留米中央公園(その2) 久留米市鳥類センター

2019年01月27日

コメント(53)

-

久留米中央公園(その1) 福岡県青少年科学館

久留米中央公園にある「福岡県青少年科学館(→→→こちらです)」です。青少年とありますが、大人が行っても楽しめますよ。シーズンオフですが、「市民流水プール」です。【つづく】人気ブログランキングへ久留米中央公園(その1) 福岡県青少年科学館

2019年01月26日

コメント(20)

-

孤独のグルメ 土俵うどん

最近は忙しくて、なかなか皆さんのところにご訪問できず心苦しく思っております<m(__)m>福岡県三潴郡大木町にある「土俵うどん」です。昼時に前を通ると結構、駐車場が満車で、なかなか食べに入ったことがなかったのですが、地元の人に聞くと、美味しいよというので、立ち寄りました。別に店内に土俵があるわけではなかったです。九州に来てからのお気に入りの「ごぼう天うどん」(税込み430円)を頂きました。筑後うどんというのでしょうか、ちょっと柔らかい感じの喉越しのいい麺で、お出汁もかつお節の効いたなかなかのものでしたよ。また、通りかかった時に立ち寄りたいお店でした。人気ブログランキングへ孤独のグルメ 土俵うどん

2019年01月25日

コメント(26)

-

沖端川の起点、松原堰

沖端川(おきのはたがわ)は、一級河川矢部川からの分派点を上流端として、みやま市、筑後市、柳川市を流下し有明海に注ぐ流域面積26.7平方キロメートル、幹川流路延長14.2キロメートルの河川です。その起点となる松原堰です。一級河川にある堰なので、国土交通省の管理所が堰の傍にあります。この赤い欄干の橋は「きずな橋」という名前だそうです。橋の親柱には「沖端川」の銘板がありました。この沖端川を通じて柳川市の川下りをする水路に水を送っています。こちらは柳川市内の川下りのどんこ舟です。舟に乗っての結婚式をされている方もいました。人気ブログランキングへ沖端川の起点、松原堰

2019年01月24日

コメント(18)

-

山ノ井堰

八女市を流れる星野川です。この川から分水されて筑後川に向かって流れる山ノ井川という半ば人工的な河川があります。ここに見える赤い水門が、その山ノ井川の始点になる山ノ井堰です。そして、こちらのれが山ノ井川です。ここではまだ河川というより、人工的な水路っていうイメージですね。中島内蔵助翁の記念碑です。この中島内蔵助が山ノ井堰を作るのに大いに貢献したそうです。中島内蔵助、は江戸時代の吉田村庄屋です。山ノ井川井堰が洪水のたびに決壊するので、農作物が被害を受け人々は苦しんでいました。そこで水神の怒りを静めるために草履の緒が左結びの者を人柱に立てることになりました。翌日内蔵助は自ら左結びの草履をはいて人柱に選ばれ、濁流怒濤の堰の一角に水神の加護を祈りながら身を沈めました。以後堰が決壊することはなく、内臓助の功績を賛えて、山ノ井水系では長峰地区が1番に水を引いて田植をするようになりました。こちらは水天宮です。水に縁のある神様なんでしょうね。人気ブログランキングへ山ノ井堰

2019年01月23日

コメント(22)

-

孤独のグルメ 餃子の王将

佐賀市内にある餃子の王将に立ち寄りました。ちょっと看板が色褪せてました。頂いたのは、餃子と天津飯のセット(780円税込み)でした。餃子が写っていないのは、まだ餃子が焼き上がっていなかったせいです。以前から気になっていたんですが、こういう飲食店のお箸、むかしは割り箸だったのが、エコ箸っていうんですか? 最近はそれに代わっていますね。でも、あれは本当に環境に優しいエコなお箸なんですかね。なんか洗って乾燥させてまた使うのって、水も使えば、洗剤も使い、そして電気も使うわけですよね。それならかえって環境に優しくないのかも、と思ったりするんですが。ところで、餃子の王将といえば、2013年12月19日の早朝に当時の社長が京都市山科区にある餃子の王将本社前にて、何者かに射殺された事件、解決されたんですかね?京都府警が舞台の「科捜研の女」も、2019年4月から2020年3月まで、1年間の放送ということですから、沢口靖子さん扮する榊マリコさんも土門刑事も本腰を入れて、この事件解決に取り組んでいただけるのでしょうかね。人気ブログランキング孤独のグルメ 餃子の王将

2019年01月22日

コメント(26)

-

佐賀市兵庫町さるき(その6) 巨瀬川調整池と佐賀導水事業

巨瀬川調整池をもう少し見てみましょう。こちらにも水門があって、川の洪水を調整池に引き入れることができるようになっていました。ここが巨瀬川調整池の管理施設でしょうか。この建物の前にあった、コンクリートの変な形の輪。これはトンネルの断面のようですね。こちらの石碑は、佐賀導水巨瀬川調整池竣工記念と刻まれていました。碑文には、この調整池建設の経緯が記されていました。しかし、表面にセメントが溶けて流れたような痕があってところどころ読めませんでしたが、このあたりは、むかしから河川が合流するところでたびたび洪水被害に悩まされていたが、ここに調整池をつくり、一部の水を佐賀導水事業(→→→こちらです)で嘉瀬川に流して洪水量の軽減を図っているということです。トンネルの断面が佐賀導水の水路ということだったんですね。こちらの建物は、この巨瀬川調整池k建設中に見つかって発掘された縄文時代の遺跡「東名(とうみょう)遺跡(→→→こちら)」の発掘品の一部を展示している施設でした。こちらが巨瀬川調整池です。佐賀の町を洪水から守ろ施設ですね。面積は約55haあるそうです。そして野鳥たちの楽園でもあるようですね。【了】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その6) 巨瀬川調整池と佐賀導水事業

2019年01月21日

コメント(38)

-

佐賀市兵庫町さるき(その5) 巨瀬川

再び巨瀬川に戻って、川沿いを歩いてみました。佐賀市兵庫町の北側を流れる巨瀬川を上流から下流に向かって撮影しました。今度は右側(南側)の堤防が、左側(北側)の堤防が高いような気がします。これをみると巨瀬川の洪水が溢れても、兵庫町の方ではなく先に金立町の方へ流込むという仕掛けなんでしょうね。巨瀬川にかかる橋のたもとにあった石碑です。由緒正し石碑のようですが。達筆すぎて読めませんでした。こちらは巨瀬川ではなく西の方から流れてくる市の江という水路だそうです。水門があって、またその手前に水門があります。その水門の後ろには広々として池が広がっていました。ここは巨瀬川調整池(→→→こちら)という土木施設のようです。【つづく】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その5) 巨瀬川

2019年01月20日

コメント(43)

-

佐賀市兵庫町さるき(その4) 横土井

近くの集落の中に入ってみました。こういう集落には必ずある神社。この神社で行われる厄除けの行事のことが紹介されていました。このあたりは佐賀市兵庫町まではなく佐賀市金立町になるのですね。境内にあった立派な石碑。郷土の偉人を顕彰する石碑だったんですね。こちらは猿田彦大神の石碑。猿田彦大神は「古事記」および「日本書紀」の天孫降臨の段に登場する神様。天孫降臨の際に、天照大神に遣わされた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を道案内したことから、導きの神様として、道案内をしてくれるという意味で道路沿いに石碑が建立されているそうです。水路の脇に木が植えられていました。「横土井」という施設だそうです。水路沿いに設けられた洪水防止機能を持つ緑地帯のようですね。【つづく】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その4) 横土井

2019年01月19日

コメント(38)

-

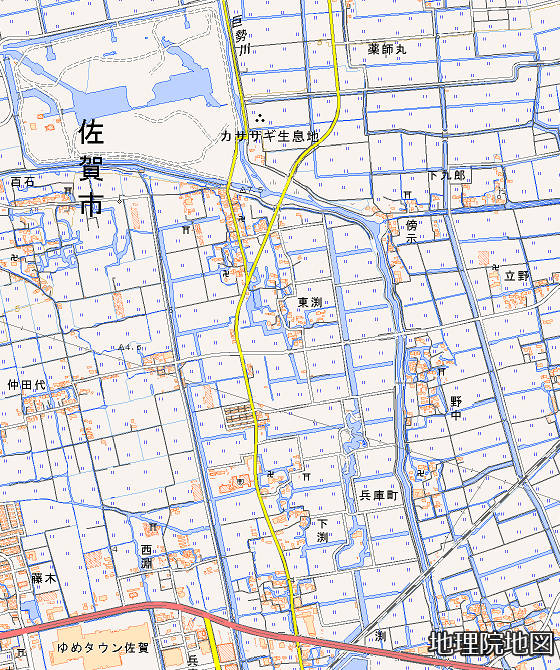

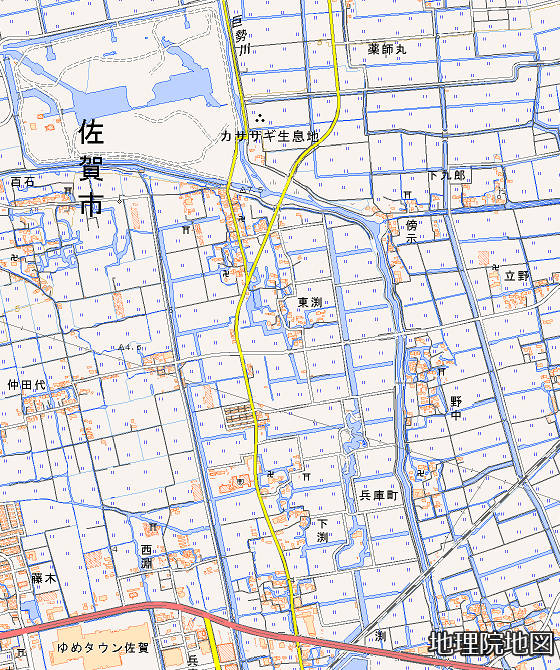

佐賀市兵庫町さるき(その3) 白土居堰

ひょうたん島公園周辺の様子を国土地理院の航空写真地図で見てみました。ひょうたん島の西側に巨瀬川という川が流れているので、行ってみました。これが巨瀬川です。右側(西側)の堤防が左側(左側)の堤防より若干低いような気がしますね。そして、北側に堰がありました。この堰は白土居堰という堰です。このあいだ訪れた利根川にある利根大堰に比べると可愛い堰ですね。こちらはその白土居堰から取水する「三樋管」という施設で、水を3方面に分けて流すそうです。でもここでは2方面にしか別れていませんね。その三樋管からつながっているこの施設、ここで2方面に別れているので、ここで合計して3方面に分かれているということですか。この近くでみつけたパンダカラス、正しくはカササギという鳥です。上の地図にカササギ生息地と書いてあったのは本当だったんですね。【つづく】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その3) 白土居堰

2019年01月18日

コメント(46)

-

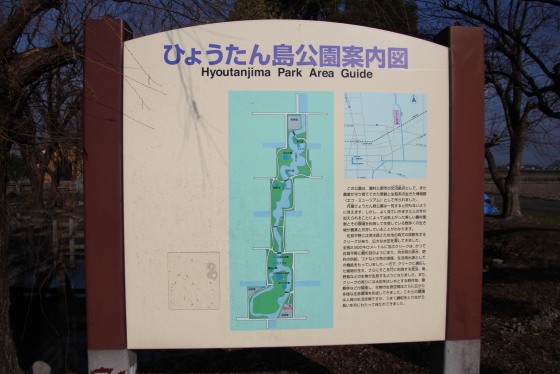

佐賀市兵庫町さるき(その2) 四季のめぐみ館

ひょうたん島公園の中にある「四季のめぐみ館」という施設。中は休憩所なんでしょうか。まあ、朝早かったので誰もいませんでした。四季のめぐみ館の上に展望台があって、そこから北東方向を撮影しました。広々とした平野ですね。真北の方角です。遠くに脊振山地が霞んで見えました。西の方角は、もう佐賀市街地が広がっています。ここは。むかし馬を堀の中で洗ったという馬洗場を再現したものだそうです。堀から田んぼに取水していた跡だそうです。堀の中に突き出たところで水を堰上げて取水していたようです。のどかな田園風景を楽しめる公園でした。【つづく】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その2) 四季のめぐみ館

2019年01月17日

コメント(42)

-

佐賀市兵庫町さるき(その1) ひょうたん島公園

本当は佐賀県鳥栖市出身なのに福岡県出身と偽っているという女優の松雪康子さんの出身地の佐賀県。その佐賀県の県庁所在地佐賀市の郊外に兵庫町というところがあり、地図を見いていると「ひょうたん島公園」というのがあったので、面白そうだということでやってきました。公園の中はこんな感じ。むかし、このあたりにあった堀(クリーク)を残した公園になっているそうです。ということで、国土地理院のサイトで紹介されている1974年~1979年ころのこのあたりの航空写真そして最近の航空写真です。堀の配置が、随分変わっていますね。次回は、このひょうたん島公園の中を紹介します。【つづく】人気ブログランキング佐賀市兵庫町さるき(その1) ひょうたん島公園

2019年01月16日

コメント(28)

-

孤独のグルメ おろし焼きサバめし

東京に来ると手軽に安くて美味しいものが食べられますね。これは立ち食いそば屋チェーンの「ゆで太郎」の朝食メニュー「おろし焼きサバめし」(360円税込)です。働くおじさん達の味方ですね。人気ブログランキングへ孤独のグルメ おろし焼きサバめし

2019年01月15日

コメント(28)

-

冬の武州路を行く(その7) 羽生

利根大堰から再び歩いて秩父鉄道の武州荒木駅まで戻りました。そして、秩父鉄道を利用して、埼玉県羽生(はにゅう)駅へやって来ました。羽生市にはマスコットキャラクターが設定されているようです(→→→こちら)。結構、いますね。キャラクター。でも一体、どんな活動をしているのか。何かのイベントがあるときに来てくれたり、老人ホームや保育園へ出かけてきてくれたりするのかな?東武鉄道に乗って、東京へ帰りました。【了】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その7) 羽生

2019年01月14日

コメント(48)

-

冬の武州路を行く(その6) 見沼代用水の石碑

利根大堰の横にあった石碑群です。この石碑は、江戸時代に建設された見沼代用水(みぬまだいようすい →→→こちら)の取水口が、かってここにあったことを示すもののようでした。見沼代用水とは、かんがい用ため池であった見沼溜井の代替用水路であったことから、代用水という名前がつけられているそうです。そういえば、埼玉県さいたま市に見沼区というところがありますが、あそこに沼があったのですかね。なかなか立派な石碑です。この碑文によると、見沼代用水、江戸時代からありますが、昭和の終わりから平成まで、埼玉合口二期事業として、施設が改築されて、使われてきているのですね。こちらの板碑。難しくて読めませんでした。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その6) 見沼代用水の石碑

2019年01月13日

コメント(32)

-

冬の武州路を行く(その5) 利根大堰

冬空の下、埼玉県までやって来たのは、この利根大堰(→→→こちら)を見たいと思ったからです。この利根大堰、埼玉県下のほとんどの小学校が社会科見学にやってくるという、埼玉県民にはお馴染みのスポットだそうです。利根大堰の役割は次の3点だそうです。●利根川上流のダム群により開発した都市用水を武蔵水路及び荒川を経由して東京・埼玉に導水する。●利根川中流部に展開する29,000ヘクタールの水田に安定的に灌漑用水を供給する。●緊急かつ暫定的に利根川の余剰水を取水して隅田川の河川浄化を行う。水利使用標識では、かんがい用水として見沼代用水・埼玉用水・葛西用水、そして群馬県の邑楽用水が示されていました。堰の長さは700.0 m。対岸は群馬県です。堰の横に「大堰自然の観察室」というのがありました。ここでは、堰の横にある魚道を遡ってくる魚が見物できるようになっていました。利根川はサケ自然遡上の南限河川ということで、貴重な水産資源を守っていることを示しているのですね。写真はちょっとブレブレですが。こちらが、利根大堰から取り入れられた水が、それぞれの水路に別れて行くところです。すごく広いプールのようですね。対岸の群を県側に流れて行く邑楽用水も、いったん埼玉県側に取り入れられて利根川の下を潜って群馬県側に流れて行くようです。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その5) 利根大堰

2019年01月12日

コメント(46)

-

冬の武州路を行く(その4) 見沼元圦公園

見沼元圦公園(みぬまもといりこうえん)という公園がありました。利根川から見沼代用水に取水する利根大堰から見沼代用水沿いの西側に広がっています。見沼元圦公園は、埼玉県行田市の見沼代用水(みぬまだいようすい)の元圦跡(つまり、利根川から水を引き込んでいた施設)を整備して作られた公園です。色々施設があったのですが、駅からここまで40分近くも歩いていたので、とりあえずこの見晴台と呼ばれる展望台にあがってみまし た。周囲は見渡す限りの農地か広がっていました。そして、これが水路、武蔵水路と見沼代用水水路があるってことですね。しかし、このあたりの埼玉県って、東京が少しはみ出したような都市化した埼玉ではなく、広々とした田園風景が広がる農村景観の広がる埼玉ですね。見沼元圦公園の傍にあった、行田市老人福祉センター大堰永寿荘という施設です。高齢者の方がレクリェーションや話し合いをとおして仲間づくりをし、楽しみながら保養する憩いの場だそうです。利用料は行田市民でで60歳以上なら100円だそうです。大堰永楽荘の前に建立された、行田市名誉市民、永沼 倉次郎氏の銅像です。この方は老人福祉センター大堰永寿荘を始め、福祉、教育、消防、土木関係に浄財を寄付した行田市の実業家だそうです。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その4) 見沼元圦公園

2019年01月11日

コメント(40)

-

冬の武州路を行く(その3) 見沼代用水

水路沿いの道を歩いて行くと、こんな看板が。一般車両は通行できない道だそうです。水資源機構(→→→こちら)と見沼代用水(「みぬまだいようすい」と読むそうです。→→→こちら)土地改良区がそう宣言しています。土地改良区(→→→こちら)とは、農家の方から水代金を集めて農業用水を送る団体のようです。水路の名前が、武蔵水路(→→→こちら)となっていました。この水路は利根川の水を首都圏に送る水路。つまり都民の生命の水を運んでいる重要な施設だったんですね。この水路がないと東京都民はお風呂にも入れないし、お茶も飲めない、水洗トイレも使えないわけです。水路の途中にあるロープとそこから垂れ下がった浮き。一体何でしょうか?この水路で不本意ながら泳ぐことになった(言い換えれば、水路に落ちた)人が、休憩のためにつかむものなのでしょうか。しかし、埼玉の大平野、空も大きいですね。この施設は?どうやら、この落差を利用して、水力発電をしているようです。首都圏に住む人たちへ生命の源である水を運ぶとともに電力も生み出しているとは、なかなか役立ってますね。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その3) 見沼代用水

2019年01月10日

コメント(28)

-

冬の武州路を行く(その2) 武州荒木駅

年末年始の帰省の時の記事で、しばらく、関東ネタが続きます。秩父鉄道の武州荒木駅です。島式ホームの1面2線。いかにもローカル線の駅という雰囲気がいいですね。駅の周りには、田んぼが広がっています。こちらが駅舎。木造の平屋です。この駅開業は大正10年(1921)だそうです。ローカルな駅だからなのか、駅の近くには立派な倉庫がありました。かっては秩父鉄道使って農産物などを輸送していたのてしょうか?埼玉県名発祥の地(→→→こちら)行田(ぎょうだ)だそうです。この観光案内地図を参考に目的地に向かって、パスも走っていないので、「さるき」ます。「さるく」とは筑後弁で「うろつく。周辺を散策する。」ことを意味します。(→→→こちらです)この道が駅前の通りです。そして、この水路沿いに北へ向かって歩きます。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その2) 武州荒木駅

2019年01月09日

コメント(45)

-

冬の武州路を行く(その1) 熊谷

冬の寒い中、ちょっと思い立って東京駅から高崎線でこの熊谷駅までやってきました。熊谷駅前、想像以上に賑やかでした。この熊谷市、人口は約20万人で、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、草加市、春日部市、上尾市に次いで埼玉県内9位ですが、 1920年の第1回国勢調査人口で当時の熊谷町は、22,282人を記録しており、これは、国内150位、県内では川越町(現川越市)に次ぐ2位であり、県庁所在地の浦和町(後の浦和市、現さいたま市)の約2倍の人口を有していたという、名門ともいえる町だったんですね。 駅前にあるこの騎馬武者の銅像は、「平家物語」おける平敦盛との一騎討ちで有名な熊谷次郎直実ですね。しかし、目的地はここ熊谷市ではなく、この鉄道むすめ(→→→こちら)の桜沢みなのさんが勤める秩父鉄道に乗ります。ちなみに桜沢みなのが駅務係のせいか、秩父鉄道では、SUICAやPASMOのICtカードは使えません(^^;)。こちらが、ちょっと懐かしい雰囲気の秩父鉄道の熊谷駅のホームです。平仮名が大きくて読みやすい駅名標です。この秩父鉄道の電車に乗って。武州荒木駅までやって来ました。【つづく】人気ブログランキング冬の武州路を行く(その1) 熊谷

2019年01月08日

コメント(42)

-

孤独のグルメ 久しぶりに富士そば

久しぶりに「富士そば」へ行きました。ここは富士そば八王子駅北口にある八王子店です。頂いたのは朝食セット390円でした。かけそば、かき揚げ丼、温泉卵、そしてほうれん草のおひたし。いつもながらコストパフォーマンスのとれたメニューに感心しました。人気ブログランキングへ孤独のグルメ 久しぶりに富士そば

2019年01月07日

コメント(40)

-

お正月は、江戸博へ!(その2)

お正月にの江戸東京博物館、色々な催しが行われています。そのひとつが中村座の前で行われた「からくり人形」の実演です。大阪からやって来た「夢からくり座」というグループが、からくり人形を操作して、からくり人形の機構などを解説してくれます。こちらは、階段を自動的に下って行く人形です。中に水銀が入っていて、その水銀が下に下がっていくことで、重心が移動して階段を下りていくそうです。こちらは、弓を射る人形です。こちらはお茶を運んでくれるからくり人形。着物を脱がせて中の構造をみせてくれます。ゼンマイ仕掛けで動くそうです。こちらはゼンマイ仕掛けで絵を描いたり文字を書いたりしてくれる人形です。なかなか見事な絵を描きますね。お正月らしい出し物で結構楽しませていただきました。【了】人気ブログランキングお正月は、江戸博へ!(その2)

2019年01月06日

コメント(44)

-

お正月は、江戸博へ!(その1)

1月2日・3日の江戸東京博物館は常設展が無料で入場できます。というわけで、「お正月は、江戸博へ!」こちらは江戸東京博物館にある再現された日本橋です。こちらは明治時代、銀座にあった新聞社の社屋です。ここで待っていると。獅子舞がやってきました。お正月の伝統行事の獅子舞。獅子に頭を噛んでもらえると厄除けになるということで、この獅子も良い子の頭を噛んでいました。【つづく】人気ブログランキングお正月は、江戸博へ!(その1)

2019年01月05日

コメント(38)

-

お正月は冨士登山?

お正月から富士山に登山するのも悪くはないなと思い、とりあえず千駄ヶ谷にここ鳩森八幡神社に行って来ました。こちらの境内には都の有形民俗文化財指定の築山富士があります。これが富士塚と呼ばれ富士山をも模した築山になってます(→→→こちら)。また、この富士塚、都内でも他に何か所もあるそうで、文京区「護国寺」の富士塚「音羽富士」、品川区「品川神社」の富士塚「品川富士」、新宿区「成子天神社」の富士塚「鳴子富士」などがあるそうです。富士山頂からの下界の様子。登山者が続いています。神社は鳩森八幡神社です。折角来たので、基地萬神社にお参りします。拝殿の前に茅の輪があったので、茅の輪くぐりもさせてもらいました。八幡神社ということで、ご祭神は応神天皇と神功皇后だそうです。こちらは、鳩森八幡神社の隣にある将棋会館です。鳩森八幡神社にお参りすると将棋が強くなるかも。人気ブログランキングお正月は冨士登山?

2019年01月04日

コメント(36)

-

初詣は今年も牛嶋神社

去年に続いて、ことしも向島にある牛嶋神社(→→→こちら)に初詣に行ってきました。向島や本所の人々の信仰を集めているようで、かなりの初詣の人出でした。なかなか立派な社殿です。神社は隅田公園の中にあるので、日本庭園があり。オナガカモ(?)も優雅に泳いでいました。こちらは吾妻橋からアサヒビールの本社とスカイツリーを撮影したところ。定番の撮影ポイントですね。ビルの壁面にスカイツリーと隅田区役所が写っていました。人気ブログランキング初詣は今年も牛嶋神社

2019年01月03日

コメント(26)

-

門松

お正月といえば、門松を飾るっていうのもありますが、最近はそうそう飾っている家を見ることはないですね。これは江戸東京博物館の門松です。やっぱり立派なものですね。こちらはちょっと変わった門松ですね。人気ブログランキング門松

2019年01月02日

コメント(45)

-

新年おめでとうございます

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。人気ブログランキング新年おめでとうございます

2019年01月01日

コメント(45)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 何か手作りしてますか?

- ペンギンの革人形を作る その241

- (2025-02-17 17:54:06)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- ドラゴンボールDAIMA 16話 視聴

- (2025-02-04 23:03:08)

-