2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年07月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

『放送禁止歌(森達也)』

『放送禁止歌(森達也)』は、TVのドキュメンタリーの取材過程とその後を書いたものである。TV番組は可也深い深夜に関東地区で流されたという。ラストは、画面を真っ暗にして「手紙(岡林信康)」を流したという。部落を取り上げた歌である。放送後、視聴者から寄せられたコメントは、好意的なもので、反対や抗議は一切無かったという。 また、「竹田の子守唄」を取り上げたTV『そして明日は』も、殆ど同じだったらしい。 放送禁止とは、放送局側が発足させた「要注意歌謡曲」のことで、そこには放送禁止ということは一切書かれても指示されてもいない。 それが、幽霊のように「放送禁止歌」として世の中で差別(区別)されるのは、ひとえに放送というジャーナリズムの無自覚によるものと、ここには書かれている。かつてのTV屋たちは、「放送禁止歌」とは知らずに「竹田の子守唄」や「イムジン河」を素直に取り上げた。抗議は一切無かったということだ。 自分が学生時代、岡林信康の「手紙」「チュウリップのアップリケ」は、その静かなメロディとともに沁みじみと感じつつ聞いたり歌ったりしたことを思い出した。 放送禁止歌森達也知恵の森文庫2003年6月15日初版第1刷発行

2008.07.31

コメント(0)

-

『THE SOUND OF THE TRIO (Oscar Peterson/Ray Brown/Ed Thigpen)』

『THE SOUND OF THE TRIO (Oscar Peterson/Ray Brown/Ed Thigpen)』昨日に引き続き、オスカー・ピーターソンのロンドン・ハウスのライブ・レコーディング。1961年7月、今から47年前。この中のお気に入りは、「On Green Dolphin Street」アドリブの、「テンダリー」が泣かせます。 あと、30数件のアクセスで9万アクセスです。皆様有難うございます。

2008.07.27

コメント(0)

-

『THE TRIO(Oscar Peterson/Ray Broun/Ed Thigpen)』

『THE TRIO(Oscar Peterson/Ray Broun/Ed Thigpen)』は、1961年7月シカゴのロンドン・ハウスでのライヴ・レコーディング。今から、47年前。それを知り改めて驚く。全く今聞いても古さを感じさせないし、スリリングである。中でも、3曲目の「シカゴ」は出色だと思う。 同じときに録音されて出ているCDが他に、2種類あると思う。一枚は『London House』もう一枚は『Something Warm』?だったか?記憶があいまい。調べればよいのに・・・、暑さでだらけています。

2008.07.26

コメント(0)

-

『悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷(森達也)』

ETVでも放送をしている、森達也の本。森達也は、もともとドキュメンタリーの映像作家。企画が中々映像化できない厳しい状況がある中で、その企画を本にしている。映像にするより活字にするほうが費用は何桁も違う。森は上手い方法を見つけたと思う。 そして、『悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷(森達也)』は、主に、最早伝説となったといえる、グレート東郷を追いながら、中国、南北朝鮮、日本の三点から、戦後日本の歴史の一面に迫る。 さて、この本の芯は、《プロレスとは、底が丸見えの底なし沼である》(『週刊ファイト』元編集長井上義啓)に尽きる。悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」グレート東郷森達也岩波新書2005年11月18日 第1刷発行

2008.07.24

コメント(0)

-

500円DVDのこと

500円DVDが市場に出て久しい。パブリックドメインというやつだ。版権フリーともいうかな?1枚500円ではない、2枚500円が出始めた。コンビにで買った。『真昼の決闘』と『西部の男』買った理由は、この前の日曜日(7/21)にCS時代劇専門チャンネルで見た、藤沢周平原作の『残月の決闘』を確かめたかった。このTV映画のラストシーン・決闘シーンは西部劇だ。まずピンと来たのは、『武士の一分』のラストが、殆どこれと同じ。そして、もう一つ思い出したのが『真昼の決闘』。確か、これは1対数人であったはず。これを、確かめたくて、近いうちに『真昼の決闘』DVDの安価のものがあれば買おうと思っていた。そこで、今日コンビニで見つけた、 発売元:株式会社宝島社は、あの宝島社である。

2008.07.22

コメント(2)

-

『クライマーズ・ハイ(原田眞人)』

『クライマーズ・ハイ(原田眞人)』です。原作を読み、大変面白いと思い。2度読み。これこそ、横山秀夫の代表作と。TVの『クライマーズ・ハイ』をオン・エアのときに見、録画してまた見、と可也入れ込んでいると、我ながら驚く。 映画が出来たので、早速見る。開巻は、中々乗れない。映画の中に気持ちが入っていかない。上滑りをしているように感じる。ようやく、等々力と悠木の飲み屋での論争・喧嘩あたりから映画に入っていけた。 現場雑感とか、降版とか、新聞の用語は、原作を読んでいるから意味が分かるが、この映画だけで分かるかなぁと、疑問。 原作をそのままにせず、脚色するのは当たり前だが、上手く言ったかどうかは、やや疑問。切るべきは切り、でいいがディテールで外していけないもの外しているか?安西の息子と、悠木の関係も描ききれていない。 もう少し長くなっても仕方が無いので、丁寧に描いてもよかったのではないか。

2008.07.21

コメント(0)

-

『ブレス(キム・ギドク)』

『ブレス(キム・ギドク)』妻と子どもを殺した囚人が刑務所で自殺を図る。それをテレビ・ニュースで見ている女。7、8歳の娘と夫がいる。この夫婦には屈託がある。後で夫が浮気をしているのが分かる。女は、その囚人に会いに行く。初めは互いの声が通る穴のある仕切り越しに。別れ際に男が仕切りに息を吹きかけ、そこに自らの唇を押しつける。初めの印象的場面。二度目からの面会が凄い。女はカセットデッキや面会に使われる部屋の壁一面に春の花などの写真を貼り巡らす。刑務所はそれらを許す。こら辺りで見る側は監督キム・ギドクの術中にはまっている。女はカセットに合わせ振りを付け、歌う。いかにも素人っぽくて妙にエロティックだ。それが夏秋と続く。二人をへだてる仕切りがないので、二人の関係はどんどん進む。 夫が浮気をしたから、女は囚人に会いに行った。見も知らぬ相手だ。普通では考えられない。キム・ギドク独特の論理?『悪い男』の男女にも近いが、違う。やはり、普通ではない。その謎を解くキー・ワードが《純愛》なのか?『悪い男』は純愛だといわれれば、そうかと思える。が、『ブレス』は違う。人間のもつどうしようもない行動への衝動なのだろう。女は衝動?自らの行動に規制が効かないかのようである。冬でも夏の格好をし、刑務所に行く。そこで歌い踊る。男は、普通だから女が自分に気があると思い、そのような行動に出てくる。女はそれに合わせるかのごとくだ。 印象的なシーンが沢山ある。女が夫の白いシャツを干すシーン。構図が美しい。 もう一度、見たいと思っている。

2008.07.20

コメント(0)

-

『丘の上の向日葵(山田太一)』

『丘の上の向日葵(山田太一)』 『丘の上の向日葵』(おかのうえのひまわり)はTBS系列で1993年4月11日~6月27日に東芝日曜劇場枠で放送された山田太一原作のテレビドラマ。その、原作を読んだ。原作もTVの脚本も同じ山田太一。これは、当時リアルタイムで見た。記憶していたのは、男と女が3日間行方不明になるところ。 出演は柚原孝平:小林薫 矢部芙美:島田陽子 矢部肇:筒井道隆 柚原信江:葉月里緒菜 東郷奈津:高畑淳子 若森秀樹:水島涼太 高山里美:久野真紀子 入江桂子:大西智子 東郷周三郎:大地康雄 蓮谷一郎:野村宏伸 柚原智子:竹下景子 ここで言う、男は柚原孝平:小林薫、女は矢部芙美:島田陽子である。 最近の山田太一は、男と女が出てきても、関係が出来るところまで行かない。この『丘の上の向日葵』 は、例外? 本よりTVのほうが面白かった。丘の上の向日葵山田太一1989年2月25日 第一刷1989年4月30日 第四刷『朝日新聞』夕刊 1988年4月11日~10月8日朝日新聞社

2008.07.19

コメント(0)

-

『時雨みち(藤沢周平)』

『時雨みち(藤沢周平)』は、映画『山桜』を見て、再度原作に中りたいと思い、新刊を購入した。映画のところでも書いたが、原作がよいので、映画もよく見えてしまう。 さて、『時雨みち(藤沢周平)』である。「帰還せず」「飛べ、佐五郎」「山桜」「盗み喰い」「滴る汗」「幼い声」「夜の道」「おばさん」「亭主の仲間」「おさんが呼ぶ」「時雨みち」の11篇を納める。 中でも、「亭主の仲間」は一種のホラーである。「おさんが呼ぶ」は「泣くな、けい」を思わせる。それぞれに、もしこれに書かれていることが無かったら、というような仮定の物語が裏にある。「夜の道」の、もしこの主人公が捨てられなかったら。「時雨みち」は、もし二人がそのまま夫婦(めおと)になっていたら。それは「山桜」も同じだ。時雨みち藤沢周平カバー挿画;林静一新潮文庫昭和59年5月25日発行平成19年11月5日55刷改版平成20年5月15日61刷「山桜」帯つき

2008.07.15

コメント(2)

-

不要図書を頂きました。

日進の図書館は10月に新しい建物に引っ越しをする。それで今月初めから貸し出しはしていない。本の返却に行ったら、不要図書の処分をしていた。「どれでも一人何冊でもお持ちください」であった。子供の本が沢山あるので子連れの人が一杯本を抱えて喜んでいました。私も少し頂いて来ました。少しといっても、11冊もありました。横山秀夫や水上勉などは手にしましたが、持っては来ませんでした。また、11冊のうち、児童コーナーの本は6冊(左から5冊と、右から3冊目の1冊)です。

2008.07.13

コメント(0)

-

『今、愛する人と暮らしていますか?(監督/チョン・ユンス)』

『今、愛する人と暮らしていますか?(監督/チョン・ユンス)』出演/イ・ドンゴン、オム・ジョンファ。 二組の夫婦に偶然起こった運命のいたずら-4人の男女が繰り広げる熱く切ない極上のラブストーリー。韓国で話題騒然となった"クロス・スキャンダル"がいよいよ登場。エンディングには甘美な声でイ・ドンゴン自らが歌うフレンチフォークまでが用意されたメロドラマ、と名古屋の上映館「シネマスコーレ」の紹介。韓国映画の人気は未だ衰えず、小母ちゃん達で混雑。それも、あのシネマスコーレです。中身はラブコメディ、昔からよくあるタイプ、同じ韓国映画で言えば『誰にでも秘密がある』と同じ。(ポスターなどのメインイメージもよく似ている)大した破綻もなくよく出来ている。二組の夫婦が互いの相手にひかれ合い、ラスト前にサプライズがあり、それを梃子に最終場面に・・・、小気味よいです。音楽はタンゴ、フレンチポップスと巧み。出かけて見るまではないが見て損はない、65点です。

2008.07.12

コメント(0)

-

『獄医立花登手控え1 春秋の檻(藤沢周平)』

『獄医立花登手控え1 春秋の檻(藤沢周平)』。 若き獄医立花登が、様々な事件を解決する推理、捕り物連作。文庫にして全4冊。藤沢周平はこのほかにも、この類は、平四郎活人剣や彫師の連作などがあるが、自分の好みではない。といって、詰まらぬかといえば、NOである。ただ、この軽さが、あわないのだと感じる。これも、TVになったと思うが、見ていない。 獄医立花登手控え1 春秋の檻藤沢周平講談社文庫1982年5月15日第1刷発行1999年2月26日第44冊発行

2008.07.10

コメント(0)

-

『山桜(篠原哲雄)』

『山桜(篠原哲雄)』の評はすこぶるよいようだ。yahoo!の投稿も満点が多い。原作の話がよく出来ているから、物語は文句のつけようがない。しかし、この映画は、原作を意識しすぎるが故、全編ゆるい、緊張感がない。唯一いいのは、手塚弥一郎の殺陣。一対数人の殺陣は『雨上がり』や『赤ひげ』を思い出す。最後の部分も余計だ。因みに原作の最後は・・・、「あのことがあってから、たずねて来るひとが一人もいなくなりました。さびしゅうございました。ひとがたずねて来たのは、野江さん、あなたがはじめてですよ」きっちりと締めている。野江が手塚の家を訪ねるシーンで小説は終わる。だから、粽を作ったりなど、思わせぶりなところはない。「山桜』は短編小説の中の短編というほどに短い小説だから、どうしても映画にしたとき冗長になったのかも知れない。99分は長くはないが、たとえ、80分くらいでもよいので、余計な風景描写やエピソードは削除したらと残念である。

2008.07.07

コメント(0)

-

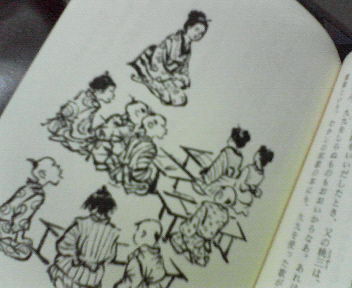

『算法少女(遠藤寛子)』

『算法少女(遠藤寛子)』を初めて書店で見たとき、読みたいと思い手に取ったのが、2年位前だと思う。このような地味な本はふつうの書店では平積みされることは殆ど無い。見かけた書店は、千種正文館。以前もここに書いたと記憶しているが、名古屋の貴重な本屋の一つ。 さて、『算法少女』は、数学の得意な女の子の物語。少年少女向きの本。最初は、1973年10月10日岩崎書店から発行されている。それが、2年前、ちくま学芸文庫に入った。和算については殆ど知識もないし、今までめぐり合ったこともない。だから、なかに円周率や勾股弦(こうこげん)の定理=ピタゴラスの定理など西洋の算数を習ってきたものにとっては眼から鱗であった。 物語は、医者であり算術の好きな父親から、算法を習った少女が、父親と算法の本『算法少女』を出し、町の算法の塾を開くというもの。 何処にも流派の違いはあるもので、算法にも関和孝を師と仰ぐ流派が江戸では主で、この少女(あき)は上方の流派である。何となく、将棋の坂田三吉を思い出した。江戸時代の算法、和算に少し触れることが出来、楽しい読書であった。 子供たちに、算法を教えるあき。算法少女遠藤寛子カバー・挿画 箕田源二郎2006年8月10日 第一刷発行2007年1月31日 第七刷発行ちくま学芸文庫

2008.07.05

コメント(0)

-

『夜の橋(藤沢周平)』

『夜の橋(藤沢周平)』です。9編納めた短編集。すでに読んだことのあるものが3篇。「鬼気」「梅薫る」「泣くな、けい」。はじめての6篇は「夜の橋」「裏切り」「一夢の敗北」「冬の足音」「孫十の逆襲」「暗い橋」。 二度目でも「泣くな、けい」には、再び泣かされた。「梅薫る」は初めほどの感動はなかった。「鬼気」も二度目はそれほどでも。 他の6篇は市井もの「裏切り」「暗い橋」が面白かった。詳細はいずれ。夜の橋藤沢周平カバー:小林秀美中公文庫1984年2月10日初版発行1995年3月18日改版初版1996年11月20日改版3版単行本:1981年2月中央公論社刊

2008.07.02

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪

- ハピバ☆ ・「カフネ」

- (2025-08-18 23:53:31)

-

-

-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~

- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…

- (2024-10-01 14:52:47)

-

-

-

- おすすめ映画

- サマー・ウォーズを観ました

- (2025-11-24 00:18:47)

-