2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2008年02月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

『代表的日本人(内村鑑三著・鈴木俊郎訳)』

上杉鷹山のことをもう少し知ろうと、読みました。日本に上杉鷹山が知られるきっかけは、J・F・ケネディ大統領が、尊敬する日本人として上杉鷹山をあげたことに始まると言われている。記者会見でのそのケデディ大統領の発言を聞き、日本の記者たちは、上杉鷹山を知らなかったという逸話が残っている。 あくまで伝聞であるので、その真偽は知る由もないが、いかにもさもありなんという話。ケネディ大統領は内村鑑三の『代表的日本人』を読んでいたのであろう。まさに、逆輸入である。 藤沢周平の『漆の実のみのる国』は、決して米沢藩は万々歳ではないという物語であるが、『代表的日本人』やその他の、上杉鷹山物はめでたし、めでたし、上杉鷹山と米沢藩の人々は安心して暮らしましたとさ・・・、で終わっている。 どの視点が米沢藩の実体化は分からぬが、藤沢周平の視点と他の鷹山物の視点の中間地点あたりに実態があるだろうか? だが、上杉鷹山と米沢藩の再建は見事というほかない。何が真実であろうと、鷹山と米沢藩の人々のなしたことは、見事で美しい。 当時の米沢藩は、今の日本国や日本の各自治体置かれた状況にも通ずるものがあるのは間違いがない。 代表的日本人内村鑑三著・鈴木俊郎訳岩波文庫1941年9月20日 第1刷発行1993年10月25日 第57刷発行

2008.02.29

コメント(0)

-

久しぶりの古本屋

最近は、ほとんどBook Offを利用するが、久々に普通の古本屋に行った。名古屋の古書店街は、上前津から鶴舞にかけてだ。その、鶴舞に行った。やはり、古本屋がいいと、しみじみ思った。 店頭 上が、Book Off、下が、普通の古本屋。Book Offは、本を削っているから、きれいに見える。それが、いいかどうかは疑問。古書店も文化だからと、色々思う。

2008.02.27

コメント(4)

-

『漆の実のみのる国(下)藤沢周平』

この続き。藤沢周平最後の小説。『漆の実のみのる国』は、力作である。だが、読みやすいとは決していえない。力作というのは、次のような箇所がほとんどだからだ。彼らの中からはのちに中郡代官となる蓬田郁助、勘定頭格に昇格する今成吉四郎相規、天明二年に郡奉行に任ぜられる小川源左衛門尚篤など、農政に通じた良吏が出て藩政の中枢に用いられて活躍することになる。鰐淵は馬廻組出身の二十五石、つつましい一郷村出役に過ぎないが、やがてこの人物も文化二年には百七十五石を加増され、家禄二百石の物頭となるのである。(下)p9 この作品の8割位が、このような記述である。即ち、資料を丹念に読み込み、それを基にして一分の隙もなく書かれたものだと感じるのである。まさに、ドキュメンタリーだ。そして、その中に、上杉治憲(鷹山)や上巻で活躍する竹俣当綱、莅戸善政等の情の話が絡んでくる。また、出てくる誰もが根っからの善人でもなく悪人でもなく、一人の人間として描かれていることも、読んでいて気持ちがぶれない要因かも知れない。力作なのだが、一部に資料を読まされているように思えて、読みづらい。 かつて、上杉鷹山や細井平洲の伝記を読んだときとは全く違う米沢藩がここにはあった。決してもろ手を挙げて、鷹山の改革が成功したわけではなく、常に迷いに迷い、藩の経営をして来た事が綿密に書いてある。だから、ドキュメンタリーだと言うのである。 現在、これを手許に置き、読み込んでみたいと思っている。それは、国家・企業・家庭あらゆる関係性においての、処し方、人間のあり方の見本となるものがあるからで、最早還暦を迎えんとするわが身には遅すぎることであるが、学ぶべき点が多いと思うからである。 漆の実のみにる国(下)藤沢周平文藝春秋平成9年5月20日 第一刷

2008.02.26

コメント(0)

-

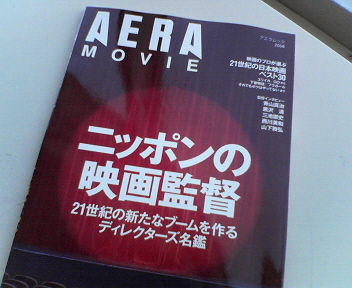

AERA MOVIE

「ニッポンの映画監督」21世紀の新たなブームを作るディレクターズ名鑑というアエラムックです。 そこにある、21世紀の日本映画ベスト30、という企画。ベスト10を紹介します。1位 ユリイカ2位 誰も知らない3位 ゆれる4位 下妻物語5位 それでもボクはやってない6位 ハッシュ!7位 いつか読書する日8位 パッチギ!9位 血と骨10位 フラガール11位 たそがれ清兵衛以上です。何本見ています。因みに、南包は『ハッシュ!』『血と骨』以外は、見ています。ユリイカの1位は、長さも含め妥当ですね。下妻が入り、松子が落ちたのも、納得です。 ニッポンの映画監督21世紀の新たなブームを作るディレクターズ名鑑アエラムック2008

2008.02.25

コメント(2)

-

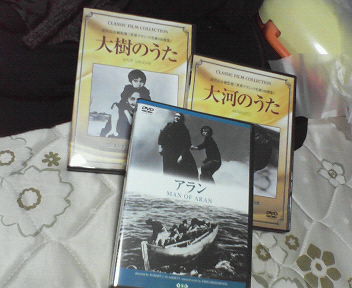

DVD3枚買いました。

『アラン』『大河のうた』『大樹のうた』この三枚のDVDを買いました。新星堂のプライスoffで。三枚で3402円。すべて、70%offだから、一枚の値段にもなりません。たぶん、中古DVD屋でも、この値段では変えない作品だと思います。 『アラン』 ロバート・フラハティ 1934英『大河のうた』サタジット・レイ 1956印『大樹のうた』サタジット・レイ 1959印

2008.02.24

コメント(0)

-

『日本語のゆくえ(吉本隆明)』其の3

http://plaza.rakuten.co.jp/nanpow/diary/200802080000/の、続き。吉本隆明の『共同幻想論』は良く知られています。この中で「共同幻想」というとき、そこには(中略)三つの位相がある・・・。ひとつは個々人の「個人幻想」。夢とか理想、理念などが問題とされる領域です。もうひとつは(中略)人間の性を主体として出てくる問題。(中略)それを「対幻想」と名づけました。「対幻想」はだいたい家族という概念をつくっていく根源になると考えられます。三つ目の「共同幻想」というのは、(中略)国家はもちろん、社会的集団や複数の人間が集まって何事かひとつのことを成し遂げようと考えた場合に出てくる問題です。p124そう考えた場合、(中略)芸術一般がどこに入るのかといえば、対幻想と個人幻想とのあいだに問題の根底があると考えられます。それは、芸術の根幹が精神的ないし身体的な性の問題、つまりセックスの問題に帰着するからです。p125 ここから、吉本は「政治と文学」あるいは「国家と芸術」という概念に触れていきますが。その前に、芸術=性とも取れるような吉本の発言について。ほぼ、同感である。もちろん男女の問題以外(個人の精神活動を描いたもの)も芸術は表現しているが、文学でも絵画でも表現しようとする動機や対象に個人幻想から対幻想にいたる関係への精神的、身体的活動が根底にあると、感じるからである。もっと、乱暴に言うと、その芸術に描かれる二人の関係のほとんどが妻子ある男女の恋愛であることが多い。映画でもそうである。『逢びき(デビッド・リーン)』1945『マディソン郡の橋(クリント・イーストウッド)』1996などなど。 引用は青文字「日本語のゆくえ」から。

2008.02.21

コメント(0)

-

図書館で借りた本など・・・。

少し、ピンボケ。左から『むかしの年賀状』『読んで楽しい日本の唱歌2』『藤沢周平 未刊行初期短編』『立原道造詩集』『インド式秒算術』の5冊。『むかしの年賀状』は、見るだけ。『読んで楽しい日本の唱歌2』CDが付いているので、聴くだけ。『藤沢周平 未刊行初期短編』読めるとよいが。『立原道造詩集』ぱらぱらと見るだけ。『インド式秒算術』これも、少し見るだけ。以上です。

2008.02.18

コメント(0)

-

『漆の実のみのる国(上)藤沢周平』

これを、読むことになったのは、同じ藤沢周平の短編『幻にあらず』の細井平洲の表記が細井平洲の「しゅう」がさんずいのない「州」であったことによる。それを、他の藤沢周平の作品にあたり、調べようというものであった。だが、この『漆の実のみのる国』は、さんずいのある、平洲であった。これで、ますます、なぜ、『幻にあらず』の表記が違うのかが分からなくなってきた。果たして、本人、藤沢周平は知っていて、改めなかったのだろうか?という疑問が残った。 さて、『漆の実のみのる国』は、米沢藩を立て直した、上杉鷹山の話だが、上巻は、その側近たちの物語である。まず、鷹山の前の藩主重定と森利真の悪政を改める、家臣たちの戦い、その後の、鷹山の改革に反対する、重臣と鷹山との戦い。その二つが主のエピソードである。平洲の表記のことはさておき、下巻が楽しみになってきた。 漆の実のみのる国(上)藤沢周平文藝春秋平成9年5月20日 第一刷発行

2008.02.16

コメント(4)

-

『世界史映画教室(家長知史)』

『世界史映画教室(家長知史)』という本。岩波ジュニア新書の一冊。歴史を映画に見るという内容です。『人類創生(ジャン・ジャックアノー)1981』から『遠い夜明け(リチャード・アッテンボロー)1987』まで、37本の映画を取り上げています。著者の家長知史さんは、現役(2001年現在)の、高校の歴史の先生である。本文も、その如何にもまじめな先生の雰囲気が伝わってきて、好感が持てる。 こういう、先生に世界史を教えてもらえれば、もう少し高校のとき世界史の成績が良かったかもしれない。 こんな、映画の本もあります、という実例。 世界史映画教室家長知史岩波ジュニア新書2901997年7月22日 第1刷発行2001年4月5日 第3刷発行

2008.02.14

コメント(0)

-

『アメリカン・ギャングスター(リドリー・スコット)』

リドリー・スコットは『エイリアン』以外は殆ど見ていません。というのも、『ブラック・レイン』『ブレード・ランナー』が、肌に合わないからです。『ハンニバル』も見ましたが、いまひとつ、この人の美学には戸惑います。『グラディエーター』をビデオを借りて見た時には、これなら大丈夫という感想でした。 そして、この『アメリカン・ギャングスター』です。これは、大丈夫でした。中々骨太の作品で、デンゼル・ワシントン、ラッセル・クロウの二人とも好演です。時代は、1969年から70年初頭が舞台。その時、私は大学生。モハメド・アリとジョー・フレージャーのタイトルマッチなどはリアルタイムで経験している事柄。勿論、ベトナム戦争同時にあった。だから、40年近く前のことにも拘わらず、最近の出来事のように思える。年をとるということは、こういうことなのだと、思わせるものです。アメリカの麻薬とは、そういうことだったのだが、今でも、それは続いている。日本も麻薬に徐々に。侵されている。 『アメリカン・ギャングスター』監督: リドリー・スコット 製作: ブライアン・グレイザー 脚本: スティーヴン・ザイリアン 撮影: ハリス・サヴィデス 音楽: マルク・ストライテンフェルト デンゼル・ワシントン ラッセル・クロウ キューバ・グッディング・Jr ジョシュ・ブローリン キウェテル・イジョフォー カーラ・グギーノ RZA ジョン・オーティス

2008.02.11

コメント(3)

-

『浜松市民オーケストラ 第四回定期演奏会』

浜松市民オーケストラ 第4回定期演奏会を聴きに行きました。出し物は、すべて、ドヴォルザーク交響曲第8番、チェロ協奏曲 序曲「謝肉祭」アンコールは、スラブ舞曲第一番指揮は小松一彦氏です。会場はアクトシティ中ホール。身内がこのオーケストラにいるので、毎回聴きに行きます。いずれにしろ、アマチュアですからプロのようには行きませんが、そこそこ聴けるコンサートでした。ただ、驚きは、1030席が満席ということ。今年の初めに聴いた演奏会もほぼ満席。開演ぎりぎりに行き、ようやく席を見つけましたが、並んで座ることは出来ませんでした。最近、クラシックのコンサート、それもアマチュアのそれが一杯になるのは、流行?皆が何かを求めている証なのでしょうか?

2008.02.10

コメント(0)

-

『ヒトラーの贋札(ステファン・ルツォヴィッキー)』

『ヒトラーの贋札(ステファン・ルツォヴィッキー)』見ました。今回のアカデミー賞外国語映画賞の候補作です。昨年の受賞作『善き人のためのソナタ(フロリアン・ヘンケル・フォン・ダナースマルク)』に続くドイツ映画。ナチスドイツが、「ベルンハルト作戦」と称して、英ポンドや米ドルの贋札を作り、連合国へのスパイ活動などに使用した。その贋札は、ユダヤ人捕虜たちに、その技術を駆使して作らせていたという物語。ナチス・ドイツに協力しなければ殺される、しかし、協力はしたくないというジレンマに囚人たちは葛藤する。当然だが、生きるためには、仕方がないのだ。そういう中で、終戦を迎える。映画は、終戦のところから始まる。そして、贋札作りの名人(?)、サリー(カール・マルコヴィクス)がナチスドイツに逮捕されるところへ時間が戻り、ストーリーが始まる。 戦争のサイドストーリーとして、地味な映画だ。それは、それで面白い。

2008.02.09

コメント(2)

-

『日本語のゆくえ』其の二

俳句について、有名な桑原武夫の「第二芸術論」がある。簡単に言えば、五七五の俳句は、作者の名前を隠してしまえば、芭蕉の句も蕪村の句もそれから無名の素人の句も区別が付かないという、所詮俳句は芸術でも第二芸術であるという、理論。 吉本は、この本『日本語のゆくえ』で、精密に分析していけば、素人の俳句と専門家といわれている人のつくった俳句は歴然と違います。どこがどう違うかということは容易に判定することができる。五・七・五の十七文字しかないわけですから、ひと目でわかるほどの大差が出てくることはありえませんが、しかし違いはある。p122 その差は「人間が人間である」という場所、ぼくの言葉でいえば自己表出にあります。人間性という問題を抜きにしたところでは芸術は成り立たないから、そのいちばん人間的なところで差がつくわけです。p122 下手の横好きで、少々俳句を作ったことがる自分には、この吉本の言葉は分かります。芭蕉の句の凄さは、自分には言葉では表せないほどです。青文字引用。

2008.02.08

コメント(0)

-

『カツラ美容室別室(山崎ナオコーラ)』

今回の芥川賞の候補作。山崎ナオコーラは初めてです。 俳句に、「只事(ただごと)俳句」というものがあります。なんでもないことをいかにもという風に俳句に仕上げたものですが、たいした事はないという俳句です。只事とそうではないことの差は紙一重です。 この、『カツラ美容室別室』も、微妙なところで、「只事小説」から抜け出せていないと思います。最初のところは、駄洒落も交えながら面白いと思わせますが、あとは普通のお話です。残念です。この人、山崎ナオコーラはきっと生真面目な人でしょうか?只事を只事で終わらせないのは、かなり難しいと思います。そういう意味で、以前にも書きましたが、この手は、川上弘美、一人で十分です。 疑問?奥付には、著作権者は、丸Cマークで書かれていますが、この本の著作権者はKawade Shobo Shinsha, Publishers となっています。著者名ではないのです? カツラ美容室別室山崎ナオコーラ河出書房新社2007年12月20日初版印刷2007年12月30日初版発行

2008.02.07

コメント(0)

-

『日本語のゆくえ(吉本隆明)』其の一

久しぶりに知的好奇心を刺激された。書店で手に取ったのは、腰巻の【いまの若い人たちの詩は、「無」だ。】に惹かれ、ぱらぱらと立ち読みし購入した。 白状すれれば、初めに手に取ったときは買わず、それから数日後に買った。吉本隆明ということで、ややこしい本だと読みきれないかも知れないと思い、買う決心にやや時間がかかった。だが、期待を裏切る読み易さであった。それは、東工大での集中講義であり、今の大学生のレベルを考えれば、読み易くて当たり前か・・・?。しかし、この本は実に面白く、色々気づくことが沢山あった。それらを、少しずつ解き明かしていく。•第一章 言語芸術論の入口 から、日本の近代詩はいろいろ詩を書く言葉をつくってきましたが、共通点は何かといえば、比喩というかメタファーです。比喩(名喩・暗喩)というようなことを考えれば、小説でも詩でも技術的な問題はクリアできるのではないかと、『言語にとって美とはなにか』では書いたように記憶しています。(だが、)もうひとつ加えなければいけないのではないかと思ったことがあります。それは、日本の詩のかたちが現代あるいは近代の西欧の詩の模倣ないし後追いからはじまったのではないかということです。言い換えれば、日本の詩人たちは頭のどこかで、意識的にか無意識的にか、西欧の詩をモデルにして、それと等価な詩をつくろうとしてきたのではないか。 そこで、「喩」の次にくる技術的な問題は「等価」ということになります。 そして、吉田一穂(よしだいっすい)の「母」を引用しています。母あゝ麗はしい距離(ディスタンス)常に遠のいてゆく風景・・・・・・・悲しみの彼方、母への捜り打つ夜半の最弱音(ピアニッシモ) これが、西欧的という詩、 もうひとつの例として。三好達治の「乳母車」のはじめ母よ-------淡くかなしきもののふるなり 私には、三好達治のほうに理解も感情も近い。 色字・太字は引用です。日本語のゆくえ吉本隆明光文社2008年1月30日 初版1刷発行

2008.02.06

コメント(2)

-

ベスト10の季節

キネマ旬報、日本映画と外国映画のベスト10は、すでに紹介されていると思います。色々な雑誌などで映画のベスト10企画はありますが、キネマ旬報にしかないベスト10が、「文化映画」のベスト10です。それを、紹介します。1位 ひめゆり2位 やーさん ひーさん しからーさん ―集団疎開学童の証言―3位 未来世紀ニシナリ4位 いのち耕す人々5位 終りよければすべてよし6位 出草之歌 台湾原住民の吶喊 背山一戦7位 有明海に生きて 100人に聞く、海と漁の歴史の証言7位 カフカ 田舎医者9位 花の夢 ―ある中国残留人10位 靖国11位 無名(むみょう)の人 石井筆子の生涯以上です。外国のドキュメンタリーは、マイケル・ムーア現象で、比較的見る環境が整ったように思いますが、これらのドキュメンタリーを、実際にスクリーンで見ることは、中々難しいのが日本映画の環境です。

2008.02.05

コメント(2)

-

ビデオ7本

中古ビデオです。レンタル・ビデオで不要になったモノだと思います。どちらかといえば、衝動買い。

2008.02.04

コメント(2)

-

『「今度こそ絶対!」続けるコツ(志賀内泰弘)』

この本は、我が友志賀内泰弘さんの最新刊です。続けることが、成功の道とは誰しもが思うこと。だが、続かない、三日坊主に終わる。それを、如何にして、克服するかを、具体的な事例を示しながら、分かりやすく説いたのが、この本。志賀内さんのノウハウがいっぱい詰まっている。 その中から、ひとつ・・・、遠くの締め切りから書くモノには順序がある。普通は、締め切りの近いものから書いてゆく。これは、経営で言うなら自転車操業に陥りやすい。あえて、遠くの締め切りから先に取りかかると、良い循環になる。これには、目から鱗でした。青文字は引用。 「今度こそ絶対!」続けるコツ志賀内泰弘明日香出版社2008年1月15日 初版発行

2008.02.03

コメント(2)

-

図書館で借りた本

左から、和泉式部日記(マンガ)先週からの継続 「こんどこそ絶対!」続けるコツ我が友志賀内氏の新刊 カツラ美容室別室 山崎ナオコーラの芥川賞候補作 漆の実のみのる国(上下)相変わらず、藤沢周平 以上、5冊。全部読めないかも・・・。

2008.02.02

コメント(2)

-

『選挙トトカルチョ(佐野洋)』

佐野洋、本当に久々に読む。かつては、佐野洋に凝っていて、そのほとんどを読んだ。この人の小説は、地味なのが多いが、そのすべてに破綻がなく、その上、えっと、思わせる仕掛けがあり。それが、とても面白い。 この、『選挙トトカルチョ』は、「昔の嘘」「ペンギン体験」「選挙トトカルチョ」「烏兎怱怱」「爪占い」「蝶の写真」の6編からなる、短編集。そのすべてに、特殊能力のある人物が出てきて、事件が起こり、その解決が・・・、合理的に考えられている。 作者佐野洋は、所謂超能力を信じていないと分かる。だが、すべてに、その特殊能力が、でたらめでもないことを裏付けるために、、実際に書かれた書物を引用している。そういう、用意周到さが、この作者の真骨頂であると再度認識した次第。 出世作の『銀婚式』や、『一本の鉛』はお勧めである。そして、今も「小説推理」に書いていると思うが、『推理日記』が、佐野洋の、最も佐野洋らしい仕事だと思う。 選挙トトカルチョ佐野洋双葉社2007年12月25日 第1刷発行

2008.02.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- ドラマ大好き

- 終幕のロンド 第3話を観た 基本路…

- (2025-11-25 21:33:12)

-

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

-

-

- 気になるテレビ番組

- 2025.11.22NHK新プロジェクトX:美ら…

- (2025-11-25 01:51:20)

-