2007年12月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

みんな☆みんな`☆´ありがとう~

今年も後わずかこのブログをご覧戴いた皆様 ^/^コメントなどを通しお付き合いいただいた皆様 ^/^メル友達~ ^/^実際にお会いできた皆様 ^/^ヨガを教えていただいた、龍村先生始め、いろんなヨガの先生たち ^/^ヨガをいっしょに受けた皆さん ^/^感謝しています。ありがとうございます。えらそうにヨガのことを語っているわりには出来ないポーズとかいっぱいありますし、体作り心作りが中途半端な自分ではありますが、それも体験のひとつ、上達の過程として語る資格があるのかと思っています。来年もヨガの学びにヨガイラストに励んで参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。では 皆様どうぞ 良いお年をお迎えくださいませ。 nobo∴ 2007年 大晦日Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK

2007/12/31

-

年末年始は仕事の合間に!アシュタンガヨガ

自分は大晦日も仕事、元日だけ休みで2日からまた仕事だけど今年は年末年始ワークショップがIYCであるので空き時間を見つけ参加します。きのうは、7月からいっていなかった荻窪のチエコ先生のレッスンに出ました。僕が一番最初に受けたアシュタンガヨガの先生がチエコ先生でした。この先生の雰囲気とか、ヨガに対する姿勢がとても大好きです。ですから、アシュタンガヨガ体験したいという方には、この先生のレッスンにお連れしています。グリンさんやサボテンさんもそうです。きのうもビラバドラーアサナやドッグポーズの自然な伸びやかなやり方を教わりました。IYCの先生は、とてもレベルが高くかつ魅力のある先生が多いのでぜひ行かれて見てください。とくにチエコ先生は、ヨガの体験が浅い方にもお勧めの先生です。d(^-^)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK年末年始は仕事の合間に!アシュタンガヨガ

2007/12/28

-

理性を磨く☆感情を磨くヨガ

龍村先生のヨガの教え(沖ヨガ)では、こういうことを学びます。以下自分なりにまとめたものです。人という樹の上部は、大きく分かれた二本の幹があります。論理的能力を司る左脳という枝と、直感能力を司る右脳という枝です。人間の脳が原始的生物の部分の根元から進化の通り積み重なってできています。生物の進化図の系統樹がそのまま、人間の脳ともいえます。一番上部の脳は、高度な環境適応をするための脳として新皮質の部分があります。でもそこは、二つに分かれた大きな幹なのです。これを開発するのがヨガ(修行)の大きな目的なのです。学問脳が左、芸術脳が右ともいいますが、古来インドでは、仏教の言葉でいうと理性判断の左脳の最高能力を”般若(智慧)”感情直感の右脳の最高能力を”慈悲”と呼び二つの能力開発のシンボルとして表してきました。仏像が本尊の”如来(目覚めた人)”の両脇に二人の菩薩(修行者)とセットで三尊として扱われているのが、その表現なのです。阿弥陀三尊は、智慧の勢至菩薩と慈悲の観世音菩薩、釈迦如来は智慧の文殊菩薩と慈悲の普賢菩薩というふうに人の行く道、開発していく目標としてのシンボルとしての菩薩なのです。沖 正弘先生はこういわれました、「動物は生存者、人間は生活者。」脳の原始的部分は生存のための脳、脳の新しい部分は生活のための脳、生きた活用をするのが生活です。地球上の、どんな生活環境でも適応していけるよう備えられた私たちの脳、体。そして活動の原動力としての欲望、これを、コントロールしていくことがヨガ! 「適応能力、たとえば冷血動物と違い、私たちは体温を維持するため 多量の食物を常に食べつづけなくてはいけない、 でも冷血動物の爬虫類、大蛇などは、 いちど小動物を飲み込むと何日もそれだけで生きていける。」 なるほど食欲を理性的に考えるとこういう意味なんですね。 ここで左脳を理解に使います。そして食べ物の恩、肉や野菜の命をもらっているんですからあなたの命をいただいて生かさせて戴いてます。と感じる心が慈悲、右脳のはたらき。人間が備えているもの、これがそのまま人間の行く道のための道具なんです。これを磨いて、より高いもののため使っていく、こんな視点からヨガを見ていくのがヨガを学ぶものの使命だと感じます。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK理性を磨く☆感情を磨くヨガ

2007/12/27

-

お尻ふりふりヨガ・ヴィラバドラ☆YOGA-Qヨガ

ヨガポーズを固定的に行なうのでなくそこから揺らしてみたり捻ってみたりしてみてください。意外な発見があります。固いところ、やりづらい角度が分かったりほぐしかたのヒントを見つけたりします。 それでは、、僕が発見したヨガアサナの応用の動き、やってみて気持ちよかったものをご紹介します。モデルはヨガQちゃんです。ヴィラバドラアサナでお尻ふりふり☆YOGA-Qヨガヴィラバドラアサナ(英雄のポーズ:戦士のポーズ・ウオーリア)の立ち方で腰の横に手を当てお尻を左右に振ってみます。吐く息で左右に振り、真中に戻すとき息を吸います。腰の周りの筋肉の感覚や、股関節の動きバランスの左右差を感じてみてください。前後の足を入れ替えて見てください。痛気持ちいいところを見つけそこを回数多くやってみましょう。やったあと腰がすっきりします。また立ち姿勢が安定してきます。d(^-^)

2007/12/26

-

メリークリスマス☆(^-^)☆

クリスマスイブですね。 僕は13日に休みを取っただけで元旦まで休み無しで働きます。 今日も仕事~。 きのう夜中家に帰ったら 花夢衣さんからクリスマスプレゼントが届いていました。いろんなものが入ったクリスマス福袋です。 花夢衣さんありがとうございました。 今日はそのなかの オルゴール曲のCDを移動中聞いています♪ これはシャバアサナの時かけたら素敵だと思います。 そして誕生日祝いのメッセージをくれた、グリンさん♪ ありがとうございます。

2007/12/24

-

宇宙の☆赤ちゃんになる瞑想(改訂版)

ヨガでは、宇宙の存在に対し、私たちの人体を”小宇宙”として、対応するものと考えます。いわば宇宙の縮図として人体を考えているのです。私のヨガの先生、龍村修先生にこう教わりました。 「物質を形作る小さな単位、 ”元素”は宇宙創生のとき出来たもので、 鉄の元素ひとつにも宇宙すべての情報が記憶されている。」 「私たちの細胞の一つ一つには、全生命進化の記憶がある。」 「お母さんの体内にいる十月十日の間に、生命27億年の進化を再現し 人間の形になる。 そして体内の赤ちゃんの一日は1000万年に相当する。」 「シャバアサナで体を投げ出していくと最後に残るものがある それは宇宙を見ている目!目だけになる。」 私たちがいま、ここにいるのは宇宙あってのもの生命の連続の積み重ねあってのものなのです。それでは、宇宙の中の自分自分の原点の宇宙になる瞑想を始めましょう。 楽な姿勢で座るか、寝転ぶかして、目をつぶります。まず、おへそを確認してください。へそは単なるおなかのくぼみでしょうか?いまは、使っていない部分ですが、私たちが、お母さんの胎内にいるときには、この”おへそ”とお母さんをつなぐ、へその緒というパイプを通し、酸素や栄養といった、命の維持と成長に必要なものを貰っていました。物質だけでなく愛情など気持ちの、交流も行なわれています。そのことを思い出してください。目をつぶるとそこは暗い、宇宙の空間です。そこに一人で浮かんでいます。でも孤独ではありません。宇宙という母の胎内にいるのですから。目が慣れると、星々がきらめているのに気づきます。いま、あなたは、おへそから宇宙のエネルギー”プラーナ”を貰っています。おなかを膨らまし、プラーナを吸いこみ、へこませ宇宙に返します。腹式呼吸で宇宙の母とつながりました。おへそは、やはり母とつながるところでした。おなかを膨らませ、おへそからエネルギーをもらうとき、暖かいものがおなかに流れ込んでくるイメージを繰り返して下さい。おなかに充ちた、プラーナの暖かいエネルギーが、おなかから、全身へと広がっていきます。そのプラーナが、心身を癒していきます。体、心の修復を図ってくれます。全身の細胞、心の働きたちが、癒され、新しいエネルギーをもらい生き生きと喜びだしました。喜びの光を放っています。心身が光る星々になったようです。今、宇宙の胎内で光る星が、あなたです。・・・・・・・・・・Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK宇宙の☆赤ちゃんになる瞑想(改訂版)

2007/12/23

-

きのうは、いいことがいっぱい`☆´

その1 昨日はヨガ指導者養成とHHC夜の部を受けに行きました。前の時間にHHC(ホリステックヘルス・コンサルタント講座)を受けていた、あきさんが待っていてくれ、ポスターのお礼にということで、玄米焼酎と手作り石鹸&お菓子をいただきました。すてきなプレゼントありがとうございます。お正月に飲もうかな。あきさんは、同じ龍村ヨガ養成(沖ヨガ)の出身ですし、これからもいろいろと協力しあっていきたいと思います。その2 龍村先生のヨガ指導者養成も、もう半分が過ぎきのうは復習とQ&Aの時間でした。そのなかで丹田とは?という質問がありいろいろ丹田を意識した動作を実習しました。テーブルを飛び降りる”音無しの着地”とかを教わりました。忍者の勉強みたいですね♪また、丹田を意識する動きとして、合気道の手解き(てほどき)を実習しました。この動きは私が長年やっている合気道、望月稔先生の武道養正館(現・武道正風会)のものです。龍村ヨガのなかにも望月先生の教えが生きていました。なにか嬉しいです。その3 夜のHHCの終了後龍村先生が、私のブログのことを質問されました。どうも、あきさんが話したみたいです。そこで手作り名刺をお渡ししたところ 「心身爽快ヨガノートってあなたが作っているの~」とご存知の様子。\(^o^)/このブログのことは、期をみて話そうかと思っていましたが、まだでしたので、いい機会でした。 「こんど、じっくり見てみるよ」といっていただきました。その4 ヨガ友達のグリンさんが広池ヨーガの指導者養成を受け始めるそうです。広くいろんな年齢層の方ができるヨガとして広池ヨーガの指導を学ぶということではりきっていますd(^-^)またご自分のヨガを深めるために、アシュタンガヨガの”動”と広池の”静”を続けるそうです。がんばれ\(^o^)/~Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKきのうは、いいことがいっぱい`☆´ヨガムドラー

2007/12/21

-

私は見た☆(ノ-o-)ノ ┫

毎年この季節になると道路工事や、なにやらの工事が多くなりますね。 迂回させられたり 止められたり、 急いでいるときには、迷惑ですね。 それが200メートルの間に何件も工事していることがあります。 「おいおい~またかよ!」\(`O´θ/です。 その工事周辺の通行の安全を確保しているのが 交通誘導員。たんにガードマンとも言います。 この間見たのは 自分の所の工事車両を大きい道路に出すため、道路の通行車両を止め、誘導しているシーンです。 そこまでは良く見る光景です。 ですがそのときは救急車がその道路をサイレンを鳴らし近づいて来ていました。 ついには救急車を工事車両を出すため止めてしまいました。 こりゃないですね。 一刻を争う急病人が乗っていたかもしれない救急車を止めた、交通誘導員さん。 あなた仕事を替えた方がいいです。 \(`o'")

2007/12/20

-

笑い(^o^)の強さを学ぶ

笑う時の体の変化と強さを先週のヨガ指導者養成で学びました。呼吸法ということの講義と実験でしたがなになに呼吸法とかカタカナのインド語のつく個別のヨガ呼吸でなく1、息を吸う時、吐く時、止めた時それぞれの体の重さの変化の実験を二人組みで相手を持ち上げてみる・・2、膝立ちで胸を出し、相手に押させて ・自然な呼吸のとき ・強く吸う息(泣く呼吸)のとき ・大きな笑いの息のとき どう体の強さが変わるか実験・・次に学ばれる方のために詳しくは書きませんが、笑うときの体の強さが一番です。たま~にヨガ呼吸法の練習をするより吐く、吸う、止めるの体の変化、感情と呼吸の関係、重心と呼吸の関係、これを重視して学ぶことによりいつもしている”息”を大事にしていけますね。生き方は”息き方”d(^-^)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK笑いの強さを学ぶピンダアサナ(胎児のポーズ)

2007/12/18

-

疲れているときはこれ♪

おとといは1時間睡眠で11時間仕事。 きのうは3時間睡眠で16時間働きました。 これで疲れきっているかというとそうでもありません。 やりたい事が一杯あるので過労死するひまもなんです。(笑) じっくりヨガをする事ももちろん出来ないですが こんなときは 空いた時間に手や足のマッサージ・指圧をします。 手や足は全身のツボや関連部位がありますね。 これも沖ヨガで覚えてきたもので 簡単にできる体刺激の操法です。 指一本で体を柔らかくする方法などもあります。 どのヨガポーズにはどこの手足の刺激がいいというように 効果を試して身につけてきました。 これが疲れたときには役に立つんです。 あと気持ちいい 溜め息~ これがコツです。 いやな溜め息でなく 気持ちいい溜め息ですよ♪ 最近パソコンを開く時間もないので、携帯よりアップ。 今日も仕事です。 ∵・∴・★☆

2007/12/16

-

マタニティヨガの原点☆命を信じる

先日、ヨガスタジオ姿工房の石田先生に聞いた話です。先生は38で高齢出産をされた方です。リスク、たとえば障害をもった赤ちゃんが生まれて来る可能性があるのが高齢出産ですね。でもあえてその障害の有無の検査をしなかったそうです。かりに障害があっても、お腹の赤ちゃんは自分が産む。だからそんな検査は意味がない。こう決意されたそう。そして自分にはヨガと正食(マクロビオテック)がある。だから大丈夫。自信があったそうです。沖ヨガのもっとも大事にする言葉、゛生命即神゛これが身に染み込んでいるんです。ご自身も心身の病を、それまでいろんな治療や宗教を試したりしたそうですが効かなかった。それがヨガ(沖ヨガの合宿生活)との出会いにより救われたそうです。ヨガの力の体験から来る自信ですね。赤ちゃんの命を語るときの熱意は、感じるものがあります。マタニティヨガの本を書くのが目標のひとつだそうです。同じヨガの先生を師とする同士ですし、応援してます~(o^-')b

2007/12/15

-

来年はこれをプラクティス`☆´2

前に来年は坐禅をやりたいと書きましたが、あと滝行なども調べています。東京だと高尾山が行きやすいですね。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK来年はこれをプラクティス`☆´2nobo∴の武道技「腕巻き捨身」ヨガポーズ、パルブリッタパールシュワコーナアサナを武術の技にするとこうなりますd(^-^)その延長で、修験道、古神道の行もしてみたいです。「いろんなものに手を出して!」としかられそうですがこれも全部、日本に入ってきたヨガ・瑜伽の形です。修験や神道でマントラ、真言を唱えるのはダラーナ行精神統一の行のやり方の一種です。(ダラーナ:パタンジャリがヨーガスートラで説く、ヨガ8支則の6番目)仏教瑜伽では陀羅尼(だらに)。坐禅、瞑想もヨガのディヤーナ行(禅那)のことです。ヨガ8支則(アシュターンガ)の7番目ですね。神仏、自然のパワーと交わるための祭祀は古代インド、バラモンのヴェーダ(知識体系)にもとづく儀式にその元型がみてとれますし。火を使い神を勧請する護摩焚は、ホーマ祭からとか・・インドの修行法が古く中国や韓国を経由して、日本にもたらされた形がこれら日本のヨガですから、テーマとして外れていませーん。あとヨガの体験も、いろいろしてみたいと思います。昨日もふたつワークショップを申し込みました。奈良の”あっちゃん”ことAN先生からの情報です。あっちゃんありがとうございます。自分のヨガの体作りには、アシュタンガヨガを中心にし、誤魔化しているアサナとか、出来ないアサナを、ちゃんと出来るようにしていきたいと思います。そして”オリエンタルエクササイズ”シルクロードヨガの集大成としての、沖ヨガを指導の面で生かすために深く勉強します。これが来年のプラクティス!(practice:実行)

2007/12/13

-

先週のヨガ指導者養成講座

先週のヨガ指導者養成講座9回目は、沖ヨガ修正法の理論の講義と、実習として、歪みのチェック法歪みの分類に応じた基本の修正法を教わりました。たとえば左右の側屈がやりやすい方、やりにくい方があったとすると、やりやすい方がいい方と思うでしょうが、修正法の見方ではちょっと違います。右に側屈しやすい人は、右側が縮んでいるのです。だから体の右側を伸ばす修正法をします。そのばあいも、2種の修正法の考えがあり体の弱い人、痛めている人のための消極法(操体法的)なものと本来のヨガの考え、”出来ない面を開発していく”積極法があるということです。この基礎を教えてもらっただけで、持っている資料の本の読み方の深さが変わってきました。読み飛ばしていたところにいっぱい理論と実践が入っていました。研究を深めていきたいと思います。つづけて養成講座のあとHHC(ホリスティツク・ヘルス・コンサルタント)講座をうけました。これではヨガの意味とその実際の生かし方の講義と実習はマハームドラー(ジャーヌシルシアサナの形でバンダと止息をする)を初めとするクンバク(クンバカ:止息、龍村ヨガでは、保留息ともいう)を入れたヨガアサナを沢山おこないました。呼吸法として8:14:16呼吸法で8カウントで息を吸い14カウント息を止めクンバク()16カウントで息を吐く、深い呼吸法とバストリカ(ふいご呼吸)を100回ほど。またいっぱい学んだ日になりました。 ヨガの学びに感謝(合掌)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK先週のヨガ指導者養成講座ウルドゥヴァ・パドマアサナ

2007/12/10

-

9日の日記

きのうは16時間も働いた~ 今朝、家に帰り4時間寝て 疲れを取るためスーパー銭湯にいき また仕事だ~ では~ (^-^)/~

2007/12/09

-

肩のヨガ☆その2(ヨガポーズに近づける補助動作)

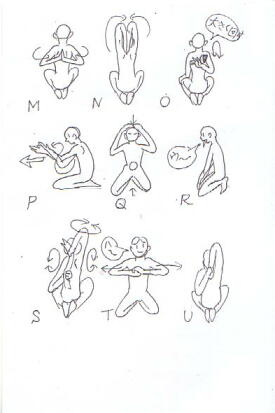

肩の固い方のための、ヨガ第2回目です。ヨガポーズに出てくる腕、肩の形に近づけていきます。前回と同じ吐く息で強く動作しますが、リラックス~~これがコツ d(^-^)まず、肩を大きく前後に回してウォーミングアップしましょう。M 後ろ合掌をしてみましょう。肩を大きく後ろへ引き息を吐きリラックスN 上に腕を伸ばして肘を曲げた上からの後ろ合掌です。 肘から掌までを寄せ、くっつけるようにしましょう。O 肘を曲げ、手の甲を後ろ背中につけて、肩・肩甲骨全体を 大きく前後に回します。P ガルーダアサナの手で、肩を広げます。Q 吐く息で、百会(サハスララチャクラ)を手で押し、同時に肛門を締め ムーラダーラバンダをします。 これは、上に上がった氣を腹に降ろすことで、上半身を開放するものです。R ライオンのポーズです。爪先立ちの正坐で、口を大きく開き舌を長く出し 大きく唸り声を出します。あ~~~~でもいいです。 これは、顔と首の緊張を取るものです。当然肩や胸もリラックスしていきます。S 後ろタスキの形です。ヨガポーズでいうとゴムカアサナ(牛の顔のポーズ)の 手の形です。つかない方はタオルを間に持ちましょう。 その形で上の肘を大きく回す。肩を大きく回す。をして肩甲骨回りをほぐします。T 前に手を組み、引き合います、いちど肩周辺に力を入れ カウント1~2~3~4~ 5で脱力~~~これを3回しましょう。 肩回りの抵抗法でほぐします。U もう一度後ろタスキの手の形を試して見ましょう。 どうですか? やりやすくなっていませんか Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK肩のヨガ☆その2(ヨガポーズに近づける補助動作)

2007/12/07

-

肩のヨガ☆その1(肩の呼吸体操)

肩の固い方のための、ヨガ呼吸体操です。吐く息で強く動作しますが、リラックス~~これがコツ d(^-^)呼吸に動作を合わせた、呼吸体操としておこなってください。まず、肩を大きく前後に回してウォーミングアップしましょう。あとはイラストのAからLまでを試して下さい(*^_^*)A 手を組んで、掌を返し前に伸ばします。 伸ばしたとき息を吐き、吸って緩め、 角度を変えながら 吐いて前に伸ばし、吸って緩めを繰り返します。B 後ろに手を組み、吐いて下に伸ばし、吸って緩めを繰り返します。 伸ばしたとき掌どうしをくっつけ、肘を寄せ、肩を寄せるように~C 同じく後ろに手を組んで、吐く息で上に持ち上げ 吸う息で緩めるを繰り返します。D 前で片腕の肘を持ち、持った手の方向に引きます。 まず脇の下に手を入れ、息を吐きそっちに引き~ 吸って緩め。 次は肩の上に手を置き、 吐きながら引き~吸って緩め~ 最後に耳の横に手を置き、 吐きながら引き~ 吸って緩め~ これを左右、おこないます。E 上に腕を上げ曲げた肘を持ち、持った手の方に引きます。 吐いて引き~吸って緩め~を左右おこないます。F 腕を後ろに回転させながら 胸を開き~息を吸い~ 腕、肩を前に回しながら 胸をしぼめ~息を吐き~を繰り返します。G 後ろで手首を持ち、 持った手の方、横方向に吐く息で引きます。H 後ろで肘を持ち、 持った手の方、横方向に吐く息で引きます。 Gのストレッチを強くした形です。I 後ろに手をつき、吐く息で 体を前にスライドし肩甲骨を背骨から引き離します。 *以下J・K・Lは胸を開く呼吸体操です。J 腕を吐く息で引き、肩甲骨を寄せ胸を開きます。 最初は息を吐きながら腕を曲げ胸の横に引き、吸って緩め~ つぎは腕を息を吐きながら、上にあげて後ろに引き吸って緩めます。K 上に片腕を上げ曲げた肘を持ち、今度は側屈をし 吐く息で、わき腹と胸を横に広げ、吸って緩めます。L 上に腕を伸ばし息を吐きながら、斜め後ろに体を捻りながら 捻った側の胸を開きます。吸って体を戻し、吐いて反対方向に捻ります。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK肩のヨガ☆その1(肩の呼吸体操)

2007/12/06

-

聖紐☆ヨガ周辺知識

”シャラート(アシュタンガヨガ3代目)や佐保田鶴治先生が肩にかけている紐はなに?”と昨日アシュタンガヨガのレッスンを受けた後の会話の中で、グリンさんに聞かれたので 「あれは、バラモンつまり神に使えるもののシンボルで、同じインド生まれの仏教に入ると肩に掛ける僧侶のシンボル”袈裟”の元型になったものでーす。」という答えをしました。今、本で調べました。ヒンドゥー教の通過儀礼の説明にこうあります。「入門式 上位三姓の男子は受胎後数年目に学問上の師から聖紐(ヤジュニャ・ウパヴィータ)を授けられ、師を父として再生する。」 学研 ヒンドゥー教の本よりカースト(インドの身分制・四姓)のうち上位三姓がするものでバラモンだけでなかったですが、意味的には自分の答えでよかったようです。聖紐(ヤジュニャ・ウパヴィータ)というものなんですね。一方、袈裟の語源は、カーサーヤというらしいです。袈裟は、辞書でこうあります。けさ 【袈裟】〔梵 ka-sa-ya 不正色・壊色(エシキ)の意〕(1)インドで仏教者の着る法衣(ホウエ)のこと。中国・日本では衣(コロモ)の上に左肩から右腋下へかける長方形の布をいう。インドの法衣が形式化したもので,小さい四角の布を縫い合わせて作り,中国・日本では次第に色や布は華美なものが用いられるようになった。宗派によって各種の形式のものがある。功徳衣。無垢衣。福田衣。忍辱鎧(ニンニクガイ)。卓衣。 三省堂 大辞林よりMind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK聖紐☆ヨガ周辺知識

2007/12/04

-

来年はこれに挑戦1☆坐禅

瞑想をしようと思うとき、日本には、安全に瞑想できるものとして坐禅があります。瞑想系の団体とか宗教?とか危なそうなのがありますが定評のある禅寺を選べば、間違うことがないと思います。禅宗のお坊さんは瞑想の専門家ですし。先月ぐらいからお寺を探しています。グリンさんの地元に発見し聞いてみたら、なんと彼女の中学の同級生が住職のお寺だったり・・姿工房の石田先生に聞いてみたら、石田先生も日曜坐禅に行かれていたり・・うちの妻の方の菩提寺は、世田谷の曹洞宗系のお寺ですが、これまたなんと、合気道のY先生が長年、坐禅会の世話人をしていたお寺でした。なんかシンクロ(共時性)が動き出しています。ここにも坐禅の日記をUPできそうです。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK 来年はこれに挑戦1☆坐禅

2007/12/03

-

ヨーギー・佐保田鶴治先生の最後

偉大な日本のヨーガの先達、佐保田鶴治先生のヨーギーとしての亡くなり方を静岡の”かなさん”からのコメントで知りました。↓ 「私も佐保田系ヨーガです。最近佐保田先生の話題があちこちに出てきて嬉しいです♪ 佐保田先生は死の直前まで意識朦朧としながらも布団の上でパドマを組み、 弟子達にお願いだから横になって下さいと頼まれながら亡くなったと聞いております… 真実のヨーギーであられたのですね。」 (2007年11月29日 08時21分08秒)パドマーサナ(蓮華坐)を組みヨーギー(ヨーガ修行瞑想者)のシンボルの姿勢をとられ死を迎え入れた、佐保田先生・・。その姿を思い感動しました。かなさん、教えていただきありがとうございました。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOKヨーギー・佐保田鶴治先生の最後佐保田先生は最後の著書になった「八十八歳を生きる」でこう書かれています。「仏教では慈悲、こういうものがその人に生まれてきた時に、誰に対しても、あるいは草花に対してもやさしい感情が自然に湧いてくる。こういうような気持ちになるときに、宗教の効果が現れるんです。・・中略・・そういうことが出て来なんだら、どんな難しいことを言うてみたって、それはへ理屈にしか過ぎないと、僕は思います。」立派なことをいったってやさしくないもの、愛の心がないものは宗教の効果でないとおっしゃっています。その文はこの言葉につながります。「ヨーガを毎日20分ずつやってごらんなさい。そうすればあなたは温和な、しかし強い性格の持ち主になることが出きるでしょう。」 引用 「八十八歳を生きる」佐保田鶴治 人文書院刊より宗教の宗を”おおもと”としての意味としてとると大事なこと、根本のことの教えです。宇宙の愛のこころもそうです。大事な心につながるものが”行”修行であり、その行いをYOGAとインドの先人は呼びました。”やさしさ”の意味を教えそして”強さ”を死の直前まで見せてくれた佐保田鶴治先生は真のヨーギーで在られました。 (合掌)

2007/12/02

-

自力整体をやってみた

「自力整体をやってみた」といっても本についているCDを聞きながらです。CDの誘導の声は、自力整体をつくられた矢上裕先生の声です。なかなか、おちついた信頼できる声の持ち主の印象があります。人柄が声に表れているんでしょうか。自力整体が、巷で評判になり教室がいっぱいできるのも矢上氏の人望にあるのかもしれません。僕の耳にも”自力整体”の話題として、いろんな場面にヨガ仲間(グリンさん、あきさん、あっちゃん、akkoさんなど)から聞くことが多くなりどんなものか興味が出、先日、本を買い勉強を始めたところです。ヨガ仲間には自力整体を実際にやられている方、教えている方もいるので情報も聞けるので便利です(笑)来年にはakkoさんの紹介で実体験しにいってみる計画です。自力整体をやってみて、いいところは体を整えるという目的を明確にしているところです。ヨガポーズも本来は、”瞑想のために体を整える”ことにあるんですが、やっている人は”ヨガポーズの完成”?に目的を勘違いしてる面が多くあるんではないかと自分も含め反省です。そして自力整体の内容は経絡やリンパの流れを利用したストレッチのようです。たとえば、片膝立ちで、手の中指どうしをひっかけ頭の後ろにもっていき引き合いながら胸、肩を開きゆっくりと指を離し、腕を広げて降ろしていく動きがあります。これを沖ヨガ的に解説するならば、1つ肩と胸をほぐす抵抗法です。肩から腕、手先まで繋がる神経は頚椎5~7番付近から出ていますこれに対する、抵抗法になっています。引き合うことで一度緊張させ、それを利用した深いリラックスを誘導するものです。肩から腕、手先に深い神経からの温感がじんわりいきわたり肩・腕をほぐします。2つ・中指は沖ヨガで脊椎、体の中心に対する関連部位です。これを引き合うことで手先から体幹に刺激を行き渡らせています。東洋医学でいうと中指は心包経の経絡につながるところです。この心包経には、掌中央のツボ”労宮”(心臓のツボ・氣が出入りする所)や前腕内側中央の”げき門”(呼吸を楽にするツボ)などがあり、胸・心臓周辺につながっているとされます。この中指をひっぱる動きで、腕、肩、胸と脊椎を整えているといえます。こういうふうにひとつひとつの自力整体を研究していこうと思います。Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK自力整体をやってみた

2007/12/02

-

研究中☆自力整体&ラジヨガ

最近ヨガ仲間が良く口にする、”自力整体”この本を昨日買い読んでいます。これは、沖ヨガの生活面も含めたダイジェスト版のようです。沖ヨガの合宿生活をした人なら読んですぐ意味がわかりますね~ この本の中に、「ヨガでなおらなかったものが自力整体で良くなった」とありますが~これを僕のことばに直すなら→ 「スタジオヨガでよくならなかったものが 生活ヨガでよくなった~♪です。」自力整体は、朝食抜きの夕方6時から昼までの18時間断食や体=内臓の負担を軽くする単食法(朝は水分、昼は炭水化物メイン 夕食はたんぱく質メイン)の食事法を勧めています。まずは著書の言う3週間試してみて、効果を実感してみたらよいと思います。世界に誇る日本のホリスティック哲学&医学であるマクロビオティツクを背景に持つ沖ヨガのように自力整体もこれを作られた方の食事哲学を背景に持っていますね。ここが大事です。人によって合う合わないはあると思いますが。そして自力整体という体操法で自分の体のメンテナンスをすることは沖ヨガの”修正法”と同じ考えです。内容はこれから試してみます。あとケンハラクマ先生がつくった”ラジヨガ”4分でできるヨガのラジオ体操これもやってみようと思います。(今、PDF版の教本をダウンロードしました。)Mind and body RefreshingYOGA NOTEBOOK研究中☆自力整体&ラジヨガ

2007/12/01

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- 今日の健康状態は?

- 「寝ているだけで整う」理学療法士が…

- (2025-11-15 10:25:45)

-

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/15(土)・=七五三=・「1…

- (2025-11-15 08:00:00)

-